国産カナブン 「アオカナブン」 雌雄の見分け方とブリード方法

夏の野外採集(昆虫採集)に行けば、もしかするとクワガタ&カブトムシよりも多く出逢える虫、それが「カナブン」です。

一概にカナブンと言っても、「カナブン」、「アオカナブン」、「クロカナブン」などと分けられているようです。

今日はそんなカナブンの中でもひときわ美しい国産の「アオカナブン」の紹介をしてみたいと思います。

まずは国産アオカナブンとはどういう昆虫なのかをご紹介してみたいと思います。

【国産アオカナブン♂】

【国産アオカナブン♀】

【国産アオカナブン】

【体長】

22~27mm

【分布】

北海道~九州まで幅広く生息。山地性が強い。

【体の特徴】

全体的に光沢があり、とても美しい。

色合いはグリーン、赤みのあるグリーン、ブルーなどの色彩変異がある。

身体をひっくり返した際、両後足の付け根の左右の基節がお互いに接する。

身体のラインは比較的細みのやや縦長。

【♂と♀の体の違い】

♂には腹側の下腹部の部分に縦筋の凹みがある。

♀には凹みは見られず、平らなまま。

(※下の記述で詳しくご紹介します)

【行動の特徴】

非常に素早く動き、あっという間に飛んでしまう。

飛翔性がかなり高い。

交尾意欲が高い

【採れる場所】

平地でも見られるが、比較的山地性が強く標高の高い所で良く見られる。

クヌギやニレ、ナラ、ヤナギなどの樹の枝状にくっついて樹液を食している。

夜の灯火によく集まり、灯火採集はとても有効な手段。

【有効な採集方法】

樹の枝回りなどをじっくりと見て網などで捕獲する方法。

樹を蹴って落とす方法。ただしよく飛ぶので落下する前に飛んでしまうことが多い。

灯火採集方法。

【活動期間】

5月下旬~9月下旬

ベストシーズンは6月上旬~7月中旬。

【採れる時間帯】

朝方~昼間にかけて活発に活動するが、夜でも見られる。

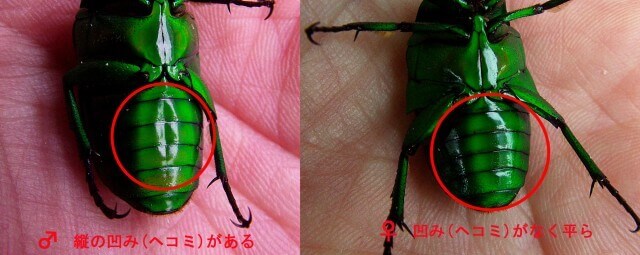

★★国産アオカナブン♂と♀の違い★★

皆さん、国産アオカナブン成虫の♂♀の違い(見分け方)ってお分かりでしょうか?ぱっと見、外見上ではほとんど見分けがつきませんよね。でも実はある部分を見ると決定的に異なる箇所があるんです。

その箇所とは、「お腹の凹み(ヘコミ)の有無」を見ることです。

下に国産アオカナブンの♂と♀のお腹の部分の拡大画像を紹介しております。ご覧下さいませ。

如何でしょうか?

♂の方はお腹の部分が縦に凹んでいます。♀の方は凹まず、平らな状態です。

外見上では♂か♀の判断は難しいですが、お腹側を見れば一目瞭然です。

この判別方法は、例外もあるようですが、国産カナブン、国産クロカナブンなどでも適用するようです。雌雄判別に迷ったら、まずはお腹側下腹部分の凹みの有無を確認してみては如何でしょうか?

もしこれで♀だけでも採集出来れば、持ち腹を期待して産卵セットを組むことも可能ですね。

★★国産アオカナブンの養殖(ブリード)方法★★

国産アオカナブン、こうしてじっくりと見ると、とても美しい魅力のある昆虫ですよね。実はこのアオカナブン、野外でも多く見かけることが出来ますが、養殖でも産卵させ、羽化させることが出来るんです。

実際に昨年も国産アオカナブンと国産クロカナブンの産卵セットを組みました。どちらとも産卵に成功し、アオカナブンの方は既に2頭ほど羽化してきている個体もいます。少しご紹介してみたいと思います。

※一部画像&文面が過去日記内の「クロカナブンの飼育」より抜粋しております。ご了承くださいませ※

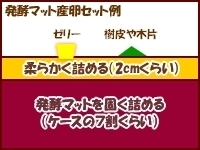

<国産アオカナブンの産卵方法>

【累代】天然ものWD♀を使用

【使用したマット】黒土マット

【使用した容器】クリーンケースS

【水分量】水分量は通常のセットよりは少な目、マット開封後、ほぼ加水なし

【マットの詰め方】ケース底面10センチ程度、少し強く詰めて上部3センチはフンワリと。

【設定温度】25~28℃前後(大体27℃キープ)

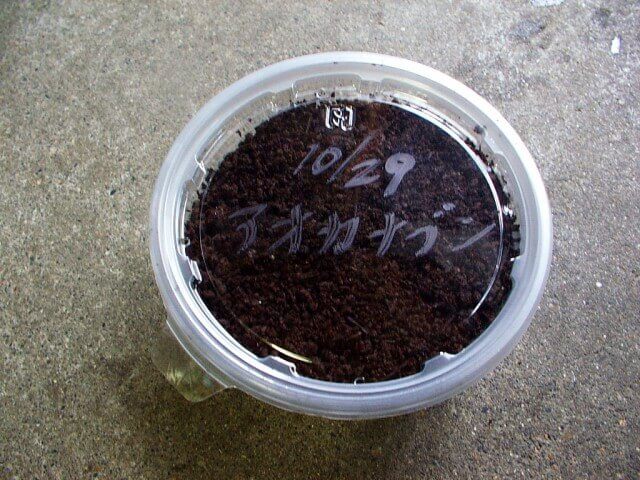

産卵セット割り出し時の様子

思ったよりも産卵数は少な目でした。

私の場合は、カナブン系の知識があまりなかったので、ノコギリやヒラタ、コクワなどと同等の部屋で、管理温度 25~28℃ 程度で産卵セットを組みました。

この時はこの温度帯でセットし、数は少ないもののとりあえず幼虫を得る事には成功しましたので、あえてこの温度帯でご紹介させて頂きますが、後で調べたところ、国産アオカナブンは山地性が強いということなので、もう少し低めの温度で産卵セットを組んでやれば、もう少し産卵数も増えたのではないかと考えます。

マットの水分量は通常のカブトムシのセット時にする時よりも、少し少な目にするのがポイントです。マットを手で強く握っても固まらない(土団子が出来ない)程度が望ましいです。

また上記データではマットはケース底面は固く敷き詰めたとありますが、そこまで固く詰めなくても大丈夫です。柔らかい部分にも産んでくれます。

★★国産カナブンの幼虫★★

次にカナブンの幼虫をご紹介してみたいと思います。

いわゆる背面歩行をする傾向があります。

次に幼虫飼育時の詳細です。

以下のように育てました。

<国産アオカナブンの幼虫飼育>

【使用したエサ】黒土マット

【水分量】少し少なめ

【設定温度】23~25℃前後

【使用容器】300ccプリンカップ

【エサ交換回数】4~5回位

【羽化までの期間】

2頭のみ羽化(合計11ヶ月程度)

但し他はまだ幼虫の状態です。

300ccカップの9分目位マットをぎりぎり入れて育てました。

それで羽化してきたのが、

今の所、上記2体が羽化してきました。プリンカップ上部に自力脱出してきている所を発見。

上の♂は完全にグリーン、下の♀は少し背中にレッドが入っているようです。同じ親からの子供なのですが、色彩が微妙に違います。この色彩変化が多彩な所は外国産クワガタのパプアキンイロクワガタに似ているような気がします。

その他の幼虫は未だに羽化する気配もなく、幼虫をしているようです。調べたところ、野外では羽化までに2年近くかかる場合もあるとか・・・。

冬場も温度管理をして育てたので、一年一化で羽化するのは考えられますが、全て一斉に羽化しないのを見ると、環境が合っていないのかもしれません。山地性が強いらしいので低温管理が必要だったのでしょうか?

実績はまだ数頭ですが、国産アオカナブンは飼育でも産卵~幼虫飼育~羽化と、一応無事に育てることが出来ると言えます。とてもキレイで色彩変化もあり、羽化が楽しめる昆虫だと思います。

世間ではブルー色に近いカナブンが人気があると聞きます。私はまだ野外でも養殖ものでも実際見たことがありませんが、機会があれば野外で出会い、可能ならばブリードして羽化させてみたいと思っております。

今年は昨年よりカナブンの産卵セットを増やしてみようかな。今度は低温気味で。(^^)

6 Comments »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

こんにちは♪shiho様(^^)お久し振りです♪唐突な疑問質問なんですが、今ギラファの幼虫2頭飼っています。サイズ的にはあまり伸びてなくまだ20㌘超えていませんが、少し黄色くなってきているので前蛹なのでしょうか?サイズにはこだわりは無く無事羽化して欲しいだけなのですが、♂♀の判別がつきません。(ToT)後、片方の幼虫なんですがキュウキュウ鳴いて脚をカサカサ鳴らすのですが何か幼虫にとって都合が悪いのでしょうか?今現在は菌糸→マットに替えてます。

Comment by 吉原賢 — 2015年7月22日 @ 5:29 PM

吉原賢さん レスありがとうございます。返信遅くなってすみませんでした。 幼虫全体が黄色みを帯びてきたら、3令後期、いわゆる蛹化前の可能性は高いです。 脚を鳴らす幼虫ですが、う~ん・・・申し訳ないのですが、ちょっと見当がつきません。とりあえず、様子を見守ってあげるのはどうでしょうか?

Comment by tsukiyono — 2015年7月27日 @ 6:57 PM

はじめまして。 今年の夏、国産の赤いカナブン1匹とタイのファンムラサキ成虫2匹をいっしょにケースに入れてました。 幼虫が50匹ぐらい取れました。 幼虫の大きさにかなり差がありまして、大きいものはファンムラサキで、小さいのは国産カナブンの子かな???と思ってます。国産カナブンは雌で、採集ものなので、交尾済だったのかと思います。 国産カナブンの幼虫は、最終何センチぐらいになりますか? ファンムラサキと国産カナブンが交雑することもあり得ますか?

Comment by Raferio — 2015年11月25日 @ 9:00 PM

Raferio さん レスありがとうござます。 大変申し訳ございませんが、私も国産カナブンは昨年ブリードしたのが初めてでして、まだ詳細なデータがございません。 体長に関しても昨年度も計測しておらず、最大がどれくらいにになるか分からないのが正直なところです。 更にファンムラサキと国産カナブンの交雑についても明確な回答は難しいです。 お役に立てずに申し訳ございません。 飼育担当:Shiho

Comment by tsukiyono — 2015年11月27日 @ 8:46 AM

昆虫って、子供の頃から身近な存在ですけど、いざ飼育してみると、いろいろその奥深さに驚かされますね。 Shihoさん、回答ありがとうございます。 幼虫達が成虫になる日を楽しみにまちますね(^^)

Comment by Raferio — 2015年11月29日 @ 7:50 PM

Raferio さん レスありがとうございます。 こちらこそ答えにならない回答ですみませんでした。 国産カナブンなどまだ色々と勉強が必要だと深く感じていますので、逆に色々と情報がありましたらご紹介頂ければありがたいです。 今後ともどうぞよろしくお願い致します。 飼育日記担当:Shiho

Comment by tsukiyono — 2015年12月2日 @ 10:27 AM