「クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木とは?」シリーズ。

今回は【アラカシ】【ヤナギ】の木のご紹介をさせて頂きたいと思います。

※日本全国にはクワガタ、カブトムシが集まる木はかなり数多くあって、すべての木をご紹介するのは難しいです。また木の名称も私がご紹介するのは確実なものではないかもしれません。

木は地域によって呼び方も変わったり、愛称などで呼ばれていることもよくあります。よって今回ご紹介する木の名称も、見る方によっては「えっ、その名前違うよ」と思われる方もいらっしゃると思いますが、そこの所はご勘弁頂きながらご覧頂けますことをご了承くださいませ。m(_ _)m

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

第5回目:【アラカシ】【ヤナギ】の木のご紹介です。

【アラカシ】

<Shiho採集実績>

ノコギリクワガタ

コクワガタ

カナブン

カブトムシ

スジクワガタ

シラカシと同様、カシの木の種類、アラカシです。全体像、樹皮などほとんどシラカシと酷似しますが、葉っぱの形(鋸歯の位置)が若干異なるようです。

樹液はシラカシ同様ににじみ出るような感じで、サラッと薄い印象。木の個々の差もあるでしょうが、あくまで私が見てきた感じでは、アラカシよりもシラカシの方がまだ樹液力が強いような感じを受けました。でもそれも地域差や個体差があると考えます。

とはいえ、こちらも採集実績はあります。

種類的にはノコギリがよく付いています。

【ヤナギ】

ヤナギの枝や葉

ヤナギの葉の表側

ヤナギの葉の裏側

ヤナギの木の樹皮

ヤナギの群生

ヤナギの樹液に集まるカナブン多数。

それに蝶(サトキマダラヒカゲ)。

そしてノコギリクワガタ大歯型♂60mm前半位の個体が集まっています。

ヤナギに集まるカブトムシ♂と♀のカップル

<Shiho採集実績>

ミヤマクワガタ

ノコギリクワガタ

コクワガタ

スジクワガタ

ヒラタクワガタ

アカアシクワガタ

カブトムシ

カナブン

アオカナブン

ヤナギの木。標高の低い場所~標高の高い場所まで幅広く見られます。河川敷や山間の川沿いに生えていることが多いですね。

ヤナギの木は日本には約30種類もあるそうです。良く知られていて有名なのはシダレヤナギですが、私がいつも採集するのはこのタチヤナギという種類です。

ヤナギの木、クワガタ、カブトムシはよく集まります。

標高の低い河川敷などではヒラタクワガタやカブトムシ、ノコギリクワガタなどをよく見かけます。

ある程度標高のある(標高約300m位)山間の川沿いでもよくタチヤナギ(宮崎県にて)を見かけます。その辺りではミヤマクワガタを中心にノコギリクワガタ、スジクワガタ等をよく見かけています。

更に標高の高い場所にあるヤナギの木ではヒメオオクワガタやアカアシクワガタなども捕獲出来るようです。

全国的にもよく生えている木ですので、覚えておいて損は無いはずです。

月夜野きのこ園がある群馬県:みなかみ町では河原付近では特に良く見かけ、沢山のクワガタ、カブトムシが集まっています。

この辺りではクワガタ、カブトムシが集まる木のエース格といっても過言ではないほどです。

如何でしたでしょうか?

今回、クワガタムシ、カブトムシが集まる木の紹介、【アラカシ】【ヤナギ】の木をさせて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山ございます。

それにつきましてはまた次回以降の飼育日記でご紹介させて頂きたいと思います。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。

今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。

今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。

きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。(^^)

※この日記上で述べている考え方や方法はあくまで私(Shiho)自身の考え方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

「クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木とは?」シリーズ。

今回は【ミズナラ】【シラカシ】の木のご紹介をさせて頂きたいと思います。

※日本全国にはクワガタ、カブトムシが集まる木はかなり数多くあって、すべての木をご紹介するのは難しいです。また木の名称も私がご紹介するのは確実なものではないかもしれません。

木は地域によって呼び方も変わったり、愛称などで呼ばれていることもよくあります。よって今回ご紹介する木の名称も、見る方によっては「えっ、その名前違うよ」と思われる方もいらっしゃると思いますが、そこの所はご勘弁頂きながらご覧頂けますことをご了承くださいませ。m(_ _)m

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

第4回目:【ミズナラ】【シラカシ】の木のご紹介です。

【ミズナラ】

形はコナラに似るがコナラより葉は大きい。

色もコナラより心なしか少し明るめ。

<Shiho採集実績>

ミヤマクワガタ

ノコギリクワガタ

コクワガタ

スジクワガタ

アカアシクワガタ

カブトムシ

カナブン

アオカナブン

ミズナラ。コナラより少し標高が高い所で多く見られる傾向があります。

私が通う採集フィールドでは、生えているもののそこまで数は多くなく、見かけるのはコナラの方が多いです。

しかしクワガタは集まります。採集実績はコナラとほぼ同じ種類ですが、ミズナラではミヤマクワガタが多く採れます。

樹液の出はコナラと似ていて若干ですが薄くさらっとした印象があります。でも時には荒い樹皮の割れ目などから樹液が噴出している所もあり、甘酸っぱい発酵臭がします。

コナラ同様、木の穴(ウロ)で採れるというよりも、木の枝や幹についているといったような感じでしょうか。よってルッキング採集や蹴り採集がメインの採り方となります。

【シラカシ】

<Shiho採集実績>

ミヤマクワガタ

ノコギリクワガタ

ヒラタクワガタ

スジクワガタ

コクワガタ

カブトムシ

カナブン

クロカナブン

カシの木の種の中のシラカシです。

樹液の質はにじみ出るような感じで、サラッと薄い印象があります。

シラカシの木は公園や神社などによく植えられており、時間が経つと結構な大木に育ちます。

私が通うフィールドにあるシラカシでは蹴ると主にノコギリクワガタが落ちて来ることが多いです。実際先日夜に採集に行った際、樹液にノコギリの大歯♂が付いて樹液を舐めていました。その他ではコクワガタ、ミヤマクワガタも採れる事があります。

シラカシの樹皮から染み出る樹液に付くノコギリ♂

(ノコのアゴ下の白っぽいのが樹液です)

また他の場所では、シラカシの周りには沢山のクヌギの木もありました。さすがにクヌギの木の樹液パワーには適わないようで、ほとんどのクワガタ、カブトムシはクヌギの樹液に付いていました。

でもその時もノコギリクワガタが2頭ほど付いていましたので、クワガタ、カブトを引き付ける樹液は間違いなく出すようです。とりあえずシラカシを見つけたら、まずはルッキングしてみると良いと思います。

如何でしたでしょうか?

今回、クワガタムシ、カブトムシが集まる木の紹介、【ミズナラ】【シラカシ】の木2種をさせて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山ございます。

それにつきましてはまた次回以降の飼育日記でご紹介させて頂きたいと思います。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。

今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。

今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。

きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。(^^)

※この日記上で述べている考え方や方法はあくまで私(Shiho)自身の考え方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

「クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木とは?」シリーズ。

今回は【コナラ】の木のご紹介をさせて頂きたいと思います。

※日本全国にはクワガタ、カブトムシが集まる木はかなり数多くあって、すべての木をご紹介するのは難しいです。また木の名称も私がご紹介するのは確実なものではないかもしれません。

木は地域によって呼び方も変わったり、愛称などで呼ばれていることもよくあります。よって今回ご紹介する木の名称も、見る方によっては「えっ、その名前違うよ」と思われる方もいらっしゃると思いますが、そこの所はご勘弁頂きながらご覧頂けますことをご了承くださいませ。m(_ _)m

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

第3回目:【コナラ】の木のご紹介です。

【コナラ】

<Shiho採集実績>

ミヤマクワガタ

ノコギリクワガタ

コクワガタ

スジクワガタ

アカアシクワガタ

カブトムシ

カナブン

アオカナブン

私の中ではハルニレ、クヌギの強力ツートップに次点に当たる木、コナラです。

コナラはあくまで私の感覚ですが、先に紹介したクヌギ、ハルニレと比べると、樹液的には若干ですが薄くさらっとした印象があります。でも時には下記画像のように樹液が噴出している所もあり、甘酸っぱい発酵臭がします。

クワガタムシ、カブトムシを引き付ける力は強力!木の穴(ウロ)で採れるというよりも、木の枝や幹についているといったような感じでしょうか。よってルッキング採集や蹴り採集がメインの採り方となります。

またコナラは平地~比較的標高の高い場所でも幅広く見かけます。

2016年の群馬県での採集では念願の大型ミヤマクワガタも採集することが出来ました。

群馬県産ミヤマクワガタ♂72mm

(2016年採集個体)

群馬県産ノコギリクワガタ♂70mm

(2017年採集個体)

このような木を見つけた場合は、とりあえずチェックしてみて下さいませ。

如何でしたでしょうか?

今回、クワガタムシ、カブトムシが集まる木の紹介、【コナラ】の木をさせて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山ございます。

それにつきましてはまた次回以降の飼育日記でご紹介させて頂きたいと思います。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。

今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。

今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。

きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。(^^)

※この日記上で述べている考え方や方法はあくまで私(Shiho)自身の考え方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

「クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木とは?」シリーズ。

今回は【ハルニレ】の木のご紹介をさせて頂きたいと思います。

※日本全国にはクワガタ、カブトムシが集まる木はかなり数多くあって、すべての木をご紹介するのは難しいです。また木の名称も私がご紹介するのは確実なものではないかもしれません。

木は地域によって呼び方も変わったり、愛称などで呼ばれていることもよくあります。よって今回ご紹介する木の名称も、見る方によっては「えっ、その名前違うよ」と思われる方もいらっしゃると思いますが、そこの所はご勘弁頂きながらご覧頂けますことをご了承くださいませ。m(_ _)m

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

第2回目:【ハルニレ】の木のご紹介です。

【ハルニレ】

<Shiho採集実績>

オオクワガタ

ヒラタクワガタ

ミヤマクワガタ

ノコギリクワガタ

コクワガタ

スジクワガタ、

ネブトクワガタ

アカアシクワガタ

カブトムシ

カナブン

クロカナブン

アオカナブン

シロテンハナムグリ

シラホシハナムグリ

私の通うフィールドでは大活躍のハルニレの木。

クヌギの葉のようにツヤはなく、表面はザラザラとしている。

樹液も良く出てほどよく発酵し、様々なクワガタムシ、カブトムシを引きつけます。

自然に放置されたハルニレの木はとても大きく育ち、ボクトウガなどによって穿孔され続け、木の穴(ウロ)が出来ている事も少なくありません。

そこでは大型のヒラタクワガタや、時にはオオクワガタも入っていることもあります。

勿論木の穴(ウロ)だけではなく、枝先や樹皮裏、幹などにもクワガタムシやカブトムシが付きます。

ハルニレの樹液を舐めるミヤマクワガタ大型♂

ハルニレの枝分部分に集まるヒラタクワガタ♂♀

地域によってはハルニレはあまり見られない所もあるらしいですが、私にとってはクヌギの木よりもこちらのハルニレの木の方がエース格と言っても過言ではありません。

如何でしたでしょうか?

今回、クワガタムシ、カブトムシが集まる木の紹介、【ハルニレ】の木をさせて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山ございます。

それにつきましてはまた次回以降の飼育日記でご紹介させて頂きたいと思います。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。

今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。

今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。

きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。(^^)

※この日記上で述べている考え方や方法はあくまで私(Shiho)自身の考え方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

野外で昆虫を採集するには、どんな木に昆虫が集まるかを知っていなければ、昆虫採集、特に樹液採集においては難しいと考えます。

今回から毎回連続ではございませんが、数回に渡り、私が独自に感じた「クワガタ、カブトムシが集まる木(採れる木)」を毎回1~2種ずつ紹介したいと思います。

※この記事(一部追加補足、修正あり)は毎年公開していますが、毎年初心者の方も沢山いらっしゃいますので、恐縮ですが、改めてご紹介させて頂きたいと思います。ご了承下さいませ m(_ _)m

【クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木】

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

今回は第1回目:【クヌギ】の木のご紹介です。

★★クワガタ、カブトムシが集まる木★★

【クヌギ】

<Shiho採集実績>

オオクワガタ

ヒラタクワガタ

ミヤマクワガタ

ノコギリクワガタ

コクワガタ

スジクワガタ

ネブトクワガタ

カブトムシ

カナブン

クロカナブン

アオカナブン

シロテンハナムグリ

シラホシハナムグリ

クヌギ。

クワガタムシ、カブトムシが集まる木としては全国的に最も有名な木の一つではないでしょうか?

樹皮表面はゴツゴツとしていて、肉厚。樹液も濃厚で、発酵するとかなり強めの甘酸っぱい発酵した臭いがします。

この木が流す樹液は強烈で、遠くまでかなりの臭いがします。

また台場クヌギと呼ばれるゴツゴツといびつな形をしたクヌギは、人の手で伐採~成長~伐採と繰り返した為、いびつな形になり、木の穴(ウロ)が出来ている事も多く、オオクワガタやヒラタクワガタ等の格好の住処ともなっているようです。

上記画像は人の手が加わって形成された台場クヌギではありませんが、クヌギのウロ(穴)。

中からはしっかりと樹液が出ています。

こいいう場所にウロ(穴)を好んで潜むオオクワガタやヒラタクワガタ、コクワガタが入っている場合が多いです。

全国的にみても言わずと知れたクワガタ、カブトムシ採集の木のエース格、クヌギ。

まずはこの木を探してみると良いかもしれません。

如何でしたでしょうか?

今回、クワガタムシ、カブトムシが集まる木の紹介。

【クヌギ】の木をさせて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山ございます。

それにつきましてはまた次回以降の飼育日記でご紹介させて頂きたいと思います。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。

今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。

今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。

きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。(^^)

※この日記上で述べている考え方や方法はあくまで私(Shiho)自身の考え方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

前回の日記で、クワガタ、カブトムシなどを採集する方法として、これまで樹液採集は勿論ですが、光に集まってくる習性を利用した灯火採集のご紹介を致しました。

今回は、クワガタ、カブトムシ成虫達のエサとなるものを利用した採集方法「フルーツトラップ採集」をご紹介したいと思います。

フルーツトラップ採集、その名の通り果物をエサとするわけですが、色々な果物で試される方もいらっしゃいます。リンゴ、バナナ、パイナップル等々。。。

その中でも私が思うに一番手頃な値段で入手出来、効果も高いと考えるものは「バナナ」です。

今回はこの「バナナトラップ」のやり方をご紹介してみたいと思います。

【フルーツトラップ採集】

(バナナトラップ)

【用意するもの】

・バナナ

・焼酎

・ドライイースト

・砂糖

【バナナを買う際のポイント】

少しでも熟したバナナを買うこと。

黄色くなって黒い斑点が出て来てるようならより良いと思います。

新品のバナナではなく、少し痛んだ見切り品などを買うとコスト的にも楽です。

【作る手順】

バナナを大まかにぶつ切りにする

↓

そのバナナをボールに入れる

↓

そこに砂糖、ドライイーストを入れよくかき混ぜる

↓

よくかき混ぜたものをビニール袋に詰める

↓

最後にそこに焼酎を入れる

↓

ビニールを完全密封し、よく振りまんべんなくかき混ぜる

↓

気温が高い所(30℃近く)の所、または日なたに放置する

↓

発酵が進むとガスが出て、ビニールがパンパンになり破裂する場合があるので、時々チェックして破裂しそうなら空気を抜くようにする

↓

バナナが発酵し発酵臭が出てきたら完成。

さぁ、完成したバナナを持って、トラップを仕掛けに行きます。

しかしバナナトラップを仕掛けるにも、どこにでも仕掛ければ良いというわけではありません。

ここでどんな所に仕掛ければ良いかをご紹介してみたいと思います。

【どんな木にトラップを仕掛けるのか】

トラップを仕掛けようとする木は樹液が出ていない木を選ぶ。

理由:樹液には勝てないので、樹液が出ている木にトラップを仕掛けても意味がないから

トラップを仕掛ける木の周辺には、クワガタが集まるような木がないようにする。

理由:近くにクワガタが集まるような樹液が出る木があると、樹液の方にクワガタは集まってしまいトラップには来なくなるから。

あまり奥まったところでではなく、森や林の入り口付近に仕掛けるようにする。そして風向きを確認して、森の中へ臭いが流れるような位置の木に仕掛ける。

理由:林や森の入り口から、森の中へ臭いが漂う様にすると森の中にいる虫達が臭いにつられ集まりやすくなる為。

但し風向き次第で真逆になってしまう場合があるので、そこは要注意。風向きをチェックして森の中へ臭いを含んだ風が吹くようにするのがポイント。

【木にバナナを仕掛ける】

バナナトラップの職人、月虫:松井氏。

この様に手で木に擦り込むように塗り付けるのも良し。

またネットの中に発酵バナナを入れ、吊り下げる方法も良し。

そして、一晩以上経過した頃チェックすると、

木に直接塗った例

この時は数は少ないながらもミヤマの♀等が集まっていました。

ネットに入れて木から吊り下げた例

沢山のカブトムシが集まってくれました。

如何でしたでしょうか?

あくまで私のやり方ですが、この様な感じでバナナトラップは行います。

皆さんも機会がございましたら是非チャレンジしてみて下さいませ。

狙った木にクワガタが来ていたら最高ですよ!

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。人によって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。

残骸物が残る採集トラップをした場合は、必ず後始末をするのを忘れないようにしましょう。 自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

前回、「クワガタ、カブトムシの採集方法」についての記事で、灯火採集:外灯巡り採集のご紹介をしました。

今回は、もう一つの灯火採集方法、「ライトトラップ採集」についてご紹介して見たいと思います。

「ライトトラップ採集」とは、

水銀灯や発電機、白幕などを自ら用意し、クワガタやカブトムシが飛んで来そうな然るべき場所に設置して、光に向かって飛んでくるのをじっとにひたすら待つ方法です。

※ここからご紹介するやり方はあくまでShiho個人のやり方であって、絶対的なやり方ではございません。規模も小規模のものですので、ご参考程度に見て頂ければ幸いです※

【ライトトラップ採集】

まずは道具の準備。

私がライトラップで用意するものは、

【用意するもの】

・水銀灯や白色蛍光灯、などの光源

・白色のシーツや幕

・大型投光器を利用する際、必要ならば発電機

ライトトラップ:設置方法の例

こんな感じのものです。

そして、道具も揃え、いよいよライトトラップを実際に行う際ですが、道具を揃えたからと言って、いつでも良い結果が出るとは限りません。

場所や天候、ライト設置場所など、あらゆるものに大きく左右されます。

【天候&気候条件など】

・雨、強風時はNG!

・月光が明るい日もあまり好ましくありません。

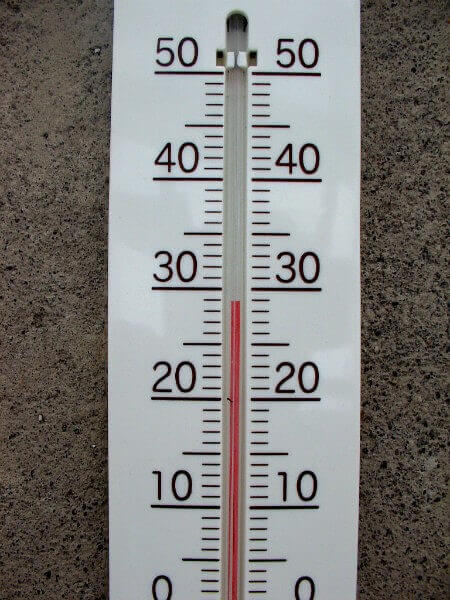

・気温は可能ならば25℃以上が望ましい。

・湿度は高めの日が適しています。

月明かりは出来るだけ無い方が良い

【ライトトラップを行う場所&やり方】

・設置場所の周りが開けていて、遠くの山肌にライトを当てる様な感じで照射します。

このような感じで山肌にライトを当てるようにします。

※この時はライトを上向きにしましたので、白いシーツはライト前方下の方に敷くようにして置いています。

山の中、木々が生い茂るような密集地帯ではライトが遮られてしまい、遠くまで照射されないので、お勧め出来ません。

折角虫が飛んできたとしても、途中でその木々に着木してしまう可能性が高いからです。

ライトの周りは遠くからも光を目がけて飛んでこれるように開けた場所が好ましいです。

上手く条件が噛み合えば、わずか1時間程度でこれだけの虫達が集まってくる場合もあります。

ライトトラップ用のシーツに着地したカブトムシの♀

トラップ設置場所より少し離れた場所に飛んできたミヤマクワガタの♀

勿論、集まってくるのはクワガタやカブトムシばかりではありません。

大型の蛾

カミキリムシ

上記のように様々な虫達も集まってきます。

どんな虫達が集まってくるかというのも非常に楽しみな採集方法です。

もしご機会が御座いましたら、チャレンジしてみるのも面白いかと思います。

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。人によって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 灯火採集は夜間暗い時間に行うこととなります。その時間帯は一般の方たちは仕事から帰宅され、ごゆっくりされているか、お休みになっている場合も多いです。灯火採集を行う際は、必ず近隣の方達に迷惑をかけないように行う事が大事です。立ち入り禁止の場所や、ご自分の車のアイドリング音等にも気を付けて、マナーを守って採集を行いましょう※

使用したアイテム

前回、クワガタ、カブトムシの採集方法の一つとして「樹液採集」をご紹介しました

いわゆる木の樹液に集まっているクワガタ、カブトムシを直接木を見たり、蹴ったりして採集する方法です。

しかしクワガタ、カブトムシの採集は「樹液採集」だけとは限りません。

今回はその中でも初心者の方でも手軽に行い易い「灯火採集」のやり方、コツなどをご紹介してみたいと思います。

※何度かブログ上でも書いているので、既にご存知だとは思いますが、私が採集活動をしている地域は九州です。

日本全国の地域や場所によって採れる虫の種類や傾向、大きさなどは大きく違ってくることもありますのでご了承の上ご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げます※

まず「灯火採集」とは何か?

簡単に説明すると、

クワガタやカブトムシを暗い時に灯りに集まってくる習性を利用して、捕まえる(見つける)方法

このような採集方法を

「灯火採集」

と呼びます。

また灯火採集には2種類の方法あると考えます。

①:外灯巡り採集

やり方:常時設置されている水銀灯や自動販売機などの灯り下や、その周辺を見て、集まって来ているクワガタやカブトムシを採る方法

水銀灯周辺

自動販売機周辺

②:ライトトラップ採集

やり方:水銀灯や発電機、白幕などを自ら用意し、クワガタやカブトムシが飛んで来そうな然るべき場所に設置して飛んでくるのをじっとにひたすら待つ方法です。

ライトトラップ:設置方法の例

山に向かって灯火機のライトを当てる

今回はだれでも手軽に行える①の灯火採集:「外灯巡り採集」のコツをご紹介したいと思います。

まず灯火採集をするに辺り、効率よくクワガタ、カブトムシ達に出逢えるには、いくつかの条件があると考えます。

【外灯巡り採集を行う場所】

まずは灯火採集をする場所、灯火を見て回る場所です。

灯りがあれば、どこでも良いというものではありません。

街中や住宅街などではいくら灯りがあってもクワガタ、カブトムシ達が飛んでくる可能性は低いと考えます。

見て回る場所としては、近くにクワガタやカブトムシがいそうな雑木林や山などに近い灯火を狙って探してみると良いと考えます。

周りが山などで真っ黒闇の中に、一つだけポツンと灯りがあるロケーション等は最高の灯火スポットと呼べるでしょう。

あえて例を挙げるとすると、

★山間部にあるコンビニの灯り

★山間にかかる橋の外灯

★山間部の途中にある自動販売機の灯り

★山間部にある「高速自動車道のパーキングエリア」や「道の駅」の外灯

こういう所を探してみると、クワガタ、カブトムシを見つける可能性は高まってくると思います。

※コンビニやパーキングエリア等は他の方も日夜を問わず利用しますので、迷惑行為にならないようにマナーを守り、気を付けて採集させて頂きましょう※

月夜野きのこ園の近隣の風景

弊社月夜野きのこ園も裏手が山に囲まれております。

時折ですが、会社の灯りにコクワガタ等が飛来することもあります。

ここに強烈な水銀灯でもあれば、有効なポイントの一つと言えるでしょう。

【灯火のライトの色合い】

次に灯火採集で大事なのは見る光の種類(色)を間違えないということです。

勿論例外もありますが、基本的に虫が多く集まってくる光は白っぽい色合いをしている場合が多いです。

いわゆる白色水銀灯や自動販売機などの白っぽい自然光に近い色合いです。

素晴らしく白く光り輝く水銀灯!

このように白く光る外灯がベスト!

最近の外灯はオレンジ色っぽい外灯をよく見かけます。この色合いの外灯では多くの虫が集まってくる期待は少なくなると考えます。

こちらはオレンジ色の外灯。

全く集まらないという事はないが、白い水銀灯と比べるとその差は歴然。

【灯火採集を行う時間帯】

次は灯火を見る時間帯。

これは人によって様々だと思いますが、私の感覚では、日没後~夜22時位までが一番飛んでくるような感じがします。

勿論、それ以降でも飛んでこないわけではありませんが、午前等になると飛んでくる数がかなり減少してしまうよう気がします。

なので、日没後~22時頃までの時間帯にチェックすると良いかと思います。

【その他の条件】

また風や雨の日、それに月明かりが強い日は虫はあまり飛ばないと言われます。

月明かりは出来るだけ無い方が良い

絶対ダメとは言い切れませんが、可能ならばそんな日は避けた方が無難かもしれません。

【灯火採集を行う際の気温】

最後は気温です。

気温が低いとクワガタ、カブトムシは活動が鈍くなります。

理想は25℃以上あると良い傾向です。

気温:29℃ これ位あれば最高!

更に言うと灯火採集を行う直前に雨などが降って、蒸すように湿度が高いとなお良い状況だと言えます。

最後にまとめてみると、

効率の良い灯火採集の条件とは、

① 近くに広葉樹系の山、可能ならばクワガタ、カブトムシ等が採れる場所が近くにある。

② 白っぽいライト(水銀灯等)を見る

③ 見回る時間帯は夕暮れ時~22時頃

④ 月明りはあまり無い方が良い

⑤ 雨や風は無い(弱い)日が良い

⑥気温は25℃以上あった方が良い

湿度も高い蒸した日などは最高!

このような感じでしょうか。

全ての条件がピッタリ当てはまる日というのはなかなかないかもしれませんが、上記の件に少しでも近づけて採集が出来れば念願のクワガタ、カブトムシ達に出逢える確率は高くなると思います。

外灯巡り採集で採れたクワガタ達(2016年:宮崎県採集)

さぁ皆さんも頑張って灯火採集にチャレンジしてみましょう。^^

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。人によって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 灯火採集は夜間暗い時間に行うこととなります。その時間帯は一般の方たちは仕事から帰宅され、ごゆっくりされているか、お休みになっている場合も多いです。灯火採集を行う際は、必ず近隣の方達に迷惑をかけないように行う事が大事です。立ち入り禁止の場所や、ご自分の車のアイドリング音等にも気を付けて、マナーを守って採集を行いましょう※

使用したアイテム

皆さんの大好きなクワガタ、カブトムシ

外国産種のように派手さや巨大さといった極端な特徴には及ばないかもしれませんが、勿論日本にも生息しております。

夏になると、子供たちを含め、大人たちまでもが熱中してしまう昆虫採集。

ではどうやってクワガタ、カブトムシを捕まえること、採集することが出来るのか?

この時期なると、「クワガタってどんなところにいるんですか?」、「どうやって捕まえるんですか?」「捕まえるコツを教えてください」との問い合わせが沢山来るようになります。

あくまで私:Shiho流ではございますが、今年よりクワガタ、カブトムシ採集デビューをしてみたい方達のご参考になればと考え、この日記上でご紹介してみたいと思います。

※ この記事内容は過去日記でもご紹介しております(一部訂正&加筆あり)内容が重複しますことをご了承下さいませ。

では、クワガタ、カブトムシを採集するにはどのような方法があるのか?

あくまで私が考える採集方法ですが、全ての方法ではございませんが、主に以下の様な方法があります。

・樹液採集

・灯火採集(外灯巡り採集)

・灯火採集:(ライトトラップ採集)

・トラップ採集:フルーツトラップ採集

※名称についてはあくまでShihoがそう呼んでいるだけで、正式にそう呼ばれている訳では御座いません。ご了承下さいますようお願い申し上げます※

今回は「樹液採集」についてご紹介してみたいと思います。

「樹液採集」

ヤナギの木に集まる昆虫達

樹皮裏に潜むヒラタクワガタの♂♀ペア

クヌギの樹液を舐めるカブトムシ♂

クヌギ、ハルニレ、コナラ、ヤナギの木等々。

夏になると、こういった木からは傷付いた箇所から、甘酸っぱい臭いのする樹液が流れ出すものがあり、その樹液を目当てにクワガタ、カブトムシが集まってきます。

その木が出す樹液に集まってくる虫達を見つけ、直接捕まえる方法を「樹液採集」と呼んでいます。

その樹液採集のやり方は様々です。

手で届く範囲にいれば、直接手で採っても良し、

手が届かなければ網を使用して採っても良し、

網でも届かなければ、木を蹴って落としても良し。

こういう風に木のウロ(穴)の中に入っていて手では採れない時は、

こういう道具(通称:掻き出し棒)を使用して、取り出しても良し。

掻き出し棒を利用して採集されるヒラタクワガタ

上手く採集することが出来れば、

こんなに沢山のクワガタ、カブトムシ達も採れちゃいます。

樹液採集を成功させる上で、私:Shihoが大事と考えるのは、

★天気★

理由:雨の日等は虫の数も少なく、また雨の中で木を蹴っても虫が落ちて来たのか、雨なのか分かりにくいです。曇り~晴れの日を選ぶと良いでしょう。

★気温★

理由:気温が低いと虫の活動が活発化しません。勿論低い気温で活動する高山系の虫(ヒメオオやアカアシ等)も存在しますが、平地性の強いノコギリやヒラタ、コクワ、カブトムシを狙いたい時は最低でも20℃以上は欲しいところ。25℃以上あればかなり良いでしょう。

★風★

理由:採集時にあまりにも風が強いと、木が大きく揺れてしまい、それに付いているクワガタ達はしっかりと木にしがみついてしまいます。そうなると、人が蹴った位では全く落ちて来なくなりますので、強風の時の採集は難しくなる可能性が高いです。

★木の種類★

理由:クワガタ、カブトムシはどんな木の樹液にでも集まるわけでありません。代表的なのは、クヌギ、ハルニレ、コナラ、ヤナギ等の広葉樹系の木。木の種類をしっかりと認識することはとても大事と考えます。

★狙う虫の特性を知る★

理由:例えばミヤマクワガタが欲しい時、あまり標高が低い平地ではミヤマクワガタを見つけることは難しいです。ミヤマクワガタの場合、山間部の少し標高が高い場所を狙うなど、その虫が生息している場所の特徴をしっかりと把握しておくことで、狙い通りの虫をつかまえれる可能性が高くなるでしょう。

如何でしたでしょうか?

上記が私、Shihoが樹液採集時に気を付けているポイントです。

皆さんも是非樹液採集にチャレンジして、念願のクワカブを沢山GETしてみませんか?

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。人によって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

本格的な採集シーズンを前に私は毎年必ず、「採集地の下見」を行っています。

今日の日記では「採集の下見」の必要性についてちょっと書いてみようと思います。

※この記事は以前もご紹介したことがございます。内容が重複致します事をあらかじめご了承下さいませ※

冬が明け、春が来ると、それまで枯れていたクヌギなどの葉が青々と生えてきて見事に生き生きとしてきます。それと同時にクワカブシーズンの到来でもあります。

あくまで私のやり方ではありますが、私の場合、本格的な採集シーズン(6月~8月)を迎える前には毎年必ずやることがあります。それが「採集地の下見」です。

なぜ下見が必要なのか?

「採れる時期に来たら毎年採れている所にそのままいけば良いのではないか?」とおっしゃる方もいらっしゃるでしょう。

確かにそれはそれでも良いのですが、もっとしっかりと採集をするためには、その年のフィールドに合わせた下見(調査)が必要だと私はそう考えています。

前年度の採集シーズンが終わるのは大体10月中旬あたり、それから今季の採集が始まるのは大体今位の5月あたり、その間約7ヶ月程度採集フィールドを詳しくは見ていないわけです。

その間には山にも様々な変化があります。

そういう所を事前に調べるのが下見というわけです。

では下見をすることで、何が分かるのか?

下見によって何をチェックするのか?私は以下のような所をチェックするようにしています。

★採集場所に向かう道のチェック★

採集するポイントまで行く道を調べます。何もなければそのまま辿り着けますが・・・

【がけ崩れが発生していた場所】

このように崖崩れが発生している場所もあり、場合によってはその先に行けないこともあります。

こうなっては危険ですので、その先にある採集ポイントへは諦めなければなりません。

★採集フィールドにおける採集樹の有無チェック★

毎年採集出来ていた樹も、今年も大丈夫かどうかは分かりません。

樹が枯れていたり、人の手によって伐採されていたりと、そういうことは良くあります。

また逆に昨年まで知らなかった新しい樹を発見出来ることもあります。

特に冬~春先までは森を賑わす雑草も伸びきっておらず見通しが良いので探しやすいので散策にも最適です。

採集出来そうな樹の場所をあらかじめ確認していくことで、スムーズな採集が出来ると思います。

★採集樹の今季における樹液の出る箇所★

樹液の出る場所は年々違う事があります。

ウロから流れ出す場合はそのウロが今年も存在していれば同じように出ている場合も多いですが、枝傷や樹皮傷から流れ出ていた樹液は、大体がその箇所を変えている事が多いです。

その樹液が出る箇所をあらかじめ覚えておくと採集する際にとても便利です。樹に近づいてまず最初はその箇所を見れば良いのですからね。

★採集樹のウロの有無&形状★

樹のウロは毎年形状を変えます。

樹自体が穴を塞ごうとしていくからです。狭くなったウロ、まったく穴がなくなったウロなど、様々です。

もちろんウロが無くなれば、そこに入っていたクワガタなどは入れなくなり、そのウロでは採集が出来なくなります。

ウロ採集はすばやい作業が必要なので、あらかじめウロの形状を理解し、それに合わせた採り方を認識しておくこともとても大事だと考えます。

如何でしたでしょうか?

上記が私が下見でチェックするポイントです。

本格的な採集シーズンを前にその年のおおよその採集フィールドの情報を知るのと知らないのでは採集効率に大きく影響すると考えます。

勿論人によってはこの他にもチェックするポイントなど色々あると思います。

あくまで私個人のやり方ですのでご参考程度に読んでいただければ幸いです。(^^)

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。人によって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

最近のコメント