今回は前回の続き、

「人工蛹室」の作り方についてご紹介したいと思います。

※ 今回の記事は以前にもご紹介しております。重複引用しますことをご了承下さいませ※

クワガタ、カブトムシの幼虫を飼育していて、幼虫の状態が終盤を迎えた時、幼虫は蛹になる為に蛹室(ようしつ)というものを作り出します。いわゆる蛹の部屋です。

何かの理由で、自力で蛹室が形成出来なかった場合の対処方法として、いわゆる人工蛹室への移行させるという方法があります。

人工蛹室に幼虫を移し替えるには2つのタイミングがあります。

・前蛹状態での移し替え

・完全に蛹になってからの移し替え

です。

完全に蛹になってからの移し替えは比較的楽ですが、前蛹状態での移し替えの場合は、タイミングが重要になってきます。

一番重要なのは、完全に前蛹状態になってから移し替えることです。

前蛹の場合、完全に前蛹状態になると、幼虫の頭(アゴ)と手が完全に固まります。

人工蛹室に移し替えるならばこの状態で移し替えないといけません。

もし頭(アゴ)と手が完全に固まってしまう前に人工蛹室に移し替えてしまうと幼虫はまだ動けますので、その人工蛹室をバラバラに壊してしまう可能性があります。

なので、完全に固まってから移行する。これが私なりに思う鉄則だと考えています。

下の画像が前蛹、手と口が完全に固まった状態です。

この状態のようになってから移行させるのがベスト!

参考例:ヘラクレスの前蛹

では次にその移行させる人工蛹室ですが以下のようなものを準備して下さいませ。

※人工蛹室を入れる容器はプリンカップや飼育ケースなど様々です。あくまでも人工蛹室のサイズに合わせたサイズのものをご用意下さいませ。

|

|

|

|

| スプーン | 園芸用スポンジ | 大きめプリンカップ等 | カッター |

【1】

ホームセンターや園芸店で売られている生花やフラワーアレンジ用の

園芸用スポンジを前蛹や蛹にあわせてカットします。

【2】

人工蛹室の大きさをある程度に決め、スプーンを使いあとをつけます。

幅の目安は蛹の幅の約1.3~1.4倍です

【あくまでの一例】

2cm(蛹の幅)×1.3 = 2.6cm

【3】

枠を決めたらスプーンで掘っていきます。

【4】

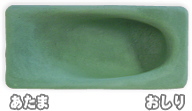

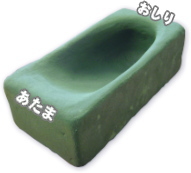

向かって左が「あたま」になります。

「あたま」上に少し傾斜をつけ「おしり」の方を少し深く掘り下げます。

【5】

水分を含ませ削った面を「指のはら」で

やさしく擦り表面を滑らかにします。

最後に水ですすげば人工蛹室の完成です。

【6】

前蛹を入れた様子。

【7】

蛹を入れた様子。

【8】

プリンカップなどの容器に入れ

通気用に穴を開けたフタをし管理します。これで完成です。

次にクワガタではなく大型カブト、ヘラクレス用の人工蛹室をご紹介します。

あくまで私の作り方ですが、私の場合、ヘラクレス用の人工蛹室は「あたま」側の返しを作らず、角が引っかからない様に作ります。 頭側を高くし角度をつける事と、同じく頭側に返しを作らない事で角曲がりを軽減する事ができます。

※ヘラクレスの人工蛹室は大きい為、プリンカップではなくプラスチック容器を使用します。あくまで人工蛹室に合わせた容器をご用意下さいませ。

如何でしたでしょうか?私の場合、上記のようなやり方で人工蛹室を作成しております。

本当は幼虫自らが作成した蛹室に勝てるものはないのですが、何らかの理由によって作成した人工蛹室が不完全な場合もあります。

そういう場合に上記のような人工蛹室を作成し利用するというのも有効な手段の一つだと考えております。

今回ご紹介しました人工蛹室の形状等はあくまでも私のやり方なので、ご参考程度にご覧いただければ幸いです。(^^)

また今回ご紹介したのはヘラクレス等のように横に蛹室を作る用の人工蛹室です。

国産カブトムシやヒメカブト種などは縦長に蛹室を作りますので、人工蛹室の作り方もまた変わってきます。

これはまた次回にご紹介してみたいと思います。

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

先日お客様より、

「大切に飼育して来た、ヘラクレスオオカブトが角曲がりになって羽化して来た」

とのお嘆きのお声をお聞きしました。

幼虫期間の長いヘラクレスオオカブト、管理温度によっては2年近く時間がかかる場合もあります。

その長い間、天塩にかけて育てて来たものが、角曲がり個体や羽化不全個体だと悔やんでも悔やみきれません。

かくいう私もかなりの数の角曲がりヘラクレスを羽化させた失敗例がございます。

今回の日記では、なぜ角曲がり個体になってしまったのか?

その原因と対策を私:Shihoの個人的見解では御座いますが、ご紹介してみたいと思います。

あくまで私:Shihoの飼育方法ですが、ヘラクレス種♂の場合、私はクリーンケースS程度の容器に入れて蛹化させます。

とても小さなケースですが、数やスペース的に考えるとこの方法が一番効率が良いからです。

※ もちろん大きなケースで管理すればするほど角曲がりの可能性は低くなると思われます※

その場合、幼虫がケースの長い部分や対角線状にキレイに蛹室を作ってくれれば、蛹室の形状としてはほぼ成功と言えます。

図的に説明してみると、

ケース底面の図

側面から見た図

小ケースや中ケースで蛹室を作った場合、ほとんどがケース底に作りますので蛹室の形がケース底から見えます。

両側面からみて蛹室の窓の様な空間が見えず、長い方向に作った場合には、幼虫が作った蛹室をそのまま使います。

側面から見た図

蛹室をケース底見て片寄った場所に作った時には大抵側面から蛹室の窓の様な空間が見えます。

その場合には角曲がりになってしまう可能性が高いので人工蛹室へ移し角曲がりを防止すると良いと考えます。

では、ここで実際の様々なパターンの蛹室画像がありますので、ご紹介してみたいと思います。

※ケースの対角線状に蛹室を形成した蛹室の成功例※

きちんと角曲がりなく羽化して来てました。

※ケースの長い方向に平行に蛹室を作った成功例※

こちらは蛹ですが、角曲がりなく綺麗に蛹化しております。

ただいつもこう上手く蛹室を作ってくれるわけではりません。

というか、このように上手く作ってくれる割合の方が低いと思います。

では、そのダメな蛹室はどのようなものなのか?

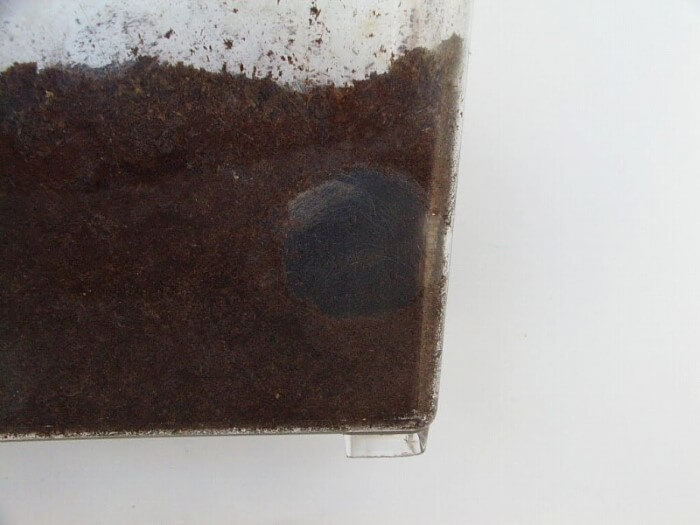

その例がこちら、

狭い窮屈な部分に不完全の蛹室を作ってしまいました。

ケース側面から見ると、まん丸の「窓」のような空間が出来てしまっています。

本来ならば、もっとその先に蛹室の完全体を作りたかったのに、製作途中でケース側面に突き当たってしまったため、その先が作れず窓のようになってしまったんです。

このように側面から「窓」のような空間が見えるように蛹室を作ってしまうと、高確率で角曲がりになる可能性が高くなります。

そして上記蛹室より実際に羽化して来た個体が、

こちらの個体になります。

胸角が先に伸びきらず見事な角曲がりとなってしまいました(泣

過去にも沢山角曲がり個体を出して来ました。

【ヘラクレス・オキシデンタリスの角曲がり個体】

【ヘラクレス・レイディの角曲がり個体】

体長100mm程位しかない小型のレイディでさえ蛹室の形状が悪いと角曲がりになってしまいます。

こちらの幼虫(前蛹状態)も不全的な蛹室を作ってしまっています。

側面から見ると、やはり「窓」のような空間を作ってしまっています。

これではこのまま蛹化した場合、蛹化不全(角曲がり)になる可能性はかなり高いと言えます。

ではどうするのか??

対策方法としては、前蛹状態になってから人工蛹室に移行させてやることをお勧め致します。

【ヘラクレス用の人工蛹室作成例】

人工蛹室に移したから100%大丈夫だとは確言は出来ませんが、そのまま蛹化させるよりもリスクは少なくなると考えています。

こちらの蛹室は、やはり狭い部分に作ってしまいましたが、よく見ると「窓」が出来ていません。

これならば蛹化した時、角曲がりの蛹になる可能性は低いと思われます。

一応成功例の蛹室だと思います。

さて、移行させるための人工蛹室ですが、今回はここまでで既にかなり文章が長くなってしまいましたので、人工蛹室の作り方については次回の日記でご紹介したいと思います。

※ 今回ご紹介した考え方ややり方はあくまで私:Shiho個人の考え方によるものです。人それぞれやり方も考え方も違うと思いますので、あくまでご参考程度に読んで頂ければ幸いです。ご了承下さいませm(_ _)m ※

使用したアイテム

先日、お客様とお話している時に♂と♀の交尾時期のタイミングについてご質問がありました。

この手の質問は結構よくあります。

以前もこの日記でご紹介しましたが、今回は再度ご紹介してみたいと思います。

【交配中のゴロファ・ピサロ】

クワガタ、カブトムシを飼育していて、同じ兄弟同士の配合で次世代を作出しようとする際に、♂と♀の交尾可能なタイミングが合わず、繁殖が難しくなってしまったケースが良くあります。

♂と♀の羽化のタイミングが同時期に合致しない事、そのことを私達は

羽化ズレ(うかずれ)

と呼んでいます。

今回はその羽化ズレをいかに少しでも防止するか、あくまでも私:Shihoの個人的な考え方&やり方では御座いますが、その対策方法等をちょっとご紹介してみたいと思います。

※ この内容は過去の日記でもご紹介しております。文章が重複しますことをあらかじめご了承下さいますようお願い申し上げます※

ブリードもの(養殖もの)においては、同じ環境&エサで飼育した場合、♀が♂よりもかなり早くに羽化してしてしまう場合があります。

特に♂が大型に成長するようなものについてはかなりのズレが生じるようです。(例:オオヒラタクワガタやヘラクレス等)

この場合の対策・・と言ってよいのか分かりませんが、私は以下の方法をとることがあります。

①温度差のメリハリをつける事

幼虫飼育時、♂♀の判別が出来るようになったら♂と♀の飼育環境の温度設定に差をつけるというやり方です。

♂を高めの温度の所に置き、♀を低めの所に置く

【具体例】

オオクワガタ♂:25℃管理

オオクワガタ♀:20℃管理

幼虫飼育の場合、管理温度の変化をつけることによって、幼虫の成長曲線は多少なりとも変わってくる傾向があります。

この方法を取ると、高温の場所に置いた幼虫は早く成長し、低めの幼虫はじっくりと時間をかけて成長し羽化する傾向があります。

この成長のスピードを利用したのがこの方法です。

※置き方によっては上と下の部分でかなり差が出る場合もある

※ 温室内でも上の方、ヒーターに近い部分などでは差が出ることも

しかしこれにはデメリットも存在します。

♂を高温でいち早く羽化を急がせた場合、♂の羽化体長はそこまで伸びません。あくまで繁殖専用の♂を作るという意味合いが強くなるような気がします。

体長よりもまずは次世代へのバトンタッチを優先を考えている方には良いかもしれません。

②孵化日の違う♂♀で繁殖を考える

早くに孵化した♂幼虫と、遅くに孵化した♀幼虫で羽化までの時間の差を合わせる

【具体例】

♂幼虫:1月に孵化~10月に羽化

♀幼虫:4月に孵化~10月に羽化

このような感じです。

これは同種であれば別血統(違う親♀)でもよいですが、その場合アウトラインブリードになってしまいます。

血の混濁などを考えると、本来はアウトラインブリードの方が望ましいのですが、同じ親♀(インラインブリード)でやるとすれば、産卵のセット時期をずらし、1回目の産卵セットと2回目の産卵セットの時期をずらすと良いでしょう。

ただ同じ親♀だと寿命もありますので寿命の短いものだと時間をずらした再セット方法は結構厳しい場合がありますので飼育する種類によっては注意が必要です。例を挙げると、パプキン等がそれに当てはまると言えるでしょう。

③♂♀幼虫を同じ容器内で羽化させる(多頭飼育)

※多頭飼育とは一つのケースで複数の幼虫を育てる事

これは昔から言われている方法のひとつですが、幼虫は複数での多頭飼育の場合、近くの幼虫が蛹化の準備を始めると、それに反応して自分も蛹化の準備を始めるという説です。

幼虫同士が同じ容器内で会話とは違う違う信号を出し羽化を合わせているとい説があります。

私もこの方法をやってみた事がありますが、正直実際には上手くいくものと、いかないもの、結果的にはバラバラでした。

しかも残念だったのは羽化時期が合った♂はかなり小型ばかりが羽化してしまい、ボリュームのある♂を求めるにはちょっと厳しい結果になりました。

上記の結果を見て思ったのは、本当は♂♀幼虫が信号を出して羽化を合わせているのではなく、小型の♂ばかり羽化してしまうから偶然にも♀との羽化時期が合ってしまうのではないかということでした。

この件に関してははっきりとしたことは断言出来ないという事が正直な感想です。

如何でしたでしょうか?

今回羽化ズレ対策の具体案として、3つのやり方を書きました。

正直なところ、上記のやり方を実践すれば、絶対うまくいくとは言い切れません。あくまで私が行っているやり方ですので、ご参考程度に聞いていただれば幸いです。

また本当ならば同血統、同兄弟同士の交配、いわゆるインラインブリードはあまりお勧め出来ません。

好みの形を子孫にも維持(遺伝)させる為にはインラインブリードはとても有効な手段ですが、近親交配なので血が濃くなってしまうというリスクがあります。

同血統同兄弟同士で累代を重ねていくと、どんどん血が濃くなりますので、蛹化不全、羽化不全、産卵数減少などといった障害が次第に多くなってきます。

健康をまず第一に考えるならば異血統、異兄弟同士のアウトラインブリードが無難といえるのではないでしょうか。

ご参考程度に聞いて頂ければ幸いです。

※ 今回ご紹介したやり方や考え方はあくまでも私:Shiho個人の見解であって絶対にこうだというわけでは御座いません。やり方は人それぞれですので、あくまでもご参考程度に読んでいただければ幸いです。ご了承下さいませ。

使用したアイテム

前々回の日記で「露天掘り(ろてんぼり)」とはどういうものなのか?

というお客様のご質問に対して実際の露天掘り画像をご覧頂きました。

では今回は、その露天掘りのやり方について手順を追ってご紹介してみたいと思います。

【露天掘りのやり方】

まずは、露天掘りを決行するに至った容器の管理状況についてご紹介。

1500㏄程のブロー容器に、ヘラクレス♀幼虫をきのこマットを入れて管理していました。

マットも少々劣化してきたようなので、そろそろ交換時期かと思っていた際に側面に窓のようなものが出来ているのを発見!

底面から確認してもお分かりにように完全に蛹室。

既に蛹化も完了している状態に見えました。

マット劣化も進んでいたので気になり露天掘りを決行することにし、内部の様子を確認することに。

【手順】

容器の蓋を開け、ケース側面と底面から見える蛹室の位置より蛹室の場所を特定します。

次に少しづつスプーンのようなもので、削っていきます。

あまり力を入れてやってしまうと、中は空洞になっているので蛹を傷つけてしまう場合がありまうので慎重に行います。

すると、蛹室の上部が開き、蛹の一部が見えました。

全体を確かめるために上部分の方だけマットを剥がします。

この時、あくまでも上部分だけを剥がして下さい。

側面まで崩してしまうと、羽化する際に蛹室横の引っ掛かりが無くなるため、起き上がりにくくなる場合があります。

そうなると蛹室の機能が損なわれ、人工蛹室に移動させなければならない場合も起こる可能性も出てきますのでご注意を!

蛹自体を上部よりそっと取り出してチェックしました。

マット劣化の影響もなく、見た目良い感じの蛹だと思います。

実際、この後このヘラクレス♀は無事に完品で羽化してくれました^^

本来は生体自体が作り出す蛹室形状が一番なので、そのまま触らずにしておくのが一番良いですが、止むおえない場合は露天掘りを決行せざるおえない状況もあります。

その際、露天掘りにもメリット、デメリットがあると考えます。

【メリットの一例】

・入れているマットや菌糸の状態が、水分過多や劣化等で蛹室内の湿度が高すぎる場合に露天掘りをすると湿気を逃がす事が出来ます。

・形成した蛹室の形状が悪く、このままでは蛹化時もしくは羽化時に不全を起こしてしまうのではと思われる場合、露天掘りにする事によって蛹室の様子をチェックできます。最悪の場合は人工蛹室に移行させる。

【デメリットの一例】

・蛹室内の乾燥

・露天掘りした蛹室内にマット破片などが落ちてしまう。

特に乾燥については蛹室がむき出しになっているので気をつけます。蛹といえど水分は必要ですので・・。

後は周りのマットなどが露天掘りした蛹室内に落ちて来ていないか・・。このようなチェックも行います。

破片があると、蛹化時や羽化時の柔らかい身体に当たってしまい、その部分がシワやディンプルなどを引き起こす可能性がある場合があります。

そのまま蛹室内に戻す時には、崩れたマットの破片がある場合には取り除き、水分等が溜まっている場合にはテッシュペーパー等で吸い取るなどをして蛹室内を綺麗にしてからもどしてやると良いと思います。

また、マットがコバエの幼虫などによって劣化している場合は、マットはどんどん劣化していきますので蛹室周りのマットが劣化していくようであれば、思い切って人工蛹室への移動をお勧め致します。

如何でしたでしょうか?

上記が私が行っている露天掘りのやり方、そして気を付けている注意事項です。

上記でも書きましたが、本来は生体が自ら作り上げる蛹室が一番良いのでそのままにしておくのがベストなのですが、何だかの理由でチェックしておきたい時にはこのように行っております。

あくまで私個人の考え方ややり方ですので、ご参考程度に読んで頂ければ幸いです。

※ 今回ご紹介した考え方ややり方はあくまで私:Shiho個人の考え方によるものです。人それぞれやり方も考え方も違うと思いますので、あくまでご参考程度に読んで頂ければ幸いです。ご了承下さいませm(_ _)m ※

使用したアイテム

昨日、山に散策に行って来ました。

今シーズン 5月~11月と約半年に渡り山に通っていた慣例はそう簡単には抜けきれないもので、先月採集納めをしたばかりだというに山の様子が気になっていました。

今回はその山散策のご紹介です。

【12/4の山散策】

山へ行く途中、

綺麗な紅葉がまだ残っていました。

とっても綺麗ですね~!

癒されます!

いつもの採集ポイントに到着してみると、

こちらは細いクヌギの木。

まだかろうじて葉が残っているものの、何とも寂しいお姿になっております。

木を蹴っても・・・当然のように反応なし・・

夏にはクワガタがよく入っていたウロも・・

何も見つかりません・・・。

まぁこの時季、クワガタがいることの方が珍しいんですが、やはり採集人の慣例なのか、木を見つけると、ついついクワガタを探し求めてしまいます💦

この時季は寒いのもありますが、山の空気が澄んでいてとても気持ちが良いです。

ふと地面を見てみると、

まだ実が入っている栗を見つけました。

もうこの時季はほとんどの栗の実はもう跡形もなく残っていないのですが、幸運にも一粒だけ残っていました。

柿の実もまだ残っていましたね~。

渋柿っぽいですが、もう既に完熟しているので甘くなっていることでしょう。

熟した柿はカラス達の大好物なので、じきに無くなることでしょう。。

こちらはフユイチゴ。

名前の通り冬に熟する野イチゴの一種で、こちらは今が旬らしいです。

少し食させて頂きましたが、甘酸っぱくてなかなか美味しかったです^^

このような感じで冬の山を散策させて頂きました。

クワガタはおろか、他の昆虫達の姿もほとんど見かけることが出来ませんでしたが、山のマイナスイオンに触れて心も身体もリフレッシュさせて頂きました。

山の神様ありがとうございました^^

またよろしくお願い致します m(_ _)m

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

最近、飼育についての質問が多いですね。

それだけクワカブ飼育に熱中なさっている方々が多いということで嬉しい限りです^^

さて、今回もお客様からの質問にありました。

「露天掘りってなんですか?」

「露天掘り」・・・。

私達にとっては聞きなれた言葉ですが、初心者の方などには確かに聞きなれない言葉かもしれないですね。

露天掘りとは、簡単に説明すると、クワガタやカブトが成虫、蛹もしくは前蛹状態になり、まだ蛹室内部にいる時に、蛹室の上面のマットや菌糸等の一部を壊し、上から見えるように露出させることを言い表します。。

言葉で言うとちょっとピンと来ないかもしれませんので、まずは実際の露天掘りの様子をご紹介すると、

【マルスゾウカブト♀蛹の露天掘り状態】

【ヘラクレス♂成虫時点での露天掘り状態】

【オオクワガタ♂成虫時点での露天掘り状態】

このように個体の上面を露出させることを露天掘りと言います。

自然界では虫は一番良い条件の環境に自ら移動して、蛹化や羽化を行う事ができますが、 人間のブリード下においてはその管理条件の下羽化を行わないといけません。

それがたとえ粗悪な環境下においてもその場所で成虫にならなければなりません。

その場合、状況によっては手助けしてあげないと蛹化不全&羽化不全を起こす場合があるのですが、露天掘りにする事により環境を改善したり、蛹室の状態をチェックしやすくしたり出来ます。

上記のように生体を露出させ状態をチェックする露天掘り。

もちろんこの露天掘りにもメリット、デメリットは少なからずあります。

次回の日記では、この事も踏まえて露天掘りの実際の手順をご紹介してみたいと思います。

※ 今回ご紹介した考え方ややり方はあくまで私:Shiho個人の考え方によるものです。人それぞれやり方も考え方も違うと思いますので、あくまでご参考程度に読んで頂ければ幸いです。ご了承下さいませm(_ _)m ※

使用したアイテム

先日、お客様から以下のような質問を受けました。

「マットのみで産卵セットを組んだ♀がマットに潜りっぱなしで、産卵している気配がない(ケース側面や底面に卵が見えてこない)。上に上がってゼリーを食べる気配もない」

意外と良く聞かれる質問ですので、今回はこの事を題材にしてちょっと私の考え方をご紹介してみたいと思います。

産卵セット組んだ♀がなぜ潜りっぱなしで、産卵の兆候が見えないのか??

【※全く産卵の気配がないように見えるケース例】

あくまで私個人が考えていることですが、【良い兆候】と【悪い兆候】、大きく分けて2パターンで捉えています。

【良い兆候】

・産卵の場所を探している、もしくは産卵している為潜りっぱなしになっている。

【悪い兆候】

・産卵設定温度が合わない為(高い、低い)、潜って活動を休止している。

・産卵セット環境(温度、湿度、使用しているマット)がその♀に合わない。

・まだその♀の熟成が十分ではない為産卵する気がない。

・交尾が上手く成立していない。

・材に産む種の為、マットでは産まない。

・越冬する種の場合、すでに越冬体勢に入ってしまっている。

あくまで私の考え方ですが、上記のように捉えております。

産卵セットに大事なのは、♀の状態も勿論ですが、環境も同じくらいとても大事だと考えます。

・親♂♀がきちんと熟成している。

・きちんと交尾が成立している。

・親♂♀の繁殖能力がきちんとある。

・産卵環境(設定温度、湿度、マットや材等のセッティング内容)がきちんと合っている。

上記のことが全て揃って初めて産卵する傾向が強まると考えます。

管理温度もかなり重要です。

日本は四季がありますので気温の変化が激しいです。

外国産のものを産卵させようと思うならば、その生息地に合った設定温度を調整してあげる必要があります。

セッティング環境。

管理温度、湿度は勿論ですが、マットや材の種類によっては産まない可能性もあると考えます。

お店で購入する際は、その種について実績があるマットや材を選ぶようにしましょう。

また♀のコンディションも重要です。

熟成が十分であること、親となる♂♀が健康であること(繁殖能力があること)などです。

繁殖能力があるかないかは外見上では判断は出来ませんが・・・。

【テルシテスヒメゾウカブトの♂♀交尾】

※正常のように見えても外見上からは繁殖能力の有無は分からない※

また越冬する種(オオクワ、コクワ、スジクワ等)を寒い時期に産卵させようとする場合、状況によっては既に越冬体勢に入ってしまっていて、産卵のスイッチがなかなか入らないこともあります。

一度越冬のスイッチが入ると、温度設定を高めにしても、なかなか産卵スイッチを入れてくれにくく諦めざるおえないこともよくあります。

その場合は、その時はもう無理をせず、しばらく時期を置き、暖かくなってから産卵セットを組みなおするとよいと思います。

そして、セットを組んだ♀が必ずしも産卵するとは限りません。

私も産まなかった♀は何十頭、何百頭と見てきました。

そういう♀に当たると不運というしかありませんが、実際には結構な確率で存在するのも事実です。

如何でしたでしょうか?

あくまでも私個人:Shihoが経験してきた上での考え方ややり方ですので、他のご意見も色々とあるかとは思います。

ご参考程度に読んでいただければ幸いです。

飼育日記担当:Shiho

使用したアイテム

日記のコメント欄に、「きょうすけさん」より以下のような質問を頂きました。

はじめまして。

この季節でも山にはいればクワガタ見つけることがをできるのですね。

今年春からクワガタ飼育に挑戦しております。

今まではカブトムシだけでしたが、昆虫くじ?を孫がひいて

オオクワガタ・ノコギリ・ギラファ・ニジイロとヒメフローレンスの

5匹を持ち帰りました。

そこでいきなりなのですが教えて頂きたいことがあります。

9月ごろにオオクワガタとノコギリクワガタが成虫になりました。

(今の時期でもエサを与えた方がよいのか?土の中ばかりで上にあがってこないためどうしたらよいのかわかりません。)

残りはまだまだ幼虫です。

その幼虫の1匹はフローレンスカブトムシで土の上をずーっと動き回り

何度も土に入れてあげるのですが、すぐに出てきます。

土のせいかと思い新しい土にしてのですが、同じです。

色と動き方からして蛹の前かな?と思うのですが

そのまま土の上で蛹になるのをまってから人口蛹部屋に移した方が

よいのでしょうか?

それとも今時点で人口蛹部屋を作って入れてあげるのがよいのでしょうか?

でも蛹になる前じゃなかったら…

また、人口蛹は市販の物がよいのでしょうか?

それともその土で作ってあげる方がいのでしょうか?

わからないことばかりで悩んでおります。

もしよろしければお答えお願いします。

よろしくお願い致します。

回答が長文になりそうでしたので、今回は日記内での回答として取り上げてみたいと思います。

きょうすけさん

初めまして、レスありがとうございます。

ご質問の件ですが、

9月に羽化したばかりのオオクワとノコギリですが、ノコギリの場合は成虫になってからの休眠期間が長いため、おそらく来年の春~夏位まではずっと活動はしないと思います。

自然界のノコギリも来年の夏に出てくる個体はもう今既に羽化して土の中でじっとしているんです。

オオクワの場合は、後食前か、もしかすると越冬体勢に入っていのかもしれません。

オオクワの場合、羽化して約2~3か月位(管理温度による)で、後食開始してくれることが多いですが、温度管理をしないと今の時季は越冬体勢に入ってしまいます。

越冬に入ってしまった場合、起きてくるのはおそらく来年の春~夏頃だと思われます。

でも、今の状況は悪い事ではないので、オオクワもノコギリも自分からマット上に出てくるまでそのままにしてあげておいても大丈夫ではないかと思います。それからゼリーを与えるようにすれば良いかと思います。

次に、フローレンシス幼虫の件についてですが、マットに潜らない理由はいくつかあります。

・酸欠の為苦しくて上にあがってしまっている。

・蛹化したいがマットの水分、もしくは深さが足りず仕方なく上で蛹化しようとしている。

・幼虫自体に異変がある。

・管理環境がその幼虫に合わない

上記のこと等が考えられます。

幼虫自体に異変がある場合は、対策はほぼ皆無ですが、酸欠の場合は通気確保を。

蛹化したいが、マットの水分が足りない場合はマットの水分調整をしてあげると良いです。

マットの水分量が少ないと綺麗な蛹室を作りにくくなってしまいます。作れないと結果上に上がって来てしまいます。

また、フローレスヒメカブトはヒメカブト種の為、国産カブトと同様に縦に蛹室を作る傾向が強いです。

上記画像は国産カブトムシの蛹ですが、フローレンシスも同様に縦に蛹室を作る傾向が強いです。

その為 蛹化する際、マットの深さが足りない場合は仕方なく上に出て来て蛹になろうとする傾向があります。

上記画像はマット内で蛹化出来ずに上に上がって来てしまった国産カブトの幼虫達です。

この場合は深さ、水分量共に足りていませんでした。

上部で蛹になった場合、蛹化不全や、後に羽化不全を起こしかねないので、まだ幼虫が動くならばマットの深さを調整してあげると良いと思います。

フローレンシスならば大体20㎝位の深さがあれば良いかと思われます。

私は以下のようなボトルにマットを肩口位まで多めに入れて羽化させていました。

もし既にマット上で前蛹化、もしくは蛹化している場合は、人工蛹室に移してあげればよいかと思います。

ただ移すのはあくまでも前蛹、もしくは蛹になってからです。それ前に人工蛹室に移しても幼虫自体がまだ動けるために蛹室を壊してしまう可能性が大です。

人工蛹室については自作でも市販品でもどちらでも構わないと思います。

フローレンシスは縦に蛹室を作るため、通常のヘラクレス用のような横置きの蛹室ではなく、縦置きの蛹室を作る必要があると考えます。

国産カブトムシと同様のやり方です。

市販品では縦長の人工蛹室を販売しているのはあまり見かけたことがないので、自作する方が無難かもしれません。

以上、あくまで私:Shiho個人が考えうる回答となります。

考え方ややり方は人ぞれぞれですので、あくまでもご参考程度に読んで頂ければ幸いです。

コメントありがとうございました。

飼育日記担当:Shiho

※ 今回ご紹介したやり方や考え方はあくまでShiho個人によるものであり、それを押し付けるものでは御座いません。考え方、やり方は人ぞれぞれですので、あくまでもご参考程度に読んで頂ければ幸いです。ご了承下さいますようお願い申し上げますm(_ _)m ※

使用したアイテム

11月下旬。

朝の寒さが一段と身に染みる季節になってきました。

そんな中、懲りずに山へ散策へ行って来ました。

その様子をご紹介します。

【11/21の採集】

この時季ならではの花、セイタカアワダチソウ。

次第に色あせてゆく緑の山に鮮やかに咲いてました

山へ到着。

しかし、予想通り・・・

なかなかクワガタの姿を見つけれません。

すると、

樹皮裏があるクヌギを見つけました。

樹皮裏の周りも樹液がまだしっとりと染み込んでいるいい感じです。

その中を探してみると、

おお、コクワガタ♂が入っていました!!

この時季のクワガタは何だか特別な感じがします。

とりあえずボウズは免れました。

最初の一頭を発見するまでに既に一時間が経過してしまいました。

しかし・・・・

その後は見つけることは出来ません・・・。

しばらく探していると、落ち葉の下にノコギリクワガタ♂の大アゴを発見!!

おおおっつ!!来たっつ!!

しかもノコギリ大歯!!!

Σ(゚Д゚)///

久しぶりのノコギリの姿に興奮して、画像を撮るのも忘れて一目散に手に取ってみると、

・・・・・・

死骸の頭部のみでした・・・。

くぅ~・・残念っ・・・(( ノД`)シクシク…

う~ん、さすがに今季はもうこれが限界のようです。

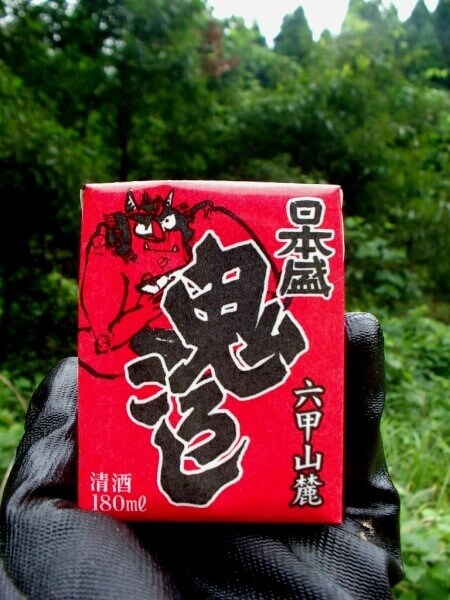

区切りをつけるために、いつもの恒例行事。

清酒を山の大地に捧げて、今シーズン、楽しませて頂いたお礼を山の神様に申し上げることにしました。

「今シーズンもありがとうございました!また来年もどうぞよろしくお願い申し上げます!m(_ _)m」

と、挨拶をさせて頂きました。

挨拶も終わり、引き上げようと車を流していたら、今年の3月にコクワガタが数頭ですが、越冬していた場所を通り過ぎようとしました。

「もし、すでに越冬体勢に入っていたら、この場所にまたいるかも?」

と思い、倒木をチェックしてみることにしました。

すると、

おおお~っ、いたっ!!

やっぱりここにいました!!

コクワガタの♂と♀です。

予想通り越冬体勢に入っているようでした。

他にも探せばまだいそうでしたが、起こしてしまうのは可愛そうなので、この個体達だけ撮影だけさせて頂き、そっと戻しておきました。

最後の最後で粋な出会いを頂きました。

山の神様、ありがとうございます!^^

また来年暖かくなってから出会いたいですね。

とこんな感じで、今季の採集はとりあえずの採集納めとさせて頂きました。

今年も沢山の出逢いがありました。

人生初の野外個体での雌雄同体(モザイク)ミヤマクワガタとの出逢いや、超特大ミヤマ77mmUPを2頭も出逢えることが出来ました。

とっても楽しい2019シーズンでした^^

あつかましくも、また来季も楽しませて頂きたいと思っております。

山や昆虫の神様、ありがとうございました!!

m(_ _)m

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

先週、11/14の採集中に菌に巻かれ死亡していたクワガタを見つけました。

【2019/11/14:宮崎県の野外にて撮影】

その時の菌を詳しく調べたわけではないので、確実的な菌の名称は分かりませんが、見た目には【ボーベリア菌】に見えました。

今回の日記ではその【ボーベリア菌】について少しですが私の知っている範囲で簡単にご紹介してみたいと思います。

【ボーベリア菌】

昆虫病原糸状菌という菌の仲間で、昆虫の身体で菌を増殖させ弱らせて死亡させてしまうというやっかいな菌です。

ボーベリア菌は毒性の強い菌で、飼育している生体にボーベリア菌が媒介してしまった場合、近くにいる他の生体達、特に弱っているような個体などに次々に感染してしまう恐れもあります。

菌が空気中を漂い、感染してしまうと聞いたことがあります。

かくいう私も10年程前に一度ボーベリア菌が原因で、飼育していた生体が大量死した経験があります。

もし飼育ケースの中にボーベリア菌により感染して死亡してしまった個体を見つけたら、そのまま放置しないですぐに廃棄することをお勧めします。

その際、死骸は勿論のこと、入れいた容器は良く洗い、出来れば消毒し、また中に入っていたマットやゼリーはまだ使えそうであっても廃棄することをお勧め致します。

そして死骸や使用済みマットを入れた袋など、菌が浮遊しないようにきっちりと密閉しておくか、別の場所に隔離しておくことをお勧め致します。

またその死骸を手で触った場合、他の生体に触れる前にしっかりと手洗いをすることをお勧めします。

また菌は空気中を浮遊しますので、空気中に向けて除菌アルコールなどをスプレーしてみるのも良いかもしれません。

どこかで聞いた話ですが、ボーベリア菌はアルコールに弱いと聞いたことがあるような気がします。

以上が私個人が考えうるボーベリア菌が出てしまった時のにしている処方方法をご紹介してみました。

※あくまで私個人の考え方や対策、対処方法なので、もっと他に専門的にも良い対処方法があるかとは思います。

ご参考程度に読んでいただければ幸いです。

飼育日記担当:Shiho

使用したアイテム

最近のコメント