クワガタムシやカブトムシの幼虫は成長に合わせて脱皮をします。

その都度頭幅や体の大きさが大きくなり、より大きな幼虫へと成長していきます。

卵から孵化した後初めて幼虫になるわけですが、この幼虫の期間が3段階に分けられます。

幼虫は脱皮を繰り返し、その都度次の段階に入っていきます。

【クワガタ、カブトムシ成長の流れ】

卵→1令幼虫→2令幼虫→3令幼虫→蛹→成虫

※令数を齢数という漢字表記で表す方もいらっしゃいますが、意味合いは同じです。ここでは令数と表記させて頂きます。ご了承くださいませm(__)m※

【1令幼虫(初令幼虫)】

卵から孵化したての幼虫を1令幼虫、もしくは初令幼虫とも呼びます。

孵化したての幼虫はとても小さくほんの数ミリしかありません。

人間でいうならば赤ちゃんの段階です。扱いは慎重にしましょう。

【2令幼虫】

1令幼虫から最初の脱皮を行い、次のステージに上がった幼虫のことを言います。

この時期からエサを良く食べるようになります。良質のエサを豊富に与えましょう。

【3令幼虫(終令幼虫)】

2令幼虫から脱皮を行い次のステージに上がった幼虫のことを言います。

クワガタ、カブトムシの場合、脱皮するのは2回(2令、3令のステージに上がる時)です。

3令幼虫は令数で言えば最後の段階の幼虫ですので、それを取って終令幼虫という呼び方をする事もあります。

1令時、2令時より期間的にも最も長い間継続するのが3令幼虫です。来るべき蛹化~羽化に向かって最終的に身体を作っている大事な時期ですので、エサをしっかりと与えてストレスを与えない管理を心がけましょう。

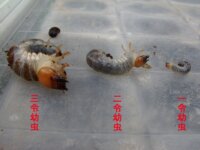

【1~3令幼虫の外見上の違い】

1令幼虫と2令幼虫、そして3令幼虫の外見上の違いですが、まず脱皮直後から頭の幅が全然違ってきます。

頭の幅、「頭幅(とうはば)」という言葉を私たちはよく使っています。

【頭幅比較:右から、1令幼虫、2令幼虫、3令幼虫】

上記画像をご覧下さいませ。頭幅(頭の幅)の大きさが令数によって全く異なるのがお分かりいただけますでしょうか?

この頭幅はその令数が次のステージに上がるまで変わることがありません。

つまり脱皮直後の頭幅がそのままその令数時の頭幅ということになります。

勿論身体は(胴回りや長さ)は時間とともにエサを食し成長していきます。

【1令幼虫と3令幼虫の身体の大きさの比較画像】

上記画像のように1令幼虫と3令幼虫ではこんなにも差が出てしまう場合があります。

つまり頭幅は令数の最初の段階(脱皮直後)で決まりますが、体の大きさはそれ以降の成長具合によって決まるといった感じです。

どのステージでもしっかりと管理環境を整え、エサを与えてきちんと管理することによって、より大型の3令幼虫(終令幼虫)になり、それが大型の蛹~成虫につながっていきます。

如何でしたでしょうか?

クワガタ、カブトムシの幼虫はこうやって成長していきます。

段階を踏まえて大きくなる姿を見て行くのは飼育者にとってはとても楽しいものですよね。

皆さんも色々な工夫をしながら、より大きな幼虫を育ててはみませんか?^^

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私:Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

12月も中旬、寒い季節になりましたね。。

秋程ではありませんが、昼と夜との寒暖差が大きいと、菌糸ビンなどから「きのこ」が発生しやすくなります。

今日はきのこの発生について改めて考えてみたいと思います。

※この文章は過去にもご紹介したことがあります。重複文章を御了承下さいませ。

【参考例:菌糸ビンに生えたきのこ】

菌糸ビンのきのこ・・・。

きのこを発生させ、きのこを収穫する目的だけならば沢山発 生させるに越した事はないのですが、ことクワガタ飼育に関してはきのこが生え るとやっかいですよね。

飼育している菌糸ビンでの蛹室内での蛹体の邪 魔、きのこが生えることによっての菌糸ビンが痩せ細り栄養価が少なくなる・・・ などなど。

では、まず逆に菌糸ビン下できのこが生えやすくなる環境を挙げてみましょう。

①:管理温度20℃以下(15~20℃程度)、温度差があると更に生えやすくなります。

②:湿度が100%に近づくほど生えやすくなる

③:刺激を与える(ビンを移動したり、叩いたりの物理的刺激)

まだ他にも様々な要因は考えられますが、上記がきのこが生えやすくなる主だっ た要因だと私的には考えております。

それでは上記原因について一つ一つ一緒に考えてみましょう。

①:「管理温度15~20℃」・・・これはきのこが発生しやすい温度と共にクワガタ 飼育にとっても適温と考えられます。

20℃以下において特にきのこは発生しやす くなりますので、20~25℃程度で温度変化のない環境(寒暖差)で飼育すると良 いかもしれません。ただしこの温度帯で絶対きのこが発生しないというわけでは ないのでご理解を・・・。

②:「湿度が100%に近づくほど生えやすい」・・・湿度はクワガタの方にもとて も必要ですよね、湿度が低いと菌糸も乾燥しやすくなりますし、中にいるクワ ガタ幼虫にも良くはありません。なのでクワガタ幼虫の事を考えると、湿度を下げるというのはあまり適さないと考えております。。

③:「刺激を与える」・・・クワガタ飼育においては菌糸ビンにあまり刺激を与 えない事の方が良いとされているので、これはきのこ発生の必要性とは逆になり ます。なるだけ菌糸ビンに刺激を与えないようにしましょう。

上記のことからまとめると・・・・

・管理温度20~25℃(ただし急激な温度変化は避ける)

・菌糸ビンに刺激を与えない

上記の事がきのこを生えにくくさせる方法の一部だと考えております。

もともときのこ菌がオガを分解して、その分解物をクワガタの幼虫が食す る・・・。

いわばきのことクワガタは共生しているといっても過言ではありませ ん。

なので、クワガタ幼虫の好む環境はきのこ菌の好む環境でもあると考えております。

だからクワガタ幼虫飼育をするにあたりきのこ発生をなくすのはかなり難 しいと思います。

どうしても気になる場合は、後はわずかな相違点を見つけて対 処していくかないかと考えます。

如何でしたでしょうか?

なかなか難しい問題ですよね・・・。

色んな問題があ り、クワカブ飼育はいかに奥が深いかを考えさせられます。

私自身改めて勉強になりました。 (^^)

※きのこ発生は上記に挙げた要因だけとは限りません。 他にも多種多様な要因が考えられると思います。 上記考えはあくまで私、飼育担当:Shihoの考えるところでありますので、ご参 考程度に読んで頂ければ幸いです。

使用したアイテム

クワガタ、カブトムシの幼虫飼育において、

「幼虫が菌糸ビンやマットの上の方に上がって来てしまって潜りません」

という質問をよく耳にします。

過去の日記上でもこの話題について数回取り上げましたが、他の皆様にもご紹介する上で、あえて日記上で取り上げてみました。

※これはあくまで私、Shihoが考えうる方法をご紹介するもので、他にも様々な考え方や対策案があると思います。ご参考程度に見てもらえれば幸いです。またこの記事は過去にもご紹介したことがあります。一部重複&訂正&加執がありますことをご了承下さいませ※

【参考画像:マット上に上がって来てしまった幼虫】

幼虫を飼育していて幼虫が菌糸ビンやマットの上部に上がってくる点ですが、

①酸欠状態

②幼虫自体が病気になった場合

③前蛹なる前の暴れの動きの一環

④蛹室が作れずに仕方なく上に上がってくる

⑤マット内部が熱を持っており苦しい(再発酵)

⑥エサが合わない

あくまで私個人の考えですが、まず考えられる点として上記の理由が考えられます。

では一つ一つご紹介していきたいと思います。

①:上に上がってくる原因としてまず一番先に考えられるのが「酸欠状態」です。

菌糸ビンやマット内部で酸欠を起こすと幼虫は大体のものがに上がってきます。

その時、通常酸欠になった幼虫はぐったりとしていてあまり動きません。幼虫を触ってもぐにゃぐにゃと弾力のない身体をしているのが主です。

対策としては、通気確保をしてあげることだと考えます。

補足として、特に目の細かい微粒子タイプのマットの場合、あまり固く詰めると酸欠になりやすい傾向がある場合があります。

最近の話ですが、2024/11/11に公開した日記記事でも書きましたが、弊社のマットですと、産卵マット(プロトタイプ)でこの症状が起きました。

この記事内でも書いていますが、産卵マット(プロトタイプ)は微粒子ゆえに産卵させるのにはとても向いているのですが、幼虫飼育の場合、マットをしっかりと固く詰め過ぎてしまうと、マットの粒子間での隙間が出来にくく、それゆえに酸素欠乏になる可能性が高いのかもしれません。。

ご使用の際にはご注意下さいませm(__)m

②:次に「病気になった場合」です。

飼育しているのは生き物ゆえに具合が悪くなることも当然あります。病気の場合は対策案がないのが現状です。

③:次に「幼虫が前蛹になる前の暴れの一環の動き」でしょうか?

幼虫は3令後期になると蛹になる為に蛹室を作る準備をします。その一環の動きの中で、まれに上部まで上がって来てしまうものがいる場合もあります。

暴れの動きは決して悪い行動ではないので、そのまま様子を見守るのが良いかと思いますが、あまりにも暴れが酷い場合は、管理温度を少し下げてあげると落ち着くことがありますので、良かったら試してみるのも良いかと思います。

④:次は、「蛹室が作れずに仕方なく上に上がってくる」です。

通常は菌糸ビンやマットの内部で作るのですが、エサ内部の状態が悪い(水分過多や水分不足、コバエや線虫などによるマットの劣化等)と内部で蛹室を上手く形成出来なくなってしまい、挙句の果てに内部では蛹室を作るのを諦めて上部に上がってきてしまうことがあります。

この場合の対策案としては、新しいマットや菌糸ビンに交換してあげることで、その後スムーズに前蛹化することが可能だと考えます。

⑤:次に「マット内部が熱を持っており苦しい」ということも考えられます。

菌糸ビンやマット飼育は、管理状況(湿度や温度)によっては再発酵することがあります。

一旦再発酵してしまうと、軽く30℃以上の熱が出てしまうこともありますので注意が必要です。

対策案としては、菌糸ビンやマット内の温度が極力28℃程度を超えないように、管理温度を調整してあげると良いと考えます。

⑥:最後に考えられるのは、「エサが合わない場合」です。

幼虫にもエサの好き嫌いの趣向はあると考えます。

マットや菌糸を途中で変えたり、もしくは幼虫が途中からエサの趣向が変わってしまう場合、エサを食べるのを嫌って拒食状態を続けたりすることがあり場合もあります。

その際は、幼虫の好みに合うエサを用意してやる必要がありますが、直接聞くわけにはいけないので、何度もエサ変えして試してやるしか方法は無いかと思います。

如何でしたでしょうか?

以上、幼虫がマット上部に上がってくる原因をいくつか考えてみました。

幼虫の動きやストレスは無事に羽化するためにも穏やかであってほしいものですよね。

飼育中は、この他にも色々と難しいこともありますが、でもだからこそそれも含めて飼育の楽しさかもしれませんね^^

※今回ご紹介した理由と対策案はあくまでも私個人のやり方や考え方ですので、絶対これが原因だと確定するものではございません。勿論この他にも理由や他の対処方法もあるかとは思います。あくまでご参考の一例程度に読んで頂ければ幸いです。m(_ _)m

使用したアイテム

今回は本土(宮崎県産)ヒラタクワガタの産卵結果をご紹介したいと思います。

使用しマットは:産卵マット(プロトタイプ)です。

【参考画像:本土ヒラタクワガタ(宮崎県産)WD】

【飼育種】

和名:ヒラタクワガタ

学名:Dorcus titanus pilifer

産地:宮崎県

では今回行った産卵結果についてご紹介したいと思います。

★★産卵方法とその結果★★

【産卵結果】

幼虫31頭

卵11個

【産卵セット期間】

約1ヵ月半

【産卵に使用したマット】

産卵マット(プロトタイプ)

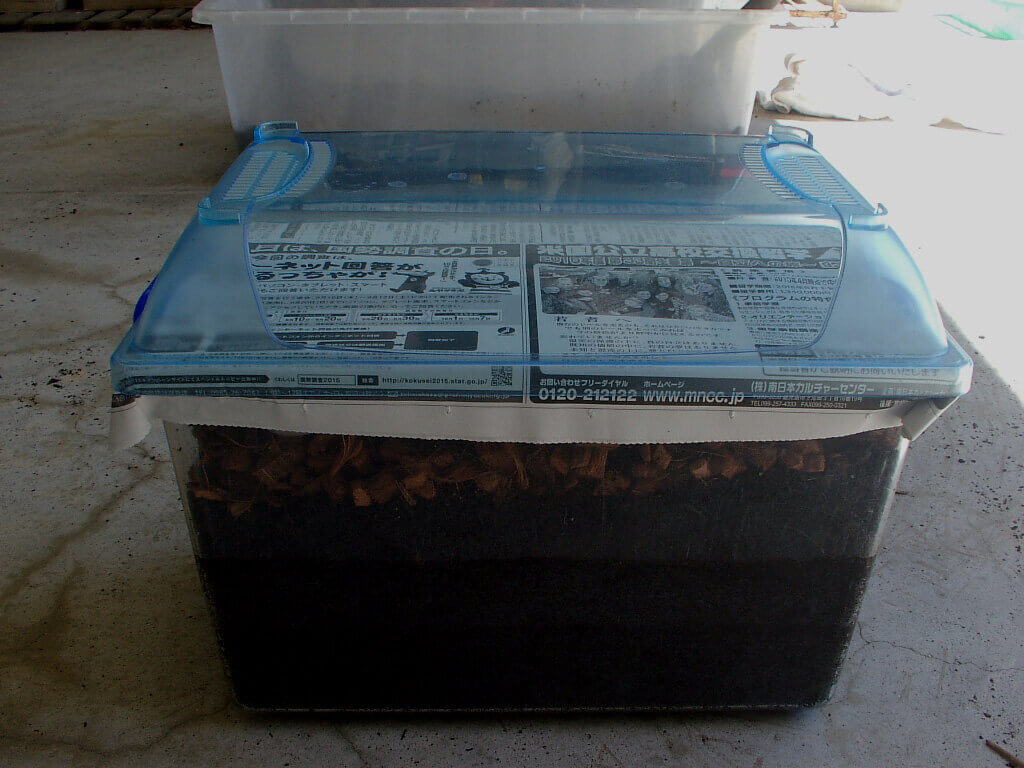

【産卵に使用したケース】

クリーンケースL

【産卵管理温度】

25℃前後

【室内管理湿度】

約70%

【マット内水分量】

多からず少なからず

(※手でぎゅっと握って土団子が出来、少し揺らしても崩れない程。握った時指の間から水が染み出ない程度)

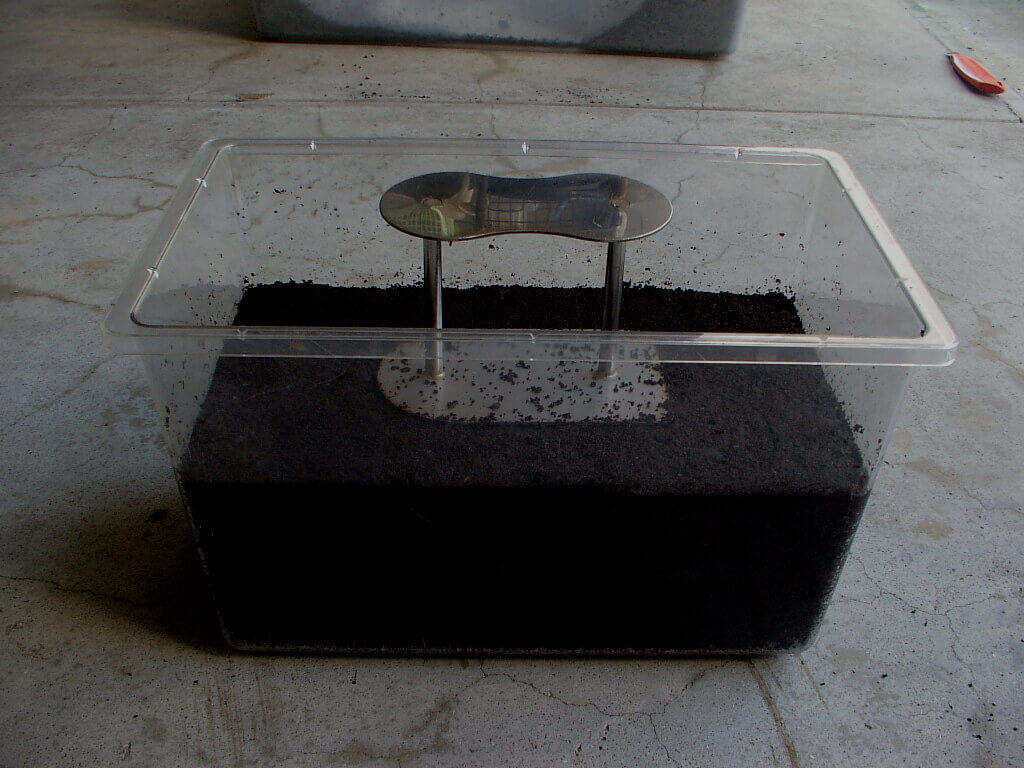

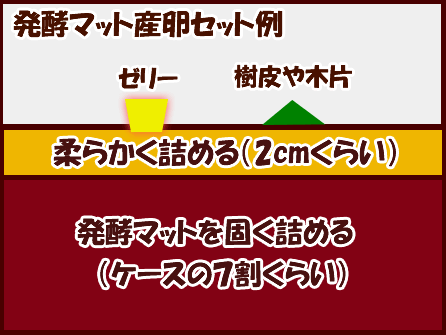

【セット方法】

ケース底面を深さ7割位で固く詰める。

残りの1割程度はフンワリと。

残りは空間。

参考画像ではありますが、手順を画像でちょっと分かりやすく順をおってみてみましょう。

産卵セットに使用するケースの準備。

今回はクリーンケースLサイズを使用しました。

クリーンケース使用の場合は間に新聞紙を挟んでセット完了

セット方法を図示するとこのような感じです。

以上が、今回の本土(宮崎県産)ヒラタクワガタの産卵結果と産卵方法の詳細です。

今回は産卵に産卵マット(プロトタイプ)を使用しました。

結果は、

31頭

11卵

というものでした。

なかなかの良結果となりました。

産卵してれた♀は、もうちょっと元気がなく、重量も軽くなっていました。

今後の産卵は難しいかもしれません。。

以上、産卵マット(プロトタイプ)を使用した、本土(宮崎県産)ヒラタクワガタの産卵結果をご報告致しました。

※ この日記で紹介したやり方や考え方はあくまで私:Shiho個人の考え方によるもので、それを押し付けるものではございません。あくまでご参考程度にご覧頂ければ幸いです ※

※ この飼育日記では過去にも同じ種類について飼育方法をご紹介しておりますが、過去で取り上げたデータと新しく公開したデータとでは、エサの種類、管理温度、羽化までにかかる日数などに差異が見られる場合がございます。

これは飼育をやりながら、私個人のやり方や考え方が変化しているということですので、今現時点での私のやり方や考え方を参考にして頂くならば、同じ種類の一番最新の日付のデータをご参考にして頂けますと幸いです。ご了承下さいませ m(_ _)m ※

使用したアイテム

12月に入りましたね。

最近はようやく冬の寒さを感じるようになって来ました。

今年もあと1ヵ月とは・・早いものですね。。

そんな寒い冬空の中、先週末の話になりますが、野外散策に行って来ました。

生き物散策記シリーズのご紹介です。

【散策記:出逢った生き物たち】

少し標高の高い山中で生き物を探していると、ボロボロになった赤枯れ材が道端に落ちていました。

手で持ち上げてみると、あっという間にバラバラになり、その中から、

マダラクワガタ成虫&幼虫

成虫大きさ:約5㎜ほど

【2024/11/27:宮崎県某所:観察者:Shiho】

なんと、マダラクワガタの成虫と幼虫が出て来ました。

とても小さいですがこれも立派なクワガタ種。

色合いも様々で、成虫は4頭見付かりました。

幼虫の方は独特な形をしているのでパッと見てマダラだと分かりました。

ニジゴミムシダマシ

大きさ:約6㎜ほど

【2024/11/27:宮崎県某所:観察者:Shiho】

同じく倒木の樹皮裏に潜んでいたのは、ニジゴミムシダマシ

前にナガニジゴミムシダマシをご紹介したことがありますが、その種よりも体型が丸め。

とても美しい昆虫です^^

モトヨツコブエグリゴミムシダマシ

大きさ:約9㎜ほど

【2024/11/27:宮崎県某所:観察者:Shiho】

こちらは倒木の下から出て来たモトヨツコブエグリゴミムシダマシ

すごく長い名前ですね💦

山中の木に生えていた霊芝系?っぽいキノコの下になにやら黒いものを発見!

クロハバビロオオキノコ

大きさ:約6~7㎜ほど

【2024/11/27:宮崎県某所:観察者:Shiho】

その虫は、クロハバビロオオキノコでした。

黒色で光沢が強くキレイな虫です。

結構数も見られました。越冬?してるのだろうか??

スジグロシロチョウ

大きさ:約30㎜ほど

【2024/11/27:宮崎県某所:観察者:Shiho】

山中を飛んでいたのは、スジグロシロチョウ

モンシロチョウに似ていますが、こちらには黒いスジが多くあります。

オオキンカメムシ

大きさ:約25㎜ほど

【2024/11/27:宮崎県某所:観察者:Shiho】

海沿いの林の中で、オオキンカメムシを見つけました。

葉の裏に集団で越冬状態に入っているようです。

大型でとても色鮮やかな美しいカメムシです。

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

ここ先日までの日記記事で「クワカブの冬場の管理方法」について「発泡スチロールを使用した簡易温室」「メタルラックを使用した簡易温室」等をご紹介して来ました。

これらは冬場の温度管理対策として、どちらも温源(熱を発する機器)を使用した簡易温室でした。

今回の日記では、そういったものを利用せず、もっと容易に冬場の管理が出来ないかを考えてみたいと思います。

そのまま常温で管理出来れば楽なのですが・・・💦

※これはあくまで私、Shihoが考えうる方法をご紹介するもので、他にも様々な対策案があると思います。ご参考程度に見てもらえれば幸いです。またこの記事は過去にもご紹介したことがあります。一部重複しますことをご了承下さいませ※

冬場は当たり前ですが、気温が下がります。

気温が下がる中、温源を使用するエアコン管理や、簡易温室を利用せずに何とか乗りきる方法はないのでしょうか?

あくまで私が考えつく参考例(画像がなくてスミマセン)にはなりますが、いくつか具体例を挙げてみたいと思います。

【日中、日が当たる部屋の影になる場所に置く】

日中に日差しが入り、部屋全体が比較的暖かくなる場所に置くということ。

但し日光を直接当ててはダメです。

あくまで影の場所において下さい。

一度温度計を置いてその部屋がどれ位の温度になるか計ってみるのも良いでしょう。

【発泡スチロール箱やダンボール箱に入れて管理する】

管理する時、棚の上等でそのまま管理するのではなく、ダンボール箱や発泡スチロール箱に入れて管理するやり方です。

外からの見栄えは悪くなりますが、ダンボールや発泡スチロールは保温性があります。入れた周りの隙間などに新聞紙や綿などを入れても良いと思います。

【土やマットに埋めて管理してみる】

衣装ケースなどに菌糸ビンやケースに入った成虫などを入れ、その周りをビンの肩口付近位までマットや土、腐葉土などでフタの部分まで埋めるという方法です。

ここでのポイントは地面となるマットなどは固く敷き詰めないで、軽くフンワリと敷くのがポイントです。空気が含めばより保温性が高まると思いますので・・・。

【プチプチやアルミマットなどのクッション材等をケースや菌糸ビン等に巻く】

菌糸ビンや飼育ケース等に、プチプチやアルミマット(薄いやつ)などのクッション材等を巻いて管理する方法です。

寒さが直接当たらないように防護するといったやり方です。

衣装ケースなどに一緒にまとめて入れ、その周りを全体的に巻いても良いかとは思います。

【水を張った水槽や衣装ケースなどに入れる方法(温源利用する手もあり)】

夏場にはよく聞く方法です。

水を張った水槽や衣装ケースに上面が出るようにして水の中に入れます。

ただしこの方法は冬場はかなり水も冷たくなると思いますので、自然的な方法からは外れますが、熱帯魚の温度を保つ熱源を入れてやると良いかと思います。

これにより水が温められて適温になるかと・・。

サーモまでつなげれば、よりベストだと思います。

先日紹介した簡易温室が空気を暖めるバージョンならば、こちらは水を温めて利用するバージョンといった感じでしょうか・・・。

如何でしたでしょうか?

正直、温源を使用した対策には及ばないとは思いますが、何もしないよりは少しは効果があると思います。

勿論他にも色々とやり方は沢山あると思います。

今回は実際の画像がなく、文面だけではわかりづらかったかもしれませんがご参考にして頂ければ幸いです。

皆さんも色々と工夫をしてこの冬を乗り越えましょう。(^^)

※管理のやり方には色々な方法があると思います。今回紹介したのははあくまでも私Shihoの考え方による管理方法についてのやり方&見解です。 あくまでご参考程度に見て頂けますと幸いです。

使用したアイテム

前の日記で、冬場の温度対策の一例として、「Shiho自作の発泡スチロールで作る簡易温室」の作成方法をご紹介しました。

今回は発泡スチロールの大きさじゃ容量が足りないという方達の為に、ちょっとワンランク上の「メタルラックを使用した簡易温室」の紹介をしてみたいと思います。

※あらかじめ御了承を得たいのですが、この記事は秋口になると毎年紹介しております。それゆえに何度もお目にかかられた方も多いと思います。

ですが、今年から始められたクワカブ初心者の皆様や当日記を初めて御覧になられている方達の為に少しでもお役に立ちたいと思い、しつこいながらも今年も紹介させて頂きたいと思います。

一部訂正箇所や追記事項もありますが、大体の内容は例年と同じ重複しております。御理解&御了承の程よろしくお願い致します。

ではご紹介していきましょう。

出来上がった全体図からご紹介すると、

このような感じで作成しました。

この温室を作成するのに、いくら予算が必要なのかを知りたい方も沢山いらっしゃると思いますので、作成時にかかった金額をご紹介してみたいと思います。

<材料>

・メタルラック:150cm(中古)

1個 ¥2000

・フォーム(上下面&背面)

1枚 ¥800

・養生プラダン(左右側面&背面)

2枚 ¥360(@¥180)

・ビニールカバー(前面)

1m×1.8m ¥380

・プレートヒーター(中古)

1個 ¥3000

・サーモスタット(中古)

1個 ¥1000

・ファン:小型扇風機(中古)

1個 ¥300

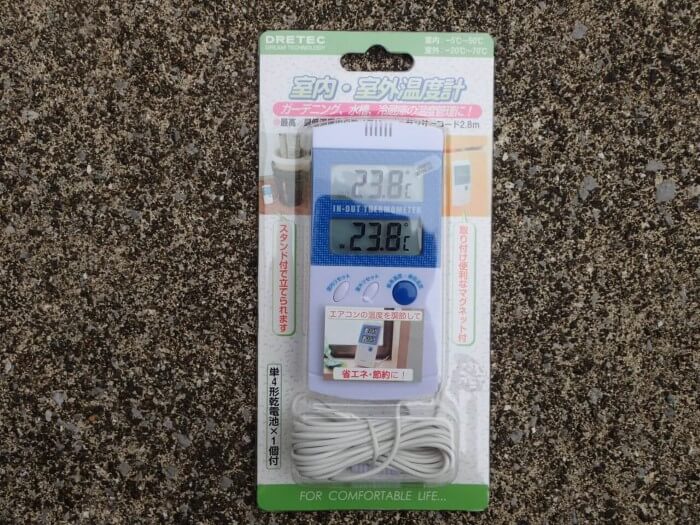

・室内外用温度計

1個 ¥1500

総合計金額 ¥9340

※金額は購入した際(2016年当時)の価格

※価格はあくまでこちらで購入時の目安です※

このような感じで温室を作成しました。

材料について一つずつ細かく紹介してみましょう。

※紹介してる材料は実物とは一部異なるものもあります。あくまでも参考画像です。ご了承下さいませ※

【メタルラック(150cmタイプ)】

メタルラック150cm程の同様のタイプです。

一番下に温度の元(ヒーター)を入れますので、それの熱がスムーズに上に上がるように棚板は隙間のあるものが良いです。その点で言えばメタルラックは適任ですね。

【フォーム】

フォーム

いわゆる住宅用の断熱材(発泡スチロール)の板です。

通常の発泡スチロールでも良いですが、住宅用のフォームはきめが細かく保温効果も強いですのでお勧めです。

この時は上面、下面、背面のみに使用しましたが、全ての面を覆ってもOKです。

【養生プラダン】

養生プラダン

薄く柔らかめの断熱素材です。

コスト削減の為に左右側面に使用。

上記のフォームと比べると同じ大きさで価格は約1/5で済むのが魅力です。

【ビニール製カバー】

柔らかめのビニール製カバー

切り込みを入れ、のれんのようにして前面のカバーとして使用しています。ほぼ透明なので中の様子がある程度見えるのも良いですね。

【プレートヒーター】

プレートヒーター

暖房管理の必需品です。

これは実際に使用しているものと同型機。

ワット数は250Wあります。

温室用に使用するヒーターとしてはとても使いやすいタイプで、このW数ならば150cmメタルラックの容量程度ならば十分に温めてくれます。とても扱いやすいです。

【サーモスタット】

温度調整の必需品、サーモスタット

中のヒーターにより温度が上がり過ぎると、設定温度を超えた時点でスイッチが切れ、設定温度からある程度温度が下回るとスイッチが自動的に入るというのがサーモスタット。

人がつきっきりでなくても自動で管理してくれるのでとても重宝します。

ちなみに上の画像のサーモスタットは約15年位前に私が使用していたもの。これを見ると当時の懐かしい記憶が蘇りますね。

【ファン:小型扇風機】

ファン(小型扇風機)です。

温室内の空気の循環に使用します。

ヒーターにより温めた空気は上に上がりますので、温室内はどうしても上部の方が温度が高くなります。

その温まった空気を循環させ、均一にするのがファン(小型扇風機)です。これを使用する事により温室内全体がほぼ均一な温度をキープ出来るでしょう。

【室内室外温度計】

室内外用温度計

長いコードのあるセンサーで温室の内部の気温を計ると同時に、外気温も計る事が出来る便利もの。

温室内が今現在何度なのか、これがあれば一目瞭然です。

ちなみに上記画像の温度計は月夜野きのこ園で販売されているものと同じです。

以上がメタルラックを使用した温室の作成でした。

如何でしたでしょうか?

ここは宮崎県という事もありまして、宮崎県の冬の気温に適した温室作成をしております。

例えば、メタルラックの全ての面をフォームで囲めば、それ以上の保温効果は望めますが、南国宮崎県という土地柄、そこまでしなくても十分に保温効果が得られると判断した上での作成方法になっております。

温室も使う場所によって様々に状況(温度)が変わってきますので、その様子を見ながらご自分なりのオリジナル温室を作成すると良いでしょう。

道具を駆使して、お安く、丈夫でかつ便利な温室を作り、冬の寒さを乗り越えましょう!

※この温室作成方法はあくまで私個人の作成方法の一例です。 人それぞれによって考え方や方法等は異なると思います。あくまで参考例として見ていただければ幸いです。

使用したアイテム

生き物散策記シリーズのご紹介です。

【散策記:出逢った生き物たち】

ゴホンダイコクコガネ♂

大きさ:約15㎜ほど

【2024/11/17:宮崎県某所:観察者:Shiho】

山中の獣の糞に集まっていたのは、ゴホンダイコクコガネ

日本には最大の糞虫ダイコクコガネがいますが、こちらはその小型版。

しかし小型版と言っても角の発達具合等の形状は素晴らしく格好良い昆虫です。

アサギマダラ

大きさ:約60㎜ほど

【2024/11/15:宮崎県某所:観察者:Shiho】

我が家の庭で見つけたアサギマダラ

この時期に大移動をする蝶で、この子も羽がボロボロです。

どこからか長旅をしてきたのでしょうか?

クロツヤツノツツハネカクシ

大きさ:約13㎜ほど

【2024/11/17:宮崎県某所:観察者:Shiho】

山中の倒木下で見つけたクロツヤツノツツハネカクシ

凄く格好良いです!初見だったのですが気に入りました。

しかし何だか舌を噛みそうな名前ですね💦

コハラアカモリヒラタゴミムシ

大きさ:約9㎜ほど

【2024/11/17:宮崎県某所:観察者:Shiho】

こちらも山中の倒木の下で見つけたコハラアカモリヒラタゴミムシ

前胸の側縁のふちが彩られて、なかなか美しいです。

ショウリョウバッタ♀

大きさ:約65㎜ほど

【2024/11/18:宮崎県某所:観察者:Shiho】

大きなショウリョウバッタ♀個体。

この子は色合いも緑一色ではなく、茶模様も入っていて格好良いです^^

アカテガニ♂

大きさ:未計測

【2024/11/18:宮崎県某所:観察者:Shiho】

河口沿いの道路付近を歩いていたアカテガニ♂

片腕がありませんが、こちらを威嚇して元気いっぱいです。

赤い腕が目立っていました。

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

2024年11月21日

カテゴリー

- 2024年(年度別)

- Shiho

- Shiho的見解

- アカテガニ

- アサギマダラ

- カニ

- クロツヤツノツツハネカクシ

- コガネムシ

- コハラアカモリヒラタゴミムシ

- ゴホンダイコクコガネ

- ゴミムシ

- ショウリョウバッタ

- タテハチョウ

- チョウ

- ハネカクシ

- 生き物散策記

- 観察者

- 野外散策

使用したアイテム

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

ここ最近暖かい日が多かったのですが、明日辺りから寒波がやって来るそうですね💦

この時期に来ると、クワカブ飼育者の頭を悩ませるのが、そうです、「温度管理」です。

今回は、毎年恒例記事の一つ、冬場の温度管理方法についてご紹介したいと思います。

その一つの方法である、Shiho自作の「簡易発泡スチロールによる簡易温室」の紹介です。

※あらかじめ御了承を得たいのですが、この記事は秋口になると毎年紹介しております。それゆえに何度もお目にかかられた方も多いと思います。

ですが今年から始められたクワカブ初心者の皆様や当日記を初めて御覧になられている方達の為に少しでもお役に立ちたいと思い、しつこいながらも今年も紹介させて頂きたいと思います。

一部、修正や追記事項等もありますが、大体の内容は例年と同じ重複しております。御理解&御了承の程よろしくお願い致します。

ブリード環境下において、中でも外国産のクワカブにとっては日本の冬は寒さの厳しい時期です。

日本の虫は、元々この日本の四季のある環境に順応しており、氷点下になる冬でも乗り越えられる能力を持っています。

ですが、外国産の虫についてはこの能力は持ち合わせておらず(一部例外もあります)、日本の虫と同じように常温飼育をしてしまっては、 かなり動きが悪くなり、場合によっては死亡してしまいます。

それではどうすれば良いのか?

答えは温度管理をしてあげれば良いのです。

簡単に答えてしまいましたが、この温度管理、結構大変で苦労している方も多いと思います。

温度管理方法で一番先に思いつくのは、

【エアコンでの管理方法】

大量に虫を飼育されている方等は、一部屋ごと空調(エアコン)による温度管理をされている方が多いようです。

しかしコストが割高になる、家族の理解など、なかなか問題があり、そうそう容易に実行出来るものではありません。

少量を飼育されている方、 電気代を考えて一部屋エアコンを常時つけられない方も多数いらっしゃると思います。

そんな時は「簡易温室」を作ってみるという手があります。

簡易温室には、ガラス温室を利用した立派なものもあれば、メタルラックにビニールをかぶせたもの、 ダンボールや発泡スチロールを工夫して作ったもの等、工夫次第で色々手作りする事が可能です。

今回はその中でも、少量飼育の方の場合を想定して、発泡スチロールでつくった簡単な温室をご紹介してみたいと思います。

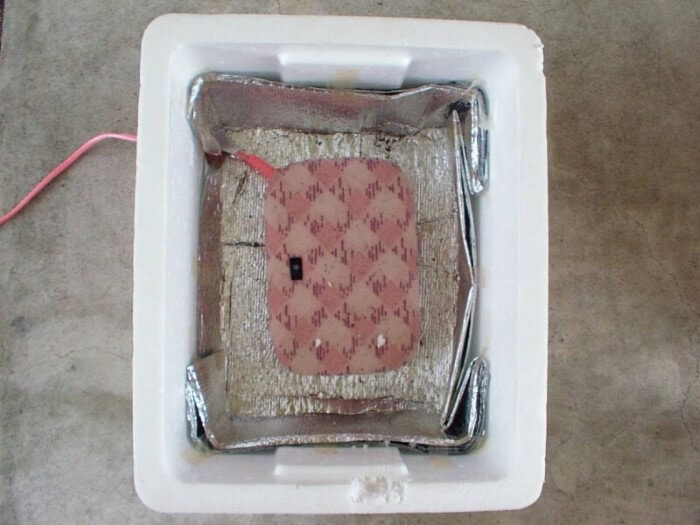

【発泡スチロールで作る小型簡易温室】

同じ大きさの発泡スチロールを3個用意します。

3個の発泡の内、2個を底面をカッターでくり抜き、キャンプ等で使用するバーベキュー用の金網をおきます。

残り一つは一番底面になるのでそのままですが、温度源となるものを置きますので、コードの穴を開けます。 今回は電気あんかを温源に使用しました。

電気あんかの下には少しでも熱を上に上げる為に、アルミ箔シートを下に敷き詰めました。

コードの穴の隙間部分は切り取った発泡スチロール部分を少し小さくして再度はめ直すとよいでしょう。

3つそろって下のような感じです。

後は重ねて、2つの段の上に飼育する虫を置くだけです。

この温室は小さいので多数は置けません。また温源も電気あんかと比較的弱めの温源であるため、外気温が凄く寒い場合には、中が低くなる場合もあります。置く場所などを選んで、 適温になるように調整しましょう。

<理想の温度帯>

温室が完成しましたら、必ず温度テストをするようにしましょう。

どこにお住まいか、またどんな場所に置くかでも温度はかなり違ってくると思われます。

ご自分の育てる場所で、どれくらいの温度をキープ出来るかを認識しておくことは重要です。

冬場でもクワガタ、カブトムシ(主に外国産)を活発に活動させるには、

15~28℃

大きく言うと、この温度帯をキープが必要かと思います。

※飼育する虫の種類によっては活発な活動温度帯は異なります。それぞれの飼育種に合わせて更に細かく調整するなどの工夫も必要かと思います※

テスト実験してキープ温度がもう少し低いならば

・もう少し暖かい部屋に移動させる

・外側にアルミシートなどをかぶせる

・加温器を少しグレードアップさせる

・発泡スチロールの容量を少し狭くする

等の対処をして、ご自分のお住まいに合った調整法を考える必要があると思います。

<温度確認方法>

中に温度計を1つ入れて確認すると良いと思います。

弊社でも販売している「室内室外温度計」ならば、先端のセンサーの部分だけを小さな穴を開けて差し入れておけば外側からでもすぐに内部の温度が分かるので便利です。

また昔小学校の頃位に実験などでよく使っていた30cm位の長い温度計などでも発泡スチロールの上面から突き刺しておけば、外側からでも確認出来るので便利だと思います。

<通気確保>

また空気確保の為、発泡スチロール上面に小さな穴を2つ位開けておくと良いと思います。元々そこまで保温能力は高くないので、大きめの穴は避けた方が良いでしょう。

この様な感じで小型のものならば結構簡単に作れます。

飼育の数に合わせて土台を選び、それにあった温源を選択するとよいでしょう。

温度が高く上がりすぎるような温源(小型電気ヒーター)等は、 コンセントとの間にサーモを接続して温度設定をしてあげれば、 一定の温度を保つ事も可能かと思います。

また、より広く、ちょっと本格的なものを作りたいならば、例を挙げるならば下記の画像のような園芸用の温室等を使用すればより簡単に簡易温室が作れます。

一番下の棚に温源となるものを入れて後は密閉するだけ・・・。

温源とサーモを接続してコンセントに差し込めれば、容易に温度管理が可能です。

また内部に小型ファンを入れれば空気も循環して全体的にムラなく温度管理が出来るでしょう。

ご紹介したのはあくまで簡易温室ですが、以外となかなか役に立つものです。

しかし上記でも書きましたが、皆様の住んでいる地域地域によっては能力に差が出てくることもあります。

例えば北海道で使用するのと九州、沖縄で使用するのとでは全然違ってきます。

それぞれの管理する場所にあった温室作りが大事だと考えます。

しっかりと温度対策をして厳しい冬を頑張って乗り切りつつ、クワカブライフを楽しみましょう。

※この方法はあくまで私自身のやり方です。 人それぞれによって考え方や方法等は異なると思います。あくまで参考例として見ていただければ幸いです。

使用したアイテム

生き物散策記シリーズのご紹介です。

今回は先週になりますが、11/9に外で見つけた生き物達をご紹介します。

【散策記:出逢った生き物たち】

マイマイカブリ

大きさ:約55㎜ほど

【2024/11/9:宮崎県某所:観察者:Shiho】

ここ宮崎のマイマイカブリは真っ黒一色です。

東北地方などの色鮮やかなマイマイを一度見てみたいものですね^^

キオビエダシャク

大きさ:約30㎜ほど

【2024/11/9:宮崎県某所:観察者:Shiho】

ここ数年は大量発生しており、もはや害虫扱いされているようです。

とっても美しいシャクガ種なのですけどね💦

ナガニジコミムシダマシ

大きさ:約9~10㎜ほど

【2024/11/9:宮崎県某所:観察者:Shiho】

倒木をどかしてみると、薄い樹皮裏よりニジイロの小さな虫を発見!

ナガニジゴミムシダマシでした。

とっても美しく、これでサイズが大きければ人気も出るでしょうね。。

カネタタキ

大きさ:約9㎜ほど

【2024/11/9:宮崎県某所:観察者:Shiho】

草むらを軽くビーディングしていたらネットに入ったカネタタキ

何気に私は初見でしたので、嬉しかったです^^

夏の終わりから秋に見られる虫で、秋の鳴く虫としても知られているようです。

ツチイナゴ

大きさ:約45㎜ほど

【2024/11/9:宮崎県某所:観察者:Shiho】

イナゴの名の付くものでも特に大型なツチイナゴ

この種も秋位~現れはじめ、そのまま成虫で越冬するバッタとして知られています。

クサギカメムシ

大きさ:約16㎜ほど

【2024/11/9:宮崎県某所:観察者:Shiho】

カメムシの中でも結構良く見かけるクサギカメムシ

この子は木の樹皮上で見付けました。

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

最近のコメント