生き物散策記シリーズのご紹介です。

今回は先週になりますが、11/9に外で見つけた生き物達をご紹介します。

【散策記:出逢った生き物たち】

マイマイカブリ

大きさ:約55㎜ほど

【2024/11/9:宮崎県某所:観察者:Shiho】

ここ宮崎のマイマイカブリは真っ黒一色です。

東北地方などの色鮮やかなマイマイを一度見てみたいものですね^^

キオビエダシャク

大きさ:約30㎜ほど

【2024/11/9:宮崎県某所:観察者:Shiho】

ここ数年は大量発生しており、もはや害虫扱いされているようです。

とっても美しいシャクガ種なのですけどね💦

ナガニジコミムシダマシ

大きさ:約9~10㎜ほど

【2024/11/9:宮崎県某所:観察者:Shiho】

倒木をどかしてみると、薄い樹皮裏よりニジイロの小さな虫を発見!

ナガニジゴミムシダマシでした。

とっても美しく、これでサイズが大きければ人気も出るでしょうね。。

カネタタキ

大きさ:約9㎜ほど

【2024/11/9:宮崎県某所:観察者:Shiho】

草むらを軽くビーディングしていたらネットに入ったカネタタキ

何気に私は初見でしたので、嬉しかったです^^

夏の終わりから秋に見られる虫で、秋の鳴く虫としても知られているようです。

ツチイナゴ

大きさ:約45㎜ほど

【2024/11/9:宮崎県某所:観察者:Shiho】

イナゴの名の付くものでも特に大型なツチイナゴ

この種も秋位~現れはじめ、そのまま成虫で越冬するバッタとして知られています。

クサギカメムシ

大きさ:約16㎜ほど

【2024/11/9:宮崎県某所:観察者:Shiho】

カメムシの中でも結構良く見かけるクサギカメムシ

この子は木の樹皮上で見付けました。

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

11月も中旬になり、これから本格的な冬がやって来ます。

今回は、冬場の管理方法の一つ、越冬の方法についてご紹介してみたいと思います。

※これからご紹介するやり方は過去の日記でも取り上げておりますので、過去の日記の記事&画像(一部加筆&訂正あり)が重複しますことをご了承下さいませ。※

代表的な越冬するクワガタと言えば、

おなじみ国産オオクワガタ、

国産オオクワガタは野外では春~秋(4月~10月位)にかけて活動、冬(11月~翌年3月位)には越冬をします。

飼育下においては温度をかけてやれば一年中活動しますが、温度管理が必要となります。

温度をかけないやり方(常温飼育)の場合は越冬をさせてやることで翌年春より活動を再開します。

越冬後も元気な姿を見る為にも適切な越冬体勢を整えてあげることが必要かと思います。

私:Shihoなりのやり方にはなりますが、国産オオクワガタを例にとって越冬のやり方をご紹介したいと思います。

まずは皆様、ご自分の飼育状況を考えて下さいませ。

エアコン温室などで、冬場も温度管理が出来る方は、そのままその管理下で飼育すれば良いと思います。

では、温度管理が出来ない場合どのようにして越冬させるのかをご紹介してみたいと思います。

国産オオクワガタ成虫(越冬可能なクワガタ含む)の越冬方法

<用意するもの>

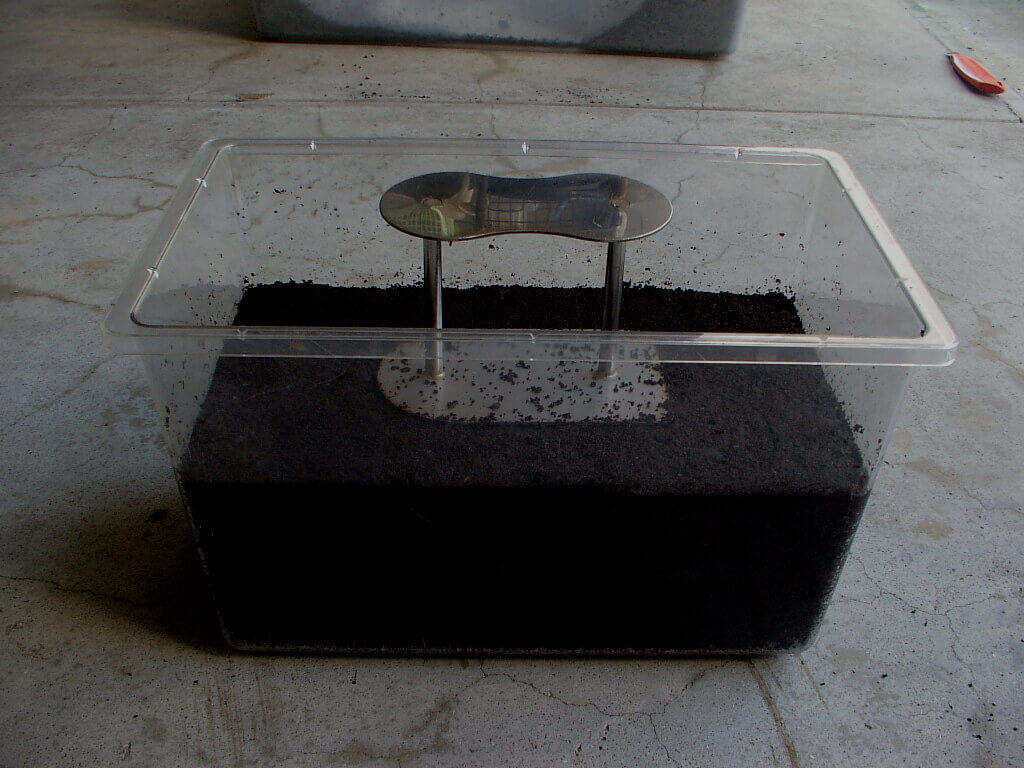

オオクワガタを越冬させるのに準備した用品類。

簡単にまとめると、

【主役のオオクワガタ】

来年に備えの為に越冬させてあげます。

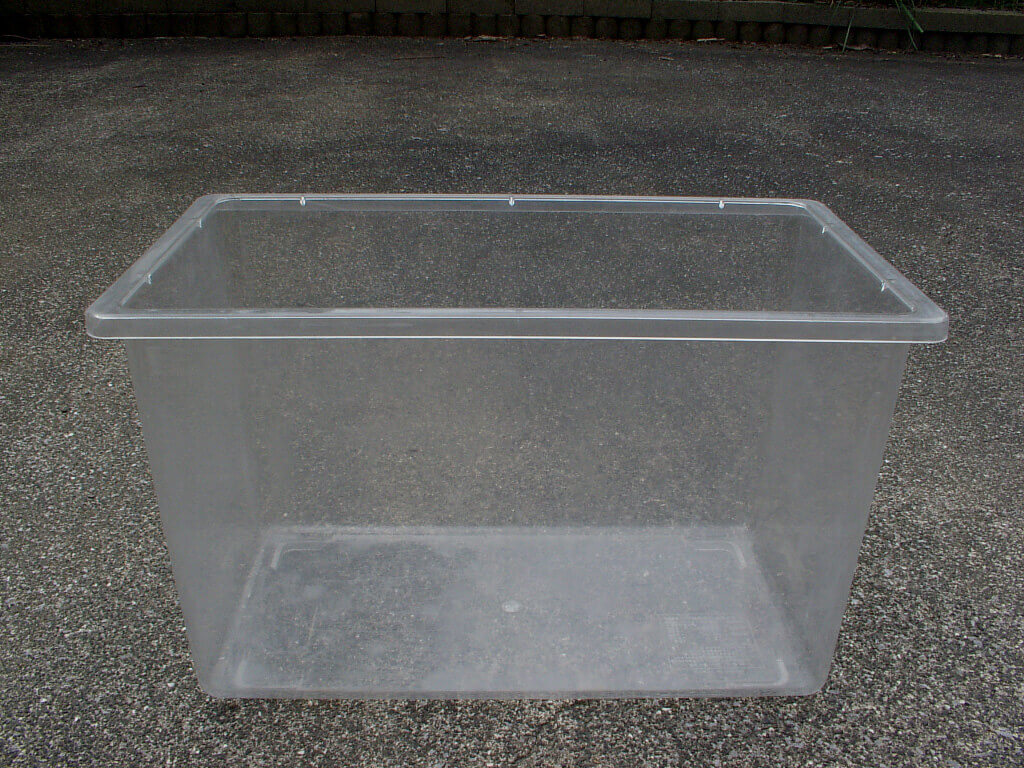

【越冬させるケース】

用意したのは、クリーンケースS。

SSサイズでも十分ですが、スペースは広い方が管理温度が安定するので、大きめのケースでやるとなお良いと思います。

【ケースに埋め込むマット】

今回用意したのは、ヒノキマット。

その他のマットだとどのようなマットを選んだら良いのか?

基本的にはどんなマットでも構いませんが、可能ならば粒子が粗く、空気が含みやすいものが私 は好きです。

2021年現在、弊社で今販売している商品ですと、

ヒノキマット、 きのこマット、完熟マット、黒土マット、産卵マット(プロトタイプ)があります。

内容的に詳しく申し上げると、

虫の体に優しいマットを選ぶならば、

きのこマット、完熟マット、黒土マット、産卵マット(プロトタイプ)が勧め。

少しでもダニ等の発生を防ぎたいのであれば、

ヒノキマット がお勧めです。

ただヒノキマットの場合、新品で開封直後は針葉樹独特の香りが強い場合がある時もありますので、その時は数日かけて香りを飛ばしてから使用すると生体にも優しくなるかと思います。

今回はヒノキマットを選んでご紹介します。

【マットに埋め込む材(1~2本:木片でOK)】

マットの中に潜むクワガタに空間(隙間)を作ってやる為です。

【マットの上に敷く転倒防止材】

マット上に上がって来た際に転倒して弱らないために用意します。

【ゼリー】

越冬開始してしまえば、しばらくは必要ありませんが、準備した直後と、越冬が終了した際、タイミングはこちらでは分からないので、一応念のために入れておきます。

では、実際に越冬セットを組んでみましたので、その時の様子を順を追ってご紹介してみたいと思います。

<越冬セットの組み方>

さぁセット開始です。

マットは水分量が少ない場合は、少し加水し、水分調整をします。この際、マットが固まる位の水分量では多すぎます。水分は少なめにします。押詰めません、軽く空気を含むように入れます。

主役の国産オオクワガタを入れます。

あくまで私の場合ですが、生体が隠れれるように木片を1~2本入れます。

上から見ると、こんな感じです。

その上からマットを軽くかぶせます。

この時も押詰めずに軽く空気を含ませるような感じでかぶせます。

マットはケース高さの約8割程度までかぶせます。

そして転倒防止のハスクチップとゼリー。

完全に潜って上部に出てこなくなったらゼリーはしばらくは撤去しても良いですが、セット初めの時は越冬のスイッチがまだ入り初めかどうかの時期ですので、一応ゼリーは入れておきます。

真上から見たらこんな感じ

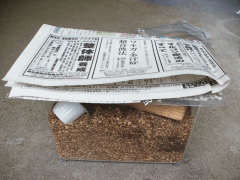

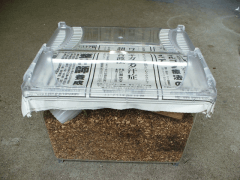

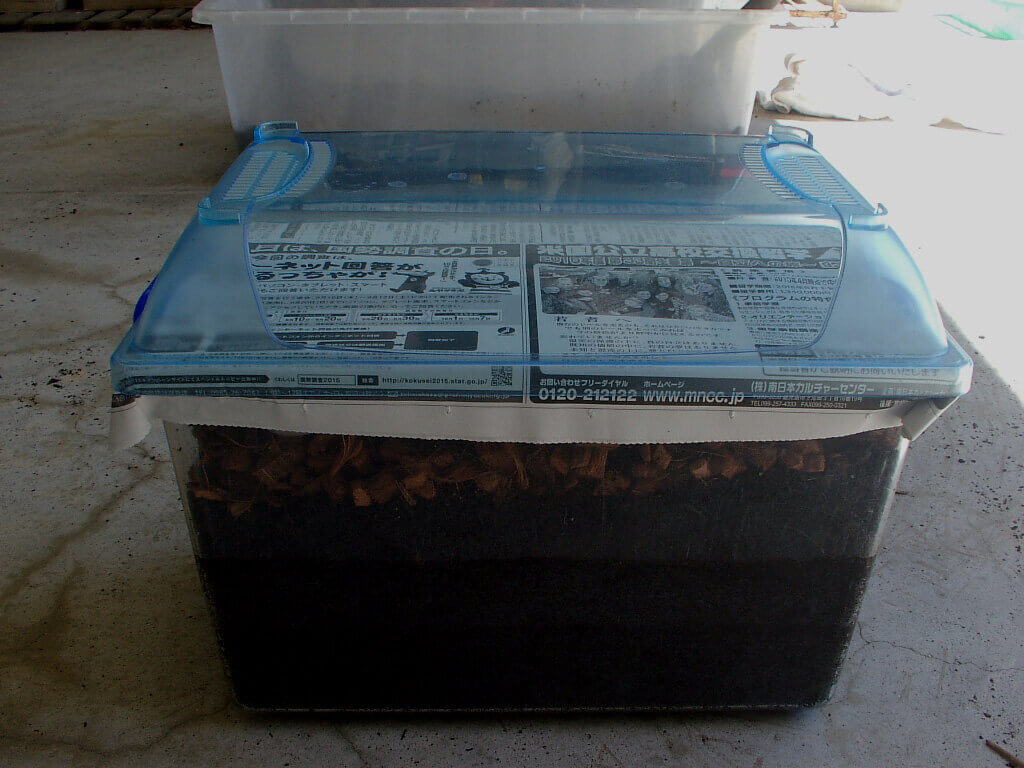

フタをして完了。

上の段階のままでもOKですが、コバエ等から守る為に新聞紙とディフェンスシートを用意する手もアリです。

<用途理由>

【ディフェンスシート】

乾燥、コバエ等から守る

【新聞紙】

マットから蒸発した過剰な水分をケース内で蒸れさせずに吸収させる為

如何でしたでしょうか。

私は越冬するクワガタは上記のような方法でセットしています。

また国産オオクワガタだけでなく、国産コクワガタ、外国産のクワガタでも台湾オオクワガタ、ホペイなどは越冬させます。

形は似ていますが、国産ヒラタは厳しい寒さにはあまり強くはありません。

私なりには越冬は極力控えた方が良いと判断しています。ご参考までに・・・。

【国産オオクワガタ幼虫の場合】

次に幼虫の場合ですが、冬場に温度管理をすれば、冬の間もエサを食しますので成長を続けます。

常温管理の下におけばある程度の寒さに達した時点で越冬し始めます。

この間はエサを食さないので成長は止まります。

やり方は飼育される方のお好みで選んで頂ければと思います。

より自然に近い方法がお好みならば常温飼育、冬場も成長させたいのであれば温度管理飼育・・・という具合です。

※ただし、幼虫を入れているマットや菌糸は管理状況によっては、コバエやダニ、線虫、菌の寿命等により、劣化する場合があります。

その場合は越冬させせているからと言っても、交換してあげた方が良い場合もありますのでご注意下さいませ。

如何でしたでしょうか?

上記が私Shiho流ではございますが、国産オオクワガタ(越冬するタイプのクワガタも含む)の越冬方法例になります。

夏場と冬場・・・厳しい温度変化のある日本では管理方法やその準備 がなかなか難しいですよね。。

手はかかりますが、やり方(方法)はありますので、少し頑張ってお大事な虫たちの為に準備してみては如何でしょうか?

では皆様、これから寒い冬が来ますが、一緒に頑張っていきましょう。(^^)/

※管理のやり方や考え方には色々な方法があると思います。今回述べるのはあくまでも私Shihoの管理方法についてのやり方&見解です。 あくまでご参考程度に見て頂けますと幸いです。

使用したアイテム

きのこMat(昆虫マット・発酵マット), ひのきマット, 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵Mat《プロトタイプ》, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2024年11月13日

カテゴリー

使用したアイテム

きのこMat(昆虫マット・発酵マット), ひのきマット, 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵Mat《プロトタイプ》, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

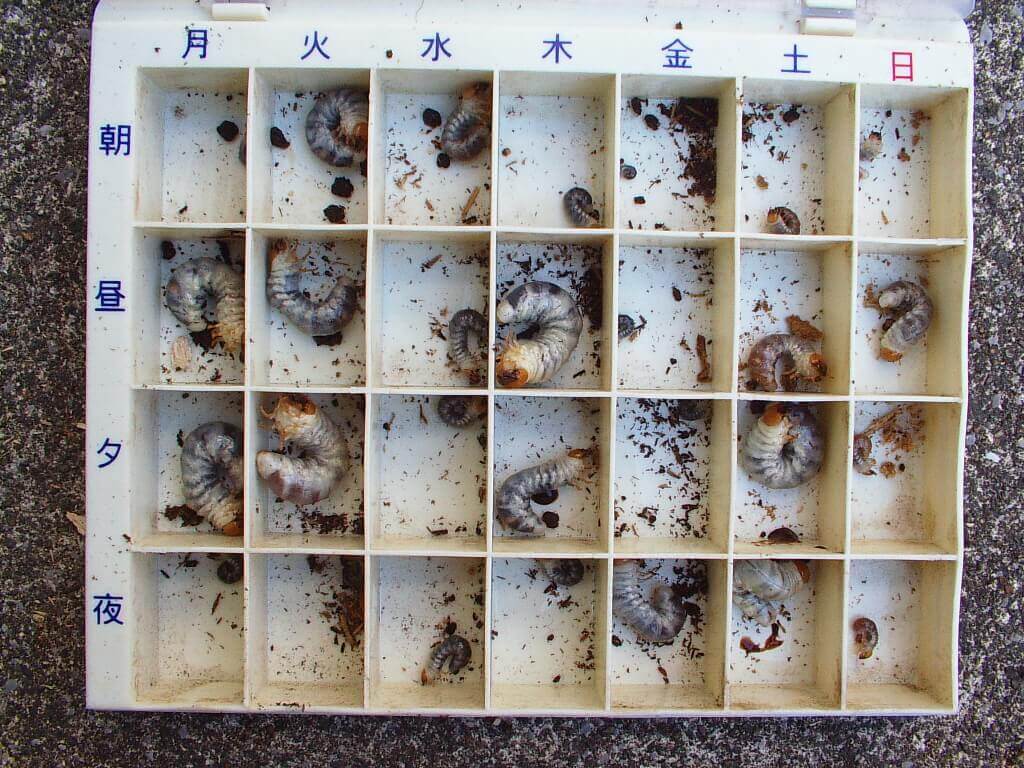

先日割り出したダイスケギラファとスマトラヒラタの幼虫に異変が起こりました。

割り出した後、とりあえずプリンカップに産卵に使用したマットと同じ、産卵マット(プロトタイプ)を入れて管理しておいたのですが、多数の幼虫がマット上部に上がって来てしまいました。

頭数でいったら20頭くらいはいたでしょうか。。

結構な数です。。

あくまでも個人的な推測になってしまいますが、おそらくですが、プリンカップにマットを詰める際、今回はマットをしっかりと固く詰め過ぎたのが原因だと思われます。

そのせいでおそらく酸欠が起こってしまったと考えています。

産卵マット(プロトタイプ)は微粒子ゆえに産卵させるのにはとても向いているのですが、幼虫飼育の場合、マットをしっかりと固く詰め過ぎてしまうと、マットの粒子間での隙間が出来にくく、それゆえに酸素欠乏になる可能性が高いのかもしれません。。

令数の進んだ幼虫ならば、固く詰めたマットでも力任せにこじ開けて進むことによって、粒子間が耕かされて空気の隙間が出来て来ますが、力のまだない若齢幼虫の場合は、まだマットを掘り進む力が無いために上に上がるしかなかったのではないかと推測しております・・・。

その後は一旦すべての幼虫をプリカップから取り出し、マットを比較的軽く押し固めた位に、空気を含むような感じで詰めて再度入れ直しました。

上に上がって来て動かなくなっていた幼虫達については、一旦全てまとめてふんわりと詰めたマットの上で様子を見たところ、時間と共に回復して動き出す幼虫も出て来ました。

ですが、やはり小さい幼虫はダメージを多く受けてしまったのか、そのまま動きはありません。

今回、産卵マット(プロトタイプ)について、幼虫飼育をする際、特に小さい幼虫の場合にはしっかりと固く詰め過ぎてしまうと酸欠を起こす可能性もあることをご報告させて頂きました。

ご使用の際にはご注意下さいますようお願い申し上げますm(__)m

※ 考え方ややり方については、あくまで私:Shiho自身の個人的な見解ですのでご参考程度にして頂ければ幸いですm(__)m ※

使用したアイテム

今回はスマトラオオヒラタクワガタ:アチェ産の産卵結果をご紹介したいと思います。

使用しマットは:産卵マット(プロトタイプ)です。

【参考画像:スマトラオオヒラタクワガタ:アチェ産♂】

【飼育種】

和名:スマトラオオヒラタクワガタ

学名:Dorcus titanus

産地:アチェ

では今回行った産卵結果についてご紹介したいと思います。

★★産卵方法★★

【産卵結果】

幼虫28頭

卵3個

【産卵セット期間】

約1ヵ月半

【産卵に使用したマット】

産卵マット(プロトタイプ)

【産卵に使用したケース】

クリーンケースL

【産卵管理温度】

25℃前後

【室内管理湿度】

約70%

【マット内水分量】

多からず少なからず

(※手でぎゅっと握って土団子が出来、少し揺らしても崩れない程。握った時指の間から水が染み出ない程度)

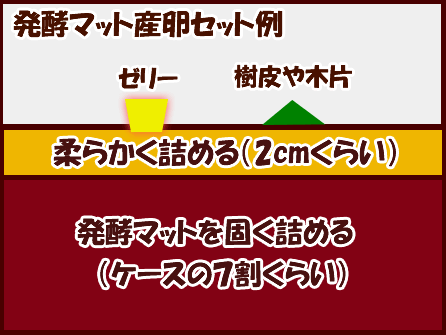

【セット方法】

ケース底面を深さ7割位で固く詰める。

残りの1割程度はフンワリと。

残りは空間。

参考画像ではありますが、手順を画像でちょっと分かりやすく順をおってみてみましょう。

産卵セットに使用するケースの準備。

今回はクリーンケースLサイズを使用しました。

クリーンケース使用の場合は間に新聞紙を挟んでセット完了

セット方法を図示するとこのような感じです。

以上が、今回のギラファ・ダイスケの産卵結果と産卵方法の詳細です。

今回、初めて産卵に産卵マット(プロトタイプ)を使用しました。

結果は、

28頭

3卵

というものでした。

産卵数としてはまずまず。。

♀はまだ結構重く、まだ元気なので2回目もいけるでしょう。

以上、産卵マット(プロトタイプ)を使用した、ギラファ・ダイスケイの産卵結果をご報告致しました。

※ この日記で紹介したやり方や考え方はあくまで私:Shiho個人の考え方によるもので、それを押し付けるものではございません。あくまでご参考程度にご覧頂ければ幸いです ※

※ この飼育日記では過去にも同じ種類について飼育方法をご紹介しておりますが、過去で取り上げたデータと新しく公開したデータとでは、エサの種類、管理温度、羽化までにかかる日数などに差異が見られる場合がございます。

これは飼育をやりながら、私個人のやり方や考え方が変化しているということですので、今現時点での私のやり方や考え方を参考にして頂くならば、一番最新の日付のデータをご参考にして頂けますと幸いです。ご了承下さいませ m(_ _)m ※

使用したアイテム

今回はギラファクワガタ:亜種ダイスケの産卵結果をご紹介したいと思います。

使用したマットは:産卵マット(プロトタイプ)です。

【参考画像:ギラファノコギリクワガタ:亜種ダイスケ♂】

【飼育種】

和名:ギラファノコギリクワガタ

(亜種ダイスケ)

学名: Prosopocoilus giraffa daisukei

産地:フィリピン・ネグロス島

では今回行った産卵結果についてご紹介したいと思います。

★★産卵方法★★

【産卵結果】

幼虫37頭

卵5個

【産卵セット期間】

約1ヵ月半

【産卵に使用したマット】

産卵マット(プロトタイプ)

【産卵に使用したケース】

クリーンケースL

【産卵管理温度】

25℃前後

【室内管理湿度】

約70%

【マット内水分量】

多からず少なからず

(※手でぎゅっと握って土団子が出来、少し揺らしても崩れない程。握った時指の間から水が染み出ない程度)

【セット方法】

ケース底面を深さ7割位で固く詰める。

残りの1割程度はフンワリと。

残りは空間。

参考画像ではありますが、手順を画像でちょっと分かりやすく順をおってみてみましょう。

産卵セットに使用するケースの準備。

今回はクリーンケースLサイズを使用しました。

クリーンケース使用の場合は間に新聞紙を挟んでセット完了

セット方法を図示するとこのような感じです。

以上が、今回のギラファ・ダイスケの産卵結果と産卵方法の詳細です。

今回、初めて産卵に産卵マット(プロトタイプ)を使用しました。

結果は、

37頭

5卵

というものでした。

一回目の産卵でこれだけ取れればかなり良いのではないかと思います。

♀は軽くはなってきてますが、まだ元気なので2回目もいけそうな感じです。

以上、産卵マット(プロトタイプ)を使用した、ギラファ・ダイスケイの産卵結果をご報告致しました。

※ この日記で紹介したやり方や考え方はあくまで私:Shiho個人の考え方によるもので、それを押し付けるものではございません。あくまでご参考程度にご覧頂ければ幸いです ※

※ この飼育日記では過去にも同じ種類について飼育方法をご紹介しておりますが、過去で取り上げたデータと新しく公開したデータとでは、エサの種類、管理温度、羽化までにかかる日数などに差異が見られる場合がございます。

これは飼育をやりながら、私個人のやり方や考え方が変化しているということですので、今現時点での私のやり方や考え方を参考にして頂くならば、一番最新の日付のデータをご参考にして頂けますと幸いです。ご了承下さいませ m(_ _)m ※

使用したアイテム

生き物散策記シリーズのご紹介です。

【散策記:出逢った生き物たち】

スジアオゴミムシ

大きさ:約23㎜ほど

【2024/11/2:宮崎県某所:観察者:Shiho】

山中の地面を徘徊していたのは、スジアオゴミムシ

ゴミムシとはありますが、とっても美しい種ですよね。

最近この手の種にかなり惹かれます^^💦

トビズムカデ

大きさ:約80㎜ほど

【2024/11/2:宮崎県某所:観察者:Shiho】

倒木をどかしてみると、大型のトビズムカデがいました。

いやぁ、この個体も美しい色合いですね。

思わず見入ってしまいました^^

ネコハエトリ♀

大きさ:約8~9㎜ほど

【2024/11/2:宮崎県某所:観察者:Shiho】

葉上にいたのはネコハエトリ♀個体

ハエトリグモはピョンピョンと飛びすばしっこいです。

お目目の真ん丸としたお顔が可愛らしいです。

トドノネオオワタムシ(通称:雪虫)

大きさ:約5㎜ほど

【2024/11/2:宮崎県某所:観察者:Shiho】

山中に白い綿のようなものが舞っていました。

通称:雪虫といわれるトドノネオオワタムシです。

この虫は冬に雪が降る前に見られるとのことで知られていますが、まだ今年は暖かいしちょっと早いようなきもしますね。。

昨年は12月頃に見たような気がします。。

キスジテントウダマシ

大きさ:約5㎜ほど

【2024/11/2:宮崎県某所:観察者:Shiho】

倒木に生えたキノコ上で見つけたのは、キスジテントウダマシ

一見ハムシにも見間違えてしまいそうですが、前胸の形が独特です。

ネコ

大きさ:不明

【2024/11/2:宮崎県某所:観察者:Shiho】

近づいても全く逃げないネコちゃん。

毛づくろいをする姿はとっても可愛い!^^

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

本日より11月

少し前のブログで、群馬県でのクワガタ野外採集に続いて、宮崎県でのクワガタ野外採集の方も今季(2024年度)シーズンの終了を告げたばかりですが、なんとこれでは終わりではありませんでした!

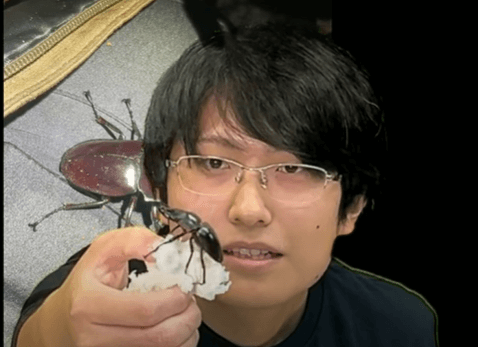

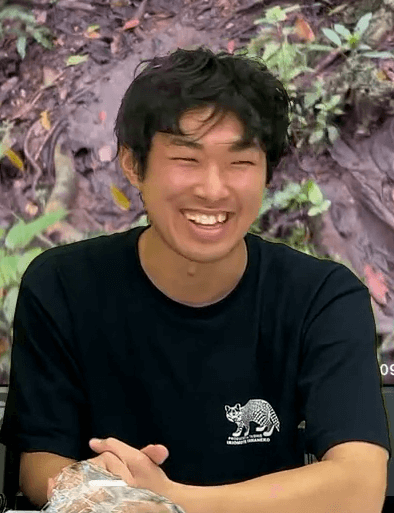

月虫メンバーのしょうたとずーかーが、10/22~25の間、沖縄の西表島へ採集へ行って来ました。

この時の様子は、しょうたとずーかーが実際に月虫チャンネルで語ってくれていますので、そちらをご覧くださいませ。

※ ↑文字をクリックしてね

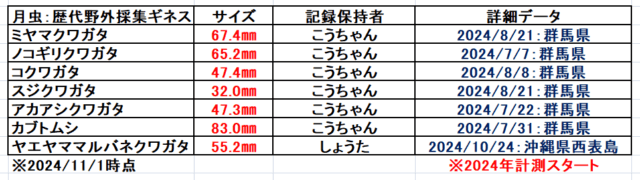

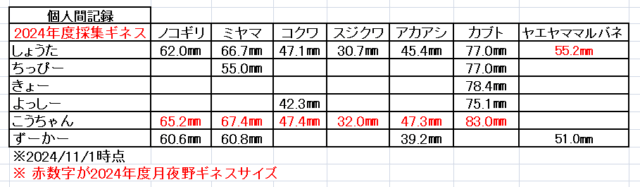

さて、採集内容は動画でご覧頂くとして、こちらのブログでは、月虫野外採集ギネスの更新をしたいと思います。

今回、しょうた&ずーかーが採集した種は、

何と「ヤエヤママルバネクワガタ」です。

それでは二人が採集した個体の紹介と、西表島採集してきたことの各々のコメントをご紹介します。

ヤエヤママルバネクワガタ♂

体長:約♂55.2㎜:※現ギネス個体

【2024/10/24:西表島:観察者:しょうた】

【しょうた談】

「西表島3泊4日の旅、初めての場所での採集や天候が悪かったこともあり、中々、見つけることができませんでしたがなんとか最終日に見ることが出来てよかったです‼」

ヤエヤママルバネクワガタ♂

体長:約♂51.0㎜:

【2024/10/24:西表島:観察者:ずーかー】

【ずーかー談】

「この度、西表島にてヤエヤママルバネクワガタを手にすることが出来たことを大変嬉しく思います。年々、このクワガタが採取されることに緊張感が増していく中、自分が一目見ることが出来たこと、採取までの過程で、人として成長させていただいた島での経験すべてに感謝したいです。」

しょうたとずーかーの西表島での採集の様子などは上記動画にてご覧下さいませ。

さて、月虫メンバーによる野外採集ギネスにも「ヤエヤママルバネクワガタ」という新しい種が加わりました。

現時点での月虫野外採集ギネス記録は以下のようになっております。

個人間の記録ですと、

このようになっております!

新しい種が加わるのはとても嬉しいことですね。

2024年度シーズン、月虫メンバーにとってもまだクワガタ採集熱は収まらないようですね!

さぁ次に更新するのは誰なのか!?

またの報告を期待したいと思います!^^

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

※ 海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

「夏に採集したクワガタを産卵させてみようシリーズ」、今回は「国産コクワガタ」の産卵セットの方法をご紹介してみたいと思います。

※この記事は昨年もほぼ同じ内容で掲載させて頂いております。今年より産卵を初めてする方も多くいらっしゃいますので改めて掲載させて頂きました。記事内容&画像が重複しますことをご了承下さいませ※

※コクワガタには亜種:リュウキュウコクワ、アマミコクワガタ等:がありますが、産卵方法に関しましては全て今回ご紹介するセット方法で産卵が可能です※

【参考画像:コクワガタ♂】

【飼育種】

和名:コクワガタ

学名:Dorcus rectus

産地:日本国

コクワガタの場合、産卵木を使用した方法が最適です。

<産卵セット時の方法>

★材を使用しての産卵セット方法★

【産卵に使用するマット】

完熟マット

きのこマット

産卵マット(プロトタイプ)

【使用する材】

少し柔らかめのクヌギ材、コナラ材

【産卵に使用するケース】

クリーンケースM~L程度

【産卵管理温度】

25~27℃前後

【水分量(湿度)】

多からず少なからず

【セット方法】

ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りは柔らかく詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。

材の頭が出るようにセット。

では画像と共にセット方法の手順をご紹介したいと思います。

<手順>

材の皮は剥かない方もいらっしゃると思います。自然界では当然皮などは剥けていないので、より自然のままのセットをお好みの方はそのままセットするというやり方もありだと思います。

あくまで私のやり方ですが、私は材を水に浸す時、そこまで長い時間はかけません。

目安は水に浸している途中で材を取り出し、実際に持ってみて、重量的に十分に水分が含まれているかどうかをみて判断します。

実際に手に取って水分の染み込み具合を確認します。

これは感覚的なものなので、どれ位とご紹介するのはとても難しいです。

もし敢えて時間的に言うならば、早くて5分、長くても10分位といったところでしょうか。

これも私的にはあまり時間はかけません。

元々長く水に浸していませんので、陰干しもごくわずかの時間です。

敢えて時間的に言うならばやはり5~10分程度でしょうか。

次にマットを準備します。

今回は材に産ませるようにセッティングしますので、マットはある程度なんでも可能ですが、幼虫が材から出て来て、こぼれ落ちてしまった場合、マットでも食せるように敢えて発酵マットを使用します。

お勧めは、完熟マット、きのこマット、産卵マット(プロトタイプ)です。

材を入れます。今回は2本のクヌギ材です。

マット産みの傾向も強い種類では、材の横より下の隙間もマットを固く詰めると良い傾向があります。材に気に入らなればマットにも産んでくれます。

しかしコクワガタに関してはほとんど材産みが主なようです。

コクワガタは野外では土に半分埋まった材からも幼虫が出てくるので、本来は材産みですが、似たような環境を作る為に私の場合は敢えて材を埋めるようにセットしています。

後は親♀を入れフタをします。

今回はコバエシャッターを使用してみました。

セット方法を図示すると以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

産卵セッティングに関しては上記のやり方でセットを組めば大丈夫だと思います。

次に産卵セットを組んだ後、今度はいつその幼虫の割り出し作業を行ったら良いのかについてご紹介してみたいと思います。

<割り出し、幼虫取り出しの時期>

コクワガタの場合、基本的に材産みの種ですので、材の中に幼虫が入っているのがほとんどです。ですが、上記のような埋め込み式のセット方法を組んだ場合、結構な確率で、マット側面にも幼虫が確認出来る事も多々あります。

割り出しのタイミングは、基本的にはケース側面や底面に幼虫が見え始めてからになります。但しマット状態が悪い場合、すべての幼虫は材に入り込んでマットには出てない場合もあります。

あくまでも目安ですが、ケース側面&底面に幼虫が見えている時は、「ケース側面&底面に幼虫が5~6頭位見え始め、その幼虫の大きさが2令位の大きさになった位」が割り出しの目安です。

もしマット側面&底面に幼虫が見えてこない場合は、思い切って産卵セット開始後、「約2ヶ月程度」を目安に割り出すと良いと思います。

卵や幼虫が1~2頭見え始めたからといってで早期に割り出してしまうと、まだ産む気がある♀の産卵活動を一旦ストップさせてしまうことがあるのであまり好ましくありません。

だからと言ってコクワガタの場合、あまり長く放置も出来ないんです。その理由は「子食い」にあります。

コクワガタ、オオクワガタ、ヒラタクワガタ等のドルクス系クワガタは子食いの可能性が高いことで知られています。産卵をしている♀は栄養補給の為に高蛋白質のものを欲し、栄養価の高い幼虫、いわゆる自分が産んだ我が子を食してしまう事がよくあります。

こうならない為にも、産卵セットを組んだ後、ある程度の期間で割り出してあげる事も必要になってきます。このことはコクワガタだけでなく、オオクワガタやヒラタクワガタでも同様だと言えると思います。ご注意下さいませ。

下の画像は過去に行ったコクワガタ産卵セット割り出し風景です。

いかがでしたでしょうか?

上記が私のコクワガタの産卵セットの組み方です。

コクワガタの産卵セット時の管理温度は可能ならば最低でも25℃程度が望ましいのです。

コクワガタは寒くなってくるのを感じると越冬体勢に入ってしまう個体もいるので、少し気温が低くなってくる場合は温度対策などをして調整してあげて下さいませ。

越冬スイッチが入ってしまいそうな場合は様子を見ながら27℃位まで温度を上げてみるという方法もあります。

是非一度産卵セットを組み、幼虫飼育を挑戦してみて下さいませ。(^^)

※この方法はあくまでも私:Shihoの産卵セットの組み方です。やり方は人それぞれですので、あくまでご参考程度にご覧頂けますと幸いです。m〈_ _)m※

使用したアイテム

2024年10月30日

カテゴリー

使用したアイテム

きのこMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵Mat《プロトタイプ》, 産卵木

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

10月も既に下旬・・・。

秋らしさが一層進み、朝は冷える日も増えて来ました。

今回で最後になりそうな予感を感じつつ、一昨日の話になりますが、クワガタ野外採集に行って来ました。

【2024/10/23の採集】

ここ数日ずっと天気が良くなかったので、久しぶりの晴れの様な気がします。。

山の空気は秋らしい風が少しひんやりと感じました。

採集地に到着して、すぐに目に入ったのは・・・

クワガタではなく、アケビでした(笑

ピンク色の色付き、熟している証拠に皆割れています。

まさに食べ頃です。

アケビの味は、優しい甘さ。

甘みが薄いのではなく、何と言うか後味スッキリと本当にさわやかな甘さなんです。

とても美味しいので皆さんも見かけたら是非食べてみて下さい^^

と、クワカブ採集の方に話を戻して・・・

ハルニレの複数のウロ

チェックしましたが、何も姿はありませんでした。

この時期はこういったウロや樹皮裏狙いがメインになります。

寒さに強い黒系のコクワやヒラタがいないか探します。。

こちらのクヌギのウロ、

このウロの中をチェックすると、

ヒラタクワガタ♂

体長:約♂50㎜後半

【2024/10/23:宮崎県某所:観察者:Shiho】

♂50㎜後半はあるであろうかのヒラタクワガタ♂が入っていました。

とりあえずまずは一匹でも姿を見れたことに安堵しました💦

山のあちこちでカラスウリが実っています。

こちらもアケビ同様に熟して真っ赤になっていました。

とても美味しそうに見えるんですけどね💦

こちらはクヌギの木

うーん・・・

まだ葉は残ってはいるものの、既に黄色くなっているものもあり葉もボロボロです。

叩いてみると、

バラバラバラっ!!!

と、かなりの複数音!

マジかっ!??

クワガタシャワー!!?(喜

と、テンションもMAX!!

慌てて落下物を探してみると・・

・・・

落ちて来たのは真ん丸と大粒のドングリでした💦

なるほど・・

そうだな、今の時期クワガタシャワーはないよな・・・

と、その場を立ち去ろうとした時、

ノコギリクワガタ♂

体長:約♂30㎜半ば程

【2024/10/23:宮崎県某所:観察者:Shiho】

なんと、先程落ちて来たドングリに混じって、ノコギリクワガタ♂が落ちているのを見つけました!

30㎜半ばほどの小歯型のノコギリ♂個体。

身体はもう既にボロボロでした。

ノコギリはオオクワやコクワと違い、この夏で寿命は尽きてしまいます。越冬はしません。

ボロボロになりながらもこの時期まで生き抜いて来たのですね。

小さい歴戦の戦士ですね。。

これでやっと2頭目・・。

既に2時間近く経過しております。

覚悟していたとはいえなかなか厳しい状況です。。

こちらではノブドウがキレイに色付いていました。

葡萄と名は付いていますが、そのまま生食は出来ません。。

実は果実酒にしたり、葉は漢方薬の材料にもなるらしいです。

・・・

更に時間が経過し、

もう終了かなぁ・・

と、思ったところに、

ツタと樹皮の隙間に隠れるコクワガタ♂の姿を発見!

ちょっとお顔を拝見させて頂いて、

コクワガタ♂

体長:約♂30㎜半ば程

【2024/10/23:宮崎県某所:観察者:Shiho】

おお、右アゴ先カケはあるものの比較的キレイな個体です。

この個体はこのまま時期が進めばおそらく越冬するでしょうね。。。

これで3頭目

その後は、

樹皮裏やウロを中心に探しましたが、

とうとう発見することは出来ませんでした。

本日の見つけたは、

・ヒラタクワガタ♂

・ノコギリクワガタ♂

・コクワガタ♂

の3種、合計3頭

という結果になりました。

さすがにここら辺りが限界のようです。

いつものように、山の神様にお神酒を感謝の気持ちと共に捧げました。

「山の神様、今年もお世話になりました!」

「また来年度もどうぞよろしくお願い申し上げますm(__)m」

と、このような感じで、10/23をもって、2024年度のクワカブ採集シーズンの採集納めと致しました。

今年も色んな出逢いがありました。

毎年同じような感じで採集していますが、やはり毎年が新鮮です。

どんな出逢いがあるか毎回山に行く度にワクワクしてしまいます。

とりあえずクワガタの方は採集納めとしましたが、今後もまた定期的に山の様子は見に行きたいと思っています^^

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

※ 海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

生き物散策記シリーズのご紹介です。

【散策記:出逢った生き物たち】

ミカドアゲハ

大きさ:約50㎜ほど

【2024/10/20:宮崎県某所:観察者:Shiho】

河口近くで見つけたミカドアゲハ

この個体は薄い青色をベースに黄色の後斑点タイプ

近くにアオスジアゲハも沢山いて混生している感じだった。

ベニカミキリ

大きさ:約13㎜ほど

【2024/10/20:宮崎県某所:観察者:Shiho】

葉上にいたのはベニカミキリ

小さな個体でしたが、つや消しの赤色が目立っていました。美しい!

ヒメナガメ

大きさ:約7㎜ほど

【2024/10/20:宮崎県某所:観察者:Shiho】

河口ら辺を散策している時に、ブーンと飛んできたのを網でキャッチ

模様が美しいヒメナガメでした。

クロメンガタスズメ幼虫

大きさ:約110㎜ほど

【2024/10/21:宮崎県某所:観察者:Shiho】

自宅庭のヒメノウゼンカズラの葉上にいたのはクロメンガタスズメの幼虫

とても大きくて、計ってみると110㎜ほどもありました!

ビッグサイズ!!

ニシムネアカオオアリ(ワーカー)

大きさ:約9㎜ほど

【2024/10/21:宮崎県某所:観察者:Shiho】

ニシムネアカオオアリ(女王)

大きさ:約20㎜ほど

【2024/10/21:宮崎県某所:観察者:Shiho】

山中で倒木をどかして何かいるか探してみると、ニシムネアカオオアリがいました。

女王は20㎜ほどもある大型!、ワーカー(働きアリ)の倍位の大きさがありました。

アリもなかなか格好良いですね^^

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

最近のコメント