「夏に採集したクワガタを産卵させてみよう」シリーズ。

今回は「アカアシクワガタ」の産卵セットの方法をご紹介して見たいと思います。

※この記事は昨年もほぼ同じ内容で掲載させて頂いております。今年より産卵を初めてする方も多くいらっしゃいますので改めて掲載させて頂きました。記事内容&画像が重複しますことをご了承下さいませ※

野外採集してきた個体も、飼育個体も産卵方法は同じですので、参考になれれば幸いです。

【アカアシクワガタ参考画像】

【飼育種】

和名:国産アカアシクワガタ

学名:Dorcus rubrofemoratus

産地:日本

アカアシクワガタの場合、産卵木を使用した方法が最適です。

<産卵セット時の方法>

★材を使用しての産卵セット方法★

【産卵に使用するマット&材】

マット+材2本程度

【お勧めマット】

きのこマット

完熟マット

黒土マット

産卵マット(プロトタイプ)

【産卵に使用するケース】

クリーンケースM~L程度

【産卵管理温度】

20℃前後(※重要)

【水分量(湿度)】

多からず少なからず

【セット方法】

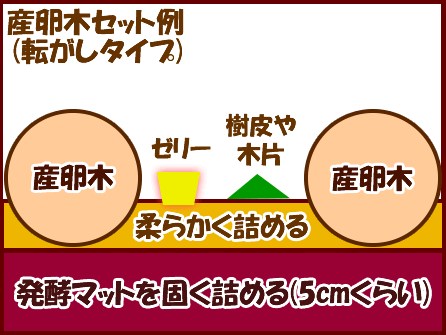

ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りは柔らかく詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。

材の頭が出るようにセット。

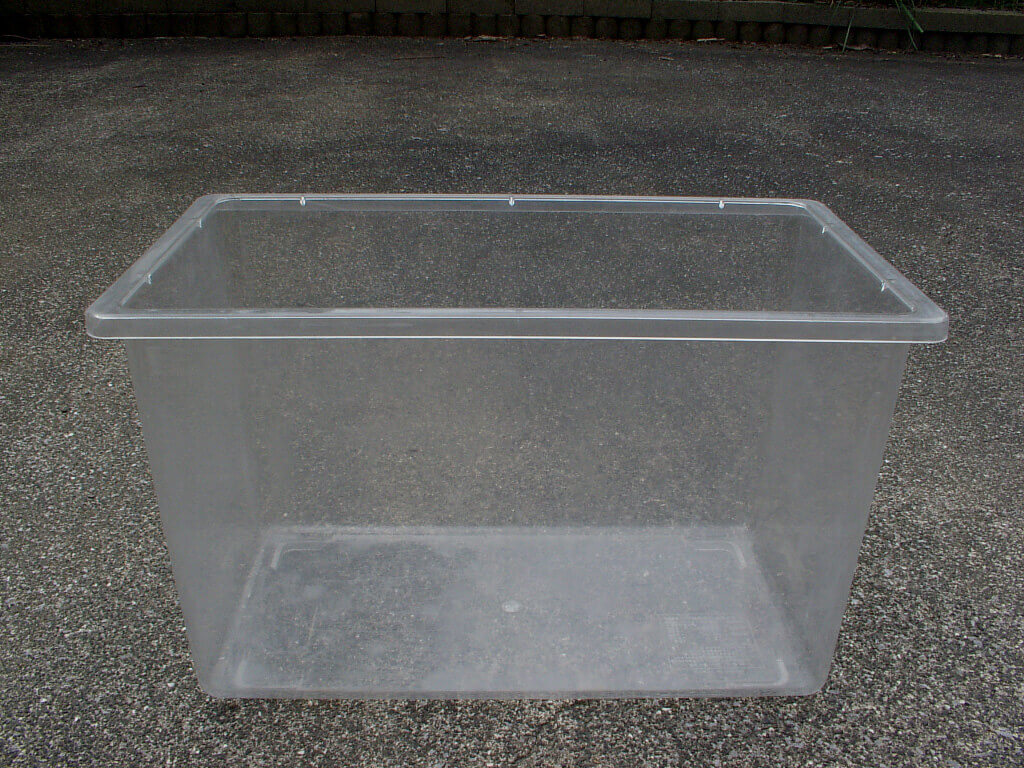

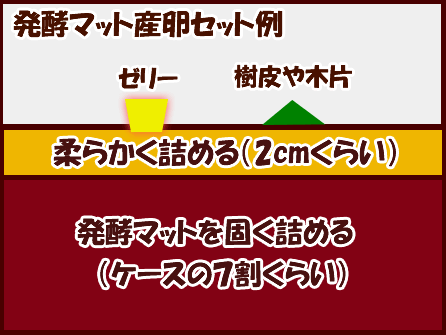

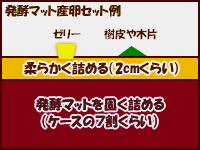

産卵セットは図示すると以下のような感じで組みます。(参考例です)

では画像と共にセット方法の手順をご紹介したいと思います。

<手順>

材の皮は剥かない方もいらっしゃると思います。自然界では当然皮などは剥けていないので、より自然のままのセットをお好みの方はそのままセットするというやり方もありだと思います。

あくまで私のやり方ですが、私は材を水に浸す時、そこまで長い時間はかけません。

目安は水に浸している途中で材を取り出し、実際に持ってみて、重量的に十分に水分が含まれているかどうかをみて判断します。

実際に手に取って水分の染み込み具合を確認します。

これは感覚的なものなので、どれ位とご紹介するのはとても難しいです。

もし敢えて時間的に言うならば、早くて5分、長くても10分位といったところでしょうか。

これも私的にはあまり時間はかけません。

元々長く水に浸していませんので、陰干しもごくわずかの時間です。

敢えて時間的に言うならばやはり5~10分程度でしょうか。

次にマットを準備します。

今回は材に産ませるようにセッティングしますので、マットはある程度なんでも可能ですが、幼虫が材から出て来て、こぼれ落ちてしまった場合、マットでも食せるように敢えて発酵マットを使用します。

お勧めは、きのこマット、完熟マット、産卵マット(プロトタイプ)、黒土マットです。

材を入れます。今回は2本のクヌギ材です。

マット産みの傾向も強い種類では、材の横より下の隙間もマットを固く詰めると良い傾向があります。材に気に入らなればマットにも産んでくれます。

しかしアカアシクワガタに関してはほとんど材産みが主なようです。

アカアシクワガタは野外では土に半分埋まった材からも幼虫が出てくるので、本来は材産みですが、似たような環境を作る為に私の場合は敢えて材を埋めるようにセットしています。材の周りのマットはあえて固く詰めなくてもOKです。

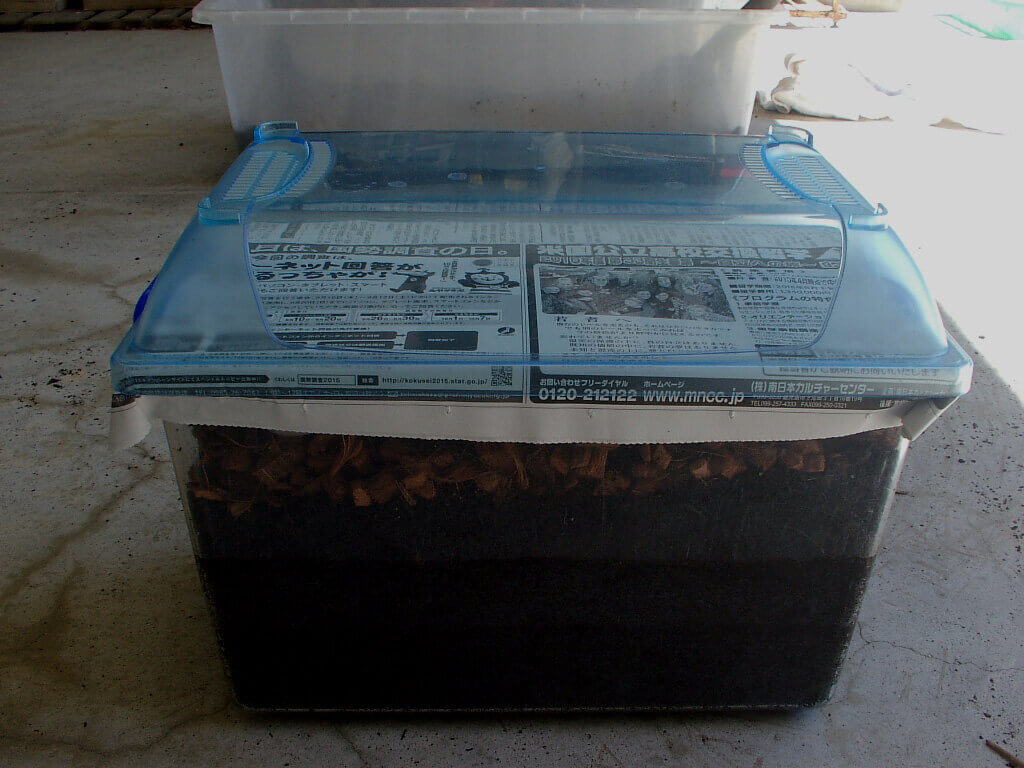

後は親♀を入れフタをします。

今回はコバエシャッターを使用してみました。

セット方法を図示すると以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

産卵セッティングに関しては上記のやり方でセットを組めば大丈夫だと思います。

次に産卵セットを組んだ後、今度はいつその幼虫の割り出し作業を行ったら良いのかについてご紹介してみたいと思います。

<割り出し、幼虫取り出しの時期>

アカアシクワガタの場合、基本的に材産みの種ですので、材の中に幼虫が入っているのがほとんどですが、材よりこぼれ落ちた幼虫がそのまま周辺のマットを食し、マットで育っている場合があります。

割り出しのタイミングは、材からこぼれ落ちた幼虫が多数いる場合には、基本的にはケース側面や底面に幼虫が見え始めてからになります。

あくまでも目安ですが、ケース側面&底面に幼虫が見えている時は、「ケース側面&底面に幼虫が5~6頭位見え始め、その幼虫の大きさが2令位の大きさになった位」が割り出しの目安です。

もしマット側面&底面に幼虫が見えてこない場合は、材の中にのみ入っている場合が多いですので、ケース外側からは幼虫が見えず割り出しのタイミング分かりません。そういった場合は、思い切って産卵セット開始後、「約2ヶ月程度」を目安に割り出すと良いと思います。

卵や幼虫が1~2頭見え始めたからといってで早期に割り出してしまうと、まだ産む気がある♀の産卵活動を一旦ストップさせてしまうことがあるのであまり好ましくありません。

だからと言ってあまり長く放置するのも危険が伴います。

その理由は「子食い」にあります。

産卵をしている♀は栄養補給の為に高蛋白質のものを欲し、栄養価の高い幼虫、いわゆる自分が産んだ我が子を食してしまう事がよくあります。

先の日記記事でも書いていますが、コクワガタ、オオクワガタ、ヒラタクワガタ、スジクワガタ等のドルクス系クワガタは子食いの可能性が高いことで知られています。

アカアシクワガタではまだ実際に見たことはありませんが、同じドルクス系なので用心するに越したことはありません。

こうならない為にも、産卵セットを組んだ後、ある程度の期間で割り出してあげる事も必要になってきます。

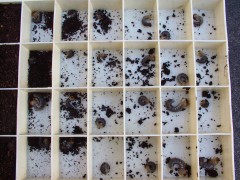

下の画像は過去に行ったアカアシクワガタ産卵セット割り出し風景です。

この時の産卵セットでは2本の産卵木で合計31頭の幼虫を取ることが出来ました。

いかがでしたでしょうか?

上記が私のアカアシクワガタの産卵セットの組み方です。

アカアシクワガタの産卵セットで一番大事なのは温度管理、20℃前後の温度帯でセットするということだと思います。

アカアシクワガタは野外でも比較的標高の高い所に生息しております。それゆえ、産卵させる時の温度帯はミヤマクワガタ、オニクワガタ等をセットする時と同様の温度帯が好ましいです。この温度帯をキープ出来れば、産卵させること自体はそこまで難しくないと思います。

是非一度産卵セットを組み、幼虫飼育を挑戦してみて下さいませ。(^^)

※この方法はあくまでも私:Shihoの産卵セットの組み方です。やり方は人それぞれですので、あくまでご参考程度にご覧頂けますと幸いです。m〈_ _)m※

使用したアイテム

きのこMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵Mat《プロトタイプ》, 産卵木, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2024年10月18日

カテゴリー

使用したアイテム

きのこMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵Mat《プロトタイプ》, 産卵木, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

秋も深まり、ブログ上で同時進行している「クワガタ採集記」の主役であるクワガタ達の姿は数も激減し、なかなか見付けることができません。。

しかし他の昆虫達に目を向ければ、まだまだ活動している種は沢山います。

今回もそんな昆虫達をご紹介したいと思います。

生き物散策記シリーズのご紹介です。

【散策記:出逢った生き物たち】

トノサマバッタ幼体(黒色タイプ)

大きさ:約27㎜ほど

【2024/10/9:宮崎県某所:観察者:Shiho】

普通によく見かけるトノサマバッタですが、注目すべきはこの色合い!

完全に真っ黒!!

まさに仮面ライダーBLACKのようです(笑

しかし、ここまで黒いのは私も初めて見ました。

この個体はまだまだ幼体ですが、成虫になったらどのような色合いになるのでしょうか?

アズチグモ

大きさ:約5~7㎜ほど

【2024/10/9:宮崎県某所:観察者:Shiho】

葉上で見つけたのは、アズチグモ

この種はこのような白い体色をしています。

白いクモはなかなか珍しいです。

ヒメカマキリ

大きさ:約30㎜ほど

【2024/10/12:宮崎県某所:観察者:Shiho】

秋の山中で出逢ったのは、ヒメカマキリ

あまりにも素早く動き、撮影困難だったので、一時捕獲して撮影させて頂きました。

30㎜ほどの小型のカマキリですが格好良い種です^^

サカハチチョウ(夏型)

大きさ:約20㎜ほど

【2024/10/12:宮崎県某所:観察者:Shiho】

秋に咲くセイタカアワダチソウに来ていたのはサカハチチョウ(夏型)

タテハチョウの一種であるサカハチチョウ、とても美しい模様をしています。

オオスナハラゴミムシ

大きさ:約25㎜ほど

【2024/10/12:宮崎県某所:観察者:Shiho】

地面上で見つけたオオスナハラゴミムシ

ゴミムシ種の中でもなかなか大型な部類に入ると思います。

クロナガヒラタカメムシ

大きさ:約9㎜ほど

【2024/10/12:宮崎県某所:観察者:Shiho】

倒木上で見つけたクロナガヒラタカメムシ

ヒラタカメムシの名の通り、とても平べったく、背中はペッタンコです。

この種は冬になると、倒木の樹皮の間で集団で越冬します。

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

10月に入り、朝夕は涼しくなって来ましたね。

柿の実も色付き始め、より一層秋の到来を感じさせてしまいます。

それと今年は台風が多い多い!

この時期特有の秋雨前線と台風が重なって何かすっきりしない天気が続いています。

そんな秋模様の中、クワガタ探しにフィールドに出向いてみました。

【2024/10/11の採集】

ネブトクワガタ♂

体長:約♂15㎜ほど

【2024/10/11:宮崎県某所:観察者:Shiho】

ポイントに到着して最初に見つけたのはネブトクワガタ♂

ハルニレの樹皮裏に潜んでいました。

こちらのハルニレのウロ?

って言ってよいのか?

沢山の隙間には、

スジクワガタ♂

体長:約♂25㎜ほど

【2024/10/11:宮崎県某所:観察者:Shiho】

スジクワガタ♂

体長:約♂15㎜ほど

【2024/10/11:宮崎県某所:観察者:Shiho】

スジクワガタ♀

体長:約♂18㎜ほど

【2024/10/11:宮崎県某所:観察者:Shiho】

上記スジクワガタ2♂1♀が入っていました。

コクワガタ♂

体長:約♂20㎜ほど

【2024/10/11:宮崎県某所:観察者:Shiho】

こちらの樹皮裏にはコクワガタ♂

敢えて取り出しませんでしたが約20㎜ほどでしょうか。。キレイな個体でした。

アケビの実

途中、秋の山の恵みの一つであるアケビの実を見つけました。

しかし、まだまだ青いですね。。

美味しくなるのはピンク色に色付いてからなので、もうしばらくかかりそうですね。

なんだか今年は熟するのが遅いような気もします。。

クワガタを探し始めて約2時間ほど・・・

この時点で、ノコやミヤマの姿を全く見かけません💦

見つかるのは黒系クワガタばかり。。

前回ミヤマを復活発見したばかりなのに、やはりこの時期になると日を追うごとに厳しくなる感がします。。

こちらのウロからは、

ヒラタクワガタ♂

体長:約♂50㎜ほど

【2024/10/11:宮崎県某所:観察者:Shiho】

ウロの少し奥深くにヒラタクワガタ♂が入っていました。

汚れていますが、とてもキレイな個体。

おそらくこのまま越冬するでしょう。

この木を叩いてみると、

ポトっ

と、軽い落下音

ノコギリクワガタ♂

体長:約♂40㎜半ばほど

【2024/10/11:宮崎県某所:観察者:Shiho】

ノコギリクワガタ♂でした。

中歯型、サイズは40㎜半ばほどでしょうか。

欠損などはないものの、擦れ感があり少々元気もないような感じもしました。

と、このような感じで10月11日の採集を終えました。

今回見付けた種は、

・ネブトクワガタ×1

・スジクワガタ×3

・コクワガタ×2

・ヒラタクワガタ×1

・ノコギリクワガタ×1

の5種

頭数にして、8頭という結果でした。

ん~っ・・・

今回の採集で感じたのは、

さすがにちょっと厳しくなってきた印象を受けました。

まぁもう10月なので当たり前と言えば当たり前なのかもしれませんね。

残念ながら次回の採集辺りが今年ラストになるかもしれません。。

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

※ 海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

今回は「国産カブトムシ」の産卵セットの方法をご紹介して見たいと思います。

※国産カブトムシは亜種:オキナワカブトや久米島カブト等:がありますが、産卵方法に関しましては全て今回ご紹介するセット方法で産卵が可能です※

※この記事は毎年、ほぼ同じ内容(一部変更点あり)で掲載させて頂いております。今年より産卵を初めてする方も多くいらっしゃいますので改めて掲載させて頂きました。記事内容&画像が重複しますことをご了承下さいませ※

【飼育種】

和名:カブトムシ

カブトムシの場合、産卵セット方法はマット産卵で行います。

※またこの国産カブトの産卵セッティング方法については、YouTubeのこちらの動画でもご紹介しております。

新人ちっぴーが産卵セットに挑戦しております。

こちらも同時にご覧頂ければ幸いですm(__)m

<産卵セット時の方法>

※野外品の♀を利用した産卵セットのご紹介になります※

【累代】

天然ものWD♀を使用

【お勧めのマット】

黒土マット

完熟マット

産卵マット(プロトタイプ)

【お勧めの容器】

クリーンケースM~L程度

【水分量】

手で握って土団子が出来て、なおかつ水が染み出ない程度

【マットの詰め方】

ケース底面7割程度固く詰めて上部3cmはフンワリと。

【設定温度】

25~28℃前後

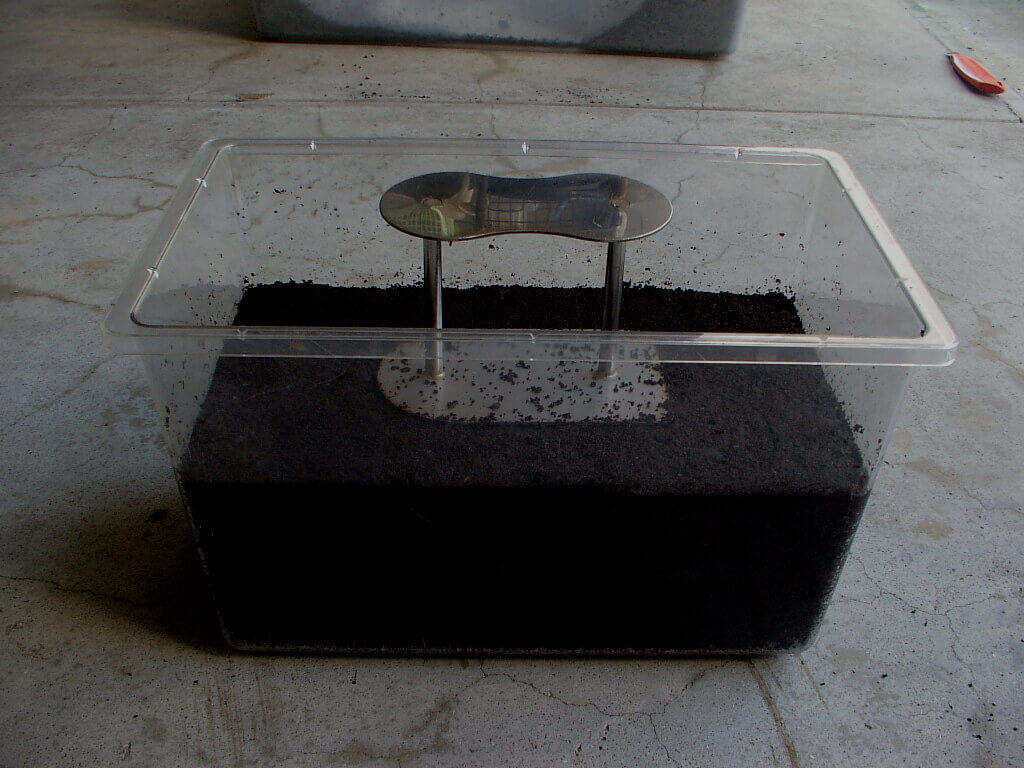

まずは産卵セットに使用するケースを準備。

今回はクリーンケースを使用します。

マットを大きなケースに出します。

お勧めは完熟マット、黒土マット、産卵マット(プロトタイプ)

転倒防止のハスクチップを入れます。

ゼリーを入れます。

<割り出し、幼虫取り出しの時期>

卵を採卵するか、そのまま幼虫が見えるまで自然に孵化させる方法がありますが、今回は自然に孵化させて幼虫を回収する方法をご紹介します。

本土カブトムシの寿命は短いので、ケース底面に幼虫が見える頃にはほとんどの♀は死亡してしまっている可能性が高いです。

卵で採卵するよりもそのまま自然に孵化させた方が孵化率も高いので、私の場合は幼虫割り出しは♀が死亡してしまったのを確認してから約1ヶ月後程に行う様にしています。

このような感じで幼虫が出て来ます。

国産カブトムシは多産なので沢山幼虫が取れるでしょう!

いかがでしたでしょうか?

上記が私の国産カブトムシの産卵セットの組み方です。

国産カブトムシは産卵、そして幼虫飼育共にとても容易な種です。

機会がありましたら是非一度産卵セットを挑戦してみて下さいませ。(^^)

※この方法はあくまでも私:Shihoの産卵セットの組み方です。やり方は人それぞれですので、あくまでご参考程度にご覧頂けますと幸いです。m〈_ _)m※

使用したアイテム

完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵Mat《プロトタイプ》, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2024年10月8日

カテゴリー

使用したアイテム

完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵Mat《プロトタイプ》, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

「夏に採集したクワガタを産卵させてみようシリーズ」、今回は「本土ノコギリクワガタ」の産卵セットの方法をご紹介してみたいと思います。

※ノコギリクワガタには沢山の亜種:アマミノコギリやトカラノコギリ等:がありますが、産卵方法に関しましては全て今回ご紹介するセット方法で産卵が可能です※

※この記事は昨年もほぼ同じ内容で掲載させて頂いております。今年より産卵を初めてする方も多くいらっしゃいますので改めて掲載させて頂きました。記事内容&画像が重複しますことをご了承下さいませ※

【飼育種】

和名:ノコギリクワガタ

学名:Prosopocoilus inclinatus

ノコギリクワガタは2つのセット方法でご紹介します

①マットのみで産卵セットを行う方法

②材を使用して産卵セットを行う方法

産卵セッティングは人それぞれお好みがあるのでしょうから、両方のやり方をご紹介したいと思います。

<産卵セット時の方法>

※野外品♀を使用した産卵セットのご紹介です※

★マットのみで産卵セットを行う場合★

【累代】

天然ものWD♀を使用

【お勧めのマット】

完熟マット

黒土マット

産卵マット(プロトタイプ)

【お勧めの容器】

クリーンケースM~L程度

【水分量】

手で握って土団子が出来て、なおかつ水が染み出ない程度

【マットの詰め方】

ケース底面7割程度固く詰めて上部3センチはフンワリと。

【設定温度】

25~27℃前後

今回はつい最近セットを組んだばかりの様子の画像がありますので、それと共に合わせてご紹介して見たいと思います。

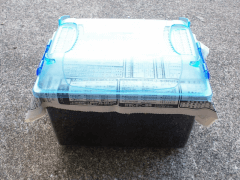

産卵セットに使用するケースの準備。

今回はクリーンケースを使用します。

親となるノコギリ♀を入れます。

頑張ってくれよ~。

★材を使用して産卵セットを組む場合★

【お勧めのマット】

完熟マット、黒土マット、産卵マット(プロトタイプ)

【お勧めの材】

コナラ、クヌギ、レイシ、カワラなど

【お勧めの容器】

クリーンケースM~L

【産卵管理温度】

25~27℃前後

【水分量(湿度)】

多からず少なからず

【セット方法】

ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りも固く詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。

少し材の頭が出るようにセット。

まずは使用する材を用意。

こちらはクヌギ材になります。

少し柔らかめの材がお勧めです。

材の皮は剥かない方もいらっしゃると思います。自然界では当然皮などは剥けていないので、より自然のままのセットをお好みの方はそのままセットするというやり方もありだと思います。

あくまで私のやり方ですが、私は材を水に浸す時、そこまで長い時間はかけません。

目安は水に浸している途中で材を取り出し、実際に持ってみて、重量的に十分に水分が含まれているかどうかをみて判断します。

実際に手に取って水分の染み込み具合を確認します。

これは感覚的なものなので、どれ位とご紹介するのはとても難しいです。

もし敢えて時間的に言うならば、早くて5分、長くても10分位といったところでしょうか。

これも私的にはあまり時間はかけません。

元々長く水に浸していませんので、陰干しもごくわずかの時間です。

敢えて時間的に言うならばやはり5~10分程度でしょうか。

次にマットを準備します。

今回は材に産ませるようにセッティングしますので、マットはある程度なんでも可能ですが、幼虫が材から出て来て、こぼれ落ちてしまった場合、マットでも食せるように敢えて発酵マットを使用します。

材を入れます。今回は2本のクヌギ材です。

マット産みの傾向も強い種類では、材の横より下の隙間もマットを固く詰めると良い傾向があります。材に気に入らなればマットにも産んでくれますので・・・。

後は親♀を入れフタをします。

今回はコバエシャッターを使用してみました。

セット方法を図示すると以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません)

産卵セッティングに関しては上記の2パターンの内のいずれかでセットを組めば大丈夫だと思います。

私の場合は主にマットのみの産卵で行っていました。

ただ他の人に聞いてみると材を入れた方が良いという方もいらっしゃいました。その場合、材は柔らかめの材を使用する事をお勧めします。

次に産卵セットを組んだ後、今度はいつその幼虫の割り出し作業を行ったら良いのかについてご紹介してみたいと思います。

<割り出し、幼虫取り出しの時期>

基本的にはケース側面や底面に幼虫が見え始めてからになります。

卵や幼虫が1~2頭見え始めたからといってで早期に割り出してしまうと、まだ産む気がある♀の産卵活動を一旦ストップさせてしまうことがあるのであまり好ましくありません。

上記画像は「マットのみの産卵」で産まれた幼虫達の画像ですが、上の数位見えてきたら、大成功!もう十分割り出しても大丈夫です。

あくまで私の場合になりますが、「マットのみの産卵セット」の場合、大体産卵セット開始して、約1ヶ月半~2ヶ月程度を目安に割り出すようにしています。

「材を使用したセットで産卵セットを組んだ場合」は、ケース側面などに幼虫が見えていれば、それを目安にすれば良いのですが、材に産卵していた場合は材に入り込んでしまっているので外側からは幼虫が確認出来ません。

その場合は2ヶ月ほどして一度材を掘り起こしてみ て下さい。材に産卵の形跡があればそのまま割り出しを行ってもよいと思います。

ただし飼育ケース内の環境が急激に悪化したり、ケース側面や底面にまったく卵や幼虫が見られなかったり、♀が全く潜る気配を見せずマット上面を徘徊ばかりしている時は話は別になります。

今回は野外ものの♀はほぼ交尾が終了していると言っても過言ではないので、♀の持ち腹を期待して、そのまま♀のみを産卵セットに入れるやり方をご紹介しました。

しかし、♀がなかなかマットに潜る行動をしなかったり、何回かセットしても全く産まない場合は、♂がいるならば再交尾をさせた方が良い場合もあると思います。そのあたりは状況を見て臨機応変に対応してあげて下さいませ。

下の画像は過去に行ったノコギリクワガタ産卵セット割り出し風景です。

いかがでしたでしょうか?

上記が私のノコギリクワガタの産卵セットの組み方です。

ノコギリクワガタの産卵セット時の管理温度は可能ならば25~27℃前後程度が望ましいので、少し気温が低くなってくる場合は温度対策などをして調整してあげて下さいませ。

是非一度産卵セットを組み、幼虫飼育を挑戦してみて下さいませ。(^^)

※この方法はあくまでも私:Shihoの産卵セットの組み方です。やり方は人それぞれですので、あくまでご参考程度にご覧頂けますと幸いです。m〈_ _)m※

使用したアイテム

完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵Mat《プロトタイプ》, 産卵木, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2024年10月2日

カテゴリー

使用したアイテム

完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵Mat《プロトタイプ》, 産卵木, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

生き物散策記シリーズのご紹介です。

【散策記:出逢った生き物たち】

ミヤマカラスアゲハ

大きさ:約130㎜ほど

【2024/9/29:宮崎県某所:観察者:Shiho】

アゲハチョウの中では私の一番好きなミヤマカラスアゲハ

とっても大きく、なおかつ美しい!!

素晴らしいチョウですよね^^

クロボシツツハムシ

大きさ:約6㎜

【2024/9/29:宮崎県某所:観察者:Shiho】

葉上で見つけたクロボシツツハムシ

真っ赤に黒い斑点、ぱっと見ナナホシテントウと間違えそうです💦

キュウシュウクロナガオサムシ

大きさ:約32㎜

【2024/9/29:宮崎県某所:観察者:Shiho】

地面を徘徊していたキュウシュウクロナガオサムシ

マイマイカブリにも見える風貌ですが、全体的に平べったいです。

動きは採っても速い!💦

ホソハリカメムシ

大きさ:約10㎜

【2024/9/29:宮崎県某所:観察者:Shiho】

大きさ10㎜ほどの細長いホソハリカメムシ

初めて見たカメムシ種でした。

ナガゴマフカミキリ

大きさ:約18㎜

【2024/9/29:宮崎県某所:観察者:Shiho】

樹上で見つけたナガゴマフカミキリ

樹液採集でよく見かけるオオゾウムシに似た模様をしています。

ウーパールーパー

大きさ:約8㎜

【2024/9/29:宮崎県某所:観察者:Shiho】

最後に紹介するのは、野外で見つけたわけではありませんが、ウーパールーパーです。

色合いはリューシタイプ。

まだまだ約8㎝ほどと小さいです。

先日某店舗で見つけて、あまりの可愛さに購入してしまいました(;^_^A💦

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

皆さんは、野外採集(昆虫採集)で入手したクワガタ&カブトムシ達はどう飼育されていますか?

採集等を楽しみ、成虫の格好よさをじっくりと堪能されたことだと思います。

夏の終わりと同時に、クワガタ、カブトムシのシーズンももう終了かと思ってらっしゃる方、成虫飼育をじっくりと堪能した次は、今度は産卵&幼虫飼育にチャレンジしてみましょう。

今年野外で入手出来た虫達は既に熟成が完了しておりますので、即座に産卵セットを組み、幼虫を取ることが出来ます。

また野外で入手した個体の場合、わざわざ♂と♀を再度交尾させなくても、野外で既に交尾している可能性が高いので、そのまま♀のみで産卵セットを組むことが可能です。

つまり野外採集品の♀と産卵セットがあれば、幼虫を産ませることが出来るんです。

今回より少しずつではございますが、今年の夏、採集出来たであろうと思われる日本のクワカブの産卵セットの組み方、コツなどをご紹介していきたいと思います。

※この記事は毎年、ほぼ同じ内容(一部加筆や変更点もある場合あり)で掲載させて頂いております。今年より産卵を初めてする方も多くいらっしゃいますので改めて掲載させて頂きました。記事内容&画像が重複しますことをご了承下さいませ※

今回は「ミヤマクワガタ」の産卵セットのやり方をご紹介します。

【ミヤマクワガタ参考画像♂:2020年度採集個体】

【飼育種】

和名:ミヤマクワガタ

学名:Luxanus maculifemoratus

<産卵セット時の方法>

※野外品の♀を利用した産卵セットのご紹介です※

【累代】

天然ものWD♀を使用

【お勧めのマット】

黒土マット

完熟マット

産卵マット(プロトタイプ)

【お勧めの容器】

クリーンケースM~L程度

【水分量】

手でぎゅっと握って団子が出来て、なおかつ水が染み出ない程度

【マットの詰め方】

ケース底面7割程度固く詰めて上部3センチはフンワリと。

【設定温度】

18~20℃前後(※重要)

セット方法を図示するとこのような感じです。

ミヤマクワガタの産卵ポイントは何といっても設定温度です。

18~20℃ この温度帯がカギです。

この温度をキープするのは普通のご家庭では難しいでしょうが、この設定具合によって全て決まるといってもおかしくないと思います。

温度設定さえクリアすれば案外普通に産んでくれることもあります。

しかし産卵数は♀によってバラつきがあり、産む♀は結構な数を産んでくれますが、産まない♀はゼロというのも珍しくありません。

次に産卵セットを組んだ後、今度はいつその幼虫の割り出し作業を行ったら良いのかについてご紹介してみたいと思います。

<割り出し、幼虫取り出しの時期>

基本的にはケース側面や底面に幼虫が見え始めてからになります。

卵や幼虫が1~2頭見え始めたからといってで早期に割り出してしまうと、まだ産む気がある♀の産卵活動を一旦ストップさせてしまうことがあるのであまり好ましくありません。

上記の数位見えてきたら、大成功!もう十分割り出しても大丈夫です。

ミヤマクワガタの♀はオオクワガタやヒラタクワガタ等によく見られる子食いの可能性は低いと思いますので、多少割り出しする期間を長く持っても大丈夫かと思います。

あくまで私の場合になりますが、大体産卵セット開始して、約1ヶ月半~2ヶ月程度を目安に割り出すようにしています。

ただし飼育ケース内の環境が急激に悪化したり、ケース側面や底面にまったく卵や幼虫が見られなかったり、♀が全く潜る気配を見せずマット上面を徘徊ばかりしている時は話は別になります。

今回は野外ものの♀はほぼ交尾が終了していると言っても過言ではないので、♀の持ち腹を期待して、そのまま♀のみを産卵セットに入れるやり方をご紹介しました。

しかし、♀がなかなかマットに潜る行動をしなかったり、何回かセットしても全く産まない場合は、♂がいるならば再交尾をさせた方が良い場合もあると思います。そのあたりは状況を見て臨機応変に対応してあげて下さいませ。

下の画像は過去に行ったミヤマクワガタ産卵セット割り出し風景です。

上手くいけばこのように幼虫を得られる機会も大いにあります。

如何でしたでしょうか?

上記が私の本土産ミヤマクワガタの産卵セットの組み方です。

何度も書いていますが、ミヤマクワガタを産ませるかどうかは温度管理がとても重要になってきます。

低温管理をキープするのは難しいですが、幸い今からの時期は少しずつ寒くなりますので、夏場にセッティングするよりは管理もしやすくなるのではないでしょうか?

機会がありましたら是非一度産卵セットを組み、幼虫飼育を挑戦してみて下さいませ。(^^)

※この方法はあくまでも私:Shihoの産卵セットの組み方です。やり方は人それぞれですので、あくまでご参考程度にご覧頂けますと幸いです。m〈_ _)m※

使用したアイテム

完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵Mat《プロトタイプ》, 産卵木, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2024年9月26日

カテゴリー

使用したアイテム

完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵Mat《プロトタイプ》, 産卵木, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

生き物散策記シリーズのご紹介です。

【散策記:出逢った生き物たち】

アトボシアオゴミムシ

大きさ:約14㎜

【2024/9/17:宮崎県某所:観察者:Shiho】

小さいですが、前胸のメタリックグリーン色がとてもキレイなアトボシアオゴミムシ

ゴミムシというにはキレイ過ぎる!!💦

ナガサキアゲハ♂

大きさ:約70㎜

【2024/9/17:宮崎県某所:観察者:Shiho】

我が家の庭で舞っていたナガサキアゲハ♂

大きな、とても格好良いアゲハチョウ種です。

ラミーカミキリ

大きさ:約13~15㎜

【2024/9/17:宮崎県某所:観察者:Shiho】

小さいカミキリですけど、とても美しいラミーカミキリ

私の大好きなカミキリ種の一つです^^

エダナナフシ

大きさ:約60㎜

【2024/9/17:宮崎県某所:観察者:Shiho】

葉上にいたのは、エダナナフシ

この個体は60㎜と大きくありません。

大きくなると100㎜をゆうに超えてきます、それはもう迫力があります!

ドウガネブイブイ

大きさ:約20㎜

【2024/9/17:宮崎県某所:観察者:Shiho】

よく見かけるコガネムシ種の一つ、ドウガネブイブイです。

葉上で休んでいる所をパチリ!^^

オオシオカラトンボ

大きさ:約55㎜

【2024/9/17:宮崎県某所:観察者:Shiho】

オオシオカラトンボです。

シオカラトンボよりも、より濃い青色で美しい種です。

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

9月も下旬に差し掛かり、否応なしに秋の気配も漂っています。。

ヒガンバナがキレイに咲く時期となって来ました。

前回の野外採集は、あまりにもこの時期にしては頭数が少なかったので、今日はポイントを変えてみることにしました。

今回のポイントは私の中でもかなり有力なポイントです。

それではその時の様子をご紹介します。

【2024/9/19の採集】

コクワガタ♂

体長:約♂20㎜ほど

【2024/9/19:宮崎県某所:観察者:Shiho】

ポイントに到着してすぐに、ハルニレ木に頭を突っ込む食欲旺盛なコクワガタ♂の姿を発見!

ほんとにすぐに見つけられたので、

「よしよし、まだいるいる!」

とテンションも上がりました!

そして、このコクワ♂がいた木を軽く叩いてみると、

ノコギリクワガタ♂

体長:約♂30㎜前半

【2024/9/19:宮崎県某所:観察者:Shiho】

ポトっと、ノコギリクワガタ♂が落ちて来ました!

擦れも無くとてもキレイな個体です。

ヒラタクワガタ♂&♀

体長:約♂50㎜程、♀30㎜程

【2024/9/19:宮崎県某所:観察者:Shiho】

こちらのハルニレの樹皮裏にはヒラタクワガタの♂♀ペアがいました。

隠れているようで隠れきれていなませんね笑

ヤマナシ

【2024/9/19:宮崎県某所:観察者:Shiho】

採集途中にヤマナシが見事に実っているのを見つけました。

画像だけ見ると凄い立派で美味しそうなのですが、残念ながら市販ものと比べるとあまり甘くはありません。。

生食も出来ますが、一般には果実酒を作るのに用いられるそうです。

こちらのハルニレを叩いてみると、

ポトッっと、

小さい音で何か落ちて来ました。

おおっ~!!

ミヤマクワガタ♂

体長:約♂40㎜後半

【2024/9/19:宮崎県某所:観察者:Shiho】

何とミヤマクワガタ♂が落ちて来ました!

前回見かけなかっただけに、これは嬉しい!!

やっぱりポイントによるってことですね~。。

カブトムシ♂

体長:約♂40㎜ほど

【2024/9/19:宮崎県某所:観察者:Shiho】

上記ミヤマと同時に小型のカブトムシ♂も落ちて来ました。

背中に大きな穴、クワガタにやられたのでしょうか?

こちらの細いハルニレの樹皮裏からは、

コクワガタ♂&♀

体長:約♂30㎜半ば、♀20㎜半ば

【2024/9/19:宮崎県某所:観察者:Shiho】

小型のコクワガタ♂♀が入っていました。

コクワガタは寒さに強く、状態が良ければ越冬もする種ですので、まだまだ元気ですね^^

このハルニレ木を叩いてみると、

2つのまぁまぁ良い落下音!

探し当ててみると、

ミヤマクワガタ♂

体長:約♂66.8㎜

【2024/9/19:宮崎県某所:観察者:Shiho】

おおおっ、

なかなか大型のミヤマクワガタ♂でした!

この時期らしく片アゴ欠損状態でしたが、その他は少々の擦れキズはあるもののとても元気な個体!

この日2頭目のミヤマクワガタに出逢えてラッキーでした!^^

そしてもう一頭、

アカアシクワガタ♂

体長:約♂38.5

【2024/9/19:宮崎県某所:観察者:Shiho】

おおおー、これはっ!!

アカアシクワガタじゃないですかー!!

小さい個体ですが、今シーズン初採集のアカアシです!

この種も寒さに強い種ですので、この位の時期ならば問題ないといったところでしょうか。

と、このような感じで9月下旬の採集を楽しみました。

今回はポイント変えて攻めてみた成果も出て、ミヤマクワガタを再び見つけることが出来ました。

そして今シーズン初採集のアカアシクワガタまで。。

見かけた頭数は、全体で約30頭ほど。。

いやぁ、宮崎の夏はまだまだ終わりませんよ~笑!^^

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

※ 海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

生き物散策記シリーズのご紹介です。

【散策記:出逢った生き物たち】

コオニヤンマ

大きさ:約87㎜

【2024/9/13:宮崎県某所:観察者:Shiho】

おおっつ、オニヤンマだー!・・・

と、思いましたが、コオニヤンマでした。

しかしこの個体もなかなか大型で迫力があります。

ルリタテハ

大きさ:約40㎜

【2024/9/13:宮崎県某所:観察者:Shiho】

タテハチョウの一種、ルリタテハ

黒い下地に瑠璃色のブルーが何とも美しい蝶です。

ツクツクボウシ♂

大きさ:約25㎜

【2024/9/13:宮崎県某所:観察者:Shiho】

夏の終わりによく見かけるようになるツクツクボウシ

この独特の鳴き声を聞くと、夏の終わりを感じさせられてしまいますね。

ヒメオサムシ

大きさ:約25㎜

【2024/9/13:宮崎県某所:観察者:Shiho】

色合いが美しいヒメオサムシ

私が通うフィールドではなかなか珍しいです。

コマダラナガカメムシ

大きさ:約10㎜

【2024/9/13:宮崎県某所:観察者:Shiho】

この種も初見でした。

コマダラナガカメムシという種らしいです。

これもまた美しい色合いですね^^

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

最近のコメント