野外で出逢う可能性がある「危険生物」

第3回目の今回は、日本に生息する危険な昆虫類についてご紹介したいと思います。

【危険生物】

(昆虫類編)

オオスズメバチ

毎年必ずと言っていいほど被害報告がニュースでも上がります。

スズメバチです。

上記画像はスズメバチ種の中でも最大のオオスズメバチ

どにかく獰猛で攻撃的です。特に晩夏は更に攻撃性が増すので注意が必要です。

見付けたら近づかないようにしましょう。

スズメバチ種には他にも、

キイロスズメバチ

キイロスズメバチや、コガタスズメバチ等、他種も多数います。

いずれも注意が必要です。

ハチ類にはスズメバチ種以外にも、

アシナガバチ種

(※画像はキアシナガバチ)

ミツバチ種

(※画像はニホンミツバチ)

アシナガバチ、ミツバチなど他にも多数います。

ミツバチなどは攻撃性は低いですが、それでも刺されたらアナフィラキシーショックを起こす可能性もありますので注意が必要です。

ムカデ種

(※画像はトビズムカデ)

ムカデです。

ムカデも攻撃性が高く、噛まれたら大変痛いです。

木のウロや樹皮裏などに潜んでいることも多いので注意しましょう。

マダニ種

(※画像はキチマダニ)

山の中で最も遭遇率が高く、やっかいと言っても過言でないのがマダニです。

マダニに刺されると、ライム病やSFTS(重症熱性血小板減少症候群)という病気を感染させる恐れがあり、こちらも毎年死亡者が出るなどニュースで流れています。

山中に入る時には、長袖、長ズボン、手袋は勿論のこと、首元まできっちりタオルで捲くなどガードしましょう。

ヤマビル種

(※ 画像はニホンヤマビル)

山中で動いていると、いつのまにか服の中に入って来て、吸血をするヤマビル

こいつもなかなかやっかいな相手です。

血を吸われると、その箇所がなかなか血が固まらず止まらなくなります。

対策としては、専用のヒル対策スプレーや、濃度の高い塩水を作って、それと長靴の上から足首辺りに巻いておくと意外にも効果的です。

カトウカミキリモドキ

カミキリモドキ種の一つ。

本来はアオカミキリモドキの方がよく知られていますが、カトウカミキリモドキ画像を所持していたのでごちらを紹介してみました。

危険を察知すると足などから毒液を出し、それが皮膚などに付くと火傷をしたようにただれることがあるので素手で触るのは避けましょう。

アオバアリガタハネカクシ

うかつに潰したり傷をつけたりすると、毒を含んだ体液が出て来ます。

通称「やけど虫」とも言われているそうです。

ツチハンミョウ

刺激を受けると、脚の付け根の部分から毒を含んだ体液を出すので注意が必要です。

ハンミョウの名が付いていますが、あのよく飛び回るナミハンミョウ等とは全く違うタイプです。

ヨコヅナサシガメ

山だけでなく、市内の公園などの樹木上でよく見かけます。

毒はありませんが、触ると、尖った長い吻で刺されると、とても痛いので要注意!

今回上記の危険な昆虫例を挙げてみましたが、この他にも、高温ガスを発射するミイデラゴミムシや、猛毒のセアカゴメグモ、天狗熱などを媒介する蚊(ヒトスジシマカ)等々、他にも例を挙げればキリがありません。

昆虫を見つけても、知らない昆虫にはむやみに素手などで触らないようにしましょう。

※ 上記でご紹介した以外の種でも危険な生物は他にも沢山いますので、接触する可能性がある場合には十分注意しましょう!

※ここで紹介したものはあくまで私個人の考え方や思うものです。

人によっては捉え方など様々ですのであくまでも参考までにご覧頂ければ幸いですm(__)m

使用したアイテム

生き物散策記シリーズのご紹介です。

【散策記:出逢った生き物たち】

カラスヤンマ♀(四国・九州個体群)

体長:約85㎜程度

【2024/6/19:宮崎県某所:観察者:Shiho】

ミナミヤンマ科のカラスヤンマ♀個体です。

この個体は、名前の特徴であるカラスのような黒い羽模様はなく、四国と九州で見られる模様柄ということらしいです。

大型ですがちょっと身体の線が細い気がしますが、なかなか格好良いです。

この霊芝系のキノコ上で見つけたのは、

コブスジツノゴミムシダマシ♂♀

体長:♂約8㎜、♀6㎜程度

【2024/6/19:宮崎県某所:観察者:Shiho】

ゴミムシダマシの一種、コブスジツノゴミムシダマシの♂♀

ゴミムシダマシですが、♂は角があり、ちっちゃいカブトムシみたいでとても格好良いです。

霊芝系のキノコを食するようです。

キノコヒゲナガゾウムシ

体長:約9~10㎜程度

【2024/6/19:宮崎県某所:観察者:Shiho】

同じくキノコで見つけたのは、キノコヒゲナガゾウムシ

こちらのキノコの種類は分かりませんが、オレンジ色のキノコで沢山見つけました。

モンキアゲハ♂

大きさ:約70㎜程度

【2024/6/19:宮崎県某所:観察者:Shiho】

大きな黒アゲハ類の一種、モンキアゲハ

こちらではよく見かける種です。

オオセンチコガネ

大きさ:約18㎜程度

【2024/6/19:宮崎県某所:観察者:Shiho】

フィールド上を飛んでいたのは、オオセンチコガネ

とってもキレイな赤系色で、飛んでいてキラキラ輝いていました。

糞虫ですが、飼育ではゼリーも食しますのでエサには困りません。

キバネマルノミハムシ

大きさ:約3㎜程度

【2024/6/19:宮崎県某所:観察者:Shiho】

葉上で見つけたのは、キバネマルノミハムシ

とても小さいですが、キレイな種です。

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

6月も下旬に入り、梅雨の本格化と同時にクワガタ達のシーズンも活気を帯びて来ています。

と同時に、月夜野きのこ園の若き月虫メンバー達も時間があれば採集に行っているようで、採集報告も続々と上がってきています。

ここで、月虫メンバーの皆の記録を残してみようかと思い、月虫メンバーによる「野外採集個体ギネス」というものを記録してみようと考えました。

以下が、昨日(6/25)の時点での月虫メンバーの主な記録です。

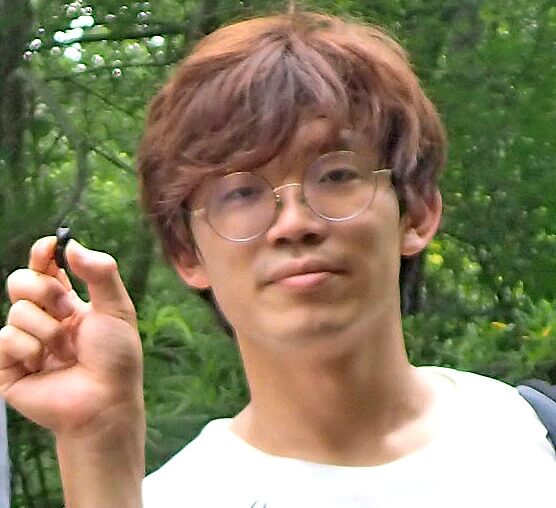

月虫メンバー:こうちゃん

現時点で、こうちゃんからは、

ミヤマクワガタ♂

体長:約♂63.0㎜:現ギネス個体

【2024/6/上旬:群馬県某所:観察者:こうちゃん】

ノコギリクワガタ♂

体長:約♂62.0㎜(下個体):現ギネス個体

【2024/6/上旬:群馬県某所:観察者:こうちゃん】

アカアシクワガタ♂

体長:約♂32.0㎜:現ギネス個体

【2024/6/中旬:群馬県某所:観察者:こうちゃん】

スジクワガタ♂

体長:約♂30.0㎜

【2024/6/上旬:群馬県某所:観察者:こうちゃん】

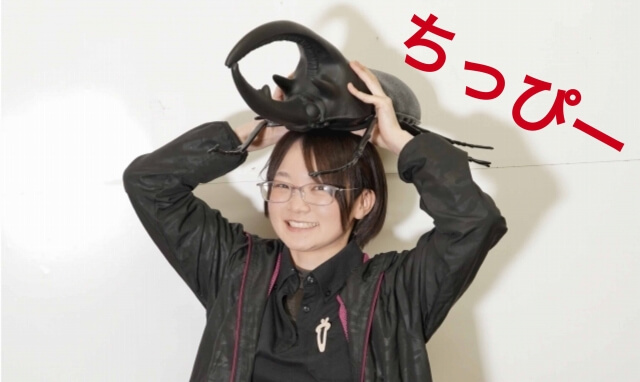

月虫メンバー:ちっぴー

ちっぴーからは、

ミヤマクワガタ♂

体長:約♂55.0㎜

【2024/6/上旬:群馬県某所:観察者:ちっぴー】

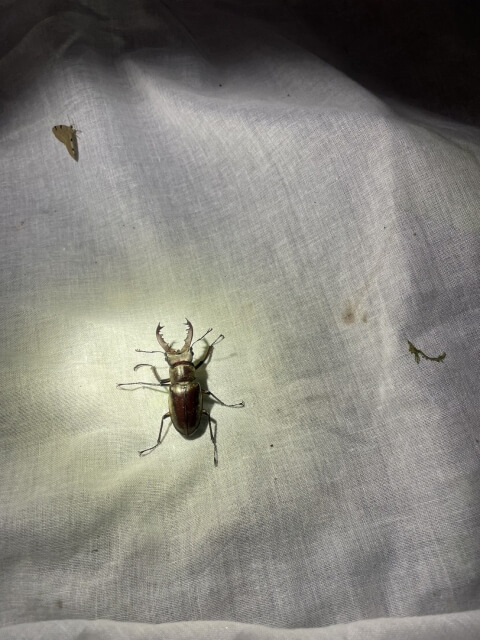

ノコギリクワガタ♂

体長:未測定

【2024/6/24:群馬県某所:観察者:ちっぴー】

月虫メンバー:しょうた

しょうたからは、

コクワガタ♂

体長:約♂47.1㎜:現ギネス個体

【2024/6/中旬:群馬県某所:観察者:しょうた】

ミヤマクワガタ♂

【2024/6/上旬:群馬県某所:観察者:しょうた】

ノコギリクワガタ♂

【2024/6/中旬:群馬県某所:観察者:しょうた】

月虫メンバー:ずーかー

月虫メンバー:ずーかーからは、

ミヤマクワガタ4♂

体長:♂60.8㎜(一番最大の個体で)

【2024/6/25:群馬県某所:観察者:ずーかー&しょうた】

ずーかーは、昨日採れたてホヤホヤです^^

このうな感じで、メンバーの皆から採集報告が続々と入っています。

整理してみると、

現時点では、こうなっております。

今年度(2024度)の採集ギネスと、歴代採集ギネスを同時に更新していく予定です。

今年より始めたばかりですので、今年の現時点では、今年度採集ギネスと歴代採集ギネスは同一となってしまいますが、来年以降は過去も含めた最大個体のみが歴代採集ギネスとなります。

皆様、暖かく見守って頂ければ幸いですm(__)m

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

※ 海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

6月も下旬に入り、梅雨も本格的になって来ています。

本来私の採集スタイルは早朝~なのですが、なかなか雨間等、条件があまりよくありません。

6/21のこの日は、早朝は雨が降ったものの、午前中には晴れ、午後は素晴らしい雲一つない晴天になったことで気温もグンと上昇し、かつ蒸し上がりました!

とっても好条件だと判断し、普段はあまり行かない夕方からの採集に出かけてみました。

その時の様子をご紹介します。

【2024/6/21:夕方採集】

採集ポイントに到着したのは午後4時過ぎ。

場所によっては少し暗くなっているものの、まだまだ十分目視出来る範中です。

早速探していくと、

ハルニレの樹皮裏には、

ヒラタクワガタ♂、♀3頭

体長:約♂66㎜、♀は未採集により未測定

【2024/6/21:宮崎県某所:観察者:Shiho】

素晴らしい光景が広がっていました。

大型のヒラタクワガタ♂と、♀3頭、樹皮裏に隠れていました。

しかもこの♂、サイズも♂66㎜ありました。

幸先良いスタートです。

こちらのハルニレを蹴ってみると、

ボトっっ!!

大きな、落下音がしました!

おおっ、これは大型か!?

と思い、期待つつ探し当ててみると、

カブトムシ♂

体長:約♂67㎜

【2024/6/21:宮崎県某所:観察者:Shiho】

何と、カブトムシ♂でした。

音が大きいわけです、カブトムシは重量がありますからね💦

カブトムシは今シーズン初採集。

確かにそろそろ出て来ても良い頃ではありますよね。

その後も、

木々をチェックしていくと、

ヒラタクワガタ♂

体長:約♂55㎜

【2024/6/21:宮崎県某所:観察者:Shiho】

ヒラタクワガタ♂

体長:約♂53㎜

【2024/6/21:宮崎県某所:観察者:Shiho】

ヒラタクワガタを多数見つけることが出来ました。

これらは主に樹木上にいて、ウロなどからは出て活動しているようでした。

勿論、ヒラタ以外にも、

ミヤマクワガタ♂

体長:約♂61㎜

【2024/6/21:宮崎県某所:観察者:Shiho】

ミヤマクワガタ♂など落ちて来ました。

そうやって採集している内に、

そろそろ周りも暗くなり、いよいよ目視では厳しくなって来ました。

と、言いつつ、

もう少しだけと、採集を続行・・

ハルニレの隙間には、

コクワガタ♂

体長:約♂38㎜

【2024/6/21:宮崎県某所:観察者:Shiho】

ヒラタクワガタ♂

体長:約♂50㎜

【2024/6/21:宮崎県某所:観察者:Shiho】

この時間帯になると樹木上を闊歩する黒系クワガタ達も更に多くなって来ました。

この2頭がいた木を蹴ってみると、

ノコギリクワガタ♂

体長:約♂64㎜

【2024/6/21:宮崎県某所:観察者:Shiho】

ノコギリクワガタ♂が落ちて来ました。

この時、他にもあと1~2頭落ちたと思ったのですが、暗くて見つけきれず。。。

いよいよ、ここら辺りが潮時かなと判断し、終了としました。

この時点で、19時少し前という時間帯でした。

今回は夕方からの採集を楽しみました。

採集したヒラタクワガタ♂の一部

体長:約53~66㎜

【2024/6/21:宮崎県某所:観察者:Shiho】

採集時間帯が夕方~宵の口くらいともあって、ヒラタクワガタを多数見かけることが出来ました。

この時間帯は外で活動する時間帯なので、ウロや樹皮裏などではなく、樹木上を活発に闊歩している個体も多くいました。

やはり西日本はヒラタが多いですね。

また今シーズン初のカブトムシにも出逢うことが出来ました。

こちらも夜行性色が強いので、夜にかけて出て来てたのかもしれません。

夕方~夜間採集もいつもと違って楽しかったです^^

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

※ 海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

生き物散策記シリーズのご紹介です。

【散策記:出逢った生き物たち】

今回は月虫メンバーによる生き虫の採集報告がありましたので、関東・群馬県でみつけた生き物達をご紹介します。

探して来てくれたのは、

月虫メンバー:しょうた

月虫メンバーのしょうたからの生き虫報告です。

オオミズアオ♂

【2024/6月中旬:群馬県某所:観察者:しょうた】

とってもキレイな蛾、オオミズアオ

しょうたが先日ライトトラップをした時に飛来した個体で、発生初期らしく♂とのこと。

めちゃくちゃキレイですよね!!

私も今年是非見てみたい種の一つです。良いなぁ~、羨ましい!

ナミハンミョウ♂

【2024/6月中旬:群馬県某所:観察者:しょうた】

ハンミョウ種の一つ、ナミハンミョウ

とてもキレイな種で、ピョンピョンと飛びすばしっこいです。

アカスジキンカメムシ

【2024/6月20日:群馬県某所:観察者:しょうた】

そしてアカスジキンカメムシ

とてもキレイなカメムシ種

私も地元・宮崎で探していますが、この種はまだ見つけきれていません。

しょうた曰く、「クワガタ採集してるとめちゃくちゃいますよ!」とのこと。

羨ましい限りです。

私も来月は群馬に行くので、是非お目にかかりたいと思っているところです。

次に生き虫を紹介してくれるのは、

月虫メンバー:よっしー

月虫メンバーのよっしーからの生き物報告です。

マメコガネ

【2024/6月:群馬県某所:観察者:よっしー】

葉上でよく見かけるマメコガネ

人の気配を察知すると、すぐに足を延ばすポーズを取ります。

面白いですよね^^

ヒメボタル

【2024/6月:群馬県某所:観察者:よっしー】

ホタル種の一つ、ヒメボタル

光るホタルです。

オトシブミのゆりかご

【2024/6月:群馬県某所:観察者:よっしー】

オトシブミが子供を守り、育てるために葉を巻いて作るゆりかご。

私はまだ実際に見たことないのですが、これよく気付きましたよね?

中がどうなっているのか気になります^^

と、このような感じで今回は月夜野きのこ園がある群馬県から、月虫メンバー、しょうた、よっしーが生き物観察報告をしてくれました。

そろそろ夏も本番に入りはじめ生き物の数や種もグンと増えて来ていますね。

今後もどのような生き物達に逢えるか楽しみです^^

しょうた、よっしー、生き物観察報告ありがとうね~。

またよろしく!^^

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

前回からの続き、野外で出逢う可能性がある「危険生物」

第2回目の今回は、日本に生息する危険な爬虫類、両生類についてご紹介したいと思います。

【危険生物】

(爬虫類&両生類編)

ニホンマムシ

毒ヘビの代表格と言っても過言ではないでしょう。

ニホンマムシです。

あまり大型のヘビではありませんが、その毒は超強力!

草むらや林などに入る時は特に注意しましょう。長靴は必須です!

ヤマカガシ

毒の強さは最強との呼び声も高いのが、このヤマカガシ

性格的には大人しく攻撃的ではないものの注意が必要です。

身体に赤い模様が混じっているので、他種の蛇とは区別出来ます。

ヒキガエルを主食としており、そのヒキガエルの毒を取り込んで毒としてると言われています。

水辺を中心に行動しており、山間部の川などで遊ぶときには注意が必要です。

ハブ

こちらも毒蛇として有名なヘビ。

沖縄や鹿児島・南西諸島などに生息するヘビです。

毒性が強く、攻撃的ですので遭遇した際には十分に注意しましょう!

ヒキガエル種

(※画像はニホンヒキガエル)

日本のカエルにも毒がある種がいます。

その代表格がヒキガエルです。

目の後ろにある辺りから白い毒液を出すらしいです。

素手でさわって、その手で目を擦ったり、口内を触ったりすると危険ですので素手では触らないようにしましょう。

※ 上記でご紹介した以外の種でも危険な生物は他にも沢山いますので、接触する可能性がある場合には十分注意しましょう!

※ここで紹介したものはあくまで私個人の考え方や思うものです。

人によっては捉え方など様々ですのであくまでも参考までにご覧頂ければ幸いですm(__)m

使用したアイテム

皆さんが大好きな野外採集!

夏になると特にクワガタ、カブトムシを求めて山に行きたくなります。

そんな時注意するのが「危険生物」と呼ばれる、動物、昆虫、植物の存在です。

今回は野外で出逢う可能性がある主だった「危険生物」についてご紹介してみたいと思います。

調べてみると、種類、数的にも結構ありそうなので、数度に分けて紹介します。

まず今回は、危険生物:哺乳類編です。

【危険生物】

(哺乳類編)

ヒグマ

国内でもっと大きい陸上生物で、強さも最強!

子連れの時は特に攻撃的になります。

日本での生息域は北海道のみですので、北海道での野外採集時には気を付けましょう!

ツキノワグマ

クワ種で一番多く見られるのがこのツキノワグマでしょう。

ヒグマに負けず劣らず獰猛ですので注意が必要です。

こちらも子連れ時には要注意!

イノシシ

野外採集時に一番多く見かける危険哺乳類がこのシノシシ

実際私も一シーズンに何度もお目にかけます。

子供は「ウリ坊」と呼ばれ可愛いですが、子供連れのイノシシは狂暴ですので注意が必要です。

ニホンザル

人間に対して直接的は被害はあまり聞きませんが(農作物被害はよく聞きます)、サルも注意するべき対象の一つです。

たいがい群れで行動しており、力も強くすばしっこいです。

可愛いからといって不用意に近づくのは危険です。

※ 上記でご紹介した以外の種でも危険な生物は他にも沢山いますので、接触する可能性がある場合には十分注意しましょう!

※ここで紹介したものはあくまで私個人の考え方や思うものです。

人によっては捉え方など様々ですのであくまでも参考までにご覧頂ければ幸いですm(__)m

使用したアイテム

生き物散策記シリーズのご紹介です。

【散策記:出逢った生き物たち】

ショウジョウトンボ♂

体長:約50㎜程度

【2024/6/13:宮崎県某所:観察者:Shiho】

日本一赤いトンボともいわれるほど真っ赤なショウジョウトンボ♂

とっても色鮮やかで美しいです。

アカメガシワの葉枝をチェックしていると、なにやら虫らしき影が見えました。

その正体は、

アカギカメムシ♀

体長:約20㎜程度

【2024/6/13:宮崎県某所:観察者:Shiho】

主に南方系に生息する大型のアカギカメムシ

これ、ずっと探していたカメムシ種の一つだったのでとても嬉しかったです^^

この個体は白色系タイプのようですが、黄色や赤色など様々な色彩変化があるらしいです。

この白色タイプも良いのですが、赤色の個体は特に美しいみないので、是非お目にかかってみたいものです。

アオスジアゲハ

【2024/6/13:宮崎県某所:観察者:Shiho】

地面で吸水していたのは、山間部などではよく見られる蝶の一つ、アオスジアゲハ

普通に沢山見られる種ですが、美しい種です。

シモフリヤチグモ♀

体長:約50㎜程度

【2024/6/13:宮崎県某所:観察者:Shiho】

地面で動いていたシモフリヤチグモ♀

なかなか迫力があります。

ナミハンミョウ♂

体長:約13㎜程度

【2024/6/13:宮崎県某所:観察者:Shiho】

同じく地面でピョンピョンと飛んでいたのは、ナミハンミョウの♂個体

このキレイな色柄に強面の甲虫で、肉食の獰猛なハンターでもあります。

アマビコヤスデ

体長:約40~45㎜程度

【2024/6/13:宮崎県某所:観察者:Shiho】

地面にあった倒木の下を見てみると、アマビコヤスデがいました。

足等の部分は少し青緑かかった色合いをしています。

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

6月に入り、ついに月夜野きのこ園がある群馬県・みなかみでもクワガタが現れ始めたようで、私の方に月虫メンバーから採集したとの報告が入って来ています。

今回は、群馬県・みなかみでの月虫メンバーによるクワガタ採集報告をご紹介します。

【月虫メンバーによるクワガタ採集報告】

月虫メンバー中、最速でクワガタの採集報告が来たのが、

月虫メンバー:こうちゃん

こうちゃんでした!!

時期は6月上旬。

採集したのはコクワガタ♀

残念ながらこの時の画像は撮影せずありませんが、月虫メンバー中一番乗りでの採集報告でした。

さすがこうちゃん!

次に採集報告があったのは、

月虫メンバー:ちっぴー

お馴染み、月虫の紅一点メンバー、ちっぴー!

そのちっぴーが採集したのが、

ミヤマクワガタ♂

体長:約♂55㎜

【2024/6/7:群馬県某所:観察者:ちっぴー】

ミヤマクワガタ♂でした。

ちっぴー曰く「今シーズン初のクワガタ採集で嬉しい!」とのこと。

採集したのは、街灯

いわゆる街灯採集です。

採集した初ミヤマを鑑賞に浸るちっぴー、

シーズン初採集は誰しも嬉しいものですよね^^

おめでとう、ちっぴー、この調子で頑張ってね!^^

そして、6/9に採集報告が来たのが、

再びこうちゃん!

ノコギリクワガタ♂

体長:約♂60&61㎜

【2024/6/9:群馬県某所:観察者:こうちゃん】

ノコギリクワガタ♂

体長:約♂45㎜

【2024/6/9:群馬県某所:観察者:こうちゃん】

ミヤマクワガタ♂

体長:約♂55㎜

【2024/6/9:群馬県某所:観察者:こうちゃん】

ノコギリクワガタ♂複数とミヤマクワガタ♂をGETしたとの報告が入りました!

採集形態はちっぴーと同じく「街灯採集」

60㎜UPのノコギリ大歯型、とてもキレイですね。

街灯採集でも結構採れるものですねー。

樹液採集ばかりしている私にとっては何だか新鮮です!

来月群馬に行く予定なので、こうちゃんに連れて行ってもらおうかと思っています💦

※また画像はありませんが、この後、樹液でもノコギリ等を確認したそうです。

そして、更に次の日の6/10日、いわゆる一昨日ですね、

またしてもこうちゃんより採集報告が入りました。

こうちゃん、採集熱が熱い!!

ミヤマクワガタ♂:約63㎜

コクワガタ♂:約42㎜

【2024/6/10:群馬県某所:観察者:こうちゃん】

樹液に来ていたミヤマクワガタ♂とコクワガタ♂を見つけたとのこと!

今度は樹液の現場もばっちり撮影!

いやぁ、良いシーンですね。

まさに夏が来たって感じがします^^

ミヤマはまだ体毛が生え揃っていてキレイですねー!

と、このような感じで、月虫メンバーよりクワガタ採集の報告が続々と入って来ております。

6月にも入り、いよいよ群馬でもクワガタ達が活動を活発化したようですね。

こうちゃん、ちっぴー、お疲れ様でした。

この調子でガンガン行っちゃって下さいね。

他の月虫メンバーの皆からの報告も待ってるよ~^^

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

※ 海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

2024年度版「クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木とは?」シリーズ。

今回は【コナラ】の木のご紹介をさせて頂きたいと思います。

※日本全国にはクワガタ、カブトムシが集まる木はかなり数多くあって、すべての木をご紹介するのは難しいです。また木の名称も私がご紹介するのは確実なものではないかもしれません。

木は地域によって呼び方も変わったり、愛称などで呼ばれていることもよくあります。よって今回ご紹介する木の名称も、見る方によっては「えっ、その名前違うよ」と思われる方もいらっしゃると思いますが、そこの所はご勘弁頂きながらご覧頂けますことをご了承くださいませ。m(_ _)m

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

第3回目:【コナラ】の木のご紹介です。

【コナラ】

<Shiho採集実績>

ミヤマクワガタ

ノコギリクワガタ

コクワガタ

スジクワガタ

アカアシクワガタ

カブトムシ

カナブン

アオカナブン

私の中ではハルニレ、クヌギの強力ツートップに次点に当たる木、コナラです。

コナラはあくまで私の感覚ですが、先に紹介したクヌギ、ハルニレと比べると、樹液的には若干ですが薄くさらっとした印象があります。でも時には下記画像のように樹液が噴出している所もあり、甘酸っぱい発酵臭がします。

クワガタムシ、カブトムシを引き付ける力は強力!木の穴(ウロ)で採れるというよりも、木の枝や幹についているといったような感じでしょうか。よってルッキング採集や蹴り採集がメインの採り方となります。

またコナラは平地~比較的標高の高い場所でも幅広く見かけます。

2016年の群馬県での採集では念願の大型ミヤマクワガタも採集することが出来ました。

群馬県産ミヤマクワガタ♂72mm

(2016年採集個体)

群馬県産ノコギリクワガタ♂70mm

(2017年採集個体)

このような木を見つけた場合は、とりあえずチェックしてみて下さいませ。

如何でしたでしょうか?

今回、クワガタムシ、カブトムシが集まる木の紹介、【コナラ】の木をさせて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山ございます。

それにつきましてはまた次回以降の飼育日記でご紹介させて頂きたいと思います。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。

今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。

今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。

きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。(^^)

※この日記上で述べている考え方や方法はあくまで私(Shiho)自身の考え方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

最近のコメント