皆様こんにちは、飼育&野外採集担当のShihoです。

私事ではございますが、今年2回目の日記記事を書いた後、1/6に自宅で脳梗塞を起こしてしまいまして、本日まで入院を余儀なくされておりました。

そのせいで飼育日記の記事が更新出来ずに申し訳ございませんでした。ご覧頂いていた皆様に深くお詫び申し上げますm(__)m

幸い軽い脳梗塞だったので、身体も後遺症もなく、元気にしております。

来週よりまた飼育日記の方も再スタート致しますので、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

飼育&野外採集担当:Shiho

使用したアイテム

今回はスマトラオオヒラタの幼虫についてご紹介してみたいと思います。

※入手出来る幼虫はその時に応じますので、令数が異なる場合があります。また個体差もあると思いますので、あくまで参考画像としてご覧頂ければ幸いです※

【スマトラオオヒラタ♂】

(下記画像幼虫が羽化した個体)

【種類】

オオヒラタクワガタ

産地:スマトラ島

【令数】

3令(下記画像の幼虫)

スマトラオオヒラタ♂3令頭部

スマトラオオヒラタ♂3令全体画像

この3令時、52gありました。

上記がスマトラオオヒラタ幼虫の画像です。

さすがに日本産のヒラタ幼虫とは各段に大きさが違いますね。

凄い迫力です!

如何でしたでしょうか?

今後もまた少しずつではございますが、画像等が入手出来た時には【幼虫観察シリーズ】という名の元でご紹介できればと思っております。

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

A・HAPPY NEW YEAR !

新年明けましておめでとうございます!

本日:1/4より月夜野きのこ園2023年度の仕事初めとなりました。

皆様、良いお正月は過ごされましたでしょうか?

私個人の話ではございますが、久しぶりにゆっくりとした正月を過ごすことが出来まして、気分もリフレッシュ出来たような感じです。

今年も情報などを、より一層お届けできれば良いと思っております。

それでは、今年度もどうぞよろしくお願い申し上げます m(__)m

月夜野きのこ園スタッフ一同

使用したアイテム

本日:12/28で月夜野きのこ園の2022年度の仕事納めとなります。

気が付けば今年もあっという間に終わりになってしまいましたね。

今年は年間月夜野きのこ園が行っている2つの内の一つ、クワガタワイワイの方は開催することが出来て、まだコロナ渦の中ですが、一歩前に進めたかなという感じがしております。

また月虫の方でも月夜野昆虫クラブに若い新メンバー達が沢山入って来まして、より賑やかに、より活力が増しました!

今後は色んなテーマを題材にして充実度を増して情報を提供させていきたいと思っております。

皆様、今年度も大変お世話になりました。

また来年度もどうぞよろしくお願い申し上げます。

ではよいお年をお迎えくださいませ m(__)m

月夜野きのこ園スタッフ一同

使用したアイテム

前回の日記では横に蛹室を作る種用の人工蛹室の作り方をご紹介しました。

ですが、一部のカブトムシ種などには縦長に蛹室を作るものもあります。

【縦に蛹室を作った国産カブトムシの蛹】

国産カブトムシやヒメカブト種などが該当します。

今回はそういった縦長に蛹室を作る種用の縦長人工蛹室の作り方についてご紹介してみたいと思います。

作成する媒体は園芸用スポンジが一般的ですが、今回はトイレットペーパーの芯を使った作成方法をご紹介します。

まず、トイレットペーパーの芯とティッシュ、クリーンケースsサイズを用意。

トイレットペーパーの芯を約半分にカットします。

カットする長さは幼虫がはみ出ない程度でよいと思います。

カッターよりもハサミの方がやり易いじゃないかと思いました。

クリーンケースsにティッシュを2枚敷いて、 軽く、霧吹きで2,3回ふきます。

前蛹、幼虫をそっと持ち上げて、

丁寧に芯の中に移動させます。

ティッシュに加水したクリーンケース に入れます。

横からそっと、縦に置きます。

大き目の幼虫には芯をそのまま切らずに使いました。

こちらも、横から入れて、縦に置きます。

トイレットペーパーの芯がずれないように固定します。

今回はあまってた芯を詰めて固定しました。

前蛹や蛹も動きますのでトイレットペーパーの芯がずれないように上に何か重石を置くことをお勧めします。

フタとケースの間に新聞紙を挟んで出来上がりです。

無事に羽化してくれる事を願います。

如何でしたでしょうか?

この縦長の人工蛹室作成方法は、月夜野きのこ園:HPの「クワガタ・カブト飼育実験」のコーナーでもご紹介しております。

今回はトイレットペーパーでの作成をご紹介しましたが、園芸用スポンジで作成されても勿論問題ありません。

【参考例:園芸用スポンジで作成した縦長カブトムシ用の人工蛹室:真上から見た様子】

作り方や考え方は人それぞれです。

今回ご紹介したやり方、考え方はあくまでも月夜野流ですので、ご参考程度にご覧頂ければ幸いです。

※やり方には色々な方法があると思います。今回紹介したのははあくまでも私Shihoの考え方による管理方法についてのやり方&見解です。 あくまでご参考程度にご覧頂けますと幸いです。

使用したアイテム

今回は「人工蛹室」の作り方についてご紹介したいと思います。

※ 今回の記事は以前にもご紹介しております。重複引用しますことをご了承下さいませ※

クワガタ、カブトムシの幼虫を飼育していて、幼虫の状態が終盤を迎えた時、幼虫は蛹になる為に蛹室(ようしつ)というものを作り出します。いわゆる蛹の部屋です。

何かの理由で、自力で蛹室が形成出来なかった場合の対処方法として、いわゆる人工蛹室への移行させるという方法があります。

人工蛹室に幼虫を移し替えるには2つのタイミングがあります。

・前蛹状態での移し替え

・完全に蛹になってからの移し替え

です。

完全に蛹になってからの移し替えは比較的楽ですが、前蛹状態での移し替えの場合は、タイミングが重要になってきます。

一番重要なのは、完全に前蛹状態になってから移し替えることです。

前蛹の場合、完全に前蛹状態になると、幼虫の頭(アゴ)と手が完全に固まります。

人工蛹室に移し替えるならばこの状態で移し替えないといけません。

もし頭(アゴ)と手が完全に固まってしまう前に人工蛹室に移し替えてしまうと幼虫はまだ動けますので、その人工蛹室をバラバラに壊してしまう可能性があります。

なので、完全に固まってから移行する。これが私なりに思う鉄則だと考えています。

下の画像が前蛹、手と口が完全に固まった状態です。

この状態のようになってから移行させるのがベスト!

参考例:ヘラクレスの前蛹

では次にその移行させる人工蛹室ですが以下のようなものを準備して下さいませ。

※人工蛹室を入れる容器はプリンカップや飼育ケースなど様々です。あくまでも人工蛹室のサイズに合わせたサイズのものをご用意下さいませ。

|

|

|

|

| スプーン | 園芸用スポンジ | 大きめプリンカップ等 | カッター |

【1】

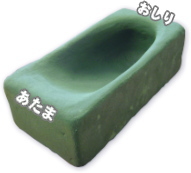

ホームセンターや園芸店で売られている生花やフラワーアレンジ用の

園芸用スポンジを前蛹や蛹にあわせてカットします。

【2】

人工蛹室の大きさをある程度に決め、スプーンを使いあとをつけます。

幅の目安は蛹の幅の約1.3~1.4倍です

【あくまでの一例】

2cm(蛹の幅)×1.3 = 2.6cm

【3】

枠を決めたらスプーンで掘っていきます。

【4】

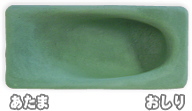

向かって左が「あたま」になります。

「あたま」上に少し傾斜をつけ「おしり」の方を少し深く掘り下げます。

【5】

水分を含ませ削った面を「指のはら」で

やさしく擦り表面を滑らかにします。

最後に水ですすげば人工蛹室の完成です。

【6】

前蛹を入れた様子。

【7】

蛹を入れた様子。

【8】

プリンカップなどの容器に入れ

通気用に穴を開けたフタをし管理します。これで完成です。

次にクワガタではなく大型カブト、ヘラクレス用の人工蛹室をご紹介します。

あくまで私の作り方ですが、私の場合、ヘラクレス用の人工蛹室は「あたま」側の返しを作らず、角が引っかからない様に作ります。 頭側を高くし角度をつける事と、同じく頭側に返しを作らない事で角曲がりを軽減する事ができます。

※ヘラクレスの人工蛹室は大きい為、プリンカップではなくプラスチック容器を使用します。あくまで人工蛹室に合わせた容器をご用意下さいませ。

如何でしたでしょうか?私の場合、上記のようなやり方で人工蛹室を作成しております。

本当は幼虫自らが作成した蛹室に勝てるものはないのですが、何らかの理由によって作成した人工蛹室が不完全な場合もあります。

そういう場合に上記のような人工蛹室を作成し利用するというのも有効な手段の一つだと考えております。

今回ご紹介しました人工蛹室の形状等はあくまでも私のやり方なので、ご参考程度にご覧いただければ幸いです。(^^)

また今回ご紹介したのはヘラクレス等のように横に蛹室を作る用の人工蛹室です。

国産カブトムシやヒメカブト種などは縦長に蛹室を作りますので、人工蛹室の作り方もまた変わってきます。

これはまた次回にご紹介してみたいと思います。

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

今回は幼虫についてのご紹介。

沖縄や離島等を除くほぼ日本全国で見られるカブトムシ、国産カブトムシ(ヤマトカブトムシとも言われています)についてご紹介してみたいと思います。

※入手出来る幼虫はその時に応じますので、令数が異なる場合があります。また個体差もあると思いますので、あくまで参考画像としてご覧頂ければ幸いです※

【国産カブトムシ♂(宮崎県産)参考画像】

【種類】

国産カブトムシ(ヤマトカブトムシ)

産地:沖縄や南西離島等を除く日本各地

【令数】

3令(下記画像の幼虫)

国産カブトムシ♂(3令)の全体像

国産カブトムシ♂(3令)の頭部

上記が国産カブトムシ♂(3令時)の画像です。

クワガタ幼虫と違い、頭部はガサガサしていて、色合いも茶褐色なので、すぐに見分けがつきますね。

またクワガタとカブトムシではお尻の割れ目が違います。

① カブトムシ(割れ目が横)

② クワガタ(割れ目が縦)

参考画像の様に、カブトムシ幼虫はお尻の割れ目が横になります。

クワガタは縦に割れています。

如何でしたでしょうか?

国産カブトムシの幼虫は野外でも堆肥等がある場所、腐葉土的になっている場所などで比較的簡単に見つかることがあります。

幼虫飼育も簡単ですので、見つけてみたら、是非飼育して見ては如何でしょうか?^^

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

自分で羽化させるように幼虫飼育している際、♂と♀の交尾時期のタイミングが合わないということはありませんか?

この手の質問はよくあり、折角用意した♂♀が交尾出来ないとなると結構痛いものがあります。

【交配中のゴロファ・ピサロ】

クワガタ、カブトムシを飼育していて、同じ兄弟同士の配合で次世代を作出しようとする際に、♂と♀の交尾可能なタイミングが合わず、繁殖が難しくなってしまったケースが良くあります。

♂と♀の羽化のタイミングが同時期に合致しない事、そのことを私達は

羽化ズレ(うかずれ)

と呼んでいます。

今回はその羽化ズレをいかに少しでも防止するか、あくまでも私:Shihoの個人的な考え方&やり方では御座いますが、その対策方法等をちょっとご紹介してみたいと思います。

※ この内容は過去の日記でもご紹介しております。文章が重複しますことをあらかじめご了承下さいますようお願い申し上げます※

ブリードもの(養殖もの)においては、同じ環境&エサで飼育した場合、♀が♂よりもかなり早くに羽化してしてしまう場合があります。

特に♂が大型に成長するようなものについてはかなりのズレが生じるようです。(例:オオヒラタクワガタやヘラクレス等)

この場合の対策・・と言ってよいのか分かりませんが、私は以下の方法をとることがあります。

①温度差のメリハリをつける事

幼虫飼育時、♂♀の判別が出来るようになったら♂と♀の飼育環境の温度設定に差をつけるというやり方です。

♂を高めの温度の所に置き、♀を低めの所に置く

【具体例】

オオクワガタ♂:25℃管理

オオクワガタ♀:20℃管理

幼虫飼育の場合、管理温度の変化をつけることによって、幼虫の成長曲線は多少なりとも変わってくる傾向があります。

この方法を取ると、高温の場所に置いた幼虫は早く成長し、低めの幼虫はじっくりと時間をかけて成長し羽化する傾向があります。

この成長のスピードを利用したのがこの方法です。

※置き方によっては上と下の部分でかなり差が出る場合もある

※ 温室内でも上の方、ヒーターに近い部分などでは差が出ることも

しかしこれにはデメリットも存在します。

♂を高温でいち早く羽化を急がせた場合、♂の羽化体長はそこまで伸びません。あくまで繁殖専用の♂を作るという意味合いが強くなるような気がします。

体長よりもまずは次世代へのバトンタッチを優先を考えている方には良いかもしれません。

②孵化日の違う♂♀で繁殖を考える

早くに孵化した♂幼虫と、遅くに孵化した♀幼虫で羽化までの時間の差を合わせる

【具体例】

♂幼虫:1月に孵化~10月に羽化

♀幼虫:4月に孵化~10月に羽化

このような感じです。

これは同種であれば別血統(違う親♀)でもよいですが、その場合アウトラインブリードになってしまいます。

血の混濁などを考えると、本来はアウトラインブリードの方が望ましいのですが、同じ親♀(インラインブリード)でやるとすれば、産卵のセット時期をずらし、1回目の産卵セットと2回目の産卵セットの時期をずらすと良いでしょう。

ただ同じ親♀だと寿命もありますので寿命の短いものだと時間をずらした再セット方法は結構厳しい場合がありますので飼育する種類によっては注意が必要です。例を挙げると、パプキン等がそれに当てはまると言えるでしょう。

③♂♀幼虫を同じ容器内で羽化させる(多頭飼育)

※多頭飼育とは一つのケースで複数の幼虫を育てる事

これは昔から言われている方法のひとつですが、幼虫は複数での多頭飼育の場合、近くの幼虫が蛹化の準備を始めると、それに反応して自分も蛹化の準備を始めるという説です。

幼虫同士が同じ容器内で会話とは違う違う信号を出し羽化を合わせているとい説があります。

私もこの方法をやってみた事がありますが、正直実際には上手くいくものと、いかないもの、結果的にはバラバラでした。

しかも残念だったのは羽化時期が合った♂はかなり小型ばかりが羽化してしまい、ボリュームのある♂を求めるにはちょっと厳しい結果になりました。

上記の結果を見て思ったのは、本当は♂♀幼虫が信号を出して羽化を合わせているのではなく、小型の♂ばかり羽化してしまうから偶然にも♀との羽化時期が合ってしまうのではないかということでした。

この件に関してははっきりとしたことは断言出来ないという事が正直な感想です。

如何でしたでしょうか?

今回羽化ズレ対策の具体案として、3つのやり方を書きました。

正直なところ、上記のやり方を実践すれば、絶対うまくいくとは言い切れません。あくまで私が行っているやり方ですので、ご参考程度に聞いていただれば幸いです。

また本当ならば同血統、同兄弟同士の交配、いわゆるインラインブリードはあまりお勧め出来ません。

好みの形を子孫にも維持(遺伝)させる為にはインラインブリードはとても有効な手段ですが、近親交配なので血が濃くなってしまうというリスクがあります。

同血統同兄弟同士で累代を重ねていくと、どんどん血が濃くなりますので、蛹化不全、羽化不全、産卵数減少などといった障害が次第に多くなってきます。

健康をまず第一に考えるならば異血統、異兄弟同士のアウトラインブリードが無難といえるのではないでしょうか。

ご参考程度に聞いて頂ければ幸いです。

※ 今回ご紹介したやり方や考え方はあくまでも私:Shiho個人の見解であって絶対にこうだというわけでは御座いません。やり方は人それぞれですので、あくまでもご参考程度に読んでいただければ幸いです。ご了承下さいませ。

使用したアイテム

今回はシロカブト種、グラントシロカブトの飼育方法についてご紹介したいと思います。

【ティティウスシロカブト♂参考画像】

【飼育種】

【和名】グラントシロカブト

【学名】Dynastes grantii

【産地】アメリカ・アリゾナ等

★★幼虫飼育★★

幼虫飼育は、私は以下の様な方法で行っています。

【使用するお勧めエサ】

きのこマット、完熟マット、

【使用する容器】

♂♀:1400~1800㏄程度のブロー容器

【エサ交換回数】

♂:途中3~4回程度

♀:途中3~4回程度

(※マットの痛み、劣化、エサの減り具合により誤差あり)

【設定管理温度】

23~25℃前後

【羽化までにかかるおおよその時間】

(※ 通年23~25℃前後での管理下)

♂:約11~15ヶ月程度

♀:約10~13ヵ月程度

(※ 管理温度、エサ、湿度、大きさにより誤差あり)

幼虫飼育は比較的簡単。

マットさえ切らさなければすくすくと育ってくれます。

管理温度にもよりますが、過去の飼育では23~25℃前後の管理下(きのこマット、完熟マット使用)で約一年前後程度で羽化してくれました。

★★産卵方法★★

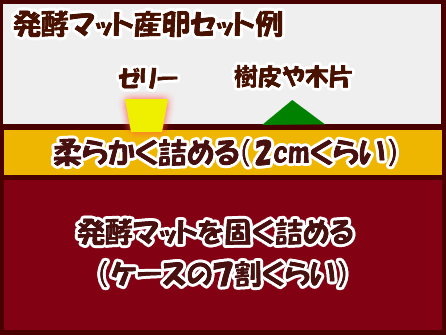

次に産卵セット方法ですが、私は以下のような方法で産卵セットを組んでいます。

【産卵にお勧めのマット】

完熟マット、黒土マット

【セット期間】

こまめに採卵する方法を取ることが多いので、は約2週間に一度の採卵し、採卵後はまた再セットを組むのを繰り返す。

【産卵に使用するケース】

クリーンケースL程度

【産卵管理温度】

25℃前後

【水分量(湿度)】

適量(手で握って土団子が出来、ぎゅっと握った際に指から水が染み出ない程度)

【セット方法】

ケース底面を固くつめ(ケースの3/5位、上部2/5はフンワリと敷き詰めます)

【採卵した卵の管理方法:例】

採卵した際、あくまで私のやり方ですが、上記のようにケースに穴をつくって卵を落とし込み、その上をマットで軽く覆います。

【採卵後の卵の管理】

産卵自体は容易なグラントシロカブトなのですが、他のカブト種と違いある特徴があります。

それは、ほとんどの卵の孵化までの期間が長いという特徴です。

通常採卵した卵は温度管理具合にもよりますが、1~2ヵ月程度で孵化してくれます。

しかしグラントシロカブトの場合、卵によっては5~8か月近くかかってしまうものもいるのです。(※卵の中には例外的に通常のカブトムシ同様1か月程度で孵化する卵も存在します※)

それゆえ、産卵セットを組んだ後は、幼虫が見えてくるまで等の放置産卵はせずに、一定期間ごとに卵を採卵して別管理して孵化させる方法をお勧め致します。

ここがグラントシロカブトの特徴で、採卵した卵を孵化するまでに上手く管理していくことが大きなポイントの一つでもあると考えております。

採卵後の卵を入れたマットなどが時間と共にカビが生えたり、水分が抜けてしまったりすこともあると思います。

その時は、マットを交換したり一度管理セットを解除し、加水調整し、また上記画像のように卵の管理をし直すというやり方を私は取っております。

如何でしたでしょうか?

今回はグラントシロカブトの飼育方法についてご紹介させて頂きました。

採卵後の卵の管理期間の長さ以外は、普通のヘラクレス等と同様の感覚で飼育すれば良いかと思います。

是非皆様も機会がありましたら、一度飼育してみては如何でしょうか?(^^)

※ この日記で紹介したやり方や考え方はあくまで私:Shiho個人の考え方によるもので、それを押し付けるものではございません。あくまでご参考程度にご覧頂ければ幸いです ※

※ この飼育日記では過去にも同じ種類について飼育方法をご紹介しておりますが、過去で取り上げたデータと新しく公開したデータとでは、エサの種類、管理温度、羽化までにかかる日数などに差異が見られる場合がございます。

これは飼育をやりながら、私個人のやり方や考え方が変化しているということですので、今現在での私のやり方や考え方を参考にして頂くならば、一番最新の日付のデータをご参考にして頂けますと幸いです。ご了承下さいませ m(_ _)m

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), プリンカップ, 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2022年12月12日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), プリンカップ, 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

今回のテーマは交尾のやり方についてのご紹介です。

クワカブ業界では、交尾をさせることをペアリングと呼んでいます。

飼育下におけるペアリングには、

「虫の意思に任せる方法」と、

「人が交尾を補助する方法」があります。

この事をそれぞれ、

【同居ペアリング】

【ハンドペアリング】

と呼んでいます。

私もこの2つの方法を使い分けて行っています。

では一つずつご紹介してみたいと思います。

【同居ペアリング】

この方法は、なかなか交尾してくれない、交尾完了まで見届ける時間がない、などといったハンドペアリングが難しい種によく使います。

いわゆる「虫の意思に任せる方法」です。

【やり方】

交尾時期を迎えた熟成した親♂と親♀を、比較的狭い空間(一緒のケース)に一定期間入れておく。

【上記画像はギラファノコギリの同居ペアリングの様子です】

その後は親虫同士の意思に任せて交尾を期待します。

【メリット】

・基本放置なので、手間が要らない。

【デメリット】

・交尾の瞬間が直接見れないことが多いので、交尾成立を確認出来ない場合が多い。

・同居の為、相性が合わないと片親殺しが(主に♀)が発生する場合がある。

・交尾成立まで見守らなければならないため時間がかかる。

手間や時間がかかるハンドペアリングと比べて、とても楽ですが、交尾成立が見届けられない、同居内での♂♀の喧嘩が起こる可能性がある等のデメリットもあります。

勿論自然界ではハンドペアリングなどは行われないので、皆同居ペアリングのようなものですが、すぐにどこにでも逃げられる自然界と違い、飼育管理下ではケース管理の為逃げられず、最悪の場合♀殺しが発生することもよくあります。

それゆえ、私の場合はハンドペアリングが可能なものは全てハンドペアリングで交尾を行うようにし、ハンドペアリングが難しい種に関しては仕方なので同居交尾をさせるようにしています。

上手くタイミングが合えば、

このように交尾している瞬間を見届ける事も出来ます。

【ハンドペアリング】

ハンドペアリングは「人が交尾を補助する方法」です。

主に大型のカブト種でよく使いますが、クワガタでもニジイロやギラファ、オウゴンオニといった比較的体高のあるものに関しては上手くいく場合が多いです。

勿論体高が低いクワガタ(オオクワやヒラタなど)でもやり方次第では上手くいきます。

ハンドペアリングの魅力は確実に目の前で交尾成功を確認出来るというのが大きな強みです。

【やり方】

交尾時期を迎えた成熟した♀の上に後ろ側からそっと♂を乗せます。

背中の小循板部分からフェロモンが出ていると言われているので、あくまで私の場合ですが、♂の口ひげ辺り部分を♀の小循板の辺りに置くようにしています。

【例:ギラファノコギリでの口ひげ&小循板位置】

そうすると♂が♀のフェロモンを嗅いでやがて触覚をピクピク盛んに動かし始めたら交尾開始の兆しありと見ています。

しばらくすると交尾を開始します。

このタイプの交尾は一度交尾をしてしまうと時間的にも結構長く交尾をしてくれる場合が多いです。

上記画像がまさにハンドペアリング時成立の瞬間の様子です。

【メリット】

・交尾成立を確実に確認出来る。

・交尾が成功すれば短時間ですむ。

(※ただし交尾時間が長い個体の可能性もあり)

【デメリット】

・人の手で直接促すので手間が要る。

またクワガタにおいては♀の上に♂を乗せると、♂がなかなか♀を掴みにくいことがよくありますので、特に体高の低いクワガタ(ヒラタクワガタやオオクワガタ等)については後ろから乗せるのではなく、♂と♀をクロスに置くように接すると上手くいく場合が多いです。

ちょっと分かりにくいかもしれませんが、いわゆる♂と♀で十字の形をつくるようにです。

こちらはフェロモンを感知したあと、お尻同士を斜め「V」のような感じで合わせて交尾を始めることが多いです。

如何でしたでしょうか?

今回の日記ではペアリングのやり方、「同居ペアリング」と「ハンドペアリング」についてご紹介しました。

こんな用語&やり方が分からない・・・。

等の皆様のお力に少しでもアドバイスになれば幸いです^^

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私:Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

最近のコメント