今回は久しぶりのクワガタネタです。

ハスタートノコギリクワガタ(亜種:モイニエリ)の羽化報告です。

【ハスタート・モイニエリ♂羽化個体】

【飼育種】

和名:ハスタートノコギリクワガタ(亜種:モイニエリ)

学名:Prosopocoilus hasterti moinieri

産地:ソロモン諸島

【羽化体長】

♂65㎜

【累代】

CBF3

【飼育したエサ】

EP-1100の×2本

【エサ交換回数】

途中1回の合計2本

【羽化までにかかった期間】

1令投入後、約8ヶ月(合計9ヶ月程度)

【管理温度】

25℃前後

ハスタート(亜種:モイニエリ)が羽化して来ました。

菌糸でもマットでもどちらでも飼育可能ですが、今回は菌糸ビン:EP-1100を使用しました。

体長が少し小ぶりの短歯型でした。

外国産種ですので、夏場の高温、冬場の低温には注意が必要です。

管理温度さえ気を付けて飼育すれば、とても容易な種ですので、皆さんも機会があれば是非飼育に挑戦してみては如何でしょうか?^^

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私:Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

生き物散策記シリーズのご紹介です。

【散策記:出逢った生き物たち】

山茶花

【2024/1/6:宮崎県某所:観察者:Shiho】

キレイな白い山茶花、この花を見ていると、

アオスジハナバチ

【2024/1/6:宮崎県某所:観察者:Shiho】

薄めのブルーの縞々模様がキレイなアオスジハナバチが集まっていました。

つい先日紹介したニホンミツバチやセイヨウミツバチと同様、この時期でもハチは元気ですね^^

その山茶花の花の周りを見てみると、

シロヘリクチブトカメムシ

【2024/1/6:宮崎県某所:観察者:Shiho】

中型のカメムシ、シロヘリクチブトカメムシの姿を発見。

動き回ってなかなかシャッターチャンスが取れないので、一旦捕獲して撮影させて頂きました。

地味な色合いですが、よーくみるとなかなか格好良いです。

場所変わって、

伐採木材が堆積されている場所。

その材にキノコ類が蔓延していました。

そのキノコを見ていると、

小さなオレンジ色の動くものを発見。

アカハバビロオオキノコムシ

【2024/1/6:宮崎県某所:観察者:Shiho】

アカハバビロオオキノコムシというキノコムシの一種でした。

透明感のあるオレンジ色のボディが美しいです。

他にも何かいないかなと思い、探していると、

ギンボシザトウムシ

【2024/1/6:宮崎県某所:観察者:Shiho】

とても細長い足を持ったザトウムシの一種、ギンボシザトウムシが廃材の上を歩いていました。

ボディ中心部の拡大図。

どこが目や口なのかちょっとよく分からない変わった顔つきをしています💦

まだまだ冬で寒いですが、昆虫達も少ないとはいえ活動している種もいるようです。

今回も楽しい散策でした^^

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

2024年度、一発目の生き物散策記シリーズのご紹介です。

年末~年始にかけて、月夜野きのこ園の休日と共にブログ更新の方も止まっておりましたが、その間も散策の方は何度か行っておりました。

それゆえ時系列的に少し前になりますが、ご紹介してみたいと思います(※見かけた日付は紹介種名の下の方に明記しておりますのでご参考に)

【散策記:出逢った生き物たち】

セイヨウミツバチ

【2023/12/29:宮崎県某所:観察者:Shiho】

ニホンミツバチ

【2023/12/29:宮崎県某所:観察者:Shiho】

この寒い冬空の中でも活発に動き回るミツバチ達。

セイヨウミツバチは山茶花。

ニホンミツバチは菊で花粉を集めていました。

ミツバチにはニホンミツバチとセイヨウミツバチなどがいますが、羽の部分の支翅の模様で比較するのが一般的らしい。

今回は飛び回っているのを撮影した為、細部までは確認出来ず、全体的な雰囲気と、お尻の模様などの色合いなどからそれぞれを紹介させて頂きました。間違っていた場合にはどうぞご了承下さいませm(__)m

フクラスズメ

【2023/12/31:宮崎県某所:観察者:Shiho】

薄暗い建物の壁際をゆっくりと歩いていたフクラスズメ

動いていたので撮影のためにちょっと身体をお借りしてパチリ。

なかなか大きく、体長は約50㎜ほど。肉厚でどっしりとした印象でした。

ジョロウグモ

【2023/12/31:宮崎県某所:観察者:Shiho】

野外ではよく見かけるジョロウグモ

大型のクモで寒い冬場でも網を張って活動しているようです。

よく見ると、体色は色鮮やかでキレイですね^^

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

A・HAPPY NEW YEAR!!

2024年1月4日

皆様、お正月は楽しく過ごされましたでしょうか?

本日より2024年度仕事初めでございます。

今年も頑張って様々な情報をご紹介出来ればと思っております。

本年度もどうぞよろしくお願い申し上げますm(__)m

月夜野きのこ園スタッフ一同

使用したアイテム

月夜野きのこ園は本日12月28日で仕事納めとなります。

毎年言っているような気がしますが、一年があっという間です。

今年はネット配信では御座いましたが、「クワガタワイワイ」、そして7月には「世界のクワガタ・カブトムシ大集合2023」と、2つのイベントも数年ぶりに群馬で開催することが出来ました。

私も数年ぶりに群馬へ赴き、久しぶりに月夜野のスタッフ達や月虫の若手新メンバーと会うことが出来、とても良かったです。

また私が担当している飼育日記では、クワガタ、カブトムシ以外にも素晴らしい生き物たちがいることを多く知ってもらおうと「生き物散策記」なというタイトルの元、出逢う様々な生物達の紹介も始めました。

これにより少しでも生き物の素晴らしさ、そして美しさをご紹介出来ればと思っているところです。

2023年度、本年中は大変お世話になりました。

皆様も良いお年をお迎え下さいませ。

月夜野きのこ園スタッフ一同

使用したアイテム

12月もいよいよ最終週。今日はクリスマス(25日)ですね。

皆さん昨夜は楽しいイヴを過ごせましたか~?(^^♪

先週末より大寒波到来のせいで日本中がかなり冷えました。

ここ宮崎でも最低気温はマイナスになるなど、今年一番の寒さだったと感じました。

この寒さの中、生き物散策記シリーズのご紹介です。

【散策記:出逢った生き物たち】

小みかん

【2023/12/22:宮崎県某所:観察者:Shiho】

今の時期はみかん等の柑橘系が実っているのを良く見かけます。

こちらも外で見かけたみかん。サイズの小さな小みかんですね。

オレンジのキレイな色合いが冬の寒空に映えます。

その小みかんを見ていると、

ミナミアオカメムシ

【2023/12/22:宮崎県某所:観察者:Shiho】

緑色鮮やかなミナミアオカメムシが付いていました。

その名の通り(ミナミ)、日本でも南の方でよく見かけるカメムシだそうです。

背中の白い三つの点が特徴です。

キジバト

【2023/12/22:宮崎県某所:観察者:Shiho】

冬でも元気な鳩(ハト)。

鼻コブがないのと色合いが茶色っぽいところからキジバトだと思うのですが、キジバトだと首の辺りに模様があるみたいなんですが個体差なのでしょうか?

キジバトを見ていると、何かしら後ろから気配を感じました。

ネコ

【2023/12/22:宮崎県某所:観察者:Shiho】

猫ちゃんでした。

この鳩を狙っているのでしょうか?

何か視線が真剣でした💦

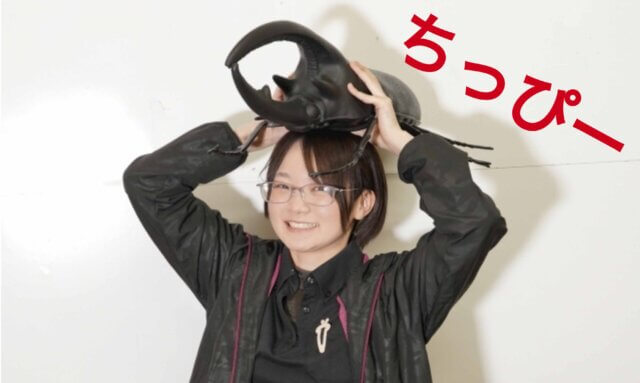

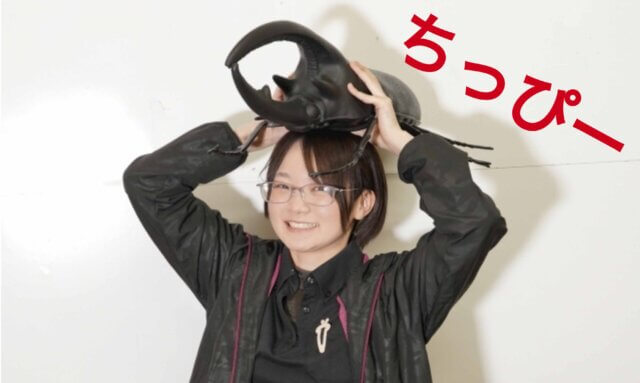

さて、クリスマスの日ということで、月虫:ちっぴーより画像が送られて来ました。

月虫:ちっぴー

コアシダカグモ

【2023/12/24:群馬県某所:観察者:ちっぴー】

ちっぴーのマイペット、コアシダカグモです。

ペットネームは、「Mr.Hc」

大きさは脚を入れて5㎝四方くらいのサイズということ。

お住まいもクリスマス仕様に飾って共にクリスマスを楽しんでいるようです。

流石蜘蛛大・大好きのちっぴー、蜘蛛愛が伝わって来ますね!

ちっぴーいつも画像ありがとう!^^

あまりの寒さに生き物たちの姿も激減した先週末。

昆虫達は動物達とは違い恒温ではないので、寒さが厳しくなると一気に姿を現さなくなりますね。

今週はまた暖かさが戻ってくるということなので、今後の出逢いに期待しましょう^^

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

生き物散策記シリーズのご紹介です。

【散策記:出逢った生き物たち】

ウラギンシジミ(秋型♀)

【2023/12/18:宮崎県某所:観察者:Shiho】

観察した12/18は宮崎はとっても寒い日でした。

前日(17日)は昼間20℃まであったのに、この日は10℃程度。さすがに昆虫の姿はどうか?と思ったのですが、何とかウラギンシジミを山中で発見。

おそらくですが秋型の♀。ちょっと警戒心が強く近づくとすぐ逃げてしまうので遠くからこっそり望遠撮影💦

ナミテントウ

【2023/12/18:宮崎県某所:観察者:Shiho】

つい先日までブンブン飛んでいたナミテントウもこの日は飛ぶ姿が見えず。。

黄色く色づいたアカメガシワの葉の中に避難していました。もう越冬状態かもしれませんね。。

と、

寒波のせいでほとんど生き物たちの姿も見られませんでした。

今回はちょっと記事ネタが少ないので、過去ものになり恐縮ですが、以前、月虫メンバー達が見つけた生き物をご紹介してみたいと思います。

※ これらの生き物が見られた時期は画像下に明記しております。現時点で見られる生き物ではございませんのでご了承の上ご覧下されば幸いですm(__)m

今回見つけた生き物をご紹介する方は、

月虫メンバー:よっしー

学生時代にカブトムシとコガネムシの研究をしていた月虫最年長メンバー:よっしーです。

時系列的に夏に戻ってしまいますが、今年(2023年)の8月、群馬県某所の山中にて、

木のウロに動くものを発見!

アズマヒキカエル

【2023/8月:群馬県某所:観察者:よっしー】

私の住んでいる宮崎では見られない、東日本に生息するアズマヒキガエル。

逆に前に紹介した(生き物散策記2023/No.1掲載)、ニホンヒキガエルは西日本に生息。

東西のヒキガエルの一種が見れて嬉しい限りです^^

それと、もう一つ。

次の生き物の紹介をしてくれたのは、

毎度お馴染み、月虫の紅一点アイドル、ちっぴーです^^

ちっぴーが紹介してくれたのも以前に見かけたものになるのですが、

スケバハゴロモ幼虫

【2023/7月:群馬県某所:観察者:ちっぴー】

パッと見、綿毛?が凄く派手に見えるスケバハゴロモという、ハゴロモ科に属する一種です。

実は私このスケバハゴロモの成虫をずっと見てみたいと思っていたんです!

成虫は「スケバ=透け羽」の名の通り羽が透けておりとても綺麗な風貌をしております。

ちっぴーいわく、近くの神社の木にとまっているのを見つけたそうです。

クワの木に集まるらしく、「来年是非見つけて来て!」とお願いしました笑^^

よっしー&ちっぴー、ありがとう!

これからもバンバン観察して紹介して下さいね^^

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

生き物散策記シリーズのご紹介です。

【散策記:出逢った生き物たち】

キオビエダシャク

【2023/12/15:宮崎県某所:観察者:Shiho】

とても美しい模様が目立つシャクガの一種。

ここ宮崎では近年この種の大量発生が起こっており、その発生量は度々テレビのニュースで流れるほどです。

マレー半島や台湾などに主に生息、日本にも亜種が南西諸島や九州で見られる。

こう見ると暖かい地域のみの種なのかな?と思いがちですが、この12月になってもまだ見かけるところをみるとそこまで寒さに弱くないように思えるのだが?・・・

コゲチャオニグモ

【2023/12/16:宮崎県某所:観察者:Shiho】

河川敷のアカメガシワの葉の中で見かけました。

画像のように丸まってじっとしており、寒さに弱いのか?それとも夜行性なのか?はちょっと分かりません。

実は私Shiho、ほとんどの昆虫は大丈夫なのですが、蜘蛛種だけはちょっと苦手なんです💦

逆に月虫:ちっぴーと、しょーたは蜘蛛も大・大好き!

図鑑まで持ってるツワモノ達です(苦笑💦

モンキアワフキ

【2023/12/16:宮崎県某所:観察者:Shiho】

アカメガシワの木の葉の枝先で見つけました。結構数がいてこの時期でもよく見られるようです。

触ったり気配を感じると、ピョンと跳ねるようにして飛び立ちます。

ホシササキリ

【2023/12/17:宮崎県某所:観察者:Shiho】

こちらもまだ元気よく複数見かけました。

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

生き物散策記シリーズのご紹介です。

【散策記:出逢った生き物たち】

マユタテアカネ

【2023/12/13:宮崎県某所:観察者:Shiho】

顔の中央に黒い眉(マユ)?みたいのがあるのが特徴のトンボです。

このトンボはこの時期でもまだ数多く飛んでいました、寒さに強いのですかね~?

キタキチョウ

【2023/12/13:宮崎県某所:観察者:Shiho】

同じ位沢山飛んでいたといえば、この蝶。

サイズは20㎜前後。

飛ぶスピードはとてもゆっくりで、近づいてもあまり逃げようとしません。人慣れしていたかのような蝶でした。

オオカマキリの卵

【2023/12/13:宮崎県某所:観察者:Shiho】

オオカマキリの卵を見つけました。

卵での越冬、一つの卵より300近い幼体が生まれて来るそうです。

ウナズキヒメフヨウ

【2023/12/14:宮崎県某所:観察者:Shiho】

この花、最初に見た時が朝だったので、今から太陽が昇って来たら開花するんだろーなぁ・・と思っていましたが、実はそうではなく、ずっとこのまま開花しない花らしいです。

こんな花もあるんですね、ちょっと新鮮な感じでした💦

シロスジフデアシハナバチ

【2023/12/14:宮崎県某所:観察者:Shiho】

セイタカアワダチソウに来ていたハナバチ。

すごく体毛がビッシリで、何かフワフワして見えました^^

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

生き物散策記シリーズのご紹介です。

【散策記:出逢った生き物たち】

山中を散策していた時、目の前に何か白い綿毛のようなものが飛んでいました。

トドノネオオワタムシ(通称:雪虫)

【2023/12/10:宮崎県某所:観察者:Shiho】

この小さい綿毛の正体はアブラムシ科に属するトドノネオオワタムシという種類の昆虫でした。白い綿毛をまとって飛び交う姿から、「雪虫」との愛称でも呼ばれております。

その時の様子を動画撮影してみました。

スマホで撮影しているのと、被写体が小さすぎて(1㎜程度)ピントが合っていません、雰囲気だけでもご覧頂ければ幸いです💦m(__)m

そして、この雪虫と同じくこの寒空の中舞っていたのが、

タテハモドキ(秋型)

【2023/12/10:宮崎県某所:観察者:Shiho】

ここ宮崎では普通に見られる蝶ですが、元々は南西諸島付近でよく見られていた蝶で、温暖化のせいか活動域を北に広げているらしく、関東でも稀に迷蝶として見かけることもあるそうです。

目玉のような模様がとてもユニークですよね^^

落ち葉を少しめくってみると、

シーボルトミミズ

【2023/12/11:宮崎県某所:観察者:Shiho】

青紫の大型ミミズ、シーボルトミミズが姿を現しました。

この子はまだ少し小さめのような気もしますが、大きくなると30㎝にもなる大型のミミズです。

生息分布は主に西日本。ここ宮崎では山では普通によく見かけるなじみのミミズです。

こちら(宮崎県)だけかもしれませんが、昔からシーボルトミミズではなく「カンタロウミミズ」とも呼ばれており、ここ宮崎ではその名の方が馴染みが深いかもしれません。。

ゴマフリドクガ幼虫

【2023/12/11:宮崎県某所:観察者:Shiho】

アカメガシワの葉の上で見かけたのは、2~30㎜くらいのトゲトゲしい幼虫。

いかにも毒もってますって感じがして調べたら、おそらくゴマフリドクガっていうドクガの幼虫でした。

体色は色鮮やかでキレイ、やはり「キレイなものには棘がある」とはよく言ったものですね^^💦

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

最近のコメント