今回は南米のゴロファ(タテヅノカブト)種の一つ、ゴロファ・ポルテリの飼育方法についてご紹介したいと思います。

【ゴロファ ポルテリ♂参考画像】

【ゴロファ ポルテリ♀参考画像】

【飼育種】

和名:ゴロファ ポルテリ

学名:Golofa porteri

産地:ベネズエラ等

南米に生息するゴロファ(タテヅノカブト)種。

その中でも最も大型になるのが、このポルテリです。

小型が多いゴロファ種ですが、このポルテリに至っては大型になります。

また♂に至っては体色も光沢があり色艶も素晴らしく美しいです。

♂の綺麗な色合いに対して♀は黒っぽいのもまた面白いと思います。

★★幼虫飼育★★

幼虫飼育は、私は以下の様な方法で行っています。

【使用するお勧めエサ】

きのこマット、完熟マット、

【使用する容器】

♂♀:1800㏄程度のブロー容器

【途中エサ交換回数】

♂♀:途中4~5回程度

(※マットの痛み、劣化、エサの減り具合により誤差あり)

【設定管理温度】

20~25℃前後

【羽化までにかかるおおよその時間】

(※ 通年20~25℃前後での管理下)

♂:約12~17ヶ月程度

♀:約11~13ヵ月程度

(※ 管理温度、エサ、湿度、大きさにより誤差あり)

幼虫飼育は比較的容易な種。

マットさえ切らさなければすくすくと育ってくれます。

他のゴロファ種の大体の種は一年もあれば羽化しますが、ポルテリの場合は大型というだけもあってもう少し時間がかかる場合もあるようです。

私の所では♂83mmを羽化させるのに約17ヵ月かかりました。

その反面♀は約12ヵ月程度でした。

★★産卵方法★★

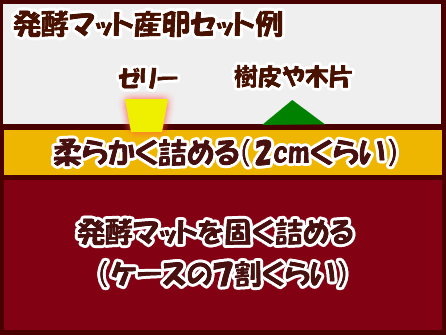

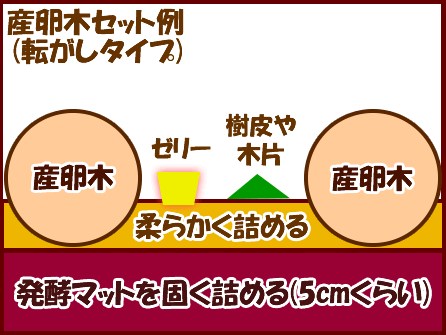

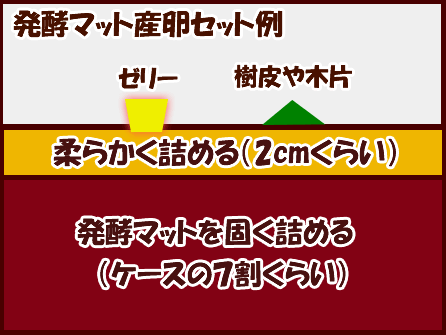

次に産卵セット方法ですが、私は以下のような方法で産卵セットを組んでいます。

【産卵にお勧めのマット】

完熟マット、黒土マット

【セット期間】

開始~約1ヶ月半から2ヵ月程度

採卵する場合は約2週間に一度の採卵

【産卵に使用するケース】

クリーンケースL程度

【産卵管理温度】

25~27℃前後

【水分量(湿度)】

適量(手で握って土団子が出来、ぎゅっと握った際に指から水が染み出ない程度)

【セット方法】

ケース底面を固くつめ(ケースの3/5位、上部2/5はフンワリと敷き詰めます)

産卵自体はとても容易な種だと考えます。

放置産卵させておいて、時期が来てからの回収も良いと思いますが、沢山卵を取りたい場合はやはり採卵した方が良いかと思います。

特に産卵セットで使用するケースが小さい場合は親がせっかく産んだ卵を動いているうちに潰してしまう可能性が高くなりますので、そういった場合はこまめに採卵してあげると良いと思います。

私は通常ゴロファ種は放置産卵で行っているのですが、ポルテリの場合だけは採卵する方法を取っております。

【採卵した卵の管理方法:例】

採卵した場合は、あくまで私のやり方ですが、上記のようにケースに穴をつくって卵を落とし込み、その上をマットで軽く覆います。

有精卵ならば孵化率も悪くなく結構沢山の幼虫が取れます。

【採卵せず放置しておての割り出しの場合】

ケースの大きさが広く、かつマットの劣化なども見られなければ、数か月(~2か月位)放置しておいて産卵セットを解除するのも良いと思います。

人間の手で採卵管理しているのと違い、ほぼ自然な状態で孵化するので孵化率も高くなると考えます。

上手くいけばゴロゴロした多数の幼虫が見られる可能性も高いでしょう。(※幼虫は参考画像)

如何でしたでしょうか?

今回はゴロファ種、ゴロファ ポルテリの飼育方法についてご紹介させて頂きました。

是非皆様も機会がありましたら、一度飼育してみては如何でしょうか?(^^)

※ この日記で紹介したやり方や考え方はあくまで私:Shiho個人の考え方によるもので、それを押し付けるものではございません。あくまでご参考程度にご覧頂ければ幸いです ※

※ この飼育日記では過去にも同じ種類について飼育方法をご紹介しておりますが、過去で取り上げたデータと新しく公開したデータとでは、エサの種類、管理温度、羽化までにかかる日数などに差異が見られる場合がございます。

これは飼育をやりながら、私個人のやり方や考え方が変化しているということですので、今現在での私のやり方や考え方を参考にして頂くならば、一番最新の日付のデータをご参考にして頂けますと幸いです。ご了承下さいませ m(_ _)m

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), プリンカップ, 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2022年2月1日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), プリンカップ, 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

今回はDynastes属のオオカブト、ネプチューンオオカブトの飼育方法についてご紹介したいと思います。

【ネプチューンオオカブト♂参考画像】

【ネプチューンオオカブト♀参考画像】

【飼育種】

【和名】ネプチューンオオカブト

【学名】Dynastes neptunus neptunus

【産地】コロンビア、エクアドル等

★★幼虫飼育★★

幼虫飼育は、私は以下の様な方法で行っています。

【使用するお勧めエサ】

きのこマット、完熟マット、

【使用する容器】

♂♀:1800ccブロー容器~クリーンケースS~M程度

【エサ交換回数】

♂:途中6~8回程度

♀:途中5~6回程度

(※マットの痛み、劣化、エサの減り具合により誤差あり)

【設定管理温度】

18~20℃前後(※重要)

【羽化までにかかるおおよその時間】

(※ 通年18~20℃管理下)

♂:約16~24ヶ月程度

♀:約14~16か月程度

(※ 管理温度、エサ、湿度、大きさにより誤差あり)

体長、幅ともに幼虫もかなり大きくなります。

幼虫飼育は比較的簡単で、マットさえ切らさなければすくすくと育ってくれます。

ネプチューンオオカブトの幼虫飼育で一番重要なのは管理温度です。

設定温度は低温気味の約18~20℃程度で管理させてあげると良いと考えています。

低温ゆえゆっくりと育ちますので、ヘラクレス等と比べても羽化までに少々時間がかかります。

★★産卵方法★★

次に産卵セット方法ですが、私は以下のような方法で産卵セットを組んでいます。

【産卵にお勧めのマット】

完熟マット、黒土マット

【セット期間】

開始~約1ヶ月半から2ヵ月程度

採卵する場合は約2週間に一度の採卵

【産卵に使用するケース】

クリーンケースL~衣装ケース中~L程度

【産卵管理温度】

18~20℃前後(※重要)

【水分量(湿度)】

適量(手で握って土団子が出来る位)

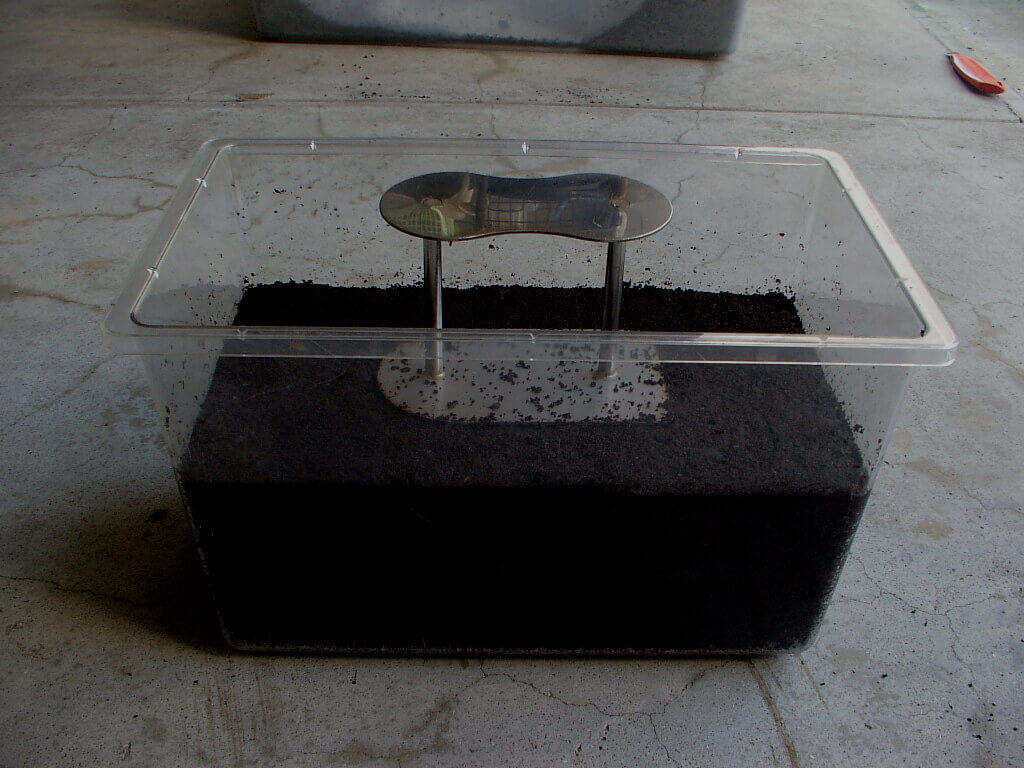

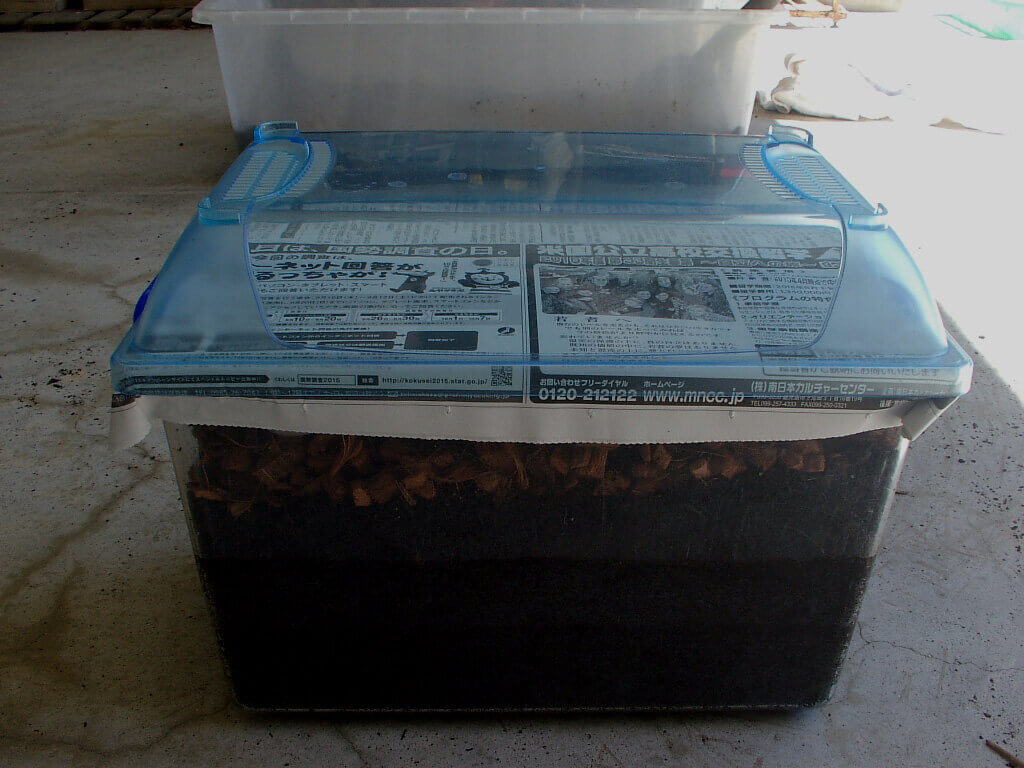

セット方法を画像付きでご紹介します。

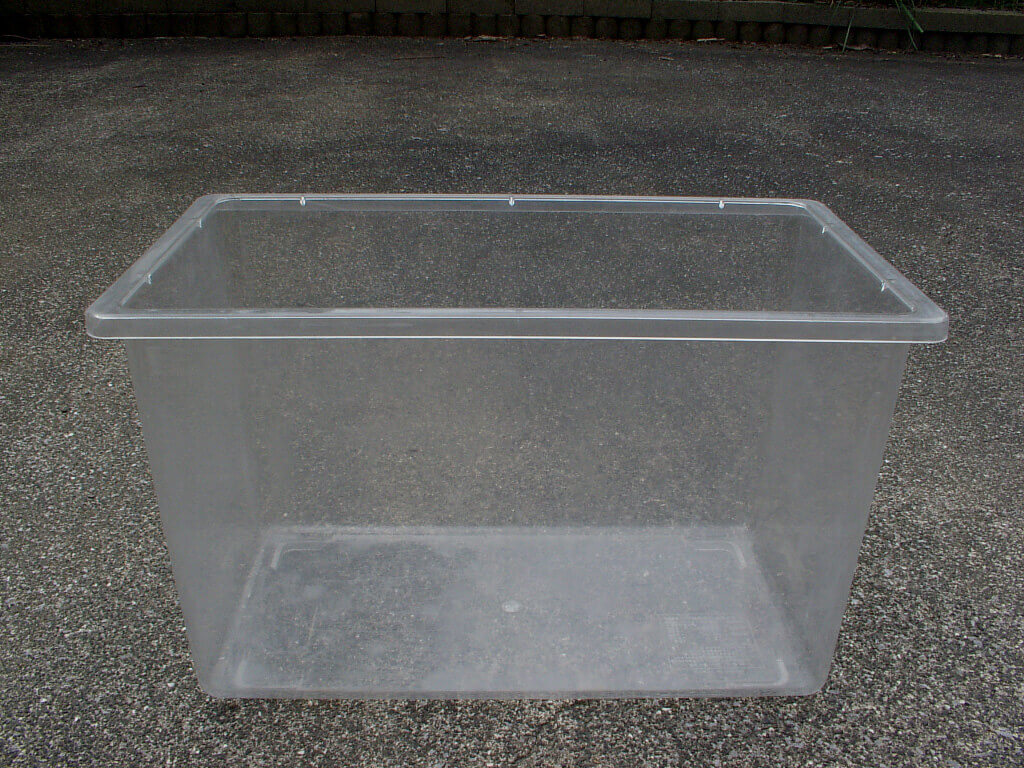

産卵セットに使用するケースの準備。

今回はクリーンケースを使用しての例になります。

ケース底面を固くつめ(ケースの3/5位、上部2/5はフンワリと敷き詰めます)、上部は空間を設けます。

そして仕上げに、クリーンケース使用の場合は間に新聞紙を挟んでセット完了

管理温度さえ低温というところを除けば、産卵自体はとても容易な種だと考えます。

こまめに採卵すれば、過去には多い時には100近く採卵出来たときもありました。

産卵セットで使用するケースが小さい場合は親がせっかく産んだ卵を動いているうちに潰してしまう可能性が高くなりますので、そういった場合はこまめに採卵してあげると良いと思います。

【採卵した卵の管理方法:例】

採卵した場合は、あくまで私のやり方ですが、上記のようにケースに穴をつくって卵を落とし込み、その上をマットで軽く覆います。

あとは孵化を待つのみです。管理温度は産卵セットの時と同じ18~20℃前後にして管理しています。

有精卵ならば孵化率も悪くなく結構沢山の幼虫が取れます。

【採卵せず放置しておての割り出しの場合】

ケースの大きさが広く、かつマットの劣化なども見られなければ、数か月(~2か月位)放置しておいて産卵セットを解除するのも良いと思います。

人間の手で採卵管理しているのと違い、ほぼ自然な状態で孵化するので孵化率も高くなると考えます。

上手くいけばゴロゴロした多数の幼虫が見られる可能性も高いでしょう。

如何でしたでしょうか?

今回ネプチューンオオカブトの飼育方法についてご紹介させて頂きました。

是非機会がありましたら、一度飼育してみては如何でしょうか?(^^)

※ この日記で紹介したやり方や考え方はあくまで私:Shiho個人の考え方によるもので、それを押し付けるものではございません。あくまでご参考程度にご覧頂ければ幸いです ※

※ この飼育日記では過去にも同じ種類について飼育方法をご紹介しておりますが、過去で取り上げたデータと新しく公開したデータとでは、エサの種類、管理温度、羽化までにかかる日数などに差異が見られる場合がございます。

これは飼育をやりながら、私個人のやり方や考え方が変化しているということですので、今現在での私のやり方や考え方を参考にして頂くならば、一番最新の日付のデータをご参考にして頂けますと幸いです。ご了承下さいませ m(_ _)m

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), プリンカップ, 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2022年1月27日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), プリンカップ, 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

今回はアフリカのオオツヤクワガタのもう一つの種、レギウスオオツヤクワガタの飼育方法をご紹介したいと思います。

【参考画像:レギウスオオツヤクワガタ♂】

【飼育種】

和名:レギウスオオツヤクワガタ

学名:Mesotopus regius

産地:アフリカ・カメルーン

タランドゥスオオツヤクワガタと対をなすもう一つのオオツヤガタ種、レギウスオオツヤクワガタです。

漆黒なタランドゥスと同じような体色が大多数ですが、赤系の色、通称「赤レギ」と呼ばれている赤褐色の個体も存在します。

タランドゥスとレギウスの最もな違いはアゴの形状、湾曲具合です。

大きく湾曲するタランドゥスと違ってレギウスはやや直線的、湾曲は弱い傾向で前に伸びるような感じになります。

ただし小型個体の場合はタランドゥスもあまり湾曲しなくなるので、時にレギウスとの見分けが難しい場合があります。

成虫はとても強く、頑丈です。

活発に動き回るタイプではありませんが、熟成すると、独特の振動(バイブレーション)を行い身体を揺らします。

飼育方法は、産卵&幼虫飼育共にタランドゥスオオツヤクワガタと全く同じ。

今現在では飼育方法も確立されており、弊社ではNatura菌糸にて産卵や羽化実績がございます。

それでは私個人のやり方ではございますが、幼虫飼育方法と産卵方法をご紹介してみたいと思います。

★★幼虫飼育★★

【お勧めのエサ】

Natura(ナチュラ)カワラ菌糸ビン

【えさ交換回数】

N-1100 ×2本程度

※交換途中1~2回程度(※菌糸の劣化や状況による)

【設定温度】

23~25℃前後

【羽化までにかかる時間】

♂:約7~12か月程度

♀:約7~10か月程度

※あくまで目安です。♂♀、管理環境(管理温度、飼育するエサ等)、亜種の違いによって個体差があります※

幼虫飼育はカワラ系菌糸を使用すればとても容易な種だと感じてます。

弊社ではNatura(ナチュラ)菌糸で羽化実績がございます。

この種はとても成長が早く、管理温度によってはあっという間に羽化してしまう傾向があります。

飼育自体は特別難しくはないと考えております。

では次に産卵セットの方法をご紹介したいと思います。

タランドゥスの産卵方法には、

・カワラ材、レイシ材を使用したセット方法

・カワラ系菌糸を使用したセット方法

の2つのやり方がございます。

<産卵方法>

★★カワラ、レイシ、植菌材を使用する方法★★

【産卵に使用するお勧めマット】

基本マット産みではないので、特にこだわりなし。

私はきのこマット、完熟マット辺りを良く使用。

【産卵に使用する材】

カワラ材、レイシ材、

人工カワラ、レイシ材(植菌材)

【産卵に使用するケース】

クリーンケースM~L程度

【産卵管理温度】

25~27℃前後

【セット方法】

ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りは柔らかく詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。

材の頭が出るようにセット。

産卵セットは図示すると以下のような感じで組みます。(参考例です)

では画像と共にセット方法の手順をご紹介したいと思います。

※この画像では普通のクヌギ材を使用しての参考画像紹介になります。タランドゥスのセットの場合にはカワラ、レイシ材を使用することをお間違えないようにして下さいませ※

<手順>

まずは使用する材を用意。

下記画像はクヌギ材になります。

タランドゥス種をセットする場合は、カワラ材、レイシ材、植菌カワラ、レイシ材をご使用下さいませ。

材を用意します。

材の皮は剥かない方もいらっしゃると思います。自然界では当然皮などは剥けていないので、より自然のままのセットをお好みの方はそのままセットするというやり方もありだと思います。

材を水に浸します。

ただし植菌材の場合は加水は必要ないかと思います。

あくまで私のやり方ですが、私は材を水に浸す時、そこまで長い時間はかけません。

目安は水に浸している途中で材を取り出し、実際に持ってみて、重量的に十分に水分が含まれているかどうかをみて判断します。

実際に手に取って水分の染み込み具合を確認します。

これは感覚的なものなので、どれ位とご紹介するのはとても難しいです。

もし敢えて時間的に言うならば、早くて5分、長くても10分位といったところでしょうか。

これも私的にはあまり時間はかけません。

元々長く水に浸していませんので、陰干しもごくわずかの時間です。

敢えて時間的に言うならばやはり5~10分程度でしょうか。

次にマットを準備します。

マットをケース底面に固く5cmほど詰めます。

タランドゥスは材産みが主体なのでマットは基本的には何でもOKです。

針葉樹のマットでもOKですが、もし万が一幼虫が材よりこぼれ落ちた事態を考えて幼虫がスムーズに食可能な発酵マットが無難かと思われます。

次に材を入れ、回りにマットを軽く詰めます。

この画像で使用しているのはクヌギ材2本です。少し柔らかめの材です。

ゼリーと生体を入れて完成。

真上からの画像です。

このようにマットをそこまで深く詰める必要はありません。

いわゆる「転がし産卵」で十分です。

次に菌床ブロック、菌糸ビンをしようしたセッティング方法をご紹介します。

★★菌糸に産卵させる方法★★

(菌糸ブロック、菌糸ビン産卵セット方法)

【使用するケース】

クリーンケースLサイズ

【使用する菌床、菌糸ビン】

Natura(カワラ)ブロックまるまる1個

Natura-1100菌糸ビン

【周りを埋め込んだマット】

きのこMat 、完熟Mat どれでもOK

【水分量】

菌床はそのまま、マットは少し水分少なめ

【設定温度】

25~27℃前後

産卵セットは以下のような感じで組みます。

※こちらは菌糸ブロックで組むセットのものです※

<手順>

まずケースを用意します。

ちなみにこのケースはクリーンケースLサイズです。

次にケース底面にマットを入れます。底2~3cm程度敷き詰めます。

次に袋から出した菌糸ブロックを丸ごと入れます。

ケースに入りきらない場合は菌糸ブロックを削って入れてもOKです。

周りをほんの少しマットで埋め込みます。

完全に埋めきる必要はありません。

半分か1/3程度でOKです。マットは菌糸が動かないように固定するような役割です。

ゼリー、生体♂♀を入れます。

フタをして完成です。

ちなみに菌糸ボトルでの産卵セットは、

このような感じのセッティング方法になります。

マットに菌糸ボトルを1/3程埋め込むだけ。

菌糸ビンがグラグラ動かないように固定するように埋め込むと良いと思います。

上記が産卵の手順です。

カワラ系材やカワラ系菌糸をしようすれば、産卵&幼虫飼育共に難しい種ではないと感じています。

皆さんも是非飼育に挑戦してみては如何でしょうか?(^^)

※ この日記で紹介したやり方や考え方はあくまで私:Shiho個人の考え方によるもので、それを押し付けるものではございません。あくまでご参考程度にご覧頂ければ幸いです ※

※ この飼育日記では過去にも同じ種類について飼育方法をご紹介しておりますが、過去で取り上げたデータと新しく公開したデータとでは、エサの種類、管理温度、羽化までにかかる日数などに差異が見られる場合がございます。

これは飼育をやりながら、私個人のやり方や考え方が変化しているということですので、今現時点での私のやり方や考え方を参考にして頂くならば、一番最新の日付のデータをご参考にして頂けますと幸いです。ご了承下さいませ m(_ _)m ※

使用したアイテム

2022年1月25日

カテゴリー

使用したアイテム

きのこMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

今回はアフリカ大陸のオオカブト、ケンタウルスオオカブトの飼育方法についてご紹介したいと思います。

【ケンタウルスオオカブト♂参考画像】

【ケンタウルスオオカブト♀参考画像】

【飼育種】

【和名】ケンタウルスオオカブト

【学名】Augosoma centaurus

【産地】アフリカ産

★★幼虫飼育★★

幼虫飼育は、私は以下の様な方法で行っています。

【使用するお勧めエサ】

きのこマット、完熟マット、

【使用する容器】

♂♀:1800ccブロー容器~クリーンケースS程度

【エサ交換回数】

♂:途中6~8回程度

♀:途中5~6回程度

(※マットの痛み、劣化、エサの減り具合により誤差あり)

【設定管理温度】

23~25℃前後

【羽化までにかかるおおよその時間】

(※ 通年23~25℃前後での管理下)

♂:約18~24ヶ月程度

♀:約14~18か月程度

(※ 管理温度、エサ、湿度、大きさにより誤差あり)

幼虫飼育は比較的簡単で、マットさえ切らさなければすくすくと育ってくれます。

管理温度にもよりますが、過去の飼育では23~25℃前後の管理下(きのこマット、完熟マット使用)で約1年半~2年程で羽化してくれました。

この温度帯でもなかなかの大型個体が羽化してくれましたので、もう少し温度を下げてじっくり育てきれればより大型化も望めるかもしれません。

★★産卵方法★★

次に産卵セット方法ですが、私は以下のような方法で産卵セットを組んでいます。

【産卵にお勧めのマット】

完熟マット、黒土マット

【セット期間】

開始~約1ヶ月半から2ヵ月程度

採卵する場合は約2週間に一度の採卵

【産卵に使用するケース】

クリーンケースL~衣装ケース中~L程度

【産卵管理温度】

25~27℃前後

【水分量(湿度)】

適量(手で握って土団子が出来る位)

【セット方法】

ケース底面を固くつめ(ケースの3/5位、上部2/5はフンワリと敷き詰めます)

産卵自体はとても容易な種だと考えます。

こまめに採卵すれば、過去には多い時には100近く採卵出来たときもありました。

産卵セットで使用するケースが小さい場合は親がせっかく産んだ卵を動いているうちに潰してしまう可能性が高くなりますので、そういった場合はこまめに採卵してあげると良いと思います。

【採卵した卵の管理方法:例】

採卵した場合は、あくまで私のやり方ですが、上記のようにケースに穴をつくって卵を落とし込み、その上をマットで軽く覆います。

有精卵ならば孵化率も悪くなく結構沢山の幼虫が取れます。

【採卵せず放置しておての割り出しの場合】

ケースの大きさが広く、かつマットの劣化なども見られなければ、数か月(~2か月位)放置しておいて産卵セットを解除するのも良いと思います。

人間の手で採卵管理しているのと違い、ほぼ自然な状態で孵化するので孵化率も高くなると考えます。

上手くいけばゴロゴロした多数の幼虫が見られる可能性も高いでしょう。

如何でしたでしょうか?

今回はケンタウルスオオカブトの飼育方法についてご紹介させて頂きました。

是非機会がありましたら、一度飼育してみては如何でしょうか?(^^)

※ この日記で紹介したやり方や考え方はあくまで私:Shiho個人の考え方によるもので、それを押し付けるものではございません。あくまでご参考程度にご覧頂ければ幸いです ※

※ この飼育日記では過去にも同じ種類について飼育方法をご紹介しておりますが、過去で取り上げたデータと新しく公開したデータとでは、エサの種類、管理温度、羽化までにかかる日数などに差異が見られる場合がございます。

これは飼育をやりながら、私個人のやり方や考え方が変化しているということですので、今現在での私のやり方や考え方を参考にして頂くならば、一番最新の日付のデータをご参考にして頂けますと幸いです。ご了承下さいませ m(_ _)m

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), プリンカップ, 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2022年1月21日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), プリンカップ, 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

今回は、かなり昔(2004年頃)に飼育していた種になりますが、ウッドラークパプアマルカブトの飼育方法をご紹介したいと思います。

【参考画像:ウッドラークパプアマルカブト♂】

【参考画像:ウッドラークパプアマルカブト♀】

【飼育種】

和名:ウッドラークパプアマルカブト

学名:Papuana woodlarkiana

産地:イリアン等

小型カブトの一種、ウッドラークパプアマルカブトです。

このカブトは私が2004年位に飼育しておりました。もう20年近く前になるのですね、時が経つのは早いものです。。

体長はかなり小さく、♂でも大きくて30㎜半ば程、♀だと20㎜台がほどんどです。

体色は黒一色。強い光沢で、コロコロしていて可愛いカブトです。

飼育は産卵、幼虫飼育共にとても容易な種です。

それでは私個人のやり方ではございますが、幼虫飼育方法と産卵方法をご紹介してみたいと思います。

★★幼虫飼育★★

【お勧めのエサ】

完熟マット

【飼育容器】

300㏄程度のプリンカップ、もしくは500㏄ブロー容器程度。

【えさ交換回数】

途中1~2回程度(※マットの劣化や状況による)

【設定温度】

23~25℃前後

【羽化までにかかる時間】

♂:約6~8か月程度

♀:約6~8か月程度

※あくまで目安です。♂♀、管理環境(管理温度、飼育するエサ等)、亜種の違いによって個体差があります※

幼虫飼育はとても容易な種だと感じてます。

弊社のマットでは、完熟マットが合っているように思えました。

小さな種なので、 300~500㏄程度の容器で飼育すれば十分です。

マットに劣化等の痛みなどがなければ、2令位頃からの投入位ならばほとんど羽化まで交換無しで羽化してくます。

管理温度は23~25℃程度 で管理。夏場の高温と冬場の極度の低温には注意が必要です。

では次に産卵セット方法についてご紹介してみたいと思います。

産卵セットはマットのみで産卵させるやり方が主流です。

★★産卵方法★★

<マットのみを使用した産卵方法>

【産卵に使用するお勧めマット】

完熟マット

【産卵に使用するケース】

クリーンケースS程度

【産卵管理温度】

25℃前後

【水分量(湿度)】

多からず少なからず

【セット方法】

ケース底面を深さ7割位で固く詰める。

残りの1割程度はフンワリと。

セット方法を画像付きでご紹介します。

産卵セットに使用するケースの準備。

今回はクリーンケースを使用します。

クリーンケース使用の場合は間に新聞紙を挟んでセット完了

セット方法を図示するとこのような感じです。

産卵は弊社のマットですと、完熟マットで産卵可能でした。

当時はまだ黒土マットが発売されておりませんでしたので、黒土マットでの産卵実績は御座いませんが、個人的感触から言えば黒土マットでも産卵は可能だと感じております。

親♀のサイズも25㎜程度ですので、Sケースサイズの容器でも十分かと思います。

卵もとても小さいので、マットの劣化等がなければ、セット開始して約1ヵ月半~2カ月ほどして割り出せば、多くを幼虫で回収することが出来るかと思います。

産卵&幼虫飼育共に難しい種ではないと感じております。

昔昔飼育していたとても小さくて可愛いカブトの飼育紹介でした^^

※ この日記で紹介したやり方や考え方はあくまで私:Shiho個人の考え方によるもので、それを押し付けるものではございません。あくまでご参考程度にご覧頂ければ幸いです ※

※ この飼育日記では過去にも同じ種類について飼育方法をご紹介しておりますが、過去で取り上げたデータと新しく公開したデータとでは、エサの種類、管理温度、羽化までにかかる日数などに差異が見られる場合がございます。

これは飼育をやりながら、私個人のやり方や考え方が変化しているということですので、今現時点での私のやり方や考え方を参考にして頂くならば、一番最新の日付のデータをご参考にして頂けますと幸いです。ご了承下さいませ m(_ _)m ※

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), プリンカップ, 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2022年1月18日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), プリンカップ, 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

今回はパプアヒラタクワガタの飼育方法をご紹介したいと思います。

【参考画像:パプアヒラタクワガタ♂】

【飼育種】

和名:パプアヒラタクワガタ

学名:Doucus arfakianus

産地:ニューギニア各島

ニューギニアに生息する、体長は♂で60㎜ほどの小~中型のヒラタクワガタ。

顎はスラっとした長歯型と、太短い中歯型が見られます。

ちなみに上の画像の個体は中歯型タイプです。

風貌、顎の多型現象アリの特徴からして、小型のアルキデスヒラタといったような感じです。

飼育は、産卵、幼虫飼育共に容易な種です。

それでは私個人のやり方ではございますが、幼虫飼育方法と産卵方法をご紹介してみたいと思います。

★★幼虫飼育★★

【お勧めのエサ】

菌糸、きのこマット

【マット飼育の場合に使用する容器サイズ】

♂:800㏄程度

♀:800㏄程度

※マット交換は1~2度程度

【菌糸飼育の場合】

♂:800㏄×1本

♀:800㏄×1本

※菌糸ビンの劣化、幼虫の食い次第ではもう一本必要とする場合もあります※

【設定管理温度】

23~25℃前後

【羽化までにかかる時間:菌糸の場合】

♂:初令投入して約8~10ヶ月程度

♀:初令投入して約6~8ヶ月程度

※あくまで目安です。♂♀、管理環境(管理温度、飼育するエサ等)、亜種の違いによって個体差があります※

幼虫飼育はとても容易な種だと感じてます。

60㎜程度の小型なヒラタですので、エサ容量も多くは必要ありません。

♀は800㏄と書きましたが、500㏄程度でも十分かもしれません。。

菌糸(Basicでもelementでも可)でもOK。

マットでも弊社のマットでは、きのこマットでよく育ってくれます。

管理温度は23~25℃程度 で管理。夏場の高温と冬場の極度の低温には注意が必要です。

では次に産卵セット方法についてご紹介してみたいと思います。

産卵セットはマットのみで産卵させるやり方と、材を入れたセット方法の2パターンがあると考えます。

★★産卵方法★★

<マットのみを使用した産卵方法>

【産卵に使用するお勧めマット】

完熟マット、黒土マット

【産卵に使用するケース】

クリーンケースM~l程度

【産卵管理温度】

25℃前後

【水分量(湿度)】

多からず少なからず

【セット方法】

ケース底面を深さ7割位で固く詰める。

残りの1割程度はフンワリと。

セット方法を画像付きでご紹介します。

産卵セットに使用するケースの準備。

今回はクリーンケースを使用します。

クリーンケース使用の場合は間に新聞紙を挟んでセット完了

セット方法を図示するとこのような感じです。

次に材を使用した産卵セット方法のご紹介です。

<材を使用して産卵セットを組む場合>

【お勧めのマット】

完熟マット、黒土マット

【お勧めの材】

コナラ、クヌギ、レイシ、カワラなど

【お勧めの容器】

クリーンケーM~L程度

【産卵管理温度】

25℃前後

【水分量(湿度)】

多からず少なからず

【セット方法】

ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りも固く詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。

少し材の頭が出るようにセット。

セット方法の具体例をご紹介してみます。

まずは使用する材を用意。

こちらはクヌギ材になります。

少し柔らかめの材がお勧めです。

材の皮は剥かない方もいらっしゃると思います。自然界では当然皮などは剥けていないので、より自然のままのセットをお好みの方はそのままセットするというやり方もありだと思います。

あくまで私のやり方ですが、私は材を水に浸す時、そこまで長い時間はかけません。

目安は水に浸している途中で材を取り出し、実際に持ってみて、重量的に十分に水分が含まれているかどうかをみて判断します。

実際に手に取って水分の染み込み具合を確認します。

これは感覚的なものなので、どれ位とご紹介するのはとても難しいです。

もし敢えて時間的に言うならば、あくまで私のやり方になりますが、早くて5分、長くても10分位といったところでしょうか。

これも私的にはあまり時間はかけません。

元々長く水に浸していませんので、陰干しもごくわずかの時間です。

敢えて時間的に言うならばやはり5~10分程度でしょうか。

次にマットを準備します。

今回は材に産ませるようにセッティングしますので、マットはある程度なんでも可能ですが、幼虫が材から出て来て、こぼれ落ちてしまった場合、マットでも食せるように敢えて発酵マットを使用します。

弊社のマットでのお勧めは、完熟マット、黒土マット。

材を入れます。今回は2本のクヌギ材です。

マット産みの傾向も強い種類では、材の横より下の隙間もマットを固く詰めると良い傾向があります。材に気に入らなればマットにも産んでくれますので・・・。

後は親♀を入れフタをします。

今回はコバエシャッターを使用してみました。

セット方法を図示すると以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

産卵セッティングに関しては上記の2パターンのいずれかでセットを組めば大丈夫だと思います。

私は主にマットのみの産卵で行っていましたが、材を入れてのセットも有効です。

♀によは個体差があり、はマット産みを好む個体、材産みを好む個体がいるようです。

材を入れて産卵させる場合、材は柔らかめの材を使用する事をお勧めします。

特別難しい種ではないと感じています。

皆さんも入手機会がございましたら、是非飼育に挑戦してみては如何でしょうか?(^^)

※ この日記で紹介したやり方や考え方はあくまで私:Shiho個人の考え方によるもので、それを押し付けるものではございません。あくまでご参考程度にご覧頂ければ幸いです ※

※ この飼育日記では過去にも同じ種類について飼育方法をご紹介しておりますが、過去で取り上げたデータと新しく公開したデータとでは、エサの種類、管理温度、羽化までにかかる日数などに差異が見られる場合がございます。

これは飼育をやりながら、私個人のやり方や考え方が変化しているということですので、今現時点での私のやり方や考え方を参考にして頂くならば、一番最新の日付のデータをご参考にして頂けますと幸いです。ご了承下さいませ m(_ _)m ※

使用したアイテム

Basicシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), Elementシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), プリンカップ, 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース

2022年1月14日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), Elementシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), プリンカップ, 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

今回は、フローレンシスニセヒメカブトの飼育方法についてご紹介してみたいと思います。

【フローレンシスニセヒメカブト♂参考画像】

【飼育種】

和名:フローレンシスニセヒメカブト

学名:Xylotrupes florensis

産地:フローレンシス島

ヒメカブトという名前がついていると、とても小さいイメージを持ちそうな感じがありますが、この種はヒメカブト種の中でも特に大型になる種です。

赤みの強い赤褐色の美しいボディ、そして何よりの特徴は、胸角基部の所に突起があることです。

大型個体になると、上から覆いかぶさるような大きな胸角は、まるで小さなヘラクレスを連想させるほどでとても格好良いです。

虫飼育、産卵共に、とても容易な種です。

★★幼虫飼育★★

幼虫飼育は、私は以下の様な方法で行っています。

【使用するお勧めエサ】

きのこマット、完熟マット

【飼育で使用する容器】

1100㏄PPボトルを使用

※ ヒメカブト種は日本のカブトムシ同様に縦に蛹室を作ります。それゆえに縦長の飼育容器を使用するようにしております※

【エサ交換回数】

♂:途中3~4回程度

♀:途中2~3回程度

(※マットの痛み、劣化、エサの減り具合により誤差あり)

【設定管理温度】

23~25℃前後

【羽化までにかかるおおよその時間】

(※ 通年20~25℃管理下)

♂:約11~13ヶ月程度

♀:約10~12か月程度

(※ 管理温度、エサ、湿度、大きさ等により誤差あり)

幼虫飼育は比較的簡単で、マットさえ切らさなければすくすくと育ってくれます。

弊社のマットでは幼虫飼育には、きのこマット、もしくは完熟マットがお勧めです。

上記でもチラッと明記しましたが、このヒメカブト種は、日本のカブトムシと同様に縦長に蛹室を作る傾向があります。

それゆえに蛹化させる時には、蛹室の形状を考えてると横長の容器を準備するよりも、縦に長い容器を使用するのがポイントです。

私は主に菌糸ビンボトルと同様的形状のPP1100ボトルを使用して羽化させています。

縦に蛹室を作るため、蛹化直前の幼虫がいる場合は、マットの深さを十分に確保しておきましょう。

★★産卵方法★★

次に産卵セット方法ですが、私は以下のような方法で産卵セットを組んでいます。

【産卵にお勧めのマット】

完熟マット、黒土マット

【セット期間】

開始~約1ヶ月半から2ヵ月程度

採卵する場合は約3週間程度に一度の採卵

【産卵に使用するケース】

クリーンケースL程度

【産卵管理温度】

25℃前後

【水分量(湿度)】

適量(手で握って土団子が出来る位)

【セット方法:例】

ケース底面を固くつめ(ケースの3/5位、上部2/5はフンワリと敷き詰めます)

管理温度さえ低温というところを除けば、産卵自体はとても容易な種だと考えます。

こまめに採卵すれば、過去には多い時には100卵以上採卵出来たときもありました。

【採卵した卵の管理方法:例】

採卵した場合は、あくまで私のやり方ですが、上記のようにケースに穴をつくって卵を落とし込み、その上をマットで軽く覆います。

あとは孵化を待つのみです。管理温度は産卵セットの時と同じ25℃前後にして管理しています。

有精卵ならば孵化率も悪くなく結構沢山の幼虫が取れます。

【採卵せず放置しておての割り出しの場合】

ケースの大きさが広く、かつマットの劣化なども見られなければ、数か月(~2か月位)放置しておいて産卵セットを解除するのも良いと思います。

人間の手で採卵管理しているのと違い、ほぼ自然な状態で孵化するので孵化率も高くなると考えます。

上手くいけばゴロゴロした多数の幼虫(画像参考)が見られる可能性も高いでしょう。

如何でしたでしょうか?

今回は、フローレンシスニセヒメカブトの飼育方法についてご紹介させて頂きました。

皆さんも是非機会がありましたら、一度飼育してみては如何でしょうか?(^^)

※ この日記で紹介したやり方や考え方はあくまで私:Shiho個人の考え方によるもので、それを押し付けるものではございません。あくまでご参考程度にご覧頂ければ幸いです ※

※ この飼育日記では過去にも同じ種類について飼育方法をご紹介しておりますが、過去で取り上げたデータと新しく公開したデータとでは、エサの種類、管理温度、羽化までにかかる日数などに差異が見られる場合がございます。

これは飼育をやりながら、私個人のやり方や考え方が変化しているということですので、今現在での私のやり方や考え方を参考にして頂くならば、一番最新の日付のデータをご参考にして頂けますと幸いです。ご了承下さいませ m(_ _)m

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2022年1月11日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

今回は外国産の小型コクワガタ、「エレガントゥルスコクワガタ」の飼育方法についてご紹介してみたいと思います。

【エレガントゥルスコクワ♂参考画像】

【エレガントゥルスコクワ♀参考画像】

【飼育種】

和名:エレガントゥルスコクワガタ

学名:Dorcus elegantulus

産地:スマトラ島、ジャワ島等

小型ドルクス、エレガントゥルスコクワガタです。

赤褐色のボディがとても魅力的で、私も大好きなクワガタの一つです。

飼育自体は産卵&幼虫飼育共にとても容易な種です。

国産のコクワガタと同様のやり方でほぼOKと言えるでしょう。

ただ外国産種なので、国産のコクワガタみたいな越冬能力はないかもしれませんので、低温管理には注意した方が無難かと思われます。

★★幼虫飼育★★

【設定管理温度】

20~25℃前後

【羽化までにかかる大体の時間】

<菌糸の場合>

♂6~8ヶ月程度

♀6~8ヶ月程度

<マットの場合>

♂8~10ヶ月程度

♀8~10ヶ月程度

※ただし、個体差、管理温度の差などにより幼虫期間は変わります。

あくまで私が飼育した際の参考期間ですので、御了承下さいませ。

飼育はとても容易で、菌糸、マットどちらでも育ってくれます。

私のお勧めは菌糸です。

こちらの方がより大型になり良い結果が出ております。

マットは菌糸系でもあるきのこマットがお勧めです。

菌糸飼育より時間はかかります。

メリットは菌糸飼育個体よりも腹部の肥大が少ないスマートな個体で羽化することが多いです。

このことは材飼育でも言えると思います。

★★産卵方法★★

産卵方法はオオクワガタで多様する材転がしの産卵とは違い、材を半分ほど埋め込みタイプの方が過去の成績では良かったのでこちらを紹介したいと思います。

※基本材産みの種ですが、幼虫が材よりこぼれ落ちた時の事を考えて発酵マットにしておくのが無難かと思います。

【産卵にお勧めの材】

クヌギ材

コナラ材

レイシ材

カワラ材

【産卵管理温度】

25~27℃前後

【水分量(湿度)】

多からず少なからず

【セット方法】

ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りは柔らかく詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。

材の頭が出るようにセット。

セット方法を図示すると以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

では画像と共にセット方法の手順をご紹介したいと思います。

<手順>

まずは使用する材を用意。

下の画像はクヌギ材ですが、コナラ材でも構いません。

私的には少し柔らかい材が適していると感じますので、比較的柔らかめの材を用意すると良いと思います。

材の皮は剥かない方もいらっしゃると思います。自然界では当然皮などは剥けていないので、より自然のままのセットをお好みの方はそのままセットするというやり方もありだと思います。

あくまで私のやり方ですが、私は材を水に浸す時、そこまで長い時間はかけません。

目安は水に浸している途中で材を取り出し、実際に持ってみて、重量的に十分に水分が含まれているかどうかをみて判断します。

実際に手に取って水分の染み込み具合を確認します。

これは感覚的なものなので、どれ位とご紹介するのはとても難しいです。

もし敢えて時間的に言うならば、早くて5分、長くても10分位といったところでしょうか。

これも私的にはあまり時間はかけません。

元々長く水に浸していませんので、陰干しもごくわずかの時間です。

敢えて時間的に言うならばやはり5~10分程度でしょうか。

次にマットを準備します。

今回は材に産ませるようにセッティングしますので、マットはある程度なんでも可能ですが、幼虫が材から出て来て、こぼれ落ちてしまった場合、マットでも食せるように敢えて発酵マットを使用します。

材を入れます。今回は2本のクヌギ材です。

マット産みの傾向も強い種類では、材の横より下の隙間もマットを固く詰めると良い傾向があります。材に気に入らなればマットにも産んでくれます。

しかし過去の経験から考慮すると幼虫はほとんどが材中より得られているので、材産み中心と考えてよいと思います。。材の周りのマットは固めても良いですが、あえて固く詰めなくてもOKです。

完成です。

産卵セッティングに関しては上記のやり方でセットを組めば良いと思います。

如何でしたでしょうか?

エレガントゥルスコクワガタ、小型種ではありますが、本当に格好よく美しいクワガタです。

皆様も機会がありましたら、是非一度飼育してみて下さいませ。(^^)

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私:Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

※ この飼育日記では過去にも同じ種類について飼育方法をご紹介しておりますが、過去で取り上げたデータと新しく公開したデータとでは、エサの種類、管理温度、羽化までにかかる日数などに差異が見られる場合がございます。

これは飼育をやりながら、私個人のやり方や考え方が変化しているということですので、今現時点での私のやり方や考え方を参考にして頂くならば、一番最新の日付のデータをご参考にして頂けますと幸いです。ご了承下さいませ m(_ _)m ※

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), プリンカップ, 産卵木, 飼育ケース

2022年1月7日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), プリンカップ, 産卵木, 飼育ケース

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

新年あけましておめでとうございます!

2022年が始まりました~(^^)/

皆様、良い年末、そして良いお正月をお迎え頂けましたでしょうか?

本日:1月4日より、月夜野きのこ園でも仕事初めとなります。

果たして今年はどんな年になるのか?

コロナの影響がまだ心配ではございますが、今年も昨年以上に精進出来ればと思っております。

皆様、本年度もどうぞよろしくお願い申し上げます m(__)m

月夜野きのこ園スタッフ一同

使用したアイテム

今日は12月28日。

月夜野きのこ園も本日で2021年度の仕事納めとなります。

今年を振り返ってみると、今年は夏の野外採集にほとんど行くことが出来ませんでした。

採集日記公開回数もここ数年では最小だったかと思います。

来年はもう少し時間を見つけてもっとより臨場感のある記事をご紹介出来ればと思っております。

また今年もコロナの影響を受け、これまで毎年行っていたイベント開催も昨年に続き2年連続で中止となってしまいました。

お客様と出逢える数少ない機会が無くなってしまったのはとても残念ですが、このご時世致し方ないのかもしれません。

今現在コロナもかなり落ち着いては来ております。

しかし来年度のイベント開催は現時点ではまだ未定となっており、先行きは不透明ですが、また再開した際には皆様とお逢いできるのを楽しみにしております。

また私自身、お客様との会話、質問、動画、等々何かと至らない点もあったかと思いますが、来年度も今まで以上に精進して頑張っていきたいと思っております。

本年度も本当に大変お世話になりました。

皆様も良いお年をお迎えくださいませm(__)m

月夜野きのこ園スタッフ一同

使用したアイテム

最近のコメント