今回はパラレルスネブトクワガタの飼育方法をご紹介したいと思います。

【参考画像:パラレルスネブト♂】

【参考画像:パラレルスネブト♀】

【飼育種】

和名:パラレルスネブト

学名:Aegus parallerus

産地:スマトラ島、ジャワ島等

パラレルスネブト、日本のネブトクワガタと比べても、より大型になる外国産ネブトクワガタです。

顎も大きくなりとても迫力があります。

顎の形状に似ている種にアンプルスネブトクワガタという種類もいます。

飼育方法は幼虫飼育はとても容易な種です。

ただ産卵方法については、同じセッティング方法でも、産む個体と産まない個体での個体差がかなりあるようです。

産まない時は全く産まない・・。産むときはかなりの数を産む・・等。

それでは私個人のやり方ではございますが、幼虫飼育方法と産卵方法をご紹介してみたいと思います。

★★幼虫飼育★★

【お勧めのエサ】

完熟マット

【飼育容器】

ブロー容器500㏄程度

♀と分かれば、プリンカップ200~300㏄程度でも十分に飼育可能です。

【えさ交換回数】

途中1~2回程度(※マットの劣化や状況による)

【設定温度】

23~25℃前後

【羽化までにかかる時間】

♂:約5~7か月程度

♀:約5~7か月程度

※あくまで目安です。♂♀、管理環境(管理温度、飼育するエサ等)、幼虫の大きさ等個体差があります※

幼虫飼育はとても容易な種だと感じてます。

幼虫飼育は完熟マットがお勧め。

飼育期間も短く、余程低温にしない限りは半年程度で羽化してくる傾向があります。

では次に産卵セット方法についてご紹介してみたいと思います。

産卵セットはマットのみで産卵させるやり方で行っております。。

★★産卵方法★★

<マットのみを使用した産卵方法>

【産卵に使用するお勧めマット】

完熟マット、黒土マット

【産卵に使用するケース】

クリーンケースS~M程度

【産卵管理温度】

25℃前後

【水分量(湿度)】

多からず少なからず

【セット方法】

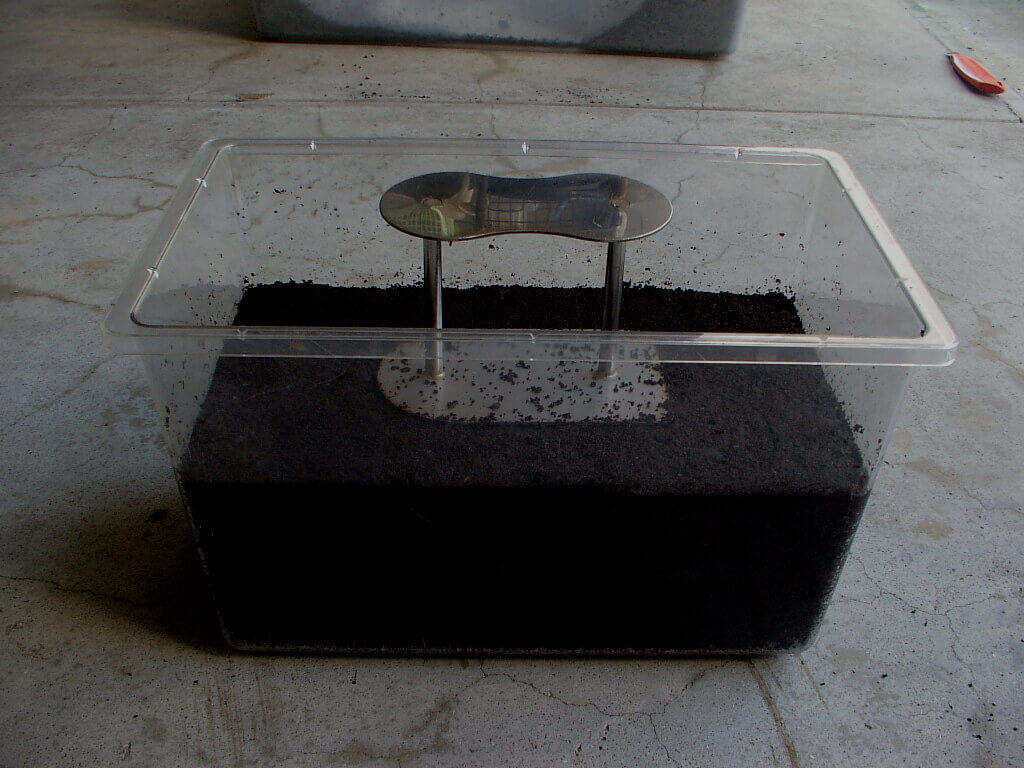

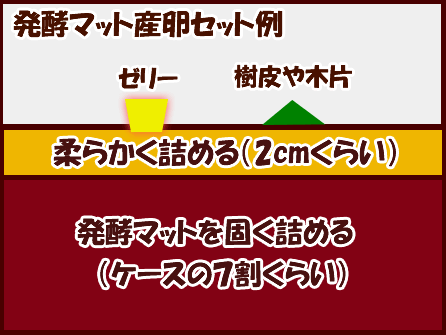

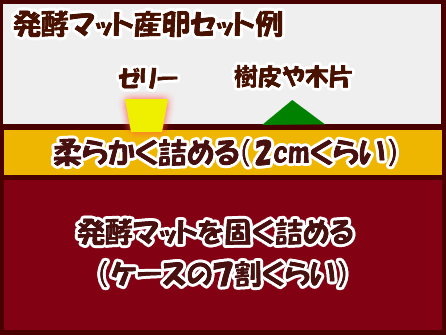

ケース底面を深さ7割位で固く詰める。

残りの1割程度はフンワリと。

セット方法を画像付きでご紹介します。

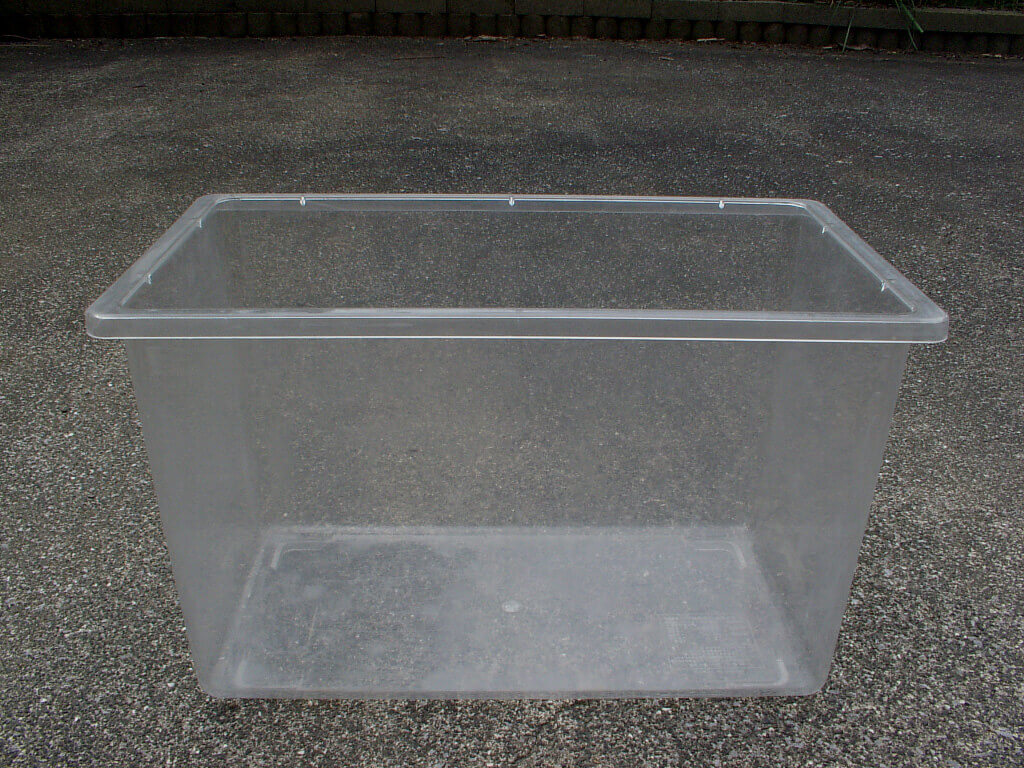

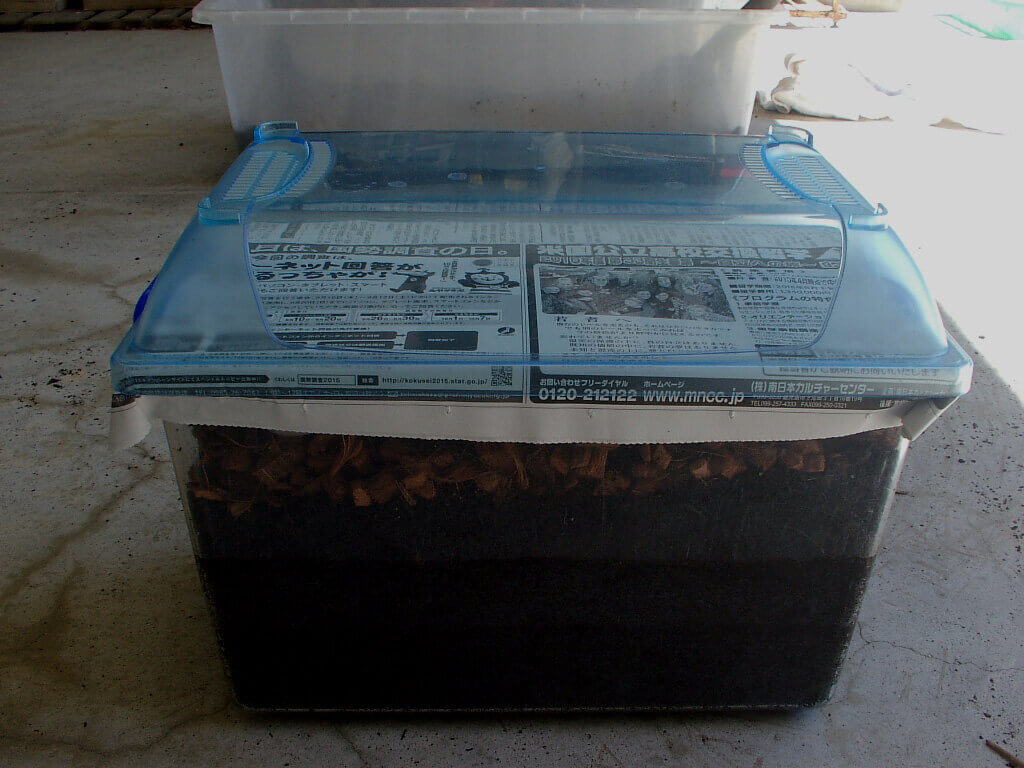

産卵セットに使用するケースの準備。

今回はクリーンケースを使用します。

クリーンケース使用の場合は間に新聞紙を挟んでセット完了

セット方法を図示するとこのような感じです。

産卵セッティングに関しては、ネブト種の場合、私は主にマットのみの産卵で行っております。

皆さんも機会がありましたら、是非飼育に挑戦してみては如何でしょうか?(^^)

※ この日記で紹介したやり方や考え方はあくまで私:Shiho個人の考え方によるもので、それを押し付けるものではございません。あくまでご参考程度にご覧頂ければ幸いです ※

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), プリンカップ, 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2021年11月16日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), プリンカップ, 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

今回はオキピタリスノコギリクワガタの飼育方法をご紹介したいと思います。

【参考画像:カネギエーテルノコギリクワガタ♂】

【飼育種】

和名:オキピタリスノコギリクワガタ

学名:Prosopocoilus occipitalis

産地:スマトラ島

小型種で、色合いも美しく可愛いノコギリです。

飼育は産卵、幼虫飼育共に容易な種です。

それでは私個人のやり方ではございますが、幼虫飼育方法と産卵方法をご紹介してみたいと思います。

★★幼虫飼育★★

【お勧めのエサ】

菌糸、きのこマット、完熟マット

【飼育容器】

プリンカップ300㏄程度

【えさ交換回数】

途中1~2回程度(※マットの劣化や状況による)

【設定温度】

23~25℃前後

【羽化までにかかる時間】

♂:約6~7か月程度

♀:約6か月程度

※あくまで目安です。♂♀、管理環境(管理温度、飼育するエサ等)、亜種の違いによって個体差があります※

幼虫飼育はとても容易な種だと感じてます。

菌糸(Basicでもelementでも可)でもOK。

マットでも弊社のマットでは、きのこマットでよく育ってくれますが完熟マットでもOK。

とても小さな種なので、 300cc程度もあれば十分です。

マットに劣化等の痛みなどがなければ、2令投入位ならばほとんど羽化まで交換無しで羽化してくます。

管理温度は20~25℃程度 で管理。夏場の高温と冬場の極度の低温には注意が必要です。

では次に産卵セット方法についてご紹介してみたいと思います。

産卵セットはマットのみで産卵させるやり方と、材を入れたセット方法の2パターンがあると考えます。

★★産卵方法★★

<マットのみを使用した産卵方法>

【産卵に使用するお勧めマット】

完熟マット、黒土マット

【産卵に使用するケース】

クリーンケースS~M程度

【産卵管理温度】

25℃前後

【水分量(湿度)】

多からず少なからず

【セット方法】

ケース底面を深さ7割位で固く詰める。

残りの1割程度はフンワリと。

セット方法を画像付きでご紹介します。

産卵セットに使用するケースの準備。

今回はクリーンケースを使用します。

クリーンケース使用の場合は間に新聞紙を挟んでセット完了

セット方法を図示するとこのような感じです。

次に材を使用した産卵セット方法のご紹介です。

<材を使用して産卵セットを組む場合>

【お勧めのマット】

完熟マット、黒土マット

【お勧めの材】

コナラ、クヌギ、レイシ、カワラなど

【お勧めの容器】

クリーンケースS~M程度

【産卵管理温度】

25℃前後

【水分量(湿度)】

多からず少なからず

【セット方法】

ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りも固く詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。

少し材の頭が出るようにセット。

セット方法の具体例をご紹介してみます。

まずは使用する材を用意。

こちらはクヌギ材になります。

少し柔らかめの材がお勧めです。

材の皮は剥かない方もいらっしゃると思います。自然界では当然皮などは剥けていないので、より自然のままのセットをお好みの方はそのままセットするというやり方もありだと思います。

あくまで私のやり方ですが、私は材を水に浸す時、そこまで長い時間はかけません。

目安は水に浸している途中で材を取り出し、実際に持ってみて、重量的に十分に水分が含まれているかどうかをみて判断します。

実際に手に取って水分の染み込み具合を確認します。

これは感覚的なものなので、どれ位とご紹介するのはとても難しいです。

もし敢えて時間的に言うならば、あくまで私のやり方になりますが、早くて5分、長くても10分位といったところでしょうか。

これも私的にはあまり時間はかけません。

元々長く水に浸していませんので、陰干しもごくわずかの時間です。

敢えて時間的に言うならばやはり5~10分程度でしょうか。

次にマットを準備します。

今回は材に産ませるようにセッティングしますので、マットはある程度なんでも可能ですが、幼虫が材から出て来て、こぼれ落ちてしまった場合、マットでも食せるように敢えて発酵マットを使用します。

弊社のマットでのお勧めは、完熟マット、黒土マット。

材を入れます。今回は2本のクヌギ材です。

マット産みの傾向も強い種類では、材の横より下の隙間もマットを固く詰めると良い傾向があります。材に気に入らなればマットにも産んでくれますので・・・。

後は親♀を入れフタをします。

今回はコバエシャッターを使用してみました。

セット方法を図示すると以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

産卵セッティングに関しては上記の2パターンのいずれかでセットを組めば大丈夫だと思います。

私は主にマットのみの産卵で行っていましたが、材を入れてのセットも有効です。

♀によは個体差があり、はマット産みを好む個体、材産みを好む個体がいるようです。

材を入れて産卵させる場合、材は柔らかめの材を使用する事をお勧めします。

産卵&幼虫飼育共に難しい種ではないと感じています。

皆さんも是非飼育に挑戦してみては如何でしょうか?(^^)

※ この日記で紹介したやり方や考え方はあくまで私:Shiho個人の考え方によるもので、それを押し付けるものではございません。あくまでご参考程度にご覧頂ければ幸いです ※

※ この飼育日記では過去にも同じ種類について飼育方法をご紹介しておりますが、過去で取り上げたデータと新しく公開したデータとでは、エサの種類、管理温度、羽化までにかかる日数などに差異が見られる場合がございます。

これは飼育をやりながら、私個人のやり方や考え方が変化しているということですので、今現時点での私のやり方や考え方を参考にして頂くならば、一番最新の日付のデータをご参考にして頂けますと幸いです。ご了承下さいませ m(_ _)m ※

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2021年11月12日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

2021年シーズンの昆虫採集シーズンも終わり、今後はブリードに時間をさく時間が多くなって来るように思えます。

今回より少しづつではありますが、過去にお客様よりご質問などがあったクワガタ、カブトムシ等、各種の飼育方法についてご紹介してみたいと思います。

あくまで私:Shiho個人の考え方&やり方ですので、ご参考程度に見て頂ければ幸いです。

今回は、ゾウカブト種:エレファス オキシデンタリスの飼育方法についてご紹介したいと思います。

【エレファス オキシデンタリス♂参考画像】

【飼育種】

和名:エレファスオキシデンタリスゾウカブト

学名:Megasoma elephas occidentalis

大型のエレファス・エレファスと一見見酷似しているように見えますが、身体は一回り小さく横幅も少しスマートな感じがします。

また大型個体になると、前胸の側縁突起が真横側に開いているのが大きな特徴の一つです。

ただし小型♂の場合は真横に開かず斜めになることがあるので、その場合はエレファス・エレファスと似たような感じになってしまいますので、混同するなどの注意は必要かと思います。

ビロード調の黄土色のフサフサした体毛で覆われれるボディは美しいの一言で素晴らしいカブトムシです。

★★幼虫飼育★★

幼虫飼育は、私は以下の様な方法で行っています。

【使用するお勧めエサ】

きのこマット、完熟マット、

【使用する容器】

♂♀:1800ccブロー容器~クリーンケースS程度

【エサ交換回数】

♂:途中6~8回程度

♀:途中5~6回程度

(※マットの痛み、劣化、エサの減り具合により誤差あり)

【設定管理温度】

23~25℃前後

【マット水分量】

適量(手で握って土団子が出来き、指の間から水が染み出ない程度)

【羽化までにかかるおおよその時間】

(※ 通年23~25℃前後での管理下)

♂:約18~20ヶ月程度

♀:約14~18か月程度

(※ 管理温度、エサ、湿度、大きさにより誤差あり)

幼虫飼育は比較的簡単で、エサ(マット)さえ切らさなければすくすくと育ってくれます。

管理温度にもよりますが、過去の飼育では23~25℃前後の管理下(きのこマット、完熟マット使用)で♂は約1年半程度で羽化してくれました。♀はもう少し早く羽化して来ました。

この温度帯でもなかなかの大きな個体が羽化してくれましたので、もう少し温度を下げてじっくり育てきれればより大型化も望めるかもしれません。

★★産卵方法★★

次に産卵セット方法ですが、私は以下のような方法で産卵セットを組んでいます。

【産卵にお勧めのマット】

完熟マット、黒土マット

【セット期間】

開始~約1ヶ月半から2ヵ月程度

採卵する場合は約2週間に一度の採卵

【産卵に使用するケース】

衣装ケース中~大クラス

【産卵管理温度】

25~27℃前後

【マット水分量】

適量(手で握って土団子が出来き、指の間から水が染み出ない程度)

【セット方法】

ケース底面を固くつめ(ケースの3/5位、上部2/5はフンワリと敷き詰めます)

産卵自体はとても容易な種だと考えます。

こまめに採卵すれば、過去には多い時には100近く採卵出来たときもありました。

産卵セットで使用するケースが小さい場合は親がせっかく産んだ卵を動いているうちに潰してしまう可能性が高くなりますので、そういった場合はこまめに採卵してあげると良いと思います。

【採卵した卵の管理方法:例】

採卵した場合は、あくまで私のやり方ですが、上記のようにケースに穴をつくって卵を落とし込み、その上をマットで軽く覆います。

有精卵ならば孵化率も悪くなく結構沢山の幼虫が取れます。

【採卵せず放置しておての割り出しの場合】

ケースの大きさが広く(衣装ケース大クラス位)、かつマットの劣化なども見られなければ、数か月(~2か月位)放置しておいて産卵セットを解除するのも良いと思います。

人間の手で採卵管理しているのと違い、ほぼ自然な状態で孵化するので孵化率も高くなると考えます。

上手くいけばゴロゴロした多数の幼虫が見られる可能性も高いでしょう。(※参考画像)

如何でしたでしょうか?

今回はエレファス オキシデンタリスゾウカブトの飼育方法についてご紹介させて頂きました。

是非機会がありましたら、一度飼育してみては如何でしょうか?(^^)

※ この日記で紹介したやり方や考え方はあくまで私:Shiho個人の考え方によるもので、それを押し付けるものではございません。あくまでご参考程度にご覧頂ければ幸いです ※

※ この飼育日記では過去にも同じ種類について飼育方法をご紹介しておりますが、過去で取り上げたデータと新しく公開したデータとでは、エサの種類、管理温度、羽化までにかかる日数などに差異が見られる場合がございます。

これは飼育をやりながら、私個人のやり方や考え方が変化しているということですので、今現在での私のやり方や考え方を参考にして頂くならば、一番最新の日付のデータをご参考にして頂けますと幸いです。ご了承下さいませ m(_ _)m

使用したアイテム

きのこMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2021年11月9日

カテゴリー

使用したアイテム

きのこMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

11月に入り、先日野外採集に行って来ました。

ここ宮崎の最近の気候状況は朝夕は10℃前半まで下がる日もありますが、やはりまだ日中は20℃以上にはなります。

前回の10月下旬の採集では、まだコクワガタを多数見かけることが出来ましたが、今回はどうなのか楽しみです^^

柿がたわわに実っています。

まさに秋を強く実感させるこの時期ならではの風物詩ですね。

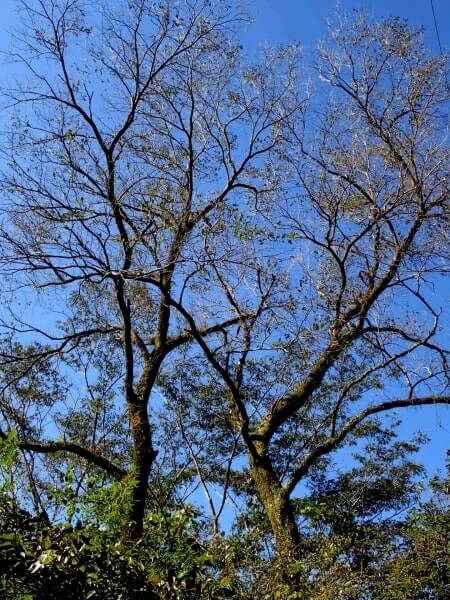

ポイントに到着。

有力木のハルニレの木が色あせて見えます。

葉も枯れ始めているようですね。寂しいものです(泣

前回採集と同様に蹴り採集ではなく、ウロ&樹皮裏採集をメインに探していくと、

見つけました!

ハルニレの枝分かれした箇所に出来た樹皮裏にクワガタの姿を発見しました^^

お顔を拝借するために取り出してみると、

コクワガタ♂♀ペアが入っていました。

この時の山間部の気温はまだ午前中ということもあり、気温が上がりきっておらず15℃前後程度でしたが、とても活発に元気に動いていました。

とりあえずのクワガタの姿に一安心です^^

採集を再開して、20分位探したところで、

こちらのハルニレの小さなウロにクワガタを発見。

コクワガタ♂でした。

撮影をしていたら、すぐに奥の方に逃げ込まれてしまいました。

ポイントを大きく移動して、

クヌギの木の樹皮裏に、またしてもコクワガタ♂の姿を見つけました。

ちょっと採りにくい部分にあったので、敢えて取り出さず撮影だけでしたが、傷も無く綺麗な個体でした。

最後はこちらのハルニレの樹皮裏から、

またしてもコクワガタ♂を発見。

傷がありましたが元気な個体。

サイズは♂40㎜前半位はありそうでした。

このような感じで11月の採集を堪能いたしました。

結果的に見かけたのは、

コクワガタ4♂1♀

の5頭。

種類もコクワガタのみという結果でした。

前回の20数頭から大幅に減った感じもありますが、今回来たのは前回のコクワ色の強いポイントとはまた異なりますので、まぁそれも仕方ないかなといった感想でした。

とはいえ、もうさすがに今季の野外採集は終了かなといった感じです。

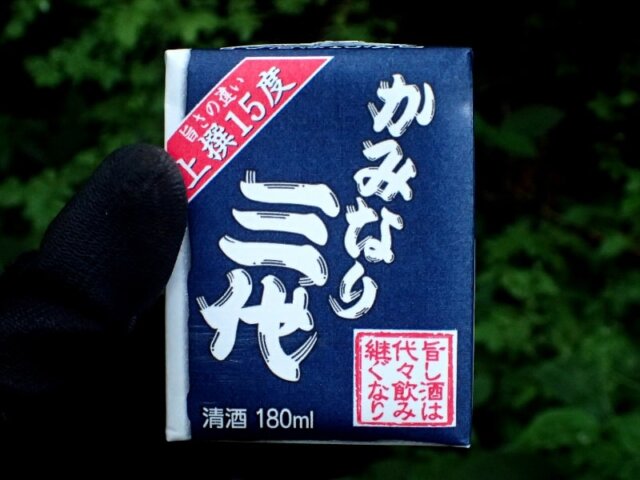

こうなることも予測して、いつも山の神様に捧げるお神酒を準備して来ました。

「山の神様、今季も山に通わせて頂いてありがとうございます。沢山楽しませてもらうことが出来ました。また来年もどうぞよろしくお願い申し上げます m(__)m」

と、感謝の気持ちを伝え、お神酒を大地に注ぎました。

採集ポイントはまだこの場所の他にも何ヶ所かあるので、後日またお神酒を持って挨拶だけでも行ってみる予定です。

ということで、2021度の野外採集はひとまず採集納めとなりました。

今シーズンは、私の個人的都合により、一番のピーク時に採集にほとんど行くことが出来ず採集記自体もいつもの年に比べて寂しいものになってしまいました。

しかし、その少ない時間の中でも、山の空気を吸い、山の生き物たちと触れ合えてとても楽しませてもらいました。

また来年も採集の様子をお伝え出来ればと思っております。

お疲れ様でした (^^)/

※採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

幼虫を飼育している際に、この下の画像の様な感じになったことはありませんか?

【菌糸ビンAとします】

皆さんは菌糸ビンがこのような状況になった場合、どのような考えが浮かぶでしょうか?

①幼虫が菌糸を食べてしまい、白い菌糸部分がなくなった。

②幼虫が暴れてしまい、白い菌糸部分がなくなった。

この場合、私の考えではございますが、私は②を疑います。

なぜなら、この菌糸ビンの白くない部分(茶色いオガの部分)は、食べた後の糞等によって出来た食痕等ではなく、ただ単に幼虫が暴れて白い菌糸部分をぐちゃぐちゃにしてしまって出来た可能性が高いと考えます。

ちなみに通常にきちんと食して出来た食痕は下の画像のようなものになる事が多いです。

勿論全ての黒い部分が糞だけというわけではございませんが、菌糸ビン自体に落ち着きがあり、キレイな黒色をしているでしょう。

菌糸ビンAの状態を私は、「幼虫の暴れ(あばれ)」と言っています。

では「幼虫の暴れ」とは何でしょうか?

既に皆さんの中にもご存じの方もいらっしゃると思いますが、幼虫には「暴れ(あばれ)」という行動を起こす場合があります。

では、「暴れ」はどのような時に起きるのか?

①新しい菌糸ビンに投入後の暴れ

②エサが合わない事による拒食による暴れ

③ビン内温度が高くなり、苦しくなっての暴れ

④菌糸ビン内の酸欠(酸素不足)による暴れ

⑤幼虫が病気になって苦しんでいる時の暴れ

⑥3令後期幼虫による蛹化前の暴れ

等々「暴れ」には様々な理由があって起きています。

勿論上記以外の理由時にも「暴れ」が起きる事はあるとは思いますが、私的に考えて大体が上のような原因が理由で「暴れ」が起きると考えています。

問題の今回の菌糸ビンAについては

⑥3令後期幼虫による蛹化前の暴れ

をまず疑いました。

幼虫が3令後期になっていた場合、成長過程の行為として蛹化前にはほとんどの幼虫が少なからず「暴れ」を起こすと考えます。自分の周りを耕かし、キレイになめして、蛹室となる部屋を作る為の行為です。

②~⑤による暴れの場合は、幼虫の不具合の発生による暴れなので、それなりの対処が必要な場合もあります。

しかし①と⑥の暴れについてはこれは少なからず必ずしも起こる現象だと考えています。

今回は3令後期の幼虫ということもあって、そろそろ蛹になるのかもしれないと考え、⑥の「蛹化前の暴れ」を第一候補として疑いました。

この菌糸ビンAのような感じになった場合、いくら菌糸ビンの白い部分が無くなってしまったからといって、新しい菌糸ビンに交換することはお勧めしません。

もし新しい菌糸ビンに交換したとしても同じことを繰り返す可能性が高いと思うからです。

実際、交換をせずにそのままにしておいた菌糸ビンAの様子を追ってみました。

0日目

菌糸の白部分は耕かされ、茶色くオガ化状態になっています

↓

3日後

蛹室の部屋位置を決めたのか、ビン側面に沿って部屋を作り出しました感じがします

↓

6日後の様子

幼虫も蛹室の位置を決め、蛹室を作っています。すでにキレイな蛹室が出来はじめています。

この菌糸ビンAの幼虫はとりあえずこれで一安心です。後はキレイに蛹室を完成し、前蛹~蛹化~羽化という経路をたどってくれることでしょう。

如何でしたでしょうか?

今回は「幼虫の暴れ」についてご紹介してみました。

簡単にまとめると、

・幼虫の暴れは様々な原因が元でなるパターンが多々ある。

・幼虫自体の不具合の場合には対処が必要な事がある。

・新しい菌糸ビン投入時や3令後期の暴れは、ビン交換等はせずに、そのまま見守った方が良い場合が多い。

ということでした。

飼育をしていると様々なパターンがあると思いますので、上記でご紹介したやり方には当てはまらないこともあるかもしれませんが、ご参考程度に読んで頂ければ幸いです。

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

今日は羽化報告のご紹介です。

ギアスゾウカブト(亜種:ポリオン)が羽化しました。

【飼育種】

和名:ギアス・ポリオンゾウカブト

学名:Megasoma gyas porioni

【羽化体長】♂96mm

【使用したエサ】初令~2令時:完熟マット

3令初期頃~羽化まで:きのこマット

【使用した容器】 クリーンケースS

【えさ交換回数】途中4~5回

【設定管理温度】23~25℃前後

【羽化までにかかった時間】合計約18ヶ月

エレファスゾウカブトに体色が似ている、ギアスゾウカブトの羽化報告です。

羽化データはこの日記上では初登場になります。

この個体は孵化~2令時は完熟マットで育て、その後3令になった頃からきのこマットに変えて育てました。

幼虫はとても丈夫で、特に問題なくすくすくと育ってくれました。

初令の早い時期に栄養価の高いきのこマットに移行出来ていればもう少しサイズUP出来たかもしれません。。

次回は♂100㎜UPを狙っていきたいと思います。

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私:Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

早いもので10月も下旬になりました。

今年の10月は、半ば位までは日中30℃を超す真夏日が連発していて秋らしくない残暑がかなり残っていたのですが、月半ばを過ぎてから一転、気温も一気に下がりはじめ、ついに朝夕は10℃台になる日も出て来ました。

しかしここ宮崎では、晴れた日の昼間はまだ20℃台を保つ日もありますので、先日、暖かい日を狙って採集に行って来ました。

10月と言えばこの花、コスモス

しかしもうピークは過ぎた感があり、開いているのも少なく、少し寂しく見えました。

ハルニレとクヌギの混生地ポイントに到着。

この日の山間部は日中18℃という気温。

やはり少し肌寒く感じます。。

これらの木々を叩いてみて回りますが、何も落ちて来ません。。

やはりもうこの時期は蹴り採集で落ちてくる個体はほとんどいないようです。

なので、樹皮裏やウロでの採集に切り替えると、

こちらのクヌギの樹皮裏からは、

♂50㎜半ば程度のヒラタクワガタ♂を発見!

傷もあまりなく、綺麗な個体でした。

こっちのハルニレの樹皮裏からは、

コクワガタ♂2頭が入っていました。

隣りの木の樹皮裏にも、

コクワガタ♂の姿が。

他にもコクワガタが次々と見つかります。。

気が付けば、

コクワガタのオンパレードになっていました。

まさにコクワガタ祭り!^^

さすがに寒さに強いクワガタですね、この位の寒さではまだまだ活動は活発なようです。

こちらのクヌギの樹皮裏には、

下の樹液が溜まっている所にネブトクワガタ♂、

上部の箇所にスジクワガタ♂の姿を見つけました。

このようにして約2時間ほど採集を楽しみました。

今回は見かけた頭数は21頭ほど。

種類的には、

・ヒラタクワガタ

・コクワガタ

・ネブトクワガタ

・スジクワガタ

の計4種という結果でした。

今回ついにノコギリクワガタの姿が消えてしまいました。

予想通り黒色系のクワガタばかりになってしまいましたが、まだ発見頭数は20頭超えと、なかなかの活動をしていました。

今回採集に行った地域は特にコクワガタ色が強いポイントではありましたが、それでも10月下旬というシーズン終盤にして20頭以上のクワガタの姿を見かけるとは、ちょっと嬉しい想定外でした^^

しかしここに来てノコギリの姿も消えてしまい、これから次第に寒さも増してくると思いますので、そろそろ今シーズンの採集も終了が見えて来ましたように感じます。寂しくなりますね~。

※採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

クワガタ、カブトムシの幼虫飼育において、

「幼虫が菌糸ビンやマットの上の方に上がって来てしまって潜りません」

という質問をよく耳にします。

過去の日記上でもこの話題について取り上げましたが、今回は久しぶりに他の皆様にもご紹介する上で、あえて日記上で取り上げてみました。

※これはあくまで私、Shihoが考えうる方法をご紹介するもので、他にも様々な考え方や対策案があると思います。ご参考程度に見てもらえれば幸いです。またこの記事は過去にもご紹介したことがあります。一部重複&訂正&加執がありますことをご了承下さいませ※

幼虫を飼育していて幼虫が菌糸ビンやマットの上部に上がってくる点ですが、

①酸欠状態

②幼虫自体が病気になった場合

③前蛹なる前の暴れの動きの一環

④蛹室が作れずに仕方なく上に上がってくる

⑤マット内部が熱を持っており苦しい(再発酵)

⑥エサが合わない

あくまで私個人の考えですが、まず考えられる点として上記の理由が考えられます。

では一つ一つご紹介していきたいと思います。

①:上に上がってくる原因としてまず一番先に考えられるのが「酸欠状態」です。

菌糸ビンやマット内部で酸欠を起こすと幼虫は大体のものがに上がってきます。

その時、通常酸欠になった幼虫はぐったりとしていてあまり動きません。幼虫を触ってもぐにゃぐにゃと弾力のない身体をしているのが主です。

対策としては、通気確保をしてあげることだと考えます。

②:次に「病気になった場合」です。

飼育しているのは生き物ゆえに具合が悪くなることも当然あります。病気の場合は対策案がないのが現状です。

③:次に「幼虫が前蛹になる前の暴れの一環の動き」でしょうか?

幼虫は3令後期になると蛹になる為に蛹室を作る準備をします。その一環の動きの中で、まれに上部まで上がって来てしまうものがいる場合もあります。

暴れの動きは決して悪い行動ではないので、そのまま様子を見守るのが良いかと思いますが、あまりにも暴れが酷い場合は、管理温度を少し下げてあげると落ち着くことがありますので、良かったら試してみるのも良いかと思います。

④:次は、「蛹室が作れずに仕方なく上に上がってくる」です。

通常は菌糸ビンやマットの内部で作るのですが、エサ内部の状態が悪い(水分過多や水分不足、コバエや線虫などによるマットの劣化等)と内部で蛹室を上手く形成出来なくなってしまい、挙句の果てに内部では蛹室を作るのを諦めて上部に上がってきてしまうことがあります。

この場合の対策案としては、新しいマットや菌糸ビンに交換してあげることで、その後スムーズに前蛹化することが可能だと考えます。

⑤:次に「マット内部が熱を持っており苦しい」ということも考えられます。

菌糸ビンやマット飼育は、管理状況(湿度や温度)によっては再発酵することがあります。

一旦再発酵してしまうと、軽く30℃以上の熱が出てしまうこともありますので注意が必要です。

対策案としては、菌糸ビンやマット内の温度が極力28℃程度を超えないように、管理温度を調整してあげると良いと考えます。

⑥:最後に考えられるのは、「エサが合わない場合」です。

幼虫にもエサの好き嫌いの趣向はあると考えます。

マットや菌糸を途中で変えたり、もしくは幼虫が途中からエサの趣向が変わってしまう場合、エサを食べるのを嫌って拒食状態を続けたりすることがあり場合もあります。

その際は、幼虫の好みに合うエサを用意してやる必要がありますが、直接聞くわけにはいけないので、何度もエサ変えして試してやるしか方法は無いかと思います。

以上、幼虫がマット上部に上がってくる原因をいくつか考えてみました。

幼虫の動きやストレスは無事に羽化するためにも穏やかであってほしいものですよね。

飼育中は、この他にも色々と難しいこともありますが、でもだからこそそれも含めて飼育の楽しさかもしれませんね^^

※今回ご紹介した理由と対策案はあくまでも私個人のやり方や考え方ですので、絶対これが原因だと確定するものではございません。勿論この他にも理由や他の対処方法もあるかとは思います。あくまでご参考の一例程度に読んで頂ければ幸いです。m(_ _)m

使用したアイテム

ここ先日までの日記記事で「クワカブの冬場の管理方法」について「発泡スチロールを使用した簡易温室」「メタルラックを使用した簡易温室」等をご紹介して来ました。

これらは冬場の温度管理対策として、どちらも温源(熱を発する機器)を使用した簡易温室でした。

今回の日記では、そういったものを利用せず、もっと容易に冬場の管理が出来ないかを考えてみたいと思います。

そのまま常温で管理出来れば楽なのですが・・・💦

※これはあくまで私、Shihoが考えうる方法をご紹介するもので、他にも様々な対策案があると思います。ご参考程度に見てもらえれば幸いです。またこの記事は過去にもご紹介したことがあります。一部重複しますことをご了承下さいませ※

冬場は当たり前ですが、気温が下がります。

気温が下がる中、温源を使用するエアコン管理や、簡易温室を利用せずに何とか乗りきる方法はないのでしょうか?

あくまで私が考えつく参考例(画像がなくてスミマセン)にはなりますが、いくつか具体例を挙げてみたいと思います。

【日中、日が当たる部屋の影になる場所に置く】

日中に日差しが入り、部屋全体が比較的暖かくなる場所に置くということ。

但し日光を直接当ててはダメです。

あくまで影の場所において下さい。

一度温度計を置いてその部屋がどれ位の温度になるか計ってみるのも良いでしょう。

【発泡スチロール箱やダンボール箱に入れて管理する】

管理する時、棚の上等でそのまま管理するのではなく、ダンボール箱や発泡スチロール箱に入れて管理するやり方です。

外からの見栄えは悪くなりますが、ダンボールや発泡スチロールは保温性があります。入れた周りの隙間などに新聞紙や綿などを入れても良いと思います。

【土やマットに埋めて管理してみる】

衣装ケースなどに菌糸ビンやケースに入った成虫などを入れ、その周りをビンの肩口付近位までマットや土、腐葉土などでフタの部分まで埋めるという方法です。

ここでのポイントは地面となるマットなどは固く敷き詰めないで、軽くフンワリと敷くのがポイントです。空気が含めばより保温性が高まると思いますので・・・。

【プチプチやアルミマットなどのクッション材等をケースや菌糸ビン等に巻く】

菌糸ビンや飼育ケース等に、プチプチやアルミマット(薄いやつ)などのクッション材等を巻いて管理する方法です。

寒さが直接当たらないように防護するといったやり方です。

衣装ケースなどに一緒にまとめて入れ、その周りを全体的に巻いても良いかとは思います。

【水を張った水槽や衣装ケースなどに入れる方法(温源利用する手もあり)】

夏場にはよく聞く方法です。

水を張った水槽や衣装ケースに上面が出るようにして水の中に入れます。

ただしこの方法は冬場はかなり水も冷たくなると思いますので、自然的な方法からは外れますが、熱帯魚の温度を保つ熱源を入れてやると良いかと思います。

これにより水が温められて適温になるかと・・。

サーモまでつなげれば、よりベストだと思います。

先日紹介した簡易温室が空気を暖めるバージョンならば、こちらは水を温めて利用するバージョンといった感じでしょうか・・・。

如何でしたでしょうか?

正直、温源を使用した対策には及ばないとは思いますが、何もしないよりは少しは効果があると思います。

勿論他にも色々とやり方は沢山あると思います。

今回は実際の画像がなく、文面だけではわかりづらかったかもしれませんがご参考にして頂ければ幸いです。

皆さんも色々と工夫をしてこの冬を乗り越えましょう。(^^)

※管理のやり方には色々な方法があると思います。今回紹介したのははあくまでも私Shihoの考え方による管理方法についてのやり方&見解です。 あくまでご参考程度に見て頂けますと幸いです。

使用したアイテム

前の日記で、冬場の温度対策の一例として、「Shiho自作の発泡スチロールで作る簡易温室」の作成方法をご紹介しました。

今回は発泡スチロールの大きさじゃ容量が足りないという方達の為に、ちょっとワンランク上の「メタルラックを使用した簡易温室」の紹介をしてみたいと思います。

※あらかじめ御了承を得たいのですが、この記事は秋口になると毎年紹介しております。それゆえに何度もお目にかかられた方も多いと思います。

ですが、今年から始められたクワカブ初心者の皆様や当日記を初めて御覧になられている方達の為に少しでもお役に立ちたいと思い、しつこいながらも今年も紹介させて頂きたいと思います。

一部訂正箇所や追記事項もありますが、大体の内容は例年と同じ重複しております。御理解&御了承の程よろしくお願い致します。

ではご紹介していきましょう。

出来上がった全体図からご紹介すると、

このような感じで作成しました。

この温室を作成するのに、いくら予算が必要なのかを知りたい方も沢山いらっしゃると思いますので、作成時にかかった金額をご紹介してみたいと思います。

<材料>

・メタルラック:150cm(中古)

1個 ¥2000

・フォーム(上下面&背面)

1枚 ¥800

・養生プラダン(左右側面&背面)

2枚 ¥360(@¥180)

・ビニールカバー(前面)

1m×1.8m ¥380

・プレートヒーター(中古)

1個 ¥3000

・サーモスタット(中古)

1個 ¥1000

・ファン:小型扇風機(中古)

1個 ¥300

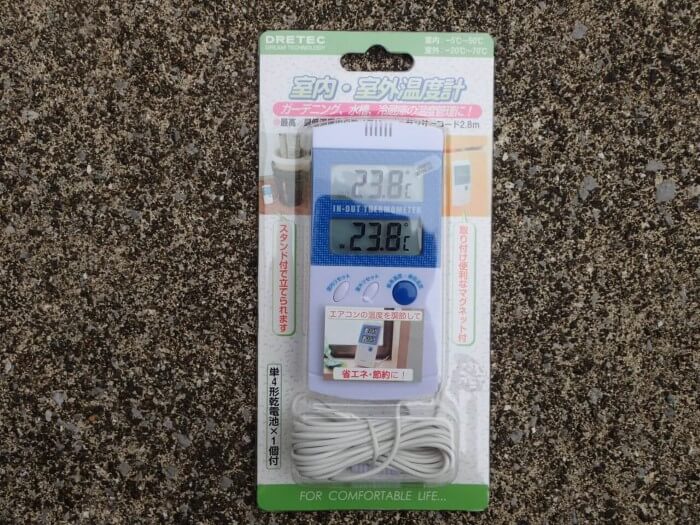

・室内外用温度計

1個 ¥1500

総合計金額 ¥9340

※金額は購入した際(2016年当時)の価格

※価格はあくまでこちらで購入時の目安です※

このような感じで温室を作成しました。

材料について一つずつ細かく紹介してみましょう。

※紹介してる材料は実物とは一部異なるものもあります。あくまでも参考画像です。ご了承下さいませ※

【メタルラック(150cmタイプ)】

メタルラック150cm程の同様のタイプです。

一番下に温度の元(ヒーター)を入れますので、それの熱がスムーズに上に上がるように棚板は隙間のあるものが良いです。その点で言えばメタルラックは適任ですね。

【フォーム】

フォーム

いわゆる住宅用の断熱材(発泡スチロール)の板です。

通常の発泡スチロールでも良いですが、住宅用のフォームはきめが細かく保温効果も強いですのでお勧めです。

この時は上面、下面、背面のみに使用しましたが、全ての面を覆ってもOKです。

【養生プラダン】

養生プラダン

薄く柔らかめの断熱素材です。

コスト削減の為に左右側面に使用。

上記のフォームと比べると同じ大きさで価格は約1/5で済むのが魅力です。

【ビニール製カバー】

柔らかめのビニール製カバー

切り込みを入れ、のれんのようにして前面のカバーとして使用しています。ほぼ透明なので中の様子がある程度見えるのも良いですね。

【プレートヒーター】

プレートヒーター

暖房管理の必需品です。

これは実際に使用しているものと同型機。

ワット数は250Wあります。

温室用に使用するヒーターとしてはとても使いやすいタイプで、このW数ならば150cmメタルラックの容量程度ならば十分に温めてくれます。とても扱いやすいです。

【サーモスタット】

温度調整の必需品、サーモスタット

中のヒーターにより温度が上がり過ぎると、設定温度を超えた時点でスイッチが切れ、設定温度からある程度温度が下回るとスイッチが自動的に入るというのがサーモスタット。

人がつきっきりでなくても自動で管理してくれるのでとても重宝します。

ちなみに上の画像のサーモスタットは約15年位前に私が使用していたもの。これを見ると当時の懐かしい記憶が蘇りますね。

【ファン:小型扇風機】

ファン(小型扇風機)です。

温室内の空気の循環に使用します。

ヒーターにより温めた空気は上に上がりますので、温室内はどうしても上部の方が温度が高くなります。

その温まった空気を循環させ、均一にするのがファン(小型扇風機)です。これを使用する事により温室内全体がほぼ均一な温度をキープ出来るでしょう。

【室内室外温度計】

室内外用温度計

長いコードのあるセンサーで温室の内部の気温を計ると同時に、外気温も計る事が出来る便利もの。

温室内が今現在何度なのか、これがあれば一目瞭然です。

ちなみに上記画像の温度計は月夜野きのこ園で販売されているものと同じです。

以上がメタルラックを使用した温室の作成でした。

如何でしたでしょうか?

ここは宮崎県という事もありまして、宮崎県の冬の気温に適した温室作成をしております。

例えば、メタルラックの全ての面をフォームで囲めば、それ以上の保温効果は望めますが、南国宮崎県という土地柄、そこまでしなくても十分に保温効果が得られると判断した上での作成方法になっております。

温室も使う場所によって様々に状況(温度)が変わってきますので、その様子を見ながらご自分なりのオリジナル温室を作成すると良いでしょう。

道具を駆使して、お安く、丈夫でかつ便利な温室を作り、冬の寒さを乗り越えましょう!

※この温室作成方法はあくまで私個人の作成方法の一例です。 人それぞれによって考え方や方法等は異なると思います。あくまで参考例として見ていただければ幸いです。

使用したアイテム

最近のコメント