山に行った時、クワガタ、カブトムシがいる場所には結構な確率で見かける昆虫がいます。

それは「カナブン」です。

今日は国産の美麗種、カナブン達の種類:見分け方をご紹介してみたいと思います。

国産カナブン種には、カナブン、アオカナブン、クロカナブンと、3種分別されていおります。

その3種の違いについて少しだけ詳しくご紹介してみたいと思います。

※画像をクリックすると、拡大画像が見られます※

【国産カナブン】

【体長】

22~30mm

【分布】

本州、四国、九州に生息。

【体の特徴】

全体的に光沢があり、とても美しい。

色合いは茶色、グリーン、レッド、ブルーなどのかなりの色彩変異がある。

身体をひっくり返した際、両後足の付け根の左右の基節がお互いにくっ付かず離れている。

身体のラインはアオカナブンと比べると丸みのある身体をしている。

【行動の特徴】

非常に素早く動き、あっという間に飛んでしまう。

飛翔性がかなり高い。

交尾意欲が高い

【採れる場所】

平地性が強いが比較的高所でも見られる。

クヌギやニレ、ナラ、ヤナギなどの樹の枝状にくっついて樹液を食している。

【有効な採集方法】

樹の枝回りなどをじっくりと見て網などで捕獲する方法。

樹を蹴って落とす方法。ただしよく飛ぶので落下する前に飛んでしまうことが多い。

灯火採集方法。

【活動期間】

5月下旬~9月下旬

ベストシーズンは6月上旬~7月中旬。

【採れる時間帯】

朝方~昼間にかけて主に活発に活動するが、夜でも見られる。

カナブンはかなり色彩変異が激しく色んな色合いの個体が存在します。下記画像は実際に私が捕まえたカナブン達の画像です。

画像は全てカナブン、このブラウン、グリーン、レッド。この他にもブルー、ブラックも存在するらしい。是非見てみたものです。

【国産アオカナブン】

【体長】

22~27mm

【分布】

北海道~九州まで幅広く生息。山地性が強い。

【体の特徴】

全体的に光沢があり、とても美しい。

色合いはグリーン、赤みのあるグリーン、ブルーなどの色彩変異がある。

身体をひっくり返した際、両後足の付け根の左右の基節がお互いに接する。

身体のラインは比較的細みのやや縦長。

【行動の特徴】

非常に素早く動き、あっという間に飛んでしまう。

飛翔性がかなり高い。

交尾意欲が高い

【採れる場所】

平地でも見られるが、比較的山地性が強く標高の高い所で良く見られる。

クヌギやニレ、ナラ、ヤナギなどの樹の枝状にくっついて樹液を食している。

【有効な採集方法】

樹の枝回りなどをじっくりと見て網などで捕獲する方法。

樹を蹴って落とす方法。ただしよく飛ぶので落下する前に飛んでしまうことが多い。

灯火採集方法。

【活動期間】

5月下旬~9月下旬

ベストシーズンは6月上旬~7月中旬。

【採れる時間帯】

朝方~昼間にかけて主に活発に活動するが、夜でも見られる。

【国産クロカナブン】

【体長】

22~28mm

【分布】

本州、四国、九州に生息。

【体の特徴】

全体的に黒く光沢があり、とても美しい。

色合いはその名前の通り黒一色。

身体をひっくり返した際、両後足の付け根の左右の基節がお互いに接する。

身体のラインはカナブンよりは比較的細みのやや縦長だがアオカナブンよりは少し太め。

【行動の特徴】

非常に素早く動き、あっという間に飛んでしまう。

飛翔性がかなり高い。

交尾意欲が高い

【採れる場所】

平地性が強いが、比較的高所でも見かけることもある。

クヌギやニレ、ナラ、ヤナギなどの樹の枝状にくっついて樹液を食している。

【有効な採集方法】

樹の枝回りなどをじっくりと見て網などで捕獲する方法。

樹を蹴って落とす方法。ただしよく飛ぶので落下する前に飛んでしまうことが多い。

灯火採集方法。

【活動期間】

6月中旬~9月下旬

ベストシーズンは7月上旬~8月上旬。

カナブン、アオカナブンと比べると若干発生が遅い気がする。

【採れる時間帯】

朝方~昼間にかけて主に活発に活動するが、夜でも見られる。

樹液に集まるクロカナブン2頭

真ん中の小さい個体はコアオハナムグリ

如何でしたでしょうか?

上記があくまで私が感じている「カナブン」「アオカナブン」「クロカナブン」の特徴&違いのご紹介です。

以下の画像は実際にフィールドで出逢ったカナブン達の様子画像です。

ニレの樹皮に付くカナブン達

下から2番目はアオカナブン、その他はカナブン

一番下はクロカナブン。

その他は色彩変異豊かなカナブン達。

左端の個体はシロテンハナムグリ。

昆虫採集ではどうしてもクワガタやカブトムシの方が優先的に目に入ってしまい脇役的な存在かもしれませんが、こうしてスポットを当てて良く見てみると、とても魅力的な昆虫だとも言えます。

フィールドで見かけた時には、是非手に取ってじっくりと観察してみませんか?^^

※この見分け方や考え方は、私が見て判断する時に基準としているもので、勿論その他にも違う特徴などがあるかと思います。あくまで私Shihoの個人的見解ですので、ご参考程度に見て頂ければ幸いです。m(_ _)m

使用したアイテム

毎年この季節になると、子供さんや、初心者の皆様より以下のような質問をよくお聞きします。

クワガタムシが全然動かなくなりました。死んでしまったのでしょうか?

なるほど、確かにこの手の質問はよくあります。

確かに大切に飼育していたクワガタムシが突然動かなくなったら、それは心配ですよね。

しかしその動かなくなったクワガタムシは本当に死んでしまったのでしょうか?中には本当に死んでしまった個体もあるでしょうが、ちょっとお待ち下さい。土に還してやる前にもう一度よく調べてみましょう。

実はクワガタムシの習性の一つとして「疑死」、いわゆる「死んだふり」というものがあります。実際死んだふりをしているクワガタの画像がありますのでご紹介したいと思います。

※画像をクリックすると拡大して鮮明に見られます※

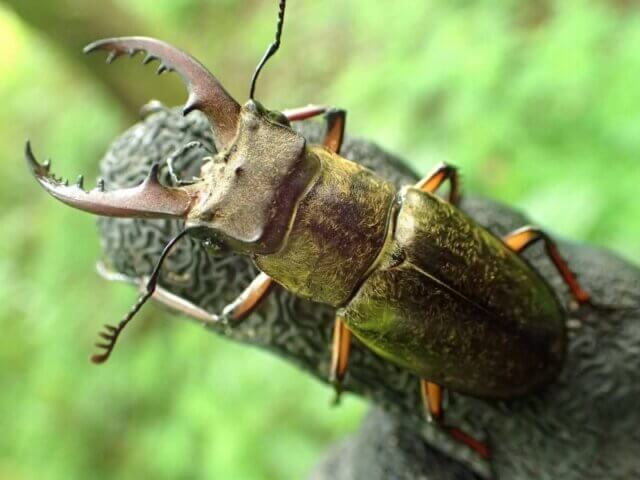

【国産オオクワガタ♂の死んだふり】

上記画像は「国産オオクワガタの♂」です。

手足をしっかりと折りたたみ小さくまとまっています。

【本土ヒラタクワガタ♀の死んだふり】

上記画像は「本土ヒラタクワガタの♀」です。

こちらも手足全て引っ込ませ、触覚まで折りたたんでいます。

いかがでしょうか?皆様がおっしゃっていた「動かない、死んでしまった」の意見は上記画像のような個体を言っているのではないでしょうか?

だとしたら答えは「ノー」です。

これは立派なクワガタムシの防衛反応で、この様な姿勢を取っているのは逆に元気の証とも言えます。

野外でのクワガタムシの天敵には様々なものがあります。代表例として鳥(カラスなど)が挙げられます。鳥は枝に乗り移りクワガタムシを捕まえ捕食します。

この時クワガタムシ達は鳥がとまった枝の振動を感知して、すぐに手足を引っ込めて丸まり地面にわざと落下します。そうして落下した後は丸まった状態でしばらく死んだふりをして動かず、敵からの発見を遅らせます。

人間がクワガタ採集をする時に樹を蹴ってすぐに落ちてくるのは、「振動を感じたら敵から身を守るために落下しする。そして落下後は動かずじっとやり過ごす」そういった防衛本能があるからだと言われています。

なるほど、すごいですよね。そう聞くとなるほどと思ってしまいます。

それゆえ、飼育下で人間がクワガタムシを触ろうとすると、「敵が来た」と思いこみ手足を引っ込めて、あたかも死んだように見せかけてしまう事が多いのです。

死んだふりをする個体は実はとても元気で警戒心が強いクワガタムシだと言えるでしょう。

ショップさんで購入する時にもこういった「死んだふり」をする個体を目安に選ぶと間違いは少ないと思います。

でも動かくなった虫の全てが本当に「死んだふり」をしているのでしょうか?

中には違って本当に死んでいる個体もいるかもしれません。

そういった時にはいくつかチェックしてみてもらいたい事があります。

画像&映像がありますのでご参考にして頂ければ幸いです。

★★アゴの間に何かを挟ませる★★

文字通りアゴに何か挟ませてやります。

♀ならばつまようじとか、♂ならばティッシュを丸めたものとかです。生きていれば抵抗しようと力強く挟んできます。死んでいれば勿論反応はありません。

短時間ですが、動画での様子も撮影しました。参考にしてみて下さい。

※ヒラタクワガタ♀のアゴ部分にご注目下さいませ。

★★触覚を触ってみる★★

触覚を指でそっと触ってみましょう。

生きていればすぐに反応し触覚を動かします。動く速度が速いほど元気な証拠です。死んでいれば勿論反応はしません。

触覚にそっと触れてみる。元気ならばすぐに触覚を引っ込めます。

短時間ですが、動画での様子も撮影しました。参考にしてみて下さい。

※ヒラタクワガタ♀の右の触覚にご注目下さいませ。一瞬の出来事ですのでよく注意してご覧下さいませ。

★★頭と胴体の首の部分を少し動かしてみる★★

生きている虫ならば力強く首はあまり動かいものですが、死んだ虫は首の部分がグラグラしていて力がありません。弱ってきている場合も力強さが無くなってきます。

元気な個体ならばこのように頭と背中の間はしっかりと隙間なく固まっています。

こちらは死んでいる個体。頭と胴体の隙間が多く、グラグラしています。

★★手足が伸びきっていているかチェックする★★

死んでしまった虫は手足が伸びきった状態になっている事が多いです。触ったり、引っ張ったりしても元に戻ろうとしない(反射がない)場合は、おそらく死んでいる確率が高いでしょう。

死んでいるヒラタクワガタ♀。

足が伸びきっていて、引っ張っても戻りません。

また補足ですが、死んでいるとよく口髭が出たままにもなることが多いです。

上記のポイントをチェックして見て全て当てはまるようでしたら、残念ですがその虫は死亡していると言えます。全てではないけど、何点かが当てはまる場合は、完全に死んではないですが、弱ってきていると言えるでしょう。

如何でしたでしょうか?上記が私流ではありますが、私が虫が死んだとき&弱ってきているかどうかを判断する時によくチェックする項目です。勿論他にも判断する基準となるものが存在すると思います。あくまでご参考程度に見て頂ければ幸いです。

皆さんも「クワガタムシが死んでしまった、土に還してあげよう」と思う前に、是非一度きちんとチェックしてみませんか?(^^)

使用したアイテム

7月に入り暑い日が続いております。

昨日、私の住む宮崎県では最高気温が何と36℃もありました。

まだ梅雨明けはしていませんが、それも重なってか湿度も高く大変過ごしにくいです.

そして、梅雨が明けたら、いよいよ夏本番!!

皆さんは夏の暑い日の管理温度の対策はどうしてらっしゃいますか?

クワカブを飼育するのは主に室内だと思いますが、日本の夏の室内温度は本当に暑く、日中誰もいない中窓を閉め切っていると軽く40℃を越していきます。場合によっては50℃近くなることもあるかもしれません。こんな中、クワカブを管理するのはとても大変ですよね。

日本のクワカブならまだ耐えうる力もあるかもしれませんが、外国産のクワカブにとって温度が合わない環境で過ごすのはかなり厳しいものがあります。また虫だけで なく、菌糸ビン飼育やマット飼育をする場合も注意が必要です。高温状態を続けると菌糸の劣化やマットの再醗酵による温度上昇が生じる場合があります。

飼育するクワカブを少しでも快適に管理してやる為には、管理者となる人間の工夫が絶対不可欠となってきます。

あくまで私、Shihoの考えですが、虫飼育に適度な温度帯は夏場の場合~28℃位までだと思っています。(勿論虫の種類によってはもっと低い場合もあります)

今日はこの暑い夏の温度に対してどのように工夫すれば乗り切ることが出来るのかをちょっとアイディアを出しながらご紹介してみたいと思います。

【夏の温度管理対策の例】

・エアコンでの管理方法

この方法は私が思う一番ベストな方法です。しかしコストが割高になる、家族の理解など、なかなか問題があり、そうそう容易に実行出来るものではありません。

・小スペース間における簡易冷房装置による管理方法

簡単に言うと、ガラス温室やメタルラックなどの空間を小型冷却装置によって冷やす方法です。

小型冷却器には小型クーラーやスポットクーラー、冷風扇等があるかと思います。

小型冷却装置自体は少々割高ですが、コンプレッサーを使用しているのもであれば、電気代がエアコンと違いそこまでかからない利点があります。

・冷蔵庫に手を加えて冷却装置として使用する管理方法

専用の小型冷却装置が見つからない場合、少々手が必要ですが、冷蔵庫を使用する手もあります。

冷蔵庫の扉を外して冷蔵庫ごとその管理する空間に入れてしまう、もしくは管理棚に隣接し、冷蔵庫ごと棚を厚手のビニールシート等で覆って全体的に冷やすやり方です。

大きな冷蔵庫を使用すればそれだけ大きなスペースを冷却することも可能かと思いますが、それだけ場所も取るマイナス面はあるかと思います。

・衣装ケースや発泡スチロールなどの中でも保冷材交換

大型の発泡スチロールや衣装ケースなどに、市販の保冷剤や、ペットボトルに塩水などを入れ、凍らせたもの等や保冷材などを入れて、交換しながら保冷する方法。この方法はお手軽ですが、常に冷却材の持ち具合を気にしておかなければなりません。

夏の特に暑い日などは一日に何度も交換が必要になるでしょう。

使用するケースは衣装ケースよりは発泡スチロールの方が効果が高いです。

・扇風機を回し続ける方法

その名の通り、飼育しているスペースに扇風機を回し続けて少しでも風通しをよくしてやる方法です。ただ溜りうる熱は拡散出来るのかもしれませんが、元々の室内の温度が高い為、そこまでの効果は期待出来ないと考えます。

扇風機を回すならば、出来れば窓を開けて通気が抜けるような状態で回すと少しは効果もあるのではないかと思います。

・水槽などの大きな容器に水を入れ、その中で管理する方法

この方法は一部の方達の間では昔から実行されていた方法です。私の知人にもこの方法を試して管理されていた方が何人かいます。気温より水温の方が温度変化が少ないと考えた方法です。

水槽などに水を貼り、その中に幼虫が入った菌糸ビンやマットビンなどを8分目位まで入れ片口まで水につかるようにして管理する方法です。主に幼虫管理で使い、ケースが浮いてしまう成虫管理にはちょっと不向きかと思います。

・床下収納や、日の当たらない空間で管理する方法

比較的温度変化の少ない床下収納や、納屋などで管理する方法。

敷地の中にもし洞窟などがあれば、そこで管理するのも良いかもしれません。

如何でしたでしょうか?

夏の暑さ対策方法、いくつか例を挙げてみましたが、どれも一長一短がありますよね。

上記に挙げたのはほんの一例だと思います。

もっと他にももっと有効的な方法があると思います。

野外にいる生き物、ましてや海外に住んでいる生き物を異なる環境下で飼育するのはとても難しい事だと思います。

虫の立場に立ち、どうやったら快適に過ごさせてやる事が出来るか・・。

それを工夫して考えるのも、また昆虫飼育の醍醐味ではないでしょうか。

皆さんも色々と工夫をして暑い夏を乗り切って下さいませ。(^^)

※この方法ややり方はあくまで私:Shihoの個人的なものによるものです。あくまでご参考程度に見て頂ければ幸いです。m(__)m

使用したアイテム

皆さんは、野外採集(昆虫採集)に行く時、どんな時に行かれますか?

例を挙げるとすれば、

・仕事がお休みの時

・天気が良い時

・何だか自然と触れ合いたい時

・クワガタ&カブトムシと出逢いたい時

・子供さんと一緒に採集を楽しみたい時

と、色々と理由はありますよね。

折角計画していたのに行ってみたら採集地が雨で全然採れなかった。ってことはありませんか?

そんな時、あくまで私のやり方になるのですが、私は採集に行く前には必ず以下の事項を調べてから行くようにしています。

・採集地に近い地域の今現在の「天気」を調べる

・採集地に近い地域の「これまでの天気、降水量」を過去数時間さかのぼって調べる

・採集地に近い地域の「これからの天気」を、特に今後の雨雲の動きを調べる

・採集地に近い地域の「気温と、風の強さ」を調べる

野外採集(昆虫採集)に行くにあたって採集地の今現在の天気は重要です。

今いる場所は晴れていても、採集地に行ってみて雨が降っていないとは限りません。それゆえ採集地の天気は事前に調べておくのが得策です。

では、そこにいないのにどうやってそんなことが分かるのか?ご心配なく。今の時代にはインターネットという強い味方がいます。

あくまで私のやり方ですが、私は野外採集に行く前は必ずインターネットで採集地の情報を調べてから行動するようにしています。

そこで私が頼りしているのが、インターネット内にある各種のお天気サイトの中の「YAHOO!JAPAN天気・災害」のというサイトです。

このサイトを見ると、採集地自体のピンポイントの天候を知るのは無理かもしれませんが、それでもその採集地に近い地域のおおよその天候、これまでの雨量、今後の雨雲の動き、気温、風の強さ等の情報が分かることが出来ます。

これらのサイトを有効に利用しながら、上記のポイントを調べて採集に行くようにしています。

では上記に書いた調べるポイントについて、なぜそれを調べる必要があるのか?の理由などをご紹介してみたいと思います。

【採集地に近い地域の今現在の「天気」を調べる】

インターネットの「YAHOO!JAPAN天気・災害」のサイトで天気を調べます。

晴れ、もしくは曇りならばOK。雨ならばNG。

【採集地に近い地域の「これまでの天気、降水量」を過去数時間さかのぼって調べる】

今現在は雨が降っていなくても、数時間前までに雨が降っていれば、採集地の木々達はとても雨で濡れた状態にあります。

そういう樹が濡れた状態の時は、樹の樹液も雨によって流れてしまっている可能性が高いので、虫の集まりもよくありません。

また蹴り採集をする際にも、樹を蹴っても虫がいたとしても、虫と一緒に雨も一緒に落ちて来てしまうので落ちたポイントを特定するのが難しくなります。

そういう意味でも非常に効率が悪いと考えられます。

そんな時もネットの「YAHOO!JAPAN天気・災害」のサイトで、雨雲の動き、「これまでの動き」でこれまでの雨雲の流れをチェックすると良いと思います。同時に降水量もチェックしておきましょう。最低でも3~4時間前まで雨が降っていない方が良いでしょう。

もし過去に雨が降っていても、降水量がほんのわずかの場合ならば、そこまで採集に影響しない場合もあるかもしれません。逆に降水量が多い場合にはより難しいと言えるでしょう。

【採集地に近い地域の「これからの天気」を、特に今後の雨雲の動きを調べる】

今は雨が降っていなくても、採集地に行ってすぐに降り出しては元も子もありません。

そんな時も同様に「YAHOO!JAPAN天気・災害」のサイトで、雨雲の動き、「これからの動き」で今後の雨雲の流れをチェックすると良いと思います。

後数時間もすれば雨雲がやってきそうな予報が出ていれば、思い切って中止するのも賢明だと言えます。

【採集地に近い地域の「気温と、風の強さ」を調べる】

気温が低いと虫の活動は鈍くなります。逆に気温が高いと虫の活動は活発になり、樹にもよく飛んでくるようになります。私的ですが、可能ならば25℃以上あるととても良いと考えています。

また風の強さも結構重要だったりします。風が強いと、木々が風で揺れてしまっているので、クワガタ達も落とされまいとガッチリと掴まっています。それゆえ、人が蹴った位では全然落ちて来ません。蹴り採集をメインに考えている方には強風は大敵だと言えると思います。

そんな時もネットの「YAHOO!JAPAN天気・災害」のサイトで気温や風の強さを確認します。

如何でしたでしょうか?

上記が私が野外採集(昆虫採集)に行く前に必ずチェックしておく天候対策です。

勿論、万全に対策を練って行動しても、天気には裏切られることもよくあります。

実際、過去にも2日連続で現地についた途端に雨が降り出し、採集を中止したこともありました。

なので絶対的ではないということをご理解の上、ご参考程度にして頂ければ幸いです。

少しでも皆様の採集が快適なものになり、採集率がアップすることをお祈り申し上げます。

※またこの記事内容に関しましても、毎年ご紹介しておりますが、まだご覧になっていない方々の為に改めてご紹介してみたいと思います。あらかじめご了承下さいませ。

※上記方法はあくまShiho個人の考え方&やり方ですので、あくまでご参考程度にお読み頂ければ幸いです。m(_ _)m ※

※採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

皆さんは、野外でクワガタ採集をする時どんな道具を使用していますか?

道具は人によって様々なものがあると思います。

その中で、木の穴(ウロと呼びます)の中にいるクワガタ等を捕まえる道具。

それを私は「掻き出し棒」と呼んでいます。

「掻き出し棒」とは、その名の通り、(クワガタを)掻き出す棒・・・・です。

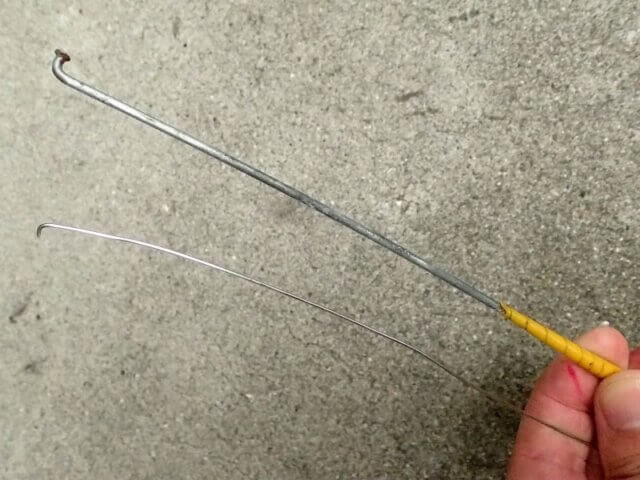

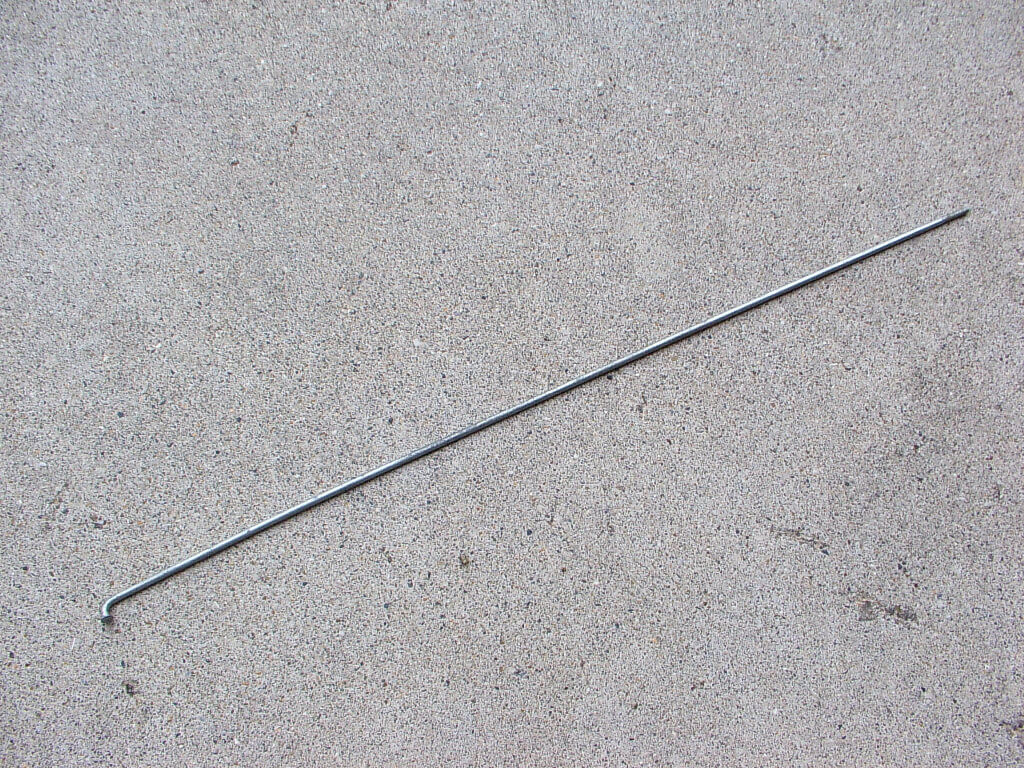

【参考画像:私が使用している掻き出し棒全体図】

【参考画像:掻き出し棒の先端アップ画像】

昔は某ショップ等で販売されておりましたが、今現時点でクワガタショップ等販売されている所はちょっと分かりません。

ただ自転車のスポークが代用品になりますので、これを入手すると良いと思います。

しかし、もしこの「掻き出し棒」がお店等で入手出来なくても諦める必要はありません。

無いなら自分で作ってしまえば良いと思います。

作り方は至って簡単です。

あくまで私の作り方ですが、ちょっとご紹介してみましょう。

【掻き出し棒の作り方】

①曲がりにくい針金や、洗濯物ハンガー(針金タイプのやつ)などを適当な長さにニッパなどでカットする

②直線的に伸ばす

③先端をかぎ状に返しをつくりフック型にする

④完成

こんな感じです。

画像が無くて申し訳ございませんが、作り方はとても簡単です。

ポイントは曲がりにくい針金類を使用する事が重要です。

針金が曲がりやすいと、実際にウロ(木の穴)から掻き出している時に手で握っている部分がグニャっと曲がってしまう事が多く、そうなると力が入らず正確に掻き出す作業が難しくなりますのでご注意を。

如何でしたでしょうか?

上記採集用具はあくまでShiho個人が使用しているものや作り方の参考の一例です。

ご参考程度に、ご自分に合ったものを入手、もしくは作成して頂ければそれで良いかと思います。

※この考え方や方法はあくまで私、Shiho個人の考え方です。

ご参考程度にして頂ければ幸いですm(__)m

使用したアイテム

今週は、ここ宮崎は晴れの期間が多かったので今シーズン2回目の野外採集に行って来ました。

その時の様子をご紹介したいと思います。

この日、最初に目に飛び込んできたのは、こちらのハルニレの木。

全て小型のクワガタ達ですが、3頭の姿を発見しました。

少しだけお顔を拝借させて頂くと、

ヒラタクワガタの♀

スジクワガタ♂

後1頭は、採ろうと思った瞬間、下に落ちて見失ってしまいましたが、おそらくコクワガタ♀だったと思います。

この1本のハルニレの木で3種のクワガタ達と出逢うことが出来ました^^

場所を移動して、

こちらはハルニレとシラカシの群生地。

こられの木々を叩いていくと、

ノコギリクワガタ大歯型が落ちて来ました。

サイズは♂65㎜程度でした。

ノコギリは他にも、

このようにルアーケースがいっぱいになる位沢山落ちて来ました。

そしてその中に、

ミヤマクワガタ♂の姿もありました。

小型のミヤマクワガタ♂。

サイズは未計測ですが、♂50㎜あるかないか位のサイズだったと思います。

小さいながらも体毛もそろっておりとても綺麗な個体。今シーズン初のミヤマクワガタでした^^

次に、

こちらのハルニレのウロの中には、

ヒラタクワガタの♂が入っていました。

小型の綺麗な♂。

サイズは小さく♂30㎜程でしょうか。

そしてこのヒラタ♂が入っていたハルニレの木を蹴ってみると、

バギバキっ!

と、枝に当たりながら落ちて来たのが、

ミヤマクワガタ♂大歯型!でした。

このミヤマもとても綺麗な個体で、体長は♂65㎜程というサイズでした。

このような感じで3時間程採集を楽しみました。

今回は、ミヤマ、ヒラタ、ノコ、スジクワ、コクワ、と5種類のクワガタと出逢うことが出来ました。

ノコとミヤマに関してはどちらも最大65㎜程度と、なかなか大型のサイズでした。

前回と比べて全体的に頭数も増え、またサイズアップもして来ているので、今後が楽しみになりました。

※採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

先週、ついに今シーズン初の野外採集に行って参りました。

例年より約2カ月遅れと、遅い出動になりました。

採集地に到着。

久しぶりのフィールドはとても新鮮!!

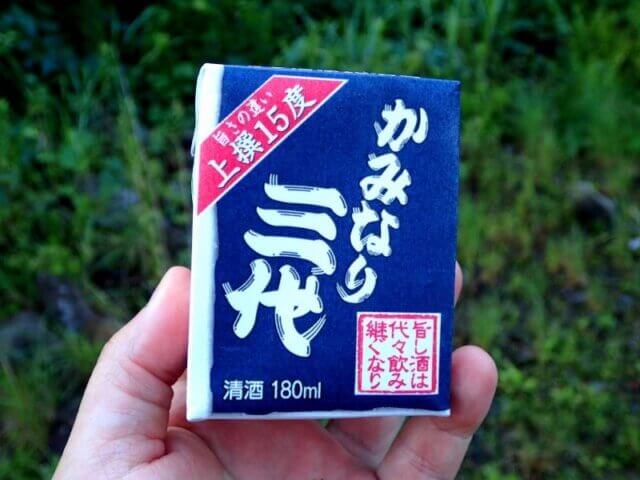

まずは、毎回恒例の山の神様へのご挨拶。

些細なものですが、お神酒を大地に捧げて今シーズンもお世話になることをお挨拶しました。

「今年もどうぞよろしくお願い申し上げますm(__)m」

挨拶も済み、早速周囲を散策しました。

すると、すぐに、

木の隙間にいるクワガタを発見!!

取り出してみると、

コクワガタ♂でした!

今シーズン初のクワガタはコクワガタ♂からのスタートとなりました^^

そして近くの木を蹴ってみると、

パサッっと軽い音、

下を探してみると、

おお、大歯型のノコギリクワガタ♂が落ちていました。

同時にもう一頭、

こちらも綺麗な個体。

小歯型のノコギリ♂も同時に落ちて来ていました。

一頭分の音しかしかかったと思ったのですが、2頭見つけることが出来ました。

採集の道中には毎年見かける木苺もすでに赤く熟していました。

場所を移動して、探していると、

木の表皮を徘徊していたコクワガタ♀を発見!

この個体はちょっと擦れていますね。。もしかしたら昨年からの越冬個体かもしれません。。

そして、周辺を探していると、とても甘酸っぱい樹液の発酵臭が香って来ました。

それとたどっていくと、

いかにも!って感じのハルニレのウロを発見!!

この中からは、

今季初のヒラタクワガタ♂が入っていました。

なかなかのサイズ。♂60㎜前半というサイズでした。

こんな感じで、遅い6月の初採集を楽しみました。

やはりこの位の時期になると、もう既に昆虫達も活動していますね。

今回は少し標高の低い所のポイントだったので、ミヤマクワガタには出逢えませんでしたが、それでもいつものメンツに出逢えたのはとても嬉しかったです。

最近は梅雨ということもあり、なかなか行くタイミングが難しいですが、また次回をたのしみにしたいと思います^^

※採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

梅雨真っただ中の6月中旬。

今年は個人的事情があり、野外採集にまだ一度も行けておりません。

が、しかし、クワ友達が続々採れ始めているのを聞くと、そろそろ準備をしなければという気持ちが焦り、まずは採集道具の準備をすることにしました。

まずは定番の装備。

長靴やライト、長網の穂先などは昨年使用時の欠損などがありましたので、新調しております。

掻き出し棒は通常の物と、ネブト用のものを準備!

網はそれぞれ3種類。

状況に合わせて使い分けます。

一番上の長網は長さは約6mある鮎かけ竿を加工して作っております。

そして、薬品。

山では様々な虫がいます。

特にブヨやマダニなどは怖い存在です。

しっかりと万全の準備が必要ですよね^^

こんな感じで、とりあえず今回は今シーズンの採集道具の準備をしました。

あとは天候と自分の都合を合わせて、近いうちに行ってみたいと思います。

今年もどんな虫達に逢えるのか、とても楽しみです^^

※採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

梅雨も真っただ中の6月。

野外ではクワカブ達の数も増えて来て、あちこちで採集出来たとの声を聞いております。

この時期になると、初心者の方から以下の質問をよく聞きます。

山でクワガタムシ、カブトムシが採れました。

どうやって飼えば良いですか?

なるほど、クワガタムシ、カブトムシの成虫の飼い方(管理方法)ですね。

私たち長年クワガタ、カブトムシに携わっている者にとっては当たり前の事ですが、初めてクワガタムシ、カブトムシを採集、もしくは入手された方にとっては戸惑う事なのかもしれませんね。

今日はそんな初心者の方にも分かりやすい「クワガタムシ、カブトムシの飼い方(管理方法)」についてshiho流ではありますが、ご紹介してみたいと思います。

一般的に初めて皆さんがやられている方法は、

★大きいケースでのまとめ飼い(多頭飼育)★

【メリット】

まとめて一緒に飼えるので、管理がとても楽。

【デメリット】

複数のクワガタ、カブトムシを一緒に入れてしまうので、ケンカをしやすくなる。

長生きさせるには向かない。

【感想】

この一緒に飼うことを私は「まとめ飼い(多頭飼育)」と呼んでいます。

まとめ飼いはその名の通り、複数の昆虫達を同じケース内で一緒に飼う(管理)することです。

確かにとても楽な方法なので、初めて虫を飼われる方はほとんどの方がこの方法で管理するでしょう。実際、私も子供の頃はそうでした。

とても楽な方法なのですが、デメリットも多いです。

一番のデメリットは虫達が出逢いやすくなり、ケンカをしやすくなるという事です。

それによりお互いに傷付け合う事も多くなり、結果虫達の寿命も短くなってしまうというのが最大のデメリット(マイナス点)だと考えます。

【ケンカ対策案】

本当は後の記述で説明する「一頭飼い(単独飼育)」が理想なのですが、スペースや手間がかかりますので、なかなか難しいと思われる方も沢山いらっしゃると思います。

どうしても「まとめ飼い」をするならば、

このように、ケースの中でまともに出逢いにくくするように障害物(葉っぱや小枝)を入れてやると、虫達が直接まともに出逢いにくくなり、ケンカも減少してるれると思います。

葉っぱや小枝がなくても、代用品はいくらでも作れます。割り箸を小さく折ってやったり、新聞紙を小さくちぎって丸めて入れてやったりするだけでも、全く入れないよりは全然良いと思います。

心なしか見栄えも少し良くなった気がしませんか?(^^)

★小さめのケースで一頭ずつ管理(単独飼育)★

【メリット】

一頭ずつの管理なのでケンカが起きない。

結果、長生きさせやすい。

【デメリット】

狭いスペースなので、ケースが汚れやすくなる

【感想】

上記でご紹介した「まとめ飼い(多頭飼育)」と比べて、一頭ずつの飼育(単独飼育)になるので、ケンカが起こらない事が最大の利点です。

虫達を長生きさせるにはこの方法がベストだと考えます。

実際私も今現在管理している全ての虫達は一頭ずつ個別に単独管理しています。

ただケース内が狭い為、汚れるのが早い傾向がありますので、汚れが目立ってきたらキレイにしてあげると良いでしょう。

如何でしたでしょうか?

私個人は「一頭ずつ飼い(単独飼育)」派ですが、「まとめ飼い(多頭飼育)」か「一頭ずつ飼い(単独飼育)」か、初心者の方々にとっては、なかなか判断するのは難しいことかもしれません。

元々大自然の中で延び延びと生きてきた昆虫達なので、「まとめ飼い(多頭飼育)」するにしても上記のような障害物対策などをするようにして、少しでもストレスを軽減させて昆虫飼育を楽しんでみてはいかがでしょうか?(^^)

※この方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによっは管理方法など様々で、異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

使用したアイテム

日本には色んな種類のクワガタが生息しております。

それぞれのクワガタムシ達は種類ごとに環境なり、時間帯なりと、比較的争いが起こらないように棲み分けや時間分けをしているのですが、時には同時に同じフィールド上に現れたりします。

クワガタの♂ならばどの種類なのかは外見上で大体は判断出来ますが、♀を捕まえた場合どうでしょう?

ミヤマクワガタやアカアシクワガタなどのように、はっきりと特徴が表れている種類ならば分かりやすいのですが、黒系のヒラタクワガタ、コクワガタ、スジクワガタなどはどれも似ているように見え、慣れていないと何の種類なのかよく分からない事が多いと聞きます。

今回はクワガタムシの♀の種類のおおよその見分け方、さらに採れる場所、有効な採集方法なども合わせてご紹介してみたいと思います。

※この見分け方はあくまで私、Shiho個人が行っている見分け方ですので、ご参考程度に見て頂ければ幸いです。

※サイズはあくまで目安。

野外ものサイズを基本としています。

※画像をクリックすると拡大して鮮明に見られます※

【国産オオクワガタ】

【体の特徴】

体は平べったく、楕円形。色は黒。光沢が強いです。背中にははっきりとした縦筋の線が数多くある。

【採れる場所】

クヌギやニレなどのウロ(穴)や樹皮裏などに潜む。

灯火採集も可能。多産地ならば灯火採集でもたまに見かける。

【有効な採集方法】

樹のウロ(穴)や樹皮裏などを見て、曲がった針金などで引っ張り出す方法。

樹を蹴って落とす方法。

灯火採集方法。

【活動期間】

4月下旬~10月下旬

【採れる時間帯】

基本的には夜活動を活発にする。

薄暗い所ならば場所によっては昼間も行動する場合あり。

【本土ヒラタクワガタ】

【体の特徴】

体は平べったく、楕円形。色は黒。光沢が強いです。

背中には薄い縦筋が見える。

足の頸節(けいせつ)の部分がわずかに曲がり気味で、前に向かって幅広になる。(※画像の赤い丸の部分)

【採れる場所】

クヌギやニレなどのウロ(穴)や樹皮裏などに潜む。

灯火採集でも可能。

【有効な採集方法】

樹のウロ(穴)や樹皮裏などを見て、曲がった針金などで引っ張り出す方法。

樹を蹴って落とす方法。

灯火採集方法。

【活動期間】

5月上旬~10月上旬

ベストシーズンは6月上旬~7月下旬

【採れる時間帯】

基本的には夜活動を活発にする。

薄暗い所ならば場所によっては昼間も行動する場合あり。

【本土コクワガタ】

【体の特徴】

体は平べったく、少し細長い楕円形。色は黒。

背中は基本的にはツヤ消し気味だが、真ん中の羽が合わさる部分は光沢が強い。背中には薄い縦筋が見える

足の頸節(けいせつ)の部分が真っ直ぐ直線的になっている。(※画像の赤い丸の部分)

ヒラタクワガタやスジクワガタとはここで見分けると容易。

【採れる場所】

クヌギやニレなどのウロ(穴)や樹皮裏、樹の上などに潜む。灯火採集も可能。

【有効な採集方法】

樹のウロ(穴)や樹皮裏などを見て、曲がった針金などで引っ張り出す方法。

樹を蹴って落とす方法。

灯火採集方法。

【活動期間】

4月下旬~10月下旬

【採れる時間帯】

基本的には夜活動を活発にする。

昼間でも比較的活発に行動する場合あり。

【スジクワガタ】

【体長】

15~25mm

【体の特徴】

体は平べったく、縦長の楕円形。色は黒。

背中には比較的濃い縦筋が見える。

足の頸節(けいせつ)の部分がわずかに曲がり気味で、前に向かって幅広になる。(※画像の赤い丸の部分)

【採れる場所】

クヌギやニレなどのウロ(穴)や樹皮裏などに潜む。

ボクトウガなどが入り込んだ樹皮裏などでよく見かける。

【有効な採集方法】

樹のウロ(穴)や樹皮裏などを見て、曲がった針金などで引っ張り出す方法。

【活動期間】

4月下旬~10月下旬

【採れる時間帯】

基本的には夜活動を活発にする。

薄暗い所ならば場所によっては昼間も行動する場合あり。

【本土ネブトクワガタ】

【体長】

15~18mm

【体の特徴】

アゴが独特の形をしている。

体は平べったく楕円形。

お尻の、色は黒。ツヤ消しの背中に光沢のあるはっきりとした縦筋が見える。

【採れる場所】

クヌギやニレなどの小さなウロ(穴)や樹皮裏などに潜む。ドロドロに樹液の出た樹液だまりに潜む傾向がある。なかなか♀の採集は少ない。

【有効な採集方法】

樹の小さなウロ(穴)や樹皮裏などを見て、曲がった針金などで引っ張り出す方法。

【活動期間】

4月下旬~9月下旬

【採れる時間帯】

基本的には夜活動を活発にする。

薄暗い所、樹液だまりなどのならば場所によっては昼間も行動する場合あり。

【アカアシクワガタ】

【体の特徴】

最大の特徴は裏側にした時の足の根元&腹部中心付近が赤い所。背中は光沢があり、ツルツルしている。

【採れる場所】

比較的標高の高い所に見られる。

クヌギやナラ、ヤナギなどの樹の枝状にくっついて、♂と交尾活動をしているか、もしくは樹液を食している。

灯火によく飛んでくる。

【有効な採集方法】

樹の枝回りなどをじっくりと見て網などで捕獲する方法。

樹を蹴って落とす方法。

灯火採集方法。

【活動期間】

5月下旬~9月下旬

【採れる時間帯】

夜間に多く見られるが、場所によっては昼間でも見かける場合あり。

【本土ノコギリクワガタ】

【体の特徴】

体格的にラグビーボールみたいに体高がある。

色的には真っ赤~茶色~黒と色彩変化がある。

背中はツヤ消し。

【採れる場所】

標高の低い場所~比較的標高の高い所でも見られる。

クヌギやニレ、ナラ、ヤナギなどの樹の枝状にくっついて、♂と交尾活動をしているか、もしくは樹液を食している。

灯火によく集まり、灯火採集は有効な手段。

【有効な採集方法】

樹の枝回りなどをじっくりと見て網などで捕獲する方法。

樹を蹴って落とす方法。

灯火採集方法。

【活動期間】

5月下旬~9月下旬

ベストシーズンは6月上旬~7月中旬。

【採れる時間帯】

朝方~昼間にかけて活発に活動するが、夜でも見られる。

【ミヤマクワガタ】

【体の特徴】

顎が独特な形をしている。

背中は茶色で光沢がある。

裏側にした時に足の付け根部分が黄土色をしている。

【採れる場所】

比較的標高の高い所で見られる。

クヌギやニレ、ナラ、ヤナギなどの樹の枝状にくっついて、♂と交尾活動をしているか、もしくは樹液を食している。

灯火によく集まり、灯火採集は有効な手段。

【有効な採集方法】

樹の枝回りなどをじっくりと見て網などで捕獲する方法。

樹を蹴って落とす方法。

灯火採集方法。

【活動期間】

5月下旬~10月上旬

ベストシーズンは6月上旬~7月中旬。

【採れる時間帯】

朝方~昼間にかけて活発に活動するが、夜でも見られる。

【ヒメオオクワガタ】

【体の特徴】

背中の両外側部分(前胸背板)が大きく内にくびれている。

手足が長い

※コクワガタに似ているが、上記の特徴より区別可能

【採れる場所】

1000~1500mクラスの標高の高いブナ帯に見られ、ブナやヤナギの木の枝状にくっついて木をかじり、そこから出る樹液を食している。

夜の灯火に飛んでくる場合もある。

【有効な採集方法】

樹の枝回りなどをじっくりと見て網などで捕獲する方法。

樹を蹴って落とす方法。

灯火採集方法も有効だが数はあまり多くはない。

【活動期間】

6~10月、活動が活発なのは8~9月

【採れる時間帯】

昼間に多く見られるので、昼間の採集が有効的。

夜間でも灯火などに集まるので活動していなくはないが、数は少ない。

【マダラクワガタ】

【体長】

4~6mm

【体の特徴】

全体的に卵型で、体高がある。

♀は♂のようにアゴが目立たない。

体色は黄土色~黒褐色系。

背中には金色の毛が生えている。

【採れる場所】

500~1500mクラスの標高の高いブナ帯に見られる。

成虫&幼虫共に赤枯れした朽木の中、もしくは周辺で生活している。

コナラ、ミズナラ、ブナ、アセビ、カツラなどの赤枯れした朽木より斧などによる材採集により採集出来る。

朽木の上を成虫が徘徊することもあるらしいが、とても小さく、保護色などにより見えにくいのでルッキングで成虫採集することは難しい。

【有効な採集方法】

コナラ、ミズナラ、ブナ、アセビ、カツラなどの赤枯れした朽木からの材採集がメインとなる。

【活動期間】

幼虫で1~2年を過ごし羽化した後、そのまま蛹室内で越冬する。

4月位から活動を開始する。朽木の外にはあまり出ず、朽木内で繁殖~羽化を繰り返すことも多い。

【採れる時間帯】

基本的に材採集なので、時間帯は問わないが、昼間が普通。

以上が、夏前~秋にフィールドで見かけるクワガタムシ♀10種の見分け方の特徴です。

皆それぞれ何かしらの特徴がありますよね。

じっくりと見るととても面白いです。

ピカピカの個体ならば、特徴もはっきりと見えることが出来ます。しかしたまに凄く擦れた♀個体を見ることがあります。

こんな個体です。

これ何の♀だと思いますか?

普通はまず背中の光沢や縦筋などを見て判断するのですが、この♀は背中も擦れきっていて光沢や縦筋などの特徴が見えません。

通常、ヒラタ、コクワ、スジクワのどれかと考えます。体長が32mmあったので、スジクワの可能性は消します。

体のラインも少し丸みを帯びていますしね。。。

となるとヒラタかコクワのどちらかになります。

この画像からはちょっと見えないのですが、上記で説明した頸節の部分がわずかに曲がり先に向かって帯広になっていました。

その特徴からいうとおそらくヒラタクワガタの♀でしょう。

他には採集した場所などによってもおおよそ判断出来る場合もあります。

こうやって消去法で判断していくと意外と分かりやすいものです。

※この見分け方はあくまで私が見て判断する時に基準としているもので、勿論その他にも違う特徴などがあるかと思います。あくまで私Shihoの個人的見解ですので、参考程度に見て頂ければ幸いです。m(_ _)m

使用したアイテム

最近のコメント