少し前の話になりますが、4/6の日曜日、宮崎で久しぶりに生き物観察に行って来ました。

極端な寒さは無くなり、日中も20℃以上を越える日が多くなって来ましたので生き物達もそろそろ動き出した種も出て来たはずです😊

それでは4/6の生き物散策記シリーズのご紹介です。

【散策記:出逢った生き物たち】

オニツノゴミムシダマシ♂

大きさ:約12~13㎜くらい

【2025/4/6:宮崎県某所:観察者:Shiho】

今回出逢った生き物の中で一番インパクト受けたのが、このゴミムシダマシ。

頭部や口上をよーく見てみると、いくつものツノがあります。

特に頭上部の方のツノには先端にオレンジ色のフサフサ毛がついており、何とも変わった生き物です。

名前は、オニツノゴミムシダマシ

当初名前が分からなくて、月虫:しょーたに連絡を取り、一緒に同定作業を協力してくれました。

とても格好良いゴミムシダマシです^^

ホソミオツネントンボ♂

大きさ:約30㎜くらい

【2025/4/6:宮崎県某所:観察者:Shiho】

こちらは渓流部の川の上を飛んでいて、岩に乗ったところを捕まえました。

アオイトトンボ種の一つで、ホソミオツネントンボという名前だそうです(月虫:しょうーた談)

ブルーの色合いがとってもキレイなトンボです。

ヒラタアオコガネ

大きさ:約11㎜くらい

【2025/4/6:宮崎県某所:観察者:Shiho】

以前も紹介した事のあるヒラタアオコガネ

こちらは低い草むらの上をブンブンと低空で飛んでいました。

背中の縦スジが格好良いです。

シオヤトンボ♀:未成熟個体

大きさ:約40㎜くらい

【2025/4/6:宮崎県某所:観察者:Shiho】

シオヤトンボ

♀個体で、未成熟の個体です。

こちらは結構な数が飛んでおり、見かけたのはそのほとんどが♀個体ばかりでした。

久しぶりに宮崎で生き物散策をしましたが、やっぱり野外フィールドは良いですねー。

これから更に生き物の種類も加速して増えていくと思います。

本当に楽しみですね^^

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

先月関東へ行った際の採集で持ち帰った、

このマグソクワガタの蛹

自宅ブリードルームで25℃程度管理の元、プリンカップにマットを入れて、軽く窪みをつけて人工蛹室的に管理していました。

それからしばらくは変化は無かったのですが、

つい先日の夜、

気温チェックでブリードルームに入り、様子を見てみると、

ちょうど羽化の真っ最中でした!

これが次の日の朝の状態。

やはりまだ赤いですね。。

体毛が濃くないところを見ると、待望の♀か!??

そして更に2日後・・・

ある程度お尻も引っ込み、色合いも出て来ました。

この黒っぽい色合いは間違いなく♀です!!

関東での採集時にマグソ成虫の♀は1頭しか採れなかったので、先日3♂1♀体制で同居産卵セットを組みましたが、どうやらあと1♀追加出来そうです。

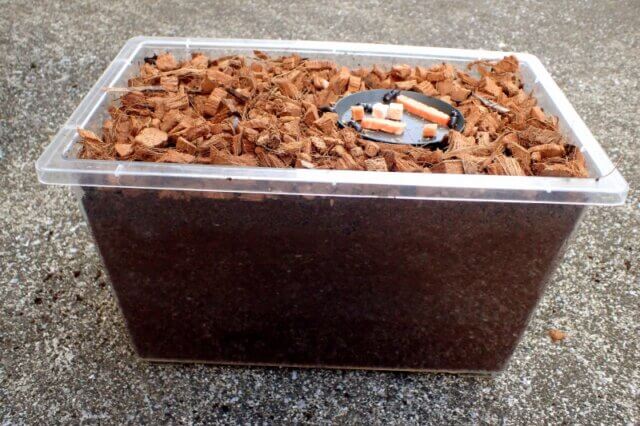

【先日産卵セットを組んだマグソ3♂1♀同居セット】

こちら上画像が宮崎に戻ってから組んだマグソクワガタの産卵セットの様子

セッティングの内容としては、

投入個体:マグソクワガタ3♂1♀

産卵使用マット:産卵マット

使用したケース:コバシャ小

水分量:適量(手で握って固まるが染み出ない)

管理温度:25℃前後

管理湿度:70~80%

産卵セッティング方法:マットのみ(8割以上固詰め、2割フンワリと)

このような感じで組みました。

親個体達は採集したのが3月とまだ早い時期ゆえ、未交尾を防ぐため、複数頭による同居セットでそのまま投入。

今回羽化した♀も、まだ羽化したばかりなので、もう少し時間を置いてからの投入になりそうです・・・。

それから他にも幼虫で採集したのが2頭はいるのですが、こちらはこの子達とのペアリングは間に合わなさそうな気がします💦

まぁどちらにせよ、♀が増えることは大歓迎です!

良い結果が出ますよーに^^

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

先日沖縄に行った際に採集したルイスツノヒョウタンクワガタ

【ルイスツノヒョウタンクワガタ:沖縄採集時の様子】

宮崎に帰って来てから、

成虫達のエサの食い具合を見てみると、

めちゃっくちゃエサに食らいついていました。

ちなみにルイスツノヒョウタンクワガタの成虫は肉食系なので、与えているエサは「犬猫用のジャーキー」です。

エサ食いも旺盛ゆえに産卵セットを組むことにしました。

その時の様子をご紹介したいと思います。

【ルイスツノヒョウタンクワガタの産卵セッティング】

親情報:ルイス成虫7頭

産卵使用マット:産卵マット

使用したケース:コバシャ大

水分量:適量(手で握って固まるが染み出ない)

設定温度:25~27℃

管理湿度:70~80%

産卵セッティング方法:マットのみ(8割以上固詰め、2割フンワリと)

上記方法でセットを組みました。

使用したマットは、

産卵マット(プロトタイプ)

産卵マットのみを固詰めで上記のような感じでセット完了

ルイス成虫の♂♀は判別が難しく、間違えてはいけないので、複数頭(今回は7頭)を同居投入することにしました。

また主にマットに産卵してくれますので、今回はマットのみでセットを組みました。

あとは産んでくれるのを待つだけ・・。

どうなるか、とても楽しみです。

以上ルイスツノヒョウタンクワガタの産卵セッティングの様子をご紹介しました。

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

先日の日曜日、この日はとても寒い日でした。

その数日前までは宮崎では30℃を越える真夏日にまでなった日があったというのに。。

最近の気温の寒暖差には驚かされます💦

そんな寒さの中、宮崎の高山帯に採集に行って来ました。

ターゲットはルリクワガタ

ルリクワガタは本来なら5月頃に野外で活動をします。

活動期間もとても短く、約1ヵ月ほどで姿を消してしまいます。

野外では高山帯のブナの新芽などに集まるみたいなのですが、私はまだルリクワガタを採集したことがありません。

今回はルッキング採集ではなく、材割り採集にてルリクワガタを探してみました。

その時の様子をご紹介します。

【2025/3/30の採集】

自宅から車を走らせること約3時間。。

目的に到着しました。。

目的地といっても、私自身まだルリクワガタを採集したことがないので、あくまでいそうな場所を予測した場所になります。

実は今ままでも、こういった場所を何度も訪れているのですが、なかなか見つけることが出来ず・・。

今回こそは!と気合を入れてやって来ました。

ルリクワガタを材割り採集で探す際、目安になるのが「産卵マーク」です。

ルリクワガタは独特な産卵マークを産卵する材に付けます。

そのマークを探すのが第一歩です。

・・・約1時間ほど経過しましたが、なかなかそのマークのある材が見つかりません💦

今回もダメなのかなぁ・・・

と思って探していた時、

おおお!

見付けました!!

これです!!

これがルリクワガタの産卵マークです!!

ずっと探していた痕跡・・・

見つけた時は飛び上がるほど嬉しかったです^^💦

そして、

その材を割ってみると、

ルリクワガタ♂

大きさ:約12㎜くらい

【2025/3/30:宮崎県某所:観察者:Shiho】

出ました!!

ルリクワガタ♂個体です!

携帯していたフィルムケースに入れて、じっくりと観察!!

青緑色の薄色の羽がとても美しい!!

「これがルリクワガタかぁ・・」

と思わず声に出して感動してしまいました。

そして材の違う部位からも、

ルリクワがガタ♂

大きさ:約12㎜程

【2025/3/30:宮崎県某所:観察者:Shiho】

ルリクワガタ♀

大きさ:約11㎜ほど

【2025/3/30:宮崎県某所:観察者:Shiho】

と、続々と出て来ました。

その他の材からも産卵マークが見つかり、

その結果、

ルリクワガタ3♂2♀

大きさ:約11~12㎜ほど

【2025/3/30:宮崎県某所:観察者:Shiho】

♂♀合わせて5頭を得ることが出来ました。

もう成虫での活動が近かったせいもあってか、出て来たのは全て成虫で幼虫は出ませんでした。

このような感じで、今回のルリクワガタ採集は見事成功となりました。

何回も何回も通った上での達成!

諦めないで良かったです!^^

今回は材採集でルリクワガタを見ることが出来ましたので、次はフィールドで活動しているところを是非見てみたいものです^^

山の神様ありがとうございましたm(__)m

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

※ 海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

先日日記でご紹介していた沖縄滞在時の生き物観察。

沖縄での本命の用事が用事が済んだ後、残りの用件を終わらせるため関東の方に移動しました。

関東の方でも3/23~25と3日間滞在の予定。。

その間に沖縄滞在時と同様に何かしら生き物を探してみようと散策。

そこで候補に挙がったのが、「マグソクワガタ」というクワガタです。

マグソクワガタ??って皆さんご存知ですか?

春からの時期に活動するとても小さなクワガタムシです。

私の住む宮崎県では生息しておらず採集が叶わない種ですので、折角関東に来たこの機会に是非探してみたいと思います。

採集時期としては少し早い気もしますが、それでも4/上旬から採集報告もある虫ですし、何よりこの関東滞在時の気温の高さ!

絶好の機会ですので探してみることにしました。

今回は、その時の様子をご紹介します。

【2025/3/23~25の採集】

マグソクワガタは春の河川敷に出て来るクワガタで、石のゴロゴロしている河川敷の石の上や、倒木の上、その周辺の草むらなどを中心に止まったり、その上を飛翔しています。

なのでクワガタ採集と聞いて、夏のクヌギなどに集まっているのを採るやり方とは全く違って、飛翔している個体を網でGETする採集方法になります。

初のマグソクワガタ採集ということで、

気合を入れて挑んだのですが、

1日目・・・・

2日目・・・・

・・・何も成果がないまま、

あっという間に時間は経過・・・

気が付けば関東滞在最終日・・💦

しかしこんなチャンスはそうはないので気合を入れ直してひたすら車を走らせました。

午前中はまたしても惨敗していましたが、午後になり、

ちょっと雰囲気が良さそうな河川敷を散策・・

すると、

マグソクワガタ成虫♂&♀

大きさ:約6~8㎜程度

【2025/3/25:関東某所:観察者:Shiho】

いたいたいた Σ(゚Д゚)!!

ついにマグソクワガタを発見!!

しかもいきなり♂♀ペアで。

初見のマグソクワガタ。。

いやぁ、感動です! ( ノД`)シクシク…

3日目にしてやっと巡り逢うことが出来ました。

初めての実物マグソクワガタ・・・

第一印象は本当にクワガタらしくない・・・💦

それに♀の方が♂よりも大きいというのは本当でした。

そしてまた採集開始・・。

まだこの時期は数が少ないのかなかなか見つかりません。。

と、その時、

目の前をブーン・・と何かが横切りました。

直ぐ近くの倒木に着地したので見てみると、

マグソクワガタ成虫♂

大きさ:約6㎜程度

【2025/3/25:関東某所:観察者:Shiho】

2頭目のマグソクワガタ♂でした。

こっちは少し赤みがある個体。。

そして、また飛翔するものが・・・

またしても小さな倒木に着陸し、見てみると、

マグソクワガタ成虫♀

大きさ:約8㎜程度

【2025/3/25:関東某所:観察者:Shiho】

マグソクワガタの♀でした。

♀は♂よりも身体が大きく、そして黒っぽい色合いをしています。

更に体毛が♂ほど無く、意外とツルツルです。

マグソクワガタ♂♀の見分け方は意外と容易そうですね。。

結局3♂1♀を採集することが出来ました。

本当はもう1♀いたのですが(上から画像3枚目の個体)、撮影をしている間に飛んで行ってしまいました💦

その後、♂を1頭追加して、3♂1♀となりました。

そして、埋もれていた、

倒木を発見。

この材をちょっと割ってみると、

マグソクワガタ幼虫&蛹

蛹大きさ:約9㎜程度

【2025/3/25:関東某所:観察者:Shiho】

マグソクワガタの幼虫と蛹が出て来ました。

蛹の方は大きさが9㎜ほどだったので、おそらくマグソだろうと思っていました。

でも幼虫の方は同じ材から出て来たからマグソだろうとは思っていましたが確信はありませんでした。

そこで、月虫:しょうたに画像を見てもらった所、マグソクワガタの幼虫と判明。

しょうた曰く、

「マグソクワガタの幼虫と蛹です。理由は、他のクワガタ幼虫と比べて太く短く、そしてお尻が三又に分かれているのが特徴です」と同定してくれました。

さすがはしょうた!!

ありがとう!!m(__)m

と、このような感じで、

関東でのマグソクワガタ探しは無事目標達成となりました!

今回クワガタでは沖縄でルイスツノヒョウタンクワガタ、関東でマグソクワガタを見ることが出来ました。

そして、この日の夜の便で宮崎に帰り、ほぼ約10日間の宮崎~沖縄~関東遠征を終了としました。(遠征っていっても今回は本当は採集遠征では無かったんですけどね💦💦)

本当に楽しかったです。

また沖縄と関東も是非行ってみたいですね^^

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

※ 海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

生き物散策記シリーズのご紹介です。

今回は前回の続き。

先週訪れた沖縄滞在最終日に出逢った生き物たちをご紹介してみたいと思います。

【散策記:出逢った生き物たち】

沖縄滞在4日目(最終日)

午前中で私用をさっさと終わらせ、午後の空いた時間で散策へ行きました。

リュウキュウアサギマダラ

大きさ:片羽幅:約40~50㎜(推測)

【2025/3/22:沖縄県某所:観察者:Shiho】

アサギマダラの琉球バージョン。

薄いブルーの色合いが美しい!!

ミドリナガボソタマムシ

大きさ:約11㎜

【2025/3/22:沖縄県某所:観察者:Shiho】

沖縄ら南西諸島に生息しているナガタマムシの一種

小さいタマムシですけど、めっちゃキレイ!!

オキナワキノボリトカゲ♂

大きさ:約20㎝

【2025/3/22:沖縄県某所:観察者:Shiho】

名前の通り沖縄にいるグリーン色のトカゲ。

実はこの種は宮崎でも見ることが出来るのですが、本場のキノボリトカゲだけに木に付いているのを見つけた時は嬉しかったです^^

ナナホシキンカメムシ

大きさ:約17㎜

【2025/3/22:沖縄県某所:観察者:Shiho】

こちらもとてもキレイなカメムシ。

宮崎にはいない種で、前に娘が死んだ死骸を送ってくれたことがあり、一度生ききてる姿を見てみたかった願いが叶いました!

アオムネスジタマムシ♀

大きさ:約28㎜

【2025/3/22:沖縄県某所:観察者:Shiho】

似たような名前で「アヤムネスジタマムシ」(一字違い)というタマムシは宮崎にも生息しているけど、この種は宮崎では見ることは出来ない種らしい。

艶消しのグリーンがとても渋いタマムシです^^

このような感じで沖縄滞在4日間を過ごしました。

本来は別件の用事で来たのがメイン事だったのですが、沖縄の自然の魅力には勝てず、時間を見つけて何とか散策を楽しませてもらいました。

沖縄の島の神様、自然の神様ありがとうございました。

また来ます!!^^

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

2025年3月26日

カテゴリー

- 2025年(年度別)

- Shiho

- Shiho的見解

- アオムネスジタマムシ

- オキナワキノボリトカゲ

- カメムシ

- タテハチョウ

- タマムシ

- チョウ

- トカゲ

- ナナホシキンカメムシ

- ミドリナガボソタマムシ

- リュウキュウアサギマダラ

- 予備知識

- 生き物散策記

- 観察者

- 野外採集

- 野外散策

- 2025年(年度別)

使用したアイテム

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

生き物散策記シリーズのご紹介です。

先週、私事ではありますが、私用で沖縄に行く機会が出来ました。

別件の用事があるためほとんど時間が無い中、なんとか時間を作って沖縄の生き物達を観察してきました。

今回はその様子をご紹介したいと思います。

【散策記:出逢った生き物たち】

アカギカメムシ

大きさ:未測定ですが推定20㎜程

【2025/3/19:沖縄県某所:観察者:Shiho】

沖縄滞在1日目。。。

沖縄で最初に見つけた昆虫はアカギカメムシ

赤い模様で美しい大型のカメムシです。

元々南方系のカメムシなの沖縄などを中心に生息していますが、私が住む宮崎でも生息しております。

とっても美しいカメムシです。

タテハモドキ

大きさ:未測定ですが推定 片羽幅40㎜程

【2025/3/20:沖縄県某所:観察者:Shiho】

沖縄滞在2日目。。。

昼休憩中に近くを散策してみるとタテハモドキがいました。

こちらも南方系の蝶ですが宮崎でも見かけることが出来ます。

ツマムラサキマダラ♂

大きさ:未測定ですが推定 片羽幅40~50㎜程

【2025/3/20:沖縄県某所:観察者:Shiho】

ツマムラサキマダラ蝶が飛んでいました!

この子は♂のようです。

大きさは見た感じの推測ですが片羽幅で約40~50㎜程度

南方系にしか生息しておらず、宮崎でも見たことがありません。

当然私も初見でした!めっちゃ嬉しい!!^^

ツマムラサキマダラ♀

大きさ:未測定ですが推定 片羽幅40~50㎜程

【2025/3/20:沖縄県某所:観察者:Shiho】

こちらは先程のツマムラサキマダラ♀

♂に続いて♀も見ることが出来ました。

大きさは♂とほぼ同等な感じ。

よく見ると羽の模様が違うので♂♀の判別が分かりました。

沖縄滞在3日目。。。

今日は午前中思わぬ時間が空いたので早速散策に行って来ました!

良さそうな朽ち木を見つけたので、ちょっと材を割ってみました。

すると、

ルイスツノヒョウタンクワガタ成虫

大きさ:約15~20㎜程度

【2025/3/21:沖縄県某所:観察者:Shiho】

なんと、ルイスツノヒョウタンクワガタが出て来ました。

このクワガタ、昔・・それこそ20年位前にも、同じ沖縄で採集したことがありますが、ほんと久しぶりのご対面・・。

ルイスツノヒョウタンクワガタ幼虫

大きさ:未測定

【2025/3/21:沖縄県某所:観察者:Shiho】

成虫と一緒に幼虫も出て来ました。

ルイスの幼虫の姿を画像で撮影したのは初めてです。キレイなお顔してますね^^

ルイスツノヒョウタンクワガタは実は宮崎県にも生息していて、実際に採集されている方もいるのですが、私はまだ宮崎では見つけきれていません💦

今度は是非宮崎で見つけてみたいと思います。

不明幼虫

大きさ:未測定

【2025/3/21:沖縄県某所:観察者:Shiho】

ルイスの他にも様々な幼虫達をお目にかかりました。

クワガタ幼虫らしきものは種類が分かりません。

リュウキュウノコかオキナワヒラタか?・・・または違う種か?・・

ハナムグリ幼虫、カミキリ幼虫も見つかりました。

オオゴマダラ

大きさ:推測ですが片羽幅:約60㎜

【2025/3/21:沖縄県某所:観察者:Shiho】

オオゴマダラチョウを見つけました。

南西諸島にしかいない蝶で、大きく白く、そしてとても美しい蝶です。

さすが沖縄ですね、こちらにしかいない蝶が普通に見つかります!

以上、沖縄滞在3日目までの分の生き物観察をご紹介しました。

本当はあと1日分あるのですが、長くなってしまいましたので次回で残りの分を紹介したいと思いますm(__)m

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

皆さん、クロカタゾウムシという昆虫を知っていますか?

とっても固いことで有名なゾウムシで、石垣島等に生息している昆虫です。

昨年、そのクロカタゾウムシの卵を譲って頂く機会がありましたので、飼育にチャレンジしてみました。

こちらがクロカタゾウムシの幼虫。

卵を頂いたのですが、数日管理していると孵化している子がいました。

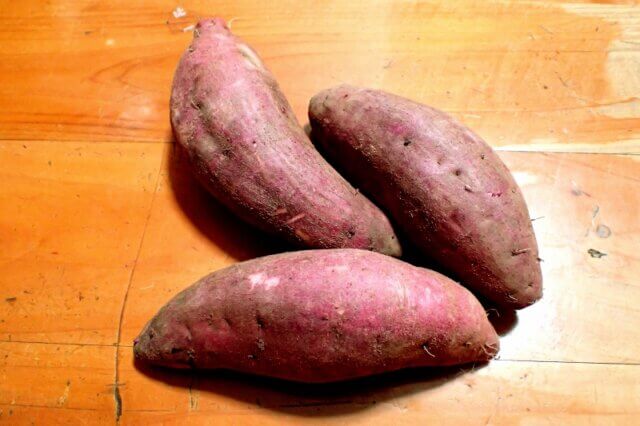

幼虫のエサは何が良いのだろうと考えて、

サツマイモにすることにしました。

人によってはドングリなどで羽化させている方もいるそうですが、もし途中でエサが悪くなった場合、サツマイモなら大体年中通して入手出来ると考えたからです。。

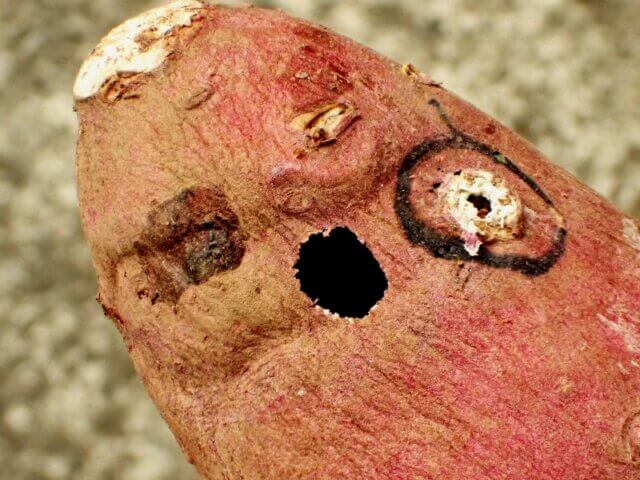

そのサツマイモに小さ目のドライバーで穴を開けて、

場所が分かるように穴の位置にマジックで丸を付けました。

その穴の横に幼虫を置いてみると、

自分から穴に入って行きました。

あとはコバシャ大にまとめて入れて、25℃前後キープで管理しました。

管理中、サツマイモから芽が生えて来るので、途中途中でチェックしながら芽が生えた場合は除去しました。

そして、つい先週の3/14に何気にケースを見てみると、

サツマイモに小さな穴がぽっかりと開いていました!

そうです、脱出口です!

クロカタゾウムシ

大きさ:約15㎜

羽化期間:2024/10/26孵化~2025/3/14成虫羽化

飼育者:Shiho

ケース内を探してみると、見事なクロカタゾウムシの姿がありました!

大きさは約15㎜ほど。

漆黒のボディと、よちよち歩くその姿は可愛いの一言でした。

2024/10/26に卵から孵化しましたので、羽化が2025/3/14

約4ヵ月半での羽化になりますね。

この子が羽化第一号ですので、今後他の子達の羽化も楽しみです。

可能ならば累代飼育に挑戦してみたいと思っております^^

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

生き物散策記シリーズのご紹介です。

昨日の3/16、とても良い天気になったので、久しぶりに生き物散策に行って来ました。

今回はその時の様子をご紹介してみたいと思います。

【散策記:出逢った生き物たち】

ここは宮崎の某河川敷。

ここで生き物たちを探してみることにしました。

春になり青々とした河川敷には、

ゼンマイ

ワラビ

ゼンマイやワラビなどの春の山菜の姿を見つけました。

まさに今からが旬の山菜で、とても美味しく食べられます^^

また花々では、

スミレ

ウマノアシガタ

スミレや、ウマノアシガタ、菜の花などの花がキレイに咲いていました。

その花達の蜜を目当てに、

ベニシジミ

大きさ:約15㎜ほど

観察者:Shiho

黄色いウマノアシガタの花にベニシジミ蝶の姿を沢山目にしました。

また、草むらでは、

不明バッタ幼虫

大きさ:約8~10㎜ほど

観察者:Shiho

所々にバッタの幼虫の姿を目にしました。

何のバッタの幼虫でしょう??

ちょっと分かりませんでしたので、不明バッタ幼虫とさせて頂きました💦m(__)m

ほんの1~2時間程でしたが、春の陽気の中、自然散策を楽しみました。

もうあと2週間もすれば4月に入るのですが、ちょっとまだこの日は肌寒かったです。

数日前は20℃以上もある日もあったんですけどねぇ・・。

この時期は寒暖差が大きく、気候変動が多いです。

月虫メンバーの皆も体調を崩している者も多いので、皆さんも体調管理に気を付けながら春の散策を楽しんでみませんか?^^

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

前回の記事にてご紹介した「カブトムシ蛹3D作成ゼリー」

私もやっと地元宮崎でGETすることが出来ました!

全国発売って聞いていましたが、どこにでも売っているわけでなく、ようやく見つけました。

発売開始したばかりなので、まだ出回りきってないのかもしれませんね。。

それで早速作ってみました!

中身はこんな感じのものが入っています。

まず、型を半分にハサミで切り分けて、

くっ付けます!

これで型の完成です。

次に★のついた容器の線のところまで水を入れます。

そして蛹のもととなる茶色と白の粉を入れて混ぜます。

おお、蛹の中身となるゼリーが出来ました。

色合いもオレンジっぽい蛹色をしています。

そしてこれを先程作った型に、お尻の方から流し込んでいくのですが・・・

実は私この時大きな失敗をしてしまいました。

撮影しながらゆっくりと作っていたのです、先の方で混ぜて作ったゼリーが思いのほか固まるのが早くて固まりすぎてしまい、この型にスムーズに入らなくなってしまったんです💦

ということで、元の粉を混ぜるところからもう一回仕切り直し・・。

予備で買っていた粉を使って仕切り直しとなりました(苦笑

予備として複数買っておいて良かったです^^💦

今度はキレイに型に流し込むことが出来ました。

そしてこれを冷蔵庫で約20分冷やして・・

固まりました!

型を開いて、お尻の先の余分なゼリーをカットします。

完成です!!

見た目は腹側から見る方がよりリアルに見えます。

手の形が良いですね。

色合いはキレイなオレンジ色。

大きさ:約70㎜UP

重さ:25g

大きさはこんな感じでした。

作って撮影し、しばらく眺めた後は美味しくいただきました。

優しいコーラ味で、なんか昔懐かしいような味がしました笑

今回私が作ったやり方は2つの粉を同時に混ぜてしまう初級の作り方だそうです。

メーカーさんのHPにはよりリアルな上級の作り方も動画で載っていました。

あと1つ残っているので、今度時間があるときに上級の作り方で作ってみようかと思っております。

是非皆さんも作ってみませんか?^^

使用したアイテム

最近のコメント