2月に入りました。

また寒くなりましたね~。

ここ数日はさらに寒さが厳しくなる予報が出ていますけど、その後は次第に暖かくなって来そうな予報も出ております。

そうなると、春も間近・・そして夏!

虫達の賑わう季節ももうすぐですね!

ほんと今から待ち遠しいです^^

さて、弊社では「クワカブ広場」という新しい交流の場を設けていましたが、今回更にバージョンをアップした「月夜野くわかぶ村」というサービスを開始致しました!

こちらのリンクよりそのHPに飛ぶことが出来ます。

↑

矢印上の「こちら」をクリック下さいませm(__)m

今までの「クワカブ広場」クワカブを売買したり、交換したりという掲示板が主な内容でしたが、「月夜野くわかぶ村」では、以前の「クワカブ広場」をも含めた、よりもっと大きな活動内容となっております。

・オークションサイト

・売買、交換サイト

・グループ別による参加サイト

・体験型イベント

・・・等々、その他にも沢山の交流の場を設けております。

詳しい内容についてはこちらよりご確認頂ければと思います。

弊社社長も開村宣言を動画で配信しておりますので、どうぞご覧下さいませ。

それでは「月夜野くわかぶ村」をどうぞよろしくお願い申し上げますm(__)m

使用したアイテム

国産マダラクワガタの新しい画像を撮影しましたので、ご紹介したいと思います。

国産種:マダラクワガタのご紹介です。

まずはマダラクワガタとはどんなクワガタなのか、成虫の姿からご紹介します。

【マダラクワガタ成虫】

【参考画像:マダラクワガタ(宮崎県産)】

撮影者:Shiho

【種類】

和名:マダラクワガタ(国産)

学名:Aesalus asiaticus asiaticus

産地:日本(北海道~九州)

上記画像のクワガタがマダラクワガタです。

体長4~5㎜程度しかない極小のクワガタ。

日本では北海道~九州にかけて幅広く生息しております。

少々高山種よりの種ですので、ある程度標高が高い場所に生息している傾向が強いです。

成虫は幼虫がいる材周辺で活動をするくらいなので、かなり局所的な場所生息している為、あまり見かける種ではありません。

ぱっと見、成虫はあまりクワガタとは思えない風貌ですのですよね💦

色合いも若干変化がある個体もいるようで楽しめます。

次に幼虫の紹介をしてみたいと思います。

【マダラクワガタ幼虫】

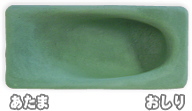

【マダラクワガタ(宮崎県産)の頭部画像】

撮影者:Shiho

【マダラクワガタ(宮崎県産)の全体画像】

撮影者:Shiho

マダラクワガタ幼虫は独特な形をしているため、幼虫を見ただけでもぱっと見マダラだと分かるほどです。

幼虫は赤枯れの材を好み、野外でも通常の白枯れ朽ち木ではなく、赤枯れた材に入っております。

その為、幼虫飼育をする際は、赤枯れ材や赤枯れマットが必須となります。

如何でしたでしょうか?

国産のマダラクワガタ、成虫の姿はなかなかクワガタ種には見えませんが、幼虫の姿を見ると「あぁ、クワガタなんだなぁ~」っと実感してしまいますよね。

以上、マダラクワガタ成虫&幼虫の紹介でした^^

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

先日、クワガタ幼虫を入れたプリンカップを見てみると、

お分かりになりますでしょうか?

画面のプリンカップ内マットの上部分に白い細長いものがあるのを・・・

横から見るとこんな感じです。

更に拡大してみると、

お分かりになりますでしょうか?

さらに文字を入れてみました。

(ちょっと見えにくいかもしれませんがご了承下さいませ💦)

このように幼虫と蛹がめっちゃ沢山見えています。

管理しているカップやケースなどでケース側面にこのような白いものが見えたら要注意です!!

そうです、この正体は、

【参考画像:キノコバエの成虫】

まさにクワカブ飼育の天敵!!

キノコバエの幼虫や蛹達です!

このまま放置しておくと、マット内の幼虫達が続々と羽化し、キノコバエが大発生してきます。

対策としては、本当はマット全交換が望ましいですが、幼虫達が見えるのは大体上の部分であることが多いので、その分を上から削り取っても良いかとも思います。

キノコバエの幼虫達が大量発生すると、マットが粉のようになってしまうので、中に入れている幼虫にとっては栄養価のないマットと化していしますので注意が必要です。

私はこの後、マットを全交換しました。

皆様もご注意下さいませm(__)m

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

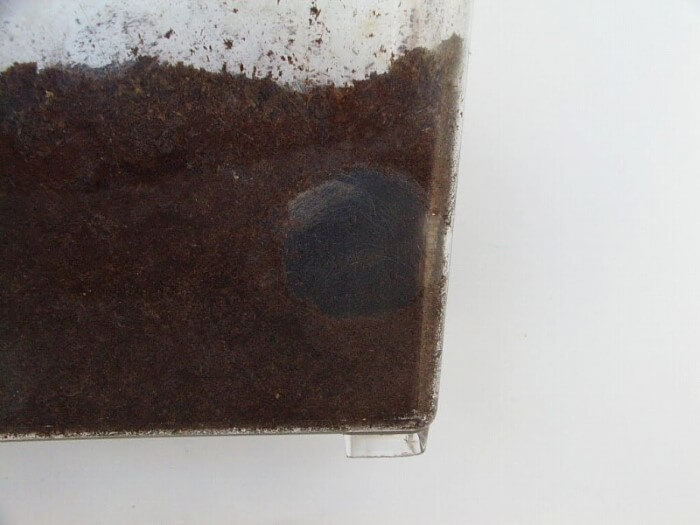

幼虫を飼育している際に、この下の画像の様な感じになったことはありませんか?

【菌糸ビンAとします】

皆さんは菌糸ビンがこのような状況になった場合、どのような考えが浮かぶでしょうか?

①幼虫が菌糸を食べてしまい、白い菌糸部分がなくなった。

②幼虫が暴れてしまい、白い菌糸部分がなくなった。

この場合、私の考えではございますが、私は②を疑います。

なぜなら、この菌糸ビンの白くない部分(茶色いオガの部分)は、食べた後の糞等によって出来た食痕等ではなく、ただ単に幼虫が暴れて白い菌糸部分をぐちゃぐちゃにしてしまって出来た可能性が高いと考えます。

ちなみに通常にきちんと食して出来た食痕は下の画像のようなものになる事が多いです。

勿論全ての黒い部分が糞だけというわけではございませんが、菌糸ビン自体に落ち着きがあり、キレイな黒色をしているでしょう。

菌糸ビンAの状態を私は、「幼虫の暴れ(あばれ)」と言っています。

では「幼虫の暴れ」とは何でしょうか?

既に皆さんの中にもご存じの方もいらっしゃると思いますが、幼虫には「暴れ(あばれ)」という行動を起こす場合があります。

では、「暴れ」はどのような時に起きるのか?

①新しい菌糸ビンに投入後の暴れ

②エサが合わない事による拒食による暴れ

③ビン内温度が高くなり、苦しくなっての暴れ

④菌糸ビン内の酸欠(酸素不足)による暴れ

⑤幼虫が病気になって苦しんでいる時の暴れ

⑥3令後期幼虫による蛹化前の暴れ

等々「暴れ」には様々な理由があって起きています。

勿論上記以外の理由時にも「暴れ」が起きる事はあるとは思いますが、私的に考えて大体が上のような原因が理由で「暴れ」が起きると考えています。

問題の今回の菌糸ビンAについては

⑥3令後期幼虫による蛹化前の暴れ

をまず疑いました。

幼虫が3令後期になっていた場合、成長過程の行為として蛹化前にはほとんどの幼虫が少なからず「暴れ」を起こすと考えます。自分の周りを耕かし、キレイになめして、蛹室となる部屋を作る為の行為です。

②~⑤による暴れの場合は、幼虫の不具合の発生による暴れなので、それなりの対処が必要な場合もあります。

しかし①と⑥の暴れについてはこれは少なからず必ずしも起こる現象だと考えています。

今回は3令後期の幼虫ということもあって、そろそろ蛹になるのかもしれないと考え、⑥の「蛹化前の暴れ」を第一候補として疑いました。

この菌糸ビンAのような感じになった場合、いくら菌糸ビンの白い部分が無くなってしまったからといって、新しい菌糸ビンに交換することはお勧めしません。

もし新しい菌糸ビンに交換したとしても同じことを繰り返す可能性が高いと思うからです。

実際、交換をせずにそのままにしておいた菌糸ビンAの様子を追ってみました。

0日目

菌糸の白部分は耕かされ、茶色くオガ化状態になっています

↓

3日後

蛹室の部屋位置を決めたのか、ビン側面に沿って部屋を作り出しました感じがします

↓

6日後の様子

幼虫も蛹室の位置を決め、蛹室を作っています。すでにキレイな蛹室が出来はじめています。

この菌糸ビンAの幼虫はとりあえずこれで一安心です。後はキレイに蛹室を完成し、前蛹~蛹化~羽化という経路をたどってくれることでしょう。

如何でしたでしょうか?

今回は「幼虫の暴れ」についてご紹介してみました。

簡単にまとめると、

・幼虫の暴れは様々な原因が元でなるパターンが多々ある。

・幼虫自体の不具合の場合には対処が必要な事がある。

・新しい菌糸ビン投入時や3令後期の暴れは、ビン交換等はせずに、そのまま見守った方が良い場合が多い。

ということでした。

飼育をしていると様々なパターンがあると思いますので、上記でご紹介したやり方には当てはまらないこともあるかもしれませんが、ご参考程度に読んで頂ければ幸いです。

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

※ この日記記事は過去にも何度か紹介しておりますが、今年からクワカブ飼育を初めた方や、このブログを初めて見る方々の為にあえて定期的に再アップしておりますことをご了承くださいますようお願い申し上げますm(__)m

使用したアイテム

寒い日が続いていますねー。

こちら南国・宮崎でもその寒さはひしひしと感じます。

それに最近は地震が多くて・・・

ついこの間も震度5クラスの地震が来ました。

南海トラフ大地震の予兆でしょうか・・嫌だなぁ泣

そんな寒空の中、天気はずっと良い日が続いているので、思い切って自然を観察して来ました。

2025年度になって最初の虫活:生き物散策記シリーズのご紹介です。

【散策記:出逢った生き物たち】

冬になりすっかり落葉してしまったエノキ

根元の落ち葉をガサガサしてみると、

いました、いました!!

ゴマダラチョウ幼虫

大きさ:約10㎜ほど

【2025/1/20:宮崎県某所:観察者:Shiho】

お馴染みゴマダラチョウの幼虫です!

この可愛いお顔、約1年ぶりのご対面です。

色合いもすっかり落ち葉色になって寒い冬を乗り越えているようです^^

ナカジロサビカミキリ

大きさ:約7㎜ほど

【2025/1/20:宮崎県某所:観察者:Shiho】

同じ落ち葉の中から見つけたのは、ナカジロサビカミキリ

とても小さいカミキリムシで、一瞬見落としそうになりました。

ナミテントウ

大きさ:約7㎜ほど

【2025/1/20:宮崎県某所:観察者:Shiho】

エノキの木の幹にくっ付いていたのはナミテントウ

ナミテントウは集団越冬する個体も多いのですがこの子は単独でいました。

もしかするとまだ日中の暖かい日は活動しているのかもしれませんね。。

スズキミドリトビハムシ♂♀

大きさ:約3~4㎜ほど

【2025/1/20:宮崎県某所:観察者:Shiho】

ヤナギの木の幹にて交尾中のスズキミドリトビハムシ♂♀を発見!

しかも何と交尾中!

時間帯は午前中、10時位とまだ日も温まっていない感じですが元気に活動中でした。

カメノコテントウ

大きさ:約12㎜ほど

【2025/1/20:宮崎県某所:観察者:Shiho】

木の幹の窪みでは大型テントウムシの一種、カメノコテントウがじっとしていました。

おそらく越冬中の個体だろうと思われますが、先に紹介したナミテントウ同様に暖かい日は活動しているのかもしれませんね。。

ムラサキツバメ集団越冬中

【2025/1/20:宮崎県某所:観察者:Shiho】

こちらの常緑葉の上ではムラサキツバメが集団で越冬中でした。

小さい葉の上に身を寄せて冬の寒さを乗り越えています。

生き物の力って改めて凄いなぁと感じさせてくれます。。

今現在冬真っただ中ですが、このように寒い野外でも、冬なりの生き物たちを見かけることが出来ます。

どうです?

皆さんもフィールドに出かけてみては如何ですか?^^

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

前回の日記では横に蛹室を作る種用の人工蛹室の作り方をご紹介しました。

ですが、一部のカブトムシ種などには縦長に蛹室を作るものもあります。

【縦に蛹室を作った国産カブトムシの蛹】

国産カブトムシやヒメカブト種などが該当します。

今回はそういった縦長に蛹室を作る種用の縦長人工蛹室の作り方についてご紹介してみたいと思います。

作成する媒体は園芸用スポンジが一般的ですが、今回はトイレットペーパーの芯を使った作成方法をご紹介します。

まず、トイレットペーパーの芯とティッシュ、クリーンケースsサイズを用意。

トイレットペーパーの芯を約半分にカットします。

カットする長さは幼虫がはみ出ない程度でよいと思います。

カッターよりもハサミの方がやり易いじゃないかと思いました。

クリーンケースsにティッシュを2枚敷いて、 軽く、霧吹きで2,3回ふきます。

前蛹、幼虫をそっと持ち上げて、

丁寧に芯の中に移動させます。

ティッシュに加水したクリーンケース に入れます。

横からそっと、縦に置きます。

大き目の幼虫には芯をそのまま切らずに使いました。

こちらも、横から入れて、縦に置きます。

トイレットペーパーの芯がずれないように固定します。

今回はあまってた芯を詰めて固定しました。

前蛹や蛹も動きますのでトイレットペーパーの芯がずれないように上に何か重石を置くことをお勧めします。

フタとケースの間に新聞紙を挟んで出来上がりです。

無事に羽化してくれる事を願います。

如何でしたでしょうか?

この縦長の人工蛹室作成方法は、月夜野きのこ園:HPの「クワガタ・カブト飼育実験」のコーナーでもご紹介しております。

今回はトイレットペーパーでの作成をご紹介しましたが、園芸用スポンジで作成されても勿論問題ありません。

【参考例:園芸用スポンジで作成した縦長カブトムシ用の人工蛹室:真上から見た様子】

作り方や考え方は人それぞれです。

今回ご紹介したやり方、考え方はあくまでも月夜野流ですので、ご参考程度にご覧頂ければ幸いです。

※やり方には色々な方法があると思います。今回紹介したのははあくまでも私Shihoの考え方による管理方法についてのやり方&見解です。 あくまでご参考程度にご覧頂けますと幸いです。

※ 今回の記事は以前にもご紹介しております。重複引用しますことをご了承下さいませ※

使用したアイテム

今回は「人工蛹室」の作り方についてご紹介したいと思います。

※ 今回の記事は以前にもご紹介しております。重複引用しますことをご了承下さいませ※

クワガタ、カブトムシの幼虫を飼育していて、幼虫の状態が終盤を迎えた時、幼虫は蛹になる為に蛹室(ようしつ)というものを作り出します。いわゆる蛹の部屋です。

何かの理由で、自力で蛹室が形成出来なかった場合の対処方法として、いわゆる人工蛹室への移行させるという方法があります。

人工蛹室に幼虫を移し替えるには2つのタイミングがあります。

・前蛹状態での移し替え

・完全に蛹になってからの移し替え

です。

完全に蛹になってからの移し替えは比較的楽ですが、前蛹状態での移し替えの場合は、タイミングが重要になってきます。

一番重要なのは、完全に前蛹状態になってから移し替えることです。

前蛹の場合、完全に前蛹状態になると、幼虫の頭(アゴ)と手が完全に固まります。

人工蛹室に移し替えるならばこの状態で移し替えないといけません。

もし頭(アゴ)と手が完全に固まってしまう前に人工蛹室に移し替えてしまうと幼虫はまだ動けますので、その人工蛹室をバラバラに壊してしまう可能性があります。

なので、完全に固まってから移行する。

これが私なりに思う鉄則だと考えています。

下の画像が前蛹、手と口が完全に固まった状態です。

この状態のようになってから移行させるのがベスト!

参考例:ヘラクレスの前蛹

では次にその移行させる人工蛹室ですが以下のようなものを準備して下さいませ。

※人工蛹室を入れる容器はプリンカップや飼育ケースなど様々です。あくまでも人工蛹室のサイズに合わせたサイズのものをご用意下さいませ。

|

|

|

|

| スプーン | 園芸用スポンジ | 大きめプリンカップ等 | カッター |

【1】

ホームセンターや園芸店で売られている生花やフラワーアレンジ用の

園芸用スポンジを前蛹や蛹にあわせてカットします。

【2】

人工蛹室の大きさをある程度に決め、スプーンを使いあとをつけます。

幅の目安は蛹の幅の約1.3~1.4倍です

【あくまでの一例】

2cm(蛹の幅)×1.3 = 2.6cm

【3】

枠を決めたらスプーンで掘っていきます。

【4】

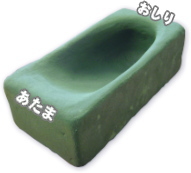

向かって左が「あたま」になります。

「あたま」上に少し傾斜をつけ「おしり」の方を少し深く掘り下げます。

【5】

水分を含ませ削った面を「指のはら」で

やさしく擦り表面を滑らかにします。

最後に水ですすげば人工蛹室の完成です。

【6】

前蛹を入れた様子。

【7】

蛹を入れた様子。

【8】

プリンカップなどの容器に入れ

通気用に穴を開けたフタをし管理します。これで完成です。

次にクワガタではなく大型カブト、ヘラクレス用の人工蛹室をご紹介します。

あくまで私の作り方ですが、私の場合、ヘラクレス用の人工蛹室は「あたま」側の返しを作らず、角が引っかからない様に作ります。 頭側を高くし角度をつける事と、同じく頭側に返しを作らない事で角曲がりを軽減する事ができます。

※ヘラクレスの人工蛹室は大きい為、プリンカップではなくプラスチック容器を使用します。あくまで人工蛹室に合わせた容器をご用意下さいませ。

如何でしたでしょうか?私の場合、上記のようなやり方で人工蛹室を作成しております。

本当は幼虫自らが作成した蛹室に勝てるものはないのですが、何らかの理由によって作成した人工蛹室が不完全な場合もあります。

そういう場合に上記のような人工蛹室を作成し利用するというのも有効な手段の一つだと考えております。

今回ご紹介しました人工蛹室の形状等はあくまでも私のやり方なので、ご参考程度にご覧いただければ幸いです。(^^)

また今回ご紹介したのはヘラクレス等のように横に蛹室を作る用の人工蛹室です。

国産カブトムシやヒメカブト種などは縦長に蛹室を作りますので、人工蛹室の作り方もまた変わってきます。

これはまた次回にご紹介してみたいと思います。

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

今回は、ヘラクレスオオカブトを飼育するに至って、蛹化の段階での角曲がりの件についてご紹介してみたいと思います。

幼虫期間の長いヘラクレスオオカブト、管理温度によっては2年近く時間がかかる場合もあります。

その長い間、天塩にかけて育てて来たものが、角曲がり個体や羽化不全個体だと悔やんでも悔やみきれません。

かくいう私もかなりの数の角曲がりヘラクレスを羽化させた失敗例がございます。

今回の日記では、なぜ角曲がり個体になってしまったのか?

その原因と対策を私:Shihoの個人的見解では御座いますが、ご紹介してみたいと思います。

あくまで私:Shihoの飼育方法ですが、ヘラクレス種♂の場合、私はクリーンケースS程度の容器に入れて蛹化させます。

とても小さなケースですが、数やスペース的に考えるとこの方法が一番効率が良いからです。

※ もちろん大きなケースで管理すればするほど角曲がりの可能性は低くなると思われます※

その場合、幼虫がケースの長い部分や対角線状にキレイに蛹室を作ってくれれば、蛹室の形状としてはほぼ成功と言えます。

図的に説明してみると、

ケース底面の図

側面から見た図

小ケースや中ケースで蛹室を作った場合、ほとんどがケース底に作りますので蛹室の形がケース底から見えます。

両側面からみて蛹室の窓の様な空間が見えず、長い方向に作った場合には、幼虫が作った蛹室をそのまま使います。

側面から見た図

蛹室をケース底見て片寄った場所に作った時には大抵側面から蛹室の窓の様な空間が見えます。

その場合には角曲がりになってしまう可能性が高いので人工蛹室へ移し角曲がりを防止すると良いと考えます。

では、ここで実際の様々なパターンの蛹室画像がありますので、ご紹介してみたいと思います。

※ケースの対角線状に蛹室を形成した蛹室の成功例※

きちんと角曲がりなく羽化して来てました。

※ケースの長い方向に平行に蛹室を作った成功例※

こちらは蛹ですが、角曲がりなく綺麗に蛹化しております。

ただいつもこう上手く蛹室を作ってくれるわけではりません。

というか、このように上手く作ってくれる割合の方が低いと思います。

では、そのダメな蛹室はどのようなものなのか?

その例がこちら、

狭い窮屈な部分に不完全の蛹室を作ってしまいました。

ケース側面から見ると、まん丸の「窓」のような空間が出来てしまっています。

本来ならば、もっとその先に蛹室の完全体を作りたかったのに、製作途中でケース側面に突き当たってしまったため、その先が作れず窓のようになってしまったんです。

このように側面から「窓」のような空間が見えるように蛹室を作ってしまうと、高確率で角曲がりになる可能性が高くなります。

そして上記蛹室より実際に羽化して来た個体が、

こちらの個体になります。

胸角が先に伸びきらず見事な角曲がりとなってしまいました(泣

過去にも沢山角曲がり個体を出して来ました。

【ヘラクレス・オキシデンタリスの角曲がり個体】

【ヘラクレス・レイディの角曲がり個体】

体長100mm程位しかない小型のレイディでさえ蛹室の形状が悪いと角曲がりになってしまいます。

こちらの幼虫(前蛹状態)も不全的な蛹室を作ってしまっています。

側面から見ると、やはり「窓」のような空間を作ってしまっています。

これではこのまま蛹化した場合、蛹化不全(角曲がり)になる可能性はかなり高いと言えます。

ではどうするのか??

対策方法としては、前蛹状態になってから人工蛹室に移行させてやることをお勧め致します。

【ヘラクレス用の人工蛹室作成例】

人工蛹室に移したから100%大丈夫だとは確言は出来ませんが、そのまま蛹化させるよりもリスクは少なくなると考えています。

こちらの蛹室は、やはり狭い部分に作ってしまいましたが、よく見ると「窓」が出来ていません。

これならば蛹化した時、角曲がりの蛹になる可能性は低いと思われます。

一応成功例の蛹室だと思います。

如何でしたでしょうか?

以上が私なりに考えている角曲がりになりやすい蛹室の一例です。

蛹室が上記でご紹介した形状と同じようになったからといって必ずしも蛹化不全になるとは限りませんが、念のために気を付けておくと良いかもしれません。

※ 今回ご紹介した考え方ややり方はあくまで私:Shiho個人の考え方によるものです。人それぞれやり方も考え方も違うと思いますので、あくまでご参考程度に読んで頂ければ幸いです。

また今回の内容については過去にも紹介しております。一部加筆、訂正などはございますが、このブログを初めてご覧になって下さった方を対象にご紹介しておりますので重ねてご了承下さいませm(_ _)m ※

使用したアイテム

いつも弊社HP、並びに当ブログをご覧頂きありがとうございます。

当ブログでご質問をされる方々へお願いがございます。

クワカブ飼育に関して質問をされる場合、その件に関して返答するにはある程度の情報を事前にお知らせいただくとありがたいです。

その情報とは、

1:飼育しているクワカブの種類名

2:飼育しているクワカブの累代(野外ものか、養殖ものか)

3:養殖もののクワカブならばその羽化日(分かる場合)

4:養殖ものならば、その個体の後食の有無、後食開始日(分かる場合)

5:飼育環境(管理温度、管理湿度、管理容器等・・)

6:常温飼育ならばお住まいの県と、どういう場所(例:玄関やリビング等)で管理していたか?

7:使用しているエサ(菌糸やマット、その銘柄も詳細に)

8:現在の状況、問題点

あくまで一例としてですが、

まずはこれら1~8程度の情報を教えて下さいませ

勿論これ以上の情報ならばなお良いですし、分からなければそれ以下でも結構です。

情報が多く細かい方が、私の方もよりスムーズに返答も出来やすくなると思いますので、どうぞご協力下さいますようお願い申し上げますm(__)m

なお、7の使用しているエサに関しては弊社(月夜野きのこ園)商品以外のものを使用していた場合には、私自身その商品を試したことがないと思いますので回答は難しくなると思います。

その場合はお買い求めになったお店様や製造メーカー様にお聞きするのが一番良いと思いますのでご了承下さいませ。

また質問への回答は、あくまで私Shiho個人の考え方ややり方、今までの経験によるものであって「これが正解!」と決め付けるものではございません。

あくまでも一例として参考程度にして頂ければ幸いです。

それでは、どうぞよろしくお願い申し上げますm(__)m

飼育日記担当:Shiho

使用したアイテム

A・HAPPY NEW YEAR !

新年明けましておめでとうございます!

本日:1/4より月夜野きのこ園2025年度の仕事初めとなりました。

皆様、どんなお正月をお過ごしになられましたでしょうか?

今年も色んな情報やお話をお届け出来れば良いと思っております。

それでは、2025年、今年度もどうぞよろしくお願い申し上げます m(__)m

月夜野きのこ園スタッフ一同

使用したアイテム

最近のコメント