「クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木とは?」シリーズ。

長らく続いたシリーズもいよいよ今回でラスト。

今回は【イヌビワ】【ウワミズザクラ】の木のご紹介をさせて頂きたいと思います。

※日本全国にはクワガタ、カブトムシが集まる木はかなり数多くあって、すべての木をご紹介するのは難しいです。また木の名称も私がご紹介するのは確実なものではないかもしれません。

木は地域によって呼び方も変わったり、愛称などで呼ばれていることもよくあります。よって今回ご紹介する木の名称も、見る方によっては「えっ、その名前違うよ」と思われる方もいらっしゃると思いますが、そこの所はご勘弁頂きながらご覧頂けますことをご了承くださいませ。m(_ _)m

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

第11回目:【イヌビワ】【ウワミズザクラ】の木のご紹介です。

<Shiho採集実績>

コクワガタ カナブン シロテンハナムグリ カブトムシ

イヌビワの木。 この木の場合、樹液に集まるというよりも、熟した実に集まる事があります。私が通う採集フィールドでもよく見かける木で、熟すと黒い実がなります。熟した実は水分を多く含み、甘みがあり、イチジクに似たような感じがします。

熟した実には、クワガタ、カナブンやシロテンハナムグリ、時にはカブトムシさえ集まることがあります。実際私もカブトムシが顔を突っ込んで食べている所を何度も見ています。

人間も食べられるイヌビワの実。ごちそうとなるのは人間だけではないようです。鳥達も好物なようで、黒く熟した実は発見が遅れると次々と食べられてしまいます。

木(樹液)に集まるわけではないのですが、カブトムシ等は集まることがあるので今回番外編として、掲載しました。

クワガタムシの採集は難しいかもしれませんが、カナブン系、カブトムシが好きな方には要チェックかも。見かけたら一度チェックして見るのも良いかと思います。

【ウワミズザクラ】

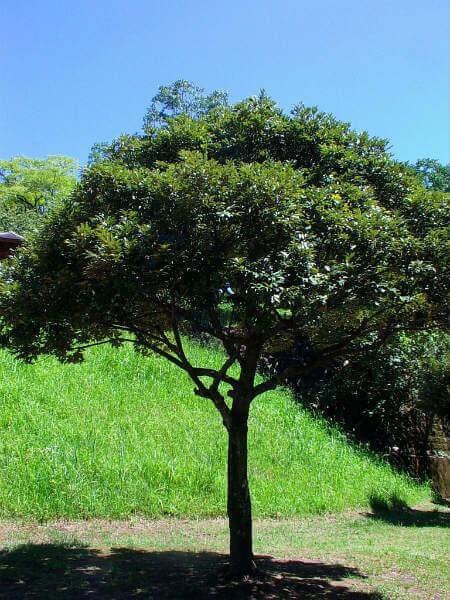

ウワミズザクラの木の全体像

樹液ではなく、果実が目当てではないか?その辺りはまだ謎なのですが、カブトムシが沢山集まって来ていました。

2016年、実際にこのウワミズザクラの木の周辺でライトトラップを行い、こんなに沢山のカブトムシが集まりました。

<Shiho採集実績>

カブトムシ

如何でしたでしょうか? 今回、クワガタムシ、カブトムシが集まる木の紹介、【イヌビワ】【ウワミズザクラ】の木をさせて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山ございますが、ひとまず今回の分でクワガタムシ、カブトムシが集まる(採れる)木の紹介の方は終了とさせて頂きたいと思います。

また今後、新しい木のデータや、新たな種類のクワカブが採れた際には追記データ等でご紹介出来ればと思っております。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。

今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。 今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。

きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。

今回調査したデータが文面がかなり多い為に何回かに分けてご紹介させて頂きました。 このシリーズ紹介に飽きた方もいらっしゃったかと思いますが、ご理解&ご了承頂ければ幸いです。

ご覧頂きありがとうございました。

飼育日記担当:Shiho

※この日記上で述べている考え方や方法はあくまで私(Shiho)自身の考え方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

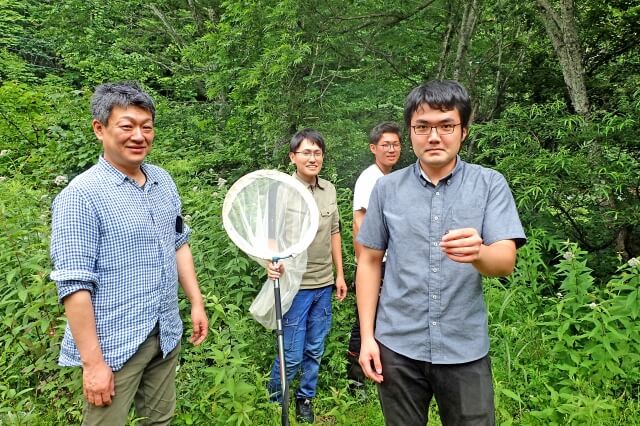

今回の日記は、先日の世界のクワガタ・カブト大集合2023イベントの際に月夜野きのこ園がある群馬県に滞在した時のお話です。

イベント明けの7/17、月夜野きのこ園の月虫若手新メンバーと金子社長と一緒に群馬県でのクワガタ野外採集を楽しみました。

この時のメンバーは右から順に紹介しますと(ニックネームです)

・ずーかー(新メンバー)

・金子社長

・こうちゃん(新メンバー)

・しょうた

・こーと(新メンバー)

・Shiho(撮影者)

の6人でした。

この内、ずーかー、こうちゃん、こーとの3人が今年入社した月虫新メンバーです。

皆さん今後ともどうぞよろしくお願いしますね^^

さて、採集の続き・・・

まずはヒメオオクワガタやアカアシクワガタを探して標高の高い場所を中心に探しに行きました。

標高の高い山間の川沿いにあるヤナギの木等がターゲット。

皆、それぞれに探索を開始します。

細いヤナギの木を蹴って確かめます。

蹴るのはずーかー、パワーがあります!^^

すると、

軽く、

ポツッ

っと、

何か落下物がありました。

こうちゃん、こーと、しょうた達、若手メンバー複数で探します!

待望のクワガタ(アカアシクワガタ)を発見!

こーと(画像右手)が左手に持って記念撮影!

途中でしょうたが珍しいトンボをGET!

エゾトンボ科 タカネトンボというらしい。

私自身初めてお目にかかるトンボでとてもキレイでした。

その後、皆で探し回りましたが、なかなか頭数が増えて来ません。。

・・・・・・・・・

結局アカアシクワガタ5♂という結果になりました。

途中、皆で、

大盛で名高いカレーライスを食べました。

この量で普通盛りサイズ。

ボリュームたっぷりですが、味は少し甘口ですがとても美味しかったです。

若手メンバーの皆もペロリと完食していました^^

と、このような感じで群馬の山を今回初めて若手メンバーと一緒に採集を楽しみました。

私と金子社長以外、若手は皆20代と元気いっぱいのメンバーで、50代の私は圧倒されっぱなしでした。

でもなかなか会えないメンバーと楽しく採集出来たのはとても有意義な時間だったと思います。

また来年も群馬に来て、一緒に採集などを楽しめればと思った次第でした^^

皆さん、お疲れ様でした。

また一緒に採集行きましょう!(⌒∇⌒)

※採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

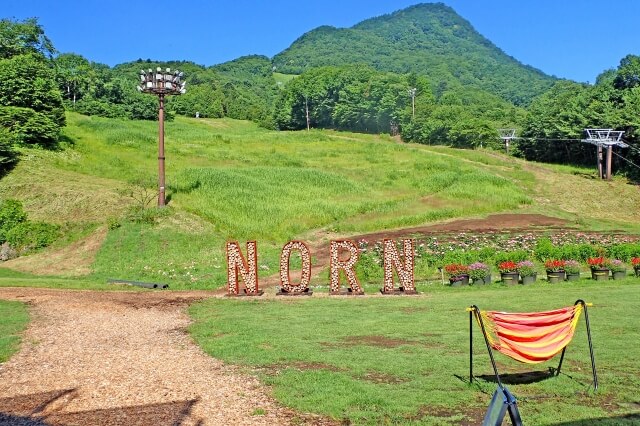

先日の7/18(日)、群馬県みなかみ町のノルンスキー場で、「世界のクワガタ・カブト 2023」のイベントが開催されました。

コロナ禍でここ数年中止になっていましたが、2019以来久々に復活しました。

暑い中にも関わらず早朝より沢山のお客様がご来場して下さいました。

本当にありがとうございますm(__)m

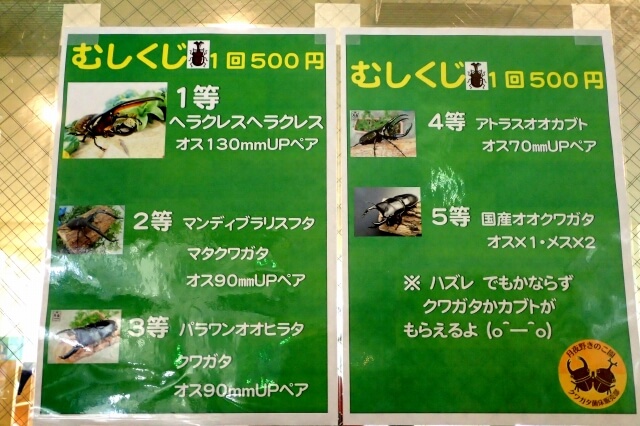

一番の人気はやはり虫くじ

館内に入りきらず外まで長蛇の列が出来ました。

皆さん虫くじを引いていきます。

一等:ヘラクレス・ヘラクレスを当てたご家族。

おめでとうございます!^^

こちらは三等:パラワンオオヒラタが当たりました!

そして虫くじに負けないくらい人気だったのが、

ふれあいコーナー

生きているヘラクレス成虫や、

ヘラクレス幼虫と直に触ることが出来ます。

皆さん熱中して見ておられました。

そして、午前中と午後の2回、

ミヤマ仮面&クワガタ忍者による昆虫教室イベントが行われました。

人気のクワレス(クワガタプロレス)や、

クワガタ・カブトクイズ!

オオクワガタが当たるじゃんけん大会など、参加者沢山で大変盛り上がりました!

併設された標本コーナーも人気で皆さん珍しそうに見入っていました。

私Shihoが採集した雌雄モザイクミヤマクワガタの標本も展示させて頂きました。

生体の即売コーナーでは、様々な世界のクワガタ・カブトも販売されました。

生体即売コーナー(開場前撮影)

用品販売コーナー(開場前撮影)

また用品の方もほぼ完売状態で、売り切れが続出するなど、購入出来なかったお客様には大変ご迷惑をおかけいたしました。

このような感じで、2023年度の世界のクワガタ・カブト大集合を賑やかに無事開催することが出来ました。

最後に月夜野きのこ園スタッフ一同で記念撮影!

今回は例年の二日体勢とは異なり、一日のみのイベント開催でしたので、とても混雑させてしまいました。

虫くじや、ミヤマ仮面の昆虫教室等は人が殺到し、結果虫くじをひけなかった方や昆虫教室に入りきれなかった方達まで出てきてしまいました。

また販売している用品に関しても品切れが続出し、お目当てのものが手に入らなかった方々が多数いまして大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。

今後はこのような反省点を生かし、よりスムーズに、より楽しくイベント開催が出来るよう心がけていきたいと思います。

今回はとても暑い中、約2000人の方々がご来場して下さいして本当にありがとうございました。

また来年お逢い出来ることを月夜野きのこ園スタッフ一同楽しみにしております。

本当にありがとうごじざいました!m(__)m

月夜野きのこ園スタッフ一同

使用したアイテム

今週の週末の日曜日:2023/7/16に【世界のクワガタ・カブト大集合 2023】が行われます。

開催日時 2023年7月16日(日)

開催場所 ノルン水上スキー場

開催時間 9:30~16:30

入場料 大人・中学生以上500円・小学生100円・未就学児無料

そしてイベント内容はこちらです。

1 世界の珍しいクワガタムシとカブトムシの展示販売

2 世界の珍しい昆虫の標本の展示

3 虫くじ(1等賞はヘラクレスオオカブト)

4 ヘラクレスオオカブトの成虫、幼虫とのふれあいコーナー

5 昆虫飼育用品の販売

7 クワカブ界のヒーロー、ミヤマ仮面&クワガタ忍者の昆虫教室(AM11時/PM13時30分)

その他、詳しい内容はこちらをご覧くださいませ。

コロナ禍の影響で2019年以来、数年ぶりの開催になります。

当日は私もクワカブソムリエとして、皆様のご質問等の対応をさせて頂きます。

ご来場お待ちしておりますm(__)m

使用したアイテム

皆さんは、野外採集(昆虫採集)に行く時、どんな時に行かれますか?

例を挙げるとすれば、

・仕事がお休みの時

・天気が良い時

・何だか自然と触れ合いたい時

・クワガタ&カブトムシと出逢いたい時

・子供さんと一緒に採集を楽しみたい時

と、色々と理由はありますよね。

折角計画していたのに行ってみたら採集地が雨で全然採れなかった。ってことはありませんか?

そんな時、あくまで私のやり方になるのですが、私は採集に行く前には必ず以下の事項を調べてから行くようにしています。

・採集地に近い地域の今現在の「天気」を調べる

・採集地に近い地域の「これまでの天気、降水量」を過去数時間さかのぼって調べる

・採集地に近い地域の「これからの天気」を、特に今後の雨雲の動きを調べる

・採集地に近い地域の「気温と、風の強さ」を調べる

野外採集(昆虫採集)に行くにあたって採集地の今現在の天気は重要です。

今いる場所は晴れていても、採集地に行ってみて雨が降っていないとは限りません。それゆえ採集地の天気は事前に調べておくのが得策です。

では、そこにいないのにどうやってそんなことが分かるのか?ご心配なく。今の時代にはインターネットという強い味方がいます。

あくまで私のやり方ですが、私は野外採集に行く前は必ずインターネットで採集地の情報を調べてから行動するようにしています。

そこで私が頼りしているのが、インターネット内にある各種のお天気サイトの中の「YAHOO!JAPAN天気・災害」のというサイトです。

そして雨雲の過去と今後の動きが確認出来る「雨雲レーダー」というカテゴリが超役に立ちます!

このサイトを見ると、採集地自体のピンポイントの天候を知るのは無理かもしれませんが、それでもその採集地に近い地域のおおよその天候、これまでの雨量、今後の雨雲の動き、気温、風の強さ等の情報が分かることが出来ます。

これらのサイトを有効に利用しながら、上記のポイントを調べて採集に行くようにしています。

では上記に書いた調べるポイントについて、なぜそれを調べる必要があるのか?の理由などをご紹介してみたいと思います。

【採集地に近い地域の今現在の「天気」を調べる】

インターネットの「YAHOO!JAPAN天気・災害」のサイトで天気を調べます。

晴れ、もしくは曇りならばOK。雨ならばNG。

【採集地に近い地域の「これまでの天気、降水量」を過去数時間さかのぼって調べる】

今現在は雨が降っていなくても、数時間前までに雨が降っていれば、採集地の木々達はとても雨で濡れた状態にあります。

そういう樹が濡れた状態の時は、樹の樹液も雨によって流れてしまっている可能性が高いので、虫の集まりもよくありません。

また蹴り採集をする際にも、樹を蹴っても虫がいたとしても、虫と一緒に雨も一緒に落ちて来てしまうので落ちたポイントを特定するのが難しくなります。

そういう意味でも非常に効率が悪いと考えられます。

そんな時もネットの「YAHOO!JAPAN天気・災害」のサイトで、雨雲の動き、「これまでの動き」でこれまでの雨雲の流れをチェックすると良いと思います。同時に降水量もチェックしておきましょう。最低でも3~4時間前まで雨が降っていない方が良いでしょう。

もし過去に雨が降っていても、降水量がほんのわずかの場合ならば、そこまで採集に影響しない場合もあるかもしれません。逆に降水量が多い場合にはより難しいと言えるでしょう。

【採集地に近い地域の「これからの天気」を、特に今後の雨雲の動きを調べる】

今は雨が降っていなくても、採集地に行ってすぐに降り出しては元も子もありません。

そんな時も同様に「YAHOO!JAPAN天気・災害」のサイトで、雨雲の動き、「これからの動き」で今後の雨雲の流れを雨雲レーダーのカテゴリを利用してチェックすると良いと思います。

後数時間もすれば雨雲がやってきそうな予報が出ていれば、思い切って中止するのも賢明だと言えます。

【採集地に近い地域の「気温と、風の強さ」を調べる】

気温が低いと虫の活動は鈍くなります。逆に気温が高いと虫の活動は活発になり、樹にもよく飛んでくるようになります。私的ですが、可能ならば25℃以上あるととても良いと考えています。

また風の強さも結構重要だったりします。風が強いと、木々が風で揺れてしまっているので、クワガタ達も落とされまいとガッチリと掴まっています。それゆえ、人が蹴った位では全然落ちて来ません。蹴り採集をメインに考えている方には強風は大敵だと言えると思います。

そんな時もネットの「YAHOO!JAPAN天気・災害」のサイトで気温や風の強さを確認します。

如何でしたでしょうか?

上記が私が野外採集(昆虫採集)に行く前に必ずチェックしておく天候対策です。

勿論、万全に対策を練って行動しても、天気には裏切られることもよくあります。

実際、過去にも2日連続で現地についた途端に雨が降り出し、採集を中止したこともありました。

なので絶対的ではないということをご理解の上、ご参考程度にして頂ければ幸いです。

少しでも皆様の採集が快適なものになり、採集率がアップすることをお祈り申し上げます。

※またこの記事内容に関しましても、毎年ご紹介しておりますが、まだご覧になっていない方々の為に改めてご紹介してみたいと思います。あらかじめご了承下さいませ。

※上記方法はあくまShiho個人の考え方&やり方ですので、あくまでご参考程度にお読み頂ければ幸いです。m(_ _)m ※

※採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

皆さんも大好きなクワガタ採集。

子供さんは勿論、大人の方まで夢中になってしまいますよね。

とても楽しい昆虫採集ですが、熱中しているとつい夢中になり気が付くと山の奥まで入り込んでしまいがちです。

そんな野外で注意しなければならないものの一つとして、マダニがあります。

野外採集の際、衣服に付いたマダニ

マダニは野外では草むらや木々、野生の動物などに生息しており、野外で活動の際いつの間にか付着してしまうことが多々あります。

ただ付着するだけならばそこまで警戒する必要はないのですが、マダニに噛まれることによって、様々な病原体を感染させる虫であることも有名です。

主なものの症例として、

・重症性血小板減少症候群(通称:SFTS)

・日本紅斑熱

・マダニ媒介性脳炎

・回帰熱

等が挙げれます。

特に一番上のSFTSは毎年死亡者が出ており、春~秋の間で良くニュースなどでも取り上げられています。

野外で活動する時は、どんなに暑くても、長袖や長靴、帽子、首回りにはタオルなどで肌の露出を出来る限り抑えることは必須です。

長袖・長ズボン

帽子

手袋

長靴

タオル

また同時に防虫スプレーなどの虫よけ剤も大事です。

昨今ではマダニに効く防虫スプレーもありますので、そういったものを使用すればより効果的だと思います。

そして、家に帰ったら、必ず着替えをしたり、シャワー等を浴びる等、清潔にして気を付けることも大事だと考えます。

もしマダニに噛まれてしまった場合は、無理に引き剝がそうとしないで、皮膚科に行くなどしてその後の処置をしっかりと行う事も大事です。

勿論、マダニ以外にも気を付けなければならない野外生物は沢山います。

蚊、アブ、スズメバチ、マムシ、イノシシ、クマ、ウルシ等々・・・。

危険なものは沢山ありますが、対策をしたり気を付けることによってより安全に野外での採集を楽しんでみましょう。

※この日記上で述べている考え方や方法はあくまで私(Shiho)自身の考え方です。人それぞれによって考え方や対策方法等は異なると思います。あくまで参考例として見ていただければ幸いです。

使用したアイテム

「クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木とは?」シリーズ。

今回は【カシワ】【オニグルミ】【ユリノキ】の木のご紹介をさせて頂きたいと思います。

※日本全国にはクワガタ、カブトムシが集まる木はかなり数多くあって、すべての木をご紹介するのは難しいです。また木の名称も私がご紹介するのは確実なものではないかもしれません。

木は地域によって呼び方も変わったり、愛称などで呼ばれていることもよくあります。よって今回ご紹介する木の名称も、見る方によっては「えっ、その名前違うよ」と思われる方もいらっしゃると思いますが、そこの所はご勘弁頂きながらご覧頂けますことをご了承くださいませ。m(_ _)m

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

第10回目:【カシワ】【オニグルミ】【ユリノキ】の木のご紹介です。

【カシワ】

鋸歯は丸くギザギザにはならない

裏は白っぽい。表も裏も微毛が生えている。

<Shiho採集実績>

なし

カシワの木。5月5日の端午の節句にお供えされる「かしわ餅」の葉で使用されます。今回色んな木を調べていき、途中人の話を色々と聞きました。その中でご年 配の方達が「カシワの木でよくカブトムシが採れるよなー」との話を何人かの方に聞き、今回紹介してみることにしました。

実際ネットでも調べてみると、やはりカシワの木での採集実績はあるらしいです。私も実際カシワの木は見たことがなかったのですが、幸運なことにある公園で見つけることが出来ました。

樹皮&葉はミズナラの木によく似ています。ミズナラの葉のギザギザ(鋸歯)がないバージョンといった感じでしょうか。

地域によってはかなりお勧めの木の一つになるかもしれません。私も今後採集に出かけた時は気を付けて見てみようと思います。

【オニグルミ】

<Shiho採集実績>

なし

オニグルミの木。

山沿いの沢や渓流、河川敷などに多く見られる。樹液はさらりとしてにじみ出るような感じ、樹皮が黒っぽくなってる所は樹液が出ている可能性が高いです。

全国的にもクワガタ、カブトムシが集まる木としてもかなり有名らしいですが、お恥ずかしい話、私の採集実績はありません。私が通う採集フィールドでは全く見かけない木でもあります。というか見落としているだけかもしれませんが・・・・。

川に実(種)を落として、水流を利用して種を遠くまで運んで生息範囲を広げるらしいのです。凄いですね。自然と言うのは良く出来ているものだな~と感心させられます。

川の近くで採集する時にはこの木もチェックして見ると良いかもしれません。

【ユリノキ】

<Shiho採集実績>

なし

ユリノキ。北米原産の外来種。公園樹や街路樹としてよく植えられているらしいです。樹液が出ている所にはクワガタ、カブトムシも集まる事もあるらしいです。

外来種ゆえ、日本の雑木林などに自生することはなく、私も採集フィールドではお目にかかったことはありません。今回、クワガタが集まる木の事を調べていて初めてお目にかかりました。

葉もとても大きく、木自体もかなり大きくなるそうです。実際この画像のユリノキも30mほどありました。

何本か見ていったところ、樹液が出ているユリノキを発見しました。

ふむふむ、こんな感じで樹液は出るんですね。

残念ながらこの樹液には何も集まっていませんでした。

葉が特徴のある形をしているので分かりやすいと思います。見かけたら一応チェックしてみると良いでしょう。

如何でしたでしょうか?

今回、クワガタムシ、カブトムシが集まる木の紹介、【カシワ】【オニグルミ】【ユリノキ】の木をさせて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山ございます。

それにつきましてはまた次回以降の飼育日記でご紹介させて頂きたいと思います。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。

今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。

今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。

きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。(^^)

※この日記上で述べている考え方や方法はあくまで私(Shiho)自身の考え方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

「クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木とは?」シリーズ。

今回は【ヤシャブシ】【アベマキ】の木のご紹介をさせて頂きたいと思います。

※日本全国にはクワガタ、カブトムシが集まる木はかなり数多くあって、すべての木をご紹介するのは難しいです。また木の名称も私がご紹介するのは確実なものではないかもしれません。

木は地域によって呼び方も変わったり、愛称などで呼ばれていることもよくあります。よって今回ご紹介する木の名称も、見る方によっては「えっ、その名前違うよ」と思われる方もいらっしゃると思いますが、そこの所はご勘弁頂きながらご覧頂けますことをご了承くださいませ。m(_ _)m

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

第9回目:【ヤシャブシ】【アベマキ】の木のご紹介です。

【ヤシャブシ】

ヤシャブシは老木になると縦横に不規則な割れ目が入るそうですが、このヤシャブシの木はまだ若い為、その兆候が見られないようです。

<Shiho採集実績>

ノコギリクワガタ

ヤシャブシ、私が通うフィールドにも結構沢山ありますが、クワガタが集まっているのをほとんど見かけたことがありません。

でもただ一度だけですが、ノコギリクワガタを見かけたことがありました。

【ヤシャブシで見つけたノコギリ♂】

見かけたのは一度だけです。

私が採集するポイントではハルニレ、クヌギ、コナラ等と、強力な樹液を出す木が多数存在するので、クワガタ達はどうしてもそちらの方に集まってくるようです。

ヤシャブシは標高の高い場所でも生えているそうなので、ヤシャブシの木でクワガタを狙うのならば、少し標高を上げて、ハルニレやクヌギなどの木が無い場所にあるヤシャブシの木を探してみるとクワガタ達がついている可能性が高いのではないでしょうか?

【アベマキ】

クヌギの葉と似ているが、クヌギと比べると若干丸みを帯びている

裏側は微毛が生え、クヌギの葉と比べると白っぽい

<Shiho採集実績>

なし

アベマキの木。私が通う宮崎の採集フィールドでもお目にかかる事もありませんので、当然この木でクワガタ、カブトムシを採集した事はありません。

しかし調べてみると、地域によっては生えている所も多いらしく、樹液の出も質も良く、クワガタ、カブトムシもよく集まってくるようです。

実際、関東、群馬県ではわずかではありますが、見かけることが出来ました。

アベマキの木は良く見てみると確かにクヌギに良く似ていて、樹液が出ていればクワガタ達が集まって来そうな雰囲気をしています。樹皮はゴツゴツとして荒く、コルク層も厚そうです。手で押すと弾力があります。

もし皆さんの採集フィールドにあったならば、是非チェックして見て下さいませ。

如何でしたでしょうか?

今回、クワガタムシ、カブトムシが集まる木の紹介、【ヤシャブシ】【アベマキ】の木をさせて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山ございます。

それにつきましてはまた次回以降の飼育日記でご紹介させて頂きたいと思います。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。

今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。

今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。

きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。(^^)

※この日記上で述べている考え方や方法はあくまで私(Shiho)自身の考え方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

「クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木とは?」シリーズ。

今回は【ケンポナシ】【スダジイ】の木のご紹介をさせて頂きたいと思います。

※日本全国にはクワガタ、カブトムシが集まる木はかなり数多くあって、すべての木をご紹介するのは難しいです。また木の名称も私がご紹介するのは確実なものではないかもしれません。

木は地域によって呼び方も変わったり、愛称などで呼ばれていることもよくあります。よって今回ご紹介する木の名称も、見る方によっては「えっ、その名前違うよ」と思われる方もいらっしゃると思いますが、そこの所はご勘弁頂きながらご覧頂けますことをご了承くださいませ。m(_ _)m

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

第8回目:【ケンポナシ】【スダジイ】の木のご紹介です。

【ケンポナシ】

ケンポナシの全体像

ケンポナシの樹皮

ケンポナシの葉

ケンポナシの葉(表側)

ケンポナシの葉(裏側)

<Shiho採集実績>

ミヤマクワガタ

ノコギリクワガタ

コクワガタ

カブトムシ

カナブン

アオカナブン

クロカナブン

(※全て群馬県にて採集)

ケンポナシの木。

私の地元宮崎県ではあまり見かけない木で、宮崎では2ヶ所でしかみたことがありません。

しかも樹液が出ているポイントは1ヶ所だけ。

よって採集回数もその場所だけで、2~3回程しかこの木で採集したことしかありませんが、その時はカブトムシがかなり沢山採れました一回の採集で20頭近く。

そ の場所は3~4本まとまってケンポナシが生えていましたが、どのケンポナシの木も樹液の出も良くカブトムシがついていました。他にはノコギリ、ミヤマクワガタ、コクワガタ、などが数頭ですがついていました。カナブンは多数いました。樹液は結構濃く、樹皮裏から出ていた樹液はかなりの発酵臭がありました。

上記画像で紹介してるケンポナシの木は、その後別の場所で見かけたケンポナシです。残念ながら若木ゆえそこまで大きく育っておらず、樹液も出ていませんでした。

しかし樹液が出ていたケンポナシ木は印象があまりにも強烈でした。ケンポナシの木、今後見かけたら要注意ですね。

さて、今まで数回に渡りクワガタ&カブトムシが採れる木を紹介してきましたが、ここまでにご紹介した木が私自身、実際にその木に出逢って採集したことのある実績とデータです。

全国にはまだその他、クワガタムシ、カブトムシが集まる木が沢山あります。

これから先にご紹介するのは、私自身はまだそれらの木にもお目にかかっていないか、あるいは見過ごしてしまっているかですが、クワガタムシ、カブトムシが集まり、採集出来ると聞く木を全てではありませんが、私なりに調べ上げた分だけでもご紹介しておきたいと思います。

【スダジイ】

葉の裏が黄金色っぽく見えます。

<Shiho採集実績>

なし

スダジイと聞くと、私は沖縄でのマルバネ採集を思い浮かべます。マルバネクワガタは夜間シイの木に付くそうで、その話は有名です。

スダジイはかなり大きくなり、巨木になることでも有名です。ただ私は残念ながら樹液が出ているのをあまり見たことがありません。本土での一般的なクワガタ、カブトムシ採集においてはあまり採れた話は聞かず、実際私も残念ながらスダジイの木で採集した経験はありません。

一般的なクワガタムシ、カブトムシならばあまりお勧めの木とは言えませんが、逆にマルバネクワガタに関して言えばかなりお勧めの木になるのではないかと思います。

如何でしたでしょうか?

今回、クワガタムシ、カブトムシが集まる木の紹介、【ケンポナシ】【スダジイ】の木をさせて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山ございます。

それにつきましてはまた次回以降の飼育日記でご紹介させて頂きたいと思います。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。

今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。

今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。

きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。(^^)

※この日記上で述べている考え方や方法はあくまで私(Shiho)自身の考え方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

まだ時期的には少々早いというのもあるのですが、今シーズンはまだカブトムシは見ておりません。

私の採集は蹴り採集がメインなので、ほとんどが昼間(午前中)に行っております。

カブトムシは夜行性が強い種ですので、もしかすると夜だったらもう出ているのかもしれないと思い、今回は夜間採集を行ってみることにしました。

その時の様子をご紹介したいと思います。

【2023/6/20の夜間採集】

出発前に自宅から撮影した夜空。

日が暮れたばかりで、夕焼けが見えております。

カブトムシは真夜中よりも日暮れ直後から活発に動く傾向があります。

この位の暗さで出発すれば、ポイントに着くころにはちょうど良い位になっているでしょう^^

ポイントに到着。

いきなりミッション完了になってしまい申し訳ない💦のですが、カブトムシ♀を発見しました。

木はクヌギの木です。

こちらにはカブトムシ♂の姿。

やはり夜だとカブトは出ていたようです。

こちらではコクワガタ♂が出て来ていました。

ヒラタクワガタ小型♂

黒系のクワガタも活発に活動するのは夜です。

この時間帯になると、昼間はウロや樹皮裏に隠れている個体も、外に出て来て活発に樹液を求めるようになります。

カブトムシ♀

樹皮上をあるくコクワガタ♂

コクワガタ♂2頭

なかなか良型の♂です。

右の個体は♂45㎜位はありそうです。

ヒラタクワガタ大型♂

ヒラタクワガタの大型♂も樹液を舐めていました。

そのまま撮影のみにしましたので、サイズ計測はしなかったのですが、パッと見た感じではギリギリ♂60㎜位はありそうです。

夜の採集では暗いので、懐中電灯を使用します。

採集していると、その懐中電灯目がめて、

ブーン

と羽音が、

はい、お決まりのカブトムシでした。

懐中電灯の光に飛んできたようです。

小型の♂ですね、可愛い型です笑^^

こちらのハルニレ木には、カブト2♂、カブト♀、スズメバチの姿を見つけました。

しかし、私が行くポイントにカブトは♂がやたら小さい💦

このような感じで夜間の採集を楽しみました。

結論から言うと、カブトムシももう出ていたということですね。

まだカブトも出始めだと思いますので、数が多くなってくれば、昼間でも場所によっては見かける個体も出て来るのではないかと思います。

行く時間帯が違うだけで、見かける種類なども様変わりします。

もし探している種のクワカブがその時いなくても、ちょっと時間をズラしたり、見る場所を変えたりしてみると、意外な発見があるかもしれませんよ^^

※採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

最近のコメント