先日、山に採集に行った時のお話。

山でクワガタを探していると、

鈴なりになった山桑(ヤマグワ)の実を見つけました。

赤黒く熟れて、まさに完熟状態!

一時クワガタ採集を止めて、山の恵みを少し分けて頂くことにしました。

少し齧ると、果汁が飛び出して来ました。

とても甘いというわけではないのですが、酸味と適度な甘さがマッチした自然の甘さ。

大変美味しく頂かせてもらいました。

山の神様ありがとうございます!m(_ _)m

山を散策していると、昆虫達以外にもこのような果実や山菜等との嬉しい出会いがあります。

また時折見られる動物たちの姿を見るのも楽しいものです。

皆さんも機会があれば、是非山を散策してみては如何でしょうか?^^

※山に入るにはマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。自然にやさしく、モラルを守って山散策を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

長いGWも終わって、いよいよ夏本番を迎えますね。

その前にこれからは梅雨の時期を迎えます。

宮崎は雨が特に多くて、かなり降ります。

なのでこの時期はその合間をぬって採集に行っているような感じです。

梅雨前の晴れを狙って、昨日採集に行ってきました。

山に行く途中で見かけたたつる薔薇の花。

まさに満開でとても綺麗でした。

お天気も若干雲がありますが、まずまず。

気温も朝9時の時点で23℃近くあるので、昼頃には25℃に届くでしょう。

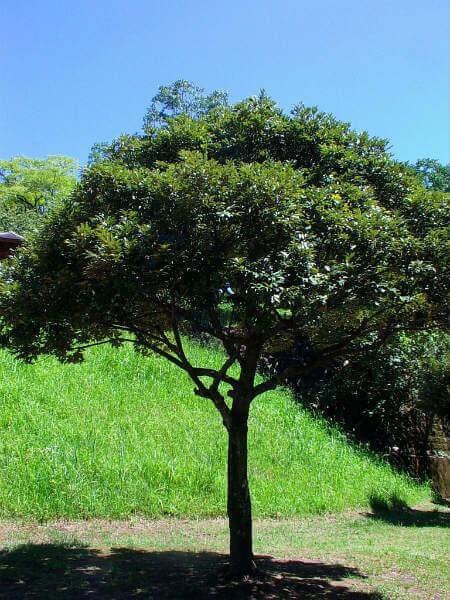

大きなクヌギの木。

この時期はまだ葉も薄緑色で柔らかく若々しいです。

この木を蹴ってみると、

コクワガタ♂30mm後半位(推測)

上記コクワガタ♂が落ちてきました。

幸先良いスタートです^^

こちらは、シラカシの木。

大きなウロがあります。

樹液も出ており、樹皮が濡れていますね。

こちらのウロより、

ヒラタクワガタ♂45mm

がいました。

ヒラタも普通に出てくるようになりましたね^^

こちらのクヌギの樹皮裏には、

小型コクワガタ♂20mm半ば程(推測)

が入っていました。

こちらのクヌギの小さな隙間に、

黒い影を発見!

コクワガタ♂41mm

♂40mmUPの大型でとっても綺麗な個体でした。

そして、

クヌギの樹皮裏になかなか大きめの個体を発見!

これは見た瞬間ヒラタ確定と分かりました。

掻き出し棒で取り出させてもらって、

ヒラタクワガタ♂58mm

60mmには届かないものの、なかなか立派な個体!

テンションも上がります!^^

上の同じ木を蹴ってみると、パラっと軽い落下音。

コクワガタ♂20mm少し程(推測)

小型のコクワガタ♂が落ちてきました。

近くの草むらに、

美味しそうなオレンジ色のモミジイチゴの姿が。

少し休憩して、山の恵みを堪能させて頂きました^^

と、このような感じで2時間程採集を楽しみました。

ルアーケースもいっぱいになりました。

(採集個体の一部画像)

今回採集出来たのは、

コクワガタ9頭

ヒラタクワガタ2頭

2種 11頭という結果でした。

ここに来てやっと10頭の壁を超えました!

しかし今回見かけたのは♂ばっかり。

普通ブリードしていると♀が早く羽化するのですが、自然界では違うのでしょうか?

まぁたまたまかもしれませんし、中には越冬個体もいるでしょうしね^^

今回もまだノコやミヤマには会えませんでしたが楽しい採集でした。

例年通りだと5月下旬頃にはノコやミヤマに逢えています。

今年は最初のクワガタの出逢いも20日程早かったので、もしかすると次回辺りでノコやミヤマも出て来てくれるかもしれませんね。

次回がまた楽しみになりました^^

※この方法はあくまで私自身のやり方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

皆さんの大好きなクワガタ、カブトムシ

外国産種のように派手さや巨大さといった極端な特徴には及ばないかもしれませんが、勿論日本にも生息しております。

夏になると、子供たちを含め、大人たちまでもが熱中してしまう昆虫採集。

ではどうやってクワガタ、カブトムシを捕まえること、採集することが出来るのか?

あくまで私:Shiho流ではございますが、今年よりクワガタ、カブトムシ採集デビューをしてみたい方達のご参考になればと考え、この日記上でご紹介してみたいと思います。

※ この記事内容は過去日記でもご紹介しております(一部訂正&加筆あり)内容が重複しますことをご了承下さいませ。

では、クワガタ、カブトムシを採集するにはどのような方法があるのか?

あくまで私が考える採集方法ですが、全ての方法ではございませんが、主に以下の様な方法があります。

・樹液採集

・灯火採集(外灯巡り採集)

・灯火採集:(ライトトラップ採集)

・トラップ採集:フルーツトラップ採集

※名称についてはあくまでShihoがそう呼んでいるだけで、正式にそう呼ばれている訳では御座いません。ご了承下さいますようお願い申し上げます※

今回は「樹液採集」についてご紹介してみたいと思います。

「樹液採集」

ヤナギの木に集まる昆虫達

樹皮裏に潜むヒラタクワガタの♂♀ペア

クヌギの樹液を舐めるカブトムシ♂

クヌギ、ハルニレ、コナラ、ヤナギの木等々。

夏になると、こういった木からは傷付いた箇所から、甘酸っぱい臭いのする樹液が流れ出すものがあり、その樹液を目当てにクワガタ、カブトムシが集まってきます。

その木が出す樹液に集まってくる虫達を見つけ、直接捕まえる方法を「樹液採集」と呼んでいます。

その樹液採集のやり方は様々です。

手で届く範囲にいれば、直接手で採っても良し、

手が届かなければ網を使用して採っても良し、

網でも届かなければ、木を蹴って落としても良し。

こういう風に木のウロ(穴)の中に入っていて手では採れない時は、

こういう道具(通称:掻き出し棒)を使用して、取り出しても良し。

掻き出し棒を利用して採集されるヒラタクワガタ

上手く採集することが出来れば、

こんなに沢山のクワガタ、カブトムシ達も採れちゃいます。

樹液採集を成功させる上で、私:Shihoが大事と考えるのは、

★天気★

理由:雨の日等は虫の数も少なく、また雨の中で木を蹴っても虫が落ちて来たのか、雨なのか分かりにくいです。曇り~晴れの日を選ぶと良いでしょう。

★気温★

理由:気温が低いと虫の活動が活発化しません。勿論低い気温で活動する高山系の虫(ヒメオオやアカアシ等)も存在しますが、平地性の強いノコギリやヒラタ、コクワ、カブトムシを狙いたい時は最低でも20℃以上は欲しいところ。25℃以上あればかなり良いでしょう。

★風★

理由:採集時にあまりにも風が強いと、木が大きく揺れてしまい、それに付いているクワガタ達はしっかりと木にしがみついてしまいます。そうなると、人が蹴った位では全く落ちて来なくなりますので、強風の時の採集は難しくなる可能性が高いです。

★木の種類★

理由:クワガタ、カブトムシはどんな木の樹液にでも集まるわけでありません。代表的なのは、クヌギ、ハルニレ、コナラ、ヤナギ等の広葉樹系の木。木の種類をしっかりと認識することはとても大事と考えます。

★狙う虫の特性を知る★

理由:例えばミヤマクワガタが欲しい時、あまり標高が低い平地ではミヤマクワガタを見つけることは難しいです。ミヤマクワガタの場合、山間部の少し標高が高い場所を狙うなど、その虫が生息している場所の特徴をしっかりと把握しておくことで、狙い通りの虫をつかまえれる可能性が高くなるでしょう。

如何でしたでしょうか?

上記が私、Shihoが樹液採集時に気を付けているポイントです。

皆さんも是非樹液採集にチャレンジして、念願のクワカブを沢山GETしてみませんか?

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。人によって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

「クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木とは?」シリーズ。

今回は【ケンポナシ】【スダジイ】の木のご紹介をさせて頂きたいと思います。

※日本全国にはクワガタ、カブトムシが集まる木はかなり数多くあって、すべての木をご紹介するのは難しいです。また木の名称も私がご紹介するのは確実なものではないかもしれません。

木は地域によって呼び方も変わったり、愛称などで呼ばれていることもよくあります。よって今回ご紹介する木の名称も、見る方によっては「えっ、その名前違うよ」と思われる方もいらっしゃると思いますが、そこの所はご勘弁頂きながらご覧頂けますことをご了承くださいませ。m(_ _)m

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

第8回目:【ケンポナシ】【スダジイ】の木のご紹介です。

【ケンポナシ】

ケンポナシの全体像

ケンポナシの樹皮

ケンポナシの葉

ケンポナシの葉(表側)

ケンポナシの葉(裏側)

<Shiho採集実績>

ミヤマクワガタ

ノコギリクワガタ

コクワガタ

カブトムシ

カナブン

アオカナブン

クロカナブン

(※全て群馬県にて採集)

ケンポナシの木。

私の地元宮崎県ではあまり見かけない木で、宮崎では2ヶ所でしかみたことがありません。

しかも樹液が出ているポイントは1ヶ所だけ。

よって採集回数もその場所だけで、2~3回程しかこの木で採集したことしかありませんが、その時はカブトムシがかなり沢山採れました一回の採集で20頭近く。

そ の場所は3~4本まとまってケンポナシが生えていましたが、どのケンポナシの木も樹液の出も良くカブトムシがついていました。他にはノコギリ、ミヤマクワガタ、コクワガタ、などが数頭ですがついていました。カナブンは多数いました。樹液は結構濃く、樹皮裏から出ていた樹液はかなりの発酵臭がありました。

上記画像で紹介してるケンポナシの木は、その後別の場所で見かけたケンポナシです。残念ながら若木ゆえそこまで大きく育っておらず、樹液も出ていませんでした。

しかし樹液が出ていたケンポナシ木は印象があまりにも強烈でした。ケンポナシの木、今後見かけたら要注意ですね。

さて、今まで数回に渡りクワガタ&カブトムシが採れる木を紹介してきましたが、ここまでにご紹介した木が私自身、実際にその木に出逢って採集したことのある実績とデータです。

全国にはまだその他、クワガタムシ、カブトムシが集まる木が沢山あります。

これから先にご紹介するのは、私自身はまだそれらの木にもお目にかかっていないか、あるいは見過ごしてしまっているかですが、クワガタムシ、カブトムシが集まり、採集出来ると聞く木を全てではありませんが、私なりに調べ上げた分だけでもご紹介しておきたいと思います。

【スダジイ】

葉の裏が黄金色っぽく見えます。

<Shiho採集実績>

なし

スダジイと聞くと、私は沖縄でのマルバネ採集を思い浮かべます。マルバネクワガタは夜間シイの木に付くそうで、その話は有名です。

スダジイはかなり大きくなり、巨木になることでも有名です。ただ私は残念ながら樹液が出ているのをあまり見たことがありません。本土での一般的なクワガタ、カブトムシ採集においてはあまり採れた話は聞かず、実際私も残念ながらスダジイの木で採集した経験はありません。

一般的なクワガタムシ、カブトムシならばあまりお勧めの木とは言えませんが、逆にマルバネクワガタに関して言えばかなりお勧めの木になるのではないかと思います。

如何でしたでしょうか?

今回、クワガタムシ、カブトムシが集まる木の紹介、【ケンポナシ】【スダジイ】の木をさせて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山ございます。

それにつきましてはまた次回以降の飼育日記でご紹介させて頂きたいと思います。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。

今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。

今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。

きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。(^^)

※この方法はあくまで私(Shiho)自身の考え方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

5月になりました。

新元号:令和元年スタートですね。

自宅の庭にある琵琶の木

こちらの画像は数日前に撮影したものですが、今年も立派な琵琶が沢山熟れて来ました。

もう少しで収穫出来そうです。

これもこの時期ならではの楽しみの一つです^^

さて、世間はGW真っただ中。

今年は10連休もある方もいるとか。。

そんな中、5月最初の採集に行ってきました。

採集ポイントに到着。

ここはハルニレ、クヌギが混生するポイントです。

緑も深まって、もはや夏の雰囲気を感じます。

早速散策開始です。

こちらのハルニレの木、

樹液のツーンとした発酵臭が漂ってきました。

よく見ると、ヨツボシケシキスイの姿が。

彼らも活動を始めたようですね^^

こちらのクヌギの少し浅めのウロには、

コクワガタ♂35mm程度(推測)

コクワガタ♀20mm後半(推測)

が入っていました。

こちらのハルニレの木、

真ん中辺りの樹皮の隙間に黒いものが見えます。

取り出してみると、

小型のスジクワガタ♂でした。

体長は♂20mmもありません。

かなり小さい♂で、一見コクワガタと間違えそうになりますが、このサイズでのアゴの開き具合、内歯の上がり具合、背中の縦筋を見る限りではスジクワガタ確定です。

すぐ隣の木に、

ゾウムシの姿がありました。

ゾウムシも今シーズンは初遭遇です。

こちらのハルニレの木。

地面近くに大きな縦ウロがあり、発酵臭がプンプンしていました。

この縦ウロの上の方と、下の方、2か所から、

ヒラタクワガタ♂51mm

ヒラタクワガタ♂53mm

が出てきました。

野外で採れる本土ヒラタとしてはまだまだなサイズですが、今季初の50mmUPのクワガタだったもので、思わずデカいっと思ってしまいました。

それでもこの時期のこのサイズは嬉しいものです^^

場所をちょっと移動して、

こちらは、ヤナギの木、

木の裂けめのところに、

コクワガタ♂の姿が見えました。

コクワガタ♂38mm

大型サイズ40mmには届きませんでしたが、とても綺麗な個体でした。

散策途中、この山を流れる渓流の岩場の隅の方で、

クレソン(オランダガラシ)の自生場所を発見!

とっても美味しく、カイワレ大根みたいになお味。

噛むとピリッと辛くて美味しいです。

山の恵みを少し収穫させて頂きました。

こういった山の恵みと出会えるのも山散策の楽しみの一つですね^^

今回確認出来たクワガタは、

コクワガタ

スジクワガタ

ヒラタクワガタ

3種、合計7頭でした。

5月に入り、一気に二桁突破するかと思いきや、まだまだ数は少ないですね。

しかも例のごとく黒系クワガタばかり。

例年通りだとまだまだ先なのですが、今年は最初の出現が早かったせいか、そろそろノコやミヤマの姿が見たく感じてしまいます。

次回に期待してしまうShihoでした^^

※この方法はあくまで私自身のやり方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

来週からはいよいよGW!

例年だとこの頃からクワガタ達のすがたを見かけ始める時季です。

ならば出現の早い今年はそろそろ数も見られるのでは??と思い、昨日(4/25)採集に行ってきました^^

採集ポイント到着時、タンポポの花にいたのは、

ヒメマルカツオブシムシ

拡大画像なので大きく見えますが、本当は2~3mm位のとても小さな昆虫です。

お花とのマッチングが見事に映えますね~^^

さぁ採集開始です。

散策していると、ハルニレの樹液だまりに、

黒い筋状の背中を見つけました。

完全に樹皮の隙間にはまっていたので、ちょっと取り出しにくかったのですが、慎重に潰さないように注意して取り出してみると、

予想通り、ネブトクワガタ♀(サイズ未計測)

重厚感のある体つきは格好良いの一言です^^

こちらのハルニレの木。

少し上のツタと絡まっている部分に、

クワガタの姿を2頭見つけました。

コクワガタ♂35mm位(推測)

コクワガタ♀20mm前半位(推測)

のペアでした。

こちらのハルニレの木の隙間にも、

コクワガタ♂の姿を発見!

コクワガタ♂35mm位(推測)

サイズは大きくありませんが、すごく綺麗な個体。

近くにクヌギの木があったので蹴ってみると、

パラパラっと、軽い落下音が2つ

軽いクワガタシャワーで、嬉しくなりました^^

で、落ちてきたのは、

コクワガタ♀20mm位(推測)

コクワガタ♂20mm半ば位(推測)

コクワガタの♂♀がペアで落ちてきました。

今シーズンここまでほとんどが樹皮裏やウロでの採集、もしくはルッキングで見つけた採集ばかりだったので、木を蹴って落ちてきたのは今シーズンでは初めてでした。

そして、こちらの

クヌギの樹皮裏には、

コクワガタ♂45mm(後ほど計測)

大型の45mmUP♂が潜んでいました。

数か所フセツが欠損していましたが、綺麗な個体。

この周辺はコクワガタが連発!!

この近辺のポイントだけで、

コクワガタ♂4頭&♀2頭

を見つけることが出来ました。

コクワガタ色の濃いポイントでした。

最後に、ハルニレの木にいたのは、

こちらはコクワガタではなく、スジクワガタ♀(未計測)、お食事中でした^^

今回は、

ネブトクワガタ

コクワガタ

スジクワガタ

3種、合計7頭

と出会うことが出来ました。

今回も相変わらず黒系クワガタのみという結果でしたが、コクワガタが次々と見つかったポイントはとても楽しめました。

出会った数も5頭の壁も越え、そろそろ数的にも見られ始めたような感触を感じました。

また次回が楽しみです^^

※この方法はあくまで私自身のやり方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

「クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木とは?」シリーズ。

今回は【タブノキ】【イタヤカエデ】の木のご紹介をさせて頂きたいと思います。

※日本全国にはクワガタ、カブトムシが集まる木はかなり数多くあって、すべての木をご紹介するのは難しいです。また木の名称も私がご紹介するのは確実なものではないかもしれません。

木は地域によって呼び方も変わったり、愛称などで呼ばれていることもよくあります。よって今回ご紹介する木の名称も、見る方によっては「えっ、その名前違うよ」と思われる方もいらっしゃると思いますが、そこの所はご勘弁頂きながらご覧頂けますことをご了承くださいませ。m(_ _)m

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

第7回目:【タブノキ】【イタヤカエデ】の木のご紹介です。

【タブノキ】

<Shiho採集実績>

ミヤマクワガタ

ノコギリクワガタ

コクワガタ

カナブン

数年前に行ったポイントに大きなタブノキの木があり、そこにミヤマ、ノコ、コクワガタなどがついていました。枝先というよりは木の幹の樹皮よりにじみ出てくるような薄い樹液をかろうじてなめているといったような印象を受けました。

タブノキの木はかなり大きくなり、かなり上の方にクワガタが付いている場合もあります。蹴ったら落ちて来たことでクワガタがいるという事が分かる事もしばしば。しかしとても大きくて頑丈な木が多いので、蹴って木を振動させるには骨が要ります。樹液の臭いはあまりなく、あっさりとした印象があります。

【イタヤカエデ】

本州産のカエデ類の中で唯一鋸歯(葉のギザギザ)がないのが特徴

裏側を見てみると、基部だけに毛の固まりがある

<Shiho採集実績>

ミヤマクワガタ

ノコギリクワガタ

コクワガタ

カナブン

アオカナブン

クロカナブン

イタヤカエデ。もう10年以上前に友人に教えられ行っていた採集ポイントの一つに何本か生えていました。そこは近くにお寺があって、境内ではありませんでしたが、道沿いにイタヤカエデの木がありました。

葉っぱがもみじみたいな形をしているので、この様な木でクワガタが付いているのか半信半疑でしたが、よく見るとミヤマクワガタ、ノコギリクワガタが樹皮表面や枝ににじみ出ている樹液を舐めに沢山付いていたのを思い出します。

イタヤカエデの葉はもみじのような形をしています。本州産のカエデ類の中で唯一、鋸歯(葉のギザギザ)がなく、縁取りはつるっとして波打っているのが本種の特徴です。

また葉を裏返すと根元(基部)の部分に毛の固まりがあります。樹液は舐めると甘いです。カエデ(この場合サトウカエデという種らしい)の樹液は、ホットケーキ等にかけるメープルシロップの原料になるらしいので、その仲間の木ならば甘いのもうなずけます。

今の私の採集はハルニレ、クヌギ中心に見ていますが、イタヤカエデ、侮れない木の一つだと思います。見かけた時は要チェックです。

如何でしたでしょうか?

今回、クワガタムシ、カブトムシが集まる木の紹介、【タブノキ】【イタヤカエデ】の木をさせて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山ございます。

それにつきましてはまた次回以降の飼育日記でご紹介させて頂きたいと思います。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。

今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。

今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。

きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。(^^)

※この方法はあくまで私(Shiho)自身の考え方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

4月後半になり、私が住む宮崎県では日中では軒並み25℃をむ超える日が多くなって来て、春を通り越して初夏の暑さを感じます。

2019年クワガタ、カブトムシのシーズンの本格的な時期までもう少し(とはいうものの既にガンガン採集に行っていますが・・・)。

本格的なシーズンを前に私は毎年必ず、「採集地の下見」を行っています。

今日の日記では「採集の下見」の必要性についてちょっと書いてみようと思います。

※この記事は以前もご紹介したことがございます。内容が重複致します事をあらかじめご了承下さいませ※

冬が明け、春が来ると、それまで枯れていたクヌギなどの葉が青々と生えてきて見事に生き生きとしてきます。それと同時にクワカブシーズンの到来でもあります。

あくまで私のやり方ではありますが、私の場合、本格的な採集シーズン(6月~8月)を迎える前には毎年必ずやることがあります。それが「採集地の下見」です。

なぜ下見が必要なのか?「採れる時期に来たら毎年採れている所にそのままいけば良いのではないか?」とおっしゃる方もいらっしゃるでしょう。

確かにそれはそれでも良いのですが、もっとしっかりと採集をするためには、その年のフィールドに合わせた下見(調査)が必要だと私はそう考えています。

前年度の採集シーズンが終わるのは大体10月中旬あたり、それから今季の採集が始まるのは大体今位の5月あたり、その間約7ヶ月程度採集フィールドを見ていないわけです。

その間以外にも様々な変化があります。そういう所を事前に調べるのが下見というわけです。

では下見をすることで、何が分かるのか?

下見によって何をチェックするのか?私は以下のような所をチェックするようにしています。

★採集場所に向かう道のチェック★

採集するポイントまで行く道を調べます。何もなければそのまま辿り着けますが・・・

【今年ポイントで見つけたがけ崩れ箇所】

このように崖崩れが発生している場所もあり、場合によってはその先に行けないこともあります。

こうなっては危険ですので、その先にある採集ポイントへは諦めなければなりません。

★採集フィールドにおける採集樹の有無チェック★

毎年採集出来ていた樹も、今年も大丈夫かどうかは分かりません。

樹が枯れていたり、人の手によって伐採されていたりと、そういうことは良くあります。

また逆に昨年まで知らなかった新しい樹を発見出来ることもあります。

採集出来そうな樹の場所をあらかじめ確認していくことで、スムーズな採集が出来ると思います。

★採集樹の今季における樹液の出る箇所★

樹液の出る場所は年々違う事があります。ウロから流れ出す場合はそのウロが今年も存在していれば同じように出ている場合も多いですが、枝傷や樹皮傷から流れ出ていた樹液は、大体がその箇所を変えている事が多いです。

その樹液が出る箇所をあらかじめ覚えておくと採集する際にとても便利です。樹に近づいてまず最初はその箇所を見れば良いのですからね。

★採集樹のウロの有無&形状★

樹のウロは毎年形状を変えます。

樹自体が穴を塞ごうとしていくからです。狭くなったウロ、まったく穴がなくなったウロなど、様々です。

もちろんウロが無くなれば、そこに入っていたクワガタなどは入れなくなり、そのウロでは採集が出来なくなります。

ウロ採集はすばやい作業が必要なので、あらかじめウロの形状を理解し、それに合わせた採り方を認識しておくこともとても大事だと考えます。

如何でしたでしょうか?

上記が私が下見でチェックするポイントです。

本格的な採集シーズンを前にその年のおおよその採集フィールドの情報を知るのと知らないのでは採集効率に大きく影響すると考えます。

勿論人によってはこの他にもチェックするポイントなど色々あると思います。

あくまで私個人のやり方ですのでご参考程度に読んでいただければ幸いです。(^^)

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。人によって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

「クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木とは?」シリーズ。

今回は【クリ:栗】【アカメガシワ】の木のご紹介をさせて頂きたいと思います。

※日本全国にはクワガタ、カブトムシが集まる木はかなり数多くあって、すべての木をご紹介するのは難しいです。また木の名称も私がご紹介するのは確実なものではないかもしれません。

木は地域によって呼び方も変わったり、愛称などで呼ばれていることもよくあります。よって今回ご紹介する木の名称も、見る方によっては「えっ、その名前違うよ」と思われる方もいらっしゃると思いますが、そこの所はご勘弁頂きながらご覧頂けますことをご了承くださいませ。m(_ _)m

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

第6回目:【クリ:栗】【アカメガシワ】の木のご紹介です。

【クリ:栗】

<Shiho採集実績>

ノコギリクワガタ

コクワガタ

カブトムシ

カナブン

秋の味覚の一つでもある、クリ(栗)。この木も立派な広葉樹の木で、あまりメジャーではないかもしれませんが、クワガタ、カブトムシが集まる木の一つでもあります。

樹液が出ている所になかなかお目にかかりずらく、出ていたとしても樹液的には少し薄い(弱い)感じがます。それでも周りに強烈な樹液が出ている木がなければ集まってくることもあります。

ただしクリ(栗)の木はほとんどが人為的に植えられている事が多いので、そのような場所に無断で採集していると持ち主に怒られてしまうことがあるので、注意が必要です。

【アカメガシワ】

<Shiho採集実績>

ノコギリクワガタ

ヒラタクワガタ

コクワガタ

カブトムシ

カナブン

クロカナブン

オキナワノコギリ(沖縄にて)

オキナワヒラタ(沖縄にて)

オキナワカブト(沖縄にて)

クヌギやニレなどに慣れている私にとっては少し変わった感じがする木です。木自体もそんなに大きくないものも多く、枝別れした辺りからよく樹液が出ているのを見かけます。

沖縄では樹液採集をする時はミカンの木とアカメガシワの木をよく見ます。実際私も沖縄に行った時、やんばるというところで、アカメガシワの木についているオキナワノコギリとオキナワヒラタを採集した事があります。沖縄では樹液採集をする場合、主力の木だとも言えます。

樹液の質はさらりとしたような感じで、黒っぽくにじんでいる事が多いです。周りに強力な樹液を出す木が無い場所などでは結構クワガタムシ、カブトムシが集まって来ます。時には大きなヒラタクワガタが来ているのを見たことがありました。なかなか侮れない木だと思います。

如何でしたでしょうか?

今回、クワガタムシ、カブトムシが集まる木の紹介、【クリ:栗】【アカメガシワ】の木をさせて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山ございます。

それにつきましてはまた次回以降の飼育日記でご紹介させて頂きたいと思います。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。

今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。

今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。

きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。(^^)

※この方法はあくまで私(Shiho)自身の考え方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

4月も半ば過ぎ。

ここ宮崎では朝夕の寒暖差がかなりあり、朝は結構冷え込んだりしています。

でも幸いに日中は気温も上がってくれるので山に行きたくなるShihoです^^

本日もクワガタ採集行ってきました。

採集に行く途中で、

少し遅咲きの桜の花にメジロの姿が。

なかなかいい絵だったのでつい車を止めてパシャリ。

桜の花とメジロ。 癒されますね~^^

さぁ出発です。

採集ポイントに到着。

ここは今年初めてのポイント。

ハルニレとクヌギ、ヤナギ、シラカシ、コナラと色んな木が混生しています。

早速、ハルニレの樹液だまりの隙間に、

黒いものを発見!

取り出してみると、

ネブトクワガタ♂25mm

なかなか立派な大歯を持つネブト♂でした。

このクラスになると特徴が出て来て格好良いですね^^

こちらの木では、

沢山のヨツボシオオキスイが集まっていました。

樹液も出て発酵臭が漂っていました。

他の昆虫達も活動活発化しているようです。

ハルニレの木の隙間に、

クワガタを発見。

んっ、少しアゴが太いぞ??

これは?

ヒラタクワガタ♂44mm

やはりヒラタクワガタでした!!

やりました!今シーズン初のヒラタクワガタです。

少し小型ですが綺麗な個体です。

ここに来てやっとヒラタクワガタに出会うことが出来ました。嬉しい限りです^^

こちら、

クヌギの木の樹皮裏をチェックしてみると、

中にいたのはコクワガタ♀(サイズ未計測)

こちらもなかなか綺麗な個体。

個人的な意見ですが、コクワガタって越冬個体でも綺麗な個体が多いような気がします。

こちらはハルニレの木。

木に草が覆っている隙間にクワガタの影を発見。

取ってみると、

コクワガタ♂20mm前半位(推測)

少し小さめのコクワガタ♂でした。

近くの草むらでは、

野イチゴが実っていました。

オレンジ色の野イチゴ、モミジイチゴです。

野イチゴ(木イチゴ)って赤いやつもありますが、個人的な意見ですがオレンジ色のものが一番甘くて美味しいと感じています。

まだ数も少なく熟してるのは数粒程。

沢山の収穫までもう少しでしょうか。

また今回も山の幸に出会いました。

私も大好きな三つ葉

香りがとてもよく、美味しい山菜の一つです。

今回も山の恵みを頂きました。

今回確認出来たクワガタは、

コクワガタ

ネブトクワガタ

ヒラタクワガタ

3種、合計4頭でした。

やはりまだまだ数は少ないですね。

毎回空振り(採集頭数0)はないものの、5頭以上見つけるという壁がなかなか越えられません。

しかし今回は今シーズン初のヒラタクワガタに出会えたのが嬉しかったですね~^^

最近は毎日朝になると、天気予報と気温をチェックしている自分がいます。

頭の中が採集モードに入ってしまっているので、また次回、そう遠くない内に行ってしまいそうです^^

※この方法はあくまで私自身のやり方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

最近のコメント