先日の日記のレスで、毎度おなじみの「Puffin」さんより、以下のような質問を受けました。

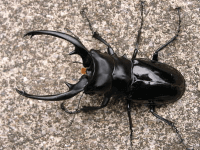

かねてから欲しかったローゼンベルグオウゴンオニクワガタペア、購入しちゃいました。メール見るのは危険かも(笑)。現地飼育品という事なので、CBなのでしょうか。寒い輸送で元気ないかと思いきや、元気一杯、1晩でゼリー4個平らげて交尾活動に入っ ていました。2月移転したら産卵床を作ってあげようと思います。

産卵床は、コバエシャッター大にきのこマット底に堅詰めして霊芝材2本太目2本その上にマットふんわり、で管理しようと思っています。温度は25℃で良い?教えて頂けると幸いです。

ローゼンベルグオウゴンオニの質問ですね。

まず現地飼育品でCBかどうかの質問ですが、現地から仕入れる際に、出荷先である向こう(海外)からの表記が「現地飼育品」だけとしか記載されていないため、累代もワイルドかCBか分からないため、お客様にもそういう形でご紹介しております。

でもこれはかなり昔に聞いた話ですが、一説には現地で材割りをして幼虫や新成虫を得て、それらを採れた木のオガなどで管理し、羽化したものを「現地飼育品」として出しているという話を聞いたこともあります。

もしそれが本当ならば、かなりワイルドに近い累代となるのではないかとは思うのですが、確実な証拠はない為、「現地飼育品」としてしか明記出来ないという理由です。

あまりハッキリとしない答えで納得がいかなく大変申し訳ございませんが、御理解&ご了承頂けますと幸いです。

また産卵セットの方法ですが、Puffinさんの組んでいるセットで大丈夫だと思います。私が産卵させた時も同じようなやり方で産ませました。管理温度も25~27℃程度あれば十分だと思います。

私も長らくローゼンベルグはセット組んでいませんが、最近では太めの材(レイシ材かカワラ材)を半分くらいマットに埋め込み、その埋め込んだマットと接する部分に、あらかじめドリルなどで♀が潜って行ける穴を開けておくと、♀が入っていきやすくなり産卵がスムーズになると聞いています。

私もローゼンではやっていませんが、この方法はタランドゥスやレギウスでも同じように効果があり、実際私もその方法で産卵に成功し、多数の卵を得る事が出来ました。参考までに聞いて頂ければ幸いです。

同じくPuffinさんのレス内文章では、

春には、いよいよ「クワガタの森」が実現します。虫がやってくるかはわかりませんが、台場クヌギと白樺を中心にナラの木が囲む形なので、虫さえいてくれれば訪問してくれると思うのですが。数日間だけ別荘滞在中室内で愛でてあげてから、元いたところに戻すことを夢見ています。

これは素晴らしいですね!

個人的に独り占めできるクワカブの森があるとは、本当にうらやましい限りです。私もあつかましながらご一緒に楽しませて頂きたいと思っております。是非また今後の様子等もご紹介頂ければ幸いです。

更に次の質問ですが、

最後に質問ですが、良く「大型化」で「幼虫の低温飼育」が言われていますが、開始時期はいつからでしょうか?初令からだと成長しない気もしますし、3令になってから?ご教示頂けると幸いです。

「低温飼育」・・・・確かに大型化を目指すには低温飼育することが良いと言われていますね。ようは低温飼育し、幼虫の期間を出来る限り引っ張りながらじっくりと育て上げることで大型個体の羽化につながるという考え方ですね。

低温飼育する開始時期ですが、これはあくまで私の個人的考えになりますが、これは少しでも早い方が良いのではないでしょうか?いや、どうなのでしょうか? 大きい3令幼虫だけではなく、大きい2令幼虫を作ることもを大事ではないかと・・・・。

私的にはどの令数から開始というわけではなく、産卵セットから割り出した時点から開始するという位しか考えたことがなかったのです。

こうして改めて言われると考えさせられますね~。

Puffinさん、凄いですねー!そこまで考えるとは、クワカブ飼育における探求心が素晴らしいです。その姿勢私も見習いたいと思います。

如何でしたでしょうかPuffinさん?

私も分からないことが多く、回答と言うには程遠かったかもしれませんね。お役に立てず本当に申し訳ございません。

私もご一緒に色々と勉強させて頂きたいと思っていますので、また色々と発見や気づいたことがありましたらお聞かせ頂けますと幸いです。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

飼育日記担当:Shiho

使用したアイテム

今日から月曜日にかけて大寒波がやってくるらしいですね。

東京等では既に雪の為に電車の混雑などもあり、交通にも影響が大きいようです。

月夜野きのこ園でも、

ご覧の通り、すっかりの雪化粧!

気持ちの良いくらいの白さですね。

誰も足を踏み入れていない所に飛び込みたくなってしまいます。

温度管理して飼育されている皆様にとっては温度調整が難しくなりそうなりそうな気配です。

エアコンで管理しているならば温度を上げれば良いだけの話しなので調整は楽でしょうが、簡易温室などで比較的弱い温源を使用している方にとってはちょっとこの寒波は厳しいかもしれませんね。

そんな時は、

・簡易温室の上から毛布などをかけてやる

・温めたいケースやボトルに温源となるものを少し近づける

・簡易温室の中に反射シートを入れてみる

等のちょっとした工夫だけでも全然違ってくる場合があります。

厳しい寒さですが、愛するクワガタカブトムシの為にひと肌ぬいでみては如何でしょうか?

頑張ってこの寒波を乗り切りましょう!(^^)/

使用したアイテム

「クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木とは?」

シリーズ。今回で9回目を迎えました。

今回は、【イヌビワ】の木のご紹介をさせて頂きたいと思います。

日本全国にはクワガタ、カブトムシが集まる木はかなり数多くあって、すべての木をご紹介するのは難しいです。また木の名称も私がご紹介するのは確実なものではないかもしれません。

木は地域によって呼び方も変わったり、愛称などで呼ばれていることもよくあります。よって今回ご紹介する木の名称も、見る方によっては「えっ、その名前違うよ」と思われる方もいらっしゃると思いますが、そこの所はご勘弁頂きながらご覧頂けますことをご了承くださいませ。m(_ _)m

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

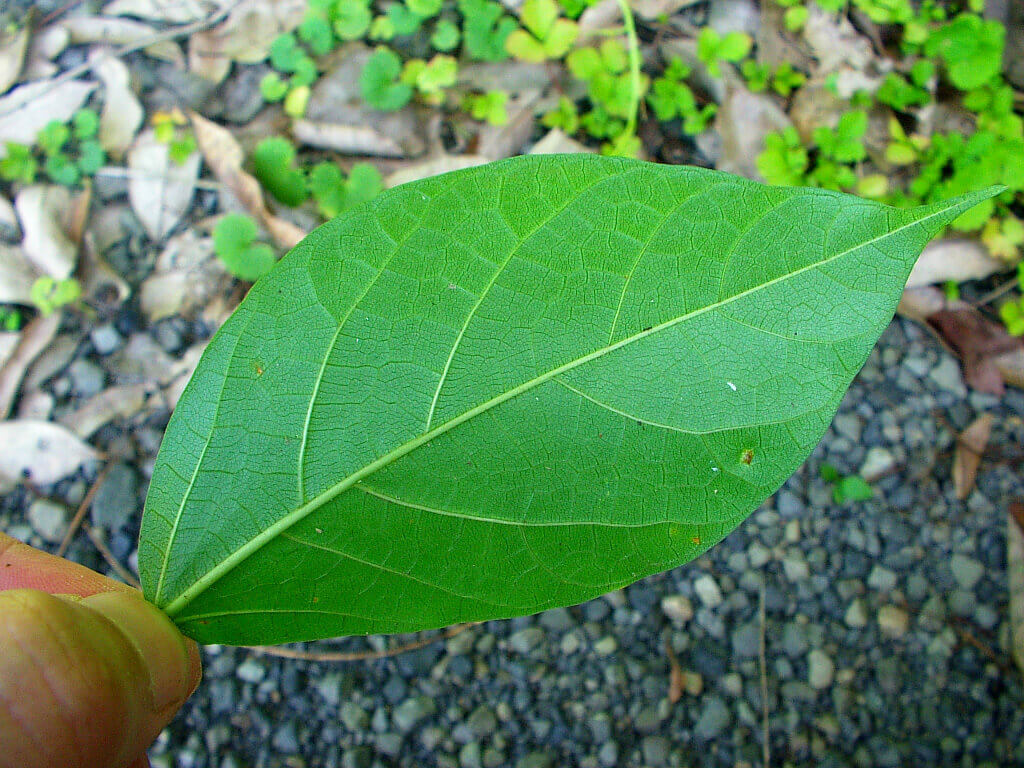

第9回目:【イヌビワ】の木のご紹介です。

★★★クワガタ、カブトムシが集まる木★★★

番外編:熟した実にあつまる木

【イヌビワ】

イヌビワの実の断面

イチジクに似ている。水分多めで、ほのかな甘みがある

<Shiho採集実績>

コクワガタ、カブトムシ

カナブン、シロテンハナムグリ

イヌビワの木。この木の場合、樹液に集まるというよりも、熟した実に集まる事があります。私が通う採集フィールドでもよく見かける木で、熟すと黒い実がなります。熟した実は水分を多く含み、甘みがあり、イチジクに似たような感じがします。

熟した実には、クワガタ、カナブンやシロテンハナムグリ、時にはカブトムシさえ集まることがあります。実際私もカブトムシが顔を突っ込んで食べている所を何度も見ています。

実自体は小さいので、大型なクワガタ、カブトムシは実にとまって果実を食するのはバランス的にも厳しいと感じます。小型のクワガタ、カブトムシ、そして飛翔性能力の高いカナブン系などは集まりやすい傾向にあると言えると思います。

人間も食べられるイヌビワの実。ごちそうとなるのは人間だけではないようです。鳥達も好物なようで、黒く熟した実は発見が遅れると次々と食べられてしまいます。

木(樹液)に集まるわけではないのですが、実には昆虫達が集まることがあるので今回番外編として、掲載しました。

大型のクワガタ、カブトムシの採集は難しいかもしれませんが、カナブン系、カブトムシが好きな方には要チェックかも。見かけたら一度チェックして見るのも良いかと思います。

如何でしたでしょうか?

今回もクワガタムシ、カブトムシが採れる(集まる木)の紹介、【イヌビワ】の木をさせて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山あると思います。それにつきましてはまた次回以降の飼育日記でデータを入手次第、ご紹介させて頂きたいと思います。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。(^^)

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

先日の日記のレスに「takeru」さんより以下のような質問がありました。

「先日インターメディアツヤクワガタのペア累代WDを購入し貴園のHPを参考に産卵セットを組みました。Shihoさんは累代WDの場合交尾させずに♀を産卵セットに投入されることが多いようですが念の為にペアリングを行ったところ10分もしないうちに♂が♀を攻撃したため♀をそのまま産卵セットに投入しました。しかし♀が潜ったと思ったら約半日で出てきて餌を食べる→また潜る→また餌食べるで産卵の態勢入っているようには思えません。(経験値が少ないため産卵しているか判断出来ません)こういう場合どのような対処が正しいでしょうか?」

この手の質問は他の方々からも結構よく聞かれる質問ですので、今回も日記記事に取り上げてみました。

♀が潜ったり、出てきたりというのも、セット開始後は♀が環境の変化により落ち着きがない場合も結構見られる現象の一つです。

あくまで私の場合ですが、セット開始後2週間程度は許容範囲内と考えています。これが1ヶ月経過しても繰り返し同じように落ち着きが無ければ、takeruさんのおっしゃるように産卵態勢に入っていないのかもしれません。

その際の私が考える産卵態勢に入る為の条件としては、

① ♀の熟成がきちんと出来ている事

② 産卵セットの環境が♀が好む環境に出来ているかどうか

③ しっかりと交尾を完了しているかどうか

④ ♀の体長が万全かどうか

少なくとも上記の4点を考えます。

①に関してはこの個体はワイルド(WD)個体なので、熟成に関しては問題ないと考えます。

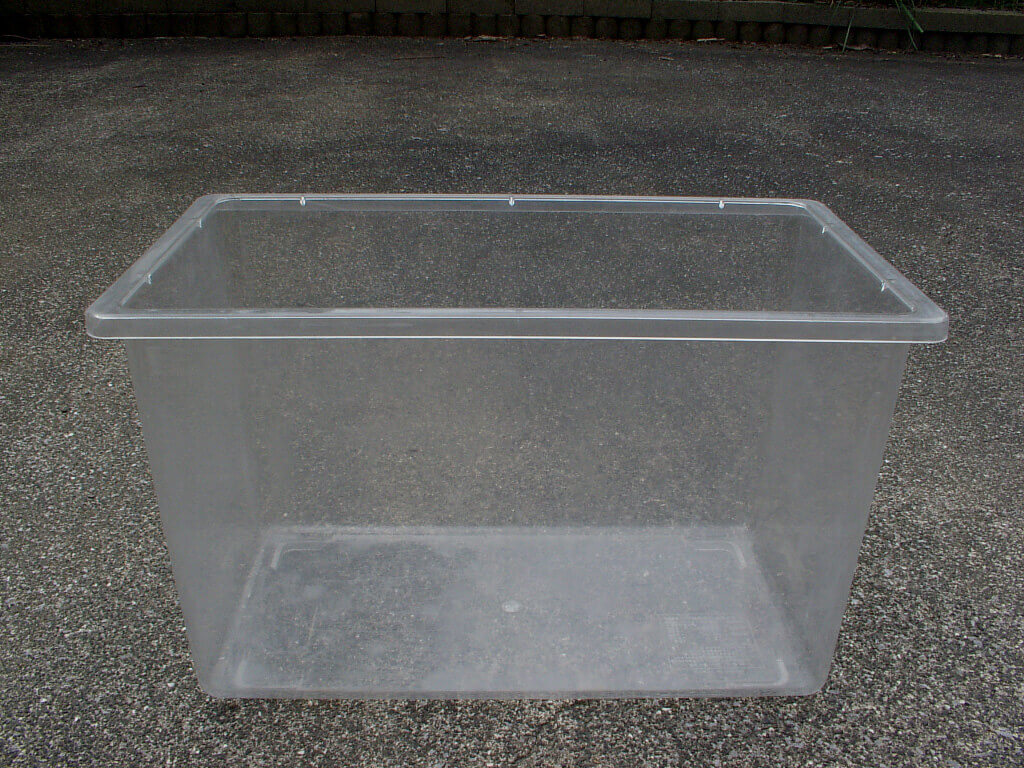

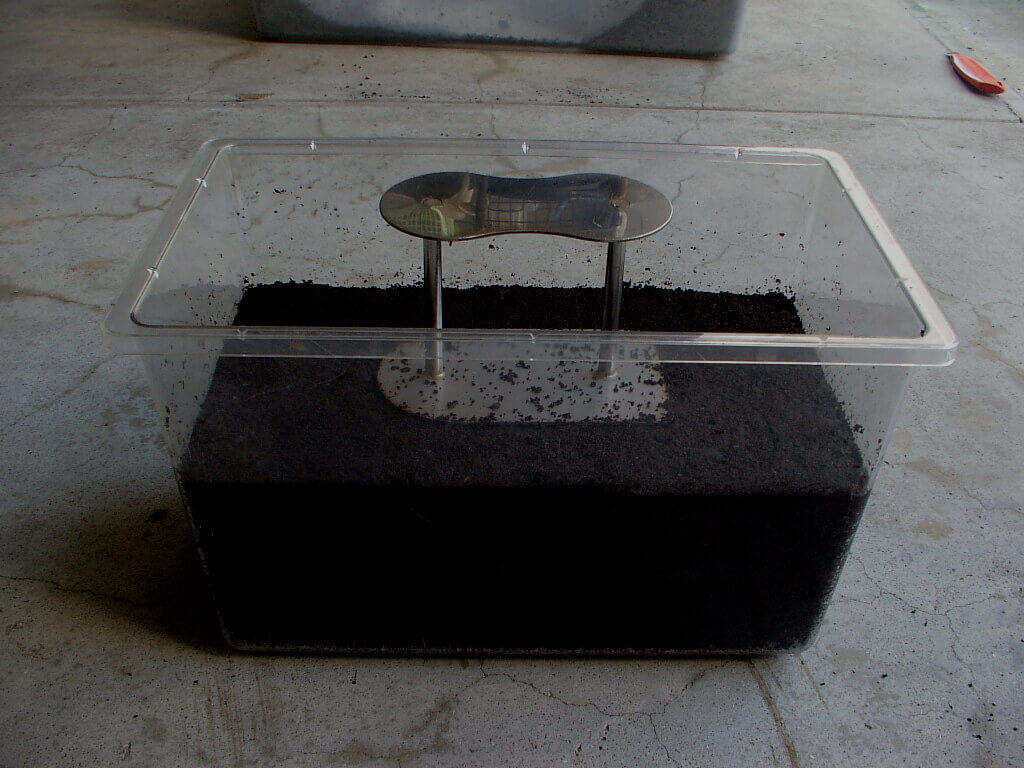

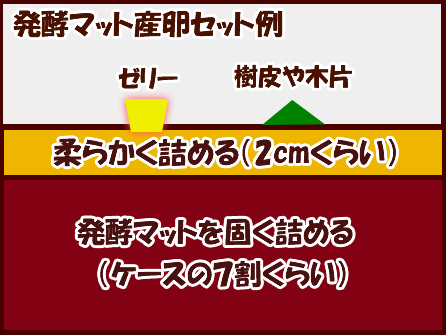

②に関してですが、私がインターメディアの産卵セットを組む際には、

【お勧めのマット】

黒土マット(黒枯れのよく発酵したマットが好ましい)

【お勧めの容器】

クリーンケースM~L程度サイズ

【マット水分量】

手でぎゅっと握って団子が出来て、なおかつ水が染み出ない程度

【マットの詰め方】

ケース底面5割程度固く詰めて上部5~8センチはフンワリと。

【設定温度】

25℃前後

産卵セットの組み方の手順を画像を参考にしてご紹介したいと思います。

マットを大きなケースに出します。

インターメディアツヤクワガタの産卵セットに使用するマットのお勧めは黒土マット。

上記画像では参考画像ゆえ、結構な厚さを固めていますが、ツヤクワガタ系はマットのふんわりとした部分や上部分にも結構産んでくれますので、ここまで厚く固めなくてもOKです。ケース底2~3センチ程度の固め方でも良いと考えます。

交尾が完了した親♀のみをケースに入れフタと新聞紙を挟んでセット完了

これでセット完了です。

セット方法を図示すると以下の様な感じです。

※ 上記の実画像の際でも書いたように、固めに詰めるのはケース底2~3センチ程度でもOK ※

takeruさんのお住まいは北海道ですよね?

自作温室で管理されているということなので、温度管理においては大丈夫とは思いますが、少し温度が低い場合は加温することで♀が産卵態勢に入る事も少なくありません。

管理温度に関しては、上記でも25℃前後は必要と書いたように産卵にはある程度の温度が必要です。私はいつも25~28℃位の間になるような環境でセットしていました。

このようなセット方法とセット環境を用意すれば大体はOKだと思います。

次に③についてですが、WD♀の持ち腹で産ませるならば、かかっていることを期待するしかありません。もし1ヶ月程度しても♀が潜ったきりのしぐさを見せない、もしくは一回割り出してみて卵が見当たらない場合は、野外でもかかっていない可能性も考えられます。その場合は、♂と追い掛けさせるしかないでしょう。

また、追い掛けする際に♂があまりにも凶暴な場合は、何日かに渡って仕切り直しさせて行うか、takeruさんもおっしゃているように♂のアゴを縛るなどをして交尾に臨ませるのが良いでしょう。

④に関しては、大変大ざっぱな言い方で恐縮ですが、これはもう運としか言いようがありません。♀自体に繁殖能力が備わっていなければ産卵は不可能です。数を飼育していると産む個体と産まない個体は明らかにありますので、産卵可能な個体だと期待しましょう。

如何でしたでしょうか。上記が私的に考えられる問題点です。

結論的にを私なりの今後の対策を簡単にまとめると、

① ♀は1~2週間程度は落ち着きがない場合があるので、まずは見守る。

↓

② 2週間ほどしても落ち着きがない場合、産卵セット環境を見直す。特に温度管理帯などをチェックする。※この時点で気になるようならば、♂の再ペアリングを考えても良いと思います

↓

③ それでも1ヶ月ほどしても落ち着きがない場合は、一度産卵セットを解除して卵の有無を確認してみる。

↓

④ 卵が全く見られない場合は、♂との追い掛けを考える。

このような流れでしょうか。

勿論、私の考え方だけが絶対ではないので、あくまでご参考程度に読んで頂ければ幸いです。

また何かございましたらお気軽にお声をおかけ下さいませ。

私もご一緒に勉強させて頂きたく存じます。

飼育日記担当:Shiho

使用したアイテム

「クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木とは?」

シリーズ。

今回は、【オニグルミ】、【ユリノキ】の木のご紹介をさせて頂きたいと思います。

日本全国にはクワガタ、カブトムシが集まる木はかなり数多くあって、すべての木をご紹介するのは難しいです。また木の名称も私がご紹介するのは確実なものではないかもしれません。

木は地域によって呼び方も変わったり、愛称などで呼ばれていることもよくあります。よって今回ご紹介する木の名称も、見る方によっては「えっ、その名前違うよ」と思われる方もいらっしゃると思いますが、そこの所はご勘弁頂きながらご覧頂けますことをご了承くださいませ。m(_ _)m

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

第8回目:【オニグルミ】、【ユリノキ】の木のご紹介です。

★★★クワガタ、カブトムシが集まる木★★★

【オニグルミ】

<Shiho採集実績>

なし

オニグルミの木。

山沿いの沢や渓流、河川敷などに多く見られる。樹液はさらりとしてにじみ出るような感じ、樹皮が黒っぽくなってる所は樹液が出ている可能性が高いです。

全国的にもクワガタ、カブトムシが集まる木としてもかなり有名らしいですが、お恥ずかしい話、私の採集実績はありません。私が通う採集フィールドでは全く見かけない木でもあります。というか見落としているだけかもしれませんが・・・・。

川に実(種)を落として、水流を利用して種を遠くまで運んで生息範囲を広げるらしいのです。凄いですね。自然と言うのは良く出来ているものだな~と感心させられます。

川の近くで採集する時にはこの木もチェックして見ると良いかもしれません。

【ユリノキ】

<Shiho採集実績>

なし

ユリノキ。北米原産の外来種。公園樹や街路樹としてよく植えられているらしいです。樹液が出ている所にはクワガタ、カブトムシも集まる事もあるらしいです。

外来種ゆえ、日本の雑木林などに自生することはなく、私も採集フィールドではお目にかかったことはありません。今回、クワガタが集まる木の事を調べていて初めてお目にかかりました。

葉もとても大きく、木自体もかなり大きくなるそうです。実際この画像のユリノキも30mほどありました。

何本か見ていったところ、樹液が出ているユリノキを発見しました。

ふむふむ、こんな感じで樹液は出るんですね。

残念ながらこの樹液には何も集まっていませんでした。

葉が特徴のある形をしているので分かりやすいと思います。見かけたら一応チェックしてみると良いでしょう。

如何でしたでしょうか?

今回もクワガタムシ、カブトムシが採れる(集まる木)の紹介、【オニグルミ】、【ユリノキ】の木をさせて頂きました。

ただ残念ながら、今回ご紹介した【オニグルミ】、【ユリノキ】の木では私自身採集実績がございません。

しかし全国的に調べてみると、これらの木でも採集実績は十分あるようです。

特にオニグルミの方は前より私も良くクワガタやカブトムシが採れるという事を耳にしておりました。

クワガタムシ、カブトムシが集まり、採集でき るという木を全てというわけにはいきませんが、私なりに調べ上げた分だけでもご紹介しておきたいと思い、ご報告させて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山あるかと思います。それにつきましてはまた次回以降の飼育日記でご紹介させて頂きたいと思います。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。(^^)

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

先日の日記で、「takeru」さんより以下のような質問レスを頂きました。湿度に関する質問は珍しいので本日の日記でご紹介したいと思います。

「Shihoさんに質問なのですがよく飼育に適切な温度は種別ごとに載っておりますが、適切な湿度というのは大体何%くらいなのでしょうか?出来ればヘラクレスとケンタウルスの幼虫の適湿を教えていただけたら大変助かります。」

私が考える幼虫飼育における「湿度」についてですが、私、Shiho的考えではありますが、外気湿度が重要ではなく、飼育するマットや菌糸の中の湿り気具合(湿度もしくは水分量)が大事だと考えています。

外気の湿度が低かろうが高かろうが、幼虫を飼育するマット内湿度が安定していれば、幼虫はすくすくと育ってくれます。

事実、私は部屋全体はエアコンで管理しており、冬場はエアコン(暖房)のみで温度管理をしています。当然加湿器などは使用しておらず、冬場の外気湿度は30%を切る事も珍しくありません。

しかし、幼虫飼育のマット、及び菌糸内においてはそのマット内の水分量を調整し、十分に水分を与えているので成長が止まったり、伸び悩むこともありません。順調に育ち無事羽化してくれています。

「外気湿度を気にするよりも、マットや菌糸などのエサの中の湿度(水分量)を保つようにしてあげると良い」と私的にはそう考えます。

マットや菌糸がパサパサに乾燥気味になった場合には、水分調整や菌糸交換などをしてエサ内湿度を保つようにすると良いとでしょう。

水分量の調整の目安としては、大体ですが具体的に言うと

「マットをぎゅっと手で握って土団子を作った際、水が指の間から染み出ない程度、なおかつその土団子を手のひらで転がしてもすぐには崩れない程度の水分量が良いでしょう」

以下に水分調整の際の様子を動画でご紹介しております。

こちらをご参考にして頂ければ幸いです。

※ただし、これはクワガタ、カブトムシの場合で、カナブンやハナムグリの場合は少し違います。カナブンやハナムグリの場合は少し水分量を抑える方が良い場合があります※

幼虫飼育においては外気湿度よりもエサ(マットや菌糸)の中の水分調整が大事だと私は考えます。しかしこれは幼虫飼育の場合であって、成虫管理や、産卵セット時の場合は少し異なります。こちらは外気湿度の方も気にした方が良い場合もあると思います。

その方法としては

【成虫管理の場合】

・成虫管理のマットの水分量を調整し、ケース内湿度を調整。

・飼育ケースの密閉度を調整し、ケース内湿度を調整。

・加湿器などを利用し、外気湿度そのものを調整。

【産卵セットを組む場合】

産卵セットのマットの湿度はそのままにした上で、

・飼育ケースの密閉度を調整し、ケース内湿度を調整。

・加湿器などを利用し、外気湿度そのものを調整。

上記の様な方法を取って湿度をコントロールします。

参考までにですが、takeruさんがご質問されたヘラクレス・ヘラクレスの生息するグアドループは年間湿度は70~80%程度。ケンタウルスの生息するカメルーンでは年間湿度は50~80%程度らしいです。

成虫を管理する際や、産卵させる際にはこれら生息地に合った外気湿度を保てると虫達にとってももっとよりよい環境になるでしょうね。

如何でしたでしょうか?

上記が私:Shihoが考える湿度対策です。

考え方ややり方は千差万別です。あくまで私:Shihoの個人的やり方ですのでご参考程度に読んで頂ければ幸いです。

使用したアイテム

昨年よりご紹介している

「クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木とは?」

シリーズ。

今回は、【アベマキ】、【カシワ】の木のご紹介をさせて頂きたいと思います。

日本全国にはクワガタ、カブトムシが集まる木はかなり数多くあって、すべての木をご紹介するのは難しいです。また木の名称も私がご紹介するのは確実なものではないかもしれません。

木は地域によって呼び方も変わったり、愛称などで呼ばれていることもよくあります。よって今回ご紹介する木の名称も、見る方によっては「えっ、その名前違うよ」と思われる方もいらっしゃると思いますが、そこの所はご勘弁頂きながらご覧頂けますことをご了承くださいませ。m(_ _)m

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

第7回目:【アベマキ】、【カシワ】の木のご紹介です。

★★★クワガタ、カブトムシが集まる木★★★

【アベマキ】

クヌギの葉と似ているが、クヌギと比べると若干丸みを帯びている

裏側は微毛が生え、クヌギの葉と比べると白っぽい

<Shiho採集実績>

なし

アベマキの木。今回調べるまでこの木を実際見た事がありませんでした。私が通う採集フィールドでもお目にかかる事もありませんので、当然この木でクワガタ、カブトムシを採集した事はありません。

しかし調べてみると、地域によっては生えている所も多いらしく、樹液の出も質も良く、クワガタ、カブトムシもよく集まってくるようです。

良く見てみると確かにクヌギに良く似ていて、樹液が出ていればクワガタ達が集まって来そうな雰囲気をしています。樹皮はゴツゴツとして荒く、コルク層も厚そうです。手で押すと弾力があります。

もし皆さんの採集フィールドにあったならば、是非チェックして見て下さいませ。

【カシワ】

鋸歯は丸くギザギザにはならない

裏は白っぽい。表も裏も微毛が生えている。

<Shiho採集実績>

なし

カシワの木。5月5日の端午の節句にお供えされる「かしわ餅」の葉で使用されます。今回色んな木を調べていき、途中人の話を色々と聞きました。その中でご年 配の方達が「カシワの木でよくカブトムシが採れるよなー」との話を何人かの方に聞き、今回紹介してみることにしました。

実際ネットでも調べてみると、やはりカシワの木での採集実績はあるらしいです。私も実際カシワの木は見たことがなかったのですが、幸運なことにある公園で見つけることが出来ました。

樹皮&葉はミズナラの木によく似ています。ミズナラの葉のギザギザ(鋸歯)がないバージョンといった感じでしょうか。

地域によってはかなりお勧めの木の一つになるかもしれません。私も今後採集に出かけた時は気を付けて見てみようと思います。

如何でしたでしょうか?

今回もクワガタムシ、カブトムシが採れる(集まる木)の紹介、【アベマキ】、【カシワ】の木をさせて頂きました。

ただ残念ながら、今回ご紹介した【アベマキ】、【カシワ】の木では私自身採集実績がございません。

しかし全国的に調べてみると、これらの木でも採集実績は十分あるようです。

クワガタムシ、カブトムシが集まり、採集でき るという木を全てというわけにはいきませんが、私なりに調べ上げた分だけでもご紹介しておきたいと思い、ご報告させて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山ございます。それにつきましてはまた次回以降の飼育日記でご紹介させて頂きたいと思います。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。(^^)

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

2016年 A HAPPY NEW YEAR!

飼育日記をご覧の皆様、新年明けましておめでとうございます。担当のShihoです。

昨年度は大変お世話になりました。今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

今年も昨年同様に頑張って更新していきたいと思っています。

国内外のクワガタ、カブトムシの飼育方法の紹介、クワガタ、カブトムシに関する疑問や悩みなどの対策やShiho的考え方の紹介、また夏のシーズンには野外採集を中心にした野外採集記も時期に応じてリアルタイムでご紹介していきたいと思います。

私も一飼育者ですので、分からない事も多数あります。この飼育日記を通じて皆様と一緒に学び、勉強させて頂きたいと思っております。皆様もご質問、ご指摘、どうぞよろしくお願い致します。

本日はご挨拶までになりますが、どうぞ今年もよろしくお願い申し上げます。

飼育日記担当:Shiho

使用したアイテム

本日、12月28日。

本年度は本日で一旦仕事納めとなります。

今年を振り返ってみると、2つの大きなイベントへ参加し、皆様とご一緒に楽しむ事が出来たのが記憶に大きいですね。

実際の現場で皆様と出逢い、色々なお話が出来たことは大変貴重な体験であり、また嬉しい出来事でもありました。

また飼育日記記事では国内産のクワカブの充実を図ろうと、夏季の野外採集記事を中心に書いてみました。

野外採集記を書くことで、なかなか採集に行きたくても行けない方達に少しでも採集に行った気分を味わっていただこうと、採集現場の様子をリアルにお伝えした次第ですが、如何だったでしょうか?

来年は一般種の採集様子は勿論ですが、今年採集しなかった他の種類の虫達、例えばチビクワガタやマメクワガタなどの採集にも挑戦出来れば良いなと考えております。来年も沢山の虫達との出逢いが今から待ち遠しいです。

また皆様からも色々とご質問があった際、私も分からなかったり、何かと至らなかった回答があったのではないかと思い反省しております。来年度はまたより一層精進して頑張りたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

今年も一年、大変お世話になりました。

皆様もどうぞ良いお年をお迎え下さいませ。

ではまた来年お会いしましょう。(^^)

飼育日記担当:Shiho

使用したアイテム

「クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木とは?」

シリーズ。

今回は、【スダジイ】、【ヤシャブシ】の木のご紹介をさせて頂きたいと思います。

日本全国にはクワガタ、カブトムシが集まる木はかなり数多くあって、すべての木をご紹介するのは難しいです。また木の名称も私がご紹介するのは確実なものではないかもしれません。

木は地域によって呼び方も変わったり、愛称などで呼ばれていることもよくあります。よって今回ご紹介する木の名称も、見る方によっては「えっ、その名前違うよ」と思われる方もいらっしゃると思いますが、そこの所はご勘弁頂きながらご覧頂けますことをご了承くださいませ。m(_ _)m

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

第6回目:【スダジイ】、【ヤシャブシ】の木のご紹介です。

★★★クワガタ、カブトムシが集まる木★★★

【スダジイ】

葉の裏が黄金色っぽく見えます。

<Shiho採集実績>

なし

スダジイと聞くと、私は沖縄でのマルバネ採集を思い浮かべます。マルバネクワガタは夜間シイの木に付くそうで、その話は有名です。

スダジイはかなり大きくなり、巨木になることでも有名です。ただ私は残念ながら樹液が出ているのをあまり見たことがありません。本土での一般的なクワガタ、カブトムシ採集においてはあまり採れた話は聞かず、実際私も残念ながらスダジイの木で採集した経験はありません。

一般的なクワガタムシ、カブトムシならばあまりお勧めの木とは言えませんが、逆にマルバネクワガタに関して言えばかなりお勧めの木になるのではないかと思います。

【ヤシャブシ】

ヤシャブシは老木になると縦横に不規則な割れ目が入るそうですが、このヤシャブシの木はまだ若い為、その兆候が見られないようです。

<Shiho採集実績>

なし

ヤシャブシ、私が通うフィールドにも良く探してみたらありました。結構な数があったのですが、正直今までこのヤシャブシでクワガタを採集した事がありません。

私が採集するポイントではハルニレ、クヌギ、コナラ等と、強力な樹液を出す木が多数存在するので、クワガタ達はどうしてもそちらの方に集まってくるようです。

ヤシャブシは標高の高い場所でも生えているそうなので、ヤシャブシの木でクワガタを狙うのならば、少し標高を上げて、ハルニレやクヌギなどの木が無い場所にあるヤシャブシの木を探してみるとクワガタ達がついている可能性が高いのではないでしょうか?

如何でしたでしょうか?

今回もクワガタムシ、カブトムシが採れる(集まる木)の紹介、【スダジイ】、【ヤシャブシ】の木をさせて頂きました。

ただ残念ながら、今回ご紹介した【スダジイ】、【ヤシャブシ】の木では私自身採集実績がございません。

しかし全国的に見ると、これらの木でも採集実績は十分あるようです。

クワガタムシ、カブトムシが集まり、採集でき るという木を全てというわけにはいきませんが、私なりに調べ上げた分だけでもご紹介しておきたいと思い、ご報告させて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山ございます。それにつきましてはまた次回以降の飼育日記でご紹介させて頂きたいと思います。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。(^^)

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

最近のコメント