飼育中のルイスツノヒョウタンクワガタ幼虫の一部個体が蛹化。

今回はその様子をご紹介してみたいと思います。

【蛹化したルイスツノヒョウタンクワガタ】

上記が蛹化したルイスツノヒョウタンクワガタ

プリンカップ90㏄で管理しておりましたが、ちょうど上部分に露天掘りのような中が見えるような形で蛹化してくれました。

ルイスツノヒョウタンクワガタの蛹は私もまだ見たことがなかったので、折角の機会だと思い観察させて頂きました。

真横からみたルイス蛹

腹側正面から見たルイス蛹

縦横から見たルイス蛹

今回初めてルイスの蛹を見ましたが、蛹化の時点で横の突起も形成されていますね。。

ただ、真横ではなく、斜め上にそり上がるような形で形成されていました。

羽化と同時に横に広がっていくのでしょうか?そこは疑問なところでした。。

あとは無事羽化するのみ。。

今後も経過観察を続けていこうと思います^^

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

先週末、何と私が住む宮崎県が梅雨入りしました。

とうとうこの時期がやって来てしまいましたが、今年は昨年より20日以上早い梅雨入りらしいです。

全国で一番早く、なんと沖縄県より早い梅雨入りだとか・・・。

今後は雨が多くなりそうなので、数少ないチャンスを逃がさないようにしてフィールドに出かけてみたいと思っております💦

さて、生き物散策記シリーズのご紹介です。

5/18(日)、生き物を観察しに野外散策に行って来ました。

沢山の生き物達に出逢えましたが、今回はその中から5種類の昆虫達をピックアップしてご紹介してみたいと思います。

【散策記:出逢った生き物たち】

ジュウシチホシハナムグリ赤色系♂

大きさ:約13㎜くらい

【2025/5/18:宮崎県某所:観察者:Shiho】

小さいながら私も大好きなジュウシチホシハナムグリ

今まで黒色系の♂しか採集したことがありませんでしたが、今回初めて赤色系の♂を見つけることが出来ました!

う~ん・・やっぱり赤色は映えますねー、美しいです^^

ハグロトンボ

大きさ:約65㎜くらい(頭+胴体)

【2025/5/18:宮崎県某所:観察者:Shiho】

色鮮やかなグリーンの胴体と、真っ黒な羽が特徴のハグロトンボ

とてもキレイな身体つきです。

ヨツモンカメノコハムシ

大きさ:約8㎜くらい

【2025/5/18:宮崎県某所:観察者:Shiho】

私はハムシの中でも、このカメノコハムシ種が大好きです。

今回見つけたのは、ヨツモンカメノコハムシ

とっても可愛い個体でした。

ナガヒョウタンゴミムシ

大きさ:約20㎜くらい

【2025/5/18:宮崎県某所:観察者:Shiho】

田んぼの畔沿いを歩いていたら、高速でビュッツと横切るものを発見

ナガヒョウタンゴミムシでした。

一見クワガタのような顎を持ち、クワガタの様にも見える昆虫ですが、ゴミムシに分類されています。

なかなか格好良いゴミムシですよ^^

キタテハ♀(夏型)

大きさ:未計測

【2025/5/18:宮崎県某所:観察者:Shiho】

今回最後にご紹介するのは、山手では良く見かけるキタテハ

おそらく夏型の♀だと思いますが、間違っていたらゴメンなさいm(__)m💦

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

2025年5月19日

カテゴリー

- 2025年(年度別)

- Shiho

- Shiho的見解

- キタテハ

- ゴミムシ

- ジュウシチホシハナムグリ

- タテハチョウ

- チョウ

- トンボ

- ナガヒョウタンゴミムシ

- ハグロトンボ

- ハナムグリ

- ハムシ

- ヨツモンカメノコハムシ

- 生き物散策記

- 観察者

使用したアイテム

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

生き物散策記シリーズのご紹介です。

5/15(木)、生き物を観察しに野外散策に行って来ました。

沢山の生き物達に出逢えましたが、今回はその中から5種類の昆虫達をピックアップしてご紹介してみたいと思います。

【散策記:出逢った生き物たち】

ホシベニカミキリ

大きさ:約23㎜くらい

【2025/5/15:宮崎県某所:観察者:Shiho】

真っ赤な背中に黒い斑点が美しいホシベニカミキリ

ヒゲも長く格好大変キレイなカミキリ種です。

クマバチ♂

大きさ:約25㎜くらい

【2025/5/15:宮崎県某所:観察者:Shiho】

クマバチ♂

比較的おとなしいハチで近寄っても刺して来ません。

それにこの子は♂なので余計安心です、♂は刺さないので^^

キムネツツカッコウ

大きさ:約6㎜くらい

【2025/5/15:宮崎県某所:観察者:Shiho】

カッコウムシ種の一つであるキムネツツカッコウ

カッコウムシを採集したのは初めてでしたので感激しました!

小さい種類ですが、色虫的要素も兼ね備えた美麗種だと思います。

ツマグロヒョウモン♀

大きさ:約60~70㎜くらい(両羽広げて)

【2025/5/15:宮崎県某所:観察者:Shiho】

お馴染みツマグロヒョウモン♀

羽模様がとても美しいタテハチョウ種です。

ヒメクロオトシブミ

大きさ:約5~6㎜くらい

【2025/5/15:宮崎県某所:観察者:Shiho】

オトシブミ種の一つであるヒメクロオトシブミ

この種は結構良く見かけます!

今回はノイバラの葉上で見つけました。

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

生き物散策記シリーズのご紹介です。

GW明けの週末、5/11(日)、生き物を観察しに野外散策に行って来ました。

5種類の昆虫達に出逢えましたのでご紹介してみたいと思います。

【散策記:出逢った生き物たち】

ミイデラゴミムシ

大きさ:約18㎜くらい

【2025/5/11:宮崎県某所:観察者:Shiho】

黄色と黒の模様がとても美しいゴミムシ種であるミイデラゴミムシ

その美しさに釣られて、パッと触りたくなってしまいたくなりますが、注意が必要です!

威嚇時にはガス噴射を行い、そのガスの温度は何と約100℃近くになるといいます。

実際この日も撮影しようとしてしつこく追いかけた際に、2回ほどガス噴射してきました。

直接触るのは大変危険ですので注意しましょう!

コオニヤンマ♀

大きさ:約80㎜くらい(頭+胴)

【2025/5/11:宮崎県某所:観察者:Shiho】

幾度となくオニヤンマを採集することを願っているのですが、今年もまず採れたのは、コオニヤンマ

月虫メンバー:しょうたいわく、「オニヤンマよりコオニヤンマのが嬉しい」と言いますが、私的には今年こそはオニヤンマ採集したいです💦

フジハムシ

大きさ:約5㎜くらい

【2025/5/11:宮崎県某所:観察者:Shiho】

今の時期山野では藤の花がキレイに咲いています。

そのフジの葉上でよく見かけるのがこのフジハムシです。

色カラフルでキレイなハムシ種です😊

ヒシモンナガタマムシ

大きさ:約7~8㎜くらい

【2025/5/11:宮崎県某所:観察者:Shiho】

ちょっと地味な色合いのするヒシモンナガタマムシ

ナガタマムシ種にはメタリック調のキレイな種類が多いですが、この種は茶色くほぼ光沢もありません。

でも実際に見るのは初めてだったので嬉しい出逢いでした😊

トビイロカミキリ

大きさ:約13㎜くらい

【2025/5/11:宮崎県某所:観察者:Shiho】

こちらは比較的よく見かけるトビイロカミキリ

身体の割にはヒゲがとても長く、その長さはアンバランスさえ感じます💦

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

先月の日記記事で蛹化していたマダラクワガタをご紹介しました。

マダラクワガタ蛹(宮崎県産)

大きさ:約7~8㎜

観察者:Shiho

こちらですね。

この蛹を観察すること、数日後・・・

見てみると、

何と既に羽化が始まっていました!

中羽はすでに閉まり収まっていたものの、まだお尻も飛び出しおります。

また体の色合いも薄く、当然ながら身体も全然固まっておりません。。

マダラクワガタの羽化シーン、初めて見ましたが、美しいものですね。

今回、数回に渡ってマダラクワガタの交尾、蛹化~羽化までの過程をご紹介させて頂きました。

とても小さいクワガタですが、それでも立派に活動し命を繋いでいます。

とっても興味深いシーンばかりで大変感銘を受けたShihoでした。

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

生き物散策記シリーズのご紹介です。

GW中の5/5に生き物散策に行って来ました。

今回はその時の様子をご紹介致しますm(__)m

【散策記:出逢った生き物たち】

カラカネハナカミキリ

大きさ:約13㎜くらい

【2025/5/5:宮崎県某所:観察者:Shiho】

山間の花が咲いている草木に集まっていた、カラカネハナカミキリ

初めて見た種で、メタリックグリーンの背中がとても美しいです。

ヒメアカタテハ

大きさ:未計測

【2025/5/5:宮崎県某所:観察者:Shiho】

たまに見かけるヒメアカタテハ

今年は初めて見ましたが、色鮮やかなマダラ模様がキレイですよね😊

フタモンクロテントウ♂

大きさ:約2㎜くらい

【2025/5/5:宮崎県某所:観察者:Shiho】

めちゃくちゃ小さいテントウムシのフタモンクロテントウ

頭部が黄色いのでおそらく♂個体だと思います💦

カタモンコガネ

大きさ:約8㎜くらい

【2025/5/5:宮崎県某所:観察者:Shiho】

草むらの上を低空でブンブンと飛んでいたカタモンコガネ

ニホンカナヘビ

大きさ:未計測

【2025/5/5:宮崎県某所:観察者:Shiho】

日ごとに暖かくなり、あちこちでこの姿を見るようになって来ました。

ニホンカナヘビ、愛嬌があります!

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

GW真っただ中!皆さんどうお過ごしでしょうか?

私は昨日(5/3)採集に行って来ました。

今回のターゲットは、「チビクワガタ」

皆さんチビクワガタってご存知ですか?

その名の通りチビなクワガタ💦で、体長も13~15㎜前後しかありません。

しかもこのクワガタ、普通の木を見て採る・・という採集方法では見つけることが出来ません。

なぜなら、朽ち木の中で生活しているからなんです。

今回はその時の様子をご紹介します。

【2025/5/3の採集】

チビクワガタ採集・・

狙うのは朽ち木、

こういう状態のものです。

チビクワガタの場合は、赤枯れ系朽ち木より、白枯れ系朽ち木の方を好む傾向があります。

これらを崩していくと、

現れました!!

これがチビクワガタです。

チビクワガタ

大きさ:約13~15㎜前後

観察者:Shiho:2025/5/3

朽ち木内で集団で生活しているので、一匹見つかると、そこには結構な数で見つかることが多いです。

本当は成虫だけでなく、幼虫も一緒に見つかることも多いのですが、今回はナゼか幼虫の姿はありませんでした💦

小さいけど、とても可愛いクワガタです。

しかし、このクワガタ、小さいけど肉食系なので、飼育する時のエサはゼリーではなく、ジャーキー等のエサを与えると良いです。

これは採集してきて翌日の5/4に撮影した画像

よほどお腹が空いていたのか、ジャーキーをメチャクチャ食べています!笑

そしてこのチビクワガタは、寿命も比較的長いので、沢山楽しませてくれますよ。

以上、GW期間中2回目の採集はチビクワガタでした^^

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

※ 海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

GW最初の休日だった4/29

地元宮崎にてクワガタの様子を見ようと、クワガタ野外採集に行って来ました。

その時の様子をご紹介します。

【2025/4/29の採集】

採集ポイントに着き、

散策を始めると・・

いきなり最初に出逢ったのが、上記の個体。

ハルニレの樹皮裏より顔を覗かせていました。

ヒラタクワガタ♂

大きさ:約62㎜

観察者:Shiho:2025/4/29

今年最初のヒラタクワガタがいきなりの大型サイズ!

キレイな感じはしますが、左アゴ先欠けや、内歯が摩耗している所をみると昨年よりの越冬個体かもしれません。

暖かくなって来て目覚めお腹が空いたのでしょう笑

次に見つけたのは、上記個体

コクワガタ♂

大きさ:約42㎜

観察者:Shiho:2025/4/29

こちらも私的大型基準(※コクワガタは40㎜以上)を突破。

少々すれがあり、やはり越冬個体のような感じがします。。

次はハルニレの樹液だまりの小さな穴に埋もれていたのがこの個体。

簡単に出せそうだったので、ちょっとお顔を拝借して、

ネブトクワガタ♂

大きさ:約15㎜

観察者:Shiho:2025/4/29

小歯型のネブトクワガタ♂個体です。

ネブトクワガタは今シーズン初採集!

そして、

すぐ近くのこれまたハルニレの樹液だまりに、

おそらく今回の一番の大物であろう個体がいました!

ネブトクワガタ♂

大きさ:約27㎜

観察者:Shiho:2025/4/29

大型のネブトクワガタ♂個体です!

ネブトクワガタも25㎜以上になると迫力もグンと増します!

この子は27㎜UPですので大歯の特徴もハッキリ出ておりとても格好良いです!!

ハルニレの強烈な樹液臭を放ちながらも元気いっぱいでした。

そして、ここで皆様、注意喚起です!

今回野外採集をしていて、一番多く出逢った生き物って何だと思いますか?

一番多く見付けたもの・・・

それは、

マダニ(名称:キチマダニ)

大きさ:1~2㎜

観察者:Shiho:2025/4/29

そうです、マダニなんです!!

このマダニは「キチマダニ」という種らしい(間違っていたらスミマセン💦)ですが、このマダニが一番多く見つかりました。

見つかった・・というよりは衣服に付いて来たっていうのが正しいでしょうか。。

マダニは春と秋、特に夏前後の比較的涼しい時期に特に多く見られます!

噛まれて感染すると重篤な病気を引き起こす可能性がありますので特に注意が必要です!!

皆さんも是非注意をしながら採集を楽しんで下さいね💦

本題に戻ります。

今回はこのような感じで春(初夏)の採集を2時間ほど楽しみました。

数は少なかったものの、

・ヒラタクワガタ

・ネブトクワガタ

・コクワガタ

と、種類的には3種。

しかもその内の3頭が大型サイズという良結果となりました^^

やはりこの時期は黒系クワガタばかりですが、今シーズンも幸先の良い出だし!

今後がますます楽しみです 😊

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

※ 海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

生き物散策記シリーズのご紹介です。

GW前の4/26,地元宮崎県で野外散策へ行って来ました。

その時出逢った生き物たちをご紹介致します。

【散策記:出逢った生き物たち】

カラスアゲハ

大きさ:約110㎜くらい(両羽広げて)

【2025/4/26:宮崎県某所:観察者:Shiho】

山間部でよく見かけるアゲハチョウ種であるカラスアゲハ

その美しさはキレイの一言です!^^

ニホンカワトンボ♂:成熟個体

大きさ:約57㎜:頭+胴体

【2025/4/26:宮崎県某所:観察者:Shiho】

山間部、渓流域で見かけたニホンカワトンボ

こちらは♂で、既に成熟している個体らしいです。

色合いも美しい!

ニワハンミョウ

大きさ:約17㎜くらい

【2025/4/26:宮崎県某所:観察者:Shiho】

同じく山間部の湿った地面の上でビュンビュン飛び回っていたのが、ニワハンミョウ

よく見かけるナミハンミョウはカラフルな色合いをしていますが、こちらはどちらかというと地味な色合い。。

ジャコウアゲハ

大きさ:約100㎜くらい(両羽広げて)

【2025/4/26:宮崎県某所:観察者:Shiho】

今回、アゲハチョウの中で、一番沢山飛んでいたのが、このジャコウアゲハ

毒を持っているらしく、その毒々しさが身体の模様にも現れていますね💦

でもそれが返って美しい^^

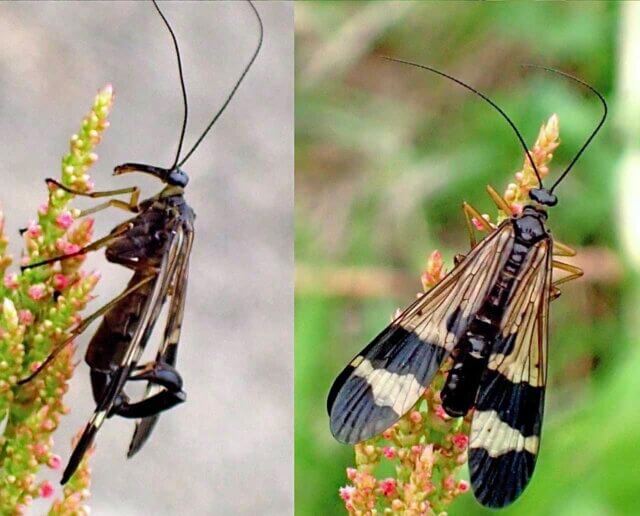

ヤマトシリアゲ♂:春型

大きさ:約20㎜くらい

【2025/4/26:宮崎県某所:観察者:Shiho】

こちらはシリアゲムシ種の一つである、ヤマトシリアゲ

♂個体でお尻の部分が反り上がっています。

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

自宅で飼育しいてるマダラクワガタ幼虫

赤枯れ材に入るような形で、常温で飼育しているのですけど、夏も近いので、そろそろ羽化も近いのではないのかな・・と思い、小さい赤枯れ材を一つ割って様子を見てみることにしました。

すると、

マダラクワガタ蛹(宮崎県産)

大きさ:約7~8㎜

観察者:Shiho

すでに蛹化したマダラクワガタの蛹が出て来ました。

うーん、なるほど、こんな感じなのかぁ・・。

マダラクワガタの蛹は初めて見ましたが、蛹の時点で羽にはまだら模様が付いているんですね~。

なるほど、とても興味深いですね!

次はいよいよ羽化!

折角露天掘りしたので、このままの形で観察して行こうと思います。

ちょうど羽化シーンが見られたら良いなぁ~^^

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

最近のコメント