月夜野きのこ園では、クワガタやカブトムシ飼育等において飼育者の皆様のお役に立てる商品を、おかげ様で数多く販売させてもらっております。

それぞれの商品の特性や使い方などは、商品欄に記載されておりますが、購入される前に「これってどんな感じで使うの?効果がありそうなのかな?」等といった分かりにくい点もあるかもしれません。

そこで少しずつではございますが、月夜野きのこ園内で販売されている商品の特性や、実際に使ってみてどうなのか?等といった体感レポート的なものを加えたご紹介をしていきたいと思います。

購入して頂くお客様の少しでもアドバイスになれば幸いです。

今回の商品紹介は、

「虫スプーン大」です。

ステンレス製

長さ:30cm

用途としては菌糸ビンなどでの幼虫投入時や入れ替え時などに使用します。

ステンレス製で錆にも強く、また強度もあり曲がりにくく頑丈です。

比較の目安に置いた菌糸ビンは「EP-1100」

大きなスプーン部分

菌糸ビン等を大きくがっつり掘りたい時や、投入する際の幼虫の移動などでも使用します。

反対側の小さなスプーン部分。

先端も小さいスプーン形状で窪みもあり、尖っておらず柔らしい感じです。

小さな初令幼虫や卵の移動にも最適です。

菌糸ビン交換時に、周りの菌糸などを掘り起こす際は主にこちらを活用すると思います。

上記画像は羽化した成虫を菌糸ビンから掘り出す為、虫スプーン大を使用して菌糸を堀り出しています。

如何でしたでしょうか?

細くて長い、しかも強度もあり錆にも強い。

ビン飼育をするブリーダーさん達にとってはなかなか重宝するアイテムだと思います。

以上、今回は「虫スプーン大」をご紹介させて頂きました。

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

月夜野きのこ園では、クワガタやカブトムシ飼育等において飼育者の皆様のお役に立てる商品を、おかげ様で数多く販売させてもらっております。

それぞれの商品の特性や使い方などは、商品欄に記載されておりますが、購入される前に「これってどんな感じで使うの?効果がありそうなのかな?」等といった分かりにくい点もあるかもしれません。

そこで少しずつではございますが、月夜野きのこ園内で販売されている商品の特性や、実際に使ってみてどうなのか?等といった体感レポート的なものを加えたご紹介をしていきたいと思います。

購入して頂くお客様の少しでもアドバイスになれば幸いです。

今回の商品紹介は、

「デジタルノギス」です。

ノギスとは大きさを計測する機器です。

この商品はその名の通り、数字で画面上に大きさ(体長)が表示されます。

※月夜野きのこ園で販売されているデジタルノギスの測定範囲は0.0~150.0mmなります※

ケースから取り出したデジタルノギス全体像

このように上下を開いて計測します。

【測定例:ミヤマクワガタ♂74.2mm】

0.数mm単位までデジタル表示されますので、より細かな体長を知りたい時などに便利です。

如何でしたでしょうか?

体長を計測したい時に細かな単位まで正確に計測可能な、とても便利な用品です。

以上、今回は「デジタルノギス」をご紹介させて頂きました。

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

今回の飼育日記では、私のクワ友である中村氏の飼育部屋をレポートさせて頂きました。

その時の様子をご紹介してみたいと思います。

まずは中村氏のご紹介。

名前:中村氏(男性)

所在:九州 宮崎県在住

飼育歴:約2年程

現在飼育数:約200頭程。

現在飼育種:ヘラクレスオオカブト、アンタエウスオオクワガタ、ニジイロクワガタ、レギウスオオツヤクワガタ、グランディスオオクワガタ、ローゼンベルグオウゴンオニ、ギラファノコギリ、ダイオウヒラタ、国産オオクワガタ等、他多数。

【中村氏の飼育種グランディスオオクワガタ】

【中村氏の飼育種ローゼンベルグオウゴンオニ】

約1年半前、私Shihoが夏に宮崎のフィールドで採集をしている時に出逢い、そこから意気投合!

クワカブ採集は勿論、一緒に海や川に行ったり、クワガタ飼育を一緒に楽しむ仲間になりました。

野外採集は達人級!

上画像のようなジャングル的道なき道でも容赦なくガンガン攻めます!

今年は地元宮崎でノコギリやミヤマの70mmUPを多数採集の実績あり!

また今年の夏には、私が群馬に長期出張の際に我が家のブリードルームのお世話を代行して下さった、とっても優しく頼もしい友人です。

今回はそんな中村氏のご協力の元、中村氏の飼育部屋を紹介してみたいと思います。

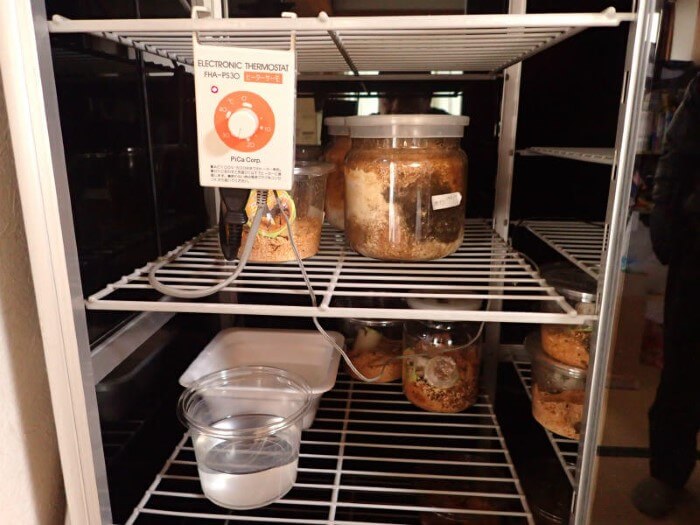

<材料>

・メタルラック

1個:¥5,000

・こたつ温源ユニット

1個:¥0(中古利用のため)

・サーモスタット

1個:¥2,000

・室内外用温度計

大:1個 ¥2,000

小:3個 ¥3,000

・スタイロフォーム

1個:¥800

・アルミシート

1個:¥500

・ファン

1個:¥0(中古利用のため)

総合計金額 約¥13,300

※金額は中村氏が購入した際の価格です※

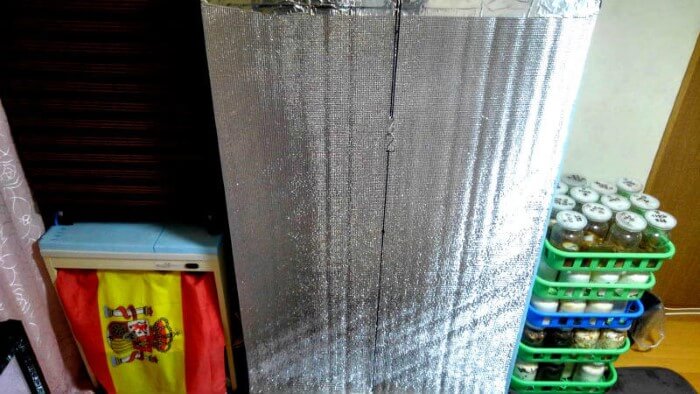

温室の全体像:銀のアルミシートでカバーされています。

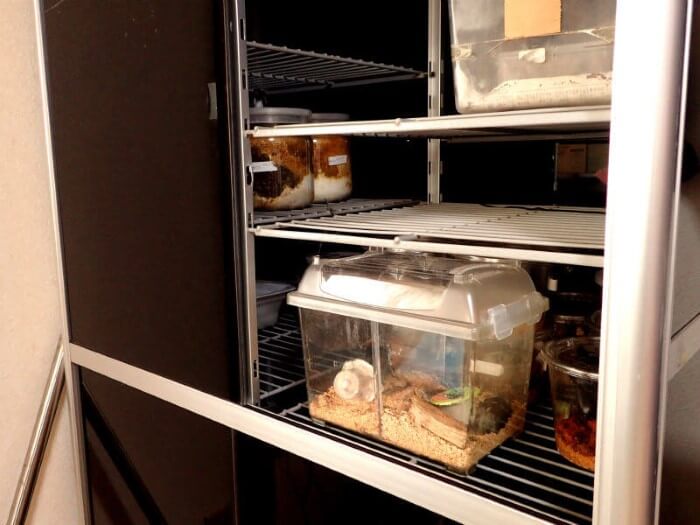

アルミシートを開けた時の内部の様子。

左側にも小さな温室がありますが、今回は右側の大きな温室をご紹介。

メタルラックを基本棚に使用。

大きさは高さ150cm×横幅90cm位。

メタルラックの側面、上面、底面には住宅用のスタイロフォームを使用し、熱を逃がさないようにしています。

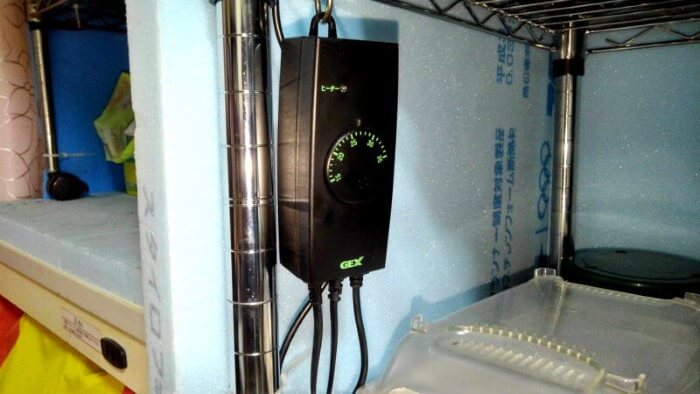

熱の発生源となる温源はこたつのユニット(熱が出る部分)のみを使用。

側にあるファン(小型扇風機)を回し、熱を循環させます。

こたつユニットはサーモスタットに接続し温度調整。

こうすることにより、スイッチの入切が自動的に行われ、希望する温度帯をキープすることが出来ます。

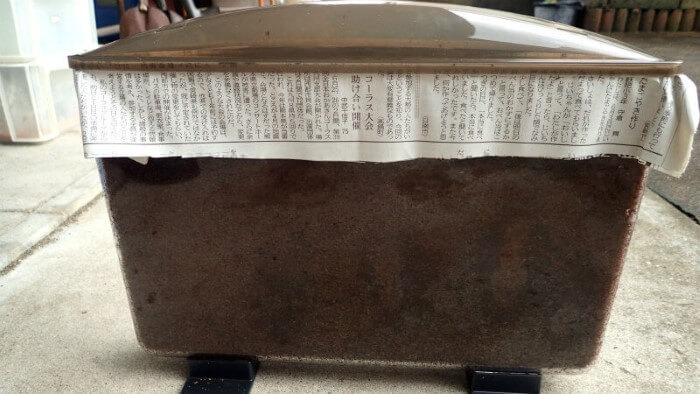

下段。

菌糸ビン飼育やマット飼育のビン容器が並んでいます。

この辺りの温度は24℃位。

中段の様子。

菌糸ビンや産卵セットを組んでいるようです。

産卵セットがあるせいか、温度は高めの27℃。

同じ温室内と言えど、場所によってはこのように温度が違う場合があります。

本来は悩むところではあるのですが、逆にそれを利用する手もあります。

温度が高い場所に産卵セットを置いたり、低い場所にはじっくり育てたい菌糸ビン等を置いたりなどと、調整してみるのも良いと思います。

上段。

マット飼育と菌糸飼育の容器が見られます。

こちらは左側にある小さな温室の下段においてある温度計。

気温は21℃。

左側の小さな温室は温度管理はしていないようなので、これがほぼ室温という事ですね。

21℃ならば、低温飼育をするのであれば、温室はいらない位の温度ですね。

温室外ではありますが、右側には常温管理することが菌糸ビンの姿も見えます。

聞くところによると国産オオクワガタがメインだそうです。

なるほど、国産オオクワガタならば常温飼育も可能ですからね~。

如何でしたでしょうか?

以上が友人中村氏の飼育部屋でした。

南国宮崎と言えど、冬場はやはり冷えますので、しっかりと温度対策をしているようですね。

温室も使う場所(地域)によって様々に状況(温度)が変わってきますので、その様子を見ながらご自分なりのオリジナル温室を作成すると良いでしょう。

道具を駆使して、お安く、丈夫でかつ便利な温室を作り、冬の寒さを乗り越えましょう!

中村氏、ご協力ありがとうございました!

※この温室作成方法はあくまで私や中村氏の作成方法の一例です。 人それぞれによって考え方や方法等は異なると思います。あくまで参考例として見ていただければ幸いです。

使用したアイテム

今年の7/4の日記記事内で、「見える観察ケース:ラクぼっくす」に入れた国産のカブトムシ幼虫が前蛹化する内容をお伝えしました。

あれから随分経っており、その後のご報告が遅れたことをお詫び致しますと共に、その後の様子をご紹介したいと思います。

7/13、ケースを見てみると、

外側からは見えにくいですが、既に手らしきものが動めいています。

フタを外し、上部を少しずつ掘ってみると、

突然ボコっと穴が空きました!

国産カブトムシの蛹室です。

中には脱皮したての国産カブトムシ♂成虫の姿が見えます。

まだ体は赤いものの元気いっぱいです!

蛹の殻をきれいに取り除いてあげて、

はい、撮影!

まだ羽根も薄く柔らかそうです。

更にとなりも少し掘ってやると、

こちらはさらに赤いカブトムシ♂成虫が現れました!

さすが新成虫!

傷ひとつなく、とても綺麗な状態です。

このラクぼっくすからは、

この時点で、5頭中、3頭が羽化していました。

残りの2頭はまだ蛹状態でした。

如何でしたでしょうか?

「ラクぼっくす」を使用した国産カブトムシの羽化!

その時の状況を外側から観察しながら、きちんと羽化することが出来ました。

普段では見えない場所に作る蛹室もこの「ラクぼっくす」からだと外側からでも観察することが出来ると実感しました。

逐一、中の様子を知りたい方や、お子様の自由研究などにも最適かもしれません。なかなか良いケースだと思います。

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

先日ギラファノコギリクワガタが羽化しました。

今回はそのご紹介です。

【飼育種】

和名:ギラファノコギリクワガタ

学名:Prosopocoilus giraffa keisukei

産地:インドネシア フローレス島

累代:WF1

【親情報】

ワイルド♀より持ち腹個体

【羽化体長】

♂111.2mm

※測定時、下方向にズレてしまった為、アゴ先先端部分は110mm程度を指しています※

【使用したエサ】

Element1100~Element1400の2本

【設定管理温度】

初令~2令時:25~27℃前後

3令時:20~23℃前後

【羽化までにかかった時間】

1令投入後、約10ヶ月(合計11ヶ月程度)

ギラファノコギリクワガタの羽化報告です。

初令幼虫をElement菌糸ビンで育てました。

1100cc~1400ccの2本羽化です。

1本目の菌糸ビンはElement1100。

投入時は初令。

初令~2令時はすこし高めの25~27℃前後で管理。

投入後、約2ヶ月位の頃の菌糸ビン

まだ白い菌糸部分はあるので、もうしばらく食べさせたい感じです。

食痕も良い感じです。

上記画像より更に2ヶ月位後の菌糸ビン様子。

白い菌糸部分はほとんどなく、完全に交換しないとヤバい状態です。

上の方にはきのこも出始めています。

というわけで、交換の為、幼虫を取り出して見ると、

体重46グラム。

大きな3令幼虫となっていました。

なかなか立派な幼虫です。

そして、

次の菌糸ビン、Element1400 に投入。

この時期は少し低温気味の20~23℃前後で管理。

そして約4ヶ月後に、

無事羽化。

サイズも110mmオーバーの111mmUPとまずまずの大型!

如何でしたでしょうか?

このような感じでギラファノコギリクワガタが羽化して来ました。

今回は2本で羽化させましたが、ちょっと菌糸ビン、それぞれひっぱり過ぎたかもしれません。

間にもう一本 E-1400を挟めばもう一ランク上のサイズが狙えたかもしれませんね。

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私:Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

今年2017年3月4日にご紹介したスマトラオオヒラタ幼虫が、無事羽化(少し前になりますが)しましたので、ご紹介したいと思います。

【スマトラオオヒラタ♂羽化個体】

【飼育種】

和名:スマトラオオヒラタクワガタ

学名:Dorcus titanus

産地:スマトラ島 アチェ

【羽化体長】

♂95.8mm

【累代】

CB

【飼育しているエサ】

Element1100~Element1400の2本

【羽化までにかかった期間】

1令投入後、約8ヶ月(合計9ヶ月程度)

【管理温度】

25~27℃前後(最初の2ヶ月程度)

21~23℃前後(その後~羽化まで)

今年2017年3月4日の飼育日記記事でご紹介させて頂いたスマトラオオヒラタの幼虫(当時体重52g)。

【すぐに噛みつこうとするほど元気いっぱい!】

この幼虫を、

次の菌糸ビンEP-1400に投入して、羽化したのが、

こちら。

スマトラオオヒラタ(アチェ産)

♂95.8mm

各菌糸ビン、少しひっぱって2本羽化。

投入時の初令時~3令初期位までは高温管理で活動を活発化させ沢山菌糸を食べてもらい、3令以降は少し低温管理をしてじっくり食べて貰いました。

サイズ的には95mmUPとまずまずですが、無事羽化しホッとしました。

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私:Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

過去に何度か野外採集の記事内でも登場して下さった私の昔からの友人でもある小松氏。

今回はご自宅にあるクワガタ部屋を見せてくれるという事で、早速レポートさせて頂きました。

まずは小松氏の自己紹介。

【夏の樹液採集で木を蹴る小松氏】

名前:小松氏(男性)

所在:九州 宮崎県在住

飼育歴:約20年程

現在飼育数:約20頭程。

現在飼育種:ダイオウヒラタ、ギラファノコギリ、国産オオクワガタ等。

過去飼育種:ヘラクレス、アンタエウスオオクワガタ、パラワンオオヒラタ、ラコダールツヤクワガタ、ニジイロクワガタ、等他多数

私:Shihoの友人でもあり、また一緒にクワガタ飼育を楽しんできたクワ友でもある小松氏。

20年以上前より交流があり、それ以来、クワガタ採集やクワガタ飼育は勿論、一緒にキャンプやアウトドア等をする大切なお仲間です。

昔はヘラクレスやアンタエウスオオクワガタ等、かなりの種や数を飼育していましたが、現在は数を減らして少数精鋭で特に好きな種に絞って飼育を楽しまれています。

今回はその小松氏のご協力の元、小松氏の飼育部屋をご紹介してみたいと思います。

<材料>

・ガラス温室(ピカ製)

1個 ¥10.000(当時価格)

・プレートヒーター(ピカ製)

1個 ¥10.000(当時価格)

・サーモスタット(ピカ製)

1個 ¥6000(当時価格)

・室内外用温度計

1個 ¥2.000(当時価格)

・遮断用黒フィルム

2個 ¥2.000(当時価格)

総合計金額 約¥30.000(当時価格)

※金額は小松氏が当時(約20年程前)購入した際の価格です※

小松氏が使用しているのは「ピカ製」ガラス温室

高さは150cm、幅は90cm程。

本来ガラスは透明ですが、黒いフィルムを貼って、中のクワカブに刺激を与えないようにしています。

クリーンケースやプリンカップで管理している成虫や、奥には菌糸ビンが見えます。

下段の方にも成虫を管理。

飼育しているギラファノコギリ♂個体

飼育している国産オオクワガタ♂個体

温室の一番下の方には、

温源となる「ピカ製」プレートヒーター。

ワット数は200W。

プレートヒーターを温度調整する「ピカ製」サーモスタット

プレートヒーターとサーモスタットを連結させて自動的に一定の管理温度になるように調整しています。

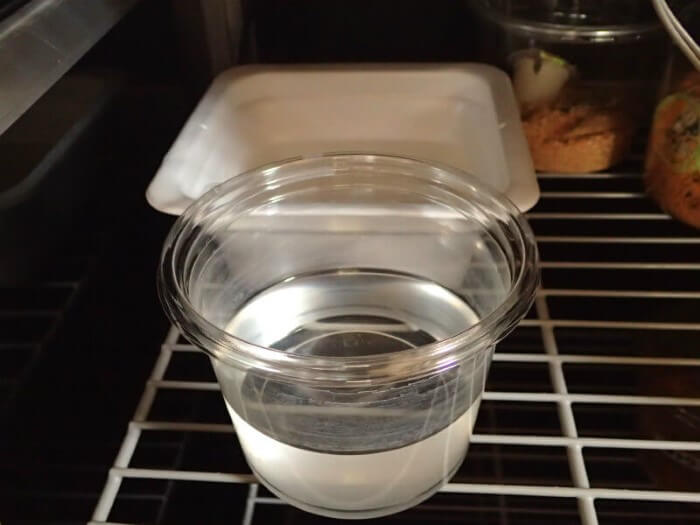

温室内に水を張り、乾燥を防ぐように工夫しています。

室内外を測定できる温度計にてきちんと温度管理。

現在は幼虫飼育と成虫管理の為、少し低めの20℃前後で管理しているそうです。

元々寒蘭等を育てる用に作られた、「ガラス温室」を使用してるため、昨年ご紹介した「メタルラックで作る簡易温室」程様々な材料は必要ありませんが、完成度が高い為、お値段もお高くなっていおります。

また意外ですが、当時はガラス温室が安かったんです。

今回ご紹介したガラス温室と同等なものがセールでは¥10.000前後で販売されていました。

今現在では高くなっており、そのような価格帯では見かけないようです。残念ですね。

小松氏がこの温室を購入、作成したのは実は20年程前の事。

当時は国産オオクワガタは大変貴重で、地元のショップでは地元産のオオクワガタが1ペア10万円以上で販売されていました。

また外国産クワカブも輸入が解禁され始めたばかりでとても珍しく、その後少し経ってアンタエウスブームが巻き起った時代です。

思い返すととても懐かしいですね~。

如何でしたでしょうか?

今回小松氏のご協力のもとご紹介させて頂きました。。

小松氏は宮崎県在住という事もありまして、宮崎県の冬の気温に適した温室作成をしております。

温室も使う場所(地域)によって様々に状況(温度)が変わってきますので、その様子を見ながらご自分なりのオリジナル温室を作成すると良いでしょう。

道具を駆使して、お安く、丈夫でかつ便利な温室を作り、冬の寒さを乗り越えましょう!

※この温室作成方法はあくまで私や小松氏の作成方法の一例です。 人それぞれによって考え方や方法等は異なると思います。あくまで参考例として見ていただければ幸いです。

使用したアイテム

2017年11月28日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), Elementシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), 飼育ケース

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

国産オオクワガタの羽化報告です。

【飼育種】

和名:国産オオクワガタ

学名:Dorcus hopei binoduosus

産地:日本国産地不明

累代:CB

【親情報】

♂71mm

♀41mm

【羽化体長】

♂83.8mm

【使用したエサ】

Element1100~Element1400の2本

【設定管理温度】

初令~2令時:25~27℃前後

3令時:23℃前後

【羽化までにかかった時間】

1令投入後、約9ヶ月(合計10ヶ月程度)

国産オオクワガタの羽化報告です。

初令幼虫をElement菌糸ビンで育てました。

1100cc~1400ccの2本羽化です。

1本目の菌糸ビンはElement1100。

投入時は初令。

初令~2令時はすこし高めの25~27℃前後で管理。

投入後、約3ヶ月で入れ替え。

さすがに3ヶ月は少し遅かったか、白い部分がほとんどありません。

その時の幼虫の体重はというと、

体重31gでした。

なかなかの大きさです。

そして次の菌糸ビン、Element1400に投入。

3令時は少し低温の23℃前後で管理。

そして約半年後に、そのまま羽化という流れ。

羽に少しシワがあるものの、元気な個体。

親サイズは♂71♀41という小型のサイズながら、80mmオーバー個体に育ってくれました。

小さな親サイズでも大きな個体が生まれることにロマンを感じる羽化でした。^^

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私:Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

今年の8/22の日記の中で少しご紹介させて頂いた熊本県在住の女性ブリーダーYさん。

先日弊社のカワラ菌糸ビン「ナチュラ」でローゼンベルグオウゴンオニが産卵したとの報告を受けました。

今回の日記ではその件についてご紹介してみたいと思います。

まずはYさんのご紹介。

名前:Yさん(女性)

所在:九州 熊本県在住

飼育種:H・ヘラ等亜種多数、グラントシロカブト、ケンタウルス、サタン、国産カブトムシ、タランドゥスオオツヤクワガタ、ローゼンベルグオウゴンオニ、ミヤマクワガタ等、他多数。

カブトムシの♀が特に大好きで、飼育も大好きだが、野外採集も大好き、女性ながら夜間の樹液採集に一人で出かけるという猛者。

ブリードされている種も多彩&多数で、今まではカブト種をメインにしていましたが、今年よりクワガタ飼育も種類を増やして挑戦。

オウゴンオニクワガタ(ローゼンベルグ)は初挑戦!

<産卵セット方法>

【使用した産卵床】

ナチュラ

【設定温度】

25~27℃前後

【セット方法】

ケース底面を深さ2割程度マットを敷き、そこに菌糸ボトルのフタを外した状態で横倒しにする。

産卵セット、イメージ的には

※実際のセット画像ではありませんが、イメージ的にはこのような感じでセットします。

このような感じです。

ナチュラに入ろうとするローゼン♀(実際画像)

このような感じでセットする事約1ヶ月。

そして、

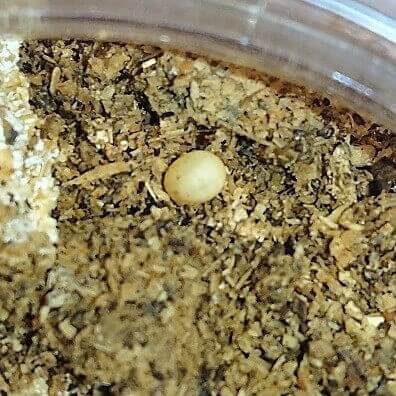

ナチュラに産み付けられた卵

既に孵化している幼虫

孵化したての幼虫

沢山の幼虫&卵をGET!

<産卵結果>

卵&幼虫含め:14個(頭)

産卵期間:9/23~10/18

1ヶ月も経過しない内にこのように沢山の幼虫&卵を得る事が出来ました。

卵もまん丸と膨らんでいてバリバリの有精卵だと見受けられます。

そしてYさんはこんな画像も、

卵~孵化の連続撮影画像!

こうして見ると、孵化の瞬間の様子がよく分かります。

素晴らしい画像ですね!

如何でしたでしょうか?

友人Yさんのローゼン産卵結果。

ナチュラ1本で開始よりわずか1ヶ月程度で14頭(個)も産んでくれました。

素晴らしい結果だと思います。

この♀まだまだ元気で、その後は他のカワラ菌糸ビンで更に14頭(個)を追加。

Yさんはこれが初めてのオウゴンオニ(ローゼンベルグ)産卵挑戦だということ。

少し癖のあるローゼンベルグの産卵を見事攻略されました。素晴らしいっ!

Yさんの持論で、最後まで産ませずにある程度産んでくれたら、その後はゆっくりと余生を見送ってあげる方針だということで、今ではこの♀も産卵役目を終え、元気にしているそうです。

とても生き物を大事にされる方で、このような方に飼育された虫達は幸せですね。

その姿勢深く見習いたいと思います。

Yさん、素晴らしい飼育報告ありがとうございました!

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまでYさんや私:Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

飼育日記をご覧の皆様。

いつもお世話になっております。

飼育日記担当のShihoです。

少し前の話になってしまいますが、先月末襲った台風の影響で、私が在住する宮崎県が甚大な被害(水害)を受けました。

それにより私が使用しているネット環境にも影響が出てしまい、長らくネット(システム)回線が使えない状況になってしまいました。

しかし本日の夕方よりようやくネット(システム)回線が復旧することが出来ました。

これでようやく飼育日記を再開することが出来るというお知らせと同時に、長らく更新が出来なかった事を深くお詫び申し上げます。

今回の日記記事ではとりあえず休載のお詫びと再開のご報告までとさせて頂きますが、今後はまた随時更新していきますので、どうぞ今後ともよろしくお願い致します。

飼育日記担当:Shiho

使用したアイテム

最近のコメント