2016年 A HAPPY NEW YEAR!

飼育日記をご覧の皆様、新年明けましておめでとうございます。担当のShihoです。

昨年度は大変お世話になりました。今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

今年も昨年同様に頑張って更新していきたいと思っています。

国内外のクワガタ、カブトムシの飼育方法の紹介、クワガタ、カブトムシに関する疑問や悩みなどの対策やShiho的考え方の紹介、また夏のシーズンには野外採集を中心にした野外採集記も時期に応じてリアルタイムでご紹介していきたいと思います。

私も一飼育者ですので、分からない事も多数あります。この飼育日記を通じて皆様と一緒に学び、勉強させて頂きたいと思っております。皆様もご質問、ご指摘、どうぞよろしくお願い致します。

本日はご挨拶までになりますが、どうぞ今年もよろしくお願い申し上げます。

飼育日記担当:Shiho

使用したアイテム

本日、12月28日。

本年度は本日で一旦仕事納めとなります。

今年を振り返ってみると、2つの大きなイベントへ参加し、皆様とご一緒に楽しむ事が出来たのが記憶に大きいですね。

実際の現場で皆様と出逢い、色々なお話が出来たことは大変貴重な体験であり、また嬉しい出来事でもありました。

また飼育日記記事では国内産のクワカブの充実を図ろうと、夏季の野外採集記事を中心に書いてみました。

野外採集記を書くことで、なかなか採集に行きたくても行けない方達に少しでも採集に行った気分を味わっていただこうと、採集現場の様子をリアルにお伝えした次第ですが、如何だったでしょうか?

来年は一般種の採集様子は勿論ですが、今年採集しなかった他の種類の虫達、例えばチビクワガタやマメクワガタなどの採集にも挑戦出来れば良いなと考えております。来年も沢山の虫達との出逢いが今から待ち遠しいです。

また皆様からも色々とご質問があった際、私も分からなかったり、何かと至らなかった回答があったのではないかと思い反省しております。来年度はまたより一層精進して頑張りたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

今年も一年、大変お世話になりました。

皆様もどうぞ良いお年をお迎え下さいませ。

ではまた来年お会いしましょう。(^^)

飼育日記担当:Shiho

使用したアイテム

「クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木とは?」

シリーズ。

今回は、【スダジイ】、【ヤシャブシ】の木のご紹介をさせて頂きたいと思います。

日本全国にはクワガタ、カブトムシが集まる木はかなり数多くあって、すべての木をご紹介するのは難しいです。また木の名称も私がご紹介するのは確実なものではないかもしれません。

木は地域によって呼び方も変わったり、愛称などで呼ばれていることもよくあります。よって今回ご紹介する木の名称も、見る方によっては「えっ、その名前違うよ」と思われる方もいらっしゃると思いますが、そこの所はご勘弁頂きながらご覧頂けますことをご了承くださいませ。m(_ _)m

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

第6回目:【スダジイ】、【ヤシャブシ】の木のご紹介です。

★★★クワガタ、カブトムシが集まる木★★★

【スダジイ】

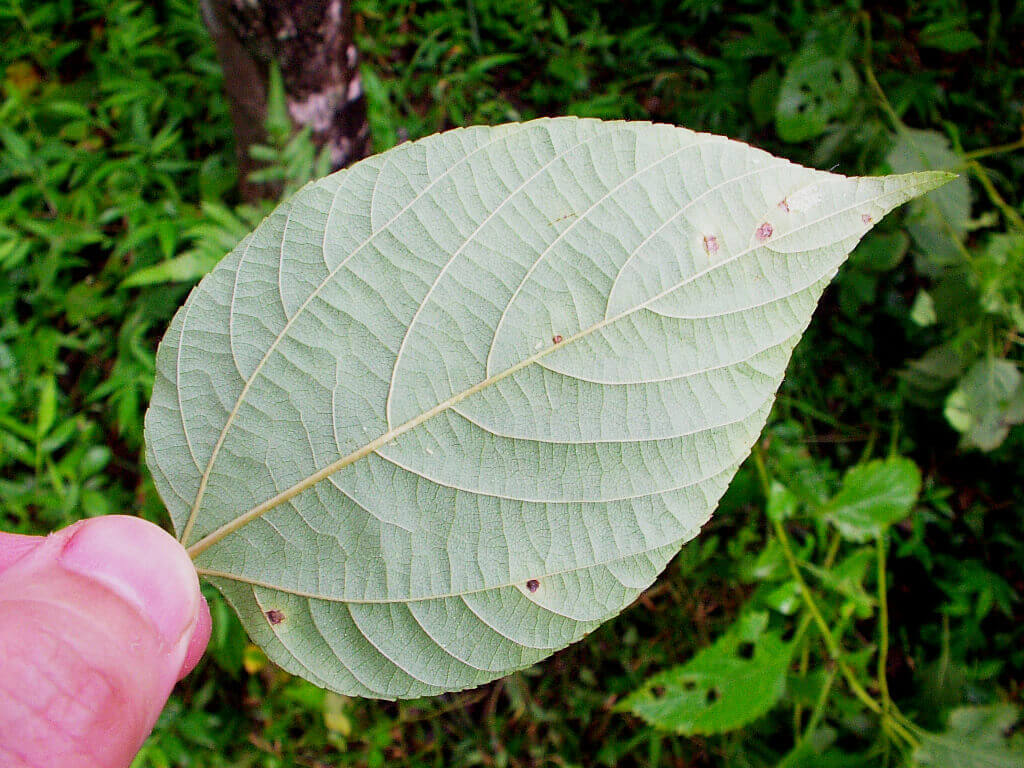

葉の裏が黄金色っぽく見えます。

<Shiho採集実績>

なし

スダジイと聞くと、私は沖縄でのマルバネ採集を思い浮かべます。マルバネクワガタは夜間シイの木に付くそうで、その話は有名です。

スダジイはかなり大きくなり、巨木になることでも有名です。ただ私は残念ながら樹液が出ているのをあまり見たことがありません。本土での一般的なクワガタ、カブトムシ採集においてはあまり採れた話は聞かず、実際私も残念ながらスダジイの木で採集した経験はありません。

一般的なクワガタムシ、カブトムシならばあまりお勧めの木とは言えませんが、逆にマルバネクワガタに関して言えばかなりお勧めの木になるのではないかと思います。

【ヤシャブシ】

ヤシャブシは老木になると縦横に不規則な割れ目が入るそうですが、このヤシャブシの木はまだ若い為、その兆候が見られないようです。

<Shiho採集実績>

なし

ヤシャブシ、私が通うフィールドにも良く探してみたらありました。結構な数があったのですが、正直今までこのヤシャブシでクワガタを採集した事がありません。

私が採集するポイントではハルニレ、クヌギ、コナラ等と、強力な樹液を出す木が多数存在するので、クワガタ達はどうしてもそちらの方に集まってくるようです。

ヤシャブシは標高の高い場所でも生えているそうなので、ヤシャブシの木でクワガタを狙うのならば、少し標高を上げて、ハルニレやクヌギなどの木が無い場所にあるヤシャブシの木を探してみるとクワガタ達がついている可能性が高いのではないでしょうか?

如何でしたでしょうか?

今回もクワガタムシ、カブトムシが採れる(集まる木)の紹介、【スダジイ】、【ヤシャブシ】の木をさせて頂きました。

ただ残念ながら、今回ご紹介した【スダジイ】、【ヤシャブシ】の木では私自身採集実績がございません。

しかし全国的に見ると、これらの木でも採集実績は十分あるようです。

クワガタムシ、カブトムシが集まり、採集でき るという木を全てというわけにはいきませんが、私なりに調べ上げた分だけでもご紹介しておきたいと思い、ご報告させて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山ございます。それにつきましてはまた次回以降の飼育日記でご紹介させて頂きたいと思います。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。(^^)

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

今回はダイオウヒラタクワガタの飼育方法についてご紹介してみたいと思います。

「ダイオウヒラタクワガタ」

ダイオウヒラタ、ジャワ島の特産種。

アゴ先端が内側に湾曲し、体幅も大きい。スマトラオオヒラタなどのオオヒラタ種(titanus)とは異なる。

東部産と西部産で、両アゴを合わせた際に形状が異なるとされるが、ジャワ島中央部にも生息しているので、あくまで目安的に考えるのが良いかもしれません。

東部産:両顎を閉じた時、合わせた所が平行になる。

西部産:両顎を閉じた時、合わせた所が少し山型になる。

ではまずは幼虫飼育の方法からご紹介して見たいと思います。

<幼虫飼育方法>

【使用にお勧めのエサ】

菌糸、きのこマット、くわマット

【マット飼育の場合に使用した容器】

800~1100cc程度

【菌糸飼育の場合】

1100cc菌糸ボトル2本、もしくは1100cc~1400ccの2本

【えさ交換回数】

途中1回(菌糸劣化等の場合は除く)

【設定管理温度】

20~25℃前後

【羽化までにかかる時間:菌糸の場合】

♂:初令投入して約10~12ヶ月程度

♀:初令投入して約6~8ヶ月程度

※♂と♀、羽化体長によって誤差あり※

幼虫飼育は菌糸ビン、マットどちらでも大きく育ってくれます。菌糸ビン飼育に比べると若干時間はかかりますがマットでも大きくなってくれます。菌糸 飼育の場合は管理温度、性別、その幼虫の大きさにもよりますが、投入より6~12ヶ月程度で羽化してくれています。

次に産卵方法についてご紹介したいと思います。

まずはペアリング方法からご紹介します。

<ペアリング方法>

成虫個体を入手した場合、産卵をさせるには交尾が必要です。

入手した個体がWD、いわゆる野外採集個体であれば、既に野外で交尾を完了している傾向が強いです。

私の場合、WD個体ならばまずはWD♀のみで産卵セットを組みます。人間の管理下での♂♀のペアリングは危険を伴います。狭い環境で交尾をするわけですが、♀が嫌がった場合狭いケースの中では逃げようがありません。

ダイオウヒラタは気性も荒いので、♀が交尾を拒否すると攻撃していまい、最悪の場合には♀を殺してしまうこともあります。それゆえ、極力ペアリングさせる期間は最小にとどめたいので、個体がワイルドものならば、まずは♀の持ち腹に期待して産卵セットを組みます。

もし産卵セットを組んだ後、

・♀が産卵に集中しない。

・いつまでもマット上を徘徊している。

・固めたマット産卵の場合にいつまでもケース側面や底面に卵が見えてこない。

というようなことが見られるようならば、その場合は一度産卵セットを解除して♂がいれば♂と再交尾させると良いと思います。

もし入手した個体がブリード(養殖)ものの場合、あくまで私の場合ですが、

♂♀共に後食開始~約3ヶ月程度熟成させるようにしています。

熟成後、♂♀を小型のケースに入れてペアリングさせます。

ペアリングには自分の目の前でさせる【ハンドペアリング】と一定期間同居させる【同居ペアリング】方法があります。

ダイオウヒラタはなかなか人間の目の前では交尾することが少ないので、私はいつも【同居ペアリング】を行っています。

<産卵方法>

ペアリングが完了したらいよいよ産卵セットを組みます。

産卵方法ですが、

①マットのみで産卵セットを行う方法

②材を使用して産卵セットを行う方法

があります。

産卵セッティングは人それぞれお好みがあるのでしょうから、両方のやり方をご紹介したいと思います。

<産卵セット時の方法>

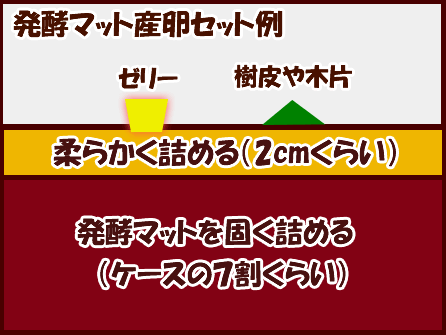

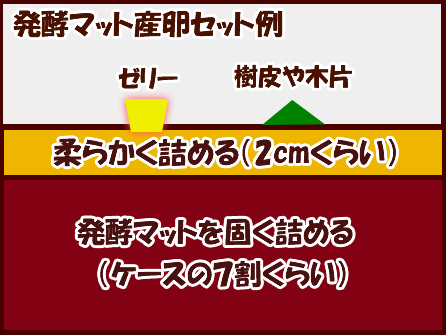

★マットのみで産卵セットを行う場合★

【お勧めのマット】

くわマット、完熟マット、黒土マット

【お勧めの容器】

クリーンケースM~L程度

【水分量】

手で握って土団子が出来て、なおかつ水が染み出ない程度

【マットの詰め方】

ケース底面7割程度固く詰めて上部3センチはフンワリと。

【設定温度】

25℃前後

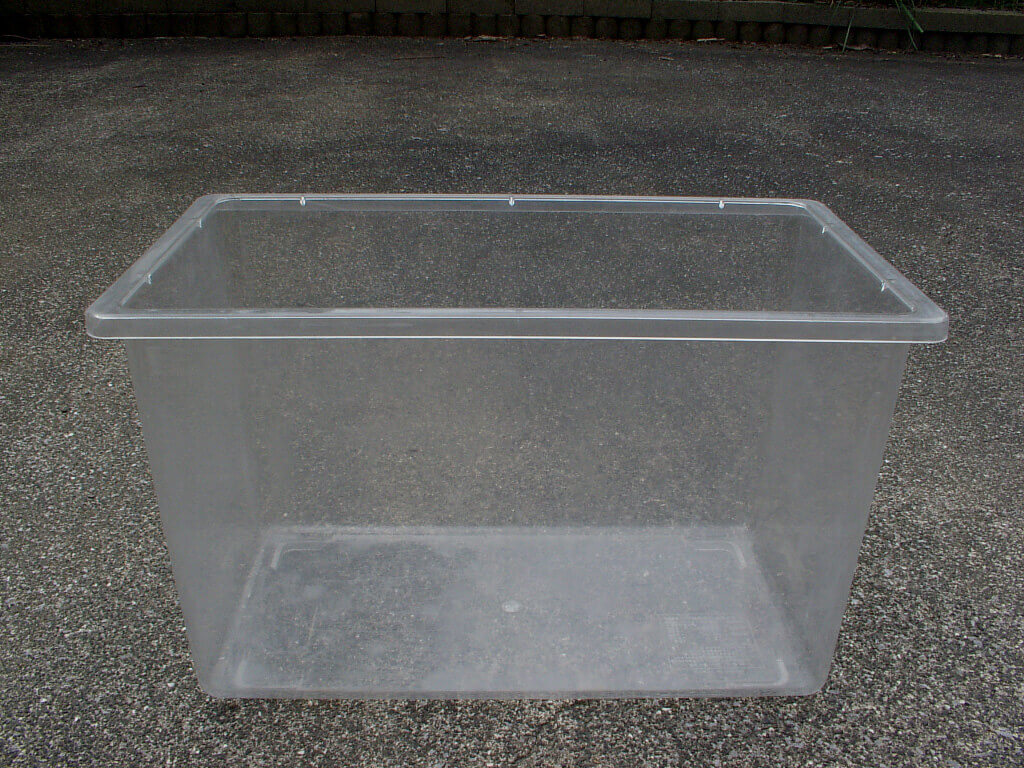

産卵セット時の参考画像がありますのでご紹介します。

まずは産卵セットに使用するケースを準備。

今回はクリーンケースを使用します。

マットを大きなケースに出します。

お勧めはくわマット、完熟マット、もしくは黒土マット。

親となる♀(下記は本土ヒラタクワガタ♀参考画像)を入れます。

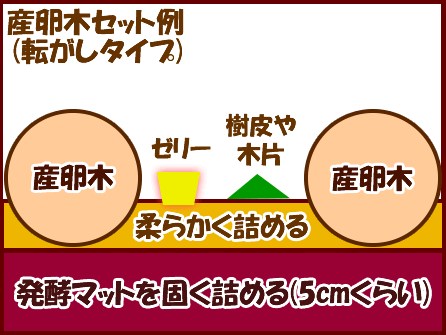

★材を使用して産卵セットを組む場合★

【お勧めのマット】

くわマット、完熟マット、黒土マット

【お勧めの材】

コナラ、クヌギ、レイシ、カワラなど

【お勧めの容器】

クリーンケースM~L

【産卵管理温度】

25℃前後

【水分量(湿度)】

多からず少なからず

【セット方法】

ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りも固く詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。

少し材の頭が出るようにセット。

材の皮は剥かない方もいらっしゃると思います。自然界では当然皮などは剥けていないので、より自然のままのセットをお好みの方はそのままセットするというやり方もありだと思います。

あくまで私のやり方ですが、私は材を水に浸す時、そこまで長い時間はかけません。

目安は水に浸している途中で材を取り出し、実際に持ってみて、重量的に十分に水分が含まれているかどうかをみて判断します。

実際に手に取って水分の染み込み具合を確認します。

これは感覚的なものなので、どれ位とご紹介するのはとても難しいです。

もし敢えて時間的に言うならば、早くて5分、長くても10分位といったところでしょうか。

これも私的にはあまり時間はかけません。

元々長く水に浸していませんので、陰干しもごくわずかの時間です。

敢えて時間的に言うならばやはり5~10分程度でしょうか。

次にマットを準備します。

今回は材に産ませるようにセッティングしますので、マットはある程度なんでも可能ですが、幼虫が材から出て来て、こぼれ落ちてしまった場合、マットでも食せるように敢えて発酵マットを使用します。

お勧めは、完熟マット、黒土マットです。

材を入れます。今回は2本のクヌギ材です。

マット産みの傾向も強い種類では、材の横より下の隙間もマットを固く詰めると良い傾向があります。材に気に入らなればマットにも産んでくれますので・・・。

後は親♀を入れフタをします。

この時はコバエシャッターを使用してみました。

セット方法を図示すると以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

産卵セッティングに関しては上記の2パターンの内のいずれかでセットを組めば大丈夫だと思います。

私の場合は主にマットのみの産卵で行っていました。

ただ他の人に聞いてみると材を入れた方が良いという方もいらっしゃいました。その場合、材は柔らかめの材を使用する事をお勧めします。

次に産卵セットを組んだ後、今度はいつその幼虫の割り出し作業を行ったら良いのかについてご紹介してみたいと思います。

<割り出し、幼虫取り出しの時期>

基本的にはケース側面や底面に幼虫が見え始めてからになります。

卵や幼虫が1~2頭見え始めたからといってで早期に割り出してしまうと、まだ産む気がある♀の産卵活動を一旦ストップさせてしまうことがあるのであまり好ましくありません。

※以下の画像は本土ヒラタクワガタのマット産卵時の様子です。ダイオウヒラタの場合も状況的には変わらないので参考程度に見て下さいませ。

上記画像は「マットのみの産卵」で産まれた幼虫達の画像ですが、上の数位見えてきたら、大成功!もう十分割り出しても大丈夫です。

あくまで私の場合になりますが、「マットのみの産卵セット」の場合、大体産卵セット開始して、約1ヶ月半~2ヶ月程度を目安に割り出すようにしています。

「材を使用したセットで産卵セットを組んだ場合」は、ケース側面などに幼虫が見えていれば、それを目安にすれば良いのですが、材に産卵していた場合は材に入り込んでしまっているので外側からは幼虫が確認出来ません。

その場合は2ヶ月ほどして一度材を掘り起こしてみ て下さい。材に産卵の形跡があればそのまま割り出しを行ってもよいと思います。

ただし飼育ケース内の環境が急激に悪化したり、ケース側面や底面にまったく卵や幼虫が見られなかったり、♀が全く潜る気配を見せずマット上面を徘徊ばかりしている時は話は別になります。

♀がなかなかマットに潜る行動をしなかったり、何回かセットしても全く産まない場合は、♂がいるならば再交尾をさせた方が良い場合もあると思います。そのあたりは状況を見て臨機応変に対応してあげて下さいませ。

いかがでしたでしょうか?

上記が私のダイオウヒラタクワガタの飼育方法です。

ダイオウヒラタクワガタの産卵セット時の管理温度は可能ならば25℃前後程度が望ましいです。少し気温が低くなってくる場合は温度対策などをして調整してあげて下さいませ。

とても格好の良いダイオウヒラタクワガタ。是非機会がございましたら挑戦してみて下さいませ。(^^)

※この方法はあくまでも私:Shihoが行っている方法です。やり方は人それぞれですので、あくまでご参考程度にご覧頂けますと幸いです。m〈_ _)m※

使用したアイテム

Basicシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), Elementシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2015年12月22日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), Elementシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

「クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木とは?」

シリーズ。

今回は、【イタヤカエデ】、【ケンポナシ】の木のご紹介をさせて頂きたいと思います。

日本全国にはクワガタ、カブトムシが集まる木はかなり数多くあって、すべての木をご紹介するのは難しいです。また木の名称も私がご紹介するのは確実なものではないかもしれません。

木は地域によって呼び方も変わったり、愛称などで呼ばれていることもよくあります。よって今回ご紹介する木の名称も、見る方によっては「えっ、その名前違うよ」と思われる方もいらっしゃると思いますが、そこの所はご勘弁頂きながらご覧頂けますことをご了承くださいませ。m(_ _)m

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

第5回目:【イタヤカエデ】、【ケンポナシ】の木のご紹介です。

★★★クワガタ、カブトムシが集まる木★★★

【イタヤカエデ】

本州産のカエデ類の中で唯一鋸歯(葉のギザギザ)がないのが特徴

裏側を見てみると、基部だけに毛の固まりがある

<Shiho採集実績>

ミヤマクワガタ、ノコギリクワガタ、コクワガタ

カナブン、アオカナブン、クロカナブン

イタヤカエデ。もう10年以上前に友人に教えられ行っていた採集ポイントの一つに何本か生えていました。そこは近くにお寺があって、境内ではありませんでしたが、道沿いにイタヤカエデの木がありました。

葉っぱがもみじみたいな形をしているので、この様な木でクワガタが付いているのか半信半疑でしたが、よく見るとミヤマクワガタ、ノコギリクワガタが樹皮表面や枝ににじみ出ている樹液を舐めに沢山付いていたのを思い出します。

イタヤカエデの葉はもみじのような形をしています。本州産のカエデ類の中で唯一、鋸歯(葉のギザギザ)がなく、縁取りはつるっとして波打っているのが本種の特徴です。

また葉を裏返すと根元(基部)の部分に毛の固まりがあります。樹液は舐めると甘いです。カエデ(この場合サトウカエデという種らしい)の樹液は、ホットケーキ等にかけるメープルシロップの原料になるらしいので、その仲間の木ならば甘いのもうなずけます。

今の私の採集はハルニレ、クヌギ中心に見ていますが、イタヤカエデ、侮れない木の一つだと思います。見かけた時は要チェックです。

【ケンポナシ】

<Shiho採集実績>

ミヤマクワガタ、ノコギリクワガタ、コクワガタ、

カブトムシ、カナブン、アオカナブン、クロカナブン

ケンポナシの木、実は私が知っているこの木のあるポイントは2ヶ所しかありません。しかも樹液が出ているポイントは1ヶ所だけ。

よって採集回数もその場所だけで、2~3回程しかこの木で採集したことしかありませんが、その時はカブトムシがかなり沢山採れました一回の採集で20頭近く。

そ の場所は3~4本まとまってケンポナシが生えていましたが、どのケンポナシの木も樹液の出も良くカブトムシがついていました。他にはノコギリ、ミヤマクワガタ、コクワガタ、などが数頭ですがついていました。カナブンは多数いました。樹液は結構濃く、樹皮裏から出ていた樹液はかなりの発酵臭がありました。

上記画像で紹介してるケンポナシの木は、その後別の場所で見かけたケンポナシです。残念ながら若木ゆえそこまで大きく育っておらず、樹液も出ていませんでした。

しかし樹液が出ていたケンポナシ木は印象があまりにも強烈でした。ケンポナシの木、今後見かけたら要注意ですね。

如何でしたでしょうか?

今回もクワガタムシ、カブトムシが採れる(集まる木)の紹介、【イタヤカエデ】、【ケンポナシ】の木をさせて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山ございます。それにつきましてはまた次回以降の飼育日記でご紹介させて頂きたいと思います。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。(^^)

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

先日の日記より2回連続で書いている、

【サタンオオカブト】

の記事。

前回までは【幼虫飼育編】、【産卵方法編】と書いて来ました。

今回はその最終章、産卵セット後の卵&幼虫の割り出し方法、【卵&幼虫割り出し編】についてご紹介してみたいと思います。

【サタンオオカブト♀個体参考画像】

【飼育種】

和名:サタンオオカブト

学名 Dynastes satanus

産地:ボリビア

では、今回は産卵セットを組んだ後、今度はいつその幼虫の割り出し作業を行ったら良いのかについてご紹介してみたいと思います。

<割り出し、幼虫取り出しの時期>

産卵セットの割り出しですが、これには2つのやり方があります。

①:産卵セットを組んだら一定期間の時間をおいてから割り出す方法

基本的にはケース側面や底面に幼虫が見え始めてからになります。

卵や小さな初令幼虫が1~2頭見え始めたからといってで早期に割り出してしまうと、まだ産む気がある♀の産卵活動を一旦ストップさせてしまうことがあるのであまり好ましくありません。

上記画像は「マットのみの産卵」で産まれたクワガタの幼虫達の参考画像ですが、サタンオオカブトに至っても上の数位見えてきたら、大成功!もう十分割り出しても大丈夫です。

あくまで私の場合になりますが、大体産卵セット開始して、約1ヶ月半~2ヶ月程度を目安に割り出すようにしています。

ただし飼育ケース内の環境が急激に悪化したり、ケース側面や底面にまったく卵や幼虫が見られなかったり、♀が全く潜る気配を見せずマット上面を徘徊ばかりしている時は話は別になります。

♀が産卵の気配が見られない場合は、♂がいるならば再交尾をさせ、方が良い場合もあると思います。また産卵セットを組んでいるマットに大量のダニやコバエ等が発生しマットが粗悪化した場合は、思い切ってマットを交換した方が良い場合もあります。その辺りは状況を見て臨機応変に対応してあげて下さいませ。

②:産卵セットを組んだ後、定期的(2週間程度)に割り出し、採卵をする方法

産卵セットを組んだ後、定期的に採卵する方法です。

私はこの方法で行っています。あくまで私のやり方ですが、私は大体2週間程度の期間をおいて割り出しています。

1週間程度で割り出す方も結構いらっしゃるようですが、私的な考えでは♀が産卵に集中し始めた所で産卵割り出しを行ってるような気がして、少し短い気がしますので、あえて2週間位は余裕をおいています。

以下は過去にサタンオオカブトの採卵した時の結果です。

【採卵結果】

1回目:58卵

2回目:15卵

3回目:39卵

4回目:10卵

合計122卵

この時は上記のような結果を得ることが出来ました。

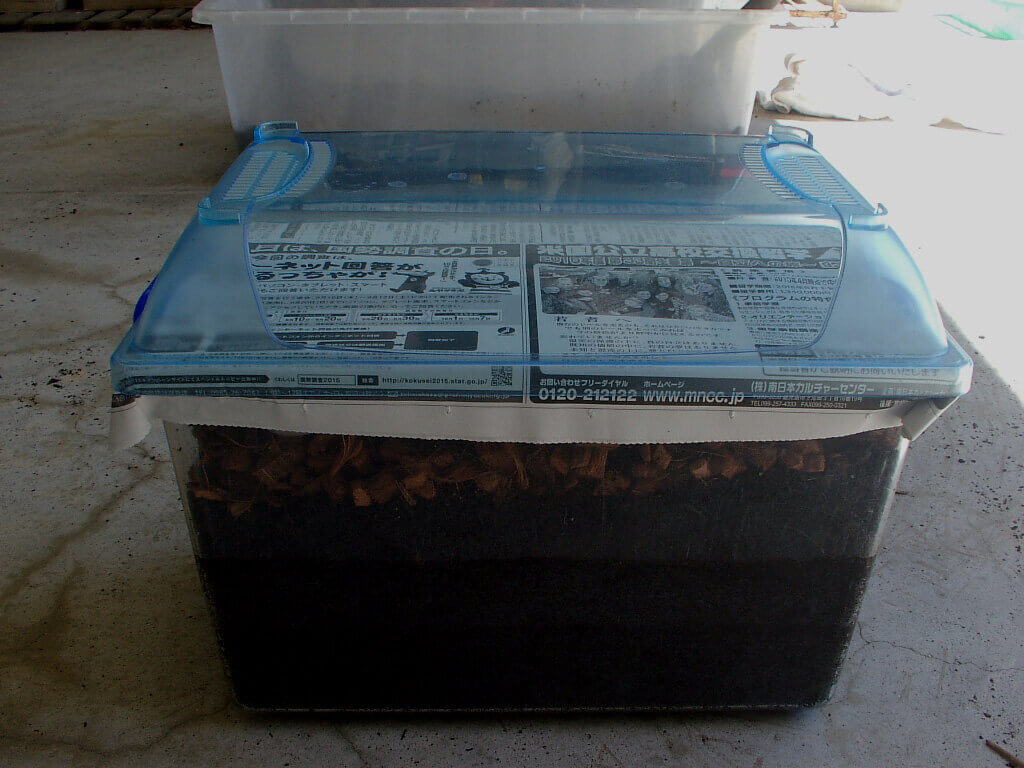

<採卵した後の卵の管理方法>

次に採卵した卵はその後どのように管理するかですが、

私は上記のような感じで管理します。

産卵セットに使用した同じ種類の新しいマットをケース底面に10cm位固く敷き詰め、そこに豆まきのような要領で穴を開け、そこに卵を落しこみます。

勿論このままではなく、上にマットをふんわりと2~3cmほどかぶせ、水分が飛び過ぎないように保湿シートや新聞紙などで調整してフタをします。

上記でも書きましたが、管理に使用するマットは基本的に産卵セットに使用したマットと同じ種類のマット。

産卵セットに使用したマットは使用しません。常に新しいマットを使用するようにしています。

また卵の管理温度も産卵セットを組んだ時と同じ低温管理:18~20℃位で行います。この温度帯のキープはとても重要ですので、間違えないようにして下さいませ。

こうやって管理して後は孵化を待ちます。

ちなみに上記でご紹介した採卵結果の際の孵化率は以下のようになりました。

【卵孵化の結果】

1回目:58卵→48幼虫

2回目:15卵→10幼虫

3回目:39卵→22幼虫

4回目:10卵→1幼虫

合計122卵→81幼虫

この時は81頭孵化とうい結果でした。

孵化の確率約66%。

如何でしたでしょうか?

過去3回に渡って、サタンオオカブトの飼育方法についてご紹介してきました。

何度も言っていますがサタンオオカブトの飼育において一番重要なのは温度管理:低温飼育:18~20℃だと考えます。この温度管理さえクリア出来れば、他はそう難しくはないと感じます。

素晴らしいサタンオオカブト、皆さまも機会がございましたら是非飼育してみては如何でしょうか?(^^)

※今回ご紹介させて頂きました飼育方法はあくまでも私:Shihoが行っているやり方について書かせてもらっております。飼育の方法にルールはございませんので、やり方はそれぞれ千差万別です。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです※

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2015年12月15日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

先日の日記でご紹介した

「サタンオオカブト」

前回は【幼虫飼育編】をご紹介させて頂きました。

【サタンオオカブト♀個体参考画像】

【飼育種】

和名:サタンオオカブト

学名 Dynastes satanus

産地:ボリビア

今回は【産卵方法】についてご紹介したいと思います。

と、その前に成虫になった♂と♀の熟成についてご紹介します。

<産卵が可能になるまでの熟成期間>

この熟成期間については、ひとそれぞれやり方や認識が異なります。ここではあくまで私:Shihoが実際にやっているやり方についてご紹介させて頂きますので、ご了承下さいませ。

あくまでも私の場合ですが、熟成を判断する時にまず一番重要になるのは「後食(エサを食べ始めること)開始の時間」です。

野外ものの個体は最初からエサを食べている事がほとんどで既に親虫としても熟成しており、即交尾~産卵が可能な個体がほとんどです。

しかし養殖個体に至っては、羽化から時間がそれほど経過していない場合、エサを食べていない個体がほとんどだと思います。後食とはエサを食べ始める事、この食べ始めの日時からカウントして、交尾~産卵へと移行させます。

エサを食べ始めて どれ位で交尾させるかは、種類によって異なります。あくまで私の場合ですが、サタンオオカブトは後食開始~約1ヶ月半~2ヶ月程度経過させてからペアリング(交尾)をさせるようにしています。

熟成の目安は個体によって個体差があり判断が難しいですが、一番食欲が旺盛になった時が目安の一つだと考える場合もあります。

この成虫の熟成は結構重要で、熟成が甘いと交尾を嫌がったり、また産卵する際にも無精卵を産んでしまう可能性があったりとよくない結果が出たりすることもあります。じっくりと熟成させた成虫で交配するようにしましょう。

<交尾方法>

次に交尾(ペアリング)方法ですが、大きく分けて2つのやり方があります。

それは、「ハンドペアリング」と「同居ペアリング」です。

【ハンドペアリング交尾の方法】

ハンドペアリングはは交尾欲が旺盛な大型カブト類でよく使います。クワガタでもニジイロやギラファ、オウゴンオニといった比較的体高のあるものに関しては上手くいく 場合が多いです。勿論体高が低いクワガタ(オオクワやヒラタなど)でもやり方次第では上手くいきます。ハンドペアリングの魅力は確実に目の前で交尾成功を確認出来るというのが大きな強みです。

サタンオオカブトの場合のやり方としては♀の上に後ろ側からそっと♂を乗せます。

背中の部分からフェロモンが出ていると言われているので、私は♂の口あたりを♀の小循板の辺りに置くようにします。

そうすると♂が♀のフェロモンを嗅いで やがて触覚をピクピク盛んに動かし始めたら交尾開始の兆しありと見ています。しばらくすると交尾を開始し、このタイプの交尾は一度交尾をしてしまうと時間 的にも結構長く交尾をしてくれる場合が多いです。

上記参考画像(ヘラクレス エクアトリアヌス)がまさにハンドペアリング時の様子です。

【同居ペアリングの方法】

同居交尾、この方法は、なかなか交尾してくれない、交尾完了まで見届ける時間がない、などといったハンドペアリングが難しい種によく使います。

やり方としては交尾時期を迎えた親♂と親♀を一緒のケースに一定期間(約1週間位)入れておくものです。こちら側としては手がかかるハンドペアリングと比べて、とても楽ですが、確実な交尾成立が見届けられない、同居内での♂♀の喧嘩が起こる可能性がある等のマイナス点もあります。

勿論自然界ではハンドペアリングなどは行われないので、皆同居交尾のようなものですが、すぐにどこにでも逃げられる自然界と違い、飼育管理下ではケース管理の為逃げられず、最悪の場合♀殺しが発生することもよくありますので、管理する際には注意が必要です。

私の場合はハンドペアリングが可能なものは全てハンドペアリングで交尾を行うようにし、ハンドペアリングが難しい種に関しては仕方なので同居交尾をさせるようにしています。

私はサタンオオカブトにおいてはハンドペアリングで行っておりますが、あくまでもお好みで・・・。

<産卵セット時の方法>

次はいよいよ産卵セット方法のご紹介です。

私はサタンオオカブトを産卵時には以下のセット方法で行います。

【産卵に使用するお勧めマット】

黒土マット、完熟マット

【産卵に使用するケース】

クリーンケースLクラス~衣装ケース中タイプ程度

【産卵のセット期間】

採卵する場合:1~2週間ごとに採卵し♀が死亡するまで行う

採卵しない場合:1ヶ月半~2ヶ月後に割り出し

【産卵管理温度】18~20℃(※重要)

【水分量(湿度)】

通常の設定よりほんの少し水分量多め。

(手で強く握って少し水が染み出る位)

【セット方法】

ケース底面を固く敷き詰め、

上部はフンワリと敷き詰めます。

セット方法を図示すると以下の様な感じです。

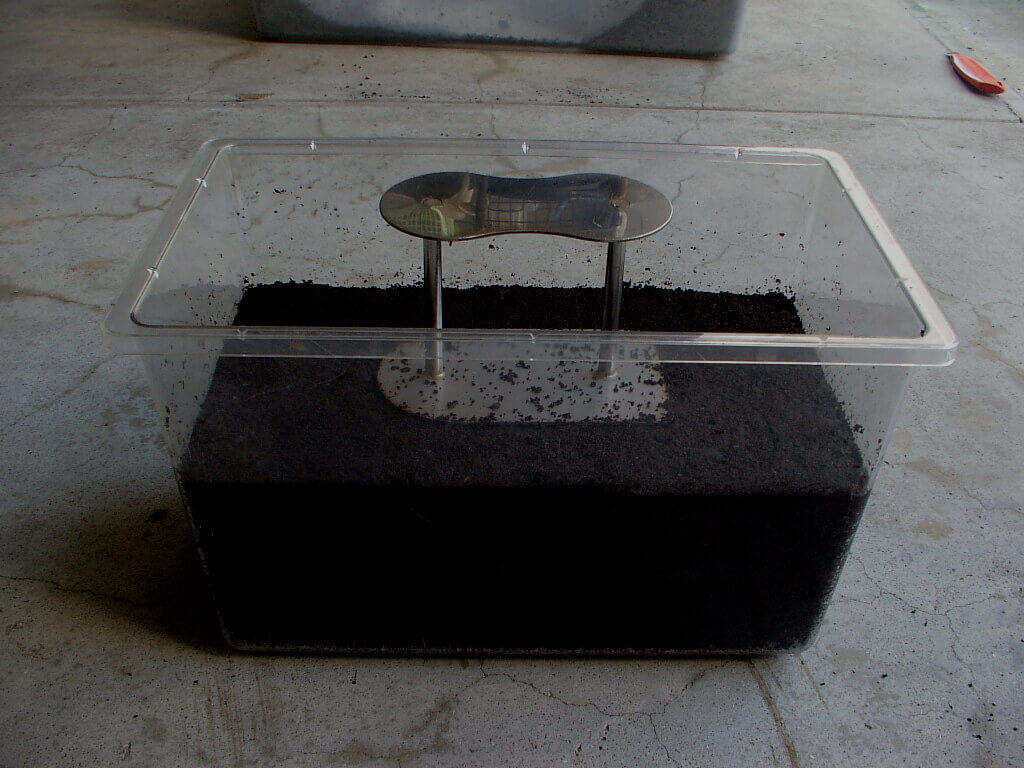

産卵セットの組み方の手順を画像を参考にしてご紹介したいと思います。

まずは産卵セットに使用するケースを準備。

今回はクリーンケースLサイズを使用します。

マットを大きなケースに出します。

サタンオオカブトの産卵セットに使用するマットのお勧めは完熟マット、もしくは黒土マット。

交尾は事前のペアリングで完了しているものと考えて、♀のみ入れて産卵に集中してもらいます。

これでセット完了です。

しかしここでも一つ重要な事があります。それは産卵セット時の管理温度です。サタンオオカブトの産卵セットを組む際には、幼虫飼育の時と同じように低温飼育(18~20℃位)の環境におく必要があります。管理温度が高い親♀が気に入らず産卵しなかったりする場合がありますのでご注意下さいませ。

サタンオオカブトの産卵セット自体は特別難しいものではありませんが、低温飼育、この温度帯(18~20℃位)をキープ出来るかどうかで産卵の結果が大きく変わってくるといっても過言ではありません。とても重要なポイントですので、ご注意下さいませ。

その後は♀が卵を産んでくれるのを待って割り出しとなります。

如何でしたでしょうか?上記が私:Shihoが行っているサタンオオカブトの産卵方法です。ポイントでまとめると、特に重要な点は、

①:管理温度(低温:18~20℃位)に気を付ける

②:交尾をさせるまで親虫♂♀をしっかりと熟成させる

③:可能ならば交尾を確認し、交尾成立を見届ける

だと考えます。

逆に言えば上記の点に気を付けて行えばそこまで難しい種ではないと思います。

南米ボリビアの幻のカブトムシ、サタンオオカブト。皆様も是非機会がございましたら飼育にチャレンジしてみて下さいませ。

※今回ご紹介させて頂きました飼育方法はあくまでも私:Shihoが行っているやり方について書かせてもらっております。飼育の方法にルールはございませんので、やり方はそれぞれ千差万別です。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです※

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2015年12月11日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

今回は久しぶりに外国産カブトムシの飼育の紹介をしたいと思います。そのカブトムシとは

「サタンオオカブト」

皆さんも勿論ご存じの方も多いと思います。

かつて1ペア100万円をする価格で取引されていたこともある南米産の幻のカブトムシです。

ではどんなカブトムシなのか、ご紹介してみましょう。

【飼育種】

和名:サタンオオカブト

学名 Dynastes satanus

産地:ボリビア

南米ボリビアに生息するDynastes系カブトムシ。

Dynastes系カブトムシと言えば、ほとんどの方が真っ先に思い浮かべるのは「ヘラクレスオオカブトムシ」だと思います。

確かに形状や風貌はヘラクレス種と似たような恰好をしていますが、同じDynastes系でもヘラクレスよりネプチューンオオカブトに近い種類だと感じます。

上記でも書きましたが、昔は幻のカブトムシと言われ、野外ものの個体が入荷した際には100万円クラスの価格で取引されおり、世界最高峰のカブトムシとして大変重宝されておりました。

しかし時が流れ、ある条件さえクリアすれば、養殖は比較的難しくないことから、市場に出回る個体数も増えていき、現在では当時の価格とは比べ物にならないほどお手頃な価格で入手することも可能になりました。

とはいえ、当時の高級カブトムシのイメージがいまだに根強く残っているのも確かで、実際私も「サタンオオカブト」と言えば、「おお~サタンかぁ~」と身構えてしまう感があります。

この広い額のフサフサの黄金色の体毛がとても印象的でした。

今回は、そのサタンオオカブトのまずは幼虫飼育についてご紹介してみたいと思います。

産卵方法については次回の日記にてご紹介させて頂きたいと思います。

では幼虫飼育の方法をご紹介します。

<幼虫飼育>

以下は私がサタンオオカブトの幼虫飼育をする時のやり方です。

【お勧めのエサ】きのこマット、完熟マット

【飼育容器】

♂♀:1800CCブロー容器

♂の大型幼虫のみ蛹化時にクリーンケースS使用

【えさ交換回数】途中♂回6回程度、♀5回程度

【設定管理温度】18~20℃前後(※重要)

【羽化までにかかるおおよその時間】

♂♀共:初令投入して合計約22~24ヶ月程度

飼育は非常に容易な種で、弊社のマットでは「きのこマット」「完熟マット」でよく育っています。

元々ヘラクレスオオカブトほど大型ではないので、飼育管理する容器もそこまで大きなものは必要ないかと思います。私は主に1800cc程度のブロー容器を利用し、大型の幼虫の場合のみ最終令時にクリーンケースSサイズ程度の大きさの容器を使用する場合(蛹化の際の角曲がりを防ぐ為)もあります。

全般的に見て幼虫飼育は特に難しい点は無いように思えますが、ひとつだけ重要な注意点があります。それは管理温度です。この種は産卵においても幼虫飼育においても常時低温(18~20℃程度)管理が必須な種だと思います。それさえクリア出きれば後は特に問題はないように感じています。

如何でしたでしょうか?

南米のサタンオオカブト。凄く魅力的なカブトムシですよね。

今回は幼虫飼育の方法を「幼虫飼育編」としてご紹介させて頂きました。次回の日記では産卵させる方法、「産卵方法編」について書かせて頂きたいと思います。

サタンオオカブト、皆さんも是非機会がございましたら飼育してこの虫の素晴らしさを体感して頂ければ幸いです。

※今回ご紹介させて頂きました飼育方法はあくまでも私:Shihoが行っているやり方について書かせてもらっております。飼育の方法にルールはございませんので、やり方はそれぞれ千差万別です。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです※

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース

2015年12月8日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

「クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木とは?」

シリーズ。

今回は、【アカメガシワ】、【タブノキ】の木のご紹介をさせて頂きたいと思います。

日本全国にはクワガタ、カブトムシが集まる木はかなり数多くあって、すべての木をご紹介するのは難しいです。また木の名称も私がご紹介するのは確実なものではないかもしれません。

木は地域によって呼び方も変わったり、愛称などで呼ばれていることもよくあります。よって今回ご紹介する木の名称も、見る方によっては「えっ、その名前違うよ」と思われる方もいらっしゃると思いますが、そこの所はご勘弁頂きながらご覧頂けますことをご了承くださいませ。m(_ _)m

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

第4回目:【アカメガシワ】、【タブノキ】の木のご紹介です。

★★★クワガタ、カブトムシが集まる木★★★

【アカメガシワ】

<Shiho採集実績>

ノコギリクワガタ、ヒラタクワガタ、コクワガタ、

カブトムシ、カナブン、クロカナブン

オキナワノコギリ、

オキナワヒラタ(沖縄やんばるにて)

クヌギやニレなどに慣れている私にとっては少し変わった感じがする木です。木自体もそんなに大きくないものも多く、枝別れした辺りからよく樹液が出ているのを見かけます。

沖縄では樹液採集をする時はミカンの木とアカメガシワの木をよく見ます。実際私も沖縄に行った時、やんばるというところで、アカメガシワの木についているオキナワノコギリとオキナワヒラタを採集した事があります。沖縄では樹液採集をする場合、主力の木だとも言えます。

樹液の質はさらりとしたような感じで、黒っぽくにじんでいる事が多いです。周りに強力な樹液を出す木が無い場所などでは結構クワガタムシ、カブトムシが集まって来ます。時には大きなヒラタクワガタが来ているのを見たことがありました。なかなか侮れない木だと思います。

【タブノキ】

<Shiho採集実績>

ミヤマクワガタ、ノコギリクワガタ、

コクワガタ、カナブン

数年前に行ったポイントに大きなタブノキの木があり、そこにミヤマ、ノコ、コクワガタなどがついていました。枝先というよりは木の幹の樹皮よりにじみ出てくるような薄い樹液をかろうじてなめているといったような印象を受けました。

タブノキの木はかなり大きくなり、かなり上の方にクワガタが付いている場合もあります。蹴ったら落ちて来たことでクワガタがいるという事が分かる事もしばしば。しかしとても大きくて頑丈な木が多いので、蹴って木を振動させるには骨が要ります。樹液の臭いはあまりなく、あっさりとした印象があります。

如何でしたでしょうか?

今回もクワガタムシ、カブトムシが採れる(集まる木)の紹介、【アカメガシワ】、【タブノキ】の木をさせて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山ございます。それにつきましてはまた次回以降の飼育日記でご紹介させて頂きたいと思います。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。(^^)

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

ここしばらくは長らく国産中心の採集、飼育方法ばかりご紹介して来ましたので、今回は久しぶりに外国産クワガタの飼育方法についてご紹介してみたいと思います。

今回はアフリカ産のちょっと変わった風貌のクワガタ、メンガタ・メリーの飼育方法をご紹介したいと思います。

【飼育種】

和名:メンガタ・メリー

学名:Homoderus mellyi

産地:アフリカ・カメルーン

アフリカのクワガタ、メンガタ・メリーです。アフリカ産のクワガタの中でもポピュラーなクワガタです。とても面白い風貌をしていて、その形状はアリンコに似ているとよく言われています。

<幼虫飼育>

【お勧めのエサ】

くわマット、完熟マット、きのこマット、菌糸

【飼育容器】500~800cc程度の容器など。

【えさ交換回数】途中1回程度

【設定温度】25℃前後

【羽化までにかかるおおよその時間】

初令投入~約6~7ヶ月

メンガタメリーの幼虫飼育ですが、とても容易な種だと思います

弊社のマットでは、くわマット、完熟マット、きのこマット、菌糸でよく育ってくれます。私の場合はほとんどマット飼育で育てます。以前は菌糸でも育てたことがありますが、マット飼育で育てた個体とそう大きさは変わりませんでした。

マットを入れる容器は500~800cc程度のブロー容器にマットを入れて飼育すればOKです。菌糸の場合は菌糸ビンE-800の大きさで大丈夫だと思います。

管理温度は25℃前後で管理。夏場の高温と冬場の極度の低温には注意が必要です。

<熟成期間>

メンガタメリーは幼虫飼育、産卵共に容易な種なのですが、成虫の熟成がとても時間がかかることで有名です。羽化した個体は、約6~8ヶ月間はマットなどに潜りエサも食べずに休眠します。ペアリングをするのはその後になります。

<産卵セット時の方法>

メンガタメリーは材に産卵する事が多いので、今回は材を使用したセッティングをご紹介します。

★材を使用しての産卵セット方法★

【産卵に使用するマット&材】マット+材2本程度

【お勧めのマット】くわマット、完熟マット、きのこマット

【産卵に使用するケース】クリーンケースM~L程度

【産卵管理温度】25℃前後

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】

ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りは柔らかく詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。

材の頭が出るようにセット。

セット方法を図示すると以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

では画像と共にセット方法の手順をご紹介したいと思います。

<手順>

まずは使用する材を用意。

下の画像はクヌギ材ですが、コナラ材でも構いません。

メンガタ・メリーには私的には柔らかい材が適していると感じますので、比較的柔らかめの材を用意すると良いと思います。

材の皮は剥かない方もいらっしゃると思います。自然界では当然皮などは剥けていないので、より自然のままのセットをお好みの方はそのままセットするというやり方もありだと思います。

あくまで私のやり方ですが、私は材を水に浸す時、そこまで長い時間はかけません。

目安は水に浸している途中で材を取り出し、実際に持ってみて、重量的に十分に水分が含まれているかどうかをみて判断します。

実際に手に取って水分の染み込み具合を確認します。

これは感覚的なものなので、どれ位とご紹介するのはとても難しいです。

もし敢えて時間的に言うならば、早くて5分、長くても10分位といったところでしょうか。

これも私的にはあまり時間はかけません。

元々長く水に浸していませんので、陰干しもごくわずかの時間です。

敢えて時間的に言うならばやはり5~10分程度でしょうか。

次にマットを準備します。

今回は材に産ませるようにセッティングしますので、マットはある程度なんでも可能ですが、幼虫が材から出て来て、こぼれ落ちてしまった場合、マットでも食せるように敢えて発酵マットを使用します。

お勧めは、くわマット、きのこマット、完熟マットです。

材を入れます。今回は2本のクヌギ材です。

マット産みの傾向も強い種類では、材の横より下の隙間もマットを固く詰めると良い傾向があります。材に気に入らなればマットにも産んでくれます。

しかし過去の経験から考慮するとメンガタ・メリーの幼虫はほとんどが材中より得られているので、材産み中心と考えてよいと思います。。材の周りのマットは固めても良いですが、あえて固く詰めなくてもOKです。

産卵セッティングに関しては上記のやり方でセットを組めば大丈夫だと思います。

次に産卵セットを組んだ後、今度はいつその幼虫の割り出し作業を行ったら良いのかについてご紹介してみたいと思います。

<割り出し、幼虫取り出しの時期>

メンガタ・メリーの場合、基本的に材産みの種ですので、材の中に幼虫が入っているのがほとんどですが、材よりこぼれ落ちた幼虫がそのまま周辺のマットを食し、マットで育っている場合があります。

割り出しのタイミングは、材からこぼれ落ちた幼虫が多数いる場合には、基本的にはケース側面や底面に幼虫が見え始めてからになります。

あくまでも目安ですが、ケース側面&底面に幼虫が見えている時は、「ケース側面&底面に幼虫が5~6頭位見え始め、その幼虫の大きさが2令位の大きさになった位」が割り出しの目安です。

もしマット側面&底面に幼虫が見えてこない場合は、材の中にのみ入っている場合が多いですので、ケース外側からは幼虫が見えず割り出しのタイミング分かりません。そういった場合は、思い切って産卵セット開始後、「約2ヶ月程度」を目安に割り出すと良いと思います。

卵や幼虫が1~2頭見え始めたからといってで早期に割り出してしまうと、まだ産む気がある♀の産卵活動を一旦ストップさせてしまうことがあるのであまり好ましくありません。

下さい。材に産卵の形跡があればそのまま割り出しを行ってもよいと思います。

いかがでしたでしょうか?上記が私が行う場合のメンガタメリーの飼育方法です。成虫の成熟までの熟成期間が長い事がネックですが、他は問題なく容易に飼育できる種だと思います。

幼虫飼育におきましても羽化までの期間も比較的短いですし、幼虫を入れる容器なども500~800cc程度の容器で大丈夫ですので、スペースもそこまで取りません。

皆さんも機会がございましたら、是非一度挑戦してみては如何でしょうか?本当に変わった風貌で魅力たっぷりのクワガタだと感じると思いますよ。(^^)

使用したアイテム

Basicシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), Elementシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース

2015年12月2日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), Elementシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース

最近のコメント