先日のエレファスゾウカブトに続き、同じゾウカブト種、アクティオンゾウカブトの飼育方法をご紹介したいと思います。

【参考画像:アクティオンゾウカブト♂】

<幼虫飼育>

アクティオンは以下の様な飼育で羽化させております。

【使用したエサ】きのこマット(無添加)

【使用した容器】小プラケース(W230×D155×H170)

【水分量】適量(手で握って団子が出来、かつ水が染み出ない程度)

【設定温度】25℃前後

【投入~羽化までの期間】2年6ヶ月(合計3年ほど)

【その間交換したエサ回数】9~10回ほど

大型系ゾウカブトの仲間でも、エレファス・オキシ、エレファス・エレファスは比較的飼育飼育期間も短く(短いといっても1年半~1年10ヶ月程度位 はかかるのですが・・・)比較的最後までモチベーションを保てるのですが、アクティオン、ヤヌス、ラミレスに至っては根気も必要です。

飼育自体は特別難しくなく、きのこマット(無添加)で問題なく羽化までいきました。

最後の蛹化の時もこの種は角が曲がって蛹になりますので、小プラケースの大きさでも十分蛹化~羽化が可能でした。

<産卵>

【使用するマット】完熟マット>黒土マット(お勧め)

【使用した容器】衣装ケース

【水分量】手でぎゅっと握って団子が出来て、なおかつ水が染み出ない程度

【マットの詰め方】ケース底面12~13センチ程度固く詰めて上部3~5センチはフンワリと。

【設定温度】25℃位

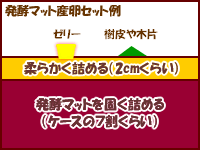

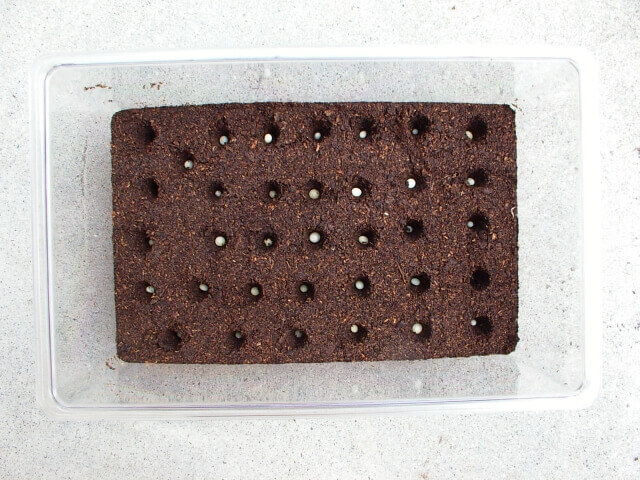

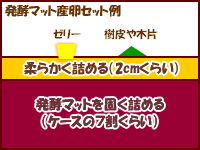

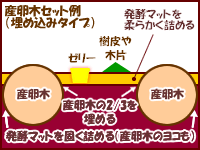

セット方法は図示すると以下の様な感じです。

このようにセットして、私の場合、約2週間ごとに採卵します。

産卵数は多産で多い時には100近く卵が回収出来る時もあります。

いかがでしたでしょうか?幼虫の飼育期間が長いアクティオンですが、羽化した時の迫力、感動はひときわ嬉しいものがあります。機会がありましたら是非飼育してみて下さいませ。(^^)

使用したアイテム

【飼育種】

和名:エレファス エレファスゾウカブト

学名:Megasoma elephus

<幼虫飼育>

【使用したエサ】きのこマット

【使用した容器】 小プラケース(W230×D155×H170)

【えさ交換回数】途中4~5回

【設定管理温度】25℃前後

【羽化までにかかった時間】2令投入して約13ヶ月

エレファス エレファスゾウカブトです。きのこマットで飼育しました。

飼育自体はとても簡単でぐんぐん育ってくれます。

こんなに大きくなります!多少羽化までの飼育期間が長めですが、大型ゾウカブトの中では比較的早い方に分類されると感じます。

<産卵>

産卵の方もとても簡単です。

産卵は完熟マット、黒土マットでよい結果を残しています。

上記マット達より産卵数は劣りますが、きのこマット、くわマットでも産卵可能です。

産卵方法は以下の通りです。

【産卵に使用するマット】黒土マット、完熟マット (オススメ)

【セット期間】開始~約1ヶ月~1ヶ月半

【産卵に使用するケース】衣装ケース(中型タイプ)

【産卵管理温度】23~25℃(幼虫飼育と同等温度)

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】ケース底面を固くつめ(ケースの3/5位、上部1/5はフンワリと敷き詰めます)

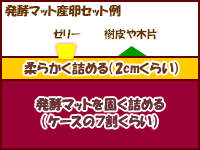

セット方法は図示すると以下の様な感じです。

私の場合は約2週間ごとに卵回収します。上手く産んだ場合には200近く回収できる事もあります。

大型ゾウカブトの中では比較的簡単ですので、機会があれば入門種として是非トライしてみて下さい。(^^)

使用したアイテム

2013年11月29日

カテゴリー

使用したアイテム

きのこMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

先日の日記でネプチューンオオカブトをご紹介しましたので、今日は近縁種ともいえるサタンオオカブトのご紹介をしてみたいと思います。

サタンオオカブト、高価なカブトムシの代名詞だった南米のカブトムシです。高価な時には1ペア100万円もしていました。それでも購入者が後をたたなかった のですから恐れ入ります。今ではあまり見かけなくなってきました。ワイルド(野外品)が入らなくなったせいか、累代の限界が影響しているのでしょう か・・・。

【サタンオオカブト♂個体参考画像】

【飼育種】

和名:サタンオオカブト

学名 Dynastes satanus

産地:ボリビア産

産卵セット方法は以下の通りです。

【産卵に使用したマット】完熟Mat

【セット期間】約30日間

【産卵に使用するケース】衣装ケース中タイプ程度

【産卵管理温度】18~20℃

【水分量(湿度)】通常の設定よりほんの少し水分量多め。(手で強く握って少し水が染み出る位)

【セット方法】ケース底面を固くつめ(ケースの3/5位、上部2/5はフンワリと敷き詰めます)

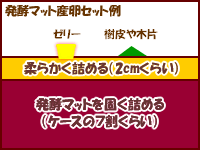

セット方法は図示すると以下の様な感じです。

クリックでカブトムシ発酵マット産卵の詳細に移動

上記のような感じでセットを組みます。

そして約1ヶ月程度にわたって採卵&孵化させた過去の結果ですが、

【卵孵化の結果】

1回目:58卵採卵→48幼虫

2回目:15卵採卵→10幼虫

3回目:39卵採卵→22幼虫

4回目:10卵採卵→1幼虫

合計122卵採卵→81幼虫

上記に記載している通り81頭孵化とうい結果でした。

孵化の確率約66%。

頭数だけ見ると81頭取れたのは成功と言いたいのですが、孵化率的には少し残念な結果でした。せめて75%位は行きたかったのですが・・・・。

ステージ的に見てみると採卵後半があまり孵化率がよくありません。1回目&2回目に採卵した卵は結構な確率で孵化しているのですが・・・。

ちなみに採卵した卵はどのように管理したかというと、

上記のような感じで管理します。勿論このままではなく、上にマットをふんわりと2~3cmほどかぶせ、水分が飛び過ぎないように保湿シートや新聞紙などで調整してフタをします。管理に使用するマットは基本的に産卵セットに使用したマット。この場合は完熟Matを使用しています。

以上サタンオオカブトの産卵の紹介です。産卵はとても容易ですが、低温管理だけがネックといったところでしょうか・・・。皆さんも機会がありましたら是非飼育してみて下さいませ。(^^)

使用したアイテム

今日はネプチューンオオカブトの飼育についてご紹介したいと思います。

和名:ネプチューンオオカブト

学名:Dynastes neptunne

産地:エクアドル

累代:F2

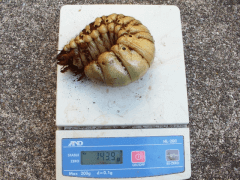

【羽化体長】♂139mm

【使用したエサ】きのこマット

【使用した容器】 ♂クリーンケースS使用

【えさ(マット)交換回数】途中♂回7回程度

【設定管理温度】18~20℃前後

【羽化までにかかった時間】♂2令投入して約21ヶ月(合計23ヶ月程度)

過去に羽化させたネプチューンオオカブトです。

使用したエサはきのこマット。この時はきのこマットを使用しておりますが、完熟マット、黒土マット、くわマットでも飼育は大丈夫です。 ただ栄養価の面からすると、お勧めは、きのこマット>完熟マット=くわマット>黒土マット、といった感じでしょうか(※ あくまで私の使用感ですが・・・)。

この時は飼育容器はクリーンケースSを使用しておりましたが、終令、 つまり蛹化する直前までならば1500cc程度のブロー容器でも十分大きく育ちます。但し容量が少ない分、エサ交換の頻度は多くなりますが、 ネプの場合、低温管理の為と成長期間が比較的ゆっくりなので、ヘラクレスほどの旺盛食欲ではないような気がします。

ネプを飼育するとき、やはり一番の課題になるのが低温管理です。 低温管理をしないのとするのとでは蛹化~羽化の時に大きな差が出てくる場合があります。低温管理をしていない幼虫は蛹化不全が目立ったり、 羽化不全になったりする確率が高い場合があります。ネプ、サタンは低温管理が出来るならば、それでやるのに越した事はないですが、 一年を通じて低温管理するのはなかなか難しいですよね。ただ夏場よりは冬場の方が温度管理はやりやすいと思います。

ともかくネプはとても格好の良いカブトです。体の線はヘラ系より細いですが、 すらりと伸びる胸角には独特の格好よさがあります。ただ飼育期間は低温管理のためか、結構な時間がかかります。ですが羽化した際にはそれに見合う格好よさを披露してくれるでしょう。皆さんも機会がありましたら一度飼育してみて下さいませ。(^^)

使用したアイテム

先日の日記で、線虫&ダニについての記事を書いたところ、以下のレスを頂きました。コバエ対策として興味深いご意見なので、本日の日記で取り上げさせて頂きました。

虫シゲ さん

shiho様

お世話になります。キノコバエについて一言あるのですが、、ガス抜き中に成虫が産卵していくケースが多いと感じています。蓋の無いコンテナですとほぼ間違いなくコバエに産卵されますので当方ではガス抜きをするケースはコバエが侵入しないよう対策をしています。洗濯ネットでくるむのも良いようです。

センチュウ、ダニについては対策がわかりませんがコバエに関しては、ガス抜き時の侵入注意と飼育中に無神経に蓋を空けない事で、かなり発生を抑えられると思います。コバエシャッターなど、隙間が最小限なら侵入も少ないです。

昔ながらのコンテナや飼育ビンの蓋に穴を空けて通気穴をあける飼育方法では確実にコバエが侵入し家族からクレームをもらうのでフィルターを貼るなどすれば良いですよね。

状況によりガス抜き無しでいきなりマットを使う時もありますがその場合、殆どコバエ発生は無いので外部からの侵入さえ抑え込めば大丈夫みたいですね。

虫シゲさん、レス入を頂き本当にありがとうございます。

体験を踏まえたやり方、とても参考になります。

虫 シゲさんがおっしゃっている通り、コバエはほとんど外から侵入してきます。ガス抜きの時、マット交換の時、または通気穴の隙間、どこからとも無く侵入して きます。私も今までにいろんな方法を試しましたが、発生を少なくする事は出来ても、完全にゼロにすることはいまだに出来ません。

昔なにかの記事で、洗濯ネットをひとつひとつかぶせてダニの侵入を防止していたのを見た事があります。虫シゲさんも紹介していますね、やはり効果があるんですね。飼育している虫の数が多いと大変ですが、少数派の方ならばこの方法でもいけそうですね。

これを御覧になっている皆様も何か独自の対策案などありましたら、是非是非ご紹介下さいませ。私も勉強させて頂きたいと思います。(^^)

使用したアイテム

最近、ダニや線虫についての御質問が多いので、改めてこの話題について触れてみたいと思います。

実はこの手の話題は過去に数度日記上で触れております。私Shihoの考え方は今も昔も変わっておりませんので、

書いている事は内容が重複になりますが、初めてこの日記を御覧の皆様のお目にかかれればと思います。御了承下さいませ。

※この意見はあくまで私、

Shihoの考えですので一般論ではない事を御了承下さいませ。

まずは2007/11/07の日記に記載した時の文章をご紹介します。(一部改正している箇所もあります)

キノコバエは、「キノコ」という名前がついている通りキノコ系マットを特に好みます。ですので、弊社で販売している「きのこマット」

は菌糸系のマットですので、コバエが集まってくる率は高いです。

コバエ、ダニ、線虫についてはクワガタ、カブトムシを飼育している方にとってはの永遠の課題ですね。私的考えとしては、対策は、

いかに外部より侵入する事を防ぐかだと考えています。

使用するケースの空気の抜け道の密封性を考えるとかなり目の細かいのが理想です。ですがそうなると今度は逆にケース内の蒸れや結露、 酸欠の心配が出てきます。水分多めを好む線虫などの発生の確率も上がってきます。

キノコバエによるマットの劣化は確かに嫌ですが、線虫出現による酸欠はもっとやっかいだと考えています。

じゃぁどうすれば良いのか・・・・。

正直な考え、情けない話ですが、こが最良という良策はないのが現状です。

どれも一長一短ですので、その辺をお客様がどこまで譲歩できるかを考えながら飼育していくしかないと考えております。

元々クワガタやカブトムシは天然野外で生息している昆虫。自然界ではダニやコバエ、線虫などの雑虫はごく当たり前のように共生しています。

それを我々人間の都合で狭いケース内で鑑賞用として育ててる無理があります。ケース内を外部と同じ環境に近づければ近づけるほど、 やはり外部で共生している虫達も集まって来てしまいます。

確かに家の中で他の雑虫が発生するのは嫌です。可能なものならばクワガタ、カブトムシだけキレイに飼育していたいものです。

ですが現状はそうはいきません。

ここのところをどう考えるか・・・。

どんな答えを出してもこの問題に正解はないと私は考えています。そこは飼育者一人一人の考えやモラルによるものだと私は考えています。

難しい話になってしまいましたが、これはあくまで私Shiho的考えですので個人的意見として読んで頂ければ幸いです。(^^)

いかがでしょうか?

明確な解答がないこの文面の内容を御覧になられて、御覧になった皆様からは様々な意見が出てくると思います。

それはやはりそれぞれの方が皆異なった考え方や飼育理念をもっているからだと考えます。

私も一飼育者としてクワガタ・カブトムシ以外の虫が発生するのは厄介な事だと思いますので良くわかります。

しかしながら現状ですとクワガタやカブトムシのみ飼育できるような発酵マットの開発は非常に難しい所です。

なぜなら クワガタ・カブトムシが好む環境は他の虫達も好む環境になってしまう事が多いからです・・・

私も長く色々とクワガタ・カブトムシを飼育して、ダニ・線虫・コバエ等のある程度の発生条件、傾向は分かってきましたが、

それでもなかなか防ぐ事ができません。

とはいいましても、飼育する上では他の虫達が出ないに越した事はありませんので、

何か良い方法を探して行きたいと思いますがなかなか手立てがないのも現状です。

皆様も様々なアイディアなどございましたら是非ご紹介下さいませ。私も一緒に勉強させて頂きたく思います。

使用したアイテム

先日、入手したパラワンオオヒラタクワガタをご紹介します。

今回は幼虫飼育編です。

【参考画像:パラワン♂103mm】

【飼育種】

和名:パラワンオオヒラタクワガタ

学名:Dorcus titanus palawanicus

産地:フィリピン産

産卵で取れた幼虫をいよいよ育てるときがやって来ました。

パ ラワンオオヒラタの幼虫飼育はとても容易で、マット飼育、菌糸飼育どちらでも大丈夫です。あくまで私の場合ですが、わたしの場合、菌糸飼育の方がより大型 に成功していますので、菌糸飼育をご紹介したいと思います。上記画像の♂103mmを羽化させた時の状況をご紹介します。

【羽化体長】♂103mm

【使用するエサ】♂Element1100~Element1400~Element1400の3本羽化

【設定管理温度】23℃前後

【羽化までにかかった時間】♂2令投入して合計12ヶ月程度

飼育は非常に容易。菌糸でグングン育ってくれました。今回場合1本目のElement1100を9割方食べるギリギリで2本目は Element1400、約7~8割食べた所で、3本目のElement1400に入れました。3本目の菌糸はあまり食しておらず2~3割といったかんじ でした。最後は菌糸でなくマットに移し替えてもよいような感じでした。そして羽化・・・結果♂103mmでした。この個体の場合は23℃程度でじっくりと育 てましたが、もう少し低めの20℃程度でもよいかもしれせん。

ちなみにマット飼育でも勿論幼虫飼育は可能です。

お勧めのマットは、きのこマット、くわマット、完熟マットです。私の場合、きのこマットで最高♂97mmまで羽化させました。

このように幼虫飼育も容易に出来ますので、是非皆さんも一度飼育してみては如何でしょうか?(^^)

使用したアイテム

Elementシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット)

2013年11月13日

カテゴリー

使用したアイテム

Elementシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

今日は先日入手したパラワンオオヒラタクワガタをご紹介したいと思います。

今回は産卵編です。

【参考画像:パラワン♂103mm】

【飼育種】

和名:パラワンオオヒラタクワガタ

学名:Dorcus titanus palawanicus

産地:フィリピン産

パラワンオオヒラクワガタ、オオヒラタクワガタの中でも1、2を争う人気種であり、ティタヌス属の中で一番最大になる種です。

日本のヒラタもこのパラワンと同種にあたるのですが、100mmを越えるパラワンオオヒラタと比較してみると、まるで大人と子供、そのすさまじい迫力には圧倒されます。

熟成した♂は性格も凶暴、下手に触ろうものなら容赦なく攻撃してきます。

産卵セットですが、野外ものの場合は、私はまずはそのまま♀のみで産卵させています。

産卵の方法には、マットのみで産ませる「マット産卵」と、材を入れて材とマットの両方で産ませる「材産卵」があります。

パラワンの場合、どちらの方法でも産卵させられます。

その時の様子をご紹介すると・・・

<マット産みで産卵を行った場合>

【累代】WD♀

【使用したマット】くわマット、完熟マットがお勧め

【使用した容器】クリーンケースM~L

【水分量】手でぎゅっと握って団子が出来て、なおかつ水が染み出ない程度

【マットの詰め方】ケース底面7割程度固く詰めて上部3センチはフンワリと。

【設定温度】25℃前後

まずは組んだ産卵セットからご紹介します。

「くわマット」にてセットを組んだケースです。

セット方法を図示するとこのような感じです。

<材も使用して産卵セットを組んだ場合>

【産卵に使用したマット】くわマット、完熟マット+材2本

【産卵に使用するケース】クリーンケースM~L

【産卵管理温度】25℃

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りも固く詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。

少し材の頭が出るようにセット。

画像で紹介すると・・・

このようなかんじです。

セット方法を図示すると以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

上記のようなかんじで約1ヶ月半~2ヶ月もすれば、ケース側面に幼虫が見えてくるはずです。もしその位経過しても卵も幼虫も見られない場合は、交配が成功していない可能性がありますので、♀を取り出し、♂と交尾させると良いと思います。

今からの時期は寒くなりますので、温度管理には注意してあげて下さい。後、可能ならば湿度も調整してげると更に良いと思います。加湿器などを上手く利用して色々と工夫してセットを組むのもクワガタ飼育の楽しさだと思いますよ。ご参考までに・・・。(^^)

使用したアイテム

先日、入手したパラワンオオヒラタクワガタをご紹介します。

【参考画像:パラワン♂103mm】

【飼育種】

和名:パラワンオオヒラタクワガタ

学名:Dorcus titanus palawanicus

産地:フィリピン産

パラワンオオヒラクワガタ、オオヒラタクワガタの中でも1、2を争う人気種であり、ティタヌス属の中で一番最大になる種です。

日本のヒラタもこのパラワンと同種にあたるのですが、100mmを越えるパラワンオオヒラタと比較してみると、まるで大人と子供、そのすさまじい迫力には圧倒されます。

熟成した♂は性格も凶暴、下手に触ろうものなら容赦なく攻撃してきます。

<飼育(管理)>

パワワンオオヒラタは名前のとおりフィリピンのパラワン島に生息しております。

日本本土に生息する本土ヒラタクワガタと同種ではあります。本土ヒラタはある程度までは耐寒性がありますが、こちらのパラワンオオヒラタは寒さに弱く、これ からの時期(冬場)の温度管理には注意が必要です。管理温度は10℃を下回るとあまり良くないと思います。ベストは20℃前後が理想です。日本のオオクワ ガタと似ているので寒さにも強いだろうと思われている方も結構いらっしゃるようで、そこは気をつけて下さいませ。

<ペアリング:交尾>

野外ものを入手しているのであれば、すでに熟成しております。そのまま♀を持ち腹で産ませるのも良しです。

養殖ものを入手しているのであれば、♂と♀がしっかりと熟成した上での交尾が理想です。あくまで私のやり方ですが、私の場合、養殖ものは♂♀共に後食開始してから、約3ヶ月位経過したものを使用します。

その際、同血統兄弟ではなく、なるだけ違う血統の♂♀を 使用すると血の入れ替えが出来、理想です。ただ顎太や個体の特徴を受け継がせたい場合は、同血統♂♀からでないと厳しい場合があります。その時は同血統兄 弟同士での交配となりますが、累代を続けていくうちに後々ですが血の濃さによる障害が出てくる可能性が大です。

<ペアリング:交尾方法>

あくまで私のやり方ですが、私は基本同居です。

個体の大きさに合わせてにはなりますが、比較的小さめのケース、たとえばクリーンケースSSやS程度を用います。

ケースの中にマットを薄く敷き、転倒防止の材を入れ、ゼリーを入れます。あまりマットを厚く入れたり、転倒防止の材が多すぎると♀は♂から隠れ潜ってしまいますので、交尾が難しくなりますのでご注意を。

♂と♀のチェックは毎日欠かさずし、もし♂と♀が一緒にエサ(ゼリー)を食べているようならばほぼ交尾は成功したと思っています。

しかしパラワンオオヒラタはかなり凶暴なので、♀が殺されるということは頻繁に起きます。

もし同居をしたくないという場合には、

【♂の顎を縛る、固定する】

輪ゴムや、グルーガンなどで挟まないように固定する方法です。♂はしばらくは嫌がって暴れますが、数日すると落ち着きます。

【パンドペアリング】

実際に交尾を目の前でさせる方法です。しかしこれはなかなか難しいです。私の経験上、ドルクスやティタヌスはあまり目の前で交尾をなかなかしてくれません。根気が必要です。

如何でしたでしょうか、上記が私が実際にやっているパワワンオオヒラタの管理、交尾方法です。あくまで私がやっている方法なので、勿論他にも方法は沢山あると思います。ご参考にして頂けば幸いです。(^^)

使用したアイテム

先日、お客様よりヘラクレスの産卵についての質問がありました。

今日はちょっと最近の私、Shiho飼育で起きているヘラクレス事情をご紹介したいと思います。

ヘラクレスオオカブト、言わずと知れたカブト界の王様です。

この虫が日本に入ってきた時はとても嬉しく、感激したのを覚えています。ヘラクレスは上記画像のヘラクレス・へラクレスの他にも様々な亜種があり、生息地域もかなり異なっております。それによって少しずつ形状が異なり亜種分けされているわけです。

ヘラクレスの中でもとりわけ人気を爆したのが「ヘラクレス・ヘラクレス」、血統によっては角が太くなり極太という個体がクワカブ界を熱狂させました。このヘラクレス、数年前までは養殖(ブリード)もそれなりに順調に産卵数の減少もなく、1個体の産卵で100頭近くの幼虫を取る事が出来ましたが、ここ最近はかなり減少し、1個体で20卵程度、産まない個体になると一桁の場合も少なくありません。勿論全てがそうだというわけではなく、今でも50卵以上産んでくれる個体もいます。しかし、大半は産卵数が減少しているのが、私:Shihoが飼育しているヘラクレスの現状です。

なぜなのか・・・。それはあくまで私:Shiho個人の考えなのですが、新鮮な野外個体のヘラクレス(全ての亜種も含む)がほとんどと言っていいほど、日本に入荷がなく、今国内にある養殖されたものばかりで累代が行われているという現状が大きいと思っています。いわゆる血の濃さが原因だと私的には思っております。

生息地では野外のヘラクレスは羽化ズレによりほとんどと言っていいほど、近親交配が少ないと思います。それにより血の濃さの影響も少なく、問題なく生存が存続されているのだと思います。しかし、日本で飼育用に入手されたヘラクレスは大体は近親配合が行われている可能性が高く、血の濃さによる障害が残り、産卵数の減少や、幼虫の奇形、蛹化不全、羽化不全といった状況が見られているような気がします。

一代勢力を振るったヘラクレス・ヘラクレスは飼育されていた数が多いので、まだ今現在何とか存続しておりますが、元々から野外入荷が少なかった亜種、エクアトや、オキシ、セプテン、レイディなどはいまほとんどといってよいほど見かけなくなりました。野外個体が入らなくなった以上、国内にある個体達で存続するように保ちたいものですが、血の障害だけは何とも難しい問題だと私は考えます。

子供から大人まで絶大な人気を誇るヘラクレスオオカブト、是非未来の飼育される方たちにも残してあげたいものですね。

※この考え、意見はあくまで私個人:Shihoの考えであって、絶対的、肯定的なものではありません。考え方は人それぞれで、あくまで私が思ったことをつぶやいたままです。御了承の上、御覧頂ければ幸いです。

使用したアイテム

最近のコメント