いやぁ~、暑い日が続きますね~。凄く暑いです。

この暑い中、野外の虫達は元気いっぱいに活動中ですが、お部屋の中で飼育されている虫はどうでしょう?

あくまで私の考えですが、夏場の温度管理は、冬場より難しいと思っています。皆さんはこの暑い夏、どうやって温度管理を行っていますか?今日はその夏場の温度管理についてちょっと書いてみたいと思います。

夏場の温度管理。。。

日本の虫ならまだしも、特に外国産の虫を飼育する場合、飼育場がある一定温度以上の気温になった場合、温度調節の必要性が出てきます。また虫だけでなく、菌糸ビン飼育やマット飼育をする場合も注意が必要です。高温状態を続けると菌糸の劣化やマットの再醗酵による温度上昇が生じる場合があります。

私、Shihoの考えですが、虫飼育に適度な温度帯は17~28℃位までだと思っています。しかし日本の夏はいやおうなしに30℃を軽く越えてきます。更に部屋の中ではそれ以上の温度にもなりかねません。

夏の温度管理対策の例

・エアコンで管理

この方法は一番ベストな方法ですが、そうそう出来るものではありません。コストが割高になるのが非常にネックです。

・小スペース間における簡易冷房による管理

簡単に言うと、ガラス温室やメタルラックなどの空間を小型冷却装置によって冷やす方法です。小型冷却装置自体は少々割高ですが、電気代がエアコンと違いそこまでかからない利点があります。ただし、飼育スペースはそこまで広くありません。

・衣装ケースや発泡スチロールなどの中でも保冷材交換

ペットボトルに塩水などを入れ、凍らせたもの等や保冷材などを入れて、交換しながら保冷する方法。この方法はお手軽ですが、常に冷却材の持ち具合を気にしておかなければなりません。衣装ケースよりは発泡スチロールの方が効果が高いです。飼育スペースは更に狭くなります。

如何でしょう?

上記に挙げたのはほんの一例だと思います。もっと他にももっと有効的な方法があると思いますが、例を挙げてみました。

夏場の温度管理・・・。とても大変ですよね。

野外にいる生き物、ましてや海外に住んでいる生き物を、飼育するのはとても難しい事だと思います。虫の立場に立ち、どうやったら快適に過ごさせてやる事が出来るか・・。それを工夫して考えるのも、また昆虫飼育の醍醐味ではないでしょうか・・・。(^^)

使用したアイテム

先週も野外採集に行ってきました。野外採集紀パートⅡです。

この樹には沢山このような実がついていた?クワガタが集まる樹的にはよさそうに見えるのだが??

なかなか見つけられず、場所を移動・・・。

その途中に崖崩れの現場が・・・。危ないですね~。

この後、何とか崖崩れを避けつつ、奥に進み、クワガタを発見!!慌ててカメラを用意しようとしたら、またやってしまいました。。。カメラを落として、また映らなくなってしまいました。。。ホントついていない・・・。というわけで、この先は画像がありません。。申し訳御座いません。

結果クワガタを30頭ほど捕獲して終了。

カメラが壊れたのは痛かったですが、楽しい採集でした。(^^)

使用したアイテム

前回のギラファノコギリクワガタの飼育では産卵方法について述べましたので、今回は幼虫飼育についてご紹介したいと思います。

【飼育種】

和名:ギラファノコギリクワガタ

学名:Prosopocoilus giraffa keisukei

【羽化体長】♂113mm

【使用したエサ】菌糸ビン:Element1100~Element1400

【えさ交換回数】 途中1回の合計2本使用

【設定温度】23℃前後

【羽化までにかかった時間】2令投入して約9ヶ月(合計約11ヶ月)

定番のギラファ(ケイスケイ)ですが、このクラスまで大きくなる種はやはり迫力満点です。

飼育は非常に容易な種です。今回もElement1100~Element1400

の菌糸ビン2本で羽化してくれました。1本目のElement1100

をほぼ8~9割方食べつくして2本目に交換。2本目のElement1400も8割方は食していました。

その頃に食した土化した食痕の所で蛹化。蛹室はいつものように斜めに形成されており、相変わらず狭そうな感じが見られましたが、無事羽化。

この個体は113mmとまずまずの結果でした。

この位のサイズになるとケイスケイの特徴がよく表れていますね。

今回の紹介はケイスケイのみでしたが、他の全ての亜種でも同じ方法で飼育が可能です。ジャワ産のギラファなどでしたら、最大体長でも100mmほどなので、Element1100を2本でも飼育可能です。

ムシキング全盛期に大人気を誇ったギラファノコギリ、子供達の中では今でも安定した人気を誇ります。是非機会がありましたら飼育してみて下さいませ。(^^)

使用したアイテム

先日、お客様よりキノコの発生について質問が来ていましたので、今日はキノコの発生について改めて考えてみたいと思います。

※この文章は過去にもご紹介したことがあります。重複文章を御了承下さいませ。

この時期は、ジメジメして、寒暖差もあるので、きのこが生えやすい時期になります。菌糸ビンのキノコ・・・キノコを発生させ、キノコを収穫するだけならば沢山発 生させるに越した事はないのですが、ことクワガタ飼育に関してはキノコが生え るとやっかいですよね。飼育している菌糸ビンでの蛹室内での蛹体の邪 魔、キノコが生えることによっての菌糸ビンが痩せ細り栄養が少なくなる・・・ などなど。

では、まず逆に菌糸ビン下できのこが生えやすくなる環境を挙げてみましょう。

①:管理温度20℃以下(15~20℃程度)、温度差があると更に生えやすくなります。

②:湿度が100%に近づくほど生えやすくなる

③:刺激を与える(ビンを移動したり、叩いたりの物理的刺激)

まだ他にも様々な要因は考えられますが、上記がきのこが生えやすくなる主だっ た要因だと考えられます。

それでは一つ一つ一緒に考えてみましょう。

①:「管理温度15~20℃」・・・これはキノコが発生しやすい温度と共にクワガタ 飼育にとっても適温と考えられます。20℃以下において特にキノコは発生しやす くなりますので、20~25℃程度で温度変化のない環境(寒暖差)で飼育すると良 いかもしれません。ただしこの温度帯で絶対キノコが発生しないというわけでは ないのでご理解を・・・。

②:「湿度が100%に近づくほど生えやすい」・・・湿度はクワガタの方にもとて も必要ですね、また湿度が低いと菌糸も乾燥しやすくなりますし、中にいるクワ ガタ幼虫にも良くはありません。これを調整するのは難しいですね・・・。

③:「刺激を与える」・・・クワガタ飼育においては菌糸ビンにあまり刺激を与 えない事の方が良いとされているので、これはキノコ発生の必要性とは逆になり ます。なるだけ菌糸ビンに刺激を与えないようにしましょう。

上記のことからまとめると・・・・

・管理温度20~25℃(ただし急激な温度変化は避ける) ・菌糸ビンに刺激を与えない

上記の事がキノコを生えにくくさせる要因なのではないでしょうか?

もともとキノコ菌がオガを分解して、その分解物をクワガタの幼虫が食す る・・・。

いわばキノコとクワガタは共生しているといっても過言ではありませ ん。

なので、クワガタ幼虫の好む環境はキノコ菌の好む環境でもあると私は思い ます。

だからクワガタ幼虫飼育をするにあたりキノコ発生をなくすのはかなり難 しいと思います。

どうしても気になる場合は、後はわずかな相違点を見つけて対 処していくかないかと考えます。

如何でしたでしょうか?なかなか難しい問題ですよね・・・。

色んな問題があ り、クワカブ飼育はいかに奥が深いかを考えさせられます。

私自身改めて勉強になりました。 (^^)

*※おことわり* キノコの発生は上記に挙げた要因だけとは限りません。 他にも多種多様な要因が考えられると思います。 上記考えはあくまで私、飼育担当:Shihoの考えるところでありますので、ご参 考程度に読んで頂ければ幸いです。

飼育担当:Shiho

使用したアイテム

暑くなってきましたね。いよいよ夏も本番といったところでしょうか・・・。

今日はギラファノコギリクワガタの飼育についてご紹介したいと思います。

ギラファノコギリクワガタについては過去にも何度も紹介して来ましたが、今年から初めてギラファを飼われる方達の参考になればと思います。

まずは過去に羽化したギラファ達をご紹介しましょう。

う~ん、どれも格好よいですね!

上記は4つの亜種ですが、顎先の形状、光沢などが微妙に違いがあって区別されているようです。(勿論産地も)

今日はまずギラファノコギリクワガタの産卵について見ていこうと思います。

産卵の主役となる♀ですが、

上記画像はジャワ産ギラファの♀の画像です。

♀個体は亜種間とはいえあまり特徴に差はないように思えます。(あくまで私的に見てですが)

産卵方法につても各亜種、どれも同じ方法で産卵可能です。

私はギラファノコギリクワガタの場合、以下の方法で産卵セットを組みます。

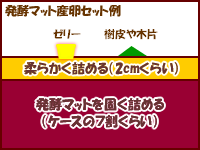

・・産卵セット方法・・

【産卵に使用した親虫】天然♀からの持ち腹産卵の場合

【産卵に使用するオススメマット】くわマット>完熟マット

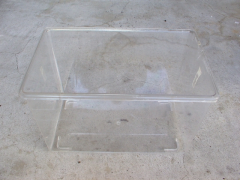

【産卵に使用するケース】クリーンケースM~L

【産卵管理温度】25℃前後

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】ケース底面を深さ7割位で固く詰める。残りの1割程度はフンワリと。

図示すると以下の様な感じになります。

画像でちょっと分かりやすく順をおってみてみましょう。

このような感じで1~2ヶ月程度放置すると・・・。(もちろんゼリー交換はします)

このようにケース側面に卵が見えてきます。

このような感じで取れるときには50近く幼虫が取れる場合があります。

ギラファノコギリクワガタの産卵は比較的容易な方ですが、今からの季節、とにかく暑くなるので、管理温度には注意しましょう。あまり暑すぎる場合、産まなくなったり、産卵マットが再醗酵などを起こしたりする場合がありますので、ご注意を。(^^)

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット)

2013年6月17日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

先日のヘラクレスオオカブトの産卵方法に続き、今日は幼虫飼育~羽化について紹介してみたいと思います。

まずはこれまでに飼育し、羽化してきた個体達をご紹介します。

いずれもとても格好の良いヘラクレス達です。

では本題の幼虫飼育についてご紹介したいと思います。

あくまで私のやり方ですが、このような方法で飼育しております。

【使用するエサ】お勧め度:きのこマット>完熟マット

【使用する容器】860ccプリンカップ~クリーンケースS

【えさ交換回数】途中4~5回

【設定管理温度】20~25℃前後

ちょっと掘り下げて紹介します。

<初令~2令時>

この時期は主に860ccのプリンカップで飼育します。幼虫自体そこまで大きくないですし、エサ量も適量だと思います。

<3令初期~終令>

この時期になると幼虫も大きく成長し、エサ食いも増えてきます。

♂♀の判別も容易に出来るので、♂はクリーンケースSサイズへ、♀は1500cc程度のブロー容器などで管理します。

<蛹~蛹化~羽化>

♀は最後(蛹化~羽化まで)まで1500cc程度の容器で十分です。エサ切れが無いように糞が目立ったり、マットがコバエなどによって劣化してきたら交換するようにしてやります。

以下は実際に1500ccブロー容器で羽化させた時の画像です。

【外側から見たケース全体図です】

マットは上から2cm程度の隙間を残して一杯に詰めていましたが、幼虫の喰いと沈下でだいぶ減っています。下のほうに蛹室らしき小窓が見えます。

【底面から見た蛹室】

こちらは容器底面から見た蛹室の様子です。蛹が見えるのが分かります。小型容器で管理するとこのようにほとんどといいっていいいほど底面に接して蛹化します。私の場合はこの場所を頼りに蛹化を判断します。

このような感じで蛹室を作りますが、スペース的にもこれで十分です。

次に♂の場合は終令後期までそのままクリーンSサイズ程度の容器で十分ですが、最後の蛹化の時だけは角曲がりが無いように気をつけます。

以下に紹介するのは過去にSサイズ程度のケースでヘラクレスがつくった蛹室です。

このような感じで蛹室を形成した場合、注意が必要です。角曲がりのある蛹に蛹化するからです。

実際この蛹室で育った個体は・・・

こんなかんじで羽化してきました。よほど蛹室が狭かったんでしょう。大きく曲がっています。

角が伸びきれないような蛹室を形成した場合は、蛹になる前の段階、前蛹時に取り出し、人工蛹室に移し変えるのが無難と言えるでしょう。

上記画像が人工蛹室に移し変え、蛹化したヘラクレスの蛹です。

クリーンSサイズクラスの容器で飼育すると管理は楽なのですが、蛹化の時、不完全な蛹室を形成する事が多くなります。それならより大きいケースで飼育すればよいと思いますが、スペースやエサ量の問題、そして大きいケースでも短い方向に蛹室を作った場合は結局人工蛹室に移し変えないといけなくなる事などの問題から、私はSサイズを多用しております。

ただ時には・・・

これ位同時に人工蛹室が必要になる時もあります。。。

大体このような感じで私はヘラクレスの幼虫飼育をしております。

まだまだ私の知らない方法や効率的な方法が数多くあると思います。あくまで一例として参考程度に見てもらえれば幸いです。(^^)

使用したアイテム

カブトムシ界で世界的に知名度ナンバーワンといえばヘラクレスオオカブトではないでしょうか?

今日はヘラクレスオオカブトを初めて飼育される方達の参考になればと、改めて飼育方法をご紹介したいと思います。

【飼育種】

和名:ヘラクレス・ヘラクレス

学名:Dynastes hercules hercules

産地:グアドループ

皆さんも既にご存知のようにヘラクレスには数多くの亜種があります。

リッキー、エクアトリアヌス、オキシデンタリス、レイディなどなど・・・。今日は一番代表的なヘラクレス・ヘラクレスに的を当ててご紹介したいと思います。

<初めに>

繁殖を望んでいるのならば、親となる♂♀を入手します。

力強い、しっかりとした親を容易しましょう。♂と♀の体格差があると交尾が上手くいかない場合がありますので、ある程度バランスのよい♂♀を入手するのも大事だと思います。

<熟成>

産卵を行わせる♂♀を入手したら、まずは後食を見ます。本当は正確な羽化日が分かれば目安になるのですが、曖昧な場合は後食を見ます。あくまで私のやり方ですが、ゼリーを1個投入し、1~2日で完食する位に食欲旺盛、かつよく動き回れば、ほぼ熟成している目安と考えています。

<ペアリング>

そしてペアリング・・・。

ペアリングには同居させてしばらく放置させるタイプと、♂♀を人の手で半ば強制的に交尾させるハンドペアリングがあります。私の場合はハンドペアリングタイプです。♀を置き、その後方からそっと♂を乗せます。私の場合、♀の小循板の辺りに♂の口が来るようにして置くようにしています。

そして交尾が終了したら、♀を単独飼育し、2~3日がっつりと栄養を取らせます。

<産卵セット>

そしていよいよ産卵セットです。

私はH・ヘラクレスの場合、以下の様な産卵セットで組んでいます。

【産卵に使用するマット】完熟マット、黒土マット

【セット期間】1回目:開始~約10日間程度

【産卵に使用するケース】衣装ケース中タイプ程度

【産卵管理温度】25℃前後

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】ケース底面を固くつめ(ケースの3/5位、上部2/5はフンワリと敷き詰めます)

<採卵>

ヘラクレスなどの大型カブトの場合、中型の衣装ケースでも狭い為、親♀が卵を潰さないように、セット後、10日前後で採卵を行います。♀の潜りが悪い場合は2週間~3週間ほど放っておく場合もありますので、あくまで目安です。

<卵の管理>

採卵した卵は、別の容器に入れ、管理します。

上記はプリンカップ860ccの中に採卵した卵を入れたものです。この上からマットをかぶせます。このように管理します。

このようにして、産卵セット~採卵、産卵セット~採卵・・と♀の体重が軽くなるまで産ませます。繰り返すと♀は死ぬまで産卵をしますので、死なせたくない場合は、ある程度で産卵セットを組むのをやめると良いでしょう。

大体このような感じで私はヘラクレスの産卵を行っています。

とても格好の良い虫ながら比較的容易な種ですので、入手された時には是非挑戦してみて下さい。(^^)

PS

この方法はあくまで私(Shiho)個人のやり方です。やり方は人それぞれなので、ご参考程度に見て頂ければ幸いです。

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2013年6月3日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

先日羽化報告したばかりのキュウシュウオニクワガタですが、実は既に先に羽化した個体がいまして、そちらで産卵セットを組んでいました。その割り出しを行いましたので、ご報告したいと思います。

【飼育種】キュウシュウオニクワガタ3ペアでセットを組みました。

【累代】WF1×WF1

【使用したマット】くわマット

【使用した容器】クリーンケースS

【水分量】手でぎゅっと握って団子が出来て、なおかつ水が染み出ない程度

【マットの詰め方】ケース底面7割程度固く詰めて上部3センチはフンワリと。

【設定温度】18~20℃前後

まずは組んだ産卵セットからご紹介します。

今回は「くわマット」にてセットを組みました。

セット方法を図示するとこのような感じです。

そして約1ヶ月半程度放置し・・・

割り出した結果は106頭(3ペアから)という結果でした。

今回初めてキュウシュウオニクワガタの産卵を試みましたが、上々の結果。

難しい点があるとすれば、管理温度位でしょうか・・。

キュウシュウオニクワガタは産卵&幼虫飼育共に管理温度さえクリアすれば容易に産卵、幼虫飼育出来ると実感しました。皆さんもキュウシュウオニクワガタを入手する機会がありましたら、是非挑戦してみてくださいませ。(^^)

使用したアイテム

昨年入手したキュウシュウオニクワガタが羽化しました。

おそらく月夜野では初登場だと思います。

【キュウシュウオニクワガタ♂20mm】

【飼育種】

和名:キュウシュウオニクワガタ

産地:宮崎県産

【羽化体長】♂20mm、♂17mm

【使用したエサ】

くわマット(プリンカップ200cc使用)

菌糸プリンカップ200cc

【設定管理温度】20℃前後

【羽化までにかかった時間】1~2令入して約6ヶ月程度

幼虫飼育はとても容易でした。今回はくわマットと菌糸で育ててみましたが、マット飼育の方がより大型になりました。上記画像の♂20mmはくわマット飼育です。

ちなみに菌糸プリンカップで育てた個体は

こんな感じの♂16mmでした。顎の発達も悪かったです。

菌糸カップでの羽化の様子です。

このように上面で蛹室を作り、羽化しました。

今回のキュウシュウオニクワガタの飼育は菌糸よりマットが合っている事が分かりました。

ただオオヒラタケの菌糸を使用したので、カワラ菌糸ならばまた違った結果が出るかもしれません。

またおいおい試していきたいと思います。(^^)

最近のコメント