今日はタテヅノカブトの最大種、ゴロファ・ポルテリの飼育方法をご紹介したいと思います。

【飼育種】

和名:ゴロファ・ポルテリ

学名:Golofa porteri

産地:ベネズエラ

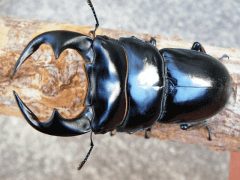

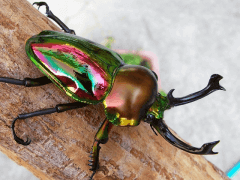

ゴロファ属の中でも大型で光沢が強く、とにかく格好の良いポルテリ。

大型の為、羽化までに比較的時間がかかるのは難点ですが、幼虫飼育、産卵ともに比較的容易で途中のえさ交換さえしっかり行えば容易に大型が狙えます。

それではまずは幼虫飼育から・・・

<幼虫飼育>

【羽化体長】♂83~91mm ♀53mm

【お勧めのエサ】きのこマット、完熟マット

【使用した容器】 1800ccブロー容器(径137mm×高さ155mm)

【えさ交換回数】途中5~6回

【設定管理温度】25℃前後

【羽化までにかかった時間】2令投入して約15ヶ月(合計17ヶ月半程度)

次に産卵セット方法ですが・・・・

<産卵セット方法>

【産卵セット内容】

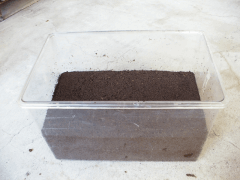

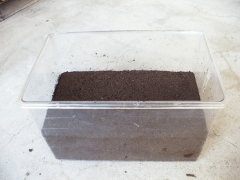

【お勧めのマット】黒土マット、完熟マット

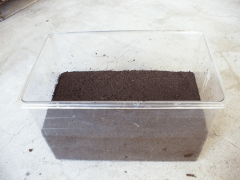

【使用するケース】クリーンケースL

【設定温度】23~25℃前後。

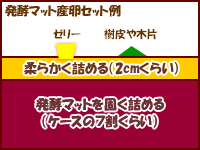

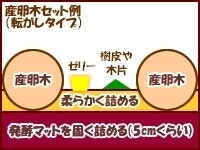

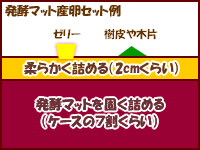

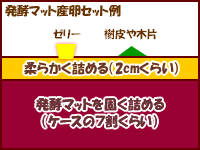

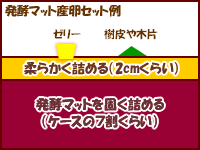

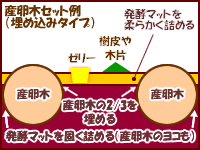

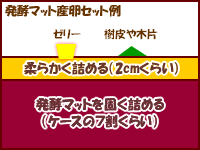

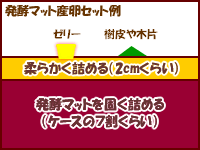

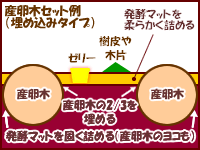

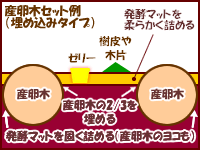

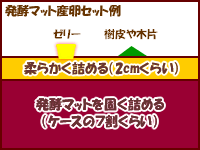

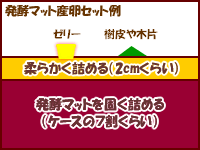

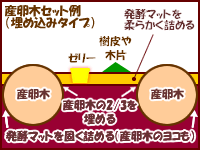

【産卵セットの内容】ケースの7割程度をほんのり固く詰める。残り2割程度はふんわりと。

水分量:適量(握って水が染み出ない程度)

【過去の実績】最大53頭の幼虫を回収

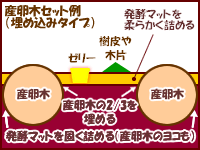

図示すると以下の様な感じになります。

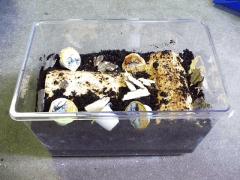

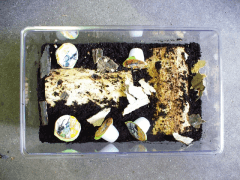

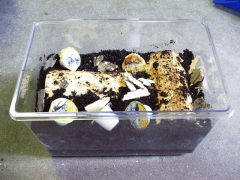

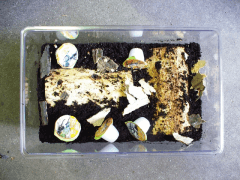

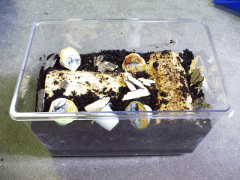

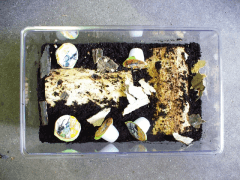

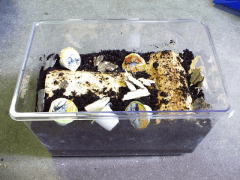

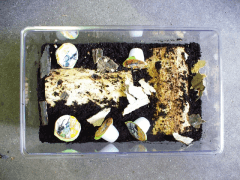

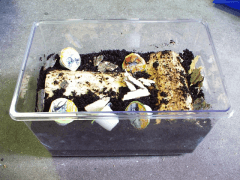

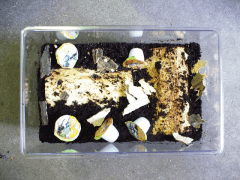

以下の画像はポルテリ♀の実際の産卵セット画像です。

ゴロファ種の場合、ケース底面を固く押詰めなくても柔らかい場所にも産ん でくれます。いわゆるばら撒き産卵タイプですので、そこまでマットを固く押詰める必要はありません。幼虫飼育も比較的容易なので、初心者向けとも言えると 思います。皆さんも機会がありましたら是非一度挑戦してみて下さいませ。(^^)

使用したアイテム

2014年3月17日

カテゴリー

使用したアイテム

きのこMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

先日、ランプリマ種のパプアキンイロクワガタの飼育方法をご紹介しましたので、今日は同じランプリマ種のアウラタキンイロクワガタについてご紹介したいと思います。

【オーストリア産のアウラタキンイロ♂♀】

【タスマニア産のアウラタキンイロ♂&♀個体】

【飼育種】

和名:アウラタキンイロクワガタ

学名:Lamprima aurata

産地:オーストラリア、 タスマニア島など

累代:CB

アウラタキンイロはパプキンの近縁種であり、風貌もとてもよ く似ています。産地ごとに特徴はありますが、顎が短く、光沢が強いのが特徴です。ほとんど大歯のタイプは見かけません。また体色はオーストラリア本土産の アウラタは♂緑や黄色が多く、♀も黄色、赤、緑色が多いです。一方タスマニア産のアウラタキンイロは♂に紫が多く、♀も青や紫の色合いが多く見られます。

<幼虫飼育>

幼虫飼育はパプキンと一緒でとても容易、温度変化にも強いです。マットでも菌糸でもどちらでも飼育可能です。お勧めはマットです。

【お勧めのエサ】くわマット、完熟マット、きのこマット、菌糸

【設定温度】23〜25℃前後。

【エサ交換回数】交換途中無し~1回程度で:120ccプリンカップ使用

【羽化までの期間】初令幼虫~約5ヶ月

<産卵方法>

【お勧めのマット】くわマット、完熟マット、黒土マット

【設定温度】20~23℃程度

【産卵セットさせる容器】クリーンケースのSS~Sサイズで十分可能。

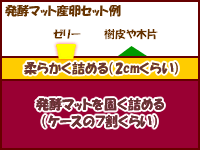

産卵もとても容易で、マットのみで沢山産んでくれます。セットの方法は図示すると

こんなかんじです。

私 の場合、産卵木は入れずに、そのままマット固めでセットします。クリーンケースS程度の容器で十分な広さだと思います。産卵数はパプキンよりは若干少なめ のような気がしています。設定温度はパプキンよりも少し低めにしています。根拠はありませんが、私が過去に飼育した時、20℃程度だと結構産卵した実績があるので、ご紹介したまでです。

こうしてみると、パプキンとほとんど同じで感じでよいのかと言うと、パプキンとは一つだけ違う特徴があるんです。それは成虫になってからの熟成の期間です。

パ プキンの場合は、羽化して1ヶ月もすればエサを食べだし、交配が可能になります。しかしこのアウラタキンイロは羽化してから後食を開始するまでが非常に長 く、半年~1年近くかかる個体も存在します。私が過去に飼育したオーストラリア本土産のアウラタは羽化してから~後食開始まで約1年2ヶ月かかった事があ りました。その間全くエサを食べずじっとマットに潜ったままです。パプキンならばもうとっくに寿命つきている期間だと思います。

パプキン とアウラタ、とてもよく似ていますが、この点だけは相違があるようです。でもそこの所だけ注意して飼育すれば、大丈夫です。成虫も幼虫もとても強く頑丈な 虫です。最近ではあまり見かけなくなっているので入手も難しいかもしれませんが、皆さんも機会がありましたら是非一度チャレンジしてみてくださいませ。 (^^)

使用したアイテム

きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2014年3月13日

カテゴリー

使用したアイテム

きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

今日はちょっと色系ノコギリ種、フルストファーノコギリの飼育方法についてご紹介したいと思います。

フルストファーノコギリといえば、その昔は大珍品だったこと もありました。元々は大型化するロンボック産が有名ですが、小型?(小~中歯)タイプの黒化型するスンバワ産のフルストファーも過去に飼育した事がありま す。下に紹介する画像は一般的な大型化する産地のロンボック産フルストファーと、黒化型タイプのスンバワ産フルストファーです。

【大型になるタイプの一般色♂ロンボック産フルストファーノコギリ】

【黒化型タイプのスンバワ産フルストファーノコギリ♂45mm】

【黒化型タイプのスンバワ産フルストファーノコギリ♀28mm】

【飼育種】

和名:フルストファーノコギリ

産地:ロンボック島、スンバワ島産など

学名:Prosopocoilus fruhstorferi

<幼虫飼育>

【お勧めのエサ】くわマット、完熟マット、きのこマット、菌糸

【使用した容器】500cc程度のブロー容器を使用

【えさ交換回数】途中1~2回でOK

【設定温度】25℃前後

【羽化までにかかった時間】2令投入して約6ヶ月(合計約7ヶ月)位

フ ルストファーノコギリの幼虫飼育ですが、とても容易です。マット、菌糸、どちらでもよく育ちます。上画像にあるロンボック産タイプの個体は容易に大型も出 ておりましたが、スンバワ島産の黒化型個体はほとんどが小~中歯タイプで羽化してきました。これで同種とは思えないほどですよね?でも途中死亡する事もな く、無事羽化してくれていました。

<産卵方法>

次に産卵方法ですが、これもとても容易な種です。かなり多産です。

マットのみでも産卵しますし、材を入れてセットしてもどちらでもOKです。私の場合はマットのみで産卵させてました。

<マット産みで産卵を行った場合>

【使用したマット】くわマット、完熟マットがお勧め

【使用した容器】クリーンケースS~M

【水分量】手でぎゅっと握って団子が出来て、なおかつ水が染み出ない程度

【マットの詰め方】ケース底面7割程度固く詰めて上部3センチはフンワリと。

【設定温度】25℃前後

まずは組んだ産卵セットからご紹介します。

「くわマット」にてセットを組んだケースです。

セット方法を図示するとこのような感じです。

<材も使用して産卵セットを組んだ場合>

【産卵に使用したマット】くわマット、完熟マット+材2本

【産卵に使用するケース】クリーンケースS~M

【産卵管理温度】25℃

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りも固く詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。

少し材の頭が出るようにセット。

画像で紹介すると・・・

このようなかんじです。

セット方法を図示すると以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

上記のような感じで1~2ヶ月もすればケース側面に幼虫が見えてくるはずです。但し産卵木を使用したセットの場合は、産卵木の方に潜ってしまいケース側面で発見するのが分からない場合もあります事をご注意下さいませ。

色虫、特にノコギリクワガタには色彩豊かな種が沢山います。そのほとんどが上記と同様のセッティングで可能です。皆さんも機会がありましたら是非トライしてみて下さいませ。(^^)

使用したアイテム

2014年3月10日

カテゴリー

使用したアイテム

きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

今日は久しぶりにパプアキンイロクワガタ=通称パプキンの飼育方法についてご紹介してみたいと思います。

パプアキンイロといえば、色を楽しむクワガタ虫として有名ですよね。♂も♀も色彩豊かで、とてもキレイな色合いを見せてくれます。下の画像は私が過去に飼育した個体達です。

とてもキレイですよね、サイズは小さいですが、まさに宝石・・・その名前が当てはまる虫達です。成虫は寒さ、暑さにも強く、日本の真冬の寒さにもある程度ならば耐えることが出来るみたいです。

【飼育種】

和名:パプアキンイロクワガタ

学名:Lamprima adolphinae

産地:イリアン、アルファックなど、産地多数

では、まずは幼虫飼育からご紹介します。

<幼虫飼育>

【お勧めのマット】完熟マット、くわマット、きのこマット、菌糸

【設定温度】20~25℃程度

【飼育する容器の大きさ】120cc程度のプリンカップでも十分です。

下に紹介した画像は私が120ccのプリンカップで羽化まで育てた画像です。2令投入でこのカップ1本羽化、羽化までに4~5ヶ月程度だったと記憶しております。

飼 育はとても容易、マット、菌糸どちらでも大丈夫です。菌糸の方が大型は出やすいですが、結構時間がかかってしまうような気がします。私はどちらかというと マット派です。設定温度ももっと低くても大丈夫ですが、♂♀を同血統で交配したい時には羽化ズレに注意が必要です。普通に飼育していても結構ズレてしまい ますので・・・。より大型を目指すならば広いスペースでどうぞ。。。

<産卵方法>

【お勧めのマット】くわマット、完熟マット、黒土マット

【設定温度】25~28℃程度

【産卵セットさせる容器】クリーンケースのSS~Sサイズで十分可能。

産卵もとても容易で、マットのみで沢山産んでくれます。セットの方法は図示すると

私の場合、産卵木は入れずに、そのままマット固めでセットします。クリーンケースS程度の容器で、50近く幼虫が取れるときもあるのでとても楽しいです。

こ~んな色合いの個体も生まれてきます。基本グリーンですが、見る角度によって様々な色合いを見せてくれます。

皆さんも機会がありましたら、是非チャレンジしてみて下さいませ。(^^)

使用したアイテム

今日は小型カブトムシ、サビイロカブトムシについてご紹介したいと思います。

【飼育種】

和名:サビイロカブト

学名:Allomyrina pfeifferi celebensis

ちょっとマイナーなかんじもするサビイロカブト。小型種ですが、体色、体毛と言った方がよいのか、ビロードのフサフサした毛並みが触り気持ちよい可愛いカブトムシです。

<幼虫飼育方法>

【お勧めのエサ】きのこマット、完熟マット、くわマット、黒土マット

【使用した容器】 460ccブロー容器(径85mm×高さ100mm)

【えさ交換回数】途中1回

【設定管理温度】25℃前後

【羽化までにかかった時間】2令投入して約5ヶ月(合計6ヶ月半程度)

サビイロカブトは飼育自体はとても容易な種です。

狭い容器で羽化まで可能、短期間で羽化まで可能、ということで、とても飼い易い種です。弊 社のマットは色々試しましたが、きのこマット、完熟マット、くわマット、黒土マット、と、どれでも羽化まで飼育可能でした。しかもどのマットで育てても頭 角が発達した大型が羽化してくれました。但し、寒さには弱い種なので、温度管理は必須だと考えます。

幼虫飼育段階の蛹の様子の画像がありましたので、ご紹介したいと思います。

この個体は♀ですが、羽化前の蛹。

この使用している容器は460ccブロー容器。このような感じで飼育しています。この時の使用マットは黒土マット。

蛹室もしっかりと作られており、蛹の状態もすごく良さそうです。

<産卵方法>

次に産卵方法ですが、こちらもとても容易で、通常のヘラクレスのようなセットを組めば大丈夫です。

【産卵にお勧めのマット】完熟Mat、くわマット、きのこマット、黒土マット

【セット期間】約2週間ごとに採卵~2ヶ月程度

【産卵に使用するケース】クリーンケースM~L

【産卵管理温度】25℃前後

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】ケース底面を固くつめ(ケースの3/5位、上部2/5はフンワリと敷き詰めます)

セット方法は図示すると以下の様な感じです。

ここで、過去に3種のマットで産卵を行ったデータがありますのでご紹介したいと思います。

【データ1】

セット内容:完熟マットを使用

使用ケース:中ケース

設定温度:25℃前後

結果:幼虫71頭+卵5個

採卵期間:1ヶ月半

【データ2】

セット内容:きのこマットを使用

使用ケース:中ケース

設定温度:25℃前後

結果:幼虫31頭+卵8個

採卵期間:1ヶ月半

【データ3】

セット内容:くわマットを使用

使用ケース:中ケース

設定温度:25℃前後

結果:幼虫75頭+卵11個

採卵期間:1ヶ月半

この時、完熟、くわ、きのこマット、3種を使用してセットを組みました。結果から言いますと、この時はくわマットが一番でした。次に完熟、そしてきのこ。くわマットと完熟マットは同等位でしたが、きのこマットはちょっとさびしい結果でした。しかしこの後、きのこマットでもう一度セットを組んでおりま して、その時は幼虫60頭ほどを回収出来ていますので、一概にダメだとは言えないと考えられます。

如何でしたでしょうか?とても容易な種ですので、是非一度機会がございましたら挑戦してみて下さいませ。とても可愛いですよ。(^^)

使用したアイテム

きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2014年2月28日

カテゴリー

使用したアイテム

きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

先日のホペイに続き、同じドルクス種、アンタエスオオクワガタの飼育方法をご紹介したいと思います。

下の画像は私:Shihoが過去に飼育し羽化させた個体達です。どれもお気に入りの個体ばかりです。

【飼育種】

和名:アンタエウスオオクワガタ

学名:Doucus antaeus

【産地】インド、ブータン、マレー、タイ、ラオスなど多数産地

さぁ、アンタエウスオオクワガタです。

長年クワカブ飼育をやっている私にとってこのアンタエウスオオクワガタ=通称アンテは気持ちの中では別格な存在です。ブーム当時はインド系アンテ10万円は普通で、幼虫も1頭1~2万円で取引されていましたことを思い出します。。。

アンテは生息分布がかなり広い為、個体形状も地域の特徴が出てそれがまた人気の秘密でもあるようです。特にインド、ブータンなどのヒマラヤ系、そして、マレー系アンテが人気があるようです。どこがどうちがうかというと、顎の内歯の厚みや位置が異なり、ヒマラヤ系アンテはボディの光沢も強いようです。

<幼虫飼育>

幼虫飼育は非常に容易、マットでも菌糸でもどちらでも良く育ちます。管理温度は16~25℃程度ならばほぼ大丈夫です。但し大型♂を作出しようとするならば、低温管理が必要だと思っていますので、16~20℃程度が理想だと考えています。以下が私が飼育するにあたっての大体の飼育方法をご紹介しておりますので、ご参考までに。。。

【お勧めのエサ】菌糸:エレメント、Basicシリーズ、マットも可能

【設定温度】16~25℃前後

【羽化までにかかる大体の時間】

♂:初令投入して~合計約12ヶ月

♀:初令投入して~半年~10ヶ月

※管理温度&飼育エサによって羽化までの時間帯は異なります。

<産卵方法>

次に産卵方法ですが、これもとても容易な種です。かなり多産です。

あくまで私のやり方ですが、アンテは長生きしますので、まずは熟成をしっかりとさせています。後食開始して約4~5ヶ月、もしくは半年位はさせています。産卵セット方法は、マットのみで行う場合と、材も入れて行う場合があります。私は主にマットのみで行いますが、一応2つのやり方をご紹介したいと思います。

<マット産みで産卵を行った場合>

【使用したマット】くわマット、完熟マットがお勧め

【使用した容器】クリーンケースM~L

【水分量】手でぎゅっと握って団子が出来て、なおかつ水が染み出ない程度

【マットの詰め方】ケース底面7割程度固く詰めて上部3センチはフンワリと。

【設定温度】25℃前後

まずは組んだ産卵セットからご紹介します。

「くわマット」にてセットを組んだケースです。

セット方法を図示するとこのような感じです。

<材も使用して産卵セットを組んだ場合>

【産卵に使用したマット】くわマット、完熟マット+材2本

【産卵に使用するケース】クリーンケースM~L

【産卵管理温度】25℃

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りも固く詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。

少し材の頭が出るようにセット。

画像で紹介すると・・・

このようなかんじです。

セット方法を図示すると以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

上記のようなかんじで約1ヶ月半~2ヶ月もすれば、ケース側面に幼虫が見えてくるはずです。もしその位経過しても卵も幼虫も見られない場合は、交配が成功していない可能性がありますので、♀を取り出し、♂と交尾させると良いと思います。

アンタエウスはとても格好の良い、まさに王者の風格を持っていると言ってもいいほどのクワガタムシです。皆様も是非機会が御座いましたら一度飼育チャレンジしてみて下さいませ。(^^)

使用したアイテム

Basicシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), Elementシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木

2014年2月25日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), Elementシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

まず、はじめに。。

飼育日記を御覧の皆様、飼育日記の更新が遅れておりましてまことに申し訳御座いません。

私事ながらインフルエンザにかかってしまい、長らく体調を崩してしまいました。私の不注意ながら、この時期いつもインフルにかかってしまいます。何とか注意 はしているのですが、なかなか体調コントロールがうまくいかないようです。本当に申し訳御座いませんでした。しかしながら次第に上向きには回復しておりま すので、また随時日記も更新していきたいと思います。今後ともよろしくお願い致します。

さて、今日は中国のオオクワガタ、ホペイの飼育方法をご紹介したいと思います。

ホペイといえば、中国のオオクワガタ、昔は日本のオオクワと同種とも言われていましたが、顎の太さ、内歯の重なり、顔状突起の鋭さなどから、わずかながら相違点があるようです。・・・とは言っても私も日本のオオクワと分からない事が多々あります。。。。

【飼育種】

和名:ホペイ

学名:Dorcus hopei

産地:中国

累代:CB

<幼虫飼育>

【お勧めのエサ】菌糸ビン、きのこマット、くわマット

【設定管理温度】20~25℃前後

【羽化までにかかる大体の時間】

<菌糸の場合>

♂10~12ヶ月程度

♀6~8ヶ月程度

<マットの場合>

♂12~14ヶ月程度

♀10~12ヶ月程度

※ただし、個体差、管理温度の差などにより幼虫期間は変わります。あくまで私が飼育した際の参考期間ですので、御了承下さいませ。

飼育はとても容易で、菌糸、マットどちらでも育ってくれます。私のお勧めは菌糸ですね。こちらの方がより大型になり良い結果が出ております。マット は菌糸系でもあるきのこマットがお勧めです。菌糸飼育より時間はかかります。メリットは菌糸飼育個体よりも腹部の肥大が少ないスマートな個体で羽化するこ とが多いです。このことは材飼育でも言えると思います。

<産卵方法>

産卵は国産オオクワガタと同様のセットでOKです。

マットのみでは産卵しずらいので材を入れます。

参考までに、材でのセット方法は・・・・・

【産卵に使用するマット】マット+材2本程度

【産卵に使用するケース】クリーンケースL程度

【産卵管理温度】25℃前後

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りは柔らかく詰める。上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。材の頭が出るようにセット。

産卵セットは図示すると以下のような感じで組みます。(参考例です)

画像で見ると・・・・

真上からの画像は・・・

こんな感じでセットします。このようにマットをそこまで深く詰める必要はありません。いわゆる「転がし産卵」で十分です。

大型になり、顎もなかなか太いクワガタです。格好よいです。皆様も機会がありましたら、是非一度飼育してみて下さいませ。(^^)

使用したアイテム

先日、南米のドウイロクワガタをご紹介しましたので、今回は豪州産のニジイロクワガタをご紹介したいと思います。

【飼育種】

和名:ニジイロクワガタ

学名 Phalacrognatus muelleri

産地:オーストラリア産

累代:CB

ニジイロクワガタ、もはや説明することもないくらい、外国産クワガタとしては有名ですよ ね。その名の通り、体色はニジイロに輝き、とても美しい種です。しかも低温、高温に比較的強く飼育も容易。。体長も60mm程度まで育つので、比較的見栄 えも良いです。まさにいいところづくしのクワガタですよね。

<幼虫飼育>

【お勧めエサ】Element800、くわマット、きのこマット、完熟マット

【えさ交換回数】Element800 2本

【設定管理温度】25℃前後

【羽化までにかかった時間】2令投入して約6ヶ月(合計8ヶ月程度)

オーストラリアを代表するクワガタと言っても過言ではないニジイロクワガタ。本当は大珍種に値すると思うのですが、飼育が容易なせいで養殖個体が増 え、生体業界では普通種的な存在になってしまっているクワガタです。とはいえ、体色のキレイさは世界一といっても過言ではなく、初めて目にした人はこんな クワガタがいるのかと思うほどです。

飼育は非常に容易な種。産卵も幼虫飼育もとても簡単。幼虫飼育では、菌糸、マットどちらでも大丈夫です。私の場合は菌糸を使用することが多いです。

画 像を公開している個体は菌糸ビン800ccを2本使用して羽化させた個体です。ニジイロの場合、蛹化前に暴れが起こり易く、この個体も2本目を半分食べた あたりから暴れだし、蛹化に至りました。マットに移し変えた方が良いかなと思ったのですが、暴れの期間も比較的短くですんでくれましたので何とか 60mmUPはいってくれましたのでホッとしております。

<産卵用法>

次に産卵方法ですが、マットのみで産ませるやり方と、材を入れてセットを組むやり方があります。別々にご紹介してみたいと思います。

★マットのみで産卵セットを行った場合★

【お勧めのマット】くわマット、完熟マットがお勧め

【使用した容器】クリーンケースM~L程度

【水分量】手でぎゅっと握って団子が出来て、なおかつ水が染み出ない程度

【マットの詰め方】ケース底面7割程度固く詰めて上部3センチはフンワリと。

【設定温度】20℃前後

セット方法を図示するとこのような感じです。

★材を使用して産卵セットを組んだ場合★

【産卵に使用したマット】くわマット、完熟マット+材2本

【使用する材】コナラ、クヌギ、レイシ、カワラなど

【産卵に使用するケース】クリーンケースM~L

【産卵管理温度】25℃

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りも固く詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。

少し材の頭が出るようにセット。

セット完了後の画像を紹介すると・・・

このようなかんじです。

セット方法を図示すると以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

上記のようなかんじで約1ヶ月半~2ヶ月もすれば、ケース側面に幼虫が見えてくるはずです。もしその位経過しても卵も幼虫も見られない場合は、交配が成功していない可能性がありますので、♀を取り出し、♂と交尾させると良いと思います。

ニジイロの産卵は結構極端な場合があります。セットを組んだとたん、爆発的に産んだり、またその逆で 長期間に渡ってダラダラと産んだりするものもあります。色虫ですが、パプキンなどと違い、寿命も比較的長いほうなので、産まない場合は、一旦セットを解除 し、再交尾させて、再セットを組むなど色々試してみるのも良いでしょう。

七色に輝くニジイロ、是非皆さんも一度トライしてみては如何でしょうか?(^^)

使用したアイテム

Elementシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット)

2014年2月17日

カテゴリー

使用したアイテム

Elementシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

今日はちょっと変わったマニアックな種、ドウイロクワガタの飼育方法についてご紹介したいと思います。

【♂参考画像29mm】

【飼育種】

名称:ドウイロクワガタ

産地:アルゼンチン

累代:CB

南米の色虫、ドウイロクワガタです。今現在ワイルドものの入荷があるかどうか は分かりませんが、昔は大体冬場11月~3月辺りにワイルドものが入って来ていました。南米産のニジイロクワガタといったような風貌をしております。ただ ニジイロと違いとても小型です。飼育は以外と容易な種です。

<幼虫飼育>

【お勧めのエサ】完熟Mat、くわマット

【使用した容器】 800ccPPボトルの空容器使用

【えさ交換回数】途中1回の計2回

【設定管理温度】20℃前後

【羽化までにかかった時間】2令投入して約8ヶ月(合計10月程度)

私の場合は低温で、マット飼育で管理しました。特に難しい面はなく、普通に羽化してくれました。低温気味にもかかわらず羽化まで1年はかかりませんでした。

<産卵方法>

<産卵用法>

次に産卵方法ですが、マットのみで産ませるやり方と、材を入れてセットを組むやり方があります。別々にご紹介してみたいと思います。

★マットのみで産卵セットを行った場合★

【累代】WD♀

【使用したマット】くわマット、完熟マットがお勧め

【使用した容器】クリーンケースM~L程度

【水分量】手でぎゅっと握って団子が出来て、なおかつ水が染み出ない程度

【マットの詰め方】ケース底面7割程度固く詰めて上部3センチはフンワリと。

【設定温度】20℃前後

セット方法を図示するとこのような感じです。

★材を使用して産卵セットを組んだ場合★

【産卵に使用したマット】くわマット、完熟マット+材2本

【使用する材】コナラ、クヌギ、レイシ、カワラなど

【産卵に使用するケース】クリーンケースM~L

【産卵管理温度】25℃

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りも固く詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。

少し材の頭が出るようにセット。

セット完了後の画像を紹介すると・・・

このようなかんじです。

セット方法を図示すると以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

上記のようなかんじで約1ヶ月半~2ヶ月もすれば、ケース側面に幼虫が見えてくるはずです。もしその位経過しても卵も幼虫も見られない場合は、交配が成功していない可能性がありますので、♀を取り出し、♂と交尾させると良いと思います。

ドウイロクワガタ、私も過去に数度しか飼育した事がありませんが、特に難しいといった印象は ありませんでした。ただ当時は希少だっただので、慎重に低温で管理したという思い出があります。もしかするともう少し高温(25℃位)でも大丈夫なのかも しれませんが、私の場合は20℃程度の管理だったので、あえてこの方法でご紹介させていただきました。変わった体色、風貌、とても魅力的な虫ですよ。 (^^)

使用したアイテム

今日はダイオウヒラタクワガタの飼育方法についてご紹介してみたいと思います。

個人的にとても大好きなダイオウヒラタ!かなり格好よいです!

【飼育種】

和名:ダイオウヒラタクワガタ

学名:Dorcus bucephalus

産地:西ジャワ産

累代:WF1

<幼虫飼育方法>

【使用にお勧めのエサ】菌糸、きのこマット、くわマット

【マット飼育の場合に使用した容器】 900ccブロー容器 程度

【菌糸飼育の場合】 1100cc菌糸ボトル2本、もしくは1100ccと1400ccの2本

【えさ交換回数】途中1回

【設定管理温度】25℃前後

【羽化までにかかる時間】2令投入して約10ヶ月(合計12ヶ月程度)

幼虫飼育は菌糸ビン、マットどちらでも大きく育ってくれます。菌糸ビン飼育に比べると若干時間はかかりますがマットでも大きくなってくれます。菌糸 飼育の場合は管理温度にもよりますが、投入より半年~10ヶ月程度で羽化してくれています。♀ならばもっと早く、半年程度です。

<産卵用法>

産卵方法ですが、マットのみで産ませるやり方と、材を入れてセットを組むやり方があります。別々にご紹介してみたいと思います。

★マットのみで産卵セットを行った場合★

【累代】WD♀

【使用したマット】くわマット、完熟マットがお勧め

【使用した容器】クリーンケースM~L程度

【水分量】手でぎゅっと握って団子が出来て、なおかつ水が染み出ない程度

【マットの詰め方】ケース底面7割程度固く詰めて上部3センチはフンワリと。

【設定温度】25℃前後

産卵セットを組む手順をご紹介します。

セット方法を図示するとこのような感じです。

★材を使用して産卵セットを組んだ場合★

【産卵に使用したマット】くわマット、完熟マット+材2本

【使用する材】コナラ、クヌギ、レイシ、カワラなど

【産卵に使用するケース】クリーンケースM~L

【産卵管理温度】25℃

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りも固く詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。

少し材の頭が出るようにセット。

セット完了後の画像を紹介すると・・・

このようなかんじです。

セット方法を図示すると以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

上記のようなかんじで約1ヶ月半~2ヶ月もすれば、ケース側面に幼虫が見えてくるはずです。もしその位経過しても卵も幼虫も見られない場合は、交配が成功していない可能性がありますので、♀を取り出し、♂と交尾させると良いと思います。

今の時期は寒いので、温度管理には注意してあげて下さい。後、可能ならば湿度も調整してげると更に良いと思います。加湿器などを上手く利用して色々と工夫してセットを組むのもクワガタ飼育の楽しさだと思いますよ。ご参考までに・・・。(^^)

最後に、今回ご紹介したのは西ジャワ産ダイオウヒラタ。

東ジャワと比べると顎を閉じた時に若干閉じた形の形状が異なる事で区別されているようです。

少し詳しく述べると・・・・

東ジャワ産:両顎を閉じた時、合わせた所が平行になる。

西ジャワ産:両顎を閉じた時、合わせた所が少し山型になる。

今回の個体は西ジャワ産に当たります。ただこれは絶対ではなくあくまでも傾向にあるそうです。

またダイオウヒラタはジャワの特産種で、スマトラヒラタやパラワンヒラタなどのtitanus属とは別種らしいです。この顎の鋭い湾曲!

初めて見たときこの形状に惹かれました。まだ飼育したことのない方は是非挑戦してみて下さい。格好良いですよ~。(^^)

使用したアイテム

2014年1月30日

カテゴリー

使用したアイテム

きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット)

最近のコメント