先日入手した沖縄マルバネクワガタの産卵セットを行いました。

(※一部画像がアップ出来ません。御了承下さいませ)

【飼育種】

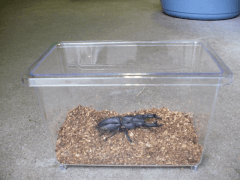

和名:オキナワマルバネクワガタ

学名:Neolucanus okinawanus

産地:日本国沖縄

累代:WD

【飼育種】オキナワマルバネクワガタ

【累代】WD♀よりの持ち腹

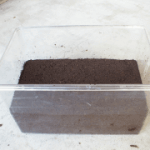

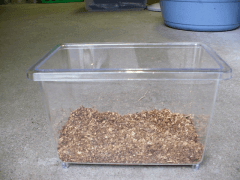

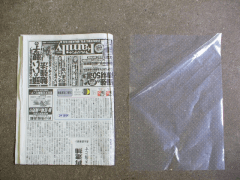

【使用したマット】黒土マット

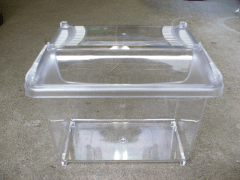

【使用した容器】クリーンケースM

【水分量】手でぎゅっと握って団子が出来て、軽く揺らしたら崩れる程度(水分若干少なめ)

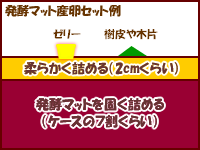

【マットの詰め方】ケース底面2割程度固く詰めて上部はフンワリと。

【設定温度】25~27℃前後

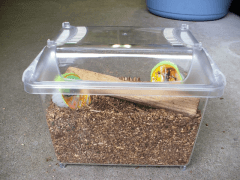

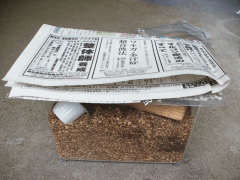

固く詰めたマットの上にフンワリとマットを敷きます。

転倒防止の木片とエサを入れます。

間に新聞紙を挟んでセット完了

セット方法を図示するとこのような感じです。

初挑戦のオキマルです。

本来、この虫は沖縄本島の北部:ヤンバルに生息しており、シイの樹のウロ溜まりにあるフレーク状のほぼ土化したようなマットで産卵&幼虫も育つそうです。

今回は弊社の中で一番それに近いと思われる黒土マットで挑戦してみました。なかなか産卵など難しい種と聞いていますので、どうなるか結果が楽しみです。

オキナワマルバネ以外にも他の亜種の国産マルバネも入手していますので、そちらもまた追ってご報告したいと思います。

使用したアイテム

8月に産卵セットとした国産オオクワガタの割り出しを行いました。

今日はその結果をご報告したいと思います。

※只今デジカメ故障により画像がアップできません。一部過去の画像&データでご紹介します事を御了承下さいませ。

【国産オオクワガタ♂参考画像】

【飼育種】

和名:国産オオクワガタ

学名:Dorcus hopei binoduosus

産地:日本国

累代:CB

今回は菌床産卵で産ませました。

=菌床産卵でのセット方法=

【使用したケース】 クリーンケースLサイズ

【使用した菌床】Basicクヌギブロックまるまる1個

【周りを埋め込んだマット】きのこマット

【水分量】菌床はそのまま、マットは少し水分少なめ

【設定温度】24~25℃程度

産卵セットは以下のような感じで組みます。(参考例です)

①まずケースを用意します。このケースはクリーンケースLサイズです。

②次にケース底面にマットを入れます。底2~3cm程度敷き詰めます。

今回使用したマットはきのこマットです。

③次に袋から出した菌糸ブロックを丸ごと入れます。

ケースに入りきらない場合は菌糸ブロックを削って入れてもOKです。

今回の場合産卵種がオオクワですので完全に埋めきる必要はありません。

半分か1/3程度でOKです。

⑤ゼリー、生体♂♀を入れます。

⑥フタをして完成です。

【横から見た画像】

上記が産卵の手順です。

気になる結果ですが、セット開始~2ヶ月程の割り出しで・・・

・菌床内から幼虫19頭、卵2個

マット内から幼虫9頭

【結果】幼虫28頭、卵2個

という結果でした。国産オオクワガタにしてはまずまずの結果だと思います。

今回は菌床産卵での産卵セットでしたが、材でやっても勿論OKです。それぞれの特性を考えて皆さんのお好みでどうぞ。(^^)

使用したアイテム

先日アカアシクワガタWDを入手しましたので産卵セットを組みました。今日はアカアシクワガタの産卵セットをご紹介します。

わたしの場合、アカアシには以下のようなセッティングを組みます。今回は完熟マットを使用しました。

【産卵に使用したマット】完熟マット+柔らかめのコナラ材2本

【産卵に使用するケース】クリーンケースM (W305×D195×H232)

【産卵管理温度】20~23℃(若干低温気味)

【水分量(湿度)】多からず少なからず

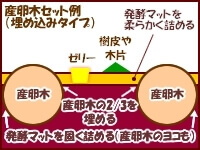

【セット方法】ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りも固く詰める。上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。少し材の頭が出るようにセット。

セット方法を図示してみました。以下の様な感じです。(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

このような感じでセットを組んで約2ヶ月程度放置します。(勿論その間えさ交換はします)私はクワガタの場合なるだけ採卵はしない派ですので、幼虫が孵化してくれるまで待ちます。もし早くに材がボロボロに齧られてしまっていた場合には新しい材を追加交換します。

設定温度はアカアシクワガタの場合、高山系の為、少し低め(20~23℃前後)で組んでいます。昨年は31頭の幼虫が取れました。今年も沢山産んでくれる事を期待します。

使用したアイテム

今日は過去の記事でも紹介したことがあるのですが、越冬するタイプのクワガタの冬場の管理についてご紹介したいと思います。

代表的な越冬クワガタと言えば、おなじみ国産オオクワガタですね。私:Shihoなりのやり方にはなりますが、国産オオクワガタを例にとって越冬のやり方をご紹介したいと思います。

※この記事は過去にも紹介したことがありますゆえ、画像&文章など重複しております事を御了承下さいませ。

・国産オオクワガタ成虫の場合

国産オオクワガタの越冬の方法について画像で説明したいと思います。

今回越冬をさせるのは国産オオクワガタ♂1頭です。

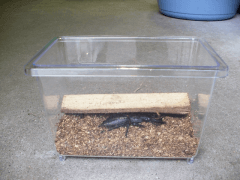

・まず用意したのはクリーンケースSS です。オオクワガタ1頭程度ならこの大きさでも十分だとは思いますが、

もっと大きくても全然構いません・・・というよりスペースは広い方がより良いです。

・越冬させるマット、前回はほだマットを使用しましたが、どんなマットでも構いません。可能ならば粒子が粗く、空気が含みやすいものが私は好きです。少し加水し、水分調整をします。この際、マットが固まる位の水分量では多すぎます。水分は少なめにします。弊社の商品ですと きのこMatをオススメいたします。

・今回の越冬の主役:国産オオクワガタくん

・さぁセット開始です。まずはケースにマットを軽く敷き詰めます。マットは押詰めません、軽くです。

・主役の国産オオクワガタくんを入れます。

・わたしの場合ですが、生体が隠れれるように木片を1~2本入れます。

・その上からまたマットを軽くかぶせます。この時も押詰めずに軽く空気を含ませるような感じでかぶせます。

マットはケース高さの約8割程度までかぶせます。

・上部には転倒防止の木片とゼリー。完全に潜って上部に出てこなくなったらゼリーは撤去しても良いですが、

セット初めの時は越冬のスイッチがまだ入り初めかどうかの時期ですので、一応ゼリーは入れておきます。

・フタをして完了。

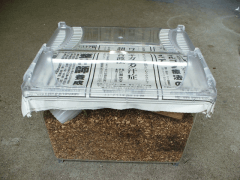

・上の段階のままでもOKですが、コバエ等から守る為に新聞紙とディフェンスシートを用意する手もアリです。

・ディフェンスシートを容器の大きさに切って乗せます。

・次に新聞紙を乗せます。私はいつも2~3重に折り曲げます。

・最後にフタをして完成です。

如何でしたでしょうか。

私は越冬するクワガタは上記のような方法でセットします。

また国産オオクワガタだけでなく、外国産のクワガタでも台湾オオクワガタ、ホペイなどは越冬させます。

それと形は似ていますが、国産ヒラタは厳しい寒さにはあまり強くはありません。

私なりには越冬は極力控えた方が良いと判断しています。ご参考までに・・・。

・国産クワガタ幼虫の場合

今度は幼虫の場合ですが、冬場に温度管理をすれば、冬の間もエサを食しますので成長を続けます。

常温管理の下におけばある程度の寒さに達した時点で越冬し始めます。この間はエサを食さないので成長は止まります。

やり方は飼育される方のお好みで選んで頂ければと思います。

より自然に近い方法がお好みならば常温飼育、冬場も成長させたいのであれば温度管理飼育・・・とうい具合です。温度管理の方法については先日の日記でご紹介しておりますのでそちらを御覧頂けますと幸いです。

これから寒い冬が来ますが、皆さん一緒に頑張っていきましょう。(^^)/

使用したアイテム

ギラファノコギリクワガタの羽化報告です。

※只今、PC不調の為、新しい画像をアップ出来ません。画像は参考画像になります事を御了承下さいませ。

参考画像:ギラファノコギリ♂

【飼育種】

和名:ギラファノコギリクワガタ

学名:Prosopocoilus giraffa keisukei

【羽化体長】♂103mm

【使用したエサ】菌糸ビン:Element1100

【えさ交換回数】 途中なしの1本羽化

【設定温度】23~25℃前後

【羽化までにかかった時間】2令投入して約7ヶ月(合計約9ヶ月)

飼育は非常に容易な種です。今回はElement1100を1本使用

菌糸ビンはほとんど食い尽くされており、土化した感じで蛹室を形成し、蛹室はいつものように斜めに形成されており、相変わらず狭そうな感じが見られましたが、無事羽化。何とか1本で羽化させたかったので、ギリギリ菌糸ビン交換のタイミングを遅らせました。

この個体は103mm。ケイスケイギラファとしては小さい方だと思いますが、それでも100mmを越えるとまずまずの迫力です。この位のサイズになるとケイスケイの特徴がよく表れはじめますね。菌糸ビン1本羽化ですから合格ラインです。

ムシキング全盛期に大人気を誇ったギラファノコギリ、子供達の中では今でも安定した人気を誇ります。是非機会がありましたら飼育してみて下さいませ。(^^)

使用したアイテム

先日の日記で冬場の温度管理対策として簡易温室での対策を紹介しましたが、他には何かないか考えてみたいと思います。

これはあくまで私、Shihoが考えうる方法をご紹介するもので、他にも様々な対策案があると思います。ご参考程度に見てもらえれば幸いです。

冬場は当たり前ですが、気温が下がります。

気温が下がる中、温源を使用するエアコン管理や、簡易温室を利用せずに何とか乗りきる方法はないのでしょうか?

いくつか例を挙げて見たいと思います。

・日中、日が当たる部屋の影になる場所に置く

これはごく当たり前の事を言っています。日中などに日差しが入り、部屋全体が比較的暖かくなる場所に置くということ。但し日光を直接当ててはダメです。あくまで影の場所において下さい。一度温度計を置いてその部屋がどれ位の温度になるか計ってみるのも良いでしょう。

・発泡スチロール箱やダンボール箱に入れて管理する

管理する時、棚の上でそのまま管理するのではなく、ダンボール箱や発泡スチロール箱に入れて管理するやり方です。外からの見栄えは悪くなりますが、ダンボールや発泡スチロールは保温性があります。入れた周りの隙間などに新聞紙や綿などを入れても良いと思います。

・土やマットに埋める方法

衣装ケースなどに菌糸ビンやケースに入った成虫などを入れ、その周りをマットや土、腐葉土などでフタの部分まで埋めるという方法です。ここでのポイントは地面となるマットなどは固く敷き詰めないで、軽くフンワリと敷くのがポイントです。空気が含めばより保温性が高まると思いますので・・・。

・プチプチやアルミマットなどのクッション材をケースや菌糸に巻く

菌糸ビンや飼育ケースなどに、プチプチやアルミマット(薄いやつ)などのクッション材を巻いて管理する方法です。寒さが直接当たらないように防護するといったやり方です。衣装ケースなどに一緒にまとめて入れ、その周りを全体的に巻いても良いかとは思います。

・水を張った水槽や衣装ケースなどに入れる方法(温源利用あり)

夏場にはよく聞く方法です。水を張った水槽や衣装ケースに上面が出るようにして水の中に入れます。ただしこの方法は冬場はかなり水も冷たくなると思いますので、自然的な方法からは外れますが、熱帯魚の温度を保つ熱源を入れてやると良いかと思います。これにより水が温められて適温になるかと・・・。サーモまでつなげれば、よりベストだと思います。先日紹介した簡易温室が空気を暖めるバージョンならば、こちらは水を温めて利用するバージョンといったかんじでしょうか・・・。

如何でしたでしょうか?

正直、温源を使用した対策には及ばないとは思いますが、何もしないよりは少しは効果があると思います。勿論この他にも色々とやり方は沢山あると思います。皆さんも色々と工夫をしてこの冬を乗り越えましょう。(^^)

使用したアイテム

毎年恒例!冬場の温度管理。

Shiho自作の簡易発泡スチロールによる簡易温室の紹介です。

あらかじめ御了承を得たいのですが、この記事は毎年紹介しておりますので、何度もお目にかかられた方も多いと思います。ですが、今年からはじめられたクワカブ初心者の皆様や当日記を初めて御覧になられている方達の為に少しでもお役に立ちたいと思い、しつこいながらも今年も紹介させて頂きたいと思います。内容は例年と同じ重複しております。御理解&御了承の程よろしくお願い致します。 m(_ _)m

さぁ、日々だんだんと寒くなってきました。日中はまだまだ暑い日もありますが、 朝夕はめっきり涼しくなりました。外国産のクワカブにとっては日本の冬は寒さの厳しい時期です。では、 クワカブを冬場にどう管理するか?

日本の虫は、元々この日本の四季のある環境に順応しており、氷点下になる冬でも乗り越えられる能力を持っています。ですが、外国産の虫についてはこの能力は持ち合わせておらず(一部例外もある)、日本の虫と同じように常温飼育をしてしまっては、 かなり動きが悪くなり、場合によっては死亡してしまいます。

それではどうすれば良いのか?

答えは温度管理をしてあげれば良いのです。

簡単に答えてしまいましたが、この温度管理、結構大変で苦労している方も多いと思います。

大量に虫を飼育されている方等は、一部屋ごと空調(エアコン)による温度管理をされている方が多いようですが、少量を飼育されている方、 電気代を考えて一部屋エアコンを常時つけられない方も多数いらっしゃると思います。

そんな時は簡易温室を作ってみるという手があります。

簡易温室には、ガラス温室を利用した立派なものもあれば、メタルラックにビニールをかぶせたもの、 ダンボールや発泡スチロールを工夫して作ったもの等、工夫次第で色々手作りする事が可能です。

今日はその中で少量飼育の方の場合を想定して、発泡スチロールでつくった簡単な温室をご紹介します。

【3つの発泡スチロールを使用した小型簡易温室】

まず同じ大きさの発泡スチロールを用意します。

3つの発泡の内、2つを底面をカッターでくり抜き、キャンプ等で使用するバーベキュー用の金網をおきます。

残り一つは一番底面になるのでそのままですが、温度源となるものを置きますので、コードの穴を開けます。 今回は電気あんかを温源に使用しました。

コードの穴の部分は切り取った部分を少し小さくして再度はめ直すとよいでしょう。

3つそろって下のような感じです。

後は重ねて、2つの段の上に飼育する虫を置くだけです。

この温室は小さいので多数の数は置けません。

また温源も電気あんかと比較的弱めの温源であるため、外気温が凄く寒い場合には、中が低くなる場合もあります。 置く場所などを選んで、 適温になるように調整しましょう。

中に温度計を1本入れて確認すると良いと思います。

この様な感じで小型のものならば結構簡単に作れます。

後は飼育の数に合わせて土台を選び、それにあった温源を選択するとよいでしょう。

温度が高く上がりすぎるような温源(小型電気ヒーター)等は、 コンセントとの間にサーモを接続して温度設定をしてあげれば、 一定の温度を保つ事も可能です。

また、より広く、ちょっと本格的なものを作りたいならば、月夜野きのこ園で販売している「組立式簡易温室 グリーンキーパー」を使用すればより簡単に簡易温室が作れます。

一番下の棚に温源となるものを入れて後は密閉するだけ・・・。

温源とサーモを接続してコンセントに差し込めれば、容易に温度管理が可能です。内部に小型ファンを入れれば空気も循環して全体的にムラなく温度管理が出来るでしょう。

ご紹介したのはあくまで簡易温室ですが、以外となかなか役に立つものです。 しかし皆様の住んでいる地域地域によっては能力に差が出てくることもあります。 例えば北海道で使用するのと沖縄でしようするのとでは全然違ってきます。 それぞれの管理する部屋にあった温室作りが大事だと考えます。 しっかりと温度対策をして厳しい冬を頑張って乗り切りましょう。 (^^)

使用したアイテム

まだまだ暑さは残るものの、秋の気配がいっそう増してきましたね~。朝晩は少し肌寒いくらいです。

少し早いかもしれませんが、今年の夏の様子を振り返って見たいと思います。

今年はとにかく暑かったですね~、それにつきます!

雨もかなり少なく、7月前半こそ梅雨の明け直後の雨量でまだまだ樹も大丈夫でしたが、

それからが少雨となり、水分がないせいで樹液も出にくくなっていったような気がします。

樹の周りの草などは7月末くらいには枯れ、一部の樹達も枯れているように葉がどんどん落ちていました。あきらかに水不足のかんじでした。

クワガタが活発に行動するのが6月~7月下旬位。カブトが7月中旬~8月中旬位だと私的には感じています。

クワガタは平年並みより少し少ない位、あまり大型が採集出来ませんでした。

カブトの発生は遅くなかなか採集困難だったような気がします。しかもカブト♂が小さい・・・。極小角の個体ばかりが目立ちました。

※ 採集の感じ方には、勿論地域差などがありますので御了承下さいませ。

とはいえ、今年の夏もとっても楽しめました。

まだ9月いっぱいはコクワやヒラタなどの黒虫系は少ないながらも活動していると思いますので、来年の為の新ポイント発見や下見の為、9月いっぱいはフィールドに出てみたいと思います。

皆さんもまだまだ活動している虫たちに会いに行ってみませんか?(^^)

PS

PC不調のせいで画像アップが出来ず文章のみの日記になりまして、読みずらいとは思いますが、御理解下さいませ。

飼育担当:Shiho

使用したアイテム

月夜野きのこ園飼育日記担当のshihoと申します。

飼育日記を御覧の皆様、大変ご無沙汰しておりました。当パソコンの故障によりしばらくの間、日記を更新出来ずにいました。

色々な故障箇所があり、修理に思った以上の時間がかかってしまいました。

実はまだ完全な状態ではないのですが、何とか記載程度は出来るようになりうましたので、今後はまた頑張って飼育日記をUPしていこうと思います。

また色々とご迷惑をおかけするかもしれませんが、どうぞ今後とも宜しくお願い申し上げます。とりあえず今日はご挨拶まで・・・。

飼育担当:Shiho

使用したアイテム

先日、お客様より、ニジイロクワガタの産卵について質問が来ましたので、今日はちょっとふれてみたいと思います。

【飼育種】

和名:ニジイロクワガタ

学名 Phalacrognatus muelleri

産地:オーストラリア産

累代:CB

皆さん、既にご存知、七色に輝くクワガタ、ニジイロクワガタです。

この虫はとても丈夫で、暑さ、寒さにもとても強い虫です。とは言っても毎日30℃を越すような日本の夏の暑さはちょっと厳しいですが・・・。

寿命も長く、とても飼いやすい種だと言えます。

質問があった産卵セットですが、私の場合、しっかりと熟成した♂♀を用意し、1週間ほど同居させます。オオヒラタの様に♀殺しが起きやすい種ではないので、同居で安心です。

それから、♀のみを産卵セットに投入します。産卵セットはマットのみでも、材を入れてもどちらでもOKです。私はマットのみの産卵派なので、図示すると以下の様な感じになります。マットのお勧めは、くわマット、完熟マットです。

このようなかんじで約1ヶ月半~2ヶ月ほどセットを組みます。設定温度は私は25℃程度で調整しています。

途中ケース側面や底面に幼虫が沢山見えてきたら、一度回収しても良いでしょう。あまり長時間放っておくと、♀が子喰いする可能性もあるのでご注意を・・・。

ニジイロの産卵は結構極端な場合があります。セットを組んだとたん、爆発的に産んだり、またその逆で長期間に渡ってダラダラと産んだりするものもあります。色虫ですが、パプキンなどと違い、寿命も比較的長いほうなので、産まない場合は、一旦セットを解除し、再交尾させて、再セットを組むなど色々試してみるのも良いでしょう。

七色に輝くニジイロ、是非皆さんも一度トライしてみては如何でしょうか?(^^)

最近のコメント