3月に入りました。

今年はかなりの暖冬のせいか、この時点で既に全国的にはちらほらと既にクワガタが採れたという情報が入って来ております。

昨年は私も4月上旬には既にフィールドでもクワガタの姿を見ることが出来ました。

そう考えると、あともう一ヵ月もすれば今年のクワカブ採集がスタートということになります。

そこで、採集が本格化する夏を前に、クワガタ採集における準備、採集のコツ等を少しづつではございますがご紹介をしていきたいと思います。

ご紹介するポイントとなるのは、

・採集に必要な道具など

・採集のポイント、コツなど

・採集する木の紹介など

・採集方法など

等です。

これらの記事は毎年毎年ご紹介しております。

毎回ご紹介しているので、「またこの記事か!」、とお思いになられる方もいらっしゃると思いますが、今年より初める初心者の皆様もいらっしゃると思いますので、大変恐縮ですが再度ご紹介してみたいと思いますので、ご理解頂ければ幸いです。

では、まず今回はクワガタ採集をする為に必要な道具をご紹介してみたいと思います。

昆虫を採集する時、皆さんはどうやって捕まえますか?

そのまま素手で捕まえるという方もいらっしゃるでしょう。それはそれで十分よいのですが、採集するにあたり、少しの道具を使うことでより捕まえやすく、かつ安全に採集することが出来ると考えます。

今回ご紹介するのはあくまで私個人:Shihoの使用している道具等です。勿論人によっては自分に合った様々な道具が存在すると思いますので、あくまでご参考程度に読んで頂ければ幸いです。

【服装・身なり】

まずは道具というより、身に着けるものからご紹介したいと思います。

これはもう常識ですよね。

自然の中には色々な虫がいます。

人間の体に害を及ぼす虫も沢山存在するわけです。最近特によく聞くのが「マダニ」です。勿論マダニ以外にも蚊やアブ、ヒル、ハチ、など沢山の虫が寄ってきます。

そして虫だけではありません。草むらや木に登ったりする際に、身体を傷つける野バラや葉っぱ、木切れなど沢山の危険なものがあります。

また画像の服は少し黒っぽい服ですが、可能ならば白色に近い服だとより良いと思います。黒っぽい服はハチに狙われやすいと聞きます。

こういったものから少しでも身体を守るために肌を表に出さないように装備して出かけましょう。

帽子、夏の山には必需品です。

夏はとても日差しが強くなります。最近は夏になるとよく熱中症で病院に運ばれる方が多数いらっしゃいますので、しっかりと帽子をかぶって対策をしましょう。

また帽子は日差し対策だけではなく、頭を防護してくるという役目ももっています。

攻撃性の強いスズメバチは黒い頭髪等を狙って襲ってくる傾向があるようですので、帽子は必需品です。

白系の帽子の方が攻撃されにくいと言われています。

【攻撃的な性格を持つスズメバチ】

手袋、これも必需品ですよね。

野外の草木は思ったより鋭くてすぐに手が切れてしまいます。

普通の軍手でも良いですが、この画像の手袋は手のひらの部分がゴムで覆われている頑丈なタイプです。これならば多少のものならば安心して掴むことが出来ます。

長靴。草むらには様々なものが潜んでいます。

その代表格が毒ヘビの「マムシ」です。

【2018年度に遭遇したマムシ】

近づいた覚えがなくても気づかずにそのテリトリーに入ってしまって攻撃を受けてしまう例は数えきれないほどあります。

そういった意味でも長靴は必需品です。

この画像の長靴はひざのすぐ下あたりまでくるタイプです。

でもいくら長靴をはいているとはいえ、注意は絶対必要です。襲われないことにこしたことはありませんからね。

タオル。

これは言われなくても皆さん身に着けていくと思います。

私は長めに折りたたんで首と服の回りに埋め込んで、首の隙間からの虫や草などの侵入を防ぎます。

勿論、汗も吸い取ってくれるので、これも必需品でしょう。

【採集道具】

次に私が日頃使っている採集道具をご紹介したいと思います。

虫とり網です。よく100円ショップでも売られている大き目の網です。

こういう大きい網で捕獲する場合は、くっついている樹の下に網を受け皿のようにして置き、その上で網のへりで樹を揺すります。

そうすれば振動を感知した虫が落ちてきて下にある大きな網に入る・・・そういう採り方をすれば良いかと思います。

上記網は私の手作り。4~5mの釣竿の先に幅15cm位のエビ取り用網をつけたもの。

小さなエビ取り網の方が、 枝が分かれている間にいた時などの隙間に入り込みやすいので便利。

なかり長く伸ばせることが出来ます。ルッキング採集の場合には必需品。

懐中電灯(大)です。

結構大き目の懐中電灯で、光の強さも強く、かなり遠くまで光が届きます。

暗い所で回りを照らしたり、灯火採集の際にとても重宝します。

こ ちらも懐中電灯ですが、小さいペンライトタイプです。大きさは15cm程度。

このライトは主に樹のウロ(穴)の中を照らす時に使用します。

オオクワガタ、 ヒラタクワガタ、コクワガタ、スジクワガタ、ネブトクワガタなどのウロや樹皮裏などに潜むクワガタの発見に重宝します。

通称:掻き出し棒:これで樹のウロの中や樹皮裏を探ります。

ウロや樹皮裏などに潜むクワガタを発見する時には、これは絶対必需品!

主にウロの中にいるクワガタを採集する際に使用します。

先が真っすぐな物と、鍵状になっている物と2種類あるとより便利です。ウロの中のクワガタの顎を掴み、これで引っ張りだす事ができます。

しかし結構力が入りすぎる場合がある為、引っ張る時はある程度の加減が必要。

必要以上に力を入れるとクワガタのアゴなどが折れてしまうのでご注意を。

ハンドスコップ。

日中に樹の根本などに潜っているカブトムシなどを掘り起こして捕まえる時に使用します。

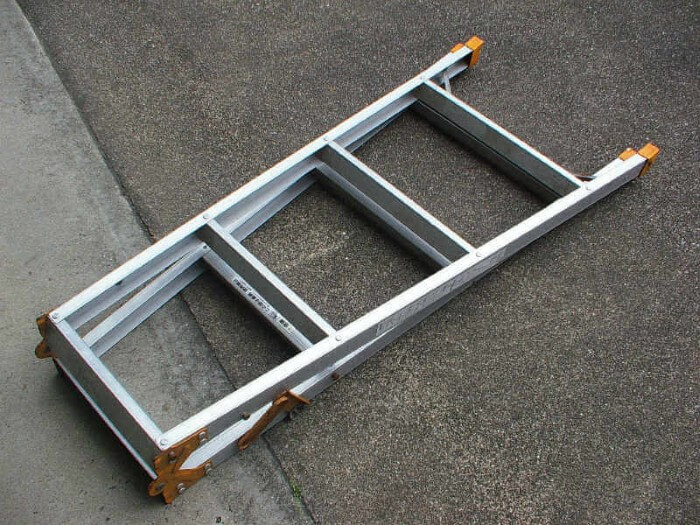

樹の高い所に登る時に使用します。

樹のウロが手の届かないような高い場所にあった時、そーっと脚立を立てて静かに上ってウロを見ます。

小さなマスに一頭ずつ入れます。

入れられる数は限られていますが、個別に仕切られている為にお互いに噛み合うなどの喧嘩の心配はありません。

一頭一頭をきれいな状態で捕獲したい時には便利。

まとめて大量に入れることが出来ますが、ルアーケースのように仕切りがない為、中で噛み合いや喧嘩が起こる可能性があります。

それでも大量に入れられるのは便利ですね。

【予防薬】

いくら完全防備をしているからといっても、やはり虫などに刺される場合があります。そんな時の為に私は以下のようなものを常備持っていくようにしております。

虫よけスプレー(右2つ)、虫さされ薬(左)です。

ここ数年「マダニ」などで騒がれているように虫よけ対策は必要だと考えます。

右2つの虫よけスプレーはマダニ対策にも適応したものらしいです。強力タイプ。

そしてそれでも刺された場合には、左の虫刺され薬を・・・。持っていれば安心ですので、なるべく常備するように心がけましょう。

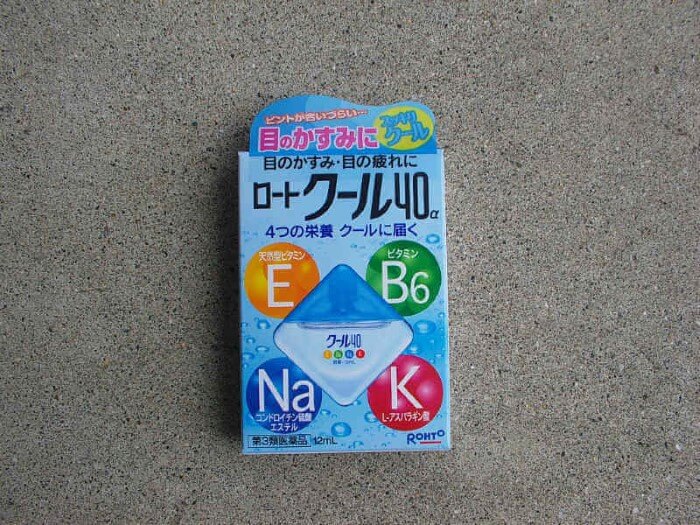

目薬。これ結構必需品です。

採集に行くと、なぜか必ず小さいコバエみたいなものが顔の回りにまとわりついてきて、スキあらば目の中に入ろうとするんです。

ナゼなのか理由は分かりませんが、これがかなりやっかい。

何度目の中に入られて嫌な思いをしたことか・・・。

そういう時には目薬は必需品です。

目に入った虫を排除した後に消毒するようなかんじで目薬をつけるようにしています。

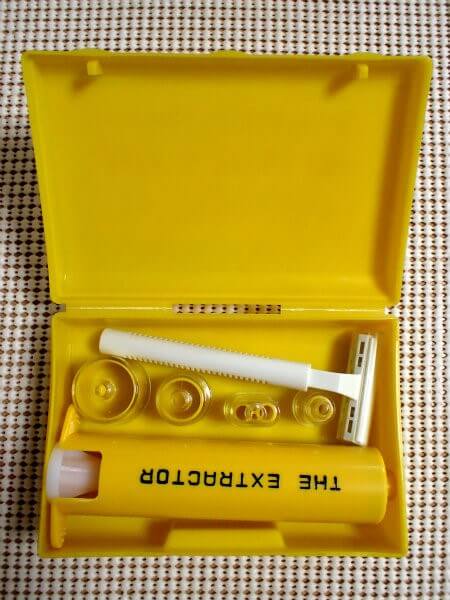

【ポイズンリムーバー】

ポイズンリムーバー。

蜂や虫に刺された場合、毒を吸い出す機器です。

しかしこれがあれば、もう刺されても大丈夫というわけでは御座いません。

あくまで応急処置なので、刺された場合は病院に行った方が賢明でしょう。

特に「アナフィラキシーショック」にはご注意下さいませ。

【水分&塩分補給】

野外採集に行くときには、必ず水分補給や塩分補給が必要になります。

日本の夏は30℃をも軽く超える炎天下になります。野外採集はとても楽しく、夢中になり気がつかないうちに水分や塩分がどんどん失われていきます。

それらが不足してくると熱中症などを引き起こす原因にもなりますので、注意が必要です。

こまめな水分補給、塩分補給を心がけるようにしましょう。

私がよく持っていく補給用品です。

こまめな水分&塩分補給は絶対必要です。

如何でしたでしょうか?上記が私が採集に持っていく際の主な道具類です。

勿論、脚立などは持っていくことも大変なので、そこは個人のお好みで・・・。しっかりと安全対策をして、野外採集を楽しみましょう。

※上記採集用具はあくまでShiho個人のお勧めです。ご参考程度に読んで頂ければ幸いです。

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

今回はシロカブト種、ティティウスシロカブトの飼育方法についてご紹介したいと思います。

【ティティウスシロカブト♂参考画像】

【ティティウスシロカブト♀参考画像】

【飼育種】

【和名】ティティウスシロカブト

【学名】Dynastes tityus

【産地】アメリカ

★★幼虫飼育★★

幼虫飼育は、私は以下の様な方法で行っています。

【使用するお勧めエサ】

きのこマット、完熟マット、

【使用する容器】

♂♀:1400~1800㏄程度のブロー容器

【エサ交換回数】

♂:途中3~4回程度

♀:途中3~4回程度

(※マットの痛み、劣化、エサの減り具合により誤差あり)

【設定管理温度】

23~25℃前後

【羽化までにかかるおおよその時間】

(※ 通年23~25℃前後での管理下)

♂:約10~12ヶ月程度

♀:約10~12ヵ月程度

(※ 管理温度、エサ、湿度、大きさにより誤差あり)

幼虫飼育は比較的簡単。

マットさえ切らさなければすくすくと育ってくれます。

管理温度にもよりますが、過去の飼育では23~25℃前後の管理下(きのこマット、完熟マット使用)で約一年前後程度で羽化してくれました。

シロカブト種の中でも一番小型で、大きくなっても♂70mm程度なので、管理する容器もそこまで大きくなくても大丈夫です。

★★休眠期間★★

ティティウスシロカブトにはグラントシロカブトやヒルスシロカブトよりも、羽化後に長い休眠期間が存在します。

同じシロカブト種であるグラントやヒルスは羽化して、ほぼ2ヶ月もすれば後食を開始しますが、ティティウスシロカブトの場合、約6~8ヶ月ほど休眠し、その後、後食を開始します。

ゆえに羽化後は後食が開始するまでの管理も大事と言えます。

しかし、管理と言ってもさほど難しいことはなく、適正温度(18~27℃程度)で、マットの水分量に気を付けておけば大丈夫です。

個体によって活動を始める時はばらつきがありますので、時期が近付いたら、マット上で活動していないか等のチェックはこまめにしておく必要があります。

管理しているケースのマット上で、頻繁に徘徊するようになれば熟成してきた合図だと考えてもよいと思います。

★★産卵方法★★

次に産卵セット方法ですが、私は以下のような方法で産卵セットを組んでいます。

【産卵にお勧めのマット】

完熟マット、黒土マット

【セット期間】

開始~約1ヶ月半から2ヵ月程度

採卵する場合は約2週間に一度の採卵

【産卵に使用するケース】

クリーンケースL程度

【産卵管理温度】

25~27℃前後

【水分量(湿度)】

適量(手で握って土団子が出来、ぎゅっと握った際に指から水が染み出ない程度)

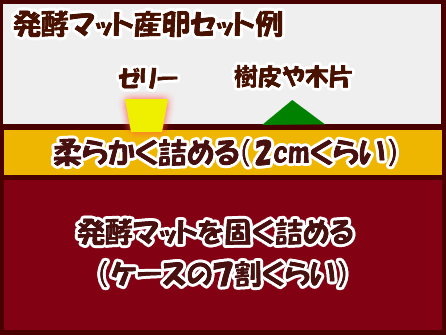

【セット方法】

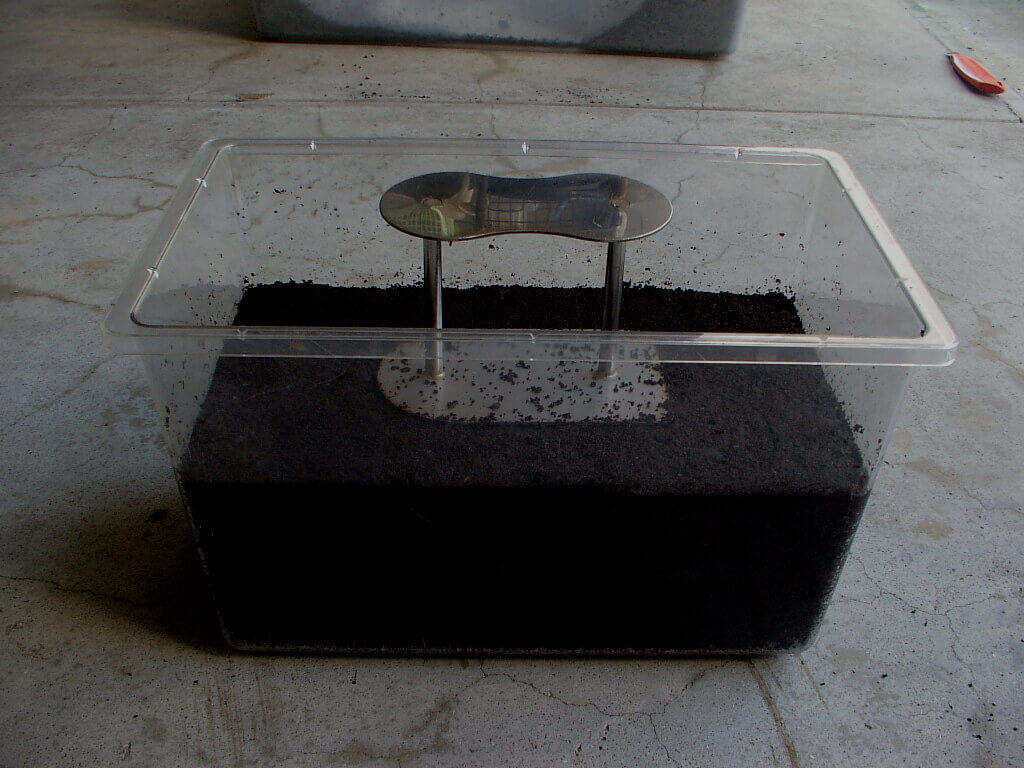

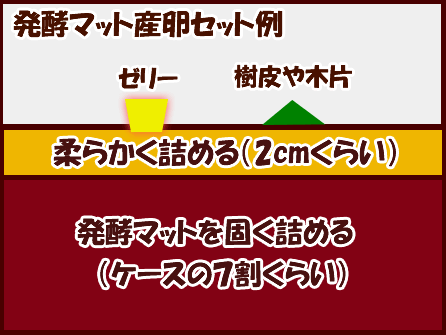

ケース底面を固くつめ(ケースの3/5位、上部2/5はフンワリと敷き詰めます)

産卵自体はとても容易な種だと考えます。

♀も小型なので、放置産卵させておいて、時期が来てからの回収も良いと思いますが、沢山卵を取りたい場合はやはり採卵した方が良いかと思います。

特に産卵セットで使用するケースが小さい場合は親がせっかく産んだ卵を動いているうちに潰してしまう可能性が高くなりますので、そういった場合はこまめに採卵してあげると良いと思います。

私の場合はどちらかというと採卵する方法を取っております。

【採卵した卵の管理方法:例】

採卵した場合は、あくまで私のやり方ですが、上記のようにケースに穴をつくって卵を落とし込み、その上をマットで軽く覆います。

有精卵ならば孵化率も悪くなく結構沢山の幼虫が取れます。

【採卵せず放置しておての割り出しの場合】

ケースの大きさが広く、かつマットの劣化なども見られなければ、数か月(~2か月位)放置しておいて産卵セットを解除するのも良いと思います。

人間の手で採卵管理しているのと違い、ほぼ自然な状態で孵化するので孵化率も高くなると考えます。

上手くいけばゴロゴロした多数の幼虫が見られる可能性も高いでしょう。(※幼虫は参考画像)

如何でしたでしょうか?

今回はティティウスシロカブトの飼育方法についてご紹介させて頂きました。

特別難しい種でもないと思います。

上でも書きましたが、他のシロカブト種と違うのは「羽化して活動を始めるまでの休眠期間が長い(6~8か月程度かかる場合あり)」という所位かなと思います。

是非皆様も機会がありましたら、一度飼育してみては如何でしょうか?(^^)

※ この日記で紹介したやり方や考え方はあくまで私:Shiho個人の考え方によるもので、それを押し付けるものではございません。あくまでご参考程度にご覧頂ければ幸いです ※

※ この飼育日記では過去にも同じ種類について飼育方法をご紹介しておりますが、過去で取り上げたデータと新しく公開したデータとでは、エサの種類、管理温度、羽化までにかかる日数などに差異が見られる場合がございます。

これは飼育をやりながら、私個人のやり方や考え方が変化しているということですので、今現在での私のやり方や考え方を参考にして頂くならば、一番最新の日付のデータをご参考にして頂けますと幸いです。ご了承下さいませ m(_ _)m

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2020年2月28日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

今回はハスタートノコギリクワガタの飼育方法をご紹介してみたいと思います。

【参考画像:ハスタートノコギリ♂】

【飼育種】

和名:ハスタート ノコギリクワガタ

学名:Prosopocoilus hasterti

産地:ソロモン諸島など

かつて3大ノコギリクワガタの一つとされていたハスタートノコギリクワガタ。

その昔は大珍品で価格も相当なものでしたが、いまでは累代品ならばかなり安価で入手出来るようになりました。

飼育は、幼虫飼育、産卵ともに至って容易な種だと感じています。

ではそれぞれについてご紹介してみます。

幼虫飼育はとても容易な種だと感じてます。

菌糸(Basicでもelementでも可)でもOK。

マットでも弊社のマットでは、きのこマット、完熟マットでよく育ってくれます。

マットを入れる容器も800㏄程度あればOKだとは思いますが、より大型を作出させたいのならば、少し大きめの1100㏄ボトルクラスの容量を使うと良いと思います。

管理温度は20~25℃程度 で管理。夏場の高温と冬場の極度の低温には注意が必要です。

では次に産卵セット方法についてご紹介してみたいと思います。

産卵セットはマットのみで産卵させるやり方と、材を入れたセット方法の2パターンがあると考えます。

★★産卵方法★★

<マットのみを使用した産卵方法>

【産卵に使用するお勧めマット】

完熟マット、黒土マット

【産卵に使用するケース】

クリーンケースS~M程度

【産卵管理温度】

25~27℃前後

【水分量(湿度)】

多からず少なからず

(※手でぎゅっと握って土団子が出来、少し揺らしても崩れない程。握った時指の間から水が染み出ない程度)

【セット方法】

ケース底面を深さ7割位で固く詰める。

残りの1割程度はフンワリと。

残りは空間。

画像でちょっと分かりやすく順をおってみてみましょう。

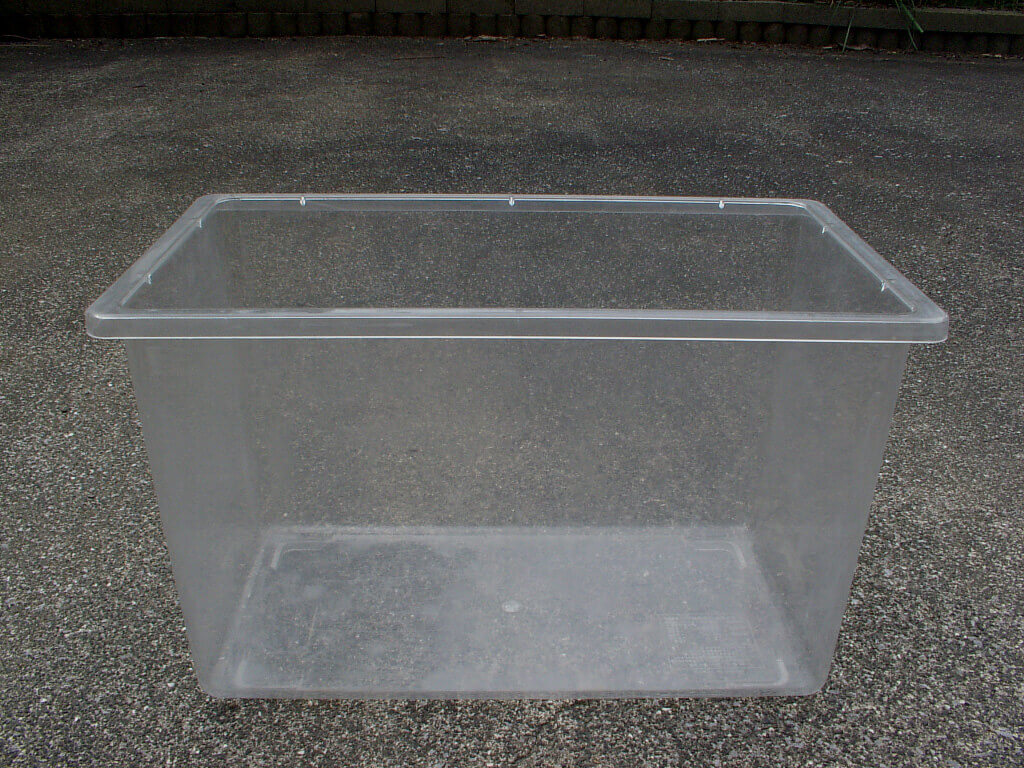

産卵セットに使用するケースの準備。

今回はクリーンケースを使用します。

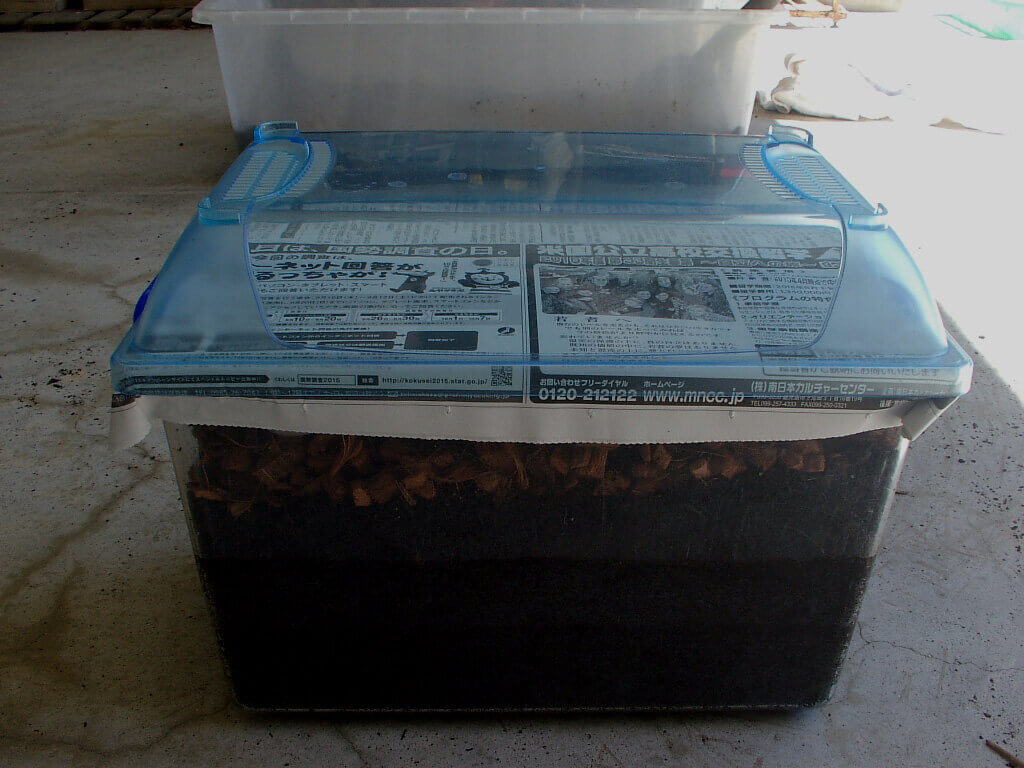

クリーンケース使用の場合は間に新聞紙を挟んでセット完了

セット方法を図示するとこのような感じです。

次に材を使用した産卵セット方法のご紹介です。

<材を使用して産卵セットを組む場合>

【産卵にお勧めのマット】

完熟マット、黒土マット

【お勧めの材】

コナラ、クヌギ、レイシ、カワラなど

【お勧めの容器】

クリーンケースS~M

【産卵管理温度】

25~27℃前後

【水分量(湿度)】

多からず少なからず

(※手でぎゅっと握って土団子が出来、少し揺らしても崩れない程。握った時指の間から水が染み出ない程度)

【セット方法】

ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りも固く詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。

少し材の頭が出るようにセット。

セット方法の具体例をご紹介してみます。

まずは使用する材を用意。

こちらはクヌギ材になります。

少し柔らかめの材がお勧めです。

材の皮は剥かない方もいらっしゃると思います。自然界では当然皮などは剥けていないので、より自然のままのセットをお好みの方はそのままセットするというやり方もありだと思います。

あくまで私のやり方ですが、私は材を水に浸す時、そこまで長い時間はかけません。

目安は水に浸している途中で材を取り出し、実際に持ってみて、重量的に十分に水分が含まれているかどうかをみて判断します。

実際に手に取って水分の染み込み具合を確認します。

これは感覚的なものなので、どれ位とご紹介するのはとても難しいです。

もし敢えて時間的に言うならば、あくまで私のやり方になりますが、早くて5分、長くても10分位といったところでしょうか。

これも私的にはあまり時間はかけません。

元々長く水に浸していませんので、陰干しもごくわずかの時間です。

敢えて時間的に言うならばやはり5~10分程度でしょうか。

次にマットを準備します。

今回は材に産ませるようにセッティングしますので、マットはある程度なんでも可能ですが、幼虫が材から出て来て、こぼれ落ちてしまった場合、マットでも食せるように敢えて発酵マットを使用します。

弊社のマットでのお勧めは、完熟マット、黒土マット。

材を入れます。今回は2本のクヌギ材です。

マット産みの傾向も強い種類では、材の横より下の隙間もマットを固く詰めると良い傾向があります。材に気に入らなればマットにも産んでくれますので・・・。

後は親♀を入れフタをします。

今回はコバエシャッターを使用してみました。

セット方法を図示すると以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

産卵セッティングに関しては上記の2パターンのいずれかでセットを組めば大丈夫だと思います。

私は主にマットのみの産卵で行っていました。

ただ他の人に聞いてみると材を入れた方が良いという方もいらっしゃいました。

♀によってはマット産みを好む個体、材産みを好む個体がいるようです。

材を入れて産卵させる場合、材は柔らかめの材を使用する事をお勧めします。

特別難しい種ではなく、幼虫飼育も産卵も比較的容易に出来る種だと感じております。

ウォーレス、ラフェルトなどと同様にノコギリクワガタにしては幅広でかなり太く感じる種だと思います。

皆さんも機会がございましたら、是非飼育に挑戦してみては如何でしょうか?(^^)

※ この日記で紹介したやり方や考え方はあくまで私:Shiho個人の考え方によるもので、それを押し付けるものではございません。あくまでご参考程度にご覧頂ければ幸いです ※

※ この飼育日記では過去にも同じ種類について飼育方法をご紹介しておりますが、過去で取り上げたデータと新しく公開したデータとでは、エサの種類、管理温度、羽化までにかかる日数などに差異が見られる場合がございます。

これは飼育をやりながら、私個人のやり方や考え方が変化しているということですので、今現時点での私のやり方や考え方を参考にして頂くならば、一番最新の日付のデータをご参考にして頂けますと幸いです。ご了承下さいませ m(_ _)m ※

使用したアイテム

Basicシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), Elementシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), プリンカップ, 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2020年2月25日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), Elementシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), プリンカップ, 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

今回はラフェルトノコギリクワガタの飼育方法をご紹介してみたいと思います。

【参考画像:ラフェルトノコギリ♂75mm】

【参考画像:ラフェルトノコギリ♂60mm】

【飼育種】

和名:ラフェルト ノコギリクワガタ

学名:Prosopocoilus lafertei

産地:バヌアツ ニューヘブリデス諸島など

前に紹介したウォーレスノコギリと共にかつて3大ノコギリクワガタの一つとも言われていたラフェルトノコギリクワガタ。

その当時はこちらも価格も相当なものでしたが、いまでは累代品ならばかなり安価で入手出来るようになりました。

飼育は、幼虫飼育、産卵ともに至って容易な種だと感じています。

ではそれぞれについてご紹介してみます。

幼虫飼育はとても容易な種だと感じてます。

菌糸(Basicでもelementでも可)でもOK。

マットでも弊社のマットでは、きのこマット、完熟マットでよく育ってくれます。

マットを入れる容器も800㏄程度あればOKだとは思いますが、より大型を作出させたいのならば、少し大きめの1100㏄ボトルクラスの容量でエサとなるマットや菌糸をたっぷり入れて使うと良いと思います。

管理温度は20~25℃程度 で管理。夏場の高温と冬場の極度の低温には注意が必要です。

では次に産卵セット方法についてご紹介してみたいと思います。

産卵セットはマットのみで産卵させるやり方と、材を入れたセット方法の2パターンがあると考えます。

★★産卵方法★★

<マットのみを使用した産卵方法>

【産卵に使用するオススメマット】

完熟マット、黒土マット

【産卵に使用するケース】

クリーンケースS~M程度

【産卵管理温度】

25~27℃前後

【水分量(湿度)】

多からず少なからず

(※手でぎゅっと握って土団子が出来、少し揺らしても崩れない程。握った時指の間から水が染み出ない程度)

【セット方法】

ケース底面を深さ7割位で固く詰める。

残りの1割程度はフンワリと。

残りは空間。

画像でちょっと分かりやすく順をおってみてみましょう。

産卵セットに使用するケースの準備。

今回はクリーンケースを使用します。

クリーンケース使用の場合は間に新聞紙を挟んでセット完了

セット方法を図示するとこのような感じです。

次に材を使用した産卵セット方法のご紹介です。

<材を使用して産卵セットを組む場合>

【お勧めのマット】

完熟マット、黒土マット

【お勧めの材】

コナラ、クヌギ、レイシ、カワラなど

【お勧めの容器】

クリーンケースS~M

【産卵管理温度】

25~27℃前後

【水分量(湿度)】

多からず少なからず

(※手でぎゅっと握って土団子が出来、少し揺らしても崩れない程。握った時指の間から水が染み出ない程度)

【セット方法】

ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りも固く詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。

少し材の頭が出るようにセット。

セット方法の具体例をご紹介してみます。

まずは使用する材を用意。

こちらはクヌギ材になります。

少し柔らかめの材がお勧めです。

材の皮は剥かない方もいらっしゃると思います。自然界では当然皮などは剥けていないので、より自然のままのセットをお好みの方はそのままセットするというやり方もありだと思います。

あくまで私のやり方ですが、私は材を水に浸す時、そこまで長い時間はかけません。

目安は水に浸している途中で材を取り出し、実際に持ってみて、重量的に十分に水分が含まれているかどうかをみて判断します。

実際に手に取って水分の染み込み具合を確認します。

これは感覚的なものなので、どれ位とご紹介するのはとても難しいです。

もし敢えて時間的に言うならば、あくまで私のやり方になりますが、早くて5分、長くても10分位といったところでしょうか。

これも私的にはあまり時間はかけません。

元々長く水に浸していませんので、陰干しもごくわずかの時間です。

敢えて時間的に言うならばやはり5~10分程度でしょうか。

次にマットを準備します。

今回は材に産ませるようにセッティングしますので、マットはある程度なんでも可能ですが、幼虫が材から出て来て、こぼれ落ちてしまった場合、マットでも食せるように敢えて発酵マットを使用します。

弊社のマットでのお勧めは、完熟マット、黒土マット。

材を入れます。今回は2本のクヌギ材です。

マット産みの傾向も強い種類では、材の横より下の隙間もマットを固く詰めると良い傾向があります。材に気に入らなればマットにも産んでくれますので・・・。

後は親♀を入れフタをします。

今回はコバエシャッターを使用してみました。

セット方法を図示すると以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

産卵セッティングに関しては上記の2パターンのいずれかでセットを組めば大丈夫だと思います。

私は主にマットのみの産卵で行っていました。

ただ他の人に聞いてみると材を入れた方が良いという方もいらっしゃいました。

♀によってはマット産みを好む個体、材産みを好む個体がいるようです。

材を入れて産卵させる場合、材は柔らかめの材を使用する事をお勧めします。

特別難しい種ではなく、上記でも書きましたが、かつての大珍品種も、累代品ならば今では流通も多く入手しやすい種だと思います。

ウォーレスノコギリ同様にノコギリクワガタにしては幅広でかなり大きく感じる種だと思います。色艶も鮮やかで素晴らしく綺麗です。

皆さんも機会がございましたら、是非飼育に挑戦してみては如何でしょうか?(^^)

※ この日記で紹介したやり方や考え方はあくまで私:Shiho個人の考え方によるもので、それを押し付けるものではございません。あくまでご参考程度にご覧頂ければ幸いです ※

※ この飼育日記では過去にも同じ種類について飼育方法をご紹介しておりますが、過去で取り上げたデータと新しく公開したデータとでは、エサの種類、管理温度、羽化までにかかる日数などに差異が見られる場合がございます。

これは飼育をやりながら、私個人のやり方や考え方が変化しているということですので、今現時点での私のやり方や考え方を参考にして頂くならば、一番最新の日付のデータをご参考にして頂けますと幸いです。ご了承下さいませ m(_ _)m ※

使用したアイテム

Basicシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), Elementシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), プリンカップ, 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2020年2月20日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), Elementシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), プリンカップ, 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

今回はオオヒラタ種、スマトラオオヒラタの飼育方法をご紹介してみたいと思います。

【参考画像:スマトラオオヒラタ♂】

産地:アチェ産:人気の内歯下がりタイプ

【参考画像:スマトラオオヒラタ♂】

産地:ベンクール産:内歯上がりタイプ

【飼育種】

和名:スマトラオオヒラタクワガタ

学名:Dorcus titanus

産地:スマトラ島 ベンクール、パダン、リアウ、アチェ等

オオヒラタ種の中でもとりわけ人気の高いスマトラオオヒラタクワガタ。

同じスマトラ島の中でも採れる地域によって、内歯の形状が異なる傾向があります。

代表的な例を挙げると、

ベンクール産:内歯上がりタイプ

リアウ産:内歯中間タイプ

アチェ産:内歯下がりのタイプ

このように産地によりアゴ内歯の形状が違う場合があります。

とはいえ、絶対にそうだとは言えないらしく、例えばアチェ産でも内歯上がりのものや中間タイプのものも採れたりすることもあるそうです。あくまで傾向ということで考えていた方が良いでしょう。

その中でも特に人気が高いのが、

この内歯下がりのアチェ産タイプ。

極太タイプにもなりやすく、同じスマトラオオヒラタの中でも特に人気が高い産地です。

飼育は、幼虫飼育、産卵ともに至って容易な種だと感じています。

ではそれぞれについてご紹介してみます。

★★幼虫飼育★★

【お勧めのエサ】

菌糸(Basicでもelementでも可)、

きのこマット

【飼育容器:容量】

♂:1100~2000㏄程度

♀:800~1100㏄程度

(※3000~5000㏄クラスの容器を使用する方もいる)

【えさ交換回数】

菌糸ビン:途中2~3回程度

マット飼育:途中2~3回程度

菌糸ビンでの例(あくまでShihoの経験上)として、

♂:1100~1400~2000~2000㏄

♀:800~1100~1100㏄

(※幼虫の大きさ、性別、菌糸、マットの劣化により差異あり)

【設定温度】

20~25℃前後

【羽化までにかかる時間】

♂:約10~12ヵ月程度

♀:8~10ヵ月程度

(※あくまで目安です。♂♀、管理環境(管理温度、飼育するエサ等)、幼虫の大きさによって個体差があります※)

幼虫飼育はとても容易な種だと感じてます。

菌糸(Basicでもelementでも可)でもOK。

マットでも弊社のマットでは、きのこマットでよく育ってくれますが、私の場合は菌糸ビンの方が良い結果が出ています。

幼虫はかなり大きく育ちます。

この幼虫は52gですが、まだ白くまだまだ成長の余地があります。

大型の幼虫に育つので、幼虫もとにかくよく食べます。

エサを切らさずにタイミングよく、じっくり低温気味(20℃前後)で育て上げるとより大型が出やすくなる傾向があるように感じます。

管理温度は20~25℃程度 で管理。夏場の高温と冬場の極度の低温には注意が必要です。

では次に産卵セット方法についてご紹介してみたいと思います。

産卵セットはマットのみで産卵させるやり方と、材を入れたセット方法の2パターンがあると考えます。

★★産卵方法★★

<マットのみを使用した産卵方法>

【産卵に使用するお勧めマット】

完熟マット、黒土マット

【産卵に使用するケース】

クリーンケースM~L程度

【産卵管理温度】

25~27℃前後

【水分量(湿度)】

多からず少なからず

(※手でぎゅっと握って土団子が出来、少し揺らしても崩れない程。握った時指の間から水が染み出ない程度)

【セット方法】

ケース底面を深さ7割位で固く詰める。

残りの1割程度はフンワリと。

残りは空間。

画像でちょっと分かりやすく順をおってみてみましょう。

産卵セットに使用するケースの準備。

今回はクリーンケースを使用します。

クリーンケース使用の場合は間に新聞紙を挟んでセット完了

セット方法を図示するとこのような感じです。

次に材を使用した産卵セット方法のご紹介です。

<材を使用して産卵セットを組む場合>

【お勧めのマット】

完熟マット、黒土マット

【お勧めの材】

コナラ、クヌギ、レイシ、カワラなど

※なるだけ直径が大きい方が良い

【お勧めの容器】

クリーンケースM~L

【産卵管理温度】

25~27℃前後

【水分量(湿度)】

多からず少なからず

(※手でぎゅっと握って土団子が出来、少し揺らしても崩れない程。握った時指の間から水が染み出ない程度)

【セット方法】

ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りも固く詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。

少し材の頭が出るようにセット。

セット方法の具体例をご紹介してみます。

まずは使用する材を用意。

こちらはクヌギ材になります。

少し柔らかめの材がお勧めです。

材の皮は剥かない方もいらっしゃると思います。自然界では当然皮などは剥けていないので、より自然のままのセットをお好みの方はそのままセットするというやり方もありだと思います。

あくまで私のやり方ですが、私は材を水に浸す時、そこまで長い時間はかけません。

目安は水に浸している途中で材を取り出し、実際に持ってみて、重量的に十分に水分が含まれているかどうかをみて判断します。

実際に手に取って水分の染み込み具合を確認します。

これは感覚的なものなので、どれ位とご紹介するのはとても難しいです。

もし敢えて時間的に言うならば、あくまで私のやり方になりますが、早くて5分、長くても10分位といったところでしょうか。

これも私的にはあまり時間はかけません。

元々長く水に浸していませんので、陰干しもごくわずかの時間です。

敢えて時間的に言うならばやはり5~10分程度でしょうか。

次にマットを準備します。

今回は材に産ませるようにセッティングしますので、マットはある程度なんでも可能ですが、幼虫が材から出て来て、こぼれ落ちてしまった場合、マットでも食せるように敢えて発酵マットを使用します。

弊社のマットでのお勧めは、完熟マット、黒土マット。

材を入れます。今回は2本のクヌギ材です。

マット産みの傾向も強い種類では、材の横より下の隙間もマットを固く詰めると良い傾向があります。材に気に入らなればマットにも産んでくれますので・・・。

後は親♀を入れフタをします。

今回はコバエシャッターを使用してみました。

セット方法を図示すると以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

産卵セッティングに関しては上記の2パターンのいずれかでセットを組めば大丈夫だと思います。

私は主にマットのみの産卵で行っていました。

ただ他の人に聞いてみると材を入れた方が良いという方もいらっしゃいました。

♀によってはマット産みを好む個体、材産みを好む個体がいるようです。

材を入れて産卵させる場合、材は柔らかめで、直径の大きめの材を使用する事をお勧めします。

特別難しい種ではなく、産卵も幼虫飼育も容易な種ですが、幼虫飼育ではとにかく大きくなりますので、エサ切れには注意しましょう。

100mmを超えた個体が羽化した際にはその大きさに驚くことでしょう。

皆さんも機会がございましたら、是非飼育に挑戦してみては如何でしょうか?(^^)

※ この日記で紹介したやり方や考え方はあくまで私:Shiho個人の考え方によるもので、それを押し付けるものではございません。あくまでご参考程度にご覧頂ければ幸いです ※

※ この飼育日記では過去にも同じ種類について飼育方法をご紹介しておりますが、過去で取り上げたデータと新しく公開したデータとでは、エサの種類、管理温度、羽化までにかかる日数などに差異が見られる場合がございます。

これは飼育をやりながら、私個人のやり方や考え方が変化しているということですので、今現時点での私のやり方や考え方を参考にして頂くならば、一番最新の日付のデータをご参考にして頂けますと幸いです。ご了承下さいませ m(_ _)m ※

使用したアイテム

Basicシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), Elementシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2020年2月17日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), Elementシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

早いもので、今年ももう2月中旬。

まだまだ寒い今日ですが、そろそろ山が恋しくなってきました。

ということもあって、数日前になりますが、今年(2020年)に入って初めて山に散策に行って来ました。

今回はその時の様子をご紹介してみたいと思います。

山へ入る途中・・・

この時季定番のお花:山茶花も綺麗に咲き誇っていました。

綺麗ですね~^^

ポイントに到着し、木々をチェックしてみます。

細いクヌギの木。

予想通りですが、葉が一枚も付いていません。

完全に冬の状態です。

ハルニレの木をチェック。

下の方に樹液が出ていました。

夏のシーズンならば、こんなハルニレの樹液だまりにはネブトクワガタがよく集まります。

しかし、クワガタどころか、虫の気配すらありません。。

こちらはクヌギのウロ。

こちらも樹液らしきものが出ていました。

ここ最近は寒かったですが、平均すると今季冬はかなりの暖冬ですからね。

とはいえ、こちらにも昆虫の姿は無し。。

周りにはフユイチゴの実がちらほらと実っていました。

2時間ほど山を散策しましたが、結局目立った昆虫には出逢えず終了となりました。

山に転がっていた倒木などをひっくり返せば、冬場に隠れている昆虫も見つかったのでしょうけど、今回はそれはせず敢えて目で見える範囲でのルッキングだけにしておきました。

今季は暖冬とは言え、まだまだ山は冬景色。

昆虫達が活発に活動するものもう少し後のようですね。

とはいえ、久しぶりの山の空気は澄んでいてすがすがしい気持ちになれました。

今年初の採集記は見事空振りとなりましたが、後数か月の我慢です。

早く暖かくならないかな^^

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

今回はウォーレスノコギリクワガタの飼育方法をご紹介してみたいと思います。

【参考画像:ウォーレスノコギリ♂】

【参考画像:ウォーレスノコギリ♀】

【飼育種】

和名:ウォーレス ノコギリクワガタ

学名:Prosopocoilus wallacei

産地:ハルマヘラ島など

かつて3大ノコギリクワガタの一つとされていたウォーレスノコギリクワガタ。

その当時は価格も相当なものでしたが、いまでは累代品ならばかなり安価で入手出来るようになりました。

飼育は、幼虫飼育、産卵ともに至って容易な種だと感じています。

ではそれぞれについてご紹介してみます。

幼虫飼育はとても容易な種だと感じてます。

菌糸(Basicでもelementでも可)でもOK。

マットでも弊社のマットでは、きのこマット、完熟マットでよく育ってくれます。

マットを入れる容器も800㏄程度あればOKだとは思いますが、より大型を作出させたいのならば、少し大きめの1100㏄ボトルクラスの容量を使うと良いと思います。

管理温度は20~25℃程度 で管理。夏場の高温と冬場の極度の低温には注意が必要です。

では次に産卵セット方法についてご紹介してみたいと思います。

産卵セットはマットのみで産卵させるやり方と、材を入れたセット方法の2パターンがあると考えます。

★★産卵方法★★

<マットのみを使用した産卵方法>

【産卵に使用するオススメマット】

完熟マット、黒土マット

【産卵に使用するケース】

クリーンケースS~M程度

【産卵管理温度】

25~27℃前後

【水分量(湿度)】

多からず少なからず

(※手でぎゅっと握って土団子が出来、少し揺らしても崩れない程。握った時指の間から水が染み出ない程度)

【セット方法】

ケース底面を深さ7割位で固く詰める。

残りの1割程度はフンワリと。

残りは空間。

画像でちょっと分かりやすく順をおってみてみましょう。

産卵セットに使用するケースの準備。

今回はクリーンケースを使用します。

クリーンケース使用の場合は間に新聞紙を挟んでセット完了

セット方法を図示するとこのような感じです。

次に材を使用した産卵セット方法のご紹介です。

<材を使用して産卵セットを組む場合>

【お勧めのマット】

完熟マット、黒土マット

【お勧めの材】

コナラ、クヌギ、レイシ、カワラなど

【お勧めの容器】

クリーンケースS~M

【産卵管理温度】

25~27℃前後

【水分量(湿度)】

多からず少なからず

(※手でぎゅっと握って土団子が出来、少し揺らしても崩れない程。握った時指の間から水が染み出ない程度)

【セット方法】

ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りも固く詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。

少し材の頭が出るようにセット。

セット方法の具体例をご紹介してみます。

まずは使用する材を用意。

こちらはクヌギ材になります。

少し柔らかめの材がお勧めです。

材の皮は剥かない方もいらっしゃると思います。自然界では当然皮などは剥けていないので、より自然のままのセットをお好みの方はそのままセットするというやり方もありだと思います。

あくまで私のやり方ですが、私は材を水に浸す時、そこまで長い時間はかけません。

目安は水に浸している途中で材を取り出し、実際に持ってみて、重量的に十分に水分が含まれているかどうかをみて判断します。

実際に手に取って水分の染み込み具合を確認します。

これは感覚的なものなので、どれ位とご紹介するのはとても難しいです。

もし敢えて時間的に言うならば、あくまで私のやり方になりますが、早くて5分、長くても10分位といったところでしょうか。

これも私的にはあまり時間はかけません。

元々長く水に浸していませんので、陰干しもごくわずかの時間です。

敢えて時間的に言うならばやはり5~10分程度でしょうか。

次にマットを準備します。

今回は材に産ませるようにセッティングしますので、マットはある程度なんでも可能ですが、幼虫が材から出て来て、こぼれ落ちてしまった場合、マットでも食せるように敢えて発酵マットを使用します。

弊社のマットでのお勧めは、完熟マット、黒土マット。

材を入れます。今回は2本のクヌギ材です。

マット産みの傾向も強い種類では、材の横より下の隙間もマットを固く詰めると良い傾向があります。材に気に入らなればマットにも産んでくれますので・・・。

後は親♀を入れフタをします。

今回はコバエシャッターを使用してみました。

セット方法を図示すると以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

産卵セッティングに関しては上記の2パターンのいずれかでセットを組めば大丈夫だと思います。

私は主にマットのみの産卵で行っていました。

ただ他の人に聞いてみると材を入れた方が良いという方もいらっしゃいました。

♀によってはマット産みを好む個体、材産みを好む個体がいるようです。

材を入れて産卵させる場合、材は柔らかめの材を使用する事をお勧めします。

特別難しい種ではなく、上記でも書きましたが、かつての大珍品種も、累代品ならば今では流通も多く入手しやすい種だと思います。

ノコギリクワガタにしては幅広でかなり大きく感じる種だと思います。色艶も素晴らしく綺麗です。

皆さんも機会がございましたら、是非飼育に挑戦してみては如何でしょうか?(^^)

※ この日記で紹介したやり方や考え方はあくまで私:Shiho個人の考え方によるもので、それを押し付けるものではございません。あくまでご参考程度にご覧頂ければ幸いです ※

※ この飼育日記では過去にも同じ種類について飼育方法をご紹介しておりますが、過去で取り上げたデータと新しく公開したデータとでは、エサの種類、管理温度、羽化までにかかる日数などに差異が見られる場合がございます。

これは飼育をやりながら、私個人のやり方や考え方が変化しているということですので、今現時点での私のやり方や考え方を参考にして頂くならば、一番最新の日付のデータをご参考にして頂けますと幸いです。ご了承下さいませ m(_ _)m ※

使用したアイテム

Basicシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), Elementシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), プリンカップ, 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2020年2月10日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), Elementシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), プリンカップ, 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

今回はDynastes属のサタンオオカブトの飼育方法についてご紹介してみたいと思います。

【サタンオオカブト♂参考画像】

【サタンオオカブト♀参考画像】

【飼育種】

和名:サタンオオカブト

学名 Dynastes satanus

産地:ボリビア

★★幼虫飼育★★

幼虫飼育は、私は以下の様な方法で行っています。

【使用するお勧めエサ】

きのこマット、完熟マット、

【使用する容器】

♂♀:1800ccブロー容器~クリーンケースS~M程度

【エサ交換回数】

♂:途中6~8回程度

♀:途中5~6回程度

(※マットの痛み、劣化、エサの減り具合により誤差あり)

【設定管理温度】

18~20℃前後(※重要)

【羽化までにかかるおおよその時間】

(※ 通年18~20℃管理下)

♂:約16~24ヶ月程度

♀:約14~16か月程度

(※ 管理温度、エサ、湿度、大きさにより誤差あり)

体長、幅ともに幼虫もかなり大きくなります。

幼虫飼育は比較的簡単で、マットさえ切らさなければすくすくと育ってくれます。

サタンオオカブトの幼虫飼育で一番重要なのは管理温度です。

設定温度は低温気味の約18~20℃程度で管理させてあげると良いと考えています。

低温ゆえゆっくりと育ちますので、ヘラクレス等と比べても羽化までに少々時間がかかります。

★★産卵方法★★

次に産卵セット方法ですが、私は以下のような方法で産卵セットを組んでいます。

【産卵にお勧めのマット】

完熟マット、黒土マット

【セット期間】

開始~約1ヶ月半から2ヵ月程度

採卵する場合は約2週間に一度の採卵

【産卵に使用するケース】

クリーンケースL~衣装ケース中~L程度

【産卵管理温度】

18~20℃前後(※重要)

【水分量(湿度)】

適量(手で握って土団子が出来る位)

【セット方法:例】

ケース底面を固くつめ(ケースの3/5位、上部2/5はフンワリと敷き詰めます)

管理温度さえ低温というところを除けば、産卵自体はとても容易な種だと考えます。

こまめに採卵すれば、過去には多い時には100卵以上採卵出来たときもありました。

産卵セットで使用するケースが小さい場合は親がせっかく産んだ卵を動いているうちに潰してしまう可能性が高くなりますので、そういった場合はこまめに採卵してあげると良いと思います。

【採卵した卵の管理方法:例】

採卵した場合は、あくまで私のやり方ですが、上記のようにケースに穴をつくって卵を落とし込み、その上をマットで軽く覆います。

あとは孵化を待つのみです。管理温度は産卵セットの時と同じ18~20℃前後にして管理しています。

有精卵ならば孵化率も悪くなく結構沢山の幼虫が取れます。

過去のデータですが、サタンオオカブトの約1ヶ月程度にわたって採卵&孵化させた過去の結果です。

【卵採卵&孵化の結果】

1回目:58卵採卵→48幼虫

2回目:15卵採卵→10幼虫

3回目:39卵採卵→22幼虫

4回目:10卵採卵→1幼虫

合計122卵採卵→81幼虫

上記に記載している通り、こまめに約2週間おきに採卵して、採卵合計122卵。

その内81頭孵化とうい結果でした。

孵化の確率約66%。

【採卵せず放置しておての割り出しの場合】

ケースの大きさが広く、かつマットの劣化なども見られなければ、数か月(~2か月位)放置しておいて産卵セットを解除するのも良いと思います。

人間の手で採卵管理しているのと違い、ほぼ自然な状態で孵化するので孵化率も高くなると考えます。

上手くいけばゴロゴロした多数の幼虫(画像参考)が見られる可能性も高いでしょう。

如何でしたでしょうか?

今回サタンオオカブトの飼育方法についてご紹介させて頂きました。

幼虫飼育、産卵方法共に以前紹介したネプチューンオオカブトと同様の方法でOKです。

とても格好良いカブトムシですので、皆さんも是非機会がありましたら、一度飼育してみては如何でしょうか?(^^)

※ この日記で紹介したやり方や考え方はあくまで私:Shiho個人の考え方によるもので、それを押し付けるものではございません。あくまでご参考程度にご覧頂ければ幸いです ※

※ この飼育日記では過去にも同じ種類について飼育方法をご紹介しておりますが、過去で取り上げたデータと新しく公開したデータとでは、エサの種類、管理温度、羽化までにかかる日数などに差異が見られる場合がございます。

これは飼育をやりながら、私個人のやり方や考え方が変化しているということですので、今現在での私のやり方や考え方を参考にして頂くならば、一番最新の日付のデータをご参考にして頂けますと幸いです。ご了承下さいませ m(_ _)m

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2020年2月6日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

今回はランプリマ種:パプアキンイロクワガタの飼育方法をご紹介してみたいと思います。

【個体参考画像:パプアキンイロクワガタ♂♀】

【飼育種】

和名:パプアキンイロクワガタ

学名:Lamprima adolphinae

産地:イリアン、アルファックなど、産地多数

飼育方法もとっても容易な種です。

幼虫飼育と産卵方法をご紹介します。

★★幼虫飼育★★

【お勧めのエサ】

菌糸、きのこマット、完熟マット

【使用する飼育容器】

プリンカップ120~300㏄程度あればOK

【えさ交換回数】

途中1~2回程度(※マットの劣化や状況による)

【設定温度】

20~25℃前後

【羽化までにかかる時間】

♂:約5~8か月程度

♀:約3~6か月程度

※あくまで目安です。管理環境(管理温度、飼育するエサ等)によって個体差があります※

幼虫飼育はとても容易な種だと感じてます。

私は主にマット飼育で行っていますが、菌糸(Basicでもelementでも可)でもOK。

弊社のマットでは、きのこマット、完熟マットでよく育ってくれます。

マットを入れる容器も 120㏄~300㏄程度もあれば十分です。

マットに劣化等がなければ、2令投入位であれば、ほとんど羽化まで交換無しで羽化してくます。

管理温度は20~25℃程度 で管理。

パプアキンイロクワガタは暑さ、寒さ共に強い種ですが、極端な暑さ寒さには注意が必要です。

では次に産卵セット方法についてご紹介してみたいと思います。

産卵セットはマットのみで産卵させるやり方と、材を入れたセット方法の2パターンがあると考えます。

★★産卵方法★★

<マットのみを使用した産卵方法>

【産卵に使用するオススメマット】

完熟マット、黒土マット

【産卵に使用するケース】

クリーンケースS~M

【産卵管理温度】

25~27℃前後

【水分量(湿度)】

多からず少なからず

(※手でマットをぎゅっと握ったて土団子が出来、手のひらで転がしても壊れない程度。ぎゅっと握った時指の間から水が染み出ない程度の水分量)

【セット方法】

ケース底面を深さ7割位で固く詰める。

残りの1割程度はフンワリと。

残りの2割は空間。

画像でちょっと分かりやすく順をおってみてみましょう。

産卵セットに使用するケースの準備。

今回はクリーンケースを使用します。

クリーンケース使用の場合は間に新聞紙を挟んでセット完了

セット方法を図示するとこのような感じです。

次に材を使用した産卵セット方法のご紹介です。

<材を使用して産卵セットを組む場合>

【お勧めのマット】

完熟マット、黒土マット

【お勧めの材】

コナラ、クヌギ、レイシ、カワラなど

(※ 柔らかめの材が好ましい)

【お勧めの容器】

クリーンケースS~M

【産卵管理温度】

25~27℃前後

【水分量(湿度)】

多からず少なからず

(※手でマットをぎゅっと握ったて土団子が出来、手のひらで転がしても壊れない程度。ぎゅっと握った時指の間から水が染み出ない程度の水分量)

【セット方法】

ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りも固く詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。

少し材の頭が出るようにセット。

セット方法の具体例をご紹介してみます。

まずは使用する材を用意。

こちらはクヌギ材になります。

少し柔らかめの材がお勧めです。

材の皮は剥かない方もいらっしゃると思います。自然界では当然皮などは剥けていないので、より自然のままのセットをお好みの方はそのままセットするというやり方もありだと思います。

あくまで私のやり方ですが、私は材を水に浸す時、そこまで長い時間はかけません。

目安は水に浸している途中で材を取り出し、実際に持ってみて、重量的に十分に水分が含まれているかどうかをみて判断します。

実際に手に取って水分の染み込み具合を確認します。

これは感覚的なものなので、どれ位とご紹介するのはとても難しいです。

もし敢えて時間的に言うならば、あくまで私のやり方になりますが、早くて5分、長くても10分位といったところでしょうか。

これも私的にはあまり時間はかけません。

元々長く水に浸していませんので、陰干しもごくわずかの時間です。

敢えて時間的に言うならばやはり5~10分程度でしょうか。

次にマットを準備します。

今回は材に産ませるようにセッティングしますので、マットはある程度なんでも可能ですが、幼虫が材から出て来て、こぼれ落ちてしまった場合、マットでも食せるように敢えて発酵マットを使用します。

弊社のマットでのお勧めは、完熟マット、黒土マット。

材を入れます。今回は2本のクヌギ材です。

マット産みの傾向も強い種類では、材の横より下の隙間もマットを固く詰めると良い傾向があります。材に気に入らなればマットにも産んでくれますので・・・。

後は親♀を入れフタをします。

コバエシャッターを使用してのケース例です。

セット方法を図示すると以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

産卵セッティングに関しては上記の2パターンのいずれかでセットを組めば大丈夫だと思います。

私はパプキンの場合は主にマットのみの産卵で行っていました。

ただ他の人に聞いてみると材を入れた方が良いという方もいらっしゃいました。

♀によってはマット産みを好む個体、材産みを好む個体がいるようです。

材を入れて産卵させる場合、材は柔らかめの材を使用する事をお勧めします。

皆さんも是非機会がございましたら飼育に挑戦してみては如何でしょうか?(^^)

※ この日記で紹介したやり方や考え方はあくまで私:Shiho個人の考え方によるもので、それを押し付けるものではございません。あくまでご参考程度にご覧頂ければ幸いです ※

※ この飼育日記では過去にも同じ種類について飼育方法をご紹介しておりますが、過去で取り上げたデータと新しく公開したデータとでは、エサの種類、管理温度、羽化までにかかる日数などに差異が見られる場合がございます。

これは飼育をやりながら、私個人のやり方や考え方が変化しているということですので、今現在での私のやり方や考え方を参考にして頂くならば、一番最新の日付のデータをご参考にして頂けますと幸いです。ご了承下さいませ m(_ _)m

使用したアイテム

Basicシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), Elementシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), プリンカップ, 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2020年2月3日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), Elementシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), プリンカップ, 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

今回はラテラリスノコギリクワガタの飼育方法をご紹介してみたいと思います。

【個体参考画像:ラテラリスノコギリ♂】

【飼育種】

和名:ラテラリスノコギリクワガタ

飼育方法もとても容易な種です。

幼虫飼育と産卵方法をご紹介します。

★★幼虫飼育★★

【お勧めのエサ】

菌糸、きのこマット、完熟マット

【飼育容器】

プリンカップ860㏄、ブロー容器500㏄程度、800㏄程度ボトル

【えさ交換回数】

途中1回程度(※マットの劣化や状況による)

【設定温度】

20~25℃前後

【羽化までにかかる時間】

2令投入して約5ヶ月(合計約6~9ヶ月)

※あくまで目安です。♂♀、管理環境(管理温度、飼育するエサ等)によって個体差があります※

幼虫飼育はとても容易な種だと感じてます。

菌糸(Basicでもelementでも可)でもOK。

マットでも弊社のマットでは、きのこマット、完熟マットでよく育ってくれます。

マットを入れる容器も 500cc程度もあれば十分。

より大型を作出させたいのならば、少し大きめの800㏄ボトル位を使うと良いと思います。

マットに劣化がなければ、2令投入位でほとんど羽化まで交換無しで羽化してくます。

管理温度は20~25℃程度 で管理。夏場の高温と冬場の極度の低温には注意が必要です。

では次に産卵セット方法についてご紹介してみたいと思います。

産卵セットはマットのみで産卵させるやり方と、材を入れたセット方法の2パターンがあると考えます。

★★産卵方法★★

<マットのみを使用した産卵方法>

【産卵に使用するオススメマット】

完熟マット、黒土マット

【産卵に使用するケース】

クリーンケースSS~S

【産卵管理温度】

25~27℃前後

【水分量(湿度)】

多からず少なからず

【セット方法】

ケース底面を深さ7割位で固く詰める。

残りの1割程度はフンワリと。

画像でちょっと分かりやすく順をおってみてみましょう。

産卵セットに使用するケースの準備。

今回はクリーンケースを使用します。

クリーンケース使用の場合は間に新聞紙を挟んでセット完了

セット方法を図示するとこのような感じです。

次に材を使用した産卵セット方法のご紹介です。

<材を使用して産卵セットを組む場合>

【お勧めのマット】

完熟マット、黒土マット

【お勧めの材】

コナラ、クヌギ、レイシ、カワラなど

【お勧めの容器】

クリーンケースS~M

【産卵管理温度】

25~27℃前後

【水分量(湿度)】

多からず少なからず

【セット方法】

ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りも固く詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。

少し材の頭が出るようにセット。

セット方法の具体例をご紹介してみます。

まずは使用する材を用意。

こちらはクヌギ材になります。

少し柔らかめの材がお勧めです。

材の皮は剥かない方もいらっしゃると思います。自然界では当然皮などは剥けていないので、より自然のままのセットをお好みの方はそのままセットするというやり方もありだと思います。

あくまで私のやり方ですが、私は材を水に浸す時、そこまで長い時間はかけません。

目安は水に浸している途中で材を取り出し、実際に持ってみて、重量的に十分に水分が含まれているかどうかをみて判断します。

実際に手に取って水分の染み込み具合を確認します。

これは感覚的なものなので、どれ位とご紹介するのはとても難しいです。

もし敢えて時間的に言うならば、あくまで私のやり方になりますが、早くて5分、長くても10分位といったところでしょうか。

これも私的にはあまり時間はかけません。

元々長く水に浸していませんので、陰干しもごくわずかの時間です。

敢えて時間的に言うならばやはり5~10分程度でしょうか。

次にマットを準備します。

今回は材に産ませるようにセッティングしますので、マットはある程度なんでも可能ですが、幼虫が材から出て来て、こぼれ落ちてしまった場合、マットでも食せるように敢えて発酵マットを使用します。

弊社のマットでのお勧めは、完熟マット、黒土マット。

材を入れます。今回は2本のクヌギ材です。

マット産みの傾向も強い種類では、材の横より下の隙間もマットを固く詰めると良い傾向があります。材に気に入らなればマットにも産んでくれますので・・・。

後は親♀を入れフタをします。

今回はコバエシャッターを使用してみました。

セット方法を図示すると以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

産卵セッティングに関しては上記の2パターンのいずれかでセットを組めば大丈夫だと思います。

私は主にマットのみの産卵で行っていました。

ただ他の人に聞いてみると材を入れた方が良いという方もいらっしゃいました。

♀によってはマット産みを好む個体、材産みを好む個体がいるようです。

材を入れて産卵させる場合、材は柔らかめの材を使用する事をお勧めします。

特別難しい種ではなく、野外品としても産地によっては比較的流通もそれなりにあると思いますので入手しやすい種だと思います。

皆さんも是非飼育に挑戦してみては如何でしょうか?(^^)

※ この日記で紹介したやり方や考え方はあくまで私:Shiho個人の考え方によるもので、それを押し付けるものではございません。あくまでご参考程度にご覧頂ければ幸いです ※

※ この飼育日記では過去にも同じ種類について飼育方法をご紹介しておりますが、過去で取り上げたデータと新しく公開したデータとでは、エサの種類、管理温度、羽化までにかかる日数などに差異が見られる場合がございます。

これは飼育をやりながら、私個人のやり方や考え方が変化しているということですので、今現時点での私のやり方や考え方を参考にして頂くならば、一番最新の日付のデータをご参考にして頂けますと幸いです。ご了承下さいませ m(_ _)m ※

使用したアイテム

Basicシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), Elementシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), Naturaシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2020年1月30日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), Elementシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), Naturaシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

最近のコメント