ツイッターやインスタ等のSNSを見ていると、全国各地の皆様がクワガタ採集に行き、次々とクワガタをGETされている様子を既に見かけます。

中にはまだ5月だというのに既にカブトムシを採集されたツワモノ様も結構いらっしゃるようです。

投稿を見ていると私も良い刺激になります^^

今回は、5/25、5/26の2日間、連日で採集に行きましたので、その時の採集の主な個体(一部)と採集場面を抜粋してご紹介してみたいと思います。

【5/25の採集】

先日(5/24)に初ミヤマをGETでミヤマが発生していることを確認出来たので、私の数あるポイントの中でも一番ミヤマ色が濃いポイントに行ってみました。

そこで出逢った個体が、

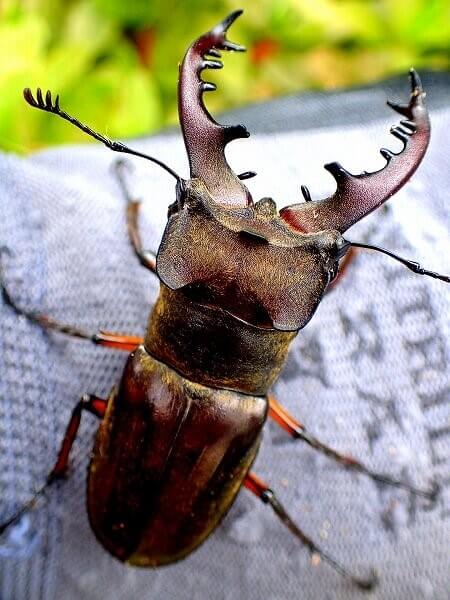

ミヤマクワガタ♂67mm

この個体です。

大型でまだほとんど擦れも無く体毛もしっかり残っている美個体でした。

※サイズにつきましては、あくまで私個人の見解(意見)です。ミヤマクワガタでは65mm以上を大型と、70mm以上は特大と呼ばせてもらっております。ご了承下さいませ※

このミヤマ♂67mmは、

この細めのクヌギの木を蹴って落ちてきました。

バスッとなかなかの落下音で、枯れ葉の上に落ちて来ました。

残念ながら70mmUPには届きませんでしたが、とても美しい個体で嬉しかったです^^

大きい音ばかり気にしていたので、後で気付いたのですが、

ミヤマクワガタ♀36mm

ミヤマ♀も一緒に落ちて来ていました。

おそらくペアでいたのでしょう。

ミヤマクワガタ♀は今シーズン初採集でした。

【5/26の採集】

この日も昼前から30℃超えの宮崎。

他県では35℃超えもあったとか・・。

最近の気候は前にズレている感じがしますね。

この日はノコギリ色が濃いポイントを散策。

毎年よくクワガタが付くハルニレの木には、

スズメバチの姿が。

ちょうどチェックしたい樹皮裏の場所にいます。

この時期のスズメバチは意外に大人しいですが、用心を期してここはスルー。

・・・・しかし、やはりどうしても確認したい(願望

樹皮裏のチェックは諦めて、スズメバチが見えない反対側から、あまり刺激を与えないようにそーっと木を蹴ってみると、

パッキっと、軽い落下音。

ノコギリクワガタ♂43mm

かろうじて中歯タイプのノコギリが落ちてきました。

このポイントは今シーズンは初めて来ましたが、既にノコギリが発生していることをこれで確信!

俄然やる気が出ました!

その後、周りのハルニレを10本程叩いてみたのですが、何も落ちて来ず・・・。

少し場所を移動して、

こちらのハルニレの木、

この木も毎年採れる有力な木の一つです。

早速叩いてみると、

バチバチっと良い音!

ノコギリクワガタ♂65mm

ノコギリクワガタ♀33mm

上記ノコギリクワガタのペアが落ちてきました。

しかも♂は今季初の大歯個体!!

めちゃくちゃキレイなレッドボディでした。

こちらのクヌギの樹皮裏には、

定番の黒いお姿を発見。

取り出してみると、

コクワガタ♂41mm

少し赤みがかったとても綺麗なコクワガタ♂

傷ひとつありません。

サイズも♂41mmとまずまずの大きさ。

おそらく新成虫でしょうね。

採った後の撮影になりますが、

こちらのクヌギの深いウロからは、

ヒラタクワガタ♂63mm

今年2頭めのヒラタ60mmUP!

光沢、艶からみると新成虫っぽいのですが、すでに何ヶ所もケンカ傷が付いている個体。

がっちりとした体型が格好良いです^^

また場所を移動して、

この大きなハルニレの木を蹴ってみると、

ミヤマクワガタ♂63mm

ミヤマクワガタ♂が落ちてきました。

今年3頭目のミヤマクワガタ♂です。

ノコもミヤマも一度現れると、後は加速度的に現れ出しますね、まさにシーズンが来たと実感します^^

このような感じで週末の採集を楽しみました。

ポイントにもよりますが、ノコ、ミヤマ、ヒラタも出てくるようになり、俄然賑わって来ました。

後は、全国の皆さんが採集しているカブトムシにも出会ってみたいですが、ここ(宮崎)ではまだもう少し先でしょうかね^^

その時が来るのを楽しみに待つことにします^^

※この方法はあくまで私自身のやり方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

早いもので5月も下旬になりました。

宮崎はここ数日は良いお天気。

特に本日(5/24)は気温も30℃越えと絶好の採集日和。

ここぞとばかりに採集に行ってきました。

ポイントに着き、

散策開始!

すると、クヌギの樹皮裏に、

クワガタの姿を発見。

ヒラタクワガタ♂50mm

予想通りヒラタクワガタ。

50mmなので、中型サイズですね^^

こちらの太いクヌギの木、

こちらの太いクヌギの木を蹴ってみると、

ガサッガサッツと2つの落下音。

ノコギリクワガタ♂51mm

かろうじて中歯型のノコギリ。

傷ひとつない真っ赤なボディがとてもキレイ。

ノコギリクワガタ♀(未測定)

ノコギリクワガタの♀は今シーズン初対面です^^

この♀は一緒に落ちて来た♂と違って黒化型タイプ。

クヌギのウロの中に、

黒い姿を発見。

取り出してみると、

コクワガタ♂41mm

なかなか大型のコクワガタでした。

こちらの意外と細いクヌギを蹴ってみると、

またもやガサガサっと2つの音が。

ノコギリクワガタ♂40mm前半(推測)

小歯型のノコギリクワガタと、

おおお、ミヤマクワガタっ!!!

ミヤマクワガタ♂54mm

今シーズン初のミヤマクワガタが遂に降臨!

シーズン初めはやはり体毛も揃っていてキレイです!

めちゃくちゃ嬉しいです!!

勿論どのクワガタも嬉しいですが、私にとってはミヤマはやはり別格ですね、格段に嬉しいです^^

今回の採集では、

ミヤマクワガタ

ノコギリクワガタ

コクワガタ

ヒラタクワガタ

4種 11頭

という結果でした。

今回は何といっても初ミヤマに限りますね~。

偶然にも昨年とちょうど同じ5/24と一緒。

これで今シーズンでは、コクワ、ヒラタ、ノコ、ミヤマ、ネブトと、いよい役者がそろって来ました。

ただまだどの種も小~中型が多いので、あとは大型が表れてくれるのを待つのみです。

ますます楽しみになって来たShihoでした。

※この方法はあくまで私自身のやり方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

「クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木とは?」シリーズ。

今回は【カシワ】【オニグルミ】【ユリノキ】の木のご紹介をさせて頂きたいと思います。

※日本全国にはクワガタ、カブトムシが集まる木はかなり数多くあって、すべての木をご紹介するのは難しいです。また木の名称も私がご紹介するのは確実なものではないかもしれません。

木は地域によって呼び方も変わったり、愛称などで呼ばれていることもよくあります。よって今回ご紹介する木の名称も、見る方によっては「えっ、その名前違うよ」と思われる方もいらっしゃると思いますが、そこの所はご勘弁頂きながらご覧頂けますことをご了承くださいませ。m(_ _)m

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

第10回目:【カシワ】【オニグルミ】【ユリノキ】の木のご紹介です。

【カシワ】

鋸歯は丸くギザギザにはならない

裏は白っぽい。表も裏も微毛が生えている。

<Shiho採集実績>

なし

カシワの木。5月5日の端午の節句にお供えされる「かしわ餅」の葉で使用されます。今回色んな木を調べていき、途中人の話を色々と聞きました。その中でご年 配の方達が「カシワの木でよくカブトムシが採れるよなー」との話を何人かの方に聞き、今回紹介してみることにしました。

実際ネットでも調べてみると、やはりカシワの木での採集実績はあるらしいです。私も実際カシワの木は見たことがなかったのですが、幸運なことにある公園で見つけることが出来ました。

樹皮&葉はミズナラの木によく似ています。ミズナラの葉のギザギザ(鋸歯)がないバージョンといった感じでしょうか。

地域によってはかなりお勧めの木の一つになるかもしれません。私も今後採集に出かけた時は気を付けて見てみようと思います。

【オニグルミ】

<Shiho採集実績>

なし

オニグルミの木。

山沿いの沢や渓流、河川敷などに多く見られる。樹液はさらりとしてにじみ出るような感じ、樹皮が黒っぽくなってる所は樹液が出ている可能性が高いです。

全国的にもクワガタ、カブトムシが集まる木としてもかなり有名らしいですが、お恥ずかしい話、私の採集実績はありません。私が通う採集フィールドでは全く見かけない木でもあります。というか見落としているだけかもしれませんが・・・・。

川に実(種)を落として、水流を利用して種を遠くまで運んで生息範囲を広げるらしいのです。凄いですね。自然と言うのは良く出来ているものだな~と感心させられます。

川の近くで採集する時にはこの木もチェックして見ると良いかもしれません。

【ユリノキ】

<Shiho採集実績>

なし

ユリノキ。北米原産の外来種。公園樹や街路樹としてよく植えられているらしいです。樹液が出ている所にはクワガタ、カブトムシも集まる事もあるらしいです。

外来種ゆえ、日本の雑木林などに自生することはなく、私も採集フィールドではお目にかかったことはありません。今回、クワガタが集まる木の事を調べていて初めてお目にかかりました。

葉もとても大きく、木自体もかなり大きくなるそうです。実際この画像のユリノキも30mほどありました。

何本か見ていったところ、樹液が出ているユリノキを発見しました。

ふむふむ、こんな感じで樹液は出るんですね。

残念ながらこの樹液には何も集まっていませんでした。

葉が特徴のある形をしているので分かりやすいと思います。見かけたら一応チェックしてみると良いでしょう。

如何でしたでしょうか?

今回、クワガタムシ、カブトムシが集まる木の紹介、【カシワ】【オニグルミ】【ユリノキ】の木をさせて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山ございます。

それにつきましてはまた次回以降の飼育日記でご紹介させて頂きたいと思います。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。

今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。

今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。

きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。(^^)

※この方法はあくまで私(Shiho)自身の考え方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

皆さんは、野外採集(昆虫採集)に行く時、どんな時に行かれますか?

例を挙げるとすれば、

・仕事がお休みの時

・天気が良い時

・何だか自然と触れ合いたい時

・クワガタ&カブトムシと出逢いたい時

・子供さんと一緒に採集を楽しみたい時

と、色々と理由はありますよね。

折角計画していたのに行ってみたら採集地が雨で全然採れなかった。ってことはありませんか?

そんな時、あくまで私のやり方になるのですが、私は採集に行く前には必ず以下の事項を調べてから行くようにしています。

・採集地に近い地域の今現在の「天気」を調べる

・採集地に近い地域の「これまでの天気、降水量」を過去数時間さかのぼって調べる

・採集地に近い地域の「これからの天気」を、特に今後の雨雲の動きを調べる

・採集地に近い地域の「気温と、風の強さ」を調べる

野外採集(昆虫採集)に行くにあたって採集地の今現在の天気は重要です。

今いる場所は晴れていても、採集地に行ってみて雨が降っていないとは限りません。それゆえ採集地の天気は事前に調べておくのが得策です。

では、そこにいないのにどうやってそんなことが分かるのか?ご心配なく。今の時代にはインターネットという強い味方がいます。

あくまで私のやり方ですが、私は野外採集に行く前は必ずインターネットで採集地の情報を調べてから行動するようにしています。

そこで一番頼りになるのが、インターネット内にある各種のお天気サイトの中の「YAHOO!JAPAN天気・災害」のというサイトです。

このサイトを見ると、採集地自体のピンポイントの天候を知るのは無理かもしれませんが、それでもその採集地に近い地域のおおよその天候、これまでの雨量、今後の雨雲の動き、気温、風の強さ等の情報が分かることが出来ます。

これらのサイトを有効に利用しながら、上記のポイントを調べて採集に行くようにしています。

では上記に書いた調べるポイントについて、なぜそれを調べる必要があるのか?の理由などをご紹介してみたいと思います。

【採集地に近い地域の今現在の「天気」を調べる】

インターネットの「YAHOO!JAPAN天気・災害」のサイトで天気を調べます。

晴れ、もしくは曇りならばOK。雨ならばNG。

【採集地に近い地域の「これまでの天気、降水量」を過去数時間さかのぼって調べる】

今現在は雨が降っていなくても、数時間前までに雨が降っていれば、採集地の木々達はとても雨で濡れた状態にあります。

そういう樹が濡れた状態の時は、樹の樹液も雨によって流れてしまっている可能性が高いので、虫の集まりもよくありません。

また蹴り採集をする際にも、樹を蹴っても虫がいたとしても、虫と一緒に雨も一緒に落ちて来てしまうので落ちたポイントを特定するのが難しくなります。

そういう意味でも非常に効率が悪いと考えられます。

そんな時はネットの「YAHOO!JAPAN天気・災害」のサイトで、雨雲の動き、「これまでの動き」でこれまでの雨雲の流れをチェックすると良いと思います。同時に降水量もチェックしておきましょう。最低でも3~4時間前まで雨が降っていない方が良いでしょう。

もし過去に雨が降っていても、降水量がほんのわずかの場合ならば、そこまで採集に影響しない場合もあるかもしれません。逆に降水量が多い場合にはより難しいと言えるでしょう。

【採集地に近い地域の「これからの天気」を、特に今後の雨雲の動きを調べる】

今は雨が降っていなくても、採集地に行ってすぐに降り出しては元も子もありません。

そんな時は同様に「YAHOO!JAPAN天気・災害」のサイトで、雨雲の動き、「これからの動き」で今後の雨雲の流れをチェックすると良いと思います。

後数時間もすれば雨雲がやってきそうな予報が出ていれば、思い切って中止するのも賢明だと言えます。

【採集地に近い地域の「気温と、風の強さ」を調べる】

気温が低いと虫の活動は鈍くなります。逆に気温が高いと虫の活動は活発になり、樹にもよく飛んでくるようになります。私的ですが、可能ならば25℃以上あるととても良いと考えています。

また風の強さも結構重要だったりします。風が強いと、木々が風で揺れてしまっているので、クワガタ達も落とされまいとガッチリと掴まっています。それゆえ、人が蹴った位では全然落ちて来ません。蹴り採集をメインに考えている方には強風は大敵だと言えると思います。

そんな時もネットの「YAHOO!JAPAN天気・災害」のサイトで気温や風の強さを確認します。

如何でしたでしょうか?

上記が私が野外採集(昆虫採集)に行く前に必ずチェックしておく天候対策です。

勿論、万全に対策を練って行動しても、天気には裏切られることもよくあります。

実際、過去にも2日連続で現地についた途端に雨が降り出し、採集を中止したこともありました。

なので絶対的ではないということをご理解の上、ご参考程度にして頂ければ幸いです。

少しでも皆様の採集が快適なものになり、採集率がアップすることをお祈り申し上げます。

※またこの記事内容に関しましても、毎年ご紹介しておりますが、まだご覧になっていない方々の為に改めてご紹介してみたいと思います。あらかじめご了承下さいませ。

※上記方法はあくまShiho個人の考え方&やり方ですので、あくまでご参考程度にお読み頂ければ幸いです。m(_ _)m ※

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

梅雨入りしはじめた地域が出て来ましたね。

ここ宮崎も最近は雨が多くまさに梅雨入り目前といったような天気模様です。

そんな雨模様の中、5/17、晴れ間が少し見えて来たので採集に行ってきました。

晴れ間があるとはいえ微妙な天気でした。

現地に到着し、早速散策開始!

すると、ハルニレの樹液だまりの隙間に、

クワガタの姿を発見。

最初はコクワガタかと思いましたが、

取り出してみると、

スジクワガタ♂34mm

30mmUPのスジクワガタでした。

大型で、とっても綺麗な個体です^^

散策中、甘酸っぱい樹液の匂いが漂ってきました。

その発生源はこちらのハルニレ。

樹皮裏が形成され、そこが発酵しているようです。

この裏をチェックしてみると、

ネブトクワガタ♂24mm

が入っていました。

中型クラスですが、ギリギリ大歯型の形状。

格好良いです^^

散策中、

野いちご(木いちご)を発見。

おそらくですが(間違っていたらゴメンなさい)クマいちごだと思います。

木イチゴの中では甘みが最も強く風味が良いと言われているそうです。

少し休憩して、収穫させて頂きました。

山の神様、ありがとうございます^^

こちらのハルニレの木の隙間に隠れようとするクワガタのお尻を見つけました。

取り出してみると、

コクワガタ♂30mm前半程(推測)

その木の裏側には、

コクワガタ♀20mm半ば程(推測)

どうやらペアでいたようです。

ふと隣の同じハルニレの木を見ていると、

大量の蟻が群がっている場所で平然とお食事中のクワガタがいました。

ヒラタクワガタ♂30mm前半程(推測)

小型のヒラタクワガタでした。

とてもピカピカでキレイ。

新成虫の可能性が強いですね。

そして、このヒラタクワガタがいた同じハルニレの木を蹴ってみると、

パサッと軽い落下音。

見てみると、

ノコギリクワガタ♂53mm

おおおお、ノコギリ!!!

今シーズン初のノコギリクワガタが落ちてきました!

とても綺麗なレッドボディ。

大歯型ではありませんでしたが、中歯型でサイズは53mmとまずまずの個体です。

どのようなサイズであっても初ものは嬉しいものです^^

このような感じで3時間程採集を楽しみました。

今回確認出来たクワガタは、

ノコギリクワガタ

コクワガタ

スジクワガタ

ヒラタクワガタ

ネブトクワガタ

5種、合計13頭

今回はノコギリクワガタがついに現れてくれました。

昨年は5/24にノコギリとミヤマが同日に現れていますので、約1週間位早く見かけたことになります。

今回は5種類と、見かける種類も多彩になってきましたので、あとはミヤマクワガタが早く見てみたいですね^^

※この方法はあくまで私自身のやり方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

「クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木とは?」シリーズ。

今回は【ヤシャブシ】【アベマキ】の木のご紹介をさせて頂きたいと思います。

※日本全国にはクワガタ、カブトムシが集まる木はかなり数多くあって、すべての木をご紹介するのは難しいです。また木の名称も私がご紹介するのは確実なものではないかもしれません。

木は地域によって呼び方も変わったり、愛称などで呼ばれていることもよくあります。よって今回ご紹介する木の名称も、見る方によっては「えっ、その名前違うよ」と思われる方もいらっしゃると思いますが、そこの所はご勘弁頂きながらご覧頂けますことをご了承くださいませ。m(_ _)m

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

第9回目:【ヤシャブシ】【アベマキ】の木のご紹介です。

【ヤシャブシ】

ヤシャブシは老木になると縦横に不規則な割れ目が入るそうですが、このヤシャブシの木はまだ若い為、その兆候が見られないようです。

<Shiho採集実績>

なし

ヤシャブシ、私が通うフィールドにも良く探してみたらありました。結構な数があったのですが、正直今までこのヤシャブシでクワガタを採集した事がありません。

私が採集するポイントではハルニレ、クヌギ、コナラ等と、強力な樹液を出す木が多数存在するので、クワガタ達はどうしてもそちらの方に集まってくるようです。

ヤシャブシは標高の高い場所でも生えているそうなので、ヤシャブシの木でクワガタを狙うのならば、少し標高を上げて、ハルニレやクヌギなどの木が無い場所にあるヤシャブシの木を探してみるとクワガタ達がついている可能性が高いのではないでしょうか?

【アベマキ】

クヌギの葉と似ているが、クヌギと比べると若干丸みを帯びている

裏側は微毛が生え、クヌギの葉と比べると白っぽい

<Shiho採集実績>

なし

アベマキの木。私が通う宮崎の採集フィールドでもお目にかかる事もありませんので、当然この木でクワガタ、カブトムシを採集した事はありません。

しかし調べてみると、地域によっては生えている所も多いらしく、樹液の出も質も良く、クワガタ、カブトムシもよく集まってくるようです。

実際、関東、群馬県ではわずかではありますが、見かけることが出来ました。

アベマキの木は良く見てみると確かにクヌギに良く似ていて、樹液が出ていればクワガタ達が集まって来そうな雰囲気をしています。樹皮はゴツゴツとして荒く、コルク層も厚そうです。手で押すと弾力があります。

もし皆さんの採集フィールドにあったならば、是非チェックして見て下さいませ。

如何でしたでしょうか?

今回、クワガタムシ、カブトムシが集まる木の紹介、【ヤシャブシ】【アベマキ】の木をさせて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山ございます。

それにつきましてはまた次回以降の飼育日記でご紹介させて頂きたいと思います。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。

今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。

今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。

きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。(^^)

※この方法はあくまで私(Shiho)自身の考え方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

5月の中旬になりましたね。

私事ですが、先週宮崎は大きな地震がありました。

震度5あったのですが、このクラスの地震があったのはかなり久しぶりのことでした。

幸い特別被害がないのは幸いでしたが、棚の物など結構落ちました。やはり地震は怖いですね~。

さて、今回の採集日記ですが、昨日 5/12に行った採集の様子をまとめてご報告したいと思います。

【5/12 採集】

この日は採集に行く時間もあまりなかったのですが、午後より少しばかり時間が空いたので、少し近場のポイントに行ってみることにしました。

ここにはクワガタが集まる木も10本程度しかないので、サラッと見て回るつもりでした。

しかし、そんな軽い気持ちの時に限って・・・。

クヌギの木の樹皮裏に、

大きな影を発見!!!

これはデカいかも!!??

ウロと違い樹皮裏で、また奥行きも深く無かったので逃げ込まれる心配はありません。

落ち着いて取り出してみると、

おおお、デカいっ!!

ヒラタクワガタ♂61mm

サイズは念願の♂60mmUP!

(心の声:本当は最初取り出した瞬間65mm位はあるかと錯覚、思っていました(汗…)

サイズは目標であった♂60mmUP達成!!

ボディも肉厚!!

ただ身体中傷だらけなのと、

アゴの摩耗も多く、左アゴは1/3位が折れてました。

身体にダニの姿も見受けられます。

察するにおそらくは越冬個体でしょう。

更にこの♂の奥から、

ヒラタクワガタ♀35mm

ヒラタクワガタ♀も出てきました。

ヒラタ♀も採集したのは今シーズン初です^^

野外WDで35mmはなかなかの大型です。

この♀は61mm♂と違ってとても綺麗な個体でした。

新成虫かもしれません?

まさかこのポイントで採れるとは思わず、思いがけない60mmUPゲットでした!^^

その後、

このクヌギのウロより、

コクワガタ♂20mm後半程度(推測)

コクワガタ♀20mm前半程度(推測)

を見つけました。

事後撮影になりますが、先に撮影している間にウロ奥に入られそうだったので、ウロの画像は採集した後に撮影させて頂きました。ご了承くださいませ。

今回はこのような感じで、

ヒラタクワガタ 2頭

コクワガタ 2頭

合計 2種 4頭

と出逢うことが出来ました。

今回の採集は時間も無かったので、木も10本足らずと、数少ないポイントで、採集時間も15分程度でしたが、念願のヒラタクワガタの♂60mmUPと出逢うことが出来ました。

正直このポイントではあまり期待していなかったのですが、やはり行ってみないと分からないものですね。

今まで見つけて、長らく行っていないポイントももう一度チェックしてみようと思います。

SNSを見ていると、全国では既にカブトムシやミヤマクワガタ、ノコギリクワガタも採集出来ているという投稿を見かけました。

今年は確かにクワガタの発生が早かったですが、まだミヤマやノコは見ていません。

もしかしたらポイントによってはもう出ている場所があるかもしれませんね。

次回の採集がまた待ち遠しくなりました^^

※この方法はあくまで私自身のやり方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

先日、山に採集に行った時のお話。

山でクワガタを探していると、

鈴なりになった山桑(ヤマグワ)の実を見つけました。

赤黒く熟れて、まさに完熟状態!

一時クワガタ採集を止めて、山の恵みを少し分けて頂くことにしました。

少し齧ると、果汁が飛び出して来ました。

とても甘いというわけではないのですが、酸味と適度な甘さがマッチした自然の甘さ。

大変美味しく頂かせてもらいました。

山の神様ありがとうございます!m(_ _)m

山を散策していると、昆虫達以外にもこのような果実や山菜等との嬉しい出会いがあります。

また時折見られる動物たちの姿を見るのも楽しいものです。

皆さんも機会があれば、是非山を散策してみては如何でしょうか?^^

※山に入るにはマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。自然にやさしく、モラルを守って山散策を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

長いGWも終わって、いよいよ夏本番を迎えますね。

その前にこれからは梅雨の時期を迎えます。

宮崎は雨が特に多くて、かなり降ります。

なのでこの時期はその合間をぬって採集に行っているような感じです。

梅雨前の晴れを狙って、昨日採集に行ってきました。

山に行く途中で見かけたたつる薔薇の花。

まさに満開でとても綺麗でした。

お天気も若干雲がありますが、まずまず。

気温も朝9時の時点で23℃近くあるので、昼頃には25℃に届くでしょう。

大きなクヌギの木。

この時期はまだ葉も薄緑色で柔らかく若々しいです。

この木を蹴ってみると、

コクワガタ♂30mm後半位(推測)

上記コクワガタ♂が落ちてきました。

幸先良いスタートです^^

こちらは、シラカシの木。

大きなウロがあります。

樹液も出ており、樹皮が濡れていますね。

こちらのウロより、

ヒラタクワガタ♂45mm

がいました。

ヒラタも普通に出てくるようになりましたね^^

こちらのクヌギの樹皮裏には、

小型コクワガタ♂20mm半ば程(推測)

が入っていました。

こちらのクヌギの小さな隙間に、

黒い影を発見!

コクワガタ♂41mm

♂40mmUPの大型でとっても綺麗な個体でした。

そして、

クヌギの樹皮裏になかなか大きめの個体を発見!

これは見た瞬間ヒラタ確定と分かりました。

掻き出し棒で取り出させてもらって、

ヒラタクワガタ♂58mm

60mmには届かないものの、なかなか立派な個体!

テンションも上がります!^^

上の同じ木を蹴ってみると、パラっと軽い落下音。

コクワガタ♂20mm少し程(推測)

小型のコクワガタ♂が落ちてきました。

近くの草むらに、

美味しそうなオレンジ色のモミジイチゴの姿が。

少し休憩して、山の恵みを堪能させて頂きました^^

と、このような感じで2時間程採集を楽しみました。

ルアーケースもいっぱいになりました。

(採集個体の一部画像)

今回採集出来たのは、

コクワガタ9頭

ヒラタクワガタ2頭

2種 11頭という結果でした。

ここに来てやっと10頭の壁を超えました!

しかし今回見かけたのは♂ばっかり。

普通ブリードしていると♀が早く羽化するのですが、自然界では違うのでしょうか?

まぁたまたまかもしれませんし、中には越冬個体もいるでしょうしね^^

今回もまだノコやミヤマには会えませんでしたが楽しい採集でした。

例年通りだと5月下旬頃にはノコやミヤマに逢えています。

今年は最初のクワガタの出逢いも20日程早かったので、もしかすると次回辺りでノコやミヤマも出て来てくれるかもしれませんね。

次回がまた楽しみになりました^^

※この方法はあくまで私自身のやり方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

皆さんの大好きなクワガタ、カブトムシ

外国産種のように派手さや巨大さといった極端な特徴には及ばないかもしれませんが、勿論日本にも生息しております。

夏になると、子供たちを含め、大人たちまでもが熱中してしまう昆虫採集。

ではどうやってクワガタ、カブトムシを捕まえること、採集することが出来るのか?

あくまで私:Shiho流ではございますが、今年よりクワガタ、カブトムシ採集デビューをしてみたい方達のご参考になればと考え、この日記上でご紹介してみたいと思います。

※ この記事内容は過去日記でもご紹介しております(一部訂正&加筆あり)内容が重複しますことをご了承下さいませ。

では、クワガタ、カブトムシを採集するにはどのような方法があるのか?

あくまで私が考える採集方法ですが、全ての方法ではございませんが、主に以下の様な方法があります。

・樹液採集

・灯火採集(外灯巡り採集)

・灯火採集:(ライトトラップ採集)

・トラップ採集:フルーツトラップ採集

※名称についてはあくまでShihoがそう呼んでいるだけで、正式にそう呼ばれている訳では御座いません。ご了承下さいますようお願い申し上げます※

今回は「樹液採集」についてご紹介してみたいと思います。

「樹液採集」

ヤナギの木に集まる昆虫達

樹皮裏に潜むヒラタクワガタの♂♀ペア

クヌギの樹液を舐めるカブトムシ♂

クヌギ、ハルニレ、コナラ、ヤナギの木等々。

夏になると、こういった木からは傷付いた箇所から、甘酸っぱい臭いのする樹液が流れ出すものがあり、その樹液を目当てにクワガタ、カブトムシが集まってきます。

その木が出す樹液に集まってくる虫達を見つけ、直接捕まえる方法を「樹液採集」と呼んでいます。

その樹液採集のやり方は様々です。

手で届く範囲にいれば、直接手で採っても良し、

手が届かなければ網を使用して採っても良し、

網でも届かなければ、木を蹴って落としても良し。

こういう風に木のウロ(穴)の中に入っていて手では採れない時は、

こういう道具(通称:掻き出し棒)を使用して、取り出しても良し。

掻き出し棒を利用して採集されるヒラタクワガタ

上手く採集することが出来れば、

こんなに沢山のクワガタ、カブトムシ達も採れちゃいます。

樹液採集を成功させる上で、私:Shihoが大事と考えるのは、

★天気★

理由:雨の日等は虫の数も少なく、また雨の中で木を蹴っても虫が落ちて来たのか、雨なのか分かりにくいです。曇り~晴れの日を選ぶと良いでしょう。

★気温★

理由:気温が低いと虫の活動が活発化しません。勿論低い気温で活動する高山系の虫(ヒメオオやアカアシ等)も存在しますが、平地性の強いノコギリやヒラタ、コクワ、カブトムシを狙いたい時は最低でも20℃以上は欲しいところ。25℃以上あればかなり良いでしょう。

★風★

理由:採集時にあまりにも風が強いと、木が大きく揺れてしまい、それに付いているクワガタ達はしっかりと木にしがみついてしまいます。そうなると、人が蹴った位では全く落ちて来なくなりますので、強風の時の採集は難しくなる可能性が高いです。

★木の種類★

理由:クワガタ、カブトムシはどんな木の樹液にでも集まるわけでありません。代表的なのは、クヌギ、ハルニレ、コナラ、ヤナギ等の広葉樹系の木。木の種類をしっかりと認識することはとても大事と考えます。

★狙う虫の特性を知る★

理由:例えばミヤマクワガタが欲しい時、あまり標高が低い平地ではミヤマクワガタを見つけることは難しいです。ミヤマクワガタの場合、山間部の少し標高が高い場所を狙うなど、その虫が生息している場所の特徴をしっかりと把握しておくことで、狙い通りの虫をつかまえれる可能性が高くなるでしょう。

如何でしたでしょうか?

上記が私、Shihoが樹液採集時に気を付けているポイントです。

皆さんも是非樹液採集にチャレンジして、念願のクワカブを沢山GETしてみませんか?

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。人によって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

最近のコメント