先日よりご紹介している【産卵させてみようシリーズ】の第9回目。

今回は「国産ネブトクワガタ」の産卵セットの方法をご紹介して見たいと思います。

※国産ネブトクワガタは亜種:アマミネブトや沖永良部ネブト等多数ありますが、産卵方法に関しましては全て今回ご紹介するセット方法で産卵が可能です※

ネブトクワガタ、とても小さく、あまり格好よい印象はないかもしれませんが、それは小~中歯タイプでの事、大型の大歯タイプのフォルムは素晴らしく格好が良く、これを国産オオクワ位のサイズにしてみたら、国内一格好の良いクワガタと言っても過言ではありません。

※飼育方法につきましては、過去の日記記事と重複する部分がございます。あらかじめ御了承下さいませ。

【飼育種】

和名:本土産ネブトクワガタ

学名:Aegus laevicollis

産地:日本国

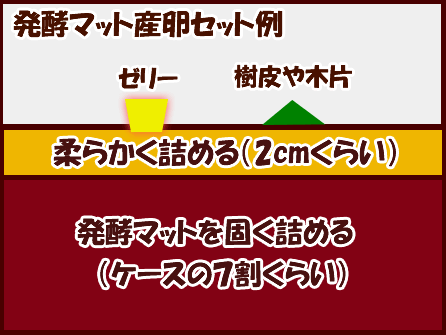

<産卵セット時の方法>

【お勧めのマット】

黒土マット、完熟マット

【お勧めの容器】

クリーンケースM~L程度

【水分量】

手で握って土団子が出来て、なおかつ水が染み出ない程度

【マットの詰め方】

ケース底面7割程度固く詰めて上部3cmはフンワリと。

【設定温度】

25~28℃前後

如何でしたでしょうか?

上記が私の本土産ネブトクワガタの飼育方法です。

本土産ネブトはシーズン中に野外で採集したワイルド♀から持ち腹で産ませようとすると、なかなか産まないことが多いと言われています。

一説にはネブトクワガタの♀はシーズン開始したら、まずは産卵を済ませてから木に付くと言われていることもあるみたいです。

なので木に付いているワイルドの♀を採集して産卵させても、既に産卵終了している個体なので産まないとか・・・。

真偽の方ははっきりとは分かりませんが、確かにワイルドものの♀をそのまま産卵させた場合、なかなか手強いのは事実です。

ちなにみ実際私の所でも、累代ものの個体の場合、意外にあっさりと産んでくれた経験があります。(本土ネブトと奄美ネブト)

それか何か上手く産ませるコツがあるのかもしれませんね。

皆さんも国産のネブトクワガタを持っていらっしゃいましたら、是非一度挑戦してみて下さいませ。

※この方法&セット方法の考え方はあくまでも私:Shihoの産卵セットの組み方です。やり方は人それぞれですので、あくまでご参考程度にご覧頂けますと幸いです。m〈_ _)m※

使用したアイテム

2017年度、野外採集(昆虫採集)シリーズ。第26回目のご報告です。

今回の採集舞台は九州 宮崎県です。

今回の記事は、10/24の採集場面をまとめたものをご紹介したいと思います。

先日の台風21号。

超大型の凄い勢力でしたが、ここ宮崎県は何とかギリギリ逸れてくれました。

台風21号通過後は急激に寒くなり、この日の朝の気温は何と12℃。

日中はまだ20℃以上あったとはいえ、いよいよ冬も間近になって来ました。

この時期に野外採集?

と言われるかもしれませんが、ここ宮崎では例年何とか10月末位までは数頭はクワガタの姿を確認出来ています。

今回も期待して来てみましたが、果たして虫達と出逢うことが出来るのでしょうか?

では採集様子をご紹介してみたいと思います。

H29年 10月24日

PM2:00

天気:晴れ時々曇り

気温:21℃

朝の気温があまりにも低かったため、気温が上がる昼過ぎを狙って行きました。

さすが南国宮崎、昼位になると気温も20℃を越えてくれました。

秋の代名詞:ススキが咲き誇っています。

採集地の一つであるハルニレとクヌギの群生ポイントに到着。

さすがにこの時期になると、木の葉も枯れはじめて来ています。

クワガタだけではなく、さすがに他の虫達の気配もないかと、思っていた所に、

大量のスズメバチ軍団の姿を発見!

この時期でも活発に活動しているスズメバチ。

この時期は凶暴性が強い為、要注意です。

そして近くのクヌギの樹皮裏をチェックすると、

いました!!

画像上部と左側!

2頭の姿を発見!

どうやらコクワガタのようです。

敢えて取り出さなかったので、きちんとした画像は撮影していませんが、上の個体が♂、左側の個体が♀でした。

さすが寒さに強いコクワガタです。

どうやらゼロは免れました。

近くのハルニレの木。

小さな隙間にはネブトクワガタの姿を発見!

同じ木を蹴ってみると、

コクワガタ♂が落ちて来ました!

なかなか立派なコクワガタ♂個体。

サイズは♂40mmはありそうです。

コクワガタが落ちて来たすぐ側にヒラタクワガタ♂の死骸(頭部のみ)がありました。

こういう姿を見ると、今年の採集シーズンも終わりなんだなぁ・・・と寂しくなります。

近くのクヌギの木を見ると、

ゴツゴツした樹皮上を歩くスジクワガタ♂を発見!

かなり小さい♂です。

体長は♂15mm位でしょうか。

このような感じで約2時間程採集を楽しみました。

今回見かけたのは、コクワガタ、ネブトクワガタ、スジクワガタの3種のみ。頭数も少なく全部で5頭という結果でした。

この時期の寒さでは、黒虫系が強いですね。

ノコギリとミヤマの姿を見られなかったのは残念ですが、クワガタの姿を見られたのは嬉しかったです。

近くの草むらにはカラスウリの実が黄色く色付いていました。

色だけ見ると、とっても美味しそうに見えるんですけどねぇ~。

というわけで、どうやら2017年シーズンの野外採集も、今回で採集納めになりそうです。

今年はイベント等で群馬県での滞在期間が長く、しかも一番虫達の活動が盛んな時期に宮崎のフィールドを離れる事になってしまったのは残念ですが、それでも良い出逢いも沢山ありました。

沢山の虫達に巡り逢わせてくれた山の神様に深く感謝、感謝申し上げます。

また来年もどんな虫達に出逢えるのか、今から楽しみです。(^^)

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。人によって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

ここ最近の日記で「クワカブの冬場の管理方法」について「発泡スチロールを使用した簡易温室」「メタルラックを使用した簡易温室」等をご紹介して来ました。

これらは冬場の温度管理対策として、どちらも温源(熱を発する機器)を使用した簡易温室でした。

今回の日記では、そういったものを利用せず、もっと容易に冬場の管理が出来ないかを考えてみたいと思います。

※これはあくまで私、Shihoが考えうる方法をご紹介するもので、他にも様々な対策案があると思います。ご参考程度に見てもらえれば幸いです。またこの記事は過去にもご紹介したことがあります。一部重複しますことをご了承下さいませ※

冬場は当たり前ですが、気温が下がります。

気温が下がる中、温源を使用するエアコン管理や、簡易温室を利用せずに何とか乗りきる方法はないのでしょうか?

あくまで私が考えつく参考例にはなりますが、いくつか具体例を挙げて見たいと思います。

【日中、日が当たる部屋の影になる場所に置く】

日中に日差しが入り、部屋全体が比較的暖かくなる場所に置くということ。

但し日光を直接当ててはダメです。

あくまで影の場所において下さい。

一度温度計を置いてその部屋がどれ位の温度になるか計ってみるのも良いでしょう。

【発泡スチロール箱やダンボール箱に入れて管理する】

管理する時、棚の上等でそのまま管理するのではなく、ダンボール箱や発泡スチロール箱に入れて管理するやり方です。

外からの見栄えは悪くなりますが、ダンボールや発泡スチロールは保温性があります。

入れた周りの隙間などに新聞紙や綿などを入れても良いと思います。

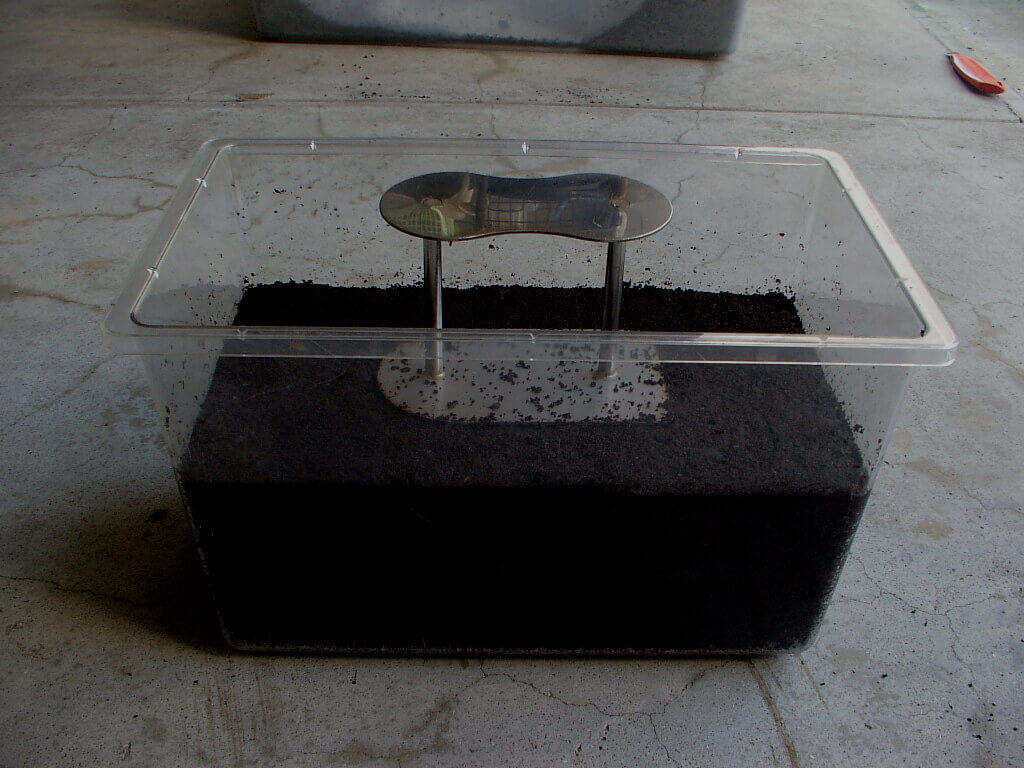

【土やマットに埋めて管理してみる】

衣装ケースなどに菌糸ビンやケースに入った成虫などを入れ、その周りをマットや土、腐葉土などでフタの部分まで埋めるという方法です。

ここでのポイントは地面となるマットなどは固く敷き詰めないで、軽くフンワリと敷くのがポイントです。空気が含めばより保温性が高まると思いますので・・・。

【プチプチやアルミマットなどのクッション材等をケースや菌糸ビン等に巻く】

菌糸ビンや飼育ケース等に、プチプチやアルミマット(薄いやつ)などのクッション材等を巻いて管理する方法です。

寒さが直接当たらないように防護するといったやり方です。

衣装ケースなどに一緒にまとめて入れ、その周りを全体的に巻いても良いかとは思います。

【水を張った水槽や衣装ケースなどに入れる方法(温源利用する手もあり)】

夏場にはよく聞く方法です。

水を張った水槽や衣装ケースに上面が出るようにして水の中に入れます。

ただしこの方法は冬場はかなり水も冷たくなると思いますので、自然的な方法からは外れますが、熱帯魚の温度を保つ熱源を入れてやると良いかと思います。

これにより水が温められて適温になるかと・・。

サーモまでつなげれば、よりベストだと思います。

先日紹介した簡易温室が空気を暖めるバージョンならば、こちらは水を温めて利用するバージョンといった感じでしょうか・・・。

如何でしたでしょうか?

正直、温源を使用した対策には及ばないとは思いますが、何もしないよりは少しは効果があると思います。

勿論他にも色々とやり方は沢山あると思います。

今回は実際の画像がなく、文面だけではわかりづらかったかもしれませんがご参考にして頂ければ幸いです。

皆さんも色々と工夫をしてこの冬を乗り越えましょう。(^^)

※管理のやり方には色々な方法があると思います。今回紹介したのははあくまでも私Shihoの考え方による管理方法についてのやり方&見解です。 あくまでご参考程度に見て頂けますと幸いです。

使用したアイテム

ここ数日で、急に肌寒い日も増えて来ました。

毎年、今の時期位になると、冬場の生体管理方法、特に「越冬のさせ方」についてよく質問が来ます。

今回は越冬の方法に関して少し書いてみたいと思います。

※これからご紹介するやり方は過去の日記でも取り上げておりますので、過去の日記の記事&画像(一部)が重複しますことをご了承下さいませ。※

代表的な越冬クワガタと言えば、おなじみ国産オオクワガタ。

国産オオクワガタは野外では春~秋(4月~10月位)にかけて活動、冬(11月~翌年3月位)には越冬をします。

飼育下においては温度をかけてやれば一年中活動しますが、温度管理が必要となります。

温度をかけないやり方(常温飼育)の場合は越冬をさせてやることで翌年春より活動を再開します。

越冬後も元気な姿を見る為にも適切な越冬体勢を整えてあげることが必要かと思います。

私:Shihoなりのやり方にはなりますが、国産オオクワガタを例にとって越冬のやり方をご紹介したいと思います。

まずは皆様、ご自分の飼育状況を考えて下さいませ。

エアコン温室などで、冬場も温度管理が出来る方は、そのままその管理下で飼育すれば良いと思います。

では、温度管理が出来ない場合どのようにして越冬させるのかをご紹介してみたいと思います。

国産オオクワガタ成虫(越冬可能なクワガタ含む)の越冬方法

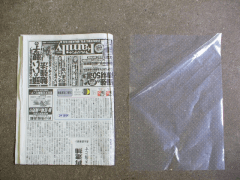

<用意するもの>

オオクワガタを越冬させるのに準備した用品類。

簡単にまとめると、

【主役のオオクワガタ】

来年に備えの為に越冬させてあげます。

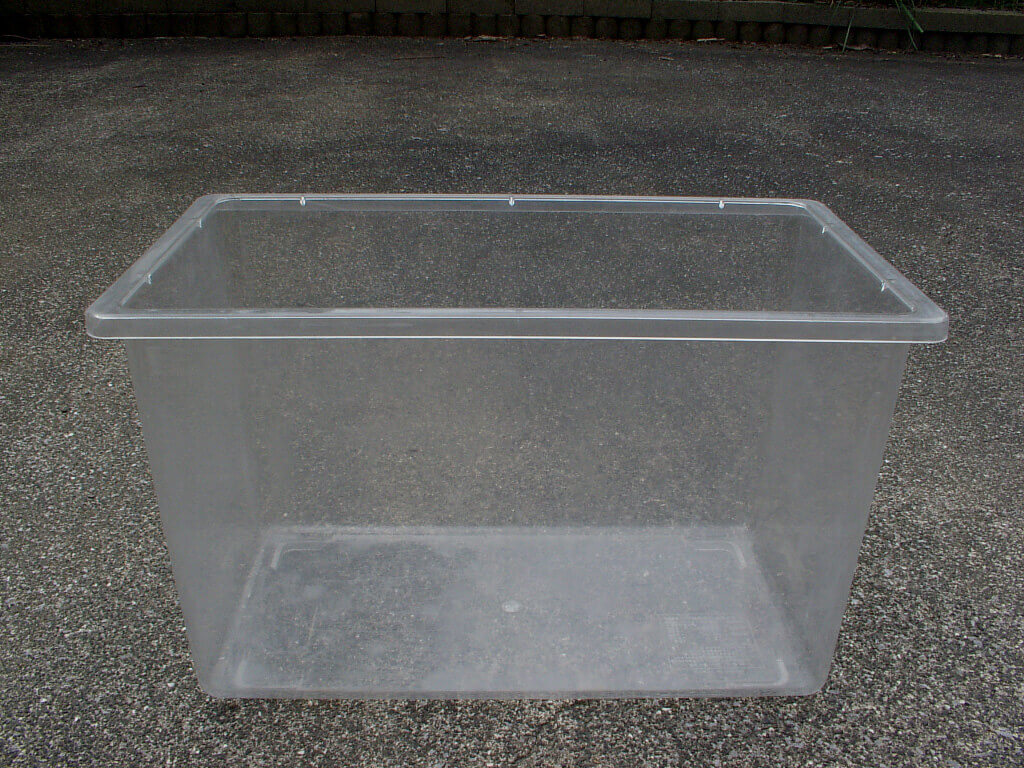

【越冬させるケース】

用意したのは、クリーンケースS。

SSサイズでも十分ですが、スペースは広い方が温度が安定するので、大きめのケースでやるとなお良いと思います。

【ケースに埋め込むマット】

今回用意したのは、ヒノキマット。

その他のマットだとどのようなマットを選んだら良いのか?

基本的にはどんなマットでも構いませんが、可能ならば粒子が粗く、空気が含みやすいものが私 は好きです。

2016年9月現在、弊社で今販売している商品ですと、

ヒノキマット、 きのこマット、くわマット、完熟マット等があります。

内容的に詳しく申し上げると、

虫の体に優しいマットを選ぶならば、

きのこマット、くわマット、完熟マットがお勧め。

少しでもダニ等の発生を防ぎたいのであれば、

ヒノキマット がお勧めです。

というわけで今回はヒノキマットを選びました。

【マットに埋め込む材(1~2本)】

マットの中に潜むクワガタに空間(隙間)を作ってやる為です。

【マットの上に敷く転倒防止材】

マット上に上がって来た際に転倒して弱らないために用意します。

【ゼリー】

越冬開始してしまえば、しばらくは必要ありませんが、準備した直後と、越冬が終了した際、タイミングはこちらでは分からないので、一応念のために入れておきます。

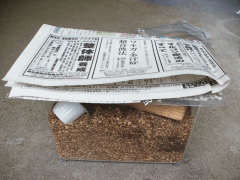

では、実際に越冬セットを組んでみましたので、その時の様子を順を追ってご紹介してみたいと思います。

<越冬セットの組み方>

さぁセット開始です。

マットは水分量が少ない場合は、少し加水し、水分調整をします。この際、マットが固まる位の水分量では多すぎます。水分は少なめにします。押詰めません、軽く空気を含むように入れます。

主役の国産オオクワガタを入れます。

あくまで私の場合ですが、生体が隠れれるように木片を1~2本入れます。

上から見ると、こんな感じです。

その上からマットを軽くかぶせます。

この時も押詰めずに軽く空気を含ませるような感じでかぶせます。

マットはケース高さの約8割程度までかぶせます。

そして転倒防止のハスクチップとゼリー。

完全に潜って上部に出てこなくなったらゼリーはしばらくは撤去しても良いですが、セット初めの時は越冬のスイッチがまだ入り初めかどうかの時期ですので、一応ゼリーは入れておきます。

真上から見たらこんな感じ

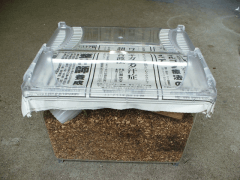

フタをして完了。

上の段階のままでもOKですが、コバエ等から守る為に新聞紙とディフェンスシートを用意する手もアリです。

<用途理由>

【ディフェンスシート】

乾燥、コバエ等から守る

【新聞紙】

マットから蒸発した過剰な水分をケース内で蒸れさせずに吸収させる為

如何でしたでしょうか。

私は越冬するクワガタは上記のような方法でセットします。

また国産オオクワガタだけでなく、外国産のクワガタでも台湾オオクワガタ、ホペイなどは越冬させます。

形は似ていますが、国産ヒラタは厳しい寒さにはあまり強くはありません。

私なりには越冬は極力控えた方が良いと判断しています。ご参考までに・・・。

【国産オオクワガタ幼虫の場合】

次に幼虫の場合ですが、冬場に温度管理をすれば、冬の間もエサを食しますので成長を続けます。

常温管理の下におけばある程度の寒さに達した時点で越冬し始めます。

この間はエサを食さないので成長は止まります。

やり方は飼育される方のお好みで選んで頂ければと思います。

より自然に近い方法がお好みならば常温飼育、冬場も成長させたいのであれば温度管理飼育・・・という具合です。

如何でしたでしょうか?上記が私Shiho流ではございますが、国産オオクワガタ(越冬するタイプのクワガタも含む)の越冬方法例になります。

夏場と冬場・・・厳しい温度変化のある日本では管理方法やその準備 がなかなか難しいですよね。。

でも手はかかりますが、やり方(方法)はありますので、少し頑張ってお大事な虫たちの為に準備してみては如何でしょうか?

では皆様、これから寒い冬が来ますが、一緒に頑張っていきましょう。(^^)/

※管理のやり方には色々な方法があると思います。今回述べるのはあくまでも私Shihoの管理方法についてのやり方&見解です。 あくまでご参考程度に見て頂けますと幸いです。

使用したアイテム

2017年度、野外採集(昆虫採集)シリーズ。第25回目のご報告です。

今回の採集舞台は九州 宮崎県です。

今回の記事は、10/11の採集場面をまとめたものをご紹介したいと思います。

早いもので10月に突入しております。

ここ数日は夏が盛り返したような暑さで、ここ宮崎でも最高気温30℃を超える日が出ています。

この時期になるとめっきりと虫の数も少なくなるのですが、果たして今時期の山の様子はどうでしょうか?

採集地に行く前に見かけたこの時期の代表的な花:コスモス

今年も美しく咲き誇っております。この花を見ると10月というのを深く認識させられます。

採集ポイントに到着。

ここはハルニレとクヌギの群生があるポイント。

早速チェックしてみると、

ハルニレの木のかなり上の方にミヤマクワガタ♂の姿を発見!

カナブンとスズメバチも一緒に滲み出る樹液でお食事中です。

大きさはどうでしょう?なかなか立派な♂です。

♂65mm位はありそうでした。

採集はせずに観察のみとしました。

とりあえず樹液もまだ出ているようですし、クワガタもまだいるようで、一安心です。

クヌギの樹皮裏にクワガタの影が・・・。

確認した所、コクワガタ♂でした。

小型で♂30mm程のサイズ。

こちらの樹皮裏にもいました。

ヒラタクワガタ♂です。

体長は♂40mm程、小型です。

近くのハルニレの木を見ると、

めっちゃ沢山のオオスズメバチ!

最近刺されて亡くなられた方がいるとニュースになっていたっけ。

この時期は性格が獰猛なので注意が要注意!

木を蹴り落ちて来たノコギリクワガタ♂

小歯型♂40mm位でしょうか。

こちらも落ちて来たコクワガタ♂

♂40mm程。まずまずの型です。

ハルニレの樹液だまりにもまだいました。

ネブトクワガタの♂です。

凄く小さく15mm以下位。

顎も内歯の発達も無く小歯型。

このような感じで2時間程採集を楽しみました。

見かけた数は20頭程。

大型個体は最初のミヤマクワガタのみでしたが、ミヤマ、ノコ、ヒラタ、コクワ、ネブトと、5種類のクワガタを見かけることが出来ました。

また数的にもこの時期にしてはまずまずの数を見かける事が出来ました。ここ最近の猛暑に反応してくれたのでしょうか?

もう10月の半ばですが、ここ宮崎ではまだこの時期になってもクワガタの姿を見かけることが出来ますので、もう少し野外採集を楽しみたいと思います。

また次回、どんな虫達に出逢えるか?

今から待ち遠しく楽しみです。(^^)

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。人によって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

先日よりご紹介している【産卵させてみようシリーズ】の第8回目。今回は「国産カブトムシ」の産卵セットの方法をご紹介して見たいと思います。

※国産カブトムシは亜種:オキナワカブトや久米島カブト等:がありますが、産卵方法に関しましては全て今回ご紹介するセット方法で産卵が可能です※

【飼育種】

和名:カブトムシ

カブトムシの場合、産卵セット方法はマット産卵で行います。

<産卵セット時の方法>

※野外品の♀を利用した産卵セットのご紹介になります※

【累代】

天然ものWD♀を使用

【お勧めのマット】

黒土マット、完熟マット

【お勧めの容器】

クリーンケースM~L程度

【水分量】

手で握って土団子が出来て、なおかつ水が染み出ない程度

【マットの詰め方】

ケース底面7割程度固く詰めて上部3cmはフンワリと。

【設定温度】

25~28℃前後

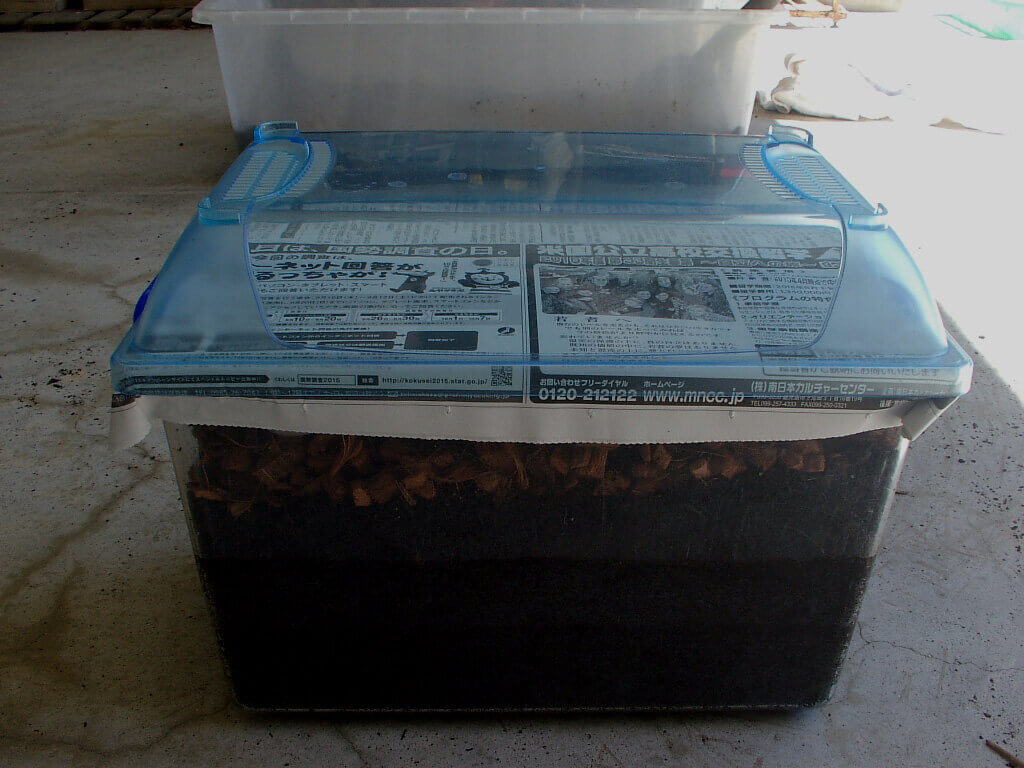

まずは産卵セットに使用するケースを準備。今回はクリーンケースを使用します。

マットを大きなケースに出します。 お勧めは完熟マット、もしくは黒土マット。

ケース底面を固めていきます。

固く詰めたマットの上にフンワリとマットを敷きます。

転倒防止のハスクチップを入れます。

ゼリーを入れます。

親となる♀(参考画像)を入れます。

クリーンケース使用の場合は間に新聞紙を挟んでセット完了

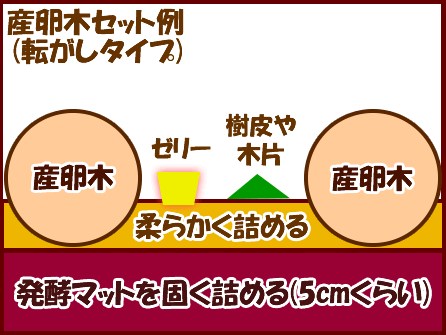

セット方法を図示するとこのような感じです。

<割り出し、幼虫取り出しの時期>

卵を採卵するか、そのまま幼虫が見えるまで自然に孵化させる方法がありますが、今回は自然に孵化させて幼虫を回収する方法をご紹介します。

本土カブトムシの寿命は短いので、ケース底面に幼虫が見える頃にはほとんどの♀は死亡してしまっている可能性が高いです。卵で採卵するよりもそのまま自然に孵化させた方が孵化率も高いので、私の場合は幼虫割り出しは♀が死亡してしまったのを確認してから約1ヶ月後程度に行う様にしています。

このような感じで幼虫が出て来ます。国産カブトムシは多産なので沢山幼虫が取れるでしょう!

いかがでしたでしょうか?上記が私の国産カブトムシの産卵セットの組み方です。国産カブトムシは産卵、そして幼虫飼育共にとても容易な種です。機会がありましたら是非一度産卵セットを挑戦してみて下さいませ。(^^)

※この方法はあくまでも私:Shihoの産卵セットの組み方です。やり方は人それぞれですので、あくまでご参考程度にご覧頂けますと幸いです。m〈_ _)m※

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2017年10月10日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

先日の日記で、「Shiho自作の発泡スチロールで作る簡易温室」の作成方法をご紹介しました。

今回は発泡スチロールの大きさじゃ容量が足りないという方達の為に、ちょっとワンランク上の「メタルラックを使用した簡易温室」の紹介をしてみたいと思います。

いきなり出来上がった全体図からご紹介すると、

このような感じで作成しました。

この温室を作成するのに、いくら予算が必要なのかを知りたい方も沢山いらっしゃると思いますので、作成時にかかった金額をご紹介してみたいと思います。

<材料>

・メタルラック:150cm(中古)

1個 ¥2000

・フォーム(上下面&背面)

1枚 ¥800

・養生プラダン(左右側面&背面)

2枚 ¥360(@¥180)

・ビニールカバー(前面)

1m×1.8m ¥380

・プレートヒーター(中古)

1個 ¥3000

・サーモスタット(中古)

1個 ¥1000

・ファン:小型扇風機(中古)

1個 ¥300

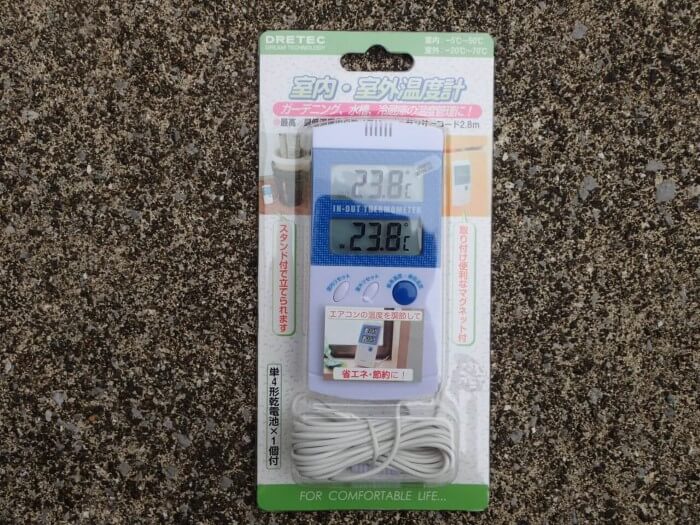

・室内外用温度計

1個 ¥1500

総合計金額 ¥9340

※金額は購入した際の価格です※

このような感じで温室を作成しました。

では、材料について一つずつ細かく紹介してみましょう。

※紹介してる材料は実際の物とは一部異なるものもあります。あくまでも参考画像です。ご了承下さいませ※

【メタルラック(150cmタイプ)】

メタルラック150cm程の同様のタイプです。

一番下に温度の元(ヒーター)を入れますので、それの熱がスムーズに上に上がるように棚板は隙間のあるものが良いです。その点で言えばメタルラックは適任ですね。

【フォーム】

フォーム、いわゆる住宅用の断熱材(発泡スチロール)の板です。

通常の発泡スチロールでも良いですが、住宅用のフォームはきめが細かく保温効果も強いですのでお勧めです。

この時は上面、下面、背面のみに使用しましたが、全ての面を覆ってもOKです。

【養生プラダン】

養生プラダン。

薄く柔らかめの断熱素材です。

コスト削減の為に左右側面に使用。

上記のフォームと比べると同じ大きさで価格は約1/5で済むのが魅力です。

【ビニール製カバー】

柔らかめのビニール製カバー。

切り込みを入れ、のれんのようにして前面のカバーとして使用しています。ほぼ透明なので中の様子がある程度見えるのも良いですね。

【プレートヒーター】

プレートヒーター。

暖房管理の必需品です。

これは実際に使用しているものと同型機。

ワット数は250Wあります。

温室用に使用するヒーターとしてはとても使いやすいタイプで、このW数ならば150cmメタルラックの容量程度ならば十分に温めてくれます。とても扱いやすいです。

【サーモスタット】

温度調整の必需品、サーモスタット。

中のヒーターにより温度が上がり過ぎると、設定温度を超えた時点でスイッチが切れ、設定温度からある程度温度が下回るとスイッチが自動的に入るというのがサーモスタット。

人がつきっきりでなくても自動で管理してくれるのでとても重宝します。

ちなみに上の画像のサーモスタットは約15年位前に私が使用していたもの。これを見ると当時の懐かしい記憶が蘇りますね。

【ファン:小型扇風機】

ファン(小型扇風機)です。

温室内の空気の循環に使用します。

ヒーターにより温めた空気は上に上がりますので、温室内はどうしても上部の方が温度が高くなります。

その温まった空気を循環させ、均一にするのがファン(小型扇風機)です。これを使用する事により温室内全体がほぼ均一な温度をキープ出来るでしょう。

【室内室外温度計】

室内外用温度計。

長いコードのあるセンサーで温室の内部の気温を計ると同時に、外気温も計る事が出来る便利もの。

温室内が今現在何度なのか、これがあれば一目瞭然です。

ちなみに上記画像の温度計は月夜野きのこ園で販売されているものと同じです。

以上がメタルラックを使用した温室の作成でした。

如何でしたでしょうか?

ここは宮崎県という事もありまして、宮崎県の冬の気温に適した温室作成をしております。

例えば、メタルラックの全ての面をフォームで囲めば、それ以上の保温効果は望めますが、南国宮崎県という土地柄、そこまでしなくても十分に保温効果が得られると判断した上での作成方法になっております。

温室も使う場所によって様々に状況(温度)が変わってきますので、その様子を見ながらご自分なりのオリジナル温室を作成すると良いでしょう。

道具を駆使して、お安く、丈夫でかつ便利な温室を作り、冬の寒さを乗り越えましょう!

※この温室作成方法はあくまで私個人の作成方法の一例です。 人それぞれによって考え方や方法等は異なると思います。あくまで参考例として見ていただければ幸いです。

使用したアイテム

毎年恒例!冬場の温度管理方法。

Shiho自作の簡易発泡スチロールによる簡易温室の紹介です。

あらかじめ御了承を得たいのですが、この記事は秋口になると毎年紹介しております。それゆえに何度もお目にかかられた方も多いと思います。

ですが、今年から始められたクワカブ初心者の皆様や当日記を初めて御覧になられている方達の為に少しでもお役に立ちたいと思い、しつこいながらも今年も紹介させて頂きたいと思います。

一部追記事項もありますが、大体の内容は例年と同じ重複しております。御理解&御了承の程よろしくお願い致します。

10月に入って日々だんだんと寒くなってきました。日中はまだまだ暑い日もありますが、 朝夕はめっきり涼しくなりました。外国産のクワカブにとっては日本の冬は寒さの厳しい時期です。

日本の虫は、元々この日本の四季のある環境に順応しており、氷点下になる冬でも乗り越えられる能力を持っています。

ですが、外国産の虫についてはこの能力は持ち合わせておらず(一部例外もあります)、日本の虫と同じように常温飼育をしてしまっては、 かなり動きが悪くなり、場合によっては死亡してしまいます。

それではどうすれば良いのか?答えは温度管理をしてあげれば良いのです。

簡単に答えてしまいましたが、この温度管理、結構大変で苦労している方も多いと思います。

温度管理方法で一番先に思いつくのは、

【エアコンでの管理方法】

大量に虫を飼育されている方等は、一部屋ごと空調(エアコン)による温度管理をされている方が多いようです。

しかしコストが割高になる、家族の理解など、なかなか問題があり、そうそう容易に実行出来るものではありません。

少量を飼育されている方、 電気代を考えて一部屋エアコンを常時つけられない方も多数いらっしゃると思います。

そんな時は「簡易温室」を作ってみるという手があります。

簡易温室には、ガラス温室を利用した立派なものもあれば、メタルラックにビニールをかぶせたもの、 ダンボールや発泡スチロールを工夫して作ったもの等、工夫次第で色々手作りする事が可能です。

今回はその中でも、少量飼育の方の場合を想定して、発泡スチロールでつくった簡単な温室をご紹介してみたいと思います。

【発泡スチロールで作る小型簡易温室】

同じ大きさの発泡スチロールを3個用意します。

3個の発泡の内、2個を底面をカッターでくり抜き、キャンプ等で使用するバーベキュー用の金網をおきます。

残り一つは一番底面になるのでそのままですが、温度源となるものを置きますので、コードの穴を開けます。 今回は電気あんかを温源に使用しました。

電気あんかの下には少しでも熱を上に上げる為に、アルミ箔シートを下に敷き詰めました。

コードの穴の隙間部分は切り取った発泡スチロール部分を少し小さくして再度はめ直すとよいでしょう。

3つそろって下のような感じです。

後は重ねて、2つの段の上に飼育する虫を置くだけです。

この温室は小さいので多数の数は置けません。

また温源も電気あんかと比較的弱めの温源であるため、外気温が凄く寒い場合には、中が低くなる場合もあります。

置く場所などを選んで、 適温になるように調整しましょう。

<理想の温度帯>

温室が完成しましたら、必ず温度テストをするようにしましょう。

どこにお住まいか、またどんな場所に置くかでも温度はかなり違ってくると思われます。

ご自分の育てる場所で、どれくらいの温度をキープ出来るかを認識しておくことは重要です。

冬場でもクワガタ、カブトムシを活発に活動させるには、

15~28℃

大きく言うと、この温度帯をキープが必要かと思います。

※飼育する虫の種類によっては活発な活動温度帯は異なります。それぞれの飼育種に合わせて更に細かく調整するなどの工夫も必要かと思います※

テスト実験してキープ温度がもう少し低いならば

・もう少し暖かい部屋に移動させる

・外側にアルミシートなどをかぶせる

・加温器を少しグレードアップさせる

・発泡スチロールの容量を少し狭くする

等の対処をして、ご自分のお住まいに合った調整法を考える必要があると思います。

<温度確認方法>

中に温度計を1つ入れて確認すると良いと思います。

弊社でも販売している「室内室外温度計」ならば、先端のセンサーの部分だけを小さな穴を開けて差し入れておけば外側からでもすぐに内部の温度が分かるので便利です。

また昔小学校の頃位に実験などでよく使っていた30cm位の長い温度計などでも発泡スチロールの上面から突き刺しておけば、外側からでも確認出来るので便利だと思います。

<通気確保>

また空気確保の為、発泡スチロール上面に小さな穴を2つ位開けておくと良いと思います。元々そこまで保温能力は高くないので、大きめの穴は避けた方が良いでしょう。

この様な感じで小型のものならば結構簡単に作れます。

飼育の数に合わせて土台を選び、それにあった温源を選択するとよいでしょう。

温度が高く上がりすぎるような温源(小型電気ヒーター)等は、 コンセントとの間にサーモを接続して温度設定をしてあげれば、 一定の温度を保つ事も可能かと思います。

また、より広く、ちょっと本格的なものを作りたいならば、例を挙げるならば下記の画像のような園芸用の温室等を使用すればより簡単に簡易温室が作れます。

一番下の棚に温源となるものを入れて後は密閉するだけ・・・。

温源とサーモを接続してコンセントに差し込めれば、容易に温度管理が可能です。

また内部に小型ファンを入れれば空気も循環して全体的にムラなく温度管理が出来るでしょう。

ご紹介したのはあくまで簡易温室ですが、以外となかなか役に立つものです。

しかし上記でも書きましたが、皆様の住んでいる地域地域によっては能力に差が出てくることもあります。

例えば北海道で使用するのと九州、沖縄で使用するのとでは全然違ってきます。

それぞれの管理する場所にあった温室作りが大事だと考えます。

しっかりと温度対策をして厳しい冬を頑張って乗り切りつつ、クワカブライフを楽しみましょう。

※この方法はあくまで私自身のやり方です。 人それぞれによって考え方や方法等は異なると思います。あくまで参考例として見ていただければ幸いです。

使用したアイテム

先日よりご紹介している【産卵させてみようシリーズ】の第7回目。

今回は「スジクワガタ」の産卵セットの方法をご紹介して見たいと思います。

※この記事は昨年もほぼ同じ内容で掲載させて頂いております。今年より産卵を初めてする方も多くいらっしゃいますので改めて掲載させて頂きました。記事内容&画像が重複しますことをご了承下さいませ※

野外採集してきた個体も、飼育個体も産卵方法は同じですので、これからスジクワガタを産卵させようと思われている方の参考になれれば幸いです。

【飼育種】

和名:スジクワガタ

学名:Dorcus striatipennis

産地:日本国

スジクワガタの場合、産卵木を使用した方法が最適です。

<産卵セット時の方法>

★材を使用しての産卵セット方法★

【産卵に使用するマット&材】

マット+材2本程度

【産卵に使用するケース】

クリーンケースM~L程度

【産卵管理温度】

25℃前後

【水分量(湿度)】

多からず少なからず

【セット方法】

ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りは柔らかく詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。

材の頭が出るようにセット。

産卵セットは図示すると以下のような感じで組みます。(参考例です)

では画像と共にセット方法の手順をご紹介したいと思います。

<手順>

材の皮は剥かない方もいらっしゃると思います。自然界では当然皮などは剥けていないので、より自然のままのセットをお好みの方はそのままセットするというやり方もありだと思います。

あくまで私のやり方ですが、私は材を水に浸す時、そこまで長い時間はかけません。

目安は水に浸している途中で材を取り出し、実際に持ってみて、重量的に十分に水分が含まれているかどうかをみて判断します。

実際に手に取って水分の染み込み具合を確認します。

これは感覚的なものなので、どれ位とご紹介するのはとても難しいです。

もし敢えて時間的に言うならば、早くて5分、長くても10分位といったところでしょうか。

これも私的にはあまり時間はかけません。

元々長く水に浸していませんので、陰干しもごくわずかの時間です。

敢えて時間的に言うならばやはり5~10分程度でしょうか。

次にマットを準備します。

今回は材に産ませるようにセッティングしますので、マットはある程度なんでも可能ですが、幼虫が材から出て来て、こぼれ落ちてしまった場合、マットでも食せるように敢えて発酵マットを使用します。

お勧めは、完熟マット、黒土マットです。

材を入れます。今回は2本のクヌギ材です。

マット産みの傾向も強い種類では、材の横より下の隙間もマットを固く詰めると良い傾向があります。材に気に入らなればマットにも産んでくれます。

しかしスジクワガタに関してはほとんど材産みが主なようです。

スジクワガタは野外では土に半分埋まった材からも幼虫が出てくるので、本来は材産みですが、似たような環境を作る為に私の場合は敢えて材を埋めるようにセットしています。

後は親♀を入れフタをします。

今回はコバエシャッターを使用してみました。

セット方法を図示すると以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

産卵セッティングに関しては上記のやり方でセットを組めば大丈夫だと思います。

次に産卵セットを組んだ後、今度はいつその幼虫の割り出し作業を行ったら良いのかについてご紹介してみたいと思います。

<割り出し、幼虫取り出しの時期>

スジクワガタの場合、基本的に材産みの種ですので、材の中に幼虫が入っているのがほとんどです。ですが、上記のような埋め込み式のセット方法を組んだ場合、結構な確率で、マット側面にも幼虫が確認出来る事も多々あります。

理由は材からこぼれ落ちた幼虫がそのままマットに移行し、マットも発酵マットゆえ食べる事が出来るので、材には戻らずそのままマット中に居座る為です。

割り出しのタイミングは、基本的にはケース側面や底面に幼虫が見え始めてからになります。但しマット状態が悪い場合、すべての幼虫は材に入り込んでマットには出てない場合もあります。

あくまでも目安ですが、ケース側面&底面に幼虫が見えている時は、「ケース側面&底面に幼虫が5~6頭位見え始め、その幼虫の大きさが2令位の大きさになった位」が割り出しの目安です。

もしマット側面&底面に幼虫が見えてこない場合は、材の中にのみ入っている場合が多いですので、ケース外側からは幼虫が見えず割り出しのタイミング分かりません。そういった場合は、思い切って産卵セット開始後、「約2ヶ月程度」を目安に割り出すと良いと思います。

卵や幼虫が1~2頭見え始めたからといってで早期に割り出してしまうと、まだ産む気がある♀の産卵活動を一旦ストップさせてしまうことがあるのであまり好ましくありません。

だからと言ってスジクワガタの場合も、あまり長く放置も出来ないんです。その理由は「子食い」にあります。

先の日記記事「コクワガタ編」でも書きましたが、コクワガタ、オオクワガタ、ヒラタクワガタ等のドルクス系クワガタは子食いの可能性が高いことで知られています。勿論スジクワガタも同様です。

産卵をしている♀は栄養補給の為に高蛋白質のものを欲し、栄養価の高い幼虫、いわゆる自分が産んだ我が子を食してしまう事がよくあります。

こうならない為にも、産卵セットを組んだ後、ある程度の期間で割り出してあげる事も必要になってきます。このことはスジクワガタ、コクワガタ、オオクワガタやヒラタクワガタ等のドルクス系でも同様だと言えると思います。ご注意下さいませ。

下の画像は過去に行ったスジクワガタ産卵セット割り出し風景です。

いかがでしたでしょうか?

上記が私のスジクワガタの産卵セットの組み方です。

スジクワガタの産卵セット時の管理温度は私の場合は25℃前後程度で行っています。実際、昨年もこの温度帯で成功していますので、この温度帯をご紹介していますが、、ただスジクワガタは野外でも比較的標高のある所を好みますので、25℃前後よりもうすこし低い温度設定でも良いのかもしれません。

是非一度産卵セットを組み、幼虫飼育を挑戦してみて下さいませ。(^^)

※この方法はあくまでも私:Shihoの産卵セットの組み方です。やり方は人それぞれですので、あくまでご参考程度にご覧頂けますと幸いです。m〈_ _)m※

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2017年9月29日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

先日よりご紹介している【産卵させてみようシリーズ】の第6回目。

今回は「アカアシクワガタ」の産卵セットの方法をご紹介して見たいと思います。

※この記事は昨年もほぼ同じ内容で掲載させて頂いております。今年より産卵を初めてする方も多くいらっしゃいますので改めて掲載させて頂きました。記事内容&画像が重複しますことをご了承下さいませ※

野外採集してきた個体も、飼育個体も産卵方法は同じですので、参考になれれば幸いです。

【飼育種】

和名:国産アカアシクワガタ

学名:Dorcus rubrofemoratus

産地:日本

アカアシクワガタの場合、産卵木を使用した方法が最適です。

<産卵セット時の方法>

★材を使用しての産卵セット方法★

【産卵に使用するマット&材】

マット+材2本程度

【産卵に使用するケース】

クリーンケースM~L程度

【産卵管理温度】

20℃前後(※重要)

【水分量(湿度)】

多からず少なからず

【セット方法】

ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りは柔らかく詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。

材の頭が出るようにセット。

産卵セットは図示すると以下のような感じで組みます。(参考例です)

では画像と共にセット方法の手順をご紹介したいと思います。

<手順>

材の皮は剥かない方もいらっしゃると思います。自然界では当然皮などは剥けていないので、より自然のままのセットをお好みの方はそのままセットするというやり方もありだと思います。

あくまで私のやり方ですが、私は材を水に浸す時、そこまで長い時間はかけません。

目安は水に浸している途中で材を取り出し、実際に持ってみて、重量的に十分に水分が含まれているかどうかをみて判断します。

実際に手に取って水分の染み込み具合を確認します。

これは感覚的なものなので、どれ位とご紹介するのはとても難しいです。

もし敢えて時間的に言うならば、早くて5分、長くても10分位といったところでしょうか。

これも私的にはあまり時間はかけません。

元々長く水に浸していませんので、陰干しもごくわずかの時間です。

敢えて時間的に言うならばやはり5~10分程度でしょうか。

次にマットを準備します。

今回は材に産ませるようにセッティングしますので、マットはある程度なんでも可能ですが、幼虫が材から出て来て、こぼれ落ちてしまった場合、マットでも食せるように敢えて発酵マットを使用します。

お勧めは、完熟マット、黒土マットです。

材を入れます。今回は2本のクヌギ材です。

マット産みの傾向も強い種類では、材の横より下の隙間もマットを固く詰めると良い傾向があります。材に気に入らなればマットにも産んでくれます。

しかしアカアシクワガタに関してはほとんど材産みが主なようです。

アカアシクワガタは野外では土に半分埋まった材からも幼虫が出てくるので、本来は材産みですが、似たような環境を作る為に私の場合は敢えて材を埋めるようにセットしています。材の周りのマットはあえて固く詰めなくてもOKです。

後は親♀を入れフタをします。

今回はコバエシャッターを使用してみました。

セット方法を図示すると以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

産卵セッティングに関しては上記のやり方でセットを組めば大丈夫だと思います。

次に産卵セットを組んだ後、今度はいつその幼虫の割り出し作業を行ったら良いのかについてご紹介してみたいと思います。

<割り出し、幼虫取り出しの時期>

アカアシクワガタの場合、基本的に材産みの種ですので、材の中に幼虫が入っているのがほとんどですが、材よりこぼれ落ちた幼虫がそのまま周辺のマットを食し、マットで育っている場合があります。

割り出しのタイミングは、材からこぼれ落ちた幼虫が多数いる場合には、基本的にはケース側面や底面に幼虫が見え始めてからになります。

あくまでも目安ですが、ケース側面&底面に幼虫が見えている時は、「ケース側面&底面に幼虫が5~6頭位見え始め、その幼虫の大きさが2令位の大きさになった位」が割り出しの目安です。

もしマット側面&底面に幼虫が見えてこない場合は、材の中にのみ入っている場合が多いですので、ケース外側からは幼虫が見えず割り出しのタイミング分かりません。そういった場合は、思い切って産卵セット開始後、「約2ヶ月程度」を目安に割り出すと良いと思います。

卵や幼虫が1~2頭見え始めたからといってで早期に割り出してしまうと、まだ産む気がある♀の産卵活動を一旦ストップさせてしまうことがあるのであまり好ましくありません。

だからと言ってあまり長く放置するのも危険が伴います。

その理由は「子食い」にあります。

産卵をしている♀は栄養補給の為に高蛋白質のものを欲し、栄養価の高い幼虫、いわゆる自分が産んだ我が子を食してしまう事がよくあります。

先の日記記事でも書いていますが、コクワガタ、オオクワガタ、ヒラタクワガタ、スジクワガタ等のドルクス系クワガタは子食いの可能性が高いことで知られています。

アカアシクワガタではまだ実際に見たことはありませんが、同じドルクス系なので用心するに越したことはありません。

こうならない為にも、産卵セットを組んだ後、ある程度の期間で割り出してあげる事も必要になってきます。

下の画像は過去に行ったアカアシクワガタ産卵セット割り出し風景です。

この時の産卵セットでは2本の産卵木で合計31頭の幼虫を取ることが出来ました。

いかがでしたでしょうか?

上記が私のアカアシクワガタの産卵セットの組み方です。

アカアシクワガタの産卵セットで一番大事なのは温度管理、20℃前後の温度帯でセットするということだと思います。

アカアシクワガタは野外でも比較的標高の高い所に生息しております。それゆえ、産卵させる時の温度帯はミヤマクワガタ、オニクワガタ等をセットする時と同様の温度帯が好ましいです。この温度帯をキープ出来れば、産卵させること自体はそこまで難しくないと思います。

是非一度産卵セットを組み、幼虫飼育を挑戦してみて下さいませ。(^^)

※この方法はあくまでも私:Shihoの産卵セットの組み方です。やり方は人それぞれですので、あくまでご参考程度にご覧頂けますと幸いです。m〈_ _)m※

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース

2017年9月27日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース

最近のコメント