「クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木とは?」シリーズ。

今回は【コナラ】の木のご紹介をさせて頂きたいと思います。

※日本全国にはクワガタ、カブトムシが集まる木はかなり数多くあって、すべての木をご紹介するのは難しいです。また木の名称も私がご紹介するのは確実なものではないかもしれません。

木は地域によって呼び方も変わったり、愛称などで呼ばれていることもよくあります。よって今回ご紹介する木の名称も、見る方によっては「えっ、その名前違うよ」と思われる方もいらっしゃると思いますが、そこの所はご勘弁頂きながらご覧頂けますことをご了承くださいませ。m(_ _)m

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

第3回目:【コナラ】の木のご紹介です。

【コナラ】

<Shiho採集実績>

ミヤマクワガタ

ノコギリクワガタ

コクワガタ

スジクワガタ

アカアシクワガタ

カブトムシ

カナブン

アオカナブン

私の中ではハルニレ、クヌギの強力ツートップに次点に当たる木、コナラです。

コナラはあくまで私の感覚ですが、先に紹介したクヌギ、ハルニレと比べると、樹液的には若干ですが薄くさらっとした印象があります。でも時には下記画像のように樹液が噴出している所もあり、甘酸っぱい発酵臭がします。

クワガタムシ、カブトムシを引き付ける力は強力!木の穴(ウロ)で採れるというよりも、木の枝や幹についているといったような感じでしょうか。よってルッキング採集や蹴り採集がメインの採り方となります。

またコナラは平地~比較的標高の高い場所でも幅広く見かけます。

2016年の群馬県での採集では念願の大型ミヤマクワガタも採集することが出来ました。

群馬県産ミヤマクワガタ♂72mm

(2016年採集個体)

群馬県産ノコギリクワガタ♂70mm

(2017年採集個体)

このような木を見つけた場合は、とりあえずチェックしてみて下さいませ。

如何でしたでしょうか?

今回、クワガタムシ、カブトムシが集まる木の紹介、【コナラ】の木をさせて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山ございます。

それにつきましてはまた次回以降の飼育日記でご紹介させて頂きたいと思います。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。

今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。

今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。

きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。(^^)

※この日記上で述べている考え方や方法はあくまで私(Shiho)自身の考え方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

「クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木とは?」シリーズ。

今回は【ハルニレ】の木のご紹介をさせて頂きたいと思います。

※日本全国にはクワガタ、カブトムシが集まる木はかなり数多くあって、すべての木をご紹介するのは難しいです。また木の名称も私がご紹介するのは確実なものではないかもしれません。

木は地域によって呼び方も変わったり、愛称などで呼ばれていることもよくあります。よって今回ご紹介する木の名称も、見る方によっては「えっ、その名前違うよ」と思われる方もいらっしゃると思いますが、そこの所はご勘弁頂きながらご覧頂けますことをご了承くださいませ。m(_ _)m

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

第2回目:【ハルニレ】の木のご紹介です。

【ハルニレ】

<Shiho採集実績>

オオクワガタ

ヒラタクワガタ

ミヤマクワガタ

ノコギリクワガタ

コクワガタ

スジクワガタ、

ネブトクワガタ

アカアシクワガタ

カブトムシ

カナブン

クロカナブン

アオカナブン

シロテンハナムグリ

シラホシハナムグリ

私の通うフィールドでは大活躍のハルニレの木。

クヌギの葉のようにツヤはなく、表面はザラザラとしている。

樹液も良く出てほどよく発酵し、様々なクワガタムシ、カブトムシを引きつけます。

自然に放置されたハルニレの木はとても大きく育ち、ボクトウガなどによって穿孔され続け、木の穴(ウロ)が出来ている事も少なくありません。

そこでは大型のヒラタクワガタや、時にはオオクワガタも入っていることもあります。

勿論木の穴(ウロ)だけではなく、枝先や樹皮裏、幹などにもクワガタムシやカブトムシが付きます。

ハルニレの樹液を舐めるミヤマクワガタ大型♂

ハルニレの枝分部分に集まるヒラタクワガタ♂♀

地域によってはハルニレはあまり見られない所もあるらしいですが、私にとってはクヌギの木よりもこちらのハルニレの木の方がエース格と言っても過言ではありません。

如何でしたでしょうか?

今回、クワガタムシ、カブトムシが集まる木の紹介、【ハルニレ】の木をさせて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山ございます。

それにつきましてはまた次回以降の飼育日記でご紹介させて頂きたいと思います。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。

今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。

今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。

きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。(^^)

※この日記上で述べている考え方や方法はあくまで私(Shiho)自身の考え方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

皆さん、お疲れ様ですm(__)m

日中は暑くなって来ましたね~。宮崎ではもう半袖で全然大丈夫な感じです。

今年は例年になく気温も高いので、早い個体だとそろそろノコやミヤマも見れるのではないかと思い、先日採集に行って来ました。

今回はその時の様子をご紹介したいと思います。

【2023/5/10の採集】

採集地に着くとまず目に留まったのは真っ赤に熟した野いちご!

この早い時期に熟すまさに森の恵みです^^

ではクワガタ達を探していこうと思います。。

最初に見つけたクワガタは細いハルニレの木にいました。

木とツタの間に挟まるように隠れていました。

ヒラタクワガタ♂です。

サイズは♂40㎜半ば位といった感じでしょうか。。

このヒラタ♂が居た少し下の方で、

同じくツタの付近に小さなスジクワガタ♂がいました。

かなり小さい個体です。♂20㎜前半という感じです。

一件コクワガタと見間違えがちですが、背中のスジ調の模様が強いことと、アゴ先の内歯が小さいながらもヘラ状になっていることで判別が出来ます。

コクワガタの場合は、ここまで小さいと内歯の突起は消失してしまいがちですが、スジクワガタは小さくても突起がきちんと残っています。

スジクワガタは今シーズン初対面です^^

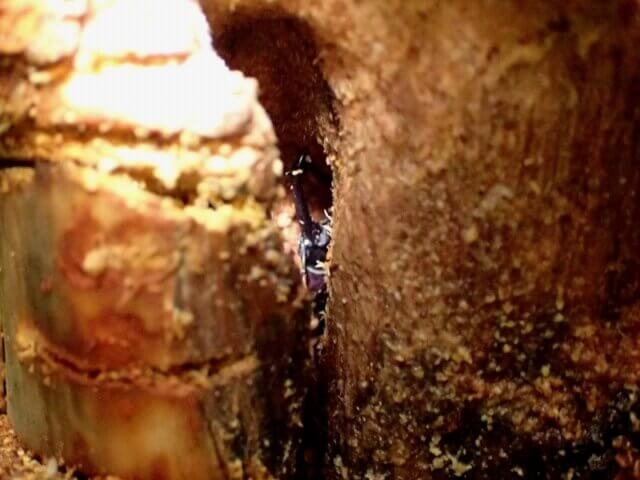

お次はハルニレの樹皮裏で見つけました。

♂と♀の様ですね。

♂の方だけお顔を見せて頂くと、

コクワガタ♂

なかなか立派なコクワガタです。

体長は♂40㎜前半程度。

とてもキレイで傷一つ無い個体でした。

少し場所を移動して、

取り出した後の事後報告になりますが、こちらのハルニレのウロからは、

ヒラタクワガタ♂

良型のヒラタクワガタ♂が入っていました。

サイズは♂61㎜、大型サイズです!

その他には、

コクワガタ♂

コクワガタ♂

コクワガタ♂2頭&♀

と、面白いようにコクワガタが見つかります。

気が付けばコクワガタだけでもかなりの数を見つける事が出来ました。

約2時間位採集を楽しませてもらいました。

この時期はまだシーズン初めということもあるので、ウロや樹皮裏のチェックがメインになるのですが、同時に木々も揺らすことも忘れれてはいません。ノコやミヤマは大体は蹴り採集で採れますからね。。

しかしこの日は蹴り採集は全くの不発。残念ながらノコやミヤマにはまだ出逢う事は出来ませんでした。

とはいえ、過去には5月に見つけたことがありますし、今年は特に気温も高いのでまた次回に期待してみたいと思います。

夏前のとっても気持ちの良い採集でした^^

※採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

野外で昆虫を採集するには、どんな木に昆虫が集まるかを知っていなければ、昆虫採集、特に樹液採集においては難しいと考えます。

今回から毎回連続ではございませんが、数回に渡り、私が独自に感じた「クワガタ、カブトムシが集まる木(採れる木)」を毎回1~2種ずつ紹介したいと思います。

※この記事(一部追加補足、修正あり)は毎年公開していますが、毎年初心者の方も沢山いらっしゃいますので、恐縮ですが、改めてご紹介させて頂きたいと思います。ご了承下さいませ m(_ _)m

【クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木】

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

今回は第1回目:【クヌギ】の木のご紹介です。

★★クワガタ、カブトムシが集まる木★★

【クヌギ】

<Shiho採集実績>

オオクワガタ

ヒラタクワガタ

ミヤマクワガタ

ノコギリクワガタ

コクワガタ

スジクワガタ

ネブトクワガタ

カブトムシ

カナブン

クロカナブン

アオカナブン

シロテンハナムグリ

シラホシハナムグリ

クヌギ。

クワガタムシ、カブトムシが集まる木としては全国的に最も有名な木の一つではないでしょうか?

樹皮表面はゴツゴツとしていて、肉厚。樹液も濃厚で、発酵するとかなり強めの甘酸っぱい発酵した臭いがします。

この木が流す樹液は強烈で、遠くまでかなりの臭いがします。

また台場クヌギと呼ばれるゴツゴツといびつな形をしたクヌギは、人の手で伐採~成長~伐採と繰り返した為、いびつな形になり、木の穴(ウロ)が出来ている事も多く、オオクワガタやヒラタクワガタ等の格好の住処ともなっているようです。

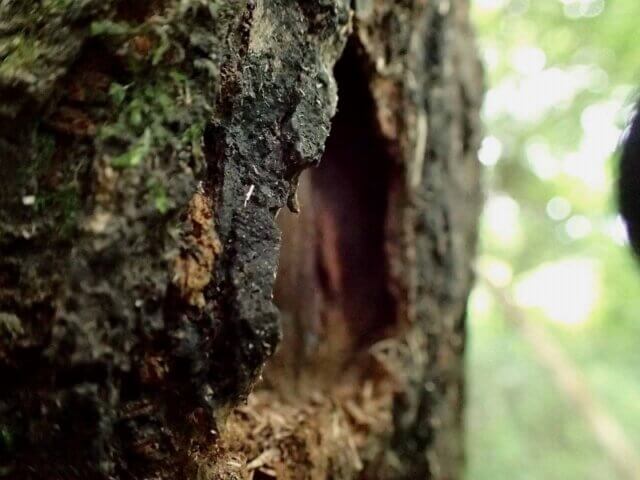

上記画像は人の手が加わって形成された台場クヌギではありませんが、クヌギのウロ(穴)。

中からはしっかりと樹液が出ています。

こいいう場所にウロ(穴)を好んで潜むオオクワガタやヒラタクワガタ、コクワガタが入っている場合が多いです。

全国的にみても言わずと知れたクワガタ、カブトムシ採集の木のエース格、クヌギ。

まずはこの木を探してみると良いかもしれません。

如何でしたでしょうか?

今回、クワガタムシ、カブトムシが集まる木の紹介。

【クヌギ】の木をさせて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山ございます。

それにつきましてはまた次回以降の飼育日記でご紹介させて頂きたいと思います。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。

今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。

今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。

きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。(^^)

※この日記上で述べている考え方や方法はあくまで私(Shiho)自身の考え方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

少し前の記事で、クワガタ、カブトムシなどを採集する方法として、光に集まってくる習性を利用した灯火採集のご紹介を致しました。

今回は、クワガタ、カブトムシ成虫達のエサとなるものを利用した採集方法「フルーツトラップ採集」をご紹介したいと思います。

フルーツトラップ採集、その名の通り果物をエサとするわけですが、色々な果物で試される方もいらっしゃいます。リンゴ、バナナ、パイナップル等々。。。

その中でも私が思うに一番手頃な値段で入手出来、効果も高いと考えるものは「バナナ」です。

今回はこの「バナナトラップ」のやり方をご紹介してみたいと思います。

【フルーツトラップ採集】

(バナナトラップ)

【用意するもの】

・バナナ

・焼酎

・ドライイースト

・砂糖

【バナナを買う際のポイント】

少しでも熟したバナナを買うこと。

黄色くなって黒い斑点が出て来てるようならより良いと思います。

新品のバナナではなく、少し痛んだ見切り品などを買うとコスト的にも楽です。

【作る手順】

バナナを大まかにぶつ切りにする

↓

そのバナナをボールに入れる

↓

そこに砂糖、ドライイーストを入れよくかき混ぜる

↓

よくかき混ぜたものをビニール袋に詰める

↓

最後にそこに焼酎を入れる

↓

ビニールを完全密封し、よく振りまんべんなくかき混ぜる

↓

気温が高い所(30℃近く)の所、または日なたに放置する

↓

発酵が進むとガスが出て、ビニールがパンパンになり破裂する場合があるので、時々チェックして破裂しそうなら空気を抜くようにする

↓

バナナが発酵し発酵臭が出てきたら完成。

さぁ、完成したバナナを持って、トラップを仕掛けに行きます。

しかしバナナトラップを仕掛けるにも、どこにでも仕掛ければ良いというわけではありません。

ここでどんな所に仕掛ければ良いかをご紹介してみたいと思います。

【どんな木にトラップを仕掛けるのか】

トラップを仕掛けようとする木は樹液が出ていない木を選ぶ。

理由:樹液には勝てないので、樹液が出ている木にトラップを仕掛けても意味がないから

トラップを仕掛ける木の周辺には、クワガタが集まるような木がないようにする。

理由:近くにクワガタが集まるような樹液が出る木があると、樹液の方にクワガタは集まってしまいトラップには来なくなるから。

あまり奥まったところでではなく、森や林の入り口付近に仕掛けるようにする。そして風向きを確認して、森の中へ臭いが流れるような位置の木に仕掛ける。

理由:林や森の入り口から、森の中へ臭いが漂う様にすると森の中にいる虫達が臭いにつられ集まりやすくなる為。

但し風向き次第で真逆になってしまう場合があるので、そこは要注意。風向きをチェックして森の中へ臭いを含んだ風が吹くようにするのがポイント。

【木にバナナを仕掛ける】

バナナトラップの職人、月虫:松井氏。

この様に手で木に擦り込むように塗り付けるのも良し。

またネットの中に発酵バナナを入れ、吊り下げる方法も良し。

そして、一晩以上経過した頃チェックすると、

木に直接塗った例

この時は数は少ないながらもミヤマの♀等が集まっていました。

ネットに入れて木から吊り下げた例

沢山のカブトムシが集まってくれました。

如何でしたでしょうか?

あくまで私のやり方ですが、この様な感じでバナナトラップは行います。

皆さんも機会がございましたら是非チャレンジしてみて下さいませ。

狙った木にクワガタが来ていたら最高ですよ!

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。人によって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。

残骸物が残る採集トラップをした場合は、必ず後始末をするのを忘れないようにしましょう。 自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

4月も気が付けばもう下旬。

世間はゴールデンウィークに入りますね。

とても良い晴天だったので久しぶりに野外採集に行って来ました。

今我が家では紫蘭の花がとてもキレイに咲いています。

春を迎え景色も色鮮やかになって来ましたね^^

では採集ポイントへ向かいます。。。

ここはハルニレが主の群生地。

葉も生え、青々として来ましたね、森の良い香りがします。

木々を見て回ると、

樹液も出ているようで一安心です。

蟻が舐めにきていました。

このハルニレの樹皮裏をチェックすると、

コクワガタ♂

コクワガタ♀

のペアが入っていました。

♂は小さい個体でしたが、元気いっぱいです。

こちらのハルニレの小さなウロに黒い影を発見!

コクワガタ♂でした。

中型サイズ、40㎜くらいといったところでしょうか。

こちらはクヌギの樹皮裏に、またしても黒い影。

お顔を拝見すると、

ヒラタクワガタ♂でした。

アゴ先も摩耗し、フセツも一本ありません。もしかすると昨年からの越冬個体かもしれませんね。

ヒラタクワガタは今シーズン初のお目見えです^^

そして、このヒラタが居た木を蹴ってみると、

パサっと、軽い音。

チェックして見ると、

コクワガタ♂が落ちて来ました。

その後も良い感じでポツポツと採れ、

黒系ばかりですが、コクワ複数とヒラタと出逢えました。

ここ数日は朝が少し肌寒いですが、日中はかなり気温が上がる日も多い今年は、クワガタの出も早いように思えます。

頭数もある程度見れるようになって来ましたので、いよいよシーズン開幕といった感じがして来ました。

今後更に賑やかになっていく事だと思いますので、ますます楽しみですね^^

※採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

前回、「クワガタ、カブトムシの採集方法」についての記事で、灯火採集:外灯巡り採集のご紹介をしました。

今回は、もう一つの灯火採集方法、「ライトトラップ採集」についてご紹介して見たいと思います。

「ライトトラップ採集」とは、

水銀灯や発電機、白幕などを自ら用意し、クワガタやカブトムシが飛んで来そうな然るべき場所に設置して、光に向かって飛んでくるのをじっとにひたすら待つ方法です。

※ここからご紹介するやり方はあくまでShiho個人のやり方であって、絶対的なやり方ではございません。規模も小規模のものですので、ご参考程度に見て頂ければ幸いです※

【ライトトラップ採集】

まずは道具の準備。

私がライトラップで用意するものは、

【用意するもの】

・水銀灯や白色蛍光灯、などの光源

・白色のシーツや幕

・大型投光器を利用する際、必要ならば発電機

ライトトラップ:設置方法の例

こんな感じのものです。

そして、道具も揃え、いよいよライトトラップを実際に行う際ですが、道具を揃えたからと言って、いつでも良い結果が出るとは限りません。

場所や天候、ライト設置場所など、あらゆるものに大きく左右されます。

【天候&気候条件など】

・雨、強風時はNG!

・月光が明るい日もあまり好ましくありません。

・気温は可能ならば25℃以上が望ましい。

・湿度は高めの日が適しています。

月明かりは出来るだけ無い方が良い

【ライトトラップを行う場所&やり方】

・設置場所の周りが開けていて、遠くの山肌にライトを当てる様な感じで照射します。

このような感じで山肌にライトを当てるようにします。

※この時はライトを上向きにしましたので、白いシーツはライト前方下の方に敷くようにして置いています。

山の中、木々が生い茂るような密集地帯ではライトが遮られてしまい、遠くまで照射されないので、お勧め出来ません。

折角虫が飛んできたとしても、途中でその木々に着木してしまう可能性が高いからです。

ライトの周りは遠くからも光を目がけて飛んでこれるように開けた場所が好ましいです。

上手く条件が噛み合えば、わずか1時間程度でこれだけの虫達が集まってくる場合もあります。

ライトトラップ用のシーツに着地したカブトムシの♀

トラップ設置場所より少し離れた場所に飛んできたミヤマクワガタの♀

勿論、集まってくるのはクワガタやカブトムシばかりではありません。

大型の蛾

カミキリムシ

上記のように様々な虫達も集まってきます。

どんな虫達が集まってくるかというのも非常に楽しみな採集方法です。

もしご機会が御座いましたら、チャレンジしてみるのも面白いかと思います。

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。人によって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 灯火採集は夜間暗い時間に行うこととなります。その時間帯は一般の方たちは仕事から帰宅され、ごゆっくりされているか、お休みになっている場合も多いです。灯火採集を行う際は、必ず近隣の方達に迷惑をかけないように行う事が大事です。立ち入り禁止の場所や、ご自分の車のアイドリング音等にも気を付けて、マナーを守って採集を行いましょう※

使用したアイテム

前回、クワガタ、カブトムシの採集方法の一つとして「樹液採集」をご紹介しました

いわゆる木の樹液に集まっているクワガタ、カブトムシを直接木を見たり、蹴ったりして採集する方法です。

しかしクワガタ、カブトムシの採集は「樹液採集」だけとは限りません。

今回はその中でも初心者の方でも手軽に行い易い「灯火採集」のやり方、コツなどをご紹介してみたいと思います。

※何度かブログ上でも書いているので、既にご存知だとは思いますが、私が採集活動をしている地域は九州です。

日本全国の地域や場所によって採れる虫の種類や傾向、大きさなどは大きく違ってくることもありますのでご了承の上ご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げます※

まず「灯火採集」とは何か?

簡単に説明すると、

クワガタやカブトムシを暗い時に灯りに集まってくる習性を利用して、捕まえる(見つける)方法

このような採集方法を

「灯火採集」

と呼びます。

また灯火採集には2種類の方法あると考えます。

①:外灯巡り採集

やり方:常時設置されている水銀灯や自動販売機などの灯り下や、その周辺を見て、集まって来ているクワガタやカブトムシを採る方法

水銀灯周辺

自動販売機周辺

②:ライトトラップ採集

やり方:水銀灯や発電機、白幕などを自ら用意し、クワガタやカブトムシが飛んで来そうな然るべき場所に設置して飛んでくるのをじっとにひたすら待つ方法です。

ライトトラップ:設置方法の例

山に向かって灯火機のライトを当てる

今回はだれでも手軽に行える①の灯火採集:「外灯巡り採集」のコツをご紹介したいと思います。

まず灯火採集をするに辺り、効率よくクワガタ、カブトムシ達に出逢えるには、いくつかの条件があると考えます。

【外灯巡り採集を行う場所】

まずは灯火採集をする場所、灯火を見て回る場所です。

灯りがあれば、どこでも良いというものではありません。

街中や住宅街などではいくら灯りがあってもクワガタ、カブトムシ達が飛んでくる可能性は低いと考えます。

見て回る場所としては、近くにクワガタやカブトムシがいそうな雑木林や山などに近い灯火を狙って探してみると良いと考えます。

周りが山などで真っ黒闇の中に、一つだけポツンと灯りがあるロケーション等は最高の灯火スポットと呼べるでしょう。

あえて例を挙げるとすると、

★山間部にあるコンビニの灯り

★山間にかかる橋の外灯

★山間部の途中にある自動販売機の灯り

★山間部にある「高速自動車道のパーキングエリア」や「道の駅」の外灯

こういう所を探してみると、クワガタ、カブトムシを見つける可能性は高まってくると思います。

※コンビニやパーキングエリア等は他の方も日夜を問わず利用しますので、迷惑行為にならないようにマナーを守り、気を付けて採集させて頂きましょう※

月夜野きのこ園の近隣の風景

弊社月夜野きのこ園も裏手が山に囲まれております。

時折ですが、会社の灯りにコクワガタ等が飛来することもあります。

ここに強烈な水銀灯でもあれば、有効なポイントの一つと言えるでしょう。

【灯火のライトの色合い】

次に灯火採集で大事なのは見る光の種類(色)を間違えないということです。

勿論例外もありますが、基本的に虫が多く集まってくる光は白っぽい色合いをしている場合が多いです。

いわゆる白色水銀灯や自動販売機などの白っぽい自然光に近い色合いです。

素晴らしく白く光り輝く水銀灯!

このように白く光る外灯がベスト!

最近の外灯はオレンジ色っぽい外灯をよく見かけます。この色合いの外灯では多くの虫が集まってくる期待は少なくなると考えます。

こちらはオレンジ色の外灯。

全く集まらないという事はないが、白い水銀灯と比べるとその差は歴然。

【灯火採集を行う時間帯】

次は灯火を見る時間帯。

これは人によって様々だと思いますが、私の感覚では、日没後~夜22時位までが一番飛んでくるような感じがします。

勿論、それ以降でも飛んでこないわけではありませんが、午前等になると飛んでくる数がかなり減少してしまうよう気がします。

なので、日没後~22時頃までの時間帯にチェックすると良いかと思います。

【その他の条件】

また風や雨の日、それに月明かりが強い日は虫はあまり飛ばないと言われます。

月明かりは出来るだけ無い方が良い

絶対ダメとは言い切れませんが、可能ならばそんな日は避けた方が無難かもしれません。

【灯火採集を行う際の気温】

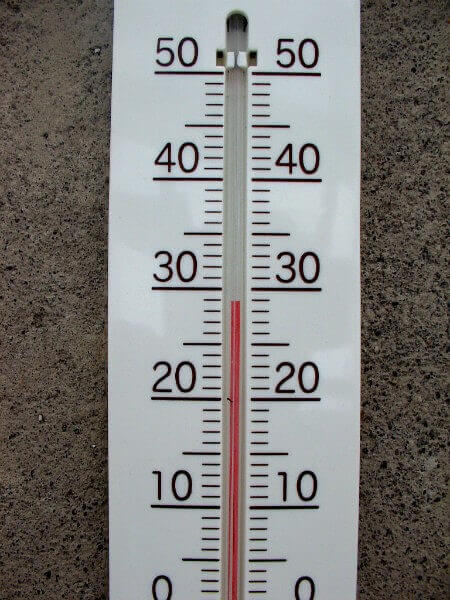

最後は気温です。

気温が低いとクワガタ、カブトムシは活動が鈍くなります。

理想は25℃以上あると良い傾向です。

気温:29℃ これ位あれば最高!

更に言うと灯火採集を行う直前に雨などが降って、蒸すように湿度が高いとなお良い状況だと言えます。

最後にまとめてみると、

効率の良い灯火採集の条件とは、

① 近くに広葉樹系の山、可能ならばクワガタ、カブトムシ等が採れる場所が近くにある。

② 白っぽいライト(水銀灯等)を見る

③ 見回る時間帯は夕暮れ時~22時頃

④ 月明りはあまり無い方が良い

⑤ 雨や風は無い(弱い)日が良い

⑥気温は25℃以上あった方が良い

湿度も高い蒸した日などは最高!

このような感じでしょうか。

全ての条件がピッタリ当てはまる日というのはなかなかないかもしれませんが、上記の件に少しでも近づけて採集が出来れば念願のクワガタ、カブトムシ達に出逢える確率は高くなると思います。

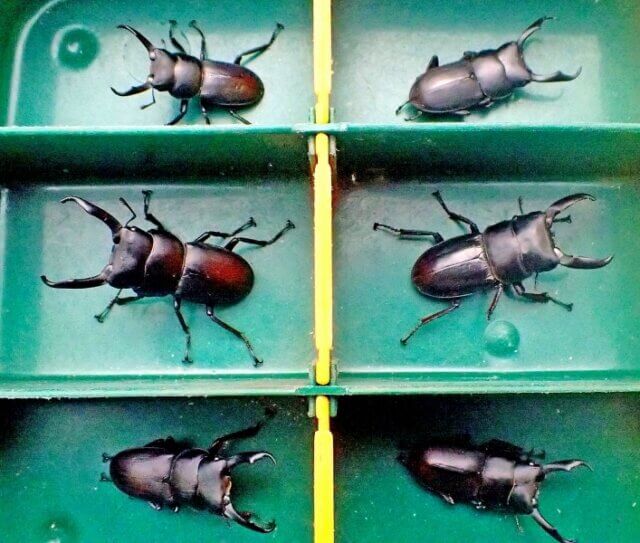

外灯巡り採集で採れたクワガタ達(2016年:宮崎県採集)

さぁ皆さんも頑張って灯火採集にチャレンジしてみましょう。^^

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。人によって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 灯火採集は夜間暗い時間に行うこととなります。その時間帯は一般の方たちは仕事から帰宅され、ごゆっくりされているか、お休みになっている場合も多いです。灯火採集を行う際は、必ず近隣の方達に迷惑をかけないように行う事が大事です。立ち入り禁止の場所や、ご自分の車のアイドリング音等にも気を付けて、マナーを守って採集を行いましょう※

使用したアイテム

皆さんの大好きなクワガタ、カブトムシ

外国産種のように派手さや巨大さといった極端な特徴には及ばないかもしれませんが、勿論日本にも生息しております。

夏になると、子供たちを含め、大人たちまでもが熱中してしまう昆虫採集。

ではどうやってクワガタ、カブトムシを捕まえること、採集することが出来るのか?

この時期なると、「クワガタってどんなところにいるんですか?」、「どうやって捕まえるんですか?」「捕まえるコツを教えてください」との問い合わせが沢山来るようになります。

あくまで私:Shiho流ではございますが、今年よりクワガタ、カブトムシ採集デビューをしてみたい方達のご参考になればと考え、この日記上でご紹介してみたいと思います。

※ この記事内容は過去日記でもご紹介しております(一部訂正&加筆あり)内容が重複しますことをご了承下さいませ。

では、クワガタ、カブトムシを採集するにはどのような方法があるのか?

あくまで私が考える採集方法ですが、全ての方法ではございませんが、主に以下の様な方法があります。

・樹液採集

・灯火採集(外灯巡り採集)

・灯火採集:(ライトトラップ採集)

・トラップ採集:フルーツトラップ採集

※名称についてはあくまでShihoがそう呼んでいるだけで、正式にそう呼ばれている訳では御座いません。ご了承下さいますようお願い申し上げます※

今回は「樹液採集」についてご紹介してみたいと思います。

「樹液採集」

ヤナギの木に集まる昆虫達

樹皮裏に潜むヒラタクワガタの♂♀ペア

クヌギの樹液を舐めるカブトムシ♂

クヌギ、ハルニレ、コナラ、ヤナギの木等々。

夏になると、こういった木からは傷付いた箇所から、甘酸っぱい臭いのする樹液が流れ出すものがあり、その樹液を目当てにクワガタ、カブトムシが集まってきます。

その木が出す樹液に集まってくる虫達を見つけ、直接捕まえる方法を「樹液採集」と呼んでいます。

その樹液採集のやり方は様々です。

手で届く範囲にいれば、直接手で採っても良し、

手が届かなければ網を使用して採っても良し、

網でも届かなければ、木を蹴って落としても良し。

こういう風に木のウロ(穴)の中に入っていて手では採れない時は、

こういう道具(通称:掻き出し棒)を使用して、取り出しても良し。

掻き出し棒を利用して採集されるヒラタクワガタ

上手く採集することが出来れば、

こんなに沢山のクワガタ、カブトムシ達も採れちゃいます。

樹液採集を成功させる上で、私:Shihoが大事と考えるのは、

★天気★

理由:雨の日等は虫の数も少なく、また雨の中で木を蹴っても虫が落ちて来たのか、雨なのか分かりにくいです。曇り~晴れの日を選ぶと良いでしょう。

★気温★

理由:気温が低いと虫の活動が活発化しません。勿論低い気温で活動する高山系の虫(ヒメオオやアカアシ等)も存在しますが、平地性の強いノコギリやヒラタ、コクワ、カブトムシを狙いたい時は最低でも20℃以上は欲しいところ。25℃以上あればかなりの好条件と言えるでしょう。

★風★

理由:採集時にあまりにも風が強いと、木が大きく揺れてしまい、それに付いているクワガタ達はしっかりと木にしがみついてしまいます。そうなると、人が蹴った位では全く落ちて来なくなりますので、強風の時の採集は難しくなる可能性が高いです。

★木の種類★

理由:クワガタ、カブトムシはどんな木の樹液にでも集まるわけでありません。代表的なのは、クヌギ、ハルニレ、コナラ、ヤナギ等の広葉樹系の木。木の種類をしっかりと認識することはとても大事と考えます。

★狙う虫の特性を知る★

理由:例えばミヤマクワガタが欲しい時、あまり標高が低い平地ではミヤマクワガタを見つけることは難しいです。ミヤマクワガタの場合、山間部の少し標高が高い場所を狙うなど、その虫が生息している場所の特徴をしっかりと把握しておくことで、狙い通りの虫をつかまえれる可能性が高くなるでしょう。

如何でしたでしょうか?

上記が私、Shihoが樹液採集時に気を付けているポイントです。

皆さんも是非樹液採集にチャレンジして、念願のクワカブを沢山GETしてみませんか?

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。人によって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

今年はとっても暖かい!!

既に私自身、今シーズンの野外採集活動は開始しており、先の日記でもご紹介したように既にクワガタ達(ネブトとコクワ)とも出逢うことが出来ました。

順序が逆になってしまいましたが、採集が本格化する夏を前に、クワガタ採集における準備、採集のコツ、クワガタが採れる木等を少しづつではございますがご紹介をしていきたいと思います。

ご紹介するポイントとなるのは、

・採集に必要な道具など

・採集のポイント、コツなど

・採集する木の紹介など

・採集方法など

等です。

※これらの記事は毎年毎年ご紹介しております。

毎回ご紹介しているので、「またこの記事か!」、とお思いになられる方もいらっしゃると思いますが、今年より初める初心者の皆様もいらっしゃると思いますので、大変恐縮ですが再度ご紹介してみたいと思いますので、ご理解頂ければ幸いです。

では、まず今回はクワガタ採集をする為に必要な道具をご紹介してみたいと思います。

昆虫を採集する時、皆さんはどうやって捕まえますか?

そのまま素手で捕まえるという方もいらっしゃるでしょう。それはそれで十分よいのですが、採集するにあたり、少しの道具を使うことでより捕まえやすく、かつ安全に採集することが出来ると考えます。

今回ご紹介するのはあくまで私個人:Shihoの使用している道具等です。勿論人によっては自分に合った様々な道具が存在すると思いますので、あくまでご参考程度に読んで頂ければ幸いです。

【服装・身なり】

まずは道具というより、身に着けるものからご紹介したいと思います。

これはもう常識ですよね。

自然の中には色々な虫がいます。

人間の体に害を及ぼす虫も沢山存在するわけです。最近特によく聞くのが「マダニ」です。勿論マダニ以外にも蚊やアブ、ヒル、ハチ、など沢山の虫が寄ってきます。

そして虫だけではありません。草むらや木に登ったりする際に、身体を傷つける野バラや葉っぱ、木切れなど沢山の危険なものがあります。

また画像の服は少し黒っぽい服ですが、可能ならば白色に近い服だとより良いと思います。黒っぽい服はハチに狙われやすいと聞きます。

こういったものから少しでも身体を守るために肌を表に出さないように装備して出かけましょう。

帽子、夏の山には必需品です。

夏はとても日差しが強くなります。最近は夏になるとよく熱中症で病院に運ばれる方が多数いらっしゃいますので、しっかりと帽子をかぶって対策をしましょう。

また帽子は日差し対策だけではなく、頭を防護してくるという役目ももっています。

攻撃性の強いスズメバチは黒い頭髪等を狙って襲ってくる傾向があるようですので、帽子は必需品です。

白系の帽子の方が攻撃されにくいと言われています。

【攻撃的な性格を持つスズメバチ】

手袋、これも必需品ですよね。

野外の草木は思ったより鋭くてすぐに手が切れてしまいます。

普通の軍手でも良いですが、この画像の手袋は手のひらの部分がゴムで覆われている頑丈なタイプです。これならば多少のものならば安心して掴むことが出来ます。

長靴。草むらには様々なものが潜んでいます。

その代表格が毒ヘビの「マムシ」です。

【2018年度に遭遇したマムシ】

近づいた覚えがなくても気づかずにそのテリトリーに入ってしまって攻撃を受けてしまう例は数えきれないほどあります。

そういった意味でも長靴は必需品です。

この画像の長靴はひざのすぐ下あたりまでくるタイプです。

でもいくら長靴をはいているとはいえ、注意は絶対必要です。襲われないことにこしたことはありませんからね。

タオル。

これは言われなくても皆さん身に着けていくと思います。

私は長めに折りたたんで首と服の回りに埋め込んで、首の隙間からの虫や草などの侵入を防ぎます。

勿論、汗も吸い取ってくれるので、これも必需品でしょう。

【採集道具】

次に私が日頃使っている採集道具をご紹介したいと思います。

虫とり網です。よく100円ショップでも売られている大き目の網です。

こういう大きい網で捕獲する場合は、くっついている樹の下に網を受け皿のようにして置き、その上で網のへりで樹を揺すります。

そうすれば振動を感知した虫が落ちてきて下にある大きな網に入る・・・そういう採り方をすれば良いかと思います。

上記網は私の手作り。4~5mの釣竿の先に幅15cm位のエビ取り用網をつけたもの。

小さなエビ取り網の方が、 枝が分かれている間にいた時などの隙間に入り込みやすいので便利。

なかり長く伸ばせることが出来ます。ルッキング採集の場合には必需品。

懐中電灯(大)です。

結構大き目の懐中電灯で、光の強さも強く、かなり遠くまで光が届きます。

暗い所で回りを照らしたり、灯火採集の際にとても重宝します。

こ ちらも懐中電灯ですが、小さいペンライトタイプです。大きさは15cm程度。

このライトは主に樹のウロ(穴)の中を照らす時に使用します。

オオクワガタ、 ヒラタクワガタ、コクワガタ、スジクワガタ、ネブトクワガタなどのウロや樹皮裏などに潜むクワガタの発見に重宝します。

通称:掻き出し棒:これで樹のウロの中や樹皮裏を探ります。

ウロや樹皮裏などに潜むクワガタを発見する時には、これは絶対必需品!

主にウロの中にいるクワガタを採集する際に使用します。

先が真っすぐな物と、鍵状になっている物と2種類あるとより便利です。ウロの中のクワガタの顎を掴み、これで引っ張りだす事ができます。

しかし結構力が入りすぎる場合がある為、引っ張る時はある程度の加減が必要。

必要以上に力を入れるとクワガタのアゴなどが折れてしまうのでご注意を。

ハンドスコップ。

日中に樹の根本などに潜っているカブトムシなどを掘り起こして捕まえる時に使用します。

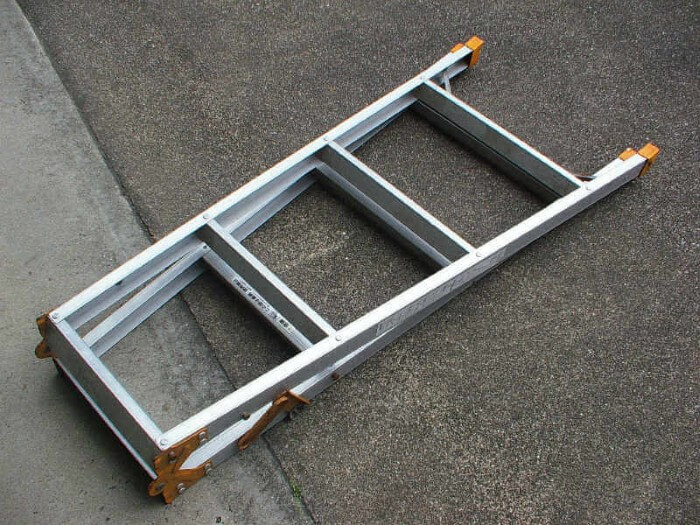

樹の高い所に登る時に使用します。

樹のウロが手の届かないような高い場所にあった時、そーっと脚立を立てて静かに上ってウロを見ます。

【双眼鏡】

採集の中で、手に届かない場所にある木、または、かなり大きな大木の場合、木を蹴った位の衝撃だけでは落ちて来ない大物が潜んでいる可能性があります。

そういった木をルッキングで探すことが出来るのが双眼鏡です。

双眼鏡には様々なメーカーのものがあり、大きさ、重さ、倍率も様々です。

・倍率

・視界範囲

・明るさ

・重量の軽さ

に注意して、自分好みの双眼鏡を探してみると良いでしょう。

小さなマスに一頭ずつ入れます。

入れられる数は限られていますが、個別に仕切られている為にお互いに噛み合うなどの喧嘩の心配はありません。

一頭一頭をきれいな状態で捕獲したい時には便利。

まとめて大量に入れることが出来ますが、ルアーケースのように仕切りがない為、中で噛み合いや喧嘩が起こる可能性があります。

それでも大量に入れられるのは便利ですね。

【予防薬】

いくら完全防備をしているからといっても、やはり虫などに刺される場合があります。そんな時の為に私は以下のようなものを常備持っていくようにしております。

虫よけスプレー(右2つ)、虫さされ薬(左)です。

ここ数年「マダニ」などで騒がれているように虫よけ対策は必要だと考えます。

右2つの虫よけスプレーはマダニ対策にも適応したものらしいです。強力タイプ。

そしてそれでも刺された場合には、左の虫刺され薬を・・・。持っていれば安心ですので、なるべく常備するように心がけましょう。

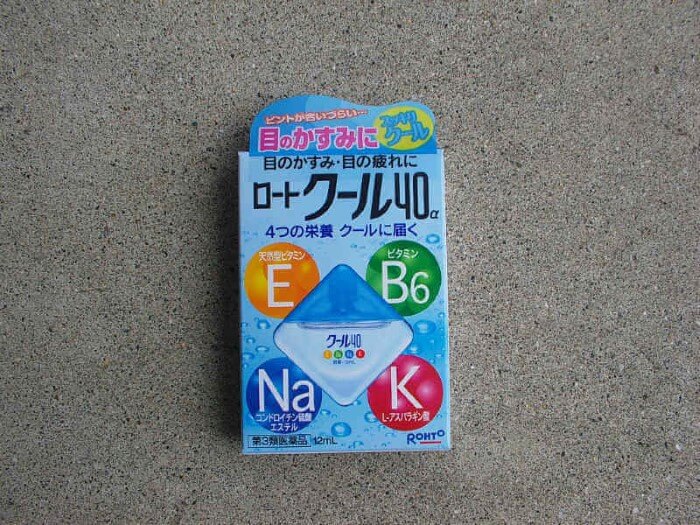

目薬。これ結構必需品です。

採集に行くと、なぜか必ず小さいコバエみたいなものが顔の回りにまとわりついてきて、スキあらば目の中に入ろうとするんです。

ナゼなのか理由は分かりませんが、これがかなりやっかい。

何度目の中に入られて嫌な思いをしたことか・・・。

そういう時には目薬は必需品です。

目に入った虫を排除した後に消毒するようなかんじで目薬をつけるようにしています。

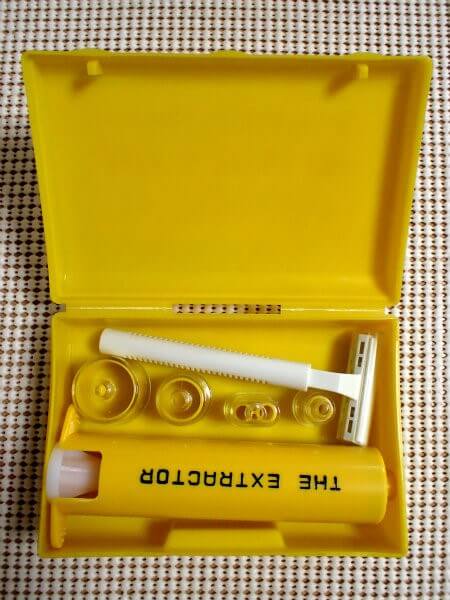

【ポイズンリムーバー】

ポイズンリムーバー。

蜂や虫に刺された場合、毒を吸い出す機器です。

しかしこれがあれば、もう刺されても大丈夫というわけでは御座いません。

あくまで応急処置なので、刺された場合は病院に行った方が賢明でしょう。

特に「アナフィラキシーショック」にはご注意下さいませ。

【水分&塩分補給】

野外採集に行くときには、必ず水分補給や塩分補給が必要になります。

日本の夏は30℃をも軽く超える炎天下になります。野外採集はとても楽しく、夢中になり気がつかないうちに水分や塩分がどんどん失われていきます。

それらが不足してくると熱中症などを引き起こす原因にもなりますので、注意が必要です。

こまめな水分補給、塩分補給を心がけるようにしましょう。

私がよく持っていく補給用品です。

こまめな水分&塩分補給は絶対必要です。

【採集道具:一例】

上記画像は2021年度、本格的な採集前に準備した道具の一例です。

私はこんな感じで揃えて採集シーズンに備えております。

如何でしたでしょうか?上記が私が採集に持っていく際の主な道具類です。

勿論、脚立などは持っていくことも大変なので、そこは個人のお好みで・・・。しっかりと安全対策をして、野外採集を楽しみましょう。

※上記採集用具はあくまでShiho個人のお勧めです。ご参考程度に読んで頂ければ幸いです。

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

最近のコメント