今回は、毎年恒例記事の一つ、冬場の温度管理方法についてご紹介したいと思います。

その一つの方法である、Shiho自作の「簡易発泡スチロールによる簡易温室」の紹介です。

※あらかじめ御了承を得たいのですが、この記事は秋口になると毎年紹介しております。それゆえに何度もお目にかかられた方も多いと思います。

ですが今年から始められたクワカブ初心者の皆様や当日記を初めて御覧になられている方達の為に少しでもお役に立ちたいと思い、しつこいながらも今年も紹介させて頂きたいと思います。

一部、修正や追記事項等もありますが、大体の内容は例年と同じ重複しております。御理解&御了承の程よろしくお願い致します。

ブリード環境下において、中でも外国産のクワカブにとっては日本の冬は寒さの厳しい時期です。

日本の虫は、元々この日本の四季のある環境に順応しており、氷点下になる冬でも乗り越えられる能力を持っています。

ですが、外国産の虫についてはこの能力は持ち合わせておらず(一部例外もあります)、日本の虫と同じように常温飼育をしてしまっては、 かなり動きが悪くなり、場合によっては死亡してしまいます。

それではどうすれば良いのか?

答えは温度管理をしてあげれば良いのです。

簡単に答えてしまいましたが、この温度管理、結構大変で苦労している方も多いと思います。

温度管理方法で一番先に思いつくのは、

【エアコンでの管理方法】

大量に虫を飼育されている方等は、一部屋ごと空調(エアコン)による温度管理をされている方が多いようです。

しかしコストが割高になる、家族の理解など、なかなか問題があり、そうそう容易に実行出来るものではありません。

少量を飼育されている方、 電気代を考えて一部屋エアコンを常時つけられない方も多数いらっしゃると思います。

そんな時は「簡易温室」を作ってみるという手があります。

簡易温室には、ガラス温室を利用した立派なものもあれば、メタルラックにビニールをかぶせたもの、 ダンボールや発泡スチロールを工夫して作ったもの等、工夫次第で色々手作りする事が可能です。

今回はその中でも、少量飼育の方の場合を想定して、発泡スチロールでつくった簡単な温室をご紹介してみたいと思います。

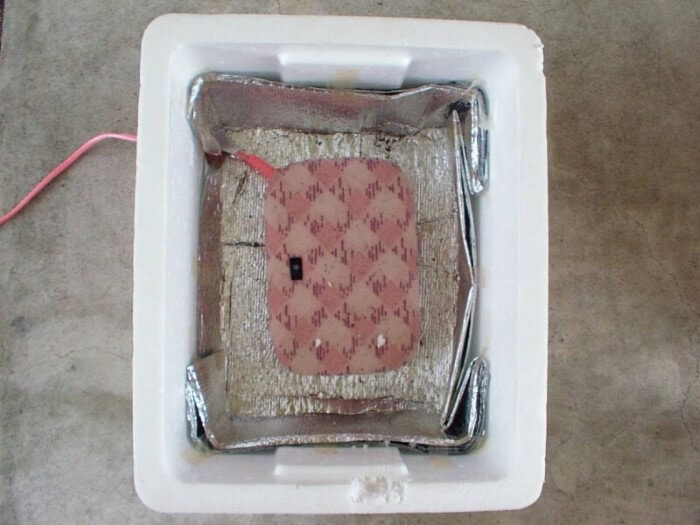

【発泡スチロールで作る小型簡易温室】

同じ大きさの発泡スチロールを3個用意します。

3個の発泡の内、2個を底面をカッターでくり抜き、キャンプ等で使用するバーベキュー用の金網をおきます。

残り一つは一番底面になるのでそのままですが、温度源となるものを置きますので、コードの穴を開けます。 今回は電気あんかを温源に使用しました。

電気あんかの下には少しでも熱を上に上げる為に、アルミ箔シートを下に敷き詰めました。

コードの穴の隙間部分は切り取った発泡スチロール部分を少し小さくして再度はめ直すとよいでしょう。

3つそろって下のような感じです。

後は重ねて、2つの段の上に飼育する虫を置くだけです。

この温室は小さいので多数は置けません。また温源も電気あんかと比較的弱めの温源であるため、外気温が凄く寒い場合には、中が低くなる場合もあります。置く場所などを選んで、 適温になるように調整しましょう。

<理想の温度帯>

温室が完成しましたら、必ず温度テストをするようにしましょう。

どこにお住まいか、またどんな場所に置くかでも温度はかなり違ってくると思われます。

ご自分の育てる場所で、どれくらいの温度をキープ出来るかを認識しておくことは重要です。

冬場でもクワガタ、カブトムシ(主に外国産)を活発に活動させるには、

15~28℃

大きく言うと、この温度帯をキープが必要かと思います。

※飼育する虫の種類によっては活発な活動温度帯は異なります。それぞれの飼育種に合わせて更に細かく調整するなどの工夫も必要かと思います※

テスト実験してキープ温度がもう少し低いならば

・もう少し暖かい部屋に移動させる

・外側にアルミシートなどをかぶせる

・加温器を少しグレードアップさせる

・発泡スチロールの容量を少し狭くする

等の対処をして、ご自分のお住まいに合った調整法を考える必要があると思います。

<温度確認方法>

中に温度計を1つ入れて確認すると良いと思います。

弊社でも販売している「室内室外温度計」ならば、先端のセンサーの部分だけを小さな穴を開けて差し入れておけば外側からでもすぐに内部の温度が分かるので便利です。

また昔小学校の頃位に実験などでよく使っていた30cm位の長い温度計などでも発泡スチロールの上面から突き刺しておけば、外側からでも確認出来るので便利だと思います。

<通気確保>

また空気確保の為、発泡スチロール上面に小さな穴を2つ位開けておくと良いと思います。元々そこまで保温能力は高くないので、大きめの穴は避けた方が良いでしょう。

この様な感じで小型のものならば結構簡単に作れます。

飼育の数に合わせて土台を選び、それにあった温源を選択するとよいでしょう。

温度が高く上がりすぎるような温源(小型電気ヒーター)等は、 コンセントとの間にサーモを接続して温度設定をしてあげれば、 一定の温度を保つ事も可能かと思います。

また、より広く、ちょっと本格的なものを作りたいならば、例を挙げるならば下記の画像のような園芸用の温室等を使用すればより簡単に簡易温室が作れます。

一番下の棚に温源となるものを入れて後は密閉するだけ・・・。

温源とサーモを接続してコンセントに差し込めれば、容易に温度管理が可能です。

また内部に小型ファンを入れれば空気も循環して全体的にムラなく温度管理が出来るでしょう。

ご紹介したのはあくまで簡易温室ですが、以外となかなか役に立つものです。

しかし上記でも書きましたが、皆様の住んでいる地域地域によっては能力に差が出てくることもあります。

例えば北海道で使用するのと九州、沖縄で使用するのとでは全然違ってきます。

それぞれの管理する場所にあった温室作りが大事だと考えます。

しっかりと温度対策をして厳しい冬を頑張って乗り切りつつ、クワカブライフを楽しみましょう。

※この方法はあくまで私自身のやり方です。 人それぞれによって考え方や方法等は異なると思います。あくまで参考例として見ていただければ幸いです。

使用したアイテム

先日、10月に入っての初めての野外採集に行って来ました。

採集ポイントに行く道中で、

秋の山の味覚の一つでもある、アケビが実っているのを見つけました。

色合いもほんのりとピンクになり、割れる手前で食べ頃のようです。

採集ポイントに到着して、

最初に出迎えてくれたのは、上記画像のネブトクワガタ♂

付いていたのはハルニレの木でしたが、まだ樹液の出も良く独特の香りが漂っていました。

次に、探したのは、

こちらのハルニレの群生地。

ここには約20本位のハルニレの木が点在しています。

これらの木を30分位かけて蹴って回りますが、なかなか落ちて来ません。。。

しかしそれでも、

ノコギリクワガタ♂小歯型

ノコギリクワガタ♂大歯型

蹴り採集で、何とか2頭のノコギリクワガタ♂を見つけることが出来ました。

綺麗な大歯型。この時期には嬉しいですね^^

少し場所を移動して、

クヌギの樹皮の隙間に小型のコクワガタ♂を発見。

そして、

こちらのクヌギの樹皮裏からは、

ヒラタクワガタ♂&♀のペア

が入っていました。

♂♀共にまだ光沢があり、この時期に来ても元気いっぱいの個体達でした。

こちらのハルニレの木には、表面を移動しているスジクワガタ♂の姿を見つけました。

このような感じで、採集を楽しませてもらいました。

今回見かけたのは全部で13頭ほど。。

種類的には、

・ヒラタクワガタ

・コクワガタ

・スジクワガタ

・ネブトクワガタ

・ノコギリクワガタ

の5種という結果でした。

10月に入りましたが、まだ何とかノコギリの姿を見れたのはラッキーでした。

日に日に見かける頭数を減っており、ついに10頭台になってしまいました。

それでも日中はまだ30℃を超える日があるので、まだもう少しは楽しめそうかなと思っております^^

※採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

一つのペア個体から、子孫を残していく・・・。

いわゆる累代飼育と呼ばれるものですが、この累代飼育にも「インラインブリード」と「アウトラインブリード」と呼ばれている方法があります。

今回は、そのインラインブリードとアウトラインブリードについて簡単に分かりやすくご紹介してみたいと思います。

【インラインブリード】

同種による同血統の同兄弟同士♂♀の配合で次世代を作ること

<メリット>

直の兄弟がゆえ、遺伝子が似通っており、体型や体長が遺伝する確率が高くなる。

大型や良型&極太個体の特徴を、子孫に受け継がせたい時には非常に有効と考える。

良型のホペイ:インラインブリードだと形も遺伝しやすくなる

<デメリット>

兄弟同士の配合がゆえ、血が濃くなってしまい、蛹化不全、羽化不全、奇形、産卵数減少などの障害が出やすくなる。累代を重ねれば重ねるほど、この現象は顕著に表れてくる傾向が強くなる場合がある。

羽化不全により羽が割れてしまったヒルスシロカブト、すべての個体が血の障害だけとは限らないが、インラインブリードで累代を重ねていくことにより、その確率は多くなっていく傾向が強くなっていく。

【アウトラインブリード】

同種による異血統(兄弟ではない)同士の♂♀の配合で次世代を作ること

<メリット>

異血統ゆえ、血の障害が起こりにくくなり、蛹化不全、羽化不全、奇形、産卵数減少などの障害が出にくくなる。

健康な個体を作出するにはこの方法が一番有効だと考える。

<デメリット>

血の入れ替えによって、全く別の親の遺伝子同士が配合されるので、どちらかの親片方の特徴を持った個体が出にくくなってしまう。

気に入った親個体の型を子に伝えようとしても、片方の伴侶が別血統ならば、親の型を受け継ぐ力は1/2となり、確率は下がってしまう。

アウトラインブリードを続ければ続けるほど健康的にはなるが、型を子孫に伝える力は弱くなってしまう。

如何でしたでしょうか?

インラインブリードとアウトラインブリード、どちらにもメリット、デメリットがあります。

健康な個体をと考えるならば、間違いなくアウトラインブリードですが、実際は親の型を子供にも伝えたい、飼育している虫が1ペアしかいない、等の理由でインラインブリードの方が多く行われている傾向があります。

なかなか難しい問題かとは思いますが、血が絶えてしまっては意味が無くなってしまいますので、適度なインラインブリードを行った後にはアウトラインブリードによって血の入れ替えを行うのが無難かと考えます。

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

本日より10月に入りました。

まだまだ日中は暑い日もありますが、夏の採集シーズンも終わり、お住まいの地域によっては朝夕になると、かなり気温が低くる日が多くなって来ると思います。

そこで今回は、冬場の管理方法の一つ、越冬の方法についてご紹介してみたいと思います。

※これからご紹介するやり方は過去の日記でも取り上げておりますので、過去の日記の記事&画像(一部加筆&訂正あり)が重複しますことをご了承下さいませ。※

代表的な越冬するクワガタと言えば、

おなじみ国産オオクワガタ、

国産オオクワガタは野外では春~秋(4月~10月位)にかけて活動、冬(11月~翌年3月位)には越冬をします。

飼育下においては温度をかけてやれば一年中活動しますが、温度管理が必要となります。

温度をかけないやり方(常温飼育)の場合は越冬をさせてやることで翌年春より活動を再開します。

越冬後も元気な姿を見る為にも適切な越冬体勢を整えてあげることが必要かと思います。

私:Shihoなりのやり方にはなりますが、国産オオクワガタを例にとって越冬のやり方をご紹介したいと思います。

まずは皆様、ご自分の飼育状況を考えて下さいませ。

エアコン温室などで、冬場も温度管理が出来る方は、そのままその管理下で飼育すれば良いと思います。

では、温度管理が出来ない場合どのようにして越冬させるのかをご紹介してみたいと思います。

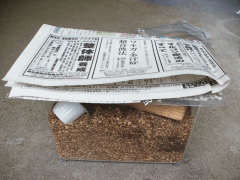

国産オオクワガタ成虫(越冬可能なクワガタ含む)の越冬方法

<用意するもの>

オオクワガタを越冬させるのに準備した用品類。

簡単にまとめると、

【主役のオオクワガタ】

来年に備えの為に越冬させてあげます。

【越冬させるケース】

用意したのは、クリーンケースS。

SSサイズでも十分ですが、スペースは広い方が管理温度が安定するので、大きめのケースでやるとなお良いと思います。

【ケースに埋め込むマット】

今回用意したのは、ヒノキマット。

その他のマットだとどのようなマットを選んだら良いのか?

基本的にはどんなマットでも構いませんが、可能ならば粒子が粗く、空気が含みやすいものが私 は好きです。

2021年現在、弊社で今販売している商品ですと、

ヒノキマット、 きのこマット、完熟マット、黒土マットがあります。

内容的に詳しく申し上げると、

虫の体に優しいマットを選ぶならば、

きのこマット、完熟マット、黒土マットお勧め。

少しでもダニ等の発生を防ぎたいのであれば、

ヒノキマット がお勧めです。

ただヒノキマットの場合、新品で開封直後は針葉樹独特の香りが強い場合がある時もありますので、その時は数日かけて香りを飛ばしてから使用すると生体にも優しくなるかと思います。

今回はヒノキマットを選んでご紹介します。

【マットに埋め込む材(1~2本:木片でOK)】

マットの中に潜むクワガタに空間(隙間)を作ってやる為です。

【マットの上に敷く転倒防止材】

マット上に上がって来た際に転倒して弱らないために用意します。

【ゼリー】

越冬開始してしまえば、しばらくは必要ありませんが、準備した直後と、越冬が終了した際、タイミングはこちらでは分からないので、一応念のために入れておきます。

では、実際に越冬セットを組んでみましたので、その時の様子を順を追ってご紹介してみたいと思います。

<越冬セットの組み方>

さぁセット開始です。

マットは水分量が少ない場合は、少し加水し、水分調整をします。この際、マットが固まる位の水分量では多すぎます。水分は少なめにします。押詰めません、軽く空気を含むように入れます。

主役の国産オオクワガタを入れます。

あくまで私の場合ですが、生体が隠れれるように木片を1~2本入れます。

上から見ると、こんな感じです。

その上からマットを軽くかぶせます。

この時も押詰めずに軽く空気を含ませるような感じでかぶせます。

マットはケース高さの約8割程度までかぶせます。

そして転倒防止のハスクチップとゼリー。

完全に潜って上部に出てこなくなったらゼリーはしばらくは撤去しても良いですが、セット初めの時は越冬のスイッチがまだ入り初めかどうかの時期ですので、一応ゼリーは入れておきます。

真上から見たらこんな感じ

フタをして完了。

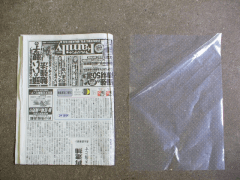

上の段階のままでもOKですが、コバエ等から守る為に新聞紙とディフェンスシートを用意する手もアリです。

<用途理由>

【ディフェンスシート】

乾燥、コバエ等から守る

【新聞紙】

マットから蒸発した過剰な水分をケース内で蒸れさせずに吸収させる為

如何でしたでしょうか。

私は越冬するクワガタは上記のような方法でセットしています。

また国産オオクワガタだけでなく、国産コクワガタ、外国産のクワガタでも台湾オオクワガタ、ホペイなどは越冬させます。

形は似ていますが、国産ヒラタは厳しい寒さにはあまり強くはありません。

私なりには越冬は極力控えた方が良いと判断しています。ご参考までに・・・。

【国産オオクワガタ幼虫の場合】

次に幼虫の場合ですが、冬場に温度管理をすれば、冬の間もエサを食しますので成長を続けます。

常温管理の下におけばある程度の寒さに達した時点で越冬し始めます。

この間はエサを食さないので成長は止まります。

やり方は飼育される方のお好みで選んで頂ければと思います。

より自然に近い方法がお好みならば常温飼育、冬場も成長させたいのであれば温度管理飼育・・・という具合です。

※ただし、幼虫を入れているマットや菌糸は管理状況によっては、コバエやダニ、線虫、菌の寿命等により、劣化する場合があります。

その場合は越冬させせているからと言っても、交換してあげた方が良い場合もありますのでご注意下さいませ。

如何でしたでしょうか?

上記が私Shiho流ではございますが、国産オオクワガタ(越冬するタイプのクワガタも含む)の越冬方法例になります。

夏場と冬場・・・厳しい温度変化のある日本では管理方法やその準備 がなかなか難しいですよね。。

手はかかりますが、やり方(方法)はありますので、少し頑張ってお大事な虫たちの為に準備してみては如何でしょうか?

では皆様、これから寒い冬が来ますが、一緒に頑張っていきましょう。(^^)/

※管理のやり方や考え方には色々な方法があると思います。今回述べるのはあくまでも私Shihoの管理方法についてのやり方&見解です。 あくまでご参考程度に見て頂けますと幸いです。

使用したアイテム

きのこMat(昆虫マット・発酵マット), ひのきマット, 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2021年10月1日

カテゴリー

使用したアイテム

きのこMat(昆虫マット・発酵マット), ひのきマット, 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

毎年夏が終わると、

「成虫管理していたケースに幼虫が見つかりました、これは何の幼虫でしょうか?」

等の質問をよく受けることがあります。

実は過去の飼育日記内でも同じような質問に対して回答しております。

内容的には重複する文章(一部変更や加筆あり)になりますが、ここで改めてご紹介してみたいと思います。ご了承下さいませm(__)m

クワガタの幼虫とカブトムシの幼虫では、パッと見ただけでは皆同じように見えてしまう事が多いですよね。

しかし、よーくじっくりと観察してみると、意外にも相違点があります。

以下の文章&画像でご紹介しますので、御覧下さいませ。

ちなみに参考例として挙げるのは

①カブトムシ(ヘラクレスオオカブト)

②クワガタムシ(アンタエウスオオクワガタ)

の幼虫になります。

※外国産の幼虫になりますが、国産もほぼ同等と考えて頂いて良いかと思います。

【全体図比較】

構図的に②のクワガタの方が大きく見えますが、実際は①のカブトムシの方が2倍以上大きいです。

カブトムシの方が気門(身体に見える点々です)は大きくはっきりしています。

また②のクワガタの方が多少黄色っぽいのは3令の後期にあるためです。

幼虫は初令~2令~3令中期までは①のように白い色合いをしています。

これが蛹化が近づく3令後期になると②のように体色が黄色がかってきます。

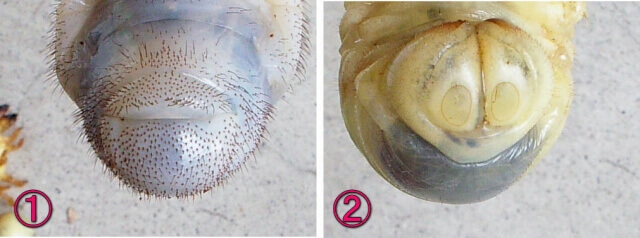

【体毛比較】

【頭部比較】

次に頭の色合いの違いです。

簡単に言うと、クワガタはオレンジ(だいだい)色、カブトは黒っぽい色(こげ茶)色をしています。

【お尻(肛門)での比較】

最後にお尻(肛門)の形です。

ここは決定的ですね。カブトムシは横に割れ、クワガタは縦に割れます。

以上この様な点から、クワガタかカブト、どちらの幼虫か判断出来ると思います。

次に参考までにですが、カナブンの幼虫の画像(※クロカナブンの幼虫になります)も何点かありますので、クワガタ、カブトムシの幼虫と比較するために、ご紹介してみたいと思います。

【カナブン幼虫の体毛】

かなり毛深いです。毛も長くフサフサしているような感じがあります。

【カナブン幼虫の頭部】

カブトムシ:こげ茶色

カナブン:薄茶色

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法、見解はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

この時期に来て、少し時間が出来て来た私。

今週も採集に行って来ました。

この時期ならではの風物詩、彼岸花。

色鮮やかな色彩が秋を彩ります。

こちらのクヌギの樹皮裏にクワガタの姿を発見!

取り出して確認してみると、

コクワガタ♀2頭

コクワガタ♂

が入っていました。

足を引っ込め固まる姿は、まだまだ元気いっぱいです。流石ドルクス系ですね。

場所を移動して、

やって来たのはハルニレの群生地。

いつものように蹴り採集にシフトし、片っ端から蹴ってみると、

おお、ミヤマクワガタ♂の良型!

サイズは♂60㎜半ば位。

まだ体毛も残っておりこの時期にしては綺麗な個体でした。

他にも、

ノコギリクワガタ♂小歯型

ノコギリクワガタ♂大歯型

サイズは♂60㎜前半位。

と、他にも複数頭がポロポロと落ちて来ます。。

このハルニレのウロからは、

ヒラタクワガタ♂40㎜程度が隠れていました。

採集途中、

しっかりと実のはいった栗イガを発見!

山の神様に少しお裾分け頂きました。

ありがとうございますm(__)m

採集を開始して約2時間程。

全体で20頭程度を確認して、そろそろ引き上げようかと思ったところ、

大きなムカデが目に入りました。

かなり大きく、20㎝ほどはあったかもしれません。。

このムカデを刺激しないように、木の反対側に回って蹴ってみると、

バスンッ

と、なかなか良き落下音!

カブトムシか!?と思い探してみると、

おおお、大型のミヤマクワガタ♂でした!

体長は特大サイズの♂71㎜ほど。。

この時期らしく体毛は無く真っ黒な個体。

この日の最初の方で採れた♂60㎜半ばのミヤマとは対照的な擦れ個体でした。

このような感じで9月下旬の採集を楽しみました。

シーズンの終盤も終盤に来て、特大サイズの個体に逢えたことはとてもラッキーでした。

ただ先週よりも見かけた頭数は減っており、今回は約20頭ほど。。

南国宮崎といえど、今シーズンもあと数回といった印象を感じた採集でした^^

※採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

本日のお題は、そう、クワガタ、カブトムシ飼育を行っている人ならば誰もがその存在に苦悩させられているといっても過言ではありません。

その名は通称「コバエ」

コバエといっても様々なタイプがいるようです。

私もコバエについてその名称等を含めそこまで詳しく知っている訳では御座いませんが、私の知っている限りの知識で申すならば、

ゼリーや腐った果物、昆虫の死骸などに集まってくる「ショウジョウバエ」

そしていつのまにかマットが大量に湧き出してくる「キノコバエ」

が主にクワガタ飼育ではよく見かけるコバエになります。

今日はその中でも一番の難敵!

「キノコバエ」についてちょっと書いてみたいと思います。

まずは以下の動画をご覧下さいませ。

如何でしたか?

凄まじい数のコバエでしょう。

これはクワガタの産卵セット後の割り出し後に沸いたキノコバエの大群です。

ゼリー等に集まってくるショウジョウバエとは違い、マットに湧くキノコバエは莫大に数を増やし、とても厄介な存在になってしまいます。

改めて画像でご紹介。

コバエの拡大画像です。

実際にこうして見てみると、不思議な感じです。

コバエについてはお客様からのご意見の中でも「困っている事ランキング」の常に上位に入っており、出来る限りクリーンにクワガタ飼育だけを楽しみたいこちら側からすればとても厄介な問題となっているのが現状です。

環境が良い場所にはこうして雑虫も集まって来てしまうのは世の常なので仕方ない事なのではありますが、なかなか難しい問題ですよね。。。

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

いやぁ、台風14号の影響で宮崎市、特に私が住んでいる地域はとてつもない大雨でした。

今日はやっと少し雨も弱まりつつあるので何とかほっとしているところです。。。

先週のお話になりますが、地元のクワガタ仲間でもある友人:Kくんが「一緒に採集行きませんか?」とのお誘いがあり、採集に行って参りました。

今回はその時の様子をご紹介してみたいと思います。

採集ポイントに行く前に見かけたパンパスグラス。これを見ると否が応でも季節は秋を感じてしまいます。

この日最初に見かけたのは、ネブトクワガタ♂。

クヌギの樹皮の隙間に挟まるような感じで佇んでいました。

このネブトがいたクヌギの木を蹴ってみると、複数の落下音。

コクワガタ♂&♀

ゾウムシ2頭

ケムシ複数頭落ちて来ました。

少しポイントを移動すると、

ヒラタクワガタ♀の姿を見つけました。

この木の下の方には、

カブトムシ♂を発見しました。

こちらはハルニレの木。

Kくんが下部の方にあるウロに何かを発見!!

ウロの中から黒い大アゴが見えています。

これを掻き出し棒で慎重に取り出してみると、

ヒラタクワガタ♂個体でした。

サイズは♂50㎜後半といったところ。

周りの木々を蹴ってみると、

バチバチと落ちて来ます。。

ノコギリクワガタ♂&コクワガタ♂

ミヤマクワガタ♂

ノコギリクワガタ♂

結構な数が落ちて来ました。。

このような感じでKくんと一緒に採集を楽しみました。

今回も前回と同じくらい、約30頭位の個体を見かけることが出来ました。

種類も、

・ミヤマクワガタ

・ノコギリクワガタ

・ヒラタクワガタ

・コクワガタ

・ネブトクワガタ

・カブトムシ

と6種類。

数時間の採集でしたが、とても楽しい採集になりました。

Kくんお疲れ様でした、またご一緒しましょう!!^^

※採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

「ダニ」、こう聞くと誰しも嫌なイメージしかわきません。

ダニの参考画像

クワカブ飼育をする者にとってダニ以外にも、コバエ、線虫等は逃れられない宿命みたいなものだと考えます。

クワカブを飼育する際、飼育者はクワカブが過ごしやすい環境にセッティングするように心がけると思います。しかし、その環境はクワカブが過ごしやすいと同時にダニやコバエ、線虫などの雑虫にとってもとても居心地が良い場所なのです。

自然界ではそれらが共生しているのはごく当たり前のことです。それゆえ、クワカブを飼育する際に同時にダニなどが発生するのは宿命といっても過言ではないと考えます。

それを敢えて受け入れて飼育をするか、ダニ対策に没頭するかは飼育者の考え方ひとつだと思います。

少量のダニの発生ならばそこまでクワカブには影響は少ないと考えますが、あまりにも大量に発生した場合には何か対策を考えた方が無難でしょう。

今までもダニや線虫、コバエと色々な雑虫について紹介してきましたが、今日はその「ダニ」について、また改めて書いてみようと思います。

<ダニ 種類>

・クワガタナカセ(白っぽいダニ)と呼ばれるもの

・コナダニ(成虫&幼虫にこべりつくようにつく)

・ワイルド個体につく茶~オレンジ色のダニもいる。

・他多数

※ダニの正確な正式名称は分かりません

クワガタ腹部に付くダニ

上記画像の拡大画像:半透明色のダニ

上記画像にあるような白っぽいダニより下記画像にあるオレンジ~茶色のダニの方がより良くないと聞きます。

またサタンオオカブトやネプチューンオオカブトで、親が天然もので産卵した時には、卵をすいとってしまう真っ白なまん丸のダニが良く付いていま す。

このダニの名前は分かりませんが、割り出した時卵の直ぐ横にいる場合が多いです。

結構大きいダニですので肉眼でもハッキリと見つけられます。このダニがいたら要注意です。

このダニは卵を吸い尽くすと言われており注意が必要です。

<ダニ対策&駆除方法>

・マットなどにダニがある程度発生した時点で交換をする。

・ダニが嫌う針葉樹系のマットに変える(成虫管理の場合)

・ケース内のマットに木酢液をかける

・市販されているダニ退散スプレーなどをかける

・飼育するケースなどの下にダニ除けシートを敷いてから置くようにする。

・飼育するケースなどの近くにダニ取りシートなどを置くようにする。

<ダニのクワカブへの影響>

少量のダニならば、さほど影響はないと考えますが、

あまりにも大量に発生してしまった場合はクワカブ生体にもよくはないと考えます。

特に注意が必要なのが体にびっしりとこべりつくコナダニ系です。

大量に発生した場合は体に隙間ないくらいくっつきます。

これによって呼吸穴である「気門」が塞がれてしまうことがある場合がありますので、注意が必要です。

<ダニを直接取り除く方法>

あまりに生体にダニが目立ってきたら、柔らか目のブラシ(歯ブラシ)などで取り除くと効果的です。

しかし目で見て全部取り除いたといっても羽の裏や関節の隙間などに隠れている場合が少なくはありません。

少し様子を見ながら定期的にブラッシングして、ダニの増加を防ぎましょう。

人によっては水をちょろちょろと流水しながらブラッシングするかたも多いようです。

<ダニの人間への影響>

私は個人的に20年近く飼育をしていますが、ダニが原因で皮膚などに病気を持ったことは過去一度もありません。

これだけ長く、しかも多くの虫と一緒に活動しているわけですから、人間に害があれば、とっくに何か影響が出ているはずだと思います。

それゆえ、ダニの人間への影響ですが、クワカブにつくダニは人間へはほとんど影響はないのではないか?

というのが私個人の考えです。

一概にダニといっても何万という種類がいて、クワカブにつくダニは、あくまでクワガタにつき、それなりに理由があってくっついているのでしょ う。、

とはいってもダニがくっついてしまうのは、見ていて気持ちの良いものではありません。

クワカブを飼育した後は必ず手を洗い、可能ならばシャワーでも浴びて全身をキレイにしてさっぱりした方が良いと思います。

如何でしたでしょうか?

先にも書きましたが、ダニの好む環境はクワガタ&カブトムシも好む環境にあります。クワカブを快適に育てようとすると、そこにダニが集まって来てしまうのも仕方がないことなのではないかと私は考えます。

勿論過剰に発生してしまったダニに対しては、何かしらの対処が必要だとは思いますが、カブトムシ愛、クワガタ愛を持って飼育するという事は、時にダニやコバエをも一緒に享受する余裕をも持つ。そんな気持ちも時には大切かなぁと思ってしまいます。

※今回ご紹介する考えや対策、方法はあくまでも私:Shihoが個人的に行っている&考えていることであり、絶対に確実な方法や事実とは断言は出来ません。あくまで一例としてご参考程度に聞いて頂ければ幸いです。ご了承下さいますようお願い申し上げます。

使用したアイテム

先週、9月に入って初めての採集に行って来ました。

8月までは何とかクワカブシーズンの範囲内と言えるような気がしますが、9月に入ると個人的にはシーズン終了の感じがするのを否めません。。

今年は個人的な事情もあり、今シーズンは過去で最も少ない採集回数になってしまいました。

今回はその時の様子をご紹介したいと思います。

ポイントに移動中、落果した栗を見かけました。

中の実は既にありませんでした、きっと猿に食べられたのでしょう。

このような光景をみると嫌でも秋を感じさせられてしまいます。

ポイントに到着し、周りの木々を見廻ってみると、まだ樹液は出ており、プーンと樹液の甘酸っぱい匂いが漂っていました。

蝶やスズメバチ、他の昆虫達もまだまだ活発に活動しているようです。。

こちらではカナブンとコクワガタの♀の姿を発見。

このハルニレ木からはあまり樹液が出てないながらも、頭を突っ込んで一生懸命に食事をしていました。

少し場所を移動して・・・

比較的細いハルニレが群生しているポイントに到着。

ハルニレの木を叩いて回ってみると、

ミヤマクワガタ♂60㎜後半サイズ個体

小型のカブトムシ♂個体

ノコギリクワガタ♂60㎜前半サイズ個体

その他にも、20頭位はパラパラと落ちて来ました。

このハルニレ木のウロからは、

なかなかのサイズのヒラタクワガタ♂が入っていました。

サイズは♂60㎜半ばといったところでした。

また、この木を叩いてみると、

おお、良いサイズのミヤマクワガタ♂が落ちて来ました。

体長は♂70㎜前半といったところでした。

顎も摩耗し、全身擦れて体毛などはほとんど残っていませんでしたが、力いっぱいしがみついて来て、まだまだ元気いっぱいでした。

この夏を生き抜いてきた歴戦の戦士ですね。。

このような感じで、9月最初の採集を楽しませてもらいました。

頭数的には全体で30頭近くは見かけることが出来ましたし、今回は大型個体にも逢えることができましたので、まだもう少しは採集を楽しめそうな感じがしました。

また次回を楽しみにしたいと思います。

※採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

最近のコメント