いつも、月夜野きのこ園をご愛顧頂きまして誠にありがとうございます。

このたび、非常に強い台風10号により、弊社の飼育担当Shihoの近隣でも

台風の被害がでております。

復旧までの間、コメントなどの返信に遅れがでる場合がございます。

ご迷惑をおかけいたしますがご了承くださいませ。

(有)月夜野きのこ園

クワガタ菌床販売部

使用したアイテム

今回は「ヒラタクワガタ」の産卵セット方法をご紹介してみたいと思います。

※この記事は昨年もほぼ同じ内容で掲載させて頂いております。今年より産卵を初めてする方も多くいらっしゃいますので改めて掲載させて頂きました。記事内容&画像が重複しますことをご了承下さいませ※

※ヒラタクワガタには沢山の亜種:ツシマヒラタやスジブトヒラタ等:がありますが、産卵方法に関しましては全て今回ご紹介するセット方法で産卵が可能です※

【飼育種】

和名:ヒラタクワガタ

学名:Dorcus titanus

ヒラタクワガタの場合、2つのセット方法があります。

①マットのみで産卵セットを行う方法

②材を使用して産卵セットを行う方法

です。

産卵セッティングは人それぞれお好みがあるのでしょうから、両方のやり方をご紹介したいと思います。

<産卵セット時の方法>

※野外品の♀を利用した産卵セットのご紹介になります※

★マットのみで産卵セットを行う場合★

【累代】

天然ものWD♀を使用

【お勧めのマット】

完熟マット

【お勧めの容器】

クリーンケースM~L程度

【水分量】

手で握って土団子が出来て、なおかつ水が染み出ない程度

【マットの詰め方】

ケース底面7割程度固く詰めて上部3cmはフンワリと。

【設定温度】

25~27℃前後

<セット手順>

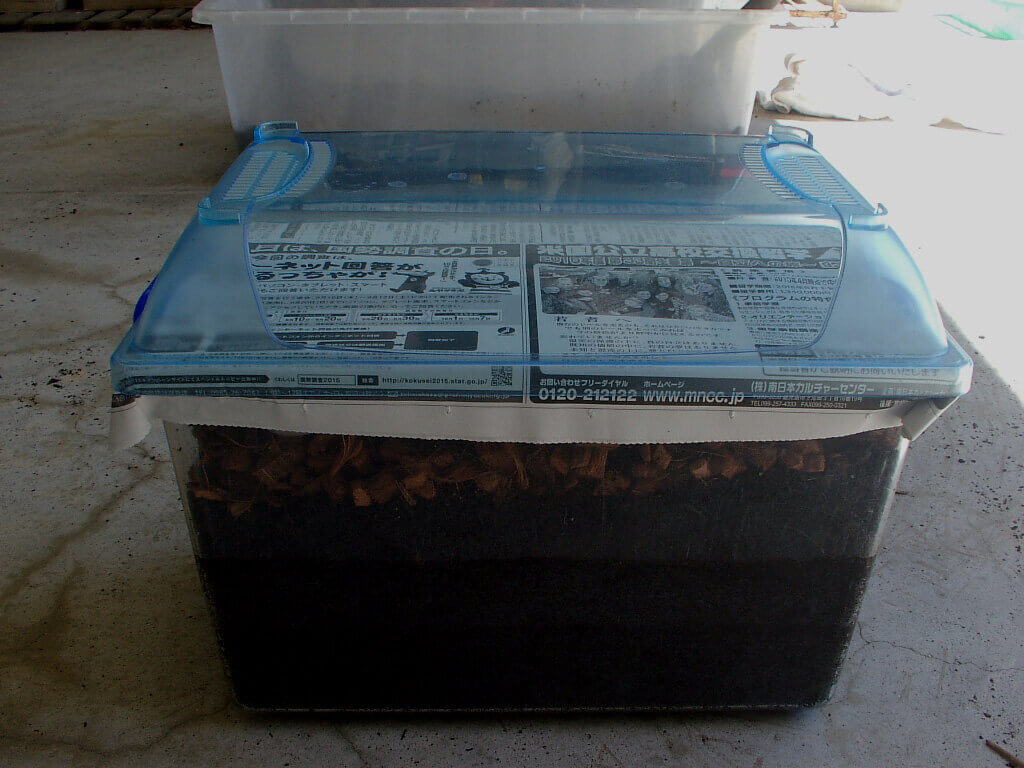

まずは産卵セットに使用するケースを準備。

今回はクリーンケースを使用します。

マットを大きなケースに出します。

お勧めは完熟マット。

ケース底面を固めていきます。

固く詰めたマットの上にフンワリとマットを敷きます。

転倒防止のハスクチップを入れます。

ゼリーを入れます。

親となる♀(下記はヒラタクワガタ♀参考画像)を入れます。

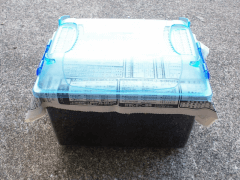

クリーンケース使用の場合は間に新聞紙を挟んでセット完了

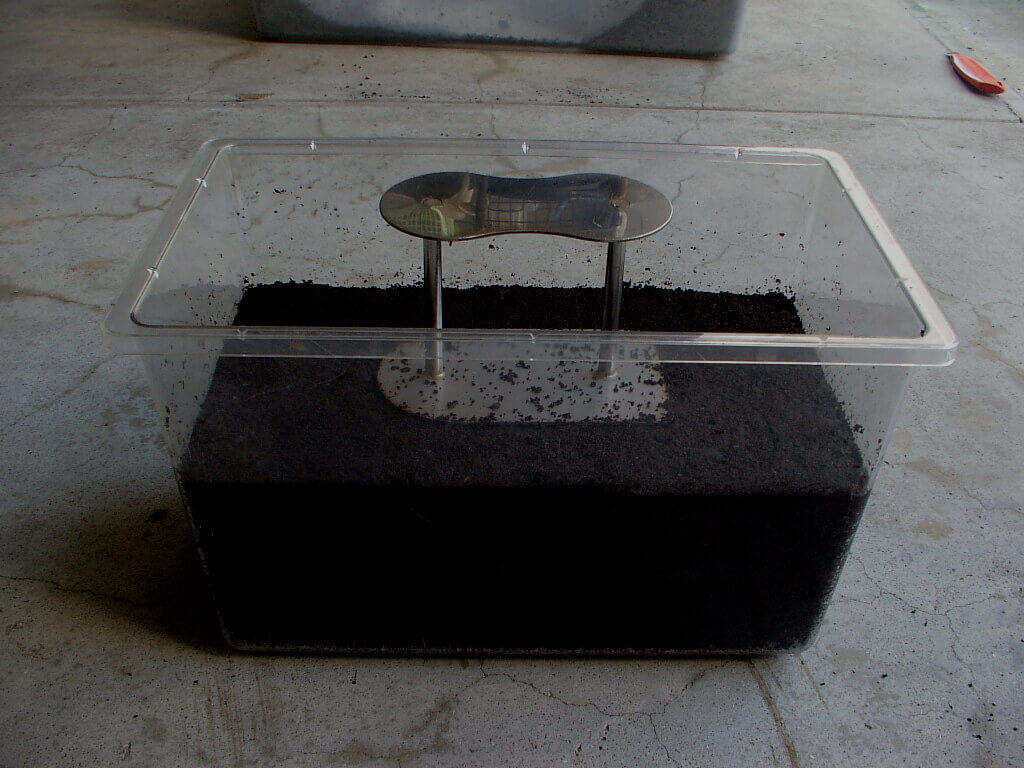

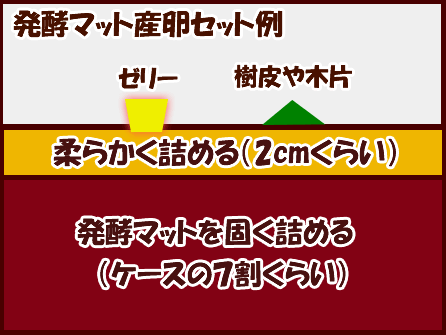

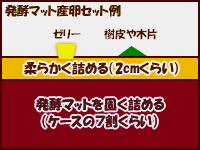

セット方法を図示するとこのような感じです。

★材を使用して産卵セットを組む場合★

【お勧めのマット】

完熟マット

【お勧めの材】

コナラ、クヌギ、レイシ、カワラなど

【お勧めの容器】

クリーンケースM~L

【産卵管理温度】

25~27℃前後

【水分量(湿度)】

多からず少なからず

<セット方法>

ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りも固く詰める。上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。少し材の頭が出るようにセット。

まずは使用する材を用意。こちらはクヌギ材になります。

次に材の皮を剥きます。

材の皮は剥かない方もいらっしゃると思います。自然界では当然皮などは剥けていないので、より自然のままのセットをお好みの方はそのままセットするというやり方もありだと思います。

材を水に浸します。

あくまで私のやり方ですが、私は材を水に浸す時、そこまで長い時間はかけません。目安は水に浸している途中で材を取り出し、実際に持ってみて、重量的に十分に水分が含まれているかどうかをみて判断します。

実際に手に取って水分の染み込み具合を確認します。これは感覚的なものなので、どれ位とご紹介するのはとても難しいです。もし敢えて時間的に言うならば、早くて5分、長くても10分位といったところでしょうか。

水から出した材を縦に置き、陰干しします。

これも私的にはあまり時間はかけません。元々長く水に浸していませんので、陰干しもごくわずかの時間です。敢えて時間的に言うならばやはり5~10分程度でしょうか。

次にマットを準備します。

今回は材に産ませるようにセッティングしますので、マットはある程度なんでも可能ですが、幼虫が材から出て来て、こぼれ落ちてしまった場合、マットでも食せるように敢えて発酵マットを使用します。

お勧めは完熟マットです。

材を入れます。今回は2本のクヌギ材です。

材の周りをマットで埋め込みます。

上から見た画像

マット産みの傾向も強い種類では、材の横より下の隙間もマットを固く詰めると良い傾向があります。材に気に入らなればマットにも産んでくれますので・・・。

後は上に転倒防止のハスクチップを敷きます。

ゼリーを入れます。

後は親♀を入れフタをします。

セット方法を図示すると以下の様な感じです。(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

産卵セッティングに関しては上記の2パターンの内のいずれかでセットを組めば大丈夫だと思います。

私の場合は主にマットのみの産卵で行っていました。ただ他の人に聞いてみると材を入れた方が良いという方もいらっしゃいました。その場合、材は柔らかめの材を使用する事をお勧めします。

次に産卵セットを組んだ後、今度はいつその幼虫の割り出し作業を行ったら良いのかについてご紹介してみたいと思います。

<割り出し、幼虫取り出しの時期>

基本的にはケース側面や底面に幼虫が見え始めてからになります。卵や幼虫が1~2頭見え始めたからといってで早期に割り出してしまうと、まだ産む気がある♀の産卵活動を一旦ストップさせてしまうことがあるのであまり好ましくありません。

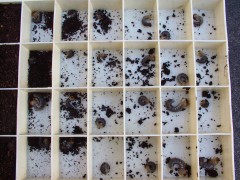

側面から見た様子(※マットのみ産卵の場合)

底面から見た様子(※マットのみ産卵の場合)

上記画像は「マットのみの産卵」で産まれた幼虫達の画像ですが、上の数位見えてきたら、大成功!もう十分割り出しても大丈夫です。

あくまで私の場合になりますが、「マットのみの産卵セット」の場合、大体産卵セット開始して、約1ヶ月半~2ヶ月程度を目安に割り出すようにしています。

「材を使用したセットで産卵セットを組んだ場合」は、ケース側面などに幼虫が見えていれば、それを目安にすれば良いのですが、材に産卵していた場合は材に入り込んでしまっているので外側からは幼虫が確認出来ません。

その場合は2ヶ月ほどして一度材を掘り起こしてみて下さい。材に産卵の形跡があればそのまま割り出しを行ってもよいと思います。

ただし飼育ケース内の環境が急激に悪化したり、ケース側面や底面にまったく卵や幼虫が見られなかったり、♀が全く潜る気配を見せずマット上面を徘徊ばかりしている時は話は別になります。

今回は野外ものの♀はほぼ交尾が終了していると言っても過言ではないので、♀の持ち腹を期待して、そのまま♀のみを産卵セットに入れるやり方をご紹介しました。

しかし、♀がなかなかマットに潜る行動をしなかったり、何回かセットしても全く産まない場合は、♂がいるならば再交尾をさせた方が良い場合もあると思います。そのあたりは状況を見て臨機応変に対応してあげて下さいませ。

下の画像は過去に行ったヒラタクワガタ産卵セット割り出し風景です。

いかがでしたでしょうか?上記が私のヒラタクワガタの産卵セットの組み方です。ちなみに先日ご紹介したヒラタクワガタ産卵セット(途中経過)のセット方法は「マットのみ産卵」の方で行いました。

ヒラタクワガタの産卵セット時の管理温度は可能ならば25~27℃前後程度が望ましいので、少し気温が低くなってくる場合は温度対策などをして調整してあげて下さいませ。是非一度産卵セットを組み、幼虫飼育を挑戦してみて下さいませ。(^^)

※この方法はあくまでも私:Shihoの産卵セットの組み方です。やり方は人それぞれですので、あくまでご参考程度にご覧頂けますと幸いです。m〈_ _)m※

使用したアイテム

今回は「国産ノコギリクワガタ」の産卵セットの方法をご紹介してみたいと思います。

※ノコギリクワガタには沢山の亜種:アマミノコギリやトカラノコギリ等:がありますが、産卵方法に関しましては全て今回ご紹介するセット方法で産卵が可能です※

※この記事は昨年もほぼ同じ内容で掲載させて頂いております。今年より産卵を初めてする方も多くいらっしゃいますので改めて掲載させて頂きました。記事内容&画像が重複しますことをご了承下さいませ※

【飼育種】

和名:ノコギリクワガタ

学名:Prosopocoilus inclinatus

ノコギリクワガタは2つのセット方法でご紹介します

①マットのみで産卵セットを行う方法

②材を使用して産卵セットを行う方法

産卵セッティングは人それぞれお好みがあるのでしょうから、両方のやり方をご紹介したいと思います。

<産卵セット時の方法>

※野外品♀を使用した産卵セットのご紹介です※

★マットのみで産卵セットを行う場合★

【累代】

天然ものWD♀を使用

【お勧めのマット】

完熟マット、黒土マット、きのこマット

【お勧めの容器】

クリーンケースM~L程度

【水分量】

手で握って土団子が出来て、なおかつ水が染み出ない程度

【マットの詰め方】

ケース底面7割程度固く詰めて上部3センチはフンワリと。

【設定温度】

25~27℃前後

今回はつい最近セットを組んだばかりの様子の画像がありますので、それと共に合わせてご紹介して見たいと思います。

産卵セットに使用するケースの準備。

今回はクリーンケースを使用します。

親となるノコギリ♀を入れます。

頑張ってくれよ~。

★材を使用して産卵セットを組む場合★

【お勧めのマット】

完熟マット、黒土マット、きのこマット

【お勧めの材】

コナラ、クヌギ、レイシ、カワラなど

【お勧めの容器】

クリーンケースM~L

【産卵管理温度】

25~27℃前後

【水分量(湿度)】

多からず少なからず

【セット方法】

ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りも固く詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。

少し材の頭が出るようにセット。

まずは使用する材を用意。

こちらはクヌギ材になります。

少し柔らかめの材がお勧めです。

材の皮は剥かない方もいらっしゃると思います。自然界では当然皮などは剥けていないので、より自然のままのセットをお好みの方はそのままセットするというやり方もありだと思います。

あくまで私のやり方ですが、私は材を水に浸す時、そこまで長い時間はかけません。

目安は水に浸している途中で材を取り出し、実際に持ってみて、重量的に十分に水分が含まれているかどうかをみて判断します。

実際に手に取って水分の染み込み具合を確認します。

これは感覚的なものなので、どれ位とご紹介するのはとても難しいです。

もし敢えて時間的に言うならば、早くて5分、長くても10分位といったところでしょうか。

これも私的にはあまり時間はかけません。

元々長く水に浸していませんので、陰干しもごくわずかの時間です。

敢えて時間的に言うならばやはり5~10分程度でしょうか。

次にマットを準備します。

今回は材に産ませるようにセッティングしますので、マットはある程度なんでも可能ですが、幼虫が材から出て来て、こぼれ落ちてしまった場合、マットでも食せるように敢えて発酵マットを使用します。

材を入れます。今回は2本のクヌギ材です。

マット産みの傾向も強い種類では、材の横より下の隙間もマットを固く詰めると良い傾向があります。材に気に入らなればマットにも産んでくれますので・・・。

後は親♀を入れフタをします。

今回はコバエシャッターを使用してみました。

セット方法を図示すると以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません)

産卵セッティングに関しては上記の2パターンの内のいずれかでセットを組めば大丈夫だと思います。

私の場合は主にマットのみの産卵で行っていました。

ただ他の人に聞いてみると材を入れた方が良いという方もいらっしゃいました。その場合、材は柔らかめの材を使用する事をお勧めします。

次に産卵セットを組んだ後、今度はいつその幼虫の割り出し作業を行ったら良いのかについてご紹介してみたいと思います。

<割り出し、幼虫取り出しの時期>

基本的にはケース側面や底面に幼虫が見え始めてからになります。

卵や幼虫が1~2頭見え始めたからといってで早期に割り出してしまうと、まだ産む気がある♀の産卵活動を一旦ストップさせてしまうことがあるのであまり好ましくありません。

上記画像は「マットのみの産卵」で産まれた幼虫達の画像ですが、上の数位見えてきたら、大成功!もう十分割り出しても大丈夫です。

あくまで私の場合になりますが、「マットのみの産卵セット」の場合、大体産卵セット開始して、約1ヶ月半~2ヶ月程度を目安に割り出すようにしています。

「材を使用したセットで産卵セットを組んだ場合」は、ケース側面などに幼虫が見えていれば、それを目安にすれば良いのですが、材に産卵していた場合は材に入り込んでしまっているので外側からは幼虫が確認出来ません。

その場合は2ヶ月ほどして一度材を掘り起こしてみ て下さい。材に産卵の形跡があればそのまま割り出しを行ってもよいと思います。

ただし飼育ケース内の環境が急激に悪化したり、ケース側面や底面にまったく卵や幼虫が見られなかったり、♀が全く潜る気配を見せずマット上面を徘徊ばかりしている時は話は別になります。

今回は野外ものの♀はほぼ交尾が終了していると言っても過言ではないので、♀の持ち腹を期待して、そのまま♀のみを産卵セットに入れるやり方をご紹介しました。

しかし、♀がなかなかマットに潜る行動をしなかったり、何回かセットしても全く産まない場合は、♂がいるならば再交尾をさせた方が良い場合もあると思います。そのあたりは状況を見て臨機応変に対応してあげて下さいませ。

下の画像は過去に行ったノコギリクワガタ産卵セット割り出し風景です。

いかがでしたでしょうか?

上記が私のノコギリクワガタの産卵セットの組み方です。

ノコギリクワガタの産卵セット時の管理温度は可能ならば25~27℃前後程度が望ましいので、少し気温が低くなってくる場合は温度対策などをして調整してあげて下さいませ。

是非一度産卵セットを組み、幼虫飼育を挑戦してみて下さいませ。(^^)

※この方法はあくまでも私:Shihoの産卵セットの組み方です。やり方は人それぞれですので、あくまでご参考程度にご覧頂けますと幸いです。m〈_ _)m※

使用したアイテム

今回は「国産カブトムシ」の産卵セットの方法をご紹介して見たいと思います。

※国産カブトムシは亜種:オキナワカブトや久米島カブト等:がありますが、産卵方法に関しましては全て今回ご紹介するセット方法で産卵が可能です※

※この記事は毎年、ほぼ同じ内容(一部変更点あり)で掲載させて頂いております。今年より産卵を初めてする方も多くいらっしゃいますので改めて掲載させて頂きました。記事内容&画像が重複しますことをご了承下さいませ※

【飼育種】

和名:カブトムシ

カブトムシの場合、産卵セット方法はマット産卵で行います。

<産卵セット時の方法>

※野外品の♀を利用した産卵セットのご紹介になります※

【累代】

天然ものWD♀を使用

【お勧めのマット】

黒土マット、完熟マット

【お勧めの容器】

クリーンケースM~L程度

【水分量】

手で握って土団子が出来て、なおかつ水が染み出ない程度

【マットの詰め方】

ケース底面7割程度固く詰めて上部3cmはフンワリと。

【設定温度】

25~28℃前後

まずは産卵セットに使用するケースを準備。

今回はクリーンケースを使用します。

マットを大きなケースに出します。

お勧めは完熟マット、もしくは黒土マット。

転倒防止のハスクチップを入れます。

ゼリーを入れます。

<割り出し、幼虫取り出しの時期>

卵を採卵するか、そのまま幼虫が見えるまで自然に孵化させる方法がありますが、今回は自然に孵化させて幼虫を回収する方法をご紹介します。

本土カブトムシの寿命は短いので、ケース底面に幼虫が見える頃にはほとんどの♀は死亡してしまっている可能性が高いです。

卵で採卵するよりもそのまま自然に孵化させた方が孵化率も高いので、私の場合は幼虫割り出しは♀が死亡してしまったのを確認してから約1ヶ月後程に行う様にしています。

このような感じで幼虫が出て来ます。

国産カブトムシは多産なので沢山幼虫が取れるでしょう!

いかがでしたでしょうか?

上記が私の国産カブトムシの産卵セットの組み方です。

国産カブトムシは産卵、そして幼虫飼育共にとても容易な種です。

機会がありましたら是非一度産卵セットを挑戦してみて下さいませ。(^^)

※この方法はあくまでも私:Shihoの産卵セットの組み方です。やり方は人それぞれですので、あくまでご参考程度にご覧頂けますと幸いです。m〈_ _)m※

使用したアイテム

皆さんは、野外採集(昆虫採集)で入手したクワガタ&カブトムシ達はどう飼育されていますか?

採集等を楽しみ、成虫の格好よさをじっくりと堪能されたことだと思います。

夏の終わりと同時に、クワガタ、カブトムシのシーズンももう終了かと思ってらっしゃる方、成虫飼育をじっくりと堪能した次は、今度は産卵&幼虫飼育にチャレンジしてみましょう。

今年野外で入手出来た虫達は既に熟成が完了しておりますので、即座に産卵セットを組み、幼虫を取ることが出来ます。

また野外で入手した個体の場合、わざわざ♂と♀を再度交尾させなくても、野外で既に交尾している可能性が高いので、そのまま♀のみで産卵セットを組むことが可能です。

つまり野外採集品の♀と産卵セットがあれば、幼虫を産ませることが出来るんです。

今回より少しずつではございますが、今年の夏、採集出来たであろうと思われる日本のクワカブの産卵セットの組み方、コツなどをご紹介していきたいと思います。

※この記事は毎年、ほぼ同じ内容(一部加筆や変更点もある場合あり)で掲載させて頂いております。今年より産卵を初めてする方も多くいらっしゃいますので改めて掲載させて頂きました。記事内容&画像が重複しますことをご了承下さいませ※

今回は「ミヤマクワガタ」の産卵セットのやり方をご紹介します。

【ミヤマクワガタ参考画像♂:2020年度採集個体】

【飼育種】

和名:ミヤマクワガタ

学名:Luxanus maculifemoratus

<産卵セット時の方法>

※野外品の♀を利用した産卵セットのご紹介です※

【累代】

天然ものWD♀を使用

【お勧めのマット】

黒土マット、完熟マット

【お勧めの容器】

クリーンケースM~L程度

【水分量】

手でぎゅっと握って団子が出来て、なおかつ水が染み出ない程度

【マットの詰め方】

ケース底面7割程度固く詰めて上部3センチはフンワリと。

【設定温度】

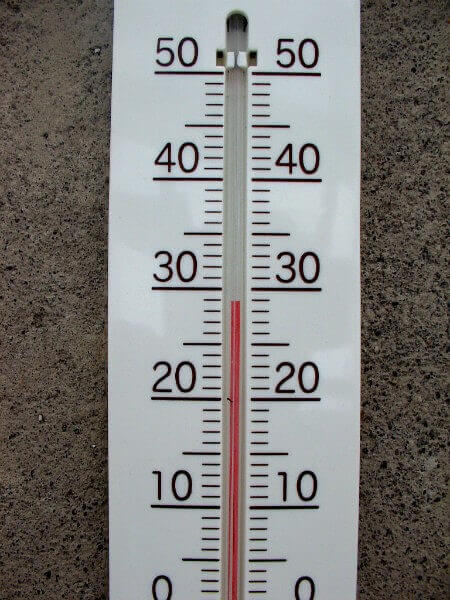

18~20℃前後(※重要)

セット方法を図示するとこのような感じです。

ミヤマクワガタの産卵ポイントは何といっても設定温度です。

18~20℃ この温度帯がカギです。

この温度をキープするのは普通のご家庭では難しいでしょうが、この設定具合によって全て決まるといってもおかしくないと思います。

温度設定さえクリアすれば案外普通に産んでくれることもあります。

しかし産卵数は♀によってバラつきがあり、産む♀は結構な数を産んでくれますが、産まない♀はゼロというのも珍しくありません。

次に産卵セットを組んだ後、今度はいつその幼虫の割り出し作業を行ったら良いのかについてご紹介してみたいと思います。

<割り出し、幼虫取り出しの時期>

基本的にはケース側面や底面に幼虫が見え始めてからになります。

卵や幼虫が1~2頭見え始めたからといってで早期に割り出してしまうと、まだ産む気がある♀の産卵活動を一旦ストップさせてしまうことがあるのであまり好ましくありません。

上記の数位見えてきたら、大成功!もう十分割り出しても大丈夫です。

ミヤマクワガタの♀はオオクワガタやヒラタクワガタ等によく見られる子食いの可能性は低いと思いますので、多少割り出しする期間を長く持っても大丈夫かと思います。

あくまで私の場合になりますが、大体産卵セット開始して、約1ヶ月半~2ヶ月程度を目安に割り出すようにしています。

ただし飼育ケース内の環境が急激に悪化したり、ケース側面や底面にまったく卵や幼虫が見られなかったり、♀が全く潜る気配を見せずマット上面を徘徊ばかりしている時は話は別になります。

今回は野外ものの♀はほぼ交尾が終了していると言っても過言ではないので、♀の持ち腹を期待して、そのまま♀のみを産卵セットに入れるやり方をご紹介しました。

しかし、♀がなかなかマットに潜る行動をしなかったり、何回かセットしても全く産まない場合は、♂がいるならば再交尾をさせた方が良い場合もあると思います。そのあたりは状況を見て臨機応変に対応してあげて下さいませ。

下の画像は過去に行ったミヤマクワガタ産卵セット割り出し風景です。

上手くいけばこのように幼虫を得られる機会も大いにあります。

如何でしたでしょうか?

上記が私の本土産ミヤマクワガタの産卵セットの組み方です。

何度も書いていますが、ミヤマクワガタを産ませるかどうかは温度管理がとても重要になってきます。

低温管理をキープするのは難しいですが、幸い今からの時期は少しずつ寒くなりますので、夏場にセッティングするよりは管理もしやすくなるのではないでしょうか?

機会がありましたら是非一度産卵セットを組み、幼虫飼育を挑戦してみて下さいませ。(^^)

※この方法はあくまでも私:Shihoの産卵セットの組み方です。やり方は人それぞれですので、あくまでご参考程度にご覧頂けますと幸いです。m〈_ _)m※

使用したアイテム

今回は採集記ではございますが、前に山で見かけたアオカナブンの交尾シーンをご紹介してみたいと思います。

そのシーンがこちら、

見事な交尾シーンですね!!

♂は両手でがっちりと♀の身体を上から押さえつけています。

かなり近づいて撮影しても、逃げることなく交尾に集中しております。

交尾生殖器の様子を拡大して見てみると、かなりの迫力があります!

なかなか貴重なシーンでした。

今回はアオカナブンの交尾シーンの様子をご紹介しました。

なかなか迫力がある画像が撮れてとても興味深かったです(^^)

※採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

前回の日記で、クワガタ、カブトムシなどを採集する方法として、これまで樹液採集は勿論ですが、光に集まってくる習性を利用した灯火採集のご紹介を致しました。

今回は、クワガタ、カブトムシ成虫達のエサとなるものを利用した採集方法「フルーツトラップ採集」をご紹介したいと思います。

フルーツトラップ採集、その名の通り果物をエサとするわけですが、色々な果物で試される方もいらっしゃいます。リンゴ、バナナ、パイナップル等々。。。

その中でも私が思うに一番手頃な値段で入手出来、効果も高いと考えるものは「バナナ」です。

今回はこの「バナナトラップ」のやり方をご紹介してみたいと思います。

【フルーツトラップ採集】

(バナナトラップ)

【用意するもの】

・バナナ

・焼酎

・ドライイースト

・砂糖

【バナナを買う際のポイント】

少しでも熟したバナナを買うこと。

黄色くなって黒い斑点が出て来てるようならより良いと思います。

新品のバナナではなく、少し痛んだ見切り品などを買うとコスト的にも楽です。

【作る手順】

バナナを大まかにぶつ切りにする

↓

そのバナナをボールに入れる

↓

そこに砂糖、ドライイーストを入れよくかき混ぜる

↓

よくかき混ぜたものをビニール袋に詰める

↓

最後にそこに焼酎を入れる

↓

ビニールを完全密封し、よく振りまんべんなくかき混ぜる

↓

気温が高い所(30℃近く)の所、または日なたに放置する

↓

発酵が進むとガスが出て、ビニールがパンパンになり破裂する場合があるので、時々チェックして破裂しそうなら空気を抜くようにする

↓

バナナが発酵し発酵臭が出てきたら完成。

さぁ、完成したバナナを持って、トラップを仕掛けに行きます。

しかしバナナトラップを仕掛けるにも、どこにでも仕掛ければ良いというわけではありません。

ここでどんな所に仕掛ければ良いかをご紹介してみたいと思います。

【どんな木にトラップを仕掛けるのか】

トラップを仕掛けようとする木は樹液が出ていない木を選ぶ。

理由:樹液には勝てないので、樹液が出ている木にトラップを仕掛けても意味がないから

トラップを仕掛ける木の周辺には、クワガタが集まるような木がないようにする。

理由:近くにクワガタが集まるような樹液が出る木があると、樹液の方にクワガタは集まってしまいトラップには来なくなるから。

あまり奥まったところでではなく、森や林の入り口付近に仕掛けるようにする。そして風向きを確認して、森の中へ臭いが流れるような位置の木に仕掛ける。

理由:林や森の入り口から、森の中へ臭いが漂う様にすると森の中にいる虫達が臭いにつられ集まりやすくなる為。

但し風向き次第で真逆になってしまう場合があるので、そこは要注意。風向きをチェックして森の中へ臭いを含んだ風が吹くようにするのがポイント。

【木にバナナを仕掛ける】

バナナトラップの職人、月虫:松井氏。

この様に手で木に擦り込むように塗り付けるのも良し。

またネットの中に発酵バナナを入れ、吊り下げる方法も良し。

そして、一晩以上経過した頃チェックすると、

木に直接塗った例

この時は数は少ないながらもミヤマの♀等が集まっていました。

ネットに入れて木から吊り下げた例

沢山のカブトムシが集まってくれました。

如何でしたでしょうか?

あくまで私のやり方ですが、この様な感じでバナナトラップは行います。

皆さんも機会がございましたら是非チャレンジしてみて下さいませ。

狙った木にクワガタが来ていたら最高ですよ!

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。人によって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。

残骸物が残る採集トラップをした場合は、必ず後始末をするのを忘れないようにしましょう。 自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

前回、「クワガタ、カブトムシの採集方法」についての記事で、灯火採集:外灯巡り採集のご紹介をしました。

今回は、もう一つの灯火採集方法、「ライトトラップ採集」についてご紹介して見たいと思います。

「ライトトラップ採集」とは、

水銀灯や発電機、白幕などを自ら用意し、クワガタやカブトムシが飛んで来そうな然るべき場所に設置して、光に向かって飛んでくるのをじっとにひたすら待つ方法です。

※ここからご紹介するやり方はあくまでShiho個人のやり方であって、絶対的なやり方ではございません。規模も小規模のものですので、ご参考程度に見て頂ければ幸いです※

【ライトトラップ採集】

まずは道具の準備。

私がライトラップで用意するものは、

【用意するもの】

・水銀灯や白色蛍光灯、などの光源

・白色のシーツや幕

・大型投光器を利用する際、必要ならば発電機

ライトトラップ:設置方法の例

こんな感じのものです。

そして、道具も揃え、いよいよライトトラップを実際に行う際ですが、道具を揃えたからと言って、いつでも良い結果が出るとは限りません。

場所や天候、ライト設置場所など、あらゆるものに大きく左右されます。

【天候&気候条件など】

・雨、強風時はNG!

・月光が明るい日もあまり好ましくありません。

・気温は可能ならば25℃以上が望ましい。

・湿度は高めの日が適しています。

月明かりは出来るだけ無い方が良い

【ライトトラップを行う場所&やり方】

・設置場所の周りが開けていて、遠くの山肌にライトを当てる様な感じで照射します。

このような感じで山肌にライトを当てるようにします。

※この時はライトを上向きにしましたので、白いシーツはライト前方下の方に敷くようにして置いています。

山の中、木々が生い茂るような密集地帯ではライトが遮られてしまい、遠くまで照射されないので、お勧め出来ません。

折角虫が飛んできたとしても、途中でその木々に着木してしまう可能性が高いからです。

ライトの周りは遠くからも光を目がけて飛んでこれるように開けた場所が好ましいです。

上手く条件が噛み合えば、わずか1時間程度でこれだけの虫達が集まってくる場合もあります。

ライトトラップ用のシーツに着地したカブトムシの♀

トラップ設置場所より少し離れた場所に飛んできたミヤマクワガタの♀

勿論、集まってくるのはクワガタやカブトムシばかりではありません。

大型の蛾

カミキリムシ

上記のように様々な虫達も集まってきます。

どんな虫達が集まってくるかというのも非常に楽しみな採集方法です。

もしご機会が御座いましたら、チャレンジしてみるのも面白いかと思います。

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。人によって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 灯火採集は夜間暗い時間に行うこととなります。その時間帯は一般の方たちは仕事から帰宅され、ごゆっくりされているか、お休みになっている場合も多いです。灯火採集を行う際は、必ず近隣の方達に迷惑をかけないように行う事が大事です。立ち入り禁止の場所や、ご自分の車のアイドリング音等にも気を付けて、マナーを守って採集を行いましょう※

使用したアイテム

先週、クワガタ、カブトムシの採集方法の一つとして「樹液採集」をご紹介しました

いわゆる木の樹液に集まっているクワガタ、カブトムシを直接木を見たり、蹴ったりして採集する方法です。

しかしクワガタ、カブトムシの採集は「樹液採集」だけとは限りません。

今回はその中でも初心者の方でも手軽に行い易い「灯火採集」のやり方、コツなどをご紹介してみたいと思います。

※何度かブログ上でも書いているので、既にご存知だとは思いますが、私が採集活動をしている地域は九州です。

日本全国の地域や場所によって採れる虫の種類や傾向、大きさなどは大きく違ってくることもありますのでご了承の上ご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げます※

まず「灯火採集」とは何か?

簡単に説明すると、

クワガタやカブトムシを暗い時に灯りに集まってくる習性を利用して、捕まえる(見つける)方法

このような採集方法を

「灯火採集」

と呼びます。

また灯火採集には2種類の方法あると考えます。

①:外灯巡り採集

やり方:常時設置されている水銀灯や自動販売機などの灯り下や、その周辺を見て、集まって来ているクワガタやカブトムシを採る方法

水銀灯周辺

自動販売機周辺

②:ライトトラップ採集

やり方:水銀灯や発電機、白幕などを自ら用意し、クワガタやカブトムシが飛んで来そうな然るべき場所に設置して飛んでくるのをじっとにひたすら待つ方法です。

ライトトラップ:設置方法の例

山に向かって灯火機のライトを当てる

今回はだれでも手軽に行える①の灯火採集:「外灯巡り採集」のコツをご紹介したいと思います。

まず灯火採集をするに辺り、効率よくクワガタ、カブトムシ達に出逢えるには、いくつかの条件があると考えます。

【外灯巡り採集を行う場所】

まずは灯火採集をする場所、灯火を見て回る場所です。

灯りがあれば、どこでも良いというものではありません。

街中や住宅街などではいくら灯りがあってもクワガタ、カブトムシ達が飛んでくる可能性は低いと考えます。

見て回る場所としては、近くにクワガタやカブトムシがいそうな雑木林や山などに近い灯火を狙って探してみると良いと考えます。

周りが山などで真っ黒闇の中に、一つだけポツンと灯りがあるロケーション等は最高の灯火スポットと呼べるでしょう。

あえて例を挙げるとすると、

★山間部にあるコンビニの灯り

★山間にかかる橋の外灯

★山間部の途中にある自動販売機の灯り

★山間部にある「高速自動車道のパーキングエリア」や「道の駅」の外灯

こういう所を探してみると、クワガタ、カブトムシを見つける可能性は高まってくると思います。

※コンビニやパーキングエリア等は他の方も日夜を問わず利用しますので、迷惑行為にならないようにマナーを守り、気を付けて採集させて頂きましょう※

月夜野きのこ園の近隣の風景

弊社月夜野きのこ園も裏手が山に囲まれております。

時折ですが、会社の灯りにコクワガタ等が飛来することもあります。

ここに強烈な水銀灯でもあれば、有効なポイントの一つと言えるでしょう。

【灯火のライトの色合い】

次に灯火採集で大事なのは見る光の種類(色)を間違えないということです。

勿論例外もありますが、基本的に虫が多く集まってくる光は白っぽい色合いをしている場合が多いです。

いわゆる白色水銀灯や自動販売機などの白っぽい自然光に近い色合いです。

素晴らしく白く光り輝く水銀灯!

このように白く光る外灯がベスト!

最近の外灯はオレンジ色っぽい外灯をよく見かけます。この色合いの外灯では多くの虫が集まってくる期待は少なくなると考えます。

こちらはオレンジ色の外灯。

全く集まらないという事はないが、白い水銀灯と比べるとその差は歴然。

【灯火採集を行う時間帯】

次は灯火を見る時間帯。

これは人によって様々だと思いますが、私の感覚では、日没後~夜22時位までが一番飛んでくるような感じがします。

勿論、それ以降でも飛んでこないわけではありませんが、午前等になると飛んでくる数がかなり減少してしまうよう気がします。

なので、日没後~22時頃までの時間帯にチェックすると良いかと思います。

【その他の条件】

また風や雨の日、それに月明かりが強い日は虫はあまり飛ばないと言われます。

月明かりは出来るだけ無い方が良い

絶対ダメとは言い切れませんが、可能ならばそんな日は避けた方が無難かもしれません。

【灯火採集を行う際の気温】

最後は気温です。

気温が低いとクワガタ、カブトムシは活動が鈍くなります。

理想は25℃以上あると良い傾向です。

気温:29℃ これ位あれば最高!

更に言うと灯火採集を行う直前に雨などが降って、蒸すように湿度が高いとなお良い状況だと言えます。

最後にまとめてみると、

効率の良い灯火採集の条件とは、

① 近くに広葉樹系の山、可能ならばクワガタ、カブトムシ等が採れる場所が近くにある。

② 白っぽいライト(水銀灯等)を見る

③ 見回る時間帯は夕暮れ時~22時頃

④ 月明りはあまり無い方が良い

⑤ 雨や風は無い(弱い)日が良い

⑥気温は25℃以上あった方が良い

湿度も高い蒸した日などは最高!

このような感じでしょうか。

全ての条件がピッタリ当てはまる日というのはなかなかないかもしれませんが、上記の件に少しでも近づけて採集が出来れば念願のクワガタ、カブトムシ達に出逢える確率は高くなると思います。

外灯巡り採集で採れたクワガタ達(2016年:宮崎県採集)

さぁ皆さんも頑張って灯火採集にチャレンジしてみましょう。^^

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。人によって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 灯火採集は夜間暗い時間に行うこととなります。その時間帯は一般の方たちは仕事から帰宅され、ごゆっくりされているか、お休みになっている場合も多いです。灯火採集を行う際は、必ず近隣の方達に迷惑をかけないように行う事が大事です。立ち入り禁止の場所や、ご自分の車のアイドリング音等にも気を付けて、マナーを守って採集を行いましょう※

使用したアイテム

先週の8/5の採集のお話。

この日のターゲットは国産カブトムシ!

国産カブトムシは、昼間よりも夜に活動をします。

というわけで、今シーズン初めての夜間採集でカブトムシを探して行って来ました。

【8/5の採集】

出発は午後7時半位。

日没後からカブトムシは活発に活動を開始します!

久しぶりのカブトムシポイントに車を走らせ、

最初に出迎えてくれた光景がこちら、

おおお~、やはり出て来ていました!!

クヌギの木に集った、

カブトムシ♂2、♀1。

そしてノコギリクワガタ♂1の姿を発見しました!

この光景、いつ見ても良いものですね~(#^^#)

こちらのハルニレの木には、

ノコギリクワガタ♂♀の姿を発見!

すみません💦

この日は採集は採集の方に夢中になり、撮影の方をサボってしまいあまり画像がございません。。 m(__)m

結果としては、

カブトムシ♂だけ一旦捕獲してみても結構な数が集まりました。

その中でも、

一番大きかったカブトムシ♂がこちら、

カブトムシ♂73.3㎜

私が今シーズン採集したカブトムシの中では今現時点では最大サイズです。

綺麗な赤色系カブトでしたが、サイズはおもったよりも伸びませんでした (>_<)

私がいつも通うポイントは、どうしてもミヤマ中心で考えている為、ある程度標高があります。

そこではあまりカブトムシの数は少なく、サイズもあまり伸びてくれません。

なので今回はほぼ平地に近いカブトポイントを狙ったのですが、それでも残念ながら♂70㎜前半という結果に終わりました。

私の知り合いには、すでに♂83㎜のカブトを採集したツワモノ採集者様もいますので、まだまだ少しでもサイズアップ出来る個体を見つけれるように頑張ってみたいと思います (^^)

※採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

最近のコメント