毎年私がクワガタ採集で通っているポイントは複数個所あります。

しかしまだまだ見つけていない未開のポイントは沢山あるはずです。

一昨日の話になりますが、そんな未開の新ポイントを探しに来ました。

今回はその様子をご紹介したいと思います。

【4/14の採集】

朝方は少し冷えましたが、日中になり気温も上がってきていい感じになってきました。

20℃以上はある感じでしたので、これなら黒系のクワガタ達は活動しそうです。

宮崎県 某所。

車を2時間ほど走らせて、ある舗装されていない林道を入って来ました。

ここは勿論初めて訪れた場所。

向こうには川が流れています。

「川沿いの林道」

よし、よし!(^^)!

クワガタが居易い良い条件の一つです。

ゆっくりと・・

車を流しながら周りを見ていくと、

ハルニレの木が何本か見えてきました。

私が在住する宮崎県では、ハルニレの木はクワガタ採集において最も重要な木の一つです。

良い雰囲気の場所です^^

いくつかの木をチェックしながら、

林道を進んでいくと・・・

!!!

黒いものが目に飛び込んできました!Σ(゚Д゚)

そおっと近づいてみると・・

紛れもなくクワガタです!!

ウロの入口付近からは樹液が滲み出ています。

木のウロがあるので、逃げ込まれないようにして、

ゲット!!

大歯型、なかなかの大きさのコクワガタ♂!!

体長はきちんと計測はしていませんが♂40mm位はあったと思います。

「いる、ここいるっ!(≧◇≦)」

一頭いれば他にもいるはず!!

初めての場所でクワガタを見つけ、テンションが上がり思わず叫んでしまいました。(^^;)

クワガタが生息するポイントと分かったら、後は地道に探すだけです!!

さぁ俄然やる気が出てきました!!

と・・気合を入れたのは良いのですが・・

その後はなかなか見つからなかったのですが、

ハルニレの樹液ダクダクの箇所に、

クワガタのお尻を発見!!

このお尻の模様からするに・・・

やはりネブトクワガタでした!

おおお、なかなかデカいっ!

右アゴ先端欠けていますが、体長は♂27mmありました。

ネブトクワガタは今シーズン初の採集です!

新ポイントでの採集ともあって嬉しさも2倍!^^

・

・

・

しかしその後は鳴かず飛ばず・・・

結果、

今回の新ポイントで見つけたのは、

・コクワガタ♂

・ネブトクワガタ♂

の2種、2♂という結果でした。

さすがに新ポイント開拓は甘くはありません。。

でもまだまだシーズンが始まったばかりなので個体数が少ないのは仕方ありません。

新しいポイントが増えたのは嬉しい事!

最盛期にはどんな昆虫達がどれくらい集まってくるのかが楽しみがひとつ増えました。

こうやって新しいポイントを探し出していくのも、クワガタ採集の醍醐味の一つ!

また時間がある時に更に深く開拓してみたいと思います^^

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

「クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木とは?」シリーズ。

今回は【ケンポナシ】【スダジイ】の木のご紹介をさせて頂きたいと思います。

※日本全国にはクワガタ、カブトムシが集まる木はかなり数多くあって、すべての木をご紹介するのは難しいです。また木の名称も私がご紹介するのは確実なものではないかもしれません。

木は地域によって呼び方も変わったり、愛称などで呼ばれていることもよくあります。よって今回ご紹介する木の名称も、見る方によっては「えっ、その名前違うよ」と思われる方もいらっしゃると思いますが、そこの所はご勘弁頂きながらご覧頂けますことをご了承くださいませ。m(_ _)m

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

第8回目:【ケンポナシ】【スダジイ】の木のご紹介です。

【ケンポナシ】

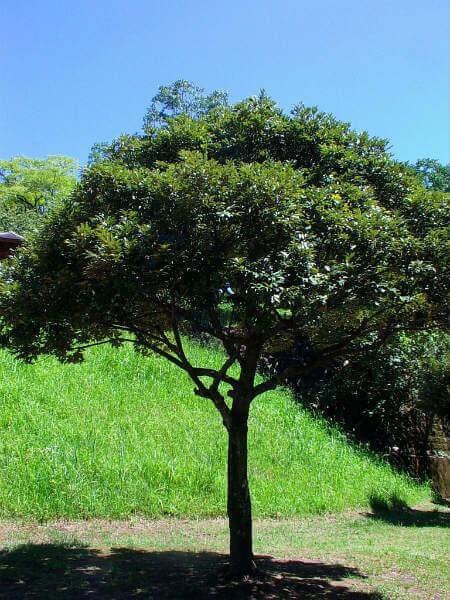

ケンポナシの全体像

ケンポナシの樹皮

ケンポナシの葉

ケンポナシの葉(表側)

ケンポナシの葉(裏側)

<Shiho採集実績>

ミヤマクワガタ

ノコギリクワガタ

コクワガタ

カブトムシ

カナブン

アオカナブン

クロカナブン

(※全て群馬県にて採集)

ケンポナシの木。

私の地元宮崎県ではあまり見かけない木で、宮崎では2ヶ所でしかみたことがありません。

しかも樹液が出ているポイントは1ヶ所だけ。

よって採集回数もその場所だけで、2~3回程しかこの木で採集したことしかありませんが、その時はカブトムシがかなり沢山採れました一回の採集で20頭近く。

そ の場所は3~4本まとまってケンポナシが生えていましたが、どのケンポナシの木も樹液の出も良くカブトムシがついていました。他にはノコギリ、ミヤマクワガタ、コクワガタ、などが数頭ですがついていました。カナブンは多数いました。樹液は結構濃く、樹皮裏から出ていた樹液はかなりの発酵臭がありました。

上記画像で紹介してるケンポナシの木は、その後別の場所で見かけたケンポナシです。残念ながら若木ゆえそこまで大きく育っておらず、樹液も出ていませんでした。

しかし樹液が出ていたケンポナシ木は印象があまりにも強烈でした。ケンポナシの木、今後見かけたら要注意ですね。

さて、今まで数回に渡りクワガタ&カブトムシが採れる木を紹介してきましたが、ここまでにご紹介した木が私自身、実際にその木に出逢って採集したことのある実績とデータです。

全国にはまだその他、クワガタムシ、カブトムシが集まる木が沢山あります。

これから先にご紹介するのは、私自身はまだそれらの木にもお目にかかっていないか、あるいは見過ごしてしまっているかですが、クワガタムシ、カブトムシが集まり、採集出来ると聞く木を全てではありませんが、私なりに調べ上げた分だけでもご紹介しておきたいと思います。

【スダジイ】

葉の裏が黄金色っぽく見えます。

<Shiho採集実績>

なし

スダジイと聞くと、私は沖縄でのマルバネ採集を思い浮かべます。マルバネクワガタは夜間シイの木に付くそうで、その話は有名です。

スダジイはかなり大きくなり、巨木になることでも有名です。ただ私は残念ながら樹液が出ているのをあまり見たことがありません。本土での一般的なクワガタ、カブトムシ採集においてはあまり採れた話は聞かず、実際私も残念ながらスダジイの木で採集した経験はありません。

一般的なクワガタムシ、カブトムシならばあまりお勧めの木とは言えませんが、逆にマルバネクワガタに関して言えばかなりお勧めの木になるのではないかと思います。

如何でしたでしょうか?

今回、クワガタムシ、カブトムシが集まる木の紹介、【ケンポナシ】【スダジイ】の木をさせて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山ございます。

それにつきましてはまた次回以降の飼育日記でご紹介させて頂きたいと思います。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。

今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。

今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。

きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。(^^)

※この日記上で述べている考え方や方法はあくまで私(Shiho)自身の考え方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

「クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木とは?」シリーズ。

今回は【タブノキ】【イタヤカエデ】の木のご紹介をさせて頂きたいと思います。

※日本全国にはクワガタ、カブトムシが集まる木はかなり数多くあって、すべての木をご紹介するのは難しいです。また木の名称も私がご紹介するのは確実なものではないかもしれません。

木は地域によって呼び方も変わったり、愛称などで呼ばれていることもよくあります。よって今回ご紹介する木の名称も、見る方によっては「えっ、その名前違うよ」と思われる方もいらっしゃると思いますが、そこの所はご勘弁頂きながらご覧頂けますことをご了承くださいませ。m(_ _)m

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

第7回目:【タブノキ】【イタヤカエデ】の木のご紹介です。

【タブノキ】

<Shiho採集実績>

ミヤマクワガタ

ノコギリクワガタ

コクワガタ

カナブン

数年前に行ったポイントに大きなタブノキの木があり、そこにミヤマ、ノコ、コクワガタなどがついていました。枝先というよりは木の幹の樹皮よりにじみ出てくるような薄い樹液をかろうじてなめているといったような印象を受けました。

タブノキの木はかなり大きくなり、かなり上の方にクワガタが付いている場合もあります。蹴ったら落ちて来たことでクワガタがいるという事が分かる事もしばしば。しかしとても大きくて頑丈な木が多いので、蹴って木を振動させるには骨が要ります。樹液の臭いはあまりなく、あっさりとした印象があります。

【イタヤカエデ】

本州産のカエデ類の中で唯一鋸歯(葉のギザギザ)がないのが特徴

裏側を見てみると、基部だけに毛の固まりがある

<Shiho採集実績>

ミヤマクワガタ

ノコギリクワガタ

コクワガタ

カナブン

アオカナブン

クロカナブン

イタヤカエデ。もう10年以上前に友人に教えられ行っていた採集ポイントの一つに何本か生えていました。そこは近くにお寺があって、境内ではありませんでしたが、道沿いにイタヤカエデの木がありました。

葉っぱがもみじみたいな形をしているので、この様な木でクワガタが付いているのか半信半疑でしたが、よく見るとミヤマクワガタ、ノコギリクワガタが樹皮表面や枝ににじみ出ている樹液を舐めに沢山付いていたのを思い出します。

イタヤカエデの葉はもみじのような形をしています。本州産のカエデ類の中で唯一、鋸歯(葉のギザギザ)がなく、縁取りはつるっとして波打っているのが本種の特徴です。

また葉を裏返すと根元(基部)の部分に毛の固まりがあります。樹液は舐めると甘いです。カエデ(この場合サトウカエデという種らしい)の樹液は、ホットケーキ等にかけるメープルシロップの原料になるらしいので、その仲間の木ならば甘いのもうなずけます。

今の私の採集はハルニレ、クヌギ中心に見ていますが、イタヤカエデ、侮れない木の一つだと思います。見かけた時は要チェックです。

如何でしたでしょうか?

今回、クワガタムシ、カブトムシが集まる木の紹介、【タブノキ】【イタヤカエデ】の木をさせて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山ございます。

それにつきましてはまた次回以降の飼育日記でご紹介させて頂きたいと思います。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。

今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。

今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。

きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。(^^)

※この日記上で述べている考え方や方法はあくまで私(Shiho)自身の考え方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

新年度(4月)に入り、今はコロナウイルスの影響で、色々と制限がかかり大変な時期ですね。

こんな時ですが、何とか頑張って乗り超えて行きたいものです。

さて、先週前半はあいにく雨が続き、気温もあまり上がらず、肌寒い日が続いましたが、週末よりやっと晴れの日が出てくれましたので、気温が安定してきた昨日(4/5)に4月最初の野外採集に行って来ました。

今回はその時の様子をご紹介したいと思います。

【4/5の採集】

朝はまだ少し肌寒いものの、すがすがしい春の陽気を感じながら、

・

・

・

・

本日の採集ポイントに到着。

ここはクヌギ、ハルニレの群生地があるポイント。

クヌギの葉もまだまだ若く柔らかい薄色ですが、だいぶ大きく育ってきました。

新緑が美しいです^^

早速、辺りを探してみることにしました。

約30分位経過した頃、

クワガタを発見!

クヌギの樹皮裏に頭を突っ込んでお食事中でした。

ちょっとお顔を拝借させて頂くと、

おお、何とスジクワガタ!

今シーズン、初の樹液採集個体です。

前回コクワを複数頭見ていたので、てっきりコクワガタとばかり思っていました。

かろうじて大歯型にはなっていますが、中型クラスといった感じ、サイズはきちんと計測していませんが♂30mmあるかないか位でしょうか。。

ともあれ嬉しい今季初採集のスジクワでした^^

その後、再び採集を開始してみるものの、

・・・・

2頭目がなかなか見つかりません。。

まだ4月初旬、数は少ないのは仕方ないのか・・💦

その後、

時間ばかりが経過し・・・

約2時間位経過したころ、

クヌギの木の隙間に、

ようやく黒い影を発見!!

コクワにしては少し大きめかな・・・

と思いながら、取り出してみると、

やはり、ヒラタクワガタ!!でした。

サイズは♂40mm後半程度。

両方のアゴは欠けており、身体中に擦れと傷がありました。

おそらく越冬個体でしょう。

ヒラタクワガタも今シーズン初採集。

嬉しいものです^^

と、このような感じで約3時間程、4月最初の野外採集を楽しみませてもらいました。

今回の採集で出逢ったクワガタは、

・スジクワガタ♂

・ヒラタクワガタ♂

の2♂という結果。

前回逢えたコクガタには逢えませんでしたが、今回新たにスジクワガタとヒラタクワガタに出逢えたのは嬉しかったです^^

前年と比較すると、

昨年スジクワガタを見かけたのが4/11。

ヒラタクワガタを見かけたのが4/18。

だったので、今年は1~2週間ほど早くに見つけられたことになります。

やはり今年は暖冬だったせいもあるのでしょうか。。

4月に入り次第に暖かくなるにつれて、種類も数もますます増えて行きそうですね。

また次回の採集が楽しみになりました^^

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

「クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木とは?」シリーズ。

今回は【クリ:栗】【アカメガシワ】の木のご紹介をさせて頂きたいと思います。

※日本全国にはクワガタ、カブトムシが集まる木はかなり数多くあって、すべての木をご紹介するのは難しいです。また木の名称も私がご紹介するのは確実なものではないかもしれません。

木は地域によって呼び方も変わったり、愛称などで呼ばれていることもよくあります。よって今回ご紹介する木の名称も、見る方によっては「えっ、その名前違うよ」と思われる方もいらっしゃると思いますが、そこの所はご勘弁頂きながらご覧頂けますことをご了承くださいませ。m(_ _)m

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

第6回目:【クリ:栗】【アカメガシワ】の木のご紹介です。

【クリ:栗】

<Shiho採集実績>

ノコギリクワガタ

コクワガタ

カブトムシ

カナブン

秋の味覚の一つでもある、クリ(栗)。この木も立派な広葉樹の木で、あまりメジャーではないかもしれませんが、クワガタ、カブトムシが集まる木の一つでもあります。

樹液が出ている所になかなかお目にかかりずらく、出ていたとしても樹液的には少し薄い(弱い)感じがます。それでも周りに強烈な樹液が出ている木がなければ集まってくることもあります。

ただしクリ(栗)の木はほとんどが人為的に植えられている事が多いので、そのような場所に無断で採集していると持ち主に怒られてしまうことがあるので、注意が必要です。

【アカメガシワ】

<Shiho採集実績>

ノコギリクワガタ

ヒラタクワガタ

コクワガタ

カブトムシ

カナブン

クロカナブン

オキナワノコギリ(沖縄にて)

オキナワヒラタ(沖縄にて)

オキナワカブト(沖縄にて)

クヌギやニレなどに慣れている私にとっては少し変わった感じがする木です。木自体もそんなに大きくないものも多く、枝別れした辺りからよく樹液が出ているのを見かけます。

沖縄では樹液採集をする時はミカンの木とアカメガシワの木をよく見ます。実際私も沖縄に行った時、やんばるというところで、アカメガシワの木についているオキナワノコギリとオキナワヒラタを採集した事があります。沖縄では樹液採集をする場合、主力の木だとも言えます。

樹液の質はさらりとしたような感じで、黒っぽくにじんでいる事が多いです。周りに強力な樹液を出す木が無い場所などでは結構クワガタムシ、カブトムシが集まって来ます。時には大きなヒラタクワガタが来ているのを見たことがありました。なかなか侮れない木だと思います。

如何でしたでしょうか?

今回、クワガタムシ、カブトムシが集まる木の紹介、【クリ:栗】【アカメガシワ】の木をさせて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山ございます。

それにつきましてはまた次回以降の飼育日記でご紹介させて頂きたいと思います。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。

今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。

今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。

きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。(^^)

※この日記上で述べている考え方や方法はあくまで私(Shiho)自身の考え方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

「クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木とは?」シリーズ。

今回は【アラカシ】【ヤナギ】の木のご紹介をさせて頂きたいと思います。

※日本全国にはクワガタ、カブトムシが集まる木はかなり数多くあって、すべての木をご紹介するのは難しいです。また木の名称も私がご紹介するのは確実なものではないかもしれません。

木は地域によって呼び方も変わったり、愛称などで呼ばれていることもよくあります。よって今回ご紹介する木の名称も、見る方によっては「えっ、その名前違うよ」と思われる方もいらっしゃると思いますが、そこの所はご勘弁頂きながらご覧頂けますことをご了承くださいませ。m(_ _)m

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

第5回目:【アラカシ】【ヤナギ】の木のご紹介です。

【アラカシ】

<Shiho採集実績>

ノコギリクワガタ

コクワガタ

カナブン

カブトムシ

スジクワガタ

シラカシと同様、カシの木の種類、アラカシです。全体像、樹皮などほとんどシラカシと酷似しますが、葉っぱの形(鋸歯の位置)が若干異なるようです。

樹液はシラカシ同様ににじみ出るような感じで、サラッと薄い印象。木の個々の差もあるでしょうが、あくまで私が見てきた感じでは、アラカシよりもシラカシの方がまだ樹液力が強いような感じを受けました。でもそれも地域差や個体差があると考えます。

とはいえ、こちらも採集実績はあります。

種類的にはノコギリがよく付いています。

【ヤナギ】

ヤナギの枝や葉

ヤナギの葉の表側

ヤナギの葉の裏側

ヤナギの木の樹皮

ヤナギの群生

ヤナギの樹液に集まるカナブン多数。

それに蝶(サトキマダラヒカゲ)。

そしてノコギリクワガタ大歯型♂60mm前半位の個体が集まっています。

ヤナギに集まるカブトムシ♂と♀のカップル

<Shiho採集実績>

ミヤマクワガタ

ノコギリクワガタ

コクワガタ

スジクワガタ

ヒラタクワガタ

アカアシクワガタ

カブトムシ

カナブン

アオカナブン

ヤナギの木。標高の低い場所~標高の高い場所まで幅広く見られます。河川敷や山間の川沿いに生えていることが多いですね。

ヤナギの木は日本には約30種類もあるそうです。良く知られていて有名なのはシダレヤナギですが、私がいつも採集するのはこのタチヤナギという種類です。

ヤナギの木、クワガタ、カブトムシはよく集まります。

標高の低い河川敷などではヒラタクワガタやカブトムシ、ノコギリクワガタなどをよく見かけます。

ある程度標高のある(標高約300m位)山間の川沿いでもよくタチヤナギ(宮崎県にて)を見かけます。その辺りではミヤマクワガタを中心にノコギリクワガタ、スジクワガタ等をよく見かけています。

更に標高の高い場所にあるヤナギの木ではヒメオオクワガタやアカアシクワガタなども捕獲出来るようです。

全国的にもよく生えている木ですので、覚えておいて損は無いはずです。

月夜野きのこ園がある群馬県:みなかみ町では河原付近では特に良く見かけ、沢山のクワガタ、カブトムシが集まっています。

この辺りではクワガタ、カブトムシが集まる木のエース格といっても過言ではないほどです。

如何でしたでしょうか?

今回、クワガタムシ、カブトムシが集まる木の紹介、【アラカシ】【ヤナギ】の木をさせて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山ございます。

それにつきましてはまた次回以降の飼育日記でご紹介させて頂きたいと思います。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。

今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。

今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。

きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。(^^)

※この日記上で述べている考え方や方法はあくまで私(Shiho)自身の考え方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

「クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木とは?」シリーズ。

今回は【ミズナラ】【シラカシ】の木のご紹介をさせて頂きたいと思います。

※日本全国にはクワガタ、カブトムシが集まる木はかなり数多くあって、すべての木をご紹介するのは難しいです。また木の名称も私がご紹介するのは確実なものではないかもしれません。

木は地域によって呼び方も変わったり、愛称などで呼ばれていることもよくあります。よって今回ご紹介する木の名称も、見る方によっては「えっ、その名前違うよ」と思われる方もいらっしゃると思いますが、そこの所はご勘弁頂きながらご覧頂けますことをご了承くださいませ。m(_ _)m

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

第4回目:【ミズナラ】【シラカシ】の木のご紹介です。

【ミズナラ】

形はコナラに似るがコナラより葉は大きい。

色もコナラより心なしか少し明るめ。

<Shiho採集実績>

ミヤマクワガタ

ノコギリクワガタ

コクワガタ

スジクワガタ

アカアシクワガタ

カブトムシ

カナブン

アオカナブン

ミズナラ。コナラより少し標高が高い所で多く見られる傾向があります。

私が通う採集フィールドでは、生えているもののそこまで数は多くなく、見かけるのはコナラの方が多いです。

しかしクワガタは集まります。採集実績はコナラとほぼ同じ種類ですが、ミズナラではミヤマクワガタが多く採れます。

樹液の出はコナラと似ていて若干ですが薄くさらっとした印象があります。でも時には荒い樹皮の割れ目などから樹液が噴出している所もあり、甘酸っぱい発酵臭がします。

コナラ同様、木の穴(ウロ)で採れるというよりも、木の枝や幹についているといったような感じでしょうか。よってルッキング採集や蹴り採集がメインの採り方となります。

【シラカシ】

<Shiho採集実績>

ミヤマクワガタ

ノコギリクワガタ

ヒラタクワガタ

スジクワガタ

コクワガタ

カブトムシ

カナブン

クロカナブン

カシの木の種の中のシラカシです。

樹液の質はにじみ出るような感じで、サラッと薄い印象があります。

シラカシの木は公園や神社などによく植えられており、時間が経つと結構な大木に育ちます。

私が通うフィールドにあるシラカシでは蹴ると主にノコギリクワガタが落ちて来ることが多いです。実際先日夜に採集に行った際、樹液にノコギリの大歯♂が付いて樹液を舐めていました。その他ではコクワガタ、ミヤマクワガタも採れる事があります。

シラカシの樹皮から染み出る樹液に付くノコギリ♂

(ノコのアゴ下の白っぽいのが樹液です)

また他の場所では、シラカシの周りには沢山のクヌギの木もありました。さすがにクヌギの木の樹液パワーには適わないようで、ほとんどのクワガタ、カブトムシはクヌギの樹液に付いていました。

でもその時もノコギリクワガタが2頭ほど付いていましたので、クワガタ、カブトを引き付ける樹液は間違いなく出すようです。とりあえずシラカシを見つけたら、まずはルッキングしてみると良いと思います。

如何でしたでしょうか?

今回、クワガタムシ、カブトムシが集まる木の紹介、【ミズナラ】【シラカシ】の木2種をさせて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山ございます。

それにつきましてはまた次回以降の飼育日記でご紹介させて頂きたいと思います。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。

今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。

今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。

きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。(^^)

※この日記上で述べている考え方や方法はあくまで私(Shiho)自身の考え方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

3月も下旬に突入。

本格的な採集道具も準備完了し、ここ数日暖かかったのでいよいよ本格的に採集に行ってみることにしました。

今シーズンはどのような個体に逢えるのか、とても楽しみです^^

先週の土曜日の話(3/21)なりますが、この時の様子をご紹介してみたいと思います。

【3/21の採集】

先週の土曜日(3/21)。

我が家での気温は25℃を超え、まさに夏日!

これくらい暑いならば、もしかしてクワガタも・・・

と思い立ち、

身体はいつしか、クワカブ採集ポイントに到着。

ここらはハルニレの群生地。

新芽(新しい葉)は少しは出ているもののありましたが、まだ枯れ葉も落ちずに残っているものもありまだまだ緑豊かという感じではありませんでした。

まだまだ本格的な採集シーズン(6~8月)には程遠いですが、この時季でも寒さに強い種は活動を開始します。

この時季でも主に採集可能なのは、

・コクワガタ

・ヒラタクワガタ

・オオクワガタ

・ネブトクワガタ

といった、寒さに強い黒系のクワガタ種。

こういった種がよく潜む樹皮裏やウロ(洞)、樹液だまりのチェックが、この時季での採集のポイントになります。

まずは、今シーズン初めての本格的な採集ということで、山の神様にご挨拶。

「山の神様、昨年は大変お世話になりました。また今シーズンもどうぞお世話になります!よろしくお願い申し上げます!m(_ _)m」

と、大地にお神酒を染み込ませて、今シーズン採集に向けての感謝と、安全を祈願致しました。

簡易ではございますが、

ご挨拶も終わった所で、

早速上記のような樹皮裏等をチェック開始することにしました。

こちらはハルニレの樹液だまり。

もうすでに樹液は出ているようですね。

こういう感じの場所にはネブトクワガタを良く見かけることが出来ます。

残念ならば、今回はいませんでした。

約一時間ほど根本や隙間などもチェックしていくと、

おおおっ!

見つけました!!!

小さい個体ですが、ハルニレの木の隙間に入り込んでいます。

取り出してみると、

コクワガタ♂(約20mm後半位)でした!

やりました!

今シーズン初の樹液採集クワガタです!

今年は暖冬だったせいか、やはりもう活動開始していました。

初物は小さな個体であっても嬉しいものです。

試しに木を蹴ってみると、

ボトッ!

と何か落ちてきました。

大きなムカデでした。

コクワガタ♂を見つけた直後だったので一瞬クワガタを期待してしまいました。

あやうく即座に手で拾い上げる所でした 💦

ムカデも活動を開始していうようです。

途中サワガニの姿も・・。

こちらも活動開始しているようですね。

3時間程探して、コクワ♂1頭だけでしたが、

最後の最後に、

ハルニレの樹皮裏にクワガタらしきシルエットを発見!

取り出してみると、

コクワガタ♂(30mm半ば位)

2頭目のコクワガタ♂を見つけました。

今度は先程よりは少し大きめの♂。

アゴの摩耗や擦れ、泥の付き方からして越冬個体っぽい感じでした。

このような感じで3時間程、今シーズンになって初めての本格的な採集を楽しませて頂きました。

今年は暖冬のせいもあり、昨年よりも早めに出ているだとうという予想は当たり、今シーズン初のクワガタ達(コクワガタ2♂)と出逢うことが出来ました。

昨年は4/1が初採集でしたので、今シーズンは約10日程早い出逢いとなりました。

今後は暖かくなるにつれて更に発生してくると思いますので、ますます楽しみになりました^^

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

最近日本的にみても寒い日が続いていたようですが、私が住む九州・宮崎県は暖かい日が続いています。

朝夕は少し肌寒い日もありますが、日中は20℃超える日も多くなって来ました。

昨年は4/1に最初のクワガタ(ネブトクワガタ)を見つけましたので、暖冬だった今年を考慮すれば、もしかするともう私が通うフィールドでも場所によってはクワガタが活動しているかもしれません。

いよいよ今季も本格的に採集する時季が来たようですので、今日は本格的に採集道具の装備を整えてみました。

捕虫網各種、ルアーケース、長靴、書き出し棒、小型懐中電灯、ペンチ類などなど。。

これで全部というわけではありませんが、大体このような感じで準備をしました。

画像にはありませんが、その他に揃えるものは胴長や脚立、大型懐中電灯。

それに薬類(目薬、虫さされ薬、虫よけスプレー、ポイズンリムーバー等)ですね。

あとは採集車の点検して準備完了となります。

次回はいよいよ本格的な採集を開始したいと思います。

近いうちに行って来ますので、またその様子は日記上でご報告してみたいと思います。

いやぁ今シーズンも楽しみです^^

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

「クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木とは?」シリーズ。

今回は【コナラ】の木のご紹介をさせて頂きたいと思います。

※日本全国にはクワガタ、カブトムシが集まる木はかなり数多くあって、すべての木をご紹介するのは難しいです。また木の名称も私がご紹介するのは確実なものではないかもしれません。

木は地域によって呼び方も変わったり、愛称などで呼ばれていることもよくあります。よって今回ご紹介する木の名称も、見る方によっては「えっ、その名前違うよ」と思われる方もいらっしゃると思いますが、そこの所はご勘弁頂きながらご覧頂けますことをご了承くださいませ。m(_ _)m

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

第3回目:【コナラ】の木のご紹介です。

【コナラ】

<Shiho採集実績>

ミヤマクワガタ

ノコギリクワガタ

コクワガタ

スジクワガタ

アカアシクワガタ

カブトムシ

カナブン

アオカナブン

私の中ではハルニレ、クヌギの強力ツートップに次点に当たる木、コナラです。

コナラはあくまで私の感覚ですが、先に紹介したクヌギ、ハルニレと比べると、樹液的には若干ですが薄くさらっとした印象があります。でも時には下記画像のように樹液が噴出している所もあり、甘酸っぱい発酵臭がします。

クワガタムシ、カブトムシを引き付ける力は強力!木の穴(ウロ)で採れるというよりも、木の枝や幹についているといったような感じでしょうか。よってルッキング採集や蹴り採集がメインの採り方となります。

またコナラは平地~比較的標高の高い場所でも幅広く見かけます。

2016年の群馬県での採集では念願の大型ミヤマクワガタも採集することが出来ました。

群馬県産ミヤマクワガタ♂72mm

(2016年採集個体)

群馬県産ノコギリクワガタ♂70mm

(2017年採集個体)

このような木を見つけた場合は、とりあえずチェックしてみて下さいませ。

如何でしたでしょうか?

今回、クワガタムシ、カブトムシが集まる木の紹介、【コナラ】の木をさせて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山ございます。

それにつきましてはまた次回以降の飼育日記でご紹介させて頂きたいと思います。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。

今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。

今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。

きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。(^^)

※この日記上で述べている考え方や方法はあくまで私(Shiho)自身の考え方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

最近のコメント