今年に入って産卵させたルイスツノヒョウタンクワガタ

先月の5/22に無事蛹化したのをご紹介しましたが、その後、少し前になりますが、6/12に無事羽化してくれました。

【ルイスツノヒョウタンクワガタの羽化シーン】

この個体の体長は約18㎜

産卵時~幼虫飼育と、全て産卵マットを使用しましたので、ルイスツノヒョウタンクワガタは産卵マットで全てのステージを飼育可能ということが分かりました。

初めてのルイスツノヒョウタンクワガタの幼虫飼育でしたが、とりあえず無事羽化させることが出来てほっと致しました😊

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

いつも弊社HP、並びに当ブログをご覧頂きありがとうございます。

当ブログでご質問をされる方々へお願いがございます。

クワカブ飼育に関して質問をされる場合、その件に関して返答するにはある程度の情報を事前にお知らせいただくとありがたいです。

その情報とは、

1:飼育しているクワカブの種類名

2:飼育しているクワカブの累代(野外ものか、養殖ものか)

3:養殖もののクワカブならばその羽化日(分かる場合)

4:養殖ものならば、その個体の後食の有無、後食開始日(分かる場合)

5:飼育環境(管理温度、管理湿度、管理容器等・・)

6:常温飼育ならばお住まいの県と、どういう場所(例:玄関やリビング等)で管理していたか?

7:使用しているエサ(菌糸やマット、その銘柄も詳細に)

8:現在の状況、問題点

あくまで一例としてですが、

まずはこれら1~8程度の情報を教えて下さいませ

勿論これ以上の情報ならばなお良いですし、分からなければそれ以下でも結構です。

情報が多く細かい方が、私の方もよりスムーズに返答も出来やすくなると思いますので、どうぞご協力下さいますようお願い申し上げますm(__)m

なお、7の使用しているエサに関しては弊社(月夜野きのこ園)商品以外のものを使用していた場合には、私自身その商品を試したことがないと思いますので回答は難しくなると思います。

その場合はお買い求めになったお店様や製造メーカー様にお聞きするのが一番良いと思いますのでご了承下さいませ。

また質問への回答は、あくまで私Shiho個人の考え方ややり方、今までの経験によるものであって「これが正解!」と決め付けるものではございません。

あくまでも一例として参考程度にして頂ければ幸いです。

それでは、どうぞよろしくお願い申し上げますm(__)m

飼育日記担当:Shiho

使用したアイテム

生き物散策記シリーズのご紹介です。

6/17~6/19、生き物を観察しに野外散策に行って来ました。

沢山の生き物達に出逢えましたが、今回はその中から3種類の昆虫達をピックアップしてご紹介してみたいと思います。

【散策記:出逢った生き物たち】

オオムラサキ♂

大きさ:未測定

【2025/6/17:宮崎県某所:観察者:Shiho】

地元宮崎県で念願のオオムラサキに出逢えました!

しかも色鮮やかな♂

2匹いたのですが、最初の1匹目は撮影に挑戦するも失敗💦

2匹目が低めの草花で静止してくれた所をパチッと撮影させて頂きました。

改めて見ると、やはりキレイですね、さすが国蝶と言われるだけあります。

サワガニ♀

大きさ:未測定

【2025/6/17:宮崎県某所:観察者:Shiho】

山間の渓流の石場を歩いていたのはサワガニの♀

宮崎のサワガニはオレンジ色を基本に、頭部分が茶色っぽくなるツートン色タイプです。

とても色鮮やかでキレイなサワガニ、食用としてもなかなか貴重らいしいです。

ツノコガネ多数

大きさ:10~12㎜(♂角含めず)

【2025/6/19:宮崎県某所:観察者:Shiho】

糞虫採集をしたこの日、見つけたのはツノコガネ

ツノコガネ♂

ツノコガネ♀

♂は立派な角を持ち、一見カブトムシのようにも見えます。。

ただ糞虫の部類に入るので、食性は糞食になります。

糞虫にはダイコクコガネなど格好良い種もありますが、この種もなかなか格好良いです😊

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

今年野外で採集した国産カブト幼虫達。。

100均ショップで販売している飼育観察ケースなるものに入れて管理しておりましたが、6/10に確認してみたところ、蛹化の兆しが見え始めました。

観察ケースの全体図

この中に国産カブトムシの幼虫が3頭入っております。

蛹室を作っている様子が伺えるのは縦長の赤マルで囲った部分です。。

拡大して見てみると、

この縦長の縁取りは間違いなく蛹室を作っているようです。

しかし、まだ幼虫自体、身体に張りもありますので今刺激するのは危険です。。

刺激して暴れてしまうと、せっかく作った蛹室を壊しかねませんので・・・。

どちらにせよ、近いうちに蛹化しそうですので、また追って状況をご報告してみたいと思います😊

使用したアイテム

生き物散策記シリーズのご紹介です。

6/9~6/12、生き物を観察しに野外散策に行って来ました。

その間、沢山の生き物達に出逢えましたが、今回はその中から5種類の昆虫達をピックアップしてご紹介してみたいと思います。

【散策記:出逢った生き物たち】

キアゲハ幼虫

大きさ:未測定

【2025/6/9:宮崎県某所:観察者:Shiho】

シシウドの花で見つけたのは、キアゲハの幼虫

ちょっと毒々しい模様が触るのを躊躇させてしまいますが、羽化したキアゲハはとってもキレイなんですよね~😊

ベニトンボ♂

大きさ:約40~50㎜程度

【2025/6/10:宮崎県某所:観察者:Shiho】

池のほとりで見かけたのは、ベニトンボ♂

少し小さいトンボですが、この種の♂はとても赤く美しいです。

アサギマダラ

大きさ:未測定

【2025/6/10:宮崎県某所:観察者:Shiho】

葉で静止していたのは、アサギマダラ

この蝶は「旅する蝶」としても有名ですが、宮崎では意外に一年中見かけることが出来るような気がします。。

ヤマトタマムシ♀

大きさ:約38㎜

【2025/6/12:宮崎県某所:観察者:Shiho】

ハルニレの木をチェックしていると、ヤマトタマムシの姿を見つけました。

この子は♀、画像には映してませんが、裏側のお尻の部分で雌雄が分かります。

タマムシも色んなキレイな種は沢山ありますが、やはり王道のこのヤマトタマムシが一番美しいですね😊

シロトラカミキリ♂

大きさ:約12㎜

【2025/6/12:宮崎県某所:観察者:Shiho】

葉上で見つけたの葉、シロトラカミキリの♂個体

大きな種ではありませんが、模様が美しいカミキリです😊

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

生き物散策記シリーズのご紹介です。

6/5(木)、生き物を観察しに野外散策に行って来ました。

沢山の生き物達に出逢えましたが、今回はその中から5種類の昆虫達をピックアップしてご紹介してみたいと思います。

【散策記:出逢った生き物たち】

ルリボシカミキリ

大きさ:約20㎜くらい

【2025/6/5:宮崎県某所:観察者:Shiho】

長らく採りたかった種の一つ、ルリボシカミキリ

ブルー色と基本とし、黒い斑点が目立つとても美しいカミキリムシです。

過去ずっと探していましたが、この日ようやく見つけることが出来ました👍

エゴツルクビオトシブミ♂

大きさ:約8㎜くらい

【2025/6/5:宮崎県某所:観察者:Shiho】

エゴノキに集まる、その名の通りのエゴツルクビオトシブミ

この子は首が長いので♂個体、知り合いに見せると、「まるでエイリアンだね💦」との声も聞こえました笑

ウシカメムシ

大きさ:約7~8㎜くらい

【2025/6/5:宮崎県某所:観察者:Shiho】

桜の木の葉上で見つけたのは、ウシカメムシ

胸の左右の突起が大きく鋭く尖っているところを、牛の角と見立てているのでしょうか?

なかなか格好良いカメムシです。

ルリナガボソタマムシ♂♀

大きさ:約7~8㎜くらい

【2025/6/5:宮崎県某所:観察者:Shiho】

木苺、ホウロクイチゴの葉上に集まるルリナガボソタマムシ

ちょうど♂♀交尾中のところを見つけシャッターを切りました。

深いコバルトブルーの体色がとても美しいタマムシ種です。

イシガケチョウ

大きさ:未測定

【2025/6/5:宮崎県某所:観察者:Shiho】

地面で吸水していたイシガケチョウを見つけシャッターを切りました。

かなり喉が渇いているのか、かなり近くまで近づいても逃げずに吸水していました。

よい画像とらせてくれてありがとう!👍😊

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

6月に入りました。

さぁいよいよクワカブ採集シーズン本格化の時期を迎えます。

くわかぶ村の住民さん達、月虫メンバー:こうちゃんなどは既にノコ大歯型、ミヤマ、コカブトなど沢山のワイルドクワガタ達を発見しております。

昨日(6/4)の話になりますが、私も梅雨の合間の晴れを狙って、地元宮崎にてクワガタ採集に行って来ました。

その時の様子をご紹介します。

【2025/6/4の採集】

採集ポイントに到着して、最初に見つけたのは、

ハルニレの木々隙間に潜むヒラタクワガタ♂個体!

ヒラタクワガタ♂

大きさ:約65.2㎜

観察者:Shiho:2025/6/4

なかなかの大型で、サイズを計測すると、♂65㎜UPありました。

カケや欠損はないものの、全体的に擦れが目立ちます。越冬個体っぽい個体でした。

このヒラタがいた木を蹴ってみると、

パサパサッツ!

と2つの音!!

早速探し当ててみると、

ミヤマクワガタ♂

大きさ:約39㎜

観察者:Shiho:2025/6/4

ミヤマクワガタ♀

大きさ:約40㎜

観察者:Shiho:2025/6/4

おおお、ミヤマだっ!!

今シーズン初採集のミヤマクワガタの♂♀ペアが落ちて来ました。

やはり出始めの個体はキレイですね。

♂は小型でしたが、♀は立派な大型サイズ!

♀40㎜を越えていました。

こちらのハルニレの樹皮裏には、

コクワガタ♂

大きさ:約35㎜

観察者:Shiho:2025/6/4

中型サイズのコクワガタ♂の姿を発見!

そして、この木を叩いてみると、

またしても、

ボトボトボトッツ!!

と、今回は先程よりも少し大きめな3つの音!!

ノコギリクワガタ♂

大きさ:約62㎜&61㎜

観察者:Shiho:2025/6/4

大歯型のノコギリクワガタ♂2頭が落ちて来ました。

ノコの大歯型も今シーズン初採集!

やはりこれくらいのサイズになってくると格好良いですね^^

本当はあと1頭落ちた音がしたのですが、こちらの2♂を探している間に見失ってしまいました💦

採集している途中、

オレンジ色の何かが実っていました。

近寄ってみてみると、

楮(こうぞ)の実

楮の実でした!

この楮(こうぞ)の実、一見、見た目は木苺に似ていますが、実際は桑の実の仲間だそうです。

勿論食べることが出来て、とても甘く柔らかいです。

食べた食感、味は木苺に似ている気もしますが、酸味も少なく、個人的には木苺より甘く感じます。

これも初夏の山の恵みですね😊

何気なく見上げたハルニレ木、

そこに付いていたのは、

おおおっつ!!!

なかなかデカいぞっ!??

ミヤマクワガタ♂

大きさ:約64.5㎜

観察者:Shiho:2025/6/4

♂64.5㎜のミヤマガタ♂でした!!

出始めらしくこちらもとてもキレイな個体!

微毛がまだ完璧にのこっており、黄金色の美しさでした^^

しかし、見た瞬間、特大の70㎜あるぞ!って思ってしまいましたが、手元に来て計測してみると、65㎜以下と大幅なサイズダウン💦

野外採集時って、見つけた瞬間どうしても大きく見えちゃうんですよね💦

そして、このミヤマがいたハルニレを蹴ってみると、

ノコギリクワガタ♂

大きさ:約38㎜

観察者:Shiho:2025/6/4

小歯型のノコ♂が落ちて来ました。

とてもキレイで元気な個体でした。

このような感じで6/4の野外採集を楽しませてもらいました。

今回出逢ったのは、

・ミヤマクワガタ

・ノコギリクワガタ

・ヒラタクワガタ

・コクワガタ

の4種

頭数にして全部で15頭でした。

今回は、今シーズン初となるミヤマクワガタ、そして、大型のノコギリ♂&ヒラタクワガタ♂に出逢うことが出来ました。

宮崎でもいよいよ大型を含め沢山出て来たようです。

これからがますます楽しみになりました😊

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

※ 海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

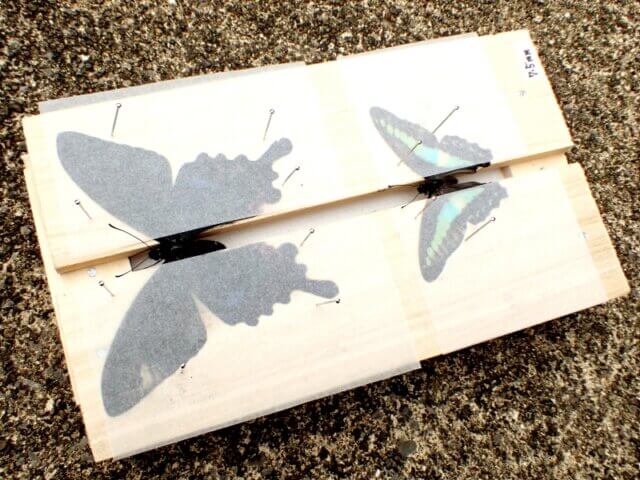

前に紹介したことのある、Shiho自作の展翅板

少し前の話にはなるのですが、こちらの自作展翅板を使用して、実際に蝶の展翅を行ってみました。

展翅したの生体標本は、

・カラスアゲハ

・アオスジアゲハ

この2頭です。

使用している展翅テープは、既製品のものではなく、トレーシングペーパーというもので代用しました。

トレーシングペーパーは、100均でも販売されており、サイズはB5やA4。この大きさのものが複数枚入っております。

それを使用する展翅板と標本の幅に合わせてカットするだけ。

とても簡単でお得。代用品としても十分に機能しております。

今回人生で初めて、蝶の展翅を行ってみました。

全てが自作なので、素人感丸出しで突っ込み要素満載ですが、私なりに満足しておりますので良しとしております😊

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

冬の材採集時に割り出したハナムグリの幼虫

何の幼虫か分からなかったのですが、つい先日2頭ほど羽化して来ました。

キュウシュウオオトラフハナムグリ♂

産地:宮崎県

大きさ:約14㎜

飼育者:Shiho

キュウシュウオオトラフハナムグリ♂

産地:宮崎県

大きさ:約15㎜

飼育者:Shiho

羽化して来たのは、キュウシュウオオトラフハナムグリ

現時点で2頭羽化してきましたが、ちょうど♂♀のペアが出来ました。

飼育の際の方法は以下のようにして羽化させました。

【飼育の方法】

使用したマット:産卵マット

使用した容器:プリンカップ90㏄

水分量:少なめ

エサ交換回数:途中一回

設定温度:20℃前後

※今回は材採集時に得られた幼虫だった為、羽化までの幼虫期間がどれほどかかったかは未計測になります。

使用したマットは産卵マット

オオトラフハナムグリ種は標高の高い所に生息しているため、管理温度は低めにし、約20℃前後で管理しました。

またハナムグリ種ゆえマット水分量は若干少なめで調整しております。

細かく申しますと、

「マットを手で握った時土団子が出来るが、それを手のひらで転がすと、簡単に崩れてしまう程度の水分量」です。

とりあえずペア出来ましたので、しばらくしてからまずペアリングさせてみたいと思っております^^

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

梅雨入りしたはずの宮崎ですが、昨日より天気になり、その後予報ではずっと晴れ&曇り予報。

このチャンスを活かすべく昨日(5/25)クワガタ採集に行って来ました。

その時の様子をご紹介します。

【2025/5/25の採集】

ハルニレの樹液に来ていた、ヒラタクワガタ♂とスズメバチの姿を発見!

ヒラタクワガタ♂

大きさ:約61㎜

観察者:Shiho:2025/5/25

身体全体的に擦れもありアゴ先も摩耗しているところから見ると、おそらく越冬個体でしょう。

こちらのハルニレ木々の隙間からは・・

おおおっつ!??

ノコギリクワガタ♂

大きさ:約38㎜

観察者:Shiho:2025/5/25

小歯型のノコギリクワガタ♂個体!

ノコギリクワガタは今シーズン初採集!!

小型のノコでしたが、さすが出始めだけあって、擦れもなく、とってもキレイな個体でした。

こちらのハルニレでは、

ハルニレの枝の上に潜むコクワガタ♂を発見!

こちらは樹皮隙間に潜むコクワガタ♀

コクワガタ♂多数

大きさ:約30後半~40㎜半ばくらいまで

観察者:Shiho:2025/5/25

この周辺には、枝上や、木々の隙間、樹皮裏に沢山のコクワガタの姿を見つけました。

キレイな個体が多いですね、新成虫も結構混じってそうです。

同じく、ハルニレ樹皮裏より、

ヒラタクワガタ♂2頭

大きさ:約56㎜&約54㎜

観察者:Shiho:2025/5/25

50㎜upのヒラタクワガタ2♂でした。

やはりこの時期は黒系クワガタが強いですね。

頭数も日にち追う度に増えて来ているようです。

このような感じで2時間ほど採集を楽しみました。

今回は今シーズン初のノコギリクワガタに出逢うことが出来ました。

例年通りだといつもこれ位の時期にノコやミヤマには出逢えているので、今年も変わりないな・・といった感じを受けました。

ただ今年はまだミヤマの姿は見ておりませんので、次回こそはと期待しているShihoでした😊

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

※ 海洋&水生生物の場合、採集してはいけない生体や場所、採集方法などがあります。

漁業権などの問題にもなりますので、注意をする必要があります。

その辺りをきちんと確認をするなどして、くれぐれも気を付けましょう!

使用したアイテム

最近のコメント