「クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木とは?」シリーズ。

今回は【コナラ】の木のご紹介をさせて頂きたいと思います。

※日本全国にはクワガタ、カブトムシが集まる木はかなり数多くあって、すべての木をご紹介するのは難しいです。また木の名称も私がご紹介するのは確実なものではないかもしれません。

木は地域によって呼び方も変わったり、愛称などで呼ばれていることもよくあります。よって今回ご紹介する木の名称も、見る方によっては「えっ、その名前違うよ」と思われる方もいらっしゃると思いますが、そこの所はご勘弁頂きながらご覧頂けますことをご了承くださいませ。m(_ _)m

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

第3回目:【コナラ】の木のご紹介です。

【コナラ】

<Shiho採集実績>

ミヤマクワガタ

ノコギリクワガタ

コクワガタ

スジクワガタ

アカアシクワガタ

カブトムシ

カナブン

アオカナブン

私の中ではハルニレ、クヌギの強力ツートップに次点に当たる木、コナラです。

コナラはあくまで私の感覚ですが、先に紹介したクヌギ、ハルニレと比べると、樹液的には若干ですが薄くさらっとした印象があります。でも時には下記画像のように樹液が噴出している所もあり、甘酸っぱい発酵臭がします。

クワガタムシ、カブトムシを引き付ける力は強力!木の穴(ウロ)で採れるというよりも、木の枝や幹についているといったような感じでしょうか。よってルッキング採集や蹴り採集がメインの採り方となります。

またコナラは平地~比較的標高の高い場所でも幅広く見かけます。

2016年の群馬県での採集では念願の大型ミヤマクワガタも採集することが出来ました。

群馬県産ミヤマクワガタ♂72mm

(2016年採集個体)

群馬県産ノコギリクワガタ♂70mm

(2017年採集個体)

このような木を見つけた場合は、とりあえずチェックしてみて下さいませ。

如何でしたでしょうか?

今回、クワガタムシ、カブトムシが集まる木の紹介、【コナラ】の木をさせて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山ございます。

それにつきましてはまた次回以降の飼育日記でご紹介させて頂きたいと思います。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。

今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。

今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。

きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。(^^)

※この方法はあくまで私(Shiho)自身の考え方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

本日 3/21、宮崎はとても暖かい日でした。

午前中雨が降った後で晴れ上がったせいもあり、午後から気温は25℃越えた場所もありました。

午後より雨も上がったので、その暑さに便乗してまたまたクワガタ探しに山に行ってみることにしました。

目的地に到着。

ここはハルニレの群生地。

だいぶ緑が増えてきて春らしさが漂ってきました。

辺りを散策します。

すると、

倒木にサルノコシカケが生えているのを発見。

そのすぐ近くに、

コクワガタ♂の死骸。

スジクワガタ♂の死骸。

を発見。

そこで倒木周辺の枝下や落ち葉下などを念入りにチェックしてみると、

一本の小さな朽ち木を発見。

念入りに見てみると、

ボコボコ穴が空いている隙間に黒い物体が多数!!

これはっ!!

間違いなくにクワガタですっ!!

羽の光沢から考えるに、コクワガタでしょう。

こっちには2頭のお尻が見えています。

羽中央の光沢からして、こちらもコクワガタ。

おそらく♀でしょう。

こっちには比較的大型のコクワガタ♂の姿が!

拡大撮影してみると、

間違いなくコクワガタ♂大歯型の越冬個体です。

推定40mmあるかどうか位の大きさでしょうか。

この細い材に合計4頭のクワガタが集団で越冬していました。

まるでコクワガタの越冬マンション材のよう。

今年最初のクワガタとの出逢いでテンションも上がり、俄然やる気アップで、まだ他にもあるかもしれないと、周囲をくまなく探しましたが、見つかったのはこの材1本のみ。

まだ越冬中で活動前でしたので、敢えて取り出さずに元の場所の倒木の隙間に戻しておきました。

取り出さなかったので、推測にはなりますが、材の中で越冬していたのはおそらくコクワガタ4頭だと思います。

こうして2時間ほど採集を楽しみました。

今回は越冬個体とはいえ、今年初のクワガタ達の姿を見ることが出来て嬉しかったです。

時期的にももうすぐ4月なので、この個体達が越冬から覚めて活動を始める日もそう遠くないでしょうね。

また次回の採集が楽しみになりました^^

※この方法はあくまで私自身のやり方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

先日よりご紹介している

「クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木とは?」シリーズ。

今回は【ハルニレ】の木のご紹介をさせて頂きたいと思います。

※日本全国にはクワガタ、カブトムシが集まる木はかなり数多くあって、すべての木をご紹介するのは難しいです。また木の名称も私がご紹介するのは確実なものではないかもしれません。

木は地域によって呼び方も変わったり、愛称などで呼ばれていることもよくあります。よって今回ご紹介する木の名称も、見る方によっては「えっ、その名前違うよ」と思われる方もいらっしゃると思いますが、そこの所はご勘弁頂きながらご覧頂けますことをご了承くださいませ。m(_ _)m

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

第2回目:【ハルニレ】の木のご紹介です。

【ハルニレ】

<Shiho採集実績>

オオクワガタ

ヒラタクワガタ

ミヤマクワガタ

ノコギリクワガタ

コクワガタ

スジクワガタ、

ネブトクワガタ

アカアシクワガタ

カブトムシ

カナブン

クロカナブン

アオカナブン

シロテンハナムグリ

シラホシハナムグリ

私の通うフィールドでは大活躍のハルニレの木。

クヌギの葉のようにツヤはなく、表面はザラザラとしている。

樹液も良く出てほどよく発酵し、様々なクワガタムシ、カブトムシを引きつけます。

自然に放置されたハルニレの木はとても大きく育ち、ボクトウガなどによって穿孔され続け、木の穴(ウロ)が出来ている事も少なくありません。

そこでは大型のヒラタクワガタや、時にはオオクワガタも入っていることもあります。

勿論木の穴(ウロ)だけではなく、枝先や樹皮裏、幹などにもクワガタムシやカブトムシが付きます。

ハルニレの樹液を舐めるミヤマクワガタ大型♂

ハルニレの枝分部分に集まるヒラタクワガタ♂♀

地域によってはハルニレはあまり見られない所もあるらしいですが、私にとってはクヌギの木よりもこちらのハルニレの木の方がエース格と言っても過言ではありません。

如何でしたでしょうか?

今回、クワガタムシ、カブトムシが集まる木の紹介、【ハルニレ】の木をさせて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山ございます。

それにつきましてはまた次回以降の飼育日記でご紹介させて頂きたいと思います。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。

今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。

今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。

きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。(^^)

※この方法はあくまで私(Shiho)自身の考え方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

3月もすでに中旬。

朝晩は冷える日もありますが、日中晴れている時はだいぶ気温も上がるようになった宮崎です。

その暖かい日を狙って3月の野外フィールドを散策してきました。

今回はその様子をご紹介したいと思います。

家を出る前に、

自宅庭の木蓮の花が満開でした!

この時期に咲く木蓮の花。

青い空に映えてとても綺麗です^^

では山に出発!

早朝のドライブを楽しみながら・・・

採集フィールドに到着。

まだ草木は茶色も残りますが、だんだんと緑も増えてきたように思います。

山の空気を楽しみながら散策を開始してみます。

すると、

草の上にナナホシテントウムシの姿を見つけました。

今年初めて見たテントウムシです。

もう活動を開始しているんですねー。

生き物の姿を発見したことで嬉しくなりました^^

その後も生き物の姿は、

黄色い蝶

バッタ

など、少数ですがちらほら見かけることが出来ました。

しかし、肝心のクワガタはというと・・・・

樹皮裏や木のウロをチェックしても、その姿は見つけられませんでした。

こうして約2時間ほど、3月のフィールド散策を満喫させて頂きました。

今回も残念ながらクワガタの姿はまだ発見することは出来ませんでしたが、テントウムシや蝶、バッタ等などは既に活動を始めており、確実に春到来の様子が見受けられます。

もうすくシーズン突入、早くクワガタ達の姿を拝見したいものですね^^

※この方法はあくまで私自身のやり方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

野外で昆虫を採集するには、どんな木に昆虫が集まるかを知っていなければ、昆虫採集、特に樹液採集においては難しいと考えます。

今回から毎回連続ではございませんが、数回に渡り、私が独自に感じた「クワガタ、カブトムシが集まる木(採れる木)」を毎回1~2種ずつ紹介したいと思います。

※この記事(一部追加補足、修正あり)は毎年公開していますが、毎年初心者の方も沢山いらっしゃいますので、恐縮ですが、改めてご紹介させて頂きたいと思います。

【クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木】

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

今回は第1回目:【クヌギ】の木のご紹介です。

★★クワガタ、カブトムシが集まる木★★

【クヌギ】

<Shiho採集実績>

オオクワガタ

ヒラタクワガタ

ミヤマクワガタ

ノコギリクワガタ

コクワガタ

スジクワガタ

ネブトクワガタ

カブトムシ

カナブン

クロカナブン

アオカナブン

シロテンハナムグリ

シラホシハナムグリ

クヌギ。

クワガタムシ、カブトムシが集まる木としては全国的に最も有名な木の一つではないでしょうか?

樹皮表面はゴツゴツとしていて、肉厚。樹液も濃厚で、発酵するとかなり強めの甘酸っぱい発酵した臭いがします。

この木が流す樹液は強烈で、遠くまでかなりの臭いがします。

また台場クヌギと呼ばれるゴツゴツといびつな形をしたクヌギは、人の手で伐採~成長~伐採と繰り返した為、いびつな形になり、木の穴(ウロ)が出来ている事も多く、オオクワガタやヒラタクワガタ等の格好の住処ともなっているようです。

上記画像は人の手が加わって形成された台場クヌギではありませんが、クヌギのウロ(穴)。

中からはしっかりと樹液が出ています。

こいいう場所にウロ(穴)を好んで潜むオオクワガタやヒラタクワガタ、コクワガタが入っている場合が多いです。

全国的にみても言わずと知れたクワガタ、カブトムシ採集の木のエース格、クヌギ。

まずはこの木を探してみると良いかもしれません。

如何でしたでしょうか?

今回、クワガタムシ、カブトムシが集まる木の紹介。

【クヌギ】の木をさせて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山ございます。

それにつきましてはまた次回以降の飼育日記でご紹介させて頂きたいと思います。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。

今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。

今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。

きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。(^^)

※この方法はあくまで私(Shiho)自身の考え方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

今回のテーマはペアリングのやり方についてのご紹介です。

飼育下における交尾には、

「虫の意思に任せる方法」と、

「人が交尾を補助する方法」があります。

この事をそれぞれ、

【同居ペアリング】

【ハンドペアリング】

と呼んでいます。

私もこの2つの方法を使い分けて行っています。

では一つずつご紹介してみたいと思います。

【同居ペアリング】

この方法は、なかなか交尾してくれない、交尾完了まで見届ける時間がない、などといったハンドペアリングが難しい種によく使います。

いわゆる「虫の意思に任せる方法」です。

【やり方】

交尾時期を迎えた熟成した親♂と親♀を、比較的狭い空間(一緒のケース)に一定期間入れておく。

【上記画像はギラファノコギリの同居ペアリングの様子です】

その後は親虫同士の意思に任せて交尾を期待します。

【メリット】

・基本放置なので、手間が要らない。

【デメリット】

・交尾の瞬間が直接見れないことが多いので、交尾成立を確認出来ない場合が多い。

・同居の為、相性が合わないと片親殺しが(主に♀)が発生する場合がある。

・交尾成立まで見守らなければならないため時間がかかる。

手間や時間がかかるハンドペアリングと比べて、とても楽ですが、交尾成立が見届けられない、同居内での♂♀の喧嘩が起こる可能性がある等のデメリットもあります。

勿論自然界ではハンドペアリングなどは行われないので、皆同居ペアリングのようなものですが、すぐにどこにでも逃げられる自然界と違い、飼育管理下ではケース管理の為逃げられず、最悪の場合♀殺しが発生することもよくあります。

それゆえ、私の場合はハンドペアリングが可能なものは全てハンドペアリングで交尾を行うようにし、ハンドペアリングが難しい種に関しては仕方なので同居交尾をさせるようにしています。

上手くタイミングが合えば、

このように交尾している瞬間を見届ける事も出来ます。

【ハンドペアリング】

ハンドペアリングは「人が交尾を補助する方法」です。

主に大型のカブト種でよく使いますが、クワガタでもニジイロやギラファ、オウゴンオニといった比較的体高のあるものに関しては上手くいく場合が多いです。

勿論体高が低いクワガタ(オオクワやヒラタなど)でもやり方次第では上手くいきます。

ハンドペアリングの魅力は確実に目の前で交尾成功を確認出来るというのが大きな強みです。

【やり方】

交尾時期を迎えた成熟した♀の上に後ろ側からそっと♂を乗せます。

背中の小循板部分からフェロモンが出ていると言われているので、あくまで私の場合ですが、♂の口ひげ辺り部分を♀の小循板の辺りに置くようにしています。

【例:ギラファノコギリでの口ひげ&小循板位置】

そうすると♂が♀のフェロモンを嗅いでやがて触覚をピクピク盛んに動かし始めたら交尾開始の兆しありと見ています。

しばらくすると交尾を開始します。

このタイプの交尾は一度交尾をしてしまうと時間的にも結構長く交尾をしてくれる場合が多いです。

上記画像がまさにハンドペアリング時成立の瞬間の様子です。

【メリット】

・交尾成立を確実に確認出来る。

・交尾が成功すれば短時間ですむ。

(※ただし交尾時間が長い個体の可能性もあり)

【デメリット】

・人の手で直接促すので手間が要る。

またクワガタにおいては♀の上に♂を乗せると、♂がなかなか♀を掴みにくいことがよくありますので、特に体高の低いクワガタ(ヒラタクワガタやオオクワガタ等)については後ろから乗せるのではなく、♂と♀をクロスに置くように接すると上手くいく場合が多いです。

ちょっと分かりにくいかもしれませんが、いわゆる♂と♀で十字の形をつくるようにです。

こちらはフェロモンを感知したあと、お尻同士を斜め「V」のような感じで合わせて交尾を始めることが多いです。

如何でしたでしょうか?

今回の日記ではペアリングのやり方、「同居ペアリング」と「ハンドペアリング」についてご紹介しました。

こんな用語&やり方が分からない・・・。

等の皆様のお力に少しでもアドバイスになれば幸いです^^

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私:Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

今年より飼育を始められたお客様の質問で、

「ペアリング」

って何ですか?

と聞かれました。

今回はそのことに関してご紹介してみたいと思います。

「ペアリング」

クワカブ飼育に慣れてしまった方達にとってはごく普通に聞かれる言葉ですよね。

あくまで私:Shihoが考えるクワガタ・カブトムシ等 飼育においての「ペアリング」とは、

「♂と♀のペアを意図的に交尾させること」

こういった意味合いになると考えます。

【実際のペアリング時の様子】

自然界では昆虫同士が本能によって適正時期に自ずと交尾するのがごく自然の流れですが、飼育管理下での単独飼育の場合、管理者がある程度の時期を見定めて交尾をさせてあげなければなりません。

その交尾をさせてあげる行動がペアリングです。

人間がご自身の考えで意図的に交尾させるわけですから、上手くいくこともあれば、なかなか難しい時も多々あります。

熟成のタイミングや♂♀の相性などは目に見えませんからね。

如何でしたでしょうか?

今回の日記ではペアリングとは何か?についてご紹介しました。

こんな用語が分からない・・・。

等の皆様のお力に少しでもアドバイスになれば幸いです^^

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私:Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

今回もお客様からの質問があった件についてご紹介してみたいと思います。

つい先日のお客様との電話での会話の中で、

「令数って何なのですか?」

という質問がありました。

クワガタムシやカブトムシの幼虫を飼育している際に、よく幼虫の「令数(れいすう)」という言葉を耳にすることがあると思います。

実はこの質問はよくあります。

実際過去日記記事でも取り上げたこともありますが、初めてクワカブ飼育をする方にとっては意味的にも分からない方も多いと思います。

今日はこの幼虫の令数についてShiho的見解ではございますが、今一度ご紹介して見たいと思います。

※この記事内容は過去の飼育日記でもご紹介しております。初めて飼育されている方達もいらっしゃいますので改めてご紹介させて頂きました(一部訂正&追加分あり)。ご了承下さいませ※

令数(れいすう)

クワガタやカブトムシ等の幼虫を飼育する際に良く聞かれる言葉です。

クワガタやカブトムシの幼虫は、卵から孵化した後初めて幼虫になるわけですが、この幼虫の期間が3段階に分けられます。

幼虫は脱皮を繰り返し、その都度次の段階に入っていきます。

【クワガタ、カブトムシ成長の流れ】

卵→1令幼虫→2令幼虫→3令幼虫→蛹→成虫

【1令幼虫(初令幼虫)】

卵から孵化したての幼虫を1令幼虫、もしくは初令幼虫とも呼びます。

孵化したての幼虫はとても小さくほんの数ミリしかありません。

人間でいうならば赤ちゃんの段階です。扱いは慎重にしましょう。

【2令幼虫】

1令幼虫から最初の脱皮を行い、次のステージに上がった幼虫のことを言います。

この時期からエサを良く食べるようになります。良質のエサを豊富に与えましょう。

【3令幼虫(終令幼虫)】

2令幼虫から脱皮を行い次のステージに上がった幼虫のことを言います。

クワガタ、カブトムシの場合、脱皮するのは2回(2令、3令のステージに上がる時)です。

3令幼虫は令数で言えば最後の段階の幼虫ですので、それを取って終令幼虫という呼び方をする事もあります。

1令時、2令時より期間的にも最も長い間継続するのが3令幼虫です。来るべき蛹化~羽化に向かって最終的に身体を作っている大事な時期ですので、エサをしっかりと与えてストレスを与えない管理を心がけましょう。

【1~3令幼虫の外見上の違い】

1令幼虫と2令幼虫、そして3令幼虫の外見上の違いですが、まず脱皮直後から頭の幅が全然違ってきます。

頭の幅、「頭幅(とうはば)」という言葉を私たちはよく使っています。

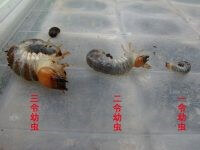

【頭幅比較:右から、1令幼虫、2令幼虫、3令幼虫】

上記画像をご覧下さいませ。頭幅(頭の幅)の大きさが令数によって全く異なるのがお分かりいただけますでしょうか?

この頭幅はその令数が次のステージに上がるまで変わることがありません。

つまり脱皮直後の頭幅がそのままその令数時の頭幅ということになります。

勿論身体は(胴回りや長さ)は時間とともにエサを食し成長していきます。

【1令幼虫と3令幼虫の身体の大きさの比較画像】

上記画像のように1令幼虫と3令幼虫ではこんなにも差が出てしまう場合があります。

つまり頭幅は令数の最初の段階(脱皮直後)で決まりますが、体の大きさはそれ以降の成長具合によって決まるといった感じです。

どのステージでもしっかりとエサを与えてきちんと管理することによって、より大型の3令幼虫(終令幼虫)になり、それが大型の蛹~成虫につながっていきます。

如何でしたでしょうか?

上記がクワガタ、カブトムシの幼虫時の令数という意味とその時の詳細です。

こうやって段階を踏まえて大きくなる姿を見て行くのは飼育者にとってはとても楽しいものですよね。と同時に自然界の神秘的なものさえ感じさせられます。まさにクワガタ、カブトムシ飼育の醍醐味の一つですね。

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私:Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

今回の日記は【未公開個体シリーズ】。

ご紹介するのは、

「トカラノコギリクワガタ」

【トカラノコギリクワガタ 悪石島産♂70.5mm】

【種類】

和名:トカラノコギリクワガタ

学名:Prosopocoilus dossomilis elegans

産地:日本国悪石島産

累代:CB

【羽化体長】

♂70.5mm

【使用したエサ】

E-1100×2本

途中交換回数1回

【設定管理温度】

約23~25℃前後

【羽化までにかかった時間】

1令投入後、約9ヶ月(合計約10ヶ月程度)

<羽化までの手順>

割り出しは幼虫状態(一令)。

↓

そのまま菌糸ビンE-1100に投入。

↓

途中(約4ヶ月後位)に、同じE-1100に交換投入。

↓

菌糸ビン内部で蛹になる

↓

羽化 ♂70.5mm

上記、この流れで育てました。

特に難しい種ではありませんが、気を付けた点と言えば、

・エサ交換

(菌糸ビンの劣化には注意しました)

・温度管理

(恒温をキープ)

この点に気を付けて飼育しました。

飼育自体はとても容易な種。

マット、菌糸ビンどちらでも飼育が可能です。

今回は菌糸ビンE-1100×2本で羽化させました。

エサ食いは旺盛ではありませんが、菌糸ビンの劣化と、蛹化時期のタイミングも考えて途中1回は交換しました。

一年たたずに70mmUPが羽化してくれたので満足しております。

日本が誇る色虫的要素を併せ持つトカラノコギリクワガタ。

赤褐色の光沢のあるボディがとても美しいですよね~^^

ただワイルドでの採集は現在では禁止されているので、ご注意下さいませ。

幸い過去の累代飼育された個体達が現在も流通されているようですので、是非一度飼育してみては如何でしょうか?

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私:Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

先日お客差様との会話の中で、

「ウロ(うろ)」って言葉を採集される方からよく聞きます。

「ウロ(うろ)」ってなんですか?

という質問がありました。

ウロ(うろ)、なるほど・・・。

何十年も採集している私にとっては当たり前の単語になっていますが、確かに初めての人にはピンと来ないかもしれませんよね。

「ウロ(うろ)」

漢字で書くと、「洞」と書きます。

呼び名は「うろ、ほら、どう 等」

洞窟(どうくつ)って言葉は良く聞きますよね。

ようは樹の洞窟。

なので「樹洞」という言い方が本当は一番適切かもしれません。

クワカブの採集家達の間では、木の洞窟状の空間(樹洞)の事を略して「ウロ(うろ、洞)」とそのまま呼んでいるようです。

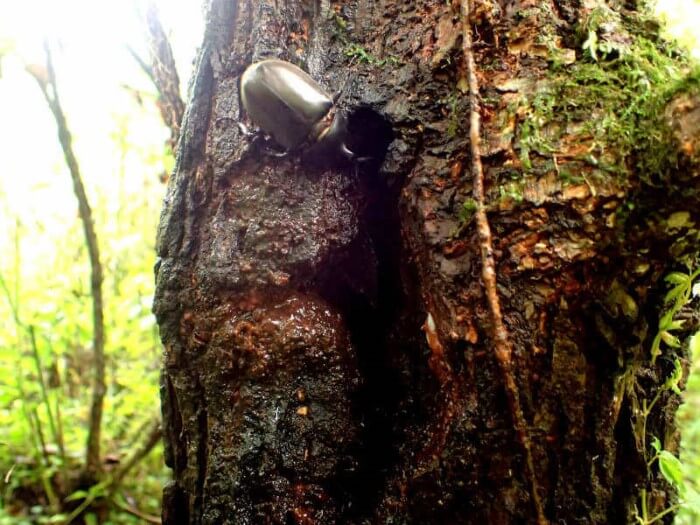

【クヌギの木のウロ(洞)】

クワガタ採集において、「ウロ」の存在はとても重要です。

なぜならウロは一部のクワガタ達の住処になっており、またウロ内部からエサとなる樹液が溢れていることもあるからです。

下は過去のウロ周辺時での採集の様子の画像です。

【ハルニレのウロから頭を出しているヒラタクワガタ♂】

【ウロから染み出る樹液を舐めるミヤマクワガタ♂】

【ヤナギのウロに潜むコクワガタ♂♀】

【ウロから染み出る樹液を舐めるカブトムシ♂】

このようにウロの内部&周辺部では様々な種類のクワカブが集まります。

珍しいですが、たまにウロ内部にノコギリクワガタが入ることもあります。

ウロ周辺内部はクワカブ達が集まる場所の可能性が高いので、採集で見かけた時は是非チェックしてみては如何でしょうか?^^

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私:Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

最近のコメント