GWも終わり、皆さん楽しい時間を過ごされましたでしょうか?

今回は国産オオクワガタの羽化報告をしたいと思います。

【国産オオクワガタ♂76.2mm】

【飼育種】

和名:国産オオクワガタ

学名:Dorcus hopei binoduosus

産地:日本国産地不明

累代:CB

【親情報】

♂73mm

♀43mm

【羽化体長】

♂76.2mm

【使用したエサ】

きのこマット

【設定管理温度】

初令~2令時:25~27℃前後

3令時:23℃前後

【羽化までにかかった時間】

1令投入後、約12ヶ月(合計13ヶ月程度)

<羽化までの手順>

幼虫状態で回収(1令)

↓

幼虫1回目の投入。

使用したエサはきのこマット

↓

途中1回目の交換。

最初の投入より4ヶ月経過。

使用したエサはきのこマット

↓

2回目の交換。

前の交換より4ヶ月後。

使用したエサはきのこマット

↓

蛹化

↓

羽化 ♂76.2mm

上記、この流れで育てました。

今回は菌糸ビンではなくきのこマットで育ててみました。

やはり菌糸ビンで育てるよりは時間がかかりましたが、きのこマットでも75mmを超えて羽化して来てくれたのは嬉しかったです。

今後更に精進していきたいと思います。^^

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私:Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

先日より連続でご紹介している

「クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木とは?」

シリーズ。

今回は【アラカシ】【ヤナギ】の木のご紹介をさせて頂きたいと思います。

※日本全国にはクワガタ、カブトムシが集まる木はかなり数多くあって、すべての木をご紹介するのは難しいです。また木の名称も私がご紹介するのは確実なものではないかもしれません。

木は地域によって呼び方も変わったり、愛称などで呼ばれていることもよくあります。よって今回ご紹介する木の名称も、見る方によっては「えっ、その名前違うよ」と思われる方もいらっしゃると思いますが、そこの所はご勘弁頂きながらご覧頂けますことをご了承くださいませ。m(_ _)m

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

第5回目:【アラカシ】【ヤナギ】の木のご紹介です。

【アラカシ】

<Shiho採集実績>

ノコギリクワガタ

コクワガタ

カナブン

シラカシと同様、カシの木の種類、アラカシです。全体像、樹皮などほとんどシラカシと酷似しますが、葉っぱの形(鋸歯の位置)が若干異なるようです。

樹液はシラカシ同様ににじみ出るような感じで、サラッと薄い印象。木の個々の差もあるでしょうが、あくまで私が見てきた感じでは、アラカシよりもシラカシの方がまだ樹液力が強いような感じを受けました。でもそれも地域差や個体差があると考えます。

とはいえ、こちらも採集実績はあります。

種類的にはノコギリがよく付いています。

【ヤナギ】

ヤナギの枝や葉

ヤナギの葉の表側

ヤナギの葉の裏側

ヤナギの木の樹皮

ヤナギの群生

ヤナギの樹液に集まるカナブン多数。

それに蝶(サトキマダラヒカゲ)。

そしてノコギリクワガタ大歯型♂60mm前半位の個体が集まっています。

ヤナギに集まるカブトムシ♂と♀のカップル

<Shiho採集実績>

ミヤマクワガタ

ノコギリクワガタ

コクワガタ

スジクワガタ

ヒラタクワガタ

アカアシクワガタ

カブトムシ

カナブン

アオカナブン

ヤナギの木。標高の低い場所~標高の高い場所まで幅広く見られます。河川敷や山間の川沿いに生えていることが多いですね。

ヤナギの木は日本には約30種類もあるそうです。良く知られていて有名なのはシダレヤナギですが、私がいつも採集するのはこのタチヤナギという種類です。

ヤナギの木、クワガタ、カブトムシはよく集まります。

標高の低い河川敷などではヒラタクワガタやカブトムシ、ノコギリクワガタなどをよく見かけます。

ある程度標高のある(標高約300m位)山間の川沿いでもよくタチヤナギ(宮崎県にて)を見かけます。その辺りではミヤマクワガタを中心にノコギリクワガタ、スジクワガタ等をよく見かけています。

更に標高の高い場所にあるヤナギの木ではヒメオオクワガタやアカアシクワガタなども捕獲出来るようです。

全国的にもよく生えている木ですので、覚えておいて損は無いはずです。

月夜野きのこ園がある群馬県:みなかみ町では河原付近では特に良く見かけ、沢山のクワガタ、カブトムシが集まっています。

この辺りではクワガタ、カブトムシが集まる木のエース格といっても過言ではないほどです。

如何でしたでしょうか?

今回、クワガタムシ、カブトムシが集まる木の紹介、【アラカシ】【ヤナギ】の木をさせて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山ございます。

それにつきましてはまた次回以降の飼育日記でご紹介させて頂きたいと思います。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。

今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。

今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。

きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。(^^)

※この方法はあくまで私(Shiho)自身の考え方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

先日よりご紹介している

「クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木とは?」

シリーズ。

今回は【ミズナラ】【シラカシ】の木のご紹介をさせて頂きたいと思います。

※日本全国にはクワガタ、カブトムシが集まる木はかなり数多くあって、すべての木をご紹介するのは難しいです。また木の名称も私がご紹介するのは確実なものではないかもしれません。

木は地域によって呼び方も変わったり、愛称などで呼ばれていることもよくあります。よって今回ご紹介する木の名称も、見る方によっては「えっ、その名前違うよ」と思われる方もいらっしゃると思いますが、そこの所はご勘弁頂きながらご覧頂けますことをご了承くださいませ。m(_ _)m

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

第4回目:【ミズナラ】【シラカシ】の木のご紹介です。

【ミズナラ】

形はコナラに似るがコナラより葉は大きい。

色もコナラより心なしか少し明るめ。

<Shiho採集実績>

ミヤマクワガタ

ノコギリクワガタ

コクワガタ

スジクワガタ

アカアシクワガタ

カブトムシ

カナブン

アオカナブン

ミズナラ。コナラより少し標高が高い所で多く見られる傾向があります。

私が通う採集フィールドでは、生えているもののそこまで数は多くなく、見かけるのはコナラの方が多いです。

しかしクワガタは集まります。採集実績はコナラとほぼ同じ種類ですが、ミズナラではミヤマクワガタが多く採れます。

樹液の出はコナラと似ていて若干ですが薄くさらっとした印象があります。でも時には荒い樹皮の割れ目などから樹液が噴出している所もあり、甘酸っぱい発酵臭がします。

コナラ同様、木の穴(ウロ)で採れるというよりも、木の枝や幹についているといったような感じでしょうか。よってルッキング採集や蹴り採集がメインの採り方となります。

【シラカシ】

<Shiho採集実績>

ミヤマクワガタ

ノコギリクワガタ

ヒラタクワガタ

スジクワガタ

コクワガタ

カブトムシ

カナブン

クロカナブン

カシの木の種の中のシラカシです。

樹液の質はにじみ出るような感じで、サラッと薄い印象があります。

シラカシの木は公園や神社などによく植えられており、時間が経つと結構な大木に育ちます。

私が通うフィールドにあるシラカシでは蹴ると主にノコギリクワガタが落ちて来ることが多いです。実際先日夜に採集に行った際、樹液にノコギリの大歯♂が付いて樹液を舐めていました。その他ではコクワガタ、ミヤマクワガタも採れる事があります。

シラカシの樹皮から染み出る樹液に付くノコギリ♂

(ノコのアゴ下の白っぽいのが樹液です)

また他の場所では、シラカシの周りには沢山のクヌギの木もありました。さすがにクヌギの木の樹液パワーには適わないようで、ほとんどのクワガタ、カブトムシはクヌギの樹液に付いていました。

でもその時もノコギリクワガタが2頭ほど付いていましたので、クワガタ、カブトを引き付ける樹液は間違いなく出すようです。とりあえずシラカシを見つけたら、まずはルッキングしてみると良いと思います。

如何でしたでしょうか?

今回、クワガタムシ、カブトムシが集まる木の紹介、【ミズナラ】【シラカシ】の木2種をさせて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山ございます。

それにつきましてはまた次回以降の飼育日記でご紹介させて頂きたいと思います。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。

今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。

今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。

きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。(^^)

※この方法はあくまで私(Shiho)自身の考え方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

先日よりご紹介している

「クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木とは?」

シリーズ。

今回は【コナラ】の木のご紹介をさせて頂きたいと思います。

※日本全国にはクワガタ、カブトムシが集まる木はかなり数多くあって、すべての木をご紹介するのは難しいです。また木の名称も私がご紹介するのは確実なものではないかもしれません。

木は地域によって呼び方も変わったり、愛称などで呼ばれていることもよくあります。よって今回ご紹介する木の名称も、見る方によっては「えっ、その名前違うよ」と思われる方もいらっしゃると思いますが、そこの所はご勘弁頂きながらご覧頂けますことをご了承くださいませ。m(_ _)m

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

第3回目:【コナラ】の木のご紹介です。

【コナラ】

<Shiho採集実績>

ミヤマクワガタ

ノコギリクワガタ

コクワガタ

スジクワガタ

アカアシクワガタ

カブトムシ

カナブン

アオカナブン

私の中ではハルニレ、クヌギの強力ツートップに次点に当たる木、コナラです。

コナラはあくまで私の感覚ですが、先に紹介したクヌギ、ハルニレと比べると、樹液的には若干ですが薄くさらっとした印象があります。でも時には下記画像のように樹液が噴出している所もあり、甘酸っぱい発酵臭がします。

クワガタムシ、カブトムシを引き付ける力は強力!木の穴(ウロ)で採れるというよりも、木の枝や幹についているといったような感じでしょうか。よってルッキング採集や蹴り採集がメインの採り方となります。

またコナラは平地~比較的標高の高い場所でも幅広く見かけます。

2016年の群馬県での採集では念願の大型ミヤマクワガタも採集することが出来ました。

群馬県産ミヤマクワガタ♂72mm

(2016年採集個体)

群馬県産ノコギリクワガタ♂70mm

(2017年採集個体)

このような木を見つけた場合は、とりあえずチェックしてみて下さいませ。

如何でしたでしょうか?

今回、クワガタムシ、カブトムシが集まる木の紹介、【コナラ】の木をさせて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山ございます。

それにつきましてはまた次回以降の飼育日記でご紹介させて頂きたいと思います。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。

今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。

今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。

きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。(^^)

※この方法はあくまで私(Shiho)自身の考え方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

先日よりご紹介している

「クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木とは?」

シリーズ。

今回は【ハルニレ】の木のご紹介をさせて頂きたいと思います。

※日本全国にはクワガタ、カブトムシが集まる木はかなり数多くあって、すべての木をご紹介するのは難しいです。また木の名称も私がご紹介するのは確実なものではないかもしれません。

木は地域によって呼び方も変わったり、愛称などで呼ばれていることもよくあります。よって今回ご紹介する木の名称も、見る方によっては「えっ、その名前違うよ」と思われる方もいらっしゃると思いますが、そこの所はご勘弁頂きながらご覧頂けますことをご了承くださいませ。m(_ _)m

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

第2回目:【ハルニレ】の木のご紹介です。

【ハルニレ】

<Shiho採集実績>

オオクワガタ

ヒラタクワガタ

ミヤマクワガタ

ノコギリクワガタ

コクワガタ

スジクワガタ、

ネブトクワガタ

アカアシクワガタ

カブトムシ

カナブン

クロカナブン

アオカナブン

シロテンハナムグリ

シラホシハナムグリ

私の通うフィールドでは大活躍のハルニレの木。

クヌギの葉のようにツヤはなく、表面はザラザラとしている。

樹液も良く出てほどよく発酵し、様々なクワガタムシ、カブトムシを引きつけます。

自然に放置されたハルニレの木はとても大きく育ち、ボクトウガなどによって穿孔され続け、木の穴(ウロ)が出来ている事も少なくありません。

そこでは大型のヒラタクワガタや、時にはオオクワガタも入っていることもあります。

勿論木の穴(ウロ)だけではなく、枝先や樹皮裏、幹などにもクワガタムシやカブトムシが付きます。

ハルニレの樹液を舐めるミヤマクワガタ大型♂

ハルニレの枝分部分に集まるヒラタクワガタ♂♀

地域によってはハルニレはあまり見られない所もあるらしいですが、私にとってはクヌギの木よりもこちらのハルニレの木の方がエース格と言っても過言ではありません。

如何でしたでしょうか?

今回、クワガタムシ、カブトムシが集まる木の紹介、【ハルニレ】の木をさせて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山ございます。

それにつきましてはまた次回以降の飼育日記でご紹介させて頂きたいと思います。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。

今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。

今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。

きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。(^^)

※この方法はあくまで私(Shiho)自身の考え方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

4月も後半に入り、更に暑さも増して来ています。

私の採集フィールドである宮崎県でもほぼ毎日のように25℃を越す日が多くなり、我が家の庭先でも昆虫達の姿を多く見かけるようになりました。

我が家の庭先に来たベニシジミ蝶

この暑さに便乗して4月初の野外採集に行ってみる事にしました。

今回はその時の様子をご紹介してみたいと思います。

採集地に行く途中、宮崎を流れる大淀川の堤防では見事な蓮華畑が咲き誇っていました。

まるでピンク色のカーペットのよう、自然の力って美しいですね~。

こういった春の風景を楽しみながら、

採集地に到着。

だいぶ木々達も新芽が成長し緑色豊かになって来ました。

そして近くにあったハルニレの木から樹液が流れ出ているのを確認!

暖かくなって、樹液も出て良い傾向です!^^

さぁ採集だ!!

と、その前に、

今シーズンは下見を含めて既に何度が採集フィールドに行っていますが、この場所は今年初めてでしたので、いつもの恒例行事、お神酒で山の神様に今年のご挨拶。

「山の神様今年もどうぞよろしくお願い申し上げます!」

さて準備も整い、採集開始!

近くの木、ハルニレやクヌギ等のクワガタが集まりそうな木を片っ端から見て回ります。

これはコナラの木。

月夜野きのこ園がある群馬県ではとても良く見かけるコナラですが、ここ宮崎の私が通っているフィールドでは意外に少ない木。

サラサラとした樹液質が特徴ですが、これも立派にクワカブが集まる木の一つです。

しかし残念ながらここは不発。

ここはハルニレの群生がある場所。

シーズン最盛期にはノコギリクワガタが沢山採れる場所の一つです。

ここも念入りに見ていきますが、ここでもクワガタの姿は発見出来ず・・・。

細いクヌギの樹皮捲れをチェック!

しかし何も入っていません。

クワガタを探して野山を散策していると他にも色んな発見があります。

ゼンマイを発見。

山菜として有名で、食べるには少し手間が要りますが美味。

近くに三つ葉もありました。

そんな感じで山を楽しみながら2~3時間程採集をしました。

とうとうクワガタには会えなかったな、と思い、

車を置いている場所に戻る途中、

細いハルニレの木の木々が重なっている所を見てみると、

何やら黒いものがいます。

その拡大画像。

よーく見てみると、間違いなく甲虫の後ろ姿です。

しかもクワガタっぽい。

やりました!!

今季初遭遇です!!

メチャ嬉しくなってカメラで撮影しながら追ってみると、

あれ??

向こう側にも何か姿が見えました!!

このシルエットはコクワガタです。

どうやら手前側のお尻が見えていたのはコクワガタの♀個体。

奥に見える大アゴがある個体がコクワガタの♂です。

待望の2018年度の初遭遇個体はコクワガタの♂♀ペアでした。

今回は採集せずにスルー。

観察だけとしました。

このような感じで今季5回目の採集を終了。

今回は今シーズン初のクワガタに出逢えることが出来てラッキーでした。

また次回が楽しみになりました。^^

※この方法はあくまで私自身のやり方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

野外で昆虫を採集するには、どんな木に昆虫が集まるかを知っていなければ、昆虫採集、特に樹液採集においては難しいと考えます。

今回から数回に渡り、私が独自に感じた「クワガタ、カブトムシが集まる木(採れる木)」を毎回1~2種ずつ紹介したいと思います。

※この記事(一部追加補足、修正あり)は毎年公開していますが、毎年初心者の方も沢山いらっしゃいますので、恐縮ですが、改めてご紹介させて頂きたいと思います。また今回の記事はかなりの長文になります。記事が長い事をあらかじめご了承下さいますようお願い申し上げます。

【クワガタ、カブトムシが採れる(集まる)木】

では、私:Shihoが採集しているフィールドで撮影した実際の木の画像などを元にご紹介してみたいと思います。

今回は第1回目:【クヌギ】の木のご紹介です。

★★クワガタ、カブトムシが集まる木★★

【クヌギ】

<Shiho採集実績>

オオクワガタ

ヒラタクワガタ

ミヤマクワガタ

ノコギリクワガタ

コクワガタ

スジクワガタ

ネブトクワガタ

カブトムシ

カナブン

クロカナブン

アオカナブン

シロテンハナムグリ

シラホシハナムグリ

クヌギ。

クワガタムシ、カブトムシが集まる木としては全国的に最も有名な木の一つではないでしょうか?

樹皮表面はゴツゴツとしていて、肉厚。樹液も濃厚で、発酵するとかなり強めの甘酸っぱい発酵した臭いがします。

この木が流す樹液は強烈で、遠くまでかなりの臭いがします。

また台場クヌギと呼ばれるゴツゴツといびつな形をしたクヌギは、人の手で伐採~成長~伐採と繰り返した為、いびつな形になり、木の穴(ウロ)が出来ている事も多く、オオクワガタやヒラタクワガタの格好の住処ともなっているようです。

上記画像は人の手が加わって形成された台場クヌギではありませんが、クヌギのウロ(穴)。

中からはしっかりと樹液が出ています。

こいいう場所にウロ(穴)を好んで潜むオオクワガタやヒラタクワガタ、コクワガタが入っている場合が多いです。

全国的にみても言わずと知れたクワガタ、カブトムシ採集の木のエース格、クヌギ。

まずはこの木を探してみると良いかもしれません。

如何でしたでしょうか?

今回、クワガタムシ、カブトムシが集まる木の紹介、【クヌギ】の木をさせて頂きました。

勿論、この他にもクワガタムシ、カブトムシが集まる木はまだまだ沢山ございます。

それにつきましてはまた次回以降の飼育日記でご紹介させて頂きたいと思います。

この記事をご覧になっている皆様に一つ注意して欲しい事があります。

日本全国、様々な場所において集まりやすい木はそれぞれ異なる事だと思います。

今回ご紹介したデータはあくまで私:Shihoが実際に私が通うフィールドにて実際に採集して感じたものを元に書いていますので、このデータが必ずしも正論ではないことをご理解&ご了承下さいます様お願い申し上げます。

また確実な正式名称は只今勉強中です。

今回ご紹介した木も、もしかしたら正式な名前が間違っているかもしれません。

ただ<採集実績>がある木は間違いなく私が実際に採集したことのある種類の木ですので、この画像の様な木を皆さんのフィールドで探してみて下さいませ。

きっとそこには皆さんの大好きなクワガタムシ、カブトムシがいることだと思います。(^^)

※この方法はあくまで私(Shiho)自身の考え方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

4月ももう半ば過ぎ。

暖かい日も多くなり、もうすぐ野外採集(昆虫採集)のシーズンがやって来ます。

この時期になると、毎年何回も紹介しているのですが、そろそろ本格的な野外採集シーズン開始ということもあって、今年初めて採集に行く方達の為に、改めて採集で必要な道具や身なりなどをご紹介します。

※過去記事と同じ文面が重複しますので、既にそんなことはご承知だと思われるの方々が大多数だとは思いますが、ここはご勘弁して敢えてご紹介させて下さいませ。よろしくお願い致します。

昆虫を採集する時、皆さんはどうやって捕まえますか?

そのまま素手で捕まえるという方もいらっしゃるでしょう。それはそれで十分よいのですが、採集するにあたり、少しの道具を使うことでより捕まえやすく、かつ安全に採集することが出来ると考えます。

今回ご紹介するのはあくまで私個人:Shihoの使用している道具等です。勿論人によっては自分に合った様々な道具が存在すると思いますので、あくまでご参考程度に読んで頂ければ幸いです。

【服装・身なり】

まずは道具というより、身に着けるものからご紹介したいと思います。

これはもう常識ですよね。

自然の中には色々な虫がいます。

人間の体に害を及ぼす虫も沢山存在するわけです。最近特によく聞くのが「マダニ」です。勿論マダニ以外にも蚊やアブ、ヒル、ハチ、など沢山の虫が寄ってきます。

そして虫だけではありません。草むらや木に登ったりする際に、身体を傷つける野バラや葉っぱ、木切れなど沢山の危険なものがあります。

また画像の服は少し黒っぽい服ですが、可能ならば白色に近い服だとより良いと思います。黒っぽい服はハチに狙われやすいと聞きます。

こういったものから少しでも身体を守るために肌を表に出さないように装備して出かけましょう。

帽子、夏の山には必需品です。

夏はとても日差しが強くなります。最近は夏になるとよく熱中症で病院に運ばれる方が多数いらっしゃいますので、しっかりと帽子をかぶって対策をしましょう。

また帽子は日差し対策だけではなく、頭を防護してくるという役目ももっています。

手袋、これも必需品ですよね。

野外の草木は思ったより鋭くてすぐに手が切れてしまいます。

普通の軍手でも良いですが、この画像の手袋は手のひらの部分がゴムで覆われている頑丈なタイプです。これならば多少のものならば安心して掴むことが出来ます。

長靴。草むらには様々なものが潜んでいます。

その代表格がヘビの「マムシ」です。

近づいた覚えがなくても気づかずにそのテリトリーに入ってしまって攻撃を受けてしまう例は数えきれないほどあります。

そういった意味でも長靴は必需品です。

この画像の長靴はひざのすぐ下あたりまでくるタイプです。

でもいくら長靴をはいているとはいえ、注意は絶対必要です。襲われないことにこしたことはありませんからね。

タオル。

これは言われなくても皆さん身に着けていくと思います。

私は長めに折りたたんで首と服の回りに埋め込んで、首の隙間からの虫や草などの侵入を防ぎます。

勿論、汗も吸い取ってくれるので、これも必需品でしょう。

【採集道具】

次に私が日頃使っている採集道具をご紹介したいと思います。

虫とり網です。よく100円ショップでも売られている大き目の網です。

こういう大きい網で捕獲する場合は、くっついている樹の下に網を受け皿のようにして置き、その上で網のへりで樹を揺すります。

そうすれば振動を感知した虫が落ちてきて下にある大きな網に入る・・・そういう採り方をすれば良いかと思います。

上記網は私の手作り。4~5mの釣竿の先に幅15cm位のエビ取り用網をつけたもの。

小さなエビ取り網の方が、 枝が分かれている間にいた時などの隙間に入り込みやすいので便利。

なかり長く伸ばせることが出来ます。ルッキング採集の場合には必需品。

懐中電灯(大)です。

結構大き目の懐中電灯で、光の強さも強く、かなり遠くまで光が届きます。

暗い所で回りを照らしたり、灯火採集の際にとても重宝します。

こ ちらも懐中電灯ですが、小さいペンライトタイプです。大きさは15cm程度。

このライトは主に樹のウロ(穴)の中を照らす時に使用します。

オオクワガタ、 ヒラタクワガタ、コクワガタ、スジクワガタ、ネブトクワガタなどのウロや樹皮裏などに潜むクワガタの発見に重宝します。

通称:掻き出し棒:これで樹のウロの中や樹皮裏を探ります。

ウロや樹皮裏などに潜むクワガタを発見する時には、これは絶対必需品!

主にウロの中にいるクワガタを採集する際に使用します。

先が真っすぐな物と、鍵状になっている物と2種類あるとより便利です。ウロの中のクワガタの顎を掴み、これで引っ張りだす事ができます。

しかし結構力が入りすぎる場合がある為、引っ張る時はある程度の加減が必要。

必要以上に力を入れるとクワガタのアゴなどが折れてしまうのでご注意を。

ハンドスコップ。

日中に樹の根本などに潜っているカブトムシなどを掘り起こして捕まえる時に使用します。

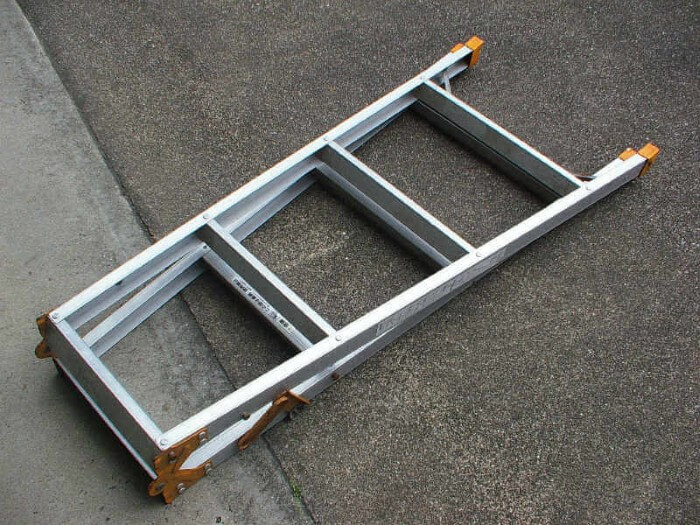

樹の高い所に登る時に使用します。

樹のウロが手の届かないような高い場所にあった時、そーっと脚立を立てて静かに上ってウロを見ます。

小さなマスに一頭ずつ入れます。

入れられる数は限られていますが、個別に仕切られている為にお互いに噛み合うなどの喧嘩の心配はありません。

一頭一頭をきれいな状態で捕獲したい時には便利。

まとめて大量に入れることが出来ますが、ルアーケースのように仕切りがない為、中で噛み合いや喧嘩が起こる可能性があります。

それでも大量に入れられるのは便利ですね。

【予防薬】

いくら完全防備をしているからといっても、やはり虫などに刺される場合があります。そんな時の為に私は以下のようなものを常備持っていくようにしております。

虫よけスプレー(右2つ)、虫さされ薬(左)です。

ここ数年「マダニ」などで騒がれているように虫よけ対策は必要だと考えます。

右2つの虫よけスプレーはマダニ対策にも適応したものらしいです。強力タイプ。

そしてそれでも刺された場合には、左の虫刺され薬を・・・。持っていれば安心ですので、なるべく常備するように心がけましょう。

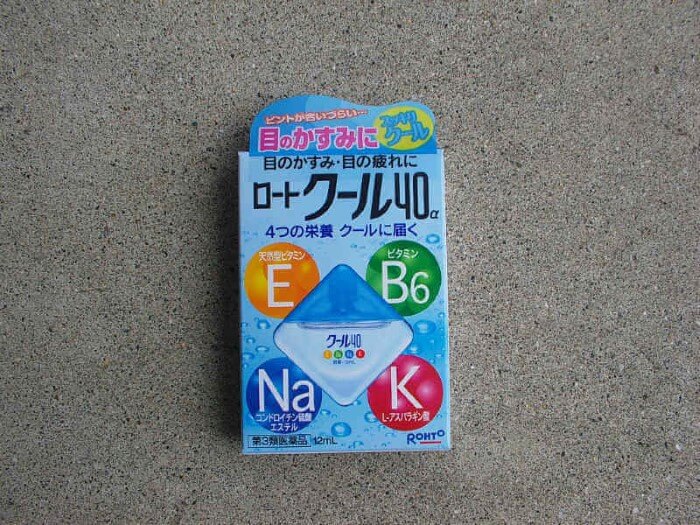

目薬。これ結構必需品です。

採集に行くと、なぜか必ず小さいコバエみたいなものが顔の回りにまとわりついてきて、スキあらば目の中に入ろうとするんです。

ナゼなのか理由は分かりませんが、これがかなりやっかい。

何度目の中に入られて嫌な思いをしたことか・・・。

そういう時には目薬は必需品です。

目に入った虫を排除した後に消毒するようなかんじで目薬をつけるようにしています。

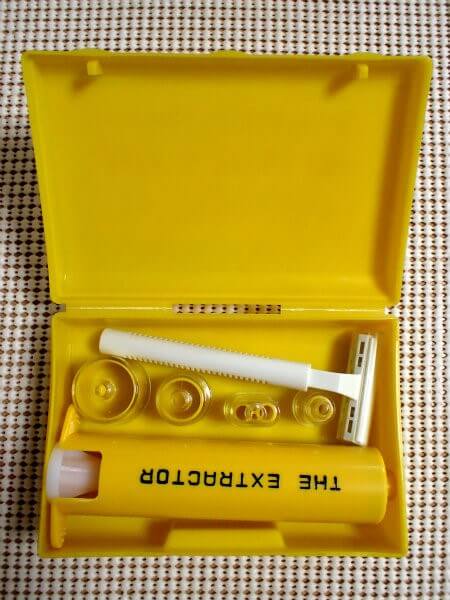

ポイズンリムーバー

ポイズンリムーバー。

蜂や虫に刺された場合、毒を吸い出す機器です。

しかしこれがあれば、もう刺されても大丈夫というわけでは御座いません。

あくまで応急処置なので、刺された場合は病院に行った方が賢明でしょう。

特に「アナフィラキシーショック」にはご注意下さいませ。

【水分&塩分補給】

野外採集に行くときには、必ず水分補給や塩分補給が必要になります。

日本の夏は30℃をも軽く超える炎天下になります。野外採集はとても楽しく、夢中になり気がつかないうちに水分や塩分がどんどん失われていきます。

それらが不足してくると熱中症などを引き起こす原因にもなりますので、注意が必要です。

こまめな水分補給、塩分補給を心がけるようにしましょう。

私がよく持っていく補給用品です。

こまめな水分&塩分補給は絶対必要です。

如何でしたでしょうか?上記が私が採集に持っていく際の主な道具類です。

勿論、脚立などは持っていくことも大変なので、そこは個人のお好みで・・・。しっかりと安全対策をして、野外採集を楽しみましょう。

※上記採集用具はあくまでShiho個人のお勧めです。ご参考程度に読んで頂ければ幸いです。

※採集はマナーが大切です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

使用したアイテム

パラレルスネブトクワガタの羽化報告です。

【飼育種】

和名 パラレルスネブトクワガタ

産地 スマトラ島

累代 F2

【親情報】

♂42mm

♀26mm

【羽化体長】

♂47mm

【使用したエサ】

完熟マット

途中交換回数2回

(交換時も完熟マット使用)

【飼育で使用した容器】

300ccプリンカップ

【設定管理温度】

25℃前後

【羽化までにかかった時間】

1令投入後、約7ヶ月(合計8ヶ月程度)

<羽化までの手順>

幼虫状態で回収(1令)

↓

使用したエサは完熟マット。

300ccプリンカップで管理。

↓

一回目の交換(最初に投入してから2ヶ月後)

マットにコバエが大量に沸いてしまい、マット劣化が目だった為、早期交換となりました。

↓

二回目の交換(一回目の交換から約4ヶ月後)

もう少しで蛹化する頃だと考え、最後のマット交換を少し早めに行いました。

↓

羽化 ♂47mm

上記、この流れで育てました。

特に難しい種ではありませんが、気を付けた点と言えば、

・管理温度(25℃前後をキープ)

・マットの乾燥

・マットの劣化

この点に気を付けて飼育しました。

気を付けて飼育したとはいえ、マット投入後、最初の2ヶ月ほどでコバエによるマット劣化となり、早期のマット交換となりました。

本来ならば交換1回でいけたかもしれません。

とりあえず無事に羽化してくれたので何よりでした。

国産(日本)のネブトクワガタとは違い、とても大型になり格好良いクワガタです。

是非機会がありましたら一度飼育してみては如何でしょうか?^^

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私:Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

今回は外国産の小型コクワガタ、「エレガントゥルスコクワガタ」の飼育方法についてご紹介してみたいと思います。

【エレガントゥルスコクワ♂参考画像】

【エレガントゥルスコクワ♀参考画像】

【種類】

エレガントゥルスコクワガタ

産地:スマトラ島

小型ドルクス、エレガントゥルスコクワガタです。

赤褐色のボディがとても魅力的で、私も大好きなクワガタの一つです。

<幼虫飼育>

【設定管理温度】

20~25℃前後

【羽化までにかかる大体の時間】

<菌糸の場合>

♂6~8ヶ月程度

♀6~8ヶ月程度

<マットの場合>

♂8~10ヶ月程度

♀8~10ヶ月程度

※ただし、個体差、管理温度の差などにより幼虫期間は変わります。

あくまで私が飼育した際の参考期間ですので、御了承下さいませ。

飼育はとても容易で、菌糸、マットどちらでも育ってくれます。

私のお勧めは菌糸ですね。

こちらの方がより大型になり良い結果が出ております。

マットは菌糸系でもあるきのこマットがお勧めです。

菌糸飼育より時間はかかります。

メリットは菌糸飼育個体よりも腹部の肥大が少ないスマートな個体で羽化することが多いです。

このことは材飼育でも言えると思います。

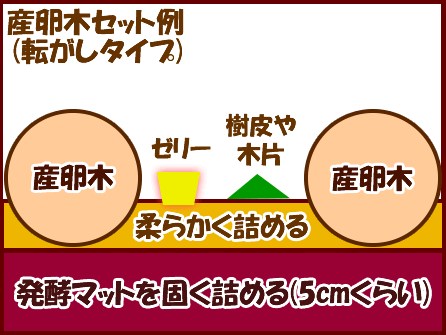

<産卵方法>

産卵方法はオオクワガタで多様する材転がしの産卵とは違い、材埋め込みタイプの方が過去の成績では良かったのでこちらを紹介したいと思います。

※基本材産みの種ですが、幼虫が材よりこぼれ落ちた時の事を考えて発酵マットにしておくのが無難かと思います。

【産卵にお勧めの材】

クヌギ材

コナラ材

レイシ材

カワラ材

【産卵管理温度】

25~27℃前後

【水分量(湿度)】

多からず少なからず

【セット方法】

ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りは柔らかく詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。

材の頭が出るようにセット。

セット方法を図示すると以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

では画像と共にセット方法の手順をご紹介したいと思います。

<手順>

まずは使用する材を用意。

下の画像はクヌギ材ですが、コナラ材でも構いません。

私的には少し柔らかい材が適していると感じますので、比較的柔らかめの材を用意すると良いと思います。

材の皮は剥かない方もいらっしゃると思います。自然界では当然皮などは剥けていないので、より自然のままのセットをお好みの方はそのままセットするというやり方もありだと思います。

あくまで私のやり方ですが、私は材を水に浸す時、そこまで長い時間はかけません。

目安は水に浸している途中で材を取り出し、実際に持ってみて、重量的に十分に水分が含まれているかどうかをみて判断します。

実際に手に取って水分の染み込み具合を確認します。

これは感覚的なものなので、どれ位とご紹介するのはとても難しいです。

もし敢えて時間的に言うならば、早くて5分、長くても10分位といったところでしょうか。

これも私的にはあまり時間はかけません。

元々長く水に浸していませんので、陰干しもごくわずかの時間です。

敢えて時間的に言うならばやはり5~10分程度でしょうか。

次にマットを準備します。

今回は材に産ませるようにセッティングしますので、マットはある程度なんでも可能ですが、幼虫が材から出て来て、こぼれ落ちてしまった場合、マットでも食せるように敢えて発酵マットを使用します。

材を入れます。今回は2本のクヌギ材です。

マット産みの傾向も強い種類では、材の横より下の隙間もマットを固く詰めると良い傾向があります。材に気に入らなればマットにも産んでくれます。

しかし過去の経験から考慮すると幼虫はほとんどが材中より得られているので、材産み中心と考えてよいと思います。。材の周りのマットは固めても良いですが、あえて固く詰めなくてもOKです。

完成です。

産卵セッティングに関しては上記のやり方でセットを組めば良いと思います。

如何でしたでしょうか?

エレガントゥルスコクワガタ、小型種ではありますが、本当に格好よく美しいクワガタです。

皆様も機会がありましたら、是非一度飼育してみて下さいませ。(^^)

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私:Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

Basicシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), Elementシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース

2018年4月10日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), Elementシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース

最近のコメント