ニジイロクワガタの羽化報告です。

【飼育種】

和名:ニジイロクワガタ

学名:Phalacrognatus muelleri

産地:オーストラリア クイーンズランド

累代:CB

【親情報】

♂58mm

♀33mm

【羽化体長】

♂62mm

【使用したエサ】

きのこマット

途中交換回数1回

【飼育で使用した容器】

Pクリアボトル1100cc

【設定管理温度】

25℃前後

【羽化までにかかった時間】

1令投入後、約10ヶ月

(合計11ヶ月程度)

<羽化までの手順>

幼虫状態で回収(1令)

↓

使用したエサはきのこマット。

Pクリアボトル1100ccで管理

↓

途中1回の交換(きのこマット使用)。

↓

羽化 ♂62mm

上記、この流れで育てました。

いつもニジイロクワガタは菌糸で育てることが多いのですが、今回はあえてきのこマットで育ててみました。

特に難しい種ではありませんが、

気を付けた点と言えば、

・管理温度(25℃前後をキープ)

・マットの乾燥

この点に気を付けて飼育しました。

とっても綺麗で美しいクワガタです。

是非機会がありましたら一度飼育してみては如何でしょうか?^^

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私:Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

いつも♂の羽化報告ばかりしているので、今回は国産オオクワガタの♀の羽化報告をしてみたいと思います。

【国産オオクワガタ♀46.3m】

【飼育種】

和名:国産オオクワガタ

学名:Dorcus hopei binoduosus

産地:日本国産地不明

累代:CB

【親情報】

♂68mm

♀41mm

【羽化体長】

♀46.3m

【使用したエサ】

きのこマット

【エサ交換回数】

途中1回

【使用した容器】

Pクリアボトル1100cc

【設定管理温度】

初令~2令時:25~27℃前後

3令時:23℃前後

【羽化までにかかった時間】

1令投入後、約10ヶ月

(合計11ヶ月程度)

<羽化までの手順>

幼虫状態で回収(1令)

↓

使用したエサはきのこマット

↓

途中1回の交換(同じくきのこマット)

↓

羽化 ♀46.3mm

上記、この流れで育てました。

今回は菌糸ではなくきのこマットで育ててみました。

マットでの飼育でしたが、40mm後半が出てくれて満足しています。

次回はマット飼育で50mmUPを狙いたいですね。^^

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私:Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

【幼虫観察シリーズ】のご紹介です。

今回はダイオウヒラタクワガタの幼虫についてご紹介してみたいと思います。

※入手出来る幼虫はその時に応じますので、令数が異なる場合があります。また個体差もあると思いますので、あくまで参考画像としてご覧頂ければ幸いです※

【ダイオウヒラタ♂参考画像】

【種類】

ダイオウヒラタクワガタ

産地:ジャワ島

【令数】

3令(下記画像の幼虫)

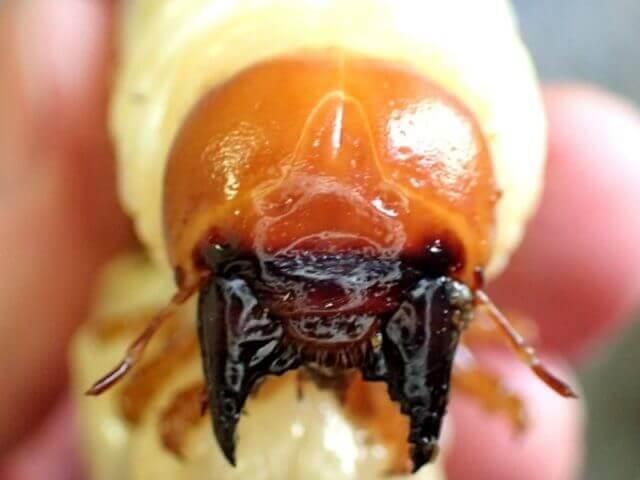

ダイオウヒラタ♂3令頭部

ダイオウヒラタ♂3令全体像

上記がダイオウヒラタクワガタ幼虫の画像です。

この種はオオヒラタ種とは別種で体長は大型でも80mm後半程ですが、それでも大あごとボディの厚みは迫力があり格好良いです。

如何でしたでしょうか?

今後もまた少しずつではございますが、画像等が入手出来た時には【幼虫観察シリーズ】という名の元でご紹介できればと思っております。

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

国産クロカナブンの羽化報告です。

【飼育種】

和名:クロカナブン

学名:Rhomborrhina polita

産地:日本 宮崎県

累代:F2

【親情報】

♂27mm

♀25mm

【羽化体長】

♂28mm

【使用したエサ】

完熟マット

途中交換回数1回

【飼育で使用した容器】

300ccプリンカップ

【設定管理温度】

23℃前後

【羽化までにかかった時間】

1令投入後、約12ヶ月

(合計14~15月程度)

※自力脱出による羽化確認になります※

<羽化までの手順>

幼虫状態で回収(1令)

↓

使用したエサは完熟。

300ccプリンカップで管理。

↓

途中1回の交換(完熟マット使用)。

↓

羽化 ♂28mm

上記、この流れで育てました。

気を付けた点と言えば、

・管理温度(23℃前後をキープ)

・マットの湿度を少し軽め

この点に気を付けて飼育しました。

国産クロカナブン。

ワイルド親から羽化したWF1同士からの累代飼育個体、いわゆるF2個体になります。

比較的山地性が強いカナブンですので、管理温度を少し低温気味に設定して管理してみました。

またカナブン飼育ですので、エサ(完熟マット)の湿度は少し軽めにしました。

そのせいもあってか羽化までの時間が少々かかりましたが、羽化不全もなく綺麗な個体が羽化してくれました。

黒光りしたボディがとても綺麗なカナブンです。

是非機会がありましたら一度飼育してみては如何でしょうか?^^

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私:Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

追記データ

<産卵セット方法>

【親情報】

♂27mm

♀25mm

共にWF1個体を使用(同血統兄弟)

【産卵に使用したマット】

黒土マット

【マット湿度】

少な目:手で握って団子が出来るも揺らすと崩れる位

【産卵セット温度】

25℃前後

【使用ケース】

クリーンケースS

【成虫に使用したエサ】

Basicプロテインゼリー

【産卵結果】

24頭

<幼虫飼育>

セット温度、使用マット内容等の詳細は上記日記内と同様

<他の兄弟幼虫死亡>

最後の確認時(一回目交換時)までに3頭死亡確認

<最終的な羽化率>

13頭の羽化を確認

最終確認生存21頭中13頭の羽化を確認

羽化率 約61%

このような結果になりました。

半数以上は羽化してくれましたが、まだまだ完全ではないので更に研究していきたいと思います。

使用したアイテム

【幼虫観察シリーズ】のご紹介です。

今回はギラファノコギリクワガタの幼虫についてご紹介してみたいと思います。

※入手出来る幼虫はその時に応じますので、令数が異なる場合があります。また個体差もあると思いますので、あくまで参考画像としてご覧頂ければ幸いです※

【ギラファノコギリ♂111mm】

(下記画像幼虫が羽化した個体)

【種類】

ギラファノコギリクワガタ

亜種:ケイスケイ

産地:フローレス島

【令数】

3令(下記画像の幼虫)

ギラファノコギリ♂3令頭部

ギラファノコギリ♂3令全体像

3令時のこの時の体重46グラム

上記がギラファノコギリクワガタ幼虫の画像です。

体長が100mmを軽く超える種だけあってさすがの迫力です。

如何でしたでしょうか?

今後もまた少しずつではございますが、画像等が入手出来た時には【幼虫観察シリーズ】という名の元でご紹介できればと思っております。

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

少し前の羽化になりますが今回は国産オオクワガタの羽化報告をしたいと思います。

【国産オオクワガタ♂78.6mm】

【飼育種】

和名:国産オオクワガタ

学名:Dorcus hopei binoduosus

産地:日本国産地不明

累代:CB

【親情報】

♂71mm

♀41mm

【羽化体長】

♂78.6mm

【使用したエサ】

Element1100~Element1400の2本

【設定管理温度】

初令~2令時:25~27℃前後

3令時:23℃前後

【羽化までにかかった時間】

1令投入後、約11ヶ月(合計12ヶ月程度)

<羽化までの手順>

幼虫状態で回収(1令)

↓

使用したエサは1本目はElement1100

↓

途中1回の交換(Element1400)

↓

羽化 ♂78.6mm

上記、この流れで育てました。

実はこの個体、昨年11月にご紹介した♂83.8mmと同じ兄弟なんです。

こちらの方が2ヶ月遅く羽化してきたので、先に羽化した♂83.8mmより大型を期待していたのですが、結果は大幅なダウン。

それでも親個体よりは大幅に大きく育ってくれましたので満足ですが、幼虫期間が長ければ長いほど良いというわけではありませんね。

また勉強になりました。

更に精進していきたいと思います。^^

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私:Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

クワガタ野外採集記(昆虫採集記)、2018年度4回目のフィールドに行ってきました。

ここ数日かなりの春の陽気で、日中市内では25℃を越える日がありました。

その春の陽気に乗せられて、私も山に出向いてみることにしました。^^

市内を出る時に出逢った桜の木。

超満開で素晴らしい美しさでした。

もう春だなぁと思わされてしまいます。

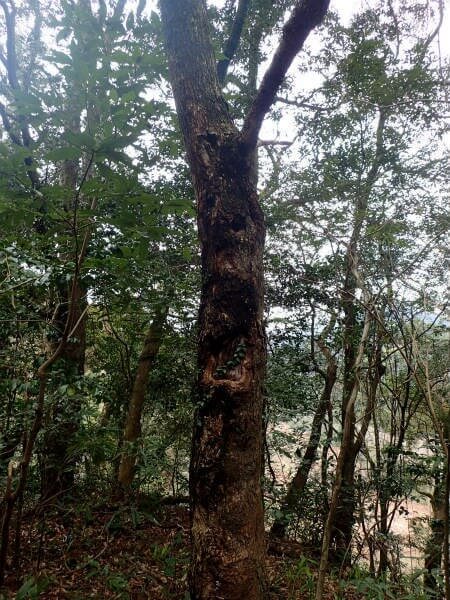

フィールドに到着。

ここはハルニレの群生ポイント。

前回2月の採集下見時期よりは緑が多くなったような気がします。

画像手前の大きなハルニレの木はよくノコギリクワガタが付いていた木です。

その近くに枯れ木と枯れ葉が堆積している場所を見つけました。

おそらくこういう場所の下には・・・

やはりいました。

カブトムシの幼虫です。

細い木に食い入っていました。

丸々と太ったカブトムシの幼虫。

良い大きさ、かなり立派な幼虫です。

ちなみにこの幼虫は♂でした。

国産カブトムシ幼虫の場合お尻から2番目の線と3番目の線の間に(v)のvマークがあるかないかで判別します。

(v)のマークがあるのがオス。

無いのがメスです。

国産カブトムシの幼虫は前回飼育必要分を採ったので、画像だけ撮影してそのまま同じ木の食い込み部分に入れ込んで戻しておきました。

このカブト幼虫が出て来た木の下から、

こんな甲虫が出て来ました。

ユミアシオオゴミムシダマシですね。

3センチにも満たない虫ですが、なかなか格好良い甲虫です。

その後もクワガタの姿を探して回りましたが、結局見つからず・・・。

市内では25℃もあったのですが、山間では全く空気も違っていて甘くはありませんでした。

しかしそれでも山の散策は気持ちの良いもの、

山間でも桜の花が見事。

ふきののとうは一足遅かったかな。

もう背丈が伸びきっていました。

ふきのとうは2月頃が良いですね。

こんな感じで今年4回目の野外採集を楽しみました。

市内では暖かくなって来たので出向いてみましたが、山間ではもう少し先のようですね。

でもシーズンまでもう少し!

またトライしてみたいと思います。^^

※この方法はあくまで私自身のやり方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

アスタコイデスノコギリクワガタの羽化報告です。

【飼育種】

和名:アスタコイデスノコギリクワガタ

学名:Prosopocoilus astacoides

産地:ジャワ島

累代:WF1

【親情報】

♀32mm(ワイルド個体)

【羽化体長】

♂52mm

【使用したエサ】

きのこマット

途中交換回数1回

【飼育で使用した容器】

300ccプリンカップ

【設定管理温度】

25℃前後

【羽化までにかかった時間】

1令投入後、約6ヶ月(合計7ヶ月程度)

<羽化までの手順>

幼虫状態で回収(1令)

↓

使用したエサはきのこマット。

300ccプリンカップで管理。

↓

途中1回の交換(きのこマット使用)。

↓

羽化 ♂52mm

上記、この流れで育てました。

特に難しい種ではありませんが、気を付けた点と言えば、

・管理温度(25℃前後をキープ)

・マットの乾燥

この点に気を付けて飼育しました。

無事に羽化してくれたとはいえ、このサイズはまだまだ小型。

菌糸やマット容量を多くすれば、もう少し大型が狙えたかもしれません。

とっても綺麗で美しいクワガタです。

是非機会がありましたら一度飼育してみては如何でしょうか?^^

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私:Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

3月に入り暖かい日が多くなりました。

こういう日には無性に外に出かけたくなり、宮崎を散策して来ました。

今回は数日に渡って散策した宮崎の様子をご紹介してみたいと思います。

ここは宮崎市平和台公園。

市内では良く知られている観光スポットの一つです。

広大な公園内には、広い湖畔があり風情があります。

公園内には鳩を始め、沢山の野鳥が飛来していました。

またこの公園の名物でもある埴輪があるのも平和台公園の特徴です。

公園内には至る所に色とりどりの花が植えられていて目を楽しませてくれます。

公園を出て市街地を散策してみると、

白い梅の花も満開!

とっても綺麗です。^^

こちらはピンク色花の梅の木。

素晴らしく立派な形状に見事に梅の花がマッチしていて風格があり、思わずしばらく見とれてしまいました。

こちらの寒緋桜にはメジロの姿も見られました。

活発に花蜜を吸蜜していました。

近くで見かけた猫ちゃん。

人懐っこくて、近づくとスリスリしてくれました。^^

花も咲き乱れ、動物たちも行動を活発にしてきているようですね。

もしかすると、もう少しすれば寒さに強いコクワやオオクワガタは活動を始めるかもしれません。

また近い内に下見がてらに山に行ってみたいと思います。^^

使用したアイテム

少し前になりますが、国産ノコギリクワガタ(本土:宮崎県産)が羽化しました。

今回はその時の羽化報告をしてみたいと思います。

【ノコギリクワガタ♂68mm】

【飼育種】

和名:ノコギリクワガタ

学名:Prosopocoilus inclinatus

【産地】

日本 宮崎県産

【累代】

WF1

【飼育したエサ】

EP-1100菌糸×2本

【幼虫初回令数】

1令投入

【途中エサ交換】

途中1回

(1本目投入から約4ヶ月後)

【管理温度】

25~27℃前後(最初の2ヶ月程度)

21~23℃前後(その後~羽化まで)

【羽化までにかかった時間】

1令投入後、約7ヶ月

(合計8ヶ月程度)

【羽化体長】

♂68mm

<羽化までの手順>

幼虫状態で回収(1令)

↓

使用したエサはEP-1100

↓

途中1回の交換(EP-1100使用)。

↓

羽化 ♂68mm

上記、この流れで育てました。

特に難しい種ではありませんが、気を付けた点と言えば、

・管理温度

・菌糸の雑菌周り等の注意。

この点に気を付けて飼育しました。

今回は菌糸ビン2本使っていますが、幼虫のエサ食いはオオクワやヒラタ等のドルクス系に比べると少なく、本来ならば交換しなくても良いような気がしました。

しかし投入後4ヶ月経過していたため、栄養価や雑菌などの面も考え、今回は交換することにしました。

そう考えると、最初の1本目は1100ccではなく800ccのボトルでも良かったかもしれません。

もう何度も飼育している種ですが、飼育する度に「あぁここはもう少しこうしておけば良かった・・・」等と反省点が見つかるものです。

飼育は奥が深いと改めて感じさせられます。

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私:Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

最近のコメント