先日より国産ものの割り出し結果を連続してご紹介していましたので、ここで一息ついて今日は国産オオクワガタの幼虫飼育&産卵方法についてご紹介してみたいと思います。

時期的にももうすぐ3月、春もそこまで迫っており、そしてクワカブシーズンもいよいよ本格化してくるころで す。 今日はクワガタ界を代表すると言ってもいいと思う「国産オオクワガタ」の飼育方法について紹介したいと思います。これから春になり、 産卵シーズンもやってくるので、参考にして頂ければ幸いです。

※過去の画像&データ重複でご紹介します事を御了承下さいませ。

【飼育種】

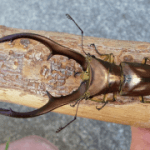

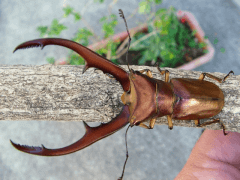

和名:国産オオクワガタ

学名:Dorcus hopei binoduosus

産地:日本国

累代:CB

【羽化体長】♂72mm、♀46mm

【使用するエサ】菌糸、マット

【設定管理温度】23~25℃前後

【羽化までにかかった時間】

♂1令後期投入して約10ヶ月(合計12ヶ月程度)

♀1令後期投入して約9ヶ月(合計11ヶ月程度)

まずは幼虫飼育から・・・。

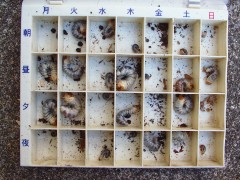

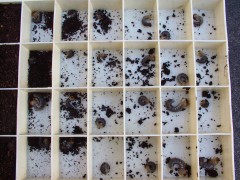

上記画像の個体は「きのこマット」で飼育しました。飼育はとても容易です。 温度管理をすれば冬は越冬せずそのまま育ち約1年ほどで羽化します。(マット飼育の場合)温度管理をしない場合、冬場に寒い所で管理した場合は、冬は成長せず、もう少し羽化までに時間を必要とします。また菌糸の方がより容易に大型が望めます。飼育コストは菌糸の方が高めですが、より大型を目指すならば菌糸飼育をお勧めします。

そして次に産卵セット方法ですが、オオクワガタの場合、材産みの種ですので、私の場合は基本的に材を入れたセット方法と、 菌床で産ませる方法の2パターンで行います。

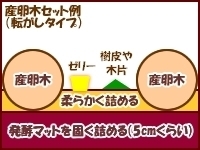

<材を入れたセット方法>

【産卵に使用するマット】マット+材2本程度

【産卵に使用するケース】クリーンケースL程度

【産卵管理温度】25℃前後

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りは柔らかく詰める。上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。材の頭が出るようにセット。

産卵セットは図示すると以下のような感じで組みます。(参考例です)

手順です

①マットをケース底面に固く5cmほど詰めます。フタマタ系は材産みが主体なのでマットは食が出来るマットならばなんでもOKです。針葉樹のマットでもOKですが、もし万が一幼虫が材よりこぼれ落ちた事態を考えて幼虫がスムーズに食可能な発酵マットが無難です。きのこMat 、くわMat 、完熟Mat 、黒土MatどれでもOKです。

②次に材を入れ、回りにマットを軽く詰めます。この画像で使用しているのはコナラ材2本です。少し柔らかめの材です。

③ゼリーと生体を入れて完成。

④真上からの画像です。

このようにマットをそこまで深く詰める必要はありません。いわゆる「転がし産卵」で十分です。

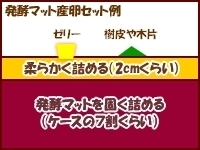

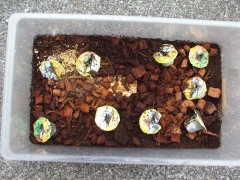

<菌床産卵でのセット方法>

【使用したケース】クリーンケースLサイズ

【使用した菌床】Basicクヌギブロックまるまる1個

【周りを埋め込んだマット】きのこマット、くわマット、完熟マットどれでもOK

【水分量】菌床はそのまま、マットは少し水分少なめ

【設定温度】24~25℃程度

産卵セットは以下のような感じで組みます。(参考例です)

①まずケースを用意します。このケースはクリーンケースLサイズです。

②次にケース底面にマットを入れます。底2~3cm程度敷き詰めます。今回使用したマットはきのこマットです。

③次に袋から出した菌糸ブロックを丸ごと入れます。 ケースに入りきらない場合は菌糸ブロックを削って入れてもOKです。

今回の場合産卵種がオオクワですので完全に埋めきる必要はありません。半分か1/3程度でOKです。

⑤ゼリー、生体♂♀を入れます。

⑥フタをして完成です。

【横から見た画像】

上記が産卵の手順です。

【菌床産卵の利点】

・セットが楽(産卵木の柔らかさや加水の手間が要らない)

・割り出しが楽(産卵木の割り出し時のように幼虫を潰すことも少なく、また手で楽に割り出せる)

・若令幼虫に最初から菌糸を摂取させられる。

菌床産卵の利点は何と言っても割り出しの楽さ、それと若令幼虫より菌糸を与える事が出来るという利点です。 ただ産卵数に関しては材産みの方が若干多い場合もあるような気もします。ただ過去には40頭近く産んだ例もあるので、どっちが良いとは一概には言えないのも事実です。

如何でしたでしょうか?上記が私の国産オオクワガタの飼育方法です。飼育のやり方は人それぞれです。あくまでご参考程度に見ていただければ幸いです。(^^)

使用したアイテム

Basicシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), Elementシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2015年2月24日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), Elementシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

本土産ミヤマクワガタの割り出しの結果パートⅢをご紹介したいと思います。本土産ミヤマは今回の割り出しが最後になります。

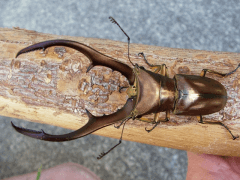

まずはおなじみ本土産ミヤマクワガタ♂の参考画像と、その産卵させたセット方法についてご紹介します。

【本土産ミヤマクワガタ参考画像♂72mm】

飼育種】

和名:本土産ミヤマクワガタ

学名:Luxanus maculifemoratus

<産卵セット時の方法>

【累代】天然ものWD♀を使用

【使用したマット】黒土マット

【使用した容器】クリーンケースL

【水分量】手でぎゅっと握って団子が出来て、 なおかつ水が染み出ない程度

【マットの詰め方】ケース底面10センチ程度固く詰めて上部3センチはフンワリと。

【設定温度】18~20℃前後

では産卵結果ですが、

<産卵結果>

幼虫18頭

今回は上記のような結果でした。幼虫はどれも小さく1~2令程度、大部分が1令でした。

<全体の感想>

今回は本土産ミヤマクワガタの最終セットを割り出しました。18頭、最初ケースをひっくり返した時はポロポロとこぼれ落ちて来たので、結構取れるかなと期待したのですが、あまり数は伸びなかったですね。それでも親♀は一生懸命頑張ってくれました。毎回言いますが、本当に感謝、感謝です。

今回の産卵セットもマットのみ(黒土マット)で行いました。産卵設定温度は本土産ミヤマに合わせて少し低めに設定しました。 18~20℃程度の温度帯でキープするように頑張りました。本土産ミヤマを産卵させるかどうかは、この低温管理がカギと言っても過言ではありません。特 に重要です!

幼虫の状態はまだどれも小さく1令幼虫のものがほとんどでした。しかしどの幼虫も元気でこれからもどんどん大きくなっていってくれるで しょう。

本土ミヤマクワガタの産卵セットは今回のが最終となります。全体的に見て産む個体と産まない個体の差がはっきりと出たような感じがします。今年ももう2月も終盤です。野外もののシーズンも近づいて来ましたので、今年も頑張って沢山産ませてみようかと思っております。(^^)

使用したアイテム

今日は最近続いている国産もの産卵シリーズで、今季初紹介となるアカアシクワガタの産卵結果をご報告したいと思います。

まずはアカアシクワガタ♂の参考画像と、その産卵させたセット方法についてご紹介します。

【個体参考例:アカアシクワガタ】

【飼育種】

和名:アカアシクワガタ

学名:Dorcus rubrofemoratus

産地:群馬県産

<産卵セット時の方法>

【累代】天然ものWD♀を使用

【使用したマット】完熟マット+クヌギ材2本

【使用した容器】クリーンケースL

【水分量】手でぎゅっと握って団子が出来て、 なおかつ水が染み出ない程度

【設定温度】18~20℃前後

【セット方法】ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りも固く詰める。上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。少し材の頭が出るようにセット。

セット方法を図示してみました。以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

んっ?ゼリーの所に親虫がいます。

ちょっと取り出して見てみます。

さすがに寒さに強いのか、まだまだ元気いっぱいですね。

では産卵セットを崩していきましょう。

まずはケースごとひっくり返します。

材を割り出していきますが・・・・・

<産卵結果>

幼虫0頭、卵0個

今季初のアカアシのセットからは上記のような結果でした。完敗です。。

<全体の感想>

今回はアカアシクワガタ1セットを割り出しました。今回は幼虫、卵、ともに0と、完敗でした。

今回の産卵セットはマット+材を使用した産卵で行いました。また産卵設定温度はアカアシに合わせて本土産ミヤマクワガタの設定温度と同様に18~20℃という設定に18~20℃程度の温度帯でキープするように頑張りました。アカアシクワガタを産卵させるかどうかは、本土産ミヤマクワガタと同様にこの低温管理がカギとお言っても過言ではありません。

今回は産卵0という結果なので、「でもこの温度帯で産んでないじゃないか?」というご指摘があるかもしれませんが、過去に産卵させ成功しているアカアシクワガタは皆この温度帯で成功しています。設定温度帯はこれで合っていると思っております。

ではなぜ今回産卵しなかったのか?

考えられるのは以下の点です。

・親♀のみの持ち腹産卵の為、♂との交配が成立していなかった。

・今回産卵させたのは1♀のみだったので、その♀そのものに産卵障害があった。

まず一番先に考えられることは、ワイルドの持ち腹産卵だったので、♂との交配が成立していなかったのかもしれません。私の場合、野外品入手のものはそのまま持ち腹で産卵させますので、もし仮にその親♀が♂と野外で交配が成立していなければ、それは当然産卵することはありません。今回の♀も同じだったかどうかは分かりかねますが、まだまだゼリーを食する位元気だった所をみると産卵にエネルギーを費やしたようには感じませんでした。

また実は今季アカアシの産卵セットは1セットしか組んでおりません。1♀しか入手出来なかったからと言い訳ではないのですが、これはどのクワカブでも言えることですが、入手した親♀全てが産卵成功するわけではありません。もちろん産みやすい種と産みにくい種などはありますが、それでも5~6割成功すればよい方だと私は思っております。

しかしアカアシクワガタに関しては私自身産卵は比較的容易な方だと思っておりました。事実、過去に産卵セットしたアカアシクワガタは5回ほどありましたが、どれも全てのセットで産卵成功しております。

ともあれ、失敗は失敗。今季のアカアシクワガタは完敗でした。また次季ではリベンジ出来るように頑張りたいと思います。まずは親♀をどれだけ確保出来るかという事が一番の課題でしょうね。頑張ります!!(^^)

使用したアイテム

今回は本土産コクワガタの割り出しの結果第4弾をご紹介したいと思います。今回は1セット割り出しました。すべて本土産コクワガタです。

まずは本土産コクワガタ♂の参考画像と、その産卵させたセット方法についてご紹介します。

【飼育種】

和名:本土産コクワガタ

学名:Dorcus rectus

産地:本土産

<産卵セット時の方法>

【累代】天然ものWD♀を使用

【使用したマット】完熟マット+クヌギ材2本

【使用した容器】クリーンケースL

【水分量】手でぎゅっと握って団子が出来て、 なおかつ水が染み出ない程度

【設定温度】25~28℃前後

【セット方法】ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りも固く詰める。上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。少し材の頭が出るようにセット。

セット方法を図示してみました。以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

では産卵結果ですが、

<産卵結果>

幼虫37頭、卵13個

今回のセットからは上記のような結果でした。数的にはかなり上々だと思います。(^^)

<全体の感想>

今回は本土産コクワガタ1セットを割り出しました。今回は卵も入れて50と、大成功でした。親♀も一生懸命頑張ってくれました。毎回言いますが、本当に感謝、感謝です。

今回の産卵セットもマット+材を使用した産卵で行いました。材にもマットにも幼虫が確認出来ましたが、どちらかとうと材の方に多く入っていました。 卵は全て材より発見したので、材の表面近くで孵化した幼虫が食していく内にマットの方に移行したのではないかと推測しております。

それにしても今回も幼虫も卵も多かったです。前に割り出したセットも同じように卵がたくさんあったので、この時期なのにまだ産み続けているということなのでしょうか?しかし今回の産卵セットの親虫は材の中で越冬体勢に入っていたので、さすがに季節を感じているのでしょう。今後再セットしても春までは産卵することはなさそうですね。

産卵設定温度は少し高めに設定しました。 25~28℃程度、ほとんど27℃帯でキープするように頑張りました。この時期は寒いので、エアコンは自動でつけっぱなしでした。

今回も今季最高の結果で満足しています。まだあと少し他にも産卵 セットしている本土産コクワガタもあります。また他の ケースについても後日割り出した時に改めてご紹介したいと思います。(^^)

使用したアイテム

今回は本土産コクワガタの割り出しの結果第3弾をご紹介したいと思います。今回は1セット割り出しました。すべて本土産コクワガタです。

まずは本土産コクワガタ♂の参考画像と、その産卵させたセット方法についてご紹介します。

【飼育種】

和名:本土産コクワガタ

学名:Dorcus rectus

産地:本土産

<産卵セット時の方法>

【累代】天然ものWD♀を使用

【使用したマット】完熟マット+クヌギ材2本

【使用した容器】クリーンケースL

【水分量】手でぎゅっと握って団子が出来て、 なおかつ水が染み出ない程度

【設定温度】25~28℃前後

【セット方法】ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りも固く詰める。上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。少し材の頭が出るようにセット。

セット方法を図示してみました。以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

では産卵結果ですが、

<産卵結果>

幼虫23頭、卵11個

今回のセットからは上記のような結果でした。数的には上々だと思います。(^^)

<全体の感想>

今回は本土産コクワガタ1セットを割り出しました。数的にはバラつきがありましたが、結果的には良かった方だと感じています。親♀も一生懸命頑張ってくれました。毎回言いますが、本当に感謝、感謝です。

今回の産卵セットもマット+材を使用した産卵で行いました。材にもマットにも幼虫が確認出来ましたが、どちらかとうと材の方に多く入っていました。 卵は全て材より発見したので、材の表面近くで孵化した幼虫が食していく内にマットの方に移行したのではないかと推測しております。

それにしても今回は幼虫も卵も多かったです。前に割り出したセットも同じように卵がたくさんあったので、この時期なのにまだ産み続けているということなのでしょうね。

産卵設定温度は少し高めに設定しました。 25~28℃程度、ほとんど27℃帯でキープするように頑張りました。この時期は寒いので、エアコンは自動でつけっぱなしでした。

今回もまずまずの結果で満足しています。コクワガタに関してはまだ産卵0の空振りがないのが続いています。嬉しいことです。まだあと少し他にも産卵セットしている本土産コクワガタもあります。また他の ケースについても後日割り出した時に改めてご紹介したいと思います。(^^)

使用したアイテム

2015年2月6日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

今回も前回に引き続き、本土産ミヤマクワガタの割り出しの結果パートⅡをご紹介したいと思います。今回も2セット割り出しました。

まずはおなじみ本土産ミヤマクワガタ♂の参考画像と、その産卵させたセット方法についてご紹介します。

【本土産ミヤマクワガタ参考画像♂72mm】

飼育種】

和名:本土産ミヤマクワガタ

学名:Luxanus maculifemoratus

<産卵セット時の方法>

【累代】天然ものWD♀を使用

【使用したマット】黒土マット

【使用した容器】クリーンケースL

【水分量】手でぎゅっと握って団子が出来て、 なおかつ水が染み出ない程度

【マットの詰め方】ケース底面10センチ程度固く詰めて上部3センチはフンワリと。

【設定温度】18~20℃前後

では2セットの産卵結果ですが、

<産卵結果>

1セット目:幼虫31頭

2セット目:幼虫0頭

今回の2セットからは上記のような結果でした。1セット目は31頭と今季最大数、満足できる結果です。ただ2セット目は0頭、こちらも今季初完敗という残念な結果でした。幼虫はどれも小さく1~2令程度、大部分が1令でした。

<全体の感想>

今回は本土産ミヤマクワガタ2セットを割り出しました。1セット目に比べて、2セット目は0頭と完敗。野外で交尾がうまくいっていなかったのでしょうか?それとも産卵セッティングが合っていなかったのか?・・・しかしブリードをしていると産卵数0というのは珍しくはありません。全ての親♀が産卵してくれるとは限らないですからね。。それでも親♀は一生懸命頑張ってくれました。毎回言いますが、本当に感謝、感謝です。

今回の産卵セットはもマットのみ(黒土マット)した産卵で行いました。産卵設定温度は本土産ミヤマに合わせて少し低めに設定しました。 18~20℃程度の温度帯でキープするように頑張りました。本土産ミヤマを産卵させるかどうかは、この低温管理がカギとお言っても過言ではありません。特 に重要です!

幼虫の状態はまだどれも小さく1令幼虫のものがほとんどでした。しかしどの幼虫も元気でこれからもどんどん大きくなっていってくれるで しょう。

まだこの他にもミヤマの産卵セットは後少しですがありますので、また他の ケースについても後日割り出した時に改めてご紹介したいと思います。(^^)

使用したアイテム

今日は本土産ミヤマクワガタの割り出しの結果をご紹介したいと思います。今回は2セット割り出しました。まずは本土産ミヤマクワガタ♂の参考画像と、その産卵させたセット方法についてご紹介します。

【飼育種】

和名:本土産ミヤマクワガタ

学名:Luxanus maculifemoratus

<産卵セット時の方法>

【累代】

天然ものWD♀を使用

【使用したマット】

黒土マット

【使用した容器】

クリーンケースL

【水分量】

手でぎゅっと握って団子が出来て、なおかつ水が染み出ない程度

【マットの詰め方】

ケース底面10センチ程度固く詰めて上部3センチはフンワリと。

【設定温度】

18~20℃前後

セット方法を図示するとこのような感じです。

<割り出し時の産卵結果の様子>

まずは割り出し前のケースの全体の様子です。

ケースフタを外した様子です。

親♀が見えました。すでに死亡し、バラバラになっています。お疲れ様でした。

マットをひっくり返した様子です。

マットの固まりを細かく砕いてよく探してみますが・・・・

見つかりません。。。もしや産卵ゼロか??・・・・

と思っていた時に、1頭発見!!

ズームアップしてみます。

初ミヤマ幼虫です。手に取って見てみます。

まだ小さいです。1令幼虫ですね。

その後、しっかりと探してみるものの、上記の幼虫の他に発見出来たのは4頭、合計5頭とう結果でした。何とも無念です。。

さぁ、気を入れなおして2セット目の割り出しです。まずは割りだし前のケース全体の様子です。

ケースフタを外した上面からの様子。

んっ?幼虫が上面に出てきています。

転倒防止の材の隙間からも、もう一頭見えます。これは期待出来るかも!!

既に死亡した親♀です。頑張ってくれました。感謝です。

ケースをひっくり返します。

崩していきます。。。

幼虫がいました!

ここにも!

ここにも。

ここにも。。続々見つかります!

一時仮保管用のルアーケースが次々に埋まっていきます。

小さいですが、とても元気です!

2セット目はようやく数が取れました。幼虫28頭でした。

無事2セットを割り出し完了しました。では2セットの産卵結果ですが、

<産卵結果>

1セット目:幼虫5頭

2セット目:幼虫28頭

今回の2セットからは上記のような結果でした。1セット目はかなり少なく5頭という結果。2セット目は幼虫が1セットめよりは多く28頭。幼虫はどれも小さく1~2令程度、大部分が1令でした。

<全体の感想>

今回は本土産ミヤマクワガタ2セットを割り出しました。1セット目は惨敗、2セット目にして少しは結果が残せたかなと感じています。親♀も一生懸命頑張ってくれました。毎回言いますが、本当に感謝、感謝です。

今回の産卵セットはもマットのみ(黒土マット)した産卵で行いました。産卵設定温度は本土産ミヤマに合わせて少し低めに設定しました。 18~20℃程度の温度帯でキープするように頑張りました。本土産ミヤマを産卵させるかどうかは、この低温管理がカギとお言っても過言ではありません。特に重要です!

割り出しですが、1セット目を割り出した際には、不吉な予感がしましたが、2セット目はある程度の数もキープ出来たので一安心です。ミヤマは低温で管理している為か幼虫の発育がゆっくりで、まだ1令幼虫のものがほとんどでした。しかしどの幼虫も元気でこれからもどんどん大きくなっていってくれるでしょう。

まだこの他にもミヤマの産卵セットはありますので、また他の ケースについても後日割り出した時に改めてご紹介したいと思います。(^^)

使用したアイテム

今日も前回に続き、本土産コクワガタの割り出しの結果をご紹介したいと思います。今回は3セット割り出しました。すべて本土産コクワガタです。

まずは本土産コクワガタ♂の参考画像と、その産卵させたセット方法についてご紹介します。

【飼育種】

和名:本土産コクワガタ

学名:Dorcus rectus

産地:本土産

<産卵セット時の方法>

【累代】天然ものWD♀を使用

【使用したマット】完熟マット+クヌギ材2本

【使用した容器】クリーンケースL

【水分量】手でぎゅっと握って団子が出来て、 なおかつ水が染み出ない程度

【設定温度】25~28℃前後

【セット方法】ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りも固く詰める。上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。少し材の頭が出るようにセット。

セット方法を図示してみました。以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

では3セットの産卵結果ですが、

<産卵結果>

1セット目:幼虫5頭、卵3個

2セット目:幼虫33頭、卵11個

3セット目:幼虫10頭、卵21個

今回の3セットからは上記のような結果でした。1セット目はかなり少なかったです。あまりに少なかったのは気がかりですね、もしかすると親♀が幼虫を食してしまったのかもしれません。

2セット目は幼虫が多く、大きいものは3令もいました。割と早々に産んでいたのだと思います。3セット目は卵の状態がかなり多かったです。親♀に産卵継続中のスイッチが入っているのかもしれません。

<全体の感想>

今回は本土産コクワガタ3セットを割り出しました。数的にはバラつきがありましたが、結果的には良かった方だと感じています。親♀も一生懸命頑張ってくれました。毎回言いますが、本当に感謝、感謝です。

今回の産卵セットもマット+材を使用した産卵で行いました。材にもマットにも幼虫が確認出来ましたが、どちらかとうと材の方に多く入っていました。 卵は全て材より発見したので、材の表面近くで孵化した幼虫が食していく内にマットの方に移行したのではないかと推測しております。

それにしても今回は卵が多かったです。温度管理はしているとはいえ、この時期ですらまだ産み続けているということなのでしょうか?越冬している様子もなく、まだまだ活動していましたので・・・。

産卵設定温度は少し高めに設定しました。 25~28℃程度、ほとんど27℃帯でキープするように頑張りました。この時期は寒いので、エアコンは自動でつけっぱなしでした。

今回もまずまずの結果で満足しています。コクワガタに関してはまだ産卵0の空振りがないのでとりあえず一安心です。まだ他にも産卵セットしている本土産コクワガタもあります。また他の ケースについても後日割り出した時に改めてご紹介したいと思います。(^^)

使用したアイテム

今日は本土産コクワガタの割り出しの結果をご紹介したいと思います。今回は2セット割り出しました。すべて本土産コクワガタです。

まずは本土産コクワガタ♂の参考画像と、その産卵させたセット方法についてご紹介します。

【飼育種】

和名:本土産コクワガタ

学名:Dorcus rectus

産地:本土産

<産卵セット時の方法>

【累代】天然ものWD♀を使用

【使用したマット】完熟マット+クヌギ材2本

【使用した容器】クリーンケースL

【水分量】手でぎゅっと握って団子が出来て、 なおかつ水が染み出ない程度

【設定温度】25~28℃前後

【セット方法】ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りも固く詰める。上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。少し材の頭が出るようにセット。

セット方法を図示してみました。以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

では2セットの産卵結果ですが、

<産卵結果>

1セット目:幼虫35頭、卵7個

2セット目:幼虫29頭、卵10個

今回の2セットからは上記のような結果でした。コクワガタにしては結構頑張って産んでくれたと思います。親♀はすべてのセットでまだまだ元気で生存していました。卵も多かったので、まだ産卵継続中なのでしょう。もう一度産卵セットを組めばまだまだ産んでくれそうですね。

<全体の感想>

今回は本土産コクワガタ2セットを割り出しました。結果的には良かった方だと感じています。親♀も一生懸命頑張ってくれました。毎回言いますが、本当に感謝、感謝です。

今回の産卵セットはマット+材を使用した産卵で行いました。材にもマットにも幼虫が確認出来ましたが、どちらかとうと材の方に多く入っていました。卵は全て材より発見したので、材の表面近くで孵化した幼虫が食していく内にマットの方に移行したのではないかと推測しております。

産卵設定温度は少し高めに設定しました。 25~28℃程度、ほとんど27℃帯でキープするように頑張りました。この時期は寒いので、エアコンは自動でつけっぱなしでした。

まだ他にも産卵セットしている本土産コクワガタもあります。また他の ケースについても後日割り出した時に改めてご紹介したいと思います。(^^)

使用したアイテム

先日よりご紹介している「飼育しやすい&お勧めの生体シリーズ」。二つ前の日記のレスに「クワガタバカさん」よりお勧めの生体のレスがついていました。クワガタバカさんのお勧めは「サキシマヒラタ」だそうです。

サキシマヒラタ、ご存じのとおり日本の南西諸島に生息する離島産ヒラタクワガタですね。離島産ヒラタクワガタは本土産ヒラタクワガタとは風貌が少し異なる部分があり、素晴らしい個体のものも多々あります。

ご紹介いただいたサキシマヒラタ以外にもタカラヒラタ、スジブトヒラタなどがあり、どれも個性的で魅力的なクワガタ達ですよね。クワガタバカさん、ご紹介ありがとうございました。(^^)

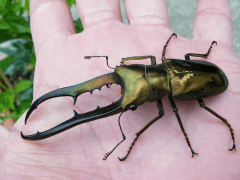

では今日はそのシリーズの中で外国産クワガタ編でもう少しご紹介したい種類がありますので、そちらを紹介してみたいと思います。

<Shiho的主観:飼育しやすい&お勧めの外国産クワガタ種>

★★メタリフェルホソアカクワガタ★★

<長所>

生体購入金額:比較的手頃(産地&色合いにより異なる)

熟成期間:後食して1ヶ月もすれば十分可能

産卵:マットのみでも産卵可能

産卵数:30~50程度

幼虫飼育:マットでも菌糸でも可能、容易に大きく育つ

幼虫期間:5~8ヶ月程度(※♂♀など個体差はある)

その他:♂は大型になる、フォルムが独特で格好良い

<短所>

生体寿命:比較的短い

管理温度:寒さには比較的弱い

幼虫飼育:♂の場合、大きく(長く)なる為、ある程度の大きい容器、もしくは工夫が必要

メタリフェルホソアカクワガタ、重量自体は軽量な部類に入ると思いますが、長い!ボディとアゴの長さのアンバランスさがとても格好良いと思わせるクワガタです。また産地、亜種によって色彩変化も多彩で、中でもぺレン島の個体は鮮やかなブルーやグリーンなどの個体も見られることもあり人気が高いです。

亜種によっては♂の大型サイズは90mmを超える個体も存在するほど大きく育ちます。幼虫飼育も比較的容易な種。弊社では、くわマット、きのこマット。菌糸でも大きくなります。

あくまで私の飼育方法ですが、マット飼育の場合、初令幼虫をまずマット入り広口600ccのビンに入れて約5ヶ月ほど管理。その後羽化の事も考えて私の場合は♂はマット入りPP1100cc程度に投入します。

ここで皆さん疑問に思われると思いますが、使用した容器、1100ccのスペースでは、大型が羽化する際、とても狭いように思われます。もちろんよ り大きな1400cc程度の容器で管理した方が一番良いのですが、場所とスペースの事を考えて、あえて1100ccの容器で管理しています。

ただ2本目のPP1100で管理した際は、大型の個体の場合は、最後の蛹化時にボトルを横に倒しています。その際、ボトルの上面(ふたぎりぎり)まで マットを追加投入し、隙間をなくします。こちらの推測どおり横長に蛹室を作ってくれてそのまま蛹化~羽化。長い体長でも問題なく羽化してくれています。

如何でしたでしょうか?今日はメタリフェルホソアカクワガタをご紹介しました。どちらもとても素晴らしく格好良い種ですので、皆様も機会がございましたら、是非飼育してみませんでしょうか?(^^)

使用したアイテム

Basicシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), Elementシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2015年1月21日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), Elementシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

最近のコメント