今年の夏に私自身が九州・宮崎県で採集した本土ヒラタクワガタ。

ワイルドの♀を持ち腹にて産卵させ、幼虫飼育を行っております。

マット飼育と菌糸飼育どちらも行っておりますが、今回はその幼虫飼育途中の様子を経過観察といった形で少しご紹介してみたいと思います。

宮崎県産本土ヒラタクワガタ♂参考画像

(2016年度 野外採集個体)

宮崎県産本土ヒラタクワガタ♀参考画像

(2016年度 野外採集個体)

【飼育種】

和名:ヒラタクワガタ

学名:Dorcus titanus

【産地】

宮崎県産

【累代】

WF1(野外品♀の持ち腹産卵幼虫)

【飼育しているエサ】

きのこマット

【使用している容器】

ガラス瓶1000cc

【幼虫初回投入日】

H27/9/24

【管理温度】

25℃前後

9月24に産卵セットを割り出し後、1000ccのガラス瓶にてきのこマットにて飼育しております。管理温度は25℃前後ですが、同時にオオクワガタを産卵させていた時もあり、その時は27℃位まで上がっていた時もあります。

H27/1/10現在の本土ヒラタ幼虫の様子

現時点で幼虫投入後、約3ヶ月と少しが経過。

ビン底から見た幼虫の様子

側面から見た幼虫の様子。

令数は既に3令になっております。

幼虫自体はまだまだ白く身体にも張りがあり、動きも活発ですので、蛹化するのはまだ先のように思えます。

マットも既に3ヶ月程度経過しているので、そろそろ交換時期かな。

このままたっぷりエサを食べてすくすくと成長して欲しいものですね。(^^)

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

今までこの日記ではクワガタやカブトムシの成虫(特に日本産)については色々と特徴等をご紹介しておりましたが、幼虫に関してはほとんど紹介していなかったように思います。

実は私も幼虫の顔(頭)を見て、それが何の種類なのかを判別する自信は全くありません。

種類によってどういう特徴があるのか?

私も幼虫の顔(頭)を見て、それが何の種類なのかを判別する自信は全くありませんので、その詳細の説明ではありませんが、今後幼虫を入手した際には【幼虫観察シリーズ】という名の元に幼虫の姿をご紹介してみたいと思います。

宜しければ皆様もご一緒にご覧頂ければ幸いです。

※入手出来る幼虫はその時に応じますので、令数が異なる場合があります。また個体差もあると思いますので、あくまで参考画像としてご覧頂ければ幸いです※

さて、記念すべき初めての【幼虫観察シリーズ】

第1回目は【キュウシュウオニクワガタ】です。

キュウシュウオニクワガタ成虫♂参考画像

【種類】

キュウシュウオニクワガタ

【令数】

2令(画像の幼虫)

キュウシュウオニクワガタの頭画像(2令)

キュウシュウオニクワガタ幼虫の全体像(2令)

上記がキュウシュウオニクワガタ幼虫の画像です。

この幼虫はおそらく2令幼虫だと思われました。

幼虫の事に関してはやはり私はど素人ですね。

頭を見て、特徴をどう説明したらよいのかを思いつきません。

なので大変恐縮ですが、このような感じの幼虫であるということをご観察頂ければ幸いです。

如何でしたでしょうか?

過去10数年の飼育日記の中であまり触れていなかった幼虫の姿のご紹介。

今後も少しずつではございますが、入手出来た時には【幼虫観察シリーズ】という名の元でご紹介できればと思っております。

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

新年あけましておめでとうございます!

2017年度が始まりましたね。

年度末~年始はごゆっくり過ごされましたでしょうか?

飼育、採集、イベント、接客業務、ブログ等やることは沢山ありますが、一つ一つ頑張っていきたいと思っております。

とりあえずご挨拶までになりますが、本年度もどうぞよろしくお願い申し上げます。

飼育日記担当:Shiho

使用したアイテム

12月最終週です。

実際の月夜野営業日(12月28日)より少し早いですが、2016年度の飼育日記の方は大変恐縮ではございますが、今回の記事にて仕事納めとさせて頂きたいと思います。

先日の日記でも書きましたが、今年は採集活動にイベント、お電話やメールでの対応にと、幅広く皆さんと触れ合えることが出来て大変充実した日時を味わうことが出来ました。

来年度も更なるチャレンジをしていきたいと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

それでは皆様、良いお年をお迎え下さいませ。

また来年お会いしましょう!

飼育日記担当:Shiho

使用したアイテム

早いもので、来週で今年度も終わりになろうとしています。

皆様にとって今年はどんな年でしたでしょうか?

初めてクワガタ、カブトムシ飼育を初めた方、憧れの生体を手に入れた方、目標とされるサイズ作出を達成された方、いろんな思いの方がいらっしゃるでしょう。

私にとっても新しく色々な出来事があった年でもあります。

過去の日記からも分かるように、私は通常は九州の宮崎県に在住しておりますが、今年は本社である群馬県近郊での野外採集挑戦を長期間に渡って行うことが出来たのも大きかったのではないかと思います。

群馬県産ノコギリクワガタ♂69mm

群馬県産ミヤマクワガタ♂72mm

今年群馬県で採れた大型個体は、ノコギリクワガタ♂69mm、ミヤマクワガタ♂72mmでした。

私が採集活動する宮崎県では♂70mmクラスが採れるのはそう難しくはありませんが、群馬県ではなかなかお目にかかれないサイズ。

とはいっても私自身、群馬県でそんなに採集したわけでもなく、期間的にすると昨年、今年も含めて約1ヶ月程度なので、長年この地域で採集されてる方にとっては、「まだまだそんなサイズ大型じゃないよ~、もっと沢山いるよ~」とおっしゃられる方もおられると思われますが、あくまで私個人の感想ですのでご了承頂ければ幸いです。

その他にも沢山採れました!

またその他の採集方法では、

バナナトラップによるカブトムシ採集の成功!

ライトトラップによるクワガタ、カブトムシ採集の成功!

など、色んなことにチャレンジしました。

バナナトラップ、ライトトラップ、特にライトトラップは群馬県での初挑戦だったので、飛んで来て来るか心配でしたが、カブトムシにおいてはまずまずの成果を得ることが出来て良かったと思います。

しかし残念だったのはクワガタの方でした。

まぁこちらはライトトラップした時の天候コンディションも悪かったので、仕方ないといえば仕方ないのですが、もう少し数が見たかったですね。

来年はもう少しコンディションとトラップ場所を選びつつ、再挑戦出来ればと思っております。

このような感じでとても充実した群馬県での採集活動を味わうことが出来ました。

この採集の際、お世話になった群馬月夜野きのこ園本社のスタッフ、群馬県の友人で造園業務を行っているO氏、採集途中で出会い、色々とお話を伺わせてくれたT氏。いろんな出会いがあって得られた成果だと実感しております。本当にありがとうござました。

また来年度も是非挑戦した、新ポイントを発見したり、今年以上の大型クラスをお目にかかりたいと思っている、そんな私です。

また来年も群馬採集に挑戦したいと思っています!

※この採集方法や考えはあくまで私自身のやり方です。人によって採集方法や考え、採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

つい先日、お客様とお電話でお話ししている際に、「とってもキレイなニジイロクワガタに興味があります。ニジイロクワガタって飼育難しいのですか?」とご質問を受けました。

ニジイロクワガタ、七色に輝くそのキレイな風貌は外国産クワガタの中でも人気が高いようです。

過去にも何度もこの飼育日記上で取り上げているニジイロクワガタですが、ご質問があったので、今回の飼育日記では最も有名な種類の一つ、ニジイロクワガタの飼育方法についてご紹介したいと思います。

※過去の日記記事と重複する内容がございます。大変恐縮ですが、予めご了承下さいませ※

【飼育種】

和名:ニジイロクワガタ

産地:オーストラリア

いまや外国産クワガタ種の中でも有名な種のひとつと言えるでしょう。ニジイロクワガタです。その名の通り、ボディはニジイロに光り輝きまるで日本のヤマトタマムシのような色彩と輝きを放ちます。残念ながらもう野外品は輸入されることはないと思われますので、今市場に残った個体達でどこまで累代を伸ばしていけるのかが課題となりそうです。

飼育は幼虫飼育、産卵共に容易な種です。では共に見ていきましょう。

<幼虫飼育>

【お勧めのエサ】

くわマット、きのこマット、菌糸E-800

【飼育容器】

800~1100cc程度の容器など。

【えさ交換回数】

途中1回程度

【設定温度】

23~25℃前後

【羽化までにかかった時間】

2令投入して約5ヶ月(合計約7~8ヶ月)

まず幼虫飼育ですが、とても容易な種。弊社のマットでは、くわマット、きのこマット、菌糸でよく育ってくれます。特に菌糸はよく合います。

マットを入れる容器も私の場合は800cc程度のブロー容器にマットを入れて飼育すればOKです。菌糸の場合は菌糸ビンE-800の大きさで大丈夫だと思います。管理温度は23~25℃程度で管理。夏場の高温と冬場の極度の低温には注意が必要です。ただ寒さにはかなり強い種だと認識しております。

<蛹化前の暴れ>

先日の日記のコメントに毎度おなじみのPuffinさんからもご質問がありましたが、ニジイロクワガタが蛹になる前、いわゆる蛹化前は幼虫の暴れがひどくなることが多いことで有名です。

上記画像の菌糸ビンは幼虫の暴れによりオガ化してしまった菌糸ビンです。

このようにニジイロクワガタは蛹化前は暴れがひどくなることが多いのですが、これは成虫、蛹になる為には必要な行動です。

菌糸がなくなってしまったと判断し、菌糸ビンを新しいものに交換しても、おそらくはまた同じ行動を繰り返すと推測されます。

なので3令終期になり黄色味を帯びて来た幼虫がこのような行動を起こしたら、蛹化前の暴れかもしれないと推測し、そのまま見守ってあげるのが賢明だと考えます。

通常ならば遅くても10日位もすれば、蛹室を作り出すはずですが、どうしても暴れがひどくいくら待っても落ち着かない場合には、少し管理温度を低め(今の管理温度よりマイナス3~5℃)にすると落ち着くこともありますので、有効な手段の一つと言えると考えています。

<産卵方法>

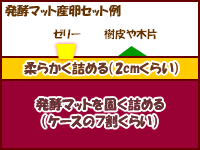

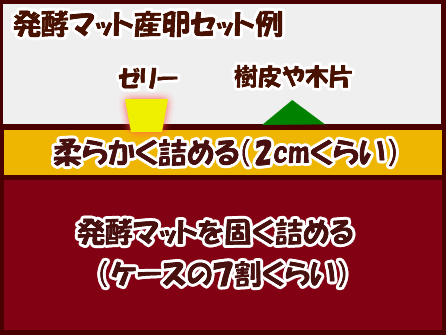

★マットのみで産卵セット組んだ場合★

【産卵に使用するオススメマット】

くわマット、完熟マット

【産卵に使用するケース】

クリーンケースS~M

【産卵管理温度】

25℃前後

【水分量(湿度)】

多からず少なからず

※マットを手で握って固まり、水が染み出ない程度

【セット方法】

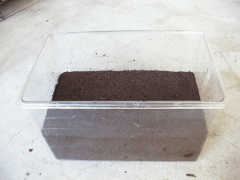

ケース底面を深さ7割位で固く詰める。残りの1割程度はフンワリと。

図示すると以下の様な感じになります。

画像でちょっと分かりやすく順をおってみてみましょう。

★材を使用して産卵セット組んだ場合★

【産卵に使用したマット】

くわマット、完熟マット+材1~2本程度

※材はクヌギ材、コナラ材など

【産卵に使用するケース】

クリーンケースS~M

【産卵管理温度】

25℃前後

【水分量(湿度)】

多からず少なからず

※マットを手で握って固まり、水が染み出ない程度

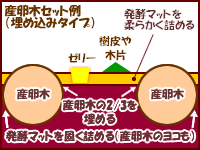

【セット方法】

ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りも固く詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。

少し材の頭が出るようにセット。

画像で紹介すると・・・

このようなかんじです。

セット方法を図示すると以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

産卵は私の場合は主にマットのみで行っていました。ただ他の人に聞いてみると材を入れた方が良いという方もいらっしゃいました。その場合、材は柔らかめの材を使用する事をお勧めします。セットして約1ヶ月~1ヶ月半もすれば、ケース側面や底面に幼虫が見えてくると思います。

但し材全てに産卵していた場合は材に入り込んでしまっているので外側からは幼虫が確認出来ません。その場合は2ヶ月ほどして一度材を掘り起こしてみて下さい。材に産卵の形跡があればそのまま割り出しを行ってもよいと思います。

いかがでしたでしょうか?ニジイロクワガタ。見た目からも分かるように色虫的要素が非常に高いクワガタですね。飼育も比較的容易なので、皆さんも、もし入手出来る機会がありましたら是非挑戦してみては如何でしょうか?(^^)

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

Basicシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), Elementシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2016年12月16日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), Elementシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

お客様からのご質問の中に、

「クワガタを産卵セットを組んだ後、そのまま方っておいても羽化は可能ですか?」

というご質問を受けることが度々あります。

産卵セット後のいわゆる

ケース飼いによる多頭飼育です。

私自身、国産カブトムシの多頭飼育は経験しておりましたが、基本的にクワガタの幼虫は単独飼育をするので、この手の質問にはお答えが出来ていませんでした。

小型のクワガタならば産卵セット後のそのまま羽化でも可能ではないかと考え、敢えて本土コクワガタによるテストを行ってみました。今回の飼育日記ではその時の様子をご紹介してみたいと思います。

今季春頃に産卵セットした本土産コクワガタ。

産卵木もボロボロになり、産卵されている事は確実でしたので、今回はあえて割り出さずに羽化させてみようと思い、そのままにしていました。

産卵セットを放ったらかしにしておいたらどうなるのか?いわゆる放ったらかしの多頭飼育を試みたわけです。

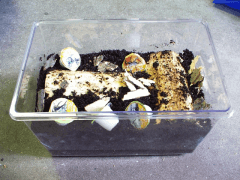

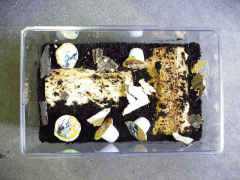

産卵セットを開始してからほぼ9ヶ月。

ケース底面を見てみると、蛹室がいくつか見え、どれも成虫になっているようだったので、思い切ってケースを暴いてみることにしました。

途中加水などはしなかったのでマットは乾燥気味ですが、何とか水分はまだあるようです。親♀用に置いていたゼリーなどは除去してあります。

左側の産卵材片をひっくり返してみると、

いました。本土コクワガタ♀の新成虫です。

手に取ってみます。

さすがに新成虫、ピカピカでとてもキレイです。

さて他の個体はまだ蛹室の中みたいですので、小さなマドラーを使って少しずつ掘り起こしていきます。

固い部分を発見。おそらく蛹室の上部分だと思います。

そーっとけずってみると・・・・

覗いてみると・・・

コクワガタ♂の大あごが見えました。

赤い、羽化したてのようです。

本来ならば、そのままにしておくのですが、ここは産卵セット内ですので、個別に管理する為に取り出すことにします。そーっと慎重に蛹室を崩していきます。

手のひらにそーっと乗せてみます。

まだ羽も固まっておらず、とても柔らかい。お尻も完全には引っ込んでいません。少し力を入れただけで潰れてしまいそうです。まだ黒くなっていませんが、この赤っぽい状態でもとても美しい。とてもキレイです。体長はなかなか大型ですね。♂40mm位はありそうです。

次に別の蛹室を掘り出していきます。

でも全ての個体が順調なわけではありません。この個体は羽化不全により死亡しています。

結果、新成虫が

♂:5頭

♀:9頭

合計14頭出てきました。

ちなみにこの時組んだ産卵セットの内容は

<産卵セット~羽化時までの内容>

【累代】

天然ものWD♀を使用

【羽化までにかかった時間】

産卵セット開始より約8ヶ月

【使用したマット】

完熟マット+クヌギ材2本

【途中での加水】

無し

【使用した容器】

クリーンケースL

【水分量】

手でぎゅっと握って団子が出来て、なおかつ水が染み出ない程度

【設定温度】

25℃前後

【セット方法】

ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りも固く詰める。上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。少し材の頭が出るようにセット。

セット方法を図示してみました。以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

こんな感じで組みました。

如何でしたでしょうか?

今回、「産卵セットを組んだ後、幼虫を放置していたら、ちゃんと羽化するのか?」

このテーマを確認したくてやってみましたが、結果的には思いのほかまずまずの結果がでました。

この放置した産卵セットからは計14頭の本土コクワガタ成虫がそのまま羽化。

クヌギ材2本と、完熟マットをエサとし、羽化しました。

しかし多頭数の幼虫が羽化するにはクヌギ材2本では少ないようですね。

材は全て食いつくされており、その後幼虫はマットへと移動し、そこでさらに育ち、羽化した様子です。

また羽化した頭数も14頭ですので、そこまで数は多くありません。本来のコクワガタの産卵数から考えると、やはり途中での死亡がかなりあったのではないかと推測されます。

上記の産卵セット内容で、そのまま羽化まで管理するとなると、やはり少しエサ不足になるような気がします。なので最初の産卵セッティングの段階でマットを少し多めに入れてやるとエサ不足も多少は軽減されるのではないかと思います。

今回の結果を私なりに考えると、

「本土コクワガタクラスの小型クワガタならば、産卵セット後のそのまま羽化も可能だが、最後まで育って羽化する個体は少なくなるように感じました」

産卵した幼虫をなるべく無事に羽化させるには、やはり適度な時期に割り出して、個別飼育してやるのが一番数的も多く羽化させられるのではないでしょうか。

ともあれ、無事に羽化してくれてありがとうですね。(^^)

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

幼虫を飼育している際に、この下の画像の様な感じになったことはありませんか?

【菌糸ビンAとします】

皆さんは菌糸ビンがこのような状況になった場合、どのような考えが浮かぶでしょうか?

①幼虫が菌糸を食べてしまい、白い菌糸部分がなくなった。

②幼虫が暴れてしまい、白い菌糸部分がなくなった。

この場合、私の考えではございますが、私は②を疑います。

なぜなら、この菌糸ビンの白くない部分(茶色いオガの部分)は、食べた後の糞等によって出来た食痕等ではなく、ただ単に幼虫が暴れて白い菌糸部分をぐちゃぐちゃにしてしまって出来た可能性が高いと考えます。

ちなみに通常にきちんと食して出来た食痕は下の画像のようなものになる事が多いです。

勿論全ての黒い部分が糞だけというわけではございませんが、菌糸ビン自体に落ち着きがあり、キレイな黒色をしているでしょう。

菌糸ビンAの状態を私は、「幼虫の暴れ(あばれ)」と言っています。

では「幼虫の暴れ」とは何でしょうか?

既に皆さんの中にもご存じの方もいらっしゃると思いますが、幼虫には「暴れ(あばれ)」という行動を起こす場合があります。

では、「暴れ」はどのような時に起きるのか?

①新しい菌糸ビンに投入後の暴れ

②エサが合わない事による拒食による暴れ

③ビン内温度が高くなり、苦しくなっての暴れ

④菌糸ビン内の酸欠(酸素不足)による暴れ

⑤幼虫が病気になって苦しんでいる時の暴れ

⑥3令後期幼虫による蛹化前の暴れ

等々「暴れ」には様々な理由があって起きています。

勿論上記以外の理由時にも「暴れ」が起きる事はあるとは思いますが、私的に考えて大体が上のような原因が理由で「暴れ」が起きると考えています。

問題の今回の菌糸ビンAについては

⑥3令後期幼虫による蛹化前の暴れ

をまず疑いました。

幼虫が3令後期になっていた場合、成長過程の行為として蛹化前にはほとんどの幼虫が少なからず「暴れ」を起こすと考えます。自分の周りを耕かし、キレイになめして、蛹室となる部屋を作る為の行為です。

②~⑤による暴れの場合は、幼虫の不具合の発生による暴れなので、それなりの対処が必要な場合もあります。

しかし①と⑥の暴れについてはこれは少なからず必ずしも起こる現象だと考えています。

今回は3令後期の幼虫ということもあって、そろそろ蛹になるのかもしれないと考え、⑥の「蛹化前の暴れ」を第一候補として疑いました。

この菌糸ビンAのような感じになった場合、いくら菌糸ビンの白い部分が無くなってしまったからといって、新しい菌糸ビンに交換することはお勧めしません。

もし新しい菌糸ビンに交換したとしても同じことを繰り返す可能性が高いと思うからです。

実際、交換をせずにそのままにしておいた菌糸ビンAの様子を追ってみました。

0日目

菌糸の白部分は耕かされ、茶色くオガ化状態になっています

↓

3日後

蛹室の部屋位置を決めたのか、ビン側面に沿って部屋を作り出しました感じがします

↓

6日後の様子

幼虫も蛹室の位置を決め、蛹室を作っています。すでにキレイな蛹室が出来はじめています。

この菌糸ビンAの幼虫はとりあえずこれで一安心です。後はキレイに蛹室を完成し、前蛹~蛹化~羽化という経路をたどってくれることでしょう。

如何でしたでしょうか?今回は「幼虫の暴れ」についてご紹介してみました。

簡単にまとめると、

・幼虫の暴れは様々な原因が元でなるパターンが多々ある。

・幼虫自体の不具合の場合には対処が必要な事がある。

・新しい菌糸ビン投入時や3令後期の暴れは、ビン交換等はせずに、そのまま見守った方が良い場合が多い。

ということでした。

飼育をしていると様々なパターンがあると思いますので、上記でご紹介したやり方には当てはまらないこともあるかもしれませんが、ご参考程度に読んで頂ければ幸いです。

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

外国産のミヤマクワガタと言えば、まず思い浮かべるのがユーロミヤマ。

今回はそのユーロミヤマの中でもミ特に人気の高いユダイクスミヤマクワガタの産卵結果と割り出しの様子をご紹介したいと思います。

【飼育種】

和名:ユダイクスミヤマクワガタ

学名:Luxanus cervus judaicus

<産卵セット時の方法>

【親のサイズ】

♂85mm

♀48mm

【累代】

CB

【交尾方法】

ハンドペアリング

【使用したマット】

完熟マット

【お勧めの容器】

クリーンケースL

【水分量】

手でぎゅっと握って団子が出来て、かつ水が染み出ない程度

【マットの詰め方】

ケース底面7割程度固く詰めて上部3センチはフンワリと。

【設定温度】

18~20℃前後(※重要)

セット方法を図示するとこのような感じです。

次に実際に割り出しの時の様子をご紹介したいと思います。

<割り出し時の産卵結果の様子>

ケース側面の様子。

ちょっと画像が見えにくいですが、3頭の幼虫が確認出来ます。

産卵ケースをひっくり返しました。

幼虫の姿が確認出来ます。

幼虫は2令幼虫になっていました。

ルアーケースに入れていきます。

今回このセットからは、

<産卵結果>

幼虫27頭

幼虫27頭を回収。

27頭の内、ほとんどが1令幼虫というような結果でした。

<全体の感想>

今回ユダイクスミヤマクワガタの産卵セットを割り出し、27頭の幼虫を回収することが出来ました。幼虫はまだほとんどが1令幼虫でした。

ユダイクスミヤマは国産のミヤマクワガタよりも飼育的には容易な方だと言われていますので、その割には27頭は少し少なかったように思えました。

とはいえ、頑張ってくれた♀には感謝感謝です。

今回の個体はワイルド個体では無かったため、交尾をさせる必要がありました。

過去の日記でも何度も紹介しておりますが、交尾方法には、

★★ハンドペアリング★★

♂と♀を人間の手で直接誘導し、その場で交尾をさせる方法

★★同居ペアリング★★

♂と♀を一定期間小型のケース等に一緒に入れて、自分達の意思によって自然に交尾を促す方法

の2種類があります。

今回のペアに関しては、まず最初にハンドペアリングを行ったところ、非常にスムーズにすぐに交尾を開始してくれたので、ハンドペアリングのみで交尾を完了することが出来ました。

大型のミヤマクワガタは結構気性が荒いです。(勿論個体差はあります)

過去にユーロミヤマ:ケルブス種、アクベシアヌス種のペアリングを試みた時は、♂が猛烈に攻撃を開始してしまい、♀を殺してしまった事がありました。

その経験も踏まえて、その後はハンドペアリングが可能な場合は、なるべくハンドペアリングで交尾を完了させるようにしております。

今後の幼虫飼育に関しては、産卵セットでも使用した完熟マットを中心にして、3令程度になったら少しずつきのこマットかくわマットをブレンドしつつ大型個体の羽化を目指してみたいと思っております。

ミヤマクワガタは低温で飼育する為、羽化までに少し時間がかかりますが、モチベーションを保ちながら頑張ってみたいと思います。

※今回ご紹介した飼育のやり方や、虫に対する考え方等はあくまで私Shihoの個人的なやり方や考え方であってそれを強要するものでは御座いません。あくまでご参考程度にご覧頂ければ幸いです。ご理解&ご了承の程、よろしくお願い申し上げます※

使用したアイテム

皆さんは、菌糸ビンやマット飼育でクワガタ&カブトムシの幼虫を飼育していて、外側から幼虫が全く見えない時、どうしているか気になったことはありませんか?

死亡しているのか?、蛹になっているのか?、既に羽化しているのか?私もとても気になる場合があります。

しかしだからといって蛹化前に近い幼虫ならば、掘り出すことによって蛹化や羽化に影響を与えるのも嫌だと考えてしまいます。

外側から食痕も見えない、動きがない。

中の幼虫が気になる菌糸ビン

そんな時、あくまでも私:Shihoのやり方ですが、ある方法で推測する事があります。

ただしこの方法は絶対に確実ではありません。あくまで私のやっている方法なので、あくまでも参考までに聞いて頂ければ幸いです。

やり方は簡単です。

菌糸ビン飼育を例に取って挙げてみまると、

菌糸ビンを優しく振り

その時の音の様子で判断する

ええっ??と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、これが中々当たる場合があるので、どうしても中身を確認したい時には私はよくこの方法をやっています。

その時の音はとは、どんな音なのか?

①音:「シーン」

振っても全く音がしない。

<推測>

「幼虫状態であるか、既に死亡してしまっている」可能性を考える。

②音:「コロコロ、モサモサ」

振ると中でコロコロ、モサモサと柔らかい音がする。

何回振ってもコロコロ、もしくはモサモサと音がする。

<推測>

「蛹化もしくは前蛹」になっている可能性を考える。

③音:「コロコロ~ピタッと音停止」

振ると最初の数回はコロコロと音がしたが、その後は音が止まってしまう。

<推測>

「すでに成虫になっている」可能性を考える。

最初はいきなり振られたので、油断していた成虫がコロコロと動くが、その後異変に気付き、手足で蛹室内で踏ん張る為音が消える。

※ただし完全に身体が固まってしまっている成虫の際には、手足を引っ込めたままのいわゆる「死んだふり」の状態をする場合があるので、そういう時には「コロコロ」という音がずっと続く場合がある。

如何でしたでしょうか?

私は上記の様な方法で調べて推測してみることがあります。

結果を知りたくて何度か掘り起こして調べてみると、勿論予想と外れている事もありますが、なかなか当たっている事も多いです。特に蛹になっている時は非常に分かりやすいですね。

しかし勿論、絶対に確実な方法ではありませんし、菌糸ビン内にいる幼虫を振る事はあまり良い事ではありません。

前蛹や蛹になっていたら、壊れやすいので振り回すのは危険な可能性もあると思います。

そう考えるとたとえ中の状況が分からなくても、例え死亡していたとしても、自然の流れに任せておくのが一番の方法かもしれません。

あくまでも私個人のやり方ですので、ご参考程度に聞いて頂ければ幸いです。

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

最近のコメント