今日は先日に続き、本土産カブトムシの産卵結果、第2弾をご紹介したいと思います。

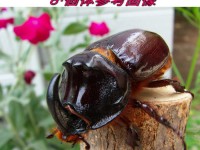

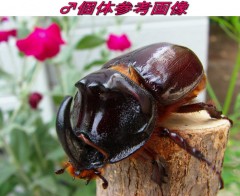

まずは先日の日記と同じ内容になりますが、本土産カブトムシの♂画像と産卵セット時のセッティング方法のご紹介から。。。

【飼育種】

和名:カブトムシ

学名:Trypoxylus dichotomus

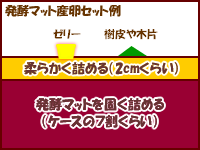

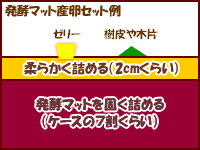

<産卵セット時の方法>

弊社のマット内でのお勧めは「完熟マットもしくは黒土マット」です。

国産のカブトムシはばら撒き産卵しますので、ヘラクレスのセット等のようにマットをそれほど固く敷き詰めなくても大丈夫です。 管理温度は25~28℃位がベストです。

【産卵にお勧めのマット】黒土マット、完熟マット

【産卵に使用するケース】クリーンケースL~LL

【産卵管理温度】25~28℃

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】ケース底面を固くつめ(ケースの2/5位、上部2/5はフンワリと敷き詰めます)

<割り出し時の産卵結果の様子>

今回は衣装ケースに産卵セット内のマットを出しました。

幼虫少なそうに見えますが、マットの中に結構隠れちゃったりしているんです。。。

死亡した親♀の画像です。

ご臨終さま。。よく頑張ってくれました。。。

大きくなった、3令幼虫。親♀との比較。

この親♀は比較的小型の成虫♀でしたが、それにしてもこの幼虫の大きさ!比較すると親♀をもはるかに超えて成長しています。

それにしても、この大きさの違い、ビックリですね!!

では気になる今回の産卵結果ですが、このセットからは

<産卵結果>

幼虫42頭

今回のセットからは42頭という結果でした。

前回同様に本土産カブトにしてはまだまだ少ない方だと思いますが、この親♀も、とても頑張ってくれました。本当に感謝感謝です。(^^)

<全体の感想>

今回も2回目となる本土産カブトムシの産卵セットを割り出しました。全部で42頭という、前回よりも少し少ない結果でした が、それでもまずまずといったところでしょうか。先にも書きましたが、産卵セットを組んだ日は9/14なので、2ヶ月半程度の経過ですが、幼虫の育ち具合には驚きました。前回の割り出し分の幼虫よりも今回の幼虫の方が育ちがよく見えました。本当に産んでくれて、ありがとうですね。(^^)

まだ他1セットだけ産卵セットを組んでいる本土産カブトムシのケースがありますので、またこれらの結果は後日改めてご紹介したいと思います。最後のセットは大量割り出しを期待しましょう。(^^)

使用したアイテム

先日本土産カブトムシの産卵割り出しを行いました。

今日はその時の様子をご紹介してみたいと思います。

まずは本土産カブトムシの♂画像と産卵セット時のセッティング方法のご紹介から。。。

【飼育種】

和名:カブトムシ

学名:Trypoxylus dichotomus

<産卵セット時の方法>

弊社のマット内でのお勧めは「完熟マットもしくは黒土マット」です。

国産のカブトムシはばら撒き産卵しますので、ヘラクレスのセット等のようにマットをそれほど固く敷き詰めなくても大丈夫です。 管理温度は25~28℃位がベストです。

【産卵にお勧めのマット】黒土マット、完熟マット

【産卵に使用するケース】クリーンケースL~LL

【産卵管理温度】25~28℃

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】ケース底面を固くつめ(ケースの2/5位、上部2/5はフンワリと敷き詰めます)

<割り出し時の産卵結果の様子>

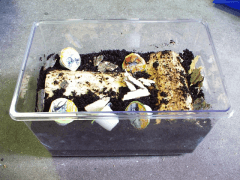

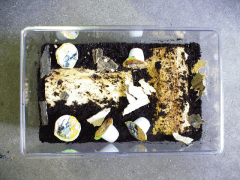

上ふたを開けた様子です。

画像右下の方に、すでに死亡している親♀の亡骸が見えます。

幼虫をズームアップしてみます。結構大きくなっています。これらはほとんど3令です。

手のひらに乗せてみます。この幼虫は3令初期位ですね。まだ皮膚が薄いです。

左が3令幼虫で、右が2令幼虫。

大きさにこんなに差があります。どちらの幼虫も同じ親からの子供ですが、産卵は一度に全部の卵を産み落とすのではなく、一日に数個ずつ、何日にも渡って行われるので、このように大きさにも個体差が出てきてしまいます。

では気になる産卵結果ですが、このセットからは

<産卵結果>

幼虫51頭

51頭という結果でした。

本土産カブトにしてはまだまだ少ない方だと思いますが、親♀はとても頑張ってくれました。感謝感謝です。(^^)

<全体の感想>

今回、本土産カブトムシの産卵セットを割り出しました。全部で51頭という結果でしたが、まずまずといったところでしょうか。産卵セットを組んだ日は9/14なので、2ヶ月少し経過している訳ですが、それぞれの幼虫で大きさにかなりの差があり、じっくりと日数をかけて産卵していることが分かりました。産卵は比較的容易な種です。元々日本に生息している種ですので、日本での環境では産卵させやすいというかんじでしょうか。。。産んでくれてよかったです。(^^)

まだ他にも産卵セットを組んでいる本土産カブトムシのケースがありますので、またこれらの結果は後日改めてご紹介したいと思います。

使用したアイテム

先日、お客様とお話しした際に、以下のような質問を受けました。

夏の間、山で子供とカブトムシとクワガタムシを採り、同じ大きなケース内で飼っていました。夏が終わり、そのカブトムシ、クワガタムシたちも皆お亡くなりになったので、飼育ケースを片づけようとしてケース内のマットをひっくり返したところ、中からゴロゴロとたくさんの幼虫が出てきました。全部混ざってしまっていてカブトムシの幼虫とクワガタムシの幼虫、どちらなのか分かりません。何かわかる方法はありますか?

カブトムシ幼虫とクワガタ幼虫の違い、確かに同じ形をしていますが、よーく見ると、何か所か異なる点があります。熟年の皆様ならばすでにご存じのことでしょうが、今日は初心者の皆様にも分かるように私の知っている範囲内ではございますが、ご紹介したいと思います。なおこの内容は過去の日記でも取り上げた事がありますので、文章&画像などが重複しますことをご了承下さいませ。では、始めたいと思います。。。。

クワガタの幼虫とカブトムシの幼虫では、見かけだけでも国産&外国産共にかなりの相違点があります。

以下の文章&画像でご紹介しますので、御覧下さいませ。

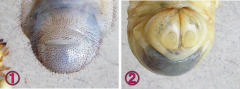

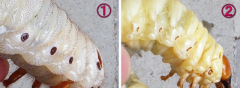

ちなみに

①カブトムシ(ヘラクレスオオカブト)

②クワガタムシ(アンタエウスオオクワガタ)

になります。

まずこちらの画像からですが、これは全体図です。

構図的に②のクワガタの方が大きく見えますが、実際は①のカブトムシの方が2倍以上大きいです。

カブトムシの方が気門(身体に見える点々です)がはっきりしています。

また②のクワガタの方が多少黄色っぽいのは3令の後期にあるためです。

幼虫は初令~2令~3令中期までは①のように白い色合いをしています。

これが蛹化が近づく3令後期になると②のように体色が黄色がかってきます。

次に頭の色合いの違いです。

簡単に言うと、クワガタはオレンジ(だいだい)色、カブトは黒っぽい色合いをしています。

最後にお尻(肛門)の形です。

ここは決定的ですね。カブトムシは横に割れ、クワガタは縦に割れます。

以上この様な点から、クワガタかカブト、どちらの幼虫か判断出来ると思います。

如何でしたでしょうか?上記の方法でカブトムシ幼虫とクワガタ幼虫とを判断しております。勿論、まだ他にも相違点があるかもしれませんが、あくまで私の知る限りの判断材料ですので、ご理解頂ければ幸いです。

また今度は、もしクワガタムシのみで幼虫が混ざってしまった場合、どの種類のクワガタ幼虫なのかを判断するのは、申し訳ございませんが私的には判断するのは難しいです。勿論、熟年の皆様の中にはどれがノコギリで、どれがヒラタ、どれがオオクワなどと判断可能な方も多数いらっしゃると思いますが、私はまだその判断基準を理解していません。申し訳ございませんが、ご理解&ご了承下さいませ。

ご参考にして頂けますと幸いです。(^^)

使用したアイテム

先日、お客様とお話した際に、以下のような質問を受けました。

ヘラクレスオオカブトを飼育して、産卵をさせた時、いついまで経っても孵化しない卵がありますが、この卵はこの先、孵化するのでしょうか?

卵の孵化、幼虫を心待ちにしている方にとっては、とても卵の孵化が待ち遠しいものですよね。その気持ちよく分かります。 今日はあくまで私、Shiho独自の考え方にはなりますが、採卵やその卵の孵化について、私の認識している範囲内でご紹介したいと思います。

<採卵とは?>

通常、ヘラクレスなどの大型種を産卵させる場合、たいていの皆様は採卵する方法を取られる傾向が強いと思われます。採卵とは、その名の通り、卵を採ること、つまり孵化前の卵を卵の段階で、人の手によって割り出し、取り出すことを言います。

<なぜ採卵しないといけないのか?>

本当ならば、そのまま孵化させるのが一番よいのですが、ヘラクレスなどの大型種の場合、♀でも体長が60~70mm程度あります。

たとえ衣装ケースほどの大きさで産卵セットを組んだとしても、活発に動き回る大型♀にとっては狭いもので、放っておくとすぐに産卵するためのスペースがなくなり、産卵がストップしてしまう可能性があります。

また狭いケース内を長期間にかけて動き回るので、先に産み付けた卵を♀自ら潜っていくことによって傷つけてしまう可能性もあります。

そこで、本意的ではありませんが、そういう問題点を少しでも軽減させる為に、人の手によって産んだ卵を卵のままで回収しようとするわけです。これを採卵と呼んでいます。

<採卵>

上記画像が採卵した卵たちです。

この場合、プリンカップ860ccに産卵セットで使用した同じ種類の新鮮なマットを軽く入れ、まずは無造作に卵を回収します。

そしてこれは、その卵をきれいなケースにマットを入れ、産卵セットと同様に固めて、マットにプラスドライバーなどで密集しないほどに等間隔で穴を空け、その穴に卵を落としいれた様子です。

※注意点※

この時使用するマットも産卵セットで使用した同じ種類の新しいマットで行うことが望ましいです。なぜならば、これから卵が孵化するまでの期間に少しでもダニなどの発生を少なくする方が良いからです。

産卵セットで使用していたマットでも構わないのは構わないのですが、すでに産卵セット時より幾分かは時間が経過してしまっているので、少なからずダニなども発生していると考え、あくまで私の方法ですが、このようなセッティングで行うようにしています。

後は、その卵の上から新鮮はマットをかぶせればOKです。マットをそのままかぶせるので、卵室の空間はなくなってしまいます。この卵室の空間をあえて再現したい方は、タイベスト紙等の水分をはじくような紙を上の画像の状態にかぶせ、その上からマットをかぶせるというやり方もありますが、私はその方法はあまり取りません。もし万が一その使用した紙にダニなどがついていたら・・・と思うからです。しかしあくまで私のやり方ですので、ご参考までに。

<孵化する卵としない卵>

そして、その後、1~2ヶ月放置してケース底などに幼虫が見えてきたら、回収します。しかし、産卵から2ヶ月近くも経過しているのに、全く孵化しない卵も多く存在します。

上記画像の卵は白くまん丸い形をしています。素晴らしく丸く白い卵。こういう形の時は有精卵、孵化する確率が高いと思われる卵です。

上記画像の卵は形もまん丸ではなく、少しいびつな形をしています。色合いもオレンジっぽくあきらに先ほど画像の白い卵とは違いがあります。

このような卵の場合、あくまで確率ではありますが、孵化しない可能性が高いです。卵のままで、2ヶ月も3ヶ月もずーっとこのままの状態で経過します。

管理温度にもよりますが、卵は産み落とされてから基本的に約2ヶ月以内で大体は孵化してきます。それ以降も孵化しない場合は、だめな卵の可能性が高いと思われます。ただしグラントシロカブトだけは卵の期間が半年程度かかる場合がありますので、そういう種も存在するということは認識しておいて下さいませ。

産まれた卵が全て孵化するということはほとんどありません。勿論孵化率の高い場合もありますが、低いときは孵化率が10%程度、もしくは0%、全く孵化しない卵も存在します。

これを防ぐ為には、

・親♂♀の熟成はしっかりとさせること

・親♂と親♀の交尾はしっかりとさせること

・累代の代重ねには注意すること

・近親交配は極力避けること

他にもまだあるとは思いますが、大体は上記のようなマイナス要素を少しでも減らした上で、産卵セッティングを組むのが望ましいと思われます。

如何でしたでしょうか?上記が私、Shihoが認識している卵の孵化に関わるものです。勿論違っていること、私が認識している事以外にもやり方などがあるかもしれませんが、あくまで参考程度に読んでもらえれば幸いです。(^^)

使用したアイテム

今日は、外国産のシカクワガタ、スペキオススシカの飼育方法についてご紹介したいと思います。

【飼育種】 和名:スペキオススシカクワガタ

【学名】Rhaetulus speciosus

【産地】タイ

スペキオススシカ、外国産シカクワガタの中でもフォルム、色合い共に大変美しい、とても人気のある種です。飼育は、幼虫飼育、産卵共に比較的容易な方で、羽化までの幼虫期間もそこまで長くありません。飼育スペースも800ccボトルの大きさもあれば十分に大型を羽化させることが可能です。

では幼虫飼育と産卵方法をご紹介します。

<幼虫飼育>

【お勧めのエサ】完熟マット、くわマット

【使用した容器】800ccのPPボトル

【えさ交換回数】途中1回程度

【設定管理温度】25℃前後

【羽化までにかかるおおよその時間】約8~10ヶ月程度

まず幼虫飼育ですが、材産みの種ですので、菌糸も合うと思いますが、私はもっぱらマットで飼育しています。お勧めは完熟マットとくわマットです。常時温度管理とマットの水分量さえ気を付ければ、羽化率は悪くはありません。

<産卵方法>

【お勧めの産卵マット】

完熟マット、くわマット、黒土マット+材1~2本程度

【産卵に使用するケース】クリーンケースL~M

【産卵管理温度】25℃前後

【水分量(湿度)】多からず少なからず

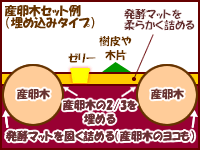

【セット方法】

ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りも固く詰める。上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。少し材の頭が出るようにセット。

画像で紹介すると・・・

このようなかんじです。

セット方法を図示すると以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

材は柔らかめの材を使用する事をお勧めします。セットして約1ヶ月~1ヶ月半もすれば、ケース側面や底面に幼虫が見えてくる場合もあるかもしれませんが、スペキオススシカはほとんどが材産み傾向が強いような気がします。材産みの場合、外側からは幼虫が確認出来ません。材からこぼれ落ちた幼虫のみがマットで確認出来ます。その場合は2ヶ月ほどして一度材を掘り起こしてみて下さい。材に産卵の形跡があればそのまま割り出しを行ってもよいと思います。

産卵数はあまり多い方ではありません。産卵させる材の大きさ(太さ&長さ)にもよるとは思いますが、私が産卵させてきた経験上では1♀あたり、最大でも40が最高でした。ほとんどが10~20頭程度の結果でした。

如何でしたでしょうか?スペキオススシカクワガタ、大あごのフォルムがとても美しいクワガタですよね。温度管理さえ大丈夫ならば、皆様も是非一度挑戦してみて下さいませ。(^^)

使用したアイテム

くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2014年11月11日

カテゴリー

使用したアイテム

くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

今日はアメリカのシロカブト種、ティティウスシロカブトの飼育方法についてご紹介したいと思います。

【飼育種】

和名:ティティウスシロカブト

ティティウスシロカブト、グラントシロカブトやヒルスシロカブトと同じくアメリカ大陸のシロカブト種の一つです。体長は♂で大きくても60mm後半~70mm程度、♀で~50mm程度とシロカブト種の中でも最も小型な種になります。

では幼虫飼育と産卵方法をご紹介します。

<幼虫飼育>

【お勧めのエサ】きのこマット、完熟マット

【使用した容器】1500cc程度のブロー容器など

【えさ交換回数】途中2回程度

【設定管理温度】25℃前後

【羽化までにかかるおおよその時間】

♂:8~12ヶ月程度

♀:8~12ヶ月程度

幼虫飼育は真夏、真冬などに温度管理対策が出来れば、とても容易な種。弊社のマットではきのこマット、完熟マットが合うようです。羽化までかかる期間も割と早く、管理温度で変化しますが、おおよそ 8~12ヶ月ほどで羽化してくるようです。日本の冬の寒さは厳しいと思いますので、常温飼育はお勧めしません。

<休眠期間>

このティティウスシロカブトにはグラントやヒルス等にはない、羽化後に長い休眠期間が存在します。グラントやヒルスは羽化して、ほぼ2ヶ月もすれば後食を開始しますが、ティティウスシロカブトの場合、約6~8ヶ月ほど休眠し、その後、後食を開始します。なので、羽化後は後食が開始するまでの管理も大事と言えます。

管理と言ってもさほど難しいことはなく、適正温度(18~27℃程度)で、マットの水分量に気を付けておけば大丈夫です。個体によって活動を始める時はばらつきがありますので、チェックはこまめにしておく必要があります。管理しているケースのマット上で、頻繁に徘徊するようになれば熟成してきた合図だと考えてもよいと思います。

<ペアリング>

あくまで私の方法ですが、私は♂♀ともに後食開始して約1ヶ月程度はじっくりとエサを食べさせます。その後、かなりのペースでエサ食いが大きくなってきたら、♂と♀をペアリングさせます。♂と♀の同居ペアリングもアリですが、私の場合はすべてハンドペアリングを行っています。ティティウスシロカブトは交尾欲も強いので、スムーズにハンドペアリングが行われやすいです。

では次は産卵セットの方法についてご紹介したいと思います。

<産卵セット方法>

【お勧めのマット】完熟マット、黒土マット

【使用するケース】クリーンケースL程度

【設定温度】25℃前後。

【産卵セットの内容】ケースの7割程度をほんのり固く詰める。残り2割程度はふんわりと。

水分量:適量(握って水が染み出ない程度)

図示すると以下の様な感じになります。

<採卵>

私の場合、このティティウスシロカブトでもトの場合、親♀が卵を潰さないように、セット後、2~3週間前後で採卵を行います。♀の潜りが悪い場合は最初の2週間~3週間ほど放っておく場合もありますので、あくまで目安です。

<卵の管理>

採卵した卵は、別の容器に入れ、管理します。

上記はプリンカップ860ccの中に採卵した卵を入れたものです。この上からマットをかぶせます。このように管理します。

このようにして、産卵セット~採卵、産卵セット~採卵・・と♀の体重が軽くなるまで産ませます。繰り返すと♀は死ぬまで産卵をしますので、死なせたくない場合は、ある程度で産卵セットを組むのをやめると良いでしょう。

大体このような感じで私は産卵を行っています。卵が取れるときは1♀より100近くの卵を回収する事がありますが、全て100%孵化す る事はありません。羽化率が良い時で80%程度、悪い時で50%程度です。産卵初めと産卵終盤では孵化率は悪く、産卵中盤では孵化率は安定する傾向が強い と思います。

如何でしたでしょうか?ティティウスシロカブト。羽化後の休眠期間が少々時間がかかるという問題はありますが、全般的にみてとても飼育のし易い種だと思います。皆様も機会がございましたら、是非一度飼育されてみてはいかがでしょうか?(^^)

使用したアイテム

きのこMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2014年11月7日

カテゴリー

使用したアイテム

きのこMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

今日は過去に飼育していた虫で、ヨーロッパサイカブトの飼育方法についてご紹介したいと思います。

ヨーロッパサイカブト、懐かしいですね。この個体達は2005年頃に飼育していた個体です。約9年前ですね。現在は植物防疫法で野外のものは輸入禁止になっているかもしれませんが、当時はサイカブト種は人気で、このヨーロッパサイカブトをはじめ、様々なサイカブトが入って来ていたものです。累代飼育が途切れていなれば、まだ飼育してらっしゃる方もいるかと思います。

では幼虫飼育と産卵方法をご紹介します。

<幼虫飼育>

【お勧めのエサ】完熟マット

【使用した容器】800ccのPPボトル

【えさ交換回数】途中1回程度

【設定管理温度】25℃前後

【羽化までにかかるおおよその時間】2令投入して約6~9ヶ月(合計8~10ヶ月程度)

幼虫飼育は非常に容易な種。羽化までかかる期間も割と早く、管理温度で変化しますがおおよそ 8~10ヶ月ほどで羽化してくるのも嬉しいところです。小型な種ですので、管理容器も小さくてすむのも魅力です。試したことはありませんが、日本の冬の寒さは厳しいと思いますので、常温飼育はお勧めしません。

<産卵セット方法>

【お勧めのマット】完熟マット、黒土マット

【使用するケース】クリーンケースM程度

【設定温度】25℃前後。

【産卵セットの内容】ケースの7割程度をほんのり固く詰める。残り2割程度はふんわりと。

水分量:適量(握って水が染み出ない程度)

図示すると以下の様な感じになります。

ヨーロッパサイカブトはとても多産な種です。1♀から100頭以上の幼虫が取れることもよくあります。管理温度さえ間違わなければ、ほぼ成功は間違いなしと言って過言ではないと思います。

如何でしたでしょうか?ヨーロッパカブト、その名のようにサイのような頭角が立派なとても可愛いカブトムシです。皆様も機会がございましたら、是非一度飼育されてみてはいかがでしょうか?(^^)

使用したアイテム

今日は少しマイナーな種になるかもしれませんが、小型ながらとても可愛いカブトムシ、「ベルティペスコフキカブト」の飼育方法いついてご紹介したいと思います。

【飼育種】

和名:ベルティペスコフキカブト

学名:Lycomedes velutipes

ベルティペスコフキカブト、小型種ではありますが、ビロードの体毛が美しく、とても可愛いカブトムシです。画像からはあまりよくは分からないかもしれませんが、一般的なカブトムシと比べて体高が低く、べったりと平らなかんじさえ受けます。♂の前足の爪は大きくとても力強いのが印象的です。

では幼虫飼育と産卵方法をご紹介します。

<幼虫飼育>

【お勧めのエサ】完熟マット

【使用した容器】500cc程度の容器があれば十分

【えさ交換回数】途中1回程度

【設定管理温度】25℃前後

【羽化までにかかるおおよその時間】2令投入して約6~7ヶ月(合計8ヶ月程度)

幼虫飼育は容易だと感じました。小型種ならではの省スペースで済むのは助かります。羽化までかかる期間も割と早く、管理温度で変化しますがおおよそ8ヶ月ほどで羽化してくるのも嬉しいところです。試したことはありませんが、日本の冬の寒さは厳しいと思いますので、常温飼育はお勧めしません。

<産卵セット方法>

【お勧めのマット】完熟マット、黒土マット

【使用するケース】クリーンケースM程度

【設定温度】25℃前後。

【産卵セットの内容】ケースの7割程度をほんのり固く詰める。残り2割程度はふんわりと。

水分量:適量(握って水が染み出ない程度)

図示すると以下の様な感じになります。

産卵は癖があるようで、私の所では、すべてのセットが産卵したわけではありませんでした。産卵頭数もそんなに多くはなく、最高に取れたセットで40頭ほどでした。大体が10~20程度。マットは、にお勧めのマットは黒土マット、完熟マットです。ヘラクレスと違って少し短命な種ですので、熟成したらなるだけ早めに産卵させるように心掛けると良いと思います。

如何でしたでしょうか?ベルティペスコフキカブト、少々癖はありますが、とても可愛いカブトムシです。皆様も機会がございましたら、是非一度飼育されてみてはいかがでしょうか?(^^)

使用したアイテム

今日は先日お客様からお電話での中でご質問があったギラファノコギリクワガタの飼育方法についてご紹介したいと思います。ギラファも亜種分けすると数多くの産地がありますが、今回はその産地の中でも最も有名で最も大型になる傾向の強い産地、フローレス島産のギラファ(亜種名:ケイスケイ)についてご紹介したいと思います。

【飼育種】

和名:ギラファノコギリクワガタ

学名:Prosopocoilus giraffa keisukei

ではまずは幼虫飼育からご紹介していきたいと思います。

<幼虫飼育>

【使用するお勧めのエサ】菌糸ビン:Basic、Elementシリーズ

【えさ交換回数】 途中1回の合計2本使用

【設定温度】20~27℃前後

【羽化までにかかるおおよその時間】

2令投入して約9~11ヶ月(合計約11~13ヶ月)

(※羽化までの時間は餌や管理温度の状況によって変化します)

飼育は非常に容易な種です。今回画像にご紹介した個体(♂112mm)はElement1100~Element1400

の菌糸ビン2本で羽化してくれました。

1本目のElement1100をほぼ8~9割方食べつくして2本目に交換。2本目のElement1400も8割方は食していました。

その頃に食した土化した食痕の所で蛹化。蛹室はいつものように斜めに形成されており、相変わらず狭そうな感じが見られましたが、無事羽化。

この個体は112mmとまずまずの結果でした。

勿論、菌糸飼育だけではなく、マット飼育でも育つことは可能です。弊社のマットで飼育するならばお勧めは、きのこマット、くわマットです。

では次に産卵の方法についてご紹介したいと思います。

<産卵方法>

【産卵に使用するオススメマット】くわマット、完熟マット、黒土マット

【産卵に使用するケース】クリーンケースM~L

【産卵管理温度】25~27℃前後

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】ケース底面を深さ7割位で固く詰める。残りの1割程度はフンワリと。

図示すると以下の様な感じになります。

実際の画像でも手順を見ていきましょう。

このような感じで1~2ヶ月程度放置すると・・・。(もちろんゼリー交換はします)

このようにケース側面に卵が見えてきます。

大体このようなかんじでセットを組んでいます。幼虫の取れる数は個体差、設定温度、セットする容器の大きさなどにより変化はありますが、失敗しなければ10~50頭ほど取れるかんじです。

如何でしたでしょうか?上記が私がギラファノコギリに対するセット方法例です。今回ご紹介した個体は♂112mmでしたが、ケイスケイはまだまだ大きくなる種です。聞くところによると120mmサイズも存在するようです。まだまだ工夫が必要なのでしょうね。。皆様も是非機会がございましたら、飼育してみて下さいませ。大型のギラファが羽化してくる瞬間は迫力満点ですよ。(^^)

使用したアイテム

Basicシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), Elementシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2014年10月28日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), Elementシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

毎年恒例!冬場の温度管理。

Shiho自作の簡易発泡スチロールによる簡易温室の紹介です。

あらかじめ御了承を得たいのですが、この記事は毎年紹介しておりますので、何度もお目にかかられた方も多いと思います。ですが、今年からはじめられたクワカブ初心者の皆様や当日記を初めて御覧になられている方達の為に少しでもお役に立ちたいと思い、しつこいながらも今年も紹介させて頂きたいと思います。内容は例年と同じ重複しております。御理解&御了承の程よろしくお願い致します。 m(_ _)m

さぁ、日々だんだんと寒くなってきました。日中はまだまだ暑い日もありますが、 朝夕はめっきり涼しくなりました。外国産のクワカブにとっては日本の冬は寒さの厳しい時期です。では、 クワカブを冬場にどう管理するか?

日本の虫は、元々この日本の四季のある環境に順応しており、氷点下になる冬でも乗り越えられる能力を持っています。ですが、外国産の虫についてはこの能力は持ち合わせておらず(一部例外もある)、日本の虫と同じように常温飼育をしてしまっては、 かなり動きが悪くなり、場合によっては死亡してしまいます。

それではどうすれば良いのか?

答えは温度管理をしてあげれば良いのです。

簡単に答えてしまいましたが、この温度管理、結構大変で苦労している方も多いと思います。

大量に虫を飼育されている方等は、一部屋ごと空調(エアコン)による温度管理をされている方が多いようですが、少量を飼育されている方、 電気代を考えて一部屋エアコンを常時つけられない方も多数いらっしゃると思います。

そんな時は簡易温室を作ってみるという手があります。

簡易温室には、ガラス温室を利用した立派なものもあれば、メタルラックにビニールをかぶせたもの、 ダンボールや発泡スチロールを工夫して作ったもの等、工夫次第で色々手作りする事が可能です。

今日はその中で少量飼育の方の場合を想定して、発泡スチロールでつくった簡単な温室をご紹介します。

【3つの発泡スチロールを使用した小型簡易温室】

まず同じ大きさの発泡スチロールを用意します。

3つの発泡の内、2つを底面をカッターでくり抜き、キャンプ等で使用するバーベキュー用の金網をおきます。

残り一つは一番底面になるのでそのままですが、温度源となるものを置きますので、コードの穴を開けます。 今回は電気あんかを温源に使用しました。

コードの穴の部分は切り取った部分を少し小さくして再度はめ直すとよいでしょう。

3つそろって下のような感じです。

後は重ねて、2つの段の上に飼育する虫を置くだけです。

この温室は小さいので多数の数は置けません。

また温源も電気あんかと比較的弱めの温源であるため、外気温が凄く寒い場合には、中が低くなる場合もあります。 置く場所などを選んで、 適温になるように調整しましょう。

中に温度計を1本入れて確認すると良いと思います。

この様な感じで小型のものならば結構簡単に作れます。

後は飼育の数に合わせて土台を選び、それにあった温源を選択するとよいでしょう。

温度が高く上がりすぎるような温源(小型電気ヒーター)等は、 コンセントとの間にサーモを接続して温度設定をしてあげれば、 一定の温度を保つ事も可能です。

また、より広く、ちょっと本格的なものを作りたいならば、月夜野きのこ園で販売している「組立式簡易温室 グリーンキーパー」を使用すればより簡単に簡易温室が作れます。

一番下の棚に温源となるものを入れて後は密閉するだけ・・・。

温源とサーモを接続してコンセントに差し込めれば、容易に温度管理が可能です。内部に小型ファンを入れれば空気も循環して全体的にムラなく温度管理が出来るでしょう。

ご紹介したのはあくまで簡易温室ですが、以外となかなか役に立つものです。 しかし皆様の住んでいる地域地域によっては能力に差が出てくることもあります。 例えば北海道で使用するのと沖縄でしようするのとでは全然違ってきます。 それぞれの管理する部屋にあった温室作りが大事だと考えます。 しっかりと温度対策をして厳しい冬を頑張って乗り切りましょう。 (^^)

使用したアイテム

最近のコメント