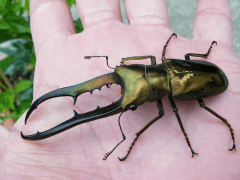

今日はダイオウヒラタクワガタの飼育方法についてご紹介してみたいと思います。

個人的にとても大好きなダイオウヒラタ!かなり格好よいです!

【飼育種】

和名:ダイオウヒラタクワガタ

学名:Dorcus bucephalus

産地:西ジャワ産

累代:WF1

<幼虫飼育方法>

【使用にお勧めのエサ】菌糸、きのこマット、くわマット

【マット飼育の場合に使用した容器】 900ccブロー容器 程度

【菌糸飼育の場合】 1100cc菌糸ボトル2本、もしくは1100ccと1400ccの2本

【えさ交換回数】途中1回

【設定管理温度】25℃前後

【羽化までにかかる時間】2令投入して約10ヶ月(合計12ヶ月程度)

幼虫飼育は菌糸ビン、マットどちらでも大きく育ってくれます。菌糸ビン飼育に比べると若干時間はかかりますがマットでも大きくなってくれます。菌糸 飼育の場合は管理温度にもよりますが、投入より半年~10ヶ月程度で羽化してくれています。♀ならばもっと早く、半年程度です。

<産卵用法>

産卵方法ですが、マットのみで産ませるやり方と、材を入れてセットを組むやり方があります。別々にご紹介してみたいと思います。

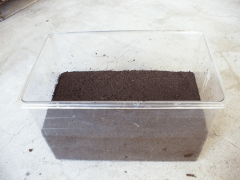

★マットのみで産卵セットを行った場合★

【累代】WD♀

【使用したマット】くわマット、完熟マットがお勧め

【使用した容器】クリーンケースM~L程度

【水分量】手でぎゅっと握って団子が出来て、なおかつ水が染み出ない程度

【マットの詰め方】ケース底面7割程度固く詰めて上部3センチはフンワリと。

【設定温度】25℃前後

産卵セットを組む手順をご紹介します。

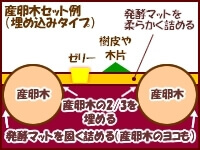

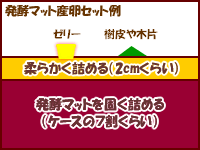

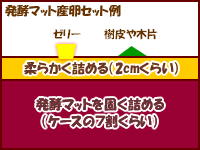

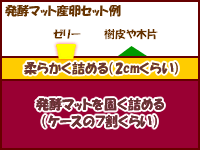

セット方法を図示するとこのような感じです。

★材を使用して産卵セットを組んだ場合★

【産卵に使用したマット】くわマット、完熟マット+材2本

【使用する材】コナラ、クヌギ、レイシ、カワラなど

【産卵に使用するケース】クリーンケースM~L

【産卵管理温度】25℃

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りも固く詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。

少し材の頭が出るようにセット。

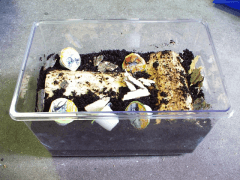

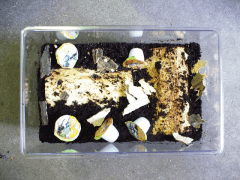

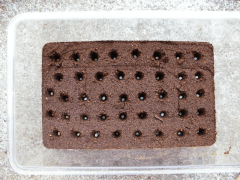

セット完了後の画像を紹介すると・・・

このようなかんじです。

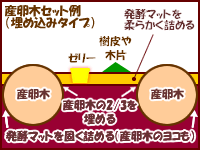

セット方法を図示すると以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

上記のようなかんじで約1ヶ月半~2ヶ月もすれば、ケース側面に幼虫が見えてくるはずです。もしその位経過しても卵も幼虫も見られない場合は、交配が成功していない可能性がありますので、♀を取り出し、♂と交尾させると良いと思います。

今の時期は寒いので、温度管理には注意してあげて下さい。後、可能ならば湿度も調整してげると更に良いと思います。加湿器などを上手く利用して色々と工夫してセットを組むのもクワガタ飼育の楽しさだと思いますよ。ご参考までに・・・。(^^)

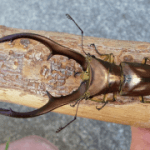

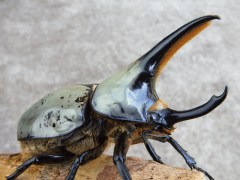

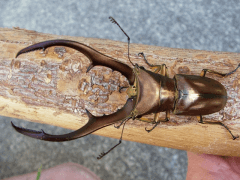

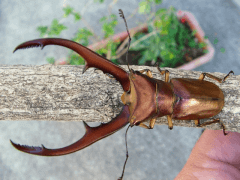

最後に、今回ご紹介したのは西ジャワ産ダイオウヒラタ。

東ジャワと比べると顎を閉じた時に若干閉じた形の形状が異なる事で区別されているようです。

少し詳しく述べると・・・・

東ジャワ産:両顎を閉じた時、合わせた所が平行になる。

西ジャワ産:両顎を閉じた時、合わせた所が少し山型になる。

今回の個体は西ジャワ産に当たります。ただこれは絶対ではなくあくまでも傾向にあるそうです。

またダイオウヒラタはジャワの特産種で、スマトラヒラタやパラワンヒラタなどのtitanus属とは別種らしいです。この顎の鋭い湾曲!

初めて見たときこの形状に惹かれました。まだ飼育したことのない方は是非挑戦してみて下さい。格好良いですよ~。(^^)

使用したアイテム

2014年1月30日

カテゴリー

使用したアイテム

きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

今日もシロカブト種、先日のグラントシロカブトに続き、同じシロカブト種と言われている、ヒルスシロカブトについてご紹介してみたいと思います。

和名:ヒルスシロカブト

学名:Dynastes hyllus

産地:メキシコ

累代:CB

【使用するお勧めのエサ】 きのこマット、完熟マット、くわマット

【使用した容器】 1800CCブロー容器

【えさ交換回数】途中4回程度

【設定管理温度】23~25℃前後

【羽化までにかかった時間】約12ヶ月程度

シロカブト種にはグラント、ティティウス、ヒルスなどがいます。

そ れぞれに何かしら特徴があります。グラントは卵~孵化までがとても長い。ティティウスは羽化~成熟までが半年位と長い。。。しかしこのヒルスシロカブトは 卵も普通に1ヶ月程度で孵化し、熟成も約2ヶ月ほど、しかも体長はシロカブトの中では最大と、まさに飼育しやすい種だと思います。

<幼虫飼育>

飼育はとても容易、きのこマット、完熟マット、黒土マット、くわマット、どれでも問題なく育ちます。 ただ個人的なお勧めはきのこマットです。設定温度は幅が広く16~28℃位までは大丈夫です。 私の場合は23~25℃の範囲で飼育しています。飼育ケースも1800cc程度のブロー容器でも十分に大型も出ます。より余裕を持って飼育したい方はクリーンケースSあたりあれば十分でしょう。

<産卵方法>

つぎに産卵方法についてご紹介したいと思います。

以下で紹介するのは、過去に行った産卵結果の様子です。

この産卵でのセット方法&結果は以下の通りでした。

【産卵に使用したマット】完熟Mat

【セット期間】約2週間ごとに採卵~2ヶ月程度

【産卵に使用するケース】クリーンケースL

【産卵管理温度】25℃前後

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】ケース底面を固くつめ(ケースの3/5位、上部2/5はフンワリと敷き詰めます)

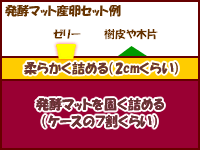

セット方法は図示すると以下の様な感じです。

【産卵の数&孵化数等の結果まとめ】

【産卵結果:1回目】卵 41卵+幼虫1頭 内孵化31頭

【産卵結果:2回目】卵 33卵、内孵化30頭

【産卵結果:3回目】卵 10卵、内孵化4頭

この時のヒルスシロカブトの産卵をまとめると、合計3回の割り出し(採卵)で、

採卵 84卵 内孵化65頭

孵化率:77%

という結果でした。孵化率は何とか7割を超えましたので、まずまずの受精率ではなかったかと思います。1回目&3回目の卵よりも2回目の卵の方が孵化率も高く、安定した結果が出ました。産み始めと産み終わりの卵は受精率が低くなるのでしょうかね・・・。

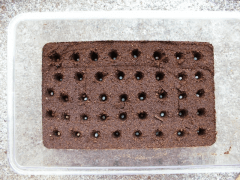

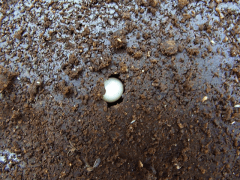

そして採卵した卵は私は以下の様な感じで管理しております。

ケースに穴をつくって卵を落とし込み、その上をマットで軽く覆います。あとは孵化を待つのみです。管理温度は25℃前後にして管理しています。

如何でしたでしょうか?シロカブトの種の中では一番やりやすいと思います。是非機会がありましたらチャレンジしてみて下さいませ。(^^)

使用したアイテム

2014年1月27日

カテゴリー

使用したアイテム

きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

今日はアメリカのカブトムシ、グラントシロカブトの飼育方法、特に産卵のやり方について、私なりの方法になりますが、ご紹介してみたいと思います。

グラントシロカブトの場合、成虫飼育&幼虫飼育は普通のカブトムシと同じく容易なのですが、唯一、卵の期間がとても長いのが特徴です。

卵を管理する方法として、採卵するやり方と、産卵セットのままの自然放置(自然に孵化するのを待つ)のやり方があります。ここで違いについてちょっと触れてみましょう。。。

【飼育種】

和名:グラントシロカブト

産地:アリゾナ州

累代:CB

【産卵におすすめのマット】完熟Mat、黒土マット

【セット期間】

・採卵の場合:2~3週間ごとに採卵

・自然放置の場合:開始~約2ヶ月半日間

【産卵に使用するケース】クリーンケースL程度

【産卵管理温度】25℃前後

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】ケース底面を固くつめ(ケースの3/5位、上部2/5はフンワリと敷き詰めます)

セット方法は図示すると以下の様な感じです。

ではここから、2つのやり方についてご紹介していきたいと思います。

<採卵する方法>

採卵の場合、私の場合は約2~3週間ごとに(産卵セットの状況にもよる)ケースをひっくり返し、採卵してきます。多い時には一度の採卵で40近く採卵出来る時もあります。

グ ラントシロカブトの卵の期間は長いです。早いものは2~3ヶ月程度、長いものに関しては半年以上かかってしまうものもあります。ですが、中には例外もあっ て、1ヶ月程度で孵化してしまうものもあります。なぜこのように孵化時期がズレてしまうのかはまだ分かりません。解明されているのかもしれませんが、私は 存じていません・・・。

ではどうやって卵の管理をしているのか・・・。

まず卵の管理ですが、私の場合はグラシロもヘラヘラも皆同じよう画像のように管理いたします。

ケースに穴をつくって卵を落とし込み、その上をマットで覆います。私は全て卵は一緒に管理し、ケース底に幼虫が見えた時点で一旦全て出し、孵化した分の幼虫を回収、それ以外の孵化していない卵はまたもとのように管理してます。

先に述べたように採卵をせず、産卵セットしたままでの孵化を待つのも一つの方法ではあると思います。勿論、その方法も良い方法だと思います。元来、自然界では卵はそのまま孵化するものですので、親♀が作った卵室にかなう管理状況はありません。

では何故採卵するかというと、皆様ご存知のように、マットにおけるダニや線虫の発生から衛生上卵を守る為なんです。

自然界では勿論無数のダニ、線虫が土の中に同居しております。

ただ自然界の場合は広大なスペースがありますし、風通し等が良い為、比較的じめじめしていません。

飼育の場合はケース内管理になってしまうので、どうしてもケース内によるダニ、線虫の増殖、蒸れ等が起こってしまいます。

以上の事より私の場合は大体は卵で取り出し管理しているというわけなんです。

<自然に放置(孵化)させる方法>

私は過去に採卵ではなく、産卵セットをそのまま放置し、自然孵化を促してみました。

採卵派の私が、なぜ産卵セットの放置を行ったかというと、産卵セットしてから約1ヶ月半位でケース底面に幼虫が2頭ほど見えたんです。

皆さんご存知のようにグラントは卵の期間が非常にながく長いものでは孵化までに半年以上かかるものもあります。

ですが今回は産卵セット開始して約1ヶ月半程度で幼虫を確認出来ました。ここで考えたのが「採卵して卵を別管理するよりそのまま自然孵化させた方がより早く孵化するのでは?」という考えでした。

ただその時点で割り出す勇気は無かったのでもう1ヶ月延ばしてセット後約2ヶ月半程度で割り出しを決行しました。

その結果は・・・割り出し時の光景を撮影しましたので順を追ってご紹介します。

産卵セットをまるごとひっくり返したところ。幼虫と卵が見えました。

割り出し後の様子。卵も沢山ありますが、それよりも幼虫の数が多くてびっくりしました。

卵はみな良質な有精卵です。真ん中左上の少し茶色いのは孵化したばかりの初令幼虫です。

この時の産卵の結果は

産卵結果:

幼虫回収:47頭

卵回収:25個

という結果でした。

取れた数はさほど驚く数字ではないです。ただ今回の収穫は自然孵化させた場合(幼虫回収をした場合)、2ヶ月半程度で2/3程度の卵が孵化していたということです。採卵して別環境で保管するよりも自然孵化の方がスピードが速いのでしょうか。。。

やり方は個人によって様々な方法があると思います。今回ご紹介したのはあくまで私なりのやり方ですので、ご参考程度に御覧頂ければ幸いです。。。(^^)

使用したアイテム

今日はシェンクリングオオクワガタの飼育方法についてご紹介したいと思います。

※この記事は過去にもご紹介しております。公開してから2年近く経過しておりますので、新たにこのHPを御覧になられる方もいらっしゃると思い、再掲載しました。御了承下さいませ。

【飼育種】

和名:シェンクリングオオクワガタ

学名:Dorcus schenkingi

産地:台湾産

【使用したエサ】

♂:Element1100 2本使用

♀:Element1100 2本使用

【設定温度】23~25℃前後

【羽化までにかかった時間】

♂2令投入して約8ヶ月(合計10ヶ月程度)

♀2令投入して約6ヶ月(合計8ヶ月程度)

台湾のドルクスの一種、シェンクリングオオクワガタです。幼虫飼育はとても容易、菌糸、マットどれでも育ってくれます。

今回紹介しました個体はElement1100を使用しました。♂は1本目をまるまる喰いきり、菌糸の白い部分が約9割り程なくなった時点で2本目に移行。2本目も7~8割は白い部分がなくなりました。 ♀の方は1本目を約7割ほど食いきった状態で交換。2本目に交換すると2~3割食べた状態で暴れが始まり、そのまま蛹室を形成。 その後蛹化~羽化となりました。

♀は♂よりもサイクルが早く、約2ヶ月ほど早く羽化して来ています。寿命もかなり長い種ですので、羽化ズレはあまり気になりませんが、 同血統同士の血の濃さには注意したいですね。

次に産卵方法ですが、私は以下のような方法でセット組んでいます。

【産卵にお勧めのマット】くわMat、完熟Mat+材2本

【産卵にお勧めのケース】クリーンケースM ~クリーンケースL

【産卵管理温度】25℃前後

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りも固く詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。

少し材の頭が出るようにセット。

セット方法を図示してみました。以下の様な感じです。

このような感じです。

下の画像は他の種をセットした際の実際画像です。シェンクも同じセット方法なので参考に御覧下さいませ。

【斜めから見たセット完成図】

【真上から見たセット完成図】

【フタをして完了!】

私が飼育した際には産卵形態はほぼ材産みのように思えました。産卵数はあまり多くは無いようです。私も過去に何度かセットしましたが、 多くて30程度だった記憶があります。ただその時も材をこまめに入れ替えてです。材を4~5本使用した記憶があります。

ペアリング方法ですが、私の場合は基本的には産卵セット前に10日程度♂♀を小さめのケースに入れて同居させています。 産卵セットに♂♀直接入れても構わないと思いますが、逃げ場が結構あるので♂♀の交尾が成立しない場合を考慮して、あらかじめ♂♀のみでしっかり交尾が成立させるようにしています。10日程度同居させたら、後は♀のみを産卵セットに投入します。

私はこのような方法でセットを組んでいますが、これはあくまで私の方法ですのでご参考程度に聞いて頂けると幸いです。(^^)

使用したアイテム

Elementシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット)

2014年1月18日

カテゴリー

使用したアイテム

Elementシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

今日はタランドゥスオオツヤクワガタの飼育についてご紹介したいと思います。

【 ♂個体参考画像】

あくまで私の飼育方法のご紹介にはなりますが、この種は以下の様な方法で羽化させております。

【飼育種】タランドゥスオオツヤクワガタ

【飼育に適したエサ】カワラ菌床:Natura

【初令投入から羽化までかかる時間】約7ヶ月

【設定温度】23~25℃前後

昔は高嶺の花だった「タランドゥスオオツヤクワガタ」通称「タランドゥス」、一昔前は成虫ペアで20万位したものです。成虫はとても強く、頑丈です。活発に動き回るタイプではありませんが、熟成すると、独特の振動(バイブレーション)を行い身体を揺らします。

幼虫方法は昔、高価で出回っていた頃は飼育方法はあまり確立されておらず、皆さんマット飼育や菌糸、それもヒラタケ系の菌糸を使用して育てていました。私もその一人で、ヒラタケ菌糸による幼虫飼育をしたのですが、あまり大きく育ちませんでした。

今現在では飼育方法も確立されており、この種にはカワラやレイシ菌床が合っていると分かってきました。実際、当園でもカワラ菌床:Naturaを使用して、タランドゥスやレギウスを羽化させております。

上記画像の個体はカワラ菌床とは少し違いますが、ニクウスバタケ菌床で羽化させました。菌糸、温度さえ合えば、飼育 自体はとても容易な種と言えると思います。幼虫期間も比較的短く、♀個体などは早いものでは半年位で羽化して来てしまいます。大型にもなり、長生きする虫 には似合わないくらいのサイクル率です。

皆さんも是非機会が御座いましたら、飼育してみては如何でしょうか?黒光りするそのボディにはきっと惹かれると思います。(^^)

使用したアイテム

今日はキクロマトス、その中でも人気の高いメタリフェルホソアカの飼育方法をご紹介します。

【飼育種】

和名:メタリフェルホソアカクワガタ

学名:Cyclommatus metallifer

【使用するエサ】くわマット、完熟マット、きのこマット、菌糸

【使用する容器】600広口ビン~PP1400ccの空ボトルを使用

【えさ交換回数】 途中1回の合計2本使用

【設定温度】20~23℃前後

【羽化までにかかる時間】初令投入して約6~12ヶ月

メタリフェルホソアカ、細身なボディですが、大型になると細身のボディには似合わないような大顎をもつようになりま す。ボディカラーも多彩で、産地、個体差によって様々です。人気のペレン島産、スラウェシ島、セレベス島、ハルマヘラ島、サンギール島などなど・・・・。 大顎が伸びるこの種、なかなか人気が高い種でもあります。

飼育自体は非常に容易です。あくまで私の飼育方法ですが、私は菌糸ではなく、マットで育てています。初令幼虫をまず広口600ビンに入れて約5ヶ月ほど管理。その後羽化の事も考えて私の場合は♂はPP1100ccの空ボトルに投入します。管理温度は大型を狙って少しですが低温で管理しました。サイズ的には全然ギネスには及びませんが、それでもこのサイズになると結構迫力があります。

ここで皆さん疑問に思われると思いますが、使用した容器、1100ccのスペースでは、大型が羽化する際、とても狭 いように思われます。もちろんより大きな1400cc程度の容器で管理した方が一番良いのですが、場所とスペースの事を考えて、あえて1100ccの容器 で管理しました。

ただ2本目のPP1100で管理した際は、大型の個体の場合は、最後の蛹化時にボトルを横に倒しました。その際、ボトルの上面(ふたぎりぎり)までマットを追加投入し、隙間をなくしました。こちらの推測どおり横長に蛹室を作ってくれてそのまま蛹化~羽化。長い体長でも 問題なく羽化出来ました。

顎の長さとボディがアンバランスなメタリフェル、他のクワガタとはまた違った味がありなかなか格好よい種です。

皆さんも機会がありましたら是非一度ブリードしてみて下さい。格好よいですよ。(^^)

使用したアイテム

2014年1月10日

カテゴリー

使用したアイテム

きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

新年明けまして、おめでとうございます!

昨年中は大変お世話になりました。昨年は思いのほか初心者や子供さんの方からの質問が多かったような気がします。昆虫飼育も一時期のマニア世代から一般の家庭向きへと敷居を下げ、一般的に浸透してきたような感じを思いました。今年もよりいっそう頑張って飼育日記更新していきたいと思います。また色々と至らない点も出てくるとは思いますが、本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。本日は新年のご挨拶まで・・・。失礼致します。

飼育&飼育日記担当:Shiho

使用したアイテム

今年の仕事もいよいよ明日まで・・・。

今年も色々とありました。ダニや線虫などの報告や対策、幼虫の体重の減少、冬場の温度管理、夏場の温度管理、ペアリングのやり方などなど、今年は初心者様からの質問が多くみうけられました。どの質問も確実な事をお答え出来るものではありませんが、私なりの体験談よりご参考にして頂ければ幸いだったと思う次第です。

また私事ではありますが、PCの故障や体調不良などにより日記の更新が遅れました事を深くお詫び申し上げます。来年も今年以上に頑張ってやっていきたいと思っておりますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

それでは簡単になりますが、一日早いですが、今年最後の日記として締めさせて頂きたいと思います。皆様、どうぞ良いお年をお迎え下さいませ。今年もありがとうございました!

飼育&日記担当:Shiho

使用したアイテム

最近、お客様より幼虫の体重が減るのはなぜなのか?と何度か質問がありました。

今日はこの幼虫の体重の変化について、私:Shihoの個人的考えになりますが、ちょっと書いてみたいと思います。

幼虫の体重の減少・・・・飼育をしている者にとって、幼虫が順調に成長していくことは、とても喜ばしいことですよね。しかし、順調に育っていた幼虫が急に体重が減ったり、弱ったりする時もあります。その時、なぜなのか?と考えても幼虫は話してはくれませんので、こちらで推測を立て対策していくしかありません。

幼虫の体重が減ってしまう要因として、私は以下のような事を考えます。

【幼虫自体の衰弱による減少】

その名のとおり、原因はわかりませんが、幼虫自体が体調不良により衰弱する事によって体重が減少してしまうことです。

対策:対処しようがありません。様子を見守るしかないでしょう。

【ダニや線虫などによる外的虫が原因による減少】

ダニや線虫などが悪影響を起こし、幼虫が衰弱することによる減少

対策:ダニや線虫が発生したマットを交換したり、幼虫にダニがこびりついている時は、乾いたブラシなどで優しくダニを取り除いたりなどの対処

【酸欠による減少】

通気の問題から、酸素不足になり、衰弱してしまう減少。酸欠の場合は幼虫がマットの上面にひんぱんに上がってきていると思います。

対策:通気の確保による対処

【蛹化前による減少】

幼虫は蛹化前には体重が減少します。しかしこれは病気などではなく正常なことなので、この場合は特に気にする必要はないと思います。

対策:この場合は対処は必要ありません。そのままで全然OK

上記が私が考えうる体重減少の主な要因と対処法です。勿論、この他にも原因はいくらでもあると思われます。しかし、はっきりとした確実なことは分からないと思います。後は推測で対処していくしかないでしょう。皆さんも色々と試して御自分が一番良いと思う対処法を見つけていくしかないと考えます。。。

※この考えや方法はあくまで私、Shihoが考えた事でありますので、確実な対策方法ではありません、ご参考程度にお聞き頂ければ幸いです。

使用したアイテム

今日はアジアの大型カブトムシ、コーカサスオオカブトの飼育方法についてご紹介してみたいと思います。

【コーカサスオオカブト♂参考画像】

【和名】コーカサスオオカブト

【学名】Chalcosoma caucasus

【産地】ジャワ産

<産卵方法>

まず最初は産卵セット方法ですが、私はコーカサスの場合、以下のような方法で産卵セットを組んでいます。

【産卵にお勧めのマット】完熟マット、黒土マット

【セット期間】開始~約1ヶ月半

【産卵に使用するケース】クリーンケースL

【産卵管理温度】23℃前後

【水分量(湿度)】適量(手で握って土団子が出来る位)

【セット方法】ケース底面を固くつめ(ケースの3/5位、上部2/5はフンワリと敷き詰めます)

産卵自体はとても容易な種だといえます。こまめに採卵すれば、過去には多い時には100近く採卵出来たときもありました。設定温度は少し低めの23℃位が良いような感じです。

<幼虫飼育>

次に幼虫飼育ですが、私は以下の様な方法で行っています。

【使用するお勧めエサ】きのこマット、完熟マット、くわマット

【使用する容器】 ♂♀1800ccブロー容器~クリーンケースS~M程度

【えさ交換回数】途中♂回7回程度

【設定管理温度】23℃前後

【羽化までにかかった時間】♂2令投入して約15ヶ月(合計17ヶ月程度)

体長、幅ともに大型になるコーカサスは幼虫もかなり大きくなります。幼虫飼育は比較的簡単で、マットさえ切らさなければすくすくと育ってくれます。設定温度は産卵の時と同じくらいの23℃程度。蛹化までに結構時間がかかります。

幼虫飼育自体は容易なのですが、コーカサスの幼虫飼育~羽化で最大の難関は、蛹化だと私は思います。なぜかと言うと、蛹化の時、なかなか大きな角(長角)を形成してくれないんです。ボディばかり大きくて、角は短い・・・こんな個体が多い傾向があります。一説には管理の温度や、後は蛹化する前のマットを赤土などに変えると長角が出来やすいと聞いた事があります。ただその点だけクリア出来れば、幼虫飼育は難しくありません。大型カブトの中でも比較的、安い価格で入手可能なコーカサス、是非一度飼育してみては如何でしょうか?(^^)

使用したアイテム

きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2013年12月16日

カテゴリー

使用したアイテム

きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

最近のコメント