2015年クワガタ野外採集記(昆虫採集記)シリーズ、今回もいつもの樹液採集記シリーズではなく、トラップ採集の記事になります。

前回【バナナトラップ】に挑戦した記事をご紹介しました。

今回はそれに続きトラップ採集第2弾。

名付けて【♀トラップ作戦】です。

これを聞いて、「何ソレ?」と疑問を持つ方も多いでしょう。

当然だと思います。私も今回初めて行ったトラップ作戦です。

トラップの詳細はこうです。

<作戦名>

♀トラップ作戦

<目的>

クワガタの♀の足に糸をつけ、逃げられないようにして、♀につられて来る♂を捕まえる

※確実に♀目的で来る事をハッキリさせる為に、あえて樹液が出ていない木で実験を行うこととします※

という姑息な作戦です。

皆さん、クワガタ採集をする時、思ったことはありませんか?

「♀がいる所には大体♂がいる」ということを。

上記の画像のようにクワガタ、カブトムシは大体つがい(♂♀ペア)でいることが多いんです。おそらく♀のフェロモンに引き付けられた♂が交尾活動を求めてどこからともなくやってくるのでしょう。

ならばこの事を逆手にとって、♀を使って♂をおびき出そうという魂胆です。

<用意するもの>

・おびき寄せたい種類のクワガタ、もしくはカブトムシの♀

・糸

これだけです。

では♀を用意します。

種類はノコギリクワガタの♀。

今回この作戦に協力してくれるのは、このノコギリクワガタ♀ちゃんです。

このどこにでもあるような裁縫用の糸を使用します。

♀を裏返して、

こんな感じで中足に軽く糸を縛ります。

糸は木の枝に縛り、♀が逃げられないようにします

ごめんね、♀ちゃん。一晩辛抱して下さいね。

そして一晩このままにし、翌日行ってみました。

すると、

いました!!

♀を抱きかかえるようにしてノコギリクワガタの♂がくっ付いています。

作戦成功です!!

♀につられてやって来たノコギリクワガタの♂中歯型、恋多き♂です。

作戦は成功しました。やはり♀のフェロモンは偉大でした!!

・・・・・・と言いたい所なのですが、実はこの作戦今年早くから試してみようと考えていて、既に何頭か挑戦しておりまして、この時が4頭目の挑戦だったんです。

4頭目で成功したものの、一度きりではたまたまではないかと思ったので、この後も何度か挑戦を続けました。

全部で10頭行いました。

全ての結果を公表して見たいと思います。

1頭目:×♀逃亡

2頭目:×失敗

3頭目:×失敗

4頭目:○ノコギリ♂中歯型GET(画像個体)

5頭目:×失敗

6頭目:×♀逃亡

7頭目:○ノコギリ♂小歯型GET

8頭目:×♀逃亡

9頭目:×失敗

10頭目:○ノコギリ♂小歯型GET

【結果】

3勝7敗

結果は上記の通り、3勝7敗。う~ん、微妙ですね~。確率は低いですが、来ないことはないみたいですね。

一度におびき寄せる数的にはバナナトラップの方が上かもしれませんが、このトラップの利点は欲しい種類のクワガタ♂を呼べるという事でしょうか。

今回はノコギリのみでしか試してみませんでしたが、ミヤマの♀ならばミヤマ♂、ヒラタ♀ならばヒラタ♂と、おそらく同種の♂が現れてくれると考えます。

如何でしたでしょうか?採集には色んな方法があります。樹液採集、灯火採集、材採集、そしてトラップ採集等々。

いつも行っている採集方法でも勿論楽しめますが、たまには趣向を変えて変わった採集方法を試してみるのも楽しいものですね。

今回協力してくれたノコギリクワガタ♀達、ご協力ありがとうございました。

※この方法はあくまで私自身のやり方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。トラップ採集をした後はきちんと片づけをし、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

2015年クワガタ野外採集記(昆虫採集記)シリーズ、今回で14回目になります。

今回もどんな虫達に出逢えるでしょうか?

かなり久しぶりのポイント。このポイントへは約10年ぶりに来ました。まだ木も沢山残っていてとても嬉しいです。当時ここではノコギリクワガタが一番多く採れていました。

色々と新しい木も生えていて周りの風景は変わっているようです。とりあえず雰囲気がありそうな木を蹴ってみます。

このハルニレの木を蹴ってみると、いきなりバチッバチッ!!っと複数の大きな音が!!

正体は道路(アスファルト)の上に落ちて来た大きなカブトムシの♂でした。

真上からの画像。上記画像とは別の個体。

立派な角の♂個体です。

こちらも同じ2個体と同じように見えますが、同時に落ちてきたまた別の♂個体。こちらもとても立派な角を持っています。このポイントの土壌はは栄養価が高いのでしょうか?それにしても3♂共全く同じ個体に思えるほど似ています。兄弟でしょうか?

しかし大型カブトムシ♂が3頭まとめて落ちてくるとは・・。さすが8月シーズン、カブトムシの勢力が旺盛になっているようですね。この時♀は落ちて来ませんでした。8月も終盤なので産卵に入ってしまったのでしょうか?

近くにあったシラカシの木。

樹液が薄いですが、出ているようです。

何気に木の裏側を見ていると、ノコギリクワガタ♂中歯型が付いていました。

ほんの少しの樹液が出ている所を舐めているようです。ノコギリのアゴの下の白く見えるのがシラカシの樹液です。

シラカシがあまりよく分からない方の為に、ここでシラカシの葉をご紹介してみたいと思います。

近縁種にアラカシという木があります。木の全体像、樹皮は酷似しますが、葉の形で見分けることが出来ます。シラカシ、アラカシ共に神社や公園などでもよく見かけます。

シラカシの木でもクワガタは採れますが、あまり数は集まってきません。強力な樹液が出ている他の木が近くになければ、そこそこ採れるかもしれません。でも一応チェックしてみて下さい。思わぬ大物がいたりするかもしれませんよ。

ポイントを移動して、ハルニレの木をチェックすると、

クワガタムシが何頭か付いています。

まずは下の方にいたミヤマクワガタの♂♀ペア

樹液を舐めているスジクワガタ♂(左)とコクワガタ♀(右)

樹皮とツタの間に隠れているスジクワガタ♂

上の方の枝先にはノコギリクワガタ♀の姿も見られます。

次にこのハルニレの木を蹴ってみると、

大きな音一つと小さな音が2つ程度しました!

大きな音がした方を慌てて草むらをかき分けてみると、

おおおっ!!

今シーズン初のアカアシクワガタ♂。しかもデカい!!

後に計測してみると♂56mmの大型個体です。

私がよく通うフィールドではアカアシクワガタは生息はしているものの、あまりお目にかかれず滅多に採れません。ワンシーズンに1頭採れれば良いというほど珍しいんです。

アカアシクワガタというだけでも珍しい上、更にこの個体はギネスには及ばないものの、♂56mmはそれでもかなりの大型。テンションが一気に上がりまくりました。

こうなればアカアシクワガタの♀も一緒に欲しいもの。

そう言えば、この木を蹴った時にこの大型アカアシと一緒にそばにいた個体が同時に落ちて来ました。もしかしたらあの個体がアカアシクワガタの♀だったかもしれません。

私は長年の採集の癖なのか、同時に落ちる個体があった場合、反射的に一番大きい影を最優先で追ってしまう癖が身についてしまっています。それゆえ、この大型アカアシクワガタ♂に集中してしまって、同時に落ちた他の個体の方は見逃してしまいました。何とも悔やまれますが、草むらに紛れ隠れてしまってはもうどうしようもありません。

悔しい思いを引きずったまま、さぁ気を取り直して採集再開です。

クヌギの木に集まるカナブン種。

前回の日記「野外採集(昆虫採集)No.12」でもご紹介した同じ木、ハルニレ。同じ位置に今度はノコギリクワガタの♂♀ペアが付いていました。しかも今回はカナブンのおまけ付き。

こちらの細いハルニレの木にはカナブン、アオカナブン、コクワガタ♀、蝶が集まっています。真ん中のひときわグリーンが強いのがアオカナブンです。他のカナブン達と比べて体のラインが細長いのが特徴の一つです。

途中、赤い花に沢山の蝶が集まっているのを見かけました。

【ナガサキアゲハ】

東海地方以南に生息

体長60~70mm程度

温暖化により年々分布を北上させている

【モンキアゲハ】

関東~沖縄諸島まで生息

体長:春型:50~60mm程度、夏型:65~80mm程度

温暖化により年々分布を北上させている

そして道路の湿った所には、

【アオスジアゲハ】

本州~南西諸島に生息

体長45~55mm程度

素早く飛び、♂はよく吸水している

どの蝶もとてもキレイですね。

三番目に紹介した「アオスジアゲハ」は林道などの水溜りで昔からよく見かけます。昔はこの蝶を見かけると、今年もクワガタ採集の初まりだとよく思ったものでした。

他の生物達の賑わいも楽しみながら今回は軽めに2時間ほどの採集を楽しみました。

結果は

・ミヤマクワガタ5頭

・ノコギリクワガタ10頭

・ヒラタクワガタ5頭

・コクワガタ11頭

・アカアシクワガタ1頭

・カブトムシ 17頭

合計49頭

という結果でした。

今回は2時間程度の軽めの採集でしたので、この頭数でも満足しています。と

中でもアカアシクワガタのと大型♂は感動ものでした。なかなか採れないアカアシ、その上大型でしたからね~!大満足です。後やはりこの時期になるとカブトムシの数が多いですね。画像はありませんが、その後♀も採集は出来ましたが、♂の方が圧倒的に多かったです。

でもこれはカブトムシだけではなく、クワガタに関しても♂に対して♀の個体数は減っているように感じました。やはりシーズン終了も間近ということで、♀は産卵に集中しているのかもしれません。

いやぁ、今回もとても楽しい採集でした。採集中は楽しくて楽しくて、無我夢中になってしまいます。本当は実際に撮影した画像の他にもいいシャッター場面は沢山あるのですが、撮影よりも採集の方に力が入ってしまって、決定的な場面の撮影を逃してばかりです。申し訳ございません。また次回の採集も今から楽しみです。(^^)

※この方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

2015年クワガタ野外採集記(昆虫採集記)シリーズなのですが、今回はいつもの樹液採集とは違い「トラップ採集」のご紹介になります。

少し前の事になりますが、7月の末位に「バナナトラップ」の作戦を行いました。今日はその時の様子をご紹介してみたいと思います。

ここでまずは「バナナトラップ」について簡単にですがご説明したいと思います。

<作戦名>

バナナトラップ作戦

<目的>

バナナを発酵させ、それを利用してクワガタムシ、カブトムシを集める

【用意するもの】

バナナ

焼酎

ドライイースト

砂糖

<バナナを買うポイント>少しでも熟したバナナを買うこと。黄色くなって黒い斑点が出て来てるようならより良いと思います。新品のバナナではなく、少し痛んだ見切り品などを買うとコスト的にも楽です。

<作る手順>

バナナを大まかにぶつ切りにする

↓

そのバナナをボールに入れる

↓

そこに砂糖、ドライイーストを入れよくかき混ぜる

↓

よくかき混ぜたものをビニール袋に詰める

↓

最後にそこに焼酎を入れる

↓

ビニールを完全密封し、よく振りまんべんなくかき混ぜる

↓

気温が高い所(30℃近く)の所、または日なたに放置する

↓

発酵が進むとガスが出て、ビニールがパンパンになり破裂する場合があるので、時々チェックして破裂しそうなら空気を抜くようにする

↓

バナナが発酵し発酵臭が出てきたら完成。

さぁ、完成したバナナを持って、トラップを仕掛けに行きます。バナナを発酵させる時間が少なくてちょっと発酵度が足りないかなと思いましたが、とりあえず決行。今回は夕方木に塗りに行きました。

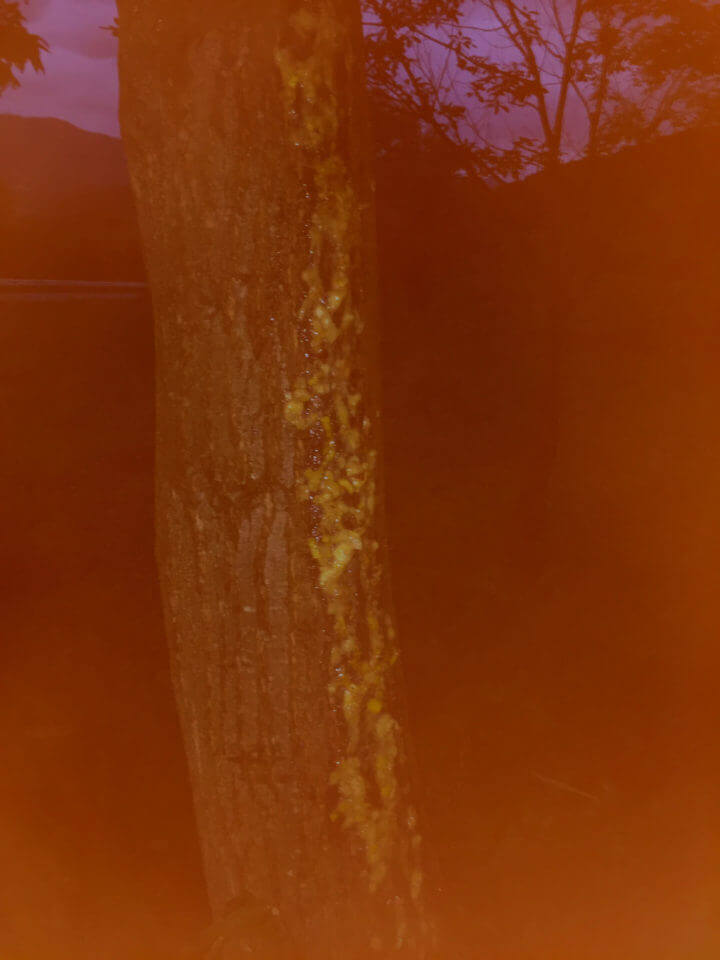

まずターゲットにしたのはこの木。しかしバナナトラップを仕掛けるにも、どこにでも仕掛ければ良いというわけではありません。ここでどんな所に仕掛ければ良いかをご紹介してみたいと思います。

まずターゲットにしたのはこの木。しかしバナナトラップを仕掛けるにも、どこにでも仕掛ければ良いというわけではありません。ここでどんな所に仕掛ければ良いかをご紹介してみたいと思います。

<どんな木にバナナトラップを仕掛けると良いのか>

トラップを仕掛けようとする木は樹液が出ていない木を選ぶ。

理由:樹液には勝てないので、樹液が出ている木にトラップを仕掛けても意味がないから

トラップを仕掛ける木の周辺には、クワガタが集まるような木がないようにする。

理由:近くにクワガタが集まるような樹液が出る木があると、樹液の方にクワガタは集まってしまいトラップには来なくなるから。

あまり奥まったところでではなく、森や林の入り口付近に仕掛けるようにする。そして風向きを確認して、森の中へ臭いが流れるような位置の木に仕掛ける。

理由:林や森の入り口から、森の中へ臭いが漂う様にすると森の中にいる虫達が臭いにつられ集まりやすくなる為。但し風向き次第で真逆になってしまう場合があるので、そこは要注意。風向きをチェックして森の中へ臭いを含んだ風が吹くようにするのがポイント。

上記のポイントを踏まえて

ポイント【2】上記2ヶ所に発酵したバナナを木に直接塗りました。

木に塗る際は、樹皮にバナナを擦り込むように塗るのがポイントです。木に塗ったのはPM 6:30頃、もう少し薄暗くなり始めていました。確認するのは、次の日の朝4時頃にします。さぁ明日は早起きです。

・

・

・

・

・

・

あっという間に朝です。只今AM4:15さぁ虫達は集まっているでしょうか?

この画像で見えるのはクワガタが付いています。この個体はミヤマクワガタの♀。

他にはカブトの♀、カナブンの姿もありました。

結果発表

ポイント【1】・カブトムシ♀:1頭

・ミヤマクワガタ♀:1頭

・スジクワガタ♂:1頭

・スジクワガタ♀:1頭

・アオカナブン:4頭

・カナブン:3頭

・蛾:多数

ポイント【2】

アオカナブン:2頭

蛾:多数

という結果でした。結果的に少なく少し残念でしたが、バナナトラップ初挑戦でしたので色々と勉強になりました。

樹液などが全く出ていない木でもバナナトラップを仕掛ければ、何かしら効果はあるという事は分かりました。後は、仕掛ける場所、仕掛ける時期&時間、バナナトラップの発酵具合によりまた結果も変わってくると思います。

後半は画像での紹介が少なく申し訳ございませんでした。熱中するあまり撮影がおろそかになってしまいました。お詫び申し上げます。m(_ _)m

今回終わってみて、いくつかの反省点もありました。

反省点①

バナナトラップを作って発酵させる時間がもう少し足りなかったこと。こちらの不手際で作る時間が遅くなって発酵の具合がもう少し足りなかったような気がします。臭いは強烈でしたが、ツンとくるような甘酸っぱい臭いはあまりありませんでした。

反省点②

実は後で気が付いたのですが、トラップを仕掛けたポイント【1】のすぐとなりにあった木に樹液が出ていて、よく見るとミヤマクワガタの中サイズ程度の♂♀ペアやスジクワなどが集まっていたんです。これではトラップの効果が激減してしまったはずです。

上記の反省点を踏まえた上で、再チャレンジすればまた結果も違ってくるかも・・・と思ってしまいます。

バナナトラップ作戦。本日は8月20日。クワガタは発生のピークは過ぎてしまっているとは思いますが、私の採集記を見てもらえばお分かりのようにまだまだ採集は可能です。発生の遅いカブトムシも少なくなってくるとはいえ、まだ採れる時期ではあります。

よって今の時期でもまだトラップ採集は有効だと考えます。樹液採集で上手く集まらないと思っている皆様、是非一度トラップ採集を試してみては如何でしょうか?私もまた再チャレンジしてみたいと思います。(^^)

※この方法はあくまで私自身のやり方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、後が残る採集トラップをした場合は、必ず後始末をするのを忘れないようにしましょう。 自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

2015年クワガタ野外採集(昆虫採集)シリーズ。

今回で12回目です。

皆さん、お盆の休日、如何お過ごしでしょうか?

私もお盆休みの中、野外採集(昆虫採集)に行ってきました。

今回は私一人だけではなく、いつもお世話になっている昔からの友人小松裕氏と、その小松氏のご友人家族、吉永真氏と、息子さん(淋くん:小学一年生)と4人一緒に採集フィールドに行ってきました。

今日は久しぶりの大人数での採集ですので、皆を色々と話ながらのんびりと昆虫採集をしてみたいと思います。

AM 5:50、今回は早起きして目的地に向かいます。

採集ポイントの一つ。細~中位のクヌギが点在しています。

それらの木を見ていくと、

ヒラタクワガタの♂♀ペアを発見。樹皮がめくれて樹液が出ている所にいました。

その木の近くで、

吉永さん息子、淋くんが大型のヒラタクワガタをGET!!

昔と違い今ではなかなか60mmUPは採れません。それを探し当てるとは・・・・。

しかしそれだけは終わりません。

淋くんの活躍はそれから始まりました。

吉永さん:お父さんとの連携で、次々にクワガタを捕まえて持ってきます。

お父さんが木を蹴り、息子の淋くんが捕まえる。

息の合ったコンビプレーで次々にクワガタを捕まえて持ってきます。

しかも淋くん、目がいいんです。

私もそばで見ていて気が付かなかった木から落ちたクワガタをサッと見つけて、拾い上げます。これには大人3人共感心し、拍手ものでした。

将来の昆虫界のホープ発見か。。。

次はこのハルニレのウロ(穴)

ここに挑戦したのは小松氏。

本日掻き出し棒を所持しているのは小松氏のみなので、小松氏がウロ(穴)担当となっております。

掻き出し棒を手にそーっと近づき、

お見事、鮮やかにヒラタクワガタ♂60mmをGET!

先ほど淋くんの採集した♂mmに続き、本日2頭目の60mmUPです。

次のポイントへ移動です。

実は今回、私の要望で、あるカナブンポイントに行かせてもらったんです。

しかし昼間に沢山いるはずのカナブン達が見事に全然いない。クワガタはいなくてもいつもカナブン達だけは大量にいるのにほとんど一頭もいないといっていいほどいないんです。

おそらく予測ですが、私達が来るほんの直前に誰か他の方が採集に来られ、木を蹴ってしまっていたのでしょう。残念ですが、それはそれで今回は仕方ないな、と思っていた所に、吉永氏が、「こんなのいましたよ」と持って来てくれました。

その個体は、

見ると、まさに今回の私のターゲット「シロテンハナムグリ」でした。

思わず「これ、これですよ、今回私が探していたのは!」と叫んでしまいました。

最近カナブン、ハナムグリにハマっている私、今「シロテンハナムグリ」と「シラホシハナムグリ」の両方を採集して見比べてみたいというのが目標だったんです。

この個体は、画像からはちょっと分かりにくいですが、頭部の凹み、足の長さ、点刻の濃さ、などから、おそらく「シロテンハナムグリ」の方だと思いますが(間違っていたらスミマセン)、それにしても嬉しかったです。

深く深く感謝でした。

吉永氏、本当にありがとうございました。m(_ _)m

この時点でAM 10時位。

すでに4時間を経過しているので、皆さん疲れが見え始めた頃。そろそろ今日、最後のポイントへ。

そして最後の最後に、本日念願の、

ミヤマクワガタ♂個体をGET!

実は今日ずーっとミヤマクワガタだけが採れていなかったんです。淋くんを初め皆が狙っていただけに最後に採れて喜びも倍増でした。

<本日の結果>

種類

ミヤマクワガタ

ノコギリクワガタ

ヒラタクワガタ

コクワガタ

スジクワガタ

ネブトクワガタ

カブトムシ

シロテンハナムグリ

カナブン

頭数

103頭

AM 11:30頃、採集終了。

一通りの種類が採れて、数も103頭と、100頭越えを達成しました。まだまだこの時期でもいるもんですね~。

他にもまだまだ見逃した個体も沢山いましたので、全体的には結構な数がいたと推測します。

今回は私を含めて4人で楽しく採集が出来ました。やはり大人数でワイワイ言いながら採集するのは楽しいものです。とても楽しいお盆休みのバカンスでした。

【一緒に採集してくれたメンバー】

小松裕氏

吉永真氏(お父さん)

吉永淋くん

本当にお疲れ様でした。

楽しくご一緒に採集させて頂き、この場を借りて深く感謝申し上げます。

また機会がありましたら是非ご一緒しましょうね。(^^)

※この方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

早いもので8月ももう半ば。

皆さん、楽しく昆虫採集していますか?(^^)

この時期になると以下の質問をよく聞きます。

山でクワガタムシ、カブトムシを採ってきました。

どうやって飼えば良いですか?

なるほど、クワガタムシ、カブトムシの成虫の飼い方(管理方法)ですね。

私たち長年クワガタ、カブトムシに携わっている者にとっては当たり前の事ですが、初めてクワガタムシ、カブトムシを採集、もしくは入手された方にとっては戸惑う事なのかもしれませんね。

今日はそんな初心者の方にも分かりやすい「クワガタムシ、カブトムシの飼い方(管理方法)」についてshiho流ではありますが、ご紹介してみたいと思います。

一般的に初めて皆さんがやられている方法は、

★★大きいケースでまとめて一緒に飼う(飼育する)★★

【メリット】

まとめて一緒に飼えるので、管理がとても楽。

【デメリット】

複数のクワガタ、カブトムシを一緒に入れてしまうので、ケンカをしやすくなる。

長生きさせるには向かない。

【感想】

この一緒に飼うことを私は「まとめ飼い(多頭飼育)」と呼んでいます。

まとめ飼いはその名の通り、複数の昆虫達を同じケース内で一緒に飼う(管理)することです。

確かにとても楽な方法なので、初めて虫を飼われる方はほとんどの方がこの方法で管理するでしょう。実際、私も子供の頃はそうでした。

とても楽な方法なのですが、デメリットも多いです。

一番のデメリットは虫達が出逢いやすくなり、ケンカをしやすくなるという事です。

それによりお互いに傷付け合う事も多くなり、結果虫達の寿命も短くなってしまうというのが最大のデメリット(マイナス点)だと考えます。

【ケンカ対策案】

本当は後の記述で説明する「一頭飼い(単独飼育)」が理想なのですが、スペースや手間がかかりますので、なかなか難しいと思われる方も沢山いらっしゃると思います。

どうしても「まとめ飼い」をするならば、

このように、ケースの中でまともに出逢いにくくするように障害物(葉っぱや小枝)を入れてやると、虫達が直接まともに出逢いにくくなり、ケンカも減少してるれると思います。

葉っぱや小枝がなくても、代用品はいくらでも作れます。割り箸を小さく折ってやったり、新聞紙を小さくちぎって丸めて入れてやったりするだけでも、全く入れないよりは全然良いと思います。

心なしか見栄えも少し良くなった気がしませんか?(^^)

★★小さめのケースで一頭ずつ管理する★★

【メリット】

一頭ずつの管理なのでケンカが起きない。

結果、長生きさせやすい。

【デメリット】

狭いスペースなので、ケースが汚れやすくなる

【感想】

上記でご紹介した「まとめ飼い(多頭飼育)」と比べて、一頭ずつの飼育(単独飼育)になるので、ケンカが起こらない事が最大の利点です。

虫達を長生きさせるにはこの方法がベストだと考えます。

実際私も今現在管理している全ての虫達は一頭ずつ個別に単独管理しています。

ただケース内が狭い為、汚れるのが早い傾向がありますので、汚れが目立ってきたらキレイにしてあげると良いでしょう。

如何でしたでしょうか?

私個人は「一頭ずつ飼い(単独飼育)」派ですが、「まとめ飼い(多頭飼育)」か「一頭ずつ飼い(単独飼育)」か、初心者の方々にとっては、なかなか判断するのは難しいことかもしれません。

元々大自然の中で延び延びと生きてきた昆虫達なので、「まとめ飼い(多頭飼育)」するにしても上記のような障害物対策などをするようにして、少しでもストレスを軽減させて昆虫飼育を楽しんでみてはいかがでしょうか?(^^)

※この方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによっは管理方法など様々で、異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

ちなみに私が今回成虫管理で使用した用品は以下のものです。あくまで参考として。

使用したアイテム

2015年クワガタ野外採集記(昆虫採集記)、今回で11回目になります。今回はどんな虫達に出逢えるでしょうか、とても楽しみです。(^^)

PM 4:10、今日は朝方の天気が悪かったため、採集の時間帯を夕方に変更。 ポイントに向かいます。

たまにこのように樹の樹皮下のオガが吹き出しているのを見ることがあります。

最初はボクトウガの幼虫の仕業かと思っていました。でも、このようなパターンの樹を何度か見ましたがボクトウガの幼虫は見当たらず、代わりに小さな白いウジムシみたいな幼虫をよく見かけます。

私も詳しくは知らないので、あくまで憶測ですが、ボクトウガの他にもこのように樹に穿孔する何かの幼虫がいるのかもしれません。

しかしこのような所には、小型のコクワガタやスジクワガタが好んで入っている事が多いです。

じっくりと探してみると、

やはりいました。スジクワガタの♂です。体長17mm。とても小さい♂ですが、スジクワ特有の斧型の内歯の特徴がしっかりと出ています。

もっとよく探してみると、

とても小さいヒラタクワガタ♂も入っていました。体長19mm。こんな小さなヒラタクワガタも逆に珍しいです。

最後に樹を蹴ってみると、

中型のミヤマクワガタの♂が落ちて来ました。体長57mm。体毛もキレイに残っており、美しいです。

ここにも良さそうな樹が並んでいます。これらはニレの樹ですね。

複数の樹を順に蹴ってみました。

かなり遅い出逢いですが、野外でのカブトムシ初ゲットです。

今年は今までカブトムシとはご縁がありませんでした。

でも考えられる理由はあります。今年はミヤマクワガタを中心に狙って少し標高がある場所ばかり行っていました。これらのポイントではカブトムシが活発に生息するには少し標高が高かったのかもしれません。

このように、上記画像の他、合わせて合計17頭。

ここのニレの樹の並びだけで、結構な数が採れました。バラバラと雨のように落ちてくるクワガタシャワーはとても気持ちが良いです。(^^)

その他では、

とても小さなカミキリムシです。後で調べたところ、

【セミスジコブヒゲカミキリ】

カミキリムシ科

体長9~19mm程度

北海道~九州まで生息

♂は触覚の部分にコブがあるらしい

広葉樹の葉などに集まる

ということらしいですが、確定ではありません。

カミキリムシの仲間はとても多く、日本だけでも800種程度の種類が存在するらしいです。私ごとき素人の知識で恐縮ですが、私が調べてみた中ではこの「セミスジコブヒゲカミキリ」が一番近かったのでご紹介させて頂きました。間違っていましたら申し訳ございません。

このセミスジコブヒゲカミキリは♂だと触覚の部分にコブみたいな膨らみがあるらしいです。この個体はそのようなものは見えないので、♀かもしれません。もしくは全然違う種類だったりして。。。

さて、気が付けば、採集始めてから既に2時間半程度経過。

周りも次第に薄暗くなって来て、本日は終了としました。

今回もルアーケースは順調に埋まりました。

今回の採集結果は

・ミヤマクワガタ5頭

・ノコギリクワガタ28頭

・コクワガタ18頭

・ヒラタクワガタ12頭

・スジクワガタ4頭

・ネブトクワガタ2頭

・カブトムシ3頭

合計 72頭 という結果でした。

ところで気になったのが、

葉っぱの間をよーく見てみると・・・

森ではもう既に秋の気配が漂い始めているようです。夏って思ったよりも短いものだと実感しました。

今シーズンの野外採集(昆虫採集)もあと何回出来るでしょうか?今後は一回一回をじっくりと味わいながらかみしめて採集をしたいと改めて思いました。今回も山の神様、ありがとうございました。(^^)

※この方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

皆さんは、野外採集(昆虫採集)に行く時、どんな時に行かれますか?例を挙げるとすれば、

・仕事がお休みの時

・天気が良い時

・何だか自然と触れ合いたい時

・クワガタ&カブトムシと出逢いたい時

・子供と一緒に採集を楽しみたい時

と、色々と理由はありますよね。

折角計画していたのに行ってみたら採集地が雨で全然採れなかった。ってことはありませんか?

そんな時、あくまで私のやり方になるのですが、私は採集に行く前には必ず以下の事項を調べてから行くようにしています。

・採集地に近い地域の今現在の天気を調べる

・採集地に近い地域の「これまでの天気、降水量」を過去数時間さかのぼって調べる

・採集地に近い地域の「これからの天気」を、特に今後の雨雲の動きを調べる

・採集地に近い地域の気温と、風の強さを調べる。

野外採集(昆虫採集)に行くにあたって採集地の今現在の天気は重要です。今いる場所は晴れていても、採集地に行ってみて雨が降っていないとは限りません。それゆえ採集地の天気は事前に調べておくのが得策です。

では、そこにいないのにどうやってそんなことが分かるのか?ご心配なく。今の時代にはインターネットという強い味方がいます。

あくまで私のやり方ですが、私は野外採集に行く前は必ずインターネットで採集地の情報を調べてから行動するようにしています。

そこで一番頼りになるのが、インターネット内にある各種のお天気サイトの中の「YAHOO!JAPAN天気・災害」のというサイトです。

このサイトを見ると、採集地自体のピンポイントの天候を知るのは無理かもしれませんが、それでもその採集地に近い地域のおおよその天候、これまでの雨量、今後の雨雲の動き、気温、風の強さ等の情報が分かることが出来ます。

これらのサイトを有効に利用しながら、上記のポイントを調べて採集に行くようにしています。

では上記に書いた調べるポイントについて、なぜそれを調べる必要があるのか?の理由などをご紹介してみたいと思います。

【採集地に近い地域の今現在の天気を調べる】

晴れ、もしくは曇りならばOK。雨ならばNG。

【採集地に近い地域の「これまでの天気、降水量」を過去数時間さかのぼって調べる】

今現在は雨が降っていなくても、数時間前までに雨が降っていれば、採集地の木々達はとても雨で濡れた状態にあります。

そういう樹が濡れた状態の時は、樹の樹液も雨によって流れてしまっている可能性が高いので、虫の集まりもよくありません。

また蹴り採集をする際にも、樹を蹴っても虫がいたとしても、虫と一緒に雨も一緒に落ちて来てしまうので落ちたポイントを特定するのが難しくなります。

そういう意味でも非常に効率が悪いと考えられます。

そんな時はインターネットの「YAHOO!JAPAN天気・災害」のサイトで、雨雲の動き、「これまでの動き」でこれまでの雨雲の流れをチェックすると良いと思います。同時に降水量もチェックしておきましょう。最低でも3~4時間前まで雨が降っていない方が良いでしょう。

もし過去に雨が降っていても、降水量がほんのわずかの場合ならば、そこまで採集に影響しない場合もあるかもしれません。逆に降水量が多い場合にはより難しいと言えるでしょう。

【採集地に近い地域の「これからの天気」を、特に今後の雨雲の動きを調べる】

今は雨が降っていなくても、採集地に行ってすぐに降り出しては元も子もありません。

そんな時は上記と同様に「YAHOO!JAPAN天気・災害」のサイトで、雨雲の動き、「これからの動き」で今後の雨雲の流れをチェックすると良いと思います。

後数時間もすれば雨雲がやってきそうな予報が出ていれば、思い切って中止するのも賢明だと言えます。

【採集地に近い地域の気温と、風の強さを調べる】

気温が低いと虫の活動は鈍くなります。逆に気温が高いと虫の活動は活発になり、樹にもよく飛んでくるようになります。私的ですが、可能ならば25℃以上あるととても良いと考えています。

また風の強さも結構重要だったりします。風が強いと、木々が風で揺れてしまっているので、クワガタ達も落とされまいとガッチリと掴まっています。それゆえ、人が蹴った位では全然落ちて来ません。蹴り採集をメインに考えている方には強風は大敵だと言えると思います。

如何でしたでしょうか?

上記が私が野外採集(昆虫採集)に行く前に必ずチェックしておく天候対策です。

勿論、万全に対策を練って行動しても、天気には裏切られることもよくあります。

実際、先日は2日連続で現地についた途端に雨が降り出し採集を中止しました。

なので絶対的ではないということをご理解の上、ご参考程度にして頂ければ幸いです。

少しでも皆様の採集が快適なものになり、採集率がアップすることをお祈り申し上げます。(^^)

※上記方法はあくまShiho個人の考え方&やり方ですので、あくまでご参考程度にお読み頂ければ幸いです。m(_ _)m ※

使用したアイテム

先日の土曜&日曜日:7月25日・26日に群馬県沼田市のサラダパークぬまたにて開催されましたイベント「世界のクワガタカブト大集合」ですが、おかげ様で無事大盛況のまま終了することが出来ました。

私Shihoも、土曜日の午前、午後と2回昆虫採集教室を開かせて頂きました。

クワガタ♀の見分け方や採集方法など、口頭で説明するには一部分かりにくい内容もあったのではないかと、深く反省しております。それにも拘わらず、最後までご一緒に参加して頂き、本当にありがとうございました。

また教室終了後の「クワガタ♀の見分け方」の実践コーナーでは、お客様、特に子供達と直にお話ししながら、色々と楽しくお話することが出来ました。

その後、一階ブースに戻り、用品販売のコーナーで対応していると、多数のお客様よりお声をかけて頂きました。

「飼育日記、いつも見てます」と言ってくれたお客様、一緒に写真を撮って頂き、ヘラクレスについて熱く語ってくれたお客様、採集のやり方などについて質問をして下さったお客様、飼育種のブリード方法を尋ねて頂いたお客様、等々、本当に皆さん暖かいお言葉ありがとうございました。改めて今回参加することが出来て本当に良かったと思いました。

今回のイベントでは本当にお世話になりました。そしてまた機会があれば今回の様なイベントで皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。また今後は今まで以上に「飼育日記」や直接のお電話での対応でも頑張っていきたいと思います。

皆さん今後ともよろしくお願い致します。

ありがとうございました!!m(_ _)m

shiho

使用したアイテム

2015年クワガタ野外採集記(昆虫採集記)シリーズ、今回でちょうど10回目の紹介になります。今回はどんな虫に逢えるのか、毎回言っていることですが、本当に楽しみです。(^^)

AM 9:10、今回はちょっと別の採集ポイントに行ってみました。今日は今の所晴れ間が見えます。このまま気持ちよく採集したいですね。

気になる樹を見つけました。

細いですが、いいニレの樹です。

よーく見てみると、クワガタが一頭付いています。

ちょっと見づらい画像ですみませんが、皆さん、どこにいるかお分かりですか?

とても見づらくて申し訳ございません。

上記画像の赤マルの中央にヒラタクワガタの♂がいます。

下が草むらで蹴って落としたら分からなくなると思い、長網で採り寄せます。

なかなか良型の♂です。体長62mm。

しかもとてもキレイです。

これも細いニレの樹ですが、こういう樹、結構狙い目だったりします。

蹴ってみると、

予感的中。これもまたとても美しいノコギリの♂大歯。

体長64mm。

もう一頭。ノコギリクワガタの♀も一緒に落ちて来ました。

結構大型です。おそらく♂♀一緒にいたのでしょう。

一緒に落ちて来たコフキコガネ。シーズン後半になると、特に多くなる。

【コフキコガネ】

コガネムシ科

体長25~32mm程度

近縁種にオオコフキコガネ、サツマコフキコガネがいる

広葉樹の葉を食べによく集まる

夜間では灯火にもよく集まる。

次のポイントに移動。久しぶりの晴れ採集。

やはり天気がいいのはとても気持ちが良いです。

開放感にあふれますね。

いい雰囲気を持っている樹ですね。

ルッキングで見当たらないので蹴ってみます。

バラバラっとミヤマクワガタの♂♀ペアが落ちて来ました。樹の下が草むらだらけだったので落ちて見つかるかどうか心配だったのですが、幸い足元に落ちて来てくれたのでラッキーでした。

【サワガニ】

サワガニ科

青森県~トカラ列島まで広く生息する。

食性は雑食性。藻類や水生生物、陸生生物のミミズなど。

主に食用として料亭などで出されていることも多い。

寄生虫を宿してる場合が多く、食する際は加熱処理が必要。

サワガニ、懐かしいですね。私が子供の頃、母が水槽に入れて飼っていました。低温管理が必要なため、暑くなるとすぐに死んでしまっていたので、とても弱いカニだなぁと思っていた記憶があります。その時エサはそうめんをあげていました。湯がいていないそのままの固いそうめんを短く切って水槽に入れるとサワガニがハサミで上手にそうめんを掴んで食べていたのを思い出します。

次にとても大きいクヌギの樹を見つけました。

このクヌギの樹はとても大きく、葉っぱもかなり上の方でしか付いていません。ルッキングでは当然何も見えません。こういう樹はあまり私的に好みではないのですが、一応念の為に蹴ってみると、

「ドサッ」っと大きい音が、

今年初のノコギリクワガタ♂70mmUPでした。

体格もがっちりとしていて肉厚。迫力があります。

野外もののクワガタの場合、ノコギリ、ミヤマ、ヒラタは私的には70mmオーバーを採る事が目標です。ミヤマクワガタの70mmUPは一シーズンに数頭採集出来る事もあります。

次にノコギリクワガタ、一番難しいのはヒラタクワガタの順でしょうか。この個体も少し漆黒でなかなかいい面構えをしています。

採れそうにないと思った樹で採れる。野外採集ではこういう事はよくあります。採れそうにないと思う樹でもとりあえずダメもとでも良いので蹴ってみて下さい。意外にそこに大物が潜んでいるかもしれませんよ。

今回は晴天にも恵まれて、約3時間ほど採集しました。

今回の結果は

・ミヤマクワガタ10頭

・ヒラタクワガタ15頭

・ノコギリクワガタ22頭

・コクワガタ21頭

・スジクワガタ5頭

・ネブトクワガタ8頭

合計81頭

今季最高の数が採れました。さすがに晴れると気温も上がり虫の活動も活発になりますね。地域によって違うとは思いますが、ここでは今がクワガタの発生ピークかもしれません。ノコの70mmUPも採集出来たし、とても楽しめました。山の神様、今回もお世話になりました。ありがとうございます。(^^)

※この方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

夏の野外採集(昆虫採集)に行けば、もしかするとクワガタ&カブトムシよりも多く出逢える虫、それが「カナブン」です。

一概にカナブンと言っても、「カナブン」、「アオカナブン」、「クロカナブン」などと分けられているようです。

今日はそんなカナブンの中でもひときわ美しい国産の「アオカナブン」の紹介をしてみたいと思います。

まずは国産アオカナブンとはどういう昆虫なのかをご紹介してみたいと思います。

【国産アオカナブン♂】

【国産アオカナブン♀】

【国産アオカナブン】

【体長】

22~27mm

【分布】

北海道~九州まで幅広く生息。山地性が強い。

【体の特徴】

全体的に光沢があり、とても美しい。

色合いはグリーン、赤みのあるグリーン、ブルーなどの色彩変異がある。

身体をひっくり返した際、両後足の付け根の左右の基節がお互いに接する。

身体のラインは比較的細みのやや縦長。

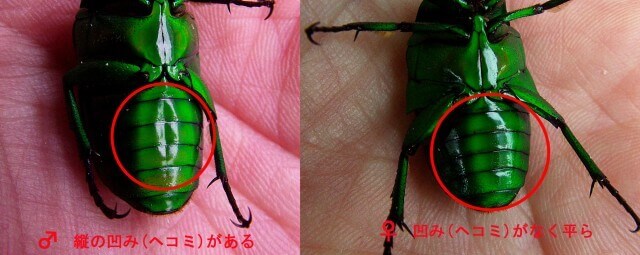

【♂と♀の体の違い】

♂には腹側の下腹部の部分に縦筋の凹みがある。

♀には凹みは見られず、平らなまま。

(※下の記述で詳しくご紹介します)

【行動の特徴】

非常に素早く動き、あっという間に飛んでしまう。

飛翔性がかなり高い。

交尾意欲が高い

【採れる場所】

平地でも見られるが、比較的山地性が強く標高の高い所で良く見られる。

クヌギやニレ、ナラ、ヤナギなどの樹の枝状にくっついて樹液を食している。

夜の灯火によく集まり、灯火採集はとても有効な手段。

【有効な採集方法】

樹の枝回りなどをじっくりと見て網などで捕獲する方法。

樹を蹴って落とす方法。ただしよく飛ぶので落下する前に飛んでしまうことが多い。

灯火採集方法。

【活動期間】

5月下旬~9月下旬

ベストシーズンは6月上旬~7月中旬。

【採れる時間帯】

朝方~昼間にかけて活発に活動するが、夜でも見られる。

★★国産アオカナブン♂と♀の違い★★

皆さん、国産アオカナブン成虫の♂♀の違い(見分け方)ってお分かりでしょうか?ぱっと見、外見上ではほとんど見分けがつきませんよね。でも実はある部分を見ると決定的に異なる箇所があるんです。

その箇所とは、「お腹の凹み(ヘコミ)の有無」を見ることです。

下に国産アオカナブンの♂と♀のお腹の部分の拡大画像を紹介しております。ご覧下さいませ。

如何でしょうか?

♂の方はお腹の部分が縦に凹んでいます。♀の方は凹まず、平らな状態です。

外見上では♂か♀の判断は難しいですが、お腹側を見れば一目瞭然です。

この判別方法は、例外もあるようですが、国産カナブン、国産クロカナブンなどでも適用するようです。雌雄判別に迷ったら、まずはお腹側下腹部分の凹みの有無を確認してみては如何でしょうか?

もしこれで♀だけでも採集出来れば、持ち腹を期待して産卵セットを組むことも可能ですね。

★★国産アオカナブンの養殖(ブリード)方法★★

国産アオカナブン、こうしてじっくりと見ると、とても美しい魅力のある昆虫ですよね。実はこのアオカナブン、野外でも多く見かけることが出来ますが、養殖でも産卵させ、羽化させることが出来るんです。

実際に昨年も国産アオカナブンと国産クロカナブンの産卵セットを組みました。どちらとも産卵に成功し、アオカナブンの方は既に2頭ほど羽化してきている個体もいます。少しご紹介してみたいと思います。

※一部画像&文面が過去日記内の「クロカナブンの飼育」より抜粋しております。ご了承くださいませ※

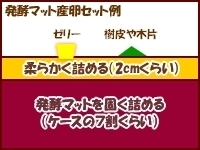

<国産アオカナブンの産卵方法>

【累代】天然ものWD♀を使用

【使用したマット】黒土マット

【使用した容器】クリーンケースS

【水分量】水分量は通常のセットよりは少な目、マット開封後、ほぼ加水なし

【マットの詰め方】ケース底面10センチ程度、少し強く詰めて上部3センチはフンワリと。

【設定温度】25~28℃前後(大体27℃キープ)

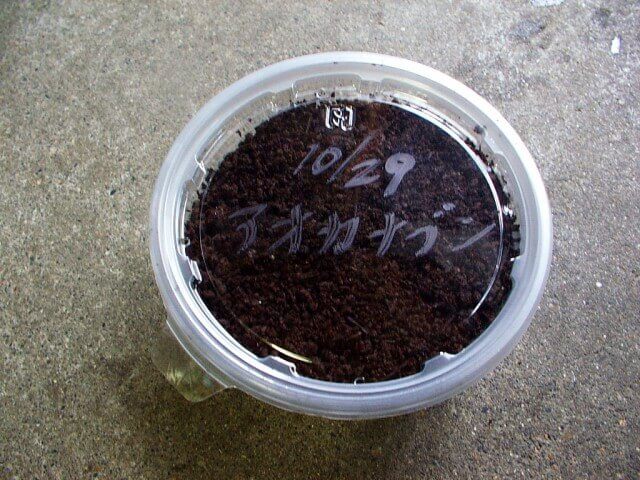

産卵セット割り出し時の様子

思ったよりも産卵数は少な目でした。

私の場合は、カナブン系の知識があまりなかったので、ノコギリやヒラタ、コクワなどと同等の部屋で、管理温度 25~28℃ 程度で産卵セットを組みました。

この時はこの温度帯でセットし、数は少ないもののとりあえず幼虫を得る事には成功しましたので、あえてこの温度帯でご紹介させて頂きますが、後で調べたところ、国産アオカナブンは山地性が強いということなので、もう少し低めの温度で産卵セットを組んでやれば、もう少し産卵数も増えたのではないかと考えます。

マットの水分量は通常のカブトムシのセット時にする時よりも、少し少な目にするのがポイントです。マットを手で強く握っても固まらない(土団子が出来ない)程度が望ましいです。

また上記データではマットはケース底面は固く敷き詰めたとありますが、そこまで固く詰めなくても大丈夫です。柔らかい部分にも産んでくれます。

★★国産カナブンの幼虫★★

次にカナブンの幼虫をご紹介してみたいと思います。

いわゆる背面歩行をする傾向があります。

次に幼虫飼育時の詳細です。

以下のように育てました。

<国産アオカナブンの幼虫飼育>

【使用したエサ】黒土マット

【水分量】少し少なめ

【設定温度】23~25℃前後

【使用容器】300ccプリンカップ

【エサ交換回数】4~5回位

【羽化までの期間】

2頭のみ羽化(合計11ヶ月程度)

但し他はまだ幼虫の状態です。

300ccカップの9分目位マットをぎりぎり入れて育てました。

それで羽化してきたのが、

今の所、上記2体が羽化してきました。プリンカップ上部に自力脱出してきている所を発見。

上の♂は完全にグリーン、下の♀は少し背中にレッドが入っているようです。同じ親からの子供なのですが、色彩が微妙に違います。この色彩変化が多彩な所は外国産クワガタのパプアキンイロクワガタに似ているような気がします。

その他の幼虫は未だに羽化する気配もなく、幼虫をしているようです。調べたところ、野外では羽化までに2年近くかかる場合もあるとか・・・。

冬場も温度管理をして育てたので、一年一化で羽化するのは考えられますが、全て一斉に羽化しないのを見ると、環境が合っていないのかもしれません。山地性が強いらしいので低温管理が必要だったのでしょうか?

実績はまだ数頭ですが、国産アオカナブンは飼育でも産卵~幼虫飼育~羽化と、一応無事に育てることが出来ると言えます。とてもキレイで色彩変化もあり、羽化が楽しめる昆虫だと思います。

世間ではブルー色に近いカナブンが人気があると聞きます。私はまだ野外でも養殖ものでも実際見たことがありませんが、機会があれば野外で出会い、可能ならばブリードして羽化させてみたいと思っております。

今年は昨年よりカナブンの産卵セットを増やしてみようかな。今度は低温気味で。(^^)

使用したアイテム

最近のコメント