2015年クワガタ野外採集記(昆虫採集記)シリーズ 9回目です。さぁ、今回はどんな虫達に出逢えるでしょうか?

AM 8:55、ちょっと遅いスタートになってしまいましたが、林道を進んでいきます。

最初のポイント樹の樹液が出ている箇所を見てみると、クロコノマチョウ、スズメガ、その他不明蛾が樹液をお食事中でした。樹液は蝶達にもご馳走のようです。

その蝶達のお食事中の樹液が出ている樹皮裏の隙間を覗いて見てみると、

そしてお嫁さんでしょうか?♀のコクワガタを発見。体長18mm。

このコクワガタ♀、とってもキレイです。もしかしたら発生したばかりかもしれませんね。

隣の樹で目線の高さに交尾中のミヤマクワガタの♂♀ペアを発見。これはさすがにそっとしておきました。

別の樹を見ると、何やら大きい黒いものが見えます。発見か!と思いきや・・・・・

この姿は、マイマイカブリ。暗かったのでライトを照らして撮影。

全体図を見たかったので、お食事中悪かったのですが、取り出して撮影しようとしたところ、動きが早い早い!

全然じっとしてくれず、撮影不可能だったので、仕方なく、持ち歩いていたマット入りプリンカップに入れて撮影。とても大きく、60mm位はあると思います。

顔のズームアップ。すごい顔立ちをしています。クワカブに慣れている私にはちょっと苦手意識があります。

【マイマイカブリ】

オサムシ科に属する甲虫。

北海道~九州まで幅広く生息しており、各地ごとで色彩変化があり、とても人気がある。

後ろ羽は退化して飛ぶことは出来ない。

その名の通り、カタツムリなどを襲って食べるが、樹液にもよく集まる。よって成虫は昆虫ゼリーでも飼育可能。

こちらではヒラタクワガタ♂が潜んでいました。おもいっきりピンボケ画像でスミマセン。

2時間ほど動き回って疲れてきました。

水面が揺れていない所はまるで水が無いかのように透き通っています。そのままでも飲めそうなくらいキレイです。

ふと横を見ると、野イチゴの姿が。前回見つけたのとは色がちょっと違いオレンジ色しています。数個いただきました。やはり甘酸っぱくて美味しいですね。

【コガネムシ】

コガネムシ科。

体長17~24mm程度

北海道~九州に幅広く生息

成虫は花の葉を食べ、幼虫は植物の根を食べる

風貌は似ているが、カナブンとは別もの

【ドウガネブイブイ】

コガネムシ科

体長17~24mm程度

北海道~九州まで幅広く生息

成虫は広葉樹の葉、ブドウの葉を食べる

幼虫は植物の根を食べる

さて、採集再開です。

ノコギリクワガタ♂大歯型が落ちて来ました。結構良い型です。体長 69mmでした。惜しい、70mmにはあとちょっと及ばず。。。

同時にミヤマクワガタのチビ♂。体長35mm。小型ですが、体毛はキレイです。

超小型のヒラタクワガタ♂も一緒に落ちて来ました。

極小個体のヒラタクワガタです。体長わずか20mm。

いつものように3時間位採集をして、結果

・ノコギリクワガタ15頭

・ヒラタクワガタ9頭

・コクワガタ19頭

・ミヤマクワガタ5頭

・ネブトクワガタ2頭

合計 50頭 という結果でした。

前回より数的には少なかったですが、今回もとても楽しめました。ミヤマクワガタにノコギリクワガタも出てきましたね。そろそろ発生もピークが近いでしょうか?

それにしても山での野外採集(昆虫採集)はとても気持ちが良いです。大自然のマイナスイオンをビンビン感じてしまいます。身体も心もリセットされるようです。

今回も山の神様、ありがとうございました。また次回はどんな虫達との出逢いがあるでしょうか?今から楽しみです。(^^)/

※この方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

先日、クワガタ野外採集を終え帰宅した時のことです。

車を駐車場に入れようとした所、前方で何やら動くもの(※赤マルの部分)があり。

車を降り、近づいて見てみると、

何とひっくり返っている国産カブトムシの♂を発見。

一瞬「えっ??」と思ってしまいました。

何故なら今季国産カブトムシはまだ採集したこともなく、養殖の方でも在庫は持ち合わせていなかったからです。

となると野外ものがここまで飛んできたのか?

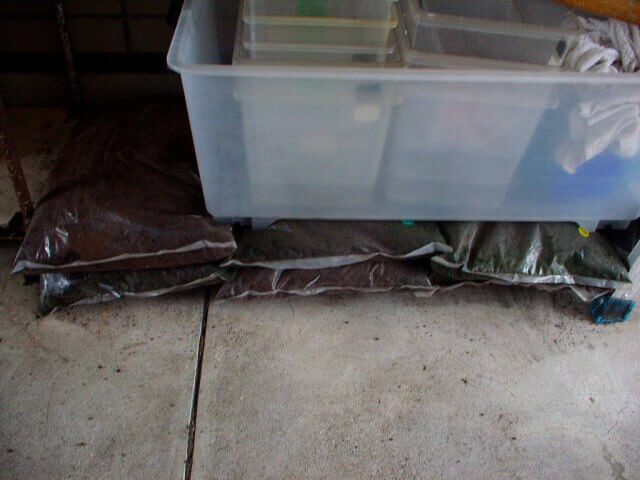

う~ん・・・・よーく考えて辺りを見回してみると、すぐ右側にあるマットに目がいきました。

そういえばこのマット、長らく動かしてなかったな・・・・。

・・・・・もしかして・・・・・・・・・

マットを確認して見ると、

なんと、下の方にボロボロに穴の開いたマットが、しかもマット量も減っています。ちなみにマットの種類は「きのこマット」。

そしてその穴をよーく見てみると、

穴の中にカブトムシの成虫がいる。

斜めに作った蛹室より現れたカブトムシ成虫♀。

羽化の際に脱げ落ちた蛹の殻も見えます。

とにかくマットを全て開封してみることにしました。

すると、

なんと合計で14頭の国産カブトムシ成虫♂♀が現れました。

これにはびっくりしました。

考えられるのは、昨年野外のカブトムシの♀成虫がここまで飛んできて、積んでいたマットに潜り込んで産卵を行い、そしてその幼虫たちがマット内で、幼虫~蛹~成虫羽化と育ち、自力脱出するまでになったということだと思います。

マット内の全ての個体が羽化していたこと、駐車場に転がっていた成虫個体、今シーズンのカブトムシ発生の時期から考えると、今回私が見つける前に自力脱出し、外の世界へ出て行った個体も存在すると考えられます。

それにしても恐るべき生命力です。

国産の野外のカブトムシが自然に飛んできて外に置いてあるマットに入り込み、産卵するという話は過去の日記でもご紹介しました。

しかし今回はそのマット袋内で一貫して羽化まで完了し、自力脱出するというのは初めてでした。

縦に蛹室を作る国産カブトムシにとってはとても狭い環境だっ たと思います。それゆえか、♂は小型~中型サイズばかりでしたが、出てきた14頭全て羽化不全もなくキレイな完品状態でした。

国産カブトムシ、通称「ムシキング」、力強さだけではなく、生きようとする力、生命力もまさにムシキングだと感じさせられました。

今年も外から来るカブトムシ達の為にいくつかマットを置いておこうかと思います。(^^)

使用したアイテム

2015年クワガタ野外採集記(昆虫採集記)シリーズ、今回で8回目です。

今年は天気がよくない日が多いです。たまにはすっきりと青空の元で気持ちの良い採集がしたい気持ちになってしまいます。さて今日はどんな虫達に出逢えるでしょうか。

AM 8:33、林道を抜けて採集ポイントに向かいます。霧がかかっています。気温も低いです。

採集ポイントに到着。うっそうとしたところですが、向こうにはクヌギやニレの樹があります。

いきなりミヤマクワガタからのスタート。しかも良型。幸先が良いですね、テンションが上がります!

となりの隙間からはコクワの♂をGET。こちらも良型47mm。

ミヤマ、ヒラタ、コクワと、立て続けにテンポよく良型をGET。今日はいいリズムです。

他にはこんな虫達もいました。

この虫、樹液採集中は頻繁にお目にかかります。詳しく調べてみると、名前は「ヨツボシケシキスイ」と言うそうです。非常に小型で、♂で10~15mm程度、♀は5~8mm程度の大きさしかありません。

【ヨツボシケシキスイ】

ケシキスイ科

体長5~15mm程度

北海道~九州まで幅広く生息する。

樹液に集まり、クワガタ採集時によく見かける。

動きが非常に素早く、よく飛ぼうとする。

♂個体は大アゴが発達していて左右非対称。

アップで見るとなかなか格好良い。

♂はとても格好の良い大アゴを持つということなので、数匹持ち帰り、撮影してみました。

ケシキスイの♂の大アゴは体の割には発達し、左右非対称になるのが特徴だそうです。

なるほど、こうやってみるとクワガタっぽいですね、格好良いです。

ヨツボシケシキスイの♀。体長は5mmほど。

黒光りの光沢のある背中に、赤い四つの模様がとてもキレイです。

このケシキスイ、実はとてつもなく動きが素早いんです。その素早さはクワガタの比ではありません。またプリンカップ内だったためか、よく羽ばたきました。その動きはどこかテントウムシを見ているようでした。

そして上記の様に♂♀一緒に入れてみると、♂は早速♀に交尾活動をしていました。ケシキスイの幼虫は孵化も成虫になるのもとても早いそうです。繁殖力も抜群なのではないでしょうか?でもなかなか格好良い虫ですよね、結構好きになりました。

次に見かけたのが、

【オオゾウムシ】

オサゾウムシ科

体長12~28mm程度

北海道~南西諸島に生息

成虫は長生きで1~2年も生きるらしい。

動きがとてもゆっくりで、捕まえるよくと死んだふりをする。

オオゾウムシ、この虫も良く樹液採取の際に見かけますね。独特な模様、樹の色と保護色になっているのでしょう。動きはのろく、捕まえると死んだふり?をするのかあまり動きません。

さて、採集再開です。

今回は大物を含めたクワガタシャワーを浴びました。回収出来たのは上記画像4頭を含む6頭でしたが、実際には10頭近くいっぺんに落ちて来ました。

落ちてくる途中で、出来るだけ大きい影を頭に焼き付けて探しましたが、他に見逃した個体もあったかもしれません。このクワガタシャワーはいつ浴びても気持ちが良いものです。(^^)

大型ミヤマの採集に気を良くして、その後も4時間ほど採集を続けました。

今回の結果は

・ミヤマクワガタ12頭

・ノコギリクワガタ22頭

・ヒラタクワガタ11頭

・コクワガタ19頭

・ネブトクワガタ3頭

・スジクワガタ5頭

合計 72頭 という結果でした。

とっても楽しい採集でした。今回は気温が低かったので、ちょっとどうなかなと思っていたのですが、思ったよりも沢山採れました。私のカンも当てになりませんね。

また今回は良型の個体が結構多かったのが嬉しかったですね。特にミヤマ70mmは大きくてとてもバランスのとれたキレイな個体でした。今季初の70mmUPでした。

こういう出逢いがあるので昆虫採集は止められません。また次回どんな虫達に逢えるか今から楽しみです。山の神様、今回もありがとうございました。(^^)/

※この方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

2015年クワガタ野外採集記(昆虫採集記)シリーズの紹介です。今回で第7回目です。

途中、栗の樹を見つけました。この樹も樹液が出てクワガタなどが集まる場合があります。

【オオスズメバチ】

大型のスズメバチ。

体長27~44mm(女王含む)にもなる。

北海道~九州まで幅広く生息。

モグラやネズミの地中の穴に巨大な巣を作る。

性格は獰猛で、小型昆虫を襲う。樹液にも集まる。

毒針は毒性が強い。

晩夏~秋になると非常に攻撃的になるので注意が必要。

この時期のスズメバチはまだ大人しいので、へたな刺激を与えなければ襲ってくることはほとんどありませんが、注意は必要です。

また黒いものに対して向かってくることがあるようなので、髪の毛も例外ではないようです。なるべく白っぽい帽子をかぶるようにしておくのが無難かもしれません。上記画像のような場合、私はこ大人しくスルーするようにしています。

スズメバチ対策として、帽子は黒っぽいものよりも白いものの方が良い。

採集を開始してまだ30分程度ですが小雨が降ってきました。今回はまだクワカブは採れていませんし、いやな雰囲気が漂います。。。

パサッと小さいですが何かが落ちた音がしました。画像のこの赤い丸の辺りです。

ヘビやハチなどに注意しながら、探してみると、

草の上にとてもキレイな大歯のスジクワガタが落ちていました。♂33mmでした。

それともう一匹、

コクワガタの♀です。

先にスジクワガタの♂が落ちていたので、てっきりスジクワガタの♀かと思いました。

その後、結構樹を見て回ったのですが、ほとんどクワガタの姿を見かけません。天気が悪いので隠れているか、もしくは私の他に誰か採集者が来られたのかもしれませんね。

よくヒラタクワガタやコクワガタが入っているこのウロも何も姿が見えません。。。

そこで、川を挟んでのポイントに移動することにしました。

本来は静かな渓流ですが、ここ最近の雨で水流が増し、流れも急になっています。この向こう側にも良い樹があるので、川を渡りたいところです。

そこで、

ジャーン!長靴付胴長の登場です。これさえあればそこそこの深さの川ならば渡りきる事が出来ます。

実際渡りきりました。

川の水はひざの少し上位でしたが、思った以上に水の抵抗は強かったです。ガニマタ歩きで踏ん張りながら渡りました。

こちら側は野バラがとても多く歩くたびに服にひっかかり時折とても痛いです。しっかりとした服装対策(長袖長ズボン)が必要だと切に感じました。

その野バラのとなりを見てみると

小型のコガネムシがとまっていました。

後で調べてみたところ、「ツヤコガネ」という種類だそうです。

【ツヤコガネ】

コガネムシ科

体長13~18mm程度

北海道~九州まで幅広く生息

体色は様々で色彩変異が強い

成虫は主に広葉樹の葉を食べます。

もう一つ

とても大きいカタツムリを発見。

山ではカタツムリもビッグサイズなのか?

子供の頃にアジサイの葉によくくっついていたカタツムリとは別物のようです。同種なのかな??

さて、採集再開です。

すると近くの岩の上に、

かろうじて大歯になりかけのノコギリクワガタの♂個体です。後で計測しましたが62mm。

ノコギリは♂ばかりでなかなか♀には逢えていません。

その後、小型タイプですが、ヒラタクワガタ、コクワガタがぼちぼち採れ始めました。

一番右の3頭はヒラタクワガタの♀。とてもキレイなので新成虫だと思います。

雨が強くなってきたので、早めに終了しました。今回は2時間位の採集でした。

結果は

・ノコギリクワガタ3頭

・ヒラタクワガタ5頭

・コクワガタ6頭

・スジクワガタ2頭

合計16頭

という採集結果でした。

今回は雨が降ってくるという悪天候のせいもあってか、採集数も少なく、大物もGET出来ませんでした。しかしこんな日もあります。山に来ること自体が自然と一体化出来てすがすがしい気持ちになれるので、とてもリフレッシュ出来て私は大好きです。また次回の採集に期待するとします。(^^)

※この方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。 必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、 傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

毎年この季節になると、子供さんや、初心者の皆様より以下のような質問をよくお聞きします。

クワガタムシが全然動かなくなりました。死んでしまったのでしょうか?

なるほど、確かにこの手の質問はよくあります。

確かに大切に飼育していたクワガタムシが突然動かなくなったら、それは心配ですよね。

しかしその動かなくなったクワガタムシは本当に死んでしまったのでしょうか?中には本当に死んでしまった個体もあるでしょうが、ちょっとお待ち下さい。土に還してやる前にもう一度よく調べてみましょう。

実はクワガタムシの習性の一つとして「疑死」、いわゆる「死んだふり」というものがあります。実際死んだふりをしているクワガタの画像がありますのでご紹介したいと思います。

※画像をクリックすると拡大して鮮明に見られます※

【国産オオクワガタ♂の死んだふり】

上記画像は「国産オオクワガタの♂」です。

手足をしっかりと折りたたみ小さくまとまっています。

【本土ヒラタクワガタ♀の死んだふり】

上記画像は「本土ヒラタクワガタの♀」です。

こちらも手足全て引っ込ませ、触覚まで折りたたんでいます。

いかがでしょうか?皆様がおっしゃっていた「動かない、死んでしまった」の意見は上記画像のような個体を言っているのではないでしょうか?

だとしたら答えは「ノー」です。

これは立派なクワガタムシの防衛反応で、この様な姿勢を取っているのは逆に元気の証とも言えます。

野外でのクワガタムシの天敵には様々なものがあります。代表例として鳥(カラスなど)が挙げられます。鳥は枝に乗り移りクワガタムシを捕まえ捕食します。

この時クワガタムシ達は鳥がとまった枝の振動を感知して、すぐに手足を引っ込めて丸まり地面にわざと落下します。そうして落下した後は丸まった状態でしばらく死んだふりをして動かず、敵からの発見を遅らせます。

人間がクワガタ採集をする時に樹を蹴ってすぐに落ちてくるのは、「振動を感じたら敵から身を守るために落下しする。そして落下後は動かずじっとやり過ごす」そういった防衛本能があるからだと言われています。

なるほど、すごいですよね。そう聞くとなるほどと思ってしまいます。

それゆえ、飼育下で人間がクワガタムシを触ろうとすると、「敵が来た」と思いこみ手足を引っ込めて、あたかも死んだように見せかけてしまう事が多いのです。

死んだふりをする個体は実はとても元気で警戒心が強いクワガタムシだと言えるでしょう。

ショップさんで購入する時にもこういった「死んだふり」をする個体を目安に選ぶと間違いは少ないと思います。

でも動かくなった虫の全てが本当に「死んだふり」をしているのでしょうか?

中には違って本当に死んでいる個体もいるかもしれません。

そういった時にはいくつかチェックしてみてもらいたい事があります。

画像&映像がありますのでご参考にして頂ければ幸いです。

★★アゴの間に何かを挟ませる★★

文字通りアゴに何か挟ませてやります。

♀ならばつまようじとか、♂ならばティッシュを丸めたものとかです。生きていれば抵抗しようと力強く挟んできます。死んでいれば勿論反応はありません。

短時間ですが、動画での様子も撮影しました。参考にしてみて下さい。

※ヒラタクワガタ♀のアゴ部分にご注目下さいませ。

★★触覚を触ってみる★★

触覚を指でそっと触ってみましょう。

生きていればすぐに反応し触覚を動かします。動く速度が速いほど元気な証拠です。死んでいれば勿論反応はしません。

触覚にそっと触れてみる。元気ならばすぐに触覚を引っ込めます。

短時間ですが、動画での様子も撮影しました。参考にしてみて下さい。

※ヒラタクワガタ♀の右の触覚にご注目下さいませ。一瞬の出来事ですのでよく注意してご覧下さいませ。

★★頭と胴体の首の部分を少し動かしてみる★★

生きている虫ならば力強く首はあまり動かいものですが、死んだ虫は首の部分がグラグラしていて力がありません。弱ってきている場合も力強さが無くなってきます。

元気な個体ならばこのように頭と背中の間はしっかりと隙間なく固まっています。

こちらは死んでいる個体。頭と胴体の隙間が多く、グラグラしています。

★★手足が伸びきっていているかチェックする★★

死んでしまった虫は手足が伸びきった状態になっている事が多いです。触ったり、引っ張ったりしても元に戻ろうとしない(反射がない)場合は、おそらく死んでいる確率が高いでしょう。

死んでいるヒラタクワガタ♀。

足が伸びきっていて、引っ張っても戻りません。

また補足ですが、死んでいるとよく口髭が出たままにもなることが多いです。

上記のポイントをチェックして見て全て当てはまるようでしたら、残念ですがその虫は死亡していると言えます。全てではないけど、何点かが当てはまる場合は、完全に死んではないですが、弱ってきていると言えるでしょう。

如何でしたでしょうか?上記が私流ではありますが、私が虫が死んだとき&弱ってきているかどうかを判断する時によくチェックする項目です。勿論他にも判断する基準となるものが存在すると思います。あくまでご参考程度に見て頂ければ幸いです。

皆さんも「クワガタムシが死んでしまった、土に還してあげよう」と思う前に、是非一度きちんとチェックしてみませんか?(^^)

使用したアイテム

2015年クワガタ野外採集記(昆虫採集記)シリーズ第6弾です。

7月に入りましたね。早いもので採集に出かけだしてもう6回も経過してしまいました。クワガタ採集においてはこの7月が最も発生の多い時期だと言われています。

さぁ今回もその時の様子をご紹介したいと思います。

AM7:36、目的地に向かいます。天気は曇りですがうっすら晴れ間も見えます。

プチ崖崩れ。雨が続くと地盤が緩みこういった崖崩れが発生しやすくなります。注意が必要です。

こちらはおそらくイノシシが堀った形跡です。イノシシは見かけると大抵は逃げてくれますが、子供連れの時には注意が必要です。子供を守ろうと突進してくることがあります。私も過去に何度か突進されたことがあります。その時はかろうじて逃げられましたが、とても恐ろしかったです。

さて、採集ポイントに到着。順に樹を見ていきましょう。

最初の樹。樹液も出てウロもある。とても良い樹なのですが、樹のウロ(穴)のすぐ上に要注意生物スズメバチが来ています。本来ならばウロを見たいところですが、スズメバチは危険なので今回はスルーします。

次に雰囲気がある良い樹です。周りを見て何もいなかったので、蹴ってみると、

ミヤマクワガタです!体長64mm。超大型ではありませんが、ミヤマクワガタは数回前の採集以来採れていなかったので、とっても嬉しいです!今季2頭目です。やはりミヤマクワガタが採れると気持ちが変わります。(^^)/

次の樹に近づいた時

ヒラタクワガタのアゴが見えました。樹皮裏に隠れているようです。

掻き出し棒で取り出すのですが、その時の様子を動画で撮影しましたので、ご紹介したいと思います。一人で片手で撮影しながらの作業ですので、幾分かピントがズレている箇所があります。ご了承下さいませ。

最後の方は勢いよく出て来たので掴み損ねて下の草むらに落ちてしまいました。でも何とか無事発見出来ました。サイズは中型の54mmでした。

来ました!ノコギリクワガタ大歯型です。サイズは64mm。今年初の大歯型ノコギリです。(^^)/

ヒラタクワガタの大型♀も採れました。とってもキレイな大型個体♀38mm。飼育下では大したサイズではないかもしれませんが、野外ものでのこのサイズはとても大きいです。ウロの中から採集しましたが、ウロ内で見た時は一瞬オオクワの♀かと思ったくらいでした。

ふと、となりの葉を見ると、

とても小さなコガネムシが。セマダラコガネというそうです。小さくて可愛いです。

【セマダラコガネ】

コガネムシ科。

体長8~15mm程

北海道~九州まで幅広く生息。

身体の模様は個体差がある。

成虫は広葉樹の葉などを食べる。

【ナミテントウ】

テントウムシ科

体長 5~8mm程度

北海道~九州まで幅広く生息

成虫&幼虫共にアブラムシなどを食べる。

背中の羽の色合いや模様は変異がある。

採集も順調に進み、次々にルアーケースが埋まっていきます。更にノコギリの中歯型、ミヤマの中歯型なども採れました。

結局3時間ほどの採集を楽しみました。

結果、

・ミヤマクワガタ3頭

・ノコギリクワガタ5頭

・ヒラタクワガタ9頭

・コクワガタ18頭

・スジクワガタ3頭

・ネブトクワガタ5頭

合計 43頭 という結果でした。

今回はミヤマ、ノコ、ヒラタ、コクワ、スジ、ネブトと、6種類のクワガタと会うことが出来ました。これらのクワガタ6種に後々に現れるカブトムシを加えた7種が私が通常よく採集するクワカブのラインナップになります。今日はカブトムシ以外は逢うことが出来ましたので、とても良かったです。

それから、採集をしていて気になったことがあります。

採集地にポイ捨てされた飲み物の空容器です。この他にもいくつかゴミが投げ捨てられていました。

採集をする上で山へのゴミ捨ては絶対してはいけないことです。生き物の生息地を汚さないように私たちが気を付けなければならない最重要事項だと私は思っております。山があってこそそこに昆虫も生息出来るのですから・・・。ゴミは必ず持ち帰りましょうね。

今回もとても楽しい採集でした。あっという間の3時間でした。また次回の採集も楽しみにしておひらきにしたいと思います。(^^)

※この方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。 必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

先日の日記ではクワガタ10種類の♀の見分け方についてご紹介しました。

今回は同じクワガタ10種類のみになりますが、クワガタムシの♂の種類のおおよその見分け方、さらに採れる場所、有効な採集方法なども合わせてご紹介してみたいと思います。

※この見分け方はあくまで私、Shiho個人が行っている見分け方ですので、ご参考程度に見て頂ければ幸いです。

※サイズはあくまで目安。飼育個体サイズを含む。

※画像をクリックすると拡大して見られます※

【国産オオクワガタ】

【体の特徴】

体は平べったい。色は黒。アゴは太く、内歯は一本。背中には薄い縦筋の線がある。

【採れる場所】

クヌギやニレなどのウロ(穴)や樹皮裏などに潜む。灯火採集も可能だが飛来するのは小型が多い。

【有効な採集方法】

樹のウロ(穴)や樹皮裏などを見て、曲がった針金などで引っ張り出す方法。

樹を蹴って落とす方法。

灯火採集方法。

【活動期間】

4月下旬~10月下旬

【採れる時間帯】

基本的には夜活動を活発にする。

薄暗い所ならば場所によっては昼間も行動する場合あり。

【本土ヒラタクワガタ】

【体の特徴】

体は平べったい。

色は黒。背中は大型になるほどややツヤ消し、小型にはとても光沢の強いタイプがいる。

アゴは太く、内歯は大きいのが一本あり、その上に小さい複数の内歯が見られる。

【採れる場所】

クヌギやニレなどのウロ(穴)や樹皮裏などに潜む。灯火採集でもたまに見かけるが、飛来するのは小型が多い。

【有効な採集方法】

樹のウロ(穴)や樹皮裏などを見て、曲がった針金などで引っ張り出す方法。

樹を蹴って落とす方法。

灯火採集方法。

【活動期間】

5月上旬~10月上旬

ベストシーズンは6月上旬~7月下旬

【採れる時間帯】

基本的には夜活動を活発にする。

薄暗い所ならば場所によっては昼間も行動する場合あり。

【本土コクワガタ】

【体の特徴】

体は平べったく、色は黒。ややツヤ消し。

アゴは細く、内歯は一本。アゴ先端がグッと彎曲する。

【採れる場所】

クヌギやニレなどのウロ(穴)や樹皮裏、樹の上などに潜む。灯火採集も可能。

【有効な採集方法】

樹のウロ(穴)や樹皮裏などを見て、曲がった針金などで引っ張り出す方法。

樹を蹴って落とす方法。

灯火採集方法。

【活動期間】

4月下旬~10月下旬

【採れる時間帯】

基本的には夜活動を活発にする。

昼間でも比較的活発に行動する場合あり。

【スジクワガタ】

【体の特徴】

体は平べったく、色は黒。ツヤ消し。

背中には比較的濃い縦筋が見える。

大型になるとアゴの内歯が斧状の形になる。小型だと斧状の内歯は見られず、前方に上がるような一本の内歯がかすかに表れる。

【採れる場所】

クヌギやニレなどのウロ(穴)や樹皮裏などに潜む。ボクトウガなどが入り込んだ樹皮裏などでよく見かける。

【有効な採集方法】

樹のウロ(穴)や樹皮裏などを見て、曲がった針金などで引っ張り出す方法。

【活動期間】

4月下旬~10月下旬

【採れる時間帯】

基本的には夜活動を活発にする。

薄暗い所ならば場所によっては昼間も行動する場合あり。

【本土ネブトクワガタ】

【体の特徴】

アゴが独特の形をしている。大型個体の内歯は二つの大きな内歯が下の方につく。但し小型になると内歯はほぼ消失気味になる。

体は平べったく、背中にははっきりとした縦筋が見える。背中は光沢がある。

【採れる場所】

クヌギやニレなどの小さなウロ(穴)や樹皮裏などに潜む。ドロドロに樹液の出た樹液だまりに潜む傾向がある。

【有効な採集方法】

樹の小さなウロ(穴)や樹皮裏などを見て、曲がった針金などで引っ張り出す方法。

【活動期間】

4月下旬~9月下旬

【採れる時間帯】

基本的には夜活動を活発にする。

薄暗い所、樹液だまりなどのならば場所によっては昼間も行動する場合あり。

【アカアシクワガタ】

【体の特徴】

最大の特徴は裏側にした時の足の根元や腹中部が赤い所。

背中は光沢があり、ツルツルしている。

アゴは直線的で、内歯は先端に複数集まる。

【採れる場所】

比較的標高の高い所に見られる。

クヌギやナラ、ヤナギなどの樹の枝状にくっついて樹液を食している。

夜の灯火によく飛んでくる。

【有効な採集方法】

樹の枝回りなどをじっくりと見て網などで捕獲する方法。

樹を蹴って落とす方法。

灯火採集方法。

【活動期間】

5月下旬~9月下旬

【採れる時間帯】

夜間に多く見られるが、場所によっては昼間でも見かける場合あり。

【本土ノコギリクワガタ】

【体の特徴】

色的には真っ赤~茶色~黒と色彩変化がある。

背中はツヤ消し。

小歯~中歯~大歯タイプでアゴの彎曲の形状が大きく変わる。大歯タイプは昔からその形を見て「スイギュウ」と呼ばれることがある。

【採れる場所】

標高の低い場所~比較的標高の高い所でも見られる。

クヌギやニレ、ナラ、ヤナギなどの樹の枝状にくっついて樹液を食している。

夜の灯火によく集まり、灯火採集は有効な手段。

【有効な採集方法】

樹の枝回りなどをじっくりと見て網などで捕獲する方法。

樹を蹴って落とす方法。

灯火採集方法。

【活動期間】

5月下旬~9月下旬

ベストシーズンは6月上旬~7月中旬。

【採れる時間帯】

朝方~昼間にかけて活発に活動するが、夜でも見られる。

【ミヤマクワガタ】

【体の特徴】

頭部の上に独特の突起があり、大型になるほど大きく張り出す。

背中は茶色でツヤ消し。羽化後の個体には黄金色の体毛が見られるが、時間とともに擦れて無くなっていく。

裏側にした時に足の付け根部分が黄土色をしている。

【採れる場所】

比較的標高の高い所で見られる。

クヌギやニレ、ナラ、ヤナギなどの樹の枝状にくっついて樹液を食している。

灯火によく集まり、灯火採集は有効な手段。

【有効な採集方法】

樹の枝回りなどをじっくりと見て網などで捕獲する方法。

樹を蹴って落とす方法。

灯火採集方法。

【活動期間】

5月下旬~10月上旬

ベストシーズンは6月上旬~7月中旬。

【採れる時間帯】

朝方~昼間にかけて活発に活動するが、夜でも見られる。

【ヒメオオクワガタ】

【体の特徴】

名前の通りアゴの形はオオクワガタに似るが先端は内を向き丸みを帯びる。

内歯は一本。

背中の両外側部分(前胸背板)が大きく内にくびれている。

手足が長い。

【採れる場所】

1000~1500mクラスの標高の高いブナ帯に見られ、ブナやヤナギの木の枝状にくっついて木をかじり、そこから出る樹液を食している。

夜の灯火に飛んでくる場合もある。

【有効な採集方法】

樹の枝回りなどをじっくりと見て網などで捕獲する方法。

樹を蹴って落とす方法。

灯火採集方法も有効だが数はあまり多くはない。

【活動期間】

6~10月、活動が活発なのは8~9月

【採れる時間帯】

昼間に多く見られるので、昼間の採集が有効的。

夜間でも灯火などに集まるので活動していなくはないが、数は少ない。

【マダラクワガタ】

【体長】

4~6mm

【体の特徴】

全体的に卵型で、体高がある。

♂は小さいながらも大アゴがある。

体色は黄土色~黒褐色系。

背中には金色の毛が生えている。

【採れる場所】

500~1500mクラスの標高の高いブナ帯に見られる。

成虫&幼虫共に赤枯れした朽木の中、もしくは周辺で生活している。

コナラ、ミズナラ、ブナ、アセビ、カツラなどの赤枯れした朽木より斧などによる材採集により採集出来る。

朽木の上を成虫が徘徊することもあるらしいが、とても小さく、保護色などにより見えにくいのでルッキングで成虫採集することは難しい。

【有効な採集方法】

コナラ、ミズナラ、ブナ、アセビ、カツラなどの赤枯れした朽木からの材採集がメインとなる。

【活動期間】

幼虫で1~2年を過ごし羽化した後、そのまま蛹室内で越冬する。春から活動を開始する。朽木の外にはあまり出ず、朽木内で繁殖~羽化を繰り返すことも多い。

【採れる時間帯】

基本的に材採集なので、時間帯は問わないが、昼間が普通。

如何でしたでしょうか?

以上が、夏前~秋にフィールドで見かけるクワガタムシ♂10種の見分け方の特徴です。皆それぞれ何かしらの特徴がありますよね。♂は♀よりも特に特徴が表れているので見分けもしやすいと思います。

ただし♂の場合、個体の大きさによって、内歯やボディ(ミヤマのみ頭部突起)の形状が大きく変わります。

アゴの形状の変化もあって「小歯」、「中歯」、「大歯」 と、3つのタイプに分けて呼ばれることもあります。それぞれのタイプにより形状は違いますが皆同じ種類です。

ここで一番特徴が分かりやすい本土産ノコギリクワガタを例に挙げてご紹介してみたいと思います。

【小歯タイプ】

もっとも小さい体長のタイプで、内歯の特徴も表れにくい。歯型は工具のニッパのような形をしている。

【中歯タイプ】

小歯と大歯の中間的な特徴が出るものの、まだまだ大歯ほど完全とは言えない。

【大歯タイプ】

一般的に知られている特徴が大きく出ているタイプ。アゴは大きく湾曲し、「スイギュウ」と呼ばれる地域もある。このタイプの特徴だと迷いにくい。

このようなかんじです。

3個体共に全て同じ種類:ノコギリクワガタなのに全然違うクワガタに見えますよね?♂にはこの様に体長によりアゴ形状が異なるので知っておくと便利だと思います。

さて、前回、今回と比較的身近なクワガタムシ10種の♂♀の見分け方を書いて来ましたが如何でしたでしょうか?クワガタ種はこの10種以外にもまだまだ沢山種類がいます。今回は10種類のみの紹介でしたが、紹介した見分け方が少しでもお役に立てれば幸いです。(^^)

※この見分け方はあくまで私が見て判断する時に基準としているもので、勿論その他にも違う特徴などがあるかと思います。あくまでご参考程度に見て頂ければ幸いです。m(_ _)m

▼ショップのクワガタを見る

使用したアイテム

段々と暑くなって来ましたね。もうすぐ夏本番。夏になると野外採集(昆虫採集)に行く機会が増えてくると思います。野外採集(昆虫採集)はとっても楽しいですよね。

個人一人で黙々と行くのも良し、子供さんと一緒に楽しくワイワイしながら行くのも良し、色んな楽しみ方がありますよね。

日本には色んな種類のクワガタムシが生息しております。それぞれのクワガタムシ達は種類ごとに環境なり、時間帯なりと、比較的争いが起こらないように棲み分けや時間分けをしているのですが、時には同時に同じフィールド上に現れたりします。

クワガタムシの♂ならばどの種類なのかは外見上で大体は判断出来ますが、♀を捕まえた場合どうでしょう?

ミヤマクワガタやアカアシクワガタなどのように、はっきりと特徴が表れている種類ならば分かりやすいのですが、黒系のヒラタクワガタ、コクワガタ、スジクワガタなどはどれも似ているように見え、慣れていないと何の種類なのかよく分からない事が多いと聞きます。

今日は10種類のみになりますが、クワガタムシの♀の種類のおおよその見分け方、さらに採れる場所、有効な採集方法なども合わせてご紹介してみたいと思います。

※この見分け方はあくまで私、Shiho個人が行っている見分け方ですので、ご参考程度に見て頂ければ幸いです。

※サイズはあくまで目安。飼育個体サイズを含む。

※画像をクリックすると拡大して鮮明に見られます※

【国産オオクワガタ】

【体の特徴】

体は平べったく、楕円形。色は黒。光沢が強いです。背中にははっきりとした縦筋の線が数多くある。

【採れる場所】

クヌギやニレなどのウロ(穴)や樹皮裏などに潜む。

灯火採集も可能。多産地ならば灯火採集でもたまに見かける。

【有効な採集方法】

樹のウロ(穴)や樹皮裏などを見て、曲がった針金などで引っ張り出す方法。

樹を蹴って落とす方法。

灯火採集方法。

【活動期間】

4月下旬~10月下旬

【採れる時間帯】

基本的には夜活動を活発にする。

薄暗い所ならば場所によっては昼間も行動する場合あり。

【本土ヒラタクワガタ】

【体の特徴】

体は平べったく、楕円形。色は黒。光沢が強いです。

背中には薄い縦筋が見える。

足の頸節(けいせつ)の部分がわずかに曲がり気味で、前に向かって幅広になる。(※画像の赤い丸の部分)

【採れる場所】

クヌギやニレなどのウロ(穴)や樹皮裏などに潜む。

灯火採集でも可能。

【有効な採集方法】

樹のウロ(穴)や樹皮裏などを見て、曲がった針金などで引っ張り出す方法。

樹を蹴って落とす方法。

灯火採集方法。

【活動期間】

5月上旬~10月上旬

ベストシーズンは6月上旬~7月下旬

【採れる時間帯】

基本的には夜活動を活発にする。

薄暗い所ならば場所によっては昼間も行動する場合あり。

【本土コクワガタ】

【体の特徴】

体は平べったく、少し細長い楕円形。色は黒。

背中は基本的にはツヤ消し気味だが、真ん中の羽が合わさる部分は光沢が強い。背中には薄い縦筋が見える

足の頸節(けいせつ)の部分が真っ直ぐ直線的になっている。(※画像の赤い丸の部分)

ヒラタクワガタやスジクワガタとはここで見分けると容易。

【採れる場所】

クヌギやニレなどのウロ(穴)や樹皮裏、樹の上などに潜む。灯火採集も可能。

【有効な採集方法】

樹のウロ(穴)や樹皮裏などを見て、曲がった針金などで引っ張り出す方法。

樹を蹴って落とす方法。

灯火採集方法。

【活動期間】

4月下旬~10月下旬

【採れる時間帯】

基本的には夜活動を活発にする。

昼間でも比較的活発に行動する場合あり。

【スジクワガタ】

【体長】15~25mm

【体の特徴】

体は平べったく、縦長の楕円形。色は黒。

背中には比較的濃い縦筋が見える。

足の頸節(けいせつ)の部分がわずかに曲がり気味で、前に向かって幅広になる。(※画像の赤い丸の部分)

【採れる場所】

クヌギやニレなどのウロ(穴)や樹皮裏などに潜む。ボクトウガなどが入り込んだ樹皮裏などでよく見かける。

【有効な採集方法】

樹のウロ(穴)や樹皮裏などを見て、曲がった針金などで引っ張り出す方法。

【活動期間】

4月下旬~10月下旬

【採れる時間帯】

基本的には夜活動を活発にする。

薄暗い所ならば場所によっては昼間も行動する場合あり。

【本土ネブトクワガタ】

【体長】

15~18mm

【体の特徴】

アゴが独特の形をしている。体は平べったく楕円形。お尻の、色は黒。ツヤ消しの背中に光沢のあるはっきりとした縦筋が見える。

【採れる場所】

クヌギやニレなどの小さなウロ(穴)や樹皮裏などに潜む。ドロドロに樹液の出た樹液だまりに潜む傾向がある。なかなか♀の採集は少ない。

【有効な採集方法】

樹の小さなウロ(穴)や樹皮裏などを見て、曲がった針金などで引っ張り出す方法。

【活動期間】

4月下旬~9月下旬

【採れる時間帯】

基本的には夜活動を活発にする。

薄暗い所、樹液だまりなどのならば場所によっては昼間も行動する場合あり。

【アカアシクワガタ】

【体の特徴】

最大の特徴は裏側にした時の足の根元&腹部中心付近が赤い所。背中は光沢があり、ツルツルしている。

【採れる場所】

比較的標高の高い所に見られる。

クヌギやナラ、ヤナギなどの樹の枝状にくっついて、♂と交尾活動をしているか、もしくは樹液を食している。

灯火によく飛んでくる。

【有効な採集方法】

樹の枝回りなどをじっくりと見て網などで捕獲する方法。

樹を蹴って落とす方法。

灯火採集方法。

【活動期間】

5月下旬~9月下旬

【採れる時間帯】

夜間に多く見られるが、場所によっては昼間でも見かける場合あり。

【本土ノコギリクワガタ】

【体の特徴】

体格的にラグビーボールみたいに体高がある。

色的には真っ赤~茶色~黒と色彩変化がある。

背中はツヤ消し。

【採れる場所】

標高の低い場所~比較的標高の高い所でも見られる。

クヌギやニレ、ナラ、ヤナギなどの樹の枝状にくっついて、♂と交尾活動をしているか、もしくは樹液を食している。

灯火によく集まり、灯火採集は有効な手段。

【有効な採集方法】

樹の枝回りなどをじっくりと見て網などで捕獲する方法。

樹を蹴って落とす方法。

灯火採集方法。

【活動期間】

5月下旬~9月下旬

ベストシーズンは6月上旬~7月中旬。

【採れる時間帯】

朝方~昼間にかけて活発に活動するが、夜でも見られる。

【ミヤマクワガタ】

【体の特徴】

顎が独特な形をしている。

背中は茶色で光沢がある。

裏側にした時に足の付け根部分が黄土色をしている。

【採れる場所】

比較的標高の高い所で見られる。

クヌギやニレ、ナラ、ヤナギなどの樹の枝状にくっついて、♂と交尾活動をしているか、もしくは樹液を食している。

灯火によく集まり、灯火採集は有効な手段。

【有効な採集方法】

樹の枝回りなどをじっくりと見て網などで捕獲する方法。

樹を蹴って落とす方法。

灯火採集方法。

【活動期間】

5月下旬~10月上旬

ベストシーズンは6月上旬~7月中旬。

【採れる時間帯】

朝方~昼間にかけて活発に活動するが、夜でも見られる。

【ヒメオオクワガタ】

【体の特徴】

背中の両外側部分(前胸背板)が大きく内にくびれている。

手足が長い

※コクワガタに似ているが、上記の特徴より区別可能

【採れる場所】

1000~1500mクラスの標高の高いブナ帯に見られ、ブナやヤナギの木の枝状にくっついて木をかじり、そこから出る樹液を食している。

夜の灯火に飛んでくる場合もある。

【有効な採集方法】

樹の枝回りなどをじっくりと見て網などで捕獲する方法。

樹を蹴って落とす方法。

灯火採集方法も有効だが数はあまり多くはない。

【活動期間】

6~10月、活動が活発なのは8~9月

【採れる時間帯】

昼間に多く見られるので、昼間の採集が有効的。

夜間でも灯火などに集まるので活動していなくはないが、数は少ない。

【マダラクワガタ】

【体長】

4~6mm

【体の特徴】

全体的に卵型で、体高がある。

♀は♂のようにアゴが目立たない。

体色は黄土色~黒褐色系。

背中には金色の毛が生えている。

【採れる場所】

500~1500mクラスの標高の高いブナ帯に見られる。

成虫&幼虫共に赤枯れした朽木の中、もしくは周辺で生活している。

コナラ、ミズナラ、ブナ、アセビ、カツラなどの赤枯れした朽木より斧などによる材採集により採集出来る。

朽木の上を成虫が徘徊することもあるらしいが、とても小さく、保護色などにより見えにくいのでルッキングで成虫採集することは難しい。

【有効な採集方法】

コナラ、ミズナラ、ブナ、アセビ、カツラなどの赤枯れした朽木からの材採集がメインとなる。

【活動期間】

幼虫で1~2年を過ごし羽化した後、そのまま蛹室内で越冬する。

4月位から活動を開始する。朽木の外にはあまり出ず、朽木内で繁殖~羽化を繰り返すことも多い。

【採れる時間帯】

基本的に材採集なので、時間帯は問わないが、昼間が普通。

如何でしたでしょうか?

以上が、夏前~秋にフィールドで見かけるクワガタムシ♀10種の見分け方の特徴です。皆それぞれ何かしらの特徴がありますよね。面白いです。

ピカピカの個体ならば、特徴もはっきりと見えることが出来ます。しかしたまに凄く擦れた♀個体を見ることがあります。

こんな個体です。これ何の♀だと思いますか?

普通はまず背中の光沢や縦筋などを見て判断するのですが、この♀は背中も擦れきっていて光沢や縦筋などの特徴が見えません。

通常、ヒラタ、コクワ、スジクワのどれかと考えます。体長が32mmあったので、スジクワの可能性は消します。体のラインも少し丸みを帯びていますしね。。。

となるとヒラタかコクワのどちらかになります。この画像からはちょっと見えないのですが、上記で説明した頸節の部分がわずかに曲がり先に向かって帯広になっていました。その特徴からいうとおそらくヒラタクワガタの♀でしょう。

他には採集した場所などによってもおおよそ判断出来る場合もあります。こうやって消去法で判断していくと意外と分かりやすいものです。

ただし、この見分け方はあくまで私が見て判断する時に基準としているもので、勿論その他にも違う特徴などがあるかと思います。あくまでご参考程度に見て頂ければ幸いです。m(_ _)m

使用したアイテム

2015年クワガタ野外採集記(昆虫採集記)シリーズ第5弾です。

今回はどんなクワカブ達と出会いがあるでしょうか?

クワガタ&カブトムシを採集する際、特にクワガタ採集については種類によってそれぞれ採集可能なポイントも変わってきます。

野外採集シリーズ 4弾まではシーズン初期ともあって黒虫が取れやすいポイントを中心に採集してきました。そろそろノコギリクワガタ&ミヤマクワガタなども採れても良いころだろうと思い、今回は今までとは少し違ったポイントに行っていたいと思います。

AM9:26、天気は曇り、すっきりしない空模様です。時間帯的にちょっと寝坊してしまいました。

おおっつ!!今季初のノコギリです。

レッド系の中歯タイプです。

狙いどおり一発目から今回本命視していたノコギリクワガタをGETしました。大歯型ではなく中歯型タイプでしたが、とても嬉しいです。ありがとう、山の神様 (^^)/

ズームアップ!!

丸見えなのですが、これは隠れているつもりなのでしょうか。サイズはまぁまぁ大型で62mmでした。

画像ピンボケですみません。私のデジカメちょっと古いもので時にピントが合わない時があるんです。

こちらは樹の隙間に挟まっているように隠れている個体。取り出してみると・・・

小歯型のネブトクワガタでした。小さいですがこれも立派なクワガタムシです。

途中花の蜜にとまるベニシジミを見つけました。ハナムグリもたまに見つかることがあるので、こういう花も機会があればチェックするようにしています。

スジクワガタを見つけました。中歯タイプですが、スジクワガタ特有の斧型の内歯の特徴はしっかりと出ています。

顎も折れ、背中は摩耗して艶消しの擦れに擦れたヒラタクワガタの♀。今年出てきた個体にしてはかなり擦れきってきます。昨年活動していた越冬個体かもしれません。

など小型ばかりでしたが、その他にもコクワ♂、♀など一気に6頭のクワガタがバラバラと雨のように落ちて来ました。いわゆるクワガタシャワーです。この瞬間はとても嬉しいですが、と同時に採集する方にとってはとても難しい瞬間となります。

あくまで私のやり方ですが、樹を蹴る際、まずは樹の上を見て、樹の枝がどのように広がっているか、そして落ちた場合にはどの範囲に落ちてくるかを考えます。

※樹の上の枝の広がりを見て、虫が付いていたらどのあたりに落ちてくるかを考えるのがポイント。

そして蹴る直前には、樹の上の方を見るのではなく必ず地面を見るようにして、地面の葉っぱの揺れや動きを集中して見るようにしています。

何か落ちれば地面の葉っぱが揺れるわけですから、その様子をしっかりと観察します。そして落ちる瞬間は直で見るのではなく、複数個体の残像を見て一番大きな個体を目に焼き付けるようにしています。勿論余裕があれば、複数個体の落ちた箇所も覚えます。

※蹴る直前は上ではなくて地面をみるのがポイント。

小さい葉っぱの揺れも見逃さないように!

画像中に図示するとこんな感じです。

※赤い丸で囲った部分を見ながら樹を蹴ります。

葉っぱの揺れなどのかすかな動きを見逃さないように!

そして落ちた場所を確認したら、その後、即座に草むらに突入し、クワガタを探します。草むらに落ちたクワガタはすぐに隠れようとする個体もいますので早さが命です。小さい個体、♀個体などが特に潜るのが早いです。素早さが命です。

しかし素早さが命といいましたが、確かにそれはそうなのですが、その草むらを見る際にも注意が必要です。時にはハチの巣やヘビなどの危険生物がいる場合もあります。

私も何度かハチの巣に遭遇し、顔をハチに刺されたことがあります。その時は大型のスズメバチではなく、小型のアシナガバチでした。十分注意しながら、かつ素早く行動しましょう。

今回も4時間ほど採集を楽しみました。今回の結果は

・ノコギリクワガタ3頭

・ヒラタクワガタ5頭

・スジクワガタ4頭

・コクワガタ17頭

・ネブトクワガタ5頭

合計40頭

との結果となりました。結構数が増えてきましたね。

今回もとても楽しい採集でした。目標であるノコギリクワガタもGET出来ました。

今回はノコギリやミヤマなどが中心に採れるポイントに行ってみました。今までは黒虫系(コクワ、ヒラタ、スジ、ネブト)が採れるポイントばかり行っていたのでノコには逢えなかったのですが、きちんと生息ポイントに行けばもう発生していたのですね。

どの種類の虫を採るかを考えて、その虫にあったポイントに行く重要性を改めて感じました。山の神様、今回もありがとうございました。(^^)/

※この方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

2015年クワガタ野外採集記(昆虫採集記)シリーズ、第4弾です。

今日一本目の樹はナラの樹です。目と、手の届く範囲で樹液が確認出来ないので、最後にこの樹を蹴ってみると・・・・。

大歯型のコクワガタの♂が落ちて来ました。40mmUPはありそうです。

念の為にもう一度同じ樹を蹴ってみると、

今度は♀が落ちて来ました。もしかすると先ほど落ちて来た♂と♂♀ペアで一緒にいたのかもしれません。

樹を蹴る時は最初の蹴りが肝心と話してきましたが、このように2度目の蹴りで落ちてくることも少なくはありません。確かにそうだと思うのですが、例外もあります。一度蹴って、落ちてこなかったからといって諦めず、もう2~3回は蹴ってみましょう。思わぬ大物が採れるかもしれませんよ。

次のニレの樹の樹液だまりでネブトクワガタを発見!ネブトクワガタ♂2頭です。ネブトクワガタはこのような樹液がドロドロと溜まっている場所でよく発見できます。

ズームアップしてみます。

やはりネブトの大歯型は格好良いですねー!!

独特なアゴ形状が素晴らしいです。

先ほどの画像では2頭の♂が写っていましたが、実は2♂の左側にまだあと1頭隠れていました。

その個体が、

おお、ネブトの♀個体でした。いやぁ嬉しいですね。私が行く所では、ネブトって意外に♂ばかり採れて♀はなかなか採れないんです。この♀は貴重ですね。独特のアゴ形状と、背中のはっきりとしたタテジマライン。小さいですけど、素晴らしいです。(^^)

とても水々しくて甘そうです。前回紹介した真っ赤なヘビイチゴは美味しくありませんが、こちらは美味しいかったです。数個頂きました。(^^)

大型のヒラタクワガタが入っていました!60mmUPは確実そうです。

その後も着々と採集を重ね、

大物はいないですが、結構数だけは採れていきました。相変わらず黒虫系ばかりですが・・・。

今回は4時間ほど採集、結果は

・コクワガタ17頭

・ヒラタクワガタ10頭

・ネブトクワガタ4頭

合計31頭という結果でした。

今回はなかなかお目にかかれないネブトクワガタの♀が採れたのがとても嬉しかったです。帰ってそのまま産卵セットを組もうか考えています。今回も無事に事故もなく採集終了することが出来ました。また次回も頑張ります。(^^)/

※この方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

最近のコメント