先日の日記にていくつか質問がありましたのでちょっとここにて取り上げてみたいと思います。

【リンダーマンさんの御質問】

早速なんですが日本産のコクワとオオクワガタは月夜野さんのクワガタマットを固詰めしてもダメなんでしょうか?

基本的にコクワとオオクワは材産みだと考えます。

過去にきのこMat

、くわMatをかなりの力で加圧してマット産卵を試みましたが見事に玉砕しました。固めの部分で大きな材という風に思わせたかったのですが失敗でした。

しかしまだ2度程しか試した事がありませんので、絶対ダメだとは言い切れないかもしれません。

色々と工夫してチャレンジして新しい方法を編み出すのも面白いかもしれません。御参考までに・・・。(^^)

【ゾロさんの御質問】

早速質問なんですが、

ワイルドのパプキン金♂×赤♀から青系がでることってありますか???やはり、地道にインブリードしかないんですかね?

パプキンですが、私もかなりやりました。

参考になるかどうかは分かりませんが、私の体験談を一つ。

私がパプキンを初めて手に入れたのはもうかなり前、7~8年?もっと前だったかもしれません。

当時はまだノーマル系色のパプキンでも結構高価で、ブルー系というのはまだ見たことがありませんでした。

その内ブルー系色のパプキンが注目され始めました。当時は♂個体ではなく♀個体のブルーを皆さん求めていました。

ですがやはりブルー♀はかなり高価だったため、私も何とか今もっているパプキンからブルー♀が出ないものかと色々と試行錯誤しました。

当時私が所持していたのはノーマル系色。

当時の個体とは全く同じではないでしょうが、以下のような感じの色合いだったと記憶しています。

【♂はこのような感じ】

【♀もこのような色が混ざったような感じでした】

上記のような、今で言うノーマル系色的な色合いの個体をブリードして、その子供達に少しでもブルーが出ている部分を注目しました。

私が最も注目した部分は

・足にブルーが出てきている

特にこの部分でした。

まずは足のブルー化固定を目標として2世代ほど回しました。その内足だけではなく背中や腹側にもグリーン混じりのブルーが出るようになり、

それを更に煮詰めていってブルーが出始めました。

この上記のような感じの♀が出るようにまでインラインでやって来ました。

ですがずっとインラインでやるには血の限界があるため、数を増やし、枝分かれした血統での戻し交配みたいな感じで色を煮詰めて行きました。

それこそ何千と飼育したのではないかと思います。

ちょっと経験話が長くなりましたが、

上記のような経験からゾロさんのいう金♂×赤♀からでも青が出る可能性は絶対無いとは言い切れないと思います。

♂は遺伝がなかなか伝わりずらいですが、♀は以外に親の色合いを反映しやすいと思いましたので、

まずは青♀を作出する事から挑戦してみると良いかと思います。

結論をまとめると

・金♂×赤♀より産まれた個体で少しでもブルーが出てきている個体を選抜してブリードする。

・産まれて来た個体たちを更に選抜しインラインで煮詰めていく。その時後々の血の濃さを防ぐ為に枝分かれの派を作っていくのも忘れずに・・・

。

このような流れで行っていけば青♀、やがては青♂へとつながって行くのではないでしょうか・・・。

実際わたしの場合ノーマル系同士の親からブルー系を出す事には成功しましたし・・・。やり方は色々とありますので、

あくまで参考までに聞いて頂けますと幸いです。(^^)/

使用したアイテム

★★A・HAPPY NEW YEAR!!★★

新年あけましておめでとうございます。

年末~お正月と長期休みも終わりました。

皆さんお元気でお過ごしでしたでしょうか?(^^)

今日からまた心機一転新しい気持ちで頑張りたいと思います。

今まではデータ公開が中心の日記になっていましたが

今年はもっと皆さんに親しみ深くなるように時には余談なども折り入れながら砕けた内容で楽しくやっていこうと思っております。

ここで公開されている飼育データはあくまで私の所で出たものだけです

私とは違った環境、もっとよりやり方などあって当然ですので、

みなさんも遠慮なしにどんどんレス入れて下さいね。

私も一緒に勉強させて頂きます。

それでは本年もどうぞよろしくお願い致します。

月夜野きのこ園 飼育担当 Shiho

★★★★★★★★★★★★★★★

使用したアイテム

早いものでもう今年も終了ですね。

今年も月夜野きのこ園をご愛顧頂き本当にありがとうございました。

またこの飼育日記を御覧頂き重ねて御礼申し上げます。

私なりに色々とデータを取って来ましたが、まだまだデータの無い種など沢山あります。

来年度はまた違った種類や変わった飼育のやり方などをご紹介出来ればと思っております。

皆さんもよいお年をお迎えくださいませ。

ではまた来年会いましょう。(^^)/

使用したアイテム

さぁ年の瀬、今年ももう終盤を迎えました。

皆さんよいクリスマスは過ごせましたでしょうか?

今日はサタンオオカブトの産卵結果:1回目の採卵の報告です。

【飼育種】

和名:サタンオオカブト

学名 Dynastes satanus

産地:ボリビア産

累代:F2(親♂♀共に同血統兄弟)

産卵セット方法&結果は以下の通りです。

【産卵結果:1回目】卵58個回収

【産卵に使用したマット】完熟Mat

【セット期間】開始~約22日間

【産卵に使用するケース】衣装ケース中タイプ程度

【産卵管理温度】18~20℃

【水分量(湿度)】通常の設定よりほんの少し水分量多め。(手で強く握って少し水が染み出る位)

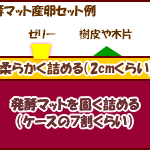

【セット方法】ケース底面を固くつめ(ケースの3/5位、上部2/5はフンワリと敷き詰めます)

セット方法は図示すると以下の様な感じです。

クリックでカブトムシ発酵マット産卵の詳細に移動

今回はサタンオオカブトの産卵。

完熟Mat

で産卵セットを組みました。今回が第1回目の採卵でしたが、大変良い採卵結果が出ました。産卵セット期間は少し長めの22日でしたが、

実に58個もの採卵結果でした。平均すると一日あたり2個以上産み落としてくれた計算になります。

先日のネプチューンオオカブト(野外ものワイルド♀個体)も沢山産んでくれましたが、このサタンも期待出来そうです。

やはりポイントは温度ですね。今の時期は暖房をかけているので湿度自体はそこまで高くはありません。

正直最初は湿度も高めの方がよいではと思っていましたが、マット内の水分調整を若干高めにする事で産卵には影響はなさそうです。

まだ♀は元気ですので第2回目の採卵もご報告いたします。(^^)

使用したアイテム

今回も久しぶりの登場、ダイオウヒラタです。

このダイオウにはちょっとした思いいれがありまして、私が初めて購入した外国産種がこのダイオウヒラタでした。

当時はまだ入荷も少なく価格も結構高めでしたが、今ではインドネシア便の定番種としてよく入荷しているようです。

【飼育種】

和名:ダイオウヒラタクワガタ

学名:Dorcus bucephalus

産地:西ジャワ産

累代:WF1

【羽化体長】♂83mm

【使用したエサ】きのこマット

【使用した容器】 900ccブロー容器 (径100mm×高さ145mm)

【えさ交換回数】途中2回

【設定管理温度】25℃前後

【羽化までにかかった時間】2令投入して約10ヶ月(合計12ヶ月程度)

幼虫飼育は菌糸ビン、マットどちらでも大きく育ってくれます。

今回はきのこMat

で育てました。菌糸ビン飼育に比べると若干時間はかかりますが♂83mmUPとまずまずのサイズで羽化してくれました。

ちなみに菌糸ビンならば約7~8ヶ月もあれば羽化してくれます。

今回飼育したのは西ジャワ産。東ジャワと比べると顎を閉じた時に若干閉じた形の形状が異なる事で区別されているようです。

少し詳しく述べると・・・・

東ジャワ産:両顎を閉じた時、合わせた所が平行になる。

西ジャワ産:両顎を閉じた時、合わせた所が少し山型になる。

今回の個体は西ジャワ産に当たります。ただこれは絶対ではなくあくまでも傾向にあるそうです。

またダイオウヒラタはジャワの特産種で、スマトラヒラタやパラワンヒラタなどのtitanus属とは別種らしいです。この顎の鋭い湾曲!

初めて見たときこの形状に惹かれました。まだ飼育したことのない方は是非挑戦してみて下さい。格好良いですよ~。(^^)

使用したアイテム

久しぶりのヘラクレス・ヘラクレスの羽化報告です。

但し今回飼育に使用したマットは黒土Matです。

産卵時に関しても黒土Matを使用して採取した幼虫ですので初令~羽化まで全て100%

黒土Matのみで羽化させたことになります。

【飼育種】

和名:ヘラクレス・ヘラクレス

学名:Dynastes hercules hercules

【羽化体長】♂135mm&141mm

【使用したエサ】黒土Matのみ

【使用した容器】

クリーンケースS

【えさ交換回数】途中4~5回

【設定管理温度】25℃前後

【羽化までにかかった時間】2令投入して約12ヶ月(合計14ヶ月程度)

今回のヘラヘラは黒土Matのみで羽化させました。

黒土Matというとどちらかというと産卵用マットのイメージが強いのですが、黒土Matでも十分に幼虫飼育は可能です。

羽化までの飼育期間は当園飼育ルーム管理下においてはほんの少しですがきのこMat

で飼育した時に比べると長めだったようです。きのこMat

飼育ならばこの辺りのサイズならば12ヶ月程度で羽化してくれています。その2ヶ月程度の差は栄養価の問題かな・・・と思っております。

温度を少し低め(20℃前後)にしてもう少し幼虫期間をじっくりとひっぱれば150mmサイズも見えてくるのかな・・・。

まだまだ色々と微調整して試す価値はありそうです。

日々精進したいと思います。(^^)

使用したアイテム

12月も早くも半ば・・・今年ももうあと少しとなりました。

最近はめっきり寒くなって来まして、飼育者の方達は温度管理が大変な時期になってきましたね。

さて、今回は約半年ぶりにギラファ属:最大体長になる亜種keisukeiの羽化報告です。

【飼育種】

和名:ギラファノコギリクワガタ

学名:Prosopocoilus giraffa keisukei

【羽化体長】♂112mm

【使用したエサ】菌糸ビン:Element1100~Element1400

【えさ交換回数】 途中1回の合計2本使用

【設定温度】25℃前後

【羽化までにかかった時間】2令投入して約9ヶ月(合計約11ヶ月)

ご紹介するまでも無くおなじみkeisukeiギラファです。

今回久々の羽化ですが、1頭目で110mmの大台を超えてくれたので満足しております。

最大は120mm近くなりますので、そのクラスと比較するとまだまだ小さめです。

ですが、このkeisukeiはとても飼育もし易く、比較的体長も伸びてくれるので初心者の方にはオススメの種です。

実際この個体♂112mmもElement1100~Element1400

の菌糸ビン2本で羽化してくれました。

1本目のElement1100

を8割方食べきって交換したときの幼虫体重は51gでした。

2本目のElement1400を7割方食べきった所で蛹化し始めました。

蛹室はいつものように斜めに作り羽化した時の体長より若干大きい位で窮屈そうでした。

傍目から見ると狭いように見えるのですがそれでも無事羽化してくるからたいしたもの。。。

う~む、まじまじと見ていると見慣れているギラファですがやはり格好よいです。次は♂120mmを目指してまた頑張ります。(^^)

使用したアイテム

久しぶりのラフェルトノコギリの羽化報告です。

【飼育種】

和名:ラフェルトノコギリクワガタ

学名:Prosopocoilus lafertei

産地:バヌアツ産

累代:CB

【羽化体長】♂75mm

【使用したエサ】きのこマット

【使用した容器】 900ccブロー容器 (径100mm×高さ145mm)

【えさ交換回数】途中2回

【設定管理温度】25℃前後

【羽化までにかかった時間】2令投入して約10ヶ月(合計12ヶ月程度)

体色のとてもキレイな大型ノコギリ、ラフェルトノコギリです。

以前は3大ノコギリの一つとして最高峰に位置していました。その風貌はとても魅力的です。

飼育はとても簡単で、マット、菌糸どちらでも大きくなります。

菌糸の場合はマットより短期間で羽化してくれます。こんかいのこの個体はきのこMatを使用して羽化させました。

色虫的要素も兼ね備えたとてもキレイなノコギリです。

是非皆さんも機会がありましたら飼育してみてはどうでしょうか。(^^)

使用したアイテム

今日はタスマニアアウラタキンイロクワガタの羽化報告です。

【飼育種】

和名:タスマニア アウラタキンイロクワガタ

学名:Lamprima aurata

産地:オーストラリア タスマニア島

累代:CB

【羽化までの内容】

体長♂35mm、♀28mm

使用したエサ:きのこマット

設定温度:23〜25℃前後。

エサ交換回数:交換途中無し:120ccプリンカップ使用

羽化までの期間:初令幼虫~約5ヶ月

アウラタキンイロの中にあって亜種的存在のタスマニアアウラタの紹介です。

この種はパプキンや通常のアウラタと同様に幼虫飼育はとても簡単で、とても早いサイクルで羽化してくれます。

ただ繁殖となると羽化後かなりの長さで休眠状態に入ってしまいます。この辺はパプキンとは違う所ですね。長い場合は過去の個体ですが1年近く休眠した事もあります。

♂個体は色合いが特徴的です。顎はあまり伸びず短歯~中歯タイプがほとんどです。大食は茶~紫と本土オーストラリア産のアウラタとはまた違った色合いで表れます。

♀の色合いはパプキンに似ていますね。本土オーストラリア産はレッドやグリーン、ブルーが多いですが紫系統がよく羽化してきます。

色彩のバリエーションとしてはパプキンの方に軍配があがりそうです。

とはいえ、これはこれでまた違った魅力があり、興味を惹かれますね。(^^)

使用したアイテム

先月もパプアキンイロクワガタ♀達の羽化報告をしましたが、まだまだ♀羽化ラッシュが続いております。

様々な色合いの個体達を御覧下さいませ。

【飼育種】

和名:パプアキンイロクワガタ

学名:Lamprima adolphinae

産地:アルファック産

累代:CB

【羽化までの内容】

体長♂まだ未計測。 ♀25~28mm

使用したエサ:きのこマット

設定温度:23〜25℃前後。

エサ交換回数:交換途中無し:120ccプリンカップ使用

羽化までの期間:初令幼虫~約5ヶ月

先月も♀の羽化報告でしたが、思ったよりも♂の羽化が遅れております。

蛹室より取り出した♀達があまりにもキレイだったため、ついつい撮影してしまいご紹介してしまいました。すみません。(^^ゞ

青系~赤系~紫系、そして様々な色合いの混じった系色といろんな色が楽しめるのがパプキンの醍醐味です。 ♂と違い♀は特に様々な色合いが出てくれるので楽しいものです。

このパプアキンイロクワガタ(通称パプキン)寒さや暑さにはとても強く、日本の真冬でも多少気温が下がった位ではビクともしません。そう考えるととても飼育のしやすいクワガタです。

早く♂が羽化してくれないものですかね・・・。(^^)

最近のコメント