生き物散策記シリーズのご紹介です。

【散策記:出逢った生き物たち】

マユタテアカネ

【2023/12/13:宮崎県某所:観察者:Shiho】

顔の中央に黒い眉(マユ)?みたいのがあるのが特徴のトンボです。

このトンボはこの時期でもまだ数多く飛んでいました、寒さに強いのですかね~?

キタキチョウ

【2023/12/13:宮崎県某所:観察者:Shiho】

同じ位沢山飛んでいたといえば、この蝶。

サイズは20㎜前後。

飛ぶスピードはとてもゆっくりで、近づいてもあまり逃げようとしません。人慣れしていたかのような蝶でした。

オオカマキリの卵

【2023/12/13:宮崎県某所:観察者:Shiho】

オオカマキリの卵を見つけました。

卵での越冬、一つの卵より300近い幼体が生まれて来るそうです。

ウナズキヒメフヨウ

【2023/12/14:宮崎県某所:観察者:Shiho】

この花、最初に見た時が朝だったので、今から太陽が昇って来たら開花するんだろーなぁ・・と思っていましたが、実はそうではなく、ずっとこのまま開花しない花らしいです。

こんな花もあるんですね、ちょっと新鮮な感じでした💦

シロスジフデアシハナバチ

【2023/12/14:宮崎県某所:観察者:Shiho】

セイタカアワダチソウに来ていたハナバチ。

すごく体毛がビッシリで、何かフワフワして見えました^^

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

生き物散策記シリーズのご紹介です。

【散策記:出逢った生き物たち】

山中を散策していた時、目の前に何か白い綿毛のようなものが飛んでいました。

トドノネオオワタムシ(通称:雪虫)

【2023/12/10:宮崎県某所:観察者:Shiho】

この小さい綿毛の正体はアブラムシ科に属するトドノネオオワタムシという種類の昆虫でした。白い綿毛をまとって飛び交う姿から、「雪虫」との愛称でも呼ばれております。

その時の様子を動画撮影してみました。

スマホで撮影しているのと、被写体が小さすぎて(1㎜程度)ピントが合っていません、雰囲気だけでもご覧頂ければ幸いです💦m(__)m

そして、この雪虫と同じくこの寒空の中舞っていたのが、

タテハモドキ(秋型)

【2023/12/10:宮崎県某所:観察者:Shiho】

ここ宮崎では普通に見られる蝶ですが、元々は南西諸島付近でよく見られていた蝶で、温暖化のせいか活動域を北に広げているらしく、関東でも稀に迷蝶として見かけることもあるそうです。

目玉のような模様がとてもユニークですよね^^

落ち葉を少しめくってみると、

シーボルトミミズ

【2023/12/11:宮崎県某所:観察者:Shiho】

青紫の大型ミミズ、シーボルトミミズが姿を現しました。

この子はまだ少し小さめのような気もしますが、大きくなると30㎝にもなる大型のミミズです。

生息分布は主に西日本。ここ宮崎では山では普通によく見かけるなじみのミミズです。

こちら(宮崎県)だけかもしれませんが、昔からシーボルトミミズではなく「カンタロウミミズ」とも呼ばれており、ここ宮崎ではその名の方が馴染みが深いかもしれません。。

ゴマフリドクガ幼虫

【2023/12/11:宮崎県某所:観察者:Shiho】

アカメガシワの葉の上で見かけたのは、2~30㎜くらいのトゲトゲしい幼虫。

いかにも毒もってますって感じがして調べたら、おそらくゴマフリドクガっていうドクガの幼虫でした。

体色は色鮮やかでキレイ、やはり「キレイなものには棘がある」とはよく言ったものですね^^💦

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

生き物散策記シリーズのご紹介です。

【散策記:出逢った生き物たち】

クロボシセセリ

【2023/12/7:宮崎県某所:観察者:Shiho】

セセリチョウの中でも本来は南(南西諸島など)の方でしか見られない種。なかなか珍しい種類らしいです。

しかも元々は日本にはいなかった種らしく迷蝶として分布が広がったとされています(月虫:しょーた談)

それがここ宮崎県で見れるとは・・・何とも嬉しい限りですね^^

カルガモ

【2023/12/6:宮崎県某所:観察者:Shiho】

宮崎の某公園での一場面。

カルガモ達が仲良く群れ合っていました。

可愛かったです^^

コバネイナゴ

【2023/12/7:宮崎県某所:観察者:Shiho】

ここ宮崎では冬と言えど、日中は日差しが出ればまだ暖か日も多く20℃を越える日もあります。

そのせいなのか、まとまった草むらがあると、まだバッタ達の姿を見ることが出来ます^^

オンブバッタ

【2023/12/7:宮崎県某所:観察者:Shiho】

バッタ(不明種)

【2023/12/7:宮崎県某所:観察者:Shiho】

このバッタは種類名が分かりませんでした。

大きさは、先に紹介したコバネイナゴと同じ位。20㎜少しといったところ。

後ろ足の内側がオレンジ色になっているのが特徴だと思ったのですが、種類特定に至らず(月虫:しょーた談)

また判別が分かりましたら、改めて名前を更新したいと思います。

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

生き物散策記シリーズのご紹介です。

【散策記:出逢った生き物たち】

海岸線のアカメガシワの木を何気に見ていると、

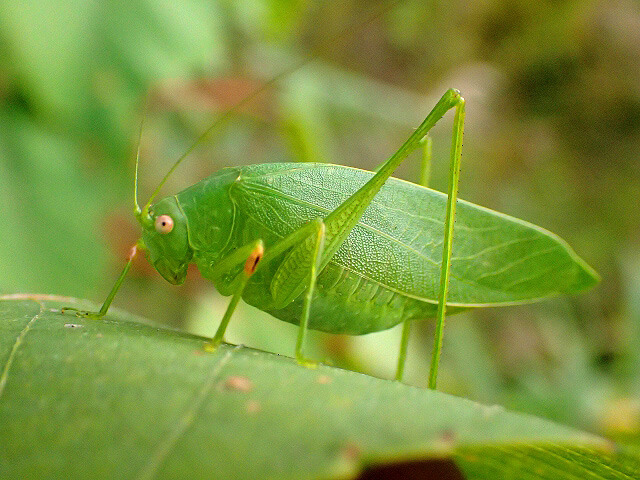

ヒメクダマキモドキ

【2023/12/5:宮崎県某所:観察者:Shiho】

ツユムシ科のヒメクダマキモドキが葉上に何匹もとまっていました。

この種は西日本で主に見られる種らしく、私も実際に目にしたのは初めてでした。

この日はちょっと寒い日でしたが、特に越冬している様子はなく、複数頭いましたのでまだ活動中なのかもしれません。。

名前がなんとも覚えにくい種ですね💦

ホソヒラタアブ

【2023/12/5:宮崎県某所:観察者:Shiho】

同じ海岸線のキク科の花に来ていたハナアブ科の一種。

キレイな模様がとてもカラフルですね。

宮崎県某所の山中、

ニッポンヨツボシゴミムシ

【2023/12/6:宮崎県某所:観察者:Shiho】

石の下に体色のキレイな小さなゴミムシを見つけました。

体長は10㎜もない位の大きさです。

よく見るとこの種もとてもキレイな模様をしています。

最後に紹介するのは、

ヤスデ(種類不明)

【2023/12/6:宮崎県某所:観察者:Shiho】

上のゴミムシと一緒に石の下にいた小さなヤスデです。

ただ残念ながらこの種の特定は出来ませんでした、ご了承下さいませ💦m(__)m

小さいながらも結構動きも早く、同じように見えてもムカデとはまた違った動きをしていました。

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

生き物散策記シリーズのご紹介です。

【散策記:出逢った生き物たち】

ツチハンミョウ

【2023/11/28:宮崎県某所:観察者:Shiho】

ツチハンミョウです。

山中で地面を見ていて、何気に普通にいました。

ハンミョウというと、パッと飛んでまた着地する、というすばしっこいイメージがありますが、他種のハンミョウ等(ナミハンミョウやニワハンミョウ等)と違って体の造りも動きも全く似ておりません。

身体も腹部などは柔らかくブヨブヨしています。

このツチハンミョウは毒を出すみたいなので、決して素手で触ってはいけないということです(月虫:しょーた談)

ただ体色はメタリックなブルー色でとてもキレイでした。

イチモンジセセリ

【2023/11/30:宮崎県某所:観察者:Shiho】

セセリチョウの仲間、イチモンジセセリです。

この蝶は宮崎県の某河口付近の河川敷で見つけました。

地味な色合いですが、可愛いですね。

ハサミムシ(ハマベハサミムシ)

【2023/12/1:宮崎県某所:観察者:Shiho】

ハサミムシ(ハマベハサミムシ)です。

山中で地面を見て、枯れ葉や枯れ枝を軽くどかしたら姿を現しました。

その名の通り、尾のハサミが立派ですね。

ツワブキの花

最近はあちらこちらでよくこの黄色いツワブキの花を見かけます。

色合いが少ない冬の景色の中でこの黄色い色合いは癒しをくれますね^^

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

生き物散策記シリーズのご紹介です。

【散策記:出逢った生き物たち】

最初に紹介する生き物は、

キタテハ(秋型)

【2023/11/29:宮崎県某所:観察者:Shiho】

キク科の白いお花に集まり吸蜜していました。

キタテハには夏型と秋型があり、このタイプは秋型ということらしいです(月虫:しょーた談)

次にご紹介するのは、

ナミテントウ

【2023/11/29:宮崎県某所:観察者:Shiho】

皆さんもご存知ナミテントウです。

この個体、羽が少し出ているのが分かりますか?

散策中にどこからともなく飛んで来て私の帽子にとまったんです。

テントウムシは寒さにも強いんですかね?まだまだ元気に活動中でした。

最後にご紹介するのは、

クロオオアリ(女王)

【2023/11/29:宮崎県某所:観察者:Shiho】

種類はクロオオアリですが、月虫:しょーた曰く、「おそらくこの個体は女王だと思います」とのこと。

この個体は山中で石をどかした際、小さな穴があり、その中から一頭だけ姿を現しました。

しょーた曰く、「通常アリが一頭でいる場合、特に冬季の場合は女王が越冬していることが多いんです」とのことでした。

クロアリは普通に見かけますが、それが女王となると何だか特別感が湧いて来ますね^^

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、ブログ更新時とのタイム差等により、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

本日より12月、師走ですね。

今回も生き物散策記シリーズのご紹介です。

【散策記:出逢った生き物たち】

まず最初に紹介する生き物は、

アカスジキンカメムシの幼虫

【2023/11/26:群馬県某所:観察者:ちっぴー】

今回この昆虫を紹介してくれたのは、

月虫:ちっぴー!

今や月虫SNSなどで大活躍中!

月虫の紅一点アイドルです!^^

この虫を見つけたのは、群馬県某所。

11月下旬の気温15℃位の秋晴れの中、山中を散策していると、木の上にいるこの子を見つけたそうです(月虫:ちっぴー談)

上記画像の木上で発見!(画像提供:ちっぴー)

アカスジキンカメムシは冬は成虫個体は存在せず、幼虫で越冬するので、この時期に見られるのは幼虫のみらしいです(月虫:しょーた談)

成虫時の色合いは緑色でとてもキレイですが、幼虫の時の色は白黒でパンダ色、全然異なる体色ですが、これはこれで可愛いですよね^^

次は場所変わって、九州:宮崎県、

海沿いを中心に散策してみると、

アカメガシワの葉の裏に赤色の昆虫を発見。

こっちの葉裏にも付いています。

オオキンカメムシ

【2023/11/27:宮崎県某所:観察者:Shiho】

オオキンカメムシというカメムシ。

カメムシにしては大きく体長も25㎜ほどあります。

オレンジ色の色鮮やかな体色とその模様が何だか人の顔のようにも見えて面白いです^^

次に見つけたのは、

チャバネアオカメムシ

【2023/11/27:宮崎県某所:観察者:Shiho】

さっきのオレンジ色のカメムシとは違う緑色の体色がキレイなチャバネアオカメムシです。

こちらは体長10㎜ほど、その名の通り茶色い羽があるのが特徴です。

最後にご紹介するのは、

野原に咲いていたキク科の白い花。

この花をよーーく見てみると、

ウスモンミドリカスミカメ

【2023/11/27:宮崎県某所:観察者:Shiho】

いました!!

これもカメムシです。

特筆すべきはその小ささ。

この個体は体長は5㎜あるかないか位の大きさでした。

デジカメのマクロ機能を使って接写撮影しているので大きく見えますが、本当はとても極小のカメムシです。

色々と虫達を探している最中に、

冬の寒い中、キレイな濃い赤色の薔薇の花が咲いていました。

カラーの少ないこの時期の薔薇はとても美しく見えてしまいますね^^

今回はカメムシ種を4連発でご紹介しました。

ニオイが臭く敬遠されがちなカメムシですが、極小~大まで、また体色も全く異なる種類のカメムシも存在するようです。そこがまた面白く魅力的だと私は思います^^

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

生き物散策記シリーズのご紹介です。

【散策記:出逢った生き物たち】

11月下旬、宮崎県某所にて長距離を移動する渡り蝶:アサギマダラに出逢いました。

アサギマダラ

【2023/11/26:宮崎県某所:観察者:Shiho】

とても人懐っこい個体で、近づいて来たのを簡単に手でキャッチすることが出来、撮影のために少しの間協力させてもらいました。

この蝶は長距離を渡り飛ぶ蝶としても知られております。

薄い青の羽模様がとても綺麗です^^

ハラビロカマキリ

【2023/11/26:宮崎県某所:観察者:Shiho】

こちらは先日自宅の駐車場を歩いているのを見つけました。

ハラビロカマキリには外来種であるムネアカハラビロカマキリというのがいるらしいですが、この個体は通常のハラビロカマキリでした(月虫:しょーた談)

緑色の体色、そして何より格好良い!!^^

カマキリネタが出たところで、少し前、そうですね2週間ほど前になるのですが、この時なかなか珍しいカマキリを見つけていたので、これも併せてご紹介してみたいと思います。

ヒナカマキリ

【2023/11/15:宮崎県某所:観察者:Shiho】

ヒナカマキリという、とても小さく珍しいカマキリです。

この種は秋~活発に活動するらしく、この日(11/15)も落ち葉の上を歩いているのを見つけました。

本当にとても小さく、体長は15㎜ほどでした。

カマキリというと大きなイメージがありますので、これはなかなか見つけにくい種ですね💦

本日は3種の昆虫達のご紹介でした。

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

いつも月夜野きのこ園:Shihoの飼育日記をご覧頂きありがとうございます。

当ブログでは、クワガタ、カブトムシの採集や飼育の紹介が主ですが、クワガタやカブトムシを探していると、その他にも様々な生き物達の姿を見つけることが出来ます。

そこで、新しい試みとして、今後はクワカブ以外の様々な生き物達の姿も紹介してみたいと思います。

名付けて【生き物散策記】

クワガタ、カブトと違って採集や観察が主になりますが、飼育出来るようなものは飼育を試みるなどして、生き物好きの皆様にご紹介したいと思います。

なお、種類の名前や特性、飼い方などの説明については新生月虫のメンバー:しょうたがサポートしてくれています^^

【生き物のオールラウンドプレーヤー】

月虫・しょうた

しょうたは、クワカブは勿論ですが、ハンミョウ、トンボ、カエル、ハムシ等々・・その他の昆虫にもとっても詳しい頼もしい味方です!

この企画を相談した所、気持ちよく

「任せて下さいっつ!!」

と、頼もしいお返事を頂きました!

頼もしい限りです!^^

※ またこの散策記シリーズでは、当ブログ担当の私:Shihoだけでなく、月虫のメンバーも参加してくれますので、生き物紹介の幅が更に広がると思って私自身楽しみにしているところです^^

皆様、この新企画シリーズもどうぞよろしくお願い申し上げますm(__)m

【散策記:出逢った生き物たち】

宮崎県某所の低標高の野山を散策している時、

少し枯れ果てて来たセイタカアワダチソウの花に赤色の昆虫を見つけました。

ナナホシテントウです。

【2023/11/26:宮崎県某所:観察者:Shiho】

通常てんとう虫は肉食で、アブラムシなどを食しています。

てんとう虫が活発に活動しているのは5~8月頃なので、この時期に活動中のてんとう虫が見られるとは思いませんでした。

ただナナホシテントウは成虫のまま越冬するらしいので、冬でもその姿を見ることが出来るそうです。

暖かい宮崎の日中はまだギリギリまで活動しているのかもしれませんね。

それにしてもキレイな赤い輝きですよね^^

もう一つ紹介します。

ご紹介の時系列が逆転してしまいますが、先週のカブトムシ幼虫堀りに行った際の事、幼虫を掘る際、倒木をどかした時に出て来たのが、

体長5㎝くらいの小さなヒキガエルの子供でした。

月虫しょーたによると、ニホンヒキガエルという種らしいです。

【2023/11/23:宮崎県某所:観察者:Shiho】

まだ暖かい宮崎と言えど、どうやら冬眠体勢に入っていたのかもしれません。。ゴメンなさいm(__)m

凄く可愛かったので、思わず手で触れてしまいましたが、ヒキガエルには毒があり、目の後ろにある辺りから白い毒液を出すそうです。

口に入ったり、目に入ったりしたら危険ですので、なるだけ素手では触れないようにした方が無難だということです💦(月虫:しょうた談)

※昆虫には数多くの種類がおり、その数は計り知れません。ゆえにこのブログ上でご紹介している虫達も、私達が知る限りでの浅い知識でご紹介しておりますので、種類名や名前、生息情報などが間違っている場合もございますので、そのことをご了承の上、あくまで参考紹介として気軽にご覧頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げますm(__)m

※ご紹介する生き物は私が出逢ったもので間違いないですが、ご紹介する際、多少の時系列が前後する場合もございます。ご了承下さいませ。

※散策手段や採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって散策方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※野外散策や、採集はマナーが大事です。散策&採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいない昆虫の放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

昨日、11月23日祝日の宮崎、この日はとても暑く気温が何と25℃もありました!

もうすぐ12月というのに、夏日を記録するとは・・・最近の気候は予測がつきません・・。

そんな中、例年の恒例行事でもある、親戚の叔父から畑のカブトムシ幼虫堀りのお誘いが来ましたので、行って来ました。

叔父の畑にある廃材捨て場、このような場所の下にカブトムシなどの幼虫がいます。

早速、木をどかしながらスコップで探していきます。。

地中に埋まってい木の裏側。

何かしら食した形跡がありますね、これは期待が持てます。

ムカデの姿も見つけました。

おそらく越冬中だったのでしょう。。ゴメンね💦

さて、お探し続行!

この辺りを探していくと、

出ました!

真ん丸と太ったカブトムシの幼虫です。

令数は既に3令、まだまだ白いので成長期ですね、体重は20~30g位といったところでしょうか。。

ここで、カブトムシの幼虫の特徴をおさらい。。

頭部:色は黒っぽい焦げ茶色です。

クワガタはオレンジ色なので、これだけでもカブトムシと判断することも可能ですね。

これはカブトムシ幼虫とクワガタ幼虫の頭部色を比較した参考画像。

左がカブトムシ:焦げ茶色

右がクワガタムシ:オレンジ色

まさに一目瞭然ですね^^

そして体毛。

もちろん、クワガタにも毛は生えていますが、カブトの方は毛深くびっしりと生えています

そして肛門の割れ方。

カブトムシは横向きに割れます

対してクワガタは縦向きに割れます

これも大きな判別材料の一つですね。

25℃を越すような冬場の夏日の中、30分ほど探しました。

なかなかの数が見つかったのではないでしょうか。

30~40頭くらいはいると思います。

この幼虫達は持ち帰って大事に育てて羽化させたいと思います^^

しかしこの日は本当に暑かったですが、楽しい休日を過ごすことが出来ました。

蝶達もだいぶ少なくなりましたが、まだ飛んでる種類もいます。

大きな葉っぱで見つけたのは、オオキンカメムシ

カメムシにしては大きく、艶がありとても綺麗な種です。

こちらの種も成虫で越冬するらしいので、おそらくその最中だったのでしょう。。

叔父さんありがとうございます、楽しい時を過ごせました。

また来年もよろしくお願いしますm(__)m

※採集方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

また外国産や離島産等のその土地にいないクワガタカブトムシの放虫は厳禁です!

もともとその土地に根付いて生息している昆虫達の生態系を壊す原因になりかねませんので、意図的な放虫は止めるよう心がけましょう。

使用したアイテム

最近のコメント