2017年度、野外採集(昆虫採集)シリーズ。第18回目のご報告です。

今回の採集舞台は九州 宮崎県です。

今回の記事は7/14~7/16の採集場面をまとめたものをご紹介したいと思います。

では採集記事に行ってみたいと思います。

7/14の採集。

採集ポイントに到着。

ここのポイントは久しぶり。

クヌギ、ハルニレ、シラカシなどが混生。

これらの木を叩いていきます。

ノコギリクワガタの大型が落ちて来ました。

到着して早々に70mmUPとは幸先がいい!

・・と思っていましたが、帰宅後の計測で、

ノコギリクワガタ♂69.1mm

大台に1mm足りていませんでした。(;^_^A

この直後に落ちて来たミヤマ大型個体がいました。(現地での画像撮るのを忘れてました)

これも大型で70mm来たと思いましたが、

ミヤマクワガタ♂69.0mm

・・・またしても大台に1mm届かず!

そして、何気に木になったこのハルニレの木。

細い木なので叩いてみると、

バサッと落ち葉の上に落下。

おお良い型です!!

帰宅後の計測、今度こそは!!

ミヤマクワガタ♂70.5mm

今度はきっちり70mmUPありました。

まさに三度目の正直ですね。

場所変わって、

こちらハルニレの木の小さなウロ。

直径2cmもないウロです。

このウロの中と、この木の周辺より、

沢山のスジクワガタ♂♀達がいました。

その中でも、

この個体はかなりの大型!

恒例の帰宅後計測で、

スジクワガタ♂37.2mm

スジクワガタで37mmUPはかなりの大型!

とてもきれいで迫力満点の個体でした。

7/15の採集。

ハルニレの小さなウロ。

樹液も出ていて、いかにも何かいそうです。

スジクワガタがいるかなと思いきや、

出て来たのは、

ネブトクワガタ♂28mm

大型のきれいな個体です!

そして一緒に、

ネブトクワガタ♀も採れました。

なかなか採れないネブトクワガタの♀。

意外にも今シーズン初対面でした。

大型のネブトを採ったその木を蹴ってみると、

ノコギリクワガタ♂の大型が落下。

なかなかの大型です!

一目見て70mmUPは確実と感じました。

恒例の帰宅後計測してみると、

ノコギリクワガタ♂71.2mm

こちらは予想通りの大型!

赤褐色の色合いがとても美しく良個体です。

そして本日、こんな個体を見かけました。

????

最初パッと見た時は何だか分かりませんでした。

よーく観察してみると、おそらくコクワガタ♀のような気がします。しかもお顔が奇形型。

お顔が幼虫の面影があることから、あくまで推測ですが、幼虫~蛹になる際に上手く蛹化出来なかったのかもしれません。

通常奇形個体というのは生まれつき体の弱い個体が多いですが、この個体はとても元気でした。

7/16の採集。

すっきりとした青空!

採集ポイントに到着です。

ここはクヌギの群生があります。

探してみると、沢山のクワガタ達がいます。

その中で、

素晴らしく綺麗なノコギリクワガタに遭遇!

赤みが強く、しかも大型!

恒例の帰宅後計測、

ノコギリクワガタ♂70.5mm

サイズも大型、70mmを越えています。

しかし何といってもこの個体はフォルムが大変美しいです。個人的には今年一番のお気に入り個体となりました。

そして、この日もう一頭の大型、

ミヤマクワガタ♂70.2mm

※あまりの激しさと暴れの為、ノギス計測撮影は難しく、落ち着いた所にそっと体に触れない距離を保ってそっと定規を置き、目安とさせて頂きました。

先日の77mm程の超大型ではありませんが、この個体も十分立派。

顎先の湾曲が強い感じがする個体で、もっとすらっと前の方に伸びていればその分サイズも伸びたかもしれせん。

このような感じで採集を楽しみました。

梅雨も明け、大型個体も連日のように出逢っています。私が通ているフィールドではまさに今がピークと言っても過言ではないように思えます。

宮崎での採集はこれで一区切りです。

今まさにピークの時期に宮崎を離れるのは心残りがありますが、それはそれで群馬での新たな採集も今から待ち遠しく楽しみです。(^^)

※この方法はあくまで私自身のやり方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

2017年度、野外採集(昆虫採集)シリーズ。第16回目のご報告です。

今回の採集舞台は九州 宮崎県です。

今回の記事は7/11~7/12の採集場面をまとめたものをご紹介したいと思います。

時折雨が降るものの、ようやく梅雨明けの兆しが見えて来ました。

7/11の採集。

最近好調のハルニレの群生。

片っ端から蹴ってみると、

最初から好調!

ミヤマクワガタ♂72.0mm

ノコギリクワガタ♂72.2mm

ミヤマ72mmも大型ですが、ノコギリ72mmはそうそう見かけないサイズ。今年はこれで72mmUPが2頭目の出逢い。素直に嬉しいですね!^^

近くで出逢ったのが、

マメコガネというコガネムシ。

このコガネムシ、近づいて見ていると、人の気配を感じたのか、なぜか足を上げる?

まるでダンスをしているかのよう。面白い虫です。

7月12日の採集。

早朝、採集に行く前に見た朝焼けの空。

とても美しく思わず撮影!

誰かに見せたくなるような美しさです。^^

スズメバチもカナブンも蝶も盛んに樹液をむさぼっています。

実はこの木の少し下の方に、

大きなウロがあるんです。

上にいるスズメバチを刺激しないようにそーっとウロから取り出したのは、

大型のヒラタクワガタ!

ヒラタクワガタ♂69mm

大台の70mmにはあと1mm届きませんでしたが、野外採集品としてはこれでも十分立派!

胸側に少しのケンカ傷があるものの全体的にとてもきれいな個体です。

また近くの木を蹴ってみると、

凄く綺麗なノコギリクワガタが落ちて来ました。

ノコギリクワガタ♂70.2mm

サイズはギリギリ70mmUPありました。

凄く湾曲ある美個体です。

また近くのハルニレの木の小さいウロに、

沢山のスジクワガタがいました。

画像には全部は写っていませんが、合計6頭いました。しかも6頭全て♂。

左がスジクワガタ♂34mm

右がスジクワガタ♂32mm

どちらも特大個体ではありませんが、このクラスになると斧状の歯型も出て立派です。

スジクワガタはここ宮崎では生息している箇所もとても局所的である程度標高がある狭い範囲で見られます。数も多くはありません。

月夜野きのこ園がある群馬県ではコクワガタよりスジクワガタの方が多く見られるほど沢山の個体を目にすることが出来ました。

所違えば主に生息してる虫の種類もの大きく変わるものだなぁと実感した次第です。

このような感じで採集を楽しみました。

今回も大型の個体を多く目にすることが出来ました。やはり今がクワガタのピークっぽいです。

また次回、どんな虫達に出逢えるのか?

今から待ち遠しく楽しみです。(^^)

※この方法はあくまで私自身のやり方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

2017年度、野外採集(昆虫採集)シリーズ。第15回目のご報告です。

今回の採集舞台は九州 宮崎県です。

今回の記事は7/9~7/10の採集場面をまとめたものをご紹介したいと思います。

今現在の宮崎の天気はまずまず、完全に晴れというわけではないですが、雨の中にも時折日差しもさすこともあり、曇りの日が多いです。

7/9の採集。

この日は朝からの雨で昼間の採集は断念。

しかし夕方には回復するという事でしたので、思い切って切り替えて夜にカブトムシ採集に行くことにしました。

天気もどうやら回復。

夜も更け始めた頃、行動開始です。

カブトムシ採集と言っても完全に夜遅くに行くわけではありません。

あくまで私が思うにカブトムシが一番活動しやすい時間帯は夕暮れ時~午後10時位まで。

過去の経験上からいうとこの時間帯が一番数を見かける時間帯だと考えています。

というわけで、採集開始。

約1時間半位で、

約50頭位のカブトムシ達を採集出来ました。

(採集途中画像省略でスミマセン(^^;)汗)

大きな赤いカブトムシです。

立派でカッコいい!

これだけ沢山採れるという事は、やはりもうカブトも活動を開始し始めているようですね。

狙い的中でした。

7月10日の採集。

最近好結果を出しているこのハルニレの木。

蹴ってみると、バキバキッ!!

とかなりの音が!

探し当ててみると、

見た瞬間70mmUPは確実と思える個体!

帰宅後撮影で改めて計測すると、

ミヤマクワガタ♂73.8mm

多少の擦れがあるもののカッコいい特大個体。

また周辺の木では、

ノコギリクワガタ♂71.3mm

ノコギリクワガタ♂70.6mm

と大型個体を連発状態!

良い出逢いに感謝、感謝です。

今回はこのような感じで採集しました。

ここに来てカブトムシが一斉に発生開始。

また発生初期段階だと思いますが、クワガタと違い、一気に沢山採れるのもカブトならではです。

それと、ミヤマ、ノコの大型個体にも頻繁に出逢えるようになりました。このことからもクワガタ発生のピークは近いような感じがします。

また次回、どんな虫達に出逢えるのか?

今から待ち遠しく楽しみです。(^^)

※この方法はあくまで私自身のやり方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

2017年度、野外採集(昆虫採集)シリーズ。第14回目のご報告です。

今回の採集舞台は九州 宮崎県です。

今回の記事は7/6~7/8の採集場面をまとめたものをご紹介したいと思います。

宮崎はもう嫌になる程の雨の毎日。

いつものようにその合間狙いで行っています。

7/6の採集。

現地に到着しましたが、この空模様。

雨雲の合間から時折晴れ間も見えますが、全体的にすっきりとはしない天候です。

早速周りの木をチェックすると、

上の方にカナブンらしき姿を発見。

採ってみると、アオカナブン。

今シーズン初のアオカナブンです。

過去の日記でもご紹介していますが、アオカナブンは通常のカナブンとは別種。

比較的標高の高い場所で多く見られ、数的にも通常のカナブンほど多くはみかけません。

素晴らしい光沢のある鮮やかなグリーン色をしています。とても美しいですね。

ここはミヤマとノコギリが多数採れるタコ採れポイントの一つ。

少し晴れ間も差してきたので、ここぞとばかりに木を片っ端から叩いていきます。

ちなみに木はほとんどハルニレの木です。

ここ周辺で採れた個体達(一部になります)をハイライトでご紹介します。

ノコギリクワガタ♂60mm前半位

ノコギリクワガタ♂40mm半ば位

ミヤマクワガタ♂66mm

ミヤマクワガタ♂63mm

ノコギリクワガタ♂67mm

この様な感じで木を叩き続けて、

約2時間程で結構な数を採集出来ました。

さすがタコ採れポイント。

期待を裏切りません!^^

この日は大型個体には出逢わなかったものの、それなりの数に出逢う事が出来ました。

7月に入りそろそろクワガタ発生のピークも近づいて来たような感じを受けました。

7/8の採集。

実はこの日、朝からずっと気になっていた木が何本かありました。

その木の一本がこのハルニレの木。

早速蹴ってみると、

バサッと大きな音が、

慌てて探し取り上げてみると、

大型のミヤマクワガタ♂が落ちて来ました。

多少擦れ等があるものの、極太肉厚個体。

迫力満点のミヤマクワガタです。

この画像は帰宅後撮影時の様子ですが、

サイズは今シーズン最大の

ミヤマクワガタ♂74.2mm

でした。

この大型ミヤマが採れた木。本当に朝から気になっていた木だったんです。この木で大きいのが採れるという予感・・・。

採集を長年続けてますと、まれにですが時折こういった感覚に陥ることがあります。本当に不思議な感覚ですが、まさに虫の予感というものが存在するかのような体験の一つでした。

そしてその予感には更に続きが・・。

この大型ミヤマが採れた隣の木にも「何か大きいのが付いてそうだな・・」と、今度は少し軽い感覚に駆られて蹴ってみると、

落ちて来ました!

ノコギリクワガタ♂の大型個体!

帰宅後計測すると、

ノコギリクワガタ♂72.3mm

前回採れた♂70.2mmを超える個体をゲット!

本土ノコギリでは♂72mmはなかなかの大型!

素晴らしい個体です。

そしてこの日もう一頭の珍品

ノコギリ♂のスーパーブラック個体!

サイズ的には♂61mmと大きくはありません。

しかい注目するべくはこの体色。

国産のノコギリで黒色タイプと言えば有名なのはアマミノコギリ。

本土ノコギリの体色はどちらかというと赤~黒褐色タイプ。凄い珍品というわけではありませんが、なかなかここまで真っ黒な個体はなかなかお目にかかれないのも事実です。

良い個体と出逢えました。^^

今回はこのような感じで採集して来ました。

来週よりイベント参加の為、いよいよ群馬入り。

宮崎で採集出来るのはあと1週間もありません。

どうか天気が少しでも回復してくれることを切に願います。

また次回、どんな虫達に出逢えるのか?

今から待ち遠しく楽しみです。(^^)

※この方法はあくまで私自身のやり方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

2017年度、野外採集(昆虫採集)シリーズ。第13回目のご報告です。

今回の採集舞台は九州 宮崎県です。

今回の記事は6/28~7/3の採集場面をまとめたものをご紹介したいと思います。

宮崎は相変わらずの雨模様。

いつものようにその合間狙いで行っています。

6/28の採集。

天気が良くありませんが、まずは現場に到着。

薄暗い林の中にあるハルニレの木。

この木の上方に樹液が出ている場所があります。

その箇所をチェックしてみると、

やはりいました。

ノコギリクワガタ♂がお食事をしています。

樹液周りを見てもこの一匹だけのようだったので、軽く叩いてみると、

途中で羽ばたきながら落ちて来ました。

かなり元気な個体なので持ったまま撮影。

ノコギリクワガタ♂66mmの大歯型。

なかなかのサイズでした。

次に行こうすると、何やらバサッと音が。

何気にチェックしてみると、

何とミヤマクワガタ♂が落ちていました。

ミヤマクワガタ♂65mm

体毛も生えた綺麗な個体です。

しかし危ない、見落とす所でした。

たまにですが、クワガタって叩いたり蹴ったりした後に時間差で落ちてくることがあります。

今回もまさにそのパターンでした。

でも今回のはかなり時間差がありました。

ノコギリを拾い上げて、カメラで撮影した後でしたので、1分位は経っていたような気がします。

最後まで気を抜かないということですね、改めて大変教訓になりました。

6/30の採集。

ハルニレのウロでヒラタクワガタを発見!

とりあえずウロの後部を木の枝で遮断し、ヒラタの逃げ道を遮断。

改めてアップで撮影。

大アゴが立派で迫力があります。

樹液まみれです。

あとはゆっくりと時間をかけて取り出しました。

ヒラタクワガタ♂65mm

超大型とまではいきませんが、立派!

型も良いし、大満足しました。

この日の結果。

ミヤマもノコもヒラタも沢山採れました。

そろそろ数も出て来たような感じがします。

ふと綺麗な苔が目に入り、その上を見ると、

とても綺麗で可愛いきのこを発見。

数mmほどの超小型きのこ。

ヒナノヒガサという種でオレンジ色で大変綺麗。

こういう出逢い発見もまた野外採集ならではの醍醐味の一つですね。

7/1の採集。

この日出逢った美麗ノコ達を紹介します。

ノコギリクワガタ♂67mm

ノコギリクワガタ♂64mm

どちらの個体も赤みが強いボディ。

大アゴも程よく湾曲して迫力があります。

そして、7/3の採集。

この日一番の大物、

ノコギリクワガタ♂70.2mm

今シーズン初の70mmUPノコギリです。

やはりこの位のサイズになると、体の幅も出て来て迫力が増します!

本来私は一人で採集から飼育、撮影まで行っている為、ノギスを持ったままでの撮影が困難ですが、この日は友人のN氏に手伝ってもらいキレイに撮影。

なかなか暴れていてこのショット一枚を撮るのに結構な時間がかかってしまいました。

N氏、ご協力ありがとうございました。

またお願いしますね~。^^

今回はこのような感じで採集して来ました。

やはり7月に入ってから個体数がかなり増えて来たような気がします。

また次回、どんな虫達に出逢えるのか?

今から待ち遠しく楽しみです。(^^)

※この方法はあくまで私自身のやり方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

6/15の日記で、「見える観察ケース:ラクぼっくす」に入れた国産のカブトムシ幼虫が前蛹化。

少し前になりますが、その後の様子をご紹介したいと思います。

ケースを見てみると、

おお、見事に全ての前蛹が蛹になっていました。

完全にクリアというわけではありませんが、外側から観察することが出来ます。

立派な国産カブトの♂蛹です。

次は羽化が楽しみですね。

今後、羽化までご紹介していければと思います。

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

2017年度、野外採集(昆虫採集)シリーズ。第11回目のご報告です。

今回の採集舞台は九州 宮崎県です。

群馬でのイベントから帰って来て久々の宮崎県での採集です。

今回の記事は6/21の採集場面をまとめたものをご紹介したいと思います。

先週までは宮崎は空梅雨だったらしいですが、今週は週末は雨が続く予報。何とか晴れ間がある内に採集に行きたいものです。

どんな虫達に出逢えるのか、さぁ採集開始です!

最初に出逢ったのは、ハルニレの木に来ていた、ヒラタクワガタの♂♀ペア。

♂と♀のサイズのバランスが取れていない、アンバランスなカップルですね。♂に対して♀の方が断然大きい。ここは邪魔しないでスルーします。

こちらのハルニレの大木、2本を蹴ってみると、

まず左の木からはノコギリクワガタ♂大歯タイプが落ちて来ました。

ノコギリクワガタ♂65mm

レッド色が強く、傷一つ無し。

とても美しいノコギリクワガタです!

右の木を蹴ると、複数の個体がバラバラっと落ちて来ました。

コクワガタ♂30mm程

ノコギリクワガタ♂40mm程

ノコギリクワガタ♂30mm程

それと、ラスト1頭、

ノコギリクワガタ♂55mm

あまりの暴れの為、ケース内撮影。

この個体ですが、少し変わった色合いをしているのがお分かりですか?

腹部と胸部とアゴ、手足は真っ黒色なのに、頭部の一部分だけ赤色なんです。

なかなか変わっている色合いだったので、ちょっと気になった個体でした。

結局、右の木からは計4頭のクワガタシャワーを浴びることが出来ました!

場所を移動、

こちらのクヌギの木の樹皮裏からは、

ヒラタクワガタ♂63mm

幅広の良型の♂個体です!

もう1頭、

ヒラタクワガタ♀30mm程

これらのペアが入っていました。

上記ヒラタクワガタが入っていたクヌギの木を最後に蹴ってみると、

大型のキレイな良個体です!

ミヤマクワガタ♀30mm程

この1本のクヌギの木からは、樹皮裏からはヒラタクワガタペア、樹上からはミヤマクワガタのペアをGET出来ました。とても効率性の高い木だと言えます。

近くのハルニレの木を見上げてみると、

かなり高い所にある細い枝先に、特大のノコギリクワガタの姿を発見!

ノコギリクワガタ♂をGET!!

なかなかの大型。

ノコギリクワガタ♂67mmでした。

このような感じで、採集を楽しみました。

第10回目の野外採集記、如何でしたか?

群馬県から戻っての久々の地元宮崎県での採集。

先週イベントで群馬県に出張した際も野外採集に行きましたが、あまりの気温が低く、採集初日なんて山の気温は何と8℃!

さすがにこの気温ではクワガタ達は活動していませんでした。

地元に戻り、クワガタ採集時の気温は30℃!

この違いはかなり大きいですね。同じ日本でもこうも違うのかと思い知らされました。

しかし何はともあれ、地元宮崎でクワガタ達の姿も沢山見ることが出来ました。

また次回、どんな虫達に出逢えるでしょうか?

楽しみにして今回の野外採集記を終了させて頂きたいと思います。(^^)

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。人によって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

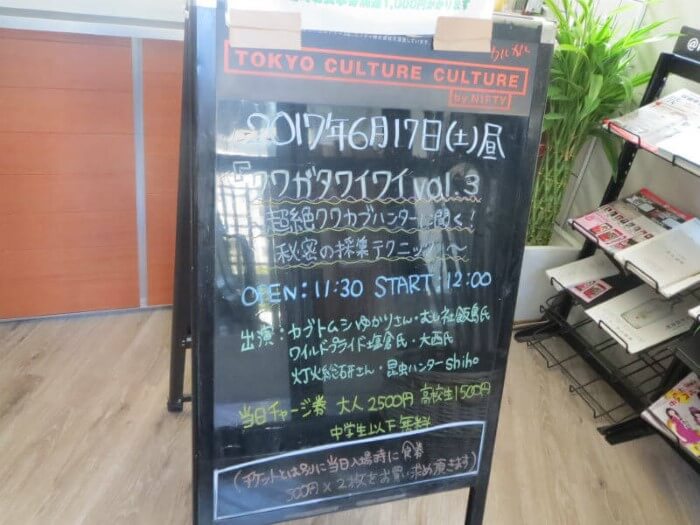

先日の6/17:土、第3回目クワガタワイワイが、東京カルチャーカルチャー開催されました!

今回のテーマは「採集」

それぞれ各分野のプロがご自分の採集方法について語ってくれます。

今回の飼育日記ではその時の様子を画像を交えながらご紹介して見たいと思います。

今回の舞台は渋谷の東京カルチャーカルチャー。

月夜野きのこ園社長:金子氏が挨拶。

このイベントお決まりのポーズ。

わいわいポーズをみんなで行い、イベント開始!

今回の司会を務めてくれたお二人。

改めてご紹介、

皆さんご存知、昆虫界のアイドル、

カブトムシゆかりさん

今回は司会進行&アシスタントとして参加して頂けました。

そして、

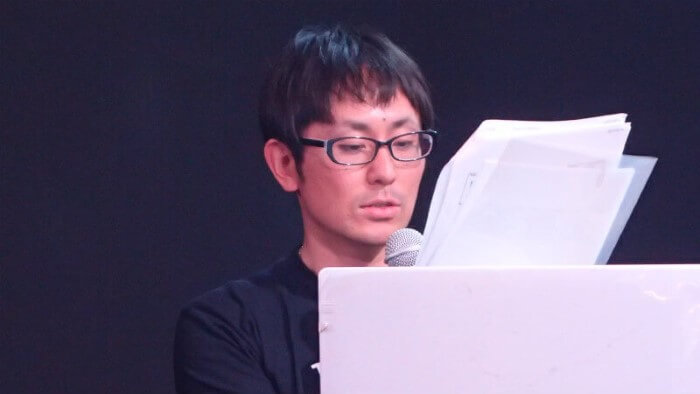

司会進行を務めるのは、

月夜野きのこ園:平田氏

月夜野きのこ園が誇る若き広報マン。

ここ最近のイベントの司会進行を担当。

司会進行がしっかり板についてきています。

それでは開幕!

まずはパネルトーク。

それぞれのゲストがモニターを紹介しながら、独自の採集方法について語ります。

最初の一番バッターは、

材採集の達人:大西政一氏

オオクワガタ材採集に関しては右に出る人はいないと言われるほどの達人。

材採集の道具、どんな木を狙うのか、その他実際のオオクワガタを割り出した時の動画等、熱弁して頂きました!

2番手は、

光の魔術師こと、灯火採集の達人!

灯火総研 櫛田ご夫妻

灯火採集の極意、どういう場所に仕掛けるのか等の灯火採集に適した天候や地形などについて熱くご紹介!

3番手は、

私、Shiho

樹液採集、その中でも蹴り&叩き採集に関した採集方法をご紹介させて頂きました。

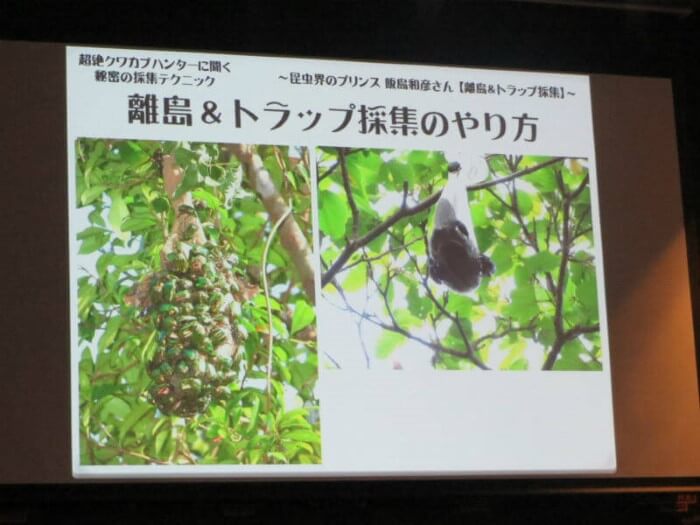

そして4番手は

クワガタをやってる方なら、一度は見た事があるお顔、

むし社

飯島和彦氏

離島採集について、バナナトラップの作り方や仕掛け方、またその危険性や出逢った野生動物の数々など、豊富な知識をご紹介して頂けました。

そしてラストを飾るのは、

クワガタ界の大御所、

元 KUWATA 編集長

現ワイルドプライド代表

塩倉学氏

塩倉氏は海外採集の達人!

海外採集の意義、楽しさ、難しさ等、普段では聞けないような魅力的なお話を沢山聞かせて頂きました。貴重なお話ありがとうございました!

そして、パネルトークも終わり、

参加者全員で自由に話す「ワイワイタイム」

皆さん、自由に会話を楽しまれていました。

こちらはカブトムシゆかりさんと写真撮影。

さすがアイドル、抜群の人気度!

一緒に写真を撮りたい方が続出!

大忙しのゆかりさん!

こちらの男の子は、持参したギラファノコギリクワガタを披露!

大型でとても素晴らしい個体でした。

左側の彼はアクティオンゾウカブトをご紹介。

他のお子さんも皆見に来るほど、大変注目されていました。

長い飼育期間がかかるアクティオンゾウカブト、中には3~4年かかる場合もあります。

綺麗に見事に羽化させた根性と技術に拍手です!

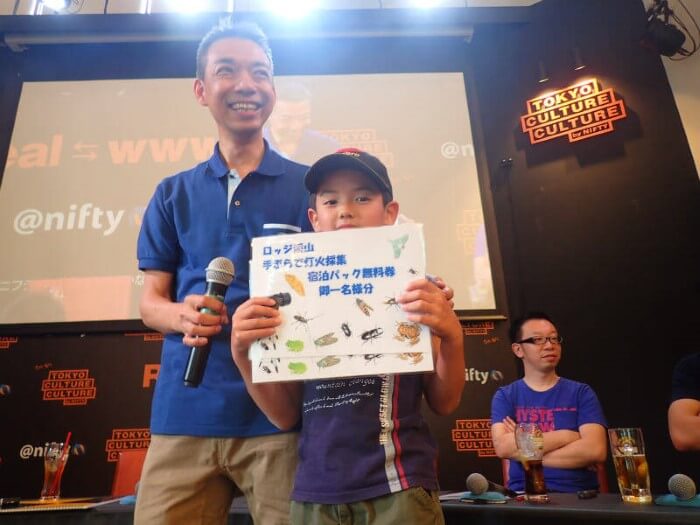

そしてお楽しみ、デラックスじゃんけん大会!

ゲストが持参した豪華なプレゼントをかけたじゃんけん大会です。

皆さん、気合十分!!

上記がじゃんけん大会の賞品獲得者!

皆さん、おめでとうございました!

あっという間に時間が過ぎ、エンディング。

時間って早いですね~。

最後はスタッフ、ゲストの皆で集合写真撮影!

皆様、本当にお疲れ様でした。

ということで、第3回クワガタワイワイ、無事に終了することが出来ました!

ゲストの皆様の貴重なお話、お客様との会話と笑顔、司会のカブトムシゆかりさんの手際の良さと人気度、そして月夜野スタッフの仕事ぶり、どれも大変満足出来るイベントだったのではないかと思います。

皆様、本当にお疲れ様でした。

また来年、第4回目でお会いしましょう!

飼育日記担当: Shiho

使用したアイテム

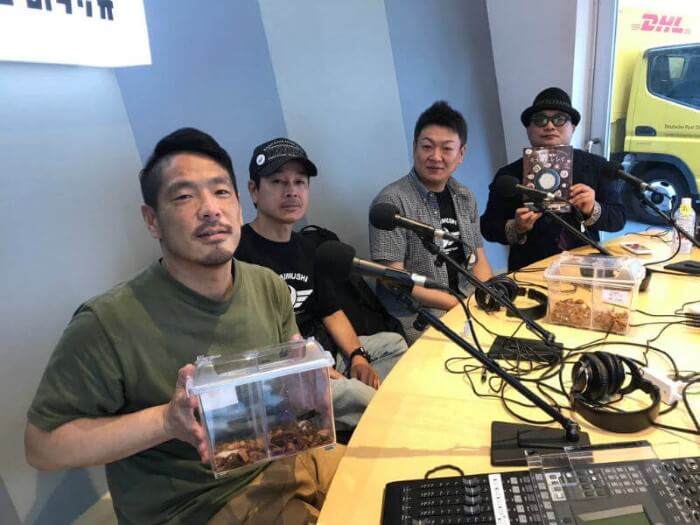

先日の6/17、クワガタワイワイが行われる東京カルチャーカルチャーの宮尾さんから「ラジオ番組でクワガタの事を話してみないか?」と、出演依頼が来て、月夜野きのこ園社長 金子と私Shihoで参加させて頂きました。

渋谷のラジオのスタジオ。

ガラス張りで外を歩く人達から見えるようになっています。

司会のテリー植田さん、東京カルチャーカルチャーの宮尾さんと一緒に約1時間、月夜野きのこ園社長金子と共に、お話をさせて頂きました。

話の内容としては、クワガタの特性の話や、皆さんのクワガタ採集思い出話、私が過去にとったクワガタ以外のもの等、少し横道にそれてしまう話等もありましたが、クワガタ中心のお話をすることが出来ました。

初めてのラジオ出演という初体験でしたが、とても楽しい時間を過ごせました。

宮尾さん、テリー植田さん、お招きいただき本当にありがとうございました。

使用したアイテム

少し前(4/19)の日記で、「見える観察ケース:ラクぼっくす」に国産のカブトムシを入れて飼育を開始しました。

野外採集でもカブトムシが採れているように、こちらもそろそろ変化があっても良いはず。と思いチェックしてみると、

やはり蛹室が見えました。

中の幼虫はどうやら前蛹になった模様です。

さて今回使用している「見える観察ケース:ラクぼっくす」、このケースを使用した際、どのように見えるのかを実際に試してみたわけですが、期待通り見事に蛹室の内部が見えるようになりました。

もちろん全体綺麗に蛹室内が見える、とまでとはいきませんが、それでも観察は出来ます。

今後は、蛹になり、そして羽化とつながっていくわけですが、このケースを使用すれば外側から楽に観察出来ますね。

これを考えた業者さん、なかなかやるもんですね~。素晴らしい商品をありがとうございます。

また今後、蛹~羽化までご紹介していければと思います。

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

最近のコメント