2017年度、野外採集(昆虫採集)シリーズ。第10回目のご報告です。

今回の採集舞台は九州 宮崎県です。

今回の記事は6/8~6/11までの採集場面をまとめたものをご紹介したいと思います。

6/8の採集。

宮崎は梅雨入りしたというのに、どこに行ってしまったのか、晴れの日が多かった。

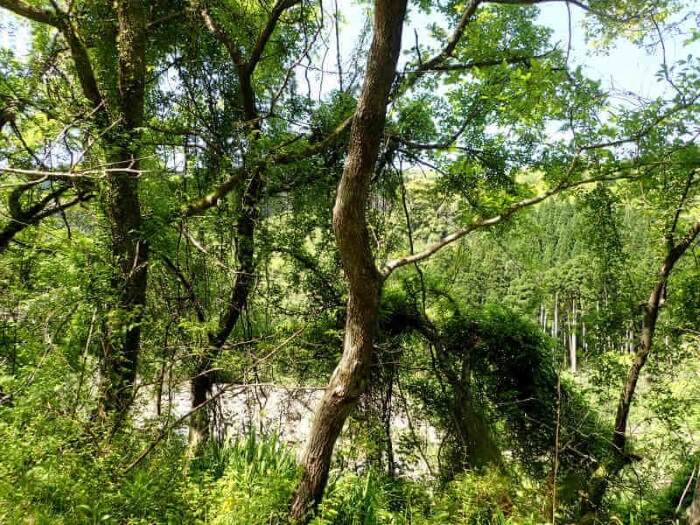

ポイントに到着。

この良さげなクヌギの木を蹴ってみると、

良型のミヤマクワガタが落ちて来ました。

ミヤマクワガタ♂67mm

毎回書いていますが、この時期のミヤマはまだ毛も擦れていなくとても美しいです!

6/9の採集。

先日、ブリードルームでオオトラフハナムグリが羽化していましたので、野外でもそろそろ出ているかもしれないと思い、この日は少し標高のあるポイントに高山系種狙いでやって来ました。

辺りをくまなく探すも、オオトラフハナムグリは見つからず。

その代わりに、

キュウシュウオニクワガタ♂を発見!

発見時は倒木の上をテクテクと歩いていました。

とても小さく体長は25mm程。

しかしその風貌はとてもカッコよく、黒いオウゴンオニクワガタを小さくしたような感じです。

私も大好きなクワガタなので、見付けた時は思わず歓喜してしまいました!

6/10の採集。

まず会ったのは、ノコギリクワガタ。

中々の湾曲大歯型。

体長は♂65mm程度でした。

そして、

こちらも同日採集の、カブトムシ♂

カブトムシは少し前にも1♂採れましたが、今回の♂は頭角もすっと伸びて大型個体。

力もとても強く、手に乗せて撮影しましたが、痛いくらいでした。元気があってよろしい!

この日の採集の途中で、

ヤマグワの実がなっているのを発見!

真っ黒く熟したヤマグワの実。

食すと甘く美味です。

この時期は山あいでは木苺やヤマモモなども採ることが出来ます。まさに山の恵みですね、ありがたい!

6/11の採集。

先日、ミヤマの大型も採れたので、昨年ミヤマがタコ採れしたポイントに出向いてみました。

そのポイントに到着。

ここはハルニレとクヌギが入り混じっています。

2時間位探して散策した結果、

採れました!!

沢山のミヤマクワガタ達です。

サイズは大きいもので最大♂68mm程度。

♂65~68mmクラスと粒が揃っており、なかなかのものです。

先日紹介したノコギリクワガタに続き、ミヤマクワガタタコ採れポイントも今年も健在でした。ありがたいことです!

如何でしたでしょうか?

このような感じで採集を楽しみました。

沢山のミヤマクワガタ達とも出逢え、ミヤマタコ採れポイントの健在さも確認出来て、とても満足でした。

さて、ここで一旦宮崎県からの採集はひとまず終了です。

6/17に東京渋谷で行われる、「クワガタワイワイvol.3」ベント参加の為、群馬入りです。

と、イベントの前に勿論群馬でも採集に行ってみたいと思います。

今年の群馬はどうなっているのか?向こうのクワガタ事情はまだ分かりませんが、向こうでも採集をしてみたいと思います。

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。人によって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

2017年度、野外採集(昆虫採集)シリーズ。第9回目のご報告です。

今回の採集舞台は九州 宮崎県です。

今回の記事は6/3~6/6までの採集場面をまとめたものをご紹介したいと思います。

6/3の採集。

ハルニレの群生の場所にやって来ました。

その最初の一本目で、

いきなりの大型ノコギリ♂GET!

なかなかの良型で♂67mmでした。

スタートから調子が良く、気分が乗ります!

同日、近くのハルニレの木より

こちらも大型のミヤマクワガタ♂が落ちて来ました。

この個体、とっても綺麗!!

サイズは♂68mmと大台には乗りませんでしたが、それでもこの美しさは素晴らしい。

発生初期は体毛もびっしり揃っていて非常に美しいですね。

この日の帰り際に、ふと周りを見ると、

沢山の木苺がなっていました。

少しの間クワガタ採集を忘れて木苺採集。

これはこれでとても楽しい時間でした^^

6/4の採集。

コクワガタ♂が蜘蛛に捕まっていました。

白い糸でぐるぐる巻きになってます。

おそらくもう絶命しているでしょう。

可哀想ですが、これも自然。

蜘蛛も生きなければなりませんからね。

6/6の採集。

ハルニレの隙間にコクワガタ♂が潜んでいました。

取り出して見ると、なかなか良い型。

こうやってじっくり観察してみると、コクワガタもとても格好の良いクワガタだと思えます。

同日、こんなクワガタを見かけました。

ヒラタクワガタ♂です。

体長は♂50mm程でしょうか。

左アゴは根元から欠損、上羽も穴が空いて内部が見えるほどです。

クワガタ同士の喧嘩ではありませんね。

おそらくは天敵の鳥の仕業でしょうね。

それでも生き抜いた生命力に拍手です!

このような感じで採集を楽しみました。

しかし今回出逢ったミヤマクワガタはかなりの美個体!思わず見とれてしまいました。

今回も楽しい採集でした。

いつも素晴らしい虫達に出逢わせてくれて山の神様ありがとうございます!

PS

来週より東京でのイベント参加の為、群馬の方に行きます。

また群馬の方での様子もご紹介出来ればと思っております。

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。人によって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

2017年度、野外採集(昆虫採集)シリーズ。第8回目のご報告です。

今回の採集舞台は九州 宮崎県です。

今回の記事は5/31~6/2までの採集場面をまとめたものをご紹介したいと思います。

5/31の採集。

クヌギの木をルッキングしていると、

ノコギリの♂♀ペアがいました。

♂がメイトガードをしているようです。

♂は中歯型タイプですね。

隣の木を蹴ってみると、

ノコギリクワガタ♂が落ちて来ました。

サイズも64mmとまずまず。

この時一緒に♀も落ちて来ました。

おそらく最初見かけたペアのように一緒にいたのでしょう。

6/1の採集。

ノコギリも結構出てきた感じがしたので、昨年ノコギリのみがタコ採れしたポイントに行ってみる事にしました。

ポイントに到着。

早速探してみると、

居ました、ここでも♂♀ペア仲良く一緒です。

その後、1時間ほど探し回ってみると、

狙いは的中!

今年も立派なノコギリクワガタのタコ採れです。

見事に大歯型も沢山採れました。

6/2の採集。

今度は趣向を変えてネブトクワガタを探しに。

宮崎でネブトクワガタ探しと言えば、ハルニレの樹液だまりです。

探してみると、

いました。

ハルニレの樹液だまりに埋もれるような感じでネブトクワガタ2♂がいます。

こちらの個体は小型ですね。

手に取ってみると、

小さいけど立派なネブトクワガタ♂です。

体長は♂13mm程でしょうか。

次にこちらの個体。

こちらも手に取ってみると、

こちらは大歯も出てかなり立派な♂。

サイズも♂26mmとまずまず。

この位のサイズになれば格好良いですね。

同日、クヌギの木を蹴った際に、

綺麗な玉虫(タマムシ)が落ちて来ました。

ヤマトタマムシですね。

これはこれで嬉しい出会いでした。

今回は良型のノコギリクワガタ達に逢えることが出来ました。昨年タコ採れしたポイントは今年も健在で一安心。

またネブトクワガタも例年同様、ハルニレの樹液だまりにいてくれてほっとしました。

また次回どんな虫達に出逢えるか、とても楽しみです!

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。人によって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

2017年度、野外採集(昆虫採集)シリーズ。第7回目のご報告です。

今回の採集舞台は九州 宮崎県です。

今回の記事は5/27~5/30までの採集場面をまとめたものをご紹介したいと思います。

宮崎でのクワガタ採集で頼りになるハルニレ。

そのハルニレで、ミヤマクワガタを発見。

ウロの間から出てくる樹液を懸命にお食事中。

手に取ってみると、なかなかの良型!

サイズは♂68mmと良サイズ!

70mm及ばずも、これでも十分立派です。

この時期のミヤマは発生初期の為、体毛の擦れも少なく、とても美しいです。

こちらは別の日、クヌギの木を見てみると、

何と、カブトムシ♂が!!

サイズは小さいですが、何よりこの時期早々にカブトムシと逢えたことが嬉しいです!

私が通うフィールド(宮崎県)ではカブトが多く出てくるのは7月に入ってから。

この時はまだギリギリとはいえ5月。

サイズ自体が小さいので、早期羽化でもしたのかもしれませんね。

こちらもまた別の時、

クヌギの木を蹴ってみると、

ミヤマクワガタ♂が落ちて来ました。

サイズ的には小型ですが、とっても元気!

手に乗せると、両手を挙げて威嚇して来ました。

今回は良型のミヤマクワガタ。

そしてこの時期にカブトムシに会えました。

次回またどんな虫達に出逢えるでしょうか?

今からとても楽しみです!

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。人によって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

2017年度、野外採集(昆虫採集)シリーズ。第6回目のご報告です。

今回の採集舞台は九州 宮崎県です。

今回の記事は先週末~5/26までの採集場面をまとめたものをご紹介したいと思います。

ここはハルニレの群生がある場所です。

そのハルニレをよーく探してみると、

いきなり今年初のノコギリクワガタとご対面です!しかも複数います~!

近くの同じハルニレの木を叩いて回っていると、

ノコギリクワガタ♂大歯型が!!

なかなかの大型です。

サイズは♂67mm(後程計測)でした。

別の日のハルニレの木で、

ヒラタクワガタ♂♀ペアが交尾中!

そして、

今シーズン初のミヤマクワガタとご対面!

まぁまぁの大きさで、サイズは♂63mm。

初ものミヤマクワガタにテンションもMAX!

こちらはまた別の日の夜採集で、

お食事中のミヤマクワガタの♀とご対面!

この採集時には分からなかったのですが、撮った画像をよく見てみると、左下の小さなウロにもクワガタの♀らしき姿が見えますね。

この画像だけでは判断な難しいですが、黒系なので、おそらくコクワか、スジクワ、ヒラタの可能性が高いでしょう。

今回はノコギリクワガタとミヤマクワガタにも初対面することが出来ました。

とはいえ、まだまだシーズン始まったばかりなので、ノコとミヤマは数も少なく、まだ黒系クワガタの方が圧倒的に数は多く見かけます。

次回どんな虫達と出逢えるかとても楽しみです!

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。人によって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

2017年度、野外採集(昆虫採集)シリーズ。第5回目のご報告です。

今回の採集舞台は九州 宮崎県です。

ここ最近は下見&新規ポイント開拓を兼ねてほぼ毎日のように山に繰り出しておりますが、それと同時にまだ数は少なくはありますが、クワガタ達の姿も確認出来るようになってきました。

2017年度、本格的な野外採集の突入ですね。

今回の記事は恐縮ですが、今週前半の話になりますが、その時の様子をご紹介したいと思います。

私の採集フィールドの宮崎県は日本の中では沖縄県や鹿児島の南西諸島などに次いで暖かい県だと思いますが、今の時期、5月の後半もなろうかというのに、まだまだ朝晩は結構冷えます。

しかしそんな中でもクワガタ達は徐々に活動を開始し始めております。

いつものクヌギ林に到着。

早速クワガタを発見!

この瞬間はいつ味わっても格別なものです。

クヌギの樹皮裏に潜んでいたのはコクワガタの♂個体でした。

中型の♂個体。

サイズは♂30mm中後半って所でしょうか。

こちらはヒラタクワガタの♀個体。

一生懸命お食事中です。

木を蹴って落ちたヒラタクワガタの♂個体。

サイズは♂50mm前半でした。

この時はまだ黒虫ばかり、ヒラタクワガタやコクワガタの姿を多く見かけました。

このような感じでクワガタ採集を楽しみました。

クワガタ採集は毎年毎年何度行っても飽きが来ません。また次回が楽しみです!

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。人によって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

先日、菌糸カップに入れ替えたばかりのヒラタクワガタの幼虫。

何気に床上を見ると、多数の菌糸オガが落ちていたので、チェックしてみると、

なんと食い破っている~!

しかも、一頭だけじゃない。

こっちの幼虫もだ。

この幼虫も・・・。

簡単に食い破るものだなぁ・・・。

全部チェックした所、結局5頭が食い破っていました。

菌糸カップは一時保管には便利だけど、長期保管にはちょっと厳しいのかもしれないなぁ・・・。

クワガタ幼虫のアゴの力を改めて思い知るShihoでした。

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

採集に行く前になるべく知っておきたい事、私Shihoが必ずしていることをご紹介してみたいと思います。

※またこの記事内容に関しましても、毎年ご紹介しておりますが、まだご覧になっていない方々の為に改めてご紹介してみたいと思います。あらかじめご了承下さいませ。

皆さんは、野外採集(昆虫採集)に行く時、どんな時に行かれますか?例を挙げるとすれば、

・仕事がお休みの時

・天気が良い時

・何だか自然と触れ合いたい時

・クワガタ&カブトムシと出逢いたい時

・子供さんと一緒に採集を楽しみたい時

と、色々と理由はありますよね。

折角計画していたのに行ってみたら採集地が雨で全然採れなかった。ってことはありませんか?

そんな時、あくまで私のやり方になるのですが、私は採集に行く前には必ず以下の事項を調べてから行くようにしています。

・採集地に近い地域の今現在の「天気」を調べる

・採集地に近い地域の「これまでの天気、降水量」を過去数時間さかのぼって調べる

・採集地に近い地域の「これからの天気」を、特に今後の雨雲の動きを調べる

・採集地に近い地域の「気温と、風の強さ」を調べる

野外採集(昆虫採集)に行くにあたって採集地の今現在の天気は重要です。今いる場所は晴れていても、採集地に行ってみて雨が降っていないとは限りません。それゆえ採集地の天気は事前に調べておくのが得策です。

では、そこにいないのにどうやってそんなことが分かるのか?ご心配なく。今の時代にはインターネットという強い味方がいます。

あくまで私のやり方ですが、私は野外採集に行く前は必ずインターネットで採集地の情報を調べてから行動するようにしています。

そこで一番頼りになるのが、インターネット内にある各種のお天気サイトの中の「YAHOO!JAPAN天気・災害」のというサイトです。

このサイトを見ると、採集地自体のピンポイントの天候を知るのは無理かもしれませんが、それでもその採集地に近い地域のおおよその天候、これまでの雨量、今後の雨雲の動き、気温、風の強さ等の情報が分かることが出来ます。

これらのサイトを有効に利用しながら、上記のポイントを調べて採集に行くようにしています。

では上記に書いた調べるポイントについて、なぜそれを調べる必要があるのか?の理由などをご紹介してみたいと思います。

【採集地に近い地域の今現在の「天気」を調べる】

インターネットの「YAHOO!JAPAN天気・災害」のサイトで天気を調べます。

晴れ、もしくは曇りならばOK。雨ならばNG。

【採集地に近い地域の「これまでの天気、降水量」を過去数時間さかのぼって調べる】

今現在は雨が降っていなくても、数時間前までに雨が降っていれば、採集地の木々達はとても雨で濡れた状態にあります。

そういう樹が濡れた状態の時は、樹の樹液も雨によって流れてしまっている可能性が高いので、虫の集まりもよくありません。

また蹴り採集をする際にも、樹を蹴っても虫がいたとしても、虫と一緒に雨も一緒に落ちて来てしまうので落ちたポイントを特定するのが難しくなります。

そういう意味でも非常に効率が悪いと考えられます。

そんな時はネットの「YAHOO!JAPAN天気・災害」のサイトで、雨雲の動き、「これまでの動き」でこれまでの雨雲の流れをチェックすると良いと思います。同時に降水量もチェックしておきましょう。最低でも3~4時間前まで雨が降っていない方が良いでしょう。

もし過去に雨が降っていても、降水量がほんのわずかの場合ならば、そこまで採集に影響しない場合もあるかもしれません。逆に降水量が多い場合にはより難しいと言えるでしょう。

【採集地に近い地域の「これからの天気」を、特に今後の雨雲の動きを調べる】

今は雨が降っていなくても、採集地に行ってすぐに降り出しては元も子もありません。

そんな時は同様に「YAHOO!JAPAN天気・災害」のサイトで、雨雲の動き、「これからの動き」で今後の雨雲の流れをチェックすると良いと思います。

後数時間もすれば雨雲がやってきそうな予報が出ていれば、思い切って中止するのも賢明だと言えます。

【採集地に近い地域の「気温と、風の強さ」を調べる】

気温が低いと虫の活動は鈍くなります。逆に気温が高いと虫の活動は活発になり、樹にもよく飛んでくるようになります。私的ですが、可能ならば25℃以上あるととても良いと考えています。

また風の強さも結構重要だったりします。風が強いと、木々が風で揺れてしまっているので、クワガタ達も落とされまいとガッチリと掴まっています。それゆえ、人が蹴った位では全然落ちて来ません。蹴り採集をメインに考えている方には強風は大敵だと言えると思います。

そんな時もネットの「YAHOO!JAPAN天気・災害」のサイトで気温や風の強さを確認します。

如何でしたでしょうか?

上記が私が野外採集(昆虫採集)に行く前に必ずチェックしておく天候対策です。

勿論、万全に対策を練って行動しても、天気には裏切られることもよくあります。

実際、昨年も2日連続で現地についた途端に雨が降り出し、採集を中止したこともありました。

なので絶対的ではないということをご理解の上、ご参考程度にして頂ければ幸いです。

少しでも皆様の採集が快適なものになり、採集率がアップすることをお祈り申し上げます。

※上記方法はあくまShiho個人の考え方&やり方ですので、あくまでご参考程度にお読み頂ければ幸いです。m(_ _)m ※

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

クワガタ、カブトムシなどを採集する方法として、これまで樹液採集は勿論ですが、光に集まってくる習性を利用した灯火採集のご紹介も前回致しました。

今回は、クワガタ、カブトムシ成虫達のエサとなるものを利用した採集方法「フルーツトラップ採集」をご紹介したいと思います。

フルーツトラップ採集、その名の通り果物をエサとするわけですが、色々な果物で試される方もいらっしゃいます。リンゴ、バナナ、パイナップル等々。。。

その中でも私が思うに一番手頃な値段で入手出来、効果も高いと考えるものは「バナナ」です。

今回はこの「バナナトラップ」のやり方をご紹介してみたいと思います。

【フルーツトラップ採集】

(バナナトラップ)

【用意するもの】

・バナナ

・焼酎

・ドライイースト

・砂糖

【バナナを買う際のポイント】

少しでも熟したバナナを買うこと。

黄色くなって黒い斑点が出て来てるようならより良いと思います。

新品のバナナではなく、少し痛んだ見切り品などを買うとコスト的にも楽です。

【作る手順】

バナナを大まかにぶつ切りにする

↓

そのバナナをボールに入れる

↓

そこに砂糖、ドライイーストを入れよくかき混ぜる

↓

よくかき混ぜたものをビニール袋に詰める

↓

最後にそこに焼酎を入れる

↓

ビニールを完全密封し、よく振りまんべんなくかき混ぜる

↓

気温が高い所(30℃近く)の所、または日なたに放置する

↓

発酵が進むとガスが出て、ビニールがパンパンになり破裂する場合があるので、時々チェックして破裂しそうなら空気を抜くようにする

↓

バナナが発酵し発酵臭が出てきたら完成。

さぁ、完成したバナナを持って、トラップを仕掛けに行きます。

しかしバナナトラップを仕掛けるにも、どこにでも仕掛ければ良いというわけではありません。

ここでどんな所に仕掛ければ良いかをご紹介してみたいと思います。

【どんな木にトラップを仕掛けるのか】

トラップを仕掛けようとする木は樹液が出ていない木を選ぶ。

理由:樹液には勝てないので、樹液が出ている木にトラップを仕掛けても意味がないから

トラップを仕掛ける木の周辺には、クワガタが集まるような木がないようにする。

理由:近くにクワガタが集まるような樹液が出る木があると、樹液の方にクワガタは集まってしまいトラップには来なくなるから。

あまり奥まったところでではなく、森や林の入り口付近に仕掛けるようにする。そして風向きを確認して、森の中へ臭いが流れるような位置の木に仕掛ける。

理由:林や森の入り口から、森の中へ臭いが漂う様にすると森の中にいる虫達が臭いにつられ集まりやすくなる為。

但し風向き次第で真逆になってしまう場合があるので、そこは要注意。風向きをチェックして森の中へ臭いを含んだ風が吹くようにするのがポイント。

【木にバナナを仕掛ける】

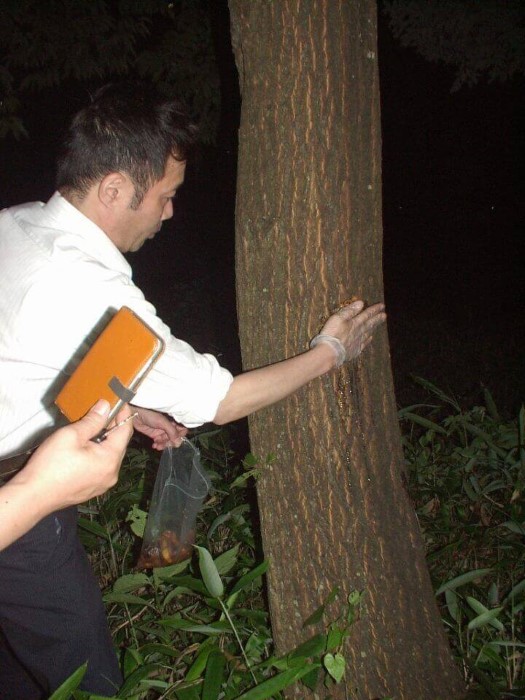

バナナトラップの職人、月虫:松井氏。

この様に手で木に擦り込むように塗り付けるのも良し。

またネットの中に発酵バナナを入れ、吊り下げる方法も良し。

そして、一晩以上経過した頃チェックすると、

木に直接塗った例

この時は数は少ないながらもミヤマの♀等が集まっていました。

ネットに入れて木から吊り下げた例

沢山のカブトムシが集まってくれました。

如何でしたでしょうか?

あくまで私のやり方ですが、この様な感じでバナナトラップは行います。

皆さんも機会がございましたら是非チャレンジしてみて下さいませ。

狙った木にクワガタが来ていたら最高ですよ!

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。人によって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、後が残る採集トラップをした場合は、必ず後始末をするのを忘れないようにしましょう。 自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

先日の日記で、灯火採集:外灯巡り採集のご紹介をしました。

今回は、もう一つの灯火採集方法、「ライトトラップ採集」についてご紹介して見たいと思います。

「ライトトラップ採集」とは、

水銀灯や発電機、白幕などを自ら用意し、クワガタやカブトムシが飛んで来そうな然るべき場所に設置して、光に向かって飛んでくるのをじっとにひたすら待つ方法です。

※ここからご紹介するやり方はあくまでShiho個人のやり方であって、絶対的なやり方ではございません。規模も小規模のものですので、ご参考程度に見て頂ければ幸いです※

【ライトトラップ採集】

まずは道具の準備。

私がライトラップで用意するものは、

【用意するもの】

・水銀灯や白色蛍光灯、などの光源

・白色のシーツや幕

・大型投光器を利用する際、必要ならば発電機

ライトトラップ:設置方法の例

こんな感じのものです。

そして、道具も揃え、いよいよライトトラップを実際に行う際ですが、道具を揃えたからと言って、いつでも良い結果が出るとは限りません。

場所や天候、ライト設置場所など、あらゆるものに大きく左右されます。

【天候】

・雨、強風時はNG!

・月光が明るい日もあまり好ましくありません。

月明かりは出来るだけ無い方が良い

【ライトトラップを行う場所&やり方】

・設置場所の周りが開けていて、遠くの山肌にライトを当てる様な感じで照射します。

このような感じで山肌にライトを当てるようにします。

※この時はライトを上向きにしましたので、白いシーツはライト前方下の方に敷くようにして置いています。

山の中、木々が生い茂るような密集地帯ではライトが遮られてしまい、遠くまで照射されないので、お勧め出来ません。

折角虫が飛んできたとしても、途中でその木々に着木してしまう可能性が高いからです。

ライトの周りは遠くからも光を目がけて飛んでこれるように開けた場所が好ましいです。

上手く条件が噛み合えば、わずか1時間程度でこれだけの虫達が集まってくる場合もあります。

勿論、集まってくるのはクワガタやカブトムシばかりではありません。

大型の蛾

カミキリムシ

上記のように様々な虫達も集まってきます。

どんな虫達が集まってくるかというのも非常に楽しみな採集方法です。

もしご機会が御座いましたら、チャレンジしてみるのも面白いかと思います。

※この採集方法はあくまで私自身のやり方です。人によって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※ 灯火採集は夜間暗い時間に行うこととなります。その時間帯は一般の方たちは仕事から帰宅され、ごゆっくりされているか、お休みになっている場合も多いです。灯火採集を行う際は、必ず近隣の方達に迷惑をかけないように行う事が大事です。立ち入り禁止の場所や、ご自分の車のアイドリング音等にも気を付けて、マナーを守って採集を行いましょう※

使用したアイテム

最近のコメント