先日よりご紹介している【産卵させてみようシリーズ】の第5回目。

今回は「オオクワガタ」の産卵セットの方法をご紹介して見たいと思います。

※この記事は昨年もほぼ同じ内容で掲載させて頂いております。今年より産卵を初めてする方も多くいらっしゃいますので改めて掲載させて頂きました。記事内容&画像が重複しますことをご了承下さいませ※

野外採集してきた個体も、飼育個体も産卵方法は同じですので、オオクワガタを産卵させようと思われている方の参考になれれば幸いです。

【飼育種】

和名:国産オオクワガタ

学名:Dorcus hopei binodulosus

産地:日本国

オオクワガタの場合、2つのセット方法があります。

①材を使用して産卵セットを行う方法

②菌床に産卵させる方法(菌床産卵セット方法)

産卵セッティングは人それぞれお好みがあるのでしょうから、両方のやり方をご紹介したいと思います。

<産卵セット時の方法>

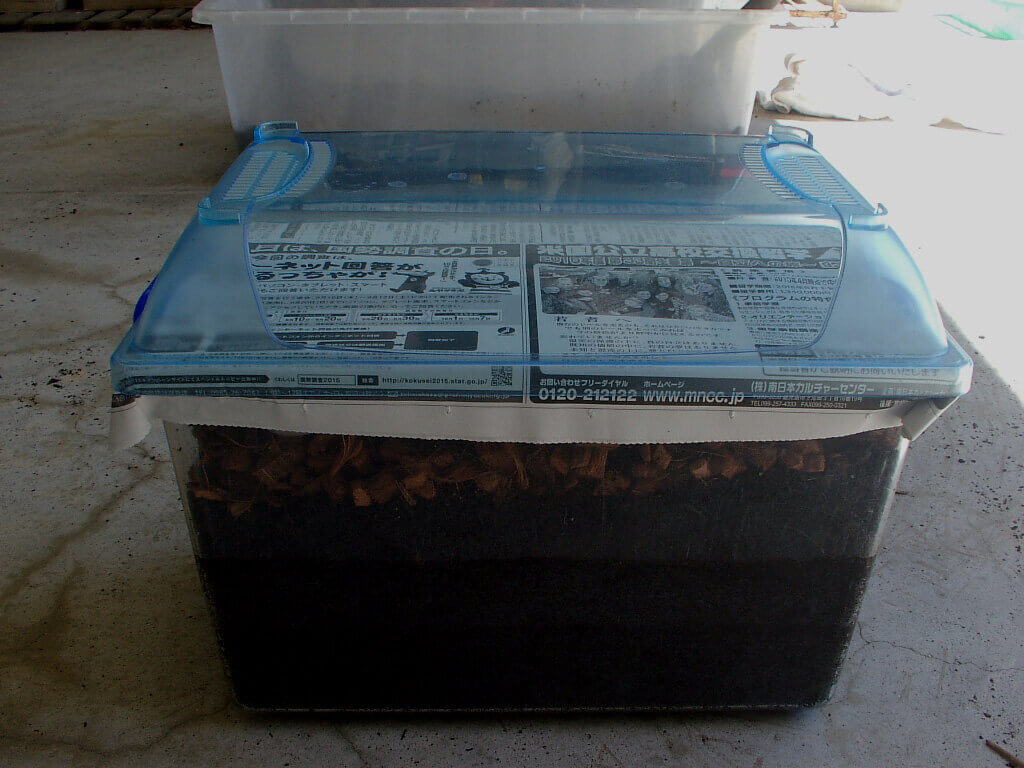

★材を使用して産卵セットを組む場合★

【産卵に使用するマット&材】

マット+材2本程度

【産卵に使用するケース】

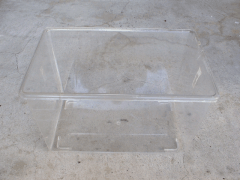

クリーンケースM~L程度

【産卵管理温度】

25~27℃前後

【水分量(湿度)】

多からず少なからず

【セット方法】

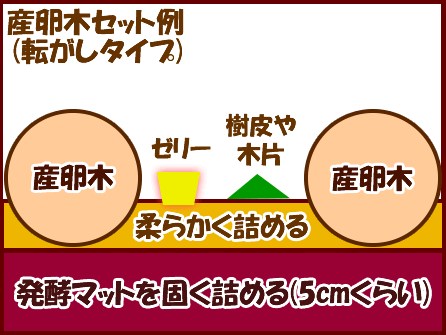

ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りは柔らかく詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。

材の頭が出るようにセット。

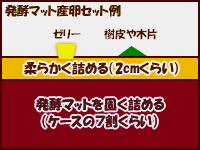

産卵セットは図示すると以下のような感じで組みます。(参考例です)

では画像と共にセット方法の手順をご紹介したいと思います。

<手順>

まずは使用する材を用意。

下記画像はクヌギ材になります。

オオクワガタを産卵させる材の場合、あくまで私が選ぶ基準は、少しは柔らかいが、しっかりと身の詰まった材を選ぶようにしています。

オオクワガタ♀は身体ごと穿孔して産む事があるので、あまりにも柔らかい材だとすぐにバラバラになってしまう為です。

柔らかいがしっかりとした材を選ぶ

材の皮は剥かない方もいらっしゃると思います。自然界では当然皮などは剥けていないので、より自然のままのセットをお好みの方はそのままセットするというやり方もありだと思います。

あくまで私のやり方ですが、私は材を水に浸す時、そこまで長い時間はかけません。

目安は水に浸している途中で材を取り出し、実際に持ってみて、重量的に十分に水分が含まれているかどうかをみて判断します。

実際に手に取って水分の染み込み具合を確認します。

これは感覚的なものなので、どれ位とご紹介するのはとても難しいです。

もし敢えて時間的に言うならば、早くて5分、長くても10分位といったところでしょうか。

これも私的にはあまり時間はかけません。

元々長く水に浸していませんので、陰干しもごくわずかの時間です。

敢えて時間的に言うならばやはり5~10分程度でしょうか。

次にマットを準備します。

マットをケース底面に固く5cmほど詰めます。

国産オオクワガタは材産みが主体なのでマットは基本的には何でもOKです。

針葉樹のマットでもOKですが、もし万が一幼虫が材よりこぼれ落ちた事態を考えて幼虫がスムーズに食可能な発酵マットが無難です。きのこMat 、くわMat 、完熟Mat 、など、どれでもOKです。

次に材を入れ、回りにマットを軽く詰めます。

この画像で使用しているのはクヌギ材2本です。少し柔らかめの材です。

ゼリーと生体を入れて完成。

真上からの画像です。

このようにマットをそこまで深く詰める必要はありません。

いわゆる「転がし産卵」で十分です。

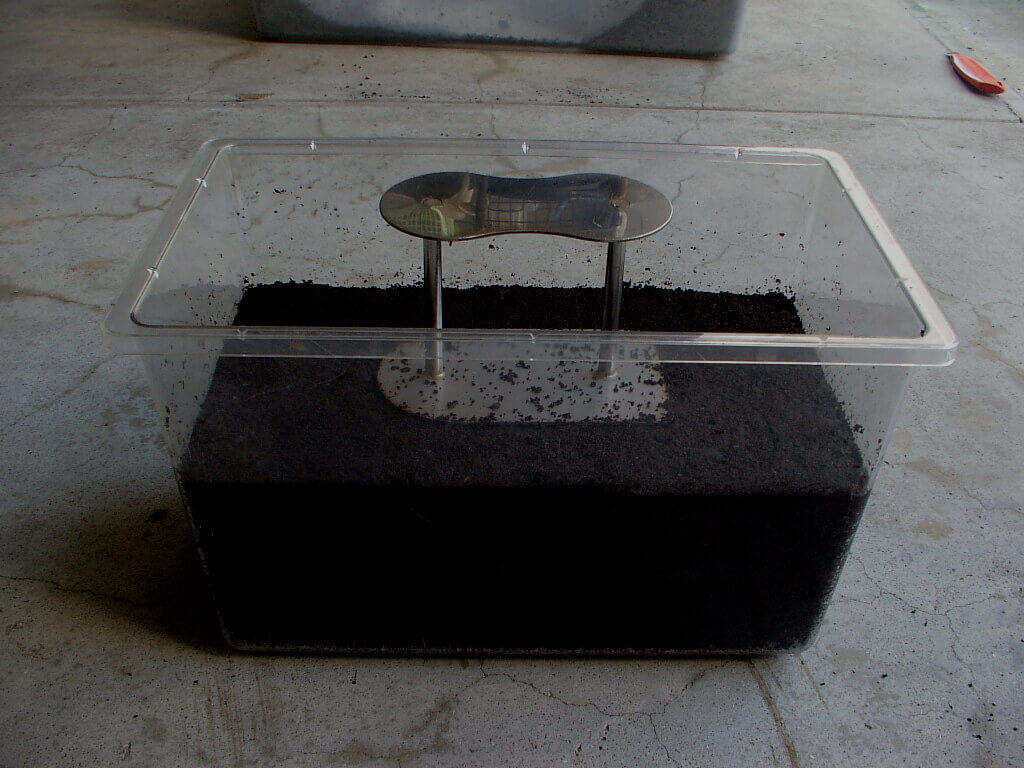

★★菌床に産卵させる方法★★

(菌床産卵セット方法)

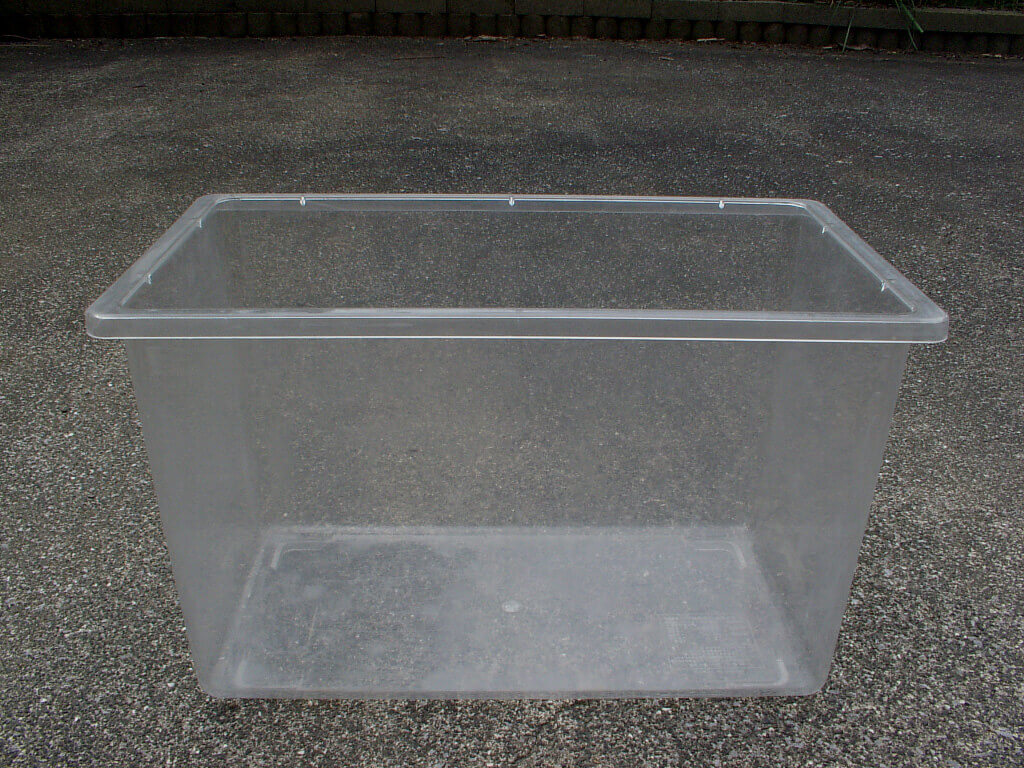

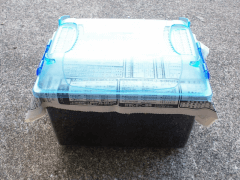

【使用したケース】

クリーンケースLサイズ

【使用した菌床】

Basicクヌギブロックまるまる1個

【周りを埋め込んだマット】

きのこMat 、くわMat 、完熟Mat どれでもOK

【水分量】

菌床はそのまま、マットは少し水分少なめ

【設定温度】25~27℃前後

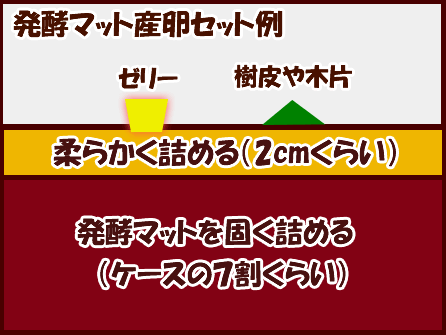

産卵セットは以下のような感じで組みます。(参考例です)

まずケースを用意します。このケースはクリーンケースLサイズです。

次にケース底面にマットを入れます。底2~3cm程度敷き詰めます。

次に袋から出した菌糸ブロックを丸ごと入れます。

ケースに入りきらない場合は菌糸ブロックを削って入れてもOKです。

周りをほんの少しマットで埋め込みます。

今回の場合産卵種がオオクワですので完全に埋めきる必要はありません。

半分か1/3程度でOKです。

ゼリー、生体♂♀を入れます。

フタをして完成です。

上記が産卵の手順です。

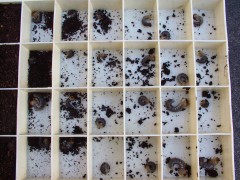

参考までにですが、2008年度に菌床産卵セットを8セット組んだ時の結果をご紹介させて頂きます。

【割り出した幼虫の一部】

①幼虫31頭

②幼虫29頭

③幼虫12頭

④幼虫48頭

⑤幼虫41頭

⑥幼虫5頭

⑦幼虫33頭

⑧幼虫22頭

この時は8♀セットで合計221頭

1セットあたりの平均27頭

2008年度のセット時には上記のような結果が得られました。この時は爆産で、全てのセットで産卵を確認し、とても良く産んでくれたのを覚えています。

また今弊社にはお手軽に菌床産卵セットが出来る「オオクワガタ専用:産卵初めてセット」という商品もありますので、菌床産卵の組み方が苦手だ、面倒だと思われる方はこちらを使用してみるのも良いかと思います。

通常国産オオクワガタは材産卵が主流ですが、菌床産卵することで利点もあります。

【菌床産卵の利点】

・セットが楽(産卵木の柔らかさや加水の手間が要らない)

・割り出しが楽(産卵木の割り出し時のように幼虫を潰すことも少なく、また手で楽に割り出せる)

・若令幼虫に最初から菌糸を摂取させられる(大型作出に有効)。

菌床産卵の利点は何と言っても割り出しの楽さ、それと若令幼虫より菌糸を与える事が出来るという利点です。 ただ産卵数に関しては材産みの方が若干多い場合もあるような気もします。ただ過去には40頭近く産んだ例もあるので、どっちが良いとは一概には言えないのも事実です。

【今の時期から産卵させたい方へ】

今からの時期は外気温もどんどん低くなってくるので国産オオクワガタが越冬体勢に入ってくることが考えられます。

勿論そのまま越冬させて来年の春以降目覚めてから産卵させても良いですが、どうしても今から産卵させたい方は、管理温度を少し高め(28℃前後)にし、湿度も高めにキープして、♀に「あっ、まだ夏だ、産める!」と錯覚させるような環境づくりをしてみると良いと思います。

こうすることによって、産卵のスイッチが入ることも少なくありません。すでに越冬体勢に入っている個体や今から産ませようと思っている方に試してみるのも手だと思います。

如何でしたでしょうか?

上記が私:Shihoの国産オオクワガタの飼育方法です。

是非一度産卵セットを組み、幼虫飼育を挑戦してみて下さいませ。(^^)

※この方法はあくまでも私:Shihoの産卵セットの組み方です。やり方は人それぞれですので、あくまでご参考程度にご覧頂けますと幸いです。m〈_ _)m※

使用したアイテム

Basicシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), Elementシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース

2017年9月21日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), Elementシリーズ(菌糸ビン・菌床ブロック), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

先日よりご紹介している【産卵させてみようシリーズ】の第4回目。

今回は「国産コクワガタ」の産卵セットの方法をご紹介して見たいと思います。

※この記事は昨年もほぼ同じ内容で掲載させて頂いております。今年より産卵を初めてする方も多くいらっしゃいますので改めて掲載させて頂きました。記事内容&画像が重複しますことをご了承下さいませ※

※コクワガタには亜種:リュウキュウコクワ、アマミコクワガタ等:がありますが、産卵方法に関しましては全て今回ご紹介するセット方法で産卵が可能です※

【飼育種】

和名:コクワガタ

学名:Dorcus rectus

産地:日本国

コクワガタの場合、産卵木を使用した方法が最適です。

<産卵セット時の方法>

★材を使用しての産卵セット方法★

【産卵に使用するマット】

くわマット、完熟マット、きのこマット等

【使用する材】

少し柔らかめのクヌギ材、コナラ材

【産卵に使用するケース】

クリーンケースM~L程度

【産卵管理温度】

25~27℃前後

【水分量(湿度)】

多からず少なからず

【セット方法】

ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りは柔らかく詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。

材の頭が出るようにセット。

産卵セットは図示すると以下のような感じで組みます。(参考例です)

では画像と共にセット方法の手順をご紹介したいと思います。

<手順>

材の皮は剥かない方もいらっしゃると思います。自然界では当然皮などは剥けていないので、より自然のままのセットをお好みの方はそのままセットするというやり方もありだと思います。

あくまで私のやり方ですが、私は材を水に浸す時、そこまで長い時間はかけません。

目安は水に浸している途中で材を取り出し、実際に持ってみて、重量的に十分に水分が含まれているかどうかをみて判断します。

実際に手に取って水分の染み込み具合を確認します。

これは感覚的なものなので、どれ位とご紹介するのはとても難しいです。

もし敢えて時間的に言うならば、早くて5分、長くても10分位といったところでしょうか。

これも私的にはあまり時間はかけません。

元々長く水に浸していませんので、陰干しもごくわずかの時間です。

敢えて時間的に言うならばやはり5~10分程度でしょうか。

次にマットを準備します。

今回は材に産ませるようにセッティングしますので、マットはある程度なんでも可能ですが、幼虫が材から出て来て、こぼれ落ちてしまった場合、マットでも食せるように敢えて発酵マットを使用します。

お勧めは、完熟マット、くわマットです。

材を入れます。今回は2本のクヌギ材です。

マット産みの傾向も強い種類では、材の横より下の隙間もマットを固く詰めると良い傾向があります。材に気に入らなればマットにも産んでくれます。

しかしコクワガタに関してはほとんど材産みが主なようです。

コクワガタは野外では土に半分埋まった材からも幼虫が出てくるので、本来は材産みですが、似たような環境を作る為に私の場合は敢えて材を埋めるようにセットしています。

後は親♀を入れフタをします。

今回はコバエシャッターを使用してみました。

セット方法を図示すると以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

産卵セッティングに関しては上記のやり方でセットを組めば大丈夫だと思います。

次に産卵セットを組んだ後、今度はいつその幼虫の割り出し作業を行ったら良いのかについてご紹介してみたいと思います。

<割り出し、幼虫取り出しの時期>

コクワガタの場合、基本的に材産みの種ですので、材の中に幼虫が入っているのがほとんどです。ですが、上記のような埋め込み式のセット方法を組んだ場合、結構な確率で、マット側面にも幼虫が確認出来る事も多々あります。

割り出しのタイミングは、基本的にはケース側面や底面に幼虫が見え始めてからになります。但しマット状態が悪い場合、すべての幼虫は材に入り込んでマットには出てない場合もあります。

あくまでも目安ですが、ケース側面&底面に幼虫が見えている時は、「ケース側面&底面に幼虫が5~6頭位見え始め、その幼虫の大きさが2令位の大きさになった位」が割り出しの目安です。

もしマット側面&底面に幼虫が見えてこない場合は、思い切って産卵セット開始後、「約2ヶ月程度」を目安に割り出すと良いと思います。

卵や幼虫が1~2頭見え始めたからといってで早期に割り出してしまうと、まだ産む気がある♀の産卵活動を一旦ストップさせてしまうことがあるのであまり好ましくありません。

だからと言ってコクワガタの場合、あまり長く放置も出来ないんです。その理由は「子食い」にあります。

コクワガタ、オオクワガタ、ヒラタクワガタ等のドルクス系クワガタは子食いの可能性が高いことで知られています。産卵をしている♀は栄養補給の為に高蛋白質のものを欲し、栄養価の高い幼虫、いわゆる自分が産んだ我が子を食してしまう事がよくあります。

こうならない為にも、産卵セットを組んだ後、ある程度の期間で割り出してあげる事も必要になってきます。このことはコクワガタだけでなく、オオクワガタやヒラタクワガタでも同様だと言えると思います。ご注意下さいませ。

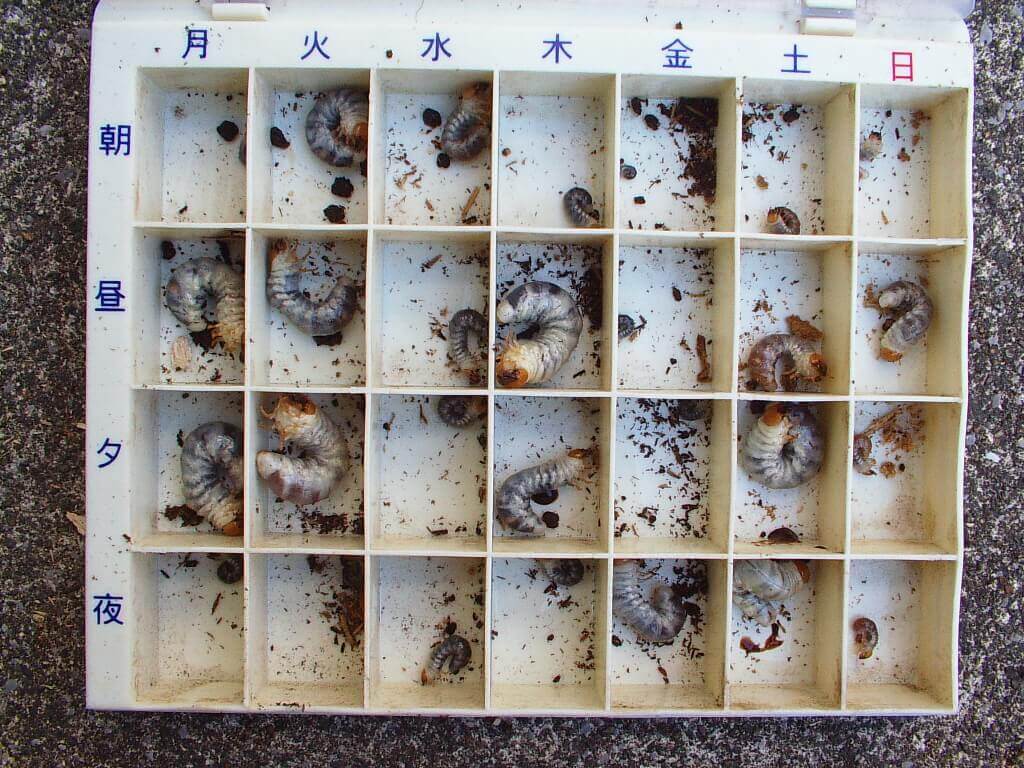

下の画像は過去に行ったコクワガタ産卵セット割り出し風景です。

いかがでしたでしょうか?

上記が私のコクワガタの産卵セットの組み方です。

コクワガタの産卵セット時の管理温度は可能ならば最低でも25℃程度が望ましいのです。コクワガタは寒くなってくるのを感じると越冬体勢に入ってしまう個体もいるので、少し気温が低くなってくる場合は温度対策などをして調整してあげて下さいませ。越冬スイッチが入ってしまいそうな場合は様子を見ながら27℃位まで温度を上げてみるという方法もあります。

是非一度産卵セットを組み、幼虫飼育を挑戦してみて下さいませ。(^^)

※この方法はあくまでも私:Shihoの産卵セットの組み方です。やり方は人それぞれですので、あくまでご参考程度にご覧頂けますと幸いです。m〈_ _)m※

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース

2017年9月19日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 産卵木, 飼育ケース

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

2017年度、野外採集(昆虫採集)シリーズ。第24回目のご報告です。

今回の採集舞台は九州 宮崎県です。

今回の記事は少し前になりますが、9/1の採集場面をまとめたものをご紹介したいと思います。

では採集記事に行ってみたいと思います。

宮崎に帰ってから、なかなか他用で忙しく、採集に行く暇が作れず。今回の採集はとうとう9月に突入してしまいました。

朝8時頃に採集地に到着。

見事な秋晴れ、空気が夏とは全然違います。

気温は23℃程度、涼しくも感じられます。

クヌギの木にカナブンを発見。

まだ樹液も出ているようで一安心です。

この周辺にはクヌギの群生がありますので、叩いて回った所、

カブトムシ♂

カブトムシ♀

ノコギリクワガタ♂中歯型

ヒラタクワガタ♂小歯型

背中には結構な喧嘩傷が見られます。

ヒラタクワガタ♀

この個体は少し大きめでした。

傷だらけではありましたが、重量感もありなかなか立派な♀です。

コクワガタ♂小歯型

右前足が欠損していました。

カブトムシ♂

とても赤く綺麗な個体。

ノコギリクワガタ♂ギリギリ大歯型

何とかギリギリ大歯と呼べる型ですが、左アゴが途中から欠けていました。

クヌギの木の下の方では、

ノコギリクワガタとミヤマクワガタを発見!

ズームアップして見てみると、こっちに気付いていますね、顎を挙げて警戒しているようです。

このような感じで、採集を2時間位楽しみました。

とりあえず、採集した一部の個体達をルアーケースに入れて撮影。撮影後は全てリリース。

見かけたのはスルーしたのも含めて約30頭程という結果でした。

大型個体とも出逢う事も出来ず、種類的にはカブトムシが多かったです。

周りを見渡すと、栗の実も落ちていましたが、実は無くなっていました。

おそらく猿に食べられたんだと思います。実の皮をむしって食べた痕跡が沢山ありました。

このような感じで9月最初の採集を行いました。

今年の9月初旬の採集の感想ですが、昨年以前では、まだこの位の時期ならば、もっと虫の数も見かけていましたし、個体達も元気だったような感じがします。

今年は例年と比べて秋の進行が早いような気がしますね~。

ともあれ、虫達に出逢えれた事は嬉しかったです。

また次回を楽しみにして今回の採集報告はここまでにしたいと思います。^^

※この方法はあくまで私自身のやり方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

先日よりご紹介している【産卵させてみようシリーズ】の第3回目。

今回は「国産ヒラタクワガタ」の産卵セットの方法をご紹介して見たいと思います。

※この記事は昨年もほぼ同じ内容で掲載させて頂いております。今年より産卵を初めてする方も多くいらっしゃいますので改めて掲載させて頂きました。記事内容&画像が重複しますことをご了承下さいませ※

※ヒラタクワガタには沢山の亜種:ツシマヒラタやスジブトヒラタ等:がありますが、産卵方法に関しましては全て今回ご紹介するセット方法で産卵が可能です※

【飼育種】

和名:ヒラタクワガタ

学名:Dorcus titanus

ヒラタクワガタの場合、2つのセット方法があります。

①マットのみで産卵セットを行う方法

②材を使用して産卵セットを行う方法

です。

産卵セッティングは人それぞれお好みがあるのでしょうから、両方のやり方をご紹介したいと思います。

<産卵セット時の方法>

※野外品の♀を利用した産卵セットのご紹介になります※

★マットのみで産卵セットを行う場合★

【累代】

天然ものWD♀を使用

【お勧めのマット】

くわマット、完熟マット

【お勧めの容器】

クリーンケースM~L程度

【水分量】

手で握って土団子が出来て、なおかつ水が染み出ない程度

【マットの詰め方】

ケース底面7割程度固く詰めて上部3cmはフンワリと。

【設定温度】

25~27℃前後

今回はつい最近セットを組んだばかりの様子の画像がありますので、それと共に合わせてご紹介して見たいと思います。

まずは産卵セットに使用するケースを準備。

今回はクリーンケースを使用します。

マットを大きなケースに出します。

お勧めは完熟マット、もしくは黒土マット。

★材を使用して産卵セットを組む場合★

【お勧めのマット】

くわマット、完熟マット、黒土マット

【お勧めの材】

コナラ、クヌギ、レイシ、カワラなど

【お勧めの容器】

クリーンケースM~L

【産卵管理温度】

25~27℃前後

【水分量(湿度)】

多からず少なからず

【セット方法】

ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りも固く詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。

少し材の頭が出るようにセット。

材の皮は剥かない方もいらっしゃると思います。自然界では当然皮などは剥けていないので、より自然のままのセットをお好みの方はそのままセットするというやり方もありだと思います。

あくまで私のやり方ですが、私は材を水に浸す時、そこまで長い時間はかけません。

目安は水に浸している途中で材を取り出し、実際に持ってみて、重量的に十分に水分が含まれているかどうかをみて判断します。

実際に手に取って水分の染み込み具合を確認します。

これは感覚的なものなので、どれ位とご紹介するのはとても難しいです。

もし敢えて時間的に言うならば、早くて5分、長くても10分位といったところでしょうか。

これも私的にはあまり時間はかけません。

元々長く水に浸していませんので、陰干しもごくわずかの時間です。

敢えて時間的に言うならばやはり5~10分程度でしょうか。

次にマットを準備します。

今回は材に産ませるようにセッティングしますので、マットはある程度なんでも可能ですが、幼虫が材から出て来て、こぼれ落ちてしまった場合、マットでも食せるように敢えて発酵マットを使用します。

お勧めは、くわマット、完熟マットです。

材を入れます。今回は2本のクヌギ材です。

マット産みの傾向も強い種類では、材の横より下の隙間もマットを固く詰めると良い傾向があります。材に気に入らなればマットにも産んでくれますので・・・。

後は親♀を入れフタをします。

今回はコバエシャッターを使用してみました。

セット方法を図示すると以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません。)

産卵セッティングに関しては上記の2パターンの内のいずれかでセットを組めば大丈夫だと思います。

私の場合は主にマットのみの産卵で行っていました。

ただ他の人に聞いてみると材を入れた方が良いという方もいらっしゃいました。その場合、材は柔らかめの材を使用する事をお勧めします。

次に産卵セットを組んだ後、今度はいつその幼虫の割り出し作業を行ったら良いのかについてご紹介してみたいと思います。

<割り出し、幼虫取り出しの時期>

基本的にはケース側面や底面に幼虫が見え始めてからになります。

卵や幼虫が1~2頭見え始めたからといってで早期に割り出してしまうと、まだ産む気がある♀の産卵活動を一旦ストップさせてしまうことがあるのであまり好ましくありません。

上記画像は「マットのみの産卵」で産まれた幼虫達の画像ですが、上の数位見えてきたら、大成功!もう十分割り出しても大丈夫です。

あくまで私の場合になりますが、「マットのみの産卵セット」の場合、大体産卵セット開始して、約1ヶ月半~2ヶ月程度を目安に割り出すようにしています。

「材を使用したセットで産卵セットを組んだ場合」は、ケース側面などに幼虫が見えていれば、それを目安にすれば良いのですが、材に産卵していた場合は材に入り込んでしまっているので外側からは幼虫が確認出来ません。

その場合は2ヶ月ほどして一度材を掘り起こしてみ て下さい。材に産卵の形跡があればそのまま割り出しを行ってもよいと思います。

ただし飼育ケース内の環境が急激に悪化したり、ケース側面や底面にまったく卵や幼虫が見られなかったり、♀が全く潜る気配を見せずマット上面を徘徊ばかりしている時は話は別になります。

今回は野外ものの♀はほぼ交尾が終了していると言っても過言ではないので、♀の持ち腹を期待して、そのまま♀のみを産卵セットに入れるやり方をご紹介しました。

しかし、♀がなかなかマットに潜る行動をしなかったり、何回かセットしても全く産まない場合は、♂がいるならば再交尾をさせた方が良い場合もあると思います。そのあたりは状況を見て臨機応変に対応してあげて下さいませ。

下の画像は過去に行ったヒラタクワガタ産卵セット割り出し風景です。

いかがでしたでしょうか?

上記が私のヒラタクワガタの産卵セットの組み方です。

ヒラタクワガタの産卵セット時の管理温度は可能ならば25~27℃前後程度が望ましいので、少し気温が低くなってくる場合は温度対策などをして調整してあげて下さいませ。

是非一度産卵セットを組み、幼虫飼育を挑戦してみて下さいませ。(^^)

※この方法はあくまでも私:Shihoの産卵セットの組み方です。やり方は人それぞれですので、あくまでご参考程度にご覧頂けますと幸いです。m〈_ _)m※

使用したアイテム

今回は前回のミヤマクワガタに続いて「国産ノコギリクワガタ」の産卵セットの方法をご紹介して見たいと思います。

※この記事は昨年もほぼ同じ内容で掲載させて頂いております。今年より産卵を初めてする方も多くいらっしゃいますので改めて掲載させて頂きました。記事内容&画像が重複しますことをご了承下さいませ※

※ノコギリクワガタには沢山の亜種:アマミノコギリやトカラノコギリ等:がありますが、産卵方法に関しましては全て今回ご紹介するセット方法で産卵が可能です※

【飼育種】

和名:ノコギリクワガタ

学名:Prosopocoilus inclinatus

ノコギリクワガタの場合、2つのセット方法があります。

①マットのみで産卵セットを行う方法

②材を使用して産卵セットを行う方法

産卵セッティングは人それぞれお好みがあるのでしょうから、両方のやり方をご紹介したいと思います。

<産卵セット時の方法>

※野外品♀を使用した産卵セットのご紹介です※

★マットのみで産卵セットを行う場合★

【累代】

天然ものWD♀を使用

【お勧めのマット】

くわマット、完熟マット

【お勧めの容器】

クリーンケースM~L程度

【水分量】

手で握って土団子が出来て、なおかつ水が染み出ない程度

【マットの詰め方】

ケース底面7割程度固く詰めて上部3センチはフンワリと。

【設定温度】

25~27℃前後

今回はつい最近セットを組んだばかりの様子の画像がありますので、それと共に合わせてご紹介して見たいと思います。

産卵セットに使用するケースの準備。

今回はクリーンケースを使用します。

親となるノコギリ♀を入れます。

頑張ってくれよ~。

★材を使用して産卵セットを組む場合★

【お勧めのマット】

くわマット、完熟マット

【お勧めの材】

コナラ、クヌギ、レイシ、カワラなど

【お勧めの容器】

クリーンケースM~L

【産卵管理温度】

25~27℃前後

【水分量(湿度)】

多からず少なからず

【セット方法】

ケース底面を固くつめ、材を入れ、その回りも固く詰める。

上部2~3cmほどは柔らかくマットを入れる。

少し材の頭が出るようにセット。

まずは使用する材を用意。

こちらはクヌギ材になります。

少し柔らかめの材がお勧めです。

材の皮は剥かない方もいらっしゃると思います。自然界では当然皮などは剥けていないので、より自然のままのセットをお好みの方はそのままセットするというやり方もありだと思います。

あくまで私のやり方ですが、私は材を水に浸す時、そこまで長い時間はかけません。

目安は水に浸している途中で材を取り出し、実際に持ってみて、重量的に十分に水分が含まれているかどうかをみて判断します。

実際に手に取って水分の染み込み具合を確認します。

これは感覚的なものなので、どれ位とご紹介するのはとても難しいです。

もし敢えて時間的に言うならば、早くて5分、長くても10分位といったところでしょうか。

これも私的にはあまり時間はかけません。

元々長く水に浸していませんので、陰干しもごくわずかの時間です。

敢えて時間的に言うならばやはり5~10分程度でしょうか。

次にマットを準備します。

今回は材に産ませるようにセッティングしますので、マットはある程度なんでも可能ですが、幼虫が材から出て来て、こぼれ落ちてしまった場合、マットでも食せるように敢えて発酵マットを使用します。

お勧めは、完熟マット、くわマットです。

材を入れます。今回は2本のクヌギ材です。

マット産みの傾向も強い種類では、材の横より下の隙間もマットを固く詰めると良い傾向があります。材に気に入らなればマットにも産んでくれますので・・・。

後は親♀を入れフタをします。

今回はコバエシャッターを使用してみました。

セット方法を図示すると以下の様な感じです。

(※図では2本の材は平行セットになっていますが、Tの字でセットでも構いません)

産卵セッティングに関しては上記の2パターンの内のいずれかでセットを組めば大丈夫だと思います。

私の場合は主にマットのみの産卵で行っていました。

ただ他の人に聞いてみると材を入れた方が良いという方もいらっしゃいました。その場合、材は柔らかめの材を使用する事をお勧めします。

次に産卵セットを組んだ後、今度はいつその幼虫の割り出し作業を行ったら良いのかについてご紹介してみたいと思います。

<割り出し、幼虫取り出しの時期>

基本的にはケース側面や底面に幼虫が見え始めてからになります。

卵や幼虫が1~2頭見え始めたからといってで早期に割り出してしまうと、まだ産む気がある♀の産卵活動を一旦ストップさせてしまうことがあるのであまり好ましくありません。

上記画像は「マットのみの産卵」で産まれた幼虫達の画像ですが、上の数位見えてきたら、大成功!もう十分割り出しても大丈夫です。

あくまで私の場合になりますが、「マットのみの産卵セット」の場合、大体産卵セット開始して、約1ヶ月半~2ヶ月程度を目安に割り出すようにしています。

「材を使用したセットで産卵セットを組んだ場合」は、ケース側面などに幼虫が見えていれば、それを目安にすれば良いのですが、材に産卵していた場合は材に入り込んでしまっているので外側からは幼虫が確認出来ません。

その場合は2ヶ月ほどして一度材を掘り起こしてみ て下さい。材に産卵の形跡があればそのまま割り出しを行ってもよいと思います。

ただし飼育ケース内の環境が急激に悪化したり、ケース側面や底面にまったく卵や幼虫が見られなかったり、♀が全く潜る気配を見せずマット上面を徘徊ばかりしている時は話は別になります。

今回は野外ものの♀はほぼ交尾が終了していると言っても過言ではないので、♀の持ち腹を期待して、そのまま♀のみを産卵セットに入れるやり方をご紹介しました。

しかし、♀がなかなかマットに潜る行動をしなかったり、何回かセットしても全く産まない場合は、♂がいるならば再交尾をさせた方が良い場合もあると思います。そのあたりは状況を見て臨機応変に対応してあげて下さいませ。

下の画像は過去に行ったノコギリクワガタ産卵セット割り出し風景です。

いかがでしたでしょうか?

上記が私のノコギリクワガタの産卵セットの組み方です。

ノコギリクワガタの産卵セット時の管理温度は可能ならば25~27℃前後程度が望ましいので、少し気温が低くなってくる場合は温度対策などをして調整してあげて下さいませ。

是非一度産卵セットを組み、幼虫飼育を挑戦してみて下さいませ。(^^)

※この方法はあくまでも私:Shihoの産卵セットの組み方です。やり方は人それぞれですので、あくまでご参考程度にご覧頂けますと幸いです。m〈_ _)m※

使用したアイテム

2017年度も9月に入りました。

皆さんは、今年の野外採集(昆虫採集)等で手に入れたクワガタ&カブトムシ達はどう飼育されていますか?

採集等を楽しみ、成虫の格好よさをじっくりと堪能されたことだと思います。

夏の終わりと同時に、クワガタ、カブトムシのシーズンももう終了かと思ってらっしゃる方、いえいえ、まだまだ終わりませんよ~。成虫飼育をじっくりと堪能した次は、今度は幼虫飼育にチャレンジしてみましょう。

今年野外で入手出来た虫達は既に熟成が完了しておりますので、即座に産卵セットを組み、幼虫を取ることが出来ます。

また野外で入手した個体の場合、わざわざ♂と♀を再度交尾させなくても、野外で既に交尾している可能性が高いので、そのまま♀のみで産卵セットを組むことが可能です。

つまり野外採集品の♀と産卵セットがあれば、幼虫を産ませることが出来るんです。

今回より少しずつではございますが、今年の夏、採集出来たであろうと思われる日本のクワカブの産卵セットの組み方、コツなどを、野外採集(昆虫採集)シリーズと並行してご紹介していきたいと思います。

※この記事は昨年も同じ内容で掲載させて頂いております。今年より産卵を初めてする方も多くいらっしゃいますので改めて掲載させて頂きました。記事内容&画像が重複しますことをご了承下さいませ※

まず第1回目は「ミヤマクワガタ」の産卵セットのやり方をご紹介します。

【ミヤマクワガタ参考画像♂72mm】

【飼育種】

和名:ミヤマクワガタ

学名:Luxanus maculifemoratus

<産卵セット時の方法>

※野外品の♀を利用した産卵セットのご紹介になります※

【累代】

天然ものWD♀を使用

【お勧めのマット】

完熟マット

【お勧めの容器】

クリーンケースM~L程度

【水分量】

手でぎゅっと握って団子が出来て、なおかつ水が染み出ない程度

【マットの詰め方】

ケース底面7割程度固く詰めて上部3センチはフンワリと。

【設定温度】

18~20℃前後(※重要)

ではセットのやり方を画像に合わせてご紹介してみたいと思います。

主役のミヤマ♀を入れます。

セット方法を図示するとこのような感じです。

ミヤマクワガタの産卵ポイントは何といっても設定温度です。

18~20℃ この温度帯がカギです。

この温度をキープするのは普通のご家庭では難しいでしょうが、この設定具合によって全て決まるといってもおかしくないと思います。

温度設定さえクリアすれば案外普通に産んでくれることもあります。

しかし産卵数は♀によってバラつきがあり、産む♀は結構な数を産んでくれますが、産まない♀はゼロというのも珍しくありません。

次に産卵セットを組んだ後、今度はいつその幼虫の割り出し作業を行ったら良いのかについてご紹介してみたいと思います。

<割り出し、幼虫取り出しの時期>

基本的にはケース側面や底面に幼虫が見え始めてからになります。

卵や幼虫が1~2頭見え始めたからといってで早期に割り出してしまうと、まだ産む気がある♀の産卵活動を一旦ストップさせてしまうことがあるのであまり好ましくありません。

上記の数位見えてきたら、大成功!もう十分割り出しても大丈夫です。

ミヤマクワガタの♀はオオクワガタやヒラタクワガタ等によく見られる子食いの可能性は低いと思いますので、多少割り出しする期間を長く持っても大丈夫かと思います。

あくまで私の場合になりますが、大体産卵セット開始して、約1ヶ月半~2ヶ月程度を目安に割り出すようにしています。

ただし飼育ケース内の環境が急激に悪化したり、ケース側面や底面にまったく卵や幼虫が見られなかったり、♀が全く潜る気配を見せずマット上面を徘徊ばかりしている時は話は別になります。

今回は野外ものの♀はほぼ交尾が終了していると言っても過言ではないので、♀の持ち腹を期待して、そのまま♀のみを産卵セットに入れるやり方をご紹介しました。

しかし、♀がなかなかマットに潜る行動をしなかったり、何回かセットしても全く産まない場合は、♂がいるならば再交尾をさせた方が良い場合もあると思います。そのあたりは状況を見て臨機応変に対応してあげて下さいませ。

下の画像は過去に行ったミヤマクワガタ産卵セット割り出し風景です。

上手くいけばこのように幼虫を得られる機会も大いにあります。

いかがでしたでしょうか?

上記が私の本土産ミヤマクワガタの産卵セットの組み方です。

何度も書いていますが、ミヤマクワガタを産ませるかどうかは温度管理にかかっています。

低温管理をキープするのは難しいですが、幸い今からの時期は少しずつ寒くなりますので、夏場にセッティングするよりは管理もしやすくなるのではないでしょうか?

もし可能ならば機会がありましたら是非一度産卵セットを組み、幼虫飼育を挑戦してみて下さいませ。(^^)

※この方法はあくまでも私:Shihoの産卵セットの組み方です。やり方は人それぞれですので、あくまでご参考程度にご覧頂けますと幸いです。m〈_ _)m※

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2017年9月4日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

8月ももうすぐ終了。

9月に入ると季節はもう秋。

今の時点でも朝夕に秋の雰囲気を感じられるようになって来ました。

さて今年も野外採集シーズンが終了に近づいて来ました。

採集して大事に飼われていた虫達も一部の種を除いて大部分がお亡くなりになって来る悲しい時期でもあります。

野外採集をされて採集した大事な虫、もしくは飼育(ブリード)していた大切な虫が死亡した場合、皆さんはどうされていますか?

安らかに眠らせてあげるように土に還す方もいらっしゃるでしょう。

またあるいは思い出にと、その個体を大事に標本にしていつまでも手元に置いておくという楽しみ方もあると思います。

大切に育てた、夏の想い出のつまった大切な昆虫を大事に残したい。

そんな想いを形にするには「想い出標本」がおすすめです!採集や飼育で大事に育てた虫達をきちんとした形にして残しておけば、虫に対して感謝の気持ちも愛着もこれまで以上にわいてきます。

今回の飼育日記では月夜野きのこ園でご紹介している「標本の作り方」についてご紹介してみたいと思います。

※この記事は昨年もほぼ同じ内容で掲載させて頂いております。今年より初めて標本に挑戦する方も多くいらっしゃいますので改めて掲載させて頂きました。一部記事内容&画像が重複しますことをご了承下さいませ※

でも標本って作るの大変そう・・・

そんなふうに思われがちですが、実は標本は「乾燥させるだけ」で大丈夫なんです。 ですのでここでの紹介は特別な薬品などの用意はいりません。このページでは月夜野流の標本作りをかんたんな3ステップでご紹介します!

★★★標本つくり方の3つのステップ★★★

ステップ① 「カチコチに固まった昆虫をほぐす(軟化)」

ステップ② 「昆虫針を昆虫に刺す(貫通させる)」

ステップ③ 「形を整える(展足)」

お亡くなりになってしまった昆虫は固く乾燥しているか、お亡くなりからあまり時間の経っていないものが良いです。 また、体がグニャグニャするものは腐敗防止の為にも一旦乾燥させてからの方が扱い易いです。

今回は乾燥して体が固くなっているものを用意しています。

〜用意するもの〜

①段ボールか発泡スチロールのような針が刺しやすい板

②固定用の針、マチ針でもOK

③使い古した歯ブラシ

④木工用ボンド(足が取れたりした場合の修復用)

⑤昆虫針、今回は6号というものを使います。

⑥有れば便利、ピンセットや先の細長い物、竹串や楊枝

⑦お亡くなりになった昆虫

![]()

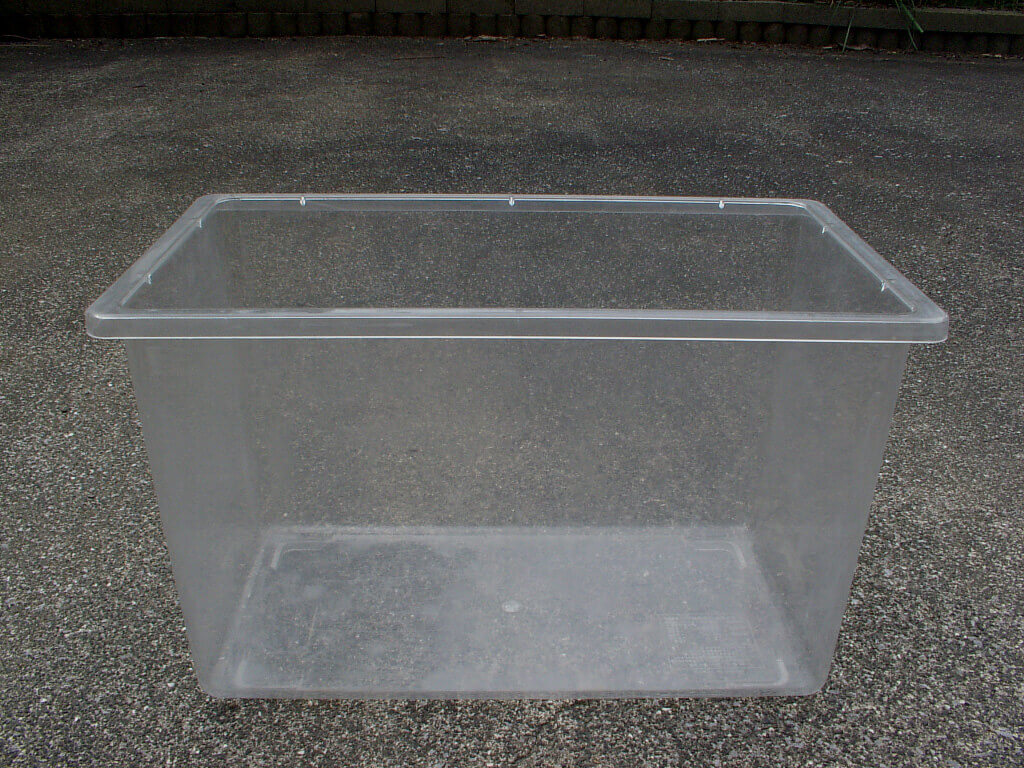

まずは昆虫を洗いましょう!

お亡くなり後、そのままの状態で乾燥していますので、体に付いたオガやゴミを水で洗い流し、歯ブラシなどでキレイに汚れを取り除きます。

汚れを落としたら次に50~60度のお湯に漬けます。 (熱湯に入れてしまうと眼が白くなってしまいますのでご注意!)。昆虫の乾燥具合で柔らかくなる時間が変わってきますが、30分~1時間位で柔らかくなってきます。

足の先端の方から柔らかくなってきますので昆虫の足を動かしながら確認していってください。 まだ固いようであればさらに漬けてください。

足がだいたい動かせるようになったらお湯から引き揚げます。

![]()

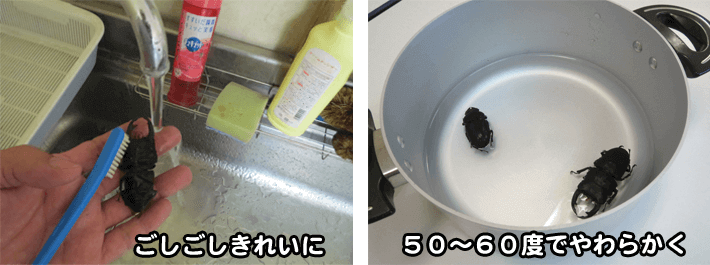

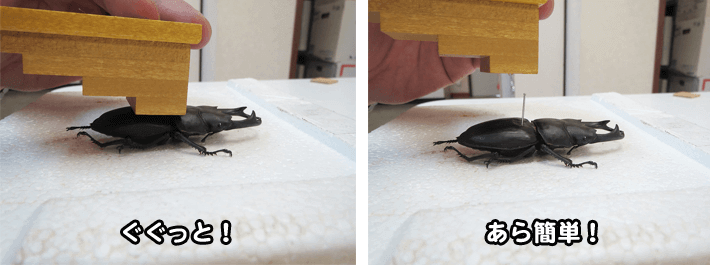

昆虫がやわらかくなったらティッシュで水気をきって発泡スチロールの上に置きます(この時、足を全体に広げるように置きます)。 うまく広げられたら初めに1本昆虫針を刺します。 刺す位置は真ん中よりやや右です。真ん中だと背中の羽<翅>が開いてしまったり、形が崩れてしまいます。

結構固いので、抑えの板なんか有ると便利です。あと、ラジオペンチを使用するとより簡単かもしれません。(両手を添えると刺しやすくなります(1人での撮影のためここでの画像は片手ですが、、、)。

針の刺さり具合ですが、一旦上部の羽(翅)が貫通したら角度を確認します。前、後ろから確認して垂直に刺さっていれば、角度に気を付けて下まで貫通させます。針の上部1.5cm位を目安にしてください。

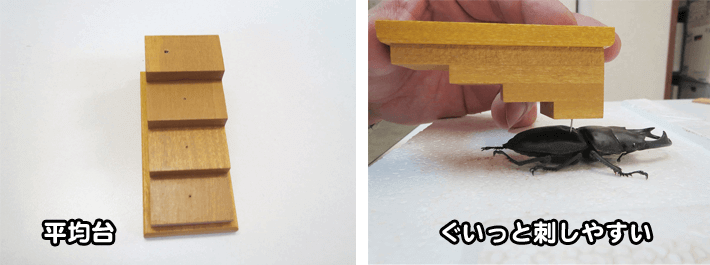

ちなみに標本の道具で平均台という物があり、あると針の差し込みの時に便利です。

一番上段の大きいほうの穴に針の頭を差し込み、グイっと一気に押しつけます。

すると、丁度良い刺し具合になります。

![]()

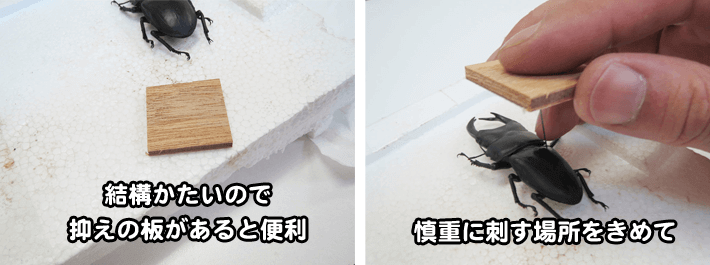

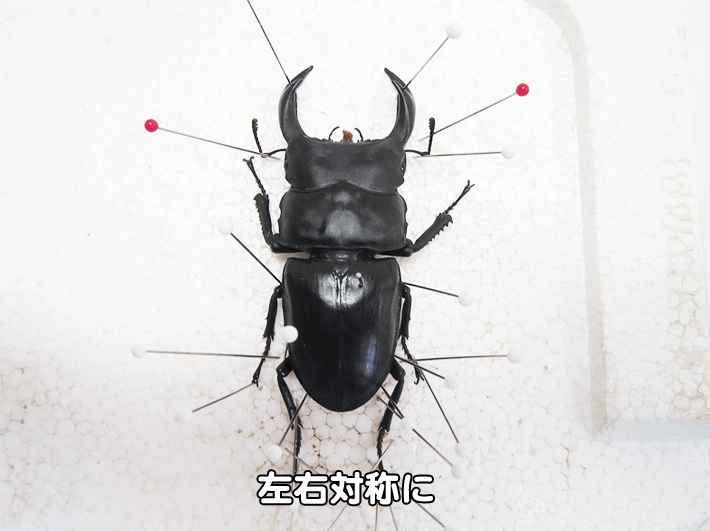

さてお次は昆虫の形を整えていきます。まずは、このままだとクワガタが回転してしまうのでお尻の方を針で抑え、次にアゴをお好みで広げて針で固定します。標本の形は図鑑などに載っているものをお手本にするのがわかりやすくておすすめです。

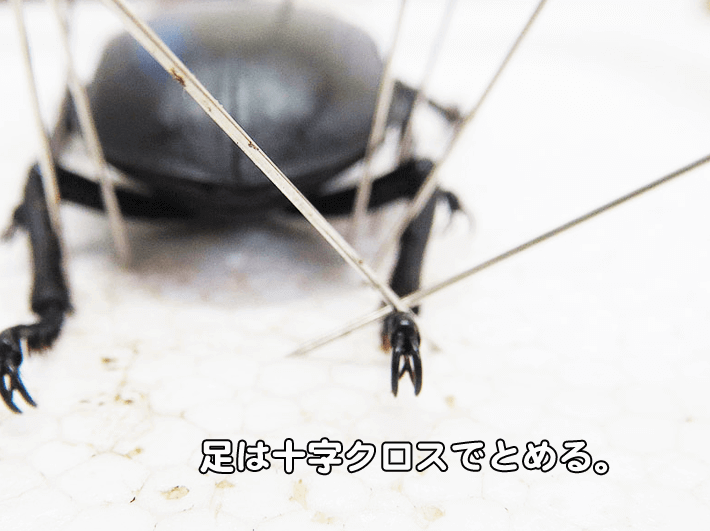

では、後ろ足から形を整えていきます。

ここで一つポイントがあります。出来るだけ左右対称に整えてあげましょう!

それと、足をなるべく縦になるように針で固定します。ピンセットを使って整えてから固定すると上手くいきました。足の固定は針を十字に刺すと安定します。

そして、足の爪を開かせます。足の爪を開かせるとよりぐっと標本っぽく見えてきます。

次に中足です。この足も少し癖がついていたのでピンセットで少し引っ張りながら整えました。

もともと爪が開いている足は針の固定はしていません。

要するに整って乾燥出来ればそれで良いのです!

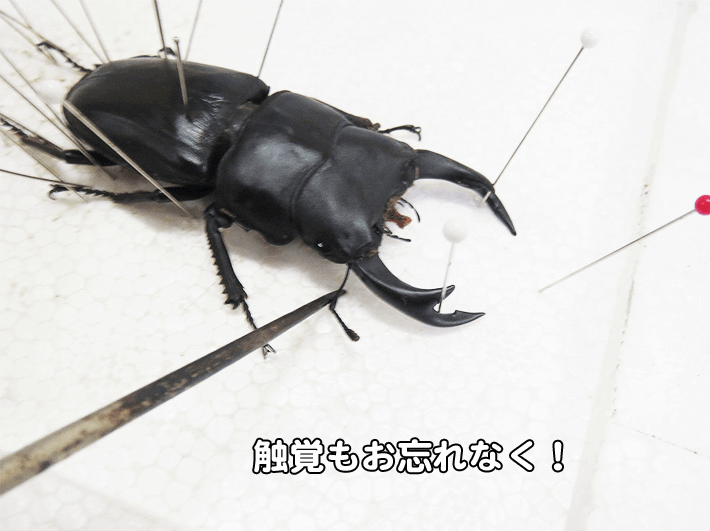

ここでポイント!「触角をお忘れなく!!」

私はついつい終わってから気がつくことが多いです、、、。

眼の下の方に折りたたまれているので、細い棒で出してあげます。

中足も整えて、なるべく左右対称にします。

整え終えたら、あとは乾燥させて出来上がりです。

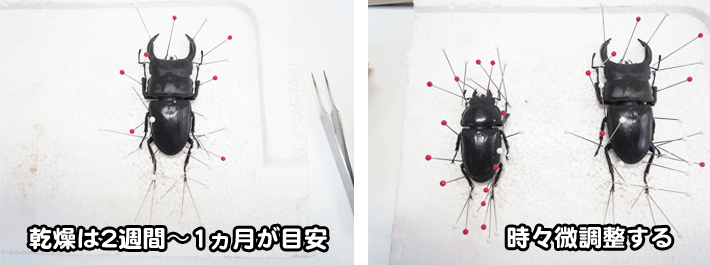

乾燥する際は風通しの良い日陰で干してください。もともとの昆虫の乾燥具合にもよりますが、 2週間~1ヶ月が目安です(大きいものだと1ヶ月以上かかる場合もございます)。 また乾燥期間中に少しずれたりすることもありますので時々チェックして微調整しましょう。

同じ要領でメスも隣で整え(展足)ました。オスメスの形を揃えると奇麗に見えるのでおすすめです!。

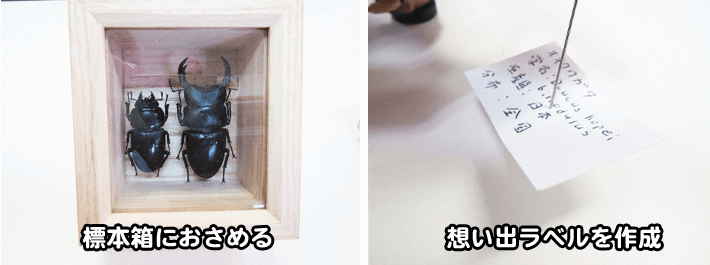

乾燥できたら標本箱に納めてみましょう。

自分の思い出が残るっていいですね~!うん、かっこいい!

※標本箱の中には一緒に防虫剤を入れる事をお勧め致します。

鑑賞用でだけでなく、 データも残したい場合はラベルを作成しましょう!

【野外採取の場合】①何時 ②何処で ③誰が採った

この3つが基本です。

【飼育の場合】①昆虫名 ②産地(~産) ③累代

やその他飼育中の管理の仕方など表記しておくとよいかもしれません。

ラベルは標本昆虫の針に一緒に刺しておきましょう。

他にも 想い出深いエピソードを記載しておくのもおすすめです! 自分なりに工夫したり楽しみながら標本を増やしていけたらより楽しめると思います。

![]()

ステップ① 「カチコチに固まった昆虫をほぐす(軟化)」

・昆虫は歯ブラシなどで水洗いする。

・50~60度のお湯に30分~1時間位漬けこみます。

・関節の動き具合で確認し、固いようならさらに漬けこむ。

ステップ② 「昆虫針を昆虫に刺す(貫通させる)」

・昆虫針を刺す時は支え板やラジオペンチを使うと刺しやすいです。

・貫通させる前に針の角度を垂直かを確認してから貫通させる。

ステップ③ 「形を整える(展足)」

・形を整えるにはまず昆虫が動かないよう大まかに固定してから細かい所を整えていく。触角を整えるのを忘れずに!

・乾燥期間の目安:乾燥にはオオクワ♀なら3週間が目安。オオクワ♂70mm程度の大きさなら1ヶ月以上。オオヒラタやオオカブトなど体長80~150mmのものは3ヶ月以上かかる場合もあります。元々の扱う昆虫の乾燥具合にもよりますので確認しながら乾燥させて下さい。

・データを残したい場合はラベルを作成、標本昆虫の針に一緒に刺しておく。

【ポイント】

・基本的にはルールは有りませんが、左右対称にする事や足の爪を開かせたり触角を整えるとより標本っぽく奇麗に見えます。

・有る程度数を並べるのであれば整える形に一貫性を持たせると並べた時に奇麗に見えます。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

上記までは月夜野きのこ園HP上でもご紹介している「標本の作り方」です。

後はこんなのもあった方が良いな、こんなやり方もあるよ、と思うものをShiho的に少し補足してみました。

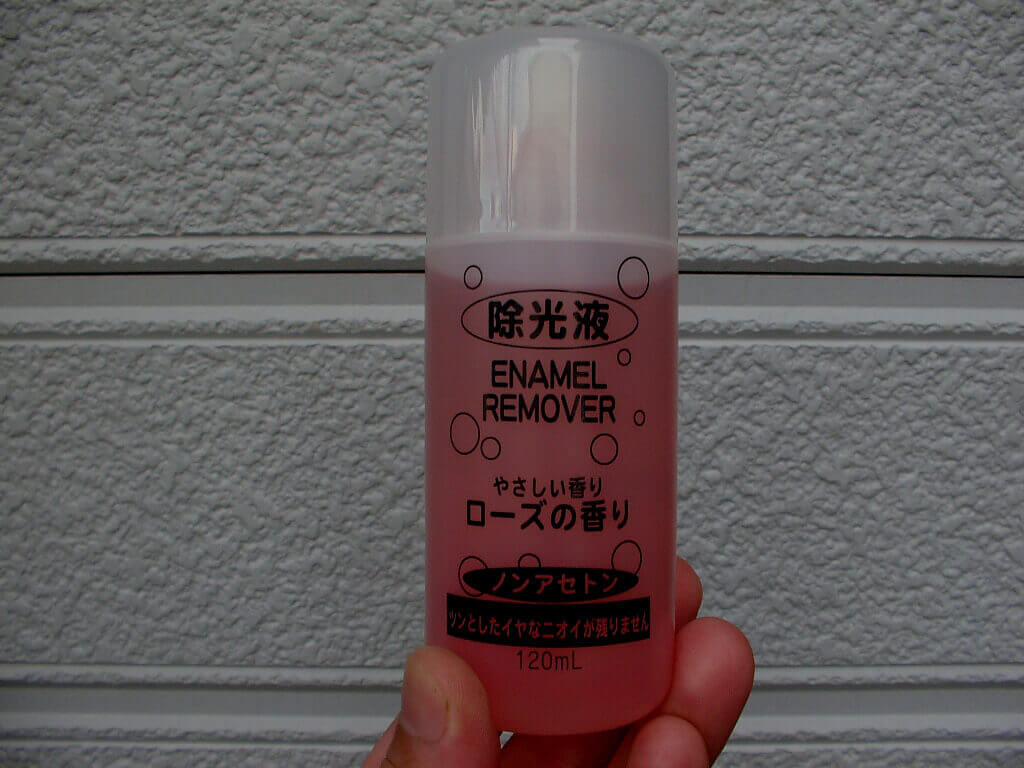

【酢酸エチル、もしくは除光液での防腐処理】

標本を作製するには死亡した虫を乾燥させるだけでも勿論大丈夫です。

月夜野きのこ園的には自然乾燥をお勧めしますが、中には防腐処理をしておきたいという方もいらっしゃると思います。

そんな方達の為に防腐剤について少しご紹介しておきたいと思います。

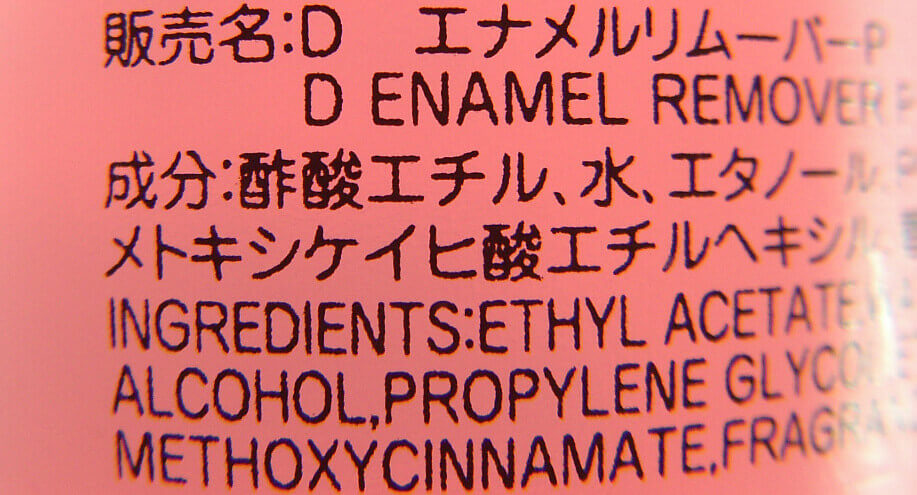

防腐剤として主に使用されるものには、「酢酸エチル」もしくは「除光液」などがあります。

本来ならば、純度の強い「酢酸エチル」の方が望ましいのですが、こちらは劇薬の為、簡単に入手することが難しく、最近では薬店でも販売や取り扱ってくれない所が多いです。

上記画像は「酢酸エチル」

また取り扱っている場合にも購入には「用途説明」や「身分証明書提示」等、何かと手続きが必要な場合があります。

この「酢酸エチル」の代用品として「除光液」を使うという手もあります。

「除光液」とは女性が爪等につけるマニキュアなどを洗い落す液体のことで、この除光液の中には「酢酸エチル」が含まれているものがあります。

勿論「酢酸エチル」より効き目は強くはありませんが、それでも何もしないよりは効果はあると考えます。

こちらは化粧品店や薬店、場合によっては100円均一ショップでも販売しています。購入する際にも身分証明書なども必要ないので、とてもお気軽に入手することが可能です。

上記は100円均一ショップで入手した除光液。

★★酢酸エチル&除光液の使用方法★★

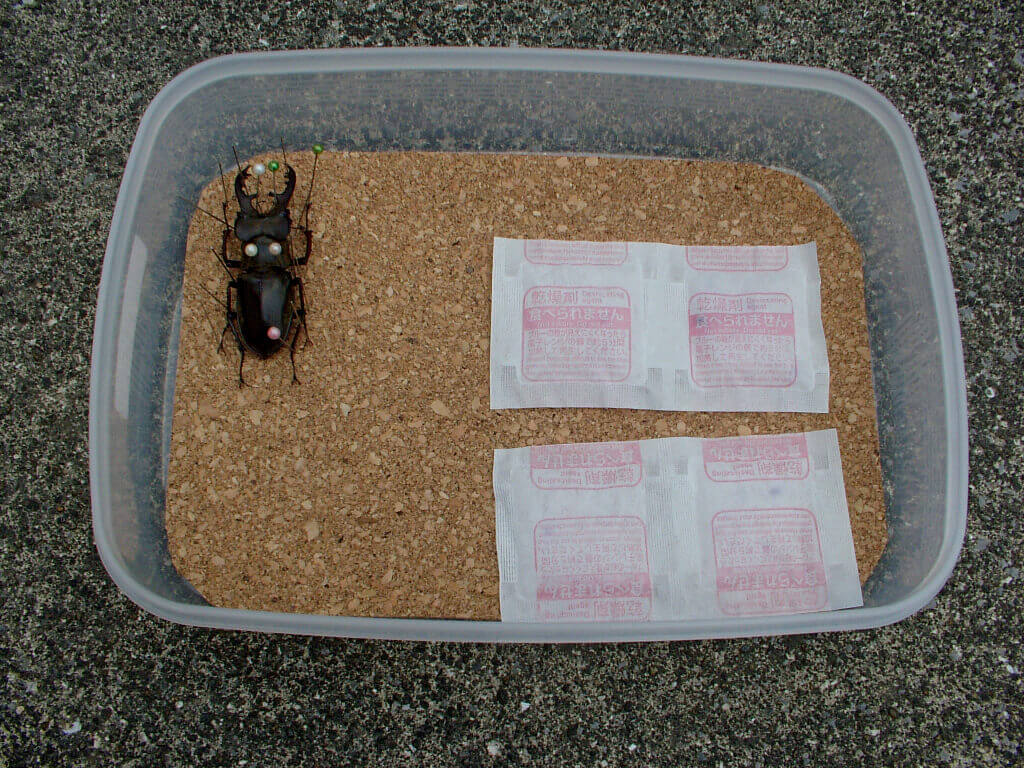

酢酸エチル、もしくは除光液を手に入れ、防腐処理の方法をご紹介します。

気密性の高いビンなどにティッシュペーパーを数枚入れ、そこに液を数滴~適量入れ、ティッシュペーパーに染み込ませます。液はなるだけ染み出ないようにし、気化させた蒸気で防腐処理を促します。

密閉したビンに入れたノコギリクワガタの死亡個体。

ティッシュペーパーは除光液の色を染み込んでピンク色になっています。

実は本当は、生きたままの生き虫を入れた方が防腐剤としての効き目は強いそうです。

ただし勿論入れた昆虫は死ぬことになりますが、呼吸器から防腐剤を吸い込むことで更に防腐効果が強まると聞いていますが、私には抵抗があり、ちょっと無理ですね。

【展足した後、標本を乾燥させる方法】

皆さんは昆虫を展足した後、どのように管理されていますか?

上記の説明でも書いているように展足が完成し、昆虫が乾燥するにはかなりの時間がかかります。

問題はその間の管理方法です。

もう10年以上前の話ですが、当時よく標本を作っていた私は、展足を終え、完成した標本を乾燥させていました。

当時はそのまま日の当たらない日陰に置いてそのまま放置しておいたのですが、まだ十分に中が乾燥していない間は腐敗臭がします。

その腐敗臭に引き寄せられ沢山のハエが外部からやって来て、結果的にそこに卵を産みハエの幼虫が沸き、標本がダメになったものも出てしまいました。

その時は酢酸エチルがあったので、生体の死亡後は酢酸エチルで防腐剤処理をしていました。最初は酢酸エチルの強烈な臭いでハエは集まらなかったのですが、時間とともに酢酸エチルの臭いは薄れていくので集まってくるようになりました。

なので、標本を乾燥している間、外部からハエなどの虫が集まらないようにしておく工夫も必要だと考えます。

そこで私はその後はタッパー等の気密性の高い容器の中で乾燥させるようにしました。風通しが良くありませんので、勿論外で乾燥させるより時間はかかりますが、ハエなどの外敵から守るには仕方ありません。

少しでも乾燥を助ける為、乾燥剤を入れておくと良いです。

きっちりとフタをして外部からのハエ等の侵入を防ぎます!

数ヶ月後、乾燥が終了し、標本が完成した後は、

標本箱に入れてみましょう。

きっちりと並ぶ姿はさぞかし美しいでしょうね。

昨年私が展足した標本個体

今回色々と標本作成について書いて来ましたが、特別なルールはないので、個々で色んな形にしても楽しいので、 是非、みなさんもチャレンジしてみてください!!(^^)

※この方法はあくまでShiho&月夜野きのこ園流のやり方です。人それぞれによってやり方は様々です。 あくまで参考として見ていただければ幸いです。

使用したアイテム

2017年度、野外採集(昆虫採集)シリーズ。第23回目のご報告です。

今回の採集舞台は九州 宮崎県です。

今回の記事は8/23の採集場面をまとめたものをご紹介したいと思います。

では採集記事に行ってみたいと思います。

群馬県より帰郷してから、約1ヶ月ぶりの宮崎県でのクワガタ採集。

こちらの山の様子はどうなっているのか?

ワクワクしながら採集地に出発です。

朝もやがかかっています。

秋が進むと、川の水温が外気温より高い為、水蒸気が発生しもやがかかるようになります。

このような景色を見ると、夏も終わりに近づいたんだなぁと実感させられます。

採集ポイントに到着。

久しぶりのハルニレの群生。

群馬県滞在時にはほとんど見られなかったハルニレの木。

この木を見ると宮崎に戻って来た感が一層高まります。

これらの木を片っ端から叩いていくと、

ノコギリクワガタ♂40mm後半程度

コクワガタ♂30mm後半程度

ヒラタクワガタ♂30mm程度

カブトムシ♂

カブトムシ♀

ノコギリクワガタ♂60mm後半程度

なかなか大きな個体です。

これはなかなか大きなコクワガタ♂

後程計測してみると49mmありました。

大型個体ですね。

数は少ないものの、ぽつぽつと落ちては来ます。

やはり時期的なものなのか、全盛期の勢いはありません。

場所を移動して、

クヌギの木にミヤマクワガタ♂が付いていました。

なかなかの個体、♂67mm(後程計測)でした。

さらにその木を蹴ってみると、上の方から、

バサバサッと、

かなり大きな複数音が!!

落ちて来たのが、

ミヤマクワガタ♂71.0mm

どちらも良い個体でした。

今後もチェックしておきたい木です。

このような感じで楽しみながら採集を続け、

なかなか良い感じで大型も沢山採ることが出来ました。

今回見かけたクワガタ達は約40頭程。

近くの花にはタテハモドキが吸蜜していました。

独特の模様がとても美しい蝶です。

如何でしたでしょうか?

久しぶりの、約1ヶ月ぶりの宮崎県でのクワガタ採集でした。

見かけたクワカブ数はやはり時期的に少なくなっては来ていますが、それでも70mmUPが2頭、そしてそれなりの大型個体もちらほら見かけられましたので、まだまだいけるような感じがします。

とはいえ、全体的に少なくなっているのは事実ですので、あとどれ位まで採集が出来るのか・・・。

また次回を楽しみにして今回の採集報告はここまでにしたいと思います。^^

※この方法はあくまで私自身のやり方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

2017年度、野外採集(昆虫採集)シリーズ。第22回目のご報告です。

今回の採集舞台は関東 群馬県です。

前回の日記で群馬県での活動の様子をご紹介終えたはずだったのですが、最後の採集の記事をアップするのを忘れておりました。申し訳ございません。

今回の記事は、少し前に戻ってしまいますが、8/15の採集場面をまとめたものをご紹介したいと思います。

到着したのは月夜野きのこ園より、そう離れていないポイントの一つ。

狙うはここみなかみでは大活躍のヤナギの木です。

早速木をチェックしてみると、

いました!

立派なカブトムシ。

♂♀ペアでいます。

カブトムシは基本的には夜間に活動しますが、日差しが直接当たらない場所なら、意外に昼間でもこうやって樹液を舐めに活動していることが多いです。ちなみにこの時の時刻は午前11時位だったと思います。

少し拝借して撮影。

立派な♂ですね。胸にケンカ傷があります。

この跡から察するにクワガタ等に挟まれた可能性があります。こんな立派なカブトムシに穴を開けるなんて、もしかしてかなりの大物だったかもしれませんね~。

反対側を見てみると、

カブトムシ♀達が沢山付いていました。

全て♀、画像の範囲外にも2♀ほど、合計7♀付いていました。

一生懸命お食事をするカブトムシ♀。

カブトムシというとどうしても♂の方が注目されがちですが、♀もじっくり見るととても可愛いものです。

私の友人で、Yさんという熊本県在住の女性の方なのですが、カブトムシが、特にカブトムシの♀が大好きな方がいまして、その方はご自宅で沢山のカブトムシ♀達(勿論♂もいるようですが)をとても可愛がっているようです。素晴らしいですよね!

勿論カブトムシ以外にも沢山の昆虫を見かけます。

こちらはクロカナブン。

真っ黒なボディがとても美しいカナブンです。

こちらは通常のカナブン。

通常のカナブンとはいっても色彩は豊かで、いろんな色合いの個体を見かけることが出来ます。

こちらはコクワガタの♂。

シーズンも終盤にかかっていますが、まだまだ元気です。

ミヤマクワガタ♂もいました。

まだ体毛も残っており、綺麗な個体です。

木の上の方を見てみると、

これはまた、沢山のカブトムシ達がいました。

すぐ隣の木でも、

またその上でも!

そこら中にカブトムシが付いています。

まさにカブトムシパラダイスですね!!

ヤナギの木の威力恐るべしっ!!

以上、群馬県での採集納めの様子をご紹介させて頂きました。

思えば7/18から各イベントの為に群馬に出向いてからほぼ1ヶ月。

毎日の忙しさにあっという間に時間が流れ、気が付いた時にはすでに地元宮崎県へ帰省する日を明日に迎えた前日の群馬県での最後の採集。

8月ということもあってカブトムシが猛威を振るっており、ポイントのヤナギの木はカブトムシで溢れかえっていました。

ともあれ、最後に沢山の昆虫達に出逢えたのはとても嬉しかったです。

群馬県の昆虫達よ、沢山楽しませてくれてありがとう!

また来年お会いしましょう!!^^

※この方法はあくまで私自身のやり方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

お盆明けの久しぶりの飼育日記です。

先月7/18に群馬に来て、8/16まで滞在。

その間、様々なイベントや群馬でのクワガタ採集に明け暮れた1ヶ月でした。

「楽天テレビ出演」

その他には、「旅行代理店主催のカブトムシ採集ツアー」

等々、その他にも沢山のイベントに参加させて頂きました。

沢山のお客様と出逢い、色々なお話が出来た事、大変嬉しく思います。参加して下さいました全てのお客様に深くお礼を申し上げます。

そしてもう一つの楽しみ。

そう、群馬県でのクワガタ採集です。

群馬産ミヤマではこの69.4mmがMAX個体。

ノコギリでは70.3mmがMAX個体。

沢山のアカアシクワガタとも出逢えました。

念願のヒメオオクワガタ採集は叶いませんでしたが、アカアシクワガタが採れるポイントを開拓したことは大きかったと思います。

しかし約1ヶ月間の間、天候には恵まれませんでした。

来る日も来る日もずっと雨ばかりでした。

何でも記録的な長雨だったとか・・・。

ついてませんがこれも自然。

受け入れざるおえませんね。

このような感じで約1ヶ月あっという間に過ぎてしまいました。

雨の中、羽田空港を後にします。

上空も厚い雲に覆われていました。

地元、宮崎県に到着。

関東とは打って変わって快晴。気温もこの時は35℃。

出発前の東京都は12℃の差があると飛行機内でもアナウンスしていました。

今後1週間ほどは宮崎はずっと晴天らしいので、また採集に行ってみたいと思います。宮崎での採集は久しぶりなので今から楽しみです。(^^)

使用したアイテム

最近のコメント