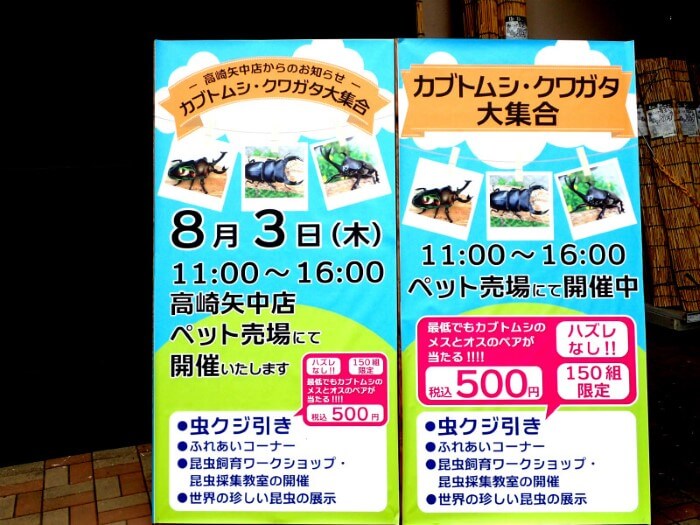

先日の8/3に群馬県 高崎市のセキチュー矢中店にて、月夜野きのこ園主催の【カブトムシ・クワガタ大集合】のイベントが行われました。

メインは「虫くじ」の他には、「ふれあいコーナー」、「標本展示コーナー」、「世界の珍しい生きたクワカブの展示コーナー」、私Shihoの「昆虫採集動画スライド放送」等が行われました。

開店前から多くのお客様が虫くじのコーナーに参列。

まことにありがとうございます!(^^)

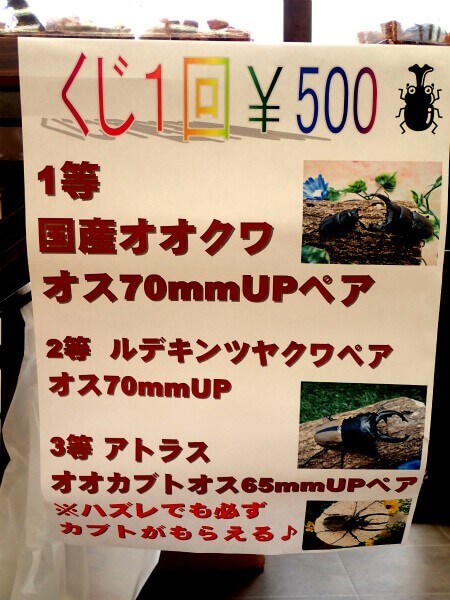

一等は黒いダイヤモンドと言われる国産オオクワガタの成虫ペア。

はずれは無し。はずれた場合は国産カブトムシのペアが当たります。

沢山のお子様が虫くじに挑戦されました。

こちらのお子様はアトラスオオカブトを当選!

おめでとうございます!!

こちらは「ふれあいコーナー」

ヘラクレスオオカブトの成虫♂♀と幼虫♂♀に直接触れて楽しむことが出来ます。もちろん写真撮影もOKです。

ヘラクレスの成虫を手に喜ぶ女の子と御家族。

ヘラクレスの幼虫を手に乗せる男の子。

この触れ合いコーナー。なかなかの人気で、開店から閉店まで人が途切れることがあまりありませんでした。やはり世界のカブトムシ、ヘラクレスオオカブトは大人気でした。

外国産のクワガタ・カブトムシの展示コーナー

こちらはアフリカのクワガタ。

タランドゥスオオツヤクワガタ。

漆黒の黒光りするボディがとても美しいクワガタムシです。

こちらはオーストラリアのクワガタムシ。

ニジイロクワガタです。

その名の通り、七色に輝くボディは圧巻の美しさです。

このような世界のクワガタ達を展示させて頂きました。

こちらは「世界の昆虫達の標本コーナー」

クワガタ、カブトムシは勿論、ハナムグリやタマムシ、カミキリムシ等様々な昆虫達の標本を展示させて頂きました。

画像は開店前の様子。

手前には見事なゴライアスオオハナムグリが見えます。

こちらは私Shihoの「昆虫採集動画スライド放送コーナー」

昨年TBSのNスタの特番で流れた動画を中心に、採集の動画を常時流していました。

この画像の時点では開店前でしたので、まだ誰もいませんが、沢山の方が見て下さいました。

本当にありがとうございます!(^^)

このような感じで、PM4時まで楽しくイベントを行い、セキチュー矢中店での月夜野きのこ園主催の【カブトムシ・クワガタ大集合】のイベントを無事終了させて頂きました。

お越しいただいた沢山の皆様、そしてご協力頂いたセキチューの社員の皆様、おかげさまで無事イベントを終了することが出来ました。本当にありがとうございました。

また機会が御座いましたら、その時はどうぞよろしくお願い申し上げます。

飼育日記担当:Shiho

使用したアイテム

2017年度、野外採集(昆虫採集)シリーズ。第21回目のご報告です。

今回の採集舞台は関東 群馬県です。

今回の記事は8/1の採集場面をまとめたものをご紹介したいと思います。

今回のターゲットはアカアシクワガタ!

アカアシクワガタ

【2015/8/22 宮崎県採集個体 ♂58mm】

どのようなクワガタか、簡単に説明すると、標高の高い場所に多く見られ、その名の通り、足が赤く長い。主に標高の高いヤナギの木やブナ林で多く見かけることが出来るクワガタです。

私が通う宮崎のフィールドでは、全くいないというわけではないのですが、標高が低い為、ほとんどお目にすることが出来ません。1~2年に1~2頭採れるかどうかという感じです。

しかし今滞在しているのは群馬県みなかみ。

ここは比較的標高が高いうえに、高い山がいくつかあります。

これは挑戦しない手はありません。

というわけで、今回はアカアシクワガタ狙いで採集に行ってきました。

その時の様子をご紹介したいと思います。

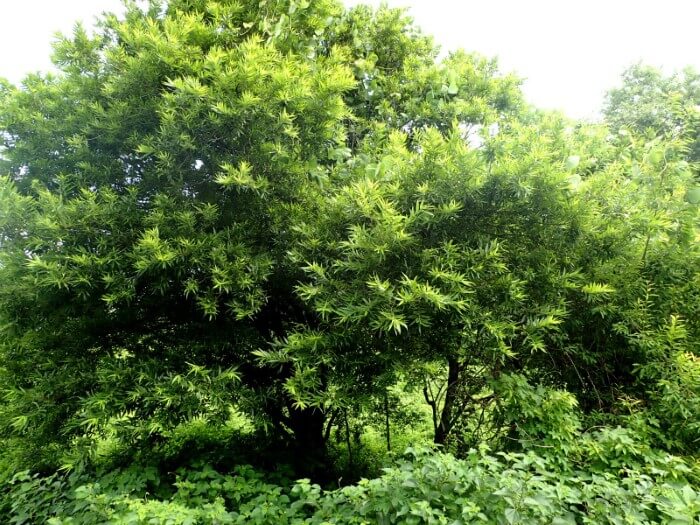

標高1500m付近にあるヤナギの群生。

これらの木を中心に枝に付くアカアシをまずはルッキングで探していきます。

探し回る事、1時間。

いましたっ!!

遂にヤナギの木に付くアカアシ発見!!

しかも♂♀ペアでいます。

慎重に採ってみると、

アカアシクワガタ♂46mm

アカアシクワガタ♀30mm

やりました!

目的達成に感無量です!!

アカアシクワガタはその名の通り、ひっくり返してみると、足の付け根とお腹が赤く色付いているのが特徴的です。

興奮冷めやらぬ中、さらに周りを見渡してみると、

あっ、ここにもいたっ!!

ここにもっ!!

ここにもペアで付いているっ!!

最初に見つけた♂♀ペアの周辺の木で面白いように続々とアカアシが見つかります!

道沿いのガードレールの下の方から伸びたヤナギの木。

このような細いヤナギの木の枝先にくっついているような感じで見つかります。

最初の1頭が見つかってから、約1時間ほどで、

沢山のアカアシクワガタをGETすることが出来ました。

合計で30頭位は採れたと思います。

このような感じで、アカアシクワガタ採集、大成功でした。

下は上記画像の動画様子です。

個体の雰囲気を味わえれば幸いです。

このあたりにはヤナギの木だけでなく、コナラやヤシャブシ等のクワガタが集まりやすい広葉樹木も沢山ありましたが、見つかったのは全てヤナギの木のみ。

宮崎とはまた違った感覚で、とても勉強になりました。

こちらに滞在中にあと1回は行ってみたいなぁ~と強く思いました。

※この方法はあくまで私自身のやり方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

2017年度、野外採集(昆虫採集)シリーズ。第20回目のご報告です。

今回の採集舞台は関東 群馬県です。

今回の記事は7/31の採集場面をまとめたものをご紹介したいと思います。

前回の採集より10日が経過してしまいました。

こっちでの仕事の忙しさと、関東地方の長雨の影響でなかなかタイミングがあいません。

それでも晴れ間を見つけて何とか決行しました。

群馬県に来て2回目の採集です。

では採集記事に行ってみたいと思います。

※撮影画像は一部持ち帰り後に撮影撮り直してご紹介しているものもありますのでご了承下さいませ※

7/31の採集。

ポイントの一つのヤナギの木に到着。

早速チェックしてみると、

いました、いました!

カブトムシとカナブン達です。

大きな立派なカブトムシです。

木を叩いてみると、

もう一頭、大型のカブトムシが落ちて来ました。

こちらは赤いボディ。美しいですね!

場所を移動して、

またやって来ました。

コナラ林です。

10日前はここでノコギリ70mm、ミヤマ69mmが採れました。

さぁ今日はどうでしょうか?

採集の様子は動画撮影しておりますので、こちら ↓ をご覧下さいませ。

では、採れた個体の一部をハイライトで・・

ミヤマクワガタ♂62mm

ノコギリクワガタ♂58mm

ミヤマクワガタ♂63mm

ミヤマクワガタ♀41mm

この♀は大型でした。

ミヤマクワガタ♂67mm

ミヤマクワガタ♂51mm

ノコギリクワガタ♂47mm

大型ノコギリが来ました。

ノコギリクワガタ♂68mmです。

動画内でノギス計測をしている個体です。

アゴもすらっと伸びていて美しい個体です!

今回の採集で採れた一番の大型個体。

ミヤマクワガタ♂69.3mmです。

こちらも動画内でノギス計測している個体です。

惜しくも70mmには届かず。

あと0.7mm足りませんでした。

このような感じで、今回の採集を楽しみました。

今回は残念ながら70mmUPの個体に出会うことは出来ず、しかし約2~3時間の採集で、約50頭程の虫達と出会うことが出来ました。

やはり70mmの壁は厚いですね。

でも久しぶりの採集だったので、とても楽しかったです。

また次回どんな虫達に出逢えるのか、とても楽しみです。(^^)

※この方法はあくまで私自身のやり方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

先日の7/28~29に群馬県渋川市にある生産直売所「上州・村の駅」で月夜野きのこ園主催の虫くじイベントが行われました。

土日の2日間に渡って開催しましたが、天気はあいにくの曇り~雨模様。

当たりは国産オオクワガタや外国産クワガタ、カブトムシ。

外れは無しで、外れの場合は国産カブトムシの成虫ペアという内容で行われました。

その天気にも関わらず、開始前からお客様が集まってくれました。

子供達も早くくじを引きたくて待ちきれない様子。

いよいよ開始!

子供達が虫くじに挑戦!

雨にも拘わらず沢山の方が虫くじをひいて下さいました。

初日、まず最初に出た当たりは2等のセアカフタマタクワガタ!

ご当選、おめでとうございます!

そして、

次に3等のアトラスオオカブトが当選!

ご当選、おめでとうございます!

そして、ついに

午後イチで1等当選されたのはこのお子様。

見事、国産オオクワガタ成虫ペアをGET!!

当選した本人とご家族の皆様、驚いてらっしゃいました。

1等 ご当選、おめでとうございます!!

このような感じで2日間に渡り虫くじイベントを行いました。

悪天候の中、何かとご不便な点もあったかと思います。

お越し頂いたお客様、本当にありがとうございました。

また機会が御座いましたら、その時はまたどうぞよろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

2017年度、野外採集(昆虫採集)シリーズ。第19回目のご報告です。

今回の採集舞台は関東 群馬県です。

今回の記事は7/21の採集場面をまとめたものをご紹介したいと思います。

では採集記事に行ってみたいと思います。

7/21の採集。

イベントの準備や開催等で忙しく、なかなか採集に行けずにいましたが、今回、群馬に来て3日目にして初めての野外採集。

前回6月に来た時は寒さと雨のせいで、採集数0。

今回は前回のリベンジ採集です。

採集ポイントの一つ、コナラ林に到着。

ここ群馬県みなかみ町地域では、クワガタ採集するにあたり、このコナラの木がクワガタを採る有力木になります。

ハルニレが有力木である宮崎県で採集とはまた少し勝手が違ってきますが、このコナラの木達をかたっぱしから叩いていきます。

※撮影画像は一部持ち帰り後に撮影撮り直してご紹介しているものもありますのでご了承下さいませ※

早速、来ました。

ミヤマクワガタ小型個体(サイズ未計測)

ミヤマクワガタ♂65mm

次々と落ちて来ます。

おお、これはデカいっ!!

持ち帰り後、計測すると、

ミヤマクワガタ♂69.4mm

惜しい!大台の70mmまであと0.6mm。

とても綺麗で立派な大型個体です。

そして次の大物は、

来ました!

これは見た瞬間70mmオーバーの予感がした個体。

持ち帰り後の計測で、

ノコギリクワガタ♂70.3mm

やりましたっ!!

私の群馬県初の70mmUPノコギリです。

昨年来た時にはミヤマクワガタの70mmUPは採集出来ましたが、ノコギリクワガタの70mmUPは採集出来ませんでした。

今年、遂にリベンジ達成です!

採集の様子については、動画を撮影しましたので、そちらをご覧下さいませ。

そして、

こんな感じで沢山採ることが出来ました。

100頭程は採れていると思います。

如何でしたでしょうか?

やはり6月に来た時は違い、クワガタ、カブトムシも沢山出て来ていました。

さらにいきなりノコギリクワガタの70mmUPも採れたので言うこと無しです。

群馬県での7月に入っての採集は大成功でした。

なかなか他のイベントなどの仕事も入って採集に行けていませんが、また次回どんな虫達に出逢えるのか、とても楽しみです。(^^)

※この方法はあくまで私自身のやり方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

先日の7/22~7/23の二日間に渡って、群馬県のnorn(ノルン)スキー場にて、月夜野きのこ園主催で「世界のクワガタカブト大集合」イベントを開催しました。

イベント当日は残念ながら雨。

その雨にも関わらず、たくさんのお客様がご来場して頂けました。

オープンと同時にお客様がまっ先に向かったのは「虫くじ」

一回500円で、一等はヘラクレスオオカブトが当たります。

毎回そうですが、やはりこの虫くじが今回も一番人気でした。

その他にも、展示用生体販売や、

飼育用品の販売も沢山行われました。

開場は人人で溢れかえり、大変な混雑!

何かと手狭で窮屈な思いをさせたようで申し訳ございませでした。

オープン早々に、虫くじで2等のマンディブラリスフタマタクワガタを見事当てた男の子。

おめでとうございます!!

こちらは「ふれあいコーナー」

ヘラクレスオオカブトの成虫と幼虫に直接触わって楽しむことが出来ます。

このコーナーがとても大人気で、触れ合いたい子供たちが続出!待つのに列が出来る程でした。

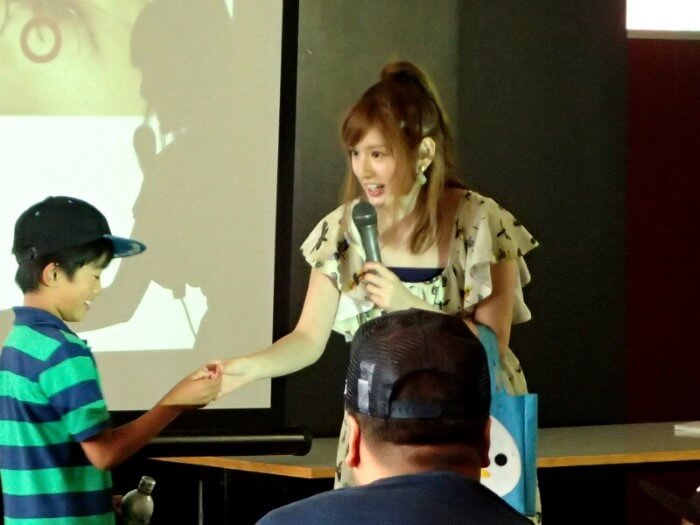

ホールでは、土日に昆虫教室が開催!

土曜日は私、Shihoの「昆虫採集&飼育教室」

クワガタカブトムシの採集方法や、クワガタを捕まえた後の幼虫を取る楽しみ、産卵セットの方法を実演を交えてご紹介しました。

日曜日はカブトムシゆかりさんの「昆虫教室」

クワガタ、カブトムシは勿論、様々なジャンルの昆虫たちのお話をクイズを交えながら熱弁して頂きました。

昆虫クイズに正解した方にはオリジナルのクワカブオブジェをプレゼント!

皆さんとても喜んでおられました!

こちらは標本のコーナー。

国内&世界の珍しい昆虫たちの標本に皆様熱心に見入っておられました。

開場の外の広場では、美味しいハンバーガーや、イチゴ100%のかき氷「雪いちご」等など、美味しいフードメニューを楽しむことが出来ました。

このような感じで、2日間、イベントを開催させていただきました。

最後は月夜野きのこ園スタッフ全員とカブトムシゆかりさんと一緒に記念撮影!

ともあれ、2日間無事終了することが出来ました。

今回のイベントは、あいにくの空模様で、土曜日は午後から雨、日曜日は一日中雨という悪天候になりましたが、それでも2日間で2500人の方にご来場して頂けました。

皆様とご一緒に楽しむことが出来て、本当に良いイベントになりましたことを深くお礼申し上げます。

また来年もお会いしましょう!

使用したアイテム

7/18、月夜野きのこ園で楽天ショップに出店している「クワガタ天国」のPRとして「楽天ショッピングライブTV」というネットテレビに出演しました。

撮影は東京・二子玉川にある楽天本社ビル内。

楽天スタッフの皆さんもセッティングに大忙しです。

ご苦労様です。

そしていよいよ、

司会、MCのラリゴさんとゲスト出演者の声優:白石稔さんと共に放送開始です。

放送の内容は、こちらでご覧下さいませ。

無事放送終了。

終了後、出演した皆さんで記念撮影。

と、こんな感じで楽天ショッピングライブTVの出演が終了。

慣れないテレビ撮影で緊張しましたが、何とか無事終えることが出来ました。

皆様、お疲れ様でした。

使用したアイテム

2017年度、野外採集(昆虫採集)シリーズ。第18回目のご報告です。

今回の採集舞台は九州 宮崎県です。

今回の記事は7/14~7/16の採集場面をまとめたものをご紹介したいと思います。

では採集記事に行ってみたいと思います。

7/14の採集。

採集ポイントに到着。

ここのポイントは久しぶり。

クヌギ、ハルニレ、シラカシなどが混生。

これらの木を叩いていきます。

ノコギリクワガタの大型が落ちて来ました。

到着して早々に70mmUPとは幸先がいい!

・・と思っていましたが、帰宅後の計測で、

ノコギリクワガタ♂69.1mm

大台に1mm足りていませんでした。(;^_^A

この直後に落ちて来たミヤマ大型個体がいました。(現地での画像撮るのを忘れてました)

これも大型で70mm来たと思いましたが、

ミヤマクワガタ♂69.0mm

・・・またしても大台に1mm届かず!

そして、何気に木になったこのハルニレの木。

細い木なので叩いてみると、

バサッと落ち葉の上に落下。

おお良い型です!!

帰宅後の計測、今度こそは!!

ミヤマクワガタ♂70.5mm

今度はきっちり70mmUPありました。

まさに三度目の正直ですね。

場所変わって、

こちらハルニレの木の小さなウロ。

直径2cmもないウロです。

このウロの中と、この木の周辺より、

沢山のスジクワガタ♂♀達がいました。

その中でも、

この個体はかなりの大型!

恒例の帰宅後計測で、

スジクワガタ♂37.2mm

スジクワガタで37mmUPはかなりの大型!

とてもきれいで迫力満点の個体でした。

7/15の採集。

ハルニレの小さなウロ。

樹液も出ていて、いかにも何かいそうです。

スジクワガタがいるかなと思いきや、

出て来たのは、

ネブトクワガタ♂28mm

大型のきれいな個体です!

そして一緒に、

ネブトクワガタ♀も採れました。

なかなか採れないネブトクワガタの♀。

意外にも今シーズン初対面でした。

大型のネブトを採ったその木を蹴ってみると、

ノコギリクワガタ♂の大型が落下。

なかなかの大型です!

一目見て70mmUPは確実と感じました。

恒例の帰宅後計測してみると、

ノコギリクワガタ♂71.2mm

こちらは予想通りの大型!

赤褐色の色合いがとても美しく良個体です。

そして本日、こんな個体を見かけました。

????

最初パッと見た時は何だか分かりませんでした。

よーく観察してみると、おそらくコクワガタ♀のような気がします。しかもお顔が奇形型。

お顔が幼虫の面影があることから、あくまで推測ですが、幼虫~蛹になる際に上手く蛹化出来なかったのかもしれません。

通常奇形個体というのは生まれつき体の弱い個体が多いですが、この個体はとても元気でした。

7/16の採集。

すっきりとした青空!

採集ポイントに到着です。

ここはクヌギの群生があります。

探してみると、沢山のクワガタ達がいます。

その中で、

素晴らしく綺麗なノコギリクワガタに遭遇!

赤みが強く、しかも大型!

恒例の帰宅後計測、

ノコギリクワガタ♂70.5mm

サイズも大型、70mmを越えています。

しかし何といってもこの個体はフォルムが大変美しいです。個人的には今年一番のお気に入り個体となりました。

そして、この日もう一頭の大型、

ミヤマクワガタ♂70.2mm

※あまりの激しさと暴れの為、ノギス計測撮影は難しく、落ち着いた所にそっと体に触れない距離を保ってそっと定規を置き、目安とさせて頂きました。

先日の77mm程の超大型ではありませんが、この個体も十分立派。

顎先の湾曲が強い感じがする個体で、もっとすらっと前の方に伸びていればその分サイズも伸びたかもしれせん。

このような感じで採集を楽しみました。

梅雨も明け、大型個体も連日のように出逢っています。私が通ているフィールドではまさに今がピークと言っても過言ではないように思えます。

宮崎での採集はこれで一区切りです。

今まさにピークの時期に宮崎を離れるのは心残りがありますが、それはそれで群馬での新たな採集も今から待ち遠しく楽しみです。(^^)

※この方法はあくまで私自身のやり方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

2017年度、野外採集(昆虫採集)シリーズ。第16回目のご報告です。

今回の採集舞台は九州 宮崎県です。

今回の記事は7/11~7/12の採集場面をまとめたものをご紹介したいと思います。

時折雨が降るものの、ようやく梅雨明けの兆しが見えて来ました。

7/11の採集。

最近好調のハルニレの群生。

片っ端から蹴ってみると、

最初から好調!

ミヤマクワガタ♂72.0mm

ノコギリクワガタ♂72.2mm

ミヤマ72mmも大型ですが、ノコギリ72mmはそうそう見かけないサイズ。今年はこれで72mmUPが2頭目の出逢い。素直に嬉しいですね!^^

近くで出逢ったのが、

マメコガネというコガネムシ。

このコガネムシ、近づいて見ていると、人の気配を感じたのか、なぜか足を上げる?

まるでダンスをしているかのよう。面白い虫です。

7月12日の採集。

早朝、採集に行く前に見た朝焼けの空。

とても美しく思わず撮影!

誰かに見せたくなるような美しさです。^^

スズメバチもカナブンも蝶も盛んに樹液をむさぼっています。

実はこの木の少し下の方に、

大きなウロがあるんです。

上にいるスズメバチを刺激しないようにそーっとウロから取り出したのは、

大型のヒラタクワガタ!

ヒラタクワガタ♂69mm

大台の70mmにはあと1mm届きませんでしたが、野外採集品としてはこれでも十分立派!

胸側に少しのケンカ傷があるものの全体的にとてもきれいな個体です。

また近くの木を蹴ってみると、

凄く綺麗なノコギリクワガタが落ちて来ました。

ノコギリクワガタ♂70.2mm

サイズはギリギリ70mmUPありました。

凄く湾曲ある美個体です。

また近くのハルニレの木の小さいウロに、

沢山のスジクワガタがいました。

画像には全部は写っていませんが、合計6頭いました。しかも6頭全て♂。

左がスジクワガタ♂34mm

右がスジクワガタ♂32mm

どちらも特大個体ではありませんが、このクラスになると斧状の歯型も出て立派です。

スジクワガタはここ宮崎では生息している箇所もとても局所的である程度標高がある狭い範囲で見られます。数も多くはありません。

月夜野きのこ園がある群馬県ではコクワガタよりスジクワガタの方が多く見られるほど沢山の個体を目にすることが出来ました。

所違えば主に生息してる虫の種類もの大きく変わるものだなぁと実感した次第です。

このような感じで採集を楽しみました。

今回も大型の個体を多く目にすることが出来ました。やはり今がクワガタのピークっぽいです。

また次回、どんな虫達に出逢えるのか?

今から待ち遠しく楽しみです。(^^)

※この方法はあくまで私自身のやり方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

2017年度、野外採集(昆虫採集)シリーズ。第15回目のご報告です。

今回の採集舞台は九州 宮崎県です。

今回の記事は7/9~7/10の採集場面をまとめたものをご紹介したいと思います。

今現在の宮崎の天気はまずまず、完全に晴れというわけではないですが、雨の中にも時折日差しもさすこともあり、曇りの日が多いです。

7/9の採集。

この日は朝からの雨で昼間の採集は断念。

しかし夕方には回復するという事でしたので、思い切って切り替えて夜にカブトムシ採集に行くことにしました。

天気もどうやら回復。

夜も更け始めた頃、行動開始です。

カブトムシ採集と言っても完全に夜遅くに行くわけではありません。

あくまで私が思うにカブトムシが一番活動しやすい時間帯は夕暮れ時~午後10時位まで。

過去の経験上からいうとこの時間帯が一番数を見かける時間帯だと考えています。

というわけで、採集開始。

約1時間半位で、

約50頭位のカブトムシ達を採集出来ました。

(採集途中画像省略でスミマセン(^^;)汗)

大きな赤いカブトムシです。

立派でカッコいい!

これだけ沢山採れるという事は、やはりもうカブトも活動を開始し始めているようですね。

狙い的中でした。

7月10日の採集。

最近好結果を出しているこのハルニレの木。

蹴ってみると、バキバキッ!!

とかなりの音が!

探し当ててみると、

見た瞬間70mmUPは確実と思える個体!

帰宅後撮影で改めて計測すると、

ミヤマクワガタ♂73.8mm

多少の擦れがあるもののカッコいい特大個体。

また周辺の木では、

ノコギリクワガタ♂71.3mm

ノコギリクワガタ♂70.6mm

と大型個体を連発状態!

良い出逢いに感謝、感謝です。

今回はこのような感じで採集しました。

ここに来てカブトムシが一斉に発生開始。

また発生初期段階だと思いますが、クワガタと違い、一気に沢山採れるのもカブトならではです。

それと、ミヤマ、ノコの大型個体にも頻繁に出逢えるようになりました。このことからもクワガタ発生のピークは近いような感じがします。

また次回、どんな虫達に出逢えるのか?

今から待ち遠しく楽しみです。(^^)

※この方法はあくまで私自身のやり方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

最近のコメント