今年:2016年も野外採集(昆虫採集)のシーズンがやって来ました。

昨年も、またその間も何度か質問があったため何回も紹介しているのですが、そろそろ本格的な野外採集シーズン開始ということもあって、今年初めて採集に行く方達の為に、改めて採集で必要な道具や身なりなどの紹介をしてみたいと思います。

何回も過去記事と同じ文面が重複しますので、既にそんなことはご承知だと思われるの方々が大多数だとは思いますが、ここはご勘弁して敢えてご紹介させて下さいませ。よろしくお願い致します。

昆虫を採集する時、皆さんはどうやって捕まえますか?

そのまま素手で捕まえるという方もいらっしゃるでしょう。それはそれで十分よいのですが、採集するにあたり、少しの道具を使うことでより捕まえやすく、かつ安全に採集することが出来ると考えます。

今回ご紹介するのはあくまで私個人:Shihoの使用している道具等です。勿論人によっては自分に合った様々な道具が存在すると思いますので、あくまでご参考程度に読んで頂ければ幸いです。

<服装・身なり>

まずは道具というより、身に着けるものからご紹介したいと思います。

これはもう常識ですよね。自然の中には色々な虫がいます。人間の体に害を及ぼす虫も沢山存在するわけです。最近特によく聞くのが「マダニ」です。勿論マダニ以外にも蚊やアブ、ヒル、ハチ、など沢山の虫が寄ってきます。

そして虫だけではありません。草むらや木に登ったりする際に、身体を傷つける野バラや葉っぱ、木切れなど沢山の危険なものがあります。

また画像の服は少し黒っぽい服ですが、可能ならば白色に近い服だとより良いと思います。黒っぽい服はハチに狙われやすいと聞きます。

こういったものから少しでも身体を守るために肌を表に出さないように装備して出かけましょう。

帽子、夏の山には必需品です。夏はとても日差しが強くなります。最近は夏になるとよく熱中症で病院に運ばれる方が多数いらっしゃいますので、しっかりと帽子をかぶって対策をしましょう。また帽子は日差し対策だけではなく、頭を防護してくるという役目ももっています。

手袋、これも必需品ですよね。野外の草木は思ったより鋭くてすぐに手が切れてしまいます。普通の軍手でもよいのですあ、この画像の手袋は手のひらの部分がゴムで覆われている頑丈なタイプです。これならば多少のものならば安心して掴むことが出来ます。

長靴。草むらには様々なものが潜んでいます。その代表格がヘビの「マムシ」です。近づいた覚えがなくても気づかずにそのテリトリーに入ってしまって攻撃を受けてしまう例は数えきれないほどあります。そういった意味でも長靴は必需品です。この画像の長靴はひざのすぐ下あたりまでくるタイプです。でもいくら長靴をはいているとはいえ、注意は絶対必要です。襲われないことにこしたことはありませんからね。

タオル。これは言われなくても皆さん身に着けていくと思います。私は長めに折りたたんで首と服の回りに埋め込んで、首の隙間からの虫や草などの侵入を防ぎます。勿論、汗も吸い取ってくれるので、これも必需品でしょう。

<採集道具>

次に私が日頃使っている採集道具をご紹介したいと思います。

虫とり網です。よく100円ショップでも売られている大き目の網です。

こういう大きい網で捕獲する場合は、くっついている樹の下に網を受け皿のようにして置き、その上で網のへりで樹を揺すります。そうすれば振動を感知した虫が落ちてきて下にある大きな網に入る・・・そういう採り方をすれば良いかと思います。

上記網は私の手作り。4~5mの釣竿の先に幅15cm位のエビ取り用網をつけたもの。小さなエビ取り網の方が、 枝が分かれている間にいた時などの隙間に入り込みやすいので便利。なかり長く伸ばせることが出来ます。ルッキング採集の場合には必需品。

懐中電灯(大)です。結構大き目の懐中電灯で、光の強さも強く、かなり遠くまで光が届きます。暗い所で回りを照らしたり、灯火採集の際にとても重宝します。

こ ちらも懐中電灯ですが、小さいペンライトタイプです。大きさは15cm程度。このライトは主に樹のウロ(穴)の中を照らす時に使用します。オオクワガタ、 ヒラタクワガタ、コクワガタ、スジクワガタ、ネブトクワガタなどのウロや樹皮裏などに潜むクワガタの発見に重宝します。

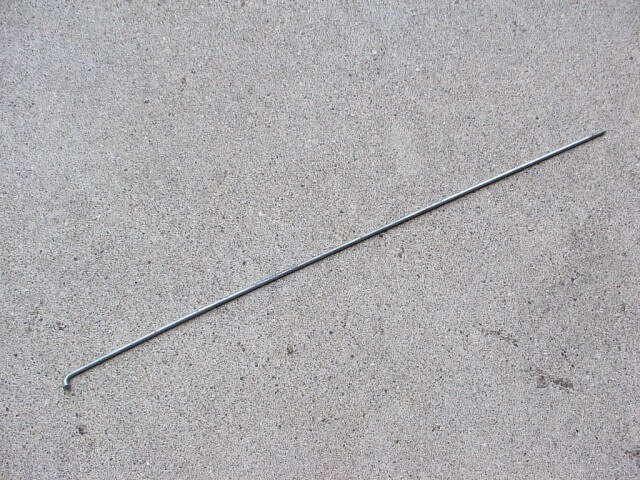

通称:掻き出し棒:これで樹のウロの中や樹皮裏を探ります。ウロや樹皮裏などに潜むクワガタを発見する時には、これは絶対必需品!

主にウロの中にいるクワガタを採集する際に使用します。先が真っすぐな物と、鍵状になっている物と2種類あるとより便利です。ウロの中のクワガタの顎を掴み、これで引っ張りだす事ができます。しかし結構力が入りすぎる場合がある為、引っ張る時はある程度の加減が必要。必要以上に力を入れるとクワガタのアゴなどが折れてしまうのでご注意を。

ハンドスコップ。日中に樹の根本などに潜っているカブトムシなどを掘り起こして捕まえる時に使用します。

樹の高い所に登る時に使用します。樹のウロが手の届かないような高い場所にあった時、そーっと脚立を立てて静かに上ってウロを見ます。

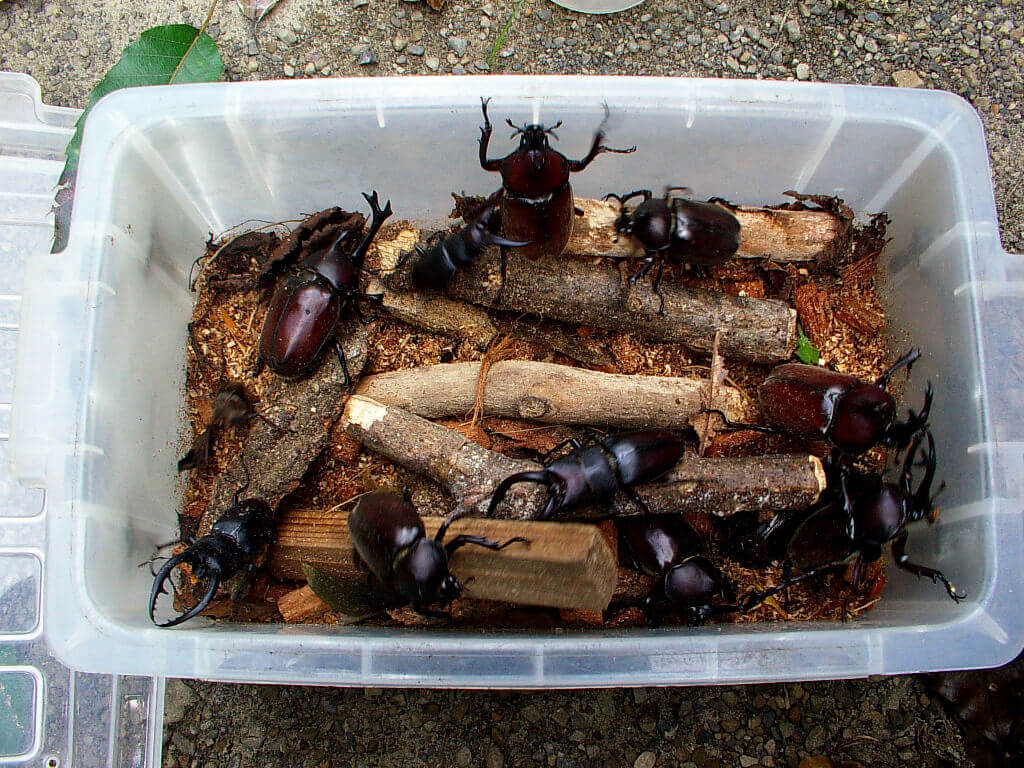

小さなマスに一頭ずつ入れます。入れられる数は限られていますが、個別に仕切られている為にお互いに噛み合うなどの喧嘩の心配はありません。一頭一頭をきれいな状態で捕獲したい時には便利。

まとめて大量に入れることが出来ますが、ルアーケースのように仕切りがない為、中で噛み合いや喧嘩が起こる可能性があります。それでも大量に入れられるのは便利ですね。

<予防薬>

いくら完全防備をしているからといっても、やはり虫などに刺される場合があります。そんな時の為に私は以下のようなものを常備持っていくようにしております。

虫よけスプレー(右2つ)、虫さされ薬(左)です。最近「マダニ」などで騒がれているように虫よけ対策は必要だと考えます。右2つの虫よけスプレーはマダニ対策にも適応したものらしいです。強力タイプ。

そしてそれでも刺された場合には、左の虫刺され薬を・・・。持っていれば安心ですので、なるべく常備するように心がけましょう。

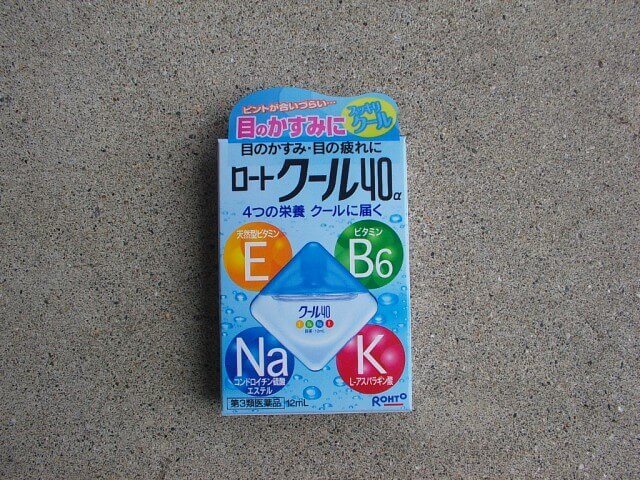

目薬。これ結構必需品です。

採集に行くと、なぜか必ず小さいコバエみたいなものが顔の回りにまとわりついてきて、スキあらば目の中に入ろうとするんです。ナゼなのか理由は分かりませんが、これがかなりやっかい。何度目の中に入られて嫌な思いをしたことか・・・。そういう時には目薬は必需品です。目に入った虫を排除した後に消毒するようなかんじで目薬をつけるようにしています。

<水分&塩分補給>

野外採集に行くときには、必ず水分補給や塩分補給が必要になります。日本の夏は30℃をも軽く超える炎天下になります。野外採集はとても楽しく、夢中になり気がつかないうちに水分や塩分がどんどん失われていきます。それらが不足してくると熱中症などを引き起こす原因にもなりますので、注意が必要です。こまめな水分補給、塩分補給を心がけるようにしましょう。

私がよく持っていく補給用品です。

こまめな水分&塩分補給は絶対必要です。

如何でしたでしょうか?上記が私が採集に持っていく際の主な道具類です。勿論、脚立などは持っていくことも大変なので、そこは個人のお好みで・・・。しっかりと安全対策をして、野外採集を楽しみましょう。(^^)/

※上記採集用具はあくまでShiho個人のお勧めです。ご参考程度に読んで頂ければ幸いです。m(_ _)m

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

先日、累代飼育の限界について私的な考えをご紹介しました。

私の過去の具体例を挙げ、それに基づいて私の考え方を書いてみたのですが、初心者の方々にとってはあまり内容が分からない部分もあったかもしれません。

今回はちょっと順序が逆になってしまうようで今更ですが、インラインブリードとアウトラインブリードについて簡単に分かりやすくご紹介してみたいと思います。

【インラインブリード】

同種による同血統の同兄弟同士♂♀の配合で次世代を作ること

<メリット>

兄弟がゆえ、遺伝子が似通っており、体型や体長が遺伝する確率が高くなる。

大型や良型&極太個体の特徴を、子孫に受け継がせたい時には非常に有効とされる。

良型のホペイ:インラインブリードだと形も遺伝しやすくなる

<デメリット>

兄弟同士の配合がゆえ、血が濃くなってしまい、蛹化不全、羽化不全、奇形、産卵数減少などの障害が出やすくなる。累代を重ねれば重ねるほど、この現象は顕著に表れてくる傾向が強くなる場合がある。

羽化不全により羽が割れてしまったヒルスシロカブト、すべての個体が血の障害だけとは限らないが、インラインブリードで累代を重ねていくことにより、その確率は多くなっていく傾向が強くなっていく。

【アウトラインブリード】

同種による異血統どうしの♂♀の配合で次世代を作ること

<メリット>

異血統ゆえ、血の障害が起こりにくくなり、蛹化不全、羽化不全、奇形、産卵数減少などの障害が出にくくなる。

健康な個体を作出するにはこの方法が一番有効だとされている。

<デメリット>

血の入れ替えによって、全く別の親の遺伝子同士が配合されるので、どちらかの親片方の特徴を持った個体が出にくくなってしまう。

気に入った親個体の型を子に伝えようとしても、片方の伴侶が別血統ならば、親の型を受け継ぐ力は1/2となり、確率は下がってしまう。

アウトラインブリードを続ければ続けるほど健康的にはなるが、型を子孫に伝える力は弱くなってしまう。

如何でしたでしょうか?

インラインブリードとアウトラインブリード、どちらにもメリット、デメリットがあります。

健康な個体をと考えるならば、間違いなくアウトラインブリードですが、実際は親の型を子供にも伝えたい、飼育している虫が1ペアしかいない、等の理由でインラインブリードの方が多く行われている傾向があります。

なかなか難しい問題かとは思いますが、血が絶えてしまっては意味が無くなってしまいますので、適度なインラインブリードを行った後にはアウトラインブリードによって血の入れ替えを行うのが無難かと考えます。

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

2016年5月12日

カテゴリー

- カブトムシ ペアリング

- カブトムシ幼虫飼育

- カブトムシ産卵

- カブトムシ羽化

- カブトムシ蛹化

- クワガタ ペアリング

- クワガタ カブトムシ用語集

- クワガタ幼虫飼育

- クワガタ産卵

- クワガタ羽化

- クワガタ蛹化

- 予備知識

使用したアイテム

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

日記のレスに毎度おなじみtakeruさんより以下の質問レスがありました。

1点目はヘラヘラの産卵に関してですが、現在複数の産卵セット(衣装ケース)を組んでおります。

その中の一つがメスの潜りが悪かったので1サイクル目は3週間見ようと思っていたら約2週間経った昨日産卵セットの中でブンブン飛び回っておりました。これは既に生む場所が無いと考え割り出して良いのでしょうか?

【参考画像:潜らず上部にいる国産カブトムシ♀】

takeruさん、いつもレスありがとうございます。

なるほど、♀が潜らないという事ですね。

実際虫の気持ちなので、ハッキリとした明確な答えは分かりませんが、私ならばこう考えてしまいます。

・しっかりと交尾が成立していない。

ハンドペアリングしているならば問題ないですが、同居ペアリングで実際に交尾を確認していなければ、もう一度しっかりと交尾をさせる必要があるかもしれません。

・♀が環境を気に入らない。

マットの固める部分が少ない、マットの水分量が少ない、管理温度が低い、もしくは高すぎるなどの原因より♀がその産卵環境を気に入らず潜らないという事はあります。もし当てはまる箇所があるならば改善をした方がよいかもしれません。

・交尾は成立したが、実際まだ♀の成熟が足りない

♀の成熟が足りないと産卵する気が無い場合があるので、産卵しない事があります。

しかし飛び回っているのならば、熟成はしていると思っても良いと思います。

そう考えるとこの線は薄いですが、一応考えられる要因の一つとして。。。

・単なる産みしぶり、環境に慣れている途中

どの虫でもそうですが、環境に慣れるまでには結構な時間がかかるものがあります。

2週間ほど程度ならよくあります。私が過去にセットしたヘラクレスやクワガタ種など、1ヶ月経ってようやく潜り、産み始めました。原因は分からずじまいです。なので、まだそこまで慌てる必要はないかと考えます。

・既に多数産卵していて、産む場所がない

これはtakeruさんが思っていることですね。

産卵セット開始して、すぐに潜り、そして2週間後に久しぶりに見かけた時に飛んでいるというのならば、一度潜り、ある程度の産卵を済ませている可能性もあります。

通常産卵モードに入っている♀ならば、マット上に上がって来ても栄養補給をしたらまた潜り、産卵活動を再開することが多いです。今現在飛び回っているという事ですが、上がって来た♀が飛ぶ行動をするのはよくあります。

しかしこの状態が長く続くようならば、おっしゃるようにもしかしたら産む場所が確保出来ないのかもしれません。その場合は一度産卵セットを解除して、採卵をし、新たに産卵セットを組み直した方が良いかと思います。

もう一つご質問がありました。

2点目はクワガタの蛹化目前の暴れに関してです。

ニジイロクワガタ等の暴れは有名で我が家でもレッド・グリーン・ブラックの3系統全てで大暴れ(菌糸ボトルが全てマット化)からの蛹化羽化となっており苦笑い状態です。まぁニジイロはサイズとか気にしていないので暴れても全然平気なのですが、問題はタランドゥスやギラファです。

タランドゥスやギラファも蛹化目前の暴れがかなり酷く、特にタランドゥスが青カビ発生の為全頭ボトル交換しましたら大暴れの末いきなり蛹化…折角の大型期 待の幼虫がかなり小さくなってしまいました。ボトル交換が蛹化のスイッチを押した可能性が高いですがShihoさんは実際暴れが何日続いたらマットに交換しておりますか?その基準やマット交換の際に気をつけること等ございましたら教えて下さい。

幼虫の暴れの問題ですね。なるほど。

3令後期における菌糸ビンの交換はタイミング的に非常に難しい事が多いです。

クワガタの幼虫は蛹化前になると通常ある程度は暴れます。

中には暴れの大きい種や個体も存在します。

この時、慌てて菌糸ビンを交換してしまうのはあまり良い傾向とはいえません。

私の場合、10日位程度ならば暴れていてもそのままにしておきます。

なぜならそこで慌てて新しい菌糸ビンに投入したところで、また同じことを繰り返して、更に幼虫が縮んでしまうと考えるからです。

こういう時には菌糸ビンは交換せず、少し管理温度を低めにして幼虫が落ち着くのを待ちます。

しかし低すぎるのも良くはありません。

今の管理温度からマイナス3~5℃程度といったところでしょうか。

マイナス5℃はちょっと低いかな・・・。これで幼虫が落ち着くのを待ちます。

しかしtakeruさんのように青カビ等が発生してしまった場合には、また話が違ってきます。

【参考画像:菌糸ボトルに蔓延した青カビ】

青カビが菌糸ビン全体を覆う様に広がっているならば、幼虫の縮むのは覚悟の上で、交換したほうが良いと考えます。

その場合、菌糸ビンには入れないで、マット、出来る限り微粒子系のマット:弊社の商品ならば「くわマット」がお勧め:に入れるのが好ましいです。

また水分も適度にきっちりふくませてやると、その後の蛹室の作成がとてもスムーズに行き、その結果縮みが少なくなることがあります。

しかし例外があります。

ギラファノコギリ幼虫は菌糸でもマットの環境でも大丈夫ですが、タランドゥス、レギウス等に関してはカワラ菌糸の方が良いとされています。

タランドゥス、オウゴンオニ等の場合は新しいカワラ菌糸へ

なので、ギラファノコギリの場合は、マットに入れ替え、タランドゥスの場合は大幅な縮みの可能性はあるがカワラ菌糸に交換するのが無難だと考えます。

まとめると

菌糸ビン内に問題が無く、暴れた場合

・まずはそのまま見守り、そのまま蛹化を見守る。

・あまりにも暴れが長期間(10日位以上)続くようならば、まずはそのまま交換せずに低温管理してみる。

・それでもまだ1週間位以上暴れが止まらない場合には、微粒子系のマット(水分もきちんと含ませる)に交換してみる。

・ただし例外もあり、タランドゥス、レギウス、オウゴンオニなどのカワラ菌糸で育てる種類は、そのまま新しいカワラ菌糸に交換してみるが多少の縮みは覚悟するしかないと考える。

菌糸ビン内に青カビ発生などの問題がある場合

・直ちに交換する。

その場合、タランドゥスやレギウス、オウゴンオニ等のカワラ菌糸主流で育てるものに関しては、そのまま新しいカワラ菌糸ビンに交換する。

通常のマット飼育でも大丈夫な種(ギラファやニジイロ等)は新しい菌糸ビンではなく、微粒子系のマット(水分もきちんとふくませる)に交換させてやる。

このような感じで対処してやると良いかと思います。

takeruさん、如何でしたでしょうか?

なかなか文章で表現するのは難しいので、伝わりずらいかもしれません。

もしその場合は、タイミングがあえばお電話でも質問対応しておりますので、月夜野きのこ園宛にご連絡頂ければ幸いです。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

飼育日記担当:Shiho

使用したアイテム

先日の日記のレスにacroさんより以下の質問がありました。

<acroさんんからの質問>

私は、国産オオクワガタをメインに10数年ブリードをしています。

累代による血が濃くなって起こる弊害を防ぐため、基本的にF3になったら血縁関係のない系統とアウトラインにしてCBF1にするようにしています。

しかし、せっかく血を入れ替えたにもかかわらず、CBF1にした途端に、やたらにメスが多く羽化(酷いときはオスの4倍くらいメスが羽化)したり、羽化不全が発生したりして、むしろ逆効果な結果になってしまうことが何度かありました。

F3の時にはこれと言った問題は発生していなかったにもかかわらずです。

この様な結果になった系統は、兄弟に大きな個体が羽化していても、それ以上、累代を続けない様にしてきましたが、

もし、そのままF2・F3とブリードした場合、「やたらにメスが多く羽化する、羽化不全が発生する等」は継承されてしまうのでしょうか?

気にせず累代を続けても問題はないのでしょうか?

累代が進むと「メスが多く羽化する」や「羽化不全が多くなる」等と言う話は聞いたことがありますが、全く逆なこの現象がなぜ起こるのか長年の疑問です。

Shihoさんは、この様な現象が起こったことはありませんか?

ご意見を是非お聞かせください。

なるほど、累代飼育の問題ですね。

実は累代飼育については2008年頃にその時よくレスを入れてくれていたカシンさんという方と話し合った経験がございます。

その時のお話に、その後現在までに感じたことを加えて、「累代飼育の限界」についてあくまでShihoの考え方になってしまいますが、ご紹介して見たいと思います。

文章的には過去の日記記事と重なる点が多いと思いますが、ご理解&ご了承頂ければ幸いです。

「累代飼育の限界」

【参考画像:良型血統のヘラクレス・ヘラクレス】

【参考画像:良発色タイプのパプアキンイロクワガタ】

<私:Shihoの過去の経験談と考え>

私は良型血統のH・ヘラクレス(角太タイプ)とパプキン(良発色タイプ)、オオクワ(アゴ太タイプ)を持つ機会に恵まれ飼育したことがあります。

一度良血統の個体を入手してしまうと、どうしてもその血統を固定化させ更によい個体を羽化させたくなります。そのためにはよい素質をもったもの同 士、いわゆる兄弟同士で掛け合わせるのが良いとされています。

しかし良い素質を受け継ぎやすい分、血が濃くなってしまうというリスクも背負います。

これもF5辺 りまでなら何とか影響も薄いのですが、F6以降になってくると次第に影響が出始めます。私はこれをヘラヘラやパプキンで体験しました。

ヘラヘラの場合はかなりの極太タイプだったので、あまり外部の血を入れたくなかったのもあって、純粋に兄弟のみのインライン交配でF5までは普通に大丈夫でした。

産卵も羽化もそこまで気にする事は無かったです。ただF6を過ぎたあたりからし次第に産卵数が減少したり、奇形(羽化不全や蛹化不全)が目立つようになりました。

やはり純血のインラインブリードではF5位までが限界なのか、と感じた私は当時気に入っていた血統のあるパプキン(パプアキンイロクワガタ)で試してみる事にしました。

そのパプキンの血統はかなり良い色(♂モスグリーン、♀バイオレットもしくはパープル)の系統でした。パプキンは羽化してからの成熟~交尾~産卵~幼虫期間~羽化までのサイクルが他の種と比べても段違いに早い事もあって、累代飼育の経過を見るには最適でした。

まず、F4位まで色合いの良い親虫で煮詰め、インラインブリードによってほぼ色合いを固定化させました。

その後、固定化したものを枝分かれさせ、それぞれの累代を伸ばし、イトコやハトコの段階で掛け戻すようなやり方で行いました。

この方法は結構効果がありまして、その後もその方法を繰り返して、そこそこ累代が続きました。

掛け戻した時点で 純粋なインラインブリードではなくなるので、F値でカウントするのは無理があるかもしれませんが、最初の血統からカウントしたと考えれば、累代でいうと15代近くはいったと思います。

しかしそれでもやはり最終的には全く産卵しなくなり羽化不全がかなり多発しました。いくら累代を枝分かれさせても累代を行うのは難しいのだろうかと感じました。

自然界においてはクワガタ&カブトムシの同血統の同兄弟同士が交尾を行う可能性はかなり低いと思われます。仮に1代偶然的にあったとしても2代連続で続いている事はほとんどないのではないかと考えます。

毎回違う血統が交配しているのですから、それゆえ血の濃さによる障害もないのでしょう。

ここで私の考えです。本当にただの考えです。確証は全くありません。根拠もありません。

もし1~2代でも同兄弟同士で交配してしまったら、少なからずその個体はやはり外見上では見えなくても遺伝子的に弱くなっているのではないでしょうか?

それゆえ、F4辺りから慌てて血の入れ替えを行ったとしても、既に見えない所で障害が出ているのではないかと・・・。

しかもその交配相手がワイルド個体ではなく、同じくある程度累代のあるクラスだとすれば、その時点でその相手も何かしら遺伝子的に弱くなっているのではないかと・・・。

血統的には何もつながりのない個体だとしても、それぞれの個体同士が遺伝子的に弱ってきている血統であるために、その後の累代飼育で早い段階で障害(羽化不全や蛹化不全、産卵数減少)が出てしまうのではないでしょうか??

・・・・・・・・・・・と、ここまで書いていたのですが、少し調べてみました。

すると、近親交配に関するデータに「劣性遺伝子」と「優性遺伝子」なる単語が目につきました。

簡単にいうと、近親交配による血のタブーは「劣性遺伝子」を多くもっている為に障害が出て来てしまうということらしいです。

ただ、累代を重ねれば必ずしも「劣性遺伝子」が多くなっていくわけではないようです。逆に「優性遺伝子」を伝える可能性もあるらしいです。

しかし「劣性遺伝子」を持った相手同士が交配して、それが次世代に伝われば、その影響が出てくるということらしい。

原点となる親同志が「劣性遺伝子」を持っていれば、それは累代を重ねれば重ねるほど「劣性遺伝子」が多くなり、そして伝わりやすくなり、影響が出始めるということらしいです。

そう考えると、もしかすると上記で私が思っていたように、累代が1~2代進んだ個体がもし「劣性遺伝子」を多く持っていれば、それはその後血の入れ替えを行ったとしても、相手によっては「劣性遺伝子」が更に多くなる可能性があるかもしれないということなのではないでしょうか??

しかしネットで調べてみると、F20以上累代を重ねていても影響が全く出ていないという方もいらっしゃいました。こういう方は累代を重ねても「劣性遺伝子」が出て来ていない、あるいは影響を及ぼすほど「劣性遺伝子」を持っていないということになるということでしょうか・・・。

う~ん、調べれば調べるほどに難しいです。

調べると意見は星の数ほどあり、皆様のご意見も様々です。

しかし、少なからず共通していることは、やはり累代飼育を続けると少なからず「劣性遺伝子」の影響が現れる可能性が高くなってしまうということだと感じました。

相手になる個体が「劣性遺伝子」を多く持っているかどうかなんて、見た目からは全然分からないと思います。

それゆえ、「劣性遺伝子」を持っている可能性が少しでも少ないと思われるワイルドに近い累代の浅い個体を相手候補に選ぶことが良いのかもしれません。

でもそうすると、累代で強調したいと考えている親の特徴は受け継がれにくくなってしまうと考えられます。まさに一長一短です。

しかし落ち着いてよく考えてみると、私達人間は自身の都合で良型や極太を受け継がせようと、インラインの累代飼育を考えますが、それは自然の理に反することになっているのかもしれません。

難しい問題ですよね・・・。

<♀が多く羽化する問題>

またもう一つの「累代を進めると♀が多くなる」の質問ですが、う~ん。正直こちらも明確な答えは難しいです。

しかし♀の偏りは私にも経験があります。

血の入れ替え後の累代個体ではなく、純潔の累代F3~4程度だったのですが、サバゲノコギリとユーロミヤマ(ケルブス)で経験しました。

サバゲノコギリは30頭程いて、2♂28♀

ユーロミヤマ(ケルブス)は20頭いて、0♂20♀

という結果でした。

その時は「何でこんなに偏るんだ?」と思いました。

勝手な理由付けとして、もしかすると、「♀殺しが多いから♀の方か多く羽化するのか?」などと思っていましたがそこまでは深く追及はしませんでした。

サバゲノコギリはいつも♀の羽化が多いのは事実ですが、ケルブスに関してはこの時以外は普通にバランスよく♂♀羽化してくれましたので、たまたまなのかな~とスルーしてしまった事があります。

それ以外は極端な♀の偏りはなかったと記憶しております。

これは勝手な推測ですが、「血の濃さによる根絶を恐れた種の本能的感覚が、♀を多く産ませることによって、少しでも多く産卵し、絶滅を防ごうとした防衛反応ではないのだろうか」・・・・・・・・・・・と私的に考えてしまったのですが、全く根拠はありません。

やはり分からないというのが正直なところです。

如何でしたでしょか?acroさん。

結局、どれも明確な答えは出せず、ごまかしたみたいな回答になってしまったようで本当に申し訳ございません。少しでも参考になれば幸いです。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

飼育日記担当:Shiho

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

クワガタ、カブトムシを飼育していて、同じ兄弟同士の配合で次世代を作出しようとする際に、♂と♀の交尾可能なタイミングが合わず、繁殖が難しくなってしまったケースが良くあります。

いわゆる♂と♀の羽化のタイミングが同時期に合致しない事、そのことを私達は

羽化ズレ(うかずれ)

と呼んでいます。

今回はその羽化ズレをいかに少しでも防止するか、あくまでも私:Shihoの個人的な考え方&やり方では御座いますが、その対策方法等をちょっとご紹介してみたいと思います。

ブリードもの(養殖もの)においては、同じ環境&エサで飼育した場合、♀が♂よりもかなり早くに羽化してしてしまう場合があります。

特に♂が大型に成長するようなものについてはかなりのズレが生じるようです。(例:オオヒラタクワガタやヘラクレス等)

この場合の対策・・と言ってよいのか分かりませんが、私は以下の方法をとることがあります。

①温度差のメリハリをつける事

幼虫飼育時、♂♀の判別が出来るようになったら♂と♀の飼育環境の温度設定に差をつけるというやり方です。

♂を高めの温度の所に置き、♀を低めの所に置く

【具体例】

オオクワガタ♂:25℃管理

オオクワガタ♀:20℃管理

幼虫飼育の場合、管理温度の変化をつけることによって、幼虫の成長曲線は多少なりとも変わってくる傾向があります。

この方法を取ると、高温の場所に置いた幼虫は早く成長し、低めの幼虫はじっくりと時間をかけて成長し羽化する傾向があります。これを逆手に取って利用したのがこの方法です。

※置き方によっては上と下の部分でかなり差が出る場合もある

しかしこれにはデメリットも存在します。

♂を高温でいち早く羽化を急がせた場合、♂の羽化体長はそこまで伸びません。あくまで繁殖専用の♂を作るという意味合いが強くなるような気がします。

体長よりもまずは次世代へのバトンタッチを優先を考えている方には良いかもしれません。

②孵化日の違う♂♀で繁殖を考える

早くに孵化した♂幼虫と、遅くに孵化した♀幼虫で羽化までの時間の差を合わせる

【具体例】

♂幼虫:1月に孵化~10月に羽化

♀幼虫:4月に孵化~10月に孵化

このような感じです。

これは同種であれば別血統(違う親♀)でもよいですが、その場合アウトラインブリードになってしまいます。

血の混濁などを考えると、本来はアウトラインブリードの方が望ましいのですが、同じ親♀(インラインブリード)でやるとすれば、産卵のセット時期をずらし、1回目の産卵セットと2回目の産卵セットの時期をずらすと良いでしょう。

ただ同じ親♀だと寿命もありますので寿命の短いものだと時間をずらした再セット方法は結構厳しい場合がありますので飼育する種類によっては注意が必要です。例を挙げると、パプキン等がそれに当てはまると言えるでしょう。

③♂♀幼虫を同じ容器内で羽化させる(多頭飼育)

※多頭飼育とは一つのケースで複数の幼虫を育てる事

これは昔から言われている方法のひとつですが、幼虫は複数での多頭飼育の場合、近くの幼虫が蛹化の準備を始めると、それに反応して自分も蛹化の準備を始めるという説です。

幼虫同士が同じ容器内で会話とは違う違う信号を出し羽化を合わせているとい説があります。

私もこの方法をやってみた事がありますが、正直実際には上手くいくものと、いかないもの、結果的にはバラバラでした。

しかも残念だったのは羽化時期が合った♂はかなり小型ばかりが羽化してしまい、ボリュームのある♂を求めるにはちょっと厳しい結果になりました。

上記の結果を見て思ったのは、本当は♂♀幼虫が信号を出して羽化を合わせているのではなく、小型の♂ばかり羽化してしまうから偶然にも♀との羽化時期が合ってしまうのではないかということでした。

この件に関してははっきりとしたことは断言出来ないという事が正直な感想です。

如何でしたでしょうか?

今回羽化ズレ対策の具体案として、3つのやり方を書きました。

正直なところ、上記のやり方を実践すれば、絶対うまくいくとは言い切れません。あくまで私が行っているやり方ですので、ご参考程度に聞いていただれば幸いです。

また本当ならば同血統、同兄弟同士の交配、いわゆるインラインブリードはあまりお勧め出来ません。

好みの形を子孫にも維持(遺伝)させる為にはインラインブリードはとても有効な手段ですが、近親交配なので血が濃くなってしまうというリスクがあります。

同血統同兄弟同士で累代を重ねていくと、どんどん血が濃くなりますので、蛹化不全、羽化不全、産卵数減少などといった障害が次第に多くなってきます。

健康をまず第一に考えるならば異血統、異兄弟同士のアウトラインブリードが無難といえるのではないでしょうか。

ご参考程度に聞いて頂ければ幸いです。

使用したアイテム

少し前になりますが、国産ミヤマクワガタの産卵セットの割り出しを行いました。

今回はその時の結果と様子をご紹介してみたいと思います。

【ミヤマクワガタ参考画像♂72mm】

【飼育種】

和名:ミヤマクワガタ

学名:Luxanus maculifemoratus

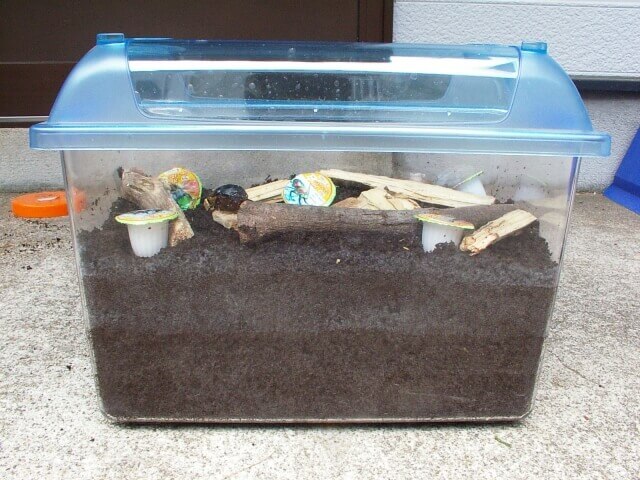

<産卵セット時の方法>

※野外品の♀を利用した産卵セットのご紹介になります※

【累代】

天然ものWD♀を使用

【お勧めの容器】

クリーンケースL

【水分量】

手でぎゅっと握って団子が出来て、かつ水が染み出ない程度

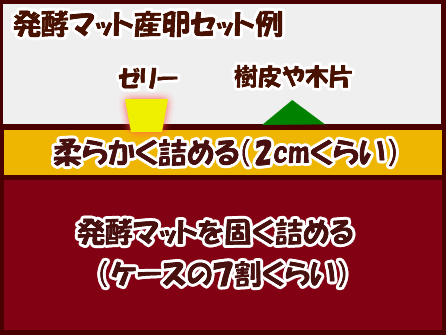

【マットの詰め方】

ケース底面7割程度固く詰めて上部3センチはフンワリと。

【設定温度】

18~20℃前後(※重要)

セット方法を図示するとこのような感じです。

次に実際に割り出しの時の様子をご紹介したいと思います。

<割り出し時の産卵結果の様子>

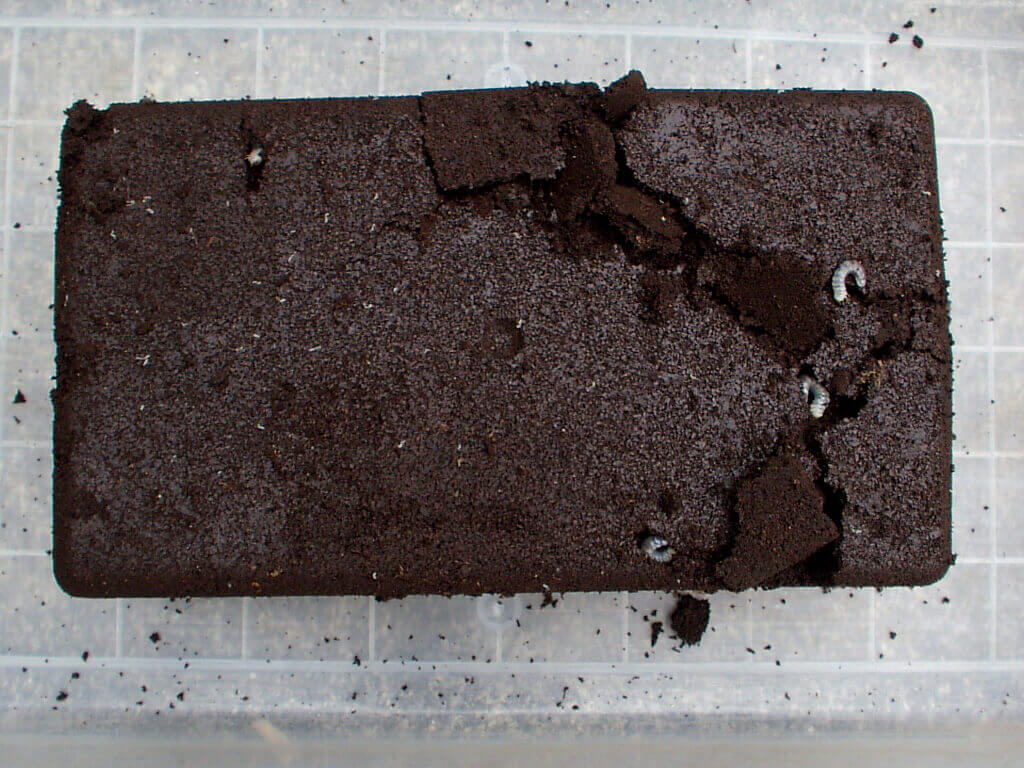

産卵セットのケースのフタを外した様子です。

この時点で産卵セット開始より約4ヶ月経過しております。すでに♀はご臨終になり、ゼリーケースもボロボロです。

頑張ってくれたミヤマ親♀です。合掌・・・。

本来ならば2ヶ月程度で割り出しても良いのですが、既に親♀の死亡を確認しており、その時のマットの状態も良かったため、卵での回収を避けたいのもあって、しばらくそのまま保管していました。

親♀が死亡しているのを確認してから2ヶ月は経過しているので、最後に産んだ卵も既に孵化していると考えられます。

ケース側面に幼虫の姿が見えます。

衣装ケースに産卵セットをひっくり返しました。

幼虫の姿がちらほら見えます。

令数は2令ですね。

国産ミヤマクワガタのお顔!

いい面構えです。迫力満点です!!

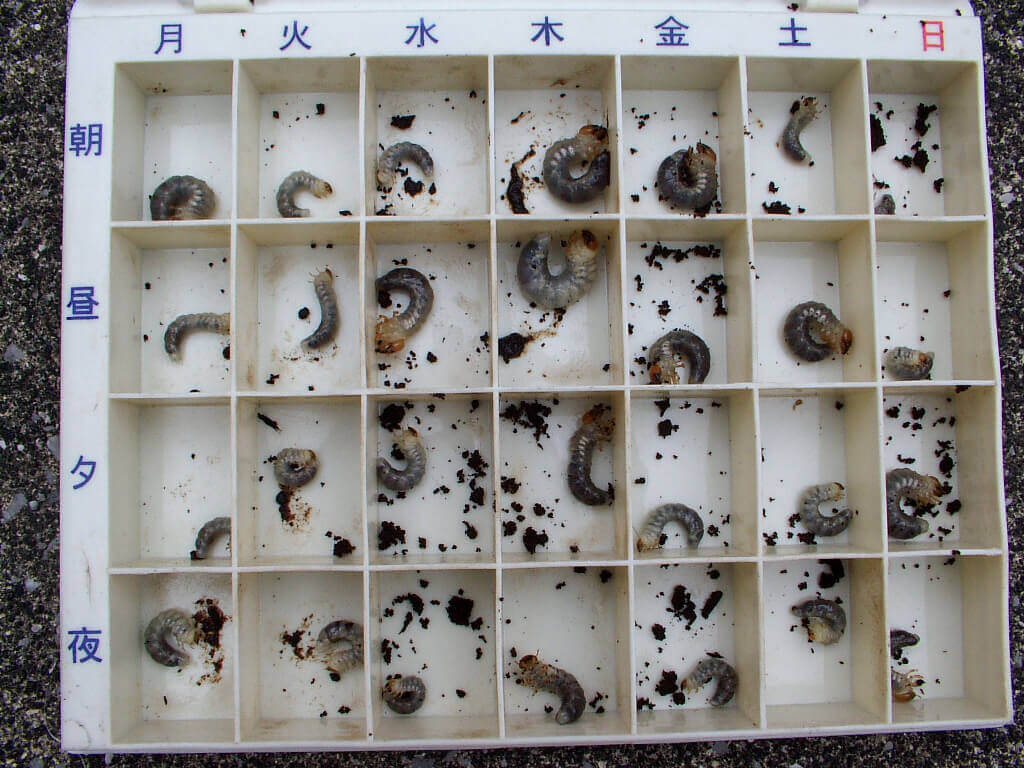

次々にマットより回収されました。

気になる結果ですが、今回このセットからは、

<産卵結果>

幼虫41頭

幼虫41頭を回収することが出来ました。

41頭の内、1令と2令の割合は2:1くらい。1令の方が多かったように思えます。

<全体の感想>

今回ミヤマクワガタの産卵セットを割り出し、41頭と沢山の幼虫を回収することが出来ました。幼虫はどれも元気いっぱいでさわっていると噛みつきに来るものもいました。

上記でも書きましたが、1令の方が2令よりも多かったことから、親♀は終盤にかけて産卵を頑張ってくれたようです。

本当にお疲れさまでした。感謝感謝です。(^^)

使用したアイテム

飼育日記をご覧の皆様、担当のShihoです。

勝手ながら先週1週間ほどお休みを頂きまして、九州の熊本地震で被害にあった知り合いの応援に行っておりました。

お時間を頂けたおかげもあって、まだ完全とは到底言えませんが、少しは力をお貸し出来たのではないかと思っております。

またその間、飼育日記の更新が遅れました事を深くお詫び申し上げます。

本日はとりあえずご報告までとなりますが、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

飼育日記担当:Shiho

使用したアイテム

先日の日記のレスで、kabutomusiさんより2つの質問があったのですが、その内の一つを見逃していました。

集まるのはやはりクヌギの木なのでしょうか?

kabutomusiさん、スミマセンでした。

カブトムシの採れる時期の記事を書くのに集中して、こちらの質問を見逃していました。改めて今回の日記にてご紹介させて頂きたいと思います。ご了承下さいませ。

まずは虫の紹介から、

【参考画像:本土産カブトムシ♂個体】

和名:カブトムシ

学名:Trypoxylus dichotomus

国産カブトムシ、ここでは本土産カブトムシについてご紹介させて頂きたいと思います。

ご質問のあった「国産カブトムシが集まるのはクヌギの木だけでしょうか?」のご質問ですが、いいえ、そんな事はないというのが回答です。

国産カブトムシは非常に食欲が旺盛で、食べられるものがあれば、貪欲に探し出します。

木の樹液だと、

クヌギ、コナラ、ミズナラ、ハルニレ、アキニレ、ヤナギ、ヤシャブシ、カシワ、アベマキ、イタヤカエデ、ケンポナシ、アカメガシワ、タブノキ、アラカシ、シラカシ、スダジイ、ユリノキ、オニグルミ、サイカチ等 があります。

クワガタ、カブトムシの採れる木と言うと、すぐにクヌギの木を思い浮かべてしまいますが、実際には上記のように集まる木は沢山あります。

<カブトムシが集まる木:代表例>

その土地土地や環境、そこに生えている木等によって違いはありますが、カブトムシは発酵臭が強い木程多く集まります。

そういった意味ではクヌギの木の樹液は発酵し易く、また臭いも強力なので引き付ける力が強いのだと思います。

私が採集をするフィールドでは、クヌギ、ハルニレ、コナラ、シラカシ、アカメガシワ、タブノキ、スダジイの木が同地域に生えているフィールドがありますが、ここではクワガタ、カブトムシのほとんどがクヌギとハルニレの樹液に集まっています。

勿論、アカメガシワやコナラなどでも樹液は出ているのですが、クヌギとハルニレの樹液の発酵臭が強すぎるので、それらの木には集まりにくくなっているのです。

逆にアカメガシワやコナラしかないフィールドでは、これらの木に集まっているのを見かけます。

またカブトムシは食欲が旺盛なので、木の樹液以外にも集まる事があります。

例えば、イヌビワの実、熟したトマト、熟したトウモロコシ、畑の果物(ミカンやスイカ等)にも集まってくることがあります。

如何でしたでしょうか?

国産カブトムシはとても食欲が旺盛ですので、クヌギの木以外でも上記で紹介したような木があれば集まっている可能性もあります。

ただ上記でも書きましたが、生えている木等は地域や環境によって異なります。お出かけになられるフィールドを観察し、何の木があるかを認識しておくと採集時に役立つと思います。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

先日の日記のレスにkabutomusiさんより以下の質問がありました。

カブトムシはいつ頃から採れますか?

kabutomusiさん、レスありがとうございます。

国産のカブトムシには亜種としてオキナワカブトムシ、クメジマカブトムシ、コカブトムシ等が存在しますが、今回は一般的な国産本土カブトムシについてご紹介してみたいと思います。

【本土産カブトムシ】

【参考画像:本土産カブトムシ♂個体:レッド色タイプ】

和名:カブトムシ

学名:Trypoxylus dichotomus

【採集時期】

7月中旬~9月中旬

※ベストシーズンは7月下旬~8月中旬

<Shihoの2015年度のカブトムシ採集実績>

★★ 初採集:8/7 ★★

2015年度、最初に採集したカブトムシです。

最初の採集は8/7でしたが、この年は他の例年と比べるとちょっと遅いと感じました。例年ならば7月中旬位よりぽつぽつ見かけ初めるのですが、2015年度は私が採集するフィールドでは出会いが少し遅かったです。

★★ 最後の採集:9/24 ★★

2015年度、最後に見かけたカブトムシです。

頭角が曲がっている♂個体です。この個体は見かけただけで実際には採集しませんでした。

この時には一緒に♀も見かけました。

この位の時期になると♀のほとんどが産卵するために産卵場に移動していることが多いので、なかなか珍しいと感じました。

★★ 2015年度採集の最大個体 ★★

2015年度に採集したカブトムシの中で最大値だったのが上記の個体でした。

サイズは♂86.8mm

採集日は9/7です。

このサイズより明らかに大きいと思うサイズの個体も採集したのですが、その時は計測しなかったので結果分からず。しかしこの個体もなかなか立派です。

冒頭でも書いていますが、本土カブトムシの場合、7月中旬~9月中旬頃に採集が可能です。数的に一番多く見かけるのは7月下旬~8月中旬頃です。

勿論、お住まいの地域等によって多少前後はあると思います。

昨年の例で言えば、6月初旬頃に既に採集したという話も聞きました。あくまでも参考として聞いて頂ければ幸いです。

最後に2015年度に野外フィールドで出逢ったカブトムシ達の画像をまとめてご紹介してみたいと思います。

ハルニレの樹液をお食事中

ハルニレの木に付く小型のカブトムシ♂

ハルニレの樹液でお食事中のカブトムシ♀

アカメガシワの樹液をお食事中

9/4採集:大型のカブトムシが沢山

如何でしたでしょうか?kabutomusiさん。

採集時期をご紹介しましたが、お住まいの地域の環境によって異なる場合がありますので、あくまでもご参考程度に聞いて頂ければ幸いです。

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

春到来シリーズのパートⅡです。

今回はちょっと近場のクワガタ採集が可能な場所に行って、今年の木々達の様子を見て来ました。

【クヌギの木】

4月初旬現在のクヌギの木の様子です。

【クヌギの葉】

まだ葉っぱも小さく柔らかいです。

色も薄く透き通るような感じがする葉です。

【コナラの木】

コナラの木です。

こちらの葉達もまだ柔らかく小さめです。

【コナラの葉に集まる虫達】

コナラの葉の裏側に虫達の姿がありました。

何の虫か分かりませんが、クワガタ達より一足早く活動を始めているようです。3匹がきちんと整列しているようで、可愛らしさを感じました。

【ミズナラの木】

ミズナラの木です。

クヌギやコナラと違い、ミズナラの葉はしっかりと大きく育っていました。

【大きなクヌギの木】

こちらは大きなクヌギの木です。

結構な大きさがあり、7~8m位はあるでしょう。

また、この木には大きなウロ(穴)があります。

【大きなクヌギの木のウロ】

ウロの中を覗いて見ました。

お分かりでしょうか?濡れている部分が樹液です。

樹液は出ていましたが、残念ながらクワガタの姿はありませんでした。

この木では、最盛期になるとコクワガタ、ヒラタクワガタがよく入っています。

如何でしたでしょうか?

今年になって初めてフィールドを訪れてみましたが、木々達も樹液も出て、なかなかいい感じで動き出しているようです。

もうあと少しすれば、寒さに強いコクワガタやオオクワガタなどが先んじて活動を始める事でしょう。

【桜の木】

この辺りでも桜の花が咲き誇っています。

とってもキレイですよね、マイナスイオンを感じるような気がしました。

今年も野外採集(昆虫採集)が楽しみです!(^^)

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

最近のコメント