4月に入りましたね~!

ここの所、20℃を超える日もあり、まさに春本番といったところでしょうか。

私の飼育部屋の周りでも様々な花が咲き始めました。

今日はそんな飼育部屋の周りに咲いている花々を撮影してみました。

花の名称は分からないものが多いです。

また名称を書いているものでも、間違ってご紹介しているかもしれません。そこの所はご理解&ご了承の上、ご覧頂ければ幸いです。

【さくらんぼの花】

毎年、結構な実をつけてくれます。

果実自体は普通サイズの大きさですが、とても甘みが強く美味です。今年も期待しているさくらんぼの木です。

【庭梅】

背もまだ低くあまり目立ちませんが、花はキレイですね~。

【ボケ】

小さいモコモコした感じの花。

赤くて可愛いです。

【ビオラ】

プランタにズラリと沢山咲いています。

小型のパンジーみたいな花で、とっても可愛く、色合いが素晴らしくキレイです。

【ハナニラ】

この花はよく分かりませんが、庭に咲いていました。

小さく白い可愛らしい花をつけていました。

【カタバミ】

名前が分かりませんでしたが、SCOTTさんよりご教授頂きました。黄色くてキレイな花です。

【キルタンサス】

こちらも名前が分かりませんでしたが、SCOTTさんより名前をご教授頂きました。ラッパみたいな形をしている変わった花です。

【ムラサキカタバミ】

この花も名前が分かりませんでしたが、SCOTTさんより名前をご教授頂きました。

名前を教えてもらって気づいたのですが、二つ上の黄色い花【カタバミ】と名前の語尾が一緒なのですね。

もしかすると色違いの同種の花なのでしょうか?

道端などでもよく咲いているのを見かけます。

【ツツジ】

満開のツツジ。

このピンク色以外に赤色も咲いています。

【ツツジの拡大画像】

めっちゃキレイですね。色合いが素晴らしい!

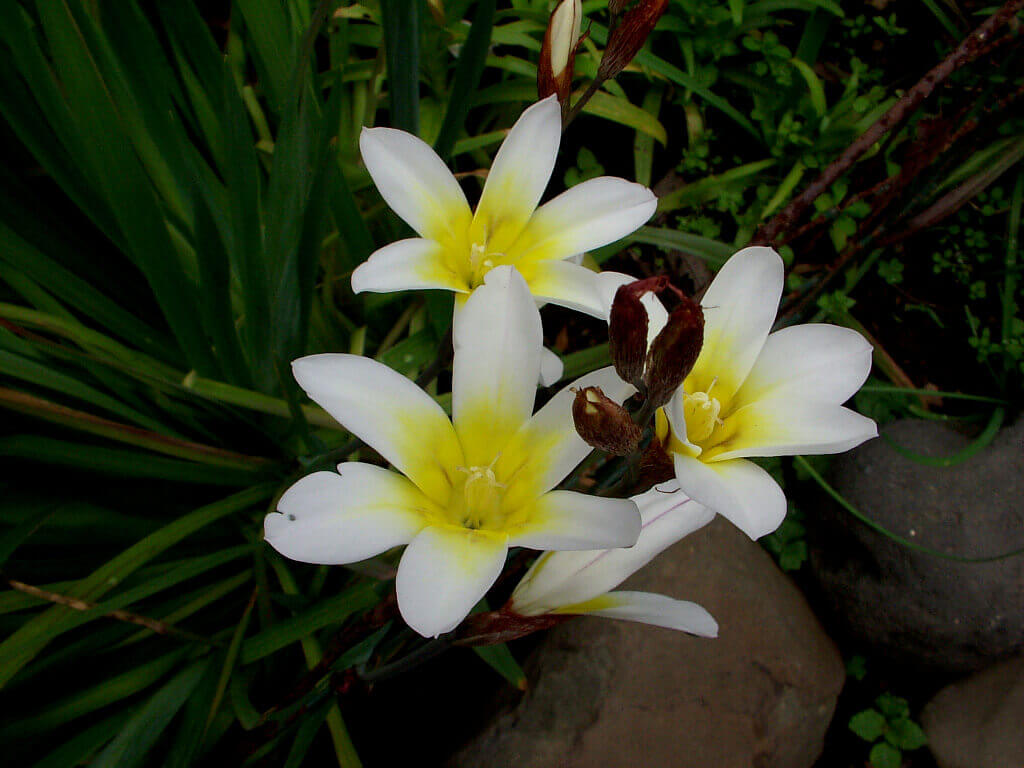

【スイセンアヤメ】

こちらも私は名前が分かりませんでしたが、SCOTTさんよりご教授頂きました。

スイセンに似ているなぁ~と思っていました所、やはり似ている名前が付いていました。白と花内部の黄色のコントラストがとてもキレイな花だと思います。

【アブロチン】

赤と黄色に分かれているチョウチンみたいな花です。

小さくてとても可愛い花です。

【ビワ】

ビワの木にも実が付き、少しずつ膨らんできました。

まだ青いですが、もうしばらくすると黄色く色づき、鳥達も集まってきそうです。昨年も結構な数がなり、頂きましたが味も良好でした。今年も楽しみにしています。

【桜】

ピントが遠くなってしまったので、なかなかキレイな雰囲気が撮れませんでした。

【桜の花びら】

花びらがすごく可愛いですね。

サクラは日本の春の花の象徴ですね。

如何でしたでしょうか?

春が来て、沢山の花々が咲き誇っております。

春が過ぎればいよいよ待ちに待った夏!!

クワカブシーズンの始まりです。

今年もまたクワカブの採集の様子をご紹介していきたいと思っております。

今年はどんな虫達に逢えるのでしょうか?

今からとっても楽しみです。(^^)

使用したアイテム

日記を書いていたり、お話をしている時に、私達はよく、WD(ワイルド)個体という言葉を使用します。

先日、お客様と話していた時に、

「スミマセン、ワイルドって何ですか?」

と聞かれてしまいました。

WD(ワイルド)、いつも何気にサラッと言っていますが、言われてみて初めて気づきました。

確かに初めてクワガタ、カブトムシに挑戦する方達にとっては、意味が分からないかもしれませんね。

WD(WILDの略)

読み方:ワイルド

まず一言で簡単に申し上げますと、

野外で活動している虫

を表します。

生体(成虫の場合)が自分の意思で地上に出て来て、活動している個体です。

一度でも人間が養殖したものは含みません。

その場合はWD(ワイルド)ではなく、また違った呼び方になります。

【野外採集時のWD(ワイルド)個体:ヒラタクワガタ】

【野外採集時のWD(ワイルド)個体:ノコギリ&カナブン】

【野外採集時のWD(ワイルド)個体:ミヤマクワガタ】

如何でしたでしょうか?

今回は月夜きのこ園でよく使用しているWD(ワイルド)という言葉の意味についてご紹介させて頂きました。

昆虫業界やブリーダー、そして数多い飼育者さんの間で呼ばれている呼び名は様々なものがあります。

勿論、突き詰めれば正式な学名的な呼び名はあるとは思うのですが、実際によく使われている呼び名とは異なるものが多いと思います。

今回ご紹介したWD(ワイルド)という言葉ももしかするとその一つの可能性があるかもしれません。

私たちは日頃、日常的に使用していますが、「本当はそんな呼び名では呼ばないんだよ」とご指摘があるかもしれません。

あくまで月夜野きのこ園で使用している言葉の一つとして参考程度に理解して頂ければ幸いです。m(_ _)m

使用したアイテム

先日の日記のレスに、採集初心者さんより以下のレスがありました。

夏が待ちきれなくて先日下見も兼ねて近くの雑木林に行ってみました。実際に行ってみると、昨日種類がなかなか分からず苦労しました。まだ葉っぱが生え揃っ ていないって言う理由もありますが、よくクワガタが取れると言うクヌギの木がわかりませんでした。何か目立った特徴はありますか?

採集初心者さん、いつもレスありがとうございます。

そうですね~、今週より4月ですものね。採集シーズンはもうそこまで来ているといってもおかしくないですよね。

ご質問のクヌギの木ですが、前にご紹介した記事と重複する内容となりますが、もう一度ご紹介してみたいと思います。

【クヌギの木】

<Shiho採集実績>

オオクワガタ、ヒラタクワガタ、ミヤマクワガタ、

ノコギリクワガタ、スジクワガタ、ネブトクワガタ

コクワガタ、カブトムシ

カナブン、アオカナブン、クロカナブン

クヌギ。クワガタムシ、カブトムシが集まる木としては全国的に最も有名な木の一つではないでしょうか?

樹皮表面はゴツゴツとしていて、肉厚。樹液も濃厚で、発酵するとかなり強めの甘酸っぱい発酵した臭いがします。この木が流す樹液は強烈で、遠くまでかなりの臭いがします。

また台場クヌギと呼ばれるゴツゴツといびつな形をしたクヌギは、人の手で伐採~成長~伐採と繰り返した為、いびつな形になり、木の穴(ウロ)が出来ている事も多く、オオクワガタやヒラタクワガタの格好の住処ともなっているようです。

上記画像は人の手が加わって形成された台場クヌギではありませんが、クヌギのウロ(穴)。中からはしっかりと樹液が出ています。こいいう場所にウロ(穴)を好んで潜むオオクワガタやヒラタクワガタ、コクワガタが入っている場合が多いです。

採集初心者さん、如何でしたでしょうか?

上記がクヌギの木の特徴、実際に採集時の様子です。

特徴の一つである長いギザギザの葉は、確かにまだこの時期で生え揃っていないかもしれませんね。樹皮がめくれていてその内側がオレンジ色をしていたら、クヌギの木の可能性が高いです。

初めて採集するのであれば、なかなか分かりずらいかもしれませんが、少しでもご参考になれば幸いです。

※ 採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

先日の日記で、幼虫の令数、1令~3令までの様子についてご紹介させて頂きました。

その令数が次の段階に上がる時、いわゆる加令(かれい)と言っていますが、その加令時の様子と注意点について今回の日記でご紹介してみたいと思います。

【加令(かれい)】

※加齢(かれい)という漢字使いもあり※

幼虫が1令から2令へ、2令から3令へと次の段階に上がる事を加令(かれい)と言います。詳しく言うと令数を加えるという意味ですね。

加令時には必ず脱皮が起こります。脱皮時の幼虫の様子を初めて見る方は「何だこれ?」と思ってしまわれる方もいらっしゃるようです。

その理由の一番は加令直後の幼虫は頭の色がほぼ半透明色(厳密には乳白色)をしており、本来の色合いをしてはいないからです。

【1令から2令に加令直後の幼虫の画像】

上記画像をご覧下さいませ。

1令幼虫から加令して2令になったばかりのクワガタの幼虫です。頭がいつものオレンジ色ではなく、体と同じような白っぽい半透明色をしています。

【通常は鮮やかなオレンジ色(※クワガタの場合)】

上の2枚の画像を見比べただけでも違いが一目瞭然ですよね。

この加令直後(脱皮直後)の幼虫は頭、体全てがとても柔らかくデリケートです。頭はまだ柔らかく色合いもついていません。色は心配しなくてもその後急速に色付き始めます。

【ほんのうっすらと色付き始めた頭部】

加令直後は頭はとても柔らかいので、まだ固いマットや菌糸などを食する事ができません。加令直後の幼虫達はほとんどが皆自分が脱皮した柔らかい殻をまずは食するようです。

その内頭が固まって来てから材やマット、菌糸等を食するようになります。

【加令直後の注意点】

ここで注意点があります。

もし産卵セットを割り出した時、この上記画像のような加令直後の幼虫が出てきた場合、その幼虫をすぐにマットや菌糸の内部に入れてはいけないと考えます。

理由は頭がまだ固まっていないためです。

頭が固まっていなければ牙もまだ柔らかく、マットや菌糸をしっかりと噛み砕くことが出来ません。なのでマットや菌糸の中に完全に入れ込んでしまっては、マットや菌糸を食べられないのは勿論のこと、更には柔らかい頭や牙が傷つく恐れがあります。

こういう場合は、マット上や菌糸の上にそっと置いてやり、自らのタイミングで潜って行くのを待つのが一番無難と言えるでしょう。

【参考例:マットの上に置かれた1令クワガタ幼虫】

幼虫は体がある程度固まると自然と自分から潜って行きますので・・・。

如何でしたでしょうか?

加令(脱皮)直後は幼虫はとても傷つきやすくデリケートです。

自然界では幼虫自らそれに対応していきますので問題は無いのですが、これに人間の手が入ってしまうと、時に必要以上の事をしてしまったりする場合がありますので注意が必要と言えるでしょう。

「加令(脱皮)直後は優しく、なるべく幼虫の意思に任せる」

そう考えて飼育されるのが無難だと考えております。

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

クワガタムシやカブトムシの幼虫を飼育している際に、よく幼虫の「令数(れいすう)」という言葉を耳にすることがあると思います。

初めてクワカブ飼育をする方にとっては意味的にも分からない方も多いと思います。今日はこの幼虫の令数についてShiho的見解ではございますが、ご紹介して見たいと思います。

令数(れいすう)

クワガタやカブトムシ等の幼虫を飼育する際に良く聞かれる言葉です。

クワガタやカブトムシの幼虫は、卵から孵化した後初めて幼虫になるわけですが、この幼虫の期間が3段階に分けられます。

幼虫は脱皮を繰り返し、その都度次の段階に入っていきます。

【クワガタ、カブトムシ成長の流れ】

卵→1令幼虫→2令幼虫→3令幼虫→蛹→成虫

【1令幼虫(初令幼虫)】

卵から孵化したての幼虫を1令幼虫、もしくは初令幼虫とも呼びます。

孵化したての幼虫はとても小さくほんの数mmしかありません。

人間でいうならば赤ちゃんの段階です。扱いは慎重にしましょう。

【2令幼虫】

1令幼虫から最初の脱皮を行い、次のステージに上がった幼虫のことを言います。

この時期からエサを良く食べるようになります。良質のエサを豊富に与えましょう。

【3令幼虫(終令幼虫)】

2令幼虫から脱皮を行い次のステージに上がった幼虫のことを言います。

クワガタ、カブトムシの場合、脱皮するのは2回(2令、3令のステージに上がる時)です。

3令幼虫は令数で言えば最後の段階の幼虫ですので、それを取って終令幼虫という呼び方をする事もあります。

1令時、2令時より期間的にも最も長い間継続するのが3令幼虫です。来るべき蛹化~羽化に向かって最終的に身体を作っている大事な時期ですので、エサをしっかりと与えてストレスを与えない管理を心がけましょう。

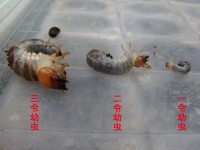

【1~3令幼虫の外見上の違い】

1令幼虫と2令幼虫、そして3令幼虫の外見上の違いですが、まず脱皮直後から頭の幅が全然違ってきます。

頭の幅、「頭幅(とうはば)」という言葉を私たちはよく使っています。

【頭幅比較:右から、1令幼虫、2令幼虫、3令幼虫】

上記画像をご覧下さいませ。頭幅(頭の幅)の大きさが令数によって全く異なるのがお分かりいただけますでしょうか?

この頭幅はその令数が次のステージに上がるまで変わることがありません。

つまり脱皮直後の頭幅がそのままその令数時の頭幅ということになります。

勿論身体は(胴回りや長さ)は時間とともにエサを食し成長していきます。

【1令幼虫と3令幼虫の身体の大きさの比較画像】

上記画像のように1令幼虫と3令幼虫ではこんなにも差が出てしまう場合があります。

つまり頭幅は令数の最初の段階(脱皮直後)で決まりますが、体の大きさはそれ以降の成長具合によって決まるといった感じです。

どのステージでもしっかりとエサを与えてきちんと管理することによって、より大型の3令幼虫(終令幼虫)になり、それが大型の蛹~成虫につながっていきます。

如何でしたでしょうか?

上記がクワガタ、カブトムシの幼虫時の令数という意味とその時の詳細です。

こうやって段階を踏まえて大きくなる姿を見て行くのは飼育者にとってはとても楽しいものですよね。と同時に自然界の神秘的なものさえ感じさせられます。まさにクワガタ、カブトムシ飼育の醍醐味の一つですね。

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

飼育日記のレスに毎度おなじみ、takeruさんより、以下のような質問がありました。

今回の質問はユダイクスミヤマクワガタに関してです。

ひょんな事から3令幼虫ペアを入手しまして、いざ飼育と思いましたが何処を探しても飼育情報が少なく困っております。

ミヤマということなので低温飼育は必須かと思いますが、それ以外の重要ポイントを教えて頂けたら助かります。

出来ましたら幼虫飼育→成虫飼育→産卵までの注意点なども教えて頂きたいです。

takeruさん、いつもレスありがとうございます。

なるほど、今回はユダイクスミヤマの質問ですね?

では、今回はユダイクスミヤマを含むユーロミヤマ種(他にアクベシアヌス、ケルブス等)の飼育方法についてご紹介してみたいと思います。

takeruさんがご質問されたのはユダイクスミヤマですが、同じヨーロッパミヤマであるケルブス種、そしてアクベシアヌス種、そして意外に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、国産ミヤマクワガタも幼虫飼育~成虫飼育~産卵まで、ほぼ同じようなやり方で大丈夫と考えて頂いても良いと思います。

まずは幼虫飼育についてご紹介してみたいと思います。

<幼虫飼育>

【お勧めのエサ】

完熟マット、くわマット、きのこマット(後々のブレンド)

【使用している容器】

800cc~1400cc程度のブロー容器、またはビン容器

※幼虫の大きさ、♂♀によって使用する容器は異なります

【えさ交換回数】

約4~5回程度(マット劣化時などは例外)

【設定管理温度】

18~20℃前後

【羽化までにかかる大体の時間】

合計12~20ヶ月程度

※♂と♀、更に個体差があります※

幼虫飼育は管理温度を除けば、比較的容易な方だと言えます。

基本はマット飼育。弊社のマットでは、くわマット、完熟マット、きのこマットで羽化実績があります。

産卵セットから割り出した直後は、産卵セット時に使用した同じマット(新しいやつ)を使用するのが良いでしょう。その後成長に従って、しっかりとした高栄養のマット(弊社のマットで言えばきのこマットやくわマット)を少しずつブレンドしていくとより大型が目指せると思います。

何度も書いていますが、ミヤマクワガタを飼育する上で一番重要なのは管理温度だと考えます。基本18~20℃前後で管理するのが良いと考えます。

高温飼育で管理した場合、幼虫期間中は落ちる個体は意外にも少ないですが、後々、蛹化前になって影響が出始める事が多かったです。いつまでたっても蛹化しない幼虫、蛹化不全、蛹化の段階で死亡する個体等が多発しました。

それを考えるとやはり通年を通して低温管理(18~20℃)の必要性があると考えます。

<成虫管理&休眠期間>

次に成虫管理です。

ユダイクスを含むミヤマクワガタの場合、個体によってはかなりの羽化ズレが発生する場合があります。

同じ同血統の同兄弟同士でも一年で羽化する個体もいれば、二年ほど経過して羽化する個体も存在します。しかも体長はほぼ差がないのにです。この原因ははっきりとは分かっておりません。

羽化をしたら、マットを深く敷いた容器に入れ、後食を開始するのを待ちます。

羽化したらしばらくの間は休眠期間となります。

この休眠の期間についてもそれぞれ個体差があり、一概にはどれ位だとは断言は難しいです。過去の経験では半年程のものや一年程のものもありました。

後食を開始するまで管理するマットが乾燥しないように注意しましょう。成虫がマット上を頻繁に徘徊するようになると後食が近づいた合図と思っても良いかもしれません。

<交尾開始時期>

後食開始すれば、約1ヶ月半程度で交尾&産卵が可能になると考えます。

その間来るべき交尾&産卵に向けてしっかりとエサを与えましょう。

特に♀には高蛋白質なものを与えてやると良いと思います。

<交尾方法>

♂♀が熟成し、時が来たら交尾をさせましょう。

やり方は

・ハンドペアリング

・同居ペアリング

どちらかの方法でやるのがお勧めです。

ミヤマクワガタはハンドペアリングで上手くいくときもあります。

しかしなかなか成功せず難しい場合は同居交尾の方法で交尾をさせましょう。

この時♂は結構気性が荒いので、♀を攻撃してしまうことが多々あります。

あまりにも♂が攻撃的な場合には、相性の問題もある場合がありますので、複数の候補がいる場合は、相手をチェンジしてみるのも良いと考えます。

またその♀一頭しか候補がいない場合は、後日仕切り直しをする。

もしくは♂が攻撃できないように♂の大アゴを縛ってしまうとう荒療治を施す方法もあります。

同居交尾の場合、セットして数日後、様子を見た際に、「♂と♀が近くにいる」、「エサを一緒に食べている」、等の光景が見られれば、絶対とは言い切れませんが、とりあえず交尾は成功していると考えても良いかと思います。

<産卵方法>

交尾が上手く行き、次に産卵方法についてご紹介してみたいと思います。

【産卵に使用する親虫】

♂♀共に熟成している個体

【産卵に使用するお勧めマット】

黒土マット、完熟マット

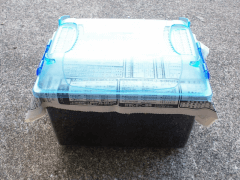

【産卵に使用するお勧めケース】

クリーンケースM~L程度

【産卵セット期間】

セット開始後、約2ヶ月

【産卵管理温度】

18~20℃前後

【水分量(湿度)】

多からず少なからず

感覚としては手でギュッと握った時土団子が出き、それを手のひらで転がした際に形が崩れない程度の水分量

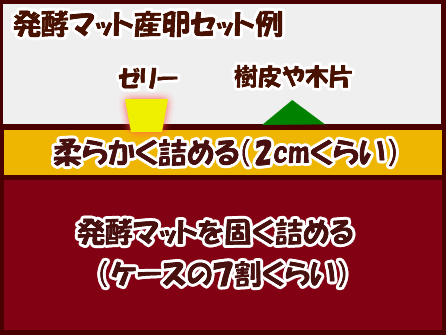

<産卵セットの組み方>

ではセットのやり方を画像に合わせてご紹介してみたいと思います。

主役のミヤマ♀を入れます。

セット方法を図示するとこのような感じです。

ミヤマクワガタの産卵ポイントは何といっても設定温度です。

18~20℃ この温度帯がカギとなります。

この温度をキープするのは普通のご家庭では難しいでしょうが、この設定具合によって全て決まるといってもおかしくないと思います。

温度設定さえクリアすれば案外普通に産んでくれることもあります。

しかし産卵数は♀によってバラつきがあり、産む♀は結構な数を産んでくれますが、産まない♀はゼロというのも珍しくありません。

次に産卵セットを組んだ後、今度はいつその幼虫の割り出し作業を行ったら良いのかについてご紹介してみたいと思います。

<幼虫割り出し時期>

基本的にはケース側面や底面に幼虫が見え始めてからになります。

卵や幼虫が1~2頭見え始めたからといってで早期に割り出してしまうと、まだ産む気がある♀の産卵活動を一旦ストップさせてしまうことがあるのであまり好ましくありません。

上記の数位見えてきたら、大成功!もう十分割り出しても大丈夫です。

ミヤマクワガタの♀はオオクワガタやヒラタクワガタ等によく見られる子食いの可能性は低いと思いますので、多少割り出しする期間を長く持っても大丈夫かと思います。

あくまで私の場合になりますが、大体産卵セット開始して、約1ヶ月半~2ヶ月程度を目安に割り出すようにしています。

ただし飼育ケース内の環境が急激に悪化したり、ケース側面や底面にまったく卵や幼虫が見られなかったり、♀が全く潜る気配を見せずマット上面を徘徊ばかりしている時は話は別になります。

今回は野外ものの♀はほぼ交尾が終了していると言っても過言ではないので、♀の持ち腹を期待して、そのまま♀のみを産卵セットに入れるやり方をご紹介しました。

しかし、♀がなかなかマットに潜る行動をしなかったり、何回かセットしても全く産まない場合は、♂がいるならば再交尾をさせた方が良い場合もあると思います。そのあたりは状況を見て臨機応変に対応してあげて下さいませ。

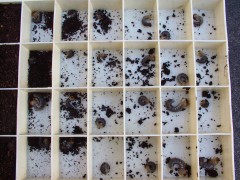

下の画像は過去に行ったミヤマクワガタ産卵セット(※国産ミヤマクワガタになります)割り出し風景です。

上手くいけばこのように幼虫を得られる機会も大いにあります。

いかがでしたでしょうか?

上記が私のユダイクスミヤマクワガタを含めたミヤマクワガタの飼育方法です。

何度も書いていますが、ミヤマクワガタを産ませるかどうかは温度管理にかかっています。低温管理をキープするのは難しいですが、何とか頑張って管理して下さいませ。

takeruさん、ご質問ありがとうございました。

今後ともどうぞよろしくお願い致します。

※この方法はあくまでも私:Shihoのやり方です。やり方は人それぞれですので、あくまでご参考程度にご覧頂けますと幸いです。m〈_ _)m※

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

2016年3月17日

カテゴリー

使用したアイテム

Basicプロテインゼリー(昆虫ゼリー), きのこMat(昆虫マット・発酵マット), くわMat(昆虫マット・発酵マット), 完熟Mat(昆虫マット・発酵マット), 飼育ケース, 黒土マット(昆虫マット・発酵マット)

関連タグ

コメント[0]

ブックマーク・共有

先日の日記のレスにPuffinさんと採集初心者さんからレスがありました。

まずはPuffinさんから、

少し早いですが、4月にもしかしたらカブ・クワに出会えるかもしれない機会があります。小笠原旅行なのです。現地には3泊、船中2泊の予定で、ダイビングやホエールウォッチングが主な目的ですが、合間に現地で1日山岳地帯のアドベンチャーツアーを予定しています。その時期、活動している甲虫類、いるのかな。

当然、固有種ばかりでしょうから、採集持ち帰りは出来ないと思いますし、たとえ持ち帰れても飼育情報がほぼ無い状況では無駄に死なせてしまい可哀想ですので、現地でルッキングだけで愛でてあげることになるかと思います。

Puffinさん、いつもレスありがとうございます。

小笠原ですかー!!いいですね~。

小笠原のクワガタと言われてすぐに思い浮かべるのは、何といっても「オガサワラチビクワガタ」ですね。本土に生息するチビクワとは大きさが全然違い、迫力があり格好良いクワガタです。後は「オガサワラネブト」かな。

どちらのクワガタもとても貴重な種なので、それを見られるのは羨ましい限りです。確か採集地域も可能な場所と不可能な場所があるらしいと前にチラッと聞いたことがありました。

今の時点ではまた変わっているかもしれないので、採集する前に現地の方達や役所などに問い合わせしてチェックしておくと良いと思いますよ。楽しんで来てくださいね~!

もう一つ質問が、採集初心者さんからです。

質問なのですが、この記事の中で出てくる用品搔き出し棒とはどういったものなのでしょうか?そういった品がホームセンターなどでも販売されているのでしょうか?

採集初心者さん、ご質問ありがとうございます。

「掻き出し棒」・・・何気にサラッと書いてしまいましたが、確かに初めて見る方にとっては「何ソレ?」と思ってしまいますよね?ご配慮が足りず申し訳ございませんでした。

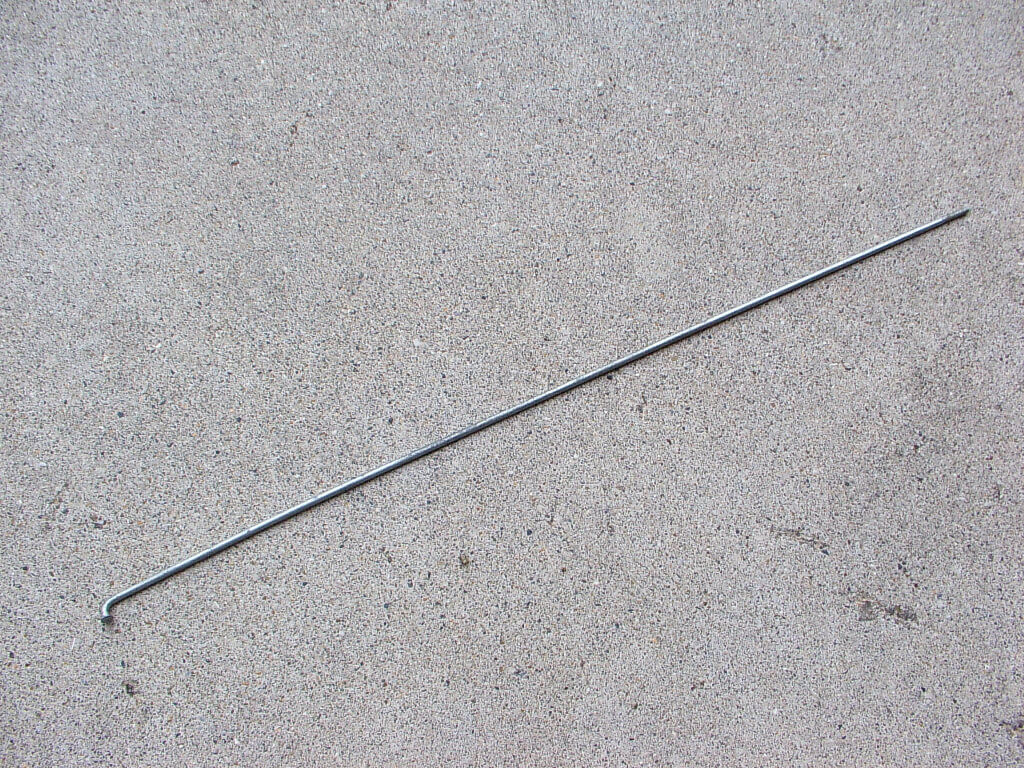

「掻き出し棒」とは、その名の通り、(クワガタを)掻き出す棒・・・・です。

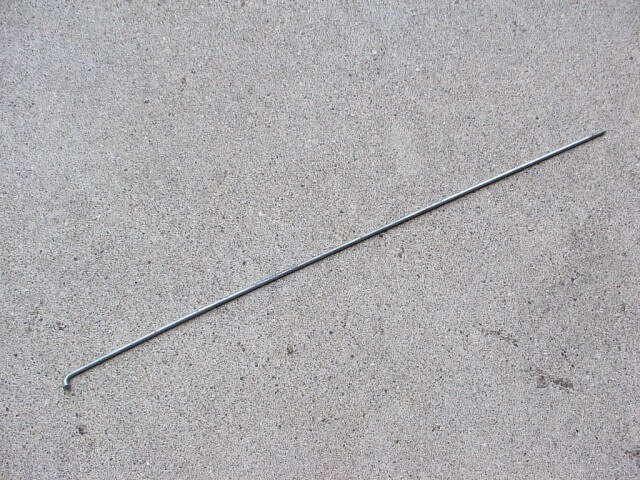

【参考画像:私が使用している掻き出し棒全体図】

【参考画像:掻き出し棒の先端アップ画像】

昔は某ショップで販売されておりましたが、今現時点で販売されている所はちょっと分かりません。ホームセンター等でも私も何度か探してみましたが、見当たりませんでした。

一説には自電車のスポークのようなものではないか?という話もありましたが、これも正確な情報ではございません。

しかし、もしこの「掻き出し棒」がお店等で入手出来なくても諦める必要はありません。

無いなら自分で作ってしまえば良いと思います。

作り方は至って簡単です。

あくまで私の作り方ですが、ちょっとご紹介してみましょう。

【掻き出し棒の作り方】

①曲がりにくい針金や、洗濯物ハンガー(針金タイプのやつ)などを適当な長さにニッパなどでカットする

②直線的に伸ばす

③先端をかぎ状に返しをつくりフック型にする

④完成

こんな感じです。

画像が無くて申し訳ございませんが、作り方はとても簡単です。

ポイントは曲がりにくい針金類を使用する事が重要です。

針金が曲がりやすいと、実際にウロ(木の穴)から掻き出している時に手で握っている部分がグニャっと曲がってしまう事が多く、そうなると力が入らず正確に掻き出す作業が難しくなりますのでご注意を。

採取初心者さんららもう一つ質問です。

脚立ですがどれぐらいの長さのものが必要でしょうか?

そうですね、これもピンと来ないですよね。

重ねて失礼しました。

【参考画像:Shiho使用の脚立:長さ2m33cm】

上記画像が私が愛用している脚立です。

長さは伸ばした時に2m33cmです。

この脚立は意外とコンパクトな方です。このサイズはそこまで長い方ではないので、時々目的とする箇所まで届かない事もよくあります。

人によってはもっと長い脚立を持ってく方もいらっしゃるようですが、私の場合、車の中にスッポリと収まる事、持ち運びが苦じゃないことを考えるとこのサイズが一番ベストだと考え、こちらを使用しています。

それらが苦と思わなければ長ければ長い脚立に越したことはないと思います。採集初心者さんの御都合に一番合ったサイズを探してみては如何でしょうか?

Puffinさん、採集初心者さん、質問レスありがとうございました。

またこれからも沢山レス質問、ご報告、お待ちしております。

※上記採集用具はあくまでShiho個人が使用しているものや作り方の参考です。ご参考程度に読んで頂ければ幸いです。

使用したアイテム

先日の日記「国産ミヤマクワガタの採集方法について:質問レスより」に「採集初心者さん」から以下のようなコメントがありました。

ミヤマクワガタ以外で他のクワガタやカブトムシを採集する際には他にあとどんな道具があれば良いのでしょうか?超初心者的な質問で大変申し訳ございませんが是非ご教授いただけませんでしょうか?

採集初心者さん、いつもレスありがとうございます。

今回は野外採集時に使用する道具類のことですね?

こちらも過去の記事と重複になりますが、採集道具について書いている記事がありますので、そちらをご紹介して見たいと思います。ただ過去記事と記事内容が重複してしまう事をご了承下さいませ。

今回ご紹介するのはあくまで私個人:Shihoの使用している道具等です。勿論人によっては自分に合った様々な道具が存在すると思いますので、あくまでご参考程度に読んで頂ければ幸いです。

★★服装・身なり★★

まずは道具というより、身に着けるものからご紹介したいと思います。

これはもう常識ですよね。自然の中には色々な虫がいます。人間の体に害を及ぼす虫も沢山存在するわけです。最近特によく聞くのが「マダニ」です。勿論マダニ以外にも蚊やアブ、ヒル、ハチ、など沢山の虫が寄ってきます。

そして虫だけではありません。草むらや木に登ったりする際に、身体を傷つける野バラや葉っぱ、木切れなど沢山の危険なものがあります。

また画像の服は少し黒っぽい服ですが、可能ならば白色に近い服だとより良いと思います。黒っぽい服はハチに狙われやすいと聞きます。

こういったものから少しでも身体を守るために肌を表に出さないように装備して出かけましょう。

帽子、夏の山には必需品です。夏はとても日差しが強くなります。最近は夏になるとよく熱中症で病院に運ばれる方が多数いらっしゃいますので、しっかりと帽子をかぶって対策をしましょう。また帽子は日差し対策だけではなく、頭を防護してくるという役目ももっています。

ちなみに帽子についても服装同様に黒っぽいものよりも白っぽいものの方がお勧めです。スズメバチ等は黒い色合いに対して攻撃してくる習性があると聞いていますので。。。

手袋、これも必需品ですよね。野外の草木は思ったより鋭くてすぐに手が切れてしまいます。普通の軍手でもよいのですが、この画像の手袋は手のひらの部分がゴムで覆われている頑丈なタイプです。これならば多少のものならば安心して掴むことが出来ます。

長靴。草むらには様々なものが潜んでいます。その代表格がヘビの「マムシ」です。近づいた覚えがなくても気づかずにそのテリトリーに入ってしまって攻撃を受けてしまう例は数えきれないほどあります。そういった意味でも長靴は必需品です。この画像の長靴はひざのすぐ下あたりまでくるタイプです。でもいくら長靴を 履いているとはいえ、注意は絶対必要です。襲われないことにこしたことはありませんからね。

タオル。これは言われなくても皆さん身に着けていくと思います。私は長めに折りたたんで首と服の回りに埋め込んで、首の隙間からの虫や草などの侵入を防ぎます。勿論、汗も吸い取ってくれるので、これも必需品でしょう。

胴長。

これは必ず準備しなければいけないというものではありません。ただ採集フィールドには川があることが多く、その川の反対側にも虫が集まる木が存在する場合、そこに行くには川を横切らなければなりません。

その時に活躍するのがこの「胴長」です。今回ご紹介している胴長は胸元までガードするタイプですので、川の水深がそこまで深くなければ渡り切ることが出来ます。

でも注意が必要です。採集時(6~8月)の天候は梅雨時期と重なって、雨が多い時期ですので、水深が浅く、膝位でも水量次第ではかなりの水圧がかかります。そんな時は「ここは浅いから大丈夫だ」と思うのは早計と考えます。水の勢いが激しい時は川を渡るのは止めた方が無難でしょう。

★★採集道具★★

次に私が日頃使っている採集道具をご紹介したいと思います。

虫とり網です。よく100円ショップでも売られている大き目の網です。

こういう大きい網で捕獲する場合は、くっついている樹の下に網を受け皿のようにして置き、その上で網のへりで樹を揺すります。そうすれば振動を感知した虫が落ちてきて下にある大きな網に入る・・・そういう採り方をすれば良いかと思います。

上記網は私の手作り。4~5mの釣竿の先に幅15cm位のエビ取り用網をつけたもの。小さなエビ取り網の方が、 枝が分かれている間にいた時などの隙間に入り込みやすいので便利。なかり長く伸ばせることが出来ます。ルッキング採集の場合には必需品。

懐中電灯(大)です。結構大き目の懐中電灯で、光の強さも強く、かなり遠くまで光が届きます。暗い所で回りを照らしたり、灯火採集の際にとても重宝します。

こ ちらも懐中電灯ですが、小さいペンライトタイプです。大きさは15cm程度。このライトは主に樹のウロ(穴)の中を照らす時に使用します。オオクワガタ、 ヒラタクワガタ、コクワガタ、スジクワガタ、ネブトクワガタなどのウロや樹皮裏などに潜むクワガタの発見に重宝します。

通称:掻き出し棒:これで樹のウロの中や樹皮裏を探ります。ウロや樹皮裏などに潜むクワガタを発見する時には、これは絶対必需品!

主にウロの中にいるクワガタを採集する際に使用します。先が真っすぐな物と、鍵状になっている物と2種類あるとより便利です。ウロの中のクワガタの顎を掴み、これで引っ張りだす事ができます。しかし結構力が入りすぎる場合がある為、引っ張る時はある程度の加減が必要。必要以上に力を入れるとクワガタのアゴなどが折れてしまうのでご注意を。

ハンドスコップ。日中に樹の根本などに潜っているカブトムシなどを掘り起こして捕まえる時に使用します。

樹の高い所に登る時に使用します。樹のウロが手の届かないような高い場所にあった時、そーっと脚立を立てて静かに上ってウロを見ます。

小さなマスに一頭ずつ入れます。入れられる数は限られていますが、個別に仕切られている為にお互いに噛み合うなどの喧嘩の心配はありません。一頭一頭をきれいな状態で捕獲したい時には便利。

まとめて大量に入れることが出来ますが、ルアーケースのように仕切りがない為、中で噛み合いや喧嘩が起こる可能性があります。それでも大量に入れられるのは便利ですね。

★★予防薬★★

いくら完全防備をしているからといっても、やはり虫などに刺される場合があります。そんな時の為に私は以下のようなものを常備持っていくようにしております。

虫よけスプレー(右2つ)、虫さされ薬(左)です。最近「マダニ」などで騒がれているように虫よけ対策は必要だと考えます。右2つの虫よけスプレーはマダニ対策にも適応したものらしいです。強力タイプ。

そしてそれでも刺された場合には、左の虫刺され薬を・・・。持っていれば安心ですので、なるべく常備するように心がけましょう。

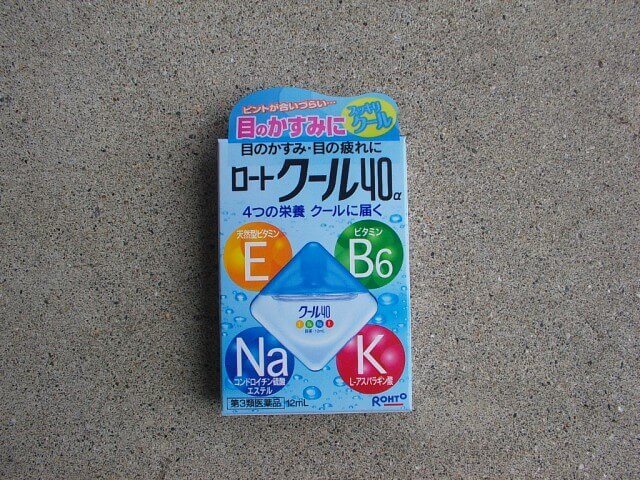

目薬。これ結構必需品です。

採集に行くと、なぜか必ず小さいコバエみたいなものが顔の回りにまとわりついてきて、スキあらば目の中に入ろうとするんです。ナゼなのか理由は分かりませんが、これがかなりやっかい。何度目の中に入られて嫌な思いをしたことか・・・。そういう時には目薬は必需品です。目に入った虫を排除した後に消毒するようなかんじで目薬をつけるようにしています。

★★水分&塩分補給★★

野外採集に行くときには、必ず水分補給や塩分補給が必要になります。日本の夏は30℃をも軽く超える炎天下になります。野外採集はとても楽しく、夢中になり気がつかないうちに水分や塩分がどんどん失われていきます。それらが不足してくると熱中症などを引き起こす原因にもなりますので、注意が必要です。こまめな水分補給、塩分補給を心がけるようにしましょう。

私がよく持っていく補給用品です。

こまめな水分&塩分補給は絶対必要です。

如何でしたでしょうか?採集初心者さん。

上記が私が採集に持っていく際の主な道具類です。全てを用意しなければならないというわけでは御座いません。胴長や脚立などは持っていくことも大変なので、そこは個人のお好みで・・・。しっかりと安全対策をして、野外採集を楽しみましょう。(^^)/

※上記採集用具はあくまでShiho個人のお勧めです。絶対に用意しなければならないというわけでは御座いません。ご参考程度に読んで頂ければ幸いです。m(_ _)m

使用したアイテム

図鑑やネットなどを見ていると、様々な外国産カナブン、ハナムグリの記事や写真を目にすることが出来ます。

一昔前になりますが、当時は外国産のカナブンやハナムグリの野外品の輸入なども可能でした(一部例外種もあり)。

私も日本で見かけることのできない種類に大いに魅了され、私も様々な種類のカナブン、ハナムグリを購入し、飼育挑戦したものです。

外国産の種としては、それこそかなりの種類が存在しますが、よく知られているものとしては、ゴライアスやウガンデンシス、オーベルチュール、ポリフェムスなどの大型種、ホシボシツノカナブン、ラッケリー、キヌホソエルツェニィ、マックレーケスジ、シュルツサスマタカナブン、等の中~小型種まで、本当に多種多様な種類のカナブン&ハナムグリが存在します。

★★世界のカナブン&ハナムグリ種★★

【参考画像:ポリフェムスオオツノカナブン♂】

【参考画像:インカツノコガネ♂】

【参考画像:オーベルチュール♂】

【参考画像:ホシボシツノカナブン】

【参考画像:キヌホソエルツェニィ】

【参考画像:マックレーケスジ】

外国産カナブン&ハナムグリ種は飼育においても種類によって様々な方法で行っていました。

小型~中型のカナブン&ハナムグリは基本的にはマット飼育で育てます。参考までに言えば弊社のマットでは完熟マットで十分飼育が可能でした。

しかし一部例外もあり、ゴライアスなどを飼育する際、メインとなるエサは「ドッグフード」等をマットの中に落とし入れて動物性タンパク質を与えて飼育するといった方法でした。

大型カナブン&ハナムグリが羽化した時にはとても大きく、その美しさに魅了されていたのを思い出します。

【参考画像:ポリフェムスオオツノカナブンの羽化時】

しかし外国のカナブン&ハナムグリの輸入が禁止されたこともあり、今ではその当時に日本に入って来ていた個体達の累代個体しかお目にかかることが出来ません。

外国産カナブン&ハナムグリはとても鮮やかで目立ち、格好の良い種も多いです。しかし皆さん忘れてはなりません!我が日本にも素晴らしいカナブン&ハナムグリは多数存在します。

では日本国内のカナブン、ハナムグリについて少しの種類ではございますがご紹介して見たいと思います。

★★日本のカナブン&ハナムグリ種★★

【参考画像:国産カナブン】

【参考画像:国産アオカナブン】

【参考画像:国産クロカナブン】

【参考画像:シロテンハナムグリ】

【参考画像:コアオハナムグリ】

【参考画像:アオハナムグリ】

【参考画像:オオトラフハナムグリ♂】

【参考画像:オオトラフハナムグリ♀】

上記画像にご紹介したのは日本国産のカナブン&ハナムグリ達です。

外国産カナブン&ハナムグリほど大型&形状豊富ではないものの、色彩変化も豊かでとても美しく素晴らしい昆虫達です。

また飼育においても、少しクセはあるものの、産卵、幼虫飼育共に可能で弊社では、黒土マット、完熟マット等で少ないものの結果もポツポツですが成功しております。

如何でしたでしょうか?

日本のカナブン&ハナムグリも色彩豊で、とても素晴らしい種が多数存在します!

今もう3月ですので、今年の採集シーズンに入るまでもう2~3ヶ月程度。今年はクワガタ&カブトムシ以外にも様々な種類の昆虫に出逢えるが今からとても楽しみです。皆さんも是非フィールドで様々な昆虫達を探してみては如何でしょうか?

※今回ご紹介したポリフェムスオオツノカナブンを含む外国産カナブン&ハナムグリ種は、現在植物防疫法において海外からの輸入規制がかかる規制対象種になります。ご注意下さいませ※

使用したアイテム

先日の日記のレスにおなじみ「takeruさん」より以下のような質問がありました。

Shihoさん

いつも拝見させていただいており、質問にお答え頂きありがとうございます。

今回の質問は人工蛹室の水分量に関してです。

色々と調べましたが人工蛹室の水分過多だと羽化不全になるので適度な水分量でとあるのですが…適度な水分量…適度な水分量とは一体どれくらい加水(加水方法は?)すればよろしいのでしょうか?

国産オオクワガタは人工蛹室全く必要なく順次羽化しており初年度目標の80mmオーバー(83mm)も達成できました。

そしてこれからD・Hヘラクレスの蛹化が控えており息子の期待感がハンパないので万全の体制で挑みたいと思います。

相変わらず初心者質問で申し訳ないですが宜しくお願い致します。

takeruさん、いつもレスありがとうございます。

なるほど、今回は人工蛹室の質問ですね。

加水する水分量ですが、う~ん・・・・・。

改めてそう言われてみると、特別意識して加水調整したこと無かったような気がします。

人工蛹室は、おそらく人工スポンジ等で作られていますよね?

後々の乾燥を防ぐ為にある程度の重さになるまで加水しますが、そうですね~、あえて言葉で表すならば、加水した後、指でスポンジを軽く押してみた時に、指の周りにほんの少し程度の水が染み出てくる位の水分量でしょうか。。。

あまり勢いよく水が染み出てくるようならば多すぎるかもしれません。ちょっと言葉で表現するのは難しいですが、そのような感じでしょうか。。。分かりにくい表現で申し訳ございません。

今回、人工蛹室の作り方についてちょうど質問がありましたので、ここで人工蛹室の作り方について合わせてご紹介して見たいと思います。

<人工蛹室の作り方>

エサ交換時に幼虫が「前蛹」又は「蛹」になっていて

蛹室を壊してしまった場合などに

人工的に「蛹室」をつくり、そこで羽化させます。

人工蛹室の作り方は以下の手順です。

|

|

|

|

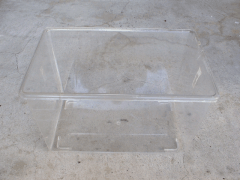

| スプーン | 園芸用スポンジ | 大きめプリンカップ等 | カッター |

ホームセンターや園芸店で売られている生花やフラワーアレンジ用の

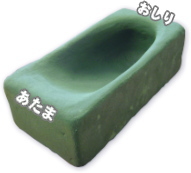

園芸用スポンジを前蛹や蛹にあわせてカットします。

人工蛹室の大きさをある程度に決め、スプーンを使いあとをつけます。

幅の目安は蛹の幅の約1.3~1.4倍です

【例】

2cm(蛹の幅)×1.3 = 2.6cm

枠を決めたらスプーンで掘っていきます。

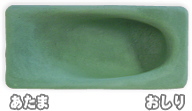

向かって左が「あたま」になります。

「あたま」上に少し傾斜をつけ「おしり」の方を少し深く掘り下げます。

水分を含ませ削った面を「指のはら」で

やさしく擦り表面を滑らかにします。

最後に水ですすげば人工蛹室の完成です。

前蛹(ゼンヨウ)を入れた様子。

蛹を入れた様子。

プリンカップなどの容器に入れ

通気用に穴を開けたフタをし管理します。

クワガタ用の人工蛹室は上記の様にして作っています。

次に、ヘラクレスなどの大型カブト用の人工蛹室についてご紹介して見たいと思います。

ヘラクレス用の人工蛹室は「あたま」側の返しを作らず、角が引っかからない様に作ります。 頭側を高くし角度をつける事と、同じく頭側に返しを作らない事で角曲がりを軽減する事ができます。

ヘラクレスの人工蛹室は大きい為、プリンカップではなくプラスチック容器を使用します。弊社では縦170mm・横290mm・高130mm程度の物を使用しています。

ケース底面の図

横から見た図

小ケースや中ケースで蛹室を作った場合、ほとんどがケース底に作りますので蛹室の形がケース底から見えます。両側面からみて蛹室が見えない場合には幼虫の作った蛹室をそのまま使います。

ケース底面の図

横から見た図

蛹室をケース底見て片寄った場所に作った時には大抵側面から蛹室が見えます。その場合には角曲がりになってしまいますので人工蛹室へ移し角曲がりを防止します。

以上が私:Shihoが作る人工蛹室の作り方です。

勿論、作り方は様々ですので、あくまでもご参考程度に見て頂ければ幸いです。

※ここでご紹介させて頂いた考え方や飼育方法はあくまで私Shiho個人のやり方&考え方であってそれを押し付けるものでは御座いません。あくまでもご参考程度にご覧頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

使用したアイテム

最近のコメント