昨年入手したキュウシュウオニクワガタが羽化しました。

おそらく月夜野では初登場だと思います。

【キュウシュウオニクワガタ♂20mm】

【飼育種】

和名:キュウシュウオニクワガタ

産地:宮崎県産

【羽化体長】♂20mm、♂17mm

【使用したエサ】

くわマット(プリンカップ200cc使用)

菌糸プリンカップ200cc

【設定管理温度】20℃前後

【羽化までにかかった時間】1~2令入して約6ヶ月程度

幼虫飼育はとても容易でした。今回はくわマットと菌糸で育ててみましたが、マット飼育の方がより大型になりました。上記画像の♂20mmはくわマット飼育です。

ちなみに菌糸プリンカップで育てた個体は

こんな感じの♂16mmでした。顎の発達も悪かったです。

菌糸カップでの羽化の様子です。

このように上面で蛹室を作り、羽化しました。

今回のキュウシュウオニクワガタの飼育は菌糸よりマットが合っている事が分かりました。

ただオオヒラタケの菌糸を使用したので、カワラ菌糸ならばまた違った結果が出るかもしれません。

またおいおい試していきたいと思います。(^^)

使用したアイテム

暑い日が続いてきましたね。もう夏間近、クワカブシーズン突入ですね。クワカブシーズンに突入すると、日本の各地でも様々な種のクワガタ、そしてカブトが採集出来るようになります。今年初めて採集して、飼育してみたいと思っている方もいらっしゃると思います。今日は日本全国(沖縄や南西諸島はのぞく)ほぼどこでも採集しやすいノコギリクワガタの飼育、特に産卵についてご紹介したいと思います。

【飼育種】

和名:国産ノコギリクワガタ

学名:Prosopocoilus inclinatus

【累代】天然ものWD

【使用したマット】黒土マット

【使用した容器】クリーンケースM

【水分量】手でぎゅっと握って団子が出来て、 なおかつ水が染み出ない程度

【マットの詰め方】ケース底面10センチ程度固く詰めて上部3センチはフンワリと。

【設定温度】25~28℃前後

セット方法です。順を追ってご紹介したいと思います。

※参考画像ですが、手順は一緒です。御了承下さいませ。

まずはクリーンケースMを準備

黒土Matを大きなケースに出します。

ケース底面を固めていきます。

固く詰めたマットの上にフンワリとマットを敷きます。

転倒防止の木片とエサを入れます。主役の♀を入れます。

間に新聞紙を挟んでセット完了

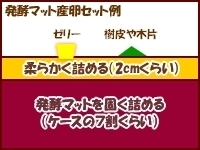

セット方法を図示するとこのような感じです。

本土産ノコギリクワガタの場合、私は上記の方法でセットを組みます。使用する♀は野外ワイルドものなので、ほぼ交尾済みと考え、♀のみセットします。私のやり方ではマットのみに産ませますが、材を入れてもらっても構いません。その場合、柔らかめの材を上部が少し出る位に埋め込みます。

下に参考画像を載せます。

こんなかんじですね。このような感じでセットして約1ヶ月半~2ヶ月ほどで割り出します。ケース側面に卵や幼虫が見えてくればそれを目安にします。本土ノコギリクワガタは産卵も比較的容易な方なので、是非一度トライしてみて下さいませ。(^^)

使用したアイテム

皆さん、GW(ゴールデンウィーク)はいかがお過ごしでしたでしょうか?

かなり暖かくなって、時には暑さも感じるようになってきましたね~。

そうです、いよいよ夏の採集シーズン本番ももうすぐです。

・・・・というわけで、少し早いのですが、私、Shihoは採集地の下見に行ってきました。

ただスミマセン、採集地を回っている際にデジカメで撮影していたのですが、運悪く落としてしまって故障してしまいました。

今修理中で出しているので画像はありませんが、文章のみですがご報告をしたいと思います。

採集地は何箇所かあるのですが、全てを一日で行くのは無理があるので、こんかいGW中には北と南に分けて2日ほど行ってきました。

どちらの採集地もまだ下地の草も結構生い茂っていて誰もまだ入っていないかんじでした。

採集地の雑木林に入った時、まだクワガタ&カブトの気配はありませんでしたが、ハチや蝶などは結構飛んでいましたね。

木々の樹液もまだまだでしたが、それでも中には出ている樹もありました。

そんな中、樹の樹皮の隙間から何か動くものが見えたので、樹皮をはがさない様にめくってみると・・・

コクワガタ発見!!

とっても小さな♂個体でしたが、今年初にお目にかかった野外クワガタでした。

ボディには擦り傷が無数にあり、明らかに昨年からの越冬個体のようなかんじでした。

この発見により俄然やる気になった私はあちこちと気合を入れて探したのですが、発見出来たのはこの1体だけでした。

この個体の画像も撮影したのですが、先に述べたように、この後デジカメが故障してしまい、ご紹介が出来ないのが残念です。

傷だらけでしたが、とても元気の良い個体でした。

しかし山は気持ちが良いですね~。

まだ風は少し肌寒かったですが、とっても良い採集地下見となりました。

今年最初の野外個体も発見出来たし、今年も良い虫達とめぐり合えそうな気がして来ました。

また近い内に行ってみたいと思います。(^^)

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。 必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、 傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

先日本土産カブトムシの野外採集についてご紹介しました。

本日はそのカブトムシの幼虫飼育&産卵方法について書いてみたいと思います。

【参考画像:国産カブトムシ♂】

【飼育種】

和名:カブトムシ

学名:Trypoxylus dichotomus

皆さんごぞんじの本土産カブトムシです。

飼育は成虫飼育、幼虫飼育、産卵、全てにおいてとても容易な種です。まさに初心者向けといえます。

マットは何でもOK。

とてもえさ食いが激しいので、エサを切らさないようにしましょう。

お勧めは「きのこマット」。

単独飼育の方が多頭飼育よりもより大型になる傾向があります。

また温度管理(通年25℃管理位)があると、野外天然ものよりも早めに羽化してきます。日本の虫ですので、常温飼育でも大丈夫です。

当園でしいくした過去データがありますので、ちょっとご紹介します。

【羽化体長】♂74mm

【使用したエサ】完熟Mat

【使用した容器】 1100PPボトル

【えさ交換回数】途中2回

【設定管理温度】25℃前後

【羽化までにかかった時間】10/11~6月上旬

羽化後の取り出しの様子をちょっと順を追ってみてみましょう。

まず幼虫を入れた1100PPボトルです。

マットは完熟Mat

を使用しています。

少しずつ掘り起こしていくと・・・出ました蛹室!

中に居るのは♂個体のようです。

こっちは別の個体。最初のブラックタイプと違い、レッドタイプでした

【産卵】

お勧めは「完熟マットもしくは黒土マット」です。

国産のカブトムシはばら撒き産卵しますので、ヘラクレスのセット等のようにマットをそれほど固く敷き詰めなくても大丈夫です。 管理温度は25~28℃位がベストです。

こちらも産卵セット時の様子があるのでご紹介します。

【産卵に使用したマット】黒土マット

【セット期間】開始~約1ヶ月~1ヶ月半

【産卵に使用するケース】クリーンケースLサイズ(W375×D220×H280)

【産卵管理温度】23~25℃(幼虫飼育と同等温度)

【水分量(湿度)】多からず少なからず

【セット方法】ケース底面を固くつめ(ケースの2/5位、上部2/5はフンワリと敷き詰めます)

本土産カブトばら撒き産卵が多い為、マットを固く詰める部分も少なくてよいです。

このようなかんじでセットを組みます。

如何でしたでしょうか?

採集も飼育も容易に出来る本土産カブト。今年は是非挑戦してみては如何でしょうか?(^^)

使用したアイテム

野外採集方法シリーズ、今日はクワガタではなく、本土産カブトムシの採集方法をご紹介します。

【飼育種】

和名:カブトムシ

学名:Trypoxylus dichotomus

あくまで私の採集方法になりますが、どのようにして採集出来るのか、 紹介してみたいと思います。

(※あくまで私の採集方法ですので、人それぞれによって異なります事を、あらかじめ御了承下さいませ)

【採集時期】

7月下旬~9月中旬

【採集場所】

平地性が強く、雑木林などで多数生息しております。

また灯火に非常に集まりやすく、裏山があるコンビニやガソリンスタンドの外灯にもよく飛んできます。

【採集される木】

代表例:クヌギ、ニレなど(※地域によって変わると思います)

【本土産カブトムシのいそうな場所】

標高の低い雑木林など。

【採集方法】

樹液を舐めているのを直接取る採集。

灯火採集。

【採集する時間帯】

基本的には早朝(薄暗い内)~夜間(日が沈んでから)

だだし、薄暗い雑木林では昼間でも活発に活動します。

【採集道具】

私は本土産カブトムシを採る時は一応以下のものを使用してます。

懐中電灯:樹液についているのを発見する必需品

脚立:高い樹に登るには必需品。

網:伸縮出来そうな比較的長めの網がベスト

上記網は私の手作り。4~5mの釣竿の先に幅15cm位のエビ取り用網をつけたもの。小さなエビ取り網の方が、 枝が分かれている間にいた時などの隙間に入り込みやすいので便利。ルッキング採集の場合には必需品。

本土カブトムシを採集するにはこれ位の道具を使用しています。クワガタなどのようにピンセットや掻き出し棒は使用していません。

本土産カブトムシはクワガタシーズンが一段落した頃から始まります。そしてその期間はとても短く、成虫寿命はとても短い種です。クワガタより容易に見つけられ、個体数もとても多いです。とても格好良いですので、今年は是非採集してみてはどうでしょうか?(^^)

※この方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。(^^)

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。 必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、 傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

野外採集の方法シリーズ。

今日はスジクワガタ採集方法を紹介したいと思います。

【スジクワガタ♂34mm】

【飼育種】

和名:スジクワガタ

学名:Dorcus striatipennis

(※あくまで私の採集方法ですので、人それぞれによって異なります事を、あらかじめ御了承下さいませ)

【採集時期】

4月下旬~10月下旬

【採集場所】

少し山の方に入った所に見られます。

基本的には木の穴(ウロ)に居る事が多いですが、 大きいウロにはヒラタなどの大型種が居てなかなか入れません。 小さなウロや木の樹皮の裏などに居る事が多いです。後、 木の根元辺りにポツンと付いていることもしばしば・・・。

【採集される木】

代表例:クヌギ、ニレなど(※地域によって変わると思います)

【スジクワガタのいそうな場所】

スジクワガタの場合、大体は夜活動しますが、数が多い為昼間でも活動は盛んです。

先にも書きましたが、木のウロや樹皮の裏側、木の幹元、など。

【採集方法】

樹の穴(ウロ)から棒などを使って掻き出す採集方法。

樹の皮に潜んでいるのを採る採集方法。

スジクワガタ場合、ほとんどが樹の穴(ウロ)や木の樹皮裏から採取する採集方法です。

灯火採集では捕まえた事がありません。

【採集する時間帯】

基本的には早朝(薄暗い内)~夜間(日が沈んでから)。結構いつでも採れますが、夜間に多いようです。

【採集道具】

私はスジクワガタを採る時は一応以下のものを使用してます。

懐中電灯:周りが薄暗い時や草むらに落ちた時などの必要

通称:掻き出し棒:これで樹のウロの中を探ります。

ピンセット:掻き出し棒との連携で使います。掻き出し棒で顎にひっかけて引っ張り、ピンセットで掴む・・・。あまり強く掴むと顎が折れてしまう事があるので注意!

採集ケース: 虫を入れるケース

【その他の採集のポイント】

スジクワガタの場合、前述でも書いたように樹のウロにいる事が多いので雨の日でも潜んでいます。

静かに近づき、サッとライトを当て、サッと逃げ道を塞ぐ・・・。これが私個人のスジクワガタ採集のポイントです。

上記が私がスジクワガタを採集するときに注意して行う事項です。

コクワガタはあまり数的にはそう見かけないクワガタだと思います。ほとんどが木の小さなウロか樹皮裏、木の幹に居て、あまり木の高い場所では採った事がありません。なので脚立もそう必要ないでしょう。

さぁ、 皆さんも今年はスジクワガタを捕まえてみましょう!!(^^)※この方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。(^^)

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

野外採集の方法シリーズ。今回は本土産ノコギリクワガタの採集方法をご紹介します。

【飼育種】

和名:国産ノコギリクワガタ

学名:Prosopocoilus inclinatus

あくまで私の採集方法になりますが、どのようにして採集出来るのか、紹介してみたいと思います。(※あくまで私の採集方法ですので、人それぞれによって異なります事を、あらかじめ御了承下さいませ)

【採集時期】

5月下旬~9月下旬、ベストシーズンは6月上旬~7月中旬。

【採集場所】

平地に近い所に多い、ただ高所でも生息、近くに川(水辺) が流れているような場所が好ましい

【採集される木】

代表例:クヌギ、ニレなど(※地域によって変わると思います)

【ノコギリのいそうな場所】

ノコギリの場合、ミヤマ同様に木の枝に掴まっている事が多いです。昼間は日差しを避ける為、葉の影などに潜んでいるようです。木の太さは細くても太くても、どちらもいるようです。すっごく細い背丈位の木でもいることがあります。

【採集方法】

ルッキング(目で見て採る)採集、蹴り採集(木を蹴って落とす)

灯火採集(光に集まってきたのを採る)があります。

私の場合、ほとんどが蹴り採集です。一発目の蹴りは結構重要です。最初の蹴りでノコギリがビックリして足を縮めて落ちてきます。2回目以降の蹴りでは、今度は逆に落ちまいとしがみつくのでなかなか落ちにくくなります。大型の場合、一度しがみついたらなかなかおちないのでご注意を。

後、ノコギリは灯火採集でも良く取れます。

クワガタの中では一番飛翔性が高いように思われます。昔はかなりの数のノコギリを灯火で捕獲した事があります。

【採集する時間帯】

基本的には早朝~午前中が私的にはベスト。蹴り採集時には落ちてくる場所が見えることが必須条件。暗くなると厳しくなる。後は、夕方~夜間。こちらは灯火採集に向きます。ただ超大型の飛来はまれ。♀が多いです。

【採集道具】

私はノコギリを採る時は一応以下のものを使用してます。ノコギリとミヤマは同じ道具ですね。

上記網は私の手作り。4~5mの釣竿の先に幅15cm位のエビ取り用網をつけたもの。小さなエビ取り網の方が、 枝が分かれている間にいた時などの隙間に入り込みやすいので便利。ルッキング採集の場合には必需品。

【その他の採集のポイント】

風が強い日は採集が難しいです。強い風が吹くとノコギリは木にしっかりとしがみつくので木を蹴ってもなかなか落ちてきません。後、雨が降っている時&降った直後も難しいです。理由は木を蹴っても葉や枝に残っている雨粒が無数に落ちてきて、どれがクワガタかどうか判断がしずらい時があります。

上記が私がノコギリを採集するときに注意して行う事項です。ちなみに昨年の本土ノコギリ採集最大個体は♂74mmでした。このサイズはなかなか捕獲できないほどのサイズ。今年もこれに匹敵するサイズを捕獲してみたいものです。さぁ、皆さんも今年はノコギリを捕まえてみましょう!!(^^)

※この方法はあくまで私自身のやり方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。(^^)

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

野外採集方法シリーズ、今回は最も親しみのあるクワガタといっても過言ではないと思います。本土産コクワガタの採集方法:Shiho流をご紹介したいと思います。

【飼育種】

和名:国産コクワガタ

学名:Dorcus rectus

あくまで私の採集方法になりますが、どのようにして採集出来るのか、 紹介してみたいと思います。(※あくまで私の採集方法ですので、人それぞれによって異なります事を、あらかじめ御了承下さいませ)

【採集時期】

4月下旬~10月下旬

【採集場所】

平地に近い所に多く、雑木林から高地にいたるまで生息しています。基本的には木の穴(ウロ)に居る事がおおですが、 大きいウロにはヒラタなどの大型種が居てなかなか入れません。小さなウロや木の樹皮の裏などに居る事が多いです。後、木の根元辺りにポツンと付いていることもしばしば・・・。

【採集される木】

代表例:クヌギ、ニレなど(※地域によって変わると思います)

【コクワガタのいそうな場所】

コクワガタの場合、大体は夜活動しますが、数が多い為昼間でも活動は盛んです。

先にも書きましたが、木のウロや樹皮の裏側、木の幹元、など。

【採集方法】

ルッキング(目で見て採る)採集、蹴り採集(木を蹴って落とす)

灯火採集(光に集まってきたのを採る)、小型なので灯火採集もアリ。

樹の穴(ウロ)から棒などを使って掻き出す採集方法。

樹の皮に潜んでいるのを採る採集方法。

私の場合、ほとんどが樹の穴(ウロ)から掻き出す採集方法です。

ポイント:ウロを見るとき、既に道具を準備して、ウロを覗いた瞬間にオオクワの逃げ道を遮断する事が大事です。ウロの中はかなり深くなっていることが多いので、逃げられたらしばらくは出てきません。迅速さが命です。後は蹴り採集。意外にコクワも結構落ちてきます。

【採集する時間帯】

基本的には早朝(薄暗い内)~夜間(日が沈んでから)。結構いつでも採れますが、夜間に多いようです。

【採集道具】

私はコクワガタを採る時は一応以下のものを使用してます。

網:伸縮出来そうな比較的長めの網がベスト

上記網は私の手作り。4~5mの釣竿の先に幅15cm位のエビ取り用網をつけたもの。小さなエビ取り網の方が、枝が分かれている間にいた時などの隙間に入り込みやすいので便利。ルッキング採集の場合には必需品。

懐中電灯:周りが薄暗い時や草むらに落ちた時などの必要

ヘッドライト:木の上に登る時はこの手のライトが便利。

手が塞がる事が多いので。

通称:掻き出し棒:これで樹のウロの中を探ります。

ピンセット:掻き出し棒との連携で使います。掻き出し棒で顎にひっかけて引っ張り、ピンセットで掴む・・・。あまり強く掴むと顎が折れてしまう事があるので注意!

脚立:高い樹に登るには必需品。

採集ケース: 虫を入れるケース

【その他の採集のポイント】

コクワガタの場合、前述でも書いたように樹のウロにいる事が多いので雨の日でも潜んでいます。

静かに近づき、サッとライトを当て、サッと逃げ道を塞ぐ・・・。これが私個人のコクワガタ採集のポイントです。

上記が私がコクワガタを採集するときに注意して行う事項です。

コクワガタは比較的採取し易いクワガタだと思います。低地にも高地にも生息し、灯火にも集まります。一般的な虫ですけど、なかなか格好よいです。形はミニシェンクリングですね。

ちなみに昨年の本土産コクワガタの最大採集個体は♂49mmでした。このクラスになるとなかなかの迫力でしたよ。

さぁ、皆さんも今年はコクワガタを捕まえてみましょう!!(^^)

※この方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。(^^)

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、 無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

続けている野外採集の方法シリーズ。本日はネブトクワガタの採集方法を紹介したいと思います。

【種類】

和名:ネブトクワガタ

学名:Aegus laevicollis

あくまで私の採集方法になりますが、どのようにして採集出来るのか、 紹介してみたいと思います。(※あくまで私の採集方法ですので、人それぞれによって異なります事を、あらかじめ御了承下さいませ)

【採集時期】

4月下旬~9月下旬

(※地域によって差があります)

【採集場所】

少し山の方に入った所に見られます。

基本的には小さな浅い穴(ウロ)やに樹皮の裏などに居る事が多いです。後、 木の根元辺りにポツンと付いていることもしばしば・・・ 。 樹液がかなり出ている泥状の所に潜んでいます。(下記画像参考)

上記の樹液が集まって濁っているような所についている事がしばしば・・・。

【採集される木】

代表例:クヌギ、ニレなど(※地域によって変わると思います)

【ネブトクワガタのいそうな場所】

ネブトクワガタの場合、基本的には夜活動しますが、暗い場所では昼間でも活動は盛んです。

先にも書きましたが、木のウロや樹皮の裏側、木の幹元、など。

【採集方法】

樹の穴(ウロ)から棒などを使って掻き出す採集方法。

樹の皮に潜んでいるのを採る採集方法。

ネブトクワガタ場合、ほとんどが樹の穴(ウロ)や木の樹皮裏から採取する採集方法です。

灯火採集では捕まえた事がありません。

【採集する時間帯】

基本的には早朝(薄暗い内)~夜間(日が沈んでから)。結構いつでも採れますが、夜間に多いようです。

【採集道具】

私はネブトクワガタを採る時は一応以下のものを使用してます。

懐中電灯: 周りが薄暗い時や草むらに落ちた時などの必要

通称:掻き出し棒:これで樹のウロの中を探ります。

ピンセット:掻き出し棒との連携で使います。掻き出し棒で顎にひっかけて引っ張り、ピンセットで掴む・・・。あまり強く掴むと顎が折れてしまう事があるので注意!

採集ケース: 虫を入れるケース

【その他の採集のポイント】

ネブトクワガタの場合、前述でも書いたように樹のウロや樹皮裏にいる事が多いので雨の日でも潜んでいます。 穴にいる時は静かに近づき、サッとライトを当て、サッと逃げ道を塞ぐ・・・。でないと奥に逃げてしまいます。これが私個人のネブトクワガタ採集のポイントです。

上記が私がネブトクワガタを採集するときに注意して行う事項です。ネブトクワガタはあまり数的にはそう見かけないクワガタだと思いますが、いる所には集中しているような傾向があります。

ちなみに昨年の最大個体は♂30mmでした。このクラスになると、大顎の内歯もしっかりと特徴が出てとても格好よいです。さぁ、 皆さんも今年はネブトクワガタを捕まえてみましょう!!(^^)

※この方法はあくまで私自身のやり方です。人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。(^^)

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

前回のミヤマの採集方法に続き、今回は本土産ヒラタクワガタの採集方法をご紹介します。

【ヒラタクワガタ 参考画像】

【種】

和名:国産ヒラタクワガタ

学名:Dorcus titanus

この方法はあくまで私の採集方法になりますが、どのようにして採集出来るのか、 紹介してみたいと思います。

(※あくまで私の採集方法ですので、人それぞれによって異なります事を、あらかじめ御了承下さいませ)

【採集時期】

5月上旬~10月上旬

ベストシーズンは6月上旬~8月上旬。

【採集場所】

平地に近い所に多い、ただ高所でも生息

近くに川(水辺)が流れているような場所が好ましい

【採集される木】

代表例:クヌギ、ニレなど(※地域によって変わると思います)

【ヒラタクワガタのいそうな場所】

ヒラタクワガタの場合、大体は夜活動しますので、日が当たる場所なのでは樹の穴(ウロ)に潜んでいる事が多いです。

【採集方法】

ルッキング(目で見て採る)採集、蹴り採集(木を蹴って落とす)

灯火採集(光に集まってきたのを採る)、ヒラタは飛翔性はあまり良くない。

樹の穴(ウロ)から棒などを使って掻き出す採集方法。

樹の皮に潜んでいるのを採る採集方法。

私の場合、ほとんどが樹の穴(ウロ)から掻き出す採集方法です。ポイント:ウロを見るとき、既に道具を準備して、ウロを覗いた瞬間にヒラタの逃げ道を遮断する事が大事です。ウロの中はかなり深くなっていることが多いので、逃げられたらしばらくは出てきません。迅速さが命です。

【採集する時間帯】

基本的には早朝(薄暗い内)、か夜間(日が沈んでから)が私的にはベスト。

【採集道具】

私はヒラタクワガタを採る時は一応以下のものを使用してます。

網:伸縮出来そうな比較的長めの網がベスト

上記網は私の手作り。4~5mの釣竿の先に幅15cm位のエビ取り用網をつけたもの。小さなエビ取り網の方が、 枝が分かれている間にいた時などの隙間に入り込みやすいので便利。ルッキング採集の場合には必需品。

懐中電灯: 周りが薄暗い時や草むらに落ちた時などの必要

ヘッドライト:木の上に登る時はこの手のライトが便利。

手が塞がる事が多いので。

通称:掻き出し棒:これで樹のウロの中を探ります。

ピンセット:掻き出し棒との連携で使います。掻き出し棒で顎にひっかけて引っ張り、ピンセットで掴む・・・。あまり強く掴むと顎が折れてしまう事があるので注意!

脚立:高い樹に登るには必需品。

採集ケース:虫を入れるケース

【その他の採集のポイント】

ヒラタの場合、前述でも書いたように樹のウロにいる事が多いので雨の日でも潜んでいます。

静かに近づき、サッとライトを当て、サッと逃げ道を塞ぐ・・・。これが私個人のヒラタ採集のポイントです。

上記が私がヒラタクワガタを採集するときに注意して行う事項です。

皆さんも今年はヒラタクワガタを捕まえてみましょう!!(^^)

ちなみに昨年の採集最大サイズはなんと71mm!!このサイズはなかなか採れず、私も過去最大のサイズでした。今年もこのサイズに匹敵するような個体にめぐり合えば良いなと願っています。(^^)

※この方法はあくまで私自身のやり方です。

人それぞれによって採集方法や採集条件などは異なると思います。あくまで参考として見ていただければ幸いです。(^^)

※採集はマナーが大事です。採集する場所が私有地の場合は、無断では入らないようにしましょう。 必ず持ち主さんに断りを入れるのは必須です。あと、虫が木の穴の中に入って採れないからと言って、木を切ったり、 傷つけたりするのも好ましいとは言えません、自然にやさしく、モラルを守って採集を楽しみましょう。(^^)

使用したアイテム

最近のコメント